小农家庭、土地开发与国际茶市(1838—1901) ——晚清徽州婺源程家的个案分析 刘永华 光绪二十六年(1900)阴历十月廿五日,对于徽州婺源程家来说是个不平静的日子。当天,程家的家长程允亨在家休息,一位邻居前来讨债,程家无力还钱,这位邻居 便带人强行抬走了程家的猪。两日后,程家将房屋抵押给一位债主。数日后,又出售田皮二处。很明显,程家面临着一场严重的家计危机。从事近代乡村社会经济史 研究的学者很自然会追问:这次家计危机是如何爆发的?这个事件应如何解读?是近代小农破产的缩影,还是另有原因? 可以说自20世纪二三十年代以来,近代乡村社会经济状况及基本走向,就一直是近代社会经济史学界争论的一个焦点。近代小农的生活实况如何?他们的生活水 平是有所提高、基本保持不变还是有所下降?晚清国门被打开后国外政治经济势力的介入,对中国小农的社会经济状况产生了何种影响?小农家庭如何应对国内市场 与国际市场整合度的提高?不同学术背景的学者,对这些问题提出了不同的乃至针锋相对的看法。早期不少学者认为,国际贸易的冲击,是导致近代小农经济走向破 产的主要因素之一。近30年来的一些研究则显示,国际贸易的扩张,并未导致中国小农的贫困化,反而为他们小幅提高经济收入创造了契机。这些研究深刻揭示了 国际市场对中国小农经济的影响,但是小农家庭如何应对国际贸易扩张?中国经济的全球化究竟如何影响小农经济?那些主要基于宏观数据的观察,难以对上述问题 给出直接、正面的答案。 本文在新近发现的徽州排日账的基础上,重构近代婺源一家农户的生计模式,追踪其生计模式在1838年至1901年60余年间的基本演变轨迹,探讨在此过 程中王朝制度、区域市场和国际贸易对这家农户生计的影响,分析这家农户的生计模式变动对其社会经济生活的影响,特别是关注这家农户对国际市场扩张的反应, 从而为理解晚清中国乡村经济的变动提供一个翔实的案例。 一、基本史料与分析方法 2006 年秋,笔者在徽州搜集到一批晚清账簿,共13册,40余万字,起自道光十八年(1838),止于光绪二十七年(1901),涵盖了19世纪60余年的时 间。这批账簿记载的信息,不仅包括记账人每日的收入与开销,而且涉及他们参与的各种经济、社会、文化与仪式等行事。更为重要的是,这些排日账出自识字的普 通乡民之手,是乡民对自身日常生活实践的真实记录。 这批排日账由婺源一家农户祖孙三代所记。从这批账簿的封面题名和内容推断,第一种至第四种的记账人为程发开,又名程义茂。第五种至第八种、第十一种至第 十三种,记账人为程允亨,又名程凤腾、程逢桂。第九种和第十种的记账人为程同仓。他们三人的关系是:程允亨为程发开之次子,程同仓为程允亨之子(见图1)。祖孙三代中,以程允亨的记载最为详尽,时间跨度也最长。笔者在实地考察中了解到,这家农户居住的村落,位于今婺源东北部沱川乡理坑村北侧的上湾 村。此地位于新安江流域与乐安河—鄱阳湖流域的分水岭附近。19世纪后期,这个村庄仅有十几户人家,均姓程,属于同宗。为简单起见,笔者称这家农户为程 家。 在这批账簿中,记载最为详尽的是程家从事各种经济活动的记录。记账人不仅记录每日的收支情况,还逐日记录自己及其他男性家人从事的各种行事的基本信息, 如具体时间、家人称呼或名字、交往者姓名及其称呼、行事地点、行事内容等。依据这些信息,我们可重构三组数据:一是程家的收支数据;二是日常行事之时间分 配数据,这是基于程家每日从事各种日常行事的时间编制的;三是活动空间频率的统计数据,这是基于程家每日行事地点的频率编制的,尽管程家活动空间涉及的日 常行动范围颇广,但因排日账是以各种经济活动为记载主体,行事地点出现的频率及其变动,颇能反映程家生计活动的基本形态和总体变动趋势。 应该说,上述三组数据系列稍有参差。依笔者的判断,收支的信息可能并不完整,小笔的开支估计时有遗漏,大笔的开支虽相对完整,目前要进行系统处理恐有困 难。日常行事的时间分配和活动空间频率两组统计数据,处理的是本非数据的文字史料,相对不容易出现误差,能够较为准确地体现程家的时间安排与活动空间方面 的实况,应予以充分重视。综合这些信息,第一组数据关于程家的收支结构,最直接地反映其经济状况及变动;第二组数据涉及程家投入各种日常行事的类型与频 率,体现基本的生计策略及变动;第三组数据从活动空间角度呈现其生计策略及变动。结合三者,不仅可了解程家不同年代的家庭收支状况乃至总体生活水平,而且 可重构程家的生计模式及其变动,并在此基础上讨论其对经济制度、经济变动的应对,从而动态地把握晚清社会经济变动与农户生计应对之间的关系。 二、程家生计概况 为了解程家参与各种生计活动的状况,笔者对排日账中程家家庭成员参与的各种生计活动进行了分类,并统计他们投入这些活动中的工数,归纳为表1。排日账所见 程家日常行事涉及经济、社交、宗教仪式等不同方面,生计活动在这些行事中所占比例最高。从总体看,程家投入各类生计活动的劳动量,占所有日常行事总数的 2/3(66.64%)。由于本文主题关系,表1只列出程家从事各类生计活动的工数(1工=1劳动日)。

程家参与的经济活动包括粮食种植、蔬菜种植、燃料采集、茶叶生产、食盐买卖、葛粉/黄精的采集与加工、粮食买卖、挑担、借贷和其他商务,共计10大类。如表 1所示,在各类活动中,程家投入时间最多的当推粮食种植,占行事时间总量的近40%。作为一个农户,粮食种植在程家生计中的重要性是完全可以理解的。20 世纪50年代的农业地理学数据显示,皖南地区山脉连绵,平原较少,耕地垦殖指数不高。全区耕地面积占土地面积1/10弱,大多集中于狭小的山间盆地与河谷 平原。当地耕作业以粮食作物为主,稻田产量占全区粮食总产量的70%以上。耕作制度一般都是一年两熟,冬季种植小麦、大麦、油菜等作物,夏季水田种植水 稻,旱地种植甘薯、玉米等作物。排日账所见程家生计与此大致相合。程家本身耕种少量水旱田地,水田主要种植大麦、小麦与水稻及芋头、油菜等,旱地主要种植 玉米、番薯、蔬菜等。这些水田,有的似属程家所有,有的程家仅拥有田皮,有的则从余姓和程姓公堂及本村神明会等乡族组织租种。由于资料零碎,这些土地的面 积难以估计,但从租额和收获量看,面积都不大。旱地多半在山上,如白玉山、苦竹山等地,大多属开荒所得,排日账没有出现这些旱地交租的记载,估计属程家所 有。水田一般是一年两收,是冬小麦或大麦与水稻的轮作,旱地则是一年一收。从历年排日账看,程家的水田数量比较稳定,在19世纪没有大幅度的变动,苦竹山 等地的旱地则有一定程度的增长(详后)。程家耕种的水田、旱地的产出,根本不敷一家的消费,从排日账看,顶多只能维持四五个月。因此,他们需要频频前往婺 源北部的市镇清华籴米。除种植粮食外,程家还投入一定时间种植蔬菜(仅占4.1%),种植的蔬菜一般供自家消费,极少出售。 在农田耕作之外,程家也投入了不少劳动,包括茶叶生产、燃料采集、葛粉/黄精的采集与加工、粮食买卖、食盐买卖、挑担、借贷和其他商业活动,这些活动投 入时间所占比例共计56.31%,占各种生计活动总日数的一半多,比粮食种植高出约16%,各种非农田耕作活动在程家生计中的重要性足见一斑。程家的这种 生计安排,在婺源东北部地区有一定的代表性。光绪《婺源县志》记载:

婺居徽、饶间,山多田少。西南稍旷衍,东北则多依大山之麓,垦以为田,层累而上指,至十余级,不盈一亩,牛犊不得耨其间,刀耕火种。兼溪涧之润,多不及 受,而仰泽于天。每一岁概田所入,不足供通邑十分之四。乃并力作于山,收麻、蓝、粟、麦,佐所不给,而以其杉、桐之入,易鱼、稻于饶,易诸货于休。

婺源山多田少,程家所在的东北部尤甚,一年耕地产出的粮食,不足全县40%人口的食用,因此,当地乡民开荒种山,经营林业,以此换取粮食和其他生活必需品。由此看来投入大量时间参与各种农田耕作之外的经济活动,是婺源东北乡地区颇为普遍的生计安排。 在各种农田耕作之外的经济活动中,最为重要的是茶树的种植与茶叶的制作(14.46%)。这个比例在婺源应该也不是例外。婺源所在的皖南地区,虽然垦殖 指数不高,但由于纬度较低,气候温暖,雨量丰沛,土壤酸度适中,矿物质含量丰富,茶叶的生长与培育条件甚佳。20世纪50年代,全区从事茶叶生产的户数占 总农户的60%以上,茶叶产量占全国总产量的1/10左右。其中婺源生产的绿茶,简称“婺绿”,自19世纪中叶以来就成为驰名中外的外销茶,而“婺绿”的 产地,以婺源的北部和东部为主。种植茶树、加工绿茶,向来是上湾所在的婺源北部农户最重要的经济来源之一,对程允亨一家的生计也极其重要。程家的茶园主要 集中于白石垓、苦竹山、西坑、西坑山、牛栏、屋背后、抄珠山等处。每年茶叶生产可为程家带来二三十两白银的毛收入。在茶园规模最大、茶市行情最好的时期, 这项收入甚至高达50余两,应该说是这家农户最重要的现金收入来源。 从表1可以看到,燃料采集与黄精和葛粉的采集与制作,在程家生计中也占有一定比例。婺源东部、北部地区,山势较高,山地重峦叠嶂,山货资源丰富。为了贴 补家用,程家经常前往附近的山上,从事葛根、桐子、柽子、棋子、桃等野生植物和经济林木的块茎、果实的采集及砍柴、伐木、烧炭、狩猎等活动,其中以燃料采 集与黄精、葛根的采集加工最为重要,所占比例分别是13.20%和8.86%。燃料采集主要包括砍柴和烧炭两种劳作,柴火和木炭除供自家消费外,还出售给 邻里,因此也算是一项收入来源。黄精在当地也称作野生姜,是一种药材,主要供药店收购。葛根,“捣葛根澄之为粉”,此即葛粉,又称葛精,也供销售。黄精和 葛粉每年给程家带来的收入,少则数元,多则十数元,也是一笔不容忽视的现金收入来源。桐子和柽子是另外两种山货。桐子,即梧桐子,可榨油。柽子,又称茶 厘、茶子,即山茶的果实,可榨油食用。棋子,是一种落叶乔木的果实,呈白色,外为皮油,可制造肥皂、蜡烛;内为青油,可用于点火。这两种物品除程家自用 外,多余部分也投入市场销售。 从事上述活动的记载,在排日账中频频出现。如《壬申•癸酉逐日账簿》记载,同治十一年(1872)十月十五日,“允兴兄仝(同)本身苦竹山掘葛”;次 日,兄弟俩又到朱加硔掘葛;十七日、十八日连续在苦竹山、冷水亭掘葛;十九日,在苦竹山“揪垌子”(采摘桐子);二十日至二十五日,又在苦竹山、横坑、平 分后、介至垄等地掘葛;二十六日至二十九日,程发开与程允亨兄弟一同“打葛”(将葛打碎);三十日,兄弟俩“撞粉”(漂葛粉)。在这一段时间,兄弟俩将近 半个月的时间,差不多都用于葛根的采集和葛粉的加工。葛粉一项,有的年份可带来一二十银元的收入;而黄精也可为程家带来数元至十数元的收入。又如烧炭,第 五种排日账记载,就在上述葛粉制造结束后,十一月初二日至初八日,烧炭是程允亨连续七天的主要工作,而他的兄长程允兴,有时和他一同烧炭,有时陪同父亲做 买卖。再如砍柴,在《癸巳•甲午•乙未•丙申(账簿)》中,程允亨记道,光绪十七年(1891)十二月二十四日至二十九日,程同仓花了四天时间砍柴和卖 柴。这些山货和林木的销售,也为程家带来一定的收入。 在黄精和葛粉的采集、销售之后,是粮食买卖(4.54%)。程家所在的婺源北部属于缺粮区,程家几乎每月都需前往清华或其他市镇籴米,因此投入粮食买卖的劳动日就占了一定比重。不过,由于生活在缺粮区,程家几乎不出售或贩卖粮食。 程家还在食盐贩卖上投入了一些时间(3.7%),尤其是在第一个时间段(13.63%)。程家参与食盐贩卖,与清代的食盐销售制度有关,需要在此稍作讨 论。根据清代专商引岸制度的规定,每个盐场均有自己的行销地域,超出行销地域贩卖食盐,属于走私行为,要受到重罚。在清代,徽州一府行销的是两浙盐,亦即 两浙沿海盐场生产的食盐。据嘉庆《两浙盐法志》记载:“(两浙)盐策之行……东迤海北,北距扬子江,西尽歙信之域,南暨瓯闽之交,所食皆浙盐也”,此处的 “歙信之域”,即为安徽徽州府和江西广信府。《两浙盐法志》又云:徽州府属六县,“掣销杭、绍二所引盐”,换句话说,徽州府行销的是杭州、绍兴两个批验所 查验的引盐,其中“婺源县引盐由休宁分销,自休宁运至住地一百八十里”。道光《徽州府志》亦载:

盐引 通府:共销盐一十六万一百八十一引。……休宁县:额销浙江绍所盐六万七千七百七十三引,又奉增嘉所盐一万二百八引(共额定七万七千九百八十一引)。……婺源县分销休宁县盐引,祁门县分销黟县盐引,绩溪县分销歙县盐引,具系融销,并无额分之数。

从上述记载可知,婺源县分销休宁县的盐引。徽州一府共销16万余引,而休宁一县即分摊绍兴、嘉兴等府盐引近8万引,约为全府引数一半,该县盐引分销婺源 是个重要的原因。同时,据光绪《婺源县志》记载,“婺食鹾于浙,然以贫无盐商,凡婺之窝引,皆休商行掣告销,虽休兼婺利,而盐止于休。婺民则挑负诸土物逾 岭零星贸易,价溢而劳瘁倍之。故穷僻村氓,多食淡者”,也证实了上述说法。换言之,婺源乡民要想买到比较便宜的食盐,必须自行前往休宁出售官盐的盐栈购 买。 从排日账可以看到,太平天国运动前,程家经常前往休宁县溪口镇购买食盐,然后挑到婺源中部、西南部和江西境内贩卖。溪口镇,道光《休宁县志》作“上溪口 街”,具体记载仅有“县西五十里,长二里”寥寥数字,非常简略。在地理位置上,溪口位于休宁县西南、新安江上游率水之滨,过去船只从新安江逆流而上,可以 到达溪口,溪口以上河段,就无法通航了。同时,这里又位于婺源与休宁的交界处,婺源乡民翻过浙岭后,经一段路程的跋涉,越过婺源县界后,便进入溪口地界。 因此,这里是水路和陆路的一个重要交汇点。从实地看,溪口的商铺主要集中于率水两岸的溪口街与和村,其中盐栈主要集中于和村。盐业贩卖在当地经济生活中也 最为重要,计有广益、广源、永生、开泰、恒隆、广丰、祥和、曹怡盛、裕大9家,应该是休宁县最重要的食盐销售中心之一。这个集镇与程家最为重要的关联点, 就是食盐的购买。程家通过贩卖食盐,赚取一定的差价。 程家还从事挑担活动,这包括帮邻里购买日用货物以赚取工钱和为茶栈或茶号挑茶箱。同时,他们还进行货品、银钱的借贷,不过投入时间所占比例很低。另外,程家也从事零星的麻布、鱼干等小商品的贩卖活动,因投入时间不多,兹不赘述。 三、程家的生计模式及其变动 在长达60余年的时间里,程家的生计模式发生了一些重要的变化。表1中提供了一些历时性变动数据。 从表1首先可以观察到的一个现象,是程家投入粮食种植的劳动日所占比重,从第一阶段的28.48%,增加到第二阶段的45.01%和第三阶段的40%, 这意味着至迟从19世纪70年代初开始,程家投入更多的劳动于粮食种植一类的活动,这不仅包括了常规的农田耕作,还包括荒地开垦一类的事务。 其次,从第二阶段开始,程家投入燃料采集、茶叶生产、黄精与葛粉的采集与制作及挑担的劳动量所占比例呈小幅增长。其中投入燃料采集的劳动量比重,从第一 阶段的8.84%,上升至第二阶段的13.93%,再增至第三阶段的15.53%,增加近7个百分点;投入茶叶生产(种植与制作)的劳动量,第一阶段占 13.75%,第二阶段稍有下降(12.58%),第三阶段则出现一定增长(17.97%);投入黄精、葛粉的采集与制作的劳动量,从第一阶段占 8.42%,第二阶段上升至13.05%,第三阶段回落至2.65%;投入挑担的劳动量,从第一阶段占1.3%,上升至第二阶段2.17%和第三阶段 4.71%,呈小幅稳定上升趋势。 再次,程家投入蔬菜种植的劳动,在三个阶段没有显著的变动(第一阶段4.53%,第二阶段4.24%,第三阶段3.52%),说明这一活动在程家生计结构中不甚重要但相对稳定。 最后,程家投入食盐买卖的劳动量,总体上呈现下降的趋势。程家投入食盐买卖的劳动量,第一阶段占较高的比重(13.63%),19世纪70年代之后,骤然降至第二阶段的0.5%和第三阶段的0.77%。 概括上述对表1的分析,在1838年之后60余年的时间里,程家投入食盐买卖的劳动量呈现下降趋势,而投入粮食种植的劳动量则呈现大幅增长之势。同期这 家农户投入燃料采集、茶叶生产、黄精和葛粉的采集与加工及挑担的劳动量有小幅增长或变动,而投入蔬菜种植的劳动量则没有显著的变动。这意味着,以太平天国 运动为转折,程家从前期较多从事以食盐为主的商贩活动,调整为19世纪70年代以后更为倚重粮食种植。 对排日账地名出现频次的分析,从另一个角度证实了根据表1的上述分析,并有助于加深对这一变化的认识。笔者对13种程家排日账中近280个地名的出现频 次做了统计,从1838年至1901年这些地名的出现频次可观察到以下变动:首先,最值得注意的是,在沱川境内的所有地名中,变动幅度大都不算剧烈,不过 苦竹山、西坑等少数地名的出现次数,在60年间发生了大幅增长。尤其是苦竹山的出现次数,从第一阶段的134次,增加到第二阶段的1464次,第三阶段又 减少为545次。相比之下,程家的东北、西南两条贸易线路所经的村镇,随着时间的推移,被提及的次数越来越少,其中西南路尤为明显,其变动基本上是不可逆 的。而随着时间的推移,程家光顾村落附近地域的次数在稳步上升,前往50华里至100华里以上地域的频次在不断下降。这显示了程家活动空间的一个逐渐收缩 的过程。 如何理解这一空间收缩的现象呢?鉴于程家前往50华里以外的地区,从事的主要是商贸活动,有理由认为,在太平天国运动结束后,程家从原先较多从事商贸活 动,转而越来越少从事商贸活动。相应地,苦竹山、西坑等地出现频次逐渐增加,也反映了程家在这些地方投入了越来越多的时间。这些地点是程家农田所在,这意 味着程家在粮食耕作上投入的时间越来越多。因此,从程家活动空间的角度看,以太平天国运动为转折,程家的生计模式从原先较多从事商贸活动,转变为投入更多 时间进行以粮食种植为主导的活动。 综合上述基本信息,以太平天国运动为界,程家的生计模式发生了重要变化,即从原先在进行农田耕作、茶叶生产及山货的采集、销售的同时,进行食盐等商品的 贩卖,转变为从食盐等商品的贩卖活动中抽身,而投入更多时间进行与粮食种植有关的生计活动。程家调整生计模式,究竟是出于何种原因? 四、土地开发与茶叶生产 要回答这个问题,首先应该考虑程家本身家庭结构的变动(见图1)。从1838年,也就是第一种账簿开始记录的时间,到太平天国运动初期,这家农户大概是个包含三 代人的主干家庭,其主要成员包括:程发开的父亲、程发开、程发开的妻子及程允兴、程允亨两兄弟。咸丰五年(1855),程发开的父亲去世后,这个家庭成为 由程发开夫妇及其子女组成的核心家庭。程允亨于光绪初年成亲,其子程同仓至迟在光绪四年(1878)前已出生,程允兴成亲是在光绪五年,至此,这个家庭转 变为由三对夫妇、至少三代人组成的联合家庭,这是这家农户家庭规模最大、关系最为复杂的时期。四年以后,亦即光绪九年(1883),这个家庭进行了第一次 分割,分家后,程允兴、程允亨兄弟分开过,程发开与程允亨住在一起。程发开于光绪十七年(1891)去世,其妻子于次年去世。不过,这一年(1892)程 同仓成亲,这个家庭又维持了主干家庭的结构,一直到这批账簿记事结束。 对应表1,可以看到,第一时段(1838—1858),相当于程家主干家庭的时期,此期程发开父亲年龄较大,而程允兴、允亨兄弟尚未成人,这时家庭结构 相对简单,属于恰亚诺夫所说的家庭中劳力、消费比例比较不利的时期。进入第二时段(1872—1883),家庭结构转变为联合家庭,此期程发开之父亲去 世,程允亨、允兴先后结婚成家,19世纪70年代后期程同仓出生,这一阶段劳力、消费比例到达家庭发展周期中的最佳时期。到了第三阶段(1884— 1901),随着程允兴、允亨兄弟分家,程允亨一家成为主干家庭,此期程发开年事已高,程同仓长大并于1892年完婚,此期程家的劳力、消费比仍属较佳配 置。综合上述分析来看,第二、三阶段的劳力比第一阶段更为充沛。从日常行事看,程家处理这一状况的主要办法,就是投入更大比例的劳力到粮食种植中。这是如 何运作的呢?由于苦竹山在账簿中出现的频次在太平天国之后大幅增加,有必要具体考察程家在此地从事的活动,在此基础上讨论程家对劳力的具体安排。

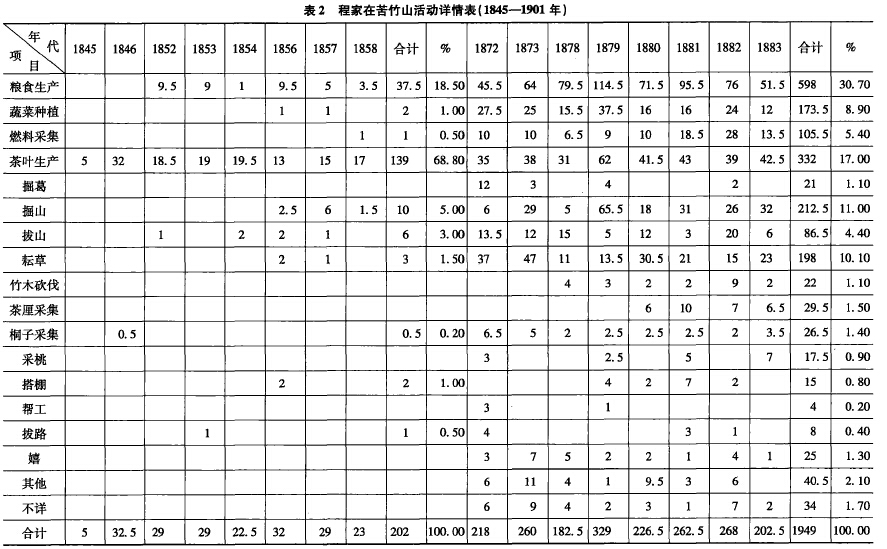

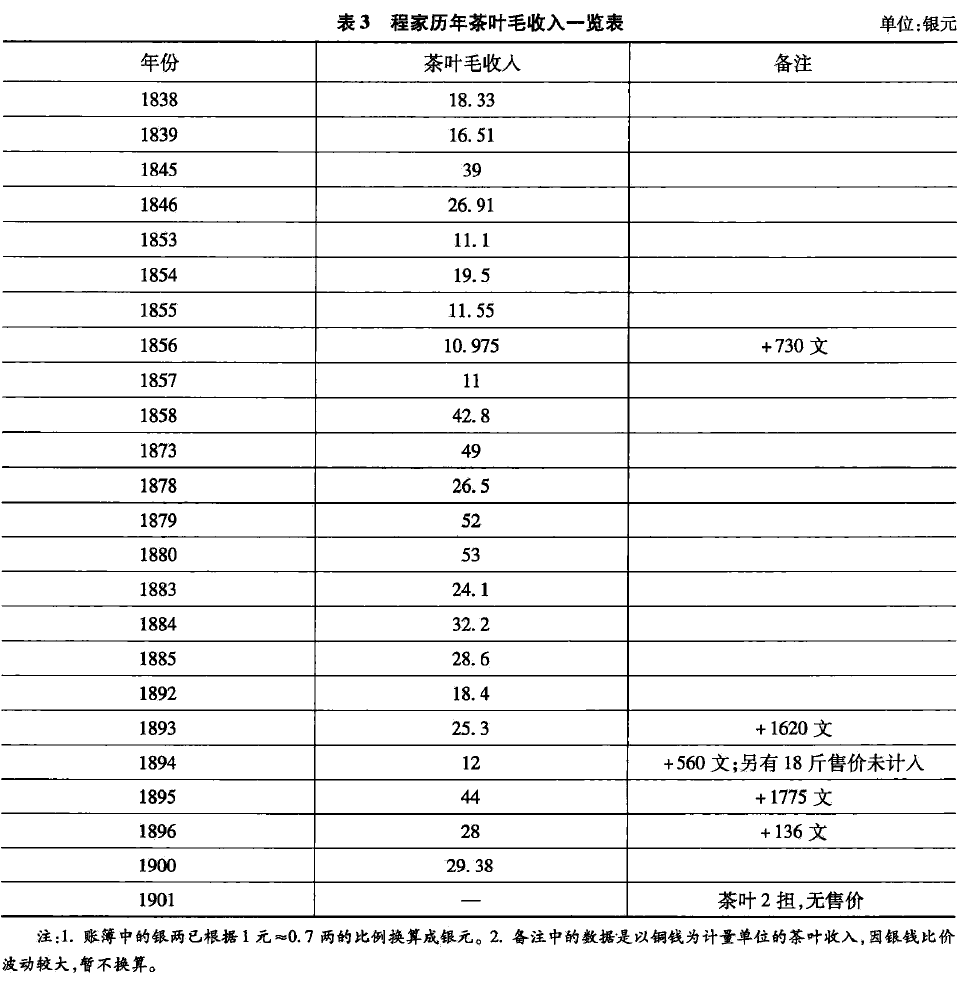

表2概括了排日账记载的不同时期程家在苦竹山的各种行事。苦竹山位于婺源县与休宁县的交界处,距离上湾约有十七八华里的路程,因需翻山越岭,徒步前往需两个半至 三小时。这片山场是个公地,理坑及周围的上湾等小村,均可开发、利用这片山场。程家在此地的行事,可细分为粮食生产、蔬菜种植、燃料采集、茶叶生产、掘 葛、掘山、耘草、竹木砍伐、茶厘采集、桐子采集、采桃、搭棚、帮工、拔路、嬉(亦即休息)等17类,主要以经济活动为主。笔者根据排日账的记载,选取记载 相对完整的三个时段(1845—1858,1872—1883,1884—1901),对程家在苦竹山投入的劳动天数做了统计。 在这三个时段内,程家总共在苦竹山投入劳动3400工(按1劳动日=1工)。若根据所占比重的高低,以投入时日从高到低为序,程家在苦竹山从事的活动, 计有粮食生产(987工)、茶叶生产(674.5工)、掘山(307工)、蔬菜种植(247工)、耘草(229工)、燃料采集(208工)、拔山 (142.5工)、茶厘采集(119.5工)、竹木砍伐(98.5工)、桐子采摘(85工)、搭棚(79工)、掘葛(28.5工)、采桃(28.5工)、 拔路(25工)、帮工(8工)等项,另有38.5工用于嬉,58.5工用于纠纷等其他活动,还有79工情况不详。 上述各项行事中,掘山一项,意即开荒;耘草一项,指在旱地、茶园和菜地中除草;拔山一项,指清理旱地、茶园、菜地附近的灌木、杂草;拔路,指清理从上湾 通往苦竹山的小路,这些活动均可视为粮食耕作、茶叶生产、蔬菜种植的准备性、辅助性工作。在上述三个时段,程家投入垦荒的劳动量是307工,将近投入粮食 生产总劳动量的1/3。从历时性角度看,程家在不同时期投入粮食生产和垦荒的劳动量是不同的。具体来说,在第一阶段,程家在苦竹山投入粮食生产的劳力是 37.5工,第二阶段骤然增加到598工,第三阶段减少至351.5工,分别占各阶段在此地投入劳动天数的18.5%、30.7%和28.14%。与此相 应,程家投入垦荒(即掘山)的劳动,在三个阶段分别是10工、212.5工和84.5工,分别占投入劳动日总量的5%、11%和6.8%。因此,通过投入 更大比例的劳动到粮食生产与垦荒活动,程家在太平天国运动后,一方面消化了相对充沛的劳力,另一方面也舒缓了因人口增长而导致的粮食消费的需求压力。 上述分析说明,19世纪70年代开始,无论是在苦竹山还是其他地方,程家投入越来越多的劳动于粮食作物的生产和土地开发。从长期趋势看,程家投入粮食种 植的劳动,无论是绝对数量还是相对比重都有长足的增加。与此同时,他们逐渐减少了投入较远距离的商贸活动的劳动。然而,投入更多时间进行粮食生产,固然舒 缓了缺粮问题,但并未完全解决,而商贸参与度的降低,带来的是现金收入的减少,缺粮问题和日常开支的费用如何解决?要回答这个问题,需对程家的茶叶生产进 行分析,因为从排日账记载的数据看,茶叶生产一直是程家最为重要的现金收入来源(排日账没有提供程家贩卖食盐的现金收入)。 表1显示,程家在三个时段投入茶叶生产的绝对劳动量,从第一阶段的413工,增加至第二阶段的739.5工,再回落至第三阶段的674工,总体呈现以增 长为主导的趋势。不过这些劳力所占比例,从第一阶段13.75%,第二阶段稍降至12.58%,第三阶段增至17.97%。与此相对应,表2所见程家在其 最重要的茶园所在地苦竹山的行事,呈现类似的趋势。这家农户投入苦竹山的绝对劳动量,第一阶段是139工,第二阶段增至332工,第三阶段回落至 203.5工。综合上述两方面的信息,程家在苦竹山投入的劳动量中,用于茶叶生产的绝对数量,在19世纪后期呈总体增长趋势,但在投入劳动日总数中的比重 却大幅下降。不过,必须指出的是,在价格波动幅度不大、茶叶产量基本稳定的情况下,跟茶叶生产的收入直接相关的,是投入生产的绝对劳动量。 那么,在19世纪60余年时间里,程家茶叶生产所得的收入,是否呈现长期的增长趋势呢?笔者根据排日账的记载,将程家历年从茶叶销售中获得的现金收入整 理为表3。第一阶段尽管有若干相对异常的年份(如1845年、1858年),但程家每年的茶叶收入大致在11—20元之间。进入第二阶段后,茶叶收入增加 到24元以上,并多次出现50元左右的较高值。第三阶段的茶叶收入稍有回落,不过除了异常年份(1892年、1894年),茶叶收入大致在25—32元之 间。可见,在太平天国运动后,随着程家投入茶叶生产的绝对劳动量的增加,茶叶收入与此前对比,呈现一定的增长趋势。茶叶收入很可能弥补了因退出食盐等商品 贩卖导致的收入缺口,基本解决了缺粮和日常生活开支的问题。

应该说,程家茶叶收入的总体增长,是在19世纪后期国际绿茶销售市场扩张的背景下出现的。五口通商后,随着中国国内市场与国际市场整合度的提高,茶叶的出口 量和国际茶市的价格对国内茶叶生产的影响加深。近代中国茶叶出口的主要国家是英、美、俄国。英国主要进口红茶,对绿茶的需求不大;俄国则以汉口为据点,以 收购两湖茶为主;美国则是中国绿茶尤其是徽州绿茶的主要市场。19世纪60年代前,美国输入中国绿茶的数量不多。不过,到了70年代初,美国政府减轻茶 税,此后绿茶输入量大幅增加。从19世纪80年代开始,中国的绿茶出口量就维持在较高的数值上。作为出口绿茶的重要产地,婺源的茶叶生产无疑深受国际茶市 总体趋势的影响,因而有理由相信,程家投入茶叶的绝对劳动量的增加和茶叶收入的增长,在此种意义上是与中国绿茶国际市场的扩大有关联的,程家在茶叶生产中体现出的经济行为,不妨部分地视为他们对国际市场变动的一种反应。 五、社会经济生活的变动 上文对晚清徽州程家的分析表明,在半个多世纪中,这家农户的生计模式从原先较多依赖食盐等生活必需品的贩卖,转变为主要从事粮食和茶叶生产。在此过程中,他们不仅基本解决了粮食短缺的问题,而且提高了家庭现金收入。这一生计模式的转变是如何影响他们的社会经济生活的呢?

首先,生活水平稍有改善。这方面最重要的体现,是程家在1878年、1879年前后,也就是这家农户经济状况较佳时期,修建了新房。程家起盖新房,于 1878年农历九月廿四日“起工驾马”,十月廿四日“开门”,竣工时间不详,不过1880年正月初四记,此日给付“贺新屋喜钱”,可见1879年,程家已 经迁入新居。还应注意到,19世纪70年代,程家先后为程氏兄弟讨了媳妇;到了90年代,又在为第一代的女主人举办丧葬礼仪的同时,给第三代小主人讨了媳 妇,从而让程家的香火接续有了可能(不过程家用于两次人生礼仪的开销,有相当部分来自借贷)。 其次,阶级关系稍有变动。随着苦竹山垦荒的开展和茶叶收入的提高,一方面,程家对租佃关系的依赖程度稍有减弱;另一方面,由于在茶叶生产上投入更多劳 力,程家雇用采茶的短工,从而在他们与短工之间形成了主雇关系。程家耕种的土地,主要有庄下、顿底、西坑、牛栏、白石垓、石桥底、西坑山几处。太平天国运 动后,程家人口虽然有一定增加,但没有租入更多农田。相反,自同治十二年(1873)以降,程家似乎不再租种石桥地的农田。这说明,这家农户对租佃关系的 依赖稍有减弱。同时,从19世纪70年代初开始,程家的茶园数量有所扩张。到光绪十一年(1885)十一月,他们甚至购入新茶园(当地称作“茶坦”)。由 于茶园的扩张,茶园劳力需求量也有所增加,加之茶叶采摘季节性很强,到了当地所谓的“茶季”,程家劳力不足以完成采茶工作,加之茶叶制作需要一定的技术, 因此,到了每年的茶季,程家经常雇用两三人至六七人(大多来自江西乐平、德兴等地)采茶,同时也雇用做茶的师傅帮助制茶,于是在程家与这些雇工之间形成了 新的阶级关系。 再次,生活空间发生变动。生活空间方面最重要的变动,是程家活动空间的转变,即从较为频繁地光顾50—100华里以外的市镇和乡村进行商贸活动,转而变 为更密集地在家户所在的方圆约20华里的范围内活动。另一方面,与他们在苦竹山的垦荒与粮食种植活动有关。由于苦竹山离他们居住的上湾村较远,每当玉米开 始种植的季节,尤其是玉米开始成熟的季节,程家在山上建立临时棚屋,安排专人看守玉米,以防野兽和盗贼的偷盗。此时需要在山上过夜,长则二十多天,短则十 来天,这无疑影响到家庭的日常生活与家人之间的互动。 最后,随着程家生计模式的变化,他们的社交圈子也可能发生了一些变动。活动空间的收缩,可能意味着他们与生活在远方的市镇和乡村的民众之间的联系逐渐弱化。而雇工关系的产生,又意味着来自较为遥远的乡村的民众进入他们的生活空间,但这种关系与前一种联系很可能是不同性质的。不过,总体来说,程家生计模式 对其社交圈子变动的影响,还有诸多细节需要探讨,笔者希望在日后的研究中深化相关分析。 六、家计危机之起因 既然19世纪70年代后程家在土地开发与茶叶生产中获益,那么又如何解释光绪二十六年发生的那场生计危机呢?由于那场危机是由债务引起的,笔者认为要回答这个问题,必须梳理程家近十年(1891—1900)的债务。 从排日账看,程家在19世纪七八十年代甚少举债,上文提到,这是程家经济状况较好的一个时期。光绪十七年(1891),程家仍无数量较大的举债记录。不 过在这一年程发开过世。次年,程发开的妻子过世。当年三月出现了两笔举债记录。第一笔发生于三月初十日,通过抵押田皮一秤,向余姓廷远祠借入5.5银元。 第二笔发生于同月廿五日,从余味山祠借来英洋22元。举债原因不甚清楚,不过主要原因估计有二:其一,支付前一年与本年为程发开夫妇办理小规模丧葬仪式的 开销;其二,支付程允亨之子程同仓的聘金。程允亨的亲家是休宁大连的吴家,程家在光绪十八年四月二日,亦即程发开妻子过世不到3个月后,举行了定亲仪式, 聘金46元,这笔不小的开销已经超出当时程家一年茶叶销售的毛收入。 程允亨的儿媳妇是在次年(1893)正月二十五进门的。在此前后,发生了一系列借贷行为。第一笔发生于进门十天前,程家以田皮字一张为抵押,向一位村民 借入英洋5元。第二笔发生于此次借贷一个月后,亦以田皮字一张为押,从一个会社借入英洋10元。这两次举债很可能都是为了支付举办程允亨儿媳妇的进门宴的 开销。第三笔借贷发生于八月十四日,当天程允亨从兄长和一位村民处借来11元,归还余氏云青祠,取回契字(总共花销24元,另13元由程允亨自筹)。7天 后,程家再次以田皮字为押,从余味山祠借入英洋20元。这几次借贷应该也是为了处理程家娶亲的费用,不过第三次借贷中有显示,程家期望通过资金的周转,保 住自己的一块耕地。 光绪二十年三月初二日,程家支付了2.3元,赎回一处茶坦的契字,这是当年发生的唯一与借贷有关的行为,而且这次还是取赎而非举债。光绪二十一年发生两 次借贷。第一笔发生于正月十五日,程家以庄下田契为押,向一位村民借入英洋13元。第二笔发生于六月初七日,程家以牛栏田契为押,向一位村民借入英洋17 元。光绪二十二年五月,程家再次以顿底田皮字为押,向一位邻居借入英洋10元。这三次举债的用途不详,很可能是为了支付前两年所借债款的利息及光绪二十一 年十二月十六日程允亨孙子“做三朝”仪式的开销。1897—1899年程家的排日账已佚。不过从1900年程家请人所列的债务清单看,这几年程家共借入6 笔款子,其中光绪二十四年借入4笔,光绪二十五年借入2笔,总计65元,占清单所列债务总额的一半有余。由于这几年的排日账没有保存下来,这几笔债务的用 途已无从知晓。可以推断的是,随着债务的增加,这段时间程家大概无力偿清债务本金,只剩基本偿还利息的能力。 不过,光绪二十六年发生的一笔不成功的交易行动,可能彻底影响到程家资金的周转,使得这家农户基本丧失了支付利息的能力,从而最终导致了本文开篇提到的 家计危机。程家生产的茶叶,一般是由外地茶商前来收购。此年华北爆发义和团运动,茶叶市场似乎不太顺畅,排日账记载,此年五月四日,“己早晨挑茶乙头上小 沱,遇汪顺意兄家卖,未卖,转回家”。五月十一日,将茶叶177斤多售予休宁大连的一位茶商,售价英洋29元余。但不幸的是,这位茶商一直没有支付购茶 款。于是从此年六月至次年十二月底,程允亨频频前往休宁大连催账,每次都仅能催讨到一两元。这笔茶款的金额看似不大,不过对于当时负债累累的程家,可以说 关系到自身的借贷信用。不管如何,最终悲剧还是发生了。 光绪二十六年十月家计危机发生后,程家采取了补救措施。廿六日,亦即危机发生后的第三天,程氏父子委托两位亲友前来清理债务。根据他们列出的清单,程家 借贷的重要账款共10笔,最早的是光绪十九年(1893)的一笔债款,最晚的是光绪二十五年的债款,所涉债务共124元,约当此期程家茶叶销售毛收入的4 倍多。为偿清债务,程家出售顿底、庄下田皮二处,筹得英洋80元,又通过抵押房屋、出售池鱼,加上被债主抬走的猪,总算偿清大部分债务。但经过这场危机, 程家无疑已经元气大伤,经济状况濒临破产了。 回顾程家的这场家计危机,我们应该追问这一危机的起因。虽然义和团运动发生在华北,但是否间接地影响到华东地区,尤其是这一地区的茶叶出口行情?从此年 茶叶市场的海关报告看,1900年中国的绿茶出口量比上一年少了13300多担,但较之1898年反倒增加15100多担。上海关对上海绿茶出口的报告也 显示,此年徽州茶(Hyson)的交易数量跟上一年相似。可见,应该说此年的政经局势对绿茶行情的影响不大。 不管如何,程家家计危机的出现,主要原因不在于坏账导致的资金周转问题,而是经过数年的累积,他们举债的数额已经达到危险的境地,即使在正常的年份,他 们也丧失了偿清债务的能力。而这些债务的产生,并非由于国际的、全国性或区域性的政治经济变动,而是由于两三场人生礼仪,尤其是程家娶亲的昂贵开支。假如 程家将娶亲时间推迟几年,他们还会借入如此大笔的债款吗?从这个角度看,笔者倾向于认为,程家家计危机发生的主要原因,并非来自程家生活的那个时代,而是 来自程家家长的决策错误。换句话说,程家家计危机并非近代小农濒临破产的缩影,而是发生在个体农户身上的不幸事件。 七、结论 通过对徽州一家农户晚清60年生计活动的考察,本文对近代农户与国际贸易之间的复杂关系进行了探讨。近代绿茶市场的扩张,为种茶、制茶的农户提供了一项新的 收入来源。在市场利好的刺激下,这家农户扩大茶园,并投入更多劳动进行茶叶的种植与生产,结果他们的收入也有了一定增长,生活水平有了小幅提高。这说明, 至少就程家个案而言,国际市场的介入,并未对小农经济造成灾难性后果,反而小幅增加了他们的收入,至少至20世纪初之前,这家农户的生活水平未必走下坡路。 同时,在程家的个案中,近代农户生活水平的改善,固然得益于国际市场的介入,不过也应看到,尽管程家面对国际茶市的扩张,对生产做出了若干调整,但他们并未根据这一市场走势(他们也许不太了解这一走势),对自己的生计模式进行全面的调整。从他们投入茶叶生产的绝对劳动增加,而相对比重则没有明显增长这一 事实看,他们与国际市场保持着一段距离。国际市场的扩张,并不足以理解近代小农生计的总体策略——在程家的个案中,我们看到国际影响的限度和土地开发的重 要性。程家似乎更愿意在从茶叶生产中获益的同时,投入更多、更高比重的劳动进行土地开发与粮食种植。这显示了从家庭实体而非宏观数据的角度对小农经济与国 际市场之间的关系进行考察的重要性。 对程家个案的考察还可看出,通过家人的辛勤劳动,尤其是借助于土地开发与茶叶生产,程家的家庭经济状况稍有改善,对租佃关系的依赖也稍有下降,并且由于制茶的需要,与受雇的佣工形成一定的雇佣关系,这与以往学界对晚清小农的认识不尽相符。 因此,通过土地开发与茶叶生产,程家的生活水平得以小幅提高。只是到了19世纪末,由于收购茶叶的商家赖账,以及为应付两次人生礼仪的开销而进行的数次 借贷,程家的家计才受到深度冲击。但这主要是由于程家的决策错误,而非由于他们生活的时代所造成。从程家个案看,除了深受太平天国、义和团运动等内乱影响 外,晚清时期似乎尚未成为小农频频破产的年代。 当然,作为一个个案,程家的情形不足以代表晚清小农全体,但这个个案至少提醒我们,晚清小农经济的基本走向,也许比以往学界认识的更为复杂,日后似有必 要深入挖掘排日账一类贴近民众的史料,立足于乡村社会和小农家庭自身的逻辑,对这一课题进行更加具体、更为实事求是的探究。

(原文载《近代史研究》2015年第4期,注释从略)

劉永華_小農家庭、土地開發與國際茶市(1838—1901)——晚清徽州婺源程家的個案分析.pdf 劉永華_小農家庭、土地開發與國際茶市(1838—1901)——晚清徽州婺源程家的個案分析.pdf

|