编者语

“历史人类学专题”课程是给研究生开设的一门专业方向性选修课程。主要围绕家族与社会组织、象征与仪式、地方与国家、制度与流动性等专题,通过学术史梳理,研习和讨论历史人类学这一方法取向在中国社会历史研究的学术积累,启发和培养学生运用这一方法进行研究的问题意识和探索兴趣。

2024年10月15日,本课程邀请到厦门大学历史系讲座教授蔡志祥老师,以“阅读田野:以节日、仪式为中心的香港经验”为题做了一场精彩的讲座。以下内容由讲座录音整理而成。

蔡志祥教授

感谢黄向春教授的邀请。我们认为跟人类学的学者一起学习非常好,也非常重要,历史学与人类学应该好好配合。今天非常高兴黄老师让我有机会重温我在香港的研究。实际上,从2019年开始,我告诉自己不再做香港的研究,也希望逐渐退出节日仪式的研究。今年8月份,新加坡兴化人的庙九鲤洞举办了十年一次的逢甲大普度,我又一次去看了这个节日,黄老师也去了。当时我想要做一个课题,名为观察观察者,跟我原来作为观察者的角色有所区别,我每天回家都会写很长的田野笔记。 也就是在8月份,我不知道为什么我的电脑出了问题,硬盘无法使用,结果不小心被格式化了,里面所有的东西,包括多年积累的约有3.5T的田野资料都被清空。我认为这可能是一个征兆,预示我应该回到自己早期从事的商业史、家族企业史的研究。

新加坡九鲤洞第九届逢甲大普度

今天来讲这个题目,主要是黄老师已经提前给了我相关的建议。黄老师要我向大家讲一讲,做历史研究为什么要看仪式?以及怎么样看仪式?这是一个非常困难的问题。今天我将从几个方面与大家分享我的经验,通过一些例子来尝试解答黄老师给我的考题。

我们在学习和研究中,进行田野调查、制作民族志的过程与理论学习是不断循环往复的经验。在我求学过程中的体会,一方面是从观察到写民族志,需要理论帮助我们理解在田野看到的东西,然后带回课堂,把它写出来,一方面要用研究者对经验事实的理解将这些内容写出来,再把写出来的东西拿回去与我们在田野里看到的东西对照,看有什么一样,有什么不一样,看理论是不是适用。这是一个不断地学和问的过程。

长洲岛地图

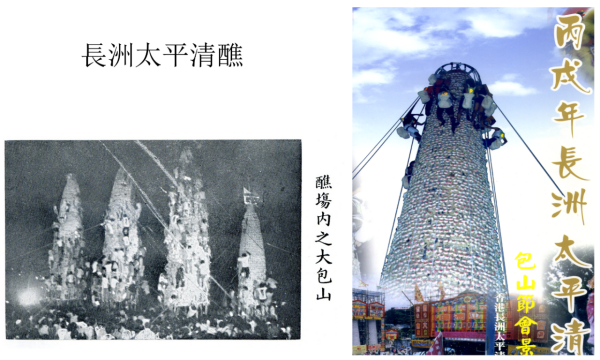

长洲岛是香港的一个小离岛,从香港岛去长洲岛大概需要一个小时的船程。我在这个岛出生长大,从小就看做醮,也就是现在很有名的长洲太平清醮。其实小时候总觉得做醮吵吵闹闹的,很多奇奇怪怪的人,唯一对醮有兴趣的就是吃,因为到做醮的时候我妈会买甘蔗给我们吃。我真正对这个节日产生兴趣并尝试研究是我在台湾大学读书的时候,那时候台湾刚刚出现本土文化、乡土文化、校园民歌的热潮,我跟随一些老师去了解这些领域,并开始知道醮的含义。当我回到香港中文大学读硕士时,我重新回到我生活的地方,去看醮是什么。因此我后来写关于长洲的醮,主要是把小时候的生活经验,跟从1980年开始重新回去看醮的长期观察和研究结合起来。不过我那时读的是历史,人类学只是兴趣而已,觉得很好玩,可以看很多有趣的东西,并没有对历史和人类学结合有什么想法。真正把我的生活经验,包括对节日的兴趣和观点变成研究,是到了我在日本东京大学读博的时候。长洲太平清醮在战前就有人关注到,有一次大阪国立民族学博物馆《季刊民族学》的编辑找我,说有一个摄影师拍了一批长洲太平清醮的照片,邀我写一篇文章,于是我写了第一篇有关醮的文章。

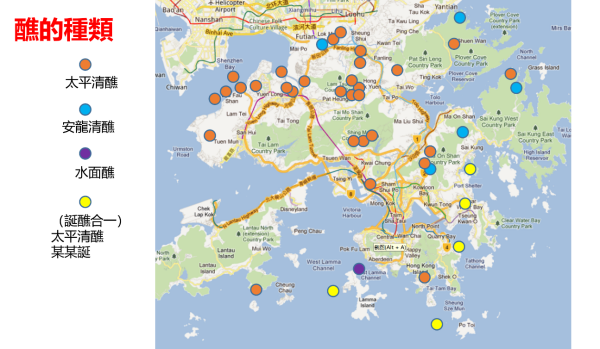

从那时起,我每年都会飞回香港看醮。自1979年以来,我在香港看过很多地方做醮。醮的名称在这些地方有所不同,大部分都称为太平清醮。太平清醮主要是香港本地人,讲广府话的人做的。安龙清醮主要是客家乡村做的,水面醮就是水上人做的。也有的地方先做醮,再接着做诞,是醮诞合一的,比如滘西洪圣诞,在做诞之前先做醮,因为要先洁净地方之后才能为神明贺诞。

醮的种类

做醮的周期也不同,大部分是5年到10年做一次,最长的是60年才做一次。我唯一看过的60年做一次的是上水,他们在2006年做过一次,下一次要到2066年。上水的醮很有趣,因为这个地方1950年代经历几次大火,以前的东西都烧掉了,没有留下记录。他们在2006年筹备的时候,我想我可能做了一件不好的事,2000年我出版了《打醮》这本书,他们要求所有委员都要用那本书为范本来开会讨论醮应该如何做。做完之后,他们把所有记录、视频包括我那本书都封存在一个时间胶囊里,所以到2066年的时候大概还会有人看到我写的那本书。

《打醮:香港的节日和地域社会》

蔡志祥著

香港:三联书店(香港)有限公司,2000年

这些社区大部分以前都是农村。这些村子有单姓村,有多姓村,有的以单姓主导,包括其他杂姓,也有多村联合做的,另外还有一些在墟市做、在水面做。做仪式的人大部分是正一派,过去也有闾山派。大约在1970年代中期以后,开始有全真派宫观的人去到乡村里做仪式。我从1970年代末到2019年的时候看到的情况就是这样。如果我们对醮进行比较,就可以从社区、时间周期、仪式专家等方面来了解。比如在时间上,农村做醮的时间基本在农历10月、11月,而渔村则是在5月。我们知道,在农村10月、11月刚好收割完,而5月在香港是休渔期,所以基本都是在民众正好有空闲的时候做。族群呢,就是本地的,客家的,还有水上人的,规模也有大有小。所以还是可以从不同的角度去看到他们的差别。

我在1970年代末以后陆续出版了一些成果,《仪式与科仪》是根据1980年代正一道士做醮的科仪本整理出来的一些内容。我们强调的第一点是这仅是我们在1980年代的观察,并不表示在过去与未来都相同;第二,我认为这本书做得最好的是我们访问了一位道士,跟他访谈了大约6次。每次访谈整理出稿后,我们会拿回去让他读,他读后再跟我们谈。我们采用“自由联想”的方法和平常聊天的方式来跟他交流。后来陆续编辑出版了《迷信话语》、《延续与变迁》、《酬神与超幽》等,目的是想从不同的人看同样的醮,以及在不同时间看同一个醮的角度,留下一些基本的资料。不过我们还没有做到一点,就是乡村本身如何记录他们的醮,这一点比较困难。

醮的同时性与贯时性比较

我刚才分享了一些关于我观察醮的经验,下面我主要讲一下我1980年代以来对醮的一个综合观察。从仪式专家的立场来看,他们有一个内在逻辑,也有各自的传统。正一派道士与全真派经生有一个很大的不同,正一道士被乡村请去做醮,所以他们是受雇的,会依据乡村的特别要求执行仪式。但全真派最初并不收取费用,全真宫观去乡村做仪式大约是在1976年之后。他们主要是想实现普世救赎,是做功德,因此他们只收取车马费。我还记得有个经生,她本身是个做生意的老板娘,她跟我说她用来烧金银的钱比拿到的车马费多得多,所以车马费对他们来说只是一个意思。对于正一道士来说,他们受雇,去因应不同社区的需要进行仪式,他们强调一句话,叫做“一处乡村一处例”,就是说每个乡村都有特别的与其他乡村不同的“传统”。我们知道单独一个人不可能去做这些仪式,包括吹手、鼓手等,一次醮仪最少大概需要十一二个人。很难在一个村找到这么多人来做仪式。因此,基本上是由来自周边不同乡村的道士组合起来做仪式的。他们使用的醮的文本基本是相通的,因为一起去“喃”“唱”科仪还是要相互配合,然后根据不同乡村的要求行事。他们的主科道士通常都是在乡村附近生活的道士,了解乡村需求,并寻求其他道士帮忙一起做。这些道士一般都能了解和执行科仪,因此他们背后还是有一定的统一性。

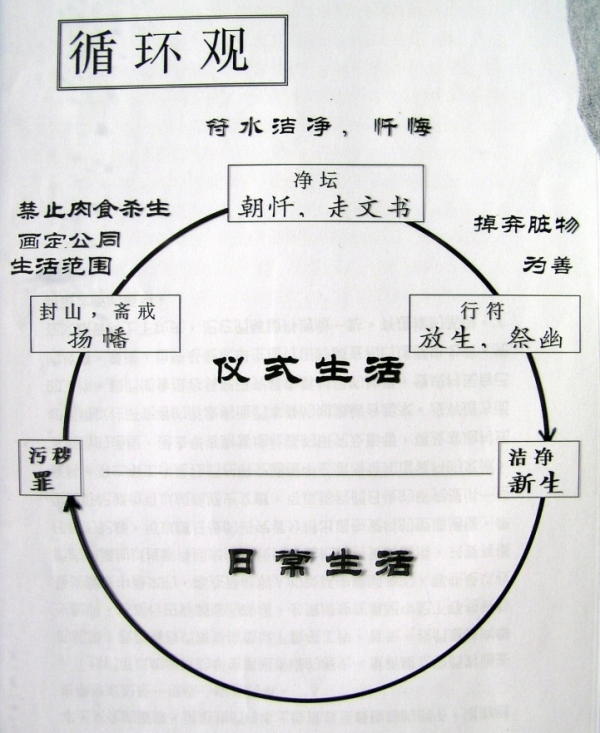

研究道教的苏海涵(Michael Saso)曾提出了一个宇宙再生的理论,来解释仪式的象征意义。按照这个解释,我们生活过一段时间就会变脏,因此我们需要一个共同的仪式,重新洁净我们的世界。醮就是通过仪式生活将有份的人和有份的社区集中在一起,重新洁净。不仅仅要做洁净,还要做好事、做善事,因此还需要放生、祭幽,不仅是对死去的人,还要对动物有慈善,这样世界才能恢复干净。恢复干净之后你就能回到日常的生活,然后过了一个周期之后,又需要再重新做一次。一般大村庄做醮都会演粤剧。在香港做粤剧,如果是去到新台,即之前没有演过戏的地方,他们就会做一个开台戏,叫“祭白虎”,因为以前去乡村演戏时,害怕有老虎过来。理论上这些乡村隔若干年都会做醮演戏,不应该是新台,但是他们剧团都会做一个开台戏,因为对于乡民和社区来说,这是一个新的开始。所以这里面大概有这样的宇宙循环的逻辑。

仪式的内在逻辑:宇宙再生

在清醮中,有两批人很重要,一批代表神明跟社区交往的人,即道士;一批代表社区跟神明交往,即缘首。他们基本在要做醮当年的农历年初时,就要通过堪舆师来确定何时应该做什么事情的,称为“吉课”的日程表。缘首是在乡村里最重要的庙的主神面前选出来的。谁可以去卜杯当缘首,每个乡村的规则都不同,有些乡村需要没有结婚的男性才有资格,有些乡村需要结婚并且有子女的才能去卜杯。无论如何,在神明前面选出来才是最重要的,他们会把头名缘首的生辰八字拿去给堪舆师,来定吉课,明确做仪式时有哪些生肖是犯冲的,应该避免参加仪式。在宗教方面,他们会根据吉课来做事,乡村也开始做很多准备,包括场地怎么样,要请哪些人来参加等等。

实际上,做醮花费非常多。大约在1980年代,粉岭围做醮,花了200多万港币。那个时候我在中文大学人类学系当助教,一个月的薪水是3000元,可见这是一笔非常大的钱。他们村1960年代移居欧洲的乡民,也回来参加。

长洲太平清醮

从仪式过程看,在醮开始时,因为要洁净,所以要吃斋,不能杀生。在林村这个地方有一个很特别的封山告示,因为这个地方过去出产木材,做醮时就不能砍伐。接着就是“上表”,上表的意思是寄邀请信给天地水阳的各界神明,请他们来参加这个仪式。在开始之前,有一个“扬幡”的仪式,以确定仪式的神圣空间范围。接着“请神”,请有份村子的所有神明过来。神明有神像,就抬神过来,土地或社神等不能把石头搬过来,就写纸牌请过来。基本上这个地方的所有神明,包括树神和井神都要请过来。请哪里的神过来意味着你有没有份,所以我们可以通过了解神是从哪里请来的,来了解社区范围如何。有神明过来的就是有份,没有神明请过来的就没有份。在开始的时候一般会去“取水”,去这个村子的主要的河里取一缸水抬回来。现在有些村子嫌麻烦,就用水龙头接水。这缸水在整个过程里是被封起来、被施了法力的。在1980年代,醮做完之后,村民会拿水回家放在自家水缸里以示神明保佑,现在已经没有这个了。规模很大的乡村会做戏。临时搭建的戏棚,一般都是在神棚的对面,因为演戏是给神看的。另外有一个做仪式的地方,他们称之为道坛。道坛里的大罗天有很重要的含义,表示这是一个天圆地方28星宿的地方,代表着道士将整个宇宙请到这里来保佑乡民。

第一个晚上非常重要的仪式是“分灯”,从一支蜡烛分为2支,2支分4支。灯和丁同音,寓意人丁兴旺。接着道士会做一个“禁坛”的仪式,正一道士穿正一道袍做“禁坛”的仪式,也有戴红头巾穿红裤的,这大概是闾山派的,他们叫“打武”。我们看仪式,要注意到仪式与表演的关系。我们需要了解仪式中的很多元素,而仪式中有很大一部分是表演的元素,如果想要吸引群众观看,那么表演就很重要。我们现在有卡拉OK、电影等各种娱乐活动,包括电脑、网络等,以前乡村是没有这些的,所以乡村生活非常枯燥,醮是一个提供娱乐的好时机。你会问一个村需要5年10年才做一次醮,那不是需要很久才可以有娱乐?其实我们知道,不同乡村在不同年份做醮,时间是错开的,因此你是可以经常去其他村看这种表演的,所以这是一个提供娱乐的好机会。不仅是打武,有很多不同的仪式环节都包含娱乐的成分。接着是“礼斗”,这是为乡民求长寿的仪式,南斗注生,北斗注死,有份的乡民把斗放在这里,仪式结束后将斗带回家,斗里有长寿灯等象征长寿的物品。

启榜

关于“启榜”,我曾经写过一篇文章,根据榜上的人名来分析榜的意义。在乡村中,有份的人的名字会写在榜上,有一部分人可能已经移民到外国,基本不住在村子里,但你还是宗族的成员,名字都可以写上去。另外的情况,即使你住在这个村子三四代,但是你不是这个村子的成员,你的名字是不能写上去的。但有些杂姓村,他们有别的办法把外来人口加进来,比如把上次醮以前就住在这里的人,在人名榜的最后面加进来。不同乡村有不同的方法,来定义哪些人有份,哪些人没有份。他们将榜文贴出来是非常隆重的,乡民们会仔细检查是否将他们的名字写错、写漏,是否有些原本可能是养子,不应该写在上面。有时我们去乡村看仪式时,乡民在一个地方争论,你会学到很多知识,因为争论意味着背后有一套规矩。为什么看榜是一个很重要的时候,就是因为这个榜体现了谁有份,谁没有份。有没有份在宗教上意味着这个人以及他的家庭是否可以得到神明保佑,在社会上则表示他的社区成员资格和权利,如果你在榜上有名字,就相当于你有权分享村子的权益。在1984年,香港东九龙的一个村子叫衙前围,他们本来已经很久没有做醮,在1984年他们要重新做醮,你们知道为什么他们在那个时候要重新做醮?大家知道,香港岛是1842年割让给英国,接着就是九龙半岛在1860年割让给英国,新界则是在1898年租借给英国。东九龙本来是租借给英国的地方,但是因为香港城市的发展,城市范围向北移。衙前围所在的东九龙原来是乡村,大概1920年以后变成市区的一部分。1986年,他们重新再做醮,大家都知道,1982年英国跟中国谈判香港回归,1984年正式签约。而在1976年,英国政府制定了“丁屋政策”的新法律,规定如果是原居民,1898年前已经居住在这里的,就可以拥有丁权,有丁权就可以在当地建房子。由于东九龙已经被划分为城市,这批人不被视为原居民,因此他们没有丁权。1986年我与那些人访谈时,他们表示香港马上要归还中国,因此他们希望拿回原居民的身份,所以要重新做醮。如何证明他们有原居民的身份?他们的名字在榜上写上就证明有份。所以这个榜非常重要。

在启榜之后,晚上举行“迎圣”仪式,城隍和道教的三清在场迎接天地水阳所有大神。城隍是一个地区最重要的神,不过现在有些地方认为不应该是城隍,而应该是玉皇大帝,因为他是道教最重要的神。也有人认为玉皇大帝这样重要的神不会在整个醮的过程中都坐在那里,因此应该是城隍才对。这种解释的权利是没有关系的,因为世界变了,所以他们的解释也可以不同。

祭幽

到了最后一天,举行“走赦书”的仪式,赦书上的人名与榜上的人名相同,所有有份的人的名字都会写上去。现在我们可以很方便地用电脑打印,但以前的道士,他们做一次醮需要写很多字。一个村子可以容纳上万人,有份的人名要写六遍,而且他们的字都写得很漂亮。“走赦书”是让村里一个跑得最快的人在村子里跑一圈,把受保护的人带回来,请求大神赦免他们之前做过的罪孽。接着他们会做善事放生,并且会做两次“祭幽”。祭幽是将死去的人救赎回来再生的仪式。我最初看祭幽时,感觉很奇怪,为什么三五天内要做两次祭幽?道士在两次“祭幽”时穿的衣服也不一样。先是“祭小幽”,也叫“卖杂货”。这是很有趣仪式:有点像是道士之间的相声表演,讲乡民的生活,去市场买东西等等。田仲一成教授认为这可能跟明代乡村祭厉的传统有关。最后一个晚上是“祭大幽”。道士要把鬼魂从地狱带出来,就要“变身”,在戴上五法冠后,高功道士就变成地藏王菩萨,地藏王菩萨才有法力将鬼魂带出。高功用打手印的方法将地狱打破,救出这些鬼魂和祖先,到来分衣施食,让他们带一些钱和食物回去。之后他们会将鬼王烧掉,鬼王的作用是在整个醮过程中监督来到醮场的鬼魂。如果鬼不听话,鬼王就会吃掉他。

祭大幽

烧掉鬼王之后,表示这个地方已经干净了。第二天,他们会进行“酬神”的仪式。对于乡村而言,许愿酬还是非常重要。神明保佑我之后,我需要感谢神明并许愿,约定一个周期结束后,会再次酬谢他们。这与我们过年的习俗一致,在香港农历年底我们都会去还神,感谢神的保佑;农历新年开始时,我们会去庙里许愿。这是许愿酬还的过程,醮也是如此。“酬神”之后就是“行符”,他们会去到每一家,把脏东西放到船上,并带到村子的边界焚烧,与现在送王船的意义相同。但很重要的一个问题是,如何知道村子的边界在哪里?我们不能把脏东西丢到隔壁村,因此需要找一个中立的地方把脏东西烧掉。船只放置在那边烧掉,你就知道村子的边界在哪里。因为行符是一定要去到每一个有份的家把脏东西带走,他们在路上会说,这家要进去,那家不用进去,所以从这里我们也可以很清楚知道村子哪一家有份,哪家没有份。之后就是“送神”仪式,他们会把神送回去。完后就是“散斋”环节,这时候可以吃肉了,香港叫“吃盆菜”。现在盆菜在香港什么时候都可以吃,以前在乡村这是仪式性的食物,只有做重要仪式时才会吃盆菜。

大概就是这样。1980年代正一派道士做醮,基本上都会有上述各个仪式程序。

接下来我们就从看仪式来探讨一下如何阅读田野的问题。在阅读田野的过程中,我们看到了一些一致和不一致的东西,我们怎样去分别。刚才我讲的是1980年代我的对很多醮的一个综合观察。但有些地方可能不一样,哪里不一样?什么时候变?什么时候不变?首先,文字当然很重要。在节日里,我们可以看到很多文字,但文字并不能告诉我们节日的全部。从2000年开始,香港科技大学华南研究中心和华南研究会共同组织了“华南研究花炮会”,每年都会去参加滘西洪圣诞,在西贡最好的一家烧猪店订一头烧猪,然后一起抬着烧猪去进香。我们几个同行主要是香港科技大学华南研究中心的廖迪生教授、张兆和教授,都看过很多香港的节日,认为自己很了解,肯定不会做错,跟村子的关系也非常好,而且我们是“有份子”的。2000年第一次去,我们抬着烧猪进庙的时候,结果被挡住不让进,因为我们做错了一件事。我们以为自己都是很好的人类学家,观察都很仔细,但还是有一件事我们没有做到位,那就是抬进去的时候刀刃不能对着神。我们完全没有注意到刀锋的方向。我想强调的是我们要做到人类学家所说的“边缘本地人”的角色。作为真正的本地人,有很多事情是不需要讲的,没有人会特意跟你说刀锋不能向着神。我们观察的时候,知道有一把刀插进去,但是没有留意到刀刃的方向。因此,参与是重要的,有很多事情本地人是不用讲你就明白,不用解释,就知道怎么做。

大埔林村的例子也很有意思。林村有一棵许愿树,农历新年很多人都会去那边抛宝牒许愿。罗美娜和华德英(Barbara Ward)在1982年出版的书Chinese Festival in Hong Kong里面讲到,许愿树本来是水上人才去做的。林村是本地人跟客家人的村子,原本他们不做这个。但1980年代以后,有两个原因使许愿树变成一个重要的东西,香港人现在都喜欢去那边许愿。一个原因是交通和传媒的发达,大概从1980年开始香港铁路电气化,去新界的交通变得比较方便。另一个原因也很重要,前面提到的衙前围的例子,因为香港需要归还给中国,香港人就想要寻找一些属于香港本土的东西。这些东西有几种,一个就是许愿树,另一个是盆菜,他们认为这是香港本土的东西。有很多被认为属于香港本土的东西,其实都是在1980年代“找寻”出来的。所以把什么东西找出来作为全香港的传统,是一个很有意思的过程。

Chinese Festivals in Hong Kong

Barbara E. Ward, Joan Law

MCCM Creations, 2005

另外,节日中有很多文字与非文字的内容,我们应该如何去理解呢?在文字方面,每个村子尤其是大村庄在做醮时都会出版特刊,印出来的。但是也有一些文字内容,例如我们看到的榜,仪式结束后就会烧掉,没有保存。因此,文字有一些是保存下来的,事后还可以看到,有一些是如果当时不记录下来就没有的。除了文字,非文字的东西也很重要,比如前面说到船放在什么地方烧,这可以让我们了解村子的边界在哪里。再比如,鬼王面对的方向,不会在文字记录里出现,但这个方向以前对乡民非常重要,为什么?鬼王的作用是他朝向的地方是脏的地方,需要把它弄干净,所以鬼王一般不会面对自己的村子,尤其是烧鬼王时,往往会面对以前跟这个村子敌对的地方。因此,我们去看节日和听人家争论,你会学到很多东西。在烧鬼王的时候,你跑进去听乡民争论,说鬼王应该面对哪边、不能面对哪边,我们就会知道他们面对的和不面对的这些村子以前跟他们的关系是怎样的。这些都不是文字记载的东西。

接下来我想用几个例子快速地谈一谈我们如何理解田野的问题。

第一个例子是长州太平清醮。我们可以通过这个例子来理解文化空间争夺的问题。长州太平清醮每年农历四月都做,很早就有外国人关注到,他们叫它“包山节”(Bun Festival),可见包是很重要的东西。长洲岛在清代《新安县志》的记载是一个墟市,这个墟就在两个天后庙之间的地方,有很多庙,今天没有时间仔细谈。太平清醮就是以北帝庙为中心的一个社区节日,大家可以去香港非物质文化遗产办事处官网下载马木池老师在前年出版的讲长州太平清醮一本书《殖民管治下的传统节庆:长洲太平清醮的流变》,历史和田野都做得非常好。我强烈推荐大家读,尽管他对我有很多批评。

长洲平安包师傅为平安包盖“平安”字

“抢包山”是长洲太平清醮一个很重要的活动。1978年香港政府禁止抢包山,因为抢包山与秘密社会有点关系,受到三个秘密社会团体的控制,秘密社会成员抢了包就拿去高价卖给乡民。以前在抢包山时,这些秘密社会也经常发生打架斗殴,1978年抢包山的过程中,一个包山倒塌,因此政府以这个事故为由明令禁止抢包山,从此一直都没有再抢包山,虽然醮还是每年都做。1996年,长洲的李丽珊在亚特兰大奥运会获得帆板金牌,是香港历史上第一个获得奥运金牌的人,引起了很多人重新关注长洲。2001年,香港有个卡通电影《麦兜故事》很受欢迎,其中讲了麦兜学习抢包山的故事,让很多香港人重新想起了抢包山这个传统。这些跟后来官方恢复抢包山也许有一定关系,但这时已经被禁了二十多年了。香港回归后,2003年港府重新确定公共节假日的时候,定了佛诞为公共假期。为了吸引更多游客,长洲就把佛诞的日期定为正醮的日期。2003年之前,醮的举办是不定期的,大概在每年四月初一到初十,具体哪一天要在北帝面前选定。于是在2003年之后,不定期的醮就变成了定期的节日。原来是海陆丰人跟潮州人负责筹办,2004年,变成由全岛共同的太平清醮值理会来筹办。2005年以后,香港政府开始采用体育竞技方式,报名参加并规定人数,以竞技比赛的方式来抢包山。目前我们看到的都是这种方式。2006年他们将新的竞技方式带到伦敦,在伦敦市长节时公开表演。原来这个包的确是可以吃的包,因为他们认为存在卫生问题,2007年就开始改用塑胶包。2009年开始申遗,2011年成为第三批国家级非物质文化遗产。2010年开始女性也可以参加抢包山,同时由于卫生问题,不允许在包上盖“平安”印。抢包山发生的这一系列变化引起了大家的兴趣,媒体报道非常多,不仅是香港媒体,内地和不少国外媒体也有报道。2006年《南华早报》的报道,强调抢包山与社区文化传统息息相关,是加强社区认同的重要手段。

抢包山

在此我们其实可以看到两种不同的包。竞技方式的抢包山是由香港政府做的,与岛上居民无关,岛上居住的人也拿不到那些包。所以,如果抢包很重要的话,那政府搞的抢包山就不是这个地方文化的传统,或者说一个地方的文化传统当它从一个岛的活动变成整个香港的节日时,它就被政府抢过去了。问题是,本来包才是最重要的。虽然1978年禁止抢包山,但实际上仍然有包,只不过是在节日做完之后分派出去。对乡民而言,抢不抢并不重要,包才是最重要的,因为这个包是能够带来平安的东西。那么,这个节日的拥有权到底属于谁?我们可以看到当宏观政治环境改变后,包的象征是属于长洲岛的人还是整个香港的人,就成了问题。另外,从公共空间来看,从包的角度,如果这个包代表那个社区或者群体,它就属于长洲,如果它代表香港,那它就属于香港,公共空间就发生了改变。

2007年我写过一篇小文章登在报纸上,文章谈到我小时候看的节日,然而改变之后发生了什么变化。我们观察抢包山,可以看到抢包山重新恢复的时候,需要去想一想,这是传统的复原,还是我们用传统的名义把它重新包装出来的。现在,包与抢包山是同时存在的,每年四月去长洲看太平清醮时,你既可以看到包,也可以看到抢包山。这是两个传统,而且两个传统是在不同的群体中创造出来的。我想这种转变与全球化、一体化大背景中地域的改变和地方文化的重新定位有关。

长洲太平清醮“抢包山”

还有一个例子,也反映了公共空间改变的问题。香港石澳是一个著名的海滩,这个地方在2006年做十年一次的太平清醮。我们知道做醮时需要吃斋,而这个地方是一个很有名的烧烤场所,烧烤一定是会烤肉的。当年有一所学校带了一群学生去石澳海滩烧烤,隔壁正在做醮,于是乡民与学生发生争吵,老师认为去烧烤是政府批准的,为什么不能烧烤?老师就报警说乡民不让他们烧烤,闹得很大。那时有几个报纸都报道了这件事。最后乡民很无奈,因为烧烤是政府允许的,他们无权干涉,政府的回应是,对烧烤的食物不做限制,但同时希望老师学生尊重传统文化,不能把肉带到做醮的地界范围内。由此可见,文化遗产的空间发生改变,空间权力也会相应改变,这个空间权力的争夺,其实也是一个谁有份谁没份的问题,以及传统的公共空间的边界在现代社会中如何被重新界定的问题。

2006年香港石澳太平清醮戏台

第二个例子是仪式中的公鸡,涉及到传统的创造和再造问题。我们知道做醮的人名榜非常重要,因此当人名榜张贴出来后,道士就要用鸡冠血给它做洁净。道教认为公鸡的鸡冠具有神圣力量,可以洁净这些人名。从我开始看醮,一直都是这样做的。但2003年非典爆发后,因为病毒被认为与飞禽有关,所以道士不再使用公鸡来做洁净,许多乡村在仪式上也不使用活的家禽。于是正一派的道士学习全真派经生的做法,使用朱砂来代替鸡血。所以看起来一个古老的传统就这样被改变了。我们以为,使用鸡冠血来洁净是一个长久的一直以来就如此的传统,只是到2003年才因卫生问题而被迫中断。究竟这是不是一个自古以来的传统呢?我们偶然看到一个醮簿,是香港一个老村子做醮的记录,记载了在同治九年做醮时,道士要求用鸡来洁净,此后他们才使用鸡,这意味着在1872年之前,他们其实并不使用鸡。我们并不清楚这个村子在1872年前是请什么道士来做的,但我们从这个记录可以明确知道1872年以前并不用鸡,因此这个用公鸡来洁净的所谓传统是在1872年后才有的,直到2003年不再采用。因此,对于这样一个传统,如果我们没有看到这个文本,就无法了解它是如何产生、如何改变的。这也提醒我们在阅读田野时必须注意到类似的问题。

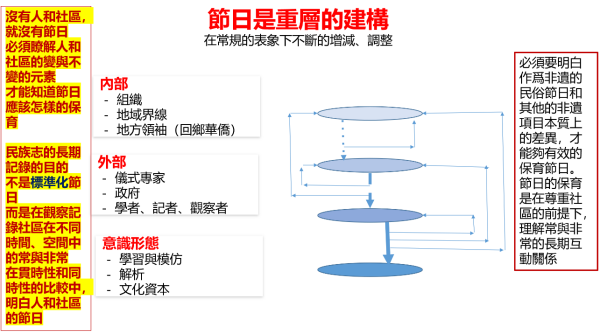

最后一个例子,我们来看一下女性在醮里的角色。我们先看一个短片。你们听到一个人在喊什么吗?他在边敲锣边喊“女士回避!”。这是2006年上水做60年一次的醮时的一个场景,鬼王在扫除脏东西(照煞)。在此我要声明我非常尊重女性,只是在传统意义上女性被认为是肮脏的,因此在神圣节日中女性都要回避。他们非常强调女人的经血是脏的东西,在神圣仪式上女性不应该在这里,所以在鬼王照煞时要让女性走开。不过,起码我看醮看了几十年,全真经生就是女性,女性在做醮时会打麻将、制作食物以及拜神等很多活动。在一些村子,女性也慢慢进入管理层,从醮的委员会中我们可以看到参与醮的女性越来越多。更重要的是,女性其实是代表家庭去烧香,求长寿的拜斗,主要也是女性去做的。去看那个榜的也多是女性,烧衣也主要是女性去做。女性是代表家庭参与,做醮没有女性参与是不可能的,在此我们可以看到一个分工,女性代表家庭,男性代表社区。但是在21世纪以后,有两个原因令社区很强调要恢复传统。一个是华侨回来。华琛(James Watson)提过这个问题,就是出去的人再回家乡,他们是带来了现代化还是加强了传统?我们注意到这批人再回来时,因为他们在外面生活很久,回来希望找回自己认为的传统,所以他们很强调要恢复传统。而恢复传统就需要牺牲女性,因为他们觉得传统的神圣仪式,女性不应该在里面。第二个是非遗运动,它强调保存传统。那么传统到底是什么?我们知道节日作为非遗来保护,跟保存其他文化是不一样的。因为节日是动态的,你要明白传统是变动的,传统不可能一成不变,人在变,社区也在变,整个大环境都在变。节日作为非遗,我们不应该追求它“原来”是什么样,因为没有那个“原来”,只有明白它如何变化才能理解它,才是最重要的。

醮是常规性节日,在这个节日中也有一些是非常的东西。问题在于,不同的人可能看到不同的东西。不同的人,包括乡民、仪式专家和观察的人,观察的人可以是学界人士或者有兴趣的人,他们对醮有不同的理解和解释,因此我们需要关注不同视野下同样的仪式是怎样被记录、被解释的。在节日这样的文化里,人与社区都是流动的,边界也是流动的。大的国家政治团体不断与民众去争夺传统,加上全球话语的背景,以及现在很多网络媒体,比如抖音等等,这些都影响到了谁来解释节日是什么。某个节日是什么,到底是谁说了算?在这种情况下,乡民有没有话语权?乡民讲述他们的故事,是我们告诉他们的?还是他们从父祖辈听来的?有时我们是真的搞不太清楚的。

重层建构的节日

到此我想可以简单地回答一下黄老师给我的功课了。我认为我们看节日仪式,一方面要了解过去和现在是什么样的关系,从非遗如何尝试恢复传统这个角度,就是萧凤霞(Helen Siu)教授曾提到的问题,节日文化究竟是revival还是recycle?另外一方面,我们要看到文字跟非文字的东西是什么样的关系,尤其是把非文字的东西文字化的过程,如何去理解节日中的文字是如何在两者的互动中被追加上去的?我不知道在契约文书里有没有手写追加的情况,有一个例子是某个村子请道士做“打八门”,是目连救母的一个仪式,2005年时在文本里加注了一句从此不再做的文字,如果我们没有看到这些追加的文字,就不知道仪式是怎样被改变的。

再一个方面,就是很多东西是没有文字记载的,节日仪式可以如何帮助我们去了解过去,以及这个过去究竟是什么时候的过去。我们去看节日时需要关注口述历史的问题,要知道资料提供人的知识是从哪里来的。我们还需要了解传统的定义和竞争的方式,通过节日仪式来了解社会结构。因此追踪研究很重要,我们今天的民族志文本会成为将来的历史,同样的节日在不同时间的追踪记录是非常重要的。

不同观察者的记录是在创造各种民族志文本,要知道你在田野看到的文本其实也是这样被创造出来的。所以除了口述历史有一个知识来源的问题,你在田野里看到的文本也同样有这样的问题。有一个很有趣的事,一位台湾的历史学者,在他过世母亲的墓碑上,写着“男:××;孙:××,××”,他是我的同学,那时他已经结婚,我知道他没有子女,而且他的弟弟还没结婚。看到这个墓碑,我开玩笑问他是不是有私生子,他告诉我,做墓碑的人说,去世的人要有子有孙才好,因此就虚构了两个孙子写在了墓碑上。

作为观察者,你可能也有意无意地介入了那些田野中的文本的创造活动。廖迪生教授长期在白泥村做研究,村里有一座庙,神婆很灵,很多人捐钱,因此要做一个碑。廖教授当时在美国读博士,神婆认为他很有学问,就请他来写碑记。他觉得自己中文水平不太好,于是写好初稿后回学校找著名历史学家许倬云教授帮他修改,碑文由许教授修改后他非常高兴,看上去是一个非常有文化的碑文,于是拿到国内去刻。刻碑的人一看,认为碑文不应该这样写,于是就把碑文改了。刻碑非常贵,刻好了也不能重新做。所以你现在去那座庙看到的碑,既不是廖教授写的,也不是许教授改的,而是刻碑的人重写的。所以我们做历史必须了解这个地方被研究的过程,因此追踪研究是非常重要的。而追踪研究就是一个阅读田野的过程。

好,今天就先讲到这里,谢谢大家!

(本文為民間歷史文獻研究中心「歷史人類學專題」課程講座的講座稿,由劉堃睿整理,黃向春老師校對。)