本文刊于《开放时代》2024年第6期

图:《新民丛报》创刊号封面

(图片来源:澎湃新闻网)

内容提要:在梁启超对中国立宪道路的思考中,“国民程度”“人民程度”等是重要的主题。法学界现有的关于梁启超立宪思想的研究,有一种重要观点:国民程度论来自中国自身的传统,不符合西方现代法律思想。然而,如果引入“内外互动”的视角,将近代中国的立宪进程放到国际体系中考察,就会发现,梁启超的国民程度论是采取维也纳体系下西方列强的文明等级论以及“内外野蛮人”视角审视自我的产物,而不能简单归因于中国的传统思维方式。“国民程度”话语在东西方的广泛流行有其现实土壤,而不能说是儒家传统观念带来的主观偏见。

关键词:立宪 国民程度 政治能力 维也纳体系 文明等级论

一、引言

如果说“对一个国家的宪法和政治制度进行有目的的设计,以达成某些预期的政治目标”,解决“政治统一体如何结成、社会合作如何展开以及社会合作的利益如何分配”等问题是一种“宪法工程”(constitutional engineering),那么近代中国无疑是宪法工程思维极为活跃的时代,无数仁人志士试图通过立宪推动中国旧邦新造。而梁启超就是其中一位风云人物,他不仅留下大量关于立宪与宪法的著作,还深度参与清末民初的立宪活动,以至于有学者认为,梁启超不仅是一位法学家,而且“首先是一位宪法学家”。在梁启超对中国立宪道路的思考中,“国民程度”“人民程度”“国民资格”“国民性”“政治能力”“自治能力”等是重要的主题。梁启超一度认为,中国人的国民程度/人民程度不足,不具备驾驭立宪制的能力,需要先经过开明专制,训练人民养成“立宪资格”,然后才能立宪。

法学界现有的关于梁启超立宪思想的研究有一种重要观点:国民程度/人民程度等来自中国自身的传统,不符合西方现代法律思想。有学者认为,梁启超的宪法思想深受中国儒家贤人政治的宪法传统的影响,在政体问题上主张实行君主立宪,而不能实行民主共和。因为中国国民缺乏自治能力,如果勉强实行民主共和政体,就如同拔苗助长,不但无益,反而会制造混乱,促使帝国主义瓜分中国。赖骏楠系统梳理了清末梁启超宪法思想中的人民程度论,认为梁启超的人民程度论和国民程度论在本质上属于传统中国的思想世界,体现了儒家传统中高度精英主义的思维方式,不属于现代思想的范围。具体而言,国民程度论来自宋明理学的一元论世界观,具有修身-齐家-治国-平天下的连续性四阶梯结构,倾向于认为国家的性质是由个人的性质决定的。简言之,对国民性、国民程度、国民资格、政治能力、自治能力等的关注,源自中国自身的儒学或理学等传统惯性,是一种前现代的思维方式,与基督教思想或自由主义思想等“西方政治思想传统”无关。

然而,将梁启超的国民程度论简单归因于中国传统思想显然是片面的。历史学者邹小站指出,国民程度论实际上受到传统贤人政治论和西方精英主义的影响。一方面,由于西方平民主义的影响以及救亡图存的现实需要,包括梁启超在内的立宪派思考如何动员大众参与救亡与国家建设,认为需要给予他们参政权;另一方面,受传统贤人政治论以及西方近代的精英民主论的影响,立宪派对赋予一般大众尤其是“下等社会”以参政权忧心忡忡,唯恐出现“暴民政治”,因此提出国民程度论以“把握向大众开放政权的适当节奏”。由此,立宪实际上是一个在扩大政治参与的同时,通过宪法设计使新社会群体的政治参与制度化,从而控制政治参与扩大的节奏,保持政治秩序稳定的过程。在梁启超生活的时代,这是中国以及西方列强在其本土和殖民地都必须面对的共同问题。在这个意义上,国民程度论与精英主义在东西方的广泛流行有其现实土壤,而不能说是中国传统思想带来的偏见。

在法学界,章永乐采取内外互动的视角,考察国际体系的演变对近代中国宪制变革的影响。他指出,康有为、梁启超等近代中国精英思考中国立宪道路的国际体系语境是欧洲列强主导的维也纳体系。在这个体系中,列强奉行文明等级论,内部的下层民众和外部的非欧洲民族都被视为文明程度不足、缺乏理性自治能力的“野蛮人”,因而被排斥或限制政治参与。梁启超并不知道后世历史学家对这个国际体系的命名,但这丝毫不妨碍维也纳体系及其奉行的文明等级论成为梁启超思考中国立宪道路的基本情境。本文参考但不限于范忠信选编的梁启超法学论文总目,考察戊戌变法失败东渡日本以后到第一次世界大战爆发之前,梁启超对中国立宪道路的思考。本文试图展示,梁启超对中国立宪道路的思考,深受维也纳体系下西方盛行的文明等级世界观以及政治/自治能力学说的影响。在此基础上,本文试图证明,既然西方现代思想同样关注国民程度,现有研究认为国民程度论是专属于中国的前现代思维,不符合现代西方法律思想的观点,预设了一种中国传统-西方现代的二元对立,自然也是站不住脚的。

二、立宪与国民程度

梁启超一生关于立宪的思考,大致可以分为三个阶段。早年,梁启超深受老师康有为的影响,主要在公羊学“三世说”的框架内把握世界以及中国在其中的位置。在他的知识结构中,西学还比较零星和边缘。1898年戊戌变法的议程也不包含近代意义上的“立宪”。

戊戌变法失败,东渡日本以后,梁启超经由日本的中介接触到大量西方学说,“思想为之一变”,知识结构和表达词汇都开始全面越出“三世说”框架。在这个阶段,梁启超对中国立宪道路进行最为集中系统的思考,这也是他受到西方文明等级世界观影响最深的时期。从此时到一战之前,由于列强在中国形成了相当牢固的大国协调,中国的精英们很难看到改变国际体系的希望,于是中国的法律议程基本上被一种适应型意识主导,论者大多主张适应而非变革西方列强主导的国际体系,按照列强的“文明”标准进行自我改造。一战之前,康有为和梁启超强调“二十世纪”的时代精神是激烈的“万国竞争”,主张宪制的建设要依靠“中等社会”,并限制“文明程度不足”的普通民众的政治参与,在精神上高度契合19世纪西方的文明等级论。

1899年,梁启超

(图片来源:新浪网)

然而,一战的巨大冲击,促使梁启超反思西方的文明等级世界观及其影响下的宪法理念。在一战中,梁启超目睹一系列自称“文明国家”(civilized nation)的列强自相残杀,高唱“文明”的结果却是上千万生命灰飞烟灭,时势的剧变导致19世纪玫瑰色的“文明”神话迅速褪色。于是,梁启超以及受他影响的张君劢、林长民等开始积极阐发和宣传“二十世纪之宪法”观念,并回溯性地反思和批判“十九世纪之宪法”观念的缺陷,凸显新宪法对这些缺陷的回应。

本文重点关注第二阶段,即从戊戌变法失败东渡日本到一战爆发之前梁启超的立宪思想。在梁启超的思想中,人与宪法、法律等制度之间呈现复杂的双向互动关系。一方面,梁启超花费了大量篇幅论证人的智识、能力和素质如何决定制度设计的空间以及制度运行状况的好坏,因此,要改良制度,就必须首先提高人的智识、能力和素质;另一方面,他也承认制度会反过来塑造人的品质,因此可以通过一定的制度设计去提升人的能力和素质。在不同时期,出于不同的政治需要,梁启超会侧重某一方面,但他思维中人与制度之间的双向互动关系大致是一贯的。

关于清末梁启超立宪思想中的国民程度/人民程度问题,赖骏楠贡献了最为系统的研究。他指出,人与政治之间的关系是贯穿梁启超各阶段立宪思想的一条核心线索,据此将晚清时期梁启超关于国民程度/人民程度的思考划分成三个阶段:第一阶段是1899年戊戌变法失败东渡日本到1903年游历北美之前,他痛陈中国国民性的各种弱点,致力于培养符合共和立宪要求的“新民”;第二阶段是1903年北美之行到1907年成立政闻社,他主张目前中国绝不能效仿美国和法国而共和,也无法实行英式君主立宪,只能踵武立宪前的明治日本与普鲁士实行开明专制,训练人民“养成共和国民之资格”,以为“立宪之预备”;第三阶段是1907年成立政闻社到1911年辛亥革命爆发,他依然认为中国人的国民程度/人民程度距离立宪制需要的智识和能力水平有较大差距,只是他的侧重点变成通过制度设计过滤和约束不成熟的国民,同时培养国民的政治能力。

辛亥革命爆发以后,梁启超关于国民程度的论述与前述第三阶段保持了显著的连续性,他的基本判断仍然是“中国国民程度不足”,但更强调通过制度建设、政治参与、普及教育等手段提高国民程度。在梁启超看来,相比君主制和贵族制,共和制是一种“多数政治”:“其在共和立宪国,则多数之人民及其代表,其政本也,名曰多数政治”,而“多数政治,其善恶为比较的固定性,然或固定而畸于善,或固定而畸于恶,则恒视其国民程度以为鹄”。据此,在给新生的民国提出的一揽子政策建议书——《中国立国大方针》中,梁启超认为,“共和之根柢,实在国民”,但“吾国民程度幼稚……在政治上、在生计上,其种种设施,类多不能自举,而必有待于国家之督率”,因此应当实行“保育政策”,以“牖进国民程度”。此时梁启超虽然积极参与共和宪法的起草,但他仍然认为中国的发展阶段接近立宪之前的明治日本:“大抵我国民程度,与日本维新时代相距非远,日本惟善用保育政策以有今日,而自今以往,犹著著向此方针以进行,则我之择术可以思矣。”1913年4月,梁启超回顾了民国成立一年以来的三种“国民恶德”,加固了他的中国国民程度不足、政治能力薄弱的判断。正因为如此,此时的梁启超虽然不公开提倡开明专制且积极参与立宪,但仍然认为“今后之中国,非参用开明专制之意,不足以奏整齐严肃之治”,建议袁世凯“举开明专制之实”。

梁启超对人的能力和素质的关注,固然源于他作为“中国最后一代的士大夫阶级”的阶级立场与儒家思想的影响,但同样是他主动适应和内化西方文明论与维也纳体系下“内外野蛮人”视角的产物。在这个阶段,梁启超接受了社会达尔文主义和民族帝国主义思想,对帝国主义主导的国际体系基本采取认可和顺应的态度,主张模仿19世纪中期以降的列强进行自我改造。那么,走出国门,放眼看世界的梁启超看见的究竟是怎样一番景象呢?

三、维也纳体系与“内外野蛮人”

梁启超看见的是不断衰变但仍然维持运作的维也纳体系。欧洲王朝国家的世袭统治者们打败拿破仑以后,为了防止再次发生类似法国大革命的共和革命,于1814年—1815年在维也纳召开会议,重新划分欧洲版图,奠定了新的国际体系,即维也纳体系。引入维也纳体系,可以为我们理解梁启超的立宪思想提供一个至关重要的参照系。

维也纳体系肇端于欧洲封建王朝对下层民众革命的镇压和防范,其创建者竭力维护世袭君主制,敌视人民主权与共和观念。在意识形态上,维也纳体系奉行“正统主义”(legitimism),即正统性或统治的资格专属18世纪以及更早时代的世袭王朝。为此,主导维也纳体系的英法普奥俄五大列强试图通过主动的协调,干预和镇压欧洲各国的共和革命,并小心翼翼地避免相互之间爆发战争进而触发革命。

在这个体系中,本国的下层民众处于被鄙视、压抑和防范的地位。在欧洲内部,出于对大众政治参与的恐惧,农民、工人与女性等被上层阶级视为缺乏理性自治能力、不文明(uncivilized)的“内部野蛮人”(internal barbarians),他们的政治法律权利往往遭到剥夺或限制。在上层阶级那里,下层民众经常被比作“小孩”和“野蛮人”,他们是“非理性”的,是“激情和情绪的奴隶”,“目光短浅”,“容易被收买和操纵”,不具备参与政治的能力和素质。而大众中自发形成的政治领袖,在上层阶级疑惧的眼光中,则被描绘成“居心不良”的“煽动家”(demagogue)。不加节制的大众民主,意味着“乌合之众”与“煽动家”的结合,只会结出“暴民统治”(mob rule)的恶果。于是,通过财产、教育程度、年龄、性别等方式限制选举权,以排除或限制下层民众的政治参与,成为那个时代欧美世界通行的做法。

广大非欧洲民族则构成维也纳体系的“外部野蛮人”(foreign barbarians)。维也纳体系下的和平仅限于欧洲本土,在广大非欧洲地区,欧洲列强毫无顾忌地使用暴力进行殖民征服。欧洲列强根据一系列文明标准(standard of civilisation),将世界诸民族划分成文明(civilized)、半文明(half-civilized)、野蛮(savage)若干等级,一个国家的文明程度,决定了它在国际法上的地位。文明国家构成“国际大家庭”(family of nations),彼此承认完整的主权,相互之间享有平等的权利,承担平等的义务,主要包括欧洲国家以及欧洲移民在海外建立的白人基督教国家。然而,对半文明国家,可以与之签订不平等条约,在其领土上取得租界并行使治外法权,中国、日本、土耳其都被划入这一行列。至于野蛮民族,例如美洲、非洲、太平洋群岛的原住民,由于他们不具备成熟的政治组织形态,因此不是国际法的适格主体,文明国家可以为了他们的福利,径直征服、统治并教化(civilize)他们。换言之,在维也纳体系下,外部野蛮人和内部野蛮人都是因文明程度不足而被压抑和限制的群体。

尽管梁启超“流质易变”,但在他不同时期的著作中,都能找到大量关于维也纳体系的内容。笔者有理由认为,梁启超对维也纳体系的基本原理具有十分清晰的认知,维也纳体系是他思考中国立宪道路的基本情境与参照系。

在1902年的《新罗马传奇》中,梁启超认为理解19世纪历史的关键是维也纳会议:“著十九世纪史者,皆托始于维也纳会议,盖此会议实为百年来最大关键也。上接法国革命及拿破仑时代,为其反动力,下开各国立宪统一事业,为其原动力。”在这部戏剧中,梁启超描述了奥地利首相梅特涅(Klemens Wenzel von Metternich)与意大利建国“三杰”玛志尼(Giuseppe Mazzini)、加里波的(Giuseppe Maria Garibaldi)、加富尔(Camillo Benso Conte di Cavour)以及烧炭党、“少年意大利”等的冲突,生动展现了封建专制势力与要求自由民权宪法的民权势力的拉锯与此消彼长——梅特涅极力“要将一切政体,恢复到……一千七百八十九年以前的情状”,压制“自由宪法”,并通过大国秘密外交随意宰制弱小民族的命运,但在民党的不懈斗争下,最终在1848年革命浪潮中亡命英国。

在1910年发表的《中国外交方针私议》中,梁启超运用维也纳体系大国协调的原理分析中国作为弱国在国际体系中的处境和生存策略。他认为,在当今的国际体系中,“弱国者,徒以为列强竞争之客体”,弱国要想生存,只能寄希望于“列强之间,而竞争未有所决耳”,一旦列强之间的殖民争夺战争分出胜负或经过协商达成一致,“弱国之位置必一变”。因此,对弱国来说,上策当然是发愤图强“自跻于竞争主体之林”;如果做不到,那么次优的策略则是“当期竞争之继续,而毋使其休息”,即维持列强之间的竞争状态,避免列强协调一致。因此,中国的外交方针,“(第一)当保列国连鸡不并栖之势,毋使得协以谋我;(第二)当持五雀六燕之均衡,毋使争我之两造,有一焉独能得志”。

1914年年底,一战爆发伊始,梁启超在《欧洲战役史论》中敏锐地指出,维也纳体系下的欧洲列强小心翼翼地避免在欧洲本土兵戎相见,却在欧洲的边缘地带和广大非欧洲地区肆意发动战争:“自一八七一年普法战役告终后,欧洲列强相互间无战事者,四十余年于兹矣”,其间的历次战争“或则纯在欧洲以外,或欧洲诸国出其余威以征略所谓野蛮国者,否亦欧洲边陬蛮触小阋而已”。而这正好凸显了一战的重大意义:它是欧洲本土经历了“百年和平”后爆发的第一场大规模战争,标志着维也纳体系的彻底瓦解。

当一战后期胜负逐渐明朗时,出于对维也纳体系下列强召开会议达成大国协调宰制弱小民族命运这一惯例的敏感,梁启超一反战争初期相信德国必胜的态度,极力推动对德绝交、宣战。他分析说,欧战结束,“各国将来之运命,强半决之平和会议席上,而中立之弱国,苟无所援系,其危险将不可思议。盖交战国之损失,既不能取偿于其敌,行且以中立弱国为其交换之牺牲,则弱者其何能御,若中国者必为战后世界问题之焦点”。参加和会,正是中国“齿列于世界国际团体中”的大好机会。如果中国不能列席战后和会,就只能任人宰割:“我列席焉,所保全者能几,诚未敢知,不获列席而有人焉为我代表,多数国家为处分者,而我为被处分者,其时四顾无援,噬脐何及”。显然,维也纳体系及其“内外野蛮人”的视角与文明论深刻影响了梁启超。也正是因为熟悉维也纳体系,一战后的梁启超才会在《欧游心影录》中处处参照维也纳会议,观察巴黎和会。

梁启超:《欧游心影录》,北京:商务印书馆2014年版

流亡日本的梁启超有机会先于国内接触到大量资料,在传播文明论方面扮演了重要的知识生产者与议程设置者的角色。在明治时期的日本,文明论早已成为脱离了个别理论家名字的“匿名真理”,是尽人皆知的“普遍性法则和常识”。梁启超在日本耳濡目染,西方文明论逐渐代替中国传统的华夷观念,成为他观察世界和思考中国的基本视角。透过文明论的镜头,梁启超看到的不是一个均质的世界,而是一个存在文明等差的世界。

四、“与地球文明国同归于立宪”

19世纪,由于资本主义经济的发展、启蒙思想的传播以及此起彼伏的共和革命的震荡,绝对君主制日益难以维系。欧洲的封建君主们意识到,制定成文宪法,在君主制中引入一些立宪的元素,有助于维护统治,从而或主动或被动地颁布了宪法。在此背景下,立宪潮流席卷了欧洲大陆——1809年瑞典宪法、1814年挪威宪法、1815年荷兰宪法、1831年比利时宪法、1848年瑞士宪法、1849年丹麦宪法、1861年意大利宪法、1867年奥地利宪法、1871年德国宪法相继颁布,法国也在1804年、1814年、1815年、1830年、1848年、1852年和1875年制定过多部宪法。

随着越来越多欧洲国家制定成文宪法,立宪在欧洲的“文明”话语中占据了日益重要的地位。面对欧洲大陆的立宪浪潮,英国学者也不得不创造“不成文宪法”(unwritten constitution)概念来解释本国没有成文宪法却号称立宪国家的矛盾现象。越来越多西方列强拥有成文宪法的事实,对半殖民地国家产生了强烈的示范效应。在西方列强的强势冲击下,非西方国家很容易对本国传统的典章制度丧失信心,转而将眼光投向列强的制度,期待通过模仿列强制定成文宪法,克服本国积贫积弱的局面,在国际体系中获得更有尊严的地位。在这种背景下,一些非西方国家也开始制定宪法,典型例子是1876年土耳其宪法和1889年日本宪法的颁布。并且,以日本颁布明治宪法为起点,从1889年至1914年一战爆发的几十年间,全球进入一个立宪的高潮时期,拉丁美洲国家和巴尔干半岛国家,以及波斯等都颁布了宪法,而这些国家的立宪思想家与行动者也都纷纷诉诸“文明”话语,为本国的立宪事业提供正当性论证。在这个意义上,立宪实际上是一项“文明”的事业。而梁启超对中国立宪道路的思考与实践,就是这股“因立宪而文明”的潮流中的一朵浪花。

欧洲的立宪浪潮,使梁启超形成了立宪代替专制是时代公理的判断:“抑今日之世界,实专制、立宪两政体新陈嬗代之时也。按之公理,凡两种反比例之事物相嬗代,必有争,争则旧者必败,而新者必胜。故地球各国必一切同归于立宪而后已,此理势所必至也。”他呼吁清王朝顺应立宪的文明趋势,“中国究竟必与地球文明国同归于立宪,无可疑也”,“今也内有爱民如子、励精图治之圣君,外有文明先导、可师可法之友国,于以定百世可知之成宪,立万年不拔之远猷,其在斯时乎!”

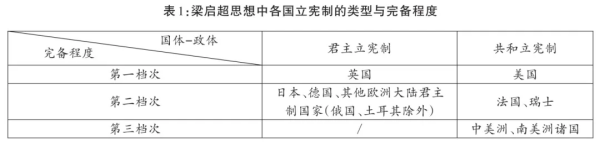

在诸多“文明先导、可师可法之友国”中,中国应该效仿谁呢?梁启超将列强立宪与富强关联起来,认为立宪是“西人富强所由来”,并建构出立宪潮流下的两个谱系,顺应立宪而安宁富强,抑或抗拒立宪而动荡衰亡:“故百年以来,地球各国之转变凡有四别:其一,君主顺时势而立宪法者,则其君安荣,其国宁息,如普、奥、日本等国是也。其二,君主不肯立宪,民迫而自立,遂变为民主立宪者,如法国及南美洲诸国是也。其三,民思立宪,君主不许,而民间又无力革命,乃日以谋刺君相为事者,如俄罗斯是也。其四,则君民皆不知立宪之美,举国昏蒙,百政废弛,遂为他族夷而灭之者,如印度、安南诸国是也。四者之中,孰吉孰凶,何去何从,不待智者而决矣!”

这段话具有十分丰富的意味。首先,梁启超没有提及英国和美国。纵观他各个时期的论述,英国和美国一直被视为在18世纪甚至更早完成立宪的优等生,自然不用像后进生一样直到19世纪至20世纪还在苦恼立宪问题。在原理上,梁启超认为英式虚君制、议会内阁制以及两党制是最优秀的制度,但英国宪制“全由习惯积渐而成”,具有深厚的历史基础,对后进的中国来说过于“超纲”。美国的共和立宪固然成功,但梁启超受到维也纳体系主流观念的影响,认为共和是例外,努力对美国共和的经验进行特殊化处理,论证美式共和也不适合中国。其次,他树立了“君主顺时势而立宪法”的三个成功典范,即普鲁士、奥匈帝国与日本。尽管梁启超承认英美宪制的优秀,但在实践层面,他参考最多的是明治时期的日本和普鲁士-德国。在他看来,日德与中国处于大致相同的“立宪时刻”,更有参考意义。最后,法国、俄国、印度等分别是君主“不肯”“不许”“不知”立宪的反面教材,要么引发了惨烈的共和革命,要么导致政局动荡、国势衰微。以上论述可以说奠定了梁启超立宪思想的基本思路,尽管在不同时期有不同程度的调整。

在1915年8月的名作《异哉所谓国体问题者》中,梁启超用“只问政体,不问国体”概括自己过去十几年来的立宪主张:“立宪与非立宪,则政体之名词也。共和与非共和,则国体之名词也”,“吾侪立宪党之政论家只问政体,不问国体”,“常在现行国体罄础之上,而谋政体政象之改进,此即政治家唯一之天职也”,“无论何种国体,皆非所反对,惟在现行国体之下,而思以言论鼓吹他种国体,则无论何时皆反对之”。此时的梁启超在“国体:君主/共和-政体:立宪/专制”的框架里思考中国的立宪问题,主张保持国体稳定,谋求改良政体。这实际上是一种后见之明。不过,有无君主和有无宪法确实很早就是梁启超思考中国立宪道路的两个基本尺度,本文不妨在“国体:君主/共和-政体:立宪/专制”的框架中考察梁启超的立宪思想。

按照上述框架,各国宪制的区别,首先是有无君主,即君主制与共和制之分。一战之前,世界上的主流其实是君主制,共和制反而是一种新生事物:“今世欧洲十余国中,除法兰西、瑞士外,皆有君主”,亚洲的主要大国也基本都是君主制国家,整个世界实行共和制的只有美国、法国、瑞士以及拉美诸国。在梁启超看来,瑞士太小,对中国这样的大国来说缺乏参考价值;拉美诸共和国国力孱弱、政局动荡,在宪法理论中普遍被视为共和失败的反面教材;哪怕是欧陆霸主法国,自1789年大革命推翻君主以来,历经八十年战争、复辟、革命的动荡,一直到1870年第三共和国成立才趋于稳定;由此,广土众民、经济实力世界第一的美国就成了唯一公认的共和典范。换言之,在当时的语境下,共和成功的例子只是少数,失败的例子更多,说明共和制的存活和成长肯定需要某些特殊的条件。

在这种情况下,可供梁启超参考的共和立宪的成功样本本来就不多,他对共和制持谨慎态度是有理由的。梁启超历数世界上的共和国:“吾不知所谓资格者以何为标准,谅南美、中美,一丘之貉,必非所望也。然则其必北美合众国,次亦法兰西。”又说:“世界共和立宪国数十,其性质决非同一,且有绝相反者。中美、南美可勿论,其最有名而可供模范者,宜无若美、法、瑞士三国。”又说:“何以除美国、瑞士外,不闻更有可为模范之共和国也?彼法国及中美、南美诸国,于此等观念,论者宁能谓其无之?而谓其有共和资格,虽论者或强词承认,恐不能言之成理也。”综上,在梁启超眼里,共和国可以分为三个档次:第一档次的美国,是公认的共和模范;第二档次为法国、瑞士,法国只是在有些场合被视为共和模范,有时候则会被视为反面教材,瑞士因为“国小民稀”,其经验不具备普遍意义;第三档次为中美、南美诸国,它们是确定无疑的共和失败的教训。在共和失败是常态,成功反而是例外的情况下,梁启超努力对美国共和进行特殊化处理,限缩其适用范围,意在表明美国共和的成功依赖于很多特殊条件,像中国这样不具备条件的国家不能揠苗助长,否则会弄巧成拙。

在上述框架中,根据有无宪法,各国又可分为立宪国与专制国。在梁启超那里,立宪是一种权力受到宪法规范和约束的状态,专制则是权力不受约束的状态。在《立宪法议》中,梁启超说:“世界之政有二种:一曰有宪法之政,亦名立宪之政。二曰无宪法之政,亦名专制之政。……立宪政体,亦名为有限权之政体。专制政体,亦名为无限权之政体。有限权云者,君有君之权,权有限;官有官之权,权有限;民有民之权,权有限。”照此逻辑,立宪才是评判政体优劣的共通尺度,君主或共和都可以通过立宪建立优良的政体。

在立宪政体中,多变的梁启超对英国政体的推崇却始终如一,英国与美国共同构成第一档次的立宪国。在他各个阶段的文字中,但凡提到英国宪制,基本都是推崇备至。从流亡日本伊始,到宣统年间积极参与国会请愿运动,再到晚年退出政坛以后,梁启超一直坚持英国是立宪“母国”“祖国”“始祖”,英国的宪制最完备、高于各国的判断。在1899年4月发表的《各国宪法异同论》中,梁启超说:“宪政(立宪君主国政体之省称)之始祖者,英国是也。英人于七百年前,已由专制之政体,渐变为立宪之政体。虽其后屡生变故,殆将转为专制,又殆将转而为共和。然波澜起伏,几历年载,卒能无恙,以至今日,非徒能不失旧物而已,又能使立宪政体,益加进步,成完全无缺之宪政焉。”在1911年1月发表的《朱谕与立宪政体》与《国会与义务》中,梁启超反复宣称:“英国者,立宪政体之祖国也”。哪怕到了退出政坛以后的1922年,晚年梁启超仍然表示:“英国人者,以最善运用宪政闻于今世者也”,“举天下有成文宪法之国民,未闻有一焉能如英人之善于为政者”。

其他欧洲国家和日本宪制的完备程度均比英国低一个档次:“其余欧洲大陆之各国,亦于近古以来,次第将变专制而为立宪,不幸为君主及贵族所压制,其收效不能比英国。……盖各国宪政之成就,不过数十年耳。若英国之宪政则不然,自近古以来,非如各国之有大骚动,故能次第进步,继长增高。又各国之宪政,多由学问议论而成,英国之宪政,则由实际上而进。故常视他国为优焉,英人常目他国之宪法为纸上之宪法,盖笑其力量之薄弱也。宪政之国在欧洲则除俄罗斯、土耳其之外,其余各国皆是也。在亚洲则日本是也。”而“日本行宪法十数年,而自治体段犹远不及英国”,且“日本民智尚狭,民德未醇,故其民间所立之政党,殊未完备,不能与藩阀老辈代兴,此其所以下于英国一等也”。在梁启超心目中,英国与美国、日本与普鲁士-德国分别属于同一档次的立宪国:“以吾度之,今日中国即欲建设一与日本、普鲁士同程度之立宪政治,已非二十年不能为功;若欲建设一与英国、美国同程度之立宪政治,则其所需期限更倍蓗,亦可推见矣。”根据以上论述,可以归纳出表1。

五、宪制与政治能力

那么,各国宪制存在优劣之分的原因是什么呢?梁启超的回答是,因为不同民族的政治/自治能力有强弱之别。他将英美宪制的成功归因于盎格鲁-撒克逊人种杰出的政治能力:“由于盎格鲁撒逊人种,其于政治上盖有特别之天才,无论何种制度,皆能神而明之,以完其用,故于大西洋东岸建设一有责任政党内阁之大君主国,同时于其西岸建设一无责任不党内阁之大共和国,而皆声光烂然,为世所宗,若他国人则岂易致焉。”还反复说“世界中最富于自治力之民族,未有盎格鲁撒逊人若者也”,“盎格鲁撒逊人种,最富于自治之力”。相比之下,其他民族不具备盎格鲁-撒克逊人种那样的政治/自治能力,也就很难达到英美宪制的成熟度。

将各国宪制的成败归因于民族或种族的能力,无疑带有很强的种族主义色彩,但在论证能力的成因时,梁启超采取了历史主义与制度主义的路径。

梁启超:《新民说》,北京:商务印书馆2016年版

一方面,梁启超受到当时西方盛行的人种学的影响,强调种族或民族本身的品质对制度的影响,从种族或民族的政治能力角度解释各民族历史上的兴衰成败与制度变迁。在《新民说》中,梁启超将地球上的种族划分为五大类:黑、红、棕、黄以及白色人种。“问其最有势力于今世者谁乎?白色种人是也”,“黑、红、棕之人与白人相遇,如汤沃雪,瞬即消灭,夫人而知矣,今黄人与之遇,又著著失败矣”。这里,我们可以看到文明等级论经典的三级结构。首先,白色人种优于黑、红、棕、黄等非白人种族。其次,黑色人种、红色人种、棕色人种的等级最低,在生存竞争中已经被白色人种消灭。红色人种和棕色人种一般指美洲印第安人与东南亚、南太平洋群岛以及澳大利亚原住民等肤色较深的民族,他们与黑色人种都是欧美各个版本的文明等级论公认文明程度最低的野蛮人。最后,黄色人种处于中间位置,在与白色人种的竞争中节节败退,但尚未灭亡。

白人内部也有优劣之分。“白色民族之重要者三”,拉丁民族、斯拉夫民族以及条顿民族;“条顿民族之重要者二”,日耳曼民族和盎格鲁-撒克逊民族。“其最有势力于今世者谁乎?盎格鲁撒逊人是也”;“五色人相比较,白人最优;以白人相比较,条顿人最优;以条顿人相比较,盎格鲁撒逊人最优。此非吾趋势利之言也,天演界无可逃避之公例实如是也”。

条顿人和盎格鲁-撒克逊人到底有什么优点,使他们胜过其他白种人以及黑、红、棕、黄色种族,以至于成为“全世界动力之主人翁”呢?梁启超的答案是,条顿人政治能力强,而拉丁人、凯尔特人、斯拉夫人在政治能力方面都有缺陷。在梁启超看来,希腊人和斯拉夫人的政治能力使其只能建立地方小团体的自治,却无力建立更大的国家,也无力保护个人权利;迦特民族,即凯尔特人,政治能力更弱,只知道崇拜个人英雄,却不团结,只能建立小军国,不能建立大国家;拉丁人的政治能力远胜于前三者,能建立大帝国、制定完备的民法,却过于压制地方自治和个人权利;条顿人的政治能力最强,很好地结合了本民族个人独立自由的风气与擅长建立大帝国的罗马文化,实现个人与国家之间的平衡,创建了民族国家和代议制。这个叙事实际上来自梁启超引用过的“美人巴支士所著《政治学及比较宪法论》”,即美国政治学家约翰·威廉·伯吉斯(John William Burgess)的名作《政治学与比较宪法学》,经过留日学生的译介而十分流行。

作为条顿人中最杰出的一支,盎格鲁-撒克逊人的政治/自治能力又是“主中之主,强中之强”:“今天下最庞大、最壮活之民族,莫如盎格鲁撒逊人。……世界中最富于自治力之民族,未有盎格鲁撒逊人若者也。”由此,本文归纳出一个公式:在政治能力上,盎格鲁-撒克逊人>日耳曼人>拉丁人>斯拉夫人、凯尔特人>非白人。梁启超表现出强烈的崇尚英美、贬低法国的倾向,拉丁人经常沦为条顿人的背景板与反面教材。他从拉丁人政治能力不足的角度解释拉丁民族制度的动荡不定:“拉丁民族诸国,其人民之性情常华而脆,骄而奢,汰而惰。……故拉丁民族诸国,其政治时而为君主政体,时而为民主政体,时而为贵族政体,时而为神父政体,国中纷纷,革命之惨剧踵相接,其人浮动而不能自治。”

他又从拉丁人政治能力不足的角度解释拉丁民族国势的衰颓:“条顿民族之自治力远过于拉丁民族,故能骤强。不独英、法两国为然也。荷兰与比利时同居奈渣兰半岛,同经三十七年战争之乱,而荷兰人于战后,民生日优,国运日强,比利时则凋落无复旧观。日耳曼与意大利同在南欧,其建国情形亦相类,而德国今为世界第一等强国,意国则薾然不能有所进。皆条顿、拉丁两族得失之林也。不能自治之民,则固不可以享平和,亦不可以言破坏。平和时代,则其民气惰而国以敝;破坏时代,则其民气嚣而国以危。”

法国尚且如此,拉美诸国自然更加等而下之。梁启超认为,中美、南美诸国的共和宪制模仿美国,但运行效果十分糟糕,又对比了加拿大和拉美诸国,认为作为君主国附庸的加拿大宪制完备程度却远超拉美的共和国,原因就在于拉丁人的政治/自治能力不如条顿人,“无可以建设共和政治之资格,而妄希美名”。更奇妙的是,在《新大陆游记节录》中,梁启超站在维也纳体系中欧美统治阶级的立场上,担心美国的拉丁移民越来越多,恐怕要取代条顿人,而拉丁人政治/自治能力低下,构成越来越庞大的“内部野蛮人”群体,将会腐蚀美国的“立国之元气”。而这一观察,事实上源自19世纪晚期大量东南欧与拉丁美洲的移民引起很多所谓“老派美国人”(old stock Americans)要求限制或排斥移民的本土主义运动(nativist movement)。

另一方面,梁启超又不是彻底的种族主义者,在解释各民族政治/政治能力存在差异的原因时,他又比较强调特定制度形态及其实践对人的能力的塑造作用。按照梁启超的叙事,英国宪制之所以如此优良,是因为英国“浴立宪之泽者已数百年”,“全由习惯积渐而成”,经过漫长的历史实践形成了自治的能力和习惯。其一,英国的“不文宪法”源远流长,从1215年《大宪章》算起,至今已经有将近七百年历史了。其二,“国会制度,滥觞英国”,英国国会的历史追溯到贤人会议,绵延上千年,而“各国踵而效之,不过近今百余年间耳”。其三,政党内阁制同样发源于英国,英国内阁制的历史,从枢密院算起,亦历经近五百年,且“完全之政党内阁,全世界中惟一英国而已”。

“大西洋彼岸模仿英国宪法新造之美国”,同样“因于习惯而得共和政体”。首先,英国移民到达北美大陆时,本身就具备了英国宪制塑造的“盎格鲁撒逊人种固有自治之特性”。其次,在殖民地时期,各殖民地都制定了“各省固有之宪法,即移住契约及特许状”,组建了完备的“政治之组织”,经历了数百年的自治实践,奠定了“合众国宪法”的基础。不仅如此,美国还发展出青出于蓝而胜于蓝的“两大政党之习惯”。总而言之,“美国之共和政体,非出现于独立之后,而出现于殖民之时,其植根如此其深,而发源如此其远也”。

法国和拉丁美洲诸国的共和宪制之所以动荡不定,是因为法国“因于革命而得共和政体”。法国在历史上是一个中央集权的君主专制国家,缺乏英美那样悠久的自治与立宪传统:“读法国建国以来之历史,其治国之道,常以中央集权制度相贯彻,全国之运命,悉系于巴黎一城,此自古及今,未或有改者也”,“即继以数次革命,然至今为中央集权制如故也”。“数百年卵翼于专制政体之人民,既乏自治之习惯,又不识团体之公益”。法国人在缺乏历史基础、“自治之力不完”的情况下发动了革命,“国民前此并未尝当于一机关之任”,却突然要担负起“国家最高之目的”的重任,必然四分五裂,发生“激烈之党争”,以至于“演出有史以来空前绝后之惨剧”,最终只能由掌握“独立强大之主权”的政治强人收拾局面,凌驾于议会之上,“于是乎民主专制政体应运生焉”。

相比法国与拉美诸国,梁启超认为,普鲁士-德国与日本意识到自身国民程度不足,所以明智地退而求其次:“夫议院政治之美,其谁不艳羡焉!然如德国如日本,其间非无卓拔之政治家与明达之学者,而不肯主张此最美之政治者,何也?内自审其民,而知时有所未可也。”根据梁启超的分析,普鲁士实行开明专制时间最长:“今世诸名国中,惟普行开明专制最久”,“及腓力特列第一、腓力特列第二,以七十年之力(一七一三年至一七八六年)行开明专制,遂挫强奥,慑英、法,一跃而问德意志帝国之鼎。……迨至一八四九年始发布宪法,未几而帝业成矣。……自一七八六年以后至一八四九年以前,仍可谓之开明专制,盖袭腓力特列之遗策也”。日本在实行了二十年开明专制后才立宪,“日本之行开明专制也,二十余年,其实施宪法以迄今日,又十余年,而至今犹不能不行制限选举”。

梁启超一生“流质易变”,学界多强调梁启超思想的“液态属性”。然而,正如列文森(又译勒文森,Joseph R. Levenson)所说,多变的梁启超也有某些“个人同一性”或“个人一致性”。一战之前,在梁启超思考中国立宪道路的参照系和经验基础,即维也纳体系的格局与列强之间的实力对比基本保持稳定的情况下,他对各国宪制与各民族政治/自治能力优劣的判断也基本保持稳定,由此深刻影响了他对中国立宪道路的设计。按照他的判断,英国和美国都是“积习惯而立宪”,中国不能奢望一蹴而就:“吾固不敢谓我国民之程度,必如中美、南美诸国,顾吾不幸,而遍求我国民程度与北美合众国相同之点而不可得;吾又不幸,而遍求北美合众国宪法发布以前之诸条件于我国中,欲举其一二类似者而不可得也。吾是以不敢谓模仿美国宪制,而遂能举民权之实也”。因此,他将英美宪制悬置成遥远未来的美好理想,眼下最具参考意义的模板只能是明治时期的日本和普鲁士-德国。而德日立宪道路的精髓,是以强势的开明君主领导的行政权为核心进行政治整合,搭配一个辅助性的议会,即他所谓的开明专制。在形式意义上,开明专制意味着有君主而无宪法。梁启超明确表示,他所说的开明专制即立宪前明治日本的体制:“弟所谓开明专制,实则祖述觅克彦氏之说,谓立宪过渡民选议院未成立之时代云尔。日本太政官时代之政体,即弟所谓开明专制”。中华民国建立后,在君主已经被废除并酝酿制定宪法的情况下,虽然名义上是共和立宪制,但他仍然坚持“举开明专制之实”,依据“强势行政权+辅助性议会”的思路起草了《进步党宪法草案》,只是将政治整合的中心从君主变成了总统。

而梁启超的上述观点,实际上来自维也纳体系下西方列强的自我表述。无论是成文宪法、政体类型学,还是政治/自治能力说、人种学,都不可能来自中国的传统典籍。正是在这个意义上,梁启超的国民程度论是采取西方文明论视角审视自我的产物,不能简单归因于中国传统思维方式。在1920年发表的《清代学术概论》中,晚年梁启超回忆道:“其后梁启超居东,渐染欧、日俗论”。行文至此可知,政治能力、国民程度等观念本来就是当时欧美、日本流行的“俗论”,又怎么能说是专属于中国的“前现代精神”呢?

六、结语

意味深长的是,在梁启超淡出历史舞台以后,阅读梁启超作品成长起来的“五四”一代从前辈那里接过西方人对中国的“法律东方主义”(legal orientalism)式描绘,他们批判起“国民劣根性”的劲头,比起前辈有过之而无不及。而且,革命者据以进行宣传动员的“先知先觉/后知后觉/不知不觉”“先进/落后”“先锋队”“提高政治觉悟”“改造”等词汇,也很容易让人联想起文明等级论中文明对野蛮的教化以及政治/自治能力等概念。我们应当如何评价这一奇妙的历史连续性呢?

亨廷顿(Samuel P. Huntington)的名著《变化社会中的政治秩序》提出了两个分析政治变革的关键维度,即“政治参与”(political participation)和“政治制度化”(political institutionalization)。他认为,传统政治与现代政治的分野在于政治参与的水平,政治现代化意味着政治参与的范围扩大,更多的社会群体被动员起来参与到政治过程中,而发达政治与不发达政治的区别则在于政治制度化的程度是否跟得上政治参与扩大的速度。如果一个社会能在动员新社会群体参与政治的同时,建立强大稳定的制度化机制,组织新社会群体有序参与政治,那么这个政治结构就是发达政治。反之,如果政治制度化的程度跟不上政治参与扩大的速度,就会出现每个社会群体都试图干预政治,但谁也无法真正掌控全局的权力碎片化局面,陷入“普力夺”状态(praetorianism)与不发达政治。因此,要想从传统政治平稳过渡到现代政治,关键是使政治制度化的程度跟得上政治参与扩大的速度;发达的现代政治,意味着建立制度化机制,将新社会群体有序纳入政治过程。

从宪法工程的视角来看,立宪实际上是一个在扩大政治参与的同时,通过宪法制度设计使新社会群体的政治参与制度化,从而保持政治秩序稳定的过程。在梁启超生活的时代,这是西方列强在其本土和殖民地以及后进的中国都必须面对的共同问题。在这个意义上,“政治能力”“国民程度”等话语在东西方的广泛流行有其现实土壤,因为它们表达了控制政治参与扩大的速度,避免一步到位授予所有人政治参与的权利造成“参与爆炸”(the explosion of political participation)的客观需要,而不能说是中国传统观念带来的主观偏见。

但借助来自西方列强的话语,不等于服从列强划定的等级秩序。“政治能力”“国民程度”等话语具有两面性,具有当下不能参与政治的排斥(exclusion)功能与未来可能有资格参与政治的吸纳(inclusion)功能,因此既可以为列强统治集团和殖民者所用,也可以服务于殖民地半殖民地民族的政治动员与国家建设。到底强调哪种功能,取决于历史行动者的具体处境。列强统治集团要维系本土政治的稳定与殖民帝国中心-边缘的结构,所以他们讲“政治/自治能力”,主要目的是排斥,即排除或抑制本国中下层民众与海外殖民地人民的政治参与。

相对而言,包括中国在内的广大殖民地半殖民地,没有经历大规模工业化与社会动员,仍然主要是农业社会,大部分民众依旧被地主的经济与超经济强制束缚在土地上,处于政治上未被激活的冷漠状态。面对列强侵略的外部压力,梁启超以及后来的革命者的根本任务是发动民众参与工业化和国家建设,因此,他们讲“政治/自治能力”,最终目的不是压制本国大众的政治参与,而是吸纳,即激活、动员沉默消极的大众参与工业化和国家建设,同时将他们有序纳入政治体系。由于梁启超的人生大部分阶段都在维也纳体系下度过,维也纳体系“内外野蛮人”的视角在他的思想中留下了较为深刻的烙印,加上他的阶级出身,使他始终对动员大众保持谨慎的态度。对梁启超来说,“激活、动员冷漠消极的大众”与“使大众的政治参与制度化”是同一枚硬币的两面,对它们的回答也必须是同步的,必须小心翼翼控制政治参与扩大的速度,防止民众的期待溢出制度供给能力,从而陷入亨廷顿所说的“普力夺政治”或者古德诺(Frank Johnson Goodnow)所说的“最坏的政体”。而后来的“五四”青年一代成长起来时,维也纳体系已经崩溃,他们没有梁启超那样的历史包袱,于是,先前被鄙视和压抑的大众才真正获得了组织起来自我解放的主体性。只有明乎此,我们才能准确理解梁启超与他热爱的中国在那个时代的真实处境以及他给出的解决方案。否则,我们就既误解了梁启超,也误解了中国与西方。

(本文轉自「開放時代」公衆號,注釋從略,引用請參考原文。)