慈善事业古已有之。古代中国早期的慈善活动主要由大家族、宗教组织或国家所主持,以救济和赈灾为主要形式,旨在维持家族声望、宣传宗教信仰以及安定社会和稳定政权。明清以来,以善堂善会为代表的民间慈善机构大规模兴起。它们多由地方上有名望的人士推动,虽然主事者大多既无官位又不属于任何宗教团体,但这些组织在形式上以及慈善活动上都受到政府机构和佛教组织的很大影响。近代中国内忧外患频仍,政府荒政能力不断减弱,社会慈善力量随之有了新的发展。与此同时,赈灾活动突破了传统的地域限制,具有公益性质的慈善事业也逐步发展起来,例如一些传统善堂开始参与创立阅报社、学堂、养贫院等等。慈善事业这些新的趋势和特征受到了学者们的关注,并引发了较为深入的讨论。

清末民初之际,除既有的慈善组织之外,作为商业性娱乐机构的剧场开始出现日益频繁的义演筹款活动,其中尤以上海最为活跃。义演的参与者不仅有地方精英和一般民众,也有社会地位极低的群体。剧场义演的兴起既反映了中国政治环境的变化,同时折射出地方社会和慈善事业的诸多面相。然而,关于这一新兴的社会现象,学界迄今缺乏细致深入的研究。本文对清末民初上海的剧场义演进行全面考察,认为义演活动所形成的“公共社域”(public communal domain)提升了人们的公共意识,促进了新的社会、政治思潮和话语的传播与再生产过程;同时,剧场义演也成为不同社会群体进行“主流性实践”(mainstreamalizing practice)的平台,人们通过参与义演活动,回应和贴近日益成为时代主流的观念和话语,借此获得社会资本和符号资本,在变动的时代环境中维护和提高自身的地位。本文首先考察清末民初上海剧场义演从初现至兴盛的过程,其次论述参与义演的各类社会群体及其参与方式,之后分析义演兴起的原因,并提出“公共社域”概念,探讨剧场义演对这一时期国家—社会关系转型的意义和影响,最后引入“主流性实践”的概念,论析不同社会群体参与义演活动的动机和效果。

一、义演的出现与发展

上海自1843年开埠后,迅速崛起为中国最大的都市之一。随着工商业的发展和人口的增长,公共娱乐业日渐发达,剧场即是一个典型的例子。上海营业性剧场最早出现于19世纪中叶,此后迅速繁盛,至19世纪80年代,已有“梨园之盛,甲于天下”之称。剧场作为商业性的娱乐场所,本不具备慈善功能。然而,19世纪后期上海的剧场中却出现了慈善性质的义演活动。至20世纪初,剧场义演日益频繁,一时蔚然成风。义演目的也由单纯的灾荒赈济逐渐扩展到社会公益事业甚至政治领域。演出内容除传统剧目外,还出现了许多配合义演主旨的新编剧目。

近代上海最早的一次剧场义演可能发生于1877年。当时中国北方诸省遭受严重旱灾,受灾地区遍布山西、河南、陕西、河北、山东各省,饿死人数众多,史称“丁戊奇荒”。为了赈济灾民,自4月28日起,上海英租界内的鹤鸣茶园进行了50天的义演,不仅节省开支,且剧场主要负责人皆不取薪水,“除房租伙食各项开支外,所有余银愿为山东赈款”。此举极可能受到租界外侨义演的影响和启发。根据《申报》1877年2月8日的报道,此前一艘战船沉溺,众多水手遇难。一些英国侨民为此在英租界外国戏园组织义演,所得的经费用来周济受难者家属。另外,也曾有法国侨民在法租界内通过义演的方式筹集钱物,用以赈济法国国内的饥荒。这些义演启发了一些本地的有识之士,在报章上称赞其“出赀者不费大力而集腋成裘,众擎易举,既得多赀,有益正事”,并倡议华人“效其所为,遇事照此办理、势必易于成就”。鹤鸣茶园的义演正是在这一背景下出现的。不久,另一戏园久乐园也举办了一次义演,“折扣一切开销,以其余资赈饥之用”。

上海民新剧社为浙东水灾赈灾义演的戏单

(图片来源:百度网站)

此后二十余年间,上海又出现了数次赈灾义演,或由剧场老板主动发起,或由地方精英或慈善机构商请帮忙,救助的范围遍布全国多个省份。例如1878年,陕西、河南等几个省灾荒严重,有地方精英与各戏园商议筹款赈灾办法。丹桂茶园、大观茶园、天仙茶园为此连续举行了多场义演,其中丹桂演了8场,大观和天仙各4场。据报道,各剧场“邀集名优,排演新戏,所集戏资,除茶点开销之外,余洋尽数送交果育堂(慈善机构)助赈”。1887年底,河南遭受严重水灾,各界纷纷助赈。新丹桂茶园于12月12日下午举行义演,将演出收入捐出赈灾。然而,总体而言,19世纪后期上海剧场的义演活动仍处于初始阶段,次数十分有限,目的几乎全部为赈济灾荒。

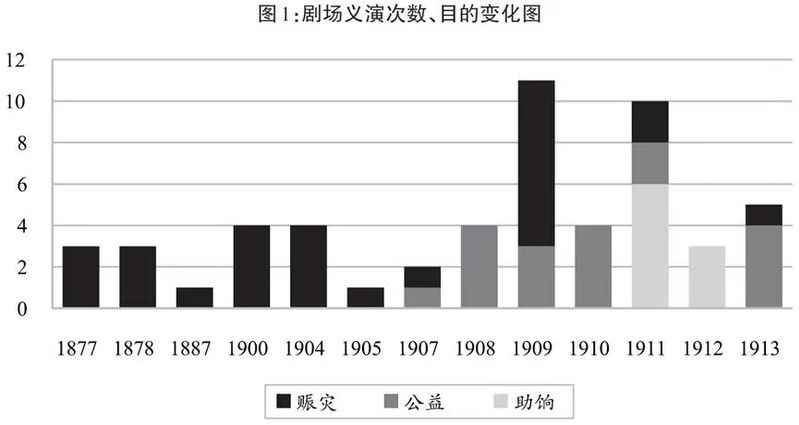

20世纪初,上海剧场的义演活动在许多方面有了重要发展。首先,义演的频率大幅提高。据笔者统计,1900年至1913年间,各剧场共举办了至少48次慈善演出,与19世纪后期的不足10次相比,增长迅速(见图1)。1900年,义和团运动在北方地区达到高潮,战事累及许多平民。有绅商领袖在上海仿照国外红十字会创设了救济会,予以救助。由于救济会经费不足,便邀《寓言报》、《游戏报》以及《同文消闲报》的报馆主人出面,商请上海梨园名角联合义演,希望用演出收入充当救济经费。为此,本地四大剧场先在张园联合试演了一次,效果甚佳,“除看戏出资外,商民妓女乐输甚多”。此后,各戏园依次进行义演,且“秋季照前又轮一周”,著名演员孙菊仙和余玉琴还以个人名义各举办了一场。另外,本地女戏园也积极参与,进行了三次筹款演出。这一年,本地剧场总计为救济会举办了14次义演,筹得5000余元,其规模之大,筹款之巨,皆属空前。可见当时剧场义演已经由偶一为之的义举,逐渐成为一种被普遍接受的慈善方式。与此同时,义演的参与群体也日益多元化。

其次,剧场义演的慈善目的也更趋多样。除筹款赈灾外,为本地社会公益机构募集经费而举办的义演日益增多。辛亥革命时期,各剧场还曾一度为革命军进行筹饷义演。20世纪头10年,在笔者查阅到的30次义演中,有18次为赈济灾荒,12次为新型社会公益机构筹款,如医院、学校、孤儿院等。由于难以得到日益衰落的清政府的有力支持,这些机构十分需要社会力量的资助。1907年6月2日,上海一所医学研究所“借春仙茶园,特烦海上诸名角会串改良时事新戏,看资每位收洋一元,所有余资悉充该所建造房屋经费”。1910年,上海爆发鼠疫,为反对租界当局的强行检疫和防疫措施,华界精英提出由华人自主检疫和救治,不仅在华界内创设了中国公立医院,而且将租界内天津路时疫医院改为中国公立医院分院。由于创始阶段亟需经费,有绅商在三马路文明大舞台演出改良新剧,“以所得看资,除去一应开销外,余皆悉数充作中国公立医院经费”。民国初年,本地剧场还多次为该医院举行筹款演出。除医院外,剧场为学校和孤儿院等机构举行的义演也屡见不鲜。如1908年,一个文学社团在丹桂茶园进行了数次义演,“所得入场券资,充孤子院之用”。1910年4月,两所本地小学堂为扩充校舍,请新舞台举行了筹款演出。同月,一些社会人士也借大舞台演剧筹款助学。

1911年末,辛亥革命席卷上海,本地剧场举行了多场助饷演出,义演首次与政治活动发生了直接联系。据笔者统计,1911年至1913年间的18次义演中,赈灾占17%,为公益事业筹款占38%,助饷则占到45%。1911年12月5日,北伐联合会在上海成立,由于经费短缺,“拟请各戏园名伶演剧筹款,拨充北伐之用”,并邀请著名女伶表演,“俾观者尤众,集资更多”。该月下旬,本地主要剧场陆续举行了助饷义演,其中多数是由革命者商请剧场举行的,但偶尔也有由剧场主动发起的。然而,1913年后,随着革命浪潮的消退,直接为政治活动而进行的义演急遽减少,赈灾和资助公益机构再次成为剧场义演的主要目的。

值得注意的是,20世纪初期,剧场义演的内容也出现了明显的变化。除传统剧目外,演出者还结合义演的目的,编演了许多新戏。世纪之初,面对日益深重的民族危机,中国知识分子开始了“开民智”的探索,试图通过报纸、演讲等媒介启蒙大众,进而推动政治改良和社会进步。其中,戏曲因其通俗易懂、受众广泛而尤其受到重视。知识精英大力鼓吹戏曲改良的重要性,上海商业剧场以及一些业余演员则将其付诸实践,编演了很多具有现实社会政治意义的新戏。这一潮流在义演中亦有体现,例如1908年5月,丹桂茶园为中国自新医院举行筹款义演,排演了一部名为《中国人生小囡》的“医事新剧”。《新闻报》的一篇报道称,该剧“描摹时下产婆之误人,以见西医之法之善,诚足为改良社会之一助”。1909年甘肃遭遇严重旱灾,6月27日,新舞台在义演中推出新戏《甘民泪》,描摹甘肃灾民的惨状,“观众为之感动,当场掷洋捐助者,铿然震耳,约达20余元,可谓见义勇为”。在1911年12月27日为北伐先锋队筹款的演出中,新舞台演出新剧《不如平》,该剧“采用复仇主义,慷慨悲歌”。这些新戏大多专为义演而编排,且剧场鲜有再演者,反映出此类极具现实针对性的新戏在戏剧艺术上往往乏善可陈。

二、义演的参与群体

明清时期,社会慈善事业兴起,主要由地方精英主持和主导,表现为上层社会对底层群体的经济施舍和物质救济。相比之下,剧场义演这一慈善形式的参与群体更为多元,既有新兴精英人士的卷入,也有普通民众甚至社会地位很低的群体的参与。他们的协作和互动,共同推进了义演活动的兴盛。关于清末民初上海剧场义演参与者的身份,虽然缺乏具体的统计数字,但从相关报道中不难看出,有几类群体较为活跃和突出,下文将依次论述他们在义演中的角色和作用。

伶界是义演最基本的参与群体,主要包括剧场老板、演员和职员。上海最早的义演即由鹤鸣茶园和久乐园两家剧场主动发起;尽管此后剧场多应社会人士之请举行义演,且业余人士参与演出日渐增多,但伶界的积极参与和配合仍然是不可或缺的。由于多数伶界人士收入微薄,剧场一般将义演收入除去开销(包括演职员报酬)后用于慈善事业,但有时剧场老板也会主动承担开销,将演出收入全数捐出,以示热心公益。如1909年7月3日,春桂茶园为赈济甘肃荒灾举行义演,“所有看资悉充甘赈,一切开销由该园贴”。除了义演筹款外,伶界人士偶尔也直接捐款。1887年12月12日,河南水灾严重,“天仙园伶人戴天林悯灾黎之荡析离居、无衣无食,特邀集同伴子弟各解腰缠,慨充豫赈”。但由于多数伶人收入微薄,此类直接捐助慈善的例子十分少见。

值得一提的是,除男伶外,女伶和一些习晓戏曲的名妓有时也参与义演,而且由于其身份特殊,往往更能吸引观众,颇具号召力。女伶自清初遭禁,19世纪后半期在一些通商大埠如天津、上海等地再度出现,且颇受欢迎。但女伶社会地位极低,不得与男伶同台演出,因此出现了专门的女戏园。1900年,各女戏园为救济会进行的筹款演出可能是女伶第一次参与义演,取得了良好的效果。此后,女性对义演活动的参与日益增多。例如1908年6月20日,翁梅倩、林黛玉等上海名妓在丹凤茶园登台,票价洋银一元,演出收入全部资助自新医院。

与同时期的其他慈善活动一样,地方精英在剧场义演中也扮演着重要角色。和伶人和妓女相比,精英人士的社会地位不可同日而语。因此,在义演初兴阶段,他们极少直接与伶人同台演出,而主要是利用其社会影响力开展提倡和组织工作。1877年,中国北方多省遭受特大灾荒,即有精英人士在《申报》上提议本地剧场仿效西方的义演,筹款赈济北方荒灾。这极可能促成了近代上海第一次剧场义演的出现。次年,一些地方精英与三家主要剧场协商,联合为北方荒灾筹资,这也许是19世纪后期规模最大的一次义演。20世纪初,戏曲改良思潮在一定程度上改变了人们对演剧和伶人的观念,精英人士业余学戏、演戏之风日盛,并出现了上海最早的京剧票房组织。有的地方精英遂开始粉墨登场,直接参与慈善演出。如1908年,某文学社的成员“演习戏曲,训练纯熟”,在丹桂茶园为某孤儿院举行了筹款义演。

民国初年南洋公学学生上演话剧《鸣不平》

(图片来源:上海交通大学校史网)

此外,学生也是义演的重要参与群体之一。20世纪初,新式学堂渐兴,受西方文化的影响,学生们经常举行业余演剧活动,其中一些演出即为慈善性质。随着剧场义演成风,有的学校和学生团体开始利用这一方式进行筹款。如1909年6月12日,“寰球中国学生会为筹款起见,特请新舞台伶人演唱新戏,剧名《二十世纪新茶花》”。学生们一般请求伶界帮忙,但有时自己也直接参与演出。除了为教育事业筹款外,学生们有时也利用义演这一形式参与社会和政治生活。1912年,南京临时政府由于财源缺乏向国外银行借款,却遭到无理要求和政治要挟。因此黄兴等人提倡国民捐输,号召人民踊跃捐款,支持政府解决财政困难。是年6月9日,学生劝捐团在新桂戏园演剧,募集国民捐,既请新桂的名角演出拿手剧目,又邀票友串演助兴,同时学生们也演出了新剧《幼不学》。

除组织者和演出者外,观众无疑也是剧场义演不可或缺的参与群体。尽管时人记述中关于义演观众的描述很少,但我们仍可以从中获得一个概括的了解。首先,与剧场的日常演出相比,义演的票价一般更为高昂。剧场日常演出的票价从几十文到一元左右不等,平均约为四五角。20世纪初,本地剧场的优等座位有时甚至仅售一二角。然而,剧场义演的票价通常在一元左右,有时高达两元。例如1907年6月2日,春仙茶园为医学研究所义演筹款,票价均为一元。1908年5月,丹桂茶园为自新医院筹集经费,义演票价亦为一元。这说明前来观看义演的观众并非仅为了看戏,同时还具有明确的慈善目的。其次,在剧场外一些场合举行的义演一般又较剧场内的票价高。如1907年7月,沪北商团在南京路小菜场楼上演剧筹款,票价为两元。1907年1月,上海义赈会邀集本地名妓20人,借公共租界工部局市政厅进行义演,筹款赈济江北水灾,头等票价高达三元,二等一元半,最低票价也需半元。因此,剧场义演可能比其他场合举行的义演拥有更广的观众。第三,与一般形式的慈善活动相比,剧场义演的捐助者来自更广泛的社会阶层。明清以来的慈善事业虽然吸收了许多社会力量,但仍主要依靠精英阶层的捐输。相形之下,剧场义演的参与群体更为多元,作为捐助者的观众也包含了更多的社会层级。1909年6月《新闻报》的一篇文章描述了一位中产妇人积极为甘肃旱灾捐款之事。她虽然衣着朴实,坐二等座,却“在散戏的时候,走到戏台口,在身边摸了半天,摸出一张五块钱钞票,掷在台上”;当在场的人认为这已是她异常的慷慨之举了,“谁知她走到大门口又重新走回戏台边,把耳上一副小金环子除下来,也助了甘肃赈捐”。虽然这则报道明显旨在鼓励人们捐输赈灾,其描述很可能有夸张的成分,但也反映出当时剧场义演的观众群体已包括了一般的中产百姓。

三、慈善表演与“公共社域”

从19世纪后期的零星之举到20世纪的蔚然成风,从单一的赈灾募捐到为各类社会机构乃至政治活动筹款,上海的剧场义演经历了深刻的演变和发展。推动这一过程的因素是多方面的,其中西方文化的影响毋庸置疑,但根本的原因则是中国政治—社会环境的剧变。同时,作为一种重要的公共生活,剧场义演也反过来影响了地方社会和政治的变革。

如前所述,上海最早的剧场义演极可能是直接受到外侨的启发而举行的。但这一慈善方式的出现也有一定的本地基础。晚清上海各剧场皆雇有一批负责招徕和接待顾客的职员,俗称“案目”。每届年底,案目们可以向戏园老板包场一次,“或一人独包一夜,或数人合包一夜”,邀请平时自己相熟的主顾前来观剧。顾客们“于戏资之外,必另给赏洋若干”,以酬谢案目平日之殷勤服务。演出收入除去开销外,悉归包场的案目,是他们一笔颇为可观的收入。这种类似职工福利的举动,称“打野鸡”(亦称“拉桌”、“拉局”),“他处戏园或有或无,而以上海为首屈一指”。在本地剧场最早的义演出现前夕,《申报》即有文章提议采用类似方法,筹款赈济北方灾民:“盖谓戏馆肯帮数人之用度,岂有不肯帮赈大众之饥饿乎?”在内外因素的综合作用下,剧场义演于19世纪后期在上海应运而生。但在此后很长一段时间内,义演并未普及,而只是零星的慈善之举。

直到20世纪初,剧场义演才逐渐盛行,且慈善目的日益多样。这些变化与此一时期中国国家—社会关系的转型密切相关。一方面,晚清时期频繁的内忧外患导致国家力量急遽衰退,政府的荒政能力不断减弱,慈善事业因此更加依赖社会自身的资源和组织。同时,一些新型的慈善方式日益兴起,剧场义演便是其中之一。另一方面,随着社会经济的发展,以及20世纪初清末新政的实施,各类新型的社会公共机构(如学校、医院)大量出现。由于无法得到国家财政的有力资助,这些机构迫切需要社会慈善力量的经济支持。既有的慈善组织如善堂善会或宗教团体,一般集中于某一类或几类慈善活动,其参与群体也相对较窄。相比之下,剧场义演的慈善目的十分灵活多样,既可为赈灾筹款,也可为社会机构乃至政治运动募集经费。同时,义演的参与群体较为多元,且寓慈善于娱乐,更易为捐助者所接受。此外,义演比其他的慈善方式筹款更为迅速,有时一次演出可以筹得千余元甚至更多,因此更受筹款者的青睐。

另一个推动剧场义演普及的重要因素,是世纪之交中国民族主义思潮的兴起。上海剧场早期义演虽然受到西方的影响,但其思想基础大致上仍是传统的道德观念,当时的舆论也多以“天良其在,为善最乐”、“人皆向善”等惯用语汇评论人们组织和参与义演之举。20世纪初,随着民族危机的加深和民族主义思潮的发展,义演不再仅仅被视为人们行善和互助的行为,而被赋予了更丰富的社会及政治意义。在这一时期的相关记述中,义演活动经常与“亡国”、“同胞”、“爱国”等民族主义的核心词汇联系起来。如1901年,一位观众观看义演后在日记中写道:“支那国尚不至遂亡,以好善人尚多。如去年蓟北遭惨劫,秦中又大荒,东南富民所输,殆各数十万,以救其同种,至仁也。”类似论述在大众媒体中更为常见。如1907年1月一篇文章认为伶人义演助赈,象征着“吾国之民心未死也”。另一篇讨论妓女义演助赈的文章言道:“妓女而亦关爱我同胞乎?而亦为我同胞尽偌大之义务乎?”民族主义对义演的影响有时直接体现在演出内容中。如1911年4月16日,新舞台为全国商团联合会举行筹款义演,表演了新戏《国民爱国》。该剧演绎某王国由衰落而复兴的过程,旨在鼓动观众爱国情绪。演出开幕前,组织者发表演说,大意谓:“今日诸君购券莅场,如此热心,切请观剧,国民大家爱国。”可见,除传统的行善、互助观念外,民族主义已成为剧场义演活动的另一重要思想基础。辛亥革命时期,剧场助饷义演的广告中则不仅包含鲜明的民族主义因素,还加入了更激烈的革命话语。如1911年12月26日至29日,本地四大剧场轮流为北伐军举行助饷演出,其广告称:“同胞苦北虏之淫威二百六十余年于兹矣……迩来北伐联军总部成立,以联络各省北伐军,誓平鞑虏为本旨,伶等不禁以手加额……惟是事关全局,需款甚钜。伶等自维,既不能匕首炸弹掷向民贼,复不能长枪大战效命疆场,同属黄□,谁无丹心?用特各竭绵力,聊尽义务……开演著名拿手好戏,出全副精神,唤国魂兮归来。其所入资,概助军饷。”至此,剧场义演已直接卷入国家政治剧变的进程。

民国时期吉林市的新庆大戏院

(图片来源:美篇网站)

剧场义演的兴起,在提供戏曲娱乐的同时,也为人们开辟了一个参与社会和政治生活的新渠道。有学者将“公共领域”的发展视为中国慈善活动和组织的特征之一,认为由明清时代开始出现以地方绅商为骨干的慈善组织不仅集合了地方的力量解决社会问题,而且凝聚为民间的自主力量。但笔者认为,近代上海的剧场义演是否可以被视为一种哈贝马斯式的“公共领域”(public sphere),是非常值得商榷的。哈贝马斯提出,在18世纪至19世纪初的西欧,出现了一种由私人集合而成、介于私人领域与国家权力之间的“资产阶级公共领域”。在这一领域内,公众运用理性对公共政治、社会问题展开批判性讨论,并以此对抗公共权力机关。哈氏认为这一时期伦敦的咖啡馆、巴黎的沙龙、德国的宴会等都是这种讨论的重要空间,因此皆可视为公共领域。虽然这些场所在公众组成、交往方式以及讨论的氛围和主题等方面差异很大,但在机制上却拥有一些共同点。首先,它们允许一种超越社会阶层背景的公开讨论;其次,这些讨论基本围绕一些公众普遍关注的话题,且假定长期以来未被质疑的领域皆可能存在问题;最后,尽管在场的讨论者人数有限,但这种讨论在原则上是开放性的,任何人都有权参与其中。20世纪90年代初,中国学界曾对帝制晚期及近代中国是否出现过公共领域问题进行了热烈讨论。其中,有学者将明清时期城市中的善会、善堂视为公共领域的一部分,然而多数学者认为不宜将哈贝马斯基于西方历史经验提出的这一概念直接套用于中国历史情境。梁其姿在其研究明清社会慈善组织的著作中也指出,善会、善堂很难被视为公共领域,因为尽管这些组织在儒生的主导下有较广的公共参与,但国家的协助与监督不可或缺,而且这类组织在意识形态上始终是保守的,未对既存社会秩序及政权提出任何挑战和反抗,在本质上是一种稳定社会、巩固政权的地方组织。

20世纪初上海的剧场义演是中国历史上一种全新的慈善方式。与传统的社会慈善事业相比,它在很多方面都显示出重要的差异和特征。首先,剧场义演几乎完全是由社会自发组织和进行的,虽然政治力量偶尔也利用这一方式进行筹款,但义演活动基本未受国家权力的干预和控制。当然,这与当时中国的整体政治环境以及上海特殊的半殖民行政结构都有关系。清廷的衰落和民初混乱的政局使得社会力量的活动空间大大拓展,而上海多数戏园因开设于外国租界内而更少受到官方的干涉。同时,与善会、善堂相比,剧场义演虽然也有精英人士的参与,但对他们的依赖程度已大为减弱,因为义演活动的参与群体相对更为多元。在意识形态方面,剧场义演突破和挑战了许多传统观念,这在演出的各种新戏以及辛亥革命期间为北伐联军筹款等方面皆有体现。虽然在多数情况下,义演活动并未对当时的政体构成明显的对抗,但也不像明清的善会、善堂那样具有巩固政权的作用。尽管如此,我们依然不能将剧场义演视为一个公共领域。其主要原因在于,虽然义演活动经常涉及一些公众关心的社会和政治问题,但参与者却始终无法以平等的身份对这些问题进行理性、公开的讨论。这不仅是因为演剧这一形式本身不便于讨论的进行,更是由于不同的主体并不具备同等参与讨论的能力与权力。因此,人们参与义演活动时常常怀揣着不同的动机。他们大多并不以加入关于社会和政治问题的讨论为目的,而是希望通过参与义演活动向主流观念和话语靠拢,借此为自己的利益服务。

但是,剧场义演的社会和政治影响却不容忽视。与其在义演活动中觅求公共领域的影子,不如具体分析其在清末民初历史语境中的作用和意义。为此,笔者提出“公共社域”这一概念,用以阐释剧场义演对国家—社会关系转型的深刻影响。义演几乎皆为公共的社会或政治事务而举行,极少受到国家权力的干涉,同时却具有十分广泛的社会参与性,因而促进了一种新的公共性在近代中国的出现。首先,剧场义演为医院、学校等进行的筹款演出在经济上支持了这些新型社会公共机构的发展,进而推进了地方社会的现代化。其次,不管是为了赈灾募捐还是为公共机构或政治运动筹款,义演活动对组织者、演员和观众而言,都是一种对公共事务的参与。剧场义演因此培育和提升了人们对公共社会和政治问题的关注和参与意识,对20世纪上海风起云涌的大众政治运动具有重要意义。义演中演出的一些具有社会启蒙和政治动员性质的新戏,更强化了这一趋势。此外,如前所述,民族主义的兴起推动了剧场义演的风行,而义演反过来也有助于民族主义的建构和散布。赈灾义演从出现伊始,便超越了地域的限制。当上海的观众为其他地区的灾民解囊时,他们之间不仅产生了经济和物质方面的关系,同时建立了某种精神上、情感上的联系,而这有利于人们对民族国家共同体的想象。义演中推出的爱国主义题材的新戏,更易激发观众们的民族情感和国家认同。据1911年4月17日《新闻报》报道,此前新舞台义演中上演新剧《国民爱国》,当演到国家危亡时,“观者皆为之流泪”,而演到固强之策时,“一时投资捐助会费掷于台上者,钞票、银洋、金戒纷如雨下”,记者因此感叹:“可见吾国民爱国之心,油然而生,自强之机,其兆于此乎?”因此,剧场义演开辟了一个“公共社域”,无论是在社会生活还是思想观念领域,都对清末民初国家—社会关系的转型具有重要意义和深远影响。

四、表演慈善与“主流性实践”

“公共社域”的概念虽有助于我们在宏观层面理解清末民初上海剧场义演兴起的时代背景和社会影响,却难以更深入地反映不同社会群体参与义演的动机和互动关系。19世纪后期至20世纪初,中国既面临日益严重的民族危机,也经历着深刻的社会—政治转型。许多新的思潮和话语随之兴起,并日渐成为时代的主旋律,如民族主义、社会改良、公益、革命等。如前所述,上海剧场义演的兴起,既是这一历史语境的产物,也促进了新的价值观和话语的传播和再生产过程。而不同社会群体参与义演活动,并非单纯地出于行善之心或爱国之情,往往也期望利用通过这一新的公共生活形式,向当时日益成为主流的思潮和话语靠拢,借此获得社会资本和符号资本,以求在变动的社会与政治环境中维护和提高自身的社会地位。笔者将出于后一种动机的参与行为称为“主流性实践”。在参与慈善表演的同时,人们也往往“表演”着慈善。

剧场方面,老板和演员皆可借义演获得社会声誉,间接促进日常营业。剧场为商业性娱乐机构,每日营业皆有一定开销,几乎全靠日常演出收入赚取利润,维持经营。对于剧场经营者来说,举行义演即意味着放弃利润。然而,本地剧场不仅踊跃举办义演活动,有时剧场老板甚至自负开销,将演出收入全数用于慈善事业。其主要原因在于承办义演一般都会受到舆论的高度肯定和褒奖,为剧场老板赢得热心公益的美名,这或许有助于提高剧场日常演出的上座率。因此,在义演初现之时,即有人认为“戏园借此招揽生意,以看客之钱资其博取美名,不惟无损于园主,且有益焉”。1900年本地四大剧场轮番为救济会举行筹款演出,救济会事后各赠“为善最乐”匾一块。在这种情境下,如果其中某戏园未参与义演,无疑会对其形象和名誉产生负面影响,进而可能损及日常营业。同时,随着义演日渐风行,许多由精英领导的慈善组织和社会机构纷纷商请剧场帮忙,举行筹款义演。这也有利于剧场老板开拓和强化交际网络,积累社会资本,并为剧场赢得更多精英阶层的主顾。与此类似,在当时关于义演的报道中,参与其中的名伶经常被标举出来,加以热情褒奖,这无疑有助于他们提升知名度和社会地位。早在1877年,《申报》上一篇文章即指出,伶人如能义演赈灾,“实属大可有益于世”,而社会“又何至目优伶为贱业哉”!20世纪初,知识分子在发起戏曲改良运动之时,也积极呼吁提高伶界的整体地位。他们批判以“演戏为贱业,不许与常人平等”的传统观念,提倡尊重艺人,甚至认为“优伶者,实普天下之大教师也”。在此背景下,我们有理由推测一些名伶试图通过参与义演这样的公益活动来改变自身形象,同时抬高自己的身价。辛亥革命时期,几乎所有的本地剧场都为革命军举行了筹饷演出,这或许出于一定的政治考量。通过表示对“革命”的同情和赞助,剧场方面希望获得新政权的支持,保障日常营业的顺利进行。

和伶人一样,妓女在传统社会地位极为低下,而义演也为她们提供了一种改变社会形象和地位的重要途径。妓女参加义演的举动一般都会得到舆论的积极肯定,而且由于她们的特殊身份,往往比一般演员更具号召力,筹得更多的经费,名妓尤其如此。晚清上海名妓林黛玉,在小报上多被刻画成放荡、淫乱的形象。但当她参与义演时,舆论却是另一种态度。如1911年4月29日至30日,林与另一名妓雪印轩在群仙茶园(女子戏园)演剧筹款,演出收入全部赈济江苏和安徽灾民,“并印入场券数千张,林雪二人特自备资斧,雇车分往各行号劝销戏票”。《新闻报》对此评论道:“热心善举如两妓者,可以风世矣。”1907年1月19日,华洋义赈会邀请一些本地名妓举行筹款义演,《申报》上一篇评论对此颇为赞许,并将他们与西方“恃一艺以自活”的歌妓相类比,在人格上区别于“借卖淫以敛钱”的色妓,主张不能“以其业贱而卑之”。凡此种种,皆反映出一些名妓参与义演确实有利于改变他们卑贱的社会地位。同时,在上海这样的近代商业城市中,由于人口流动量很大,妓女们不再像旧时那样仅依靠有限的熟客维持生意,而需要通过大众媒体向更广的顾客群体推销自己。义演这种颇具社会影响力的公共生活,无疑也有利于提高他们的知名度。

民国时期在北平的茶馆中表演的女艺人

(图片来源:搜狐网)

对于新式学堂的学生而言,参与剧场义演不仅是为学校和学生组织筹款的一种方式,也是他们参与公共社会和政治生活的一个渠道。与传统中国的私塾生不一样,新式学生受到西方文化的影响,对现实社会问题和政治局势较为关注,而20世纪初中国内忧外患的历史环境更加强了他们走出校园、参与公共社会和政治生活的倾向。因此,学生除了利用剧场为教育机构筹集经费外,有时还会参加赈灾义演甚至带有政治色彩的慈善演出。例如,1912年1月24日,学生游艺会助饷团参与了新舞台为革命军举行的筹饷演出。同年6月,为募集“国民捐”,一些学校的学生也借本地剧场进行了义演。通过参与这些活动,新式学生展现出与闷坐书斋的传统学生不同的精神风貌,赢得了社会的赞誉和尊重,同时也为自己在剧烈变革的社会与政治环境中寻找着新的定位。20世纪头十年的后期,他们更进一步,以城市的街头和广场为“舞台”,开始上演轰轰烈烈的学生运动。

本地绅商积极提倡和组织剧场义演,在一定程度上出于传统的精英意识和社会责任感,而义演也为他们提供了赢得社会声望、巩固和提升自身地位的新渠道。与一般的慈善活动相比,精英人士为剧场义演所做的工作和贡献,更容易进入公众的视野。因此,他们对义演的参与往往更具表演色彩。正如《申报》上一篇相关评论所说,本地绅商精英多为“富商大贾,苟拔一毛,数万金立集;苟牺牲其身家名誉,数百万金立集”。但他们却十分积极地组织和襄助义演活动,因为这比单纯的捐款更能获得广泛的关注。梁其姿认为,明末至清中期的上层精英往往通过在慈善事业上与政府相配合而积累政治资本,清中叶以后中下层精英则在慈善活动中宣扬正统的儒家基本价值,借此获得符号资本以维持其社会地位。19世纪后期以来,随着社会工商业的快速发展,新兴的绅商精英日益成为上海社会的主导群体。与传统精英群体相比,他们提倡和组织义演的动机已发生明显变化。由于清政府的衰弱,国家力量极少介入剧场义演,因此绅商精英的活动基本不存在与政府配合之意。另一方面,他们也以不再固执于传统的儒家价值,而是试图通过参与义演这一在地方社会具有广泛影响的慈善活动,积极回应日渐兴起的社会、政治思潮和话语,并借助报纸等现代大众媒体的影响力,赢得公众舆论的肯定和赞誉,以积累社会资本和符号资本。这对于他们在清末民初变动的社会与政治环境中维护和提高自身的社会地位具有重要意义。

此外,观众群体参加义演活动也在一定程度上具有“主流性实践”的性质。首先,与直接捐献财物相比,义演是一种更具参与性和娱乐性的慈善方式,且与社会主流价值观念相吻合,因而受到许多人的欢迎。正如1877年5月《申报》上一则文章所说,观看义演“既得恣游嬉之乐,又遂戏园敛助之意,明则耗看戏资,而暗已襄助善举,一事而三善备焉”。许多观众购买戏券并非因为对演出感兴趣,而主要是为了表示对义演及其发起者的支持和赞助,并借此赢得一定的社会声誉。因此,有时会出现如1913年7月15日丹桂第一台为本地著名士绅沈仲礼等所主持的时疫医院举行筹款义演时“竟有一百十余张票购而未来”的现象。有的绅商也可能希望通过购买较多义演戏券,为自己或所经营的生意做广告,因为对于购票较多者,组织者有时会在报章上公开致谢。如上述丹桂第一台为时疫医院举行义演后,登报致谢购券者,即专门提及“张杉板厂四十七号何诚之先生购一百张”等。此外,由于义演活动经常由颇具影响力的精英人士所发起和组织,且观众中亦多上层人士,因此也为一些观众提供了一个接触上流社会、扩大交际网络的渠道。

五、结语

20世纪初上海一度十分兴盛的剧场义演活动,在民国初期急剧衰落。1913年7月《申报》上一则剧场广告称“近年演剧筹费,势成弩末”。此后数年间,虽然仍有零星的义演活动,但次数和规模皆大幅下降。这可能是由多方面因素造成的,而其中一个重要原因是随着义演的盛行,越来越多的人假托义演的名目销售戏票,借此敛财,打击了人们的参与热情,反而使得真正的义演难以售票。20世纪二三十年代,剧场义演在上海再度盛行,但随着社会—政治环境的变迁,义演的演出内容、参与群体和社会意义等均已发生重要变化。故本文的考察时段以20世纪头十年为下限。

20世纪初剧场义演在上海的兴起,既是中国社会—政治变迁的结果,也深刻影响了地方社会结构和政治生态的变化。清末国家权力的逐渐衰弱、新型社会公共机构的出现以及民族主义思潮的传播,都是推动义演活动兴盛的重要因素。与传统的慈善方式相比,剧场义演有着更广泛的社会参与。义演活动虽未成为哈贝马斯定义下不同群体平等讨论公共事务的“公共领域”,却形成了一种“公共社域”,不仅推动了新的思想观念和话语的传播和再生产过程,而且提升了人们对公共事务的关注程度和参与意识。剧场义演由此促进了一种新的公共性的生成,对20世纪中国社会和政治的演进具有重要意义和深远影响。与此同时,义演这一表面上不为私利的新型公益活动,也成为人们进行社会表演的舞台。虽然不排除有的参与者可能纯粹出于对慈善事业的热心,然而不同社会群体也在义演活动中进行着“主流性实践”,即通过回应和贴近日益成为时代主流的思潮和话语,获取社会资本和符号资本,以期在变动的社会与政治环境中维护和提高自身的地位。尤其值得注意的是,一些原本社会地位极低(或边缘)的群体,也试图借此融入时代的潮流,改善自身的社会处境。虽然“主流性实践”不能从根本上改变当时的社会结构,却不同程度地挑战了一些传统的社会观念,的确有助于某些社会群体重塑自身形象,巩固和提高社会地位。在一个更广的层面上,“主流性实践”这一概念,或可增进我们对近代中国社会各阶层的社会及政治参与的认识和理解;而清末民初上海剧场义演所形塑的“公共社域”和公共性,在今日之中国社会仍颇具意义。

(本文轉自「開放時代雜志」公衆號,注釋從略,引用請參考原文。)