从十三岁那年暑假来刚刚开放的中国看望讲学的父亲,到成为哈佛大学中国历史学教授以及费正清中国研究中心主任,宋怡明同中国的联系在几十年的时间里从未中断过。在构成这种联系的要素中,福州是极为重要的一个。它既是宋怡明当年博士论文的研究起点,也是现今他在哈佛教学课程的实践基地,更可能是他未来持续观察的学术对象。从三十多年前的螺洲,到六七年前的永泰,时间改变的只有研究课题和对象,他依旧是一位热爱同村民聊天的老外,一位擅长在乡野找庙看碑的学者。那口混杂有一点点福州腔的普通话,正像是他与这块土地关系紧密的显性表征。叙述宋怡明的故事,可以为永泰文书项目打开另一个切口,让晦涩枯燥的学术袒露出与时代变迁和社会日常相关联的角度与温度。

以螺洲为起点,

进入福州乡野

1990年左右,宋怡明前往英国牛津大学攻读博士。他每周都会跑到伦敦的美国犹他家谱学会家谱中心查找文献,他查阅到了几份来自福州的地方族谱。实际上,宋怡明对中国并不陌生,上世纪八十年代初,他的父亲在华中工学院任教,宋怡明得以在少年时期便来到中国旅游,并在高中毕业后只身前往武汉,靠教授英文的收入游历了北京、云南、新疆、西藏等地。当时的中国还在保守与开放间寻求安全的尺度,而这个异国青年激情又略显莽撞的行走,却使他意外习得了进入中国民间社会的能力。

那时中国正在经历转型期的巨变,民间历史记忆正在复苏,导师科大卫引导宋怡明接触“历史人类学”,鼓励他再次回到中国大陆,将视野投注到民间,去中国乡村进行田野调查。以那几份福州螺洲陈氏家族的族谱为起点,在族人陈立鸥(陈宝琛的小儿子)的引荐下,他于上世纪九十年代在福州南台岛上偏远的螺洲镇开启了田野调查,后来更走遍整个南台岛。这一时期的成果日后成为他博士论文的主要资料来源,直到2021年被翻译为中文,以《实践中的宗族》为名出版。

福州南台岛螺洲镇,是宋怡明在中国乡村进行田野调查的起点。

宋怡明在南台做田野调查的时候,正是福州乡村传统习俗复兴最为活跃的时期,透过彼时席卷南台岛的宗族复兴热潮,他得以对乡村宗族社会所遭遇的震荡,进行了近距离的细致观察。如同《江城》的作者何伟(Peter Hessler)——那个在温热而清朗的夜晚,从重庆乘慢船顺江抵达涪陵的美国人一样,他也逐渐进入到福州的乡村社会,以一个有时是旁观者、有时又是亲历者的角度,忠实地记录下他们眼中那些常被中国人自己忽视的民间图景。

永泰文书让人看见

另一个版本的历史

宋怡明对族谱的兴趣一直延续到了二十多年后的永泰。他曾特意托人去南开大学古籍部拍摄过一份永泰县大洋镇麟阳鄢氏族谱,该谱内容的丰富与动人让他印象深刻。其后鄢氏家族的故事成为他关于明代沿海地区军户的书籍《被统治的艺术》中第三章的开头。这可以说是他第一次接触永泰文献。大约在2016年,厦门大学民间历史文献研究中心主任郑振满教授告诉宋怡明,他们正在做永泰文书的项目,作为中心讲座教授的宋怡明立刻就被吸引。

梧桐镇春光村三爷宫,郑振满、宋怡明和本地村民交流。郑振满对乡村社会的熟悉和了解,最初为宋怡明进入乡村田野提供了帮助。

1992年,宋怡明在厦大学习期间结识了时任历史系副教授的郑振满,当时他们共同解读族谱,后来宋怡明又接手翻译郑振满的《明清福建家族组织与社会变迁》。他说郑振满是自己学术之路的恩师。郑振满出身于福建海滨乡村,因而更能理解农村的社会结构与状况,在他们共同进行田野调查时,这也为宋怡明进入乡村社会提供了帮助。

2016到2017年,他在永泰跑了几个村,已经对永泰文书有了深刻的印象。他屡次提起漈头村契约文书里所记载的一位“吴履人”,这位在当地没有后人、也没留下日记的小人物,却在当地契约文书里留下身影。他们通过这些文书的记载,重建其世系。这样的视角对社会史学者而言很珍贵——人们所读到的历史往往是胜利者书写,但永泰民间契约文书可以重建并让人看见那些小人物或失败者的历史。

宋怡明认为永泰文献非常重要的价值之一,便是让人有机会从另外一个角度去了解中国社会经济史。以往大家习惯于从官方的资料、档案,或者古代士大夫的文集去看历史,但如果从地方文献、从记载老百姓日常生活的文书出发,就可以看见另一个不同版本的历史,一个从下往上的历史。

下半辈子

都要研究永泰文书

宋怡明带领哈佛大学的学生阅读永泰文献是从2018年开始。那一年郑振满在哈佛短暂停留,宋怡明便邀请他带学生阅读永泰嵩口镇漈头村的一份分家文书。后来宋怡明在哈佛开了一门选修课,叫做“中国民间文献阅读培训课”,把更多的永泰文书以及研究放到了课程里。

未上过这门课的中国学生难免困惑,由中文书写的文书,却要由一个外国教授教自己阅读。但实际上,文书中的许多遣词与表达都让他们感到陌生,要真正进入文书的情境读懂并掌握有效信息,除了要有古文、方言与地方知识的储备,对当地风土、习俗也要有所了解,因此宋怡明有时也要从学生那里获得帮助。整个疫情期间,差不多每个礼拜他都跟厦大的同学们在线上一起阅读、讨论文书。

林彬、李文良、宋怡明和住在竹头寨的妇女闲聊,了解她的日常生活,并去到她家里参观。

宋怡明还将哈佛的学生带到永泰做实地田野调查。他常常引用华南学派奠基者傅衣凌先生的话,来跟学生们强调做田野的意义,“我们这种学问是不可以在图书馆做的”。他强调跑田野的目的,不是为了证明已经在图书馆所得到的认知,也不是为了补充自己已有的一些历史论述,而是为了得到老百姓对他们自己历史的理解,这可能与二十四史或士大夫写的历史很不一样。

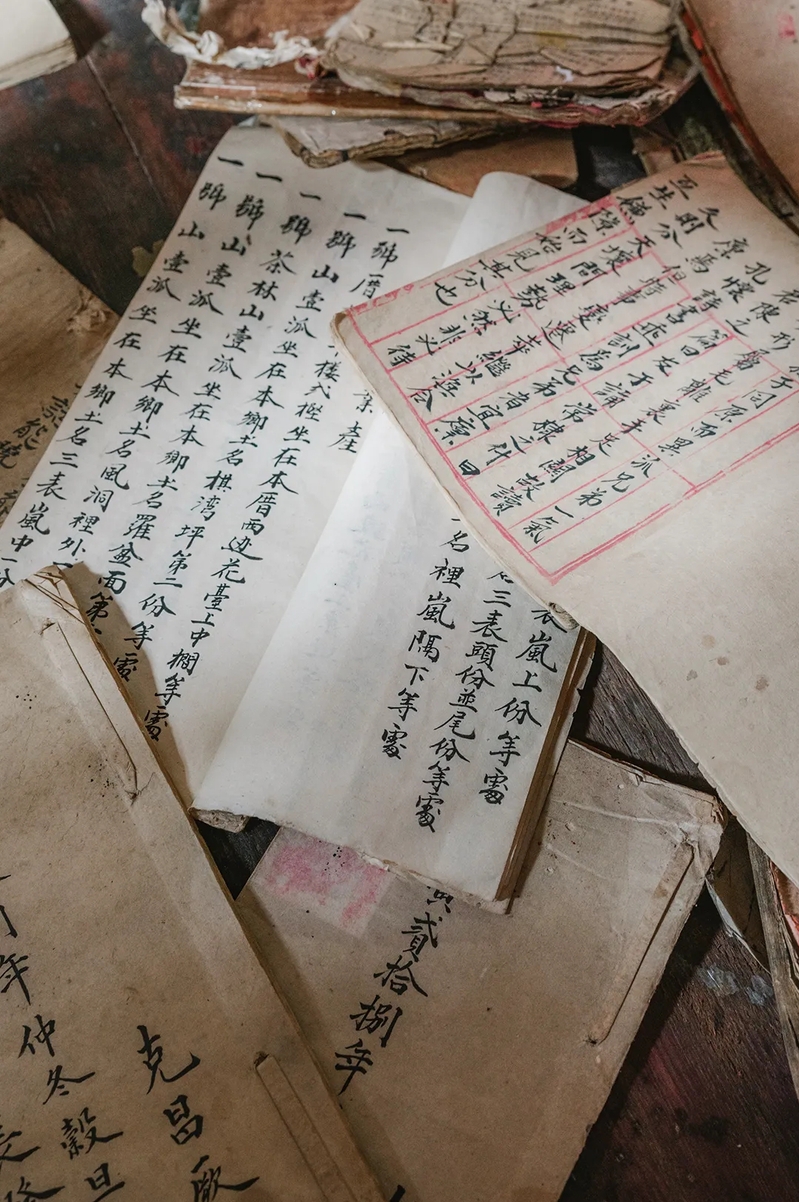

在白云乡竹头寨,宋怡明和众多师生们一起,翻阅当地麟峰黄氏家族完好保存下来的各类契约与文书。

他对永泰文书的野心依然很大。他觉得永泰不仅可以作为一个研究基地,更可以作为一个民间文献研究方法的实验室。法国著名历史学家、法国年鉴学派代表埃马纽埃尔·勒华拉杜里(Emmanuel Le Roy Ladurie)曾写就《蒙塔尤》,讲述十三世纪法国南部一个偏远山区的历史,这本书后来成为整个法国年鉴学派的代表作品。宋怡明表示永泰研究未来或许会是他的“蒙塔尤”,他常说下半辈子都要研究永泰文书,因此准备常来常往。

HOMELAND家园

×

宋怡明

哈佛大学东亚语言与文明系中国历史学教授

明清及中国近代社会史学家

永泰可以作为一个

民间文献研究方法的实验室

H:您是怎么开始永泰文书研究的?

从厦大民间历史文献研究中心建立以来,我都很积极地参加他们的活动。当知道他们在永泰发现大量历史文书后,我就非常兴奋地跑过来和他们一起去了几个村,彼时对永泰留下了非常深刻的印象。从数量、质量、保存的情况来看,永泰文书是非常独特的宝库,我觉得它可以让我们重新思考很多很多问题。

2019年厦门大学在永泰举办“民间文献与区域史研究”暑期学校,我带了十来个同学一起去了永泰的盖洋镇珠峰村、嵩口镇漈头村、大洋镇大展村等地。在珠峰村时,我们住在农民的家里,这对同学们来说是从未有过的经验,特别有意思。

我们希望跟哈佛燕京学社,办一个规模比较大的年轻学者培训班,让亚洲各地的学者一起来聚焦、欣赏永泰。我们对永泰文献满怀期待,我觉得永泰不但可以作为一个研究基地,也可以作为一个民间文献研究方法的实验室。

我们之前认为因为各种原因,早期中国的民间文献应该不多了,好像只有徽州才会有大量的民间文书留下来,结果近几年中国许多地方都有发现,在太行山、贵州清水江、浙江石仓等地现存不少历史文书。面对这些文书,我们需要建立一个系统、科学的研究方法对它们进行整理和分析。

H:永泰文书本身的搜集、整理、研究过程也是一个很好的学术训练。

对,就是这个意思。收藏、保留、出版等等也有意义,但是我觉得更重要的可能是研究方法。比如说徽州文书数量很大,但是徽州文书已经发现了几十年,数字人文学(Digital Humanities)的大数据方法却基本上没有做,如今我们可以以永泰为试验田探究一些先进的研究方法,然后再将其拓展到更广泛的地方便于使用。

永泰县大洋镇昇平庄郑振满教授、宋怡明教授历史文书研究工作室设立。

通过文书,恢复失败者的历史

H:您认为永泰文书在西方学术研究里的珍贵性,除了方法之外,它对于了解中国的社会有什么样的帮助?它的价值主要是在哪些方面?

从我个人的角度去回答,我认为永泰文献非常重要的一个价值,是它让我们完全从另外一个角度去了解中国社会经济史。我们如果看官方的资料、官方的档案,或者是士大夫的文集,我们对中国历史会有一种理解。但是如果我们从地方的文献、从老百姓日常生活上用的东西去讨论,我们会创造很不一样的一个历史版本,就是一个从下往上的历史版本。坦白说,包括我在内的参加暑期工作坊的几位老师,我们这一辈子都是很聚焦在从老百姓的角度去重新考虑中国历史。

H:原先大家是从官方文献中获知中国社会历史,现在从民间的文书,有没有让您对中国社会产生不一样的感受?

我跟我的研究生从嵩口镇漈头村开始进入永泰文书,我们发现那里有相当一部分契约文书会讲到姓吴的人。但是我们做过调查,很清楚现在漈头没有姓吴的人,所以这些姓吴的人去哪里了?后来我们就用了很多时间、精力把有关吴氏的资料进行搜集与整理。非常骄傲的一个成果是,我们通过那些契约重建了吴氏的世系。这些是很普通的人,没有当什么官,也不是什么大商人,没有什么名气,甚至没有后代,我们通过民间文书可以重建他们的世系,知道他们的亲属关系是如何,从一个社会史学者的角度来讲,这是非常难得的一个样本。我们做社会史,经常想的是要怎么帮助那些历史上没有声音的人,恢复他们的声音。

从最早的康熙年间,一直到最晚的咸丰年间,这二三十来份民间文书连接起了吴氏人家两百多年的历史。如果你是外行,阅读文书是乏味的。我有一个东西我卖给你,你有一个东西你卖给他,我们谈谈多少钱,根本没有任何社会史的内涵。但是如果我们把它集中起来,放入历史背景,就有一个很悲惨的故事,主人公是吴履人。吴履人租田耕种欠下田租,所以地主就把田拿回去。他陆陆续续把继承的财产卖掉了,甚至把一个粪厂卖掉了。吴履人的儿子叫吴仙海,同样很可怜,他也陆续将家产卖掉,很显然是一个在衰落中的家族。到了道光年间,吴仙海已离家十多年没回来,吴仙海的儿子死了,无钱安葬,所以他的叔叔伯伯把他仅有的一块地卖出去,为他置棺下葬。吴履人在当地已经没有后代,没有写什么日记,也没有什么政府的档案,实际上他是一个一点都不重要的人,但是我们还是可以通过永泰文书恢复他的历史。从研究方法来说,我们用存在一个老先生家里的一些老东西,让读者与一个死去一百多年的人产生感情的连接,意识到当时人生活的辛苦,他的努力与经验,引起我们现代人的同情。人们常说,历史是胜利者书写的,但不等于失败者的历史没有价值,永泰文书的特点之一是可以让我们恢复失败者的历史。

文书记载了老百姓对产权的理解

H:除了微观的小人物,您在永泰文书里看到了什么样的宏观议题吗?

大分流是近二十年来历史学和经济学很热门的一个话题,就是说中国经济原来是世界一流的,但是到什么时候它就开始比不上西方?十九、二十世纪历史一个非常重要的现象,是中国经济的衰退。这个衰退是什么原因?有各种各样的说法,现在很流行的说法之一是所谓的制度经济(Institutional Economics)的原因,认为所有权、产权等对西方经济发展加快有明确的密切关系,但中国没有准确的产权,没有产权人们就不愿意投资,不愿意投资就不会将先进的科学运用到生产上,经济由此衰退。

我们如果看永泰文书,看一小时,看十来张,你就已经非常清楚传统中国经济没有产权这个说法不成立,甚至可以说他们的产权意识非常重,而且不是那些大老板或者是国家才懂得什么叫做产权,最贫穷的不识字的老百姓对产权都有一个非常丰富、非常完整的理解,他可以把他所有的资源变成财产证券的东西,用它来抵押或借钱,经济史学将这个叫做“证券化”(Securitization)。从历史文书里看到永泰人在清代什么都可以证券化,连粪厂也可以证券化,变成一种有经济价值的东西。你说中国所有权制度落后吗?这是对整个世界史,甚至整个世界的经济、政治都有启发的东西。

H:这一次来到永泰做田野工作坊有没有新发现?

我们现在正在丹云乡赤岸村做调查,昨天看了赤岸村王氏族谱,族谱很完整,我们可以很清楚地了解到他们是怎么到这里。明代初期,王氏的始迁祖是一个军官,被派到这里做开垦土地的屯军。明代的部队只有一部分是打仗的,还有一部分是去种田,用种田的收获来养那些打仗的。这个村落就是一个很好的例子,可以用以说明历史文书跟田野如何配合起来。我们早上在这里散步,从村子的整个形态对赤岸的历史发展有了个大致的了解。我们发现这里到了清代有集市,有十来户人家开了比较大的店,经营各行各业的生意,积累了财富,我们在村里看到的铳楼群就是那个时期盖的。

明代之后军屯制度取消,原本军户的身份就不复存在了,但是家族还能一直继续发展,很显然王氏是可以适应历史制度的演变并寻得谋生之道。所以这就是一个疑问,我现在很想了解他们在清代的早期到清中叶怎么避过制度变化而没有被破坏,可能中间也有被破坏一些,但是到最后还是很成功的。我们历史人类学都是如此,偶尔遇到一些东西就非常好奇。

在哈佛开中国民间文献课

H:听说你把对永泰历史文书的研究放到了哈佛的课程里?

我从2022年就开始这么做了,课程的题目叫做中国民间文献阅读培训课。类似的课已经开了几次,因为永泰的文书这么丰富,可以很系统地阅读,我就让同学第一个礼拜读有关陈家的契约文书,第二个礼拜读陈家的分家阄书,阄书所讨论的财产就是同学上个礼拜所看的契约里的财产。

H:学生们的反响怎么样?他们上这个课的感受?

有一个很有趣的现象是,因为我们很多研究生都是中国过来的,所以他们第一堂课就会好奇,我们怎么需要一个外国的教授来教我们阅读我们自己文化的东西?结果我就把一张手写的契约拿出来,说你读给我听,他根本读不懂。即便一个一个字认得出来,还是读不懂。举一个例子,他们认为土地契约,应该说这个土地的大小,这是很理所当然的。我们永泰文献讲土地大小的方法很特别,不说多少亩,也不说几米长,它是怎么说?多少斤(指种子,一亩地大概七斤左右)。而且很有趣的是,我是昨天才知道,我在白云乡竹头寨采访了一个生活在那里的大姐,我们就问她你们这个村分土地多少?她还是用斤来回答。所以第一个感想是,同学还是有东西可以学。第二个感想就是,这些文书可以让我们写一个或者是考虑一个我们之前没有考虑过的历史,而且是真正的老百姓的历史。在我们讨论后,大部分同学都跟我有一样的感受,所以他们也很积极。

学习了这个课程,就有同学要把我们的研究方法应用到中国其他地方。像周晓睿同学,她接下来可能是要做四川研究,她这一次暑假就是去四川看一看。这个就很能证明前面我的野心和希望,她就把我们一些研究思路与方法扩大发展到其他地方去。我希望到最后,你如果要做中国民间文献研究,不论是去做哪里的研究,你必须得先了解永泰。

参与2023年厦门大学“民间历史文献与区域史研究”研究生暑期学校的部分师生们,来自不同高校或研究所。

进村找庙,进庙找碑

H:我们看永泰文书,从内容上、形式上,包括讲的那些事,大部分都大同小异,研究是一个很枯燥、很同质化的过程,这里面您怎么捕捉到最有效的信息?是不是需要足够海量的信息才能拼凑出整个生活史?

我觉得这可以从两个角度来回答。第一个是我们一直期待利用大数据的方法,在大同小异里可以更进一步细地去分析,虽然难度很高,我相信在这几年内我们能克服这个难题;二是,需要有一定经验,你很客气地说是大同小异,我可以不客气地说,大部分是无趣的。但是时间久了,就会发现还是有一些内容的,但这是一种功夫要培养。

实际上永泰历史文书它不限于契约文书,还有各种不同的族谱、分家文书、科仪文书、村庙的碑刻等,保持着原生态。我们还有一个无底洞,就是口述历史,所以信息可以说是海量的,我们还要跨越类别,把不同类别的资料文献配合起来解读。而且永泰文书的研究不仅仅只针对一个村落,透过研究不同的村落,我们能够了解到不一样的运作模式。

今天厦大博士研究生周煜翔分享了盖洋乡碓头村的坑口里黄氏,他们也像丹云乡赤岸村一样是屯军的后代,赤岸可以说是一个屯军或屯官后代的社会,完全被一个家族控制了,但碓头村好像几乎没有了。两个家族在明代的时候,他们的前途可能性基本上是一样的,为什么这里往这个方向发展,而那里往那个方向发展,也是一个需要问的问题,要有两个或者两个以上的点才能讨论。所以需要海量的、多种类的材料,且含有比较可能性,才能拼凑出生活史。

H:这几天田野当中,我们不仅去到那些老建筑里,也去到比如庙宇、祖祠等各式各样的民间空间里,你们还一直在跟同学讲本地的民俗、习俗,以及宗族的关系。这些对解读永泰契约文书有什么联系跟帮助?

我们华南学派被外界贴标“进村找庙、进庙找碑”。为什么会这样说?是因为在一定的程度上,传统中国社会的公共场所是庙,讨论公共事务的地方是庙,认定咱们村的共同体的单位是庙。所以,我们如果要了解一个村落或者一个社区的自我认同,庙是最好的一个地方,甚至可以说在一定的程度上,庙就是传统中国农村的政府,你要做公共事务,要做基本建设,都是通过庙去安排去组织的。如果你认为农村只是几户人家共同构成的,你会不理解传统中国农村的凝聚性从哪里来。在一定的程度上它就是在庙里。而且庙拜了什么神,办了什么活动,办了什么仪式,多多少少都可以说明历史上的一些问题。

我们经常问,你这里拜的是什么神?村民对于拜什么神的解释跟理解,是这个神灵不灵,这个我不否认,但是我们也会认为拜什么神多多少少是历史所创造的。比如说赤岸村将军庙拜的神里有广泽尊王,广泽尊王是哪里的神?闽南,泉州南安。这里拜广泽尊王就能证明之前跟闽南地区有联系。怎么联系也是一个疑问,有可能是当时当兵从闽南调过来,也许是他之前跟闽南做生意,这不是偶然的事情。我们就是要通过这么一个渠道去了解另外一个历史的现象。

H:比如说您到了一个庙里,会问学生:这个神像是什么,或者碑上是什么?这是一种启发性的方式。被您指导的学生还受到哪些类似于此的实际指导,从而获得学术上的收获?

一个是跑田野的重要性,我们的“祖宗”厦大傅衣凌先生,他曾经说过令我印象非常深刻的一句话——我们这种学问不可以在图书馆做。他的意思不是说所有的历史学家都必须跑田野,这经常被人误解。所以第一个道理是要让同学意识到,我们跑田野的目的不是为了证明我们已经在图书馆所得到的一些理解,也不是为了补充我们已有的一些历史论述。我们跑田野的原因是,可以得到老百姓对他们自己历史的理解,而这个理解可能跟二十四史及其他士大夫写的历史不一样。

第二个是怎么跑田野。你不要把你已有的一些假设弄到村里,如果你都对村里的社会非常清楚,你没有必要这么吃苦,你就留在宿舍吧。我要让同学知道,不能以他们城市长大的一些经验去判断农村,简简单单来解释为什么农村是这样子。我们还要尊重老百姓,即便他没受多少教育,甚至是目不识丁,他们的理解对我们来说也是最宝贵的。

(感谢新华社福建分社副总编涂洪长、记者邓倩倩,以及厦门大学历史系郑莉与诸位同学对本文的帮助)

(本文原載《家園》雜誌175期頁158-165,引用請參考原文。)