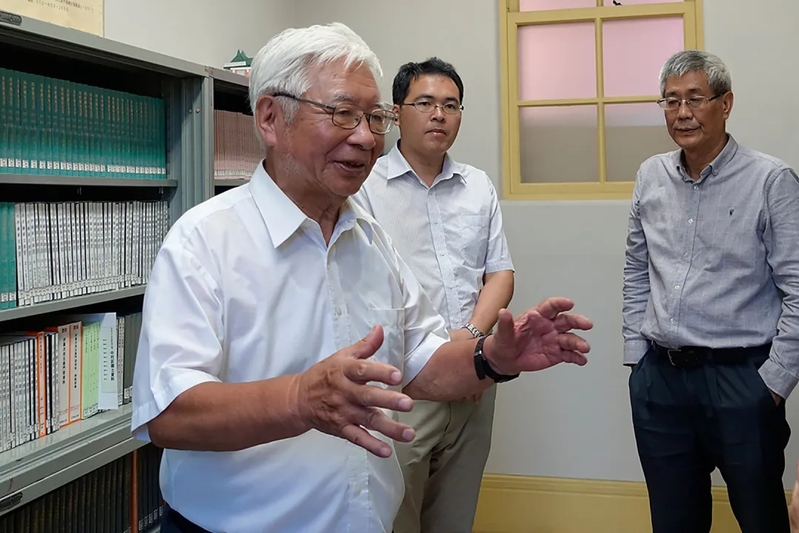

见到郑教授那天,他正在指导厦门大学历史系本科生专业实习。地点在漳州角美镇东山村下尾社的神霄宫,背后跟着一组学生,两名青年教师。

漳州角美镇东山村下尾社神霄宫。

他正在看神霄宫的碑,一边听学生报告,一边不停地提问:

“在这个村的社区生活里,家族和庙哪个比较重要?在这里, 社是什么,姓是什么?片区、行政村、房头、组都是什么概念?”

“公社化时这里放农具、养牛,什么时候恢复(成宫庙)?解放后重修是几时,可以问到吗?庙宇复兴背后是一个文化复兴的问题。”

“你们的问题是,新的碑里面华侨不见了……”

他停下来,转过身:

“我知道现在厦门好几个村子是拿钱出去,资助他们在海外的社团,帮助外面的华侨,我在缅甸一块碑里看到,厦门很多村社去那边捐款。”

继续看碑,郑教授继续提问——

“这里有‘信女’捐款……要问一下,这些‘信女’在本地还是在外地?是嫁出去的,还是本村的?”

“几块碑刻连起来,是不是这里的人换了一茬?早期捐款是海外的人,当然背后是他们比较有钱,但后来他们是不是不回来了?包括留在老家的人,是不是都跟出去了?留下来是什么人?是不是外来的人填补进来,所以这里的人现在没有关于华侨的记忆?1980年之后,这边修庙有没有派人去找华侨?”

“‘大道公八座’……为什么是‘八座’?八人抬的大轿?”

学生们心领神会。

看完碑,才正式看宫庙门柱和庙宇壁画。先看右边,“都是姓张的(捐款人)”,再看左边,“姓林的原来在这边”。接着看供奉的神,“你们注意,玄天上帝在明代以来是代表国家的神,一般和屯田军户有关”。

最后看庙宇的红榜,他指着那张安排表,对学生说:

“你们如果有兴趣,春节就过来看仪式,观察仪仗队,了解村民怎么选出福首,要不要请客?”

你很难相信这是厦门大学历史系本科生的课堂,学生在这里学习问出“怎么选出福首?要不要请客?”这样的问题。对此,我很是羡慕,因为在我漫长的求学生涯里,还从未见过一位老师在课堂上如此郑重地教导学生人情世故,带学生认识乡土社会——如何与村里人聊天,如何去理解你的爷爷奶奶,如何回望你的家乡。

漳州角美镇东山村下尾社神霄宫里的安排表。

漳州角美镇东美街,与厦门大学历史系本科生。

田野中的课堂,漳州角美林美村与厦门大学历史系本科生。

在现场解读榜文:漳州角美新楼村与厦门大学历史系本科生。

坊间传说有一位保安,喜欢辗转于各高校旁听历史课,从北大、中大,最后到了厦大听郑振满教授的课,大概在华南学派对普通人的关注中,他发现了自己。这个故事应该并不夸张,我在一旁跟了二十分钟,现在也很想去厦大当保安。

以前人们以为要了解中国传统文化、了解自身渊源,应该读二十四史、四书五经等。但郑振满却说,除了经典文献之外,我们也要懂得老百姓如何生活,否则你就无法理解古代文献是如何撰写的,为什么是这些文献留在图书馆,没有留在图书馆的文献又是在哪里?你也不可能读懂它们。而要了解老百姓如何生活,你得“回到历史现场”去寻访,如何“回到历史现场”呢?

近几年,郑振满时常带领厦大历史系研究团队到永泰进行田野工作。

香港中文大学历史系科大卫教授曾经说过,大家在调查时都被郑振满“骗”去看碑,年轻人忙着拍摄和阅读碑文,却没注意到,他看得快,随便扫几眼就跑去村里找人聊天了,回来后就讲个故事。别人没有机会跟村民聊天,这故事就讲不出来。所以看碑看碑,功夫不只是读碑上的文字,而在于找人聊天、聊出故事的本领。科大卫写道:“我们不要忘记,振满有多年乡村生活的经验,你就明白为什么他是个一流的历史学家,为什么大多数人难望其项背。”(科大卫,<历史人类学者走向田野要做什么>,载于《民俗研究》2016年第2期)

关于郑振满的成长背景,不久前《三联生活周刊》做过一个专访,记者跟到了他的家乡,福建仙游枫亭镇荷珠村,去看郑氏家族的祭祖仪式,以及郑振满上过的小学所在地麟山宫,村庙振兴宫,描述了宫庙的现状与游神仪式、祠堂与祭祖仪式,如何变成一种乡村自治的组织,并将离乡离土的人与故乡联结在一起。

郑振满经常说一个故事,早年回老家同学聚会想买单,同学们从来不肯,说你那几个工资算什么?他们是到处参股,等着年底分红。有一年寒假,去某个同学家,一个下午来了很多人,每来一个,就见他从床底下拎出一袋现金,年底由他来统一分红。亲眼见识了这种民间集资、合作经营的土办法,进而深究其背后的乡土文化,这就是读书人对家乡的回望,混杂了熟悉与陌生,一种血脉相连的间离感,大概这也是他后来能提出让学界耳目一新的“仪式联盟”概念的由来。

现在学界,人们称这样做历史的方法为“历史人类学”,意思是,将历史研究的文献解读与人类学田野调查方法结合,从普通人的经验事实出发重新理解中国历史和文化,而不只是依靠图书馆里的传统文献,这也是郑振满业师傅衣凌先生的学术理念。在上个世纪八十年代,郑振满硕士毕业时,这种方法还属另类,参加答辩的老师直言不讳,论文中所用的材料前所未见,倘若在他那个学校,必定难以过关。时至今日,这个范式已经为学界普遍接受。郑振满主持的厦门大学历史学实践教学课程,最近刚刚获得国家级教学成果奖,不仅如此,还有“出圈”之势——过年前,应某华侨基金会邀请,他们要去泉州给寒假回乡的大学生上一周课。这个基金会过去资助福建省政府公务员培训与优秀大学生,但是最近开始关注乡土文化的传承。年轻人走出去读书见了世界,谁又来教他们回望故乡呢?

多年来郑振满带着诸多专家学者、年轻学生深入乡野。

这门课的教材,是碑铭文书、 村社神庙和民俗乡例。近年,郑振满团队在环戴云山地区进行文书整理工作。这天上午,我们就和他聊了聊民间文书里的日常生活故事,以及这些故事对我们每个人了解自身历史有何益处。

听郑振满教授说话是很容易被感染气氛的。我曾经在香港中文大学历史系工作坊数次聆听他的发言,每次仙游腔普通话一出来,气氛就由拘谨转向生动,听众精神为之放松,可以听故事了,地气也自然而然地接上。

在梧桐镇三富村小喜自然村、盖洋乡碓头村,郑振满与村民聊天。

和他聊天更是愉快,不同人有不同的愉悦:乡野农夫大概觉得他易于亲近,和自己一样是个农民;酒桌上的“老哥”,可以把族谱搬出来给他看;老阿嬷可以对着他讲自己的伤心往事;而作为采访者,往往一个问题只提了个开头,他已经知晓你所好奇之处,继而直接准确、生动地回复,内容丰富且教人受益匪浅。

人情世故里有真学问,但懂得人情世故,并且把它变成学问,在两者之间自然进出,互为表里,不仅是文书编撰很大的秘密,也是学术养成的秘境。

HOMELAND家园

×

郑振满

厦门大学人文与艺术学部主任

民间历史文献研究中心主任

历史与文化遗产学院特聘教授

看碑告诉我们,

福建的经验是全球化的经验

H:刚刚在村里庙宇看碑是课程之一吗?

对,这个是实践教学。我们是在训练下一代学者,就用这些资料来训练学生,要让他们接地气,接了地气才可能有中国自主的人文社会科学知识体系。现在整个人文社会科学的知识体系是外来的,都是外面的概念、外面的理论。但是中国本土如何?原来大家都是套外来的概念去解释。这样我们永远没有自己自主的人文社会科学知识体系。所以我们现在就是希望学生能接地气,从实践、日常的生活去理解这个社会的机制。

H:为什么会选在漳州角美东山村做田野点?

我们没有做特殊性的选择,就是分几个组,每个组分一个村,一片一片跑,全部是在地的点。做调查不能只看名镇名村,普通村庄也一样看,每个村都是平等的。这个模式也是厦门大学历史学科的传统。

H:这样读碑,会读到什么?

你看这个地方的经验是全球化的经验,他们有悠久的海外移民的传统。在当代全球通史的叙事中,大航海是西方人开启的全球化,但是我们看闽南的历史,全球化是以我们为主的,是我们的人出去打天下。西方人是通过国家,通过船坚炮利去推动全球化,我们完全是市场,是商业,通过经济活动去推动的。然后我们要去理解,这里的人为什么出海?出海的时候他们是如何组织?才能理解中国民间的海洋传统。

我们的研究最宝贵的是一直依托于民间文献。你很难想象,角美岱洲慈济宫有一块顺治年间的碑刻,上面刻有一百七十四个菲律宾华侨的名字,内容有关老家发生战争,庙宇可能会受到破坏,需要建立一个基金会来维护。到了乾隆年间,碑刻里又说现在这个基金会很有钱,我们不单单要做仪式,还要给老家的人提供去菲律宾的旅费,让他们可以源源不断地过去。青礁东宫保生大帝的祖庙,有一块康熙三十六年的碑刻,说的是雅加达的一个神明会捐款回来重修庙宇的事情。

东宫后面的龙池岩寺也有一个碑刻,也是康熙三十年左右,有个出家人跑去爪哇,认识了很多华侨领袖,包括美锡甜与甲必丹(荷兰殖民当局委任的华人领袖),化缘以后,就不肯回老家,当地的华侨把他赶回来,说你要赶紧回去重建庙。

所以像闽南沿海这样的地方,让我们真真切切地了解,在早期经济全球化中,中国发挥了什么作用。但是,官方文献完全看不到这些,只有“海禁”、“闭关锁国”,后来就“落后挨打”。这个故事版本是误解了中国社会的历史,一定程度是被西方人误导的,实际上从民间看并不完全是这样的故事。

H:经过这个课程之后,学生就能慢慢理解这套逻辑吗?

我相信对现在这一代的学生,这是他一辈子不会忘记的一个经验。你只要走到村里面,就会受到强烈的冲击。这不是他读书能读得出来的。这是活态传承。

到其他地方,像我们跑华北,很多地方的庙都没有活动,如果没有列入文物管理, 可能就被毁掉,列入文物管理的,也是大门紧闭,香火寂灭。福建的文化很特别,特别是在闽南,百姓很热情,心态是开放的,非常愿意给你讲他的故事,非常愿意让你去看他的东西。其他很多地方的人是很紧张的,一看到陌生人就害怕。福建沿海的文化是,一个外来人会给你带来机会。他天生地认为我必须跟外部世界去对话。

郑振满在乡村读碑。

从文书了解山区如何发家致富

H:让我们说回永泰文书。你们想在永泰文书里找什么?为什么要在民间文书里找?

对我来说,做文书一开始的兴趣在于,我要通过文字去了解日常生活的机制,传统中国人如何用文字管理生活。

中国人、中国文明,其实在秦始皇时期就用文字管理社会,用文字治理国家。我们各种各样的规矩是必须有文字的,老百姓是用文字去管理他的生活,去处理人际关系。但是我们以前以为老百姓是不认识字的,早期中国社会学家费孝通说中国有两个不同的世界,一个是文字世界,一个是非文字世界,老百姓跟文字无关,士大夫才是整天用文字的,所以是两个不同的世界。然而实际上,我们能够找到数量庞大的文书,说明中国的老百姓很早就跟文字建立了密切的关系,日常生活里面许许多多的事情都是用文字去管理的。所以宋怡明提出一个观点,在西方世界,他们认为百分之九十的产权是靠占有的,但是在中国这百分之九十的产权来自于契约的占有。通过解读这些契约文书,就能证明山是谁的,田是谁的,如果拿不出契约文书,就证明不了土地或者山林产权归属。这套机制在西方世界是近一百多年的事情,但在中国却是一两千年的事情。

比较有名的比如云梦秦简、居延汉简里面都是普通人日常交流的文字,有各种各样借条、记账的办法。秦汉时候就有培训乡村知识分子的一套机制,比如办学校,做各种各样字书,编各种各样的教材。还有敦煌吐鲁番文书,跨越魏晋南北朝到隋唐五代,里面有大量的契约文书。所以文字很早就进入传统中国民间日常生活,并且和普通人的生活密切结合。以前我们不太关注这个问题,在四书五经里面打转,不知道文史哲传统跟日常生活是怎样关联的。

H :永泰文书跟永泰庄寨之间是什么关系?

我们最初收集到的文书大多和庄寨有关,所以我们的第一问题是,你盖一个庄寨需要的几十万两银子哪里来的?为什么山里那么有钱?所以对我来说,这马上变成一个学术问题:山区开发史。需要通过解读契约文书,去了解山里人发家致富的过程。

H:为什么是“山区开发”?福建讲得最多不是海洋文化吗?

“山区开发”逻辑怎么来的?是因为沿海的市镇建设跟沿海的商品经济需要山区的资源。沿海地区没有建材,没有原材料,没有能源,连木炭都得由山区提供,盖房子需要山里面的木头。很多日常生活的需要,纸张、笋干、果品、油料,都是由山区源源不断提供。所以从明代开始,最容易发家致富的就是种山。山里人不仅懂得种山,也非常懂得市场需求。当年福州最有钱的商人是浙江的木商,温州的、绍兴的、宁波的全部在福州买木头。当然不仅是永泰,而是整个闽江流域的木材输出。永泰地区的致富就是因此而来。

H:您在看永泰文书的时候,是从多大的范围来看,应该不仅仅只是永泰本地?

我们有一个“十四五”规划的出版项目,主题是东南山地文书,讲整个东南山区的故事,包括浙江、安徽、江西、福建等地。

H:永泰“山区开发”的故事和别的地方有什么不同?

全国很多地方都要做山区研究,原来没有资料,没有文献,很难深入。有人说当年进山的人都是非法的,不敢留下文字,所以没有资料,这跟我们的理解完全相反。

山里人当然有文字。比如太行山文书,很多村社的文书都还在。有些村社的公共收入来自于罚款,罚砍树的款。但是我们(的契约)是去种树,不是不让砍,你可以去砍树,但是你要在山上再种树。永泰文书的重点不是山,而是林。种树跟种田不一样,种田是一年收两季,种树是二三十年才收一次。这种经营周期是风险投资,必须发展出很多合作的模式,需要动员不同的社会力量,包括佃农、雇工、地主、商人。然后有各种合股经营,各种代理制,各种各样的信用制度。

全国很多山区都要做专题研究,不同的历史阶段用什么不同的模式去开发的。华北的山区开发问题更加严重,因为它的树被砍伐殆尽。我们南方地区的开发,则建立了更好的一套模式,人工林替代了天然林。永泰最成功的经验是你不断地砍,不断地种,整个人工林系统在变,根据市场需求从建材变成果树变成油料,所以它是一直在更新的。这是我们现在做数据库正在解决的一个问题:山上的树每隔三十年、五十年发生什么样的变化?我们要了解整个市场需求。

H:数据库怎么做?

我们请台湾大学的数字人文中心跟我们合作,把我们收集的文书全部数字化,然后把各种信息挖出来,首先要看它的海拔高度、在哪一个流域,然后要看山上的树发生什么变化,在种什么树。

嵩口镇漈头村,永泰有许多这样的村庄,在深山藏下了不少大厝或庄寨,不同人家留存的文书里可以了解本地人如何在这片土地上繁衍生息。

文书中如何对口型,是很大的秘密

H:永泰文书与文化传承之间,有什么关系?您曾经说,1905年取消科举考试后,中国的经史传统不见了,可是在民间文书里可以看到老百姓在“对口型”;而另一方面,研究民间文书又可以看到民间如何创造传统。能不能再通俗一点,和我们说说经史子集的那个传统、国家的语言在普通人身上产生了什么样的变形?日常生活、民间社会如何改造那个“正统”的传统?

我讲“对口型”,当时因为是一个会议,讨论中国传统学问,文史哲作为人文社科的研究方法,所以我也是在“对口型”,我就说经史传统可以作为我们研究民间文献的一个方法。

1905 年废除科举以后,虽然在四书五经、传世典籍里面的那个传统一度中断,可是它早已经进入日常生活,老百姓还在用。所以我们研究传统,要去民间研究。表面上看,民间似乎都在讲套话,讲朝廷的礼法,老百姓做碑刻也好,编族谱也好,签契约也好,都在用这一套。“对口型”就是讲套话,但是在传统时代你必须会讲套话,不然你做出来的文件是无效的。要让做出来的文献有效,你必须会“对口型”,在这个“对口型”过程中,经史传统被改造了,变成非常多元的民间文化。

民间文献的基本套路就是打通“人、事、理”。读任何一个民间文献,要从这三层去读。实际做事情的“人”,不同的“人”做事情是不一样的。“理”这个层面就是套话,他做的“事”不是你那个“理”,但还是要讲那个套话。你认真去读民间文献,有时候“人、事、理”这三层是矛盾的,全部兼具难以自圆其说。但是当时编文书的人有这个本事,能够把它说通,大家能接受,这是很大的秘密。比如宋濂给七十多个家族写过族谱序言,其中大概只有三到五个家族的祖先是真实的,绝大多数都是虚构的,可是因为他有学问,知道哪些历史名人影响大,所有同姓名人都写进去作为祖先。后来,很多家族修谱的时候,全部把宋濂的序言放到首篇,就是让宋濂给他们家族背书,也不需要其他证明。

H:写这个文书的是哪一群人?

这里面是很复杂的机制:首先是谁去建构民间文献的文本模式?这个模式成为经典以后,如何被民间实践?这个就是我们的多元一体,我们的文化创造性来自于这里。每个地方不一样,可是最后是统一的,因为语言是统一的,它有一套“语法”,一套话语系统,一套论述的方法。这个是最有意思的,中国所谓的多元一体,中华民族共同体,其实它的逻辑就在于此。

H:宋怡明教授看民间契约文书,被复杂的借贷、财产安排震惊了,连厕所和粪便都能抵押,所以感慨“中国经济腾飞的密码早就部分写好了”,没有任何东西是新的(Nothing is new)。您从永泰文书中看到的惊人故事是什么?

文书是从日常生活逻辑来的。我决定去做永泰,是因为最早我看到一个文书,1975 年左右的一个契约,在人民公社时代,有一个人要盖房子,族长跟房长写契约给他:我同意你在这里盖。因为宅基地在村里面,他们认为是家族的,不是生产队的,也不是人民公社的,是老祖先的东西,所以族长跟房长决定这个地给你盖房子,写契约为证。这说明人民公社时代还得认这个契约。

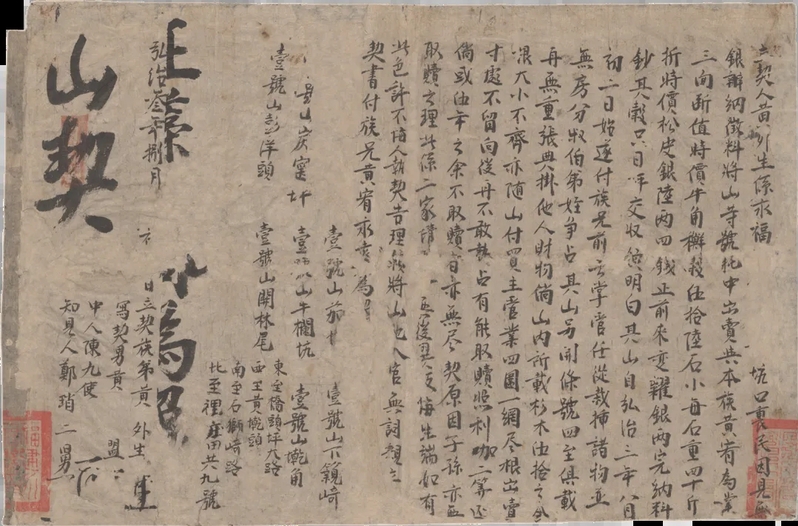

明弘治三年八月黄外生立卖山契(红契)。

日常生活逻辑没变,文书就有效

H:所以宋教授看到的是,以为是现代化的东西,其实并不新,而您看到的是,以为是过去的东西,如今还奏效,其实也并不过时。但我对于传统为什么会保存下来还是心存疑惑。你们团队写的《庄寨密码——永泰文书与山区开发史研究》一书,提到锦安黄氏家族父子三庄寨的一个细节。书中说,1905年黄学猷起造积善堂之初,向两个侄子借用建材,一直没有还。到了1992年,后人援引祖上相同做法,立契还债,将学猷名下的谷贻堂房产抵还给两个侄子的后人。这个相隔近九十年的立契还债的做法非常少见,今天的法律还能承认这个做法吗?两份契约看似书写逻辑(“理”)一致,但这“一致”背后的时代逻辑还是一致吗?很难相信旧时代的乡规民约、宗族内部约束力经历了近九十年翻天覆地的变革,还能这么强韧。

当然要在几个层面,而不单从文本去看那个事情。客观效果我们知道它有效,但是最重要的是,为什么会形成这样的文书?形成这种文书是有基础的,不是凭空创造的,而是依据原有的逻辑。1992年有个契约说,当年建筑材料全部借给你,原来承诺会悉数归还,我建房子时也要支持我,可是后来我没有建,当然也就没有还,过了几十年,现在怎么办?我们讨论的结果,就是把老房子让给你抵债。日常生活逻辑没有改变,文书当然还是有效,老百姓做事情还是这么做的,家族里面,互相支持,欠债要还,这是一个传统,所有当事人,包括那些公亲,都会被请来讲道理,道理讲得通你就必须认。如果你耍赖,会毁掉你的整个人设,你住在这里就要守这个规矩。

为什么说传统在民间,就是这一套东西,是几千年延续下来做人做事的规矩,不是西方的那些法律概念能够改变的。原则上我们的立法必须在这个基础上进行调研,充分了解地方的传统,然后才能立法。

H:《庄寨密码》的第一篇,讲珠峰谢氏家族与钦察寨的故事,这篇的文书收集得很完整,故事也很丰满。尤其谢克殷时代的阶层跃升和人际关系的故事,非常有趣。

我有一个基本的观点,就是说我们做社区研究,研究一群人,至关重要的是考虑他们的流动性,看他如何跟外部世界建立联系。一个地方如果没有外来的资源,它就不会发展,要能够引入外来的资源,它才可能发生变化。这是一个典型的例子。谢家原来是地主,主要经营米店。后来在福州城得到一个机会,在布政司衙门买了一个书役的职位,就跟官府建立了联系。据族谱记载,因为布政司衙门书役是亏本的,应酬花销不菲,于是谢家族人就回到永泰,只留一个人在福州城继续做这个书役。但是,这对整个家族的发展很重要,意义在于跟外部世界建立了联系,不但包括政治的资源,还有市场的动态。

位于永泰县霞拔乡锦安村长万自然村的积善堂。

文书对于当地人当事人才真正重要,

不是对学者重要

H:何时开始在永泰搜集文书的工作?永泰文书比起别的文书有什么不同?

我们进入永泰是2016年,2019年我们开始和哈佛办暑期班。我陆陆续续请了很多朋友,北大的教授,中大的教授,一起去永泰做调查,大家都觉得非常震撼,因为是文书保存状态是原生态的。

近年全国各地陆续发现大量文书,许多已汇编出版,如太行山文书、清水江文书、南岭文书、赣南文书、闽东文书、浙南文书等。但是大部分是通过文物市场去收集的,已经离开了本地,所以系统就被打乱。

我们做了这么多年永泰文书的搜集与整理,一直是小心翼翼,希望能保留原生态。人家一箱一箱地搬出来给你,原来有些整理过,有些没有整理过,但不管怎么样,就是一家人的东西,我们基本上可以从中追溯出五六百年的历史。

H:一个普通老百姓如果知道自己家里有类似的文书,怎么去辨认它、保护它?

我们经常去山区调研,老百姓说我家有一盒,拿出来一看,已经全部碎掉了。文书的保存管理是一个问题,我给省政协多次写过提案。日本政府于1953年制定《文化财保护法》,责成地方教育委员会建立乡土文献馆,负责保存、整理现存公私文书,私人文书不得买卖,可寄存或捐给乡土文献馆。各地乡土文献馆可接受社会赞助,并招募志愿者参与文献收集、修复与整理。我看了一个文书馆,一家三代人在里面做志愿者。

H:在国内普通人可能还没有意识到文书对于自身的意义?

不同人有不同态度。我们也碰到很多感人的故事。人已经在外地,听说我们来了,就回来把家里的文书拿出来和我们讨论,应该怎么保管它,意义是什么等等;然后地方干部也有这种需求,帮助办展览,搞保存。我们的力量很有限,这必须是政府工程,不是学术机构的工作,我们凭情怀在做。每年其实要花不少经费,甚至我们的很多学生一个学期都待在那边。

H:您做了不同地方的文书之后,它就会变成一个系统,等这个系统真的建立起来,跟经史子集放在一起,会不会真的带来一种变化?

我认为是已经发生了这种变化。我每年去很多学校,包括硕士论文、博士论文的审查答辩,绝大多数论文选题已经不局限于经典文献,而是做地方文献、民间文献的研究。我们现在有一个基本目标:从地方故事去了解国家的历史。国家历史如何变成地方故事,在地方故事里如何去重新研究中国历史,甚至重新研究世界历史?整个历史研究的观念已经变了。

H:学界的观念在变化,那普通人还要多久才能意识到自身历史的价值?

日本爱知县那三代人在做文书馆,我们看到会热泪盈眶。他们把村里面的每一本文书都拿去誊录,把古日语翻译成现代日语,写明这个文书的保存状态, 哪些地方破损,哪些地方被虫咬了,然后用蜡板去刻,送给原来的持有人。

这是留住历史记忆。我们现在很多村寨拆了,很多人离开了,如果没有这些东西作为载体,过了三五十年就无迹可寻了。人的记忆是非常有限的,一般不会超过三代人。通常你的记忆就是祖父留下来的,超过祖父的历史就没有了,那个历史就烟消云散了。为什么我们一定要把文书留在当地?是因为文书对于当地人,对于当事人才真正重要,不是对学者重要。所以我们要把根留下来。

长庆镇上洋村,村民拿出装有文书的箱子。

盖洋乡湖里村林氏契约。

梧桐镇后溪村后元宫自然村温氏文书。

郑振满教授在日本爱知县访问交流。

用文书去训练年轻学者

H:现在大家都认为你们建立了一套文书整理、保存的新范式,这个标准您是怎么定出来?

我们对民间文书的整理,是尊重原生态文献系统,即整理过程必须维持原生态,必须重建文献系统。我们的历史文献学从来都强调来龙去脉。我们现在提出的“归户”“归物”整理的原则,上手契、分家析产等等,需要有学术研究的神圣感,慢慢地一步一步做。我的目的不是要出成果,我是要训练学生,要把学生培养出来,所以我是不着急的,手把手,大家来一起读,一起来想,这一户文书的特点是什么?我们应该怎么去做梳理?这才是最重要的。

H:这个课程具体如何设置?

我们从2009年开始建立这个课程体系,建立了民间文献学的硕士点和博士点。然后有一套配套的教学模式:第一,本硕博打通;第二,必须接地气,推行实践教学,带他们到乡下去做访谈,去做调查,在现场解读文献;第三,我们是把学生带到这些大型的研究项目,直接参与科研实践,比如说《庄寨密码》的作者都是学生、《福建民间契约文书》的每一卷主编都是学生,我们鼓励学生做独立研究。

我们立项教育部首批“历史学实践教学”虚拟教研室,教育部给我们的任务是要带动不同区域的高校、包括境外的高校,来形成一套新文科的教学模式。有三大任务:第一是制作历史学实践教学的知识图谱;第二是培养中青年教师的实践教学技能;第三是建立教学资源库,上传相关教学案例与文件。这是一个教学改革的项目。

我们现在还跟哈佛燕京学社一起办班,目的是要培训年轻的学者,大概每年办一期,在全球范围招生。其实很多年以来,我们都跟台湾高校一起办暑期学校,在台南办过四年,在金门办过四年,这些年在我们这边办。

2023年8月底,厦门大学“民间历史文献与区域史研究”研究生暑期学校在永泰举行,在田野里训练研究生。

在田野里了解普通人的生活

H:您去一个新的地方会从哪里开始看起?

如果时间很短,肯定先看庙了,村庙就是一个乡村档案馆,里面包括整个乡村社会结构,只要一进去,家族和人群就一清二楚。当然关键在于顺着这份名单去追问,这些人的身份是什么,人与人之间的关系是什么?

H:如果再多一点时间,干什么?

聊天,就是找一些愿意跟你聊的人,慢慢去聊。

H:人家为什么愿意和您聊天,愿意把族谱或文书拿出来给你看?

跟人聊天打交道当然也是需要训练的。对我来说,有两个田野经验最重要。一个是我跟美国学者丁荷生一起,他做道教研究,天天要到处去看仪式,我跟他一起去看了无数仪式,一年到头到处看,他看仪式,我抄碑刻,在莆田走了一千五百个村,两千八百多个庙,后来我们就出了一套调查报告。第二个就是我们跟斯坦福大学、台湾“中研院”合作闽台社会文化比较研究,从1990年到1995年,要去找老人家聊天,每个村中找一百个老人家,其中五十个六十岁以上的妇人,五十个六十岁以上的男性,然后当中还有大概五个比较懂当地、会讲话的人。那些年我调查了四个村庄,大概四五百人。我与老人家聊天,很多老太太聊起来就啜泣不止,因为孩子夭折或者送人,勾起了难过的回忆。有了这些调查经历,我也就能够逐渐明白普通人的生活,学会如何跟老人家交流,跟乡民沟通。

H:听说每年元宵节,您都会带一批朋友回老家看仪式?

除疫情几年外,几乎每年我都组织元宵工作坊,特别是台湾的朋友很喜欢来。前几天我和台湾学者谢国兴做“两岸学者面对面”,他就谈及,最难忘的仪式是我老家枫亭的元宵节,另外一个是他老家西港的送王船。

H:看了这么多仪式后,您和丁荷生教授(Kenneth Dean)合作出版了一本《莆田平原的仪式联盟》(Ritual Alliances of the Putian Plain, Leiden and Boston:Brill, 2010),能简单讲讲这个“仪式联盟”吗?

我的说法是地方权利仪式化,就是用仪式来建构一个权力网络,这个是学术上的概念,然后到日常生活里面,那个仪式是一个身份认同,一套社会秩序。你在这个系统里,每个人都知道自己的身份,然后就知道自己应该怎么做人做事。

我举一个例子,疫情期间我们去看一个村庄的游神,我到那个庙里面,看到一个人拿着电话跟神在对话。他是在做中介,就是他们村里一个人在越南开医院不能回来参加这个游神仪式,需要跟神请假,然后借着这个机会跟神讨论他家里的各种事情,包括孩子的婚姻问题等。

我跟中山大学的一个教授,前年大年初二带着莆田一些年轻人去一个村庄看庙,榜文信息告诉我们,村庄庙会收款七十多万,除去游神的费用,其余全部用于公共事务。

那么仪式联盟的意义是什么呢?它形成了一套秩序,在我看来是一套互相信任的制度。因为这套仪式联盟一直在运作,所以大家有一个基本的信任,不怕人家赖账,可以一起去做生意。民间社会的同乡同业就是这么长出来的,就是和一个仪式联盟的人一起去打天下,背后其实是这一套机制。

(感谢厦门大学历史系郑莉及诸位同学对本文的帮助)

(本文原載《家園》雜誌175期頁14-28,引用請參考原文。)