摘要:中古礼典的五礼编次问题是中古礼制史研究的基本性问题,概括而言,晋隋礼典的五礼序列以吉、凶、宾、军、嘉为序,依托《周礼》,可谓《周礼》模式;而《贞观礼》以类相从,开启五礼新模式,以吉、宾、军、嘉、凶为序,可谓《贞观礼》模式。透过隋唐礼典篇、卷的具体变化,可知《贞观礼》《显庆礼》《大唐开元礼》仍不断有新制衍生,而较为突出的现象是,具体新制的创制并未宗法《周礼》,直接呼应了《贞观礼》在五礼编次上突破晋隋以来礼典的《周礼》模式。《贞观礼》的制作,代表着唐礼务实与实用的面向,充分协调了皇帝礼仪与现实政治的关联,统摄情理,开启唐礼缘情制礼的滥觞。国家礼典涵盖特定时期的皇帝礼乐制度,应该引起艺术史研究者的关注。

礼典为艺术史研究中的重要典籍,礼、律也为传统王朝国家治理的重要模式,学者高明士指出:“君主如能具体掌握礼、律要素,即可建立国家乃至天下秩序。”可谓知言。陈寅恪指出:“唐高祖时固全袭隋礼,太宗时制定之贞观礼,即据隋礼略有增省,其后高宗时制定之显庆礼,亦不能脱此范围,玄宗时制定之开元礼,乃折中贞观、显庆二礼者,固亦仍间接袭用隋礼也。”随着学界对中古礼制史研究的日渐深入,中古礼典并未固化为单一模式,而是处于不断调整、整合、革新的过程,具有相对稳定性与不稳定性的双重特征也凸显出来。所谓隋唐礼典一脉相承,特就其相对稳定性而言;至于隋唐礼典的相关篇卷乃至具体仪式多有删订与增益,则是就其不稳定性而论。

高明士指出,隋唐礼典在五礼编次问题上具有微妙的分殊:隋礼以吉、凶、宾、军、嘉为序,《贞观礼》则以吉、宾、军、嘉、凶为序。《贞观礼》新的五礼编次模式,具有深远的影响,宋代礼典如《开宝通礼》《政和五礼新仪》等仍然沿用其制。而上溯隋唐五礼编次的具体来源,也不乏轨迹可循,对于理解中古礼典的源与流问题不无裨益。至于礼典具体篇、卷的变化,更为直观地反映出礼典的旧礼与新制的变迁过程。

学界关于中古礼典的认知日益精细,而关于隋唐礼典整体变迁的基本脉络,措意者尚少,兹特就隋唐礼典的五礼编次及篇、卷的变化,草成此文,以就正于方家。

一、《周礼》五礼次序与晋隋五礼的编次

晋隋时期礼典的五礼次序,与《周礼》关系至要。《周礼·春官·大宗伯》叙述五礼次第,以吉、凶、宾、军、嘉为序,其中凶礼又包括丧礼、荒礼、吊礼、禬礼、恤礼,“以吉礼事邦国之鬼神示”,“以凶礼哀邦国之忧”,“以宾礼亲邦国”,“以军礼同邦国”,“以嘉礼亲万民”。而《周礼·地官·保氏》“一曰五礼”郑玄注,以及《尚书·尧典》“修五礼”伪孔传,所述五礼次序与《周礼》如出一辙。曹魏王肃《丧服要记序》论五礼,“古之制礼,其品有五:吉礼,祭礼是也;凶礼,丧礼是也;宾礼,朝享是也;军礼,师旅是也;嘉礼,冠婚是也。五者,民之大事,举动之所由者也”,也基本沿承《周礼》五礼次序。

汉章帝章和元年(87)曹褒修《新礼》,“撰次天子至于庶人冠婚吉凶终始制度,以为百五十篇”。《新礼》篇目涉及“冠婚吉凶”,但具体编次可能并未依据《周礼》五礼进行设定。学界一般认为晋礼最早采用五礼分类,不过在西晋《新礼》至《大唐开元礼》之间,五礼序列存在微妙的变动。唐人所修《晋书·礼志》概述五礼,吉礼之外,多以“五礼之别”发其端,《礼志上》以吉礼为主,《礼志中》云“五礼之别,二曰凶”,《礼志下》云“五礼之别,三曰宾”“五礼之别,其四曰军”“五礼之别,其五曰嘉”,这表明《晋书·礼志》五礼次第,沿承《周礼》,以吉、凶、宾、军、嘉为序。

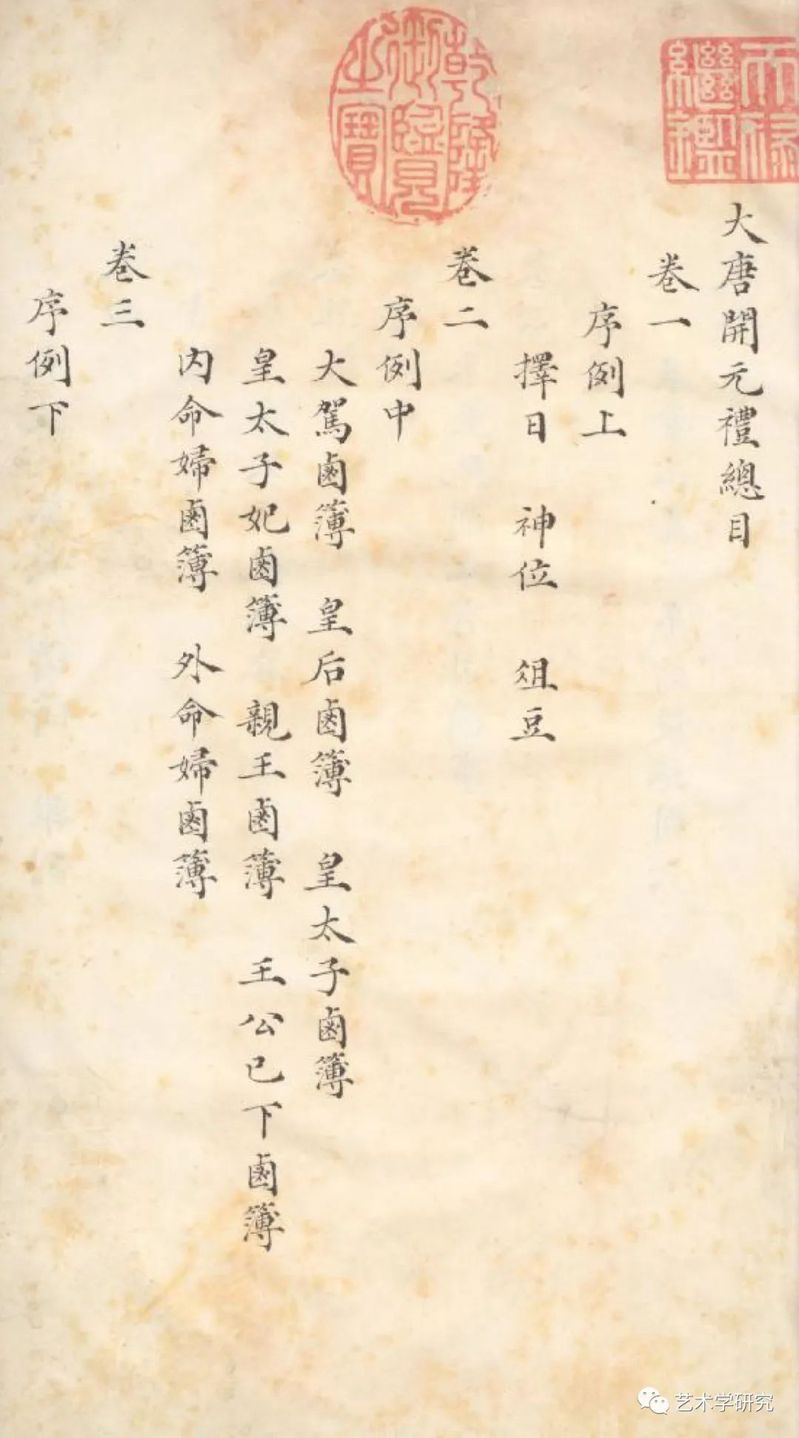

《大唐开元礼》清抄本内页,长春市图书馆藏

关于南北朝礼典的五礼次第,仅萧梁《五礼仪注》具体言及。《隋书·礼仪志》载:“梁武始命群儒,裁成大典。吉礼则明山宾,凶礼则严植之,军礼则陆琏,宾礼则贺玚,嘉礼则司马褧。”《通典·礼序》沿承《隋书·礼仪志》旧说。如果依照此说,则萧梁《五礼仪注》以吉、凶、军、宾、嘉为序。不过这一说法也遇到明显的反证,比较有代表性的是徐勉《上修〈五礼〉表》。

梁武帝普通六年(525)徐勉《上修〈五礼〉表》载:

乃以旧学士右军记室参军明山宾掌吉礼,中军骑兵参军严植之掌凶礼,中军田曹行参军兼太常丞贺玚掌宾礼,征虏记室参军陆琏掌军礼,右军参军司马褧掌嘉礼,尚书左丞何佟之总参其事。

徐勉《上修〈五礼〉表》叙述萧梁《五礼仪注》五礼次第,明确以吉、凶、宾、军、嘉为序,对此问题,《隋书·经籍志》也有相关记载。《隋书·经籍志》载:

《梁吉礼仪注》十卷,明山宾撰。

《梁宾礼仪注》九卷,贺玚撰。案:梁明山宾撰《吉仪注》二百六卷,《录》六卷;严植之撰《凶仪注》四百七十九卷,《录》四十五卷;陆琏撰《军仪注》一百九十卷,《录》二卷;司马褧撰《嘉仪注》一百一十二卷,《录》三卷。并亡。存者唯士、吉及宾,合十九卷。

《隋书·经籍志》在《梁宾礼仪注》后所附案语,叙述五礼以吉、凶、军、嘉为序,并未言及《宾礼仪注》的确切位置,而案语所言存者仅“吉及宾”,可作为宾礼位于吉礼之后的佐证。由此推测,萧梁《五礼仪注》以吉、凶、宾、军、嘉为序,并非以吉、凶、军、宾、嘉为序。

较为可惜的是,北朝礼典如《后魏仪注》《后齐仪注》等,史料中缺乏其五礼次第的明确记载,北周礼典更是完全不被史志目录所著录。隋朝所修《开皇礼》《仁寿礼》的五礼次第不明,幸运的是,在史料中却有眉目可寻。《隋书·礼仪志》载:“周公救乱,弘制斯文,以吉礼敬鬼神,以凶礼哀邦国,以宾礼亲宾客,以军礼诛不虔,以嘉礼合姻好,谓之五礼。”《隋书·礼仪志》分述五礼的基本内容,其五礼次第显然本诸《周礼》。《隋书·礼仪志》概述梁、陈、北齐、北周、隋五代礼制,其中《礼仪志一》《礼仪志二》记载吉礼,《礼仪志三》兼容凶礼、宾礼、军礼,《礼仪志四》涉及嘉礼,无疑也是遵循《周礼》的五礼次第。目前虽然缺乏直接的材料说明北朝及隋朝礼典的五礼编次,但在宗尚《周礼》的风气下,《隋书·礼仪志》的编次暗示着北朝及隋朝礼典五礼很有可能因循《周礼》。

二、隋唐礼典五礼编次及其篇目的变化

晋隋时期礼典的编次,基本遵用《周礼》,成为一种固定的模式,这一模式在唐代开始发生显著的变化,并成为此后王朝礼典的基本典范之一,而隋唐礼典篇、卷的删订与增益问题,在史料中也不乏端倪。

(一)隋唐五礼编次及其篇数

《通典》称:“但前古以来,凡执礼者,必以吉、凶、军、宾、嘉为次;今则以嘉、宾次吉,军、凶后宾,庶乎义类相从,终始无黩云尔。”所谓“今则以嘉、宾次吉,军、凶后宾,庶乎义类相从”,即《通典》重新安排五礼次第,以类相从,改以吉、嘉、宾、军、凶为序,所述礼制沿革及《开元礼纂类》,均按照这一序列。至于“但前古以来,凡执礼者,必以吉、凶、军、宾、嘉为次”,显然忽视了隋唐五礼编次的变革。

隋文帝时期礼典主要有二,即《开皇礼》《仁寿礼》。《开皇礼》的修撰始于隋文帝开皇三年(583),牛弘主持编纂,至开皇五年颁行当世,仁寿二年(602)杨素、苏威等重修礼典,颁行《仁寿礼》。

史料中未有明文记载《仁寿礼》卷帙,有学者称《仁寿礼》130卷,未详所据,疑非精确,而其中关于《开皇礼》篇数、卷帙的记载,主要有两条:第一,《旧唐书·礼仪志》载“隋氏平陈,寰区一统,文帝命太常卿牛弘集南北仪注,定《五礼》一百三十篇”;第二,《隋书·经籍志》载牛弘《隋朝仪礼》100卷。若据《旧唐书·礼仪志》所载,《五礼》130篇修成于开皇九年(589)平陈之后,应为《仁寿礼》。而高明士指出《仁寿礼》由杨素、苏威领衔,不应题牛弘,且牛弘参与修撰《仁寿礼》时为吏部尚书,并非太常卿。

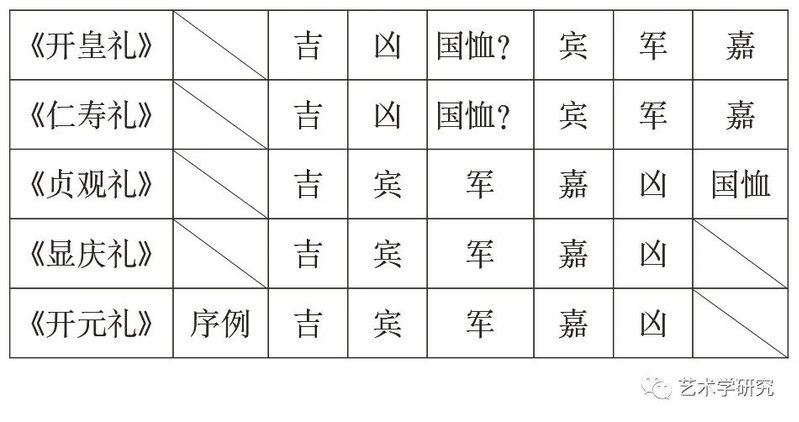

高明士所论确然有据,《开皇礼》为100卷,《隋书》已有明文。《隋书·礼仪志》载“开皇初,高祖思定典礼。太常卿牛弘奏曰……弘因奏征学者,撰《仪礼》百卷”,即为明证。而《隋书·牛弘传》载“(开皇)三年,拜礼部尚书,奉敕修撰五礼,勒成百卷,行于当世”,表明牛弘修《开皇礼》时为礼部尚书,而非太常卿。关于《开皇礼》五礼的具体卷帙,《旧唐书·经籍志》《新唐书·艺文志》著录高颎《隋吉礼》54卷,其他四礼不详。

唐代以前礼典的五礼编次,史料中并非均有明文记载,而礼典的五礼次第,在《贞观礼》中则有微妙的调整。《贞观礼》始修于唐太宗贞观二年(628),至贞观十一年正月由中书令房玄龄奏上。

《唐会要》载:“至贞观初,诏中书令房玄龄、秘书监魏徵等礼官学士,备考旧礼,著《吉礼》六十一篇,《宾礼》四篇,《军礼》二十篇,《嘉礼》四十二篇,《凶礼》六篇,《国恤礼》五篇,总一百三十八篇,分为一百卷。”《新唐书·艺文志》著录作《大唐仪礼》100卷,“《吉礼》六十篇,《宾礼》四篇,《军礼》二十篇,《嘉礼》四十二篇,《凶礼》六篇,《国恤》五篇,总一百三十篇”。《新唐书·艺文志》所载《大唐仪礼》即《贞观礼》正名。《唐会要》与《新唐书·艺文志》的差异主要在于《吉礼》篇数及五礼总篇数上,《唐会要》载《贞观礼》凡138篇,吉、宾、军、嘉、凶、国恤篇目合计总数恰好138篇;《新唐书·艺文志》著录《贞观礼》130篇,五礼篇数则为137篇,其中《吉礼》篇数较《唐会要》少1篇,《通典》《旧唐书·礼仪志》《新唐书·礼乐志》所载《贞观礼》的《吉礼》篇数均与《唐会要》相契合,故《贞观礼》的具体篇目,《新唐书·艺文志》所记或已有阙佚,并非全豹,当以《唐会要》为准。

《新唐书·艺文志》称《显庆礼》为《永徽五礼》,《永徽五礼》或为《显庆礼》正名。日本藤原世佐的《日本国见在书目录》著录“唐永徽礼百卅十卷”,“永徽礼”即《永徽五礼》的略称。《唐会要》载:“永徽二年,议者以《贞观礼》未备。又诏太尉长孙无忌,中书令杜正伦,中书侍郎李义府,中书侍郎李友益,黄门侍郎刘祥道、许圉师,太子宾客许敬宗,太常少卿韦琨,太学博士史道元,符玺郎孔志约,太常博士萧楚材、孙自觉、贺纪等重加缉定,勒成一百三十卷,二百二十九篇。至显庆三年正月五日,奏上之。高宗自为之序,诏中外颁行焉。”又载:“初,五礼仪注自前代相沿,吉凶备举。萧楚材、孔志约以《国恤礼》为预凶事,非臣子之宜言,敬宗、义府深然之,于是删而定之。”

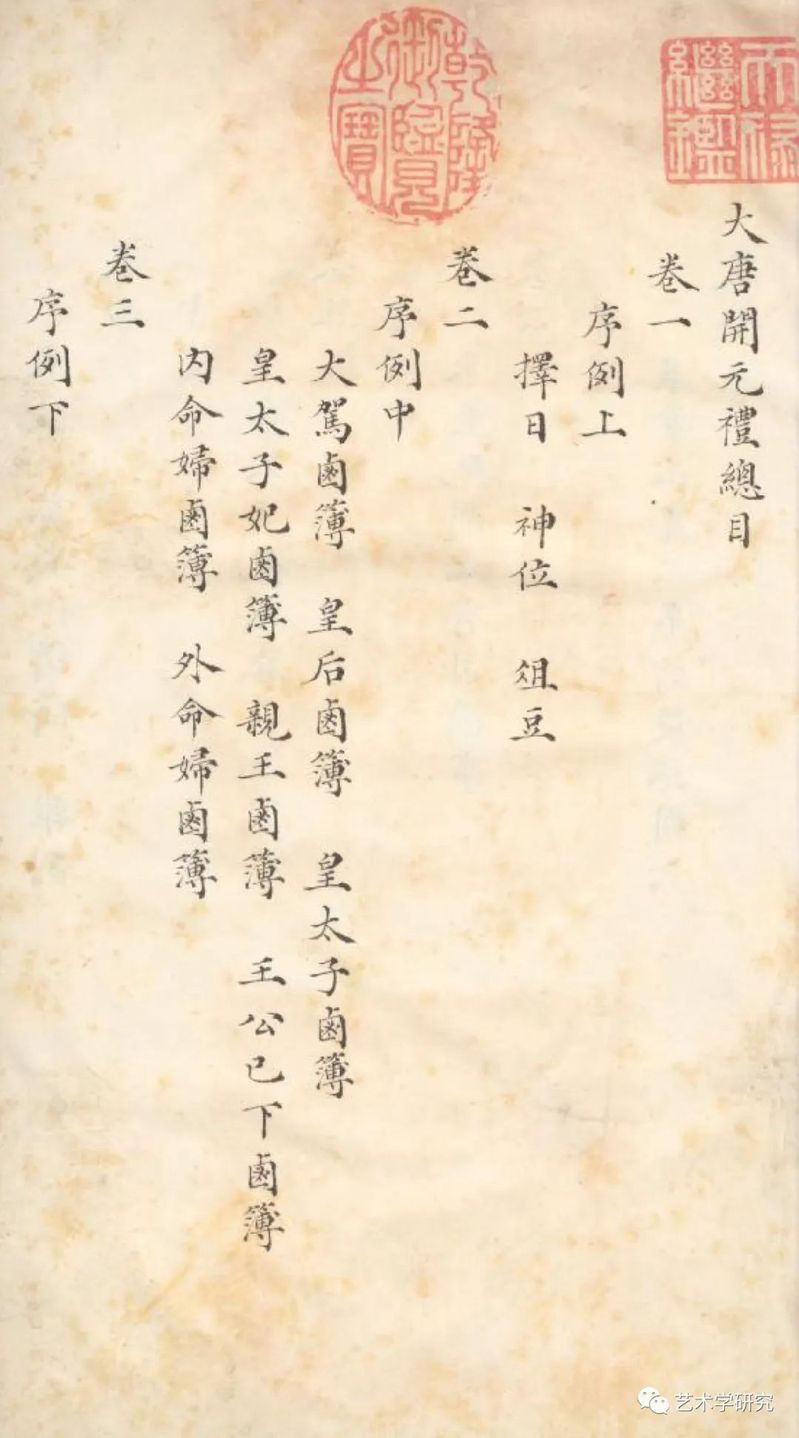

《唐会要》揭示出《显庆礼》的重要调整,在于删除了《国恤礼》。《四库全书总目》称:“《凶礼》古居第二,而退居第五者,(《大唐开元礼》)用《贞观》《显庆》旧制也。”明确言及唐代礼典五礼编次的变化。《开皇礼》五礼编次,以吉、凶、宾、军、嘉为序,而《唐会要》等所载《贞观礼》篇次,以吉、宾、军、嘉、凶为序,《新唐书·礼乐志十》也明文记载:“唐初,徙其(案:凶礼)次第五。”这反映出《贞观礼》五礼编次突破《开皇礼》等所代表的《周礼》旧制,实现了五礼编次的革新。

《旧唐书·礼仪志》载:

(开元)十四年,通事舍人王嵒上疏,请改撰《礼记》,削去旧文,而以今事编之。诏付集贤院学士详议。右丞相张说奏曰:“《礼记》汉朝所编,遂为历代不刊之典。今去圣久远,恐难改易。今之五礼仪注,贞观、显庆两度所修,前后颇有不同,其中或未折衷。望与学士等更讨论古今,删改行用。”制从之。初令学士右散骑常侍徐坚及左拾遗李锐、太常博士施敬本等检撰,历年不就。说卒后,萧嵩代为集贤院学士,始奏起居舍人王仲丘撰成一百五十卷,名曰《大唐开元礼》。二十年九月,颁所司行用焉。

据此,《大唐开元礼》(以下简称《开元礼》)主要修成于唐玄宗开元十四年(726)至开元二十年之间,张说所谓“折衷”《贞观礼》《显庆礼》则为《开元礼》的主要修撰手段。另外,《贞观礼》并无《序例》,《开元礼》中《序例》部分或为其新增,具体五礼编次基本同于《贞观礼》。

综合上文所论,通常习称的《开皇礼》《贞观礼》《显庆礼》等均为礼典的别称。上文引《隋书·礼仪志》载:“开皇初,高祖思定典礼。太常卿牛弘奏曰……弘因奏征学者,撰《仪礼》百卷。”即《开皇礼》有“仪礼”之名。唐人称《开皇礼》为《隋朝仪礼》,隋人或称作《大隋仪礼》,而《贞观礼》《显庆礼》,唐人则分别称作《大唐仪礼》(《旧唐书·经籍志》题作《大唐新礼》)、《永徽五礼》。《开皇礼》《贞观礼》均以“仪礼”为题名,体现出其师法《仪礼》之意。刘安志讨论《开元礼》的性质,指出《开元礼》“是五礼的规范和一般性原则,是礼制,与仪注之间是体和用的关系”,礼典与仪注具有互文性,礼典“仪礼”的性质,在根本上决定了隋唐礼典只能是典范性礼仪,绝非具体的仪注。《贞观礼》中《国恤礼》沿承《开皇礼》,而又以凶礼奠后,考虑到《国恤礼》与凶礼性质相近,两者应紧密相连,若据此推论,《开皇礼》中《国恤礼》应在凶礼之后、宾礼之前。自《开皇礼》至《开元礼》,五礼编次变更问题如下所示(表1):

表1 隋唐礼典五礼编次序列表图片

(二)隋唐礼典五礼篇目的损益

关于《开皇礼》《仁寿礼》之间的变更,学者多聚焦于凶礼层面。检视隋文帝仁寿二年(602)诏书:“至于四时郊祀之节文,五服麻葛之隆杀,是非异说,踳驳殊途,致使圣教凋讹,轻重无准。”可知《仁寿礼》在《开皇礼》的基础上,又有损益,除凶礼之外,又兼涉皇帝祭礼。开皇五年(585)之后所见隋代皇帝礼仪,或属《开皇礼》的范畴,或为后出新制,对此具体问题有必要进行甄别。

《隋书·礼仪志》载:“开皇十四年,群臣请封禅,高祖不纳。晋王广又率百官抗表固请,帝命有司草《仪注》。于是牛弘、辛彦之、许善心、姚察、虞世基等创定其礼,奏之。……十五年春,行幸兖州,遂次岱岳。为坛,如南郊。又壝外为柴坛,饰神庙,展宫悬于庭,为埋坎二,于南门外。”又载:“开皇十四年闰十月,诏东镇沂山,南镇会稽山,北镇医无闾山,冀州镇霍山,并就山立祠。东海于会稽县界,南海于南海镇南,并近海立祠。”其中涉及封禅礼及四镇四海的祭祀。鉴于上文所及礼典与仪注为体与用的关系,开皇十四年(594)牛弘、辛彦之等草《封禅仪注》,开皇十五年正月隋文帝行封禅礼并“大赦天下”,未必完全说明《开皇礼》无封禅礼。至于开皇十四年闰十月所定四镇四海之祭,实则与隋朝一统天下后,创设岳镇海渎之祀直接相关。《隋书·高祖纪下》载开皇十五年“三月己未,至自东巡狩。望祭五岳海渎”,即隋文帝在行封禅礼之际,又“望祭五岳海渎”,岳镇海渎之祭或为《仁寿礼》所收新制。限于《仁寿礼》卷数、篇数未详,不妨暂以《开皇礼》审视隋唐礼典的沿革与创新问题。

《开皇礼》《贞观礼》《显庆礼》《开元礼》等篇目的损益,史料所记不过只言片语。《显庆礼》篇数,上节引《唐会要》作229篇,《旧唐书·高宗纪上》作259篇,《新唐书·艺文志》则作299篇,《大唐开元礼》仅238篇(详见下文),故《显庆礼》篇目当从《唐会要》所记,共229篇。在礼典的著录方式上,隋唐礼典以篇、卷为计量单位。清人秦蕙田称:“五礼之书,莫备于梁天监。时经二代,撰分数贤,汇古今而为一本,宸断以决疑,卷帙逾百,条目八千,洋洋乎礼志之盛也。”萧梁《五礼仪注》的著录方式值得关注,比较具有代表性。《梁书·徐勉传》载:

《嘉礼仪注》以天监六年五月七日上尚书,合十有二秩,一百一十六卷,五百三十六条;《宾礼仪注》以天监六年五月二十日上尚书,合十有七秩,一百三十三卷,五百四十五条;《军礼仪注》以天监九年十月二十九日上尚书,合十有八秩,一百八十九卷,二百四十条;《吉礼仪注》以天监十一年十一月十日上尚书,合二十有六秩,二百二十四卷,一千五条;《凶礼仪注》以天监十一年十一月十七日上尚书,合四十有七秩,五百一十四卷,五千六百九十三条:大凡一百二十秩,一千一百七十六卷,八千一十九条。

关于汉代律令的篇章结构,张忠炜指出卷是“就载体言”,章则是就文字而言,其中章存在大的意义单位(指律篇)与小的意义单位(指律条)的分殊。此说对于礼典的著录方式无疑具有重要的启发性。萧梁《五礼仪注》主要以帙(套)、卷、条为计量单位,卷据载体而论,帙则与装帧形式相关,约5卷以上为1帙,萧梁《五礼仪注》1帙平均在8至11卷之间。

比较特殊的是,礼典不以章进行著录,而是改用条,条也存在大的意义单位与小的意义单位的分殊,条、篇的相近处在于内容具有完整性。条为小的意义单位,在《大唐开元礼》中仍可考见,如“右一条与劳问外祖父疾苦礼同”“右两条同劳问外祖母疾苦”“右三条同劳问诸王疾苦”,而其具体内容均在“劳问疾苦”篇。条为大的意义单位,则与篇等同,《唐会要》所记“凡增二十九条”即此意(详见下文)。

今存《大唐开元礼》共150卷,卷目下又有子目(篇、条),若以内容的完整性为前提,《大唐开元礼》凡238篇,五礼卷数及篇数依次为:《序例》3卷,共17篇;《吉礼》75卷,共97篇;《宾礼》2卷,共6篇;《军礼》10卷,共23篇;《嘉礼》40卷,共68篇;《凶礼》20卷,共27篇。为便于直观考察隋唐礼典五礼的具体变动,兹列隋唐礼典篇目、篇数及卷数如下(表2)。

表2 隋唐礼典篇目、篇数及卷数图片

考察《开皇礼》与《贞观礼》之间的增损,《唐会要》所记“凡增二十九条”为关键性史料。《唐会要》称:“又皇太子入学,及太常行山陵、天子大射合朔、陈兵于太社、农隙讲武、纳皇后行六礼、四孟月读时令、天子上陵朝庙、养老于辟雍之礼,皆周隋所阙,凡增二十九条。”有学者指出:“如以二十九条当涉二十九篇为计,则所增应占《贞观礼》一百三十八篇的五分之一以上。”《唐会要》所载并不精确,在具体细节上有必要进行甄别。

《周书》《隋书》关于北周、隋代射礼的记载,学者已有相关研究。《周礼》中关于天子射礼的记载,《礼记正义》有贴切的疏释:“凡天子、诸侯及卿、大夫礼射有三:一为大射,是将祭择士之射;二为宾射,诸侯来朝,天子入而与之射也,或诸侯相朝而与之射也;三为燕射,谓息燕而与之射。”《周书》不乏北周武帝行大射礼的记载,如保定元年(561)正月,“大射于正武殿,赐百官各有差”;十月,“帝御大武殿大射,公卿列将皆会”;建德二年(573)“十一月辛巳,帝亲率大[六]军讲武于城东。癸未,集诸军都督以上五十人于道会苑大射,帝亲临射宫,大备军容”。这表明北周武帝不仅在宫中行大射礼,也营建了专门性质的射宫,相比于宇文泰在宅邸所建“射堂”,射宫更能凸显出皇室的威严。在射礼的性质上,有学者强调草原传统的重要性,不过北周皇帝射礼并非仅有大射,还有宾射和燕射。庾信《庾子山集》就收录了《燕射歌辞》;《隋书·礼仪志五》载北周皇帝十二辂,其中在大射之外,还有宾射和燕射,“九曰金辂,以祀星辰,祭四望,视朔,大射,宾射,飨群臣,巡牺牲,养国老。十曰象辂,以望秩群祀,视朝,燕诸侯及群臣,燕射,养庶老,适诸侯家,巡省,临太学,幸道法门”;《隋书·礼仪志六》载北周皇帝十二服:“祀星辰、祭四望、视朔、大射、飨群臣、巡牺牲、养国老,则服山冕,八章十二等。衣裳各四章,衣重火与宗彝。群祀、视朝、临太学、入道法门、宴诸侯与群臣及燕射、养庶老、适诸侯家,则服鷩冕,七章十二等。衣三章,裳四章,衣重三章”。北周射礼建立完备的大射、宾射、燕射,绝非鲜卑旧俗的范畴所能涵盖,而是鲜明地体现出北周据《周礼》再造姬周射礼的政治理念。

隋礼虽未承继北周宾射、燕射,而大射礼习见。《隋书·礼仪志三》明确记载“隋制,大射祭射侯于射所,用少牢”,《隋书·礼仪志七》载隋朝大射服武弁,《隋书》更是频频记载隋文帝行大射礼,如开皇四年(584)正月,“大射于北苑”;六年九月,“上素服御射殿,诏百寮射”;十二年十一月,“百寮大射于武德殿”。至隋炀帝时仍行大射礼,大业四年(608)正月,“百寮大射于允武殿”。《隋书·音乐志下》收录元会仪“大射登歌辞”,更能说明隋礼必然有大射礼。有学者指出“皆周、隋所阙”中的“阙”字可以作“不足”解,而“凡增二十九条”中的“增”字,兼指条目内容上的增订,“天子大射”应属此例。特就增益篇目而言,《贞观礼》新增篇目即“皇太子入学”“太常行山陵”“合朔陈兵于太社”“农隙讲武”“纳皇后行六礼”“四孟月读时令”“天子上陵朝庙”“养老于辟雍之礼”8条(篇)。隋礼行高禖礼,《大唐开元礼》无之,而房玄龄并未言及唐代废除高禖礼之事,唐代废除高禖礼的具体时间值得玩味。比较有趣的是,排除“天子大射”为《贞观礼》新增篇目后,恰恰满足《贞观礼》比《开皇礼》多8篇的篇数。

《显庆礼》删去《贞观礼》中《国恤礼》5篇,上文引《唐会要》载“萧楚材、孔志约以《国恤礼》为预凶事”,其中“国恤礼”三字,《旧唐书·李义府传》作“皇室凶礼”,即“国恤”以皇室为基本对象。有学者提出《贞观礼》的《国恤》,皇帝之外,又有太皇太后、皇太后、皇后、太子、太子妃等目。《显庆礼》在篇目上大幅度增益,虽已删去《贞观礼》中《国恤礼》5篇,但在篇数上又比《贞观礼》多出91篇。吴丽娱推测“临轩册后”“内册皇太子”等即为《显庆礼》新增礼仪,不过是《显庆礼》增益篇目的冰山一角。

如史料所记,《大唐开元礼》撰修于唐玄宗开元十四年(726)至开元二十年之间,而据吴丽娱所考,其中所收新礼,包括开元年间已行新礼,以及开元十八年至开元二十年间所定新制。《大唐开元礼》在卷数上比《显庆礼》多20卷,而在篇目上仅多9篇,二者关系极为不对称。关于《大唐开元礼》新增篇目及卷目,《大唐开元礼·序例上》提供了有效的线索:(1)《大唐开元礼·序例上》载“肃明皇后庙。孝敬皇帝庙。右,二庙新修,享仪皆准太庙例”,相应卷目即卷四三《肃明皇后庙时享有司摄事》、卷四四《孝明皇帝庙时享有司摄事》;(2)《大唐开元礼·序例上》载“仲春,祭五龙坛。右,准敕,新撰享礼,乐用姑洗之均三成”,相应卷目即卷五一《兴庆宫祭五龙坛》;(3)《大唐开元礼·序例上》载“仲春、仲秋上戊,释奠于齐太公(原注‘以留侯张良配’)”,相应卷目即卷五五《仲春、仲秋释奠于齐太公》,而卷八八《制遣大将出征有司告于齐太公庙》,显然也属于礼仪新制;(4)《大唐开元礼·序例上》载“隐太子庙、章怀太子庙、懿德太子庙、节愍太子庙、惠庄太子庙、惠文太子庙。右,并新撰享礼,每年四享”,相应卷目即卷七四《诸太子庙时享》。如此,《大唐开元礼》在《显庆礼》基础上,新增篇目、卷目主要有6篇/卷。此外,《大唐开元礼》也存在卷数不变、篇目增加的案例,如卷七八《王公以下拜扫(原注“寒食拜扫附”)》,其中“寒食拜扫”也为开元二十年新增礼仪。

隋唐礼典删订与增益的基本过程,其具体细节未必均有明文可考,但透过隋唐礼典篇、卷的具体变化,可知《贞观礼》以后新制仍然不断地衍生,而具体新制的创制服务于现实政治,并未宗法《周礼》,成为突出的政治现象。

结语

晋隋礼典的五礼序列以吉、凶、宾、军、嘉为序,依托《周礼》,可谓《周礼》模式;而《贞观礼》则开启五礼新模式,以吉、宾、军、嘉、凶为序,可谓《贞观礼》模式,隋唐礼典基本结构及具体篇、卷的变易与革新,留下诸多令人思考的空间。

中古时期礼典的编纂存在旧制不断更新与新制迭出的突出现象,新制的创制与《周礼》关系密切,在具体新礼的创造乃至仪式的革新上,均有宗法《周礼》的明确迹象。有学者指出:“约中唐以后,君臣对‘古礼’的热情渐趋低落;除了必要的礼典,依‘周礼’对王朝制度做大幅度改弦更张的事情,越来越罕见了。”而从隋唐礼典的编纂问题来看,《周礼》在礼典的制作中并非唯一取法对象,或者说并非主要师法对象,这在《贞观礼》中已有突出表现。从隋唐礼典的删订与增益过程而言,礼典的改定与新制的生成相辅相成,《贞观礼》《显庆礼》《大唐开元礼》仍在不断衍生新制,直接服务于现实政治,而未宗法《周礼》,是其中较为突出的政治现象。

在五礼编次问题上,《贞观礼》以类相从,突破晋隋以来的《周礼》模式,创造出新的《贞观礼》模式,这一转变代表着唐礼制作的务实与实用的面向。唐太宗贞观十四年(640)调整丧服制度,涉及嫂叔、舅、曾祖、嫡子妇、众子妇服等服制,兼顾“情理”。《贞观礼》五礼编次的转换,或者也在于充分协调皇帝礼仪与现实政治的关联,统摄情理,开启唐礼缘情制礼的滥觞。

在史籍分类中,礼典最早被归为“仪注”类。《隋书·经籍志》称:“仪注之兴,其所由来久矣。自君臣父子,六亲九族,各有上下亲疏之别。养生送死,吊恤贺庆,则有进止威仪之数。”在史志的书写中,更为注重礼典治世的政治职能。宋人周必大表彰《大唐开元礼》的价值,更称:“朝廷有大疑,不必聚诸儒之讼,稽是书而可定;国家有盛举,不必蕝野外之仪,即是书而可行。”即将礼典治国安邦的政治功能推挹至极致。不过,作为治国安邦的国家礼典,在学界的研究中也展现出艺术史的面相。巫鸿指出:“礼仪美术是中国美术在魏晋以前的主要传统,在此之后也从没有消失。”国家礼典涵盖特定时期的皇帝礼乐制度,理应引起艺术史研究者的关注。

(本文經作者授權發佈,原載《藝術學研究》2023年第2期,註釋從略,引用請參考原文。)