【内容提要】起义、革命的成因是比较政治研究的重要议题,但现有研究大多忽视了地域层次因素的影响。本文运用量化历史方法重建了晚明分省人均税负数据,并通过过程追踪,探究了地域不平等与明末起义的因果关联。研究发现,明代北方与东南以“税负倒挂”为枢纽的地域不平等是导致起义发生且集中于北方的一个重要因素。二者的税负差距产生于明王朝的军事地理格局,因经济社会韧性的差距而扩大,士绅群体的权力差距又使之固化和进一步扩大。日益深化的地域不平等把明王朝拖进国家军事-财政危机与对北方超负荷汲取的恶性循环,最终推动了北方的起义浪潮。上述发现为明末起义提供了更具整合性的因果图景,展现了在起义革命成因多层次分析框架中引入地域层次的意义。地域不平等概念蕴含的“找回疆域国家”和大国政治整合研究议程,亦或有助于推进比较政治学的创新与中国政治学的理论构建。

【关键词】起义 地域不平等 税负 明末 革命理论

一、导言

周期性爆发大规模农民起义是中国历史的一大鲜明特点,与之相关的“历史周期率”问题也是中国历史学、历史政治学的一个重大问题。作为中国历史上规模最大、持续时间最长,受到全球化影响最早的一波起义浪潮,明末起义不仅在国内史学界的农民起义研究中占据着重要地位,也受到西方社会科学中革命、反抗和集体暴力研究的关注。但是,学者们对明末起义成因的研究都未能充分回答以下问题:为什么明末起义浪潮的发源地集中于北方,特别是陕西?

明末起义浪潮具有显著的空间集聚性。万历到崇祯年间发生了32次成规模的起义,除去两广和川黔的10次带有族群冲突性质的起义,在剩下的22次中,有15次爆发于北方四省八府(陕西、山西、河南、山东及北直隶八府),其中陕西就有8次,正是发源于陕西的这些起义最终汇聚成了推翻明王朝的关键力量。理查德·拉克曼(Richard Lachmann) 指出,历史社会学不仅要解释变革性事件(例如革命和大规模反抗运动)为何发生,还需要解释其为何在特定的时间和空间发生。赵鼎新认为,加大被解释问题的信息量是弥补机制解释缺陷的好方法,一个更好的理论是能够解释更多现象的理论。对于明末起义浪潮来说,如果一个因果叙事只能笼统地解释其何以发生,而不能解释其空间集聚性,那么即便它不是错误的,至少也是有待完善的。要解释明末起义成因的空间性,就需要把那些一般性的解释——阶级斗争、人口压力、气候变化与自然灾害等——置于地域层次上进行检验,同时运用“次国家比较分析”(sub‑national comparative analysis)来识别导致地域间差异的要素和机制。

基于上述问题意识和方法论立场,本文发现:东南与北方的地域不平等是解释明末起义空间集聚性的关键所在。不同于明代“苏松重赋”的传统经济史观点,笔者自建的晚明分省人均税负数据显示,北方在明王朝的军事-财政体系中承受着与其经济水平不成比例且不断加重的负担,东南虽然富庶,但税负反而相对较轻。南北之间经济社会韧性的差距和士绅群体权力的差距,导致二者的“税负倒挂”在明代中后期持续扩大。即便北方屡遭极端自然灾害,明王朝也始终未能对失衡的财税结构进行补偿性、调适性、预应性的变革。在“东南之财赋”不能充分为国所用的局面下,中央财政危机与北方过度汲取之间的恶性循环愈演愈烈,最终导致北方民穷财尽,其经济、社会、生态在“小冰河期”的冲击下全面崩溃,酿成起义浪潮。马俊亚用“被牺牲的局部”这一概念来形容在明清两代因漕运和盐利“大局”而导致社会生态被严重破坏的淮北地区,与之类似,明代(特别是晚期)的北方堪称“被牺牲的半壁江山”。

二、明末起义缘何集中于北方:一个文献评述

要探究明末起义的成因,就需要全面把握明王朝在17世纪早期面临的危机。一般认为,在王朝国家一体化调节能力衰退的内在趋势下,明朝受到全球小冰河期、白银供应链断裂和辽东战争失利等因素的交互性冲击,遭遇了严重的军事-财政危机。边镇粮饷匮乏,军队后勤不济,北部边镇和西南少数民族地区发生一系列兵变叛乱。为应对危机,明王朝统治者开征“三饷”(辽饷、剿饷和练饷的合称),裁撤驿递,不断加大资源汲取力度,最终超过民众承受极限,民变与兵变合流形成了起义浪潮。

通过揭示民变与兵变的互动关系,上述因果叙事在一定程度上解释了明末起义集中于北方而不是南方的原因——边军的叛乱为北方民众起义提供了资源和机会。但这一解释存在两个明显的缺陷。第一,无法解释为什么万历二十二年(1594年)播州之乱和天启年间的川黔奢安之乱并没有在西南地区引发广泛的起义。第二,这一解释包含一个并不成立的隐含假定:民众的反抗意愿或动员潜势在全国范围内是较为均匀的。而明末历史的真实却是,民众的生存处境因其所处地域的不同而有着巨大的差异。只有准确认识这种地域不平等并理解其成因,才能对明末起义在北方特别是陕西的空间集聚做出完备的解释。

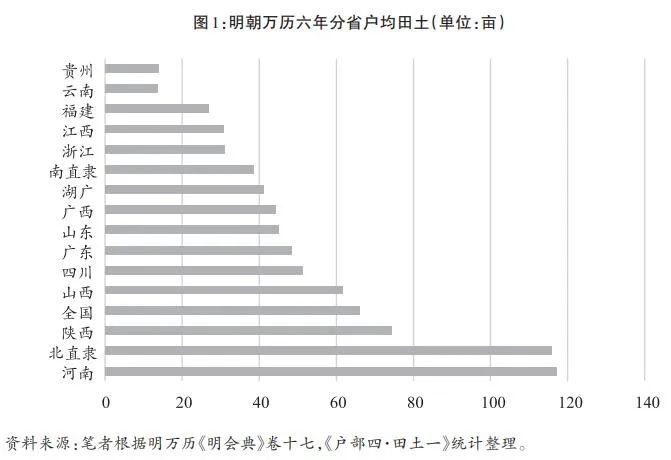

人口压力或人地矛盾是农业社会崩溃的主要原因之一,也在农民起义与内战成因的研究中占据着重要地位。杰克·戈德斯通(Jack A. Goldstone)就以周期性人口增长所带来的结构性危机来解释明末的反抗浪潮。根据曹树基的估测,明朝人口从洪武二十四年(1391年)到崇祯三年(1630年)的年均增速为0.41%,增长了约1.66倍。以现代的标准来看这是比较可观的增长,但与清朝顺治到道光二百年间增长3倍的速度相比,明朝的人口压力就不显得那么突出了。更重要的是,基于人口总量的推论忽视了人口的空间分布。无论是根据万历六年(1578年)《明会典》计算得出的分省户均田土数据(见图1),还是根据笔者重建的数据(下一节具体介绍),明朝南方的人口压力都明显高于北方。因此,即便人口因素在国家层次对于明末起义成因有一定的解释力,在次国家层次也很难站得住脚。

另一种有影响力的观点强调自然灾害的区域性。在17世纪早期,明王朝不同地域受到全球小冰河期冲击的程度不同,北方的自然灾害频率和强度远远超过南方,这使得北方农民陷入了极端生存危机。这一观点符合已有的量化历史研究结论。无论是气候地理学者的统计还是历史文献的记载,都支持万历四十四年(1616年)河南、山东饥民起义和崇祯初年陕西起义浪潮与严重旱灾的直接关联。但是,过度依赖自然灾害这一外生变量,容易导致对各地域原有内生性因素的忽视,例如政府赈灾与粮食储备、水利设施,以及一个至关重要的调节变量——税负水平。在“靠天吃饭”的农业社会,丰年积谷是农户主要的备荒手段,水利设施则是最重要的生产性基础设施。高税负减少了农户的储备,削弱了基层本可用于兴修水利和就近赈济的财力,从而放大了灾害的损失。

明末起义的空间集聚是否与不同地域的税负不公平(tax inequity)有关?对此,经济史学者的观点并不一致。传统观点认为,明朝税负最重的地方是南直隶的苏州府和松江府(以下简称“苏松二府”),也即所谓“苏松重赋”,其主要证据是按照《明会典》计算所得的苏松二府亩均税粮远超其他地区。但也有学者认为明代赋役重负在北方而不在江南,因为北方承担着对“九边”的军事后勤供给任务。方兴从税负计算口径的角度对北方重负说做出了有力的论证。他指出,尽管苏松二府的亩均税粮在全国首屈一指,但其户均税粮与陕西、山西、河南三省相近。这三省的户均税粮甚至达到了江西、浙江、福建的两倍。

之所以选择户均口径,是因为亩均和口均两种口径均有难以克服的硬伤。先看亩均算法。南北方的粮食亩产量因气候、水文、土壤、作物种类、劳动力投入强度等方面的差异而存在明显差距。根据吴慧的研究,明代中后期南方粮食单产约为2.61石/亩,北方约为2石/亩。但是否按照这一单产数字对亩均税粮进行加权调整就可以了呢?答案是否定的。因为我们无法确定明王朝账册上的那些耕地是否都得到了充分的耕种,北方各省较高的户均耕地面积可能也意味着较低的垦殖率。而且,江浙地区丝棉纺织业发达,相当一部分耕地用于种植桑棉,其产出更较粮食为高。因此,亩均算法必然带来对南方税负的高估和对北方税负的低估。依赖明朝官方统计数据的口均算法也会产生同样的偏误,因为江南的口数其实只是丁数,而北方的口数更接近真实数据,其背后的原因是南北力役征发依据的不同。

户均税粮(米麦)这一指标尽管比亩均税粮更优,但仍有一重大疏漏,那就是没有将不同地区税粮的折银比例计算在内。随着明代财税体系逐渐走向白银货币化,实物折银比例日益成为决定实际税负水平的关键性因素。同样是米,东南供京的“金花银”为每石折银二钱五分,也即四石折银一两;而山西起运宣府、大同边镇的折银比例则为每石一两,还要加上二钱的脚价银(政府雇佣夫役运输的费用)。正如黄仁宇指出的:“根据基本的估算,长江三角洲地区的税率要高于其他地区通行税率的五六倍。但是由于这一地区折收金花银和官布,一般民众实际上的税收负担降低很多……沿海的松江府由于碱性土壤而土质较差,但当地的土地所有者们却可以从慷慨的税亩折算中得到补偿。”当然,米麦粮食只是明代田赋的一部分。要更准确地把握明代各省的税负水平,需要将粮食、丝棉、布匹、草料等实物分门别类折算为白银再加总。万明和徐英凯通过对《万历会计录》的详尽整理完成了上述工作,他们的研究结果有力地支撑了北方重负说。如图2所示,在万历初年,北方四省和北直隶的户均税负不仅在两京十三省中位居前五,而且也明显高于苏松二府。全国只有陕西和山西的户均税负超过3两,比松江府分别多出68.7%和56.4%,是南直隶的两倍还多。

以上评述让我们有理由做出这样的研究假设:在控制了兵变叛乱、人口压力和自然灾害等因素的前提下,明代税负越高的省份越有可能发生起义。为检验这一假设,本文构建了一个万历到崇祯年间(1573—1644)的省级动态面板数据集,将分省税负数据从“户均”水平进一步精确到“人均”水平。

三、数据与描述性证据

(一)起义数据

本文的被解释变量“农民起义”(uprisingit)是一个虚拟变量,其定义为t年在i省有农民起义发生或发展,有则为1,无则为0。这一定义与既往研究中用于新起义发生或起义存在的两种定义方式有所不同。之所以作此调整,是因为既往的两种定义都无法较好地体现那些并未自立门户而是加入已有起义队伍的后发性起义行动。在明末陕西起义军千里转战的过程中,山西和河南的民众都曾踊跃响应,投身起义,推动了起义在这两省的蓬勃发展。相比之下,尽管起义军也曾涉足南直隶西部和四川北部,但并未立稳脚跟,甚至遭遇了严重的失败。起义在特定地域发展得顺利与否,一定程度上反映了该地民众对起义的支持度和参与度。

起义数据主要从《中国历代战争年表》下卷中获得,这一数据在农民起义研究中被广泛使用。书中对起义的记录包括时间、地点、主要人物和起义经过简述等信息。如前文所述,1573年—1644年共有22场非族群冲突性质的起义。这些起义的活动范围有的限于一省之内,有的则先后转战多省,特别是以李自成、张献忠、罗汝才为主要领导人的陕西起义军。基于《中国历代战争年表》的条目式记录,笔者进一步参考了顾诚对于陕西起义军转战历程的考证,完成了对农民起义变量的赋值。

(二)税负数据

各省的人(口)均税负水平(taxkouit,单位:两/人)是本文的核心解释变量,其定义为在t年由中央政府规定的i省应缴田赋(包括起运与存留)总额与t年i省的人口之比。要得到这一数据,需要将各省田赋总额除以各省人口。

在万明和徐英凯对《万历会计录》所载万历六年(1578年)分省田赋折银总量的基础上,笔者叠加各省“三饷”的数额,再减去个别年份个别省份的蠲免数额,得到分省田赋总额数据。同时,为了将税负精确到人均水平,笔者根据曹树基的研究成果,对1573年—1644年明代各省人口变化进行了建模估算。估算过程分为两步。第一步,以曹树基重建的洪武二十六年(1393年)人口数字和各省人口年均自然增长率进行指数插值,得到基准人口数据序列。第二步,扣除1556年关中大地震、1580年—1588年北方严重旱灾和鼠疫、1616年—1617年山东全省严重旱灾、1603年南直隶大荒大疫、崇祯年间战乱灾荒等事件在不同省份导致的人口损失。

(三)人口压力数据

在农业社会,人均耕地面积是衡量人口压力的最佳指标。由于统计错误、土地瞒报、各地亩制不一等原因,明代黄册和《明会典》所载的田亩数字有比较大的误差,要想重建晚明各省耕地面积的变化情况十分困难。退而求其次的做法是假定万历到崇祯年间各省耕地面积不变,并选择一个相对准确的数据作为计算标准。鉴于张居正改革在清丈全国田亩方面取得的成就,笔者使用樊树志对万历十一年(1583年)清丈基本完成后各省田亩总额的汇总结果,得到分省田亩数据。再以人口数除以田亩数,即得到人均耕地面积变量(arablekouit,单位:顷/万人)。

(四)兵变叛乱数据

兵变叛乱变量(rebelit)为虚拟变量,其定义为t年在i省是否有正规军或少数民族武装的反叛活动存在,存在记为1,不存在则记为0。兵变叛乱的资料来自《中国历代战争年表》,其典型表述为“番酋✕✕起事”,“副总兵✕✕起事”,其记录包含了兵变叛乱的时间、地域、直接原因、大致过程等。

(五)自然灾害数据

本文构建的自然灾害数据包含水灾(floodit)、旱灾(droughtit)、病虫害(pestit)、瘟疫(plougeit)、饥荒(starveit)及政府赈灾(reliefit)六个变量。这里的水灾包含了异常雨、雪、雹、洪涝及河流溃决等,低温霜冻灾害由于数量稀少故未纳入数据。病虫害包括蝗灾和虫灾。瘟疫指人类传染病或人畜共患传染病,单纯的畜疫不包含在其中。除政府赈灾为虚拟变量外,其他五种灾害均为定序变量,这有利于识别自然灾害强度对农民起义的影响。自然灾害的数据来源是张德二主编的《中国三千年气象记录总集》,这一资料汇集了正史和地方志中的大量灾害记载,并按照年份和省份分类编纂,具有很高的史料价值。笔者参考《中国近五百年来旱涝分布图集》对旱涝灾害的分级方式,将叙述性记录转换为编码,具体编码规则见表1。

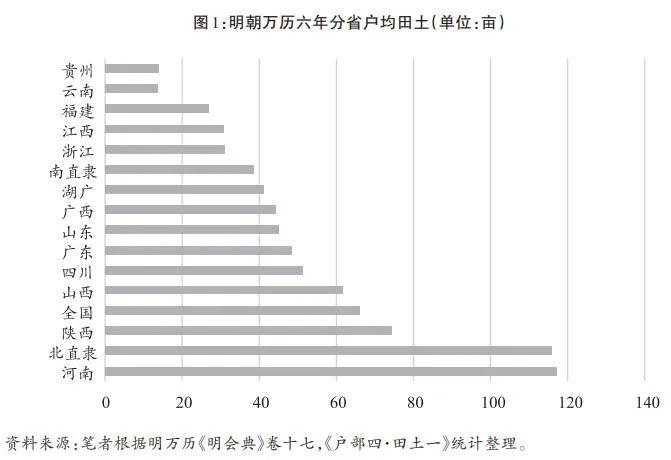

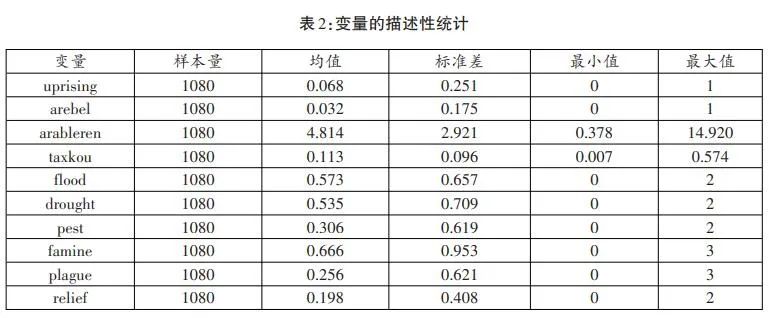

(六)数据的统计特征

表2报告了变量的描述性统计结果。表中信息显示了明代人均税负的严重不平等——最大值0.574是最小值0.007的82倍,是均值0.113的5倍多。此外,为了支撑下文的回归分析,表3列出了变量间的相关系数矩阵。由表3第二列可知,农民起义与人均税负、人均耕地面积、旱灾、病虫害、饥荒、瘟疫均在1%水平上显著正相关。人均耕地面积与农民起义的正相关关系,说明人口压力导致起义的理论假设在明末很难成立,兵变叛乱与农民起义不存在显著相关也印证了上文的理论分析。

四、模型选择、回归结果与稳健性检验

在被解释变量为虚拟变量的情况下,本文使用面板逻辑回归(logitistic regression)进行估计。模型选择方面,可使用似然比检验在混合逻辑模型(pooled logit model)与随机效应逻辑模型(random‑effects logit model)之间进行选择,结果显示应选择随机效应逻辑模型。另一方面,在随机效应逻辑模型与固定效应逻辑模型(fixed‑effects logit model)之间进行选择时,豪斯曼检验(Hausman test)结果显示仍应使用前者。为了体现变量间的动态因果关系,特别是兵变叛乱和自然灾害等事件冲击的历时性影响,除了人均税负和人均耕地面积,模型还纳入了所有变量当期值及其一期滞后。此外,估计过程中发现人均耕地面积变量并不显著,这可能是因为人口既有消费者效应也有生产者效应,人口压力对起义的影响可能先下降后上升。尝试引入人均耕地面积的平方数(arablesq),其显著性明显更优,因此在回归中我们使用这一变量作为人口压力的指标。

由此得到基准模型M1,估计结果参见表4第2列。人均税负(taxkou)对起义的影响在5%的水平上显著为正,验证了本文的主要理论假设。人均耕地面积的平方数在10%水平上显著为正,也在一定程度上验证了上文对人口压力作用机制的推理。兵变叛乱没有显著影响,可能说明起义还是更多取决于民众内生的反抗动力。饥荒及其一阶滞后项分别在5%和10%水平上显著,而水灾、旱灾、病虫害都不显著,这与陈强对气候冲击和中国北方农民起义的研究结果一致,其原因可能是水旱虫灾仅通过饥荒这一渠道而间接地影响起义。瘟疫当年对起义影响不显著,但其一阶滞后项在5%水平上显著,这可能是因为瘟疫带来的人口死亡会导致劳动力急剧下降,影响次年的作物收获,进而引发起义。政府救灾在此模型中对起义的作用不显著,但在不包含滞后项的模型(M3和M4)中显著,可能是滞后项的共线性所致。

表4第3列报告了一阶滞后固定效应逻辑模型(M2)的回归结果,虽然豪斯曼检验不支持固定效应,但其结果也可作为补充参考。在固定效应逻辑模型中,如果某一省份的被解释变量全部取值为1或0,则必须从样本中排除。在本样本中只有云南的被解释变量全部为0(没有发生过起义),所以在固定效应逻辑模型估计时损失的样本容量不大。总体来看,M2与M1的结果相似,而且人均税收的显著性更强。M3是只包含所有变量当期值的随机效应逻辑回归,其结果也与M1类似。

为了进一步检验税负对起义影响的稳健性,笔者设计了两个稳健性检验。一是使用稀有事件逻辑模型(logit model in rare events)进行估计。本样本中被解释变量取值为1的情况很少(占样本量的6.8%),因此起义可以被看作一个稀有事件(rare event)。根据加里·金(Gary King)等人的研究,用传统的Logit模型对稀有事件发生概率进行估计可能产生较大偏差,因此他们开发了专门的稀有事件逻辑模型。表4第5列报告了稀有事件回归(M4)的结果,人均税负依然在1%的水平上高度显著。二是更换解释变量的计算口径。在无滞后项的随机效应模型M3的基础上,模型M5将核心解释变量从“人均税负”更换为“亩均税负”。如前文所述,亩均算法会低估地广人稀省份的真实税负水平,但其仍在5%的显著性水平上正向影响起义。

上述统计分析已经证明了税负水平对明末起义的影响,但比统计数据更丰富也更深刻的是其蕴含的历史过程和政治逻辑。与其说税负是一个解释变量,不如说税负不公平是地域不平等的集中体现和枢纽环节。明王朝地域不平等的形成、固化和恶变是军事地理、生态环境、阶级结构、统治策略等因素相互作用的复杂过程,只有勾勒出这一过程及其体现的因果机制,才能真正阐明税负的重要意义,进而充分解释明末起义的聚集性爆发。

五、明代地域不平等演变的过程机制分析

明王朝代蒙元而立国,蒙古人虽退居大漠但军事实力仍存。万历以后,女真又在东北勃兴。因此,稳固北部边防始终是明王朝最为重要的战略目标之一。从朱元璋分封“十三塞王”到成型于弘治年间的“九边”军镇体制,明朝逐步构建起沿长城东西绵延近万里的重兵防线,边军规模在隆庆年间一度达到70万人。庞大的军队意味着巨量的粮饷军需消耗,朱元璋推行卫所军户屯田制度,又以盐商开中为补充,以期“养兵百万,不费百姓一粒粟”。这一系列致力于军队自给自足的努力在明初运转良好:“洪、永、熙、宣之际,百姓充实,府藏衍溢……又开屯田、中盐以给边军,军饷不仰藉于县官,故上下交足,军民胥裕。”但自永乐以后,屯田与开中就逐渐衰败,边镇粮饷难以支给,不得不就近由北方民众纳粮转运:“顺天及直隶保定八府实畿内近地,陕西、山西极临边境,河南、山东俱近京师。凡各边有警,其粮草马匹,一应军需,俱藉四省八府之民僭运供给。”这就是明代边镇粮饷中的“民运”制度。

边镇屯田废弛,民运渐增,对北方产生了两方面的深远影响。其一是税负的增加,其二是生态的破坏。税负方面,与东南漕粮水运相比,北方陆路民运成本更高,这在晋陕两省尤为明显。明代中后期,越来越多的田赋折银虽能降低运输成本,但北方民众的实际税负不减反增。这是因为在军屯产量下降和白银流入增加的情况下,边镇粮价必然不断上涨,进而通过民运折银比例的升高转嫁到北方民众头上。生态方面,边镇的过度垦殖和北直隶地区的过度砍伐破坏了半干旱区本就脆弱的生态环境,引发水土流失和沙漠化,黄河中游土壤肥力下降,下游溃决频率提高。曹树基还认为北方的鼠疫大流行与边镇牧场垦殖破坏长爪沙鼠的生活环境有关。总之,北方为边防和首都保障的军事政治大局付出了不容忽视的生态环境代价。税负增加和生态破坏还导致了一个共同的后果,那就是削弱了北方农民的抗灾抗风险能力。户少积贮,田失濡养,遇灾则荒,大荒则出现流民潮与大量非正常死亡,在籍人口锐减。在官方统计的田土面积和由此确定的田赋总额相对稳定的前提下,人口减少就意味着人均税负的增加,这又导致农民更加贫穷。根据上述逻辑,杰克·戈德斯通在《早期现代世界的革命与反抗》中运用人口压力模型来解释明代中国所得的结论是错误的,导致明末起义浪潮的并不是人口膨胀而是人口损失。人口损失的根源也并不是人口自然增长导致的人地矛盾,而是由政治军事需求所驱动的过度垦殖和生态破坏。

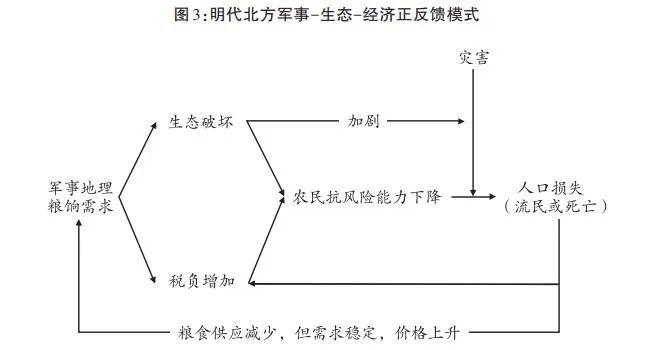

上述分析简单勾勒了明代北方军事地理、生态环境和经济民生的恶性循环,这是一个典型的正反馈模式(见图3)。边境的军事形势是塑造这一模式的外部约束,而税负则是链接各个要素的枢纽,也是阻遏正反馈的关键所在。土木堡之变后军费几乎成为只增不减的刚性支出,已经破坏的生态环境短期内难以修复,自然灾害又非人力所能干预,降税减负就成了北方唯一的“救命稻草”。而要想同时保障边镇供应和帮助北方脱困,中央政府就必须承担更多的军事支出责任。从正统年间开始,明王朝中央政府确实通过京运年例银向边镇直接拨款,其数额从初期的20多万两激增到万历年间的400万两左右。但遗憾的是,羊毛出在羊身上,这笔款项的主要来源仍然是北方各省;与此同时,大量白银涌入边镇又推高了物价。看似具有中央转移支付性质的京运银就这样让北方的负担不减反增。

在没有任何力量阻遏正反馈的情况下,系统的失稳和崩溃就是迟早的事。16世纪下半叶,两波巨灾将北方的社会系统推到了崩溃的边缘。嘉靖三十四年(1556年),陕西南部渭河流域发生大地震,陕西、山西、河南三省官方统计死亡人数超过83万,实际死亡人数可能达到百万。此后直至万历三年(1575年),陕西余震不断,民难安生。从万历八年(1580年)开始,刚从连绵震灾中走出的北方民众又陷入了一场持续近十年,蔓延五省的大旱和鼠疫流行之中。“项肿即死,病不敢问,死不敢哭……宣、大诸边死者过半”,“大旱,人相食”等记载史不绝书,“山西、陕西、河南等处百姓流离,僵尸载道”。根据曹树基的保守估计,在这场旱、疫、蝗、饥相互强化的复合性巨灾中,华北地区至少损失了500万人口,达到该区域总人口的20%。尽管政府的赈济和蠲免起到了一定的缓解作用,但在如此巨大的人口损失面前,一般性的荒政或“应急管理”措施仿佛杯水车薪,不足以治标更遑论治本。用历史的“后见之明”来看,这场危机仿佛是对明末大乱的警示性预演。如果明王朝仍不能实行财政税收的结构性改革,不能实现有效的资源跨区域调配,而是继续维持甚至加码北方已经不堪承受的沉重税负,那么北方的彻底崩溃和由此引发的全局性危机就指日可待了。

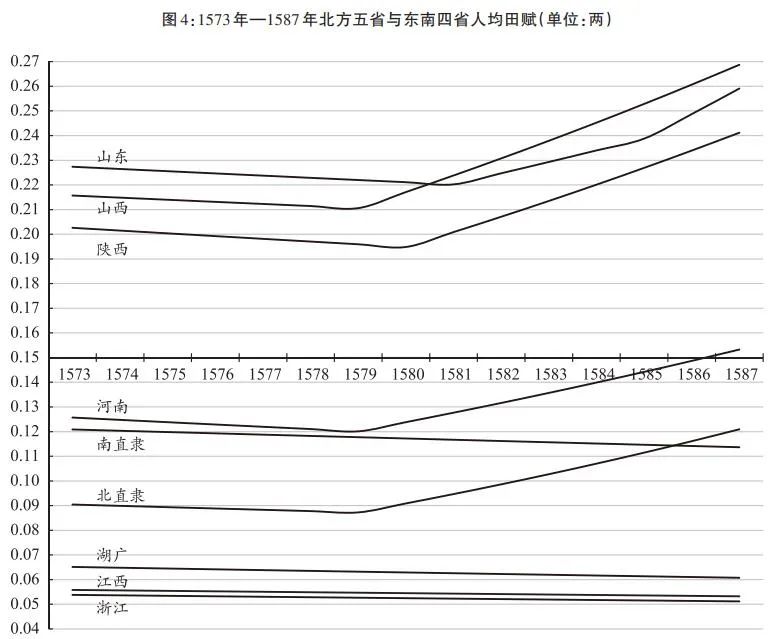

彼时,最有潜力提供增量税收的地方是长江中下游地区,即南直隶、浙江、江西、湖广四省。自安史之乱后中国经济重心南迁,国家财赋日益仰给于东南。明代长江下游地区手工业和商业获得长足发展,中游的湖广和江西北部成为重要粮食产区。与北方相比,东南地区特别是江浙一带经济社会更有韧性,民众抗灾抗风险能力更强。一是因为多元经济结构为民众提供了更多谋生手段;二是因为北多旱而南多涝,水灾对农业生产的冲击要比旱灾轻,甚至有助于来年的丰收;三是因为长江流域水运网络发达,在此基础上形成的大规模统一市场有助于平抑灾区粮价,避免严重饥荒。但是,东南为明王朝贡献的赋税与其经济地位极不相称,其人均田赋长期低于北方,这种“南北倒挂”在万历八年(1580年)北方巨灾爆发后进一步发展(见图4)。到万历十五年(1587年),北方五省人均田赋的算术平均值达到了东南四省的三倍。

东南之财力不能充分为国所用,根源在于东南士绅地主的坐大,也反映了明王朝国家基础能力的衰退。明初,朱元璋立下苏州、松江、江西、浙江人氏不得担任户部官的祖训,又以铁腕手段开明代科举南北分卷配额制之滥觞,其着眼点正在于防止东南士绅固结成分利集团,侵蚀国家税基。但东南士绅终究还是凭借着经济、文化和关系网络的优势,逐渐滚起了政治影响力的雪球,在地方上利用优免特权兼并田土,规避赋税,在中央则利用其话语权争取对家乡赋税的蠲免和优惠。远低于市价的金花银折纳比例就是他们的一个重要成果。但即便是如此优惠的金花银税率,东南也做不到全额按时缴纳,而是以“重累小民”“连岁荒旱”为由设法拖欠。根据胡克诚的研究,嘉靖三十年至三十九年(1551—1560)金花银逋欠率为34.8%,万历皇帝曾为此龙颜大怒:“金花银两系正供上用,且折纳甚轻,又分季征解,何尝重累小民?而势豪恃顽不纳,领解员役侵欺……备边银两借供上用,国家常赋惠养奸豪。”到崇祯元年(1628年),户部尚书毕自严痛陈:“年来拖欠百万有奇,宁堪触目,实可寒心。诘所逋处,唯三吴与江右二省而已。夫三吴乃财赋之区,江右亦沃壤之地,岂践土而不必食毛,食毛而不当作贡乎?”专供御用的首征之银尚且拖欠至此,其他税项就更不堪问了。

16世纪的最后十年,北方经受巨灾后元气重伤,西南叛乱多发故赋税大多存留,东南丰饶富庶却难以转化为国家财政资源,“万历三大征”又让本就捉襟见肘的国库愈发窘迫,明王朝在中央财政危机与对北方超负荷汲取的死循环之中越陷越深。历史来到了紧要关头(critical juncture),统治者能否破解地域不平等格局,关乎王朝的命运。万历皇帝1596年推出的矿税政策,本有可能调节过于依赖田赋的税收结构,征东南商贾之利而纾北方农民之困,却在执行过程中沦为对民间财富的无差别掠夺,打乱了原有的财税体制,引发了统治者与官僚群体的冲突。在江南籍官员的谏言争取之下,开征于万历四十六年(1618年)的辽饷最终以亩均口径征收,地广人稀的北方承受了不成比例的负担,南北倒挂现象更加严重。讽刺的是,在朝臣争论辽饷征收究竟应该“论亩”还是“照银”时,江南官员叫苦的说辞反倒无比贴切地道出了北方所处的绝境:“臣请设为两喻:有两担夫于此,一担五十斤,一担百斤。苟不量其力之本齐而□,谓担重者仍当议重,担轻者仍当议轻,则此一夫者虽少受稍轻之利,而彼一夫者不将令其绝肋折胁而就毙哉。”

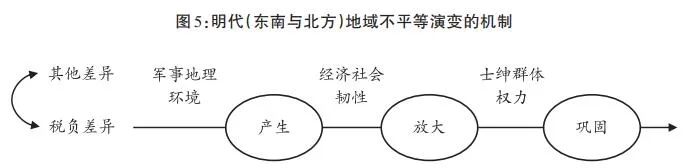

图5勾勒了明代东南与北方地域不平等演变的机制。概言之,税负水平的南北倒挂是明代地域不平等的集中体现。南北税负不公平产生于军事地理环境的差异,特别是军屯、开中等军事后勤制度的衰败。南北方经济社会韧性(resilience)的差异放大了税负的差异。在北方,税负提高与生态破坏、自然灾害、人口损失形成了恶性循环;而南方良好的气候、发达水运基础上的统一市场、多元的产业结构使其能够消化局部地区的重赋,并保持稳定的人口增长。南北的政治不平等让税负不公平进一步放大并不断巩固。盛产进士和高官的东南相对其他区域拥有更大的政治影响力,国家的财税政策不断向东南倾斜而不利于北方。统治者应对危机的改革非但没有逆转反而强化了上述地域不平等格局,北方彻底沦为“被牺牲的半壁江山”。人祸与天灾一同导致了北方的崩溃,推动了起义的浪潮。

六、结语

钱穆先生曾说:“大体上可以说,北方是中国史上一个冲击之区,而南方则是中国史上的后方,为退遁之所。因此,北方受祸常烈于南方。安史乱后,中国国力日渐南移,则北方受外祸亦异烈。”对于明王朝而言,北方就是这样一个被牺牲的“冲击之区”。本文的分析进一步挑战了史学界关于明代“苏松重赋”的旧说,展示了以税负不公平为枢纽的地域不平等格局是如何形成、固化并最终导致了北方的起义浪潮。以地理空间的差异作为主线,本文将战争、灾害、阶级矛盾、统治策略等常常用来解释农民起义的因素整合为一幅系统性的因果图景。在这一图景中,起义不仅是地主和农民阶级冲突激化的结果,而且是东南士绅地主和北方农民“阶层-空间”复合不平等的产物;自然灾害不仅是纯粹的偶发外生冲击,而且是地域不平等格局下北方社会系统恶性循环的一个环节;臭名昭著的“矿税”和“三饷”也不仅是统治者竭泽而渔的荒唐政策,而且是统治者能动性与地域不平等结构的碰撞和纠葛的产物。这不仅能回答起义为什么发生,也能回答起义为什么在特定的地域集中发生。

对于广义的革命理论(其研究对象也包含前现代或早期现代的大规模起义、反抗等)而言,本文的贡献在于引入了地域层次的分析。巴林顿·摩尔(Barrington Moore)、杰克·戈德斯通和乔治·劳森(George Lawson)贡献了对革命成因的全球史分析,西达·斯考切波(Theda Skocpol)展示了跨国和国家层次因素的互动,次国家分析则为这幅理论图景增添了一国之内中央、地方和地方之间的关系脉络,阐发各层次因素的地域性效应。图6简要勾勒了明末起义成因的多层次模型(multi-level model),从中不难看出地域层次的重要性。

地域不平等这一分析视角还隐含着对“找回国家”的新理解。政治学主要在三个意义上使用“国家”这一概念:强调主权和国家机器的政治国家(state),强调身份认同和共同体的民族国家(nation),强调领土等地理属性的疆域国家(country)。在广义的革命成因研究中,从政治国家视角会看到国家与社会之间的冲突和不同阶层、群体之间的不平等,从民族国家视角会看到宗教、语言、族群的多元性和相关的歧视、排斥等不平等现象,从疆域国家视角则会看到一国之内不同地域的差异和不平等。这三种不平等的形成和演变都与政治制度、政策和统治者的行为有着密切关系。这三种不平等也可能互相重叠,彼此强化,形成更深刻的复合不平等,但三者中到底何者更为根本和重要,则有赖于研究者对个案的深度分析。总的来看,被现代化、民主化范式主导的比较政治学最注重政治国家视角特别是政体问题,在民主化范式反思中兴起的国家建构研究则突出了国家能力和国家认同的重要性,疆域国家视角尚未得到应有的重视。大样本跨国比较和量化方法的流行也限制了疆域国家视角的展开,毕竟地域层次的特征未必能聚合为国家层次的变项,对其进行比较要花费额外的工夫。因此,在革命研究乃至比较政治研究中“找回疆域国家”(bring country back in),增强“政治地理空间思维”,或许是一个值得推进的研究议程。

论证地域不平等与起义革命的因果关联,实际上就是在探讨大国或大规模政治共同体发展失衡与整合失败的教训。作为世界历史上唯一历经分合治乱循环而未曾间断的大规模政治共同体,中国几千年来的政治文明史和国家治理实践蕴含着关于这一议题的丰富智慧。对这一议题的研究或将有益于中国政治学的理论构建,本文可以被视为一个初步的尝试。

(本文經作者授權發佈,原載《開放時代》2023年第3期,註釋從略,引用請參考原文。)