摘要:成书于南宋后期的南宋史著作《中兴大事记讲义》,现存的版本主要有二十七卷本、八卷本、四卷本,以及永乐大典本等系统。这些版本之间,不止存在着文字差异,也有着编纂理念上的不同。通过对不同版本的比对,可以发现八卷本、四卷本亲缘较近,当是成书于入元之后的删节本,其特点是对讲义文字压缩较多,许多泛泛之论、引经据典的文字,包括一些对宋代君主德行的溢美之词,均被删去。永乐大典本则较为特别,一方面对书中部分史实进行了订正,另一方面则剔除了书中的许多道学叙事。这些版本各自呈现出的特点,同元代社会文化环境的变化密切相关。《中兴大事记讲义》现存版本之间的差异,为我们研究宋元之际南宋史知识不断重构、不断“再生产”过程,提供了很好的切入点。

南宋晚期以至元代,泉州晋江人吕中教授宋代历史的讲义颇为流行。吕中关于北宋历史的讲义以《类编皇朝大事记讲义》(以下简称《皇朝大事记讲义》)为名,而讲述南宋高孝光宁四朝的讲义,则以《类编皇朝中兴大事记讲义》(以下简称《中兴大事记讲义》)为名行于世。历来学者对《皇朝大事记讲义》关注较多,而《中兴大事记讲义》一书,直至近年才开始引起学界的重视。实际上,《中兴大事记讲义》一书在宋元时期颇为时人所青睐,书中对南宋史事的评论,也经常被各色人物、各类著作所援引,可见其书在当时的影响力;此书以南宋人来讲述和评论南宋事,且在编纂体例、编纂方式上也有自己的特点,因此对于当今学者考察南宋史事、南宋人的“本朝史观”,以及南宋历史知识的传播的等等问题,都有着重要的价值。

目前学者已经对《中兴大事记讲义》的材料来源、版本情况等进行了一定的探讨,但关于此书现存版本的问题,仍有继续深入探讨的余地。作为一部讲授宋代历史的畅销读物,《中兴大事记讲义》在宋末以至元代,似乎曾被反复翻刻。尽管如今传世的《中兴大事记讲义》版本,主要是一些明清抄本,但其中部分基本可以确定是某些宋元刻本的影抄本,保留了较多所据宋元刻本的形态,一定程度上也能够帮助我们了解此书在宋元时期刊行的情况。根据张其凡的研究,此书现存版本大体可以分为二十七卷本、八卷本和四卷本三个系统,其中,台北“国家图书馆”所藏的三种《中兴大事记讲义》版本最值得我们重视,也是现存最具代表性的版本。其一,《类编皇朝中兴大事记讲义》二十七卷(以下简称“二十七卷本”),为明崇祯十年(1637)抄本,半叶十行,行二十二字。其二,《皇朝中兴大事记》四卷附录一卷(以下简称“四卷本”),为明蓝格抄本,半叶十二行,行二十字。其三,《皇朝中兴大事记》八卷附录一卷(以下简称“八卷本”),半叶九行,行二十字,为清道光间(1821-1850)抄本。台图所藏二十七卷本,系现存二十七卷本系统中最早之本;而四卷本与八卷本,则基本未见他处有藏。张其凡在对这三个版本进行了初步比对后指出,三者之间在条目有无方面具有一定参差,进而提出八卷本与四卷本存在较大量的删节,而二十七卷本所据当是一宋刻本,内容最为丰富,可能更加接近此书最初的“原貌”,是此书现存的最佳版本。这一研究具有一定的价值,但所得出的结论主要是面向古籍整理而发,仍有深入思考的余地。实际上,二十七卷本与八卷本、四卷本之间的差异,不只在于条目的有无,即便是三者都存的条目,内容也未必完全一致;而且这些差异并非全无规律可言,从中可以窥见某些指导删节本编辑的理念。

台湾“国家图书馆”藏二十七卷本《中兴大事记讲义》

此外,前人较少注意的是,在现存的《永乐大典》残卷中也留存有《中兴大事记讲义》宁宗部分的一些条目(以下称之为“永乐大典本”)。这些残存的文字集中分布于“宋宁宗”条下,占据了整整一卷的篇幅(卷一二九六九);其编排体例也与二十七卷本、八卷本和四卷本均不甚相同,具有独立的版本价值,值得关注。

版本比对不仅仅是文献学研究的重要基础,也是我们观察书籍背后历史的重要视角。作为一部最初由书坊刊行的历史教科书,《中兴大事记讲义》现存各个“版本”之间,不止存在着文字差异,也有着编纂理念层面的改变;因此本书的后出版本并非完全对此书“原本”的再现,更是一种重新编辑、修订的结果。将一部业已成型的著作重新编辑出版,这类活动本身便值得我们注意——而当这些新版本存在着改变原书内容、体例的情况时,这些改编行为更能够真切反映出主事者的某些理念,进而折射出社会情境的某种变化,因而可能具有远出于版本文献学之外的史学价值。有鉴于此,本文将对现存的《中兴大事记讲义》的几种主要版本进行讨论,主要从八卷本、四卷本和永乐大典本三者同二十七卷本内容上的异同入手,重点考察其彼此之间在编纂方面的差异,并尝试思考这些版本差异的出现与当时历史情境之间的关联。

一、八卷本与四卷本:“务实”的删节本

虽然一般我们将《中兴大事记讲义》的八卷本与四卷本视为两个不同的版本系统,但实际考察过二者的内容,就会发现八卷本和四卷本亲缘关系很近。二者所包含的条目基本一致,且每条之内容,无论大事记还是讲义,在文字上都大体保持一致;除去分卷情况不同之外,主要的区别只有“光宗久不过宫”一条的内容在书中的位置不同。因此,在进行文本对比时,可以对二者一并展开讨论。故而以下主要以八卷本为例进行说明,试图探讨如下几个问题:这一版本形成的时间大致在何时?它对原本的《中兴大事记讲义》进行了怎样的文字处理?这背后又体现了一些什么样的思路与理念?

《中兴大事记讲义》作为一部教授南宋历史的教材,内容主要围绕高孝光宁四朝史事展开,体例也与前作《皇朝大事记讲义》类似。在二十七卷本中,首卷为三篇统论,总论南宋中兴规模、制度、国势;随后各卷则分条述评史事,卷二至一八为高宗朝(其中卷一五至一八原书注为“续编”),卷一九至二三为孝宗朝,卷二四为光宗朝,卷二五至二七为宁宗朝事。书中每条内容包含“大事记”与“讲义”两部分,“大事记”将同一皇帝在位期间发生的同类事项合并叙述,所谓“年以记大事,一朝之事类之,随朝分类”;“讲义”则一般降正文一格书写,对同条“大事记”中的史事进行讲解、发表议论。

八卷本与四卷本的分卷情况,与二十七卷本有所不同。八卷本的卷一至卷五为高宗朝(其中二十七卷本中明确标示为高宗朝“续编”部分的卷一五至一八等四卷内容,直接被八卷本编者放入卷五中,与“正编”之条目顺次排列,而未标明为“续编”),卷六为孝宗朝,卷七为光宗朝,卷八为宁宗朝。四卷本则更是简单地将高孝光宁四朝各为一卷——尽管这导致四卷的体量极不均衡。而八卷本与四卷本各自的附录一卷,则是二十七卷本首卷的三篇统论。此二本各自的内容体量约为二十七卷本的四分之三,不仅条目较二十七卷本少,而且现存条目中的文字也往往更加简略。以八卷本为例,此本中的“汪黄李纲擢用”条讲义,即较二十七卷本同条少了开头的“呜呼……开建炎绍兴之业者欤”一节,计一百五十三字。又如“宗泽留守东京”条讲义中有这样一句:

惜夫!纲相,则泽之志行;纲去,则泽之计沮。盖汪、黄二人既疑忌于中,则宗泽安能措手于外?二人既主幸东南之议,则宗泽还京之请,虽二十疏而何益!

而这一句在八卷本中仅被压缩为:“惜夫!汪、黄二人既主幸东南之议,则宗泽还京之请,虽二十疏而何益!”较之二十七卷本少三十一字,且截取、压缩的痕迹明显。宁宗部分“赵忠定罢相”条亦是如此,不仅删去了原本讲义中“父有天下……其往辙可鉴矣”一节计九十五字,其后的“今我宁考纂承大统”一句中,开头的“今我”二字也被删去。不仅如此,很多条目下的讲义甚至被全文删去,仅保留原本中的“大事记”,如“置茶盐司”条即是如此,这种情况也在八卷本中非常普遍。

根据以上情况,首先我们可以判定,八卷本当是由早先存在的一个与二十七卷本近似的“原本”删节而成,而非先有八卷本而后增补为二十七卷本。其次,这为我们判断八卷本的形成时间提供了一个上限。因为从前文的讨论中我们已经看出,二十七卷本的成书时间大体当在1250年代前后,八卷本的出现当不早于这一时间;八卷本宁宗部分遇理宗之名皆不书,而是同二十七卷本一样,以小字“御讳”代之;然而八卷本并不似二十七卷本一般,每遇宋代皇帝、年号等即平空,且对于讲义中称颂宋代君主的谀词多有删削。据此,则此本的出现时间,大致有两种可能性:一种可能是理宗朝晚期,即二十七卷本出现之后至理宗去世(1264)之间;另一种可能则是到了元代之后。相比之下,从八卷本对宋王朝及其君主的态度来看,后一种情况的可能性似乎更大一些。元代统一之后,南方的出版环境较为微妙,以至于元代书坊刻书中“去宋化”的倾向一时之间非常明显。而很多明代刊刻的宋人著作中,这类问题似乎较少出现;何况到明清以后,《中兴大事记讲义》一书的流传便相当稀少了。因此,笔者认为此本最有可能形成于元代。

八卷本对“原本”《中兴大事记讲义》所做的工作,主要是机械性的删节,而极少挖改原文。那么,八卷本具体删去了哪些内容呢?基于同二十七卷本的对比,可以看到,八卷本删节原文的方式正如前文已经呈现出的那样,主要分为三种:一是整条删去,二是将某一条目之下的“讲义”整体删去,三是对“讲义”进行压缩。我们可以注意到,八卷本所做的这些删减工作,除了整条删去的情况之外,主要是针对“讲义”部分,而各条中的“大事记”则基本与二十七卷本保持一致。

而那些被删去的文字,根据笔者的观察,主要有两方面特征:一是多是一些内容冗长、相对缺乏实质内容的泛泛之论,包括一些道德说教以及对宋代君主德行的溢美之词;二是常常包括一些引经据典的文字,这其中既有对儒家经典内容的引用与阐发,也有原文所转引的朱熹、胡安国等宋代著名学者的文字。

根据张其凡等人的对比与统计,二十七卷本有而八卷本无的条目,共计三十八条。据笔者的观察,这些被八卷本删去的条目往往叙述的是一些相对当时历史主线而言较为枝蔓、重要性较低的事项。如“节妇”条,讲述的是宋金战争时期几位守节妇女的事迹,可能在一些人的眼中,在南宋初年那个战争时代,这些便算不得很重要的事情;又如“记人才姓名”、“写敬天图”、“阅孝宗敬天图”等条目,完全是在称颂君主重视人才、敬畏上天的美德,这种吹捧之词对于八卷本编者来说,可能意义也十分有限。那些被整体删去的“讲义”,情况与此类似,如八卷本宁宗部分被删去的,就主要是那些颂扬“我宁考”之嘉言懿行的讲义。只是可能相应条目中的“大事记”,对于读者了解南宋历史进程仍有一定价值,所以得到了编者的保留。

即便是那些仍被部分保留下来的讲义条目中,也有很多文字被八卷本编者删去。如八卷本编者似乎经常有意识地将一些条目开头处对宋王朝及其君主的自夸之辞删去,如“抑戚里”条讲义开头的“我朝立国以仁义为本,以纪纲为辅”之语,即不见于八卷本。有时,一些讲义开头显示对宋代君王之崇敬的词语,也被八卷本作者删去。如以“敬观高宗皇帝绍开中兴以来”之语发端的“立国规模”条讲义,其开头的“敬观”二字便被删去;前已论及的“赵忠定罢相”条之所以删去“今我宁考纂承大统”一句开头的“今我”二字,应当也是出于类似考虑。这也是笔者推测八卷本可能成书于元代的理由之一。

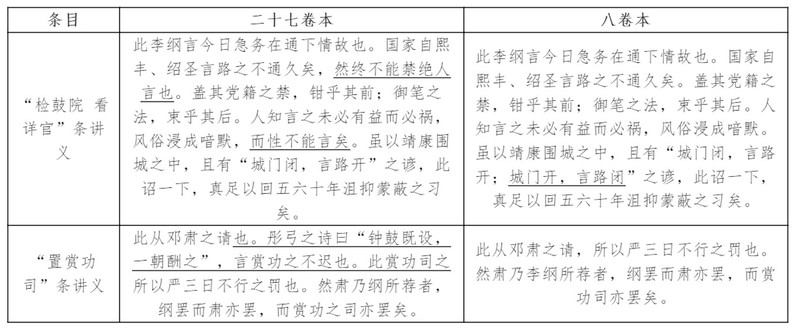

在上述辞令之外,许多较为曲折、浮泛的论说文字,也被八卷本作者删去。如前文提到过的“汪黄李纲擢用”条讲义,其中被删去的一百五十三字,首先颇费了些笔墨来谈天人感应的方式,最后一句才终于引出此段文字的主题:“若李公者,其天之所以出以拟宣和、靖康之祸而开建炎绍兴之业者欤!”这样的行文方式不仅较为拖沓,而且前面一段论述天人关系的内容,无疑较为空泛;另外,这一百五十三字并非原创性内容,而是基本原封不动地录自朱熹的《丞相李公奏议后序》,也符合上述被删文字的第二种特征。另外一个显例是如表一所示的,二十七卷本中“置赏功司”条讲义引用了《诗·小雅·彤弓》,但对这句诗的引用和解释,则被八卷本同条删去。这种较为程式化、引经据典的泛泛之论,正是八卷本编者删削的重要对象。

另外,部分讲义原文也有一些文字冗杂、逻辑不够通顺之处,八卷本在删削过程中也试图将其逻辑理顺,使其文字更为精炼。“检鼓院 看详官”条讲义即是一例(见表一)。相比之下,八卷本较二十七卷本少了“然终不能禁绝人言也”、“而性不能言矣”两处文字,而多出了“城门开,言路闭”六字。这三处改变,并非只是精简文字而已。二十七卷本此条讲义的主体内容,乃是出自《皇朝大事记讲义》卷二三“直言”条的大事记与讲义,但文字有几处改动,造成了一定的逻辑混乱:原文讲义中“然终不能禁绝人言也,盖天下知我朝无诛戮言者之事也”一句,后半句的中“天下知我朝无诛戮言者之事也”等十三字被二十七卷本编者删除,导致仍被保留的前半句孤悬在上下文之间,显得相当突兀;原文讲义中的“而往往不能言矣”,被改为“而性不能言矣”,改变了原文的含义,似乎对言论的钳制已经改变了“人性”;原文大事记中的“城门开,言路闭”,被改为“城门闭,言路开”,改后所表达的意涵与前半句“虽以靖康围城之中”逻辑不通。而八卷本编者似乎也发现了此条讲义中的逻辑矛盾,于是通过进一步的文字处理,解决了这三处行文中逻辑问题。

表一 二十七卷本与八卷本部分“讲义”文字之对比

当然,笔者必须承认的是,上述删削文字的“原则”,在八卷本编纂中并未得到较为全面的“贯彻”:尽管很多与上文所举诸例类似的文字遭到删削,但也有一些同类的内容在书中得到了保留。但从众多被删削的文本中,还是可以大致看出,八卷本的这些删削工作,是在一定的理念指导下进行的,体现了编者的某种实用倾向。“大事记”得到更为完整地保留,体现出八卷本编者更重视书中所承载的史实方面的知识。而许多经过删削的“讲义”,虽少了几分文采,但观点却更为突出,得到了更为扼要地呈现。可见,对于这些议论文字,八卷本编者关注的核心更集中于观点本身,而那些雕琢文字、铺陈篇章、歌功颂德的技巧则遭到了显著的弱化——后者或许对于宋代科举应试者而言是有价值的,但似乎并不为八卷本编者所看重。

这样一些情况其来有自。首先,南方的舆论环境其实还是比较敏感的——特别是在事关南人对于“亡宋”与“大元”的态度问题上,元廷对南人是否思宋非常介意,近来学者已经对这方面问题有所揭示。尽管过去学界普遍认为元代官方的文化控制较为宽松,在易代之际这种敏感的文化环境下,南方士人还是能够较为清晰地感受到来自政治上的压力,因此尽管没有直接的政府指令,但也往往在著作中进行着深刻的“自我审查”,字里行间透露出“去宋化”的倾向,越来越多地同前朝逐渐划清界限。以至于时人对“古今兴废之际,谈者惟务趋时,讳称先代”颇为感慨。在这种情况下,以谋利为主旨的书坊在刻书时更是谨慎小心,不敢越雷池一步。如现存的元刊本《宋史全文》中,在记载理宗朝以后的宋蒙交涉时,出现了大量的墨钉;学者已经指出,这些阙文多为原文中诸多涉及“虏”字之处,可能正是因视本朝为夷狄,而在刊刻时被删去。而八卷本、四卷本的《中兴大事记讲义》中,之所以将一些显著位置上那些表示对宋代君王崇敬的话语删去,可能正是受到这种文化环境的影响。

至于八卷本、四卷本所作的另一些的删削工作,也可以让我们联想到《皇宋中兴两朝圣政》(以下简称《两朝圣政》)与《宋史全文》高孝部分的情形。今本《两朝圣政》曾经历过“增入名儒讲义”的过程,正如二十七卷本《中兴大事记讲义》从诸多前人著作中网罗文字,攒成每一条目下的“讲义”;《宋史全文》的高孝部分基本出自《两朝圣政》,而《宋史全文》编者所做的一项重要工作,也是将《两朝圣政》原本的史论文字进行了大幅度删减,特别是那些源出官修圣政、以“臣留正等曰”领起的史论。这种做法,恰与八卷本《中兴大事记讲义》有着某种神似之处。二十七卷本《中兴大事记讲义》与《两朝圣政》大体均成书于宋理宗朝中后期,而八卷本则很可能同《宋史全文》一样出现在元代——这种奇妙的共时性,大概并非偶然。

实际上,从现存的书坊编纂的各类宋史著作来看,在南宋后期,似乎很多如今存世的通俗史书、类书都试图将更多样的材料吸收进来,也多有得到增修、续修的经历,而这些工作的一个重要特征,就是书中的议论文字不断出新,“大抵意求广络,故丛冗日增”,呈现某种“递增”趋势;而进入元代以后,同类著作中的这类文字则经历了更多的拣选、删汰,出现较为明显的“递减”趋势。这种演变现象一定程度上与中国历史上经学注疏的“简繁更替”的现象相似,其出现也有很自然的原因:随着南宋时期科举的持续活跃,主要服务于策论写作的科举用书,也必然需要随着政治形势的发展而不断更新,尤其是通俗史书、类书中作为写作参考的议论文字,更是在这样的环境中花样翻新、层出不穷,以为本书增加卖点;而到了元代,不仅改朝换代造成宋代“时文”中的很多内容都失去了存在的价值,科举取士活动也时断时续,使得很多这类应试读物——尤其是其中逢迎宋室的某些内容——失去了市场。在这种情况下,人们开始重新认识这些史论的价值,一方面在研究前代历史时继承了南宋以来的史论传统,另一方面也认识到宋代这些本朝史论的局限性。如陈栎即曾评价吕中的讲义“议论多详明,文辞亦条达,然成于理宗朝,犹有隐避而不尽言者”,而时过境迁,元人在自己的著作中自然要“采其善补其缺”。于是我们看到,南宋当代史著作中洋洋洒洒的议论文字,遭到元代书坊文人的无情删汰,很多“虚文”都在元代刊行的作品中消失了踪影。

二、永乐大典本:剔除道学叙事的删节本

接下来再看永乐大典本。这个本子的情况较为特殊,这种“特殊”有两方面含义:一方面《永乐大典》卷帙零落,现存残卷中保存的《中兴大事记讲义》并不完整,仅有宁宗朝部分的条目;另一方面,从现存部分来看,永乐大典本似乎在编排上与二十七卷本、八卷本和四卷本均有所不同。因此需要我们进行更细致的考察。

《永乐大典》今存的“宋宁宗”条下之内容,包括卷一二九六〇至一二九七一等12卷,今收藏于哈佛燕京图书馆,其中卷一二九六〇至一二九六四为《两朝纲目备要》(即佚名氏所作《续编两朝纲目备要》,以下简称《续编纲目》),卷一二九六五为《宋史全文》,卷一二九六六至一二九六八为《通鉴续编》,卷一二九六九为《中兴大事记讲义》,卷一二九七〇至一二九七一为《宋宰辅编年录》。可见,卷一二九六九前后各卷均为他书,且均为整卷引用史书。前人已经指出,《永乐大典》引书分为“全录”与“节抄”两种:前者指的是整书或整篇地全文抄录,后者则是将书中内容分为更小的段落节引。从这样的角度来看,《永乐大典》卷一二九六九引用《中兴大事记讲义》的方式,当即属“全录”。根据《永乐大典凡例》及张良近来的研究,《永乐大典》各朝国号字韵下,历代君主条目中所征引的编年史书(包括正史中编年体的本纪部分),是按照先正史本纪,次编年,次纲目,最后则是一些杂史的顺序排列,基本采取“全录”的形式。将其所论验之于卷一二九六〇至一二九七一,正为相合。只不过如《续编纲目》《宋史全文》等纪事涵盖多位君主统治时期的私撰史书,也如正史本纪一般,被《永乐大典》按帝王顺序分离开,分别将书中内容抄录在相应帝王的条目之下,此亦《永乐大典》“全录”引书的一种形式。

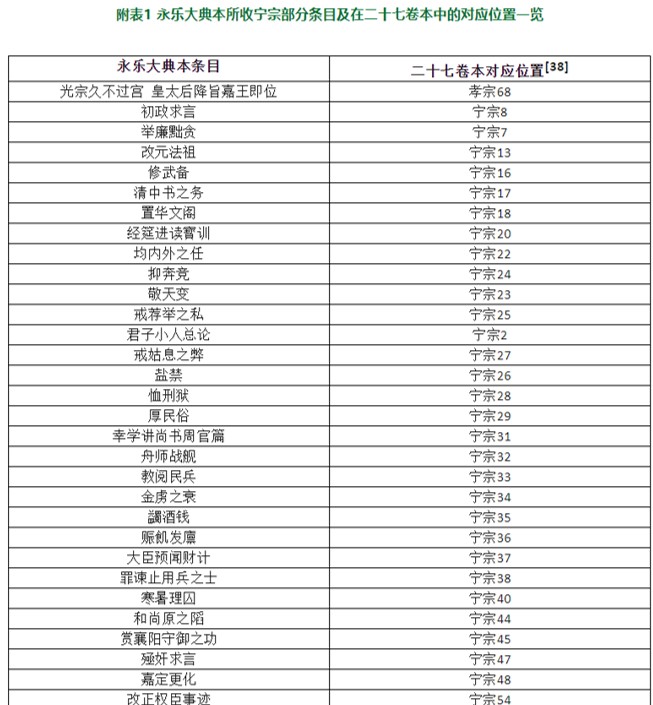

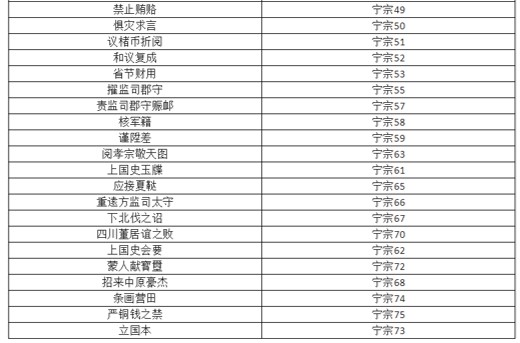

由此可知,《永乐大典》卷一二九六九即对《中兴大事记讲义》宁宗朝部分的一种“全录”。然而,尽管永乐大典本所存条目,内容绝大多数同二十七卷本基本一致,而不似八卷本与四卷本一样经过删削,但《永乐大典》此卷中收入的条目数量只有五十二条,远少于二十七卷本宁宗部分的七十七条、八卷本与四卷本的六十七条(见附表1)。其中各条的排列顺序也不同于以上三种本子,个别条目中甚至出现了与三者不同的某些关键信息。那么,应当如何理解这些现象呢?

首先,永乐大典本所无的条目与所包含的部分,从内容形式上来看,似乎并无一定之规。一些似无重大意义的事件不见于永乐大典本,但也有一些类似事情仍然出现在其中;一些涉及韩侂胄及开禧北伐的条目永乐大典本失载,但如“罪谏止用兵之士”等条目却得到了保留;很多在讲义中夸耀“我宁考”之善政的条目得到保留,但一些具有同类讲义的条目,如“圣学 训储”、“知农事之劳”等,却不见于永乐大典本。

不见于永乐大典本的宁宗朝条目有一个重要特征,那就是它们大多涉及道学与道学人物(见附表2)。如“圣学 训储”条中的核心人物刘光祖,“赵忠定罢相”条中的赵汝愚,便都与道学有着密切关系;“议祧庙制度”“经筵讲读”等许多条目,均是直接与朱熹相关的事件;“禁伪学”“禁伪党”等条所讲述的,更是道学发展史上的重要事件。更有趣的是,二十七卷本宁宗部分中有三条关于韩侂胄打压反对言论的内容,分别是“韩侂胄罪言者”条(打击对象为吕祖泰),“罪谏止用兵之士”(打击对象为华岳),“罪直言之士”条(打击对象为徐邦宪),而这三条中,永乐大典本中仅存“罪谏止用兵之士”一条。考虑到三条各自的核心人物,就会发现这一现象可能并非偶然:吕祖泰、徐邦宪虽出身浙东,受到浙东学术影响极深,但同时也都与朱熹学派关系密切,在韩侂胄统治时期明确站在维护道学的一边;“罪谏止用兵之士”条的主人公华岳,则似乎同道学家无甚过从。永乐大典本对这三条的取舍,正与其对其他道学史事条目的态度相一致。宁宗朝正是南宋道学发展的一个关键时期,道学与政治的纠葛错综复杂,而且《中兴大事记讲义》的编纂原本也受到道学历史叙事的影响,二十七卷本宁宗部分中事关道学家的条目即有十多条,但这些条目在永乐大典本中竟被悉数删除,无一幸存。这种对道学叙事的排斥,成为永乐大典本一个非常鲜明的特点。

另外,永乐大典本中的条目次序,也同二十七卷本多有不一致之处。八卷本、四卷本虽对原本内容多有删节,但保留下来的条目,先后次序基本与二十七卷本保持一致。永乐大典本则与此不同,如永乐大典本首条“光宗久不过宫 皇太后降旨嘉王即位”,在二十七卷本中是孝宗部分的最后一条;而二十七卷本宁宗部分的第二条“君子小人总论”,在永乐大典本中则被放到更往后的位置,在“戒荐举之私”与“戒姑息之弊”两条之间。从附表1中可以看出,永乐大典本今存的五十二条中,有大约十条的位置同二十七卷本有异。

永乐大典本中这种次序的变更,似乎并非随意而为。如“君子小人总论”条在永乐大典本中的前一条,是书中谈及的庆元年间的最后一件事,后一条则是嘉泰年间的第一件事。而且此条论人才,与前面的“戒荐举之私”条内容上有一定关联。因此,将“君子小人总论”条放置此处,似乎是有一定意义的。又如“光宗久不过宫 皇太后降旨嘉王即位”条,讲述孝宗晚年与光宗的矛盾,及孝宗去世后光宁禅代的政治风波,如二十七卷本一般列于孝宗朝讲义之中,实在稍显牵强。八卷本中此条内容即被纳入光宗朝的“皇帝有疾”条,永乐大典本则将之作为宁宗朝的发端,都是较为合理的改动。另外,二十七卷本宁宗部分最后一条为“皇帝崩”,讲述宁宗驾崩及身后的部分安排,但其内容与讲述皇储问题的“立国本”条多有重复。故而舍弃“皇帝崩”条,而将“立国本”条移至最末,也显然是永乐大典本的删繁就简之意。

进一步考察这些条目的次序变化,我们还可以发现,永乐大典本的编者对其中部分“大事记”所述史实发生的时间,似乎进行了一定程度的考订乃至纠正。如“改正权臣事迹”条,不仅位置与二十七卷本不同,内文也与之略有出入。二十七卷本此条大事记中对此事的系时是“嘉定二年正月”,并按照这一时间将此条列于“节省财用”条(嘉定二年正月)之后;而永乐大典本则是将此事系于“嘉定元年春二月”,并据之将此条置于“嘉定更化”条(开禧三年十二月)与“禁止贿赂”条(嘉定元年三月)之间。根据《宋史·宁宗本纪》《续编纲目》等书记载,“改正权臣事迹”之事,确如永乐大典本所言,发生在嘉定元年二月,二十七卷本所记时间有误。

又如在二十七卷本中,“盐禁”条位于“戒姑息之弊”条前,“戒姑息之弊”条后则是“恤刑狱”条;但在永乐大典本中却是“盐禁”条位于“戒姑息之弊”条之后、“恤刑狱”条之前(见附表1)。此三条在《中兴大事记讲义》中虽均系于“嘉泰元年正月”而无系日,但今查《宋史·宁宗本纪》《宋史全文》等书,“盐禁”条所记之事被系于是月戊午(七日);而“恤刑狱”条所记之事,《宋会要辑稿》有载,亦系于此月七日;“戒姑息之弊”条所记之事,则不见于现存其他史料,系日不明。因此,永乐大典本编者很可能是从他处发现了“盐禁”条与“恤刑狱”条所载之事发生于同日,故而改变了条目的次序,将“盐禁”条与“恤刑狱”条二者移到了一起。

由以上实例可以看出,永乐大典本可能曾在编辑过程中核对了其它一些源出官方记载的材料,进而对部分条目的系时进行了订正,这也是它调整条目次序的一个原因。不过,永乐大典本编者所做的考订还是较为有限的。例如,《中兴大事记讲义》在许多条“大事记”中反复宣称宁宗即位于“绍熙四年”,但实际上,根据《宋史》等其他一些更权威的材料,我们很容易知道,宋宁宗实乃绍熙五年即位。然而,这一明显的错误系时在永乐大典本中却并未得到改正。

根据以上这些情况,笔者倾向于认为永乐大典本应当同八卷本、四卷本类似,是从一个与二十七卷本类似的原本删节而成的后出之本;而且考虑到永乐大典本中与宋理宗之名均直书“昀”等情况,永乐大典本也可能是一个形成于元代以后的本子。只不过在进行删节时,永乐大典本编者的工作方式、指导思想与八卷本、四卷本不甚相同。

从《永乐大典》所引他书的情况来看,永乐大典本《中兴大事记讲义》的这种修订,似乎不太可能是《永乐大典》编纂时所为。当然,永乐大典的所谓“全录”,也并不一定总是将原书中整篇全文一字不漏地录出。如《永乐大典》卷一二九六五引用的《宋史全文》宁宗部分,即有大量删节。此书宁宗部分原本分为三卷(卷二九上、卷二九下、卷三〇),内容相当丰富,但《永乐大典》在抄入时,每月的纪事仅一二条而已,最终只占据了一卷的篇幅。这大概是因为《永乐大典》在前面几卷中已经全文抄入了《续编纲目》,而《续编纲目》正是《宋史全文》一书光宁部分的主要材料来源。据笔者观察,如今收入《永乐大典》卷一二九六五的《宋史全文》条目,都是不见于《续编纲目》的内容,而《续编纲目》已有的纪事,则基本不再重出。因此,“宋宁宗”条下《宋史全文》的删节,很可能是《永乐大典》编纂时为了避免重复所为。

但是永乐大典本《中兴大事记讲义》中的删节,显然不同于此例,并非因为《永乐大典》前面抄的书有相应内容而于此处省略。永乐大典本《中兴大事记讲义》中保存的很多纪事,如“舟师战舰”条大事记,也见于永乐大典本《续编纲目》。而且更重要的是,无论是在抄入《续编纲目》还是《宋史全文》时,《永乐大典》都没有刻意排斥道学叙事,也没有对原书内容加以订正。例如在永乐大典本《中兴大事记讲义》中不见的“罪直言之士”条所记徐邦宪事、“崇伊洛之学”条大事记中的“录程颐后”之事,在永乐大典本《续编纲目》中均有相应记载。据此,笔者更倾向于认为,永乐大典本《中兴大事记讲义》在编排上的种种特点,并非于《永乐大典》编纂之时方才完成,更可能是《永乐大典》所据之本原即如此。

综上所述,此本对原本条目的选择与编排方式,在对于书中历史知识进行“再生产”的同时,也向我们传递出多方面信息。一方面,永乐大典本对条目次序的调整以及部分内文的订正,应当是有其他一些材料作为依据的。这些做法表明此本的编者不似八卷本那样,仅仅依据本书内文进行较为机械的删节,而是更多地将自己的学识融入这一重编本之中。因此,永乐大典本虽由于其“全录”的形式而具有一定的校勘学价值,但这些经后人改窜的部分,使得此本相比于二十七卷本,可能更多地偏离了此书的原貌。

另一方面,永乐大典本剔除道学叙事的做法,也提示我们注意,宋末以至元代在道学大行其道的同时,也还有一些与之迥异的思潮存在。从道学产生之时起,对道学与道学家的批评声音便不绝于耳;即便在宋元之际道学逐渐占据思想主流的同时,也有不少人对“诸贤高谈性命”而忽视其他一些文化传统的状况持批评态度,如刘克庄、戴表元等人便曾指出道学兴起对当时文学创作产生了一定的消极影响。这类对道学的批评,也并不仅仅出现在文论作品中。宋元鼎革之后,史论当中对道学末流的批评也已见端倪。如由宋入元的周密即曾言道:

世又有一种浅陋之士,自视无堪以为进取之地,辄亦自附于道学之名。裒衣博带,危坐阔步。或抄节语录以资高谈;或闭眉合眼号为默识。而扣击其所学,则于古今无所闻知,考验其所行,则于义利无所分别。此圣门之大罪人,吾道之大不幸,而遂使小人得以藉口为伪学之目,而君子受玉石俱焚之祸者也。

周密在这里辛辣讽刺了南宋一些以道学自居之人的丑态,并认为他们为韩侂胄禁伪学提供了藉口,言语之间对道学不无讥诮。袁桷也曾批评宋朝末年“宋相以滔天之恶,蒙蔽朝论,士夫咸以道学缘饰,殆如风痺,不知痛痒”。更有甚者,元代也出现了一些将崇尚道学与宋代灭亡联系起来的看法,认为“诸儒道理之学,无补于天下国家之理乱存亡”。可见这种对宋代道学流行之局面加以反思、批判的观点,在宋末特别是元代,应当还是具有一定影响力的。我们虽不能肯定永乐大典本《中兴大事记讲义》一定是这一思潮下的产物,但它可能也提示我们,科举用书在南宋后期经历了一个道学化的改造之后,这些道学化的著作再后来可能也在拥有不同理念之人手中,经历某些不同的命运。

三、结语

历史著作的编纂,不仅包含着对所据材料的继承与传续,更经常蕴含着对历史知识的重新建构,因此往往是一个对历史知识不断“再生产”的过程。这种知识的“再生产”,不但存在于不断翻新的不同著作之中,也存在于同一著作的不同版本之间。《中兴大事记讲义》现存版本之间的差异,一方面为我们理清诸版本之间关系提供了重要证据,另一方面也为我们研究宋元之际南宋史知识的“再生产”,提供了很好的切入点。

对于《中兴大事记讲义》而言,八卷本与四卷本的内容大体出自同一系统,显然是由一个接近二十七卷本的“原本”删节而来。这一改编过程,主要是根据改编者自身的标准,对原书中重要度较低的条目——特别是其中的“讲义”——进行文字上的精简和逻辑上的整理。而永乐大典本则呈现出与二十七卷本、四卷本、八卷本迥异的样貌,不仅条目数量比二十七卷本少三分之一,编排次序也有所不同。此本的编纂次序,可能是曾据其他一些材料加以考订的结果。而剔除了原书中所有与道学人物有关的条目,也成为永乐大典本一个非常鲜明的特点。

除二十七卷本之外的这几个本子,很可能都是元代以后刊行的。元代人对《中兴大事记讲义》的翻刻,一方面可能出于研究前朝历史的兴趣,另一方面可能也和延祐复科有关。汉文化水平较高的元仁宗即位后,即有意恢复科举,并于延祐元年(1314)施行。此后,很多宋代科举用书纷纷得到重刊,如章如愚的《山堂群书考索》以及前文提及的《源流至论》等,至今仍有延祐刻本传世。而从现存版本情况来看,元代福建书坊所刊刻的很多宋史著作,如《续宋中兴编年资治通鉴》《宋史全文》等,也是自1310年代以后开始大量涌现的。《中兴大事记讲义》的几种节本的出现,是否也与这样一种历史背景有关,仍须进一步详考。但无论如何,这些删节本所呈现出的特点,都暗合于入元后思想文化环境的某些趋向,从某种程度上折射出南宋史作品在后世民间编纂、刊行时的一些情况。

(本文經作者授權發佈,原載《文獻》2023年第2期。註釋從略,引用請參考原文。)