目前在网络媒体上流传着一则关于“上帝公”的传说:

上帝公,五代时泉州人,姓张,杀猪为业。事母至孝,母嗜猪肾,虽高价亦不售。留归奉母,母死后一日,顿悔杀生过多,罪恶深重,乃走至洛阳桥畔,以屠刀剖腹,投肠肚于江中,遂成佛。后其肠化为蛇,胃化为龟,每兴风作浪,又显灵妆之。故民间庙祀所塑金身,都穿盔甲,手执剑, 一脚踏龟, 一脚踏蛇,其状降伏二妖也。

这里的上帝公,即是闽南人对玄天上帝的较为亲切的称呼。玄天上帝又名玄武大帝、真武大帝、北帝等等,在清代文献中,为了避康熙皇帝的名讳,“玄”字经常会被改成“元”字。以上这则难以追查到出处的传说,传神地讲述了上帝公从一平凡的屠夫转变为神明的经过,颇符合佛教“放下屠刀,立地成佛”的教义。有趣的是,众所周知,“玄武” 一词和北方有密切的关系,但这则出现在与泉州有关的媒体资料上的传说,显然是想把上帝公在地化,不止认定他为泉州人,还强调他飞升的地点为泉州著名的景点洛阳桥,更坐实了上帝公泉州人的身份。

因此,这是一个把外来的神明地方化的生动例子。在一篇讨论同个信仰在广东珠江三角洲流传及发展的文章中,刘志伟认为此一信仰是在明初朝廷的推动下开始兴盛起来的。朝廷为了把珠江三角洲更有效地纳入帝国的版图,就在民间信仰的场域进行一系列的标准化运动,试图巩固帝国统治的正当性,而玄天上帝(在广东称为北帝)因为其特殊的北方与水神身份,非常适合被加诸于这个水泽之乡,以加强来自北方的明朝政权在当地的权威。与此同时,地方上的民众则根据自己的意志塑造神明的形象,强调神明的灵验多于其与帝国的联系。在这两种态度之间,地方士绅则扮演着调和的角色,他们一方面顺应当地的习俗参与祭祀活动,另一方面又试图为看似荒诞不经的信仰与仪式赋予理性(即正统性)的诠释。

刘志伟所描绘的珠江三角洲地区的北帝信仰在帮助我们理解明清时期国家与社会关系具有相当的普遍意义。我们在研究某个地方宗教的历史时,经常可看到帝国试图影响其发展进程的痕迹。作为帝国代理人的地方官员会根据朝廷所规定的意识形态,或者是实际管理这个地方的行政上的需要,对这个信仰进行“正”或“淫”的界定,从而决定官府的参与方式。但是民众则更多是根据当地的习惯与本身的逻辑赋予信仰不同的意义。而地方士绅作为国家体制的参与者(如一些告老还乡的前任官员,或者丁忧在家的现任官员)或准参与者(如一些有基本功名,但还没有一官半职的举人、生员等等),一方面熟知并接受国家针对信仰所定下的正统意识形态,一方面作为地方社会的领袖人物,必然得兼顾地方上的利益。因此即使是那些被官府界定为“淫祀”的信仰,我们仍可随处见到地方士绅的身影,只不过他们经常需要以国家意识形态为基础,为信仰提供“合理”的解释。

当然,在这普遍的规律之下,不同的地域文化也会导致国家,士绅和民众对宗教活动的参与出现地域性的差异。比如,在闽南地区(包括今天的泉州、漳州、厦门以及台湾),同样的北帝信仰就呈现出与珠江三角洲不同的形态。其中最引人注目的,就是在清代的闽南地区,福建水师成为此一信仰的一个很重要的参与者。水师之所以值得注意,主要是因为它的双重身份。作为国家军事体系的一分子,驻扎在闽南的水师官兵必须负起海防的任务,包括了具体的军事行动和日常沿海的保安活动。他们和知府、县令等地方官员及其下属共同组成地方上的行政(包括民事和军事)体系。但因为回避制度的关系,属于文官系统的地方官员必定是外地人,他们是作为国家的代理人被派来管理这个地方一段时间,任满即被调走,和地方社会没有最直接的利益牵扯与利害关系。水师则不同,为了确保带兵的军官熟悉当地的地理环境以利于作战,朝延一般都会任命当地人为将领。根据统计,在鸦片战争以前,闽南籍的福建水师提督就占了百分之五十五。而在清代的军事制度中,水师提督也是从一品的大员,几乎可以和掌管跨省军事的总督和担任一省行政长官的巡抚分庭抗礼。

因为这个原因,水师将领一方面是国家的代表,领取国家的俸禄,必须履行国家所交代的任务,一方面则是地方上最具影响力的精英。过去学者在民间信仰的层面讨论国家与社会的关系的时候,一般都只关注属于文官系统下的地方政府对地方社会的控制或妥协,甚少注意军队,尤其是军官在地方社会的活动,这导致我们更多地强调国家与社会之间二元对立的关系。实际上,如果我们把国家体系中“武”的方面考虑在内的话,我们就会发现,帝国晚期的“国家”与“社会”不是泾渭分明的,而国家参与地方事务的目的,也不仅仅是为了控制或管理而已。

本文的目的,即是通过探讨福建水师在玄天上帝信仰的发展过程中所扮演的角色,突出相对于“社会”的“国家”这个范畴的复杂性,说明我们在使用“国家—社会”这样的分析框架时,必须注意在某些区域,“国家”所可能拥有的在地性,否则将无法充分理解地方宗教信仰与活动背后的权力结构与关系。

为了更好地说明福建水师对玄天上帝信仰在闽南地区的发展与传播所起的作用,我们有必要先回顾一下这一信仰的起源与变迁。由于已经有不少中外学者探讨过这一课题,我们在这里只需要重点讨论一些和本文有关的方面。

一、清代以前玄天上帝信仰的发展与传播

玄天上帝信仰起源于二十八宿中名为玄武的北方七宿,原是上古代表天界四隅的星象系统的一个组成部分。显然,它从一开始就被赋予超自然的意义,到了东汉,则逐渐发展出一条蛇缠绕着一只龟的形象。而由于五行学说的渗透,北方属水的观念也使得玄武在很久以前就被视为掌管水道的水神。同时,玄武中的“武”这个词也决定了玄武会被视为有降妖伏魔能力的武神,而且也和大规模的军事行动有关。

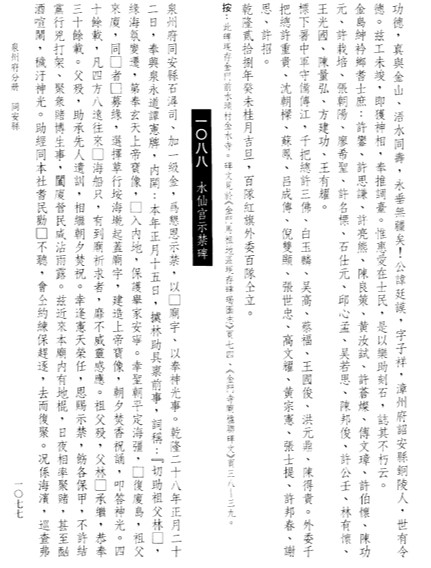

玄天上帝

因为史料的局限,我们不是十分清楚玄武信仰在魏晋南北朝到唐末这600年间的具体发展情况。公元10世纪是玄武信仰的一个重要发展阶段。在五代时期,我们首次看到玄武化身成人格神。在宋代,宋真宗赐予玄武“真武”的封号,开启了玄武获得朝廷封赠的历史。同样是在宋代,在道士的推动下,玄武成为道教的重要神祇之一,武当山也被确定为玄武的祖地,并在后世成为中国宗教史上最重要的朝圣进香场所之一。

在北宋初期,玄武是四名侍奉北帝的将军之一。据说在公元1016年,守卫京师的拱圣营的士兵在营地附近见到一条蛇和一只龟,因此就在当地建立一个真武庙。而根据道教典籍的记载,出身是拱圣营的北宋著名将领狄青(1008—1057)就是因为得到真武的护佑才有如此显赫的战绩,有些甚至说狄青就是真武的化身。

到北宋末年,我们开始看到地方士人参与玄武崇拜的举动,玄武也被不同的群体塑造成地方社区的守护神,其地方化的进程在南宋时期就以前所未有的速度展开。

到了元代,玄武不仅不再是原来的北帝的侍从,还晋升为北帝,朝廷对它进行册封的力度也不断加大。明朝建国之后,明太祖首先对外声称,是玄武帮助他击败宿敌陈友谅。后来明成祖在发动靖难之役时,也仿效他的父亲,把军事活动的顺利归功于玄武。不仅如此,在大礼议事件中,明世宗声称他和玄武的特殊关系是经由他的生父确定的,而他能继承皇位也是因为获得玄武的护佑。玄武于是前所未有地和帝国的军事和政治活动联系在一起。因为这样,有明一代,皇室对玄武信仰的推动不遗余力,不仅在武当山上建立了大规模的庙宇,并给予许多经济上的优惠,还郑重地把玄武纳入国家的祀典之中,玄武护国佑民的形象也因此获得巩固。不过,明皇室推动玄武信仰,并不完全是出于政治上的考量,其中有些皇帝似乎也是玄武的虔诚信众。例如世宗和神宗都曾向玄武求助或祈福。从这个层面而言,即使贵为帝王,他们和一般的信众析求神明赐福的心态并无二致。

在朝廷的大力推动之下。玄武信仰在各地迅速传播与发展,包括东南沿海地区。虽然有证据显示玄武信仰在明以前就已传播至福建和广东,但一直要到明代,才有足够的文献让我们一窥这个信仰在当地的实际传播情况。我们发现,玄武作为水神和北方守护神的形象在传播过程中得到强化。到了明清之际,玄武信仰在郑成功政权的推动下,迅速在台湾传播开来。历史学家在探讨郑氏为何会选择玄武时,总结了三个原因:一、玄武是明王朝的守护神,郑氏既然宣称效忠明王朝,玄武是自然不过的选择;二、玄武的水神与武神形象,适合以水军为主的郑氏军队;三、根据一些堪舆家的说法,台湾的地形貌似龟蛇,郑氏选择玄武可能也是出于风水的考量。

但玄武并不能帮助郑氏阻止清军攻占台湾。在郑氏政权被瓦解,台湾被清廷纳入版图之后,玄武信仰并没有在台湾销声匿迹,反而继续获得传播。但是,在此时大力推动此一信仰的不再是国家而是地方上的力量。

综上所述,国家经常利用玄武信仰的某些特质,包括作为镇守北方的司水之神,以及作为主动护佑具有正统地位的君主与将帅战胜敌人的武神,向民众灌输一种忠于国家的观念,强化国家对社会的控制。同时,在这类政治考量之外,包括帝王和老百姓在内的信众,也会为了个人的原因而信奉玄武。浦慕洲在讨论中国上古的宗教观念时,认为从国家的正式祭典到一般民众的日常宗教活动,背后的动机都离不开对一已之福的追求。我们认为,从某个意义上来说,明帝国晚期的玄武信仰也是如此。

尽管如此,由于不同政治与社会阶层的切身利益不尽相同,在参与宗教活动的过程中的侧重点也会有所不同。在清代闽南地区的玄武信仰中,同样是国家体系内的一分子,文官系统中的地方官员与武官系统中水师将领就扮演了不同的角色,对地方社会也形成不同的影响,使得国家与社会的关系复杂化。我们下一节将以厦门一个地区的玄天上帝庙的个案说明这个问题。

二 、 草仔垵上帝庙个案

《福建宗教碑铭》(泉州府分册)

乾隆二十八年(1763),驻厦门的石浔巡检司奉兴泉永道道尹“谭宪”之命,颁布了一道禁令。禁令刻于一石碑上,碑文收入郑振满与丁荷生所编的《福建宗教碑铭》中。据编者按语,此碑在编书时尚存于厦门港镇海路口水仙宫。其文根据当地一名名为林助的居民的状词,声称其祖父在康熙年间迁界时,奉玄天上帝宝像移入内地,保佑全家平安。待清廷攻克台湾,祖父回厦:

同□者□募缘,选择草行(笔者按:应为仔字之误)垵海墘起盖庙宇,建造上帝宝像,朝夕焚香祝诵,叩答神光。四十余载,凡四方八远往来□海船只,有到庙祈求者,糜不威灵感应。祖父殁,父林□承继,恭奉三十余载。父殁,助承先人遗训,相继朝夕焚祝。

此碑首先叙述厦门草仔垵一座玄天上帝庙的缘起。我们没有其他任何关于林助此人及其家族的资料,但从碑文的内容看来,林家显然并不属于士绅阶层。郑振满与丁荷生在研究莆田地区的地方权力结构时指出,在当地许多士绅领导权不强的地方,乩童及其网络几乎就是非正式的地方政府。我们不清楚林家几代成员是否为乩童,但他们毫无疑问是当地以玄天上帝信仰为核心的宗教社区的领袖人物,而且颇具影响力。因为林助能直接请兴泉永道道尹干预庙宇的保安:

幸逢宪天荣任,恩赐示禁,饬各保甲,不许结党行凶打架,聚众赌博生事,阖厦营民咸沾雨露。兹近来本庙内有地棍,日夜相率聚赌,甚至酗酒喧闹,秽污神光。助经同本社耆民劝□不听,会同约练保赶逐,去而复聚。况系海滨,巡查弗及,诚恐宪察,罪责匪轻。合切口禀,叩乞宪天大人恩赐示禁,严饬练保,查明禀究。庶庙得□而清,而祝祷有灵矣。□处讴歌,公侯万代。

虽然缺乏旁证,但据林助的状词,显然以林助为首的庙宇负责人因为庙宇被一些“地棍”所占据以进行赌博等违禁事情所苦。更关键的是,在无法自行处理后,他们于是向兴泉永道道尹求助。而道尹也接受他们的请求,下令石浔巡检司明贴禁令,禁止人们在庙宇内酗酒赌博喧闹,任何人违反禁令,林助就可连同练保据实向巡检司禀报,以详查严办。更为重要的是,禁令强调:“该保练徇□不报,察出一并究处不贷。”

林助与其说担心庙宇被地棍占据,不如说他更担心因此而受到牵连,尤其是禁令最后强调保练如果徇私不报将受到惩罚,明显暗示是保练在庇护地棍。可是不知何故,林助必须要向道尹如此高级的地方官员求助才能自保。由于缺乏史料,我们不能随意推论,但我们不妨探讨一下兴泉永道这个官署的性质。设于康照十年(1671),此官署原只分守兴化、泉州二府,到了雍正五年(1727),则移驻厦门,并兼衔永春,因此称为兴泉永道,为府之上的高级地方行政衙门。但移驻厦门一事,显示海防作为兴泉永道道尹的分内事,越来越受到重视,因此在乾隆三十五年(1770)则加衔兵备。尽管如此,道尹仍然是文官出身,是以外地人的身份出任此职。例如碑文中提到的“谭宪”,即谭尚忠,江西南丰进士,乾隆二十七年(1762)由御史出任道尹,而他的衙门对林助一事的关注,显然是以维持地方治安,控制地方社会为首要考虑。

相比之下,道光十四年(1834)为相信是同一座庙宇的重修所立的另一块碑所显示的官方参与,其侧重点就有很大的不同。此碑碑文颇为残缺不全,但读之仍能得其大概。此碑文为一姓凌的里人所撰,开头就在正统道教的框架下大略叙述了玄天上帝在武当山修道得道,然后受到历代帝王敕封的事迹。接下来的段落则强调神明的灵验:

□□海上潮时水□涨析祷辄应如□□当□□□□□□□□中士庶,远方商旅。凡有疑难。莫不唯神□卜奔走此□所请皆如所愿。

此碑文所述神明于涨潮时对祷告者有求必应的事迹,和道光版《厦门志》所叙“上帝庙,即武西殿,在草仔垵,祀元武之神,称曰‘水长上帝’。人祈祷者,于潮生时即应,退则否。素称灵异。”如出一辙,相信是同一座庙宇。列于碑文最后的捐款人名单多有“金源益”、“金裕源”之类的名号,显示此庙的重修多得自各从事于海洋贸易的行商之力。但重点是,名单的前两名,则有“太子少保□□军门王”以及“福建全省水师提辖军门刘”的名号。我们无法确定后者为何许人,但其为水师将领无疑。至于太子少保云云,则明显是王得禄(1770-1841)。作为一名著名的将领,王得禄在福建和台湾的许多重要战役中为清廷立下汗马功劳,因此获赐太子少保此一荣衔,他祖籍江西,但因祖父参与平定朱一贵叛乱时亡于凤山(今日的台湾高雄),因此举家迁移至诸罗(今日的台湾嘉义)。在道光十四年(1834),王正任职福建水师提督,并已移居厦门,因此,这是一名高级地方武官。同时也是一名当地人为一个地方宗教出绵力的例子。与之前兴泉永道的道尹参与的方式相比,虽然两篇碑文的性质很不相同,但作为外地人的文官的关注点为地方治安,而作为当地人的武官则通过捐款的行动肯定神明的灵验差别还是明显的。更值得注意的是,在后一篇碑文中,没有任何文官出现在捐款名单上,似乎说明这座庙宇并不受代表“国家”来治理这块土地的地方文官的正式认可。即使如此,由于水师将领的参与,“国家”仍然在庙宇的历史上占据显著的位置。

当然,任地方长官的文官也会参与家乡的宗教事务,但他们多数是在致仕后,或者是丁忧在家,或者是任职时以远距离的方式参与。换言之,回避制度使得他们一般无法以地方官员的身份参与家乡的地方事务。水师将领则不同,他们的特殊身份注定他们既代表“国家”,也代表“地方”,国家—地方的界限因此就显得模糊了。

王得禄并不是第一个和玄天上帝信仰发生联系的福建水师提督。早在施琅 (1621-1696)征台之时,玄天上帝据说就已经扮演了重要的角色。问题是,福建地区所信奉的主要水神除了玄天上帝之外,还包括同样显赫的妈祖,而水师的参与,直接导致了玄天上帝与妈祖这两种信仰体系之间的竞争的白热化。

三、 福建水师与玄天上帝和妈祖之争

嘉庆版的《同安县志》记载了这样的一则故事:

延福堂在从顺里瑶江村,距城南七里许。明里人户部郎中林挺倡建,崇祀真武……康熙初,靖海侯施琅初征台时,曾宿于庙。马秽污其官,是夜马足高悬,哀号不止,琅虔恳乃宁。因默祷师行得捷,愿更新庙字,后凯旋捐俸重建。康熙四十四年,左都督阮钦(笔者按:或许为阮钦为之误)复捐俸修葺。

根据这个记裁,延福堂原来是明代由一名在朝中当官的当地人林廷所倡建的,但为县志的编修者所大书特书的,却是神明与施琅的极富传奇色彩的联系,而庙宇也因此成为福建水师征台的见证。问题是,正如我们在前面讨论过,玄天上帝也正是当时占据台湾的郑成功政权所崇祀的主要神明;而当清军水师先在万正色(卒于1691),后在施琅与蓝理(1649- 1720)等人的领导之下与郑氏部队作战时,他们所供奉的主要神明是妈祖,而他们向朝廷请求敕封的也是妈祖而非玄天上帝。在台湾,虽然有几所玄天上帝的庙宇偶尔仍然会得到个别地方官员的资助,但朝廷似乎有意在当地强调妈祖的灵验及其在征台的军事行动中护佑清军,并把妈祖的地位置于玄天上帝之上。有学者认为,这是为了巩固清廷的正统性,并逐渐抹去郑氏政权在台湾的合法地位。

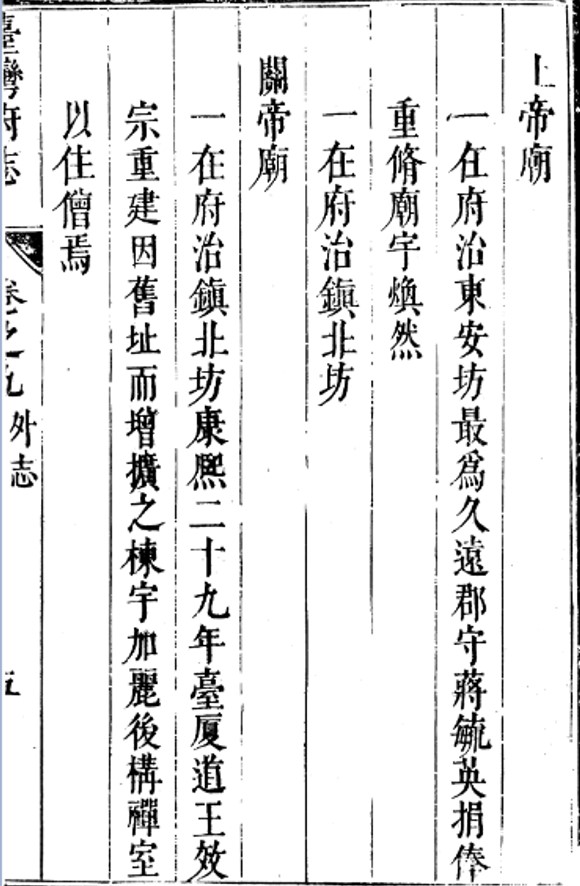

康熙二十四年(1685)版与三十三年(1694)版的《台湾府志》最能说明这种态度。我们首先看二十四年版对天妃宫与上帝庙的记载:

上帝庙在府治东安坊,伪时建,祀北极大帝。内有明宁靖王楷书匾额“威灵赫奕“四字。

天妃宫二所,一在府治镇北坊赤嵌城南。康熙二十三年,台湾底定,将军侯施琅同诸(镇)以神有效顺功,各捐俸鼎建,庙址即宁靖王故宅也。内庭有御敕龙匾“辉煌海澨”。一在凤山县治安平镇渡口。

这段记录强调玄天上帝庙是建于郑氏政权掌控台湾之时。当然,编者在这里使用“伪”字,并不表示玄天上帝庙是非法的,因为像城隍庙、东岳庙等,府志也都注明是“伪时建”。但无论如何,这两条记录的差别还是很明显的:上帝庙是“伪时”所遗留下来的建筑,而天妃宫则是“我朝”平定台湾之后,为了答谢神灵的护佑而兴建的。明朝的宁靖王为玄天上帝庙题了“威灵赫奕”四字,到了此时,其故宅却成为见证“我朝”攻克台湾的天妃宫的庙址,其中甚至有“我朝”皇帝所御赐的“辉煌海澨”龙匾。哪一座庙才具备崇高的正统地位,在这样的论述中一目了然。

另外,康熙三十三年版的《台湾府志》云:

天妃宫 在府治镇北坊赤嵌城南。康熙二十三年台湾底定,神有效灵,靖海将军侯施琅同诸镇捐俸鼎建。栋宇尤为壮丽;后有禅室,付住持僧奉祀。

上帝庙 一在府治东安坊,最为久远,郡守蒋毓英捐俸重修,庙宇焕然。一在府治镇北坊。

康熙三十三年《台湾府志》

在这一版中,编者在叙述玄天上帝庙的历史时,已去掉“伪时建”的字样。更为重要的是,它特别强调“郡守蒋毓英捐俸重修”的事实。蒋是清王朝攻克台湾后首任的台湾知府,也是前一版《台湾府志》的挂名主编。也就是说,作为一府的地方首长,从管理上的需要出发,蒋毓英还是颇为重视此一信仰在地方上的影响力的,但在修府志时,蒋毓英及其下属则刻意贬低玄天上帝相对于妈祖的地位,以标示清王朝的正统性。同样的,虽然康熙三十三年版的《台湾府志》不再强调玄天上帝庙和郑氏政权的联系,但其在大方向上也还是遵循前一版的安排,强调妈祖(而非玄天上帝)在“我朝”平定台湾时所扮演的角色。

但是前面《同安县志》中关于延福宫的记载,却很清楚地把施琅征台的战绩归功于玄天上帝而非妈祖。我们并不清楚关于施琅的坐骑以及神明显灵的传说是如何进入县志的延福宫的记载之中。但很明显,施琅及其水师将领的形象,已成为这座庙宇的信仰体系中不可或缺的符号之一。而且施琅捐俸装修庙宇的举动也能让我们从另一个角度理解妈祖与玄天上帝之争:作为国家的官员,施琅不遗余力地协助朝廷在台湾推动妈祖信仰。但作为来自一个玄天上帝信仰同样兴旺的地区,我们不能排除他同时也会从个人的层面和玄天上帝产生宗教情感上的联系。我们相信,同样身为晋江人的阮钦为也是如此。

当然。由于史料缺乏,我们很难对施琅或阮钦为个人的宗教行为再做进一步的推论,但这应该已经足以促使我们重新思考国家—社会的二元关系。在配合国家在宗教层面推动正统化与标准化的同时,和地方士绅一样,水师将领们也会按照地方社会的习俗以及个人的宗教经验,赋予某些没进入国家正式的祀典中的信仰“正统”的诠释,但与“非官方”的地方士绅不同的是,作为高级国家官员的水师将领,一旦参与到宗教活动中,他们的“国家”与“官方”的身份马上就让他们成为最受瞩目的赞助者,并在这些信仰体系的符号建构中扮演举足轻重的角色。

四 、 结论

在翻阅清代闽南沿海地区的地方志与其他史料时,随处都可看到水师的活动痕迹。但学术界过去一向都不太注意水师对地方社会的影响,这也许是因为我们习惯在探讨国家与社会关系时,选择从文官系统的角度分析问题,而忽略了其实武官对基层社会的影响也很深远,尤其是福建水师将领的当地人身份更是不容忽视。

在草仔垵上帝庙的个案中,在有限的文献内,我们已经可以察觉到,兴泉永道道尹与水师提督的参与方式不尽相同。作为从外地被国家派来管理这片土地的道尹,重视的是地方上的治安多于玄天上帝的信仰本身;而作为当地人的水师将领,则直接参与到此一信仰体系的建构中,并以国家官员的身份肯定了地方上认为神明在涨潮时异常灵验的说法。从某种意义上说,就因为水师的参与,如此“荒诞不经”的传说就有了正统性与合法性。

但是,有清一代,具有正统地位的海神是妈祖而非玄天上帝。两种信仰体系之间的竞争与势力在清代的消长,和福建水师的活动是有密不可分的关系的。同样的,具有国家官员与地方精英的双重身份的水师将领, 一方面极力配合国家在新征服的台湾树立统治的合法性,大力褒扬妈祖的神威及其对清军的护佑。以削弱以玄天上帝信仰为精神号召的郑氏政权的合法性。同时,他们又在大陆沿海一带积极赞助一些被国家正式祀典排除在外的玄天上帝庙宇,本身也作为代表国家的符号而被嵌入此一信仰的历史叙述之中。如此一来,“国家”与“社会”在互相渗透与改造的过程中,渐渐凝聚成民众在参与宗教活动时的共同记忆,其中的界线也不再那么泾渭分明。

(本文經作者授權發佈。原載吳松弟等編《走入歷史的深處:中國東南地域文化國際學術研討會論文集》,上海,上海人民出版社,頁498-507。註釋從略,引用請參考原文。)