編者按:2022年8月28日至31日,由廈門大學研究生院主辦,廈門大學歷史系協辦,廈門大學民間歷史文獻研究中心承辦的「民間文獻與區域社會史研究生暑期學校」在廈門舉辦,來自海內外各高校和研究機構的十餘位學者和四十餘位營員,圍繞民間文獻和區域社會史問題展開授課與研討。

近期我們將通過微信公眾號陸續推出本次暑期學校各位學者授課相關論文,今日分享的是劉永華教授《排日賬與19世紀徽州鄉村社會研究——兼談明清社會史研究的方法與史料》。

摘 要:排日账是近年在徽州婺源发现的一种民间历史文献新文类,体裁介于日记与账簿之间,逐日记录记账者的日常行事与家庭收支。这种文献多出于近代婺源普通农户之手,记录了农家生活世界的不同侧面。对排日账记录的丰富的社会生活信息,可从两个相互关联的角度进行解读:其一,系统处理排日账的人际关系信息,重构记账者的人际网络及其变动。其二,针对某些排日账时间跨度较长的特点,对记账者所涉社会关系、社会秩序和社会群体及其变动进行中程分析。这种中程的人际网络研究路径,不仅可运用于19世纪徽州乡村社会研究,还有助于从两个方面深化明清社会研究:一方面,人际网络研究路径有助于克服明清社会史学界强调中观社会群体研究带来的若干局限,从一个以个人或家庭为起点的新角度审视明清社会的秩序、运作及变动;另一方面,这种路径还为深入、系统挖掘日记、账簿、书信、契约文书等史料中的人际关系和社会过程信息提供了一个颇有裨益的工具。

关键词:人际网络 扩展个案研究 排日账 徽州 明清史

排日账是近年在徽州婺源发现的一种民间文献新文类,介于日记与账簿之间,逐日记录记账者及其家属的家庭收支与日常行事。本文以笔者收藏的晚清婺源程氏排日账为基本史料,探讨如何系统利用这种文类中丰富的社会史信息,借此认识19世纪徽州乡村的人际网络与社会过程。笔者还希望借由讨论排日账的学术价值和解读方法,检视近些年明清社会史的基本视角及其局限,同时也为深入、系统利用日记、账簿、契约文书和其他史料提供若干思路。

一、排日账的搜集与研究

排日账是流行于婺源境内的一种民间历史文献。所谓“排日”,应是指这种文献的逐日记录的书写格式,而“账”是指它记录了日常的收入和开销,与账簿类同,因此,不少排日账的封面都题有“逐日登记”“逐日账簿”等名目。不过与普通账簿不同的是,排日账通常还逐日记录了记账者及其家属的日常行事,因而与日记体文献颇为接近。“排日账”一词没有出现于目前发现的排日账文献,不过笔者在婺源开展田野工作的过程中了解到,当地乡民通常使用这个名称,来指称本文讨论的这类文献,因此笔者在行文中统一使用这一称呼。

由于排日账流传范围不广,据笔者管见所及,在20世纪的明清史研究中,这种文献并未为学界所提及,更未被利用。徽州文书数量可观,早在20世纪五六十年代就已受到明清社会经济史学界的关注,但当时的徽州文书多出自歙县、休宁和黟县,来自婺源的文书数量较少,这一时期是否有排日账入藏公藏机构,待考,不过笔者未见学界利用过此类文献。目前第一篇介绍排日账的文章,应是2002年《华南研究资料中心通讯》所刊邵鸿、黄志繁对一本晚清徽州排日账的介绍。这个文本发现于婺源县龙山乡任村,记录了道光二十五年(1845—1846年初)农历正月初一至十二月三十日全年该村一家农户的日常行事。记录者是一位名叫林光錀的少年。作者提供了这个文本的释文,但没有对这种文类的来源、性质和类型进行讨论,而是直接称之为“日记簿”。

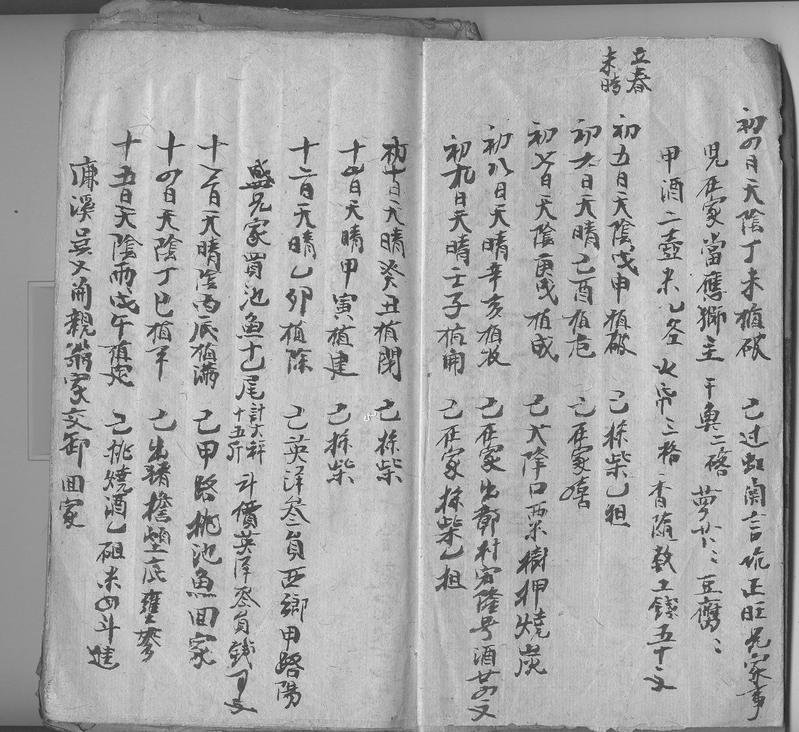

2006年秋,笔者在黄山市老街出售旧文书的店铺搜集到一批晚清排日账,这批文献总共15册,由一家三代所记,因这家农户姓程,本文称这批排日账为程氏排日账。排日账记事始于道光十八年(1838),止于光绪二十七年(1901),时间跨度达六十三年。不过,由于有些年份空缺,实际跨度约有三十九年,其中1841—1842、1847—1852、1854—1855、1859—1871(缺12年)、1874—1877、1897—1899年存在部分或全部空缺的情形,其中空缺时间最长的是19世纪六七十年代,亦即太平天国运动前后。这些账簿以廉价土纸写就,但笔迹尚称清晰,保存基本完好。在这15种账簿中,排日账13种,普通账簿2种。排日账大多冠以“登记账簿”“勤笔登记”“逐日登记”“逐日账簿”等标题。

从随后在婺源乡间开展的田野调查中,笔者了解到,这种文本在当地被称为排日账。同时,笔者在田野中又陆续搜集到一些排日账,其中较为系统的是在婺源县沱川乡塘窟村搜集到的一批排日账。这批文本共5册,分别记录于1958年和1992年至1995年,由该村一位老人所记。这是目前笔者所见成文最晚的排日账文献。根据其儿子介绍,老人有记账的好习惯,1949年前就开始记账,此后一直没有中辍。老人于1996年过世,过世的前一年还在记账。可惜因为搬家的缘故,多数排日账都已散佚。

2008年,黄志繁、邵鸿在一篇文章中提到,他们在婺源搜集到6种排日账,其中道光朝的那本,已见于2002年的文章。其余5种当中,一册记于乾隆十二年(1747),这是目前笔者了解到的现存最早的排日账。其他年代较晚,其中咸丰、同治各1种,民国时期2种。次年,王振忠也在一篇文章中,提到他搜集的一本排日账,其记账日期为乾隆三十二至三十三年(1767—1768),这也是年代较早的排日账实物。在2012年发表的一篇论文中,他还提到一本光绪年间的排日账。目前,王氏共搜集排日账十数种,因未曾公布和介绍,其具体年代不详。此外,在黄志繁主编《清至民国婺源县村落契约文书辑录》中,也公布了几种篇幅较短、年代较晚的排日账残本。

在开始接触排日账时,笔者感到困惑的是,这种文本何时开始出现?为何会出现?为何只见于婺源?它是如何产生和被使用的?从目前公布的信息看,现存最早的排日账是在18世纪中期的婺源写就的。由于没有直接的史料,这种文类出现的背景是一个棘手的问题。不过,根据笔者的田野调查和对排日账文献的阅读,这种文类与当地启蒙教育中使用的教学方法或不无关系。或许由于文字在徽州乡村生计和日常生活中与日益俱增的重要性,大约在18世纪中叶前后,婺源启蒙教育逐渐创造出了一种独特的传统:通过指导学生记录每日行事和日常开支,帮助学生牢记在课堂上习得的文字书写能力。学生从学堂肄业后,一方面继续通过这种方式巩固文字书写能力,另一方面把账簿等文类的功能整合到排日账当中,使之承担记账、备忘等功能,与其日常行事建立密切的联系。结果,在离开学堂后相当长的时间内,这些学生继续保持了记录排日账的习惯。有时,这种做法成为他们毕生的习惯。笔者在婺源清华镇考察时,曾遇见一位老人,此人曾在民国时期当过几年小学教员,他回忆说,从教期间,每天都会安排学生记排日账。他觉得记排日账不难学,上私塾读书的人,一般只要念两三年书就能掌握。他还估计说,过去大约一半以上的人(应该指男性)都记过排日账。

从目前发现的实物看,排日账流行的区域,主要限于婺源县境内。笔者曾前往与婺源毗邻的休宁县溪口镇调查,当地老乡说,他们未曾听过排日账名目,也不曾记过类似的东西。在与婺源沱川毗邻的休宁县大连村调查时,几位老人告诉笔者,他们听过山那边的婺源有人记排日账,但他们自身没有记排日账的习惯。在江西乐平县,访谈的老乡提到,他们听说过一种叫排日账的文献,但从他们的描述看,这种排日账似乎是一种杂字类著作。这引起了笔者的好奇。如果是一种杂字,那么它是否专为记排日账而编写?很遗憾,我们没能找到实物。日后对婺源及其周边地区开展的更为全面、系统的调查,也许会为这个问题提供更直接的答案。在其他文献中,笔者只找到一条相关的史料。《我之小史》是清末民初婺源北乡庐坑生员詹鸣铎所撰的一部自传体小说,书中提到詹氏年幼时,父亲教他记排日账:“母亲采猪草,娘娘背姆”,当时詹氏尚未入私塾读书。这从侧面证明了排日账与(家庭)启蒙教育的关系。

排日账的基本书写内容,大体由三个部分构成。在每日记录的信息中,首先是当天的农历月份、日期(若有节气,也会特别注明)、天气状况、生肖、五行及星宿。排日账的主体部分,是对日常行事的记录,一般分别记录上午、下午的行事,但总记一天行事者也很常见。最后,如果当天发生收支,也会将之记录下来,是为排日账的记账功能。至于日常行事记录的详略,则与记录者的读写能力、书写态度、性格勤惰等因素相关,难以一概而论。不过,这种文类本身的一些特性,实际上也可能无形地约束着记录的内容。

排日账

在仔细阅读和比对程氏排日账文本的过程中,笔者发现这些账簿存在一些特征与局限。首先,通过仔细比对发现,账簿对日常行事的记录并不十分系统,时有脱漏情形,如对物价的记录,经常只记花费的银钱,没有记录购买物品的数量,从而往往难以对相关数据进行系统的处理;再如对农田耕作的记录,上文出现插秧的记录,后来却不见收割的记录,这是明显的脱漏,其原因估计是,有些条目是在事发数日之后才记录下来的,在这种情况下,脱漏情形自然在所难免。其次,账簿基本上不记录家中妇女的活动。这种账簿似乎有种惯例,只记录一家之中男性成员的日常行事,至于女性的活动,则一般不会提及,因此,基本上不可能透过排日账了解妇女的生活。再次,账簿只记录记账人及其家属的行为,至于他们行为背后的动机、观念和意识,则基本上只字不提,因此直接影响到研究者对其观念和意识的重构。第四,由于记账人文化程度有限,多数排日账别字、错字、漏字现象时有所见。他们对事情的记载,有时词不达意,难以卒读,这给解读带来了困难。最后,第九、十种排日账的记账人程同仓,大概由于年龄较小,应付了事,记账非常潦草马虎,因此所记账簿质量较差(但换个角度看,这两种排日账为理解少儿的识字实践提供了有益的史料)。上述缺憾不仅见于程氏排日账,其他现存排日账在不同程度上也存在类似问题。

不过,也应注意到,这批排日账的记账者,并不是拥有功名、身份的士大夫或受过良好教育的商人,而是普普通通的乡民(当然,是识字的男性乡民)。这批账簿的价值,正在于它们出于普通乡民之手,算得上他们对自身生活的实录。而且,这批账簿并非来自不同乡村、不同农户的散件文书,而是由婺源一家农户祖孙三代所记,因此,其学术价值远非单本散件的排日账可比,这组文献相对系统的属性,为翔实、具体地从较长时段分析19世纪徽州农户的生活世界及其变迁提供了相当丰富的历史信息。

具体来说,从这批账簿的封面题名和内容推断,第一至四种的记账人为程发开,又名程义茂(大约一为字,一为谱名)。第五至八种、第十一至十三种,记账人为程允亨,又名程凤腾、程逢桂。第九和第十种的记账人为程同仓。他们三人的关系是:程允亨为程发开之子(次子),而程同仓为程允亨之子。祖孙三代当中,以程允亨的记账时间跨度最长,内容最为详尽。三人的职业基本相同,他们从事的生计活动,包括农田耕作、茶叶种植和采集、山货的采集和加工、小本生意的经营和挑担等。在记账时,程发开已步入中年,程允亨涉及中年到老年的较长时段,而程同仓则是十几二十岁的后生。笔者在田野调查中还了解到,这家农户居住的村落,是位于今婺源东北部沱川乡理坑村北侧的一个名叫上湾的小村。这个小村在历史上人口甚少,目前仅有七八户人家,均姓程,属于同宗。他们在历史上与沱川当地大族理坑余氏关系密切,有一定的依附关系,但至少在排日账涉及的年代,并不属于“小姓”(佃仆)。

跟婺源排日账的发现相应,对这种文献的研究,也只是进入21世纪后才开始开展的。由于排日账保存了丰富的日常生计活动的信息,如何通过解读这种文献,重构晚清民初徽州乡民的生计活动,成为探讨的重点。邵鸿、黄志繁在2002年介绍道光排日账时,也对这个本文进行了若干分析,他们讨论的重点,便是林家的劳动分配、各种生计活动的参与、外出及请工状况等问题。在2008年发表的文章中,他们利用5种排日账,对晚清、民国时期婺源小农的生产和生活作了进一步分析,他们探讨了农户闲暇时间的长短、不同生产劳作活动的种类和比重、外出活动的地点和频率等问题。笔者近年发表的一项排日账研究成果,也以徽州乡民的生计活动为讨论的焦点。这项研究侧重从劳动安排、日常行事地点和现金收入三个方面,探讨了晚清婺源农户程家的生计模式及其变动,认为在太平天国结束后,随着国际茶市的扩张和农户家庭结构的变动,这家农户投入更多的劳动进行茶叶的生产和加工,从而增加了现金收入;同时又通过投入更多劳力进行土地开发,增加了自耕土地数量,相对缓和了对米粮市场的依赖。

目前排日账研究的另一个重点,是对近代徽州乡村社会生活的讨论。王振忠在一项对婺源西乡一位塾师所记排日账的研究中,就侧重讨论了这个文本反映的晚清徽州乡村的社会生活。这也是笔者晚清程氏排日账研究的关注点。在2014年发表的一项成果中,笔者侧重讨论了婺源程家的行动空间及其与这家的经济、社会、宗教行事的关系。笔者发现,以太平天国运动为分界,程家的行动空间出现了较为明显的变动。运动前,程家的家庭成员经常前往100华里以外的市镇,而此后他们前往这些市镇的频率明显下降,更多在大约30华里的半径内活动。笔者认为,这种行动空间范围的收缩,可视为程家生计模式改变的一个结果,由于在土地开发与茶叶生产中投入越来越多的劳力,程家前往远处的频率自然减少。另外,笔者还考察了程家行动空间的结构,讨论了社会交往和宗教行事对其行动空间的影响。

排日账中的社会经济史信息,处理起来较为容易,而对其中丰富的社会文化信息进行处理则较为棘手。如何提出富有新意的问题意识,设计切实可行的研究路径,对这种文献中丰富的社会文化史信息进行处理,是处理排日账过程中遇到的一个难题,是为下文讨论的重点。

二、人际网络研究

那么,对于19世纪徽州乡村社会研究来说,排日账这种新文类提供了什么新东西?首先,排日账,尤其是出自没有功名的普通乡民之手的那些排日账,可谓普通乡民的“起居注”,是中文史料中不可多得的由乡民自身书写的文献,因而对于理解这些记录者及其生活的社会来说,排日账具有其他文献难以企及、难以比拟的史料价值。

不过,排日账不只是为19世纪徽州乡村社会研究提供了新材料,笔者认为,更为重要的是,这种文类本身所具备的特性,对我们思考19世纪徽州乡村社会,甚或为思考明清中国社会,提供了至少两个相对独特的、典范性的方法与视角。概而言之,这两个视角分别是:(一)以个人或家庭为起点的人际网络分析和(二)中程社会过程研究。本节讨论第一个视角,下节讨论第二个。

笔者提出排日账的人际网络研究这个视角,主要针对的是近三十年来明清乡村社会研究的主流做法。从学术渊源的角度看,20世纪80年代以来的明清乡村社会史研究,深受功能主义人类学社会结构研究的影响。“二战”后海外人类学界对中国(汉人)社会的研究,除了少数例外,从弗里德曼(Maurice Freedman)对宗族的研究,到施坚雅(G. William Skinner)对集市买卖行为的研究,再到台湾学者对祭祀圈的研究,大都着眼于从中观的共同体——宗族组织、标准集镇共同体(standard marketing community,简称市场圈)、由神明祭祀界定的地域社会等跨家庭乃至跨村落社群——出发,探讨传统中国社会的基本结构。这些学者的研究,开拓了二战后汉人社会研究的新局面,对推进传统中国社会研究做出了莫大的贡献。在明清社会史研究中,这些学者的研究起到了示范性的作用,进而一直影响到今日的传统乡村社会研究。对这些理论的局限,学界已有不少讨论,不过其中若干理论预设与路径局限仍未被认真检视。

在功能主义人类学的影响下,明清社会研究将宗族组织、祭祀圈等视为探讨的核心议程(市场圈的讨论稍少,后来加入族群等)。80年代以来最出色的一批研究,正是出现在这一领域——不过是在扬弃人类学解释的基础上进行的。弗里德曼的研究强调宗族是水稻经济和国家缺席的产物,而社会史则发现宗族兴起是地域社会建构国家认同的一种结果。明清社会史研究还增加了弗里德曼没有触及或认识不足的面向:宗族与赋役制度的关系,宗族与乡村经济(土地制度、金融市场等)的关系,村庙与明初里社的关系,跨村落仪式网络在地域社会中扮演的重要角色等。和功能主义人类学相似,这些研究基本上以中观共同体为切入点,同时也强调这些共同体在整个乡村生活中的重要性。

社会史非常倚重的民间历史文献,为探讨明清乡村社会提供了异常丰富的历史信息,但同时也直接、间接地强化了中观共同体的重要性。目前明清乡村社会研究最为倚重的是两种民间文献,一是族谱,一是碑铭。族谱是宗族作为一个社会组织的“宪章”;碑铭多与寺庙相关,牵涉到村落内部与跨村落之间的仪式—社会关系。换句话说,这两类文献生产的社会基础,以超家庭的社会组织居多,体现的主要是宗族、村落或跨村落联盟等中观共同体的书写视角。利用这些文献讨论宗族与村落,本身无可厚非:要了解宗族和村落,我们有足够的理由把族谱和碑刻视为最重要的史料——在明清时期大多数区域的乡村社会生活中,宗族、村落、跨村落联盟等社会群体均扮演了相当重要的角色(当然华北与华南宗族的重要性有所差别),由于这些群体或组织的公共性格,它们的社会功能较为显而易见,有关这些群体或组织的史料,也比较容易进行定位。事实上,归功于这些文献和学者对它们的解读,跟三十年前相比,今天对明清乡村社会的了解,已有了令人欣慰的、长足的进步。

重申一遍,近三十年明清乡村社会研究,已经取得了引人注目的进展。作为此类研究的实践者之一,笔者无意否定这些丰硕的成果。但是,笔者试图在此思考的问题是,经由明清社会史引入的功能主义人类学路径,这种以中观共同体为起点的路径,是否也存在一些尚未进行认真检视的局限和盲点?这些局限和盲点,又该如何从文献类型与研究路径的角度进行处理?在笔者看来,这种中观研究路径的基本特征是:从中国社会生活中较为显而易见的要素出发,探求这些要素在中国社会中的重要性,特别是或多或少预设这种组织或关系对于普通乡民的重要性。不过从逻辑上说,在这些中观共同体具备多种重要功能,与它们对普通乡民的重要性之间,并不能完全画等号。因此,我们不仅需要论述这些社会群体在宗族、村落和跨宗族、跨村落层面的重要性,也许还必须探讨它们对于生活于“其中”的普通个体、家庭的重要性。换句话说,我们也许需要一种以个体或家庭为起点、同时能够检视、探测中观共同体及相应社会关系之重要性的研究路径,并定位服务于此一目标的相应文献类型。

在社会理论中,跟这一思路直接、间接相关的,是与“方法论个人主义”和现象学相关的几个研究路径:日常交往研究,社会网络分析,现象学社会学,常人方法论(ethnomethodology)等,其中最契合传统中国社会特征与明清若干种类文献特性的,也许是以个人或家庭为起点的人际网络研究路径。

传统中国社会是个重视人伦的社会,费孝通曾以“差序格局”把握中国社会的特质,而王崧兴提出了中国社会“有关系无组织”的看法,两者都颇能抓住传统中国社会的基本特征。对于以理解这种社会为主要目标的历史与社会科学研究而言,人际关系的分析方法具其他方法难以比拟的优势。其实,在传统中国社会研究中,这个路径很早就为学者倡导和践行,因而具备一定的研究基础。在老一辈中国社会科学家中,林耀华对这一路径的认识最为深入,他将自身的研究主题界定为对人际网络的均衡、变动与重建的讨论,并认为人际网络及其基本“环境”是理解个人行动的基础。这种人际网络的均衡,其实是未被制度化的一种社会关系型构(configuration),由于以个人为中心,这种型构基本与个体生命相始终,因而跟宏观、中观层面的社会型构相比,其均衡可能更难维持,但作为一种研究对象,则自有其价值。深入讨论这种社会关系型构,当可为理解明清社会提供一个有异于宗族、村落等中观社会群体的视角。

林耀华《金翼:

中国家族制度的社会学研究》

在史学界内部,这种路径也可以找到若干理论的支持。早在20世纪70年代末,意大利微观史学就倡导并践行了类似的方法。在卡罗·金兹堡(Carlo Ginzburg)及其同事看来,历史学的一个使命是研究“现实生活”,要理解历史上的“现实生活”,一个有效的路径是开展人际网络研究,而体现在对史料的处理上,最有效的方法是以人名为“指南”,透过搜集不同史料中的相关信息,拼接出研究对象的肖像,同时围绕这个个体,重构其人际关系,进而观察此人生活的时代与社会。这一方法可谓道出了微观史学在处理史料与研究对象上的精髓,对今日开展人际网络研究仍有启发。

最近中国学界在反思中国史学传统和当代史学实践基础上提出的新认识,也可为人际网络研究提供指导。在近年出版的一部对话录中,刘志伟倡导“走出以国家或团体为主体的历史,转到以人为主体的历史”,这种“以人为主体的历史”,宗旨在于“从人的行为及其交往关系出发去建立历史解释的逻辑”。对这个表述可能存在不同理解,在笔者看来,这里对走出“以国家或团体为主体的历史”和探讨人的“交往关系”的强调,本质上为人际网络研究提供了理论支持,这种认识不仅把人际网络视为史学研究的一个重要对象,而且从方法论的层面,把它当作理解历史的一种路径来把握,这对于理解人际网络研究的重要性颇有裨益。

从史料的角度看,考虑到史学研究是以文献为基础的一门学问,文献的性质在很大程度上影响了史学重构过去的方向和内容。由于相应的文献生成的社会机制的影响,族谱和碑刻本身经常有意无意地放大家族和村落作为一种社会组织在乡村生活中扮演的角色,因此,我们也需定位能够开展上述研究路径的相应的史料。超越这种文献的局限并非不可能,但仅仅依靠族谱和碑铭,仅仅依靠目前流行的文献解读方法,可能难度较大。正因为如此,换一个不同的视角观察乡村社会,同时对其他类型的文献(尤其是体现个体或家庭层面社会生活的文献)进行解读,可能是相当重要的。

在这种意义上说,排日账,放大一点可以说,日记类文献、某些账簿类文献以及系统保存的契约文书,对明清乡村社会研究来说具备某种方法论的意义。与族谱、碑铭等文献不同,排日账牵涉的社会主体不是中观共同体,而是家庭(更准确地说,是排日账的记录者),它提供了从家庭(或记录者)的角度观察乡村社会生活的视角,使我们得以观察不同的社会组织、人际关系,在以某一特定个人或家庭为核心的人际关系中,究竟具有何种重要性。对理解19世纪徽州乡村社会而言,排日账具备难以为族谱、碑刻所替代的学术价值,原因正在于此。另外,对排日账的文献特征的把握,还有助于挖掘其他文类的类似价值。

人际网络研究应该从何着手?首先,不妨从所涉文本(以下主要以排日账为例)的基本脉络,对所涉个人或家庭的人际关系进行梳理,在此基础上对人际关系进行必要的分类:宗亲、姻亲、邻里、朋友、生意搭档等。同时,也对其参与的社会群体进行梳理和分类:父系亲属群体(如宗族)、村落组织(以村庙为结合点的乡村组织)、跨村落组织(如乡约、跨村落仪式联盟)等。这个分类的工作不可或缺,其目的在于对记录者的人际关系进行定位,以便确定这些人际关系和社会群体在其社会生活中的重要性。

对排日账提到的人物、群体进行梳理和分类后,便可转入对所涉个人或家庭的社会生活的分析,这里分析的重点,在于确定不同人际关系、社会群体在其中表现的强弱。但是应如何进行分析呢?笔者认为,我们可聚焦所涉个人或家庭的功能性活动。比如,我们可以关注所涉农户参与的合会,与其他家庭的换工(排日账提到的“托”),该农户对年节行事(春节、社、清明祭祖、端午等,涉及不同社会主体)的参与,以及不同人际关系在这个个体或家庭的人生礼仪(生育、婚礼、生日、丧葬礼仪等)中的呈现等。通过聚焦这些日常、非日常的行事,观察不同人际关系与群体在其中扮演的角色(这些关系的强弱可以交往频次、礼物互惠等指标进行测量),可以大致断定这些关系和群体对于所涉个人或家庭的重要性,讨论它们如何介入与以家庭为核心的社会生活,进而在一个较长的时段内,探究这些关系与群体的变动。上述讨论的主要事项可归纳为表1。

试举一例。在阅读程氏排日账的过程中,笔者发现,除了了解记账者及其家庭对宗族事务的直接参与外,通过梳理排日账中的年节行事和人生礼仪记录,也可窥见宗族组织与宗亲关系在此一家庭年节行事和人生礼仪中扮演了重要的角色。程氏排日账中提到的节日,包括新年、春社、清明、端午、秋社和除夕——这些应该是当时程家所在的婺源北乡最重要的节日。除了除夕(这是家庭团聚的节日),宗族在这些节日中都有不同程度的显示。婺源乡间有做春社和秋社的习俗,端午则做“端阳会”。从排日账记录的片段信息看,做社的“社会”和做端午的“端阳会”,应该都是由本族的宗亲参与的,两会的会头,每年在宗亲之间轮流。清明作为扫墓、祭祖的节日,与宗族的关系比较明显。最值得注意的是新年的庆祝活动,宗族似乎是相关活动的主角。程氏宗族主导的新年活动,主要包括新年本族的祭拜和酒宴(初二)、前往邻村燕山余氏祠堂的拜年(初二)和在本村举行的舞狮活动(初四)。这些活动的主事者被称为“头”或“主”,他们均由程氏族人轮流承应。在某些人生礼仪中,同族关系也相当重要,程氏排日账多次提及,在丧葬仪式中,“族家人”的参与是不可或缺的。从这些信息看来,在程氏的生活世界中,宗亲之间的互动在一定程度上已民俗化、日常化了。

通过梳理以个人或家庭为起点的人际关系,还可发现以往关注得不够的现象。比如姻亲关系在明清时代是相当重要的一种社会关系,但在明清社会史研究中,这种关系往往是缺席的,原因在于,跟实体化、制度化的群体不同,这种关系很难进行系统、深入的处理。但即使在宗族具有深厚历史渊源的徽州,姻亲关系在跨家庭社会互动中也是极其重要的。从程家的历史经验看,如果程家的生活世界中存在着一个礼物流动的网络,这个网络跟宗亲圈子的关系不大——笔者在排日账中很少见到宗亲之间礼物往来的记录,而跟姻亲的圈子则非常密切。姻亲之间的往来,不仅见于生育、婚姻、做寿、丧葬等人生礼仪,而且出现于逢年过节和收获季节。程家第二代程允亨与其大连亲家的往来就是一个突出的例证。虽然理坑与大连相隔二十华里山路,但程允亨经常前往大连亲家家中做客,有时是为参与人生礼仪和看戏,有时则是因经济活动和社会纠纷。这一关系拓宽了程家的生计空间,同时为处理某些棘手的纠纷提供了一个足资信赖和依靠的人际关系。另外,在借贷市场,姻亲是日常小额信用的主要提供者之一。

再如,普通乡民与医者之间的关系,也是现存史料缺乏、讨论难以深入的一种人际关系,这种关系在程氏排日账中也有所体现。针对疾病,程家有一系列的反应:从置之不理、休息、卜卦,到看经、讨仙丹、就医看病。其中最常见的反应是就医。在六十余年的时间里,程家曾和不同的医生打过交道,多数医生来自程家所在的沱川本地,但偶尔程家也到休宁县城看医生。有段时间,它甚至与邻村燕山的一位名叫余万喜的医生建立了相当稳定的关系,程家与这位医生之间,形成了礼物交换关系。比如,光绪八年(1882)十二月廿九日记,“本身送葛粉三斤出燕山备[?]节万喜先生家,回篮冬笋乙斤。”次年十二月廿八日记,“本身担葛粉三斤出燕山格万喜先生节,回篮甲沙糕乙包。”光绪十一年十二月廿九日记,“父亲出燕山,葛粉三斤格万先生节。”这种礼物交换关系的建立,从侧面体现了程家对自身健康的看重,也显示了这个家庭对这种关系的重视,而这种关系的建构本身,笔者认为与这段时间程家家庭经济的好转和人际关系的扩张有关。

通过系统处理隐含于排日账记录中的、以个人或家庭为核心的人际网络,有可能考察不同社会关系在个人或家庭社会生活中扮演的角色及记账者对不同社会群体的参与,在一定程度上打通微观层次与中观层次,从微观层面观察中观社会组织的构成方式与运作机制,在此基础上与以往从中观群体切入进行的社会史研究展开对话,补充、修正、深化以往基于中观群体研究得出的认识。此外,透过这种研究路径,还有可能检视社会科学界基于其他种类的经验事实(如透过访谈或观察等手段搜集到的经验事实)建构出来的理论模式,而通过跨时代的比较,又有可能从社会关系的角度,理解明清社会与现代社会之间的异同。

三、中程社会过程研究

排日账的学术价值,还在于这种文类为理解19世纪徽州乡村的社会过程提供了一个有益的视角。概而言之,这个视角是中程(或称中时段)社会研究视角。由于一些排日账时间跨度较长,它们为对社会过程进行中程研究提供了可能。如果人际网络研究注重从共时性的角度,把握研究对象在某一时间截面的人际关系,那么,以本节介绍的扩展个案研究为基础开展的中程社会过程分析,则强调从历时性、过程性的角度,在一个较长时间跨度里,把握包括人际关系在内的某些社会关系、社会组织和社会秩序的再生产和变动,从而在一定程度上克服个案研究带来的局限。两者一经一纬,若运用得当,或可对我们探讨的历史人群达致相对立体的理解。

要理解排日账在这一方面的学术价值,首先不妨从普通个案分析及其局限开始谈起。个案研究是从事社会研究和史学研究的一种重要方法。普通的个案研究,是聚焦某一个事件或现象,通过对之进行剖析,推导出有关社会文化的一般性认识。和近代印象主义式的讨论相比,个案研究有助于对相关现象和问题进行微观、细致而有一定深度的分析,把握不同因素之间的错综关系,进而推进对社会的了解。20世纪的不少重要经验研究,都是建立于个案研究基础上的。从80年代以来,个案研究逐渐进入社会史领域,成为这个领域非常重要的一种分析方法。今天,没有进行个案研究,几乎成为缺乏深度的同义词。不过在社会科学界和史学界,似乎仍有一些学者对这种方法的有效性心存疑虑。

当然,有些质疑不是没有道理的。个案本身是由社会研究者在进行经验研究的过程中,从诸多的社会现象或事实中“提取”出来的,这个“提取”过程,在一定程度上取决于研究者的直觉和判断。因为研究者本身通常并非研究对象的一员,他们一般不可能跟研究对象长期生活在一起(人类学参与观察通常以一年为周期),因此对个案的选择,在一定程度上取决于直觉或多或少带有一定的偶然性。因此,在这种研究基础上提出的看法,可能出现偏差乃至失误。正因为如此,如何降低、克服个案研究本身的问题,社会研究者有必要予以思考。

在史学研究中,可能也存在相应的问题。我们对某些问题的认识,在某一时间段较为详尽,而在其他时段较为模糊,这种情形源于文献给史学研究带来的局限。这是因为,就其传递的社会生活不同时段的信息而言,传世文献无论是类型还是内容都不是均质的;如果把这些信息排列在一个时间轴上,它们的分布可能很不均匀,这种史料的分布形态,必定对史学研究实践带来不小的影响。比如,为了讨论明清社会秩序,我们经常利用来自某一个或某几个时间点的“地方性”史料(如某些纠纷案例),来推导全程的演进过程(社会纠纷处理机制和社会秩序)。换句话说,我们利用短程的现象或事件,来讨论中程或长程的过程和趋势。对社会生活不同侧面的讨论也是如此。多数史料的信息不仅在时间轴上分布不均,在社会生活的不同侧面也是如此。如以某一侧面的信息来推导总体面貌,可能会犯以偏概全的错误。因此,如何找到合适的文献,建构相对同质的事件系列,从中推导出社会过程,是研究者经常会碰到的一个问题。

如何有效地处理这个问题?这里介绍的英国曼彻斯特学派对这个问题的思考,也许值得我们注意。所谓曼彻斯特学派(the Manchester School),是英国人类学界的一个学术流派,其创建人是英国社会人类学家马克斯·格拉克曼(Max Gluckman,1911—1975),由于他长期任教于曼彻斯特大学,这个学派被称为曼彻斯特学派。格拉克曼最为人知的研究,是他对社会冲突的分析。不过,曼彻斯特学派之所以被视为一个学派,是因为他倡导和践行的社会研究方法,下文谈到的“扩展个案研究”(extended case studies)就是其中较为重要的一种。格拉克曼提出这种方法,是基于对普通个案研究局限的认识。在一篇题为《英国社会人类学的民族志材料》的论文中,他阐述了对个案研究的理解。

Max Gluckman

《Custom & Conflict in Africa》

根据格拉克曼的理解,个案研究有三种不同的类型,第一种类型是他所处时代英国社会人类学研究中习见的方法,第二、三种则是格氏本人倡导和推广的方法。第一种是所谓的“举例法”(apt illustration)。在田野调查过程中,人类学者对研究对象进行多方面的观察,搜集到数量可观的材料。然后在解读这些材料的基础上,根据自身的主要理论取向,分析文化或社会体系的总体轮廓。接着人类学者利用贴切的案例来说明特定的习俗、组织原则、社会关系等。每个案例主要根据它是否适合讨论的观点进行选择。这些个案可能来自不同群体或个人的言行;在分析的不同关节点上,一般会引述不同的个案,但在它们所涉事件系列之间,研究者通常不会建立常规的关联。格拉克曼认为,“如果我们的兴趣在于勾勒习俗、文化乃至社会形态的轮廓,那么这种举例法已足以应付”,但如果我们想要分析社会生活的“总体过程”,这种方法“很显然是不够的”。这里的主要问题在于,在讨论同一问题过程中引述的不同案例之间,可能存在相互关联——如果研究者没能认识到这些关联,就难以理解某些社会运作过程。

第二类是“社会情境”(social situation)分析。所谓“社会情境”,是指某些“事件的丛集”,这些事件发生在相对有限的时间长度内,而且分析者能够解释这些事件之间的相互关联。这种方法的经典实例,是格拉克曼对南非祖鲁兰(Zululand)地区一个新桥落成仪式的细致分析。在社会情境分析中,通过剖析若干限定的、数量不多(且所涉范围不大)的事件,可以揭示在某些特殊场合下社会体系展示自身普遍原则的方式。比如在新桥落成仪式中,南非社会中白人与黑人、白人行政官员与王室和酋长、王室与酋长、白人典礼与土著文化要素之间的错综关系,都得到较为突出的呈现,因此这一事件为理解当地社会提供了一个非常有益、便利的窗口。

最后一种类型,就是上文提到的“扩展个案研究”。准确地说,这种方法属于个案分析的一种类型,但与普通的个案分析颇为不同。有关这一方法的基本特征,格拉克曼的弟子克莱德·米切尔(J. Clyde Mitchell)作了很明确的解释:

位于这一连续体(指由个案研究几种类型构成的连续体——引者)复杂一端的,是扩展个案研究。这是在对个案材料进行初步研究基础上所作的进一步发挥。由于它有时处理的是跨越相当长一段时间的事件序列,在此过程中,同一群行动者卷入一系列情境之中,因此,他们的结构性位置必须持续地进行再指认;与此同时,行动者穿越不同社会位置的流动过程,也需要进行指认。扩展个案研究的特别意义在于,由于它追踪个案研究中同一群主要行动者在相当长时间里卷入的诸事件,过程的维度被给予了特别的关注。通过运用扩展个案研究,分析者可以追踪事件如何相互连锁,进而追踪事件如何在时间过程中相互关联。

对扩展个案研究法,需要特别指出两点。其一,这种方法对过程予以强烈关注,其关注的时间段较长,而关注焦点是事件序列。其二,在关注事件序列时,这种研究法聚焦于行动者如何穿梭于由不同事件的发生打造的不同情境。所谓“结构性位置”,概言之应是指行动者在不同情境下扮演的不同角色,而社会位置的“流动”,则是在不同情境中穿梭过程中,行动者在不同角色之间进行的来回切换。这种对各种事件的参与及相应的角色切换,是在相当长的时间内逐渐展开的。因此,跟前两种类型相比,扩展个案研究关注的时间跨度较长,也特别关注过程本身(本质上说,扩展个案研究的秘诀,是在一个较长时间段内,从不同个案之间寻找其中的内在逻辑关联),从而为联结微观层面和宏观层面提供了更为有利的条件。这个关注点和史学研究颇有共通之处,因而这种方法对社会过程研究具有不容忽视的学术价值。

在进入讨论排日账之前,有必要对笔者理解的中程社会过程的内涵稍作解释。概而言之,中程社会过程研究包括两个维度,即对社会秩序和社会变动的研究。由于拉长了时间轴,一方面,中程社会过程分析有助于突破普通个案研究的时间局限,对社会关系、社会组织、社会秩序及社会运作过程本身达致更深入、周全的把握;另一方面,这种分析方法还有助于把握社会关系、社会组织、社会秩序的变动,这种变动包括周期性变动,也包括演进性、革命性变动。

由于排日账传达了社会秩序和社会变动的丰富信息,也由于一些排日账时间跨度较长,这些文献为开展中程社会过程研究提供了可能。具体而言,排日账提供的信息,很适合进行中程社会过程的扩展个案研究。其一,其社会主体是确定的,同一套排日账,出自某一农户的成员之手,记录了以该农户为中心的诸多社会关系及其所涉及的各种“事件”。其二,由于这个文献的社会主体是同一家农户,它所涉及的“事件”之间的关联经常是连锁性的。其三,某些排日账时间跨长,有益于从较长时段观察一系列“事件”之间的关联性,讨论它们所体现的社会运作机制及其演变趋势。

在近四十年时间里,程家曾卷入不同类型的纠纷,程氏在排日账中记录了这些纠纷所涉事项。讨论这些纠纷的类型和处理机制,有助于理解乡村社会的运作;而在一个较长时段内追踪这些纠纷及其调处,可以观察乡村权力机制的运作效益。在梳理这些纠纷时,笔者发现大多数的纠纷发生于本村成员之间,为应对这种纠纷,当地似已形成相对稳定的纠纷调处机制,其核心是宗族与乡约结合的调处组织。但当纠纷双方的关系涉及跨县的范围,这套机制似乎不再有效,此时,除了打官司外,乡民会动员姻亲一类的社会关系,通过向对方施加压力,达致纠纷调处的效果。另一方面,在家庭内部发生的纠纷,一般仅透过亲友的调解予以处理,较少诉诸宗族—乡约调处体系。

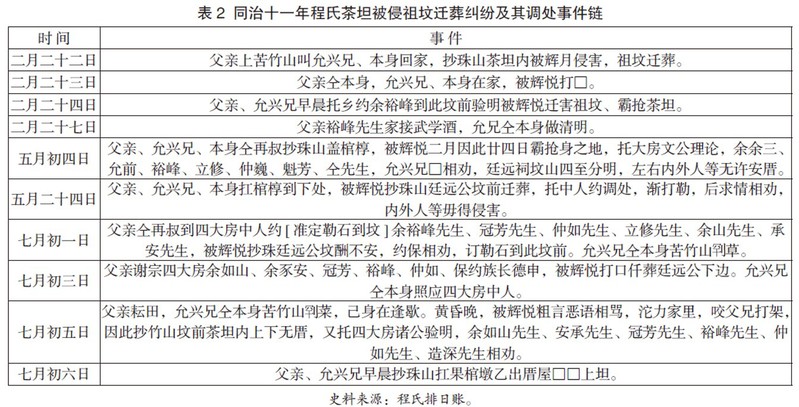

程氏排日账共提及程家涉及十几次纠纷。通过梳理排日账中的相关史料,可以排列出一组组的事件系列,进而了解这些纠纷及其调处的全过程。以程氏抄珠山茶坦被辉月侵害祖坟迁葬纠纷为例。从表2可看出,此事发生于同治十一年二月二十二日,肇端于程辉月侵占程氏兄弟祖坟。事发次日,程氏兄弟可能与程辉月发生了肢体冲突。两日后,他们找到一位乡约,托他验看纠纷现场。此后,到了五月初四,也就是三个多月以后,乡约和余氏宗族的头人才对这起纠纷进行处理。七月初一日,程家在抄珠山祖坟前立碑。七月三日,程家设宴酬谢乡约和余氏宗族的头人。七月初五日,大概程辉悦对调处不满,对程家“恶言相骂”,经宗族头人和乡约相劝,方才息怒。七月初六日,程家处理抄珠山祖坟的善后事宜。至此,这场纠纷告一段落。此后排日账没有提到这一纠纷的后续事态,他们与程辉悦的关系也逐渐恢复正常。从结果看,这场纠纷的调处还算是成功的。从发生到最终处理,这个纠纷前后历时近半年时间,所涉时间较短。但若以程家一代作为讨论单位,考察不同机制如何介入纠纷调处,则有可能对这些机制的运作达致中时段的了解。

扩展个案研究还可用于分析其他历时较长的社会过程。通过仔细阅读、爬梳程氏排日账有关程家兄弟(程允兴、程允亨)关系的记录,笔者追踪了他们的分家过程(参见表3)。程氏兄弟的分家不是一个事件,而是由一连串事件组成的。若从正式分家那一时刻算起,这个过程长达八年多;若加上开始分家前程氏兄弟之间就已出现的摩擦,这个过程长达十一年,或许更长。从两兄弟成婚到兄弟之间的冲突表面化,大约经过了三年多时间。从兄弟反目到分家,经历了十个月时间。从托亲友分割家产,到家产大致分割完成,经过了近两年时间。在他们母亲去世后,再次进行了遗产的分割,这个事件离光绪九年分割家产已是八年多以后了(他们父亲去世之后,是否会有另一次遗产分割?由于排日账结束时,这位父亲还健在,其结果不得而知)。从时间跨度看,八年分家过程已远远超出了普通研究者从事社区研究的时间。从文献的角度看,我们用以研究分家过程的分关,通常反映的只是分家这一时间点(表3中的“请亲友分割房屋、产业”)的情形,这种文献带来的印象可能是误导性的(当然有的分关会添加补充性条款)。无疑,通过解读排日账这种类型的文献,这种问题在一定程度上是可以避免的。

由于程氏排日账涉及的时间长达六十余年,其中太平天国运动后(19世纪70年代初开始)将近三十年时间里,相关记录断层较少,因而为对程氏涉及的乡村纠纷和社会秩序进行中程研究提供了便利。而进行此类中程分析,有助于更好地把握社会秩序的再生产机制,更好地把握社会过程。

最后,跟排日账的叙事主体相对应,对这种文献的解读,理应将叙事主体的生命史本身纳入考察范围。对排日账可以开展多角度的研究,除上文提到的社会秩序、社会过程与人际关系外,在史料许可的情形下,文献记录者本身的生命周期,可以、也理应成为考察对象。这种研究可以串联记录者经历过的几个生命阶段,甚至拼接数代人前后相继的生命史链条,比较不同时期、不同世代的历史经历,从折射在不同生命阶段上的历史经历,近距离观察记账者对历史的参与和时代在他们身上打下的烙印,从中洞察记账者的能动性和历史因素的结构性制约之间的互动过程。这种研究可以为其他角度的考察提供一个基本参照框架,而对记录者的生命史研究,也应参照不同时段的社会变动,尤其是关注其人际网络的变动。正如林耀华指出的,人际网络的扩张与收缩、强化与弱化,是与当事人经历的生命周期的阶段性直接相关的。无疑,在进行讨论时,还应关注记录者生命周期的推进、所在生活世界的变动与大历史变动三者之间的内在关系。

四、余 论

排日账是近些年才为学界关注的新文类,这种文类出现的社会背景,本身就是一个亟待解决的谜团。现存的排日账大都记录于19世纪,通常出自普通乡民之手,记录了徽州农户从事经济、社会、宗教等活动的丰富信息,为重构19世纪徽州农户的生计模式、人际关系、仪式活动等方面的史实提供了可能。

本文关注的主要问题,是如何对排日账的文类特征进行定位,寻找合适的研究方法与视角,对之进行贴切、到位的解读,以期深化对19世纪徽州乡村的了解,并借由对这种文类的讨论,为明清社会史提供若干新思路。笔者认为,排日账的基本特征是,以家庭为叙事主体,包含丰富的家庭成员与相关个体和群体打交道、参与乡村社会生活的信息,有些排日账的时间跨度较长,包含记录者度过的较长的人生阶段,乃至跨越数代人的生命周期。这种特征为开展以个人或家庭为起点的人际关系分析和中程的社会过程研究提供了可能。

在功能主义人类学的影响下,目前明清社会史研究多从宗族、村落、跨村落组织等中观共同体入手,对乡村社会进行研究。这种视角推进了我们对明清乡村社会结构的认识,但也存在若干局限。同时,族谱、碑铭等文类本身存在的局限,也在一定意义上限制了对乡村内部构造的认识。要突破上述局限,首先应调整研究视角,从中观视角的两侧(宏观与微观)观照社会,本文侧重讨论的是如何从微观,即从个人或家庭的人际网络的角度,推进对明清社会的研究。在重视人伦的传统中国,这种研究路径可能具有其他方法难以比拟的优势。同时,作为一种独特的文类,排日账自身的特征为认识19 世纪徽州乡村社会提供了一个相对独特的视角,为进行以个人或家庭为起点的研究,观察不同人际关系、社会组织在相应个人或家庭参与的社会生活中的地位,提供了不可多得的契机。

同时,有些排日账时间跨度较长,便于进行中程的社会过程研究。这种基于扩展个案研究的方法之所以必不可少,是因为它有助于在一定程度上克服普通个案研究的局限。在社会研究中,普通个案研究主要透过选取合适的案例,阐发社会文化原则来完成,相关个案较为简单、时间跨度小,在讨论社会过程时,有时显得力不从心,因而,曼彻斯特学派倡导立足于较为复杂、时间跨度较大的个案,开展“社会情境”分析和“扩展个案研究”。在社会史研究中,史学工作者不仅受到普通个案方法的限制,他们所依赖的史料本身,也常常制约着史学研究,因为不少史料本身体现的是某一时间点某些侧面的细节,缺乏对较长时间的中长程趋势的描述。从这一角度看,排日账本身的文献特征,恰好有助于我们建构事件链条,观察某一社会问题的中程发展趋势,从而有可能对社会秩序和社会过程形成新的认识。

在结束讨论之前,谈谈上述方法可能适用的文类。就文类而言,本文所谈排日账具有一定特殊性,因为这种文献的分布范围小,传世数量少。不过,具备排日账基本特征(由个体或家庭记录,系统记录数种或某种日常行事,较长的时间跨度)的史料并不少见,如能抓住这些史料的基本特征,是可以开展以个人或家庭为起点的人际网络研究的。这里简要谈谈面对日记、账簿、书信、契约文书等史料,如何利用本文提出的方法。

首先,在所有文类中,日记大概是跟排日账最为接近的一种,处理排日账的方法,当然也适用于日记。不过遗憾的是,日记多出自士人之手,由普通民众所记的日记甚为罕见,对了解普通民众的生活帮助较小。但对生活在乡村的普通士人所记日记的解读,肯定有助于推进对明清乡村社会的了解。

其次,账簿也是比较重要、也相当常见的一种民间文献。保存良好的家庭日用账,不仅提供了物价和生计的丰富信息,还为探讨相关家庭的社会关系提供了可能。特别是乡民在举办红白事时所记礼单、人情簿一类,较为系统地呈现了某一时间点相关个体或家庭的人际网络,是开展人际关系研究的理想史料。而跨越若干年代的系列性礼单、人情簿,则为讨论较长时段内相关个人或家庭人际网络的变动提供了文献基础。

阎云翔《礼物的流动:

一个中国村庄中的互惠原则与社会网络》

再次,从书信往来的角度,重构写信人的人际网络,是为学界看重的一种解读视角。宋史学者就曾利用宋人文集中的书信等史料,重构唐宋时代士人的人际网络。跟前代相比,明清书信保存数量较多,尤其是清代一些地区的商业书信及晚清侨批,传世数量较多,保存较为系统,为重构商业网络、跨国亲属网络提供了丰富的信息,值得进行系统挖掘。

第四,契约文书通常处理的是个体或家庭之间的物权关系,因此这种文类提供的仅仅是社会生活一个侧面的信息,但由于物权通常牵涉到某个个体或家庭的生存、命运,是个体或家庭经济生活中一个核心问题,因此,契约文书是探讨个体或家庭生计策略,重构其经济生活的重要史料。系统利用保存良好的契约文书,可以重构某一时段内相关个体和家庭围绕资源的控制、利用和让渡形成的生计策略与社会经济关系。

最后,其他类型的史料,可能也包含一定的人际关系信息。如诉讼文书从相对独特的角度呈现了家庭内外的人际关系,在纠纷乃至暴力的表象下,让我们窥见具体时空中相对紧张的人际关系样态。又如墓志是研究中国历史的重要史料,这种史料往往包含了志主的亲属、婚姻、学缘、同僚等社会关系的信息,如能系统利用,或可开展“集体传记”(prosopographical)研究。再如官箴书、公牍等文献中,包含了地方官在莅任后需要处理的不同人际关系,对此学界已发表若干成果。明清档案中的口供史料,提供了下层民众社会交往的丰富信息,这些信息无论对于重构下层民众的社会圈子,还是对于理解他们参与结社的问题都是颇有助益的,实际上学界已注意及此。甚至正史中的本纪、传记史料,也包含了颇值得注意的人际关系信息(当然有别于普通民众)。侯旭东在最近一项有趣的研究中,就系统处理了《史记》《汉书》等史籍中的君臣关系史料,探讨了西汉时期他称之为“信—任型”的君臣关系。此外,在文献基础较好的地方,可考虑借鉴微观史学处理文献的方法,以人名为线索,充分发挥不同文类的史料优势,打通不同文类、不同史料之间的关系,推进对研究主题的深入理解。

近二三十年来,民间历史文献的搜集、整理和出版,可谓渐入佳境,海量的民间文献被发现(八九十年代以族谱、碑刻为主,近期以契约文书较为可观,账簿也大量发现,但无论是契约文书还是账簿,利用率都较低),大量文献和数据库被出版或提上出版日程。如何从经济史、社会史、文化史等角度挖掘其中的信息,成为时下亟待解决的问题。笔者认为,尽管我们运用的方法可能在很大程度上影响到我们提问的方式,但反过来说,史料本身的特性也在某种意义上限定了我们所能运用的方法和追问的问题。就本文讨论的排日账及日记、账簿、书信、契约文书等史料而言,笔者认为人际网络分析法和扩展个案研究法相对贴近这些民间文献的特性,为有效利用这些文献提供了一种颇有助益的方法。因此,我们不妨围绕这些文类对应的社会主体,充分发挥这些文类的优势,深入挖掘史料内部的丰富信息,跨越、打通不同文类、史料,开展以个体或家庭为起点的人际网络研究和中程社会过程研究,重构相应个体或家庭的生命历程、社会生活及其变动轨迹。如此,或能超越现有概念工具,对传统中国社会提出新的认识。

(本文經作者授權發佈,原載《學術月刊》2018年第4期,頁128-141。注釋從略,引用請參考原文。)