編者按:2022年8月28日至31日,由廈門大學研究生院主辦,廈門大學歷史系協辦,廈門大學民間歷史文獻研究中心承辦的「民間文獻與區域社會史研究生暑期學校」在廈門舉辦,來自海內外各高校和研究機構的十餘位學者和四十餘位營員,圍繞民間文獻和區域社會史問題展開授課與研討。

近期我們將通過微信公眾號陸續推出本次暑期學校各位學者授課相關論文,今日分享的是鄭振滿教授《莆田平原的宗族與宗教——福建興化府歷代碑銘解析》。

一、前言

在中国社会文化史研究中,宗族与宗教历来是中外学者关注的焦点。早期的学者论及中国的宗族与宗教组织,大多追溯至先秦时代,甚至认为这是“原始氏族制与村社制的遗存”,因而也是“亚细亚社会长期停滞”的主要标志。近年来的研究成果表明,中国民间宗族与宗教组织的发展,与唐宋以降的礼仪变革密切相关;由于各地的礼仪变革不可能同步进行,宗族与宗教组织的发展也具有明显的区域性特征。因此,考察唐以后宗族与宗教组织的发展,必须关注历代的礼仪变革过程,进行深入的区域比较研究。本文主要依据近年来收集的福建省兴化府地区的历代碑铭,探讨唐宋佛教、宋明理学与明清里社制度对莆田平原民间宗族与宗教组织的影响,以期为进一步的区域比较研究提供基础。

莆田平原位于福建中部沿海的兴化湾畔,总面积约465平方公里,在福建四大平原中位居第三。根据近期地质调查资料,莆田平原曾是水深近30米的海湾,由北部的囊山、西部的九华山和龟山、南部的壶公山及东南部的五侯山,构成了C形的海岸线。发源于闽中山区的木兰溪、延寿溪及萩芦溪三大河流,从莆田平原的西部和北部蜿蜒入海。从先秦到隋唐时期,经过长期的河流冲积与海潮顶托作用,在兴化湾边缘地带逐渐形成了大片的沼泽地。

南朝陈天嘉五年(564),莆田初次见诸史书记载,地称“蒲口”,意即蒲草丛生的河口。陈光大二年(568)及隋开皇九年(589),曾二度在莆田设县,但皆不久即废。唐武德六年(623),再度从清源郡南安县析置莆田县,其辖区范围相当于今莆田市。此后,陆续从莆田县内析置仙游县和兴化县,并于北宋太平兴国五年(980)设置统辖三县的兴化军。明正统十三年(1448)废兴化县,以其地分属于莆田、仙游二县,而沿海平原地区始终都归莆田县管辖。20世纪80年代,莆田沿海平原共设有城厢、城郊、西天尾、梧塘、涵江、江口、黄石、渠桥、北高、笏石10乡镇,总人口约60万。

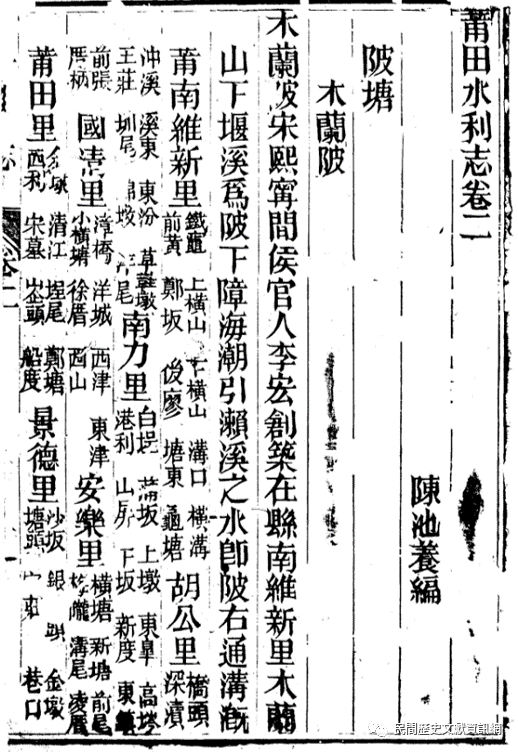

莆田沿海平原的大规模开发,始自于唐代中叶,至元明之际已基本完成。这一开发进程是以兴修水利和围海造田为主要标志的,水利建设构成了莆田平原开发史的主线。莆田历史上的水利建设,大致可以分为三个阶段:一是从唐中叶至五代时期,以开塘蓄水为主;二是从北宋至南宋时期,以筑陂开圳为主;三是从元代至明中叶,以改造沟渠系统及扩建海堤为主。经过长期的水利建设和围海造田,逐渐形成了三大相对独立的水利系统,即以木兰陂为枢纽的南洋水利系统,以延寿陂、太平陂、使华陂为枢纽的北洋水利系统,以南安陂为枢纽的九里洋水利系统。

莆田沿海地区的聚落形态,与水利系统的发展密切相关。宋代以前的早期居民点,主要分布于兴化湾边缘的山麓及低丘地带,尤其是在靠近水源的河谷地区与水塘附近。由于当时尚未形成大型水利系统,居民点的分布较为分散,而沿海港湾可能还有不少以捕捞为生的船民。宋元时期,随着各大水利系统的陆续建成,居民聚落也逐渐向平原腹地和海边推进。这些新形成的居民点,通常都有相应的沟渠系统和堤防设施,因而大多以“塘”、“埭”或“墩”命名。明清时期,在海堤之外不断开发新的埭田,“有一埭、二埭、三埭之称”,沿海地区的村落也不断增加。到清代后期,南洋木兰陂系统共有102村;北洋延寿陂系统共有172村,太平陂系统共有28村,使华陂系统共有9村;九里洋南安陂系统共有29村。

陈池养《莆田水利志》

在莆田开发史上,宗族和宗教组织曾经发挥了重要的作用。北洋于唐建中年间(780—783)创建延寿陂之后,主要由各大姓进行分区围垦,陆续建成各种相对独立的“塘”或“埭”,如林埭、叶塘、林塘、王塘、小林塘、陈塘、方埭、魏塘、陈埭、苏塘、游塘、郑埭等,其中也有不少寺院土地,如“国欢院田”、“慈寿院田”、“上生院田”等。南洋于北宋熙宁年间(1068—1077)创建木兰陂时,据说有三余、七朱、林、陈、吴、顾“十四大家”捐资助工、献田开沟。此后,这十四家“功臣”长期控制南洋水利系统,成为当地最有影响的社会集团。北洋太平陂创建于北宋嘉佑年间(1056—1063),最初由当地“八大姓”负责管理,后来改由囊山寺管理。北洋使华陂创建年代不明,自明初以后主要由当地方氏族人管理。九里洋南安陂创建于北宋太平兴国二年(977),南宋及明代先后由方氏、黄氏、王氏等大姓主持重建,而沿海的开发也主要是由各大姓分别围垦,形成吴墩、游墩、陈墩、欧埭、何埭、卓埭、东蔡埭、西刘埭等不同的聚落和垦区。

莆田历史上的水利系统、聚落环境与宗族和宗教组织,构成了地方社会的主要活动空间。限于篇幅,本文无法深入分析这些社会空间的内在联系,但也应该指出,莆田平原宗族与宗教组织的发展,在很大程度上是为了适应水利建设与土地开发的需要,因而也必然受到水利系统与聚落环境的制约。唐以后莆田平原的礼仪变革与社会重组过程,就是在这一特定的社会生态环境中展开的。

二、早期佛教与世家大族

佛教在莆田沿海地区的传播,可以追溯至南朝时期。据说,梁陈之际,儒士郑露在凤凰山下筑“南湖草堂”读书,有神人请他舍地建佛刹,遂于陈永定二年(558)改草堂为“金仙院”,这是莆田历史上最早的寺院。隋开皇九年(589),升金仙院为寺;唐景云二年(711),赐额“灵岩”;宋太平兴国年间,赐额“广化”。从南朝至唐代,莆田沿海还先后建成了壶公山宝胜院、万安水陆院、保瑞灵光寺、玉涧华严寺、龟洋灵感禅院、囊山慈寿寺、壶公山中和院、涵江上生寺、江口圣寿院、太平山招福院等著名寺院。唐代莆田的佛学也颇为发达,先后出现了无际、志彦、法通、无了、妙应、曹山本寂等高僧。其中志彦曾奉诏入宫讲《四分律》,无了为“肉身佛”,妙应为“神僧”,本寂为曹洞宗“二祖”,实际上是创始人。

唐武宗会昌五年(845),“诏毁天下佛寺,僧尼并勒归俗”,莆田的佛教寺院一度被毁,僧尼四处逃窜。次年,唐宣宗诏复佛教,莆田的各大寺院也相继复建,至唐末仍在持续发展。五代时期,王审知等推崇佛教,使福建的寺院经济得到了迅速发展,莆田也不例外。宋人李俊甫在《莆阳比事》中说:“闽王延钧崇信竺乾法,一岁度僧至二万余。莆大姓争施财产,造佛舍,为香火院多至五百余区。”明弘治《兴化府志》记载,南宋莆田县共有寺院246所,岁征产钱925贯662文。另据南宋绍熙年间(1190—1194)编篡的《莆田志》记载,南山广化寺最盛时,“别为院者十,为庵者百有二十”。与此同时,“壶公八面,旧有十八院、三十六岩”。由于这些寺院实力雄厚,对南宋地方财政也有重大影响。刘克庄在《答乡守潘官讲》中说:“某窃见莆、福郡计,全仰僧刹,率以献纳多寡定去留。福谓之‘实封’,莆谓之‘助军’。故好僧不肯住院,惟有衣钵无廉耻者方投名求售。”到南宋后期,由于财政压力太大,导致了寺院经济的破产。刘克庄指出:“近岁取诸僧者愈甚,十刹九废。有岁收数千百斛尽入豪右,而寺无片瓦者,则前世之所未有也。”

莆田广化寺

唐宋时期莆田的世家大族,大多依附于某些寺院。这是因为,唐宋时期不允许民间奉祀四代以上的祖先,世家大族为了祭祖护墓,往往在寺院中设立檀越祠,或是在祖坟附近创建寺院庵堂。南山广化寺及所属的别院和庵堂中,就有不少世家大族的功德院或报功祠,如广化寺法堂右侧的南湖郑氏祠堂、荐福院的方氏祠堂、中藏庵和普门庵的黄滔祠堂、报功庵的林攒祠堂、崇先文殊院的龚氏功德院等。各大家族为了维护这些祠堂和举行祭祖活动,通常都不断向寺院捐献田产,这可能是当时寺院财产的主要来源。例如,五代时期的《广化寺檀越郑氏舍田碑记》宣称:

梁开平三年,檀越主都督长史郑筠偕弟信安郡司马郑震,抽出考廷评皋公在日置买得陈二娘平陵里小塘瓯垄田一派,产钱九百贯,舍入灵岩广化寺,充长明灯,追荐祖廷评府君、妣夫人陈氏。兼考廷评在日,曾抽塘阪上下田,六十余段,舍入本寺,为露公太府君、庄公中郎将、淑公别驾名充忌晨,修设斋供,租付佃收,课归祠纳。仍请立碑于大雄殿侧及影堂之内,尔寺僧恪遵之,不得遗坠者。

乾化二年五月十日,檀越主郑筠、郑震谨志。

此后,郑氏又在广化寺立碑记云:

宋淳化间,后埭长史缓公婆夫人余氏,新创崇圣庵诸刹,又舍南寺前后等处田数段,及平洋墓前山林一派,付与僧充柴薪之用,递年该产钱二百三十四贯。入庵而后,子孙不许侵渔,寺僧亦不许盗献豪门,谨疏。

这里的所谓“崇圣庵”,原是郑氏的“小书堂”,附近有“祖坟一十二丘”,实际上就是郑氏的坟庵。元至正十三年(1353)的《南湖山郑氏祠堂记》称:“后埭侍御史伯玉公、祖母余氏创庵,即崇圣庵,又割田若干段。每遇岁时享祀、祖忌、中元,释氏备礼物,子孙拜谒,款纳如约不替。”这种专门为祭祖护墓而设的坟庵,受到了家族的严密控制,其实也是一种族产。

南宋后期,由于寺院经济日趋衰落,莆田的世家大族往往直接介入寺院的经营管理,使寺院反而依附于世家大族。南宋咸淳元年(1265)的《荐福院方氏祠堂记》,集中地反映了宋代莆田世家大族与寺院关系的演变过程,兹摘引如下:

[方氏入莆始祖]长官尝欲营精舍以奉先合族而未果,六子水部员外郎仁逸、秘书少监仁岳、著作郎仁瑞、大理司直仁逊、礼部郎中仁载、正字仁远,协力以成父志,请隙地于官,买南寺某司业圃以益之,于是荐福始有院。既共施宝石全庄田三十石种,又施南箕田七石种、南门田三石种,秘监也;施漈上田三石种,正字也;施濠浦田十石种,礼部也;增景祥横圳田六石种,僧祖叔住山有麟也;计种五十有九石,产钱七贯二百六十五文,于是荐福始有田。见于莆田令尹吕承佑之记。旧祠长史、中丞、长官三世及六房始祖于法堂,遇中丞祖妣、长官祖二妣忌则追严,中元盂兰则合祭,六房之后各来瞻敬,集者数千人。自创院逾三百年,香火如一日,后稍衰落,赖宝谟公、忠惠公后先扶持而复振。至景定庚申,院贫屋老,赋急债重,主僧宝熏计无所出,将委之而逃。忠惠子寺丞君悯七祖垂垂废祀,慨然出私钱输官平债,经理两年,铢寸累积,一新门庑殿堂。乃帅宗族白于郡曰:“郡计取办僧刹,久矣。新住持纳助军钱十分,满十年换帖者亦如之。问助军多寡,未尝问僧污洁,刹乌得不坏?愿令本院岁纳助军一分,岁首输官,主僧许本宗官高者选举。”有曰:“院以葺理而兴,以科敷而废。今后除圣节大礼、二税、免丁、醋息、坑冶、米面、船甲、翎毛、知通仪从悉从古例输送,惟诸色泛敷如修造司需求、赔补僧正偕脚试案等,官司所济无几,小院被累无穷,并乞蠲免。”郡照所陈给据,仍申漕台、礼部,礼部亦丛申,符下郡、县。乃念于广族曰:“南山,祝圣道场也。岁满散日,族之命士有随班佛殿而不诣祠者,自今助香毕,并拜祠饮福,院办面饭,并劳仆夫。又灵隐金紫墓,昔拘蒸尝份数,命士、举人、监学生多不预祭。自今省谒,院办酒食,请众拜扫,内赴官入京者免分胙。”众议曰:“宜着为规约,愿世守之。”

方氏第二代六兄弟,“皆仕于闽”,可见荐福院创建于五代时期。宋代方氏为莆田“甲族”,而荐福院在方氏的支持下也长盛不衰。因此,从五代至南宋末年,方氏都以荐福院为全体族人的祭祖场所,历时300多年而“香火如一日”。然而,南宋后期对寺院的各种苛派,使荐福院濒于破产,只能依赖于方氏家族的救助和监管,逐渐失去了独立性。此后,由于方氏祠堂一度外移,南山荐福院也就不复存在了。明万历年间(1573—1619)的《重建南山荐福祠碑记》宣称:

考吾宗入莆千祀,而是祠亦八百余年矣。载观郡中梵刹之有乡先生祠,多缘寺而起,独南山迤西之荐福,则因吾祠而名。……胜国兵燹,洊罹板荡。皇朝洪武丙子,移建追远堂于古堂巷中,此地寖鞠莱草芗。给谏万有公叙谱,曾致慨之。尚祖际万历庚戌,徧核圭田,力清出故址。……于是饬材鸠工,征役于戊寅冬,吿成于辛巳秋。……虞物力之未副,不图顿还旧观。

在明代方氏族人的心目中,似乎荐福院自古就是为方氏祠堂而建的。因此,在明初移建方氏祠堂之后,荐福院也就没有重建的必要了。万历年间虽然在故址重建方氏祠堂,但也“不图顿还旧观”,实际上已经完全取代了荐福院。

明清时期,莆田有些宗族的祠堂还设在寺院中,但这种祠堂通常是由宗族自行管理的,寺院与宗族的关系已经完全颠倒过来。例如,清末编篡的《延寿徐氏族谱》记载:

景祥祠,在郡城西北,……密迩故居延寿地。唐中秘公捐资创景祥寺,仍舍田七余顷,以充香灯需。至宋,大魁尚书铎公复整本寺,增租二顷。僧德之,立祠祀二公为檀越主,榜曰“唐宋二状元祠”。嗣是,朝奉公喆甫、崇仪公可珍叠加修葺。……国朝初年,本祠复圮,寺僧潜筑土楼,只存先影于楼上。康熙丁酉岁,仙溪房朝议大夫万安公与莆诸生成章、蜚英、良翰辈,削平寨楼,倡族复重建之。干隆庚辰秋,仙溪临谒本祠,见规模狭隘,与侄大任、大业、大瑞、大源添盖本祠后座。……又念本寺为世祖创建之地,日久倾颓,因为之捐资鼎建重新云。

清代的景祥寺与景祥祠虽然同时并存,但徐氏族人已俨然以主人自居,寺僧只是徐氏宗族的附庸。这种反客为主的现象,早在宋元之际已见端倪。元至正六年(1346),徐氏族人在《重修景祥徐氏祠堂记》宣称:

余考,家有庙,祭有田,古制也。近世巨室舍田创寺,主檀越祠,制虽非古,然报本始,昭不忘,一也。……宋季科征取给于寺,景祥遂而不支,惟佛殿、公祠独存。咸淳时,司干端衡公请于郡,允抽园租,充时思用。未几,被僧元规罔恤香火,以坟山为己业。高大父朝奉喆甫公执券证,乃白。继是则殿圮矣,仅遗法堂、公祠。余本房诸父、昆弟恻然于怀,谓家毡犹旧,而庙貌宜新也;念瓜瓞既绵,而祭田不容俭也。于是重绘先影,增置圭租,使祖宗数百年之盛事复见于今日,岂不伟哉?

这一时期徐氏对景祥寺的控制,首先是从争夺产权开始的,其次又通过重修祠堂,确立了徐氏宗族在景祥寺中的主导地位。值得注意的是,徐氏族人为了寻求理论依据,竟把寺院中的檀越祠等同于家庙。这就表明,宋元之际的寺院与宗族之争,实际上也是佛教与儒教之争。

莆田历史上的佛教寺院,曾经为祭祖活动和宗族的发展提供了合法的外衣,因而也得到了世家大族的大力支持。然而,到了宋代以后,民间的祭祖活动日益趋于合法化,祠堂逐渐脱离了寺院系统,宗族与寺院也就分道扬镳了。

三、宋明理学与宗族祠堂

宋以后宗族组织的发展,与程朱理学的传播密切相关。程朱理学形成于两宋之际,南宋时期以福建为传播中心,对莆田士大夫有深远影响。南宋初期的莆田理学家林光朝等,在理学传播史上据有重要地位。林光朝字谦之,号艾轩,早年游学河南,师承洛学,后回乡创办“红泉书院”,传授理学,开创了“红泉学派”。南宋淳熙九年(1182),莆田士绅请立“艾轩祠堂”,在呈词中说:

莆虽小垒,儒风特盛。自绍兴以来四五十年,士知洛学,而以行义修饰闻于乡者,艾轩林先生实作成之也。先生学通六经,旁贯百氏。早游上庠,己而思亲还里,开门教授。四方之士抠衣从学者,岁率数百人,其取巍科、登显仕甚众。先生之为人,以身为律,以道德为权舆,不专习词章为进取计也。其出入起居、语言问对,无非率礼蹈义。士者化之,间有经行井邑,而衣冠肃然,有不可犯之色。人虽不识,望之知其为艾轩弟子也。莆之士风一变,岂无所自?

林光朝之后,由门徒林亦之(号网山)、陈藻(号乐轩)相继主持红泉书院,他们也是南宋福建著名的理学家。淳佑四年(1244),陈藻的学生林希逸为兴化知军,倡建“城山三先生祠”,他对这些理学家有如下评述:

三先生之学,自南渡后。周、程中歇,朱、张未起,以经、行倡东南,使诸生涵泳体践,知天道不在于训诂者,自艾轩始。疑洛学不好文词,汉儒未达性命,使诸生融液通贯,知天道不在文章之外者,自网山、乐轩始。盖网山论着酷似艾轩,虽精识不能辩;乐轩加雄放焉。其卫吾道、辟异端甚严,尝铭某人曰:“佛入中原祭礼荒,胡僧奏乐孤子忙。”里人化之。使网山、乐轩而用于世,所立岂在乐轩下哉!

如上所述,在程朱理学的传播过程中,“红泉学派”发挥了承上启下的作用,而且不断有所发展。林光朝的讲学活动略早于朱熹,而林亦之、陈藻与朱熹为同时代人。他们的学术渊源相近,都致力于推行礼教秩序,尤其注重祭祖礼仪。不过,由于“红泉学派”重讲学而不重著述,对后世的影响力也就不如朱熹。南宋后期,朱熹声名日著,在莆田也有广泛影响。嘉定十三年(1220),莆田县学创立“朱文公祠堂”,朱熹的及门弟子陈宓在碑记中说:

先生所著书数十种,而尤切于世教者曰《〈大学〉、〈中庸〉章句或问》、《〈语〉、 〈孟〉集注》、《近思录》、《家礼》、《小学》,家传而人诵之。莆虽蕞尔邑,昔称“士乡”。先生初仕于泉,及淳熙间凡三至焉,趋风承教之士不少。先生殁廿二年矣,前辈往往凋谢,晚生益知向慕。校官陈君汲,既刊前诸书以惠后学矣,谓诵其书不知其人,可乎?于是,即学宫而祠之。

两宋之际,由于程朱理学的发展与传播,促成了民间祭祖礼仪的改革,逐渐形成了“庶民化”的宗法伦理。这是因为,程朱理学注重礼教秩序,试图通过改革祭礼达到“敬宗收族”的目的,以抵御佛、道二教对民间社会的影响。程颐认为:“天子至于庶人,五服不异,祭亦如之。”因此,他主张废除祭祖礼仪的等级差别,使贵族和庶民都可以奉祀五代之内的祖先。他还提出,自高祖以上至于始祖,虽然在五服之外,也应当每年一祭,以示慎终追远。在此基础上,朱熹进一步提出:“君子将营室,先立祠堂于正寝之东,为四龛,以奉先世神主。”他所设计的这种“祠堂”,可以同时奉祀自高祖以下的四代祖先,实际上就是把“小宗”之祭推广于民间。至于祭祀始祖及四代以上的先祖,朱熹认为:“此二祭古无此礼,伊川以义起,某觉得僭。”但他又说,为祠堂而设置的祭田,“亲尽则以为墓田,宗子主之,以给祭用”。这就是说,对五代以上的祖先,虽然不得在祠堂中奉祀,但仍可举行墓祭活动。由于程颐和朱熹的祭礼改革“不用王制,以义起之”,突破了儒学经典和朝廷礼制的等级界限,为民间的祭祖活动和宗族发展提供了理论依据。然而,由于宋儒过于注重大、小宗之别,对宗族的发展也有不利的影响。因此,在宋以后宗族组织的发展进程中,又不断对祭祖礼仪进行创新和改革。

宋代莆田已有专门为祭祖而建的“家庙”或“祠堂”,但由于受到祭祖代数的限制,难以持续发展。南宋庆元二年(1196),朱熹在《唐桂州刺史封开国公谥忠义黄公柌堂记》中说:

[唐]明皇时,桂州刺史忠义公岸,偕其子谣为闽县令,始迁于莆涵江居焉。刺史六世孙校书郎,偕其孙奉礼郎文惠,孝心克笃,爰构家庙,未既而卒。其孙世规,以国子司业赠朝议大夫,于明道元年命工营建,榜曰“黄氏祠堂”,定祭田以供祀典,未备复卒。世规孙彦辉,歴官潮州通判,捐俸新之。前堂后寝,焕然有伦;昭穆尊卑,秩然有序;禴祀烝尝,孔惠孔时;盖有效于司马君实、欧阳永叔氏家庙之意也。则是祠堂之所由立者,三公厥功伟哉!然尝伏思之,世患无祠堂耳,而世之有者,创于一世,不二世沦没者多矣。呜呼!良可悲也。如黄氏祠堂而创续于祖孙若是,此士大夫家孙子之所难也。然熹又有说焉。创之者尔祖耳,后之人可无念尔祖乎?然念之者无他,祖庙修,朔望参,时食荐,辰忌祭;云礽千亿,敦睦相传于不朽云。

黄氏从第六世开始筹建“家庙”,第十世建成“祠堂”,至第十二世才初具规模,前后经历了六代人。朱熹对此颇为感慨,认为当时不仅建祠堂难,即使建成了也难以长期维持。在这里,朱熹并未深入分析祠堂难以稳定发展的原因,只是希望通过祖先崇拜和祭祖仪式来维护族人之间的团结。其实,宋代祠堂难以持续发展的根本原因,在于不能奉祀四代以上的祖先,因而只有突破了对祭祖代数的限制,才有可能维持祠堂的长期稳定发展。值得注意的是,黄氏祠堂奉祀的是远至十二代的入莆始祖,这在当时并不符合礼制,也不符合《朱子家礼》的要求,但朱熹对此并无异议。前人曾怀疑《朱子家礼》非朱熹所作,或是曾被后人窜乱移易,也许祠堂只用于小宗之祭并非朱熹的本意?

《朱子家礼》

宋元之际,由于《朱子家礼》广为流传,士绅阶层建祠成风。南宋后期的仙游乡绅陈谠在《道庆堂记》中说:“今有合族祠堂,置祭田以供事者,仿文公《家礼》而行。”这一时期的“合族祠堂”,可能已经祭及远祖,而不限于小宗之祭。宋末元初的莆田理学家黄仲元,在《黄氏族祠思敬堂记》中说:

堂以祠名,即古家庙,或曰“影堂”,东里族黄氏春秋享祀、岁节序拜之所也。……堂即族伯通守府君讳时之旧厅事,仲元与弟仲固、日新、直公、侄现祖与权得之,不欲分而私之,愿移为堂,祠吾族祖所自出。御史公讳滔以下若而人,评事公讳陟以下大宗小宗、继别继祢若而人,上治、旁治、下治,序以昭穆,凡十三代。……不则何以奠世系、联族属、接文献,而相与维持礼法于永年哉?

在黄仲元看来,祠堂与“家庙”或“影堂”并无本质的区别;大宗之祭与小宗之祭也可以兼容并包。他对祭祖礼仪的理解及实践,显然并未受到《朱子家礼》的约束。东里黄氏是莆田的理学世家,黄仲元与乃父黄绩都是当地著名的理学家。乾隆《莆田县志》记载:

黄绩,……少凝重,稍长弃举子业,慨然有求道之志。始游淮、浙,遍参诸老。中年还里,闻陈宓、潘柄从黄干得朱子学,遂师事之。与同志十余人,集陈氏仰止堂,旬日一讲。宓、柄卒,绩与同门友筑东湖书堂,请田于官,春秋祀焉。读约、聚讲如二师时,向之同门相与就正于绩。故绩虽布衣,为乡先生三十年,郡守、佐、博士皆加礼焉。……所著有《四书遗说》等书,藏于家。

黄仲元,……少刻志读濂、洛、关、闽书及父绩所传潘、陈二师书,掺次唐宋名人文凡二百四十二家,文学为时所推重。第咸淳七年进士,歴除国子监簿,不赴。宋亡后,……推广先志,尤严东湖之祠,虽老不少废。年八十二卒,有《四书讲稿》藏于家。

可见,黄氏父子都精通理学,而且是当时莆田理学家中的泰斗。因此,像东里黄氏这种奉祀远祖的“族祠”,可能是当时莆田祠堂的普遍模式。

明代前期,莆田的士绅都以程朱理学为儒学正宗,但对祭祖礼仪却有不同的理解,长期围绕祠堂的规制而争论不休。弘治二年(1489),刑部侍郎彭韶在《白塘李氏重修先祠碑》中说:

尝闻之,礼有不一而情无穷。为人后者,不知其祖则已,知之而能忽然乎?昔者,程子尝祀始、先祖矣,紫阳夫子本之,著于《家礼》,后疑其不安而止。我太祖洪武初,许士庶祭曾、祖、考。永乐年修《性理大全》,又颁《家礼》于天下,则远祖之祀亦通制也,然设位无专祠。今莆诸名族多有之,而世次、龛位家自为度。或分五室,左右祀高、曾以下;或虽分五室,子孙左右序房,各祀其高、曾以下;而皆以中室祀先祖。或按礼分四亲各室,以西为上,而先祖止祭于墓所,人反疑之。议礼老儒,迄无定论。诚以人之至情,有不能已,不能一焉。今白水塘之祠,上祀十有余世,揆之礼意,似非所宜。然族属之众且疏,舍是不举,则人心涣散,无所维系,欲保宗祀于不坠,绵世泽于无穷,岂不难哉!呜呼,是祠之关系,其重矣乎!嗣修后人,尚其勉诸!

彭韶的上述言论表明,由于明王朝推崇程朱理学,奉祀远祖已经成为通行的祭祖礼仪。然而,由于程朱理学并未设定奉祀远祖的“专祠”,这就对当时的“议礼老儒”造成了极大的困扰。在莆田民间的祭祖实践中,“诸名族”大多已经建立了奉祀远祖的祠堂,《朱子家礼》规定的祠堂之制早已被突破了。在彭韶看来,设置奉祀远祖的祠堂,虽然不符合礼制,但对于维护族人的团结却是至关重要的。因此,他认为不必拘泥于礼制,鼓励民间创建奉祀远祖的祠堂。

明代莆田祭祖礼仪的的另一变革,就是突破了宗子对祭祀权的垄断。所谓“宗子”,即嫡长子。在古代宗法制度中,宗祧继承权是由嫡长子垄断的,只有继承了宗祧的宗子才有权祭祖。在朱熹设计的祭祖礼仪中,也必须由宗子主祭。这种独占性的宗子权,显然不利于民间祭祖活动的普及,因而也是行不通的。成化十九年(1483),理学家黄仲昭在《和美林氏祠堂记》中说:

叔文甫念水木本源之意,笃反古复始之心,爰创祠堂,断自高祖,以下昭穆而祀之,因属仲昭为之记。且曰:“祠幸苟完,而吾犹有所大阙焉,然未如之何也。先君违世时,吾方六岁,世父及伯兄贫穷转徙,先世旧庐皆入于他姓。……始买屋数楹于和美街东,为奉先事亲之计,既而赖祖宗余庆,家以益裕,遂徙居于和美街西,而以旧所居为祠堂,即今所创者是也。然古祠堂之制,必主以宗子。今吾大宗既无所考,而继祖、祢之宗又皆播迁扩远,于奉祭不便,且非其所堪也。肆凡飨荐裸奠之仪,皆吾自主之,揆之于礼有所未协,此则吾心所大阙者。记幸详此意,俾爱礼君子知吾所以处此,盖未如之何也。”某窃惟古先圣王缘人情以制礼,则夫礼者所以节文乎人情也者。君子之酌乎礼,苟于人情无所咈,则虽不合于古,亦不害其为礼也。叔文甫之所遭如此,若必规规以求合于礼,则祖、祢之祀皆无所托,其于人情安乎?先王之礼,固有不得已而用权者。若叔文甫之处此,其亦所谓礼之权者欤?

林氏祠堂的创建者和主祭者都不是宗子,这自然违反了宗子之制,但黄仲昭并不以为非。在他看来,礼是必须顺应人情的,因而也是可以变通的;既然宗子之制与现实需要有矛盾,也就不必刻意遵循。与黄仲昭同时代的理学家周瑛,对宗子之制也采取了通权达变的态度。他在《圣墩吴氏新建祠堂记》中说:

吴氏旧居可塘,七世祖念四府君徙圣墩。……四传至仲允公,生五子,分为五房。其长曰光益,号遯庵,慨然以尚礼为念,建议立祠堂,盖以购地未就而止。……因举瞩目朝器曰:“汝必勉之。”朝器感激立继,而议礼者谓支子不得立祠堂,用是迟回久之。又恐无继先志,岁惟割腴田若干,俾叠收租,而祀宗亲于私室。今老矣,……即先人所蓄木石而增益之,建祠堂于祖居西南,从便地也。按礼,别子而下,有继高祖之宗,继曾祖之宗,继祖之宗,继祢之宗。此四宗者,宗法所自起也。四宗自各为庙,各以宗子主其祭;有事于庙,则宗人各以其属从。……若夫祠堂建置,故有财力何如耳,宗子不能建,诸子建之可也。诸子建祠堂,以宗子主祀事,或宗子有故,而以支诸子摄行祀事,揆诸礼,无不可者。

在圣墩吴氏的建祠过程中,有人认为“支子不得立祠堂”,而周瑛则不以为然。在他看来,祠堂不同于古代的家庙,宗子并无排他性的祭祀权,诸子也可以建祠或“摄行祀事”。他还认为:“莆人以族属繁衍,不能遍立祠堂,故合族而为总祠,祀而群宗并举。凡裸献祝告,皆行于其族之长,各宗之子各以其属从。虽于礼未尽合,要之重祖宗、合族属、收人心,而《易》所谓聚涣之道,大概得之矣。”这就是说,在莆田民间的“族祠”中,实际上是“群宗并举”,所有宗子都必须服从于族长。这虽然不符合宗子之制,但却符合“聚涣之道”,因而也是合理的。

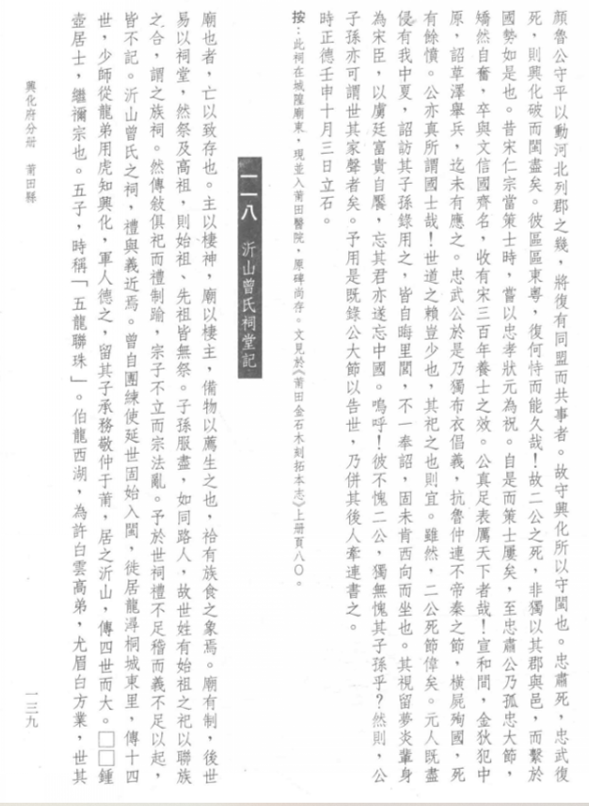

明代莆田有些较为保守的士大夫,始终坚持建祠祭祖必须符合礼制,但他们也无力改变普遍“逾制”的现实,只能千方百计寻求合理性的解释。明正德八年(1513),曾任刑部尚书的林俊在《沂山曾氏祠堂记》中说:

庙有制,后世易以祠堂,然祭及始祖,则始祖、先祖皆无祭。子孙服尽,如同路人,故世姓有始祖之祀,以联族之合,谓之“族祠”。然传叙俱祀而礼制逾,宗子不立而宗法乱。予于世祠礼不足稽而义不足以起,皆不记。沂山曾氏之祠,礼与义近焉。……一堂五室,中钟壶,始祖也;右矩斋,先祖也;右太一,大宗祖也。别其旁二室,左太二,右太三,小宗祖也。五其主专之,子姓则名系于室之版,不主不祀,惧僭也。……余各祭于寝,则祠有定祖,祖有定祭,族属合而孝敬兴。《礼》曰:“伤哉!贪也。”礼之权,亦法之巧,以各伸其情,无嫌而义自见。

林俊《沂山曾氏祠堂记》,

《福建宗教碑铭汇编·兴化府分册》,页139-140。

林俊对曾氏祠堂的规制表示赞赏,主要是由于这里对大宗和小宗的祖先作了明确的区分,而且把这些祖先的神主牌置于不同的龛室,使之适用于不同的祭祀活动。此外,他认为把其它族人的名字登录在同一神版之上,以替代各自的神主牌,也可以避免僭越之嫌。其实,曾氏祠堂的祭祀对像与其它“族祠”并无差别,只是在形式上更符合礼制的要求。林俊还认为,奉祀始祖是有必要的,但应该参照“唐制三品以下得举禘祫之文”,在仪式上有所变通。弘治年间,林氏族人重修历代祖墓,林俊又说:“修墓、祭墓,非古也,小宗行之尤无据。然揆情起义,亦无害为礼。”可见,林俊也主张“礼以义起”,即可以依据实际需要创立新的祭祖礼仪。

在莆田民间的祭祖活动中,王朝的礼制和儒家的祭礼总是不断被突破的,因而理学家们也总是试图对宗法伦理作出新的解释,建立新的礼仪规范。这一过程既反映了祭祖礼仪的变革,也反映了宗族组织的发展。

四、里社制度与神庙系统

中国古代的“社”,原来是指“土地之主”,后来也引申为土地之神或行政区域的象征。先秦时代,立社祀神是贵族阶层的等级特权,与“分土封侯”制度密切相关。《礼记·祭法》云:“王为群姓立社,曰‘大社’;诸侯为百姓立社,曰‘国社’;诸侯自立社,曰‘侯社’;大夫以下成群立社,曰‘置社’。”秦汉以降,由于郡县制取代了封建制,“社” 逐渐演变为行政区域的象征,如“州社”、“县社”之类。明代以前,虽然民间也有立社祭神之举,但似乎并未形成统一的规制,与行政区域亦无必然联系。明代初期,在全国建立了统一的里社制度,才正式把民间的社祭活动纳入官方的行政体制。明清时期,由于里社制度与民间神庙系统直接结合,导致了基层行政体制的仪式化,对区域社会文化的发展具有深远影响。

莆田民间早期的里社,实际上就是神庙,不同于官方的“郡邑之社”。刘克庄在《宴云寺玉阳韩先生祠堂记》中说:“古乡先生殁,祭于社。社者何?非若郡邑之社不屋而坛也,有名号而无像设也。三家之市、数十户之聚,必有求福祈年之祠,有像设焉,谓之‘里社’是也。祀乡先生于是,敬贤之意与事神均也。”这就是说,“郡邑之社”只有神坛和神名,不设庙宇和神像,而“里社”既有庙宇也有神像,还可以用于奉祀乡贤。莆田民间的神庙,最初只是巫祝的活动场所,不在官方祀典之列,因而往往被视为“淫祠”。两宋之际,由于士绅阶层积极参与神庙祭祀活动,民间神庙的仪式传统与象征意义逐渐发生了变化,有些神庙开始纳入官方的祀典。例如,绍兴八年(1138)的《有宋兴化军祥应庙记》宣称:

郡北十里有神祠,故号“大官庙”。大观元年,徽宗皇帝有事于南郊,褒百官而肆祀之,于是诏天下,名山大川及诸神之有功于民而未在祀典者,许以事闻。部使者始列神之功状于朝,从民请也。次年,赐庙号曰“祥应”。其后九年,亲祀明堂,复修百神之祀,而吾乡之人又相与状神之功绩,乞爵命于朝廷。……乃宸笔刊定“显惠侯”,时则宣和之四年也。谨按,侯当五季时,已有祠宇,血食于吾民。……曰“大官庙”者,相传云,乡人仕有至于大官者,退而归老于其乡,帅子弟与乡之耆旧若少而有才德者,每岁于社之日,相与祈谷于神。既而彻笾豆,陈醆斝,逊而升堂,序长幼而敦孝弟,如古所谓乡饮酒者。乡人乐而慕之,遂以名其庙。……旧庙数间,历年既久,上雨旁风,无所庇障。元丰六年,太常少卿方公峤,始增地而而广之。政和六年,太子詹事方公会,又率乡人裹金而新之。今神巍然南面,秩视王侯,其冕服之制,荐献之礼,皆有品数,视前时为不同也。祈甿跪拜,卜史荐辞,瞻望威容,进退维慎,亦视前时为不同也。春祈秋报,长幼率从,酒冽肴馨,神具醉止,退就宾位,执盏扬觯,有劝有罚,莫不率命,又不知往日人物若是否?远近奔走,乞灵祠下,时新必荐,出入必告,疾病必祷,凡有作为必卜而后从事,又不知往日人物能若是否?以至天子郊祀之后,郡侯视事之初,又当来享来告,以荐嘉诚,此亦前时之所无也。是数者,皆与前时不同,宜其视旧宫为犹隘,寖以侈大,亦其时哉!

如上所述,“祥应庙”原是民间“神祠”,北宋时期被改造为“大官庙”,至北宋末年获赠庙号和封号,正式纳入官方祀典。在此过程中,士绅阶层也不断改革祭祀仪式,使之符合儒家祭礼与官方祀典的要求。

宋代莆田有不少地方神获赠庙号和封号,这就使当地士绅更为热衷于神庙祭祀活动,从而推进了神庙祭祀仪式的改革。北宋宣和五年(1133),奉祀湄州“通天神女”的“圣墩祖庙”获赠“顺济”庙额,当地豪绅李富为之重建庙宇,同时也作了祭礼改革。有人提出质疑:“旧尊圣墩者居中,皙而少者居左,神女则西偏也。新庙或迁于正殿中,右者左之,左者右之。牲醴乞灵于祠下者,宁不少疑?”李富的门人廖鹏飞答曰:“神女生于湄州,至显灵迹,实自此墩始;其后赐额,载诸祀典,亦自此墩始,安于正殿宜矣。”这就是说,神的地位不是取决于本地的传统,而是取决于国家的祀典。廖鹏飞还认为,里社的象征意义在于国家的祀典,而不是神的“威灵”。他说:“里有社,通天下祀之,闽人尤崇。恢闳祠宇,严饰像貌,巍然南面,取肖王侯。夫岂过为僭越以示美观?盖神有德于民,有功于国,蒙被爵号,非是列以彰其威灵也。”这种与国家祀典相结合的里社,实际上已经成为国家认同的标志。

宋代莆田士绅还利用赐封制度,把家族神灵纳入国家祀典,为祖先崇拜寻求合法性依据。如水南“显济庙”奉祀的神灵,原是朱氏族人,据说生平有灵异事迹,殁后祀于朱氏“群仙书社”,民间称之为“朱总管”。建炎四年(1130)获赠庙额及封号,宝佑四年(1256)加封为“福顺彰烈侯”。“于是,族人见恩宠褒光,一时盛事,乃去‘群仙书社’ 之名,匾金额曰‘勅赐显济庙’,其祖庙亦如之。其后子孙环居众多,分为上、下庙,仍祀五谷之神,及为春祈秋报之所,祠堂则仍其旧。”水南朱氏为莆田望族,南宋时期“衣冠蕃衍”,有功名者“凡四十有二人”。他们把祠堂附设于神庙之中,自然是为了使祖先崇拜合法化。

明洪武年间(1368—1398)推行的里社制度,要求全国每里建一社坛,奉祀社稷之神,每年于二月和八月的第一个戊日举行祭社仪式。与此同时,要求全国每里建一厉坛,奉祀无人祭拜的鬼神,每年举行三次祭厉仪式。《明会典》记载:

凡民间各处乡村人民,每里一百户内,立坛一所,祀五土五谷之神,专以祈祷雨阳时若,五谷丰登。每岁一户轮当会首,常川洁净坛场,遇春秋二社,预期举办祭物,至日约聚祭祀。其祭用一羊、一豚,酒、菓、香烛随用。祭毕,就行会饮,会中先令一人读抑强扶弱之誓。……读誓词毕,长幼以次就坐,尽欢而退。务在恭敬神明,和睦乡里,以厚风俗。

凡各乡村,每里一百户内,立坛一所,祭无祀神鬼,专为祈祷民庶安康、孳畜蕃盛。每岁三祭:春清明日、秋七月十五日、冬十月一日。祭物牲、酒,随乡俗置办。其轮流会首及祭毕会饮、读誓等仪,与里社同。

除每年五次的祭社和祭厉活动之外,禁止民间的其它宗教活动。《明会典》记载:

凡师巫假降邪神、书符咒水、扶鸾祷圣,自号端公、太保、师婆,及妄称弥勒佛、白莲社、明尊教、白云宗等,一应左道乱正之术,或隐藏图像、烧香集众、夜聚晓散,佯修善事,扇惑人民者,为首者绞,为从者各杖一百,流三千里。若军民装扮神像、鸣锣击鼓、迎赛会者,杖一百,罪坐为首之人。里长知而不首者,各笞四十。其民间春秋义社,不在禁限。

由此可见,在明代法定的民间祭祀制度中,只有里社的祭祀活动是合法的,而其它宗教活动都是非法的。从表面上看,明代的里社制度只是试图建立统一的祭祀仪式,把民间的宗教活动纳入官方法定的祭祀制度之中,以免各种“邪教”趁机作乱。然而,由于这种里社祭礼直接套用了官方的祭社和祭厉模式,不建庙宇,也不设神像,这就使之完全脱离了民间原有的里社传统,无法在各地全面推行。

关于明初莆田推行里社制度的具体情形,目前尚未发现较为翔实可靠的资料。不过,从后人的追述及现存的文物古迹看,明初莆田曾经普遍推行里社制度,而且各里也依法建立了社坛和厉坛。然而,明初规定的里社与乡厉祭祀仪式,似乎并未得到全面实行,而民间传统的宗教活动,也并未受到彻底禁止。弘治《兴化府志》在述及里社制度时,曾明确提出:“乡社礼久废,为政君子宜督民行之。”而在述及每年上元节的“乡社祈年”习俗时,又有如下记述:

各社会首于月半前后,集众作祈年醮及舁社主绕境。鼓乐导前,张灯照路,无一家不到者。莆水南独方氏、徐氏、邱氏,筑坛为社,春秋致祭,不逐里社遨嬉,其礼可取。

这就表明,当时除少数大姓之外,莆田民间已不再按官方规定举行里社祭礼,而是普遍恢复了原来的迎神赛会传统。同一时期编纂的《八闽通志》,对兴化府属的元宵“祈年”习俗也有类似记载:“自十三日起,至十七日,里民各合其闾社之人,为祈年醮。是夜,以鼓乐迎其土神,遍行境内,民家各设香案,候神至则奠酒菓、焚楮钱,拜送之。” 主持编纂《八闽通志》的莆田名儒黄仲昭认为,这种以迎神赛会为中心的“祈年”仪式,“亦古乡人傩之遗意”。他在晚年乡居期间,曾吟诗曰:“春雨初过水满川,神祠箫鼓正祈年。我来亦欲随乡俗,急典春衣入社钱。”他虽然深知迎神赛会不符合官方规定的里社祭礼,但还是采取入乡随俗的宽容态度。

明代中叶,由于莆田民间的神庙祭祀活动日益盛行,引起了少数士绅的不满,强烈要求地方官“毁淫祠”,重新推行“洪武礼制”。成化初年(1465—1487),彭韶在《与郡守岳公书》中说:

莆中故蛮地,淫祠特多,虽豪杰之士时出,未之能革。所祀神,类不可晓。奸黠之魁,每月指神生日,敛钱祭之;时出祸福语,以惧村氓,妖言之兴,多由于此。此间有儒生林邦俊,酷怪淫祀,乞特委之,俾行四境,遇淫祀处,悉令除毁。就以所在庙宇,依洪武礼制,设立乡社、乡厉二坛,使乡老率其居民,以时荐祭,庶足以祀土谷之神,而不馁若敖氏之鬼也。

彭韶是天顺元年(1457)的进士,曾任刑部主事,后丁忧乡居,此信是他应兴化知府岳正垂询“本土政俗”而写的。岳正于成化元年(1465)到任,五年离任。乾隆《莆田县志》记载,岳正在任时“尝建涵江书院及孔子庙,又毁淫祠”。可见,他的确采纳了彭韶“毁淫祠”的建议,但实际效果不明。到了正德年间(1506—1521),又有莆田知县雷应龙,在士绅阶层的支持下“力毁淫祠”。据说,雷应龙在任六年,“毁非鬼之祠八百区,专祀文公、诸贤,以隆道化”。不过,有些民间神庙通过改头换面,仍继续得以保存。如当时涵江龙津社改为“忠烈祠”,圣妃宫改为“寿泽书院”,显然都是为了规避“毁淫祠”。又如,涵江新有社据说存有文天祥题写的匾额,“知县雷应龙毁淫祠时,见公笔迹,委员重修”。

明中叶以后,莆田民间的神庙祭祀活动逐渐复兴,而官方也不再发起“毁淫祠”运动。值得注意的是,明代后期的莆田士绅,积极参与民间神庙的修建活动,而且大多是以“社”的名义修建神庙的。例如,嘉靖初年以“议礼忤旨”致仕还乡的兵部侍郎郑岳,在主持兴修水利和桥梁之余,“乃又即佛刹旧址,为屋四楹,以祀土、谷二神,旁祀他神,前辟为门,后栖巫祝,且聚土植木,而社又成”。这种以神庙和社坛相结合的形式,兼顾了神庙仪式传统和里社制度的要求,逐渐成为莆田民间神庙的基本模式。此后不久,同样是以“议礼忤旨”而削职还乡的监察御史朱淛,也参加了本乡重修“义齐东社”的活动。这一里社据说“重建于洪武二十四年”,而到嘉靖时“老屋撑支,弗称祀典”,实际上也是一座神庙。与此同时,当地的其它古庙也陆续修复。朱淛在《桥西神宇记》中说:

桥西神宇,初名“圣堂“,与里社相向。华藻静洁,塑捏鬼物,诡怪离奇,皆胡元旧俗。……余少时读书其中,故甚记之,向后风雨摧败。至正德间,知县蒙化雷侯应龙毁折淫祠,尽去土偶,其趾崩坏,沦为深渊,沙堤大观于此独缺。余与给舍张君八峰谋之,假合众力,重修屋宇。……尚有水云宫观,废为瓦砾丘墟久矣,因循失于恢复。事出于人,情之所乐,谈笑而成。财捐于众,力之有余,咄嗟可办。兹寻旧址,爰拓新规。……经始于丁未四月朔,至秋告成,董其役者则某某也。

这里的“丁未”纪年即嘉靖二十六年(1547),离雷应龙“毁淫祠”不到30年。由此可见,在正德年间“毁淫祠”之后不久,莆田民间的神庙系统已经得到了迅速的恢复。不仅如此,明中叶以后修建的“里社”,一般也都与神庙相结合,而且也都设有神像,具有社、庙合一的特点。万历十六年(1588),曾任工科给事中的方万有在《重建孝义里社记》中说:

孝义里社,故在玉井街孝义坊之东,国初参军林公用和和率里人创建者,后被武夫侵毁。正德庚戌,其六世孙都事公有恒,都宪公有守,购地于其东葵山巷中徙建焉,以是里人至今称林氏为檀越主云。社位癸向东,中堂祀土谷、圣王诸神,东偏一室为仙姑坛。嘉靖壬戌,毁于兵燹。寇退,都事子别驾仰成倡众修葺,时诎力乏,暂以栖神耳。余岁时伏谒,心窃不安,欲议改建,而未之逮也。岁丁亥不雨,众祷于神。……是秋九月,有邻儿游社中,见圣侯像恍然竦而立者三,告之人,弗之信。翌日巳候,怪风一阵声隆隆,而像辄倾出龛外,几卧地。众咸惊愕,奔告于予。……乃介文学卓先生中立为主盟,高君文、彭君思鹏募众,各捐金有差,而缙绅士多乐捐助。……会兹仲月上戊,太尹高公□仞、参政彭公文质、运判林公应腾、宪□陈公祖尧,率诸里隽举祈谷礼,读誓诫,济济彬彬。

上述孝义里社的历次重建过程,都是由士绅阶层主持的,而且都是以神庙建筑为中心的。这说明,明后期莆田的里社祭祀活动,已经与民间神庙系统有机结合。

清代莆田的里社大多已演变为神庙,明初规定的里社祭礼也难得一见,但里社体制并未解体,而是在神庙系统中得到了延续。乾隆《莆田县志》记载:“里社坛,本以祀土谷之神,今皆建屋,杂祀他神。惟连江上余、待贤里前黄仍坛。东厢龙坡、兴泰、英惠、通应,左厢长寿,延寿里黄巷太平,六社虽建屋,尚立土谷神主,春秋集社众祭毕,读诰律、誓约,然后会饮,犹有古之遗风。”又云:“各里乡厉坛,洪武间奉例建置不一,今俱废。”这就是说,明初建立的“里社坛”和“乡厉坛”,到清代已经废弃,而依据洪武礼制举行的社祭仪式,在全县也只有6例。不过,根据我们近年来的实地调查,莆田平原的大多数神庙中都设有“尊主明王”和“后土夫人”的神像,每年也都要举行“社公”和“社妈”的生日庆典。这说明,在神庙中奉祀“土谷之神”仍是普遍现象,里社祭祀仪式已经转化为神庙祭典。笔者认为,明以后莆田民间的神庙,实际上同时具有祭社与祭厉的功能,因而也就完全替代了“里社坛”和“乡厉坛”。

明初的里社附属于里甲组织,受到了地方行政体制的制约,总数可能相当有限。由于明代莆田的“里”与“甲”之间还有“图”一级单位,每图为一百户,相当于一般的“里”,可能当时每图各设一里社。根据弘治《兴化府志》的记载,明初莆田平原共有130图,因而最多可设130社。明中叶以后,由于里甲组织趋于解体,里社祭祀组织也得到了相对独立的发展。在原有的里社中,逐渐分出了新社,而原来不设里社的地区,也开始自立为社。嘉庆十八年(1813),城郊东阳乡绅陈弼赉在《重建濠浦里社记》中说:

《礼》祭法:王为群姓立社,曰“大社”;诸候为百姓立社,曰“国社”;大夫以下成群立社,曰“置社”。置社,今里社也。……此我濠浦里社所由昉欤?考社之建置,咸谓自明嘉靖始。赉为童子时,闻故老论其轶事甚详,而知神之捍灾御患惠我乡人者,非一世之积。则谓当日之得请于朝而隆以徽号者,由中丞少淇公之力,理或然耳。说者又谓社之兴也,自少淇公归田后,卜地于淇之西,爰与西洙吴氏率徐桥、西施、沟西等境,捐地鸠金,佽工庀材,合众人之力以成。盖当时人心淳厚,强弱不形,以八家同井之风,成比户可封之俗。公欲比而同之,而一时同社诸君子亦靡然乐从。

由于濠浦里社始建于明嘉靖年间,缺乏合法性依据,因而陈弻赉试图对此作出合理解释,从《礼记》祭法论及乃祖“请于朝而隆以徽号”。其实,这种自立新社之举,在明代后期已是普遍现象,并不需要有特殊理由。当地另有“西漳濠浦社”,也是明代后期创立的,其前身原是古庙,自万历年间(1573—1619)重修后始号称为社。不仅如此,在莆田城内也有“濠浦社”,据说是由清代迁居城内的陈氏族人创立的。嘉庆二十二年刊行的《莆田浮山东阳陈氏族谱》规定:“福首,每年元宵社事,须到城东阳收领社金,以存祖社之意。”这里的所谓“祖社”,自然是相对于城内的“分社”而言的。

清代后期,由于人口的迅速增长和社区矛盾的不断激化,莆田平原出现了“分社”的风潮,逐渐形成了新的神庙系统和里社祭祀组织。例如,黄石江东村的《祁氏族谱》记载:

盖闻春祈秋报,古有常规;祀稷享农,久垂巨典;此立社所以遵古制也。福德东社自建社以来,盖亦有年矣。……逆料于道光十九年己亥秋祭,有蚁聚揉板之辈,顿生鼠牙雀角之争,人心不古,社事沦亡。我姓目击心伤,未甘顿坏前功。爰是道光二十年庚子岁,合族鸠丁,重兴福德东社,不没前人之矩矱,鼎兴新立之规条。

福德东社即江东浦口宫,据说始建于宋代,明万历四年(1576)重建,清康熙二十八年(1689)、乾隆二十一年(1756)、嘉庆十六年(1811)曾多次重修。在道光十九年(1839)以前,浦口宫的祭祀组织由当地各大姓共同组成,此后则分为若干不同的“社”。据调查,目前浦口宫系统共有11社,如祁氏有福德东社,江姓有福德中社、刘姓有福德西社,郑姓有东里家社、吴姓有永兴中社、永兴后社、盛兴义社,陈姓有永兴前社、永兴义社;另有新安寿社、东春上社等,由当地的各小姓联合组成。这些以家族为基础的里社祭祀组织,显然都是道光以后陆续形成的,因而也反映了当地里社组织的分化与重组过程。不过,目前这些里社组织除分别举办社祭活动之外,每年还轮流承办“江公真人”、“张公圣君”等地方神的诞辰庆典和巡境仪式,共同组成了以浦口宫为中心的仪式联盟。

江东浦口宫

在有些地区,“分社”的过程也表现为“分庙”的过程。如江口的沟上七境,最早的“祖社”是前面村的嘉兴社,后演变为嘉兴殿、广仁庙,又从嘉兴社中分出新兴社和集福社,而新兴社系统中分出了后枯村的威显庙、李厝村的威显殿、新墩村的福惠堂、田中央村的永福堂,集福社系统中分出了陈墩村的广惠宫、游墩村的极乐堂、下墩村的灵显庙。这些后来分出的村庙,一般都直接沿用了原来的社名,因而一社多庙的现象极为普遍。如新墩村的福惠堂于嘉庆十年(1805)从后枯村的新兴社分出后,也号称新兴社。此外,还有一些较迟建立的村庙,则只有庙名而无社名,如新店村的隆佑堂、蔗车村的威显堂、后埕埔村的金山宫。在沟上七境中,凡属既有社又有庙的村落,一般每年都要举行绕境巡游仪式,因而也是相对独立的一“境”,而凡属有庙无社的村落,则不具有“境”的资格,必须参加外村的绕境巡游仪式。

莆田平原较为古老的里社和神庙,一般都经历过“分社”或“分庙”的过程,因而形成了各种不同形式的仪式组织和神庙系统,当地民间通称“七境”。在我们近年的调查过程中,已发现100多个“七境”集团,目前仍在继续调查和分析之中。大致说来,这些“七境”集团的基本特点,就是通过各种不同层次的祭祀仪式,联结当地的若干宗族或村落,组成相对稳定的社区组织。因此,可以把“七境”集团视为超宗族和超村落的社会联盟。

明清时期,由于里社制度与地方神庙系统的有机结合,导致了地方行政体制的“仪式化”。在莆田平原,只有参加里社祭祀组织,才有可能获得合法的社会地位;只有主持里社祭祀仪式,才有可能控制地方权力体系。因此,明清时期里社祭祀组织的发展,集中地反映了基层社会的自治化进程。

五、结语

莆田民间的传统社会组织,主要是宗族与宗教组织。然而,在不同的历史时期及社会生活的不同领域,宗族与宗教组织的表现形式与社会作用不尽相同。大致说来,唐宋时期是佛教的全盛时期,世家大族往往依附于佛教寺院;元明之际,祠堂逐渐脱离寺院系统,宗族组织获得相对独立的发展;明中叶以后,里社与神庙系统直接结合,促成了各种超宗族的社会联盟。

唐以后莆田宗族与宗教组织的发展,受到了早期佛教、宋明理学与里社制度的规范和制约。这说明,中国历代大一统的意识形态与国家制度,对区域社会文化的发展具有深刻的影响。然而,莆田历史上的祭祖礼仪与里社祭祀仪式,都经历过长期的争论与变革,在实践过程中又不断有所发展与创新。这说明,无论是正统的意识形态或国家制度,都不可能原封不动地推行于民间,而是必须与本地的社会文化传统有机结合,才有可能落地生根,形成普遍的社会规范。

莆田历史上的士绅阶层,在礼仪变革与社会重组中发挥了主导作用。他们总是积极因应时代环境和历史发展潮流,对正统的意识形态和国家制度进行合理利用和改造,使之成为“区域再结构与文化再创造”的合法性依据。因此,在区域社会文化史研究中,应该特别关注士绅阶层的社会实践活动,这是笔者未来的课题。

(本文經作者授權發佈,原載鄭振滿主編《民間歷史文獻論叢(第二輯):碑銘研究》,北京:社會科學文獻出版社,2014年,頁242-264。注釋從略,引用請參考原文。)