徽州宏村摄影

在明清以来的中国社会研究方面,田野调查的方法由来已久。而就徽州研究而言,由于当地的文献资料极为丰富,此前学界的注意力多放在对文书、文献的研究上,田野调查虽已出现了一些重要的成果,但尚有极大的开拓空间。

在田野中收集口碑和文献资料

在徽州研究中,曾有一些学者在立足文献分析的同时,通过田野调查丰富自己的历史认识。例如,上个世纪六七十年代,叶显恩先生在研究徽州佃仆制与农村社会时,就曾到安徽歙县、祁门、休宁和绩溪等地实地调查。他的《关于徽州祁门查湾和休宁茗洲佃仆制的调查报告》,就是利用实地调查的资料,结合文献史料撰写而成。这为他以后出版《明清徽州农村社会与佃仆制》,奠定了扎实的基础。除了佃仆制度外,棚民也是明清以来徽州社会的一个重要问题。关于棚民,历史文献中有不少记载,内容也比较丰富,甚至棚民的数量在某些年份也有明确的统计数字,因此,以往的不少研究成果,大多是从文献到文献的描述性分析。1998年2月至3月间,日本学者涩谷裕子在休宁县南部的山间地带,收集到一些珍贵的碑刻资料及口碑资料,对棚民的移住形态与地域社会的状况作了细致的调查和分析。她的研究,丰富了人们对于清代皖南棚民的认识。

叶显恩《明清徽州农村社会与佃仆制》

安徽人民出版社 1983年

明清时代,徽州是个宗族社会,宗族问题历来备受关注。与一般纯粹依靠文献研究宗族问题的方法不同,郑力民先生主要通过田野调查,对徽州社屋的诸多侧面加以探讨。对社屋的基本形态(包括祠社关系、社庙结构)、“嬉菩萨”分段解读以及地方神凸显的“一体化”观念,都做了细致的分析。作者综合口碑资料,对传统徽州迎神赛会“嬉菩萨”中的“接”、“嬉”、“坐”、“送”四个段落加以分段解读,展现了人们藉助神事活动,实现世俗生活中族际间沟通、和谐的愿望。近年来,法国人类学者劳格文(John Lagerwey)主持的“徽州的宗教、社会与经济”国际合作项目,计划运用田野调查所获的口碑和地方文献,客观描述1949年以前徽州的传统经济、民俗与宗教。根据他的设计,在对一地作研究时,除了首先了解此处的地理位置、人口、历史、姓氏以及当地对风水的基本认识之外,还应当对宗族、经济和民俗三个方面作细致入微的考察,希望通过上述几个方面的客观描述,为我们提供一个地区比较完整的社会生活实录。

王振忠与劳格文、许骥走访歙县许村

在此前几次联合实地调查中,我们曾有不少意外的收获。譬如,在歙县周邦头,我们找到了目前所知在徽州唯一一座尚有活动的祠堂,找到负责祠堂日常运作的当地村民周良荣。周氏对传统时代当地的民俗、宗教活动极为熟悉,并已应我们的要求将这些撰写成文。另外,在歙县鲍家庄,通过访谈,我们也了解到旧时新安江水上运输中的一些惯例,这些都是文献记载中所无从得知的。在田野调查中,我们常常可以看到文献中没有记载,或与文献记载并不完全一致的社会文化现象。譬如,绩溪县伏岭脚下大障峡谷口的北村,每年大年三十,当地程姓40岁男丁做寿,抬社猪敬祖先。据耕田农夫《四十大寿》一文描述:“盛典的重头戏,是社猪,最能体现典礼的气派风度。几百斤的大肥猪宰杀后,保持完整,搭起架子,将猪固定在架子上,猪头戴宫花,插帽翅,系围脖,嘴里含着黄色的大明珠,身上披红缎……锣鼓咚咚锵,鞭炮啪啪响,喇叭呜里呜里呀,整个村庄在鞭炮的硝烟和鼓乐的欢快声中,迎来了北村最为壮观的一天。五家的社猪都抬来了,一字排开;五家的菜肴都上齐了,摆满了五张八仙桌。祠堂里三层外三层都是人,挤得个水泄不通。祠堂张灯结彩,正中挂起了祖宗的容像,两边的对联是:‘节届中春时交五戊,村前击鼓陌上吹箫。’”此一风俗颇为独特,亦有渊源。据说,北村程氏于明初永乐时来自歙县北乡富堨,始迁祖程文贵深感世俗所谓40岁走下坡路的偏见误导子孙,故立下家规:男丁40岁要举行社祭,“感天地之造化,祈神明之庇佑,思先祖之恩德,立后人之楷模”,世代相沿,遂在北村形成独特的风俗。其实,从上文引用的对联“节届中春时交五戊”来看,因为立春后的第五个戊日为春社日,故此风俗应源自徽州春社日的祭社。这从另一对联“祭社祈年四季风调雨顺,迎神迓福千秋国泰民安”亦可得到应证。清乾隆时歙县人吴梅颠《徽城竹枝词》写有:“村村赛社为春祈,四五百斤猪透肥。摆祭般般相赌赛,乡人好胜世间稀。”吴氏描述的是歙县境内的赛社习俗。乾隆时代佚名抄本《歙西竹枝词》亦有:“春祈秋报事如何,稠墅由来富者多。百十肥猪同日宰,轮流齐献社公婆。”稠墅也在歙县西乡。绩溪县图书馆收藏的《绩溪县城市坊村经理风俗》一书,描述当地的岁时节俗,第30课有:“戊日祀社,春祈秋报,岁凡二举,里自为域,献豜醉酒,□(缺字)遗古风,社神为男女二像,庞眉皓首,呼为社公社母。”其后注曰:“豜,音坚,大豕也。”大豕,也正是四五百斤的社猪。上述都是状摹社日时的景象。

【明】张翀《春社图》(局部)

纸本设色 1642年

从现场的情况来看,“节届中春时交五戊,村前击鼓陌上吹箫”对联中央的图像,应是社公、社母的画像(即《歙西竹枝词》中的“社公婆”),而非上揭文章中所说的“祖宗的容像”。因此,北村的抬社猪,实为社祭的一种变异。因社祭须由成熟的男丁主持,而除夕亦有祭祀社稷的习俗,遂演变成为一种除夕的祝寿庆典。这从现存的对联、祭文中,亦可看出其中演变的轨迹。譬如,晚清民国绩溪杂抄抄本中,有《祀年祭社稷文》2份,《祭社公祝文》1份。这些文字既可用于元宵,又可用于春社日、秋社日,祝文基本内容不变,只是稍加变通数字。另外,根据笔者在绩溪的调查,当地男子一生有三件大事,即一是娶老婆,二是盖房子,三是砌生宫。“生宫”即人在生前即修好的墓穴。据说,一个成功的男子,40岁左右就应修好生宫,建好墓,刻好碑。这说明40岁是当地男丁的一个重要的年龄断限(所谓男子40岁以后走下坡路的俗见,亦缘于此)。北村抬社猪祝寿以40岁为标准,显然亦与此有关。可见,田野调查是了解民俗流变的方法,而这反过来又可成为我们理解历史文献的重要途径。至此,将徽州文书、竹枝词、《浮生六记》等历史文献与活生生的民俗相结合,便可清晰地看出地方文化演变的轨迹。上述的几项成果,都是通过走进“现场”,收集口碑史料,结合历史文献所作的研究。另外,如何以文本(徽州文书)为基本线索,展开实地调查,可能是今后需要进一步展开的一项研究。

将文献放回到具体的社会环境中

以往有学者称,徽州文书与甲骨文、汉晋简帛、敦煌文书、大内档案(明清宫廷档案)一起,合称为20世纪“中国历史文化的五大发现”。揆诸史实,在上述的五大发现中,其他四种发现,或是离当代历史久远(如甲骨文、汉晋简帛、敦煌文书),或是与民间社会相距甚遥(如大内档案),唯有徽州文书在时代上绵延至晚近,而且直接来源于民间社会生活,因此,可以也应当放回到民间社会中去考察。徽州文书的这一特点,为在田野中解读历史,提供了可能。不过,由于现存的徽州文书绝大部分是通过市场买卖辗转收集而来,故有不少资料难以理清其间的脉络,特别是一些散契,因与其产生的社会环境缺乏对应关系,而大大降低了利用价值。不过,也应当看到,仍有不少文书可以重新放回到当地的社会环境中加以考察。譬如,近10多年来笔者收集到的10000余件(册)民间文献,以及安徽大学徽学研究中心编辑出版的《徽州文书》中收录的文书,其中有不少记载有明确的来源地。这些文书均可放回到当地的社会环境中去理解。2001年,笔者在上海收集到一册来自江西婺源(原属徽州)的文书,内容是1949—1950年乡村少年的日记。以此为线索,笔者前往日记反映的地点——婺源县古坦乡水岚村,在村口竟然巧遇日记的作者——现年70多岁的老农詹庆良,通过两次实地走访和座谈,收集到主人公以及当地社会的一些文书史料,后来写成《水岚村纪事:1949年》一书。该书透过对詹庆良日记的整理和解读,记叙了“站在历史和地理边缘”的一个山村少年的经历,以此折射出1949年解放前后的风云变幻和徽州地域文化的传承与嬗变,出版后在学界内外产生一定的反响。该书的出版,为学界提供了一些新发现的民间文献,具有比较重要的学术意义。另外,在该书出版前后,香港凤凰卫视、上海电视台纪实频道、安徽电视台等,都为此拍摄过纪录片或电视片,主人公的命运遭际,据说曾感动过不少人。2002年,笔者意外发现《我之小史》抄稿本2种,这是目前所知唯一一部由徽商创作的章回体自传。该书的内容从清光绪九年(1883年)迄至民国十四年(1925年),逐年记录了一个家庭的社会生活。类似于此长达40余年、多达20万字的连续记录,在徽州文献中尚属首次发现。该书的发现,是近年来民间文献收集中最为重要的一次收获。此后,通过对小说持有者——《我之小史》作者嫡孙的采访,以及对江西省婺源县东北乡庐坑村的多次实地调查,收集到与此相关的大批文书(日记、文集、启蒙读物、宗教科仪等),最终整理出版了《我之小史》。在实地调查中,笔者了解到,时至今日,庐坑当地族姓分布的格局并未发生太大的变化。因此,在《我之小史》出版之前,詹氏后人就反复要求删去书中涉及大小姓纷争的部分,对与清代世仆以及“开豁贱民”过程有关的字眼(如“跳梁”、“脱壳鳖”等)均应予以删除,以免引起现实生活中新的矛盾。《我之小史》第一版出版后,谨小慎微的詹姓后人再次要求删去其中的一些文字,并与我反复讲到其中的缘故:直到20年前,当地民众还因大小姓祖坟的问题,引发了赣、皖二省族姓较大规模的磨擦和冲突。

王振忠《明清以来徽州日记的整理与研究》

安徽大学出版社 2020年10月

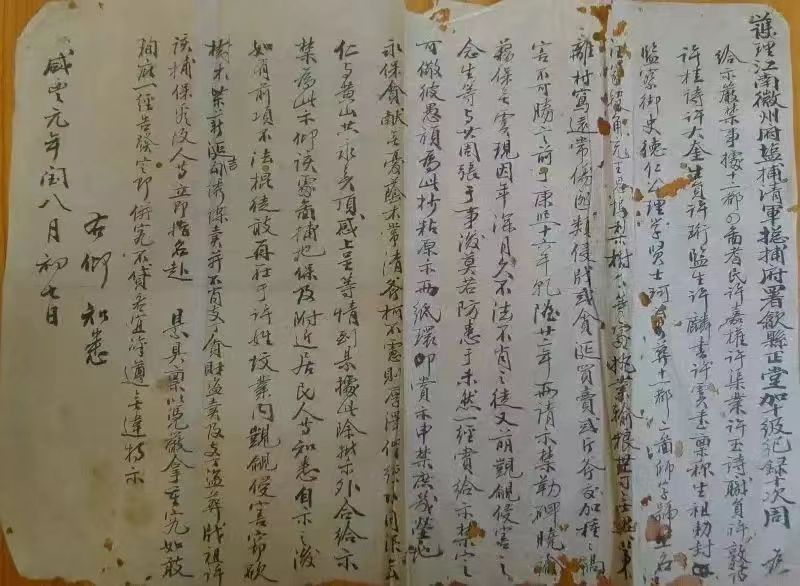

这些事件,正说明了佃仆制度的影响之深——由于明清以来徽州是个宗族社会,有限的资源空间常常引发激烈的生存竞争,这在一定程度上使得族姓之间的恩怨纠葛不断。虽然早已时移势异,但直到今天,族姓聚居的格局并未完全被打破,数百年传统的深刻影响也远没有骤然消解。上述的这些影响,没有任何文献可以反映,唯有通过田野调查方能得以证实。2008年,笔者在歙县南乡收集到一批文书,共计抄本63册,散件8张。从文书内容来看,该书可以明确归属于歙县的何家坞,为方姓家族的一批文书。何家坞,位于今安徽歙县苏村乡,是个极为偏僻的皖南山村。笔者对这批文书作了简单的归类,共分家庭宗族类(阄书、家谱)、经济类(田产税赋文书、契约合同等日用类书、会书)、诉讼类、婚姻类(撒帐歌、婚姻礼单)、丧葬祭祀类、信仰类(科仪、命相文书)、游艺类和教育类(启蒙读物、其他),共计8类。对于这批文书(特别是其中的家庭宗族类文书、经济类文书),我们完全可以结合徽州(特别是歙县南乡)现存的大批文书,做历史文献学及经济史的分析。但与此同时,也应当看到,以往学界处理的徽州文书种类仍然相当有限,特别是对于后5类文书,如何处理和研究,我们仍然缺乏经验。

王振忠《徽州社会文化史探微:新发现的16-20世纪民间档案文书研究》

商务出版社 2020年11月

譬如,在婚姻类文书中,仅撒帐书就有十数种。撒帐是中国民间重要的一种婚姻习俗:洞房花烛之夜,夫妇二人就床对坐,由赞相礼仪者及嘉宾以金钱彩果撒掷,称作撒帐。近世徽州启蒙读物在描摹当地婚俗时这样描写:“接亲到,开轿门,参拜天地,吵新人,吃喜酒,撒帐贺房。”撒帐时所唱之歌称为“撒帐歌”(或曰“撒帐诗”),而民间有关撒帐歌的抄本,就叫做“撒帐书”(或“帐书”)。在徽州,撒帐书的遗存极为繁多,目前已发现就达数十种之多。但一个家族文书中一下子出现十数种撒帐书,则是第一次发现。那么,一个家族何以会有这么多的撒帐书?这与活跃在民间为人料理婚丧红白喜事的“先生”(有的地方称礼生)是否有关?这个家族是否在当地主要从事此类职业?目前都还没有答案。因为文本本身并没有提供相关的线索,而这些,唯有通过实地走访的田野调查,方能得到解读。在研究之前,我们可以有各种各样的假设,但最终能够证实或证伪的,便是田野调查。另外,其他文本中的一些内容,也只在通过实地调查方能真正读懂。譬如,科书《目下土地灶司祝文》中有“大民国江南徽州府歙县南乡长乐里齐武大社横山路新兴社何家坞白莲社管居住信士方ΔΔ”的字样。从时间上看,由政区沿革的书写方式分析,“大民国江南徽州府”说明民间的此类祭祀活动由来已久,该书记录的仪式和过程,可以上溯到清代甚至明代,因为祝文中的“大民国”,明显只是将“大明”或“大清”稍加改动而已。但套语中的“歙县南乡长乐里”之下还有“齐武大社”、“新兴社”、“白莲社”,这几个“社”之间的相互关系究竟如何,从宗教科仪文本本身却无从得知。而这实际上与民间基层社会的宗教信仰、村落结合、社区关系等密切相关,其中必定包含着丰富的社会文化内涵,这些也只有通过田野调查方能得以充分的挖掘和展示。幸运的是,这批文书不仅可以明确地点,而且其中的绝大部分均为晚清至民国时期的文书(少量涉及清前期),部分内容则可能一直沿用到当代。譬如,民国抄本《谨疏(付联据约杂诗)对》末有“春联:江山千古秀,人民万代福”、“苍松千年翠,祖国万年春”。这些文字的墨迹及字体,均与该书的前面部分完全不同。从“人民”、“祖国”之类的用词来看,此书直到1949年以后仍在使用。另外,民国科书《目下土地灶司祝文》,最后有“公元一九ΔΔ年Δ月良日之吉叩敬”字样,这说明该书在解放后也仍在使用。所有这些都说明,以实地调查的方式去理解这批文本反映的民众生活,具有相当的可操作性。近年来,各地陆续发现、出版了一些文书。譬如,此前在东南某地发现的一批文书,有学者片面强调它是比徽州文书分布更为集中、更有典型性的民间文书,藉以凸显该地文书发现之重要性。但据笔者对这批文书的观察和了解,应当指出:徽州是个十户九商、社会流动性极大的区域社会,此一特点决定了其经济形态和社会文化的丰富性,这不是一些商品经济落后的孤村僻壤所能比拟的。平心而论,新史料的发现,有其学术价值,毋需刻意高评或低估。但迄今所见,可以说没有一个区域的文书有徽州文书那样数量庞大、类型多样、内涵丰富。由于徽州文书的涉及面极广,几乎涉及明清以来社会生活的诸多侧面,因此,田野调查大有用武之地,这将促成对徽州文书更大程度的利用。譬如,徽州文书中有大批的宗教科仪和民间小曲等,仅笔者手头就有数百册之多。对于这批民间文献,其中的不少内容,我们甚至难以读懂,只能大致知道它的用途而难言其详。这是因为宗教科仪、民间小曲,目前我们所见到的只是抄本上的文字,而在传统时代,仪式、音乐都是活生生的流动的过程,这需要人们去表演,去即兴发挥,单单只是文本,我们只能看到一板一眼的操作程序,而在文字之外生动的人物活动和社会关系则被完全过滤掉了,因此,藉由这些文本,我们难以了解传统社会乡村生活的实态。

王振忠教授收藏的许村文书

在这方面,历史学之外其他领域的研究者所做的田野调查似乎已先行一步。譬如,音乐研究者齐琨,在《村落仪式和象征中的音乐——以徽州黟县古筑村和祁门县彭龙村为例》一文中,以“民族音乐学的田野工作方式”,于1999年7月至2000年8月间,走访了徽州三县中的21个村落,考察了当地的礼俗音乐。在黟县古筑村,他通过采访获得的口碑资料,还原了1946年古筑村最后一次祭神、祭祖仪式的过程以及其中的用乐情况。在《论仪式音乐的程式——以徽州礼俗仪式音乐为例》一文中,齐琨通过综述18位当地乐人的访谈后,指出:“时至今日,徽州各县礼俗仪式及音乐发生了不同程度的变化,然而,一些祠堂保存较完好的村落,仍在祠堂中举行婚丧礼俗并延请乐手吹打奏乐助兴,演奏的乐曲基本为传统的部分曲目,亦存在良莠不齐的现象,但多数技艺高超的民间艺人,仍会恪守传承自上一代乐人的奏乐程式。”在这篇文章中,我们看到了大量的民间小曲曲目,从中可以清楚地看出民间用乐的基本情况。结合这些田野调查,此前所见到的那些宗教科仪、民间小曲,便还原成许多活生生的社会生活画面。与仪式相关的是民间宗教的研究,例如,现存有关齐云山道教方面的资料相当之多,仅笔者收集到的就有不少,如徽州至九华山、齐云山的路程,朝山进香时的善男信女所记录的账簿,朝山进香时携带的实物(如香袋等),在齐云山上住宿时与道士签订的契约,各类与朝山进香有关的宗教科仪,还有九华山的木刻版画等。这些资料,都是研究传统时代徽州民间朝山进香习俗以及民间宗教的重要史料。除此之外,在我们的田野调查中,许多村民都详细描述了朝山进香的组织、过程以及相关的习俗。而在对齐云山、九华山的实地考察中,我们也发现了不少自古迄今朝山进香的痕迹。譬如,道教名山齐云山在上个世纪六七十年代虽然受到严重的破坏,但仍保留下一些宗教建筑,而山上一些新立的碑铭,则证实了朝山进香之俗仍在民间长期延续。这些都说明,有关朝山进香与民间宗教、民众生活等方面的研究,可以以徽州文书为基本线索,结合实地调查加以综合性研究。

余 论

徽州是个文献之邦,传世文献和民间文书浩繁无数。在充分重视历史文献的同时,亦应开展田野调查,唯有如此,方能更好地理解民间社会的基本面貌。当然,我们也应该认识到,田野调查所获的认识需要经过严格的检验和论证。

王振忠《明清徽商与淮阳社会变迁》

生活·读书·新知三联书店 2014年11月

上个世纪80年代以后,徽州的农村社会发生了巨大的变化,但徽州又是一个经济欠发达的地区,历史时期徽州的繁荣,与在外务工经商的徽州人密切相关,而如今,外部资金的挹注早已不复存在,这与经济发达、海外资金源源不断的福建、广东等沿海地区所呈现出的状态完全不同。在福建、广东,迄至今日,新旧祠堂、寺庙林立,不少地方的迎神赛会亦极为活跃,地方文化脉络绵延,与传统时代并没有太多的中断。相比之下,从总体上看,徽州文化缺乏活力,基本上是一种逝去的文化,虽具审美价值,却难以看到复兴的可能。这使得文书文献上反映出来的一些社会文化现象,有不少难以在现实中保存。另外,随着时间的流逝,老人的故去,以及农村社会进城务工者的大批离土离乡,田野调查面临的困难以及紧迫性均日渐增加。诚如此前一位长期在中国调查的日本学者曾经感叹的那样,现在他在江南农村能够找到的“老人”,比他的年纪还轻。的确,今年已是2009年,离1949年已有整整60年,对于1949年以前有所了解的人,年龄至少也要75岁左右,垂垂老矣,思路清晰而且尚能讲述者真是少而又少。另外,也并不是调查对象所说的话都是有用的资料,必须认真分析研究后加以取舍。

(本文經作者授權發佈,原載《探索與爭鳴》2009年第6期。注釋從略,引用請參考原文。)