1933年,陳寅恪發表《支愍度學説考》一文,談到僧人研習佛教典籍,有“合本子注”之體。“合本”(composite text)從字面意義上理解,就是把不同的經本合成單一的文本;而“子注”則相對於“母本”而言,是指以較小的字體將同本異譯的佛教經典作爲小注附在母本正文之下。按照陳氏的理解,“子注”是對“合本”的進一步限定,佛教文獻中“合本子注”這一特殊體例還影響到六朝世俗典籍的注釋,例如《三國志》裴注、《世説新語》劉孝標注以及《洛陽伽藍記》。陳氏此説頗有影響,之後的學者無論接受或質疑,其關注的焦點都在《三國志》裴注等是否模仿佛經“合本子注”體例,而較少探究佛教文獻中的合本子注具體如何操作。

本文擬在陳氏立説基礎上,詳細解讀《出三藏記集》所保存的諸家經序,復原早期佛典翻譯中合本的製作方式,並考察文獻中的實際用例,以見“子注”之確切所指。

一、“合本”不始於支謙

《出三藏記集》卷七《合微密持經記》,題“支恭明作”。陳寅恪據此認爲“合本之作殆以此爲最初者矣”。此後的學者談此問題,都沿襲這一看法。這段經序訛略難讀,湯用彤先生做了細緻的校勘。

圖1 《漢魏兩晉南北朝佛教史》1938年初版

今在湯先生校勘基礎上,匯校衆本,引録如下:

合微密持經記第二十 支恭明作[a]

合《微密持》《陁隣[b]尼》《總持》三本(上本[c]是《陀隣[d]尼》,下子[e]是《總持[f]》《微密持》也。)

《佛説無量門微密持經》《佛説阿難陀目佉尼呵離陀隣尼經》[g]《佛説總持經》[h],一名成道降魔得一切智(二本後皆有此名,並不列[i]出耳)

又别剡西臺曇斐記云:

此經凡有四本,三本並各二名,一本三名,備如後列。其中文句參差,或胡[j]或漢音殊,或隨義制語,各有左右。依義順文,皆可符同。所爲異處,後列得法利、三乘階級人數及動地、雨華、諸天伎樂供養,多不悉備,意所未詳。

一本,一名無量門微密之持,二名成道降魔得一切智,此一本名行於世,爲常舊本。

一本,一名阿難陀目佉尼呵離陀羅尼,二名疾使人民得一切智。

一本,一名無端底門總持之行,二名菩薩降却諸[k]魔堅固於一切智。

一本,一名出生無量門持,二名一生補處道行,三名成道降魔得一切智。此本備明法利及動地伎樂事。

四本皆各標前一名於經首,第二、第三名不以題經也。後舍利弗請名、佛説名,皆備如前列。

a 作,宫·三·磧砂本無。

b 隣,麗初·麗再·金本作“以”,據宫·三·磧砂本改。

c 本,麗初·金·宫·三·磧砂本作“子”。

d 陀隣,麗初·麗再·金本作“地以”,據宫·三·磧砂本改

e 子,麗再本作“本”,據麗初·金·宫·三·磧砂本改。

f 總持,宫·三·磧砂本作“總持總持”。

g 佛説阿難陀目佉尼阿離陀隣尼經,諸本皆作小字,據文意改爲大字。

h 佛説總持經,麗再·金本無,據麗初·宫·三·磧砂本補。

i 列,宫·三·磧砂本作“别”。

j 胡,磧砂·元·明本作“梵”。

k 諸,明本作“謂”。

此經一共翻譯過九次,且有梵、藏文本發現。作爲“上本”即校勘底本的“陀鄰尼”,經記下文説是《佛説阿難陀目佉尼阿離陀鄰尼經》。“阿難陀目佉尼阿離陀鄰尼”這個音譯語,只在兩個譯本中出現過,即《大正藏》經號1013 和經號1015。後者是北朝的譯經,可以排除。前者題劉宋求那跋陀羅譯,《出三藏記集》的點校者蘇晉仁先生據此認爲,經序不應題“支恭明作”。不過據日本學者研究,從譯語風格判斷,《大正藏》經號1013的譯出年代要比5世紀更早。作爲“下子”即參校本的“微密持”,經記下文説是《佛説無量門微密持經》,可以確定是支謙譯作,《大正藏》經號1011. 另一種《佛説總持經》,細節不詳,如果認爲與下文所列“無端底門總持之行”是同一文本,則《舊録》有《無端底總持經》一卷,僧祐時已闕本。

經記後半抄録了“剡西臺曇斐”的别記。《高僧傳》云曇斐“會稽剡人,少出家受業于慧基法師,後東西稟訪,備窮經論之旨。居於鄉邑法華臺寺。”“剡西臺”當是指其人出家常居之“法華臺寺”。曇斐卒於天監年間,活動的時間大致在劉宋元嘉以後。曇斐在上述三本的基礎上,還拿到了第4種譯本,即“出生無量門持”,據經題可考定爲《大正藏》經號1012,佛陀跋陀羅譯。

如果此篇文字是支謙所作,支謙自己翻譯的《微密持經》(T1011)卻作爲參校的子本,實在難以理解。筆者推測,“支恭明作”可能是加注在第二行正文“微密持經”的旁邊或者該行結尾小注“微密持經”的後面。抄寫者不慎將此四字抄到了第一行,被誤讀成了整篇經序的作者。經序前半應是在支謙本譯出以後,曇斐搜集四本之前產生的,比較可靠的年代是4-5世紀,決不會早到三國孫吴時期。

二、東晉時期的“合本”

剔除掉所謂三國時支謙作《合微密持經》,早期“合本”比較可靠的實例是西晉惠帝時支敏度的合《維摩詰經》和《首楞嚴經》,此後還有東晉曇無蘭的合本。這一時期的“合本”是將同本異譯的經本或者不同經典中的同一主題相互比對,可以稱爲“對勘型合本”(collated composite text)。

二人所使用的經本今皆不存,歷來學者的討論皆根據保存於《出三藏記集》中的經序。本節的考察一是進一步澄清經序文字上的含混之處,二是通過現存的平行文本,嘗試復原曇無蘭製作合本的流程。

01 支敏度,合《維摩詰經》

《出三藏記集》卷八《合維摩詰經序》云,當時所見《維摩詰經》,有漢末支恭明(支謙)、晉竺法護、竺叔蘭三個譯本:

或辭句出入,先後不同。或有無離合,多少各異。或方言訓古,字乖趣同。或其文胡越,其趣亦乖。或文義混雜,在疑似之間。若此之比,其塗非一。若其偏執一經,則失兼通之功。廣披其三,則文煩難究。余是以合兩令相附,以明所出爲本,以蘭、[護]所出爲子。分章斷句,使事類相從。令尋之者瞻上視下,讀彼案此,足以釋乖迂之勞,易則易知矣。

製作“合本”的動機在於譯本文字存在出入,爲了准確地把握文意,需要將各個譯本比類而觀。這裏最爲費解之處是先説“廣披其三”,又説“合兩令相附”,後文也只提到以支恭明所譯的經本作爲正文母本,以竺叔蘭的譯本作爲子本,而竺法護譯本卻無隻字交待。湯用彤建議在“蘭”字之下補“護”字,這樣“合兩令相附”便應當理解爲把竺叔蘭、竺法護這兩個譯本附在支謙本之下。筆者認爲如此改動雖無版本依據,但對於理解是合理的。

02 支敏度,合《首楞嚴經》

《出三藏記集》卷七《合首楞嚴經記》講到,支敏度拿到了一個支謙改訂過的支婁迦讖譯本,“此一本于諸本中辭最省便,又少胡音,偏行於世,即越所定者也。”又參考了晉代僧人竺法護和在家居士竺叔蘭的譯本,將三者對勘:

今以越所定者爲母,護所出爲子,蘭所譯者繫之。其所無者,輒於其位記而别之,或有文義皆同,或有義同而文有小小增減,不足重書者,亦混以爲同。雖無益於大趣,分部章句,差見可耳。

合異的方法與《維摩詰經》合本大同小異,但這裏提到除了“本(母)”、“子”之外,還以竺叔蘭本“繫之”。觀文意似乎是指,以“子本”對勘時比較細緻,“繫之”則只是將重要的差異附在全句或整個段落的最後,下引曇無蘭《合比丘戒本》可以證明這一點。另外需要特别注意,支敏度的合本遇到一本有,他本闕文的情況,會在相應位置做標記。在幾個版本文字無大出入之時,會將不同的譯本糅合成一個版本(“混以爲同”)。

經序没有交待支敏度合本的文字細節,由於所參考的古譯多已散佚,無法考見“合本”具體的操作方法。相比之下,曇無蘭的兩個“合本”還可以推知更多的細節,值得仔細討論。

03 曇無蘭,合比丘戒本

《出三藏記集》卷一一《大比丘二百六十戒合異序》,其文訛略特甚,故將主體部分引録於此,並加箋釋。文云:

三十事中第二十一,二百五十者云:“長鉢過十日捨墮。”續言:“是比丘當持此鉢,與比丘僧。”二十二,二百六十者云:“鉢破綴齊五,更未得新鉢,故者當歸衆僧。”推其理旨,宜如二百五十者,在“長鉢”後事,與“破鉢”并者爲重長也。余以“長鉢”後事注於“破鉢”下,以子從母故也。

九十事中多參錯,事不相對,復徙[b]就二百六十者,令事類相對。亦時有不相似者,“重飯食,無餘因緣,墮”,應對“重飯不屬人言不足”。此除因緣事,與别請并,故以對别請。此一戒在“重飯”,一戒在“别請”,亦爲有餘緣則得重飯,亦得越次受請也。不舒手受食,自恐怖[c]教人恐怖。此二戒無對,將傳寫脫耶?故本闕[d]乎?衆多施亦有不相對不相似者,莫知所以也。

余因閑暇,爲之三部合異,粗斷起盡。以二百六十戒爲本,二百五十者爲子,以前出常行戒全句繫之於事末。而亦有永乖不相似者,有以一爲二者,有以三爲一者。余復分合,令事相從。然此三[e]戒,或能分句失旨,賢才聰叡,若有攬者,加思爲定,恕余不逮。(小注:比丘僧祥[f]後,後[sic.]從長安復持本來,更得重校,時有損益,最爲定。)

a 施,麗初·金本作“拖”。

b 徙,宫本作“從”。

c 怖,宫·三·磧砂本無。

d 故本闕,麗初本作“梵本”, 宫·宋本作“胡本闕”,金·磧砂·元·明本作“梵本闕”。

e 三,麗初·麗再·金本作“二”,據宫·三·磧砂本改。

f 祥:磧砂·元·明本作“詳定”。

下文《比丘大戒二百六十事三部合異》又云:

此戒來至楊[a]州,汰法師嫌文質重,有所刪削。此是[b]其[c]本未[d]措手,向質重者也。

晉泰[e]元六年(381)歲在辛巳六月二十五日,比丘竺曇無蘭,在楊[f]州丹陽[g]郡建康縣堺[h]謝鎮西寺,合此三戒,到七月十八日訖。故記之。

a 楊,麗初·金·宫本作“揚”

b 是,宫本無。

c 其,三·磧砂本無。

d 未,宫·三·磧砂本作“末”。

e 泰,宫·三·磧砂本作“秦”。

f 楊,麗初·金本作“揚”。

g 陽,麗初·金·宫·三·磧砂本作“楊”。

h 堺,宫·三·磧砂本作“界”。

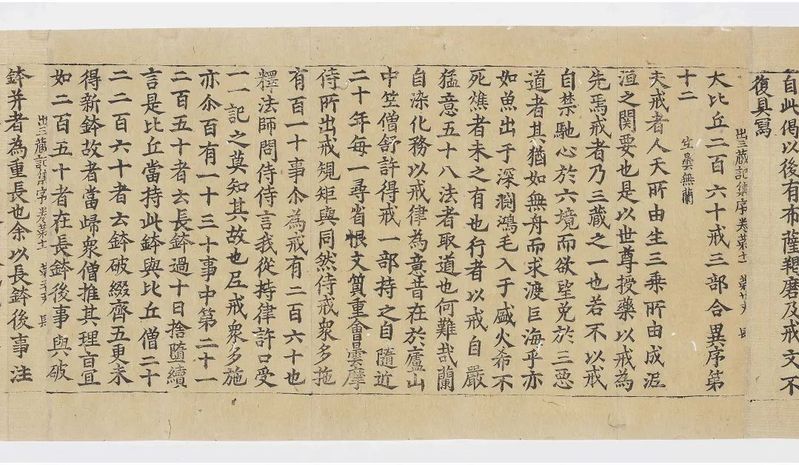

圖2 高麗初雕本《出三藏記集》

綜合上述材料,曇無蘭作《大比丘二百六十戒合異序》是在泰元六年(381)建康謝鎮西寺,此地是東晉鎮西將軍謝尚的故宅,《建康實録》引《塔寺記》云:“永和四年(348)捨宅造寺”。曇無蘭曾在廬山竺僧舒處得戒一部,“持之自隨近二十年”。由此推算,則在361年以前。此時道安尚在河北,慧遠更未至廬山,當是4世紀早期南方流行的戒律。和當時通行的戒律(即後文所謂“常行戒”)相比,此本的文字頗嫌“質重”。

道安在長安請曇摩侍譯出戒律,給南方很大的影響。《比丘大戒序》云:

至歲在鶉火(378),自襄陽至關右。見外國道人曇摩侍諷阿毘曇,於律特善。遂令涼州沙門佛念寫其梵文,道賢爲譯,慧常筆受。經夏漸冬,其文乃訖。

“鶉火”是歲星紀年,相當於前秦建元十四年。這個經本與通行本最大的區别在於戒經中的“衆學法”(Skt. śaikṣādharmāḥ; Pāli sekhiya-dhamma,又譯“衆多施”)有110條,而不是通常的100條。相應地,戒條的總數就變成了260戒,而非通常所説的250戒。《比丘大戒序》云:又傳尸叉罽賴尼有百一十事,余慊其多。侍曰:“我持律許口受,十事一記,無長也。”尋僧純在丘慈國佛陀舌彌許,得比丘尼大戒來出之,正與侍同,百有一十爾。乃知其審不多也。

道安起初也對此本產生過懷疑,甚至有以意改動戒律的舉動。但曇摩侍的保證以及僧純從龜茲取得比丘尼戒本,印證了110條衆學法的本子確實其來有自。

經本傳到南方,竺法汰曾有刪略。曇無蘭選用的是未經刪節的原本260戒作爲合本的底本,以廬山竺僧舒所傳文字“質重”的250戒作爲合本的參校本,而“以前出常行戒全句系之於事末”。這和支敏度以一本爲“本”,一本爲“子”,一本“繫之”的做法完全一致,由此可見,“子本”和“繫之”的本子在校勘精細程度上略有差别。

引文的中間兩段,是講250戒和260戒兩本的戒條分合不同:三十事中第二十一,二百五十者云:“長鉢過十日捨墮。”續言:“是比丘當持此鉢,與比丘僧。”二十二,二百六十者云:“鉢破綴齊五,更未得新鉢,故者當歸衆僧。”推其理旨,宜如二百五十者,在“長鉢”後事與破鉢并者爲重長也。余以“長鉢”後事注於“破鉢”下,以子從母故也。

所謂“三十事”,是指三十捨墮(Skt. naiḥsargika-prayaścittika; Pāli nissaggiya pācittiya,尼薩耆波夜提)。爲防止貪心而集貯多餘的財物。違犯者需要捨去財物,並行懺悔。250戒本第21條説,比丘持有多餘的鉢超過十天,便犯捨墮。又規定,犯戒的比丘應將此多餘的鉢交給比丘僧衆處置。而260戒本第22條原文稍嫌費解,中華書局點校本斷句有誤。對照相應的羅什譯《十誦比丘戒本》三十捨墮第22條則容易明了。

若比丘所用鉢不滿五綴,更乞新鉢,爲好故,尼薩耆波夜提。

是比丘是鉢,應比丘衆中捨,是比丘衆中最下鉢應與。應如是教:“汝比丘受是鉢乃至破,是事法爾。”

這是説,比丘所用的鉢破損後,修補不滿五處就乞求新的,則犯捨墮。該比丘的鉢也應交與僧衆處置,而將僧衆中最破的鉢交與他使用,並命令他使用此鉢直到破損爲止。對比兩本,250戒本第21條後半的規定應該與260戒本第22條後半合並,作爲“長鉢”、“破鉢”兩條共有的補充規定比較妥當。因此合本的作者曇無蘭將“長鉢”條的後半移到了“破鉢”條之下,這就是“以子從母”。九十事中多參錯,事不相對,復徙就二百六十者,令事類相對。亦時有不相似者,“重飯食,無餘因緣,墮”,應對“重飯不屬人言不足”。此除因緣事,與别請并,故以對别請。此一戒在“重飯”,一戒在“别請”,亦爲有餘緣則得重飯,亦得越次受請也。不舒手,受食自恐怖教人恐怖。此二戒無對,將傳寫脫耶?故本闕乎?衆多施亦有不相對不相似者,莫知所以也。

所謂“九十事”,是指九十波逸提(Skt. pāyattika; Pāli pācittiya),違犯者需要進行懺悔。曇無蘭對勘發現,其中存在不相對應的情況。“重飯”條,似當對應九十波逸提法的第31條,比丘在同一處多次乞食用餐,如果没有特殊原因(諸如生病或已佈施衣物時),則犯波逸提。這裏的“墮”自然是指波逸提的單墮。“别請”對應九十波逸提法的第36條“别衆食”,即比丘四人以上,接受施主的單獨供養,則犯波逸提。按照戒律的規定,施主如果可以承擔供養多名僧人,應按照僧臘的順序依次供養,以免因待遇不公引起僧團的分裂。所以“别請”也稱“越次受請”。這兩條都特許了一些可以寬貸的特殊情況,即所謂“餘因緣”。從文意推斷,曇無蘭看到的兩個本子,一本只將“餘因緣”列在“别請”之後,另一本則分别列在“重飯”和“别請”之後。經過對勘,可知即使“餘因緣”只列在“别請”之後,也是針對“重飯”和“别請”兩條所説的。

“不舒手受食”和“自恐怖教人恐怖”兩條,曇無蘭所見兩本一本有,而另一本無。案,後者對應今本《十誦律》九十波逸提第66條:“若比丘自恐怖他比丘。若使人恐怖,乃至戲笑。波夜提。”這是説,比丘恐嚇其他比丘,或者使其他比丘生起恐懼之情,即使是開玩笑,也犯波逸提。

總體看來,曇無蘭的比丘戒“合本”通過對勘新舊多種戒律文本,修正了戒本中容易造成訛誤的地方。

04 曇無蘭,合三十七品經

《出三藏記集》卷一〇《三十七品經序》,曇無蘭叙述了合“三十七品經”的動機和方法。其文曰:

三十七品者,三世諸佛之舟輿,聲聞、古[a]佛亦皆乘之而得度。三界衆生靡不載之。故經曰:“大乘道之輿,一切度天人。”

然則三十七[b]品,或離或合。在《一增》四法[c]有四意止、四神足,無四意斷。五法則有五根、五力。七法無七覺意,八法而有八等,則爲五經也。依如此比,當應爲七經,如此則離也,而諸經多合,唯《一增》爾耳。《中阿鋡[d]》身意止有安般出入息事,將是行四意止時,有亂意起者,執對行藥也。又諸經三十七品文辭不同。[26]

a 古,三·磧砂本作“支”。

b 七,宫本作“十”。

c 法,宫·三·磧砂本作“法而”。

d 鋡,宫·三·磧砂本作“含”。

三十七品是通達覺悟的三十七種修行方法,又稱三十七道品、三十七菩提分(Skt. bodhipākṣikadharma)。曇無蘭先引述經典,論述三十七品對三乘修行者的重要意義,隨後指出諸經羅列三十七品時“或離或合”。從文意推斷,“一增”似乎是指某種早期漢譯的《增一阿含經》,其中三十七品名相體系的表述與通行説法不同,省去了“四意斷”、“七覺意”。“五經”之“經”,不是經典之意。那體慧(Jan Nattier)指出,在早期漢譯佛經中,“經”常常是指“法”,“五經”意思是五組名相,即四意止、四神足、五根、五力、八等,而通常的情況,本應爲“七經”,即加上《增一阿含》所缺少的四意斷、七覺意。

下文説《中阿含》在“四意止”中的身意止後,加入了安般出入息的內容,並解釋了這樣安排的原因。曇無蘭所説的“一增”和《中阿含》,具體情況不詳。

接下來的兩段,幸賴近年日本古寫經之發現,大致可以清楚“合本”製作的基本情況。文曰:余因閑戲,尋省諸經,撮採[a]事備、辭巧便者,差次條貫,伏其位,使經體不毀。而事有異同者,得顯于義。又以三三昧[b]連之乎末,以具泥洹四[c]十品。五根中云四禪、四諦,有目無文,故復屬之於後。令始涉者攬[d]之易悟[e],不亦佳乎?又以諸經之異者,注于句末[f]。

《小安般》三十七品後,則次止觀,《律法義決[g]》三十七品後,次四諦。《小十二門》後,次三向[h],爾爲泥洹四十品。止觀、四諦,成道之行,不可以相無也。是故集止觀、三三昧、四禪、四諦,繫之於三十七品後。欲令行者覽之易見而其行也。序二百六十五字,本二千六百八十五字,子二千九百七十字。凡五千九百二十[i]字,除後六行八十字不在計中。

a 採,宫·三·磧砂本作“采”

b 三三昧,麗初·麗再·金·宫·宋本作“三昧”,據磧砂·元·明本補。

c 四,宫本作“三”。

d 攬,宫·三·磧砂本作“覽”,下皆同。

e 悟,麗初·金本作“寤”。

f 也,麗再本脫,據諸本補。

g 決,麗初·麗再·金本作“次”,據宫·三·磧砂本改,説見下文。

h 向,元本作“四”。

i 十,麗初·麗再·金·宫本脫,據三·磧砂本補。

作者在各種論及三十七品的經文中選出列舉名相最完備,翻譯最易懂的作爲底本,使經文的大意不致混淆。所謂“泥洹四十品”,是早期漢譯佛經中特有的名相。其解釋見《陰持入經注》云:“三十七品及三活,斯四十品者,佛之尊寶也。《屯真經》曰:‘心入泥洹從本,本寂而復寂,是則爲寶。’”其中的“三活”,《長阿含十報法經》云:“三活向:空、不願、不想。”據此可知,三十七道品加上“空、無相、無願”三解脫門(三三昧),合稱泥洹四十品。

根據曇無蘭的説法,《小安般》、《律法義決》和《小十二門》三部經在三十七品之後都加上了不同的名相,《小安般》附列止觀,《律法義決》附列四諦。《小十二門》後則附列三向,構成所謂“泥洹四十品”。

這三部經典在歷代大藏經中没有收録。1999年,日本大阪府河內長野市天野山金剛寺發現了一批平安時代的寫經,其中兩個卷子內容大致相同,其抄寫的結構是先抄康僧會《安般序》和安世高譯《佛説大安般守意經》,隨後抄録《佛説十二門經》和《佛説解十二門經》,最後是一段無名氏的注釋。古寫經中的《安般守意經》和《大正藏》所收編號602的同題經典有很大差異,因此引起了學界的廣泛關注。迄今爲止,學界基本認定金剛寺本《安般守意經》就是文獻中所説的“小安般”,而《大正藏》本篇幅較長,則是所謂“大安般”。左冠明(Stefano Zacchetti)進一步認爲金剛寺本《佛説解十二門經》是《出三藏記集》著録爲安世高譯,而歷代大藏經失載的《小十二門經》。

左冠明立説的依據是,金剛寺本《安般守意經》,第128-218行論三十七品之後,第219-220行云:“常作者從行兩法,便滿具行。何等爲兩法?一者止,二者觀。止亦觀雙俱行行。”正是論述止觀以及“止觀雙運”觀念的文字。而金剛寺本《解十二門經》的部分第387-389行,論述十二門之後,又云:“已出十二門,行向三。何等爲三向?一者向空,二者無思想,三者不願。”這裏的“三向”也就是前述的“三活”,《長阿含十報法經》譯爲“三活向”,都是“三解脫門”的古譯。

“律法義決”,“決”字麗本作“次”,應是前後都有“次”字而導致訛誤。《出三藏記集》著録安世高有:“《義決律》一卷”,小注:“或云《義決律法行經》。安公云:此上二經,出《長阿含》,今闕。”據此,“律法義決”應該是《義決律法行經》的省稱,此經在僧佑時已經佚失。據曇無蘭的説法,此經在三十七品之後續講四諦。

至此我們知道,曇無蘭“合本”參考的經本是安世高翻譯的一批早期經典,他將諸經講述三十七品的文字互爲校勘,將三十七品後不同的內容如止觀、三三昧(即三向、三活),加上《中阿含》在論五根時提到而没有展開的四禪、四諦,全部抄録在三十七品之後,編成了一個禪定實踐中“覽之易行”的名相手册。反觀金剛寺古抄本,同樣也將《安般守意經》、《十二門經》等經典抄在一個卷子上,這種連寫的形式或許都是爲了修行實踐的方便而產生的。

統觀曇無蘭的“合本”工作,從東晉泰元六年持續到泰元二十一年(381-396),戒律和禪定兩項,都與修行實踐密切相關。然而隨著新的禪觀經典的譯出,安世高系統的早期經典逐漸淡出了修行者的視野。廣律的譯出也使早期律典中的種種疑惑大爲澄清。因此,曇無蘭留下的兩篇經序,就成爲我們考察4世紀佛教學術的珍貴史料。

三、附論“子注”

上文已經表明,東晉時期合本子注的用例中,有母、有子還有繫。母是校勘的底本,子是參校的平行文本,系是粗略參校,用於備注的文本。“合本子注”連用從未出現,即使“子注”在早期文獻中也並無用例。

“子注”的出現最早是在北魏菩提留支譯《入楞伽經》中。《入楞伽經·總品》偈頌曰:話笑本如是,長行及子注。

子注復重作,種種説無量。

經文的語境是描述佛滅若干年後世間末法的種種衰相,其表現之一是宣説佛理的各類作品連篇累牘,令人迷惑。宋譯四卷《楞伽》無對應段落,查唐實叉難陀譯《大乘入楞伽經》,則作“談論戲笑法,長行與解釋。”這樣看來,“子注”應當是解釋的同義語。

時代稍後的淨影寺慧遠《大乘義章》卷二:“言悉檀者,是中國語。此方義翻,其名不一。如《楞伽》中子注釋言:‘或名爲宗,或名爲成,或云理也。”今查宋譯《楞伽經•一切佛語心品》有行間注云:“悉檀者,譯義或言宗、或言成就,或言理也。”費長房《歷代三寶紀》中有“大乘經子注目録”,代録中凡著録“子注經”的條目,如蕭子良“《遺教子注經》一卷”,查《出三藏記集》均記載“注遺教經”。

我們在藏外作品中還找到幾件“子注”的實例:

【1】吐魯番文書《唐咸亨三年(672)新婦爲阿公録在生功德疏》第84-85行,所抄經書有“《注子法華經》一部,《注子金剛般若經》一部”,頗疑“注子”就是“子注”之意。

【2】正倉院聖語藏甲種寫經有《法華論經子注》二卷,金澤文庫藏有該書卷下,題《妙法蓮華經論子注》。該書是新羅僧人圓弘的作品,經比對不難確認,內容是對世親撰《妙法蓮華經憂波提舍》的簡短注釋。

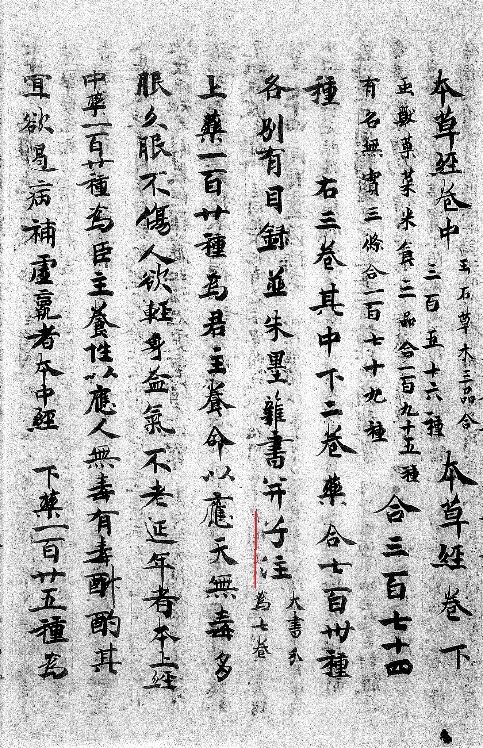

【3】龍谷大學藏敦煌寫本《本草集注》,是1912年吉川小一郎從王道士手中購得,由橘瑞超攜歸日本的。據學者研究,基本可以認定是陶弘景的《神農本草經集注》。寫本保存了該書的叙録部分,提到該書“中下二卷,藥合七百卅種,各别有目録,並朱墨雜書並子注”。現在的寫本看不到朱墨分書的體式,但是雙行小注的格式依然清晰。

這些例子説明,所謂“子注”,就是指“夾注”或“行間注”(interlinear notes),因字號比正文小,故而稱“子”。

圖3 龍谷大學藏敦煌本《本草集注》

四、出現原因蠡測

以上考察了早期漢譯佛經中“合本子注”的體例和製作方法。“合本”的本質是平行文本的校勘,它可能是同一經典的不同譯本,也可能是不同經典中論述相似內容的平行段落。而“子注”本意就是小字夾注,如果説“合本子注”有什麼獨特之處,則特色在於“子注”的內容不是解釋性的,而是羅列平行文本。

東晉南朝時期還有一些類似“合本子注”的作品,比如道安的《合放光、光贊略解》,僧佑《釋迦譜》、寶唱《經律異相》,皆得其遺意。不過這些都只是將子本與母本明顯出入的文字摘抄標記,只是平行文本的羅列並不嚴格。隋唐以降,寶貴等合《金光明經》、僧就合《大集經》,儘管都將源頭追溯至東晉時期的“合本”,但其做法是將不同譯者翻譯的部分拼綴成一部經典,彼此之間是首尾順接,而非平行並列。兩者性質迥然不同,後者也並不採用子注之體。限於篇幅,這一新型合本的具體操作只好另文討論,此處僅止於建議區分兩種不同類型的合本。本文所討論者,稱爲“對勘型合本”(collated composite text),而隋唐以降流行的合本,稱爲“拼綴型合本”(patched-up composite text)。

那麼,如何理解“對勘型合本”在東晉南朝的興起,和此後的相對衰落?這恐怕和六朝時期,特别是中國南方的學術環境有關。對勘的目的大致有二,一是爲了尋求方便,如曇無蘭合三十七品,一本在手,可以遍覽諸家修行次第;二是爲了尋求對經文的准確理解。對於前者,由於稍後譯出了更爲體系化的阿毘達磨教理集成文獻,那種私人製作的手册難有獨立存在的意義。

對於後者,其存在需要兩個基本條件:第一,要有足够多的經本,唯如此才有條件比較。第二,研習經典的僧人外語水平有限,從而平行譯本對於習學者具有大致相當的權威性,唯如此才能避免彼此取代。

道安生活的時代,可以互相印證的漢譯佛典大量出現。道安本人就很注意搜求異譯經典,因而有《綜理衆經目録》出現。與此同時,在南方也興起了對勘異譯經本,製作“合本”的做法,兩者在學術方法上是共通的。支敏度和曇無蘭二人的事迹,史料記載極其簡略。僅知支敏度是從北方南渡的僧人,曇無蘭在謝鎮西寺居住了十餘年之久。其人出自中土還是域外,頗難斷言。但從《出三藏記集》所載作品來看,似乎他們没有佛典原語的知識,至少他們没有見到佛典的原本,否則就可以根據原本直接判斷,而不需要做對勘的工作。

4-5世紀之交,佛典翻譯在質和量上都發生了很大的變化。以鳩摩羅什爲例,羅什本人精通三藏,譯場裏的助手也是人才濟濟,集合了當時最優秀的義學僧人。二者合作翻譯的過程中,不僅有攜來的原本作爲最終的判定依據,還廣泛參考了舊有的譯本。《高僧傳》記載羅什嫌竺法護譯《正法華經》中“人見天,天見人”文風太質,僧叡改爲“人天交接,兩得相見”,這是有名的故事。在翻譯《維摩詰經》時,羅什有講義傳世,從其中使用“别本”的異文判斷,他也參考過支謙譯《維摩詰經》[50]。這樣就使新的譯本能够充分吸收先行譯本的優點,又有所推進。新譯遠超舊譯,打破了譯本間的平衡,成爲僧團中普遍流行的本子,“對勘型合本”就變得没有必要,從而迅速衰落。相反,當僧團中缺少了類似的教理權威、文本權威,參考不同譯本又成爲必需,“對勘型合本”又會應運出現。陳寅恪文中談到的晚明嘉興藏所收《楞伽經會解》、清季魏源之會譯《無量壽經》,正是這樣的例子。

合本子注——或者説對勘型合本——作爲學術方法,遠承中國傳統校讎之學,多聞闕疑,不輕下判斷,確有值得稱道之處;但若從文化處境思之,恰恰反映了漢地僧人外語人才相對稀缺的狀況,是一種因陋就簡的無奈之舉。這種因陋就簡,是佛典漢譯史的一個根本特點。

(本文原載於《漢語佛學評論》第六輯,上海古籍出版社,2018年,第101—117頁。後收入《六朝佛教史研究論集》,博揚文化出版公司,2020年,第113-142頁。注釋從略,引用請參考原文。)