一、引言

相比南朝,北朝佛教的地域性和國家佛教政策的劇烈摇擺給人留下深刻的印象。在南朝,佛典的譯出和編纂,僧俗教義與實踐的論爭,國家禮儀的展演,史料中的相關記載多集中於建康。建康之外的地方教團,史料記載極少,難以織成完整清晰的圖景。而在北朝,僧傳已經顯示當時的高僧大德往往游學多地,這一現象在華北地區尤其突出。現存數以千計的造像題記和大小石窟,也向我們展示了北朝佛教鮮明的地域性特色。

如何從地方的視角,具體而微地觀察北朝佛教政策的摇擺對寺院的實際影響?或者説,怎樣在那些看似零散的,千篇一律的造像銘記中感知時代的潮涌?寺碑這類文獻自然進入了我們的視野。碑之興立,是群體性事業的産物,反映出各個階層、不同身份人們的活動。碑的內容,又是追憶過往,具有時間的縱深。而如果在同一地點,它的歷史被石碑反復追憶,其所追憶的內容也恰好以石刻的形式保存下來,石刻之間構成了相互引證、對話的史料群,則尤其使人感到興奮。河北定州中山七帝寺造像碑就是這樣的例子。

二、《隋重修七帝寺碑》及其相關石刻

1、隋重修七帝寺碑

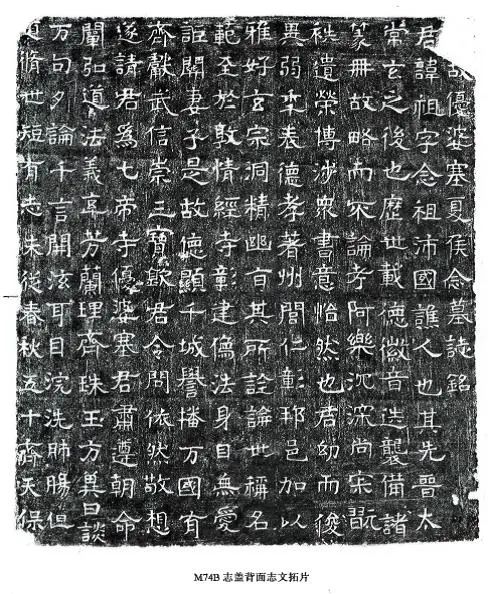

據地方志記載,此碑民國初年在河北定縣開元寺料敵塔出土,後與和其他幾件當地石刻被轉運至衆春園,今下落不明,可能是在解放戰爭期間損毀。齊藤達也對此碑拓片及先行録文做了詳細的調查,拓片一共7件,今可獲見者4件。在此基礎上重訂録文並加箋釋,應該是目前最可靠的整理本。

碑文記載,七帝寺於北魏太和十六年由僧暈創建,經歷了北周滅佛,寺院屬人,至開皇五年,由商人何永康與下級官吏崔子石贖回地權,舊寺主惠郁、玄凝等重建。其中官方的支持者是豆盧通等人。

齊藤氏指出該件在各録文集中標題並不統一,這也是造像碑記類文獻的普遍現象。考慮到此件的內容包含寺院的興廢歷程,而非簡單的造像題記,因此建議定名爲《隋重修七帝寺記》。筆者認爲,從石刻的形制和內容的豐富性考慮,有必要突出其作爲碑的屬性,因此本文稱爲《隋重修七帝寺碑》,簡稱《七帝寺碑》。

2、七寶瓶銘

幸運的是,僧暈建寺的石刻尚有拓本存世,惜原石不存。這就是北魏正始二年《七寶瓶銘》。該石刻的形制比較特殊,銘文環繞刻寫於方形兩層石函的四周,中間是圓形的空白。拓本據《北京圖書館藏中國歷代石刻拓本彙編》(簡稱“北圖彙編”),高45cm,寬51cm。

3、正解寺殘碑

七帝寺在開皇年間還有一次修復活動,記載此事的是所謂《正解寺殘碑》。歐陽斐《集古録目》卷四著録:“正解寺碑,隨昌劉鼎卿撰,不著書人名氏。”此後金石學著作極少提及。道光十八年(1838年),沈濤在定州開元寺訪得殘石一方,光緒十三年(1887)定州士人又在開元寺附近的五路寺、義倉兩處陸續發現殘石三方。殘石被運往衆春園,後不知下落。

《北圖彙編》所收拓片一共5塊,前4塊是碑陽,最後1塊則是碑陰。趙生泉詳細梳理了此碑出土的經過,並重新拼綴了北圖藏拓和《定縣志》所録文字,是最可靠的録文,但未録碑陰。韓理洲《全隋文補遺》根據北圖藏拓和《八瓊室金石補正》整理的“僧洪升等造大像殘記”,其實相當於此碑的碑陰。

《正解寺殘碑》碑陽用典繁複,與《七帝寺碑》大部分重合,而碑陰介紹該寺有“寺舊僧洪升”云云及造寺所費工料,爲《七帝寺碑》所無。

4、豐樂、七帝二寺造像記

《七帝寺碑》提到的惠鬱以及《正解寺碑》提到的洪升又見於東魏武定五年(547)《豐樂、七帝二寺造像記》裏。馮賀軍介紹,該造像記前段爲發願文,後段爲僧人名録,拓本斷爲兩截。原石出土地也在料敵塔南,後被移置衆春園,後爲岳彬所藏,1957年劃撥故宫博物院。造像下部今殘,長39cm,寬17cm,通高19.5cm,座高10.7cm。《北圖彙編》所收拓本没有下段僧人名録的部分。

發願文中自稱“豐樂、七帝二寺邑義人等”,僧人名録則以“上坐僧寵、上坐惠鬱”領起,連署66名僧人。

5、慧鬱、僧寵造像記

筆者還找到一件造像題記,浮雕主題表現一胡人牽馬,後方三名侍者手持傘扇,題記位於浮雕上方,內容與上件石刻的僧人名録前半部基本重合,只有個别文字出入。這份較短的名録仍以“上坐僧寵、上坐慧鬱”領起,至洪升截止,共37人。《北圖彙編》收録了此本拓片。

6、(僞)太和十九年造像記

最後值得一提的是,《北圖彙編》所收太和十九年“七帝寺造像記”,史睿已指出是故意割截、顛倒《七帝寺碑》而製造的僞刻,不足信據。其説可爲定讞。此外筆者還注意到該拓片的圖像部分,與《慧鬱、僧寵造像記》頗爲接近,呈現鏡像關係,懷疑是據該件僞造。

我們按照年代先後,將以上幾方石刻的相關信息整理爲表1

圖1 慧鬱、僧寵造像記

圖2 (僞)太和十九年造像記

表1 七帝寺相關石刻

七寶瓶銘(正始二年,505)

原石:不詳。

拓片:《北圖彙編》第3册,第19頁。

録文:韓理洲《全後魏東魏西魏文補遺》,第454頁。

豐樂、七帝二寺造像記(武定五年,547)

原石:衆春園—岳彬—故宫博物院。

拓片:《北圖彙編》第6册,第141頁。

著録:韓理洲《全後魏東魏西魏文補遺》,第613頁。

慧鬱、僧寵造像記(武定五年,547)

原石:不詳。

拓片:《北圖彙編》第6册,第147頁。

録文:韓理洲《全後魏東魏西魏文補遺》,第617頁。

七帝寺碑(開皇五年,585)

原石:定縣開元寺料敵塔南—衆春園—不明。

拓片:北圖、故宫博物院、京都大學、淑德大學(以上實見);《定縣志》、魯迅、臺北佛教圖像文獻研究室(以上未見)。

録文:韓理洲《全隋文補遺》,第391-392頁。齊藤達也《隋重建七帝寺記(惠鬱造像記)について—訳註と考察—》,《国際仏教学大学院大学研究紀要》第六号(2003),第87-125頁。

正解寺殘碑(開皇十六年,596)

原石:定州開元寺、五路寺、義倉——衆春園——不明。

拓片:《北圖彙編》第9册,第108頁。

録文:韓理洲《全隋文補遺》,第381-382頁、第442-443頁。趙生泉《〈正解寺碑〉綴補》,《文物春秋》2003年第4期,第57-62頁。

(僞)太和十九年造像記原石:不詳。

拓片:《北圖彙編》第3册,第22頁。

録文:韓理洲《全後魏東魏西魏文補遺》,第431-432頁。

三、僧暈建寺與北魏廟制改革

1、西晉至北朝前期的定州佛教

七帝寺位於定州中山郡,這是十六國以及北朝控禦太行山以東地區的重鎮,也是該區域重要的佛教中心。定州中山地區的佛教,前賢多有論列。本節根據筆者讀書所得,增補若干細節,以求描述七帝寺建立之前中山佛教的悠久傳統。

魏晉之際,朱士行遠涉于闐取得《放光般若經》,托弟子携歸中原,先在河南許昌、倉垣一帶翻譯、講誦,不久“中山支和上遣人於倉垣斷絹寫之,持還中山。中山王及衆僧城南四十里幢幡迎經。”是爲中山佛教傳布之始。

西晉末年至十六國早期,中山佛教迅速繁榮。太康年間(280-289),當時禁止漢人出家,中山商賈抵世常業已“潜於宅中起立精舍,供養沙門。”4世紀初,佛圖澄得到石趙君主的支持,先後以襄國、鄴城爲中心傳播佛教。漢人出家的限制被廢除,中山竺法雅慕名而來,後創立“格義”之學。康法朗“發迹張掖,西過流沙”,瞻禮聖迹,之後回到中山講學,“門徒數百,講法相系”,教團已達到相當的規模。法朗去世後,弟子吕韶刻木爲像,朝夕禮拜。此外還有善於轉讀佛經的中山帛法橋,也是被東晋南朝的佛教史家屢屢稱道的人物。

後趙滅亡以後,此地先後被前燕、前秦、後燕占領,最終在皇始二年(397),北魏“破中山,立安州。天興三年(400),改曰定州”。這段時間文獻中關於佛教的唯一記載,是東晋升平二年(358)慕容俊治下,“常山寺大樹根下得璧七十,圭七十三,光色精奇,有異常玉。俊以爲神岳之命,以太牢祠之。”常山寺具體位置不詳,《高僧傳》載竺佛調“事佛圖澄爲師,住常山寺積年”,則當是後趙時期在常山郡建立的寺院。經歷了冉閔之亂,這裏並没有受到摧毀,在前燕時期乃與山岳祭祀結合,參與了王朝符命的製造。

北魏道武帝經略燕趙之時,“所徑郡國佛寺,見諸沙門、道士,皆致精敬,禁軍旅無有所犯”,北魏朝廷任命的第一位全國性僧官法果,倡言皇帝“即是當今如來”。其人出於趙郡,與中山毗鄰。這些都表明定州的佛教信仰者在北魏初年,已經成爲不可忽視的力量。這一狀况可以從佛教造像的繁榮得到反映。根據學者研究,後趙典型風格的金銅佛造像集中出現在古中山國周邊地區,太武帝滅佛以前,有紀年的河北地區石造像也多淵源於定州,著名的作品如太平真君三年(442)常山郡人鮑纂造像,太平真君五年高陽郡人菀申造像等。

太武帝滅佛是北魏佛教的重大挫折。太平真君五年(444)太武帝率軍平叛,在長安的佛寺中發現了私藏的軍器,下詔全境滅佛。當時留在平城監掌國事的太子晃盡力緩和這一政策,在地方廢佛未必得到全力執行。明元帝即位改變了政策,轉而支持佛教。恢復佛法的第二年,僧人曇曜“自中山被命赴京”,後接替出身凉州的僧人師賢爲沙門統,在雲岡開鑿石窟。在滅佛之前,曇曜已爲太子晃所知禮,法難之中離開平城,很可能一直在中山暫避風頭。選擇中山作爲避難之所,應該是考慮到此地佛教具有深厚的民衆基礎,在法難中受到的衝擊較輕。

1969年,定州靜志寺佛塔地宫出土了舍利石函,石函爲北魏、隋、唐、宋四朝遞藏,北魏石函銘文曰:“大代興安二年(453)歲次癸巳十一月□□朔五日癸□”,是迄今爲止漢地最早的舍利實物。這一年也是文成帝即位復興佛法之翌年,亦即曇曜從中山出至平城之同年,遺憾的是舍利瘞埋的經過不詳。

此外,1960年代定州華塔塔基出土了舍利函,銘文記載太和五年(481),馮太后與孝文帝“輿駕東巡狩,次於中山,御新城宫……於州東之門顯敞之地,造此五級浮圖”。北魏在中山建有别宫,當是在慕容燕舊宫的基礎上改建,一直沿用至北齊。宣武帝時,河間王琛爲定州刺史,在政貪酷,還朝後胡太后説他“在定州惟不將中山宫來,自餘無所不致”。北齊時尚有放遣中山宫人的詔令,北周太宰宇文護的母親就曾“配中山宫”爲宫人。太和五年的這次巡行,主導者顯然是馮太后。殷憲指出,馮氏先世在後燕爲官,定州建寺和她下令在方山造思遠浮圖,在龍城造思燕浮圖一樣,含有追思先祖之意。

以上排比史料,不難看出以中山郡爲中心的定州地區,自西晉以來一直有深厚的佛教傳統。此外,作爲北魏在太行山以東的重鎮,這裏的佛教信仰與皇帝崇拜、祖先崇拜的聯繫十分密切,呈現出鮮明的北朝特色。到了孝文帝主導北魏政局之時,又開啓了中山佛教的新面貌,標志性的事件是七帝寺的創立。

2、僧暈造像的題材與祈願對象

圖3 七寶瓶銘

僧暈《七寶瓶銘》曰:

太和十六年(492),道人僧暈爲七帝建三丈八彌勒像、二菩薩□□丈造素。至景明二年(501)鑄鐫訖竟。正始二年(505)歲次乙酉二月壬寅朔四日,銘旨三州教化。大像用赤金卅六萬六千四百斤,黄金二千一百斤,二菩薩用赤金四萬六千斤,黄金一千一百斤。

大魏今上皇帝陛下,忠慕玄追,孝誠通敏,班旨三州,率宣功就。略表始末,銘之後代耳。七寶瓶。前定州刺史彭城王元勰、定州刺史城陽王元鸞。

或許由於書寫空間比較局促,這段銘文的理解存在不少疑問,比較重要的一處是僧暈“建三丈八彌勒像、二菩薩□□丈造素”。所謂“三丈八彌勒像”,到底是三尊丈八彌勒像,如“二菩薩”的用法,還是一尊高達三丈八尺的彌勒像呢?《七帝寺碑》記述此事作“先師僧暈去太和十六年敬造三丈八彌勒金像”,《正解寺殘碑》碑陽作“造彌勒大像一軀……丈八尺。高僧碩德一千三百……”,筆者查看拓片,“一”字筆劃非常清晰。碑陰講得更明白,“時有比丘僧輝(暈),身依聖……東海,造大像一軀,銅用……斤”,可知是一軀而非三軀。按照開皇一尺=29.5cm計算,銅像的總體高度超過10米。《洛陽伽藍記》記載洛陽城東宗聖寺三丈八的佛像落成之時,“市井皆空,炎光騰輝赫赫”,中山七帝寺的彌勒大像,想必也有類似的震撼視覺效果。

這樣浩大的造像工程,前後進行了十多年,决定性的支持者來自北魏政權的最高層。銘文提到“銘旨三州教化”、“班旨三州”,推測是指定州以及鄰近的太行山東麓冀州、相州。北魏皇室通過造立彌勒大像,在整個山東地區進行政治宣傳的意圖頗爲明顯。

衆所周知,以大像的形式表現彌勒,在印度、中亞以及河西石窟中廣有其例,東晋失譯《彌勒來時經》、羅什譯《彌勒大成佛經》,羅什、義淨兩譯《彌勒下生成佛經》乃至梵本Maitreya-vyākarṇa中描述彌勒身長是釋迦佛的數倍。其背後的思想是認爲在彌勒下生的理想世界中,身高與人壽數相應變得極長。換言之,身材的高大成了壽命長久的視覺表徵。

造像的祈願對象是“爲七帝”,學者比定爲太祖道武帝、太宗明元帝、世祖太武帝、恭宗景穆帝、高宗文成帝、顯祖獻文帝、高祖孝文帝,少有疑義。而《定縣志》則提示了點出了七帝寺之得名與廟制的關聯:“太和十五年魏之太廟始成,遷七廟神主於新廟,當時或以中山重鎮,仿建七廟若陪都……既立七廟,刺史元鸞遂造像爲七帝祈福。”案之史籍,宋人歐陽棐在著録此碑云“寺本後魏宣武帝以七廟所立,謂之七帝寺”,今《正解寺殘碑》碑陽仍可看到“七帝寺者……所居,因以爲名”,可知此説信而有據。

史載北魏文成帝“詔有司爲石像,令如帝身。……興光元年(454)秋,敕有司於五緞大寺內,爲太祖已下五帝,鑄釋迦立像五,各長一丈六尺,都用赤金二萬五千斤。” 曇曜繼任沙門統後,“於京城西武州塞,鑿山石壁,開窟五所,鐫建佛像各一。” 學術界一般認爲曇曜五窟主尊造像,也與北魏歷代皇帝相對應。

然而將儒家祭祀體制中的七廟作爲造像祈福的對象,與追崇先帝,造立佛像的做法,仍然存在差别。筆者在北朝造像記中找到兩件類似的作例。一是太和十九年(495)《趙氏一族造像記》。該像出土情况不詳,今藏於美國紐約大都會博物館,爲砂石質大型佛像,全高3.7m。正面爲定光佛,背面上部爲千佛,中部刻交脚彌勒菩薩像,銘文位於下方,提到“太和十九年歲在……/定州唐郡唐縣固……/皇帝陛下,七廟之零(靈)造定光像一區”。造像的群體是定州唐縣趙氏一族二百餘人。佐藤智水注意到這件作品與七帝寺彌勒像都開始於北魏太和十五年新定廟制前後,認爲地方敏銳地捕捉到北魏廟制改革的信息,而迅速做出反應。值得注意的是,《趙氏一族造像記》,開始的時間是太和十三年,祈願對象在竣工銘刻題記時應當根據新頒定的廟制做了調整。《七寶瓶銘》也存在同樣的似的問題,當今皇帝從孝文帝變成了宣武帝,祈願的對象必然有所改變。图片

圖4 大都會博物館藏趙氏一族造定光佛

另外一件是東魏武定三年(545)《報德寺七佛頌碑》。據《洛陽出土石刻時地記》,原石“清光緒二十四年八月,於白馬寺東南一里處出土。”。報德寺是孝文帝爲馮太后追福所建,緊鄰漢魏石經的所在地。據碑文,此地經歷了孝文、宣武兩代的經營。東魏遷都鄴城,這裏仍然集合了洛州、河南郡的新舊僧官和各寺院三綱,爲皇室祈福。其中提到“願七廟神□□域,皇祚延隆。”

將皇室宗廟引入造像祈願序列,目前所見只此3例,全部出現於孝文帝漢化改革以後,出土地在洛陽和定州地區。這種特異的表達是基於何種理解呢?

3、爲七廟造像的思想史解釋

本來在造像的祈願序列中,既可以包括在世的親屬,也包括亡故的遠祖。這在印度碑銘中即已如此,在北朝造像記中用例更多。循著普通造像者的常規,在北魏皇室成員中,也可見幾例爲先帝祈福的例子。比如正光三年(522)汝南王元悅修復古塔、造像,都有爲先皇孝文帝祈福的語句,太和二十三年(499)營州刺史元景造石窟,發願“明元皇帝栖神常住”。元景是北魏皇室疏屬,明元帝之玄孫,這裏單獨提到明元帝,顯然是出於爲遠祖祈福之意。

在爲先祖祈福之時,“七世父母”出現的頻率特别高,成爲造像記、寫經發願文的定型化表達。宗密《盂蘭盆經疏》云:“七世者,所生父母,不同儒教取上代祖宗。”又云“七世父母雖似轉疏。皆是生我修道之器。”這是説,按照佛教的理解,七世父母是指前世七生的親生父母,而不是儒學語境中的七代祖宗。其實如果考察造像記的實際用例,就會發現宗密的説法是一種後起的觀念。從幾件早期的用例來看,如太和元年(477)《追遠寺造像記》云:“願七世祖宗,沐浴彌陀之水,回向功德之林”。永熙三年(533)《賈景造像記》祈願“七世先靈”,另外道教方面,太和二十年(496)《姚伯多造像碑》有“七祖眷屬”、“三宗五祖、七世父母”之類的表達。這些變體形式暗示當時的主流仍是將七世父母等同於現實中家族的七代祖先。

將“七世父母”運用到皇室禮儀,自然使人聯想到天子七廟,一個典型的事例是唐代宗盂蘭盆法會。本來按照《盂蘭盆經》的描述,在僧人解夏的這一天供養僧團,所獲得的功德可以解救業報中七世父母。而唐代宗朝的皇家禮儀却是“設高祖已下七聖神座,備幡節、龍傘、衣裳之制,各書尊號於幡上以識之。”《佛祖統紀》則更明言法會所供奉的是“高祖下七廟神座”。從七世父母,到天子七廟,二者存在重要的差别。一是先祖中的女性成員被排除在外。二是宗廟中祭祀的神主並不是連續的七代父子,中間需有祧毀。以天子七廟代替七世父母,是佛教與儒家禮制結合的創造。從造像記的實例看來,這一結合最早出現在北魏孝文帝朝。前文業已指出,是與當時廟制改革相配合的舉措。

四、齊周兩代七帝寺之浮沉

1、魏齊易代中的身份轉換

魏齊易代,東魏孝靜帝被廢,徙封中山王。《魏書》只説“於中山國立魏宗廟”,而《通鑒》則在天保二年(551)孝靜帝被鴆殺之後記載:“齊主初受禪,魏神主悉寄於七帝寺,至是,亦取焚之。”這條記載史源不詳。胡三省注云:“以寄魏七廟神主,謂之七帝寺。”

今案七帝寺之得名,可以追溯至魏末。太和年間僧人爲七帝造像,銘文没有明確提及寺院的名稱。然而《續高僧傳》記載北魏乘禪師“其父任北肆州刺史,隨任便往中山七帝寺”可見北魏末年即已得名。另外,2002-2003年,太原市郊考古發掘了北齊時期的墓葬,墓主是“齊故優婆塞”夏侯念祖,墓誌云:加以雅好玄宗,洞精幽旨。其所詮論,世稱名範。至於敦情經寺,彰建像法,身目無愛,詎關妻子。是故德顯千城,譽播萬國。有齊獻武,信崇三寶,欽君令問,依然敬想,遂請君爲七帝寺優婆塞。

其人天保三年(552)卒於晋陽里,葬地是“并州城西蒙山之下”,一生未曾涉足河北。則可知東魏高歡任大丞相之時,在晋陽霸府也設有七帝寺。當時孝敬帝仍然在位,所謂七帝,當指元魏的七位皇帝。

圖5 夏侯念祖墓誌拓片

禪代前夕,中山七帝寺有一次造像活動。東魏武定五年(547),下距北齊代魏只有三年。《豐樂、七帝二寺造像記》稱“豐樂、七帝二寺人等”,僧人的名録以“上坐僧寵、上坐慧鬱”領起,可以斷定二人分别擔任豐樂、七帝二寺的上坐。《慧鬱、僧寵造像記》没有明確的紀年,不過從僧人名録與前件完全重合這一點推測,時代應當比較接近,甚至很可能是同一次造像活動。

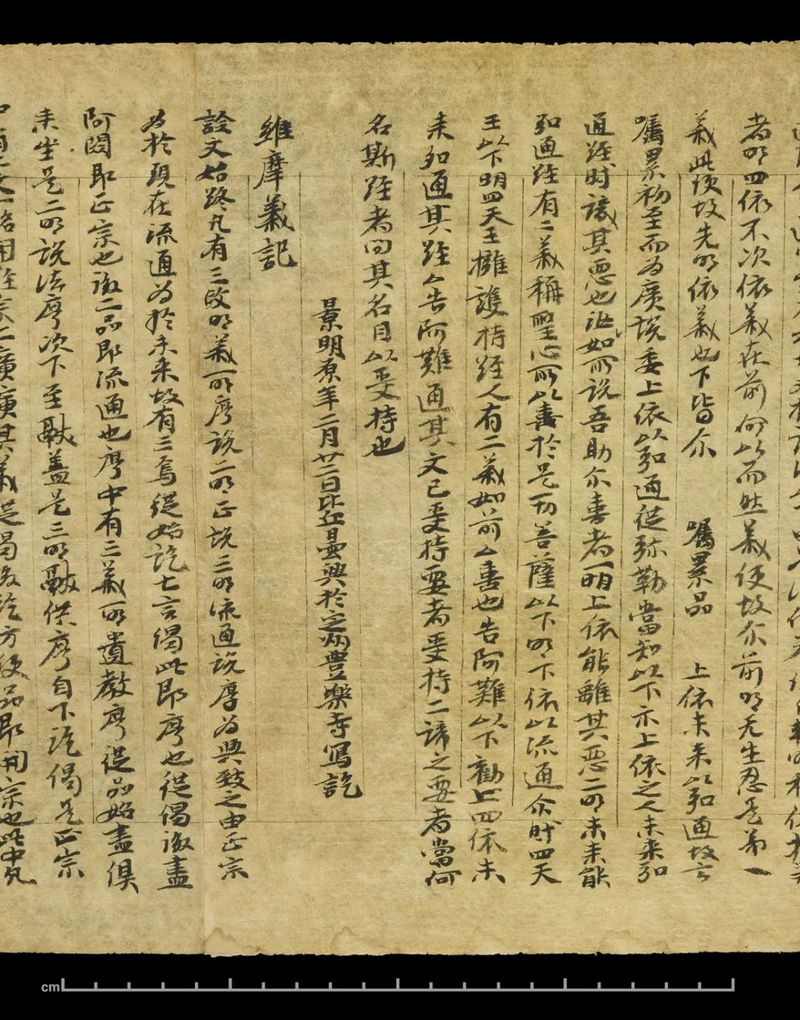

圖6 敦煌遺書S.2106《維摩義記》尾題

與七帝寺聯合發起造像的豐樂寺,也見於敦煌遺書S.2106《維摩義記》,卷尾題記云“景明原[sic.]年(500)二月二十二日比丘曇興於定州豐樂寺寫訖”。定州與敦煌向有往來,於豐樂寺抄寫的義疏作品遠播敦煌,可以從一個側面説明該寺在本地的聲譽和地位。

孝敬帝徙封中山王,前後不過一年多時間。天保二年,孝敬帝被殺,寄放於寺中的元魏七廟神主也被焚毀,寺院進一步失去了與皇室的聯繫,這對寺院意味著一次重大的身份轉換。七帝、豐樂兩寺僧衆數十人造立不足一米的小型造像,代表了供養者私人的祈願。發願文稱“慨悼浮俗,生滅難遣,衆行缺然,知何自運”,雖是格套化的表達,在這一背景下讀來,似也流露出對時局的某種仿徨無措。

2、周武法難的衝擊

中山七帝寺遭受的致命打擊是在周武法難之中。《七帝寺碑》云:至後周建德六年(577)歲次丁酉,破滅大像,僧尼還俗。至七年六月,周帝宇文邕因滅三寶,見受迦摩羅之患罹。扶天元承帝,改爲宣政。至二年,以父壞法破僧,願造大像,即改爲大象元年。但周將滅□,即禪位。

周武法難的發端早在北周天和二年(567)即由衛元嵩動議,當時還是太宰宇文護輔政時期。周武帝親政後,建德三年(574)下詔關中全境滅佛。建德六年平滅北齊,關東也施行廢佛政策,史載“爾時魏齊東川,佛法崇盛,見成寺廟,出四十千,並賜王公,充爲第宅。五衆釋門,减三百萬,皆復軍民,還歸編戶。融刮佛像,焚燒經教,三寶福財,簿録入官。登即賞賜,分散蕩盡。”

在廢佛的大環境中,七帝寺自不能幸免。從隋代重新“素(塑)起身跗,兼修寶殿”之舉看來,銅像和下部的趺坐應該都被銷毀。碑文還特别提到“像跗之下,不安寶物,慮有奸盜,破毀損財”。按照造像、建寺的習慣,一般是在大像或佛寺塔剎的基礎下安放盛有七寶的舍利石函。這裏如此反常的做法,估計在法難中,連大像趺坐下埋藏的舍利石函都被掘出。

碑文中有趣的是對周武帝死因的追述。對於迫害佛教的君主,佛教史傳往往以報應論解釋其悲慘下場,太武帝和崔浩即如此,周武帝也是如此。在周武帝在北齊舊境毀法破僧的事迹之後,道宣這樣記載:

帝以爲得志於天下也,未盈一年,癘氣內蒸,身瘡外發。惡相已顯,無悔可銷,遂隱於雲陽宫。纔經七日,尋爾傾崩。

道宣這裏顯然摻雜了佛教史家的發揮,但尚可在正史中找到痕迹。首先,宣政元年(578)五月癸巳,周武帝確因突厥入侵,率軍親征,途中病重止於雲陽宫,但不是隱居調治。六月丁酉還京,當晚崩逝,時隔僅僅四天,不足七日。其次,按照道宣的記述,似乎周武帝患病是在北齊推行廢佛政策的結果,其實早在攻占北齊之前的建德四年(575)八月即因病班師。至於周武帝所患之病,次年十月他自稱“去歲屬有疹疾,遂不得克平逋寇”,道宣則解釋爲癘氣外發所致。

碑文云武帝“見受迦摩羅之患罹”。齊藤達也指出,迦摩羅是梵文kāmalā-音寫,《一切經音義》云:“迦末羅病:梵語舊云迦摩羅病,此云黄病。或云惡垢,言腹中有惡垢,即不可治也。”按照現代醫學的解釋,相當於黄疸病。不過這裏重要的似乎還不是確認該病的實際症象,而是要知道這個特别的音寫詞原本有一個佛經的語境。檢索全藏,以“迦摩羅”而非“迦末羅”三字音寫,僅見於《大般涅槃經》。印度佛教史上著名的惡王阿闍王由於弒父囚母,遭受業報,在病痛纏身之時,問醫者耆婆是否還是療治的希望。耆婆回答説:若有衆生造作諸罪,覆藏不悔心無慚愧,不見因果及以業報,不能諮啓有智之人不近善友,如是之人一切良醫乃至瞻病所不能治。如迦摩羅病世醫拱手,覆罪之人亦復如是。云何罪人?謂一闡提。一闡提者,不信因果,無有慚愧,不信業報,不見現在及未來世,不親善友,不隨諸佛所説教戒,如是之人名一闡提,諸佛世尊所不能治。何以故?如世死尸,醫不能治。一闡提者亦復如是,諸佛世尊所不能治。大王今者非一闡提,云何而言不可救療?

我們看到“迦摩羅病”是爲了形容對佛教因果業報毫無信仰的一闡提之人所作的比喻,並且在耆婆看來,儘管犯下諸種惡業,只要信仰因果,心生慚愧,便還不至於是一闡提。碑文的作者在這裏其實在暗用《涅槃經》,對周武帝之冥頑不化做了最深切、刻毒的譴責。

五、隋初參與寺院復建的各階層

1、寺院僧人之凝聚

周宣帝接受武帝禪位,其實佛教政策已經發生了改變。但碑文一筆帶過,把七帝寺興復的事業視作隋文帝的功德:大隋國主楊堅,建元開皇。聖君馭宇,俗易風移。國太民寧,八方調順。護持三寶,率遣興修,前詔後敕,佛法爲首。惠郁共弟子玄凝等願欲修理本寺,須復前像,舊處屬他,悲號無及。黍離之咏,泣誦心口。賴摩訶檀越前定州贊治、并州總管府戶曹參軍博陵人崔子石、前薩甫下司録商人何永康二人同贖得七帝寺院。價等布金,貴餘祇樹,一發檀那,雙心俱施,並爲俗寺主。

碑文前面稱太和年間始建大像的僧暈爲惠郁、玄凝之先師,這裏又説玄凝是惠郁之弟子,三者師弟相承,經歷了周武法難也並無斷絶。惠郁東魏武定五年(547)爲七帝寺上座,在碑文寫作的開皇五年(585)稱爲“定州沙門都、故魏七帝舊寺主”,上座、寺主皆屬寺院三綱,上座高於寺主。此處稱寺主是舊時職任,定州沙門都則是隋代現職。《豐樂、七帝二寺造像記》以及《僧寵、惠鬱造像記》中僧人名録,洪升位列第39名,而《正解寺殘碑》碑陰云“有寺舊僧洪升,見住比丘……異響聲和,一匱之基”可知此時洪升在七帝寺重建的工程中有開拓之功,作用頗爲突出。這些情况都暗示,雖然法難中寺院僧尼一度被迫還俗,但他們還都保持著與寺院的聯繫,寺院一旦恢復,他們仍能維持往日的地位。

這一現象促使我們重估周武法難在地方的實施强度。事實上,這次滅佛運動和北魏建國之初太武帝發動的宗教迫害有一些區别。太武帝一朝,中國北方政治、族群關係複雜,北魏立國未穩。太武帝在寺院中偶然發現兵杖,乃感到佛教對國家安全的威脅,其中也有民族矛盾以及佛道相爭的影響,因此對於佛教僧人,必欲除之而後快。當時僧人惠始、曇曜等人例皆以死相爭。而周武法難更多地是富國强兵的經濟考慮,周武帝的本意是想調和三教,下敕毀除佛寺、道觀以後,仍然設立通道觀,甄選三教精英講論學藝,因此極少見到僧人面臨殺身之禍的危險。特别是在北齊舊境,《續高僧傳》記載法上爲僧統近四十年,“及齊破法湮,不及山寺。上私隱俗服,習業如常。”靈裕爲法上弟子,資學有成,聲名最盛之時,“至止講供,常溢千人”,法難發生以後,仍“引同侣二十餘人居於聚落,夜談正理,晝讀俗書。”法上、靈裕都是北齊的僧團領袖,却都没有遠行避難,在鄴城周邊山寺、聚落便可就地容身,法難對河北地方的佛教生態的擾動可能更加微弱。至少從中山七帝寺這個例子來看,自北魏後期直到隋初,僧衆保持了相當的延續性。

2、俗寺主的性質

周武平齊,楊隋代周,佛教廢而復起。隸屬寺院的僧人雖然呈現出延續性,寺院的所屬却發生了推移。從碑文來看,曾爲七帝寺寺主的惠郁成了“舊寺主”,而重新贖回寺院地權的“前定州贊治、并州總管府戶曹參軍博陵人崔子石”和“前薩甫下司録商人何永康”二人則被推爲七帝寺的“俗寺主”。

寺主是寺院三綱之一,一般由僧人擔任。由俗人出任寺主,研究者有不同的理解。郝春文先生指出,《西魏宋法進等合邑造像記》題名中有“寺邑主”的稱謂,北齊天統五年(569)《北齊宋氏道俗邑人造像記》並題宋氏一族6人爲寺主,並且還有一處寺主下闕位,他認爲這種現象揭示了社邑與寺院的模仿關係,邑主模仿寺主,因而宋氏一族的所謂寺主,“不可能是寺院中的寺主,只能是寺邑主的略稱”。更爲典型的例子是北齊《標異鄉義慈惠石柱頌》,石柱上部左面上段題寫了2名“老上坐”,18名上座,1名都寺主,15名寺主。由於石刻的語境明確是鄉里義坊,唐長孺先生也認爲這是社邑模仿寺院結構。

這裏需要考慮寺院與邑義的關係。其實,“寺邑主”的用例並不鮮見。例如北齊天保十年(559)《夏侯顯穆四十人造像記》提到“建崇寺邑主夏侯顯穆”和其他3位邑主,西魏大統三年(537)《白實等造中興寺石像記》,記載了該寺僧人從杜養叔等人處買到六十畝白田,當地官員人等施捨寺院土地數十畝至一畝不等,稱爲檀越主。寺院建立以後,造立“釋迦行像浮圖”,圍繞這一活動,又開列了16位俗人擔任寺邑主。可以看出,寺院和社邑,是統屬關係,而非模仿關係。寺邑主似乎應當理解爲寺院下轄的社邑邑主。社邑是臨時性的組織,造像活動結束之後即告解散。本文所討論的七帝寺俗寺主,顯然不是這種情况。

俗人寺主更自然的解釋是施捨土地興建寺院的人。馮賀軍先生舉出北齊河清三年(564)《比丘尼貟度造像記》“施地造建忠寺主賈乾德”題名,就是典型的例子。筆者粗略檢索,還可以找到一些其他例證。例如東魏武定元年(543年)《邑義五百人造像記》,“寺主鎮東將軍、林慮太守赫連子悅”、“寺主李興宗”,後者身份不明,前者則爲當地郡太守。北齊河清二年(563年)《薛貳姬造像記》,造像者是“薛貳姬率邑義□十人等”,寺主則爲“陳威”。北齊武平三年(572年)《興聖寺造像記》,圍繞造像活動的維那、大碑主有幾位是諸葛氏的成員,寺主則爲“諸葛始興”。該石刻出土於山東費縣“東北諸滿村之金雀山”,與臨沂接近,琅琊諸葛氏正是當地的大姓,也應當是寺院土地的所有者。最爲有力的證據是北齊天保九年(558年)《魯思明等造像記》,碑側題“魯思明敬造”,碑陽正文説:

然摩訶上士,姓魯名文字,字道(下缺)……遂捨伽藍地兩區,立寺置僧 (下缺)田,於是近者不勸而來,遠方自率而至。合邑千人,共(下缺)八,綉像一區,合有千佛,人中石像兩區,寶車一乘。

但碑的另一面題款却交待了諸人的關係:

息魯佛度、息魯思明、息羅田縣令魯思賢、東西二寺都福主魯文字、寺主魯相舉、八關齋主王敬宗、都維那吕黑太、太息吕終洛。

據此可知,施捨土地兩區,造立東、西兩寺的是魯文字,稱爲“都福主”,二月八日造像的主持者是魯思明,寺主却是魯相舉。魯思明是寺主魯相舉之子,魯文字很可能也是魯相舉的晚輩。

俗人擁有寺院土地田産,這種現象也不僅僅限於漢地。8世紀西行求法的慧輪記載,中印度那爛陀寺“寺內但以最老上座而爲尊主,不論其德,諸有門鑰,每宵封印,將付上座。更無别置寺主、維那,但造寺之人名爲寺主,梵云毗呵羅莎弭(vihārasvāmin)。”那爛陀寺是印度佛教學術的中心,應該具有某種典型性。紹本(Gregory Schopen)根據2-3世紀印度碑銘,以及巴利律、根本説一切有部律等相關文獻,指出寺主(vihārasvāmin)這一稱謂的含義,應當從其本義,即“所有者”來理解,而非建造者、施予者。俗人向僧衆施捨寺院,仍然保持對寺院財産的領有權和支配權。

在七帝寺的個案中,寺主東魏北齊時代由僧人惠郁擔任,到了隋初,則由贖買田地的兩位俗人擔任,並且此時惠鬱還擔任著定州沙門都。寺主職任的易手,更值得玩味。兩位俗家人士贖買寺院,擁有俗寺主的稱號,可能也就不僅僅是施捨田地的榮譽頭銜,而更接近紹本所揭示的財産占有關係。

六、結語

定州中山七帝寺的命運沉浮,生動地見證了北朝後期至隋初重佛與抑佛的政策摇擺。中山是北魏控禦太行山以東地區的重鎮,太和年間僧暈發起爲七位先帝造立大像,是孝文帝廟制改革的直接後果。魏齊禪代之際,高歡的晋陽霸府也設置了七帝寺,並不限於中山一地。東魏孝靜帝遜位後封中山王,元氏七廟神主存放於寺中,中山七帝寺與元魏宗廟建立了最密切的關聯。隨著孝敬帝被殺,神主被毀,此地蛻變爲地方寺院。經歷了周武法難,寺院經像毀圮,僧人只能通過兩位俗家的下級官員贖買舊寺的土地,並推立二人爲俗寺主。

《七帝寺碑》云:“忽蒙敕旨,大縣别聽立僧尼兩寺,安憙令裴世元,王、劉二尉等以七帝舊所像殿俱興,遂申州表省,置爲縣寺。”根據立碑年代可以推測,敕旨頒布的時間當在開皇五年左右。北魏時期煊赫一時的七帝寺,最終成爲隋代許可的縣級寺院。

七帝寺所存五件石刻,其中所展現出的獨特佛教實踐,諸如爲先帝造大像,爲七廟祈福,引《涅槃經》典故叙述滅法惡王,俗人擔任寺主,都可以結合印度佛教研究的新進展加以考察,而不僅僅以諸如北方特色、佛教的世俗化等慣習的思路加以解釋。

(本文經作者授權發佈,原載《世界宗教研究》2022年第3期。注釋從略,引用請參考原文。)