編者按:2022年8月28日至31日,由廈門大學研究生院主辦,廈門大學歷史系協辦,廈門大學民間歷史文獻研究中心承辦的「民間文獻與區域社會史研究生暑期學校」在廈門舉辦,來自海內外各高校和研究機構的十餘位學者和四十餘位營員,圍繞民間文獻和區域社會史問題展開授課與研討。

近期我們將通過微信公眾號陸續推出本次暑期學校各位學者授課相關論文,今日分享的是李文良教授《民田與請墾制度:清初臺灣田園的接收與管理》。

摘 要:十七世紀晚期明鄭、清政權轉換之際,攻臺武官將領面對敗降的鄭氏政權,利用攻臺威權,趁清廷內部棄留爭議僵持不下之機,大量圈佔明鄭時期由各地駐軍屯墾、未登記在官府稅收冊上的「營盤田」,以及由明鄭文武要員、有力之家墾殖的「文武官田」。戰爭以及政權轉換也同時帶來租佃關係與地權的變化,有不少佃戶因為業主逃亡而向新政府登記田產,成為「民田」業主。這使得明鄭時代的「官田」,轉變成「民自世其業而按畝輸稅」的「民業」。清領後,作為帝國基層的臺灣縣級官員,為了順利徵足稅額並對付擁有強大聲望的攻臺武官之搶佔行為,迅速在臺推行當時朝廷為求從戰亂中恢復生產與社會秩序的請墾制度。因為這套制度明文規定:想要開墾荒地的百姓,可以向地方官提出申請;地方官在確認土地並未侵佔他人田園、確為荒地之後,就可以予以核准。知縣藉此得以掌握轄內荒地的開墾權,並擴張政府稅收帳冊上的「民田」。

清初臺灣的請墾制度在有效拓展地方稅源的同時,也導致了意外的後果。掌握荒地開墾大權的地方官員,為了籌措行政運作經費,也開始大量圈佔、併購田園,收取租息。這些具有行政機構之基本財產性質的田園,在文獻上被稱為「官莊」。在雍正年間整個清帝國陸續施行養廉制度以前,臺灣地方官員手中能夠自由運用的資金,遠比內地各省還要來得充裕。一些有為的官員,因此能在任內積極投入行政官廳、地方救濟以及水利等基礎設施的整備工作。

關鍵詞:民田、施琅、臺灣、請墾制度、官莊

一、前言

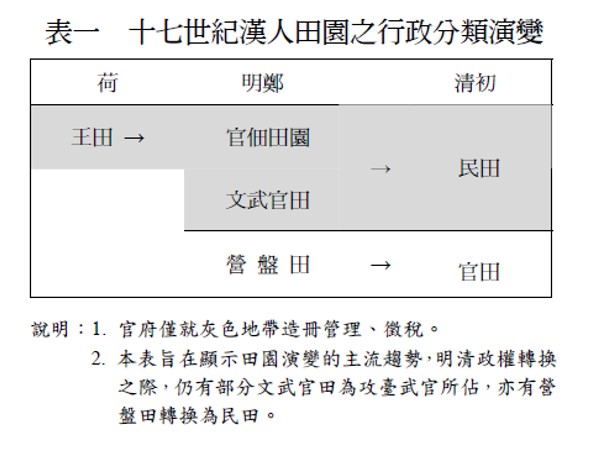

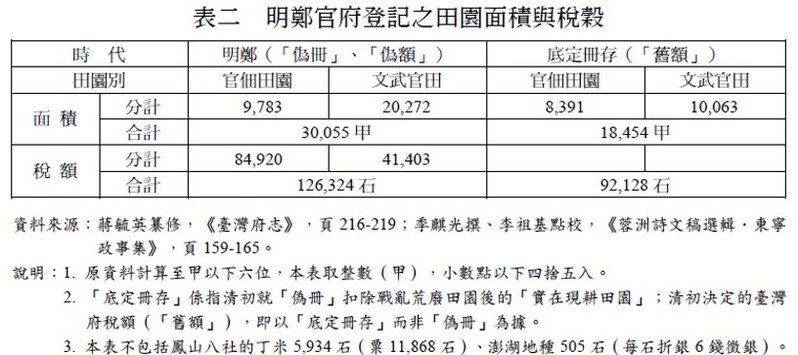

明鄭、清政權轉換之際,清廷因內部棄留爭議僵持不下,而拖延了臺灣施行民政的時程。康熙23 年(1684)11 月,清廷正式任命的首批臺灣地方文武官員,在明鄭明確表達投降意願的15 個月後,方才抵達臺灣,展開民政的統治經營。當時攻臺的武官將領們,面對敗降的鄭氏政權,得以利用攻臺威權,在政權轉換的軍事占領期間,趁機大量圈佔明鄭時期由各地軍隊屯墾、未登記在官府稅收帳冊上的「營盤田」,以及由明鄭文武要員、有力之家墾殖的「文武官田」。結果使得清政府登錄的應稅田園,大幅少於明鄭時期的舊額:「官佃田園」減少14%、「文武官田」減少50%,「營盤田」則完全未出現在交接帳冊上(表一、表二)。戰爭以及政權轉換也同時帶來租佃關係與地權的變化,有不少佃戶鑑於業主逃亡,而向新政府登記田產,成為「民田」業主。

攻臺武官大量圈佔田園,為清領後臺灣民政經營的展開帶來不少難題。首任臺灣地方官員們必須想辦法從戰亂中迅速恢復農業生產,並在攻臺武官大量圈佔田園、隱匿人丁的情況下,順利徵足應收稅額以及人丁徭役。清初首任諸羅知縣季麒光,在其詩文集中曾一再表達上述的行政難題。帝國最為基層的縣級行政官員,面對因降服明鄭政權而擁有強大聲望的攻臺武官之搶佔行為,迅速在臺推行當時朝廷為求從戰亂中恢復生產與社會秩序的請墾制度。因為這套制度明文規定,想要開墾荒地的百姓,可以向地方知縣提出申請,經確認土地並無侵佔他人田園後即可獲得墾荒權利,地方知縣藉此掌握轄內荒地的開墾許可權。請墾制度也規定,凡土地墾成之後,縣官應派遣技術人員前往測量,依據土地的生產力和面積決定稅額,並登入官府稅收帳冊。我們也可以瞭解,一旦田園被登入官府帳冊,業主的土地控制就獲得了一定程度的保障,不易為他人任意侵奪。只要不發生天災人禍,地方官也可以穩定掌握稅收以及戶口。縣官要注意的只是,不必如實地將土地開墾面積登錄到帳冊,以致於天災發生、田園欠收時,業主和縣官自己缺乏足夠的轉圜空間。換言之,只要不是實墾實陞,清初的地主和縣官們應該都會樂意登記土地,而這擴張了政府稅收帳冊上的「民田」。閱讀康熙年間完成的幾本《臺灣府志》,很快就能掌握以下的基本印象:清領最初的二十年間,幾乎各縣每年都有一定的田園陞科被登記到政府帳冊。

本文想要瞭解,清初官府管理的臺灣田園,是經過怎樣的歷史過程而成立?從明鄭到清的政權轉換過程中,臺灣田園或土地的管理制度產生了怎樣的變化?在此一變化過程中產生了怎樣的制度或慣習,影響臺灣社會未來的發展?在清代臺灣史研究中提出上述議題,主要是考慮:清朝的臺灣統治與社會,顯然不是一個從清代才由零開始(開發、形成)的問題,而是早在清初已是一個如何處理既存社會的歷史課題;某種成分還是作為「克服明鄭之殘暴統治,以宣示我朝仁慈」的懷柔政策之一環而展開。這意味著,我們必須仔細檢討,以往在臺灣史研究中很少被處理的明鄭與清朝政權轉換期之歷史過程。

二、明鄭田園的接收

目前我們對於明鄭時期政府的田園管理和分類的瞭解,基本上只能仰賴清初的文獻和說明。清初有關鄭氏時期漢人田園分類的記載意外地一致,一般都將其分為「官佃田園」、「文武官田」以及「營盤田」三類。其中,「官佃田園」是荷蘭東印度公司時代所開發,經明鄭政權接收者;「文武官田」是明鄭時期由鄭氏宗黨、文武官員以及民間有力者招佃開墾的田園;「營盤田」在名義上則是由各軍營在駐地「自耕自給」者。

然而,必須強調的是:上述明鄭田園分類及其歷史沿革是清初人們的理解,不見得就是歷史時期真實存在的制度。例如,荷蘭時代承認原住民以及漢人擁有業權,非屬王田制,早已有學者清楚指出;營盤田曾否為明鄭官府課稅,目前也尚有爭議。儘管如此,清初文獻表現出一種非常重要的時代觀感:「荷蘭時代開發的土地」被後來接續的統治政權,當成單一類別的土地來管理,明鄭時期開發的田園也是如此。前述三類田園不止開發的時空背景不同,在政府的行政管理上也適用不同的稅率,顯現不同類屬田園各自獨特的歷史背景。關於這一點,康熙61 年(1722)來臺的黃叔璥,在其編著的《臺海使槎錄》曾引〈諸羅雜識〉的記載說明:

蓋自紅夷至臺,就中土遺民令之耕田輸租,以受種十畝之地名為一甲,分別上、中、下則徵粟,其陂塘隄圳修築之費、耕牛農具耔種,皆紅夷資給,故名曰王田,亦猶中土之人受田耕種而納租於田主之義,非民自世其業而按畝輸稅也。及鄭氏攻取其地,向之王田皆為官田,耕田之人皆為官佃,輸租之法一如其舊,即偽冊所謂官佃田園也。鄭氏宗黨及文武偽官與士庶之有力者,招佃耕墾,自收其租而納課於官,名曰私田,即偽冊所謂文武官田也。......其餘鎮營之兵,就所駐之地自耕自給,名曰營盤。及歸命後,官、私田園,悉為民業;酌減舊額,按則勻徵。既以偽產歸之於民,而復減其額以便輸將,誠聖朝寬大之恩也。

《臺海使槎錄》

據〈諸羅雜識〉之記載,明鄭官府基本上只管理「官佃田園」與「文武官田」;「營盤田」則為地方駐軍屯墾,在「自耕自給」的名義下,並未為官府所登錄、課稅。上述三類田園中最值得注意的是,明鄭時期由各地駐軍開墾的「營盤田」。尹章義的推想應該沒錯,明鄭降清之際被列入移交清冊──即清初文獻所稱的「偽冊」── 的只有「官佃田園」和「文武官田」,而未包括「營盤田」。結果,清廷各級政府討論臺灣善後事宜時 ──文獻所謂「底定清冊」、「舊額」,也就沒有對「營盤田」進行登記和處分。例如,清初首任諸羅知縣季麒光曾提及,他在清初掌握的田園稅收冊(「舊額」),乃是分由明鄭時期天興、萬年兩州之地方官,以及諸羅縣內各里管事編造的清冊。這兩份清冊的內容只記載:「官佃田園上中下則若干,應徵粟若干;文武官田園上中下則若干,應徵粟若干」。同樣地,清初方志登錄的田土、稅收分類通常也只有「官佃田園」和「文武官田」,並沒有所謂的「營盤田」之數據。這也就是前引〈諸羅雜識〉在描述明鄭時期三種田園分類後,卻只說「官佃田園」和「文武官田」成為「民業」的理由──「及歸命後,官、私田園,悉為民業」。職是之故,清初的「民田」應只包括明鄭時期的「文武官田」以及「官佃田園」,並未包括「營盤田」(表二)。

「營盤田」之所以在政權轉換之際未被納入移交清冊,大概是因為「營盤田」在明鄭時代是由散處各地的屯墾軍營自行管理,沒有向官府繳交租稅;官府未保有相關帳冊與資料,所以也就沒有被視為應移交項目。那麼,明鄭時期由各營開發的「營盤田」,在政權轉移之後究竟處於怎樣的狀態?在進入這個問題之前,我們先來看看明鄭、清政權的轉換交接過程。

三、清領之初的軍政統治

因為「營盤田」沒有列入移交清冊,讓領臺初期的各級官員,特別是負責攻臺的武官將領有機可趁,大量圈佔舊時代的「營盤田」,甚至擴及部分官佃田園以及文武官田。武官將領之所以能優先搶佔營盤田,除了因為他們負責攻臺軍事任務而得以戰勝者之姿最早和明鄭官員接觸外,也因為清廷內部在明鄭提出降表後,發生了臺灣棄留爭議,致使首批文武官在延宕近一年半之後,才在康熙23年11 月抵達臺灣,讓留守的清軍將領得以從容清查、圈佔土地。

如眾所周知,施琅在康熙22 年(1683)6 月,領軍從福建沿海出發,征討明鄭。經過兩次大規模的海戰後,清軍占領澎湖,積極整隊準備進攻臺灣。8 月11日,施琅以鄭方高級官員相繼來信邀請入臺安撫人心為由,未經朝廷批准即率領征臺主力部隊由澎湖入臺受降,並在13 日抵達臺南鹿耳門。清軍登陸後,原本因應清廷攻臺戰役而高度武裝整備的明鄭軍隊,立即隨之瓦解,有一部分解散回到草地耕種為生,有一部分則為施琅編入清軍,亦即「臺灣偽官兵聽其歸農者甚多,而入伍者不少」。明鄭舊部所以能在清軍上岸之際快速且大量選擇在臺灣歸農,是因為他們在明鄭時期原本就是在鄉村地區屯墾的部隊。明鄭官府為了因應清廷攻臺,才將他們從鄉村中抽調出來,整編成軍。我們也可以推測,施琅應該掌握了這些歸農者的名單和地域。至於入伍的明鄭降兵,施琅的想法是「暫給糧食,以安新附之心」。但為了追求長久之計,施琅在給皇帝的報告中建議:既然臺灣已經平定,應該裁減福建內地的陸軍,並將所裁溢額撥給投誠的明鄭官兵。施琅還說,暫給糧食乃「一時權宜策應之計」,「臣一面題請,一面挪撥發給,俟凱旋之後,應撤應留,以聽部議定奪」。顯然,即使尚未獲得朝廷正式批准,施琅還是在戰時權宜之計的名義下,收編了不少明鄭投降官兵。假使這些人先前也曾在鄉村墾殖,施琅應該也同時掌握了他們原來經管的田產。

明鄭舊部的整編也意味著,施琅轄下的部隊規模,在入臺之後意外地膨脹了起來。儘管當時負責後勤補給任務的福建地方當局聲稱,為征臺軍隊準備了充足的糧餉,但施琅入臺初期可能因為部隊的意外擴編而面臨糧食、軍費的困擾。從已被征服的臺灣社會徵集糧草,成為解決燃眉之急的可行辦法。施琅在入臺之後的第十天,就具名公布了一篇告示:「茲地方初定,賦稅固宜盡蠲,惟查官佃產牛種,原出業主備給,今歲應納租穀,十分酌減其四,准赴州官輸納六分,以供偽延平王稅課。」這份告示顯示,施琅入臺後曾據明鄭稅冊徵收部分田賦。依據前引清初文獻,告示中所稱的「官佃」應該是指「官佃田園」;明鄭官方帳冊登錄的「官佃田園」有9,783 甲,年收供穀84,920 石(表二)。以施琅所言六成徵收,則總計約可收得5 萬石稅穀。告示也寫明,這些田賦是以明鄭官府名義來徵收——「供延平王稅課」,而非以清廷或施琅個人之名.可想而知,當時的明鄭政權已經瓦解,不可能會有行政官員來支用這些稅收。總額高達5 萬石的田賦因此成為施琅個人可以隨意支用的經費,沒有被報繳到清廷中央,也不在戰後清廷核銷戰爭經費的報表之中。施琅僅就「官佃田園」徵稅而未及於「文武官田」,可能跟「官佃田園」受到戰爭影響較小,在政權轉換後依然得以維持穩定的生產秩序有關。因為「文武官田」的業主大部分是明鄭的高級官員和親屬,他們可能戰死、逃亡或被遣送回籍。表二也顯示,相對於清初登記的「文武官田」面積較明鄭時期大幅減少50%(10,209 甲),「官佃田園」則僅減少14%(1,329 甲)。至於只要求繳交六成地租,應該是跟施琅入臺時已經8 月,以田賦通常區分早晚兩季繳納的慣習,早季田賦應該早在6 月份就已經繳納給明鄭官府。所以,施琅僅要求繳納六成地租,主要是扣除早季租穀後、應納22 年度稅額的晚季部分,並非施琅或清廷特別施恩。

雖然施琅在當年11月,隨即引率主力部隊經澎湖返回福建駐地,只在臺灣短暫停留三個多月,似乎未及深涉臺灣事務。然而,值得注意的是,施琅在離臺前夕向朝廷奏准留下兩位親近的將領——總兵吳英和參將陳遠致,帶領部分隨征官兵,留臺看管鎮壓。由於清廷當時陷入是否要將臺灣納入版圖的棄留爭議中,一時之間還無法決定是否派遣文武官員來臺,故施琅奏准留臺的兩名部將,無異掌握統治臺灣的實質權力。由於吳英本人是在第一任臺灣鎮總兵楊文魁抵臺後第三天,才率領征臺留守部隊返回福建,所以這應該是一次經過事先規劃的守備任務交接。或許我們應該這麼說,從康熙22年8 月清軍大舉登陸臺灣,以至於翌年11月臺灣棄留爭議底定、首批文武官員抵臺就任、展開民政為止,臺灣有長達15 個月的時間,是處於軍政統治階段。

福建省晉江縣籍的吳英,原本也是鄭氏舊部,是施琅頗為信任的部將。施琅在給康熙皇帝的征伐報告中,有幾次特別凸顯吳英的軍功。清領後翌年即編修的首部《臺灣府志》,列有21 位「開拓勳臣」名單,吳英的排名僅次於施琅,高居第二位。關於吳英,有一篇很特別的文章,是鳳山縣廩生李欽文所寫的〈平臺記〉。該文特意凸顯吳英在清廷征臺戰役中的重要性。李欽文也精彩描述了吳英在軍政階段曾經三次鎮壓盜匪的情況,說明吳英作為軍事指揮官的機智和果斷。儘管李欽文的〈平臺記〉讀起來像是特地為吳英撰寫的功德碑,多少有美化吳英形象的成分。但〈平臺記〉完全沒有提到吳英主政期間曾經做過任何有關民政的重要改革,他處理盜匪時沒有向上級呈報、聽候審判就斷然予以處置,卻頗能反映戰後初期臺灣處於軍政統治階段的氛圍。

《臺灣府志》

吳英卸下臺灣的軍政職務後,隨即奉令進京陛見。4 個月後,康熙皇帝親自召見吳英,垂詢臺灣事務及治臺政策。吳英當時曾向皇帝建議在臺灣推行軍隊屯田制度,將駐臺八千兵丁「半為鎮守,半為屯種」,「每兵給田三十畝」。康熙皇帝對於吳英的建議感到興趣,要求相關官員評估可行性。雖然包括大學士李光地、興化鎮總兵楊英,以及施琅在內的高級文武官員(這些人也是籌劃和實際負責攻臺的官員)都表示贊成。但實際負責戰後臺灣經營的首批文武官員,如臺灣鎮總兵楊文魁以及諸羅知縣季麒光,卻極力抗拒屯田政策。儘管軍屯案後來不了了之,但支持屯田與否,雙方的背景和立場涇渭分明,卻頗能反映時代的社會問題:參與攻臺的相關官員及其兵丁,可能在政權轉換期間控制不少明鄭營盤田園,他們想利用屯田制,合法繼續掌握這些土地;相對的,臺灣現地的文武官員,則從地方治理、稅收的考量出發,抨擊屯田政策。

清初軍政階段另一位具有高度影響力的人物是陳遠致。目前並沒有關於陳遠致個人的出身背景資料,只知道他是福建漳州平和縣人,以「軍功署參將札」的官銜,參與攻臺戰役。這表示他應該不是正途出身,但曾在某些關鍵時刻立下大功,受到高階將領賞識,而被拔擢出任軍官。即便如此,他在隨征階段也還只是擁有札付的臨時編制人員,尚未佔有實缺。參將並不是很高的軍階,征臺之役中隨軍征討的總兵、副將不在少數,施琅所以特別挑選他留守臺灣,有可能是因為他在征臺期間就負責糧餉事務。這項經歷也意味著,陳遠致應該曾參與施琅入臺後在8 月份進行的官佃田園徵稅事務。陳氏很可能藉此掌握了明鄭的田土資料,熟悉當時的田園狀況。我們也可以進一步推測,施琅離開臺灣的時候,曾將一批熟悉土地、會計事務的人員留在臺灣。

陳遠致留臺期間主要即負責田土、稅收等行政業務。一座由臺灣府城紳商具名、在康熙32 年(1693)豎立於今臺南大天后宮的石碑提及:「[施琅]又念弁目之新附未輯也、兆庶之棄業虧課也,則又委參將陳君諱遠致者加意鈐束之、殫心招徠之。」顯然,陳遠致除了安輯新附明鄭敗兵殘將外,更重要的是他還在戰後處理了稅收、田業以及招民開墾等事務。雖然陳遠致參與招墾事務並不見得就是施琅或朝廷親自下的指示,但因碑記是府城紳民所立,所以陳遠致肯定在戰後初期曾實際參與相關事務,以致於地方紳民印象深刻。相對於碑文僅隱晦提到陳遠致負責開墾和稅收事務,十八世紀初編纂的臺灣方志則提及:擁有參將軍階的武官陳遠致,隨施琅攻克澎湖有功,獲得政府賞銀1,300 餘兩;陳遠致利用這些賞銀作為資金,趁機募集墾佃,前後開墾了二千多甲田園。陳遠致在康熙27 年(1688)晉升左都督,管臺灣鎮標左營遊擊事,直到康熙33 年(1694)升任浙江瑞安副將,前後在臺任官近12 年之久。今臺南市五帝廟留有陳遠致在康熙33 年1 月題為「西南得朋」的贈匾,其時陳氏官銜已有「陞任浙江瑞安副總兵官」字樣。從官銜和時間看來,匾額應是陳遠致剛得知升官消息時所立。「西南得朋」語出《易經》坤卦「西南得朋,東北喪朋」。釋卦者認為:卜得此卦者宜退居西南,如向東北發展則不利,亦即應採守勢,不宜躁進。一般說來,匾額內的題詞應從榮耀廟宇主神來構思,但「西南得朋」一語,卻頗能同時反映陳遠致聽聞升官後無意遠行赴任的心境。嘉慶《續修臺灣縣志》載:陳遠致「尋陞瑞安副將,陛見,以年老准原品休致」,似乎陳遠致後來未赴浙江任職;浙江地方志中,康熙年間的瑞安副將名單亦無陳遠致。我們也注意到了,有些方志也將福建漳州出身的陳遠致寫為臺灣縣人,這意味著陳遠致可能已經在臺灣擁有戶籍,可以在臺登記田產並參加科舉考試。他的三個兒子都從基層軍官做起,有兩人後來還因參與征伐康熙60 年(1721)朱一貴戰役有功,獲得都司的軍銜。陳遠致應該有一些後代留在臺灣,經管他創立的龐大產業。雖然我們缺乏明確的資料可以判別,陳致遠獲取土地的源頭是請墾或者圈佔,但從陳氏個人的經歷來看,來自於圈佔的可能性很高。

四、業主權的爭奪與變動

清朝展開臺灣統治之際,地方官員從行政管理——稅收和差徭——的立場出發,將已墾的漢人田園分為「民田」和「官田」兩類(還有稍後隨著民政統治經營而展開的「官莊」)。「民田」基本上是政府課稅和差徭的對象;「官田」則是指已墾卻不在課稅之列的田園,一般也等同於攻臺武官圈佔之田園,實際上比較接近逃稅的私墾田園(表一、表三)。這表示官府帳冊上登記的田園是「民田」。前引〈諸羅雜識〉也曾提及,明鄭時期的「官佃田園」(「官田」)以及「文武官田」(「私田」),在清領之後「悉為民田」。問題是,何以原本的「官佃田園」和「文武官田」,到了清初都變成了「民田」呢?「變成民田」具體上到底是怎樣的一種過程呢?清政府為何不繼續沿用明鄭規制,將之作為國家直屬的「官田」來處理就好了呢?「變成民田」這件事究竟是反映了清帝國和明鄭政權的根本不同,或者只是清初接收的一個意外後果呢?我們不禁對於這個課題感到興趣。

關於這個問題,季麒光在回覆上級有關總兵吳英建議在臺推行屯田的報告中曾經提及:明鄭時期的文武官田在戰後一次有關臺灣田賦的會議中——「彙議壤地初闢案」——正式轉變為「民田」。所謂「彙議壤地初闢案」,是清廷決定將臺灣納入版圖並發布首任文武官員名單後,在康熙23 年7 月下旬於福州舉行,由北京派往福建處理財政事務的中央官員蘇拜負責,包括總督、巡撫在內的省級文武要員都參加了這次會議。施琅當時也以福建水師提督身分,特別從廈門搭船北上與會。根據皇帝的指示,這次會議討論的主題是臺灣府的稅額以及販運外洋的蔗糖、鹿皮數額。關於「彙議壤地初闢案」的議決過程和結論,目前除了施琅事後私下向康熙皇帝密陳減稅的題本曾稍微觸及外,尚無相關文獻可供說明。所以,我們只能藉由其他文獻來做推測,清初決定將明鄭官田轉為「民田」的過程。

明鄭時期所謂的「田園之主」,除了少數民間有力之家外,基本上是官府、文武官員以及軍隊。嚴格說來都是「官」而非「民」。康熙22年的政權轉移,一方面是作為「官佃田園」之業主的政權於瞬間崩潰,另一方面明鄭文武官員以及士兵也因戰死、逃亡、解編、遣送,而失去了作為文武官田、營盤田之主的身分。臺灣的「田園之主」在政權轉換之初幾乎呈現著真空的狀態,這使得清初臺灣普遍出現了「田園之主」的爭奪。首任諸羅知縣季麒光在其個人文集中,記錄了兩件他親自處理的田業爭奪案,可以讓我們比較具體地觀察,明鄭田園過渡到清代的過程中到底產生了怎樣的變化。

第一件是文武官田佃戶倪六案。倪六等人在明鄭初期承種安撫侯陳壽3.6甲的土地。後來因為陳壽去世,「業無原主」,再加上政權轉換之際,「世易人移」。倪六等人見有機可趁,遂隱瞞土地開墾經歷,自視為業主,繼續耕種土地。清廷領臺後,管事陳友也在呈報給地方政府的田園清冊中,將倪六等人列為業主。不料,康熙23年7月時,曾隨施琅征臺並因功調補澎湖水師副將的詹六奇,突然派遣家丁林英前來,宣稱陳壽已將土地送給詹副將為業,執意「插牌掌管」,並要求倪六等人繳納佃租。因為眾佃不肯認佃納租,以致發生控案。知府蔣毓英批示由知縣季麒光負責處理。季麒光調集兩造質訊後認為,雙方皆有違理、法,「倪六等隱故主之產,自願領銀輸課,冀幸無人爭執,故借辨公,以遂其私。林英托遺送之名,奉命收糖,亦乘此變遷徙易,假陳氏以漁其利。」季麒光最後裁示,倪六等人須將本年度佃租繳給詹副將,但該田「自後永歸各佃執業」。倪六等人在清初付出一些的代價(付給詹六奇第一年地租,可能還包括賄賂管事修改田園清冊的業主名字)後,由佃戶成功轉換為業主,「文武官田」也隨之變為「民田」。

此外,儘管我們不太曉得詹六奇是透過怎樣的管道掌握了陳壽的土地座落和租額,並順利找到他名下的佃戶,要求他們納租。但這件事頗能反映清軍將領在攻臺戰役期間,積極搜刮、搶佔明鄭文武官員所屬田產的情景。

第二個案例發生在諸羅縣的新化里。據里民指稱,施琅的管事葉虔在清廷領臺後,將新化里「民田」誣指「營盤田」,要求土地的耕種者每甲繳納18 石的地租。結果,里民們紛紛具狀呈控。知縣季麒光說明了他剛抵臺時,訴訟應接不暇的情景:

如陳四、徐虎等八十六人為冒獻血業事,寡婦王氏、鄭氏等為噬寡吞孤事,張旭、林盛等四十一人等為釜魚乞命事,潘治、董寅等二十六人為吞佔殃民事,鄭吉、林叔等一十五人為究還民業事,鄭再、黃秋等十人為混獻佔奪事。其餘李文起、薛雲、曾莊氏等陸續投訴者,案積如山。

儘管現存史料沒有進一步說明上述「民田」的來歷,但從葉虔要求每甲18石的租額看來,應是屬於明鄭時期的「官佃田園」。因為根據文獻記載,明鄭時期的官佃田園大部分為水田,也只有官佃田園有每甲18 石的稅率(表四)。換言之,這些人原本的身分應該是「官佃」,因為明鄭政權崩潰,佃戶希望爭取田園之主的位置;而施琅則以舊官府之繼承者自居,派遣管事,意欲按舊收租。針對此案,季麒光排除來自施琅的壓力,「將葉虔等責懲,斷給歸民」。明鄭時代的官佃也在清初取得了「田園之主」身分,「官佃田園」也隨之轉為「民田」。

倪六、葉虔等案清楚反映了清朝統治初期,佃戶和武官利用政權轉換期、田園之主處於真空之狀態,致力於爭奪田園產業的歷史經過。明鄭時期文武官田和官佃田園的佃戶,在清初經由訴訟,或付出一些金錢後,成功取得「田園之主」身分,原本的官田也轉化為「民田」。這也就是清初文獻上所記載:清廷在戰爭結束後的善後事宜討論中,針對明鄭時代列冊管理的官佃田園以及文武官田,進行登記和造冊;這些土地因為「田園之主」消滅,清政府並未繼承其田主空缺而成為「民田」,其稅率則就官佃田園以及文武官田折衷設定。季麒光所說「民田者,今佃丁無主之地」,其實有著深刻的歷史意味。亦即,清初所謂的「民田」之主,在明鄭時期原本是佃戶,政權轉換之後,因田園之主消失而上升為業主。這些構成了清初所謂「民田」的基盤,也是地方行政官員在稅收、差徭等行政事務上的主要對象。

我們也可以看得出來,即使面對私佔田園的文武官員之強大壓力,地方官員處理土地紛爭的立場,還是明顯傾向擴張「民田」。其原因除了清政府已將該類土地定為「民田」外,也和地方官員的稅收和行政管理立場有關。誠如季麒光所說:一旦田園被武官們納為「官田」後,土地、租稅以及佃丁都將脫離地方行政的管控,這對地方官徵收稅賦、差徭以及維護社會治安,都是重大的威脅。

清初攻臺武官倚勢圈佔田園,應以施琅為首。儘管有一些施家所立的契約宣稱他們的土地是「祖遺勳業」,似乎來自於朝廷恩賞;然現存官方文獻卻都只提及施琅受封為靖海候、世襲罔替,而沒有獲賞臺灣田園的相關紀錄。南臺灣民間廣為流傳有關施家田園的兩則故事,大致上也反映了施琅控制龐大田園卻缺乏明確合法來源。這提醒我們,對於「施侯租」是施琅因功獲得朝廷賞賜臺灣田園的說法,應該多少抱持著懷疑的態度。這樣我們也比較能夠理解,諸羅知縣季麒光在清初嚴厲抨擊施琅圈佔土地的言論及其處理態度。

前述季麒光處理的兩件土地紛爭案,也可以說是施琅等攻臺武官將領趁機圈佔土地最好的佐證。表面看來,似乎地方文官有效阻止了武官圈佔田園,從而擴大了「民田」的規模。實際上,地方文官得以依法處理者,也就只有武官將舊時「官佃田園」以及「文武官田」(已編冊)指認為「營盤田」且發生糾紛的部分而已,攻臺武官強佔未為官府登記的「營盤田」,地方官在法律上根本沒有任何施力點。更何況不是所有的地方官都像季麒光那樣,願意以一己之力積極抗拒武官佔奪田園,民間的土地關係人也不見得願意冒著生命危險興訟爭地。這意味著最後應該還是有不少「文武官田」和「官佃田園」,落入攻臺武官手中。

從表二可以清楚看到,政府帳冊上登記的應稅田園面積,從明鄭時期的30,055 甲陡降至18,454 甲,減少了11,601 甲(39%)。儘管清初文獻時常提到,業主和佃戶在戰爭後逃亡、回籍或死亡,導致田園荒廢,是清初應稅田園大幅減少的主要原因。但仔細觀察表二會發現,清初官府帳冊上減少的田園大都是「文武官田 」( 88% ),「官佃田園」幾乎沒有變化。如果田園荒廢的原因是清初文獻所說的地主和佃戶逃亡,顯然不太可能那麼巧合都只發生在「文武官田」。比較合理的解釋是,構成文武官田的業主是鄭氏宗黨、文武官員以及民間有力者,這些人不管在戰爭期間或戰後的處理上,都是屬於變動性較高的一群。他們可能因為戰死、逃亡、遣送,而失去臺灣田園的控制權。而且,誠如前文所述,施琅一進到臺灣來的時候,為了徵集糧食以供應明鄭投降的士兵,曾經單獨針對「官佃田園」徵收了田賦。這意味著官佃田園上的佃戶以及生產,在政權轉換之際處於穩定的狀態。攻臺武官介入「文武官田」要比「官佃田園」相對來得容易。

「文武官田」和「官佃田園」在政權轉換後為清政府登記之面積的顯著落差,也可能跟政權轉換後租佃關係以及田園稅率的變化有關。一般說來,明鄭時期的「官佃田園」以官府為業主,直接向佃戶收稅,租佃關係較為單純。「官佃田園」在清領後轉換為「民田」,原來的佃戶成為業主,其每甲田園平均應負擔的稅率卻從11.25 石陡降為5.52 石,只有明鄭時代的一半左右(表二)。這意味著「官佃田園」的佃戶有比較高的意願,以業主名義向清朝地方官府登記田園,轉換為「民田」。

「文武官田」係由文武官招佃墾殖,文武官為業主向墾佃收租後再向官府繳交田賦;因其租稅關係相對複雜,政權轉換之後的變化也較為多樣。單純就租稅負擔輕重而言,「文武官田」轉換為「民田」,其業主應負擔的稅率由原來每甲平均2.25 石暴增為5.52 石,為原來的2.4 倍(表二)。「文武官田」業主向清官府登記田園的意願,應該會低於「官佃田園」。相對而言,「文武官田」墾佃在清領後以業主名義登記為「民田」,其租稅負擔的增加就沒有業主那麼多。在文武官業主逃散、意願不高的情況下,佃戶有可能會爭取成為業主,向清朝官府登記田園(如前述「文武官田佃戶倪六案」)。更進一步來看,「文武官田」墾佃如果想在政權轉換之後減輕租稅負擔,他可以將田園投獻給攻臺武官。臺灣縣民黃贊等人控告施琅的案件可作為說明。據稱,黃贊等人有明鄭時期開墾的田園465甲,他們為了逃避土地被登記為「民田」後的稅賦和差徭,以年納施琅「租粟一千餘石」的代價,將田園「投獻施琅名下」。根據表二,黃贊等人年納施琅「租粟一千餘石」,大約相當於明鄭時期「文武官田」平均稅率(2.25 石)每年應納的總稅額(1,046.25 石)。假使黃贊等人的田園被清官府登記為「民田」,以平均稅率5.52 石來估算,則需繳納二倍以上的稅穀(2,566.8 石),這還不包括隨著田園登記而來的差徭等負擔。我們可以瞭解,應該會有不少「文武官田」的墾佃,在政權轉換之際主動將田園投獻給攻臺武官,以避免高額的賦稅以及差徭。

五、請墾制度與「民田」擴張

清初首任諸羅知縣季麒光曾經一再表示,他當時處理地方行政所面臨的最大難題是,攻臺武官在政權轉換之際恣意圈佔土地,造成的人丁、田園隱匿,以及隨之而來的稅收、徭役不公。作為帝國最基層的縣級文官,為了抗拒因攻臺戰役而立下勳功的高級武官圈佔土地,迅速恢復土地生產、擴張田園稅收,而在臺灣普遍施行請墾制度。

滿清入關後不久,為期盡速從明末的戰亂中恢復土地生產和社會秩序,即在順治6 年(1649)由皇帝親自宣示,積極鼓勵墾荒:

諭內三院。自兵興以來,地多荒蕪,民多逃亡,流離無告,深可憫惻。著戶部、都察院傳諭各撫、按,轉行道、府、州、縣有司……地方無主荒田,州縣官給以印信執照,開墾耕種,永准為業。俟耕至六年之後,有司官親察成熟畝數,撫按勘實,奏請奉旨,方議徵收錢糧。其六年以前,不許開徵,不許分毫僉派差徭。如縱容衙官、衙役、鄉約、甲長、借端科害,州縣印官無所辭罪。務使逃民復業,田地墾闢漸多。各州縣以招民勸耕之多寡為優劣,道府以責成催督之勤惰為殿最。每歲終,撫按分別具奏,載入考成。

順治6 年上諭發布之後,朝廷又曾先後數次增訂請墾和獎勵規定,使法規漸趨完備。這套墾荒法令,除了規定各級地方官員可視一定期限內開墾、荒廢田土面積,而予以程度不一的獎懲之外;更重要的是,法規也規定:凡有意願開墾荒地之人,都可以列出土地座落和四至,向縣級地方政府提出申請。地方官經過一定的調查程序,確認土地為無主荒地後,就會核發執照給申請人,作為他有權開墾土地的證明。土地墾成之後,則報請官府派員前往丈量,決定面積與稅率,登入稅收帳冊;土地開墾者則從墾戶轉換為業戶,永遠合法擁有官府承認的土地業主權。我們可以瞭解,這一套制度讓縣級地方文官合法掌握了地方墾殖土地的權力。

立於今臺南縣六甲鄉的一塊清代石碑,透露了清初首任知縣季麒光曾藉由請墾制度以化解縣官以及社會的稅收缺額壓力。碑文記載:季知縣為了解決燃眉之急,不得已只好先將缺額攤派給熟田地主,就「現耕之田暫為會攤……追有主以代無主,追熟田以代荒田。」這套辦法一般稱為「包賠」、「賠糧」,雖是當時內地官員通行的變通之法,但「包賠」無異於額外增加熟田業主的負擔,並非合乎理法的長久之計。季麒光為此也向當地住民具體承諾,未來將會積極招徠墾民;一旦墾熟陞科、應稅田園面積增加,就會修正攤派給他們的額外稅額。碑文接著也提到了地方的請墾熱潮:「闕後,富豪節次來臺稟請招墾,又自立業戶自報陞科……曠土青埔盡為業戶所墾無餘。」

現存清代臺灣最早的請墾文獻,是一位名為沈紹宏(?-1744)的人,在臺灣正式納入版圖的隔年10 月,向地方官員請求核發開墾許可證,並允許他任命管事、招佃前往諸羅縣開墾荒埔的稟文。沈紹宏在稟文中表示,他申請開墾的地點是「北路鹿野草荒埔」。從四至界址看來,墾區位於今嘉義、臺南兩縣之界河八掌溪北側,約為今鹿草鄉全域。沈紹宏聲稱該地原為明鄭時期的營盤田,為「左武驤將軍舊荒營地」。針對沈紹宏的呈請,當時接受文件的地方官批示:「墾荒,現奉上令,准速給照,以便招佃及時料理;候墾耕成熟之後,照例起科」。明確表示了地方官根據朝廷鼓勵開墾荒地政策,迅速發給開墾執照,並要求墾成陞科的行政立場。這份文獻清楚反映了清廷當時鼓勵開荒的政策,申請開墾的法律程序,以及地方稅收和行政管理的關係。

目前我們無法確知,明鄭左武驤將軍的營盤田在政權轉換之際曾否一度荒廢,再經沈紹宏招佃重新墾熟。可以確信的是,經過上述轉換過程,土地在政府的行政管理上就發生了實質變化;明鄭、清初都不在政府登記之列的營盤田,透過清初的請墾制度以及陞科納稅,轉換成登記在地方政府稅收帳冊上的「民田」。載有縣官批示准墾的稟文,一直被民間慎重保留到二十世紀初期殖民政府施行土地調查之際,此則意味著民間視該份文書為土地合法權利來源的重要根據。對於清代的社會來說,擁有土地權利,主要不是依據官職、身分,而是有無獲得官府核發的墾照,這是明鄭和清代不一樣的地方。

沈紹宏並非尋常百姓,他是明末流寓臺灣著名文人沈光文(1612-1688)的長子。沈光文曾仕於南明魯王朝廷,官至太僕寺少卿,因為乘船遭風,漂流來臺。沈光文在鄭經掌權期間,曾避居目加溜灣社(今臺南縣善化鎮),以授徒、行醫為生。明鄭政權瓦解後,沈光文因和征臺將領施琅以及籌劃臺灣事務的姚啟聖熟稔,而受到高度禮遇。不只姚啟聖親自修書表示願意協助沈光文返鄉,施琅也曾派遣手下前往目加溜灣,邀請沈氏到府城定居。在施、姚等人的光環照耀下,臺灣各級地方官員對於沈家可說是禮遇備至,據稱:「鎮、道憲,府、縣並諸邑老先生,為[偽]文武官員,往來恭敬,交接甚厚。」諸羅知縣季麒光在搭船抵臺隔天,就和沈光文會面,從此和沈家往來密切,建立了深厚友誼。季麒光的詩文集,有一大半是和沈光文唱和之作。季、沈兩人也都參加了由地方文武官員、幕僚組成的「東吟詩社」。季麒光在一篇為沈光文夫婦祝壽的文章中,稱讚作為長子的沈紹宏,細心為其雙親籌辦壽宴。我們相信,以季麒光和沈家的深厚交誼,沈家可以順利介入清初諸羅縣內的土地開發。沈家後代編寫的族譜也提到,沈紹宏在清初和征臺官員之間的交誼,為家族財產累積的正面貢獻。

季麒光《蓉洲詩文稿選輯·東寧政事集》

清廷領臺伊始,即為地方知縣引進並廣為施行的請墾制度,有其特殊的時空背景和歷史意義。臺灣縣級地方文官依據請墾法規,合法掌控核發墾照的關鍵權力。縣官可以藉由選擇墾照核發對象,以確保墾戶協助地方稅收和治安。朝廷積極鼓勵開荒的政策,同時擴大了請墾制度的適用範圍、「民田」範疇以及稅收基盤。請墾制度也讓掌握核准土地開發大權的現役文官,得以籌措行政運作經費為名,大量圈佔、併購田園。這種具有行政機構基本財產性質的莊園,在清初歷史文獻上被稱為「官莊」。雖然「官莊」田園的擴大,有益於地方基礎建設以及財政穩定,符合縣級政府利益,但地方文武官員取代攻臺武官,持續擴張圈佔土地,也導致了社會治安的難題,引起省級官員和朝廷的批評。

六、清初文武「官莊」

清初由武官所圈佔、主要是從明鄭時期之「營盤田」以及部分「文武官田」沿襲而來的「官田」(文獻上也有稱為「官莊」者,本文則統稱為「官田」,以和「官莊」區隔),和後來在臺文武官員為了籌募運用經費,以行政機構為名而設置、田產列入移交的「官莊」,在歷史沿革和性質上都有所不同。

清初的「官田」或許與後來的「官莊」有一些重疊,但兩者基本上屬於不同的範疇。理由有以下三點:第一,清初文獻提及「官莊」之田園類屬時,大多明確強調其為領臺之後所設,官莊田產則隨官員離任而留交繼任者管理。例如,康熙47 年(1708)出任臺灣知府的周元文(1708-1712 年任),為臺灣府官莊所寫的一篇文章提及:「郡治之有官庄,為前守蔣[按:毓英]公所經始。」臺廈道陳璸在康熙53 年(1714)建議革除官莊時也說:「臺之有官莊,皆因蕩平之初土廣人稀、版籍未定,文武官身家念重;各招佃墾種為衣租食稅之計。相沿至今……。」康熙55 年(1716)編修的《諸羅縣志》談及轄內四種田園時聲稱:「官莊」乃是「設縣之後,郡屬文武各官招墾田園,因而遞受於後官者也。」第二,被視為清初圈佔「官田」樣版的施琅,他名下的田園租業並沒有像「官莊」一樣,在離任後點交給繼任官員,而是由其家人在臺設立租館,派人督墾收租;也沒有在雍正年間和其它「官莊」一併歸公處理。乾隆年間省級官府查辦臺灣武職官員佔墾官莊案時,只要查無「侵佔番地」或「民番並無爭控」者,仍由施家後代子孫繼承管業,直到清朝統治結束為止。第三,諸羅知縣季麒光曾明確提及,清初武官圈佔的幾處明鄭墾熟營盤地點:「如大排竹、下加冬、鐵線橋、茅尾港、急水溪等處,皆係墾熟營盤,不下二、三千甲。不報冊、不輸糧。」假使這些田園(曾文溪至八掌溪之間)是所謂的「官莊」,且在雍正年間歸公充作文武官員養廉經費,照理說應有繳納官莊租的田園才對。然而,二十世紀初期殖民政府的調查,並未顯示上述地方曾有收取官莊租作為養廉經費的紀錄。

清初臺灣「官莊」田園的形成有其時空背景。誠如學者已經指出,清朝直到雍正年間地方政府和官員的財政合理化改革完成以前,地方政府通常缺乏足夠且穩定的經費,以維持正常的行政運作,地方官的薪資也不足以因應家庭日常生活所需、各種官私應酬往來,以及不時的公務賠累。地方官員必須在任所自行開發各種財政收入,以因應龐大的支出。清初在臺灣廣泛成立的「官莊」田園,基本上就是在這樣的背景下,由初期來臺任官的文武官員所設置。前引康熙47年出任臺灣知府的周元文,為臺灣府官莊所寫的一篇文章,就充分反映出「官莊」的設立緣由:

蓋內郡之為守者,有餽遺之禮、有羨餘之奉、有火耗之入,足以給日用而有餘;若臺,則為郡者一、為縣者三,征賦無幾,火耗何出?屏餽遺、除雜派,為守者奉法而已、循謹而已,將何藉以養其廉乎?此官庄之置所不容已也。元文守臺五載,冰蘗自持,苞苴悉絕,而庄田所入,亦足自給。歲時伏臘、賓朋交際之需,俱於是出,然後知前賢之為慮周而為謀遠也。

周元文顯然十分認同官莊的功能與意義,他表示:地方官員如果沒有官莊收入以挹注額外開銷,那麼頂多只能因循、守成而已。官莊碑記也提及,臺灣府官莊是由首任知府蔣毓英,挪用官府資金、招佃開墾而成。即使蔣毓英的出發點是為了地方行政而非個人私益,但挪用府庫資金,畢竟「非奉公守職之道」。周元文為了避免將來上級查核彈劾,遂以私人經費回補蔣毓英挪借的庫銀1,320 兩。經過上述手續,照理說臺灣府的「官莊」已經變成周元文購置的「私業」,他可以將收入納為己有,但他卻選擇將官莊成立始末刻置石碑,讓後來接任的官員可以知道清況。我們也可以瞭解,經由刻置石碑的公開過程,後繼官員們也較難將之任意私佔。

雖然我們也不能排除某些官員藉勢圈佔土地,單純只是為了營私牟利,不見得是為公務考量。他們把田園登記在自己或親友名下,土地收益則供自己揮霍使用。但許多文獻確實也表示,官莊雖為某任官員所置辦,但當該名官員任滿離職之後,莊園的收入和管理直接由繼任官員掌理,而不是送到卸任官員的新任所。大部分官員還是從謀求維持地方政府運作的方向來建立官莊,這些莊園也具有該行政機構之基本財產的性格。儘管如此,這些莊園畢竟沒有正式登記為官府財產,所以也不用受到官府會計體系的行政監督,收支帳冊不會被要求按季送呈上級甚至戶部稽核。經費開銷全視主事地方官員的意志來決定,是否用於地方行政公務,也端視地方官員個人的良心。由於官莊經費運用擁有高度的彈性,在清初發展極為快速。從康熙23 年清廷領臺開始,直到雍正3 年(1725)臺灣官莊收入歸公、納入正式行政體系監督,並嚴格要求不得新增、擴張官莊為止。根據行政官員的調查報告:短短40 年期間,臺灣文武官莊的面積已經高達8,768 甲,約佔臺灣當時已陞科田園的三分之一,每年收取的租銀就有30,719 兩。

對於當時行政層級還只是清帝國之一府的臺灣來說,總額達三萬兩的官莊收入是一筆不小的數目。這也意味著,在雍正年間整個清帝國陸續施行養廉制度以前,臺灣地方官員手中能夠自由運用的資金,遠比內地各省還要來得充裕很多。這也使得一些有為的官員,能在任內積極投入行政官廳、地方救濟以及水利等基礎設施的整備。例如,諸羅知縣周鍾瑄在4 年的任期內,光是協助水利建設,就陸續捐助銀100 兩、穀1,890 石,遠超過他4 年間從政府手中領取的200 兩薪俸,而這還不包括其它有資料可查的縣署、縣城、茅港尾公館、縣倉、社倉、義塚、橋樑等地方官、公設施。

曾在清初臺灣地方官員的經費流用上扮演重要角色的官莊,在雍正初年間因為查辦歸公以及養廉制度的施行,而獲得一定程度的控制。此後,儘管官莊的名目尚在、民間依然繳納官租,但租稅收支已經為政府所控制,朝廷也不再允許文武官員新立官莊。

七、結論

臺灣的田園在明鄭到清的政權轉換之際,曾歷經劇烈的變化。這些變化過程深刻影響了日後清朝官府對於臺灣田園的管理,以及地方社會的發展。首先,攻臺武官將領面對敗降的鄭氏政權,利用攻臺威權,趁清廷內部棄留爭議僵持不下之際,大幅圈佔明鄭時期由各地駐軍屯墾、未登記在官府稅收冊上的「營盤田」,以及由明鄭文武要員、有力之家墾殖的「文武官田」。雖然清初文獻將攻臺武官圈佔的田園稱為「官田」,實際上因為地方官員無法向「官田」的土地與農民徵得田賦和徭役,所以「官田」就不是「官有田園」或「國有地」的意思,而是比較接近於私墾田園,不在官府的土地登記之列。可以明顯預期的後果是,「官田」規模的擴大加深了臺灣地方官員徵收田賦以及維護治安的壓力。第二,明鄭時代作為「文武官田」與「官佃田園」的佃戶,因為明鄭時期作為「業主」的官府以及文武官員之崩潰、敗降,而在清初的土地重登記過程中轉變成為業主。明鄭時期的「官田」,因此變為「民田」。

經過短暫的棄留爭議之後,清廷決定將臺灣納入帝國版圖,設置郡縣並決定稅額,也指派地方文武官員前來管理。帝國最為基層的臺灣縣級行政官員,為了順利徵足稅額並對付擁有強大聲望的攻臺武官之搶佔行為,迅速在臺推行當時朝廷為求從戰亂中恢復生產與社會秩序的請墾制度。因為這套制度明文規定:想要開墾荒地的百姓,可以向地方官提出申請;在地方官確認該地並未侵佔他人田園、確為荒地之後,就可予以核准。知縣掌握轄內荒地的開墾權,並擴張政府稅收帳冊上的「民田」。

清初的墾照制度在有效拓展「民田」規模以及地方稅源的同時,也導致了意外的後果。掌握荒地開墾大權的地方官員,為了籌措行政運作經費,開始大量圈佔、併購田園,收取租息。這些具有行政機構之基本財產性質的田園,在文獻上被稱為「官莊」。在雍正年間整個清帝國陸續施行養廉制度以前,臺灣地方官員因有官莊收入挹注,他們手中能夠自由運用的資金,可能比內地官員還要來得充裕。一些有為的官員,因此能在任內積極投入行政官廳、地方救濟以及水利等基礎設施的整備工作。

(本文經作者授權發佈,原載《族群、歷史與地域社會:施添福教授榮退論文集》,「中央」研究院台灣史研究所,2011年,頁27-56。注釋從略,引用請參考原文。)