吴滔教授《国史家事:<致身录>与吴江黄溪史氏的命运》(以下简称《国史家事》)一书于近日出版。此前的一次会上,他面嘱我为此书写一个评介。论见识与学力,远不该我这样的后辈评头论足,但因除业缘之外,此书的主题尚是我得以结识吴滔等中大老师的一个机缘,故不揣浅陋,答应了下来。在此,有必要对其间的情况作一交待。

2010年10月,中山大学举办全国历史学博士生论坛,我以一篇建文传说为主题的小文获邀参会,在出发的前一天晚上,收到了会议的具体日程安排,惊奇的发现,在中山大学,竟然有一位同仁(吴滔师的博士生张妍妍),和我提交了几乎同样题目的论文。当时学界资讯的传递远不如今天这般发达,博士生能够交流的会议并不多,所以尽管忐忑,仍怀着兴奋的心情踏上了南下的列车。到达中大后,才得知,原来吴滔师指导的张博士,自硕士生起,便以此主题开展论文写作,在视角上,有许多值得我借鉴学习的的地方。相较之下,小文可观之处,就是利用了当时学界尚未注意到的两部文献《吴中派史氏家乘》《史氏吴中派文献谱》。研讨会上,虽然也提前做了功课,但在吴滔、谢湜等老师的猛烈攻击下,仍然招架不住。也正是通过此番经历,让我对中大严谨求实鼓励思辨的学风有了深刻体会,而诸位老师在辩难之余的鼓励,更加坚定了我在学术道路上前行的信心。博士毕业后,建文传说的研究,逐渐谈出了自己的学术视野,偶尔通过一些会议与期刊,得知吴滔教授仍在持续关注该话题。一晃十年,其终于将相关研究汇集付梓,并在第一时间寄赠于我。读罢此书,最大的一个感觉便是,一个传衍了五百多年的有关建文帝的故事,基本上可以完结了。

《国史家事:<致身录>与吴江黄溪史氏的命运》

一

稍对明代历史有所了解的人,大概都耳闻过建文皇帝的传说故事。在民间,直至今天,尚有不少人以“建文后人”自居。2019年,由中国明史学会牵头主办的福建省宁德市会议,建文帝为讨论的主题之一。会上,笔者目睹了来自全国各地“建文后人”的济济一堂,参观了所谓的建文归隐之处,地方学者的言之凿凿与专业学者的小心谨慎,形成了鲜明的对比。事实上,若抛开建文归宿的争论,而是将注意力放在传说背后的发生机制及其传播与接受过程,那么建文传说作为历史研究的物件,其内涵便要丰富许多。从学术史脉络来看,早期的孟森、王崇武等人,都是从考据的角度来拆分这个故事的。胡适的眼光十分独到,充分注意到建文传说作为层累古史样本的典范性,从不立一真,惟穷其变的角度率先对建文传说进行了剖析,但因为材料的受限,仅做了一些史料间的梳理对比工作。在其后相当长的一段时间里,学界主要是从史学编撰的角度,对建文故事的相关文本加以关注(如台湾学者吴振汉,大陆学者钱茂伟、牛建强、杨艳秋等)。这其中,成果最丰夥的,当属吴德义,其整理的《建文史事编年》,取材丰富,按时间编排并加以考索,极大便利了学者的研究,在此基础上完成的《政局变迁与历史叙事》一书,是学界目前对建文故事文本最为详备的研究。与此同时,台湾学者刘琼云、何幸真等另辟路径,不再以史籍编撰为归的,而更侧重当时政治语境、文人群体、商业文化运作等要素对于文本流转与故事走向的影响,将传说放置于更宏大的文化背景下加以讨论。

从建文传说本身来看,其演变内在理路的一大节点,是由明代中期的出亡说,转而为万历后期的从亡说。其中代表性的文本,为浙江松阳人王诏的《忠贤奇秘录》以及托名苏州吴江人史仲彬《致身录》(以下称《致》)。前者似乎并未在明末广为流传,后者则成为当时朝野人士热议的一个话题。围绕史仲彬《致》书的真伪问题,学界争论不休,迄今各执一端。可以这么认为,如果能够对《致》的文本做一彻底清算,建文帝传说的一些关键谜团,便可以从根源上得以澄清。问题就在于,在相当长的时间里,研究者专注的重点在于史料的排比梳理与考释,这就好比面对一幅色彩斑斓的画卷,观摩者希望通过反复比对卷中风物,找到画家布局变化的玄机,却终因身在此山,陷入左右互搏,难以抓住那只真正的翻云覆雨手。这也意味着,要进一步解读建文帝的故事,除了那些已摆上货架的成品,还需要反映攒造这些成品的“草稿”。但试想,又有哪一个聪明画匠,会将自己的“马脚”轻易露出呢?所以,要打破这一局面,就必须有一个能够从另一维度重新解读上述文本的文本,并且这位破局者,具有解读这类文本的视野和功力。笔者有幸,做了一些开头的工作,而几于完成这一任务的,当属吴滔教授这本书。

二

《致》代表的建文传说系统,是以围绕明代吴江黄溪史氏第二代人物史彬(即《致》中的史仲彬)追随建文帝出亡的相关事迹展开的。对此文本,笔者曾以“横空出世”加以描述,原因就在于,一是在万历年间刊刻的诸多有关建文故事的史书中,《致》是相当晚出的,二是在《致》之前,关于建文传说的文本中,也从未出现史仲彬之名。所以笔者当时提出了三个问题:这样一种嵌入是如何实现的?其动机何在?又为何能够获得如此大的响应?进而考察了史彬所在的吴江史氏家族在明代历史上基本面貌及其发展历程,以及该家族利用当时的社交网络对于《致》的渲染和推介。一个基本的观点:《致》是史氏末流试图振兴的一种手段,背后牵扯着地方经济、文化谋利意图,并在一定程度上顺应了明末清初国家意识形态的需要。限于学识,在一些重要问题上,无法进行彻底的清算。

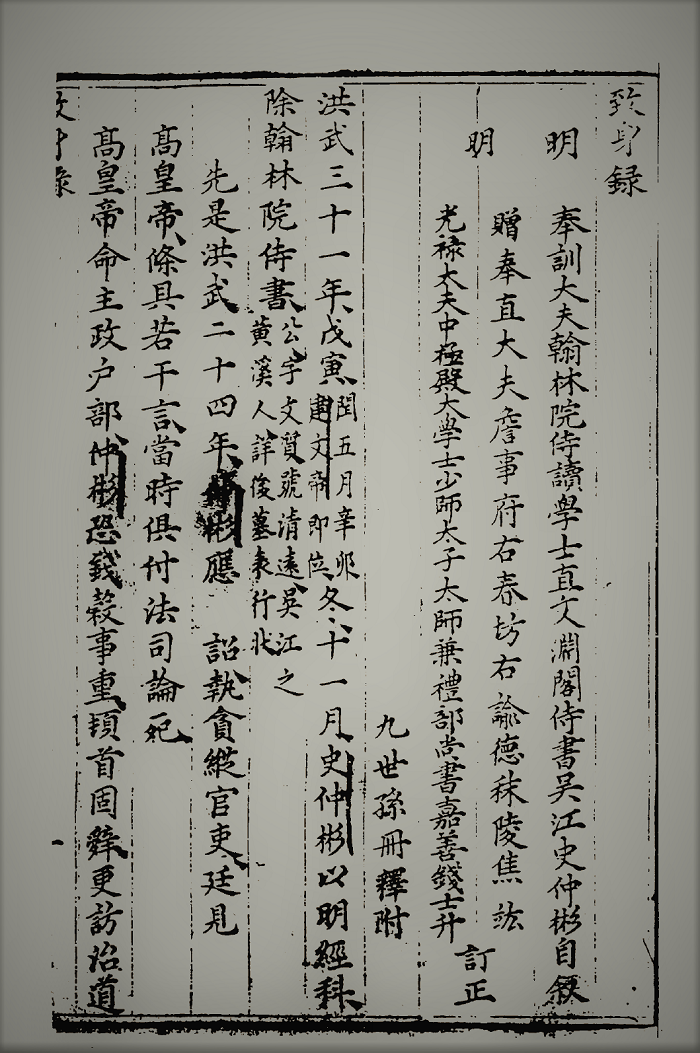

《致身录》

吴滔教授《国史家事》一书,除去导论后记,共分为“家藏秘本”、“力田起家”、“绫绸之利”、“文献之家”、“变乱黑白”五个部分。“家藏秘本”旨在考察从《西村集》到《致身录》再到《奇忠志》之间的文献关联与演变脉络。“力田起家”梳理了明代历史上黄溪史氏的发展历程,尤其揭示了该家族对于明代粮长制嫡长子继承制度研究的典型意义。“绫绸之利”围绕黄溪史氏皋里房、滨东房两个支房展开,刻画了随着江南市镇丝织业兴起,地方家族内部的分化。“文献之家”部分中,进一步分析了史氏后人宣扬《致》的动机。“变乱黑白”则考察了建文伪臣史仲彬入祀前后的情况。是书在充分吸收学界近年最新研究成果的基础上,全面细致地爬梳了《吴中派史氏家乘》等有关文献,加之作者本身长期耕耘于江南区域与社会经济领域,故其研究,取得了区别于前人的成绩,此处仅从三个方面进行概述:

一是全面考察了《致》故事中似是而非的“历史档案”,推进了建文传说辨伪的深度。

作者注意到,《致》成立的一个先决条件,是要解决从史氏先祖史彬到建文忠臣史仲彬的身份转换。此二人,一为明初粮长,一为翰林侍读,显然并不能简单地进行人名的比附,还需要营造出种种符合史仲彬身份的种种凭证。问题在于,占据着史氏家族史证据链中最高取信点的文献,在《致》出现之前,便已经存世。一为史彬四世孙,活跃于成化、弘治时期的吴江布衣史鉴,其作有《曾祖考清远府君行状》,对史彬的历史事迹有详细的追忆,另一则为同时期吴宽所作的《清远史府君墓表》,是在前者基础上的产物。因此,欲将史彬塑造为史仲彬,就必须统合《致身录》《行状》《墓表》三份文本间的时间轴和事件表。不仅如此,为了烘托相应的身份凭证,史氏后人在《家乘》等文献中,半真半假的制造了许多工整的档案。

例如特意注明为洪武四年颁发的“教书儒籍户”户贴,表面上看,这一设计,不仅成为史氏在明初地方立足的有力证据,而且对后来史仲彬以明经应诏翰林侍读显得顺理成章。但作者以其对明初户贴的了解,指出明初户籍当中,似乎并无“教书儒籍户”这一名目,且户贴在内容上,缺漏颇多,并不符合官方格式,作伪之可能性较大。(第83页)

又如洪武五年、洪武十四年,太祖朱元璋赐给黄溪始迁祖史居仁的敕谕。这又是一份能够证明史氏在明初家业雄厚的力证,且从行文来看,“与洪武公体文的表达并不抵牾,甚至颇为合拍”。即使如此,作者仍然指出,洪武五年距洪武四年推行粮长不过数月,时间有些仓促,且正月交粮也不符合常理。洪武十四年,朱元璋确有召见浙江等地粮长一事,但人数众多,是否有专属敕谕,也是疑点重重。(第86-87页)

如果说上述两例尚在可信可疑之间,那么下面两则事例的伪迹,便被作者彻底坐实。

在《致》书中,记载了史仲彬在洪武二十四年应诏执贪赴阙面圣的事迹,这无疑是串联史彬成为史仲彬的关键性一步。作者洞察,如按照《致》的时间,再据洪武四年户贴与吴宽所撰墓表推算,此时史仲彬已然三十岁,与《行状》描述的史彬年少所为之事不符,然而史氏后人似乎并未发现这一问题,而是假借当时文人黄钺之名作《敷奏纪事》强行加塞,极力渲染。(第90-91页)

在《史氏吴中派文献谱》中,收录有一份建文三年地方政府颁给史仲彬的免役帖,作者经过比对,指出其中所谓的免除里甲正役、照田派科、永免徭役等内容,均是至明代后期方才出现的事物。这样一种移花接木的操作,在史氏文献中并不乏见。作者断定,此文本产生的直接目的在于为史氏后人提供免役的凭证,托名史仲彬的做法,显然是为增强《致》书的可信度,但却彻底暴露了史氏后人塑造祖先历史的动机。(第231页)

上述紧扣江南社会场域出发的辨伪,在书中随处可见。笔者列举的四则例子,涉及《致》故事的背景、缘起、动机等关键性问题,作者发前人所未发,扎实推进了辨伪工作的深度。

二是绵密地分析了黄溪史氏参与建文故事文本制作的过程,树立了一个分析传说演变机制的典范。

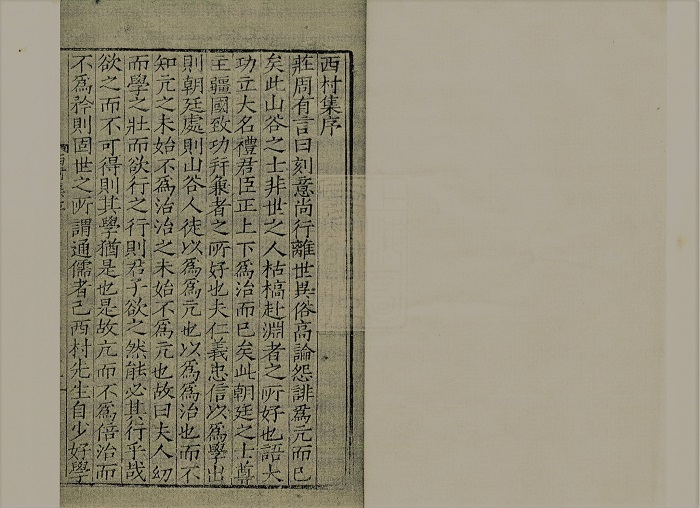

长期以来,学界对于《致》书与其鼓吹者的代表——黄溪史氏之间的关联虽有所关注,但认识并不具体。前文已经提到,在《致》出现之前,黄溪史氏家族史的证据链上,就已经高悬着两篇铁证性的传世文献。史氏族人的工作,一方面是通过篡改、增减个别关键字句,偷梁换柱,另一方面,便是尽量隐藏旧迹,密不示人。史彬四世孙,史鉴所撰的《西村先生集》,是《致》出现之前,黄溪史氏最重要的一部家族文献。作者考证,《西村集》仓促初刻于嘉靖初年,在当时并未收录记载先祖史彬《行状》一文。再刻于万历初年的本子,虽有增补,但已亡佚。这就导致在《致》书出现之前,并无文献可以证明史彬即为史仲彬。然而现行的四库本中,赫然出现了将史彬改写为史仲彬的《行状》。作者判断,该版本的出现,目的就是要营造《行状》早出于《致》的错觉,以便重新在时间链上编排文本的权威性。与此同时,做为上述各本更为完备,载有未经修改《行状》的二十卷本《西村先生集》,因史氏后人的种种考虑,一直以抄本的形态秘而不宣,以至于有幸见过的该本之人,一眼便看出现行四库本为配合《致》的修改之处。(p30-31)

《西村集》

《致》书横空出世,文人竞相争阅,在舆论与市场的推动下,各种版本层出不穷,史氏族人实为幕后的主力军。这一点前人有所注意。但各类版本之间的关联如何,又如何演进,尚未见有详细的考察。作者在这一方面用力不少,通过各版序跋的考释,建立起了一条较完整的《致》书故事的传播路线。更重要的是,作者发现,《致》书在传播过程中,存在“多系并存”的现象。通过对上海图书馆藏抄本《奇忠志》的考察,作者认定此本当为《致》书的进阶本,但在细节处理上,又与当时通行的《致》书存在相互抵牾之处。这一矛盾的现象表明,黄溪史氏内部的不同房支在处理《致》这一故事时的路径并不统一。换言之,此时《致》所代表的黄溪史氏的家族故事,仍在进一步发酵之中,“成品”与“草稿”尚未到泾渭分明的地步,这也坐实了史氏家族参与制造建文传说的事实。

三是充分发掘了黄溪史氏故事的应有之义,揭示了传说背后的地域社会脉络。作者对于黄溪史氏的考察,并未仅仅停留于建文传说制造者这一角色。而是在留意传说文本的同时,解读该家族保存的丰富的地域社会史信息。在《国史家事》中,作者始终保持着对建文传说史、黄溪家族史两条线索的考察,并行不悖且时而相交。作者注意到,作为粮长世家的黄溪史氏,在史彬之后,直到第五代成、弘之际的史鉴,一直保持着家族产业的嫡长子继承制度,并非诸子均分。史鉴本人为强化这一传统,甚至不惜对家庙进行改制。这就为理解明代粮长永充制提供了一个经典的范例。(第101-124页)随着明代中后期粮长制度的衰落,这一家族传统最终也在史鉴之后的第四代人时得到终结。与嫡长房衰落逐渐式微的同时,则是乘着明代中后期商品市镇发展,尤其是“绫绸之利”的史氏滨东房、皋里房等支房的兴起。史氏各派兴衰之间,反映在《致》的传播过程中,便是嫡长房的失语,滨东房和苏州房等成为了主力。这一巧合,绝非历史的偶然,恰恰反映了家族内部不同宗支参与祖先记忆、地方文化构建背后深刻的历史动因。

三

从学术研究的角度来看,《致》所代表的建文传说的主题故事,经吴滔教授此书已经讲的差不多了。虽然建文故事的内容远非《致》书所能涵盖,但通过这样一个案例,再面对类似的故事,便能够多几分清醒的认识和同情的理解。

史学研究首要面对的就是史料,史料本身又是复杂的,更可况,要面对的是真伪参杂的文本。在辨伪方面,作者尽管并没有提出针对性的方法论,但一些相关表述,笔者觉得可以作为参考:“首先要注意区分重点人物和一般人物的关系,关键人物的事迹固然要做必要的比堪,其他人物传记除非是由离传主生活时代久远之人补撰的,否则大都可靠,可直接加以利用;其次,凡关涉社会经济、典章礼制、文化风俗方面的记述,应尽量参酌同时代或邻近区域的相关记载,并充分吸收今人的研究成果,以便将文献层累的负面效应降至最低。”(第76页)

传说是一个不断被层累的过程,但并不是一个持续做加法的过程。在《致》书出现之前,建文故事已经形成了一个较为完整的“生态系统”,嵌入的史仲彬及其事迹,必然要与这个系统实现衔接,这个过程中,究竟是适足削履,还是老树新枝,再加之文本制作者面对的不同情景,必定会导向“多系并存”的局面。顾颉刚对于孟姜女的典范研究,虽然注意到了孟姜女故事记载上的时空差异,但其所希望的却是一个带有普遍性的结论。限于思维的惯性,研究者在构思自己研究的“剧本”的时候,往往也很难克服“一源单线的理论预设与故事生长的多向性特点之间的不相符、故事讲述的复杂多样与文献记载的偶然片面之间的矛盾,以及在材料解读过程中基于进化论假设的片面性导向” 。(王学典、李扬眉,《层累地造成中国古史—一个带有普遍意义的知识论命题》,《史学月刊》2003年第11期)一个故事从简单到复杂,简略至丰备之间,是否还应该有道出多岐,峰回路转的情况?《国史家事》一书的研究,无疑提供了一个较完整的案例。

至此,《致》的故事可以告一段落了,但有关建文帝的传说远未完结。近年来,笔者在会议上,偶尔会碰到那些以“建文后人”自居的人物,也曾收到过自称史仲彬家族后人寄赠的家谱。有时候在想,他们究竟是真的相信这个故事,还是和黄溪史氏那样,存在别样的动机?退而言之,当年的黄溪史氏,决意要扛起史仲彬这面大旗时,仅仅只是出于经济的目的吗?一直反感史氏作为的吴江人朱鹤龄曾说过,“吾邑二百年来,父老相传谓建文尝居史氏,今所遗水月观匾额是建文篆书,其说必有自来,非可凿空为之者”。(黄云眉,《古今伪书考补正》,济南:齐鲁书社,1980,第114页)由此看来,黄卷青灯下,史氏众人在提笔将先祖史彬改为史仲彬之时,未必就没有受此因素的影响。人是社会关系的总合,但同时又能动地构建着社会关系。从这一点看,笔者又有些感佩史氏,其对于祖先故事的塑造,对振“史氏于末流”的执着。这样一个故事,尽管疑点重重,却不乏精彩。对于史学家而言,能够洞悉其背后奥秘,又何尝不是一种幸运!

(本文經作者授權發佈。原載《新亞學報》第39卷,2022年8月。注釋從略,引用請參考原文。)