1994年,施舟人(Kristofer M. Schipper)在一场演讲中指出,学界已就民间宗教与道教的关系进行了诸多探讨,“相比之下,民间宗教与儒教之间同样——甚或更为重要的关系,还没有得到什么讨论”。二十年过去了,学界已就此论题展开了不少讨论。姜士彬(David Johnson)对晋东南地区主礼群体的研究,试图在民间仪式实践中发现儒教的成分。科大卫(David Faure)和刘志伟对明清珠江三角洲社会文化变迁的讨论,揭示了这一地区的士大夫如何借用礼仪标签表达自身的国家认同。郑振满对明清福建家族与民间宗教的研究,强调儒教在乡村推行中遭遇的困难与地方社会对国家象征的利用。宋怡明(Michael Szonyi)讨论了明清福州地方社会是如何在儒教亲属话语下灵活处理亲属关系的。这些研究一方面向我们揭示了礼教对民间文化的重要影响,另一方面指出了地方社会在理解和实践礼教上的能动性。但是,礼教是经由何种中介与民间信仰发生关联的?这些中介究竟是什么样的社会群体?他们是如何在不同文化传统中起中介作用的?对于这些问题,目前尚无多少正面讨论。明清时期中国的地域差别甚大,文化中介之职能,各地应由不尽相同的社会群体承担,中介之机制,亦应有相当大的地域差别。本文在梳理、分析闽西四保礼生仪式文献和田野观察资料的基础上,考察礼生在当地仪式生活中扮演的重要角色,讨论礼生表演的仪式的基本结构,初步勾勒礼生在当地社会文化生活中扮演的角色,追溯礼生步入四保乡村的历史进程,探讨礼生与道教等其他仪式传统之间的关系,进而提出礼生乃当地文化中介的假设。文章分成六个部分:第一部分先对礼生研究进行回顾,然后以旧汀州田野报告为基础,考察礼生在清代以来当地仪式生活中的重要性,为理解四保礼生提供区域脉络;第二部分讨论礼生与四保乡村仪式的关系,论述礼生的礼仪实践,分析礼仪手册的基本内容;第三部分通过比较礼生表演仪式与王朝礼仪的基本结构与文献系统(祭文本),分析礼生的仪式与文献的来源,探讨这种仪式、文献与王朝礼仪之间的关系,并追溯其步入四保乡村的历史进程;第四部分探讨礼生与道教等仪式传统之间的互动关系;第五部分论述道教科仪和王朝礼仪在旧汀州尤其是四保地区的渗透过程,为理解四保礼生及其礼仪提供历史的脉络;第六部分是结论,将简评礼生的文化中介功能,并讨论文化中介研究对民间文化史研究的方法论意义。

一、礼生研究的学术史回顾

作为一种仪式专家,礼生在中西文献中常被提及。在官修政书、地方志、民间家礼文献、古典小说中,都不难找到礼生的记载。自近代以来,一些以描述中国社会文化现象为主题的西文书籍,也对礼生及其礼仪做了详略不等的介绍。比如,长期在福州传教的美国公理会传教士卢公明(Justus’Dooittle),早在19世纪中叶就注意到礼生,他在《中国人的社会生活》中称之为“礼仪教授”。他提到,福州有两种礼生,一种接受政府津贴,另一种则受民间雇佣。他还对礼生参与的文庙祭祀仪式进行了详细的描述。

从事当代汉人社会研究的民族志,在描述、分析中国各地的宗教仪式时,也时常提及礼生。20世纪60年代,英国人类学家裴达礼(Hugh Baker)在香港新界地区进行田野调查时,在当地发现不少礼生,他称之为“司祭”(ritual officiants),他们谙熟礼仪,在当地祭祖仪式中担任重要角色。丁荷生(Kenneth Dean)在讨论晚清闽南广泽尊王崇拜时,细致描述了当地士民的祭祀仪式,参与其事的仪式专家就有礼生。魏捷兹(James Russell Wilkerson)对台湾澎湖地区的研究提到,当地称为“侍宴”的具有“士大夫风格”的祭祖仪式,也是由礼生表演、引导的。景军对甘肃孔氏家族的研究发现,1949年前,当地小学除开设正常课程外,还教授礼生的基本技能,不少学生曾赞相祭孔仪式。他称礼生为“礼仪表演者”(ritual performers)。

在中文著述中,最值得注意的是近二十年刊行的中国各区的调查报告集,如《传统客家社会丛书》、《华北农村民间文化研究丛书》及浙南民俗文化系列田野考察报告等。这些系列著作陆续刊发了数量可观的调查报告,其中不乏对礼生及其参与仪式的仔细描述。和前述传教士的记载、民族志调查一样,这些调查报告为我们了解礼生及其礼仪的区域分布提供了不少有用的信息。

然而,尽管礼生常被中西论著提及,但历史学、人类学、宗教学等人文社会科学对礼生的正面讨论,应该说近二十年才算起步,而且时至今日,学术界尚未给予应有的关注。以笔者管见所及,目前对礼生及其礼仪进行过较为深入的正面讨论的学者,仅有姜士彬、李丰楙、庄孔韶、王振忠、柯佩怡等人。

姜士彬《演戏与祭祀》

自20世纪90年代初开始,美国史学家姜士彬对晋东南地区的赛社活动进行了长期考察,相继撰写了《晋东南的庙会:南舍村与大西关村的赛》(1994)、《帝制中国晚期晋东南赛社中的“儒家”因素》(1997)等论文,并于2009年付印的《演戏与祭祀:华北乡村生活的仪式基础》(以下简称《演戏与祭祀》)一书中,对明清以来晋东南地区的赛社仪式及主礼生在其中扮演的角色进行了较为系统的考察。赛社是明清以来晋东南地区最为重要的乡村仪式活动,规模盛大,延续时间长。围绕赛社活动,当地形成了三种从业人员:乐户负责在赛社活动中奏乐,厨户负责制作赛社祭祀中供奉的食物,而阴阳生则作为主礼生,负责筹备、主持和引导赛社仪式。《演戏与祭祀》一书在解读清代、民国晋东南赛社文书的基础上,梳理了明清以来晋东南赛社仪式的历史脉络,细致考察了乐户、厨户和主礼在晋东南赛社仪式中扮演的角色,并对晋东南赛社仪式与王朝祀典、士大夫礼仪之间的关系进行了推断。

姜士彬指出,赛社文书应该是由受过教育的村民,依据“用于其他目的的礼仪文本”,或是通过“模仿重要的公共或家庭仪式”创制的。他认为,这些相应的礼仪范本包括《性理大全》、《家礼》等典籍;而相应的礼仪包括乡饮酒礼、乡约和祖先祭祀等。姜氏特别讨论了《家礼》的祭祖仪式、官方的关帝祭祀仪式及乡约仪式的基本结构,论述了这些仪式对赛社仪式的影响。他指出,“由乡村仪式专家撰写、在福建内地小镇刊刻的乡村祭神手册”,除了有可能借鉴流传于乡间的官方礼仪典籍外,“事实上像其他四保礼仪手册一样,是以朱熹《家礼》的某种版本为模版的”。这些讨论大致建立了赛社的仪式结构与朝廷和士大夫推行的祭祀仪式之间的关联。遗憾的是,由于姜士彬没有仔细梳理晋东南的区域社会文化史过程,也基本上没有触及这一地区的其他仪式传统,书中对赛社仪式传统及相应文本系统的形成、演变过程的讨论不很深入。

庄孔韶在其探讨闽东乡村社会的民族志《银翅》中,也花了一些笔墨考察闽东乡间的“先生”,并提出相当有趣的看法。庄氏所说的“先生”,“是指通晓儒家礼仪者,他们多才多艺,如会书法,粗通诗词、联语,懂相术,为农人以生辰八字合婚,会阴阳,勘察房屋和坟墓风水,热心于村公共事务”。这些先生除从事日常生计外,还参与民间家庭礼仪、看风水与合婚三种主要活动。这样看来,他们与本文讨论的礼生应属同一类人物。庄氏调查的一位先生,活动半径达二三十公里,与当地道士活动半径大体相似。庄氏还注意到,先生一方面在乡间传播儒家思想,另一方面又吸收“道士之术”与民间信仰,因此,他称之为“文化与人事之媒介人物”。可惜的是,庄氏在书中并未交代这些先生在仪式表演中扮演的具体角色,也没有交代他们有无礼仪科仪本。

继姜士彬、庄孔韶之后,台湾学者李丰楙撰写了《礼生与道士:台湾民间社会中礼仪实践的两个面向》与《礼生、道士、法师与宗族长老、族人:一个金门宗祠奠安的拼图》两文,探讨了礼生在台湾社会中的地位及其与道士、乩童等仪式专家的关系和异同。他认为,礼生与道士是1949年前台湾最为重要的两个仪式专家群体。礼生见诸台湾大多数地区,在王爷崇拜盛行地区尤为普遍。他们参与表演的仪式很多,小至家庭的生命周期仪式,大至涉及整个社区的年节仪式。1949年以前,礼生一般由识文墨、通礼仪的致仕官员、生员和普通文人充任。其参考的礼仪文本包括吕子振《家礼大全》、张汝诚《家礼会通》以及手抄“家礼簿”。李氏还对礼生与道士的职业,尤其是他们在礼仪中扮演的不同角色进行了比较。他认为,礼生与道士有四点重要差别。首先,道士的职业相对封闭,其专门知识只通过家庭和师徒关系授受,而礼生向所有谙熟礼仪者开放。其次,礼生在仪式表演中负赞相之责,而道士直接表演仪式。再次,道士的学习期较礼生为长。最后,礼生侧重社会和人伦层面,而道士偏重于人与超自然沟通的层面。正因为如此,他们可以在具体的仪式实践中相辅相成。李丰楙的研究不仅提供了有关台湾礼生的丰富资料,而且初步区分了礼生与道士的差别,为进一步讨论礼生在民间文化中的角色提供了一个出发点。但是,“家礼簿”主要内容是什么?礼生的知识是如何传授的?它们是在什么历史过程中产生的?礼生在这些过程中究竟起了什么作用?这些是笔者在阅读李氏论文过程中想到的问题。

《台湾南部客家三献礼之仪式与音乐》

应该说,李丰楙的两篇论文虽未明文说明,但不难看出,它们探讨的对象主要是台湾的闽南族群,而非整个汉人社会。在这种意义上说,柯佩怡的《台湾南部客家三献礼之仪式与音乐》一书,关注了台湾客家族群的礼生及其仪式,补充了礼生在客家族群的情况。本书是在作者长期考察台湾南部美浓地区的仪式音乐的基础上写成的一部音乐民族志。本书首先追溯了三献礼的历史渊源,描述了当代台北文庙祭祀中的三献礼,大致建立了乡间流行的三献礼与王朝礼仪之间的关系。其次,作者介绍了美浓地区流行的三献礼中的执事在礼仪中的职能,在这些执事中,请诰生、读祝文生、通生、引生等应属于本课题讨论的礼生系统的仪式专家。再次,本书概括了美浓地区各种三献礼、九献礼的仪式过程及礼生系统的仪式专家在其中执行的职能。最后,本书还详细描述了美浓地区的岁时礼仪、临时礼仪与生命礼仪的仪式过程。这些细致的描述,为了解礼生在美浓客家社区生活中扮演的角色,进行跨区域的比较提供了丰富的素材。

王振忠在梳理明清以降徽州文书的基础上,撰成了《礼生与仪式——明清以来徽州村落的文化资源》一文,对明清以来徽州礼生与礼仪的关系进行了细致的讨论。王氏认为,在传统徽州社会,礼生在各类祭祀中颇为常见。他们参与、引导在祠堂举行的祠祭、祖坟举行的墓祭、会社组织的会祭以及丧葬、冠、婚、祈雨等仪式。王氏还根据徽州一地的情况,辨析了礼生与先生、祭文本与村落日用类书之间的差别。他指出,在徽州,礼生基本上是非职业性的,他们是参与、引导祭祀的仪式专家,也就是说,他们只是礼仪中的一种角色,一种称呼。在祭礼之外,没有礼生的说法。同时,他们也类似于庄孔韶所称的“先生”或“斯文”,亦即包括私塾先生和乡村读书人在内的群体,在徽州乡村事务中扮演重要角色。王氏认为,这种礼生的存在形态,可能与徽州的地域特征密切相关,他指出:“徽州因其商业的发展,社会流动的频繁,以及较高的识字率,除了一些专业性极强的仪式需要道士、僧人和堪舆师出场,一般情况下,各个村落或宗族均能依靠自身的文化资源(即村落中的‘先生’或‘斯文’)满足日常生活中诸多应酬的需要。”王氏还对村落日用类书的内容与来源进行了讨论,建议将礼生的礼仪手册归入村落日用类书的范畴。这一研究利用了作者多年悉心搜集的丰富的徽州文书,对礼生与徽州礼仪之间的关系进行了颇为系统的描述,并对若干相关问题进行了辨析和讨论,为进行跨区域的比较研究提供了不可多得的素材。

此外,值得一提的还有刘秒玲的《万安一个乡村礼生的历史与现实生活》一文。这篇文章是作者依据其外祖父从事礼生的经历撰成的一篇调查报告。这位礼生从事的宗教仪式活动,主要包括择日、丧葬(出柩)、风水(安门、迁脚、看坟墓、修坟墓)、祖先祭祀(烧纸、写告文)、管库(在婚礼中负责登记礼金)等。其活动范围以自身所处的镇为中心,涉及附近其他三个乡镇。文章还提到这位礼生的两个仪式背景:其一是他的曾祖父是个秀才,曾传下礼仪手册(所谓“告文簿和记载各种祭典仪式的书”);其二是他年轻时曾拜师学过所谓“道学”,亦即道教科仪。这篇文章描述了一个资深礼生的生活实态,为了解礼生的区域存在形态提供了一个鲜活的个案,不过由于作者没有对礼生、道士、风水师等不同仪式专家进行必要的区分,将其从事的堪舆、道教科仪等宗教仪式活动,均归入礼生活动的范畴,可能失之简单、偏颇。

从上述讨论可见,目前学界对礼生的探讨才起步不久,对礼生在历史上的源流与嬗变,礼生与王朝礼仪的关系,礼生进入民间的历史进程,礼生的区域存在形态,礼生仪式手册的基本形态、知识体系与传承系谱,礼生在近现代仪式生活中的地位,礼生及其礼仪对民间教派的影响等问题,学界尚未进行过深入、系统的讨论。笔者在《礼的世界:明清福建四保的礼生、祭祖、乡约与地方寺庙》、《闽西四保地区所见五种祭文本》、《明清时期的礼生与王朝礼仪》、《明清时期的神乐观与王朝礼仪——道教与王朝礼仪互动的一个侧面》、《祭文本、礼仪下乡与意识模型》、《帝制中国晚期的道士与王朝祭祀:神乐观的个案(1379~1743)》、《儒教礼仪与中国乡村:明清至民国闽西四保的礼仪变革与社区转型》等多篇中英文论著中,已对中国历史上礼生的源流、明清时期礼生与王朝礼仪的关系等问题进行了较为系统的讨论,本文通过广泛搜集、梳理礼生的祭文本史料,结合田野观察资料,侧重论述礼生在闽西四保的存在形式、他们主导的礼仪实践和他们的礼仪手册,探讨他们与王朝礼仪、士大夫礼仪与道教科仪之间的复杂关系。

在讨论四保礼生之前,笔者先以闽西田野民族志资料为基础,对礼生参与闽西仪式的地域分布、类型等信息进行初步梳理,以便了解礼生在整个闽西地区仪式生活中的地位。此处利用的田野民族志资料是劳格文(John Lagerwey)主编的《客家传统社会丛书》刊载的田野报告。自1996年起,在劳格文、杨彦杰等学者的组织下,来自高校和研究机构的学者与地方文史专家一道,在福建、广东、江西等省客家聚居区开展了广泛的田野调查,在此基础上编成《客家传统社会丛书》三十余种。其中在旧汀州地区开展的田野考察,其主要成果刊载于《闽西客家宗族社会研究》、《闽西的城乡庙会与村落文化》、《汀州府的宗族、庙会与经济》、《闽西北的民俗宗教与社会》、《长汀县的宗族、经济与民俗》、《长汀城关传统社会研究》、《宁化县的宗族、经济与民俗》等书,这些报告为了解从晚清、民国至当代礼生在闽西的分布、礼生参与民间仪式的情形提供了不少线索。笔者对这些报告中提及的相关信息进行了整理,编制成附表1。

从附表1可以看出,礼生在旧汀州地区相当普遍。在《客家传统社会丛书》刊载的田野报告中,主题涉及祭祀的报告约有80篇,其中26篇(约三分之一)提及礼生。从地理分布看,礼生见于旧汀州府所属八县。他们最频繁参与的是围绕社区保护神举行的各种仪式和典礼,报告共提及此类活动达20次。这些仪式包括地方神的祭祀、巡游、神诞庆贺、醮、进香等仪式活动。他们在祖先祭祀中也扮演重要角色,提及此类活动者达8次。他们还赞相婚礼、丧礼、祭龙头等礼仪,这些仪式在报告中分别被提及2次、3次和1次。当然,这些田野报告并非现实的直接反应,而是经过了作者的取舍筛选,与实际情况恐有不符之处。比如,可能由于比较侧重对社区仪式的介绍,这些报告提及礼生引导丧事者不多,这与笔者在闽西田野所见是相左的。然而,透过这个表格还是可以看出,礼生在这一地区的仪式生活中,可以说扮演了非常重要的角色。

在田野报告中,参与仪式的礼生数量不一,但二位似乎比较常见。当参与仪式的礼生超过一位时,人们使用不同的名称来称呼他们。通赞通常用来称呼仪式中最为重要的礼生,而亚赞和引赞则用来称呼较不重要的礼生。不过也有例外。在连城姑田祭祀地方神时,引导仪式的礼生共有四位,而最重要的礼生被称为“唱通”,这一职事是由当地地位最为尊崇的士绅或乡老担任的。其余三位礼生被称为“陪通”、“引赞”和“陪引”。

在大多数情况下,礼生不仅引导仪式,而且唱读祭文。在唱读祭文时,他们用的是所谓的“官话”。在明清时期,礼生一般由拥有科举功名和政府职员担任,到了民国时期,小学毕业便有资格担任礼生,而现在多半由高中毕业生担任。只有在特殊情况下,才需要加上特别的条件,比如在祭孔仪式上,礼生就需由地位尊崇的地方文人担任。至于礼生是否收取酬金,这些田野报告多半语焉不详,仅有一篇报告提及礼生收取酬金。

二、礼生与四保的仪式生活

本文考察的四保地区,是位于明清时期汀州府所属的长汀、连城、清流、宁化四县毗邻地区的一个村落群,总共包含七十余个自然村。在清代,这里曾是南中国地区一个重要的雕版印刷、出版中心。自1995年起,笔者在当地开展了长期的田野调查,相继接触到数十位礼生,搜集到礼生使用的仪式手册(祭文本)近五十种。这里对礼生的讨论,就是在分析这些仪式手册和田野资料的基础上写成的。这里首先考察礼生群体与四保仪式生活的关系。

(一)谁是礼生?

仪式表演,不管其宗教归属如何,是与仪式专家的策划、筹备和引导分不开的。假如说礼仪是表演,祭文本是剧本,那么,礼生就是导演。这些礼仪的导演究竟是什么人呢?根据老人回忆,过去要成为礼生,必须有科举功名(如举人、生员),或是官吏,或是监生。一位老礼生指出,一个人成为监生后,假如他不想被别人取笑,想参加一年一度专由斯文(科举功名获得者)参加的酒席,他需要做的头一件事,就是拥有一册祭文本。这不难弄到:他可以通过购买或抄录的方式得到它。他还必须开始学习如何撰写祭文和行礼。因此,学习礼仪似乎成了庶民向士绅转化过程中的必修课。通过学习礼仪,具备功名身份的人,才最终为地方士人所接受,成为他们的一分子。正因为如此,他们的身份转换的过程(庶民→士人),也就体现为他们成为礼生的过程。

从这种意义上说,至少从四保乡民看来,一方面,礼生是一个职业,一种行当,另一方面,更为重要的是,它是士大夫身份认同的一个侧面,每个士大夫同时也是礼生。也就是说,至少可以从两个层面界定礼生:一是作为一种行当的礼生,一是作为角色、训练和认同的礼生。应该说,这种区分其实也是礼生自己的分类。笔者认识的两位礼生在聊天中提到,有的礼生经常赞相白事,从中赚了不少钱,他们说这些人是以礼生为职业的,真正视礼生为职业的人,在四保乡间是不多见的。

1905年废除科举后,成为礼生的基本条件,是小学毕业(当时村民多将之等同于科举时代的生员)。现在,礼生名义上向所有识字者开放。当然,有能力成为礼生的人并不多,而且目前在当地对此表示兴趣的村民仅有少数。在现代教育的冲击下,礼生的地位已有所下降,有的村落甚至出现礼生后继无人的危险,有的村落的老礼生则开始注意培养下一代的礼生,如在雾阁村,一位礼生有意识地指导两位初中生学习唱礼。

要成为礼生,除具备科举功名等基本条件外,尚须掌握若干基本技能。首先,祭文本通常提供了大多数礼仪场合所需祭文的帖式,礼生必须知道如何准确地调整日期、名称等。其次,他还须会写像样的书法。再次,称呼大约是礼生最基本也最困难的基本技能。一个不妥的称呼,不仅让礼生自己丢脸,还可能会影响到东家与仪式参加者之间的关系。四保一位礼生的手稿,共抄录了近三千种用于不同场合的称呼用语,要熟悉这些用语本身就是很难的事,更不用说将所有用语默记在心了。复次,礼生尚须知道如何使用“官话”唱礼和诵读祭文。不过,对大多数礼生来说,这并非难事。礼生在各种礼仪表演中长大,借用保罗·康纳顿(Paul Connerton)的说法,不少礼仪的动作已“体化”(incorporated),成为村民身体技术的一部分。最后,有些地方的礼生还兼做择日,比如在与汀州毗邻的漳平县,礼生的主要职能之一,是根据死者的生卒时辰和生肖属相,选定大殓、辞世奠、盖棺、出殡、下葬等活动的吉利时刻,推算犯“丧煞”的生肖属相。在华北不少地区,这是阴阳生的基本技能。在四保,尽管有一些礼生知道如何“拣日子”,但是这在礼生当中并非普遍现象。

无论从普通村民还是从礼生的角度看,礼生与四保的其他仪式专家不同。有调查报告称,江西万安一位曾学过道士的礼生认为:“礼生与道士没有什么很大的区别,别人既可称他为‘礼生’,又可称他为‘道士’。更何况,在当时万安的乡间社会,他在学道期间所学的东西要比赞相礼仪有用得多,他对自己的身份并不看重,更没把自己想到具有‘士大夫风格’那一层上去。”从这份报告提供的信息,我们无法判断这种情形在万安是否普遍,不过,从这位礼生对做礼生与“学道”做出明确区分看,礼生与道士之间的分野意识还是清楚的。四保人经常无法分清和尚与道士之间的差别,但对于谁是礼生,他们是很清楚的。操办礼仪之时,他们很清楚在哪些场合应请礼生,哪些场合不必请礼生。同样,礼生也将自身与道士、和尚等仪式专家区分开来。在与礼生接触的过程中,他们经常在有意无意中强调自身参与的是“礼”,亦即有“士大夫风格”的礼仪,以此区别于其他仪式专家。

从传承看,礼生与道士等仪式专家确有区别。李丰楙认为台湾的礼生是个相对开放的社会群体,这一看法也适用于四保。从笔者所接触礼生的情形来看,子承父“业”者固然有,从本村老人学习做礼生的事例更为普遍,甚至还有向外村老礼生学习的情形(从四保洋背包氏搜集到的0305号祭文本,就基本上传抄自雾阁邹氏的0104号祭文本)。这一方面是由于大多数礼生并非职业性的,礼生群体没有必要对外封闭,另一方面,则是因为做礼生并不需要长期的专门训练,而可以在潜移默化中慢慢习得,因而一个排他性强的群体也难以形成。一般而言,是否传授礼生的知识,更多服从于实际的考虑。每个族、每个房每年都有祭祠、扫墓之举,赞相祭祀的礼生,当然最好以不从外族、外房雇请为佳。因此,培养本族、本房族人做礼生的现象就很普遍。至于这个族人是否非得礼生本身的子弟,并不是十分要紧的事。笔者接触过的许多礼生,其父母本身并非礼生。

在裴达礼研究的新界上水村,礼生在村民中似乎没有太高的权威,成为礼生类似于培养一种爱好。相比之下,景军研究的孔氏礼生,更受村民的尊敬。在四保,过去礼生也同样受到村民的礼遇,这可在账本中找到侧面的证明。根据1904年的雾阁邹氏龙川公房祭祖账本,两名来自本支的礼生应邀前往赞相墓祭。除作为本支成员应得份额外,他们还分得若干米粄和猪肉。同时,只有他们和主祭享有乘坐轿子的优遇。在老礼生的记忆里,坐轿子是很风光的事。在这个例子中,可能因为礼生来自本支子孙,祭祖为其本分之事,他们的服务并无酬劳。若是由私人或他族他村所请者,则须支付工资。一位名叫邹恒琛的资深礼生回忆说,受雇礼生的待遇是相当不错的。抗战期间,他自己曾赞相一个丧礼,共得银圆二十元。尽管如此,礼生对他来说至多是个半职业性的工作。

这位邹恒琛老人,是笔者在四保调查期间最为熟识的一位资深礼生。他生于1917年,六岁入私塾,中间因故辍学。十一岁时入小学,十三岁毕业,时值内战。1935年,红军离开四保后,恒琛在邻村小学找到职位。恒琛做礼生,始于30年代早期,亦即小学毕业后。他认为,别人之所以请他做礼生,首先是因为他是小学毕业生。对他而言,做礼生是自然而然的事。他一位堂叔是个监生,有册祭文本。他从后者那里借来祭文本,抄录了一份。至于如何赞相礼仪,他认为是从观摩其他礼生的表演中习得的。1938年,恒琛参加了本县录用收税员的资格考试,通过考试后,他在附近乡镇担任收税员至1943年,此后他辞去职务,回四保乡公所任职。恒琛指出,这段经历对他很重要。从村民的眼中,收税员是个不小的职位。村民请他做礼生,可能不仅因为他是小学毕业生,而且跟他的这个职位有关。1944年,恒琛离开乡公所,开布店一间。1947年,他加入国民党,很快担任本区党部头目。这个“历史污点”,让他在1949年后备受磨难,成了“反革命”。只是到1978年后,他才恢复了正常生活。此后,在乡村传统复兴过程中,他发挥了重要作用。在他主持和参与下,所属宗族的祠堂、族谱及礼仪相继恢复。村民重新邀请他赞相礼仪,他再次成为附近乡村最有名气的礼生之一。

(二)礼仪结构

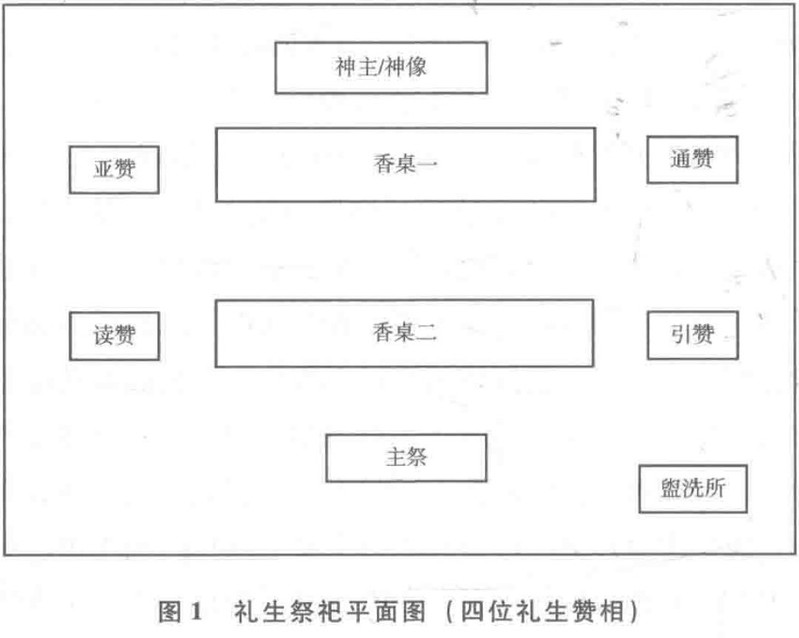

四保礼生赞相礼仪,根据的是当地流行的仪轨。大体说来,这些程式分成两种:四位礼生赞相的礼仪和两位礼生赞相的礼仪。前者用于比较重要的礼仪场合,如当地最重要的地方神邹公的祭祀和开基祖的祭祀等。后者则用于祭祀小神及近祖、婚礼、丧礼、祭龙头等。不过,两者的仪轨大致相同。根据各自的角色,这四位礼生分别被称为通赞、引赞、亚赞和读赞(或作读祝)。行礼之时,通赞立于左上角,引赞立于左下角,亚赞立于右上角,读赞立于右下角,主祭及陪祭则立于引赞与读赞的中间偏下(详见图1)。

四位礼生当中,通赞最为重要,他引导整个礼仪过程。其余三人均是他的助手。引赞与亚赞在礼仪中的职责相当,负责辅助通赞唱礼,只是前者稍微重要。读赞最重要的职责是诵读祭文。根据四保地区流行的一个仪轨,通赞唱礼十二次,引赞九次,读赞八次,并诵读祭文一次,亚赞六次。为了解这个仪式的结构,特将此仪轨抄录如下:

左上通赞 左下引赞

右上亚赞 右下读祝 祭神圣不用献牲

[通唱]起鼓、再鼓、三鼓;鸣钟奏乐,主祭绅士就位。参神。跪。扣首、扣首、三扣首。

[亚赞唱]兴。

[通唱]跪。扣首、扣首、六扣首。

[亚赞唱]兴。

[通唱]跪。扣首、扣首、九扣首。

[亚赞唱]兴。

[通唱]诣神座前上香。

[引唱]主祭绅士诣神座前上香。跪。上香。献爵。降神。酎酒。献帛。读祭文。

[伏俯读祝完唱]兴。

[引赞唱]复位。跪。扣首、扣首、三扣首。

[读唱]兴。

[通唱]行初献礼。

[引唱]主祭绅士诣神座前行初献礼。跪。初献酒、献牲、献汤、献馔。扣首。

[读唱]兴。

[引唱]复位。跪。扣首、扣首、三扣首。

[读唱]兴。

[通唱]行再献礼。

[引唱]主祭绅士诣神座前行再献礼。跪。再献酒、献牲、献汤、献馔。扣首。

[读唱}兴。

[引唱]复位。跪。扣首、扣首、三扣首。

[读唱]兴。

[通唱]行三献礼。

[引唱]主祭绅士诣神座前行三献礼。跪。三献酒、献牲、献汤、献馔。扣首。

[读唱]兴。

[引唱]复位。跪。扣首、扣首、三扣首。

[读唱]兴。

[通唱]行侑食礼。

[引唱]主祭绅士诣神座前行侑食礼。跪。侑食。举瓶酌酒。献羹、献饭、献茶、献果。扣首。

[读唱]兴。

[通唱]捧爵望燎焚文奠帛。复位。辞神。跪。扣首、扣首、三扣首。

[亚唱]兴。

[通唱]跪。扣首、扣首、六扣首。

[亚唱]兴。

[通唱]跪。扣首、扣首、九扣首。

[亚唱]兴。

[通唱]平身。礼成。

根据上文提到的仪轨,礼仪过程共分成七个部分:上香礼、初献礼、亚献礼、三献礼、侑食礼、送神和焚祝文。先由主祭烧香,代表社区请神,读赞诵读祭文,说明举办仪式的目的及涉及的社区。第二至第四部分的主要任务,是由主祭将供品献给神明或祖先。第五部分的目的是敦请神明或祖先品尝供品。此后送神。礼仪的最后一部分是烧化祭文。这些部分是由主祭的叩拜分开的。参神和辞神在整个仪式中比较重要,均行三跪九叩礼,而献祭则行一跪三叩礼。在整个礼仪中,主祭须跪拜十五次,叩头三十四次。

在四保仪轨中,主祭与礼生的关系颇值注意。施舟人与丁荷生指出,道教礼仪为民间宗教提供了统一的仪式框架,道士是社区和超自然之间的中介。而韩明士(Robert Hymes)则认为,在道教的“官僚性模式”(bureaucratic model)亦即以道士为中介的模式之外,尚有村民与超自然之间直接打交道的“私人性模式”(personal model)。四保礼生主导的礼仪显示的,则是与上述两种都不尽相同的方式。在四保礼生的礼仪中,一方面,与施舟人与丁荷生提出的模式不同,四保村民与超自然世界的沟通,是由主祭也就是社区代表进行的,并不以礼生为中介。另一方面,这种沟通是在礼生的引导下进行的,礼生的仪轨提供了引导的具体程式,这些程式具有相当浓厚的官僚制度的色彩。它并不是韩明士所说的世俗与神圣之间的直接交流。毋宁说,这种沟通是与上述两种模式都不完全相同的一种方式。

(三)礼生与四保乡村礼仪

为了解礼生在四保社会文化中的地位,这里还需对四保的主要礼仪及礼生在其中的地位作一交代。四保的主要礼仪计有以下几种。

其一,祖先祭祀。祖先祭祀一般于重要节庆及特殊场合在家户神龛、祠堂、祖墓举行。家户神龛多立于厅堂内,上奉近祖照片及书有“某某始祖一脉裔孙”的纸制神主牌,近年也有以大理石打造神主牌者。村民多于每月初一、十五及新年、清明、端午、七月半、中秋、重阳等重要节日烧香、设供。农历十二月廿四或廿五至次年元宵节,村民在厅堂或祠堂内悬挂祖先画像。祠堂祭祖,一般在新年、清明和中秋举行。在家户神龛与祠堂之间,又有所谓的“众厅”(类似于闽南的祖厝),也是祭祖活动经常发生的所在。墓祭在祖墓进行,涉及的群体小至家庭,大至高等宗族。家祭和涉及少数家庭的墓祭,一般没有礼生参与,而祠堂的祭祀活动和大规模的墓祭则需要礼生赞相祭仪。

其二,地方神祭祀。地方神祭祀主要于节庆和当地人所谓的“会期”(可理解为举行庙会的时期)在寺庙举行。在前一种场合,一些村民各自至寺庙烧香、设供,基本上是个体行为,一般没有礼生的参与。后者主要发生于庆祝邹公、天后、关帝等神明的神诞或举行醮仪之时,村民除设供外,过去还多请戏班演出。晚清民国时期,邀请礼生和香花和尚参与是常态(直接证据就是祭文本中保存的大量用于地方神祭祀的祭文),偶尔也请道士参加。20世纪80年代以来,这一活动基本上转由道士控制,而礼生与僧人基本上退出当地的地方神祭祀活动。笔者在四保调查期间,礼生参加地方神祭祀活动的场合仅见一次。从《客家传统社会丛书》所刊田野报告来看,在地方神崇拜活动中,礼生最主要的职能便是祭祀,亦即在主祭的配合下,引导或表演请神、读祝、献祭、送神等仪式。而道士的主要职能,在于表演道教的斋醮科仪,目的是重建宇宙及更新社区秩序。

其三,人生礼仪。人生礼仪包括满月、婚礼、祝寿、丧礼、葬礼等。婴儿出生满一个月,例由家长设宴招待亲朋,此即当地所谓的“满月酒”。满月酒一般不请礼生。婚礼包括出门、拜堂等礼仪,过去通常不请礼生,现在,拜堂多请一位礼生赞相。祝寿一般在老人年满五十岁后举行,十年一次。有些祝寿请礼生。至于丧葬礼仪,1949年前,中人之家及下户不请礼生,富户则请礼生、和尚和道士表演仪式。现在,丧葬礼仪通常均有礼生和道士的参与。礼生在丧葬礼仪中的角色,与道士或僧人形成明显的对比。礼生最为重要的职能,是理顺前来祭奠的亲朋与死者的关系,引导他们对死者的祭奠仪式。而道士或僧人在其中最重要的职能,一则在于消减死亡污染,二则在于帮助死者灵魂的超生。

其四,乡约礼仪。自明中叶至民国初年,许多四保乡村都有行乡约之举。乡约组织涉及礼拜圣谕牌、燕礼等礼仪活动。尽管现在已无从考证礼生在其中的具体角色,但礼生的参与是不容置疑的。

其五,其他。每年元宵节前后,四保各族组织抬龙灯或抬花灯活动,在活动开始前,例需行祭龙头仪式,祭祀活动都邀请礼生赞相。同时,当地还有所谓“拔龙”仪式,每年或每隔数年在正月或二月举行,目的在于重建村落与后龙山的关系,拔龙前的祭龙头仪式,也请礼生。另外,从下文对祭文本的分析来看,礼生还参与驱虎、驱虫、驱疫、祭谱、祭龙灯和上梁等礼仪活动。

此外,从祭文本收集的一些契约看来,有些礼生还涉足土地买卖、典当、分家、立嗣等活动。不过,礼生参与这些活动,主要不是因为他们的礼生身份,而很可能是因为他们的其他社会身份,也就是说,以前的礼生一般由拥有科举功名者担任,他们本身已在乡村社会经济生活中拥有一席之地。总之,在四保的乡村礼仪中,最为重要的过关礼仪(rites of passage),或由礼生单独赞相,或由礼生与其他仪式专家共同表演。

在四保调查期间,笔者总共观察到五次由礼生赞相的礼仪表演,这些礼仪表演涉及对地方神/祖先的祭祀、龙头祭祀、拜堂和丧礼等。因篇幅所限,这里无法一一介绍这些礼仪的具体情形。这里仅介绍礼生对邹公的祭祀活动,以使读者对礼生的礼仪有具体的了解。邹公是四保地区最为重要的地方神之一,同时又是当地大姓邹氏的始祖。每年春节期间,邹氏聚居的雾阁、双泉和上保三村,依次举行祭祀邹公的活动。活动是在上保的邹公庙内进行的。邹公庙有邹公雕像一座。2001年春节期间,神像为一个流浪汉失火焚毁。此后不久,三村倡首族人捐款重雕神像,募足款子后,即雇请一位长汀木雕工匠开雕神像。这一工作于2001年8月初完成。神像运回四保后,举行了开光仪式,笔者所观察的礼生礼仪,就是神像开光之后在邹公庙举行的祭祀礼仪。

神像是在8月11日运回四保的。当晚十一点,由雕匠在上保水口附近举行长达半小时的开光仪式。仪式结束后,神像抬入邹公庙内,安放神像后,在庙内宰猪一头。8月12日凌晨三点左右,猪已清理干净,乡民将猪头、鱼、干鱿鱼、鸡、米糕和酒等供品摆放在香桌上。三点五十分,祭祀开始,由雾阁、双泉、上保依次举行祭礼。雾阁的祭祀礼仪由四位礼生赞相,通赞、引赞立于庙左,亚赞和读赞立于庙右。主祭两位,面向神像立于香桌之前。雾阁邹氏有两大房,主祭两人即分别由两房指派,四位礼生当中,通赞和亚赞来自一房,引赞和读赞来自另一房。祭祀礼仪过程均由十位乐师组成的乐队全程伴奏,他们都是由邹氏雇请的。乐队有三人演奏二胡,三人敲锣,两人吹笛子,一人击铙,一人击鼓。三村祭祀表演总共仅花了大约半个小时。

祭祀礼仪本身是根据上文介绍的仪轨进行表演的。先由通赞唱击鼓、鸣钟、奏乐,开始祭祀,然后主祭就位参神,行三跪九叩礼。随后由主祭上香迎神,读赞至神像前跪读祭文。雾阁邹氏的祭文由邹恒琛作,其文本格式是:

维

公元二〇〇一年岁次辛巳六月朔xx越祭日xx主祭裔孙日升、光春等谨以香帛牲醴刚鬣茶果庶品之仪昭告于

敕封昭仁显烈威济广佑圣王太祖应龙邹公、昭德崇懿孚惠佑助圣妃陈、叶、李氏夫人之神位前跪而告曰

恭维

太祖

状元宰辅爵封公 卅载宦途惠政平

除暴安良伸正气 举贤抑佞树雄风

在朝在野皆为国 或说或行总尽忠

经济文章垂不朽 名标青史德声隆

征金保土铁心肠 护国显灵英烈扬

广佑圣王皇帝敕 宏施恩泽庶民康

欣逢诞日虔诚祭 伏乞祖魂来格尝

庇荫后昆长发达 文明富裕永荣昌

谨告

读毕,主祭至神像前行初献、再献和三献礼。每一献之前,均行一跪三叩礼。行献礼之时,由亚赞将各供品依次递给主祭,主祭再将它们献给神明。接着行一跪三叩礼,然后行侑食礼。礼毕,焚化祭文,辞神。主祭行三跪九叩礼后,通赞唱“平身,礼成”,宣告祭祀结束。

在整个祭祀过程中,除了读赞外,所有礼生均站在固定的位置唱礼,而主祭则必须频繁地在神像前和香桌前来回走动。他们要到盥洗处洗手,至香桌前上香,行三献礼、侑食礼等。读赞也必须到香桌前读祭文。礼生赞相礼仪,一般称作“唱礼”。唱礼和读祭文时,使用带浓重四保腔的官话。他们说话时使用的腔调,介于说和唱之间。四位礼生都穿着中山装。

(四)祭文本

施舟人指出,在道教礼仪中,书写文字扮演非常重要的角色;同样,在礼生礼仪中,书写文字也十分关键。在所有的礼生礼仪中,撰写、诵读和焚烧祭文,几乎都是不可或缺的部分,因此,礼生和道士相似,与基本上不使用文书的普通巫师颇为不同。礼生最为重要的科仪本,就是这些祭文的集子,当地一般称为“祭文本”。其形式类似于台湾的“家礼簿”、香港新界的“礼仪便书”和山西上党等地发现的古赛写卷。

附表2和附表3归纳了笔者在四保收集的50种祭文本的基本信息。大多数祭文本都是抄本,印刷的极为少见(仅见三例)。50种祭文本中,23种传抄于晚清和民国时期,25种传抄于20世纪八九十年代,2种传抄于21世纪初。绝大多数传抄者和现持有人均为礼生,而这些祭文本是他们最重要的礼仪手册。从附表2中可见,晚清的传抄者一般都有功名,这证实了笔者在田野访谈中获得的信息。附表2还显示,从民国时期开始,教师在礼生中所占的比重逐渐提高。

祭文本通常包括六个部分:仪注、帖式、祭文、对联、符咒、契约(详见附表3)。其中祭文当然是最为重要的,50种祭文本总共收录了8465件不同文件,而祭文就占了超过7000件,约占总数的85%。根据祭祀的对象,可将祭文细分为三类,这三个对象是神明、祖先和死者,其中用于丧葬礼仪(死者)的祭文有4000多种,超出了用于祭祀神明和祖先的祭文的总数。当然,这并不是说,丧葬礼仪比神明和祖先祭祀更为重要,而是说丧葬仪式涉及各种不同的社会关系,而每种社会关系几乎都需要单独的祭文,这样一来,祭文自然数量更多。仪注是礼仪的具体程式,提示了在某一具体仪式过程中礼生与主祭应该唱赞的言辞和执行的动作,这一部分对仪式的重要性是不言而喻的。帖式涉及如何写请柬、礼单等各色柬帖,也是祭文本的基本部分。对联也是如此。在四保,几乎所有重要的仪式都需要对联,因此,祭文本收录了数量可观的对联。有些祭文本还收录了符咒,这一点很值得注意,下文将详加讨论。最后,祭文本还收录了契约,这表明礼生不仅是仪式专家,还涉足当地的社会经济活动。

从附表3可以看到,这些祭文本涉及各种仪式实践。比如,第0101号祭文本收录了围绕天后、关帝、邹公举行的不同仪式的祭文。如天后祭文,有的祭文用于“天后娘娘神座前”跪告之时,有的注明是“有戏酒用”,有的注明是“圣母出宫文”,有的注明“建平安醮祭文”。再如关帝祭文,有的是用于祭祀神座的,有的注明是“回庙祭文”,有的注明是“回庙中接案祭文”。邹公祭文也是如此。这本祭文本收录了“祭邹公正、六月出案预晚上寿文”,又有“案去邹公庙文”。从标题不难看出,有的祭文是用于祭祀的,有的是用于演戏、宴酒的,有的是用于打醮的,有的是用于游神的(上面提到的“出案”、“接案”均与游神有关)。

祭文本中收录的祭祖祭文,大致可分为两类:一类是用于特定祖先的特别祭文,另一类是适用于不同祖先的通用祭文。仍以第0101号祭文本为例。这本祭文本的抄录者是雾阁人,收录了邹氏始祖至第二十一世先祖的祭文。同时,这个文本还收录了不少所谓的“通用文”,亦即适用于不同祖先的祭文。还有不少祭文是针对不同的仪式场合的。如上述通用文中,有“祭祖考坟通用文”,有“春祭祖祠、坟文”,有“秋祭祖祠、坟文”,有“冬至日祭祖祠文”,有“祭有诰封祖考坟文”,相关的还有“祭族谱文”等。这些祭文涉及不同的仪式时间(春祭、秋祭、冬至日祭)、地点(祠堂、祖坟)、对象(普通的祖先、有诰封的祖先)等。

同样,丧葬祭文的类型也相当复杂,仅是其中的礼仪程式,就涉及引魂、成服(有时写作承服)、入殓、发引(或出殡)、入厝(或入圹)、除灵(或烧金楼)、做七、小祥、大祥、入祠等。由于这些程式涉及不同祭祀主体,相应地,每种程式都包含若干种祭文。比如发引祭文,第0101号祭文本收录了“发引承重孙祭祖父母文”、“孙祭祖父母文”、“子祭父母发引文”、“父发引祭文”、“母发引祭文”、“继父母发引继子祭文”、“伯叔发引祭文”、“伯叔母发引祭文”、“伯叔祖发引祭文”、“叔婆发引祭文”、“兄弟发引祭文”、“侄辈发引祭文”、“姊妹夫发引祭文”、“姑丈发引祭文”、“姨丈发引祭文”、“姻翁发引祭文”、“宦家九十以上者姻翁发引祭文”、“岳父发引祭文”、“外祖发引祭文”、“先生发引祭文”、“男人发引通用祭文”、“男少年发引祭文”、“姻太母发引祭文”、“外祖母发引祭文”、“母妗发引祭文”、“岳母发引祭文”、“姑发引祭文”、“姨发引祭文”、“姊发引祭文”、“姊妹发引祭文”、“妹发引祭文”、“伯叔发引祭文”、“嫂发引祭文”、“女人发引通用祭文”等,这类祭文的繁杂,由此足见一斑。

应该注意到,这些不同类型的祭文,是在仪式过程中被使用的,它们在仪式过程中的位置是有严格规定的。从上文所引仪注中,我们大致可以分出上香礼、初献礼、亚献礼、三献礼、侑食礼、送神和焚祝文等七个仪节,而祭文是在上香之后、初献之前,也就是在引赞唱“读祝文”之后诵读的。这个位置在整个仪注中的逻辑不难理解,在上香之后,祖先应该已经降临祭祀场所,在这一环节读祝文,可以在歌颂祖先功德的同时,告知祭祀的用意所在。只有在进行相关的说明之后,方可进入奉献供品的环节。

总之,这些祭文本属于在礼仪中被表演的文本,为我们了解礼生和乡村礼仪提供了相当丰富的信息,也为讨论礼生引导的乡村礼仪与王朝礼仪、士大夫礼仪和道教科仪的关系,提供了不少证据和线索。

三、民间礼仪、士大夫礼仪与王朝礼仪

在对礼生、礼生引导的礼仪和仪式手册进行讨论之后,我们应该进一步追问:祭文本和田野所见民间礼仪,与何种仪式传统的关系最为密切?这些仪式传统又是如何渗入四保乡村的?在仔细阅读、比较祭文本和其他科仪文献的过程中,笔者发现,从礼仪文本、仪式结构和仪式专家三个层面看,礼生引导的礼仪,与士大夫礼仪和王朝礼仪有着较高的相似度,下面就从上述三个层面,讨论两者之间密切的渊源关系。

就文本而言,我们处理的当然就是祭文、祝文本身。对于这些文本的大致内容,上文已举例做了说明。那么,祭文本所收祭文是从何而来的?它们是由谁制作、传抄的?首先,不少祭文无疑是由四保礼生自己撰写的。不少祭文直接写明是给某某祖先的,文中列举了各该祖先的功绩,它们应该是礼生在祭祀这一祖先时撰写的。有些祭文则明确注明祭文作者。比如,第0104号祭文本中,就收录了不少晚清雾阁士绅撰写的祭文。如这个祭文本收录“祭关帝文”六首,其一题为“同治三年大兄星如拟作”,其二题为“大兄拟作”,其三题为“光绪七年拟作”,其四题为“光绪十二年拟作”,其五、其六题为璞山所作。又收录“天上圣母文”四首,其一题为“同治三年大兄拟作”,其二、三、四均题璞山所作。这个抄本又收录“太祖邹公寿诞文”两首,一题为“同治三年大兄拟作”,另一题为璞山所作。这些作者都是晚清雾阁的生员。从这个祭文本看,更多是所谓抄自旧本者,这体现了祭文在当地的传承。又如祭文本0108中“祭叔婶文”系“元暄(邹际虞,1795~1857)造”,“祭弟嫂文”注明系“克雍(邹希冉,元暄之侄)造”,“祭母哀章”系“江翰题”。这里的邹际虞、邹希冉均为雾阁人,而江翰是晚清长汀著名的文人。因此,这几篇祭文都出自长汀或雾阁本地文人之手。

不过,经仔细比较,有些祭文可能是从当地刊印的礼书和日用类书抄录的。四保作为一个印刷、出版中心,在清代曾相继刊行不少礼书,当地刊刻的日用类书中,也大都包含礼仪方面的内容。礼生在从事礼仪活动时,很自然会注意到这些书籍。比如,上文提到的称呼用语手册,可能抄自四保刊行的日用类书《酬世锦囊》或是礼仪手册《汇纂家礼帖式集要》等。第0401号祭文本所收“伏丧重丧三丧日便览”和“初丧出葬礼重丧法”两种文件,便来自《汇纂家礼帖式集要》一书。而这个文本所收的乡约禁条“禁田禾”(A),与明末刊陆培编日用百科全书《云锦书笺》所收“田禾禁约”(B)十分相似,为便于比照,兹将两文抄录于下:

[A]立禁字人上保约某等为严禁田禾事。窃见国以农为本,民以食为天。故及时耕种,栽布禾苗,输纳朝廷粮税,供养父母妻子。终岁勤苦,所系一家性命攸关。近有无耻之徒,罔知耕稼之艰难,徒徇一己之私欲。或纵牛羊残踏,或放鸡鹅噪食。遍地荒芜,举目惨伤。今会乡众歃血立盟,尽行禁止。且(凡)居民人等,务宜体谅遵守。各家俱要严固拦匣,毋得仍跟前弊。同盟之人,逐一轮次早夜巡察。不拘何人田地,若遇牛羊鸡鹅等畜践食禾苗,即时拿获,会众赔偿。倘有恃强不服者,必鸣于官府;阿纵不举者,连坐以问罪。使物不滋害,人得安生;庶粮有所出,家口有赖矣。特禁。

[B]立禁约人某等为严禁田禾事。窃见国以农为本,民以食为天。故及时耕种,栽布禾苗,输纳朝廷粮税,供䬵父母妻子。终岁勤苦,所系一家性命攸关。近有无耻人等,罔知稼穑之艰难,徒狗(狥)一己之私欲。或纵牛马践踏,或放鸡鹅噪食。遍地荒芜,举目惨伤。特会乡众歃血立盟,尽行禁止。凡居民人等,务宜体谅遵守。各家俱要严固栏匣,毋得仍蹈前弊。同盟之人,逐一轮次早夜巡察。不拘何人田地,若遇牛羊鸡鹅等畜践食禾苗,即时拿获,会众赔偿。倘有恃强不服者,必鸣于官府;阿纵不举者,连坐以同罪。使物不滋害,人得安生;钱粮有所出办,举家有所倚靠赖矣。特禁。

两相比较,我们发现两者的文字大同小异,应该有相同的文本来源。

有些祭文来自方志、类书等文献。比如第0101号祭文本收有一篇天后祭文,内容如下:

惟神菩萨化身,至圣至诚。主宰四渎,统御百灵。海不扬波,浪静风平,舟航稳载,悉仗慈仁。奉旨崇祀,永享尝烝。兹届仲春秋,敬洁豆馨,希神庇佑,海晏河清。尚飨。

这篇祭文,与光绪《长汀县志》所载天后祭文一字不差。同时,第0103号与第0401号祭文本收有祭祀关帝三代的祝文,内容是:

惟帝公灵源积庆,世泽贻麻(庥)。善则归宗,宜享尊崇之报;德能昌后,笃生神武之英。列上公之封爵,锡命攸(优)隆;合三世以笔殿,典章明备。恭逢佳辰,祗事荐馨。尚享。

而光绪《长汀县志》所载祭关帝三代祝文是:

惟公世泽贻庥,灵源积庆。德能昌后,笃生神武之英;善则归宗,宜享尊崇之报。列上公之封爵,锡命优隆;合三世以肇禋,典章明备。恭逢诹吉,祗事荐馨。尚飨。

除句子顺序略有颠倒及个别字词不同外,两篇祝文几乎完全相同。这表明,四保礼生在撰写祭文时,曾参考过方志文献。有趣的是,前一种祭文本的传抄者在抄录过程中,抄错了好几处,如误将“庥”抄成“麻”,将“肇禋”抄成“笔殿”,以致文句不通。这从侧面说明传抄这个祭文本的礼生的古文修养并不高。

这些例证说明,在祭文本与士大夫编纂的礼书、方志、日用类书等文献之间,具有一定程度的相关性。不过,在笔者经眼的祭文本中,完全能从方志、类书中找到确凿来源的祭文,数量并不是很多,但这并不足以说明,祭文本与这些文献之间的联系不够密切,理由是这些祭文就具体内容而言,可能与礼书或上述文献中收录的祭文不同,但就其风格而言,则有很高的家族相似度。因此笔者认为,就祭文、祝文而言,这类文本似应归人礼书的文献系统。

如果说对祭文本与礼书关系的讨论,祭文本身提供的证据并不多,那么,对仪式结构的分析,为探讨这个问题提供了更为明确的例证。为了比较祭文本所载仪式结构与礼书所载仪式结构之间的关系,笔者采集了《洪武礼制》所载文庙释奠仪式和社稷坛祭祀仪式的基本结构,以此与祭文本所载仪式结构进行比较(详见表1),结果表明,两者在结构上相当接近。文庙的释奠仪式于每年二月、八月第一个丁日举行。参加礼仪的有礼生两位、主祭一位(通常由知县担任)及陪祭(通常由教谕等担任)若干位。祭仪分作八部分:迎神、初献、亚献、终献、饮福受胙、彻馔、送神与焚祝帛。祭社活动于每年二月、八月第一个戊日在邑社稷坛前举行,亦由一位主祭和两位礼生参与。结构与祭孔礼仪相同。

不难看出,除了一些细节的差别外,四保仪轨与祭孔、祭社仪式相当接近。在这三种仪式中,核心部分是三献礼,这是三种仪式都具备的。三献礼之前的基本仪式是迎神,之后是送神,这也是三种仪式都具备的(不过,在四保祭仪中,迎神被称为上香)。再者,仪式的最后部分是焚化祝文,四保祭仪与另外两种仪式虽然名称有别,但仪式内容则基本一致。两者之间的主要差别,在于在四保祭仪中,有所谓的侑食礼,而在释奠和社稷祭祀中,取而代之的是饮福受胙;同时,后两种仪式中有所谓彻馔的仪式,而在四保祭仪中是没有的。尽管两者之间有这些差别,但应该说这三种仪式背后的“语法”非常相似。因此,可大致认定它们属于同一种类型的仪式系统。

另外,我们知道,礼生是祭文本的制作主体,也是这种文献的传承主体,同时还是相关仪式表演的引导者。因此,我们还应从这些仪式专家的层面,讨论祭文本与儒教系统的礼仪表演之间的关联。

在上文提及的《明清时期的礼生与王朝礼仪》等论文中,笔者已梳理了中国历史上礼生的源流、嬗变,笔者的一个基本结论是,汉唐时期,礼生本属朝廷专司赞相礼仪的职员。那么,这种本属官府的仪式专家,是何时进入民间的呢?由于没有确切的文献记载,很难回答这个问题。不过,自唐代以降,随着朝廷的礼制改革,礼生有可能逐渐进入民间的礼仪活动。

唐代是中国礼仪史上的一个重要转折时代,当时不仅太常寺和礼院置有专职礼生,礼生还在士大夫的世俗活动中赞相礼仪。敦煌出土的大量书仪,从侧面说明了礼仪在唐五代社会生活中的重要地位。北宋政和三年(1113),《政和五礼新仪》修成,宋徽宗诏凡天下百姓行冠婚丧葬之礼,均须严格遵行新仪,而在推行《政和五礼新仪》时,政府是以礼生为依托的,只是由于扰民太甚,只实行了七年时间。司马光《书仪》与朱熹《家礼》虽未提及礼生,但书中提及的礼仪引导者的角色与礼生的职能是相似的。据司马光《书仪》,行婚礼之时,婿、妇双方须自亲朋之谙于礼仪者中指派赞者,“凡婿及妇行礼,皆赞者相导之”。在《家礼》中,礼生的存在几乎是不言而喻的。以冠礼为例。行礼之前,主人须“择朋友贤而有礼者一人”为宾;行礼之时,又“择子弟亲戚习礼者一人为傧”,傧又“自择其子弟亲戚习礼者为赞”。此处虽未使用礼生一词,但宾、傧和赞的职能与礼生是基本相同的。

到了明清时期,朝廷一度在各地推选礼生赞相郡县礼仪,又在乡村建立里社坛—乡厉坛祭祀制度,推行乡约,士大夫则尝试不同的祖先祭祀仪式,建立正统的神明祭祀,在这些仪式中,礼生的在场是必不可少的。明清时期,民间之礼生见诸中西文字。明清时期的徽州是个重礼仪的地区,徽人的礼仪被称为“徽礼”。在当地祭祖活动中,礼生扮演相当重要的角色。在较为隆重的祭祀场合,赞相礼仪的礼生有着精细的分工,计有通赞、引赞、司樽、司帛、司祝、司馔、司盥、司过、毛血、散胙、饮福等名目,负责发送告知、安排祭器、雇佣车关、领唱祭仪、分发胙票、收支做账等事务。最为隆重的祭祖仪式,同时有42位礼生赞相礼仪。他们一般由举人、监生及其他有功名的士人担任。在1940年前后的北京,婚礼由礼生(当地称司仪?)引导。在整个仪式过程中,他们“行礼者发布具体指示,把行礼程序念唱出来”,他们可说是“完成整个仪礼的指导者”,“多请亲友中熟谙礼仪的人士担任”。

总之,通过祭文、仪式结构与仪式专家三个方面的比较,大致可以断定,四保所见礼生引导的礼仪,与士大夫礼仪和王朝礼仪有着非常密切的渊源关系,礼生使用的祭文本,相当一部分内容来自礼书或官方编纂的文献。现在的问题是,王朝与士大夫礼仪是如何进入乡村?从目前的研究状况看,这个问题不易回答。不过,我们可以设想,居住在乡村的士人与普通乡民,在哪些脉络中可能有接触王朝与士大夫礼仪的机会。

首先,下层士绅和乡民有观察到朝廷仪式表演的机会。上文提到,北宋、明代都曾在乡村指派礼生,落实朝廷颁布的仪式,其中宋徽宗指派礼生和明太祖选充礼生的政策,实施的时日都不长,不过,明初在全国乡村推行的里社坛和乡厉坛制度,虽然各地实施情形有别,但在明清两代一直是官方的政策。从明中叶开始各地推行的乡约制度,也有其特定的仪式。里社坛和乡厉坛祭祀仪式及乡约的仪式,在结构上与王朝礼仪基本一致,通过参与这些仪式,下层士绅与乡民自然可以接触到从属于王朝礼仪系统的祭文、仪式专家和仪式结构。

同时,在一些特殊的场合,下层士绅与乡民也有可能接触到朝廷的礼仪表演。笔者目前在四保地区寻获的最早的祭文,是收录于马屋《马氏族谱》的五件丧礼祭文,这是明中叶马屋进士马驯(1421~1496)去世时由福建及毗邻省份的地方官所作,作者包括江西巡抚金泽、汀漳兵备伍希闵、提学副使韦斌、汀州知府吴文度和福建布政司右参政王琳。按《马氏族谱》记载,弘治九年(1496)夏,马驯过世后,“其子综奏请葬祭,诏许之,敕工部进士严泰造坟,福建布政司右参政王琳致祭,动支官银一千一百五十两,葬公于所预卜之乐邱中”。可见,这些祭文作于弘治九年,而致祭马驯的地点,很可能是在四保或马驯晚年休养的乐邱(长汀近郊)。这样一次祭祀活动,为下层士绅和普通乡民接触朝廷的祭祀仪式提供了直接的机会。

其次,我们知道,礼生通常由官吏、拥有科举功名的士人和监生等充任,他们中不少人曾参加官方祭祀,对其程式自然是耳熟能详。《大清会典事例》康熙二十、三十年间颁布的事例规定,各州县学赞礼生,“选择在学肄业,文学兼优,仪表端整,声音洪亮者补充。大学六名,小学四名”;又规定使用生员赞礼的仪式包括万寿圣节、元旦、冬至、春秋二丁祭。也就是说,生员和普通官吏每年至少有五次观察、参与一系列朝廷礼仪的机会。至于监生,大概没有资格参与上述礼仪,但是他们有可能以乡宾的身份,参与州县举办的乡饮酒礼等仪式,从而直接接触朝廷礼仪。生员参与州县祭祀的情形,在笔者收集的祭文本中可以找到若干线索。在第0104号祭文本中,收录了“大成至圣先师孔夫子祝文”,祝文题目下小注云:“每岁以春秋仲月上丁日祭,天下皆同,府学本府主祭,县学本县主祭,三跪九叩,跪献跪读。”又“乡贤祠祝文”下注云:“教官主祭,一跪三叩,立献立读”。这些小注表明,这本祭文本的抄录者很可能曾经参与文庙释奠和乡贤祠的祭祀礼仪。

最后,正如上文指出的,礼生还有可能透过市场流通的礼书和包含礼仪文献的日用类书了解朝廷的礼仪制度。四保为清代南中国地区的一个重要出版中心,当地出版的书籍中有《会典》、《福惠全书》等典籍,其中不乏对官方祭祀的详细描述。同时,当地还刊印了大批应酬、家礼类典籍,其中应酬类书籍有《应世便书》、《应酬新声》、《应酬注释》、《应酬指南》、《酬世合璧》、《明公应酬》、《酬世锦囊》、《酬世续编》、《酬世精华》、《酬世探囊》、《酬世便览》、《应酬四六新编》、《酬世宝要》、《酬世八珍》等;家礼类书籍有《文公家礼》、《家礼大全》、《家礼方舆》、《家礼法窍》、《汇纂家礼帖式辑要》(又名《家礼广类》)、《文公四宝》、《家礼集要》等,这些典籍收录了不少祭文、仪注一类的内容。

比如《酬世锦囊》一书,系雾阁武举邹可庭(1715~1803)及其次子邹景扬(1744~1809)所编,此书在乾隆三十六、三十七年(1871~1872)成书后,在市面甚为流行,各地曾印行多种不同版本。其后,他们又与谢清潆于乾隆五十五年(1890)编成《新镌酬世锦囊》一书,此书包括《尺牍新裁》、《家礼纂要》、《对联隽句》、《帖式称呼》和《天下路程》五部分。其中《家礼纂要》部分共五卷,卷一包括冠礼、婚礼、丧礼、祭礼、受官、受封、追赠、墓上焚黄、祭土地、祭灶、祭五祀、祭里社、祭乡社等内容;卷二为大清律服制图;卷三收录了婚礼的相关帖式;卷四包括祭文、墓志铭、厝所图说等内容;卷五的主要内容是寿文、传文、行实、匾额、像赞等。其中卷一对冠、婚、丧、祭四礼仪注均有清楚的记载,而卷一上层、卷二上层、卷三和卷四收录了数量可观的帖式、祝文、书启和祭文。这些文本很可能成为礼生了解官方祀典和士大夫礼仪的重要来源,因此,在论及四保祭文本与朱熹《家礼》的关系时,姜士彬指出,“由乡村仪式专家撰写、在福建内地小镇刊刻的乡村祭神手册”,除了有可能借鉴流传于乡间的官方礼仪典籍外,“事实上像其他四保礼仪手册一样,是以朱熹《家礼》的某种版本为模板的”。

朱熹《家礼》

总之,不管从朝廷推行礼仪的政策,礼生本身的特殊身份,还是从明清时期书市涌现的大量应酬类和家礼类出版物看,下层士绅和乡民接触乃至参与朝廷礼仪和士大夫礼仪(它们在结构和风格上是非常相似的)的机会应该说并不少。这些机会为他们在乡村挪用这些礼仪提供了重要的经验和文本来源,而这应该就是四保所见民间礼仪与士大夫礼仪和王朝礼仪存在诸多相似之处的原因。

四、民间礼仪与道教科仪

在仔细阅读四保祭文本的过程中,笔者还注意到,在不少祭文本中,都收录了若干符咒(见附表3);大多数祭文本还收录了用于打醮、求雨等仪式的祭文;另有不少祭文本收录了驱逐瘟疫、害虫、老虎的祭文。这些符咒和祭文的存在,很难从士大夫所编礼书的文献传统进行解释,因为毕竟礼书不会收录这些内容,而且在不少明清士大夫看来,这些文本不但无法纳入礼书的系统,而且其正统性是值得怀疑的。因此,祭文本中的这些因素,需要从另一个角度进行解释。

为了让读者对祭文本中的符咒、打醮祭文等文本有清楚的了解,这里有必要先介绍这些文本本身的情况。

首先,介绍祭文本收录的符咒。在笔者搜集的祭文本中,五种祭文本各自至少收录了一件或一件以上的符咒,应该说这个比重并不高,不过,它们分别属于五个不同的礼生,也就是说,每四个礼生中,就有一个抄录了符咒。因此,尽管符咒在祭文本中并不常见,但不少礼生对符咒应该并不陌生。

在江坊搜集的第0505号祭文本,是收录符咒数量最多的四保祭文本。这个文本是在20世纪二三十年代抄录的。这个文本的抄录者是江瑞恭,此人号清波,是民国时期当地小学的教员。根据笔者访问的一位礼生的说法,此人是当时这一地区最有名望的礼生之一。这个文本总共收录了12件符。这些符都用于婚礼,有的贴于洞房间门、大门、厨门、厅堂、左右栋柱、轿子和床门,有的则由迎亲的妇女、新郎、新娘带在身上。

在枧头村发现的第0405号祭文本收录了8张符。这个祭文本是由村中一位礼生于20世纪末抄录的。这些符也都是用于婚礼的,分别张贴于大门、间门、厨房、男轿、女轿,或由新郎和新娘随身携带。这些符虽然在功能上与第0505号祭文本收录的符大致相同,不过它们的内容并不相同。

第0401号祭文本是在上保村发现的。笔者搜集这个文本时,其持有者是位礼生(现已亡故),他说这个文本是在民国初年由一位监生(也是礼生)抄录的。这个文本收录的2件符,分别用于婚礼和动土。另有2种祭文本收录了1件符。第0110号是在20世纪八九十年代由雾阁礼生抄录的,这件符是用于安太岁星君的。第0205号祭文本是由马屋一位小学教员、礼生在20世纪90年代抄录的,这个文本收录的是“驱白蚁符”。

由于资料所限,目前难以断定这些符的来源。我们只能从符上提到的神明,对其来源稍作推测。第0505号和0405号祭文本提到了普庵,第0401号祭文本的动土符也提到这个神明。这是个半道半佛的神明,是佛教普庵派最为重要的神明。劳格文和谭伟伦等人的研究表明,普庵派在闽西北地区有较强的影响。劳格文还指出,汀州南部主要是道教闾山派的流传地区,而汀州北部则是普庵派的势力范围。本章讨论的四保,恰好靠近这两个仪式传统的交界地带。因此,在这里发现与普庵派有关的符箓是不难理解的。另一些符就不容易解释了。如驱白蚁符提到玄女娘娘和曾廖先师,第0505号祭文本提到高元帅、北帝、九天玄女和佛祖。这些符似乎与几个而不是一个仪式传统有渊源关系,其中曾廖先师也许是两位风水师傅。

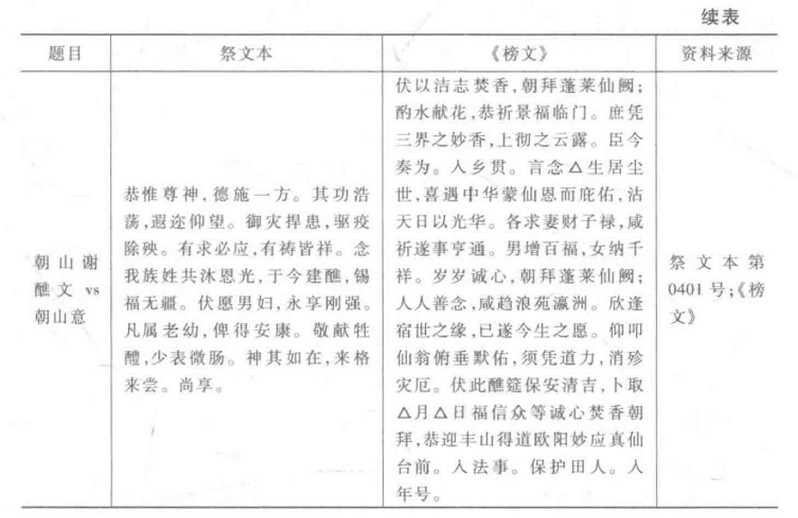

相比之下,祭文本收录的另一类文本与道教科仪的关系较为明确。在四保祭文本收录的祭文中,不少祭文与道教科仪而非朝廷祀典有关。以第0101号和0304号祭文本为例。祭文本第0101号收录了“建平安醮祭文”(二首)、“入宅建醮送神祭文”、“建禾苗醮送神祭文”、“咸丰十一年长发贼入境叩许保安醮筵赛还送神祭文”、“求雨建醮谢神祭文”、“虫食后龙树木祭文”、“虫食水口树木祭文”、“虫食禾谷祭文”、“驱蚁祭文”、“求社除虎患祭文”、“六畜瘟疫祭文”(二首)、“人受瘟疫求天地驱逐祭文”、“驱疫祭文”、“驱瘴疫祭文”等。而第0401号祭文本收录了“祭社坛除瘟疫保人口六畜文”(三首)、“祷神除瘟疫文”、“祭土地伯公除瘟疫文”、“安龙祭社神文”、“祭广佑圣王开光文”(二首)、“新年谢醮文”、“朝山谢醮文”、“祭松毛虫文”、“搬龙建醮谢神文”、“祭竹虫文”、“祭谷虫文”(四首)、“求雨表文”(三首)、“谢雨文”等。

从祭文标题可知,这些祭文涉及的仪式主要包括两大类:一是打醮,如平安醮、禾苗醮、保安醮、求雨醮、新年谢醮、朝山醮、搬龙醮、开光、安龙等;二是驱逐害虫、猛兽、疫病等,如驱逐食禾谷、树木的虫子,驱蚁,驱除虎患,驱六畜瘟疫和人疫。这两类祭文相当普遍,可以说见于大多数祭文本。尽管驱除凶猛的动物的祭文,在儒家的仪式语境中并非没有先例——这里只需提到韩愈的祭鳄文,但至少就明清时期而言,这些祭文中频频提及的醮仪,和那个时代主流的朝廷祀典和士大夫文化并不协调。那么,和这些祭文相对应的仪式是由谁表演的?应如何追溯这些祭文的渊源呢?它们与当地仪式传统有何关联?

根据笔者的调查,有的仪式是由礼生表演的。一位雾阁最有名望的礼生告诉笔者,以往如果在后龙山发现虫食树木的问题,村民一般邀请礼生前来举行驱虫仪式。他记得一位教员曾撰写祭文一篇,在社公坛、伯公坛之前表演驱虫仪式,据说这两个神是管辖虫子的。整个仪式与上文提及的礼生祭祀仪式相同。这位礼生估计驱虎祭文也是用于类似仪式的,不过他从未亲身见过或听过当地曾举行过这个仪式。笔者在江坊调查时,村中一位年长礼生提供了类似的信息。他提到,民国时期村中一位小学教员以撰写祭文闻名。在旱灾来临时,他会写求雨祭文;而在瘟疫肆虐时,他会写驱疫祭文。他还撰写驱虫祭文。有位村民打算修建坟墓,便请了一个风水先生为他找块风水宝地。这位风水先生找到了一块墓地,后来发现这块墓地里曾葬过人,结果修坟的泥水匠很快病倒了。他央求这位小学教员为他写篇祭文。后者便写了篇祭文,他在祭文中解释说,泥水匠只是雇来的工人,要责怪的应该是风水先生。祭文刚焚化,泥水匠的病就好了,而风水先生不久之后就死了。这个故事的可信度如何,我们无从证实,不过这显示礼生可能确曾表演过类似于驱虫、驱疫的仪式。

不过,祭文本中频频提及的“醮”字,表明祭文常常是为打醮而不是其他仪式撰写的。如果果真如此,那么礼生过去是经常参加打醮仪式的,而在当地的仪式传统中,打醮主要是由道士与和尚主持、表演的。事实证明,在1949年以前的醮仪和丧葬仪式中,礼生经常和道士一道在同一个仪式事件中表演仪式。只是到1949年以后,在意识形态等因素的影响下,四保礼生才逐渐从打醮仪式中退出来,不过在丧葬仪式中,他们继续与道士和/或和尚进行合作,分工完成各自的仪式。

在离四保不太远的姑田镇,笔者曾走访当地一位正一派道士,了解到该镇洋地村的驱虎醮科仪。当地驱虎醮一般在每年农历十月二十五日举行,时间是两天三夜。第一天晚上的科仪包括安神、发表和扬幡,安神以本地神明为主,包括赖仙、欧阳真仙、罗仙、天后圣母、民主公王等,发表的对象是天宫、地府、水府,它们代表阴阳三界。第二天早上做早朝,早饭后表演开师科仪,然后诵读《大乘经》。中午做午朝。下午继续诵读《大乘经》。晚上做紫薇大忏、拜北斗。第三天早上做早朝。饭后诵读《三元尊经》,外增摆五方和颁赦,请求玉皇大帝赦免村民一切罪愆。下午出寒林,打发孤魂野鬼。晚上包括升坮秉烛、上香、谢师、什献、叱剑、请神和送神等科仪。礼生的仪式,是在第三个晚上的上香仪式中导入的,一般由六个礼生、三个主祭共同举行。在这整个打醮科仪中,礼生的仪式是完全“嵌入”道士表演的科仪之中的。

在四保调查期间,笔者也接触到在当地表演科仪的道士及其文本。1996年夏在当地调查期间,笔者刚好赶上当地一个村落举行被称为“七吉会”的活动。这其实是一个求雨醮。活动期间,村民的亲朋好友都会前来拜访,其热闹不亚于春节。同时,来自二十公里外一个村落的一群道士,应邀前来在村中的关帝庙举行两天三夜的醮仪。在这个宇宙重生的仪式中,道士通过请求最高神明的干预,理顺村落与周遭环境、阳世与阴间及村落内部的关系,从而打造村落平安、吉利的环境。在这场仪式中,道士相继使用了一系列科仪本,如《请神科》、《大乘经》、《孤科》等。后来,笔者走访了这些道士,相继搜集到他们传抄、使用的数十种用于打醮、丧仪、安龙等不同科仪的宗教科仪书。

在这些科仪本中,有一册抄录于民国时期的科仪本《榜文》,抄录者陈维声是现持有者陈瑞声师傅的兄长,也是一位正一派道士。这个抄本包含一百多篇的表文、榜、意等文本,其中意类的文字的用意,在于说明各种科仪的意图,因此显示了道士表演的主要科仪种类及其意图,这类文字与本文主题关系最为密切。《榜文》中包含的文字有:“北斗醮意”、“康朋醮意”、“叩还雷醮意”、“保六畜意”、“俵忏华堂意”、“忏庙意”、“忏屋意”、“忏观音斋意”、“忏斋意”、“仙公上寿意”、“谢麻痘意”、“保麻痘意”、“遣虎醮意”、“求雨醮意”、“谢雨醮意”、“保时病意”、“虫食禾意”、“保牛意”、“虫食谷意”、“虫食树意”、“开光意”、“求寿意”、“庆驾中元意”、“年例醮意”、“求嗣意”、“忏天灯意文”、“观音寿诞意文”、“三官大帝寿诞文”、“帝寿诞意文”、“魔痘意文”、“五谷仙寿诞意”、“寿诞意文”、“玄天上帝寿诞意”、“禾苗醮意”、“禾苗风雨醮意”、“春祈保禾苗意”、“保秧苗意”、“火醮意”、“朝大丰山意”、“朝山醮意”、“秋季保苗意”、“人口大醮意”、“中元人口醮意”、“七月人口醮意”、“春景建醮意”、“修谱意文”等。

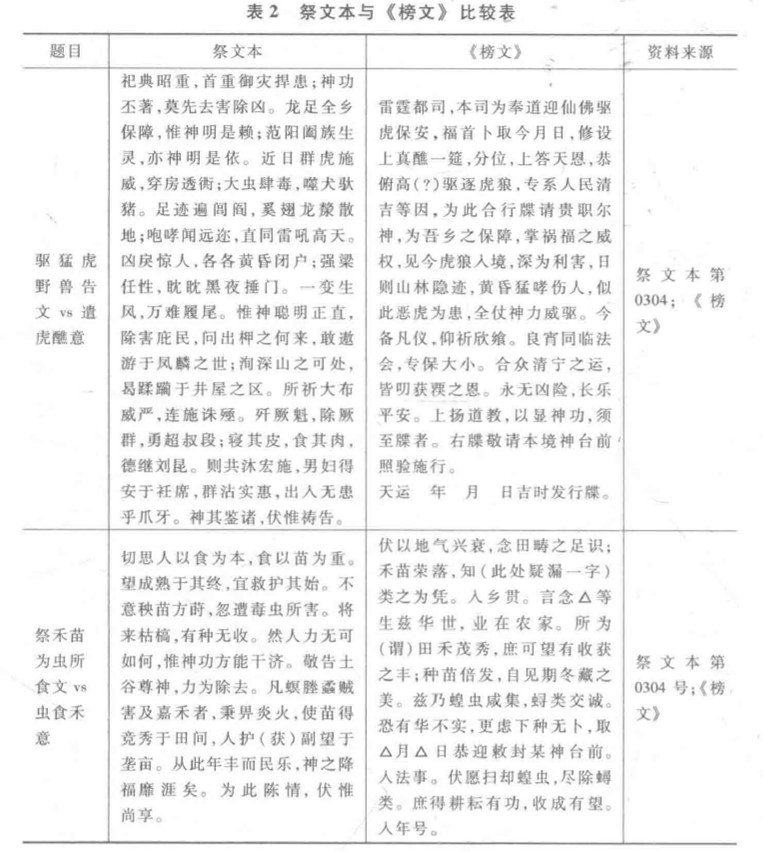

从这些意的题目不难看出,这些榜文是为不同科仪撰写的:(1)属于醮类的有北斗醮、康朋醮、雷醮、虎醮、求雨醮、谢雨醮、年例醮、禾苗醮、火醮、朝山醮、人口醮等;(2)属于忏类的有忏华堂、忏庙、忏屋、忏观音斋、忏天灯;(3)属于庆祝寿诞类的有仙公上寿、观音寿诞、三官大帝寿诞、五谷仙寿诞、玄天上帝寿诞等;(4)另有保护六畜的保六畜、保牛,驱除害虫的虫食禾、虫食谷、虫食树,保禾苗的春祈保禾苗、保秧苗、秋季保苗,保麻痘的保麻痘、谢麻痘,以及求寿、求嗣、开光、祝寿、修谱等。在这些科仪名目中,与当下讨论的问题关最为密切的,当属第一类的虎醮、朝山醮与第四类的驱除害虫的科仪。这里从四保祭文本和《榜文》各取相应文件三件,以便对两者之间的异同进行比较(见表2)。

比较祭文本和《榜文》的三组文件可以看出:一方面,这些文件的内容不尽相同,比如第一组驱虎文件,两者都是请求地方神驱虎,但两者的行文是不同的。前者是以雷霆都司的名义,牒请地方神驱虎,而后者则强调祀典,强调驱虎乃地方神的职责;另一方面,两者的风格和结构相当类似,而且第三组文件清楚地指出,祭文是为朝山醮撰写的。这些证据当然不足以证明它们之间存在传抄关系,不过,它们至少说明,它们是为相同的仪式事件撰写、准备的。

上文对祭文本中两类文件——符咒和建醮祭文、驱虫、驱虎祭文——的讨论,应该足以证明礼生与道士、祭文本与道教科仪书之间的密切关系:前者很可能直接传抄自道教科仪本,后者则是在礼生参与道教科仪的过程中撰写的。这些证据从侧面说明,过去礼生与道士在仪式上不仅有过相当密切的互动,并因应后者的科仪,创制了相应的祭文,而且在长期合作、互动的过程中,礼生可能传抄了后者科仪本的部分内容。

总之,分析表明,祭文本不是对官方宗教相关文献的简单复制,因为其中包含的内容,比官方宗教所能提供的东西更为丰富、复杂。同时,它们也表明,礼生所涉及的礼仪,虽说具有“士大夫风格”,但很难一概归因于王朝礼仪或士大夫礼仪,相反,它们是所谓王朝礼仪或士大夫礼仪和其他礼仪传统的混合体(hybrid)。

五、地域社会文化史进程

为进一步解释四保所见民间礼仪与士大夫文化、王朝礼仪、道教科仪的复杂关系,还必须探讨这个过程是为何及如何展开的,这就要求我们重构宋明以来四保社会文化史的发展过程,将士大夫礼仪、王朝礼制与道教科仪之间的互动,置于区域历史脉络进行考察。

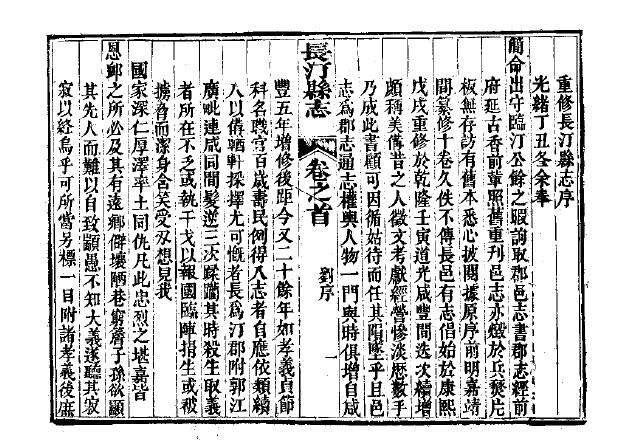

《长汀县志》

四保所在的汀州地区,位于闽、赣、粤三省交界处的山区,是政府控制比较薄弱的地区,历来就有较强的非汉族族群与文化成分,目前是客家人和畲族的聚居地。尽管中央政府在唐代已设置了汀州,但地方行政统治框架至北宋时期才初具规模。此后,随着学校、书院等文教设施的建立与改善,官方的教化在当地的展开,汉文化的影响才逐渐加深。不过,由于当地复杂的生态条件及政府行政控制能力有限等原因,汀州一直到明代均号称难治。光绪《长汀县志》列举的历史上曾对当地社会经济活动产生过重要影响的盗寇中,就有江寇、虔寇、广寇、峒寇、畲寇和盐寇等,曾在福建当过地方官的朱熹就抱怨汀州“路远多寇”。明代的情况也没有多少改善,自明正统至崇祯218年中,包括汀州在内的赣东南、闽西北以及一部分粤东的毗邻地区,差不多每隔二年零八个月即有一次叛乱。因此,从宋代至明代,对汀州地区的教化和汉文化对当地的渗透,在很大程度上依赖于非官方的途径。

从历史上看,道教和佛教等仪式传统很早就进入汀州乡村。其中民间道教与汀州乡民的联系,至迟可追溯到宋代。明清时期汀州不少地方供奉的神明,据说都是宋代的法师。据南宋开庆元年刊《临汀志》载,长汀县民黄升得异人书,“能以考召法役鬼神,前知人祸福”。这里所谓的“考召法”,是宋代南方地区流行的赶鬼驱邪的法术之一,宋代一些地方官甚至用来驱赶境内的鬼祟。清流县的欧阳仙、上杭县的黄倖三仙师、长汀县的陈麻哩等,都是宋时的法师。

此外,起郎名的习惯,一般被视为与道教关系密切,这种习惯在明代以前一度在四保非常盛行,可见于当地各姓族谱。双泉《邹氏族谱》的一位编者在谱序中特别指出了这点:

予尝阅梓里族谱,鼻祖景初公诞自宋淳熙元年,及元、明至今,凡五百余年矣。二十余世,其间年谱乃为可考。元季先民,无论父子祖孙,皆名为几郎或小几郎、念几郎,重复叠见,不特吾宗如是,阅各姓族谱,大抵皆同。余不识彼时俱不传其名与字者何居。

可见,一直到元末,郎名在四保一带还非常盛行。假如接受陈永海有关郎名与道教之间存在密切关系的结论,我们有理由认为,在明初甚至明中叶以前与道教关系密切、活跃于南方地区的大量仪式专家——法师,曾在当地的仪式生活中起着举足轻重的作用。这些仪式专家常常使用汉文书写文献,他们的神明体系也具有相当明显的等级特性。通过接触这些仪式专家及其表演的仪式,汀州乡民对汉人的文化逐渐有了较为直接的了解。

至明清两代,民间道教的发展并没有被打断,但在政府与士大夫的干预之下,它与汀州乡民的关系发生了一定逆转,在地方社会中,士大夫文化凌驾于道教传统之上,逐渐取得了支配性的地位。在政府方面,最值得注意的是明初在乡村推行的里社祭祀制度和明后期的乡约保甲制度。汀州供奉社神并不始于明初,在宋代,汀州八县均建有社坛,但在乡村推行则始于明初。据《明会典》记载,其具体做法是,每里“立坛一所,祀五土、五谷之神,专为祈祷雨晹时若,五谷丰登”。每岁一户轮当会首,负责常川洁净坛场,并在春秋二社时备办祭物。至社日,祭祀社稷,祭毕会饮,读《抑强扶弱之誓》。同时,每里又立乡厉坛一所,祭无祀鬼神,“专祈祷民庶安康,孳畜蕃盛”。每年清明日、七月十五和十月初一进行祭祀,其会首轮充、会饮读誓等与立社同。在明清以降四保地区的民间信仰中,里社坛与乡厉坛制度的影响显而易见。时至今日,当地乡村还有不少社坛和厉坛,而且基本保存了明初“坛而不屋”的形制。

明后期在福建地区推行的乡约保甲制,在四保也留下了不容忽视的影响。万历年间担任福建巡抚的许孚远(1592~1594年在任)、黄承玄(1615~1617年在任)等人,都曾推行乡约保甲制。四保地区的马屋、上保、长校、南柴坑等村的乡约,都曾有行乡约之举。应该说,这些乡约的具体形态离地方官的初衷已相距甚远,甚至变成应付官府差役、办理地方公共事务、维持地方秩序的跨村落组织,但对明太祖圣谕的崇拜,对圣谕的宣讲,乃至读法等活动,在乡约活动中应该还是定期举行的。里社与乡厉祭祀和乡约活动对乡民的影响在于,在中国历史上,这也许是乡民头一次与朝廷礼仪进行如此密切的接触。由于里社与乡厉祭祀本身是官方社、厉祭祀等级中最底层的一级,透过相应的祭祀、会饮、读誓等活动,乡民被卷入具有儒教风格的祭祀礼仪,而在乡约活动中,乡民直接接触到朝廷的教化理念。

士大夫对四保乡村礼仪的影响,主要是从明代中叶开始。士大夫的礼仪通过修撰族谱、创建祠堂、推行乡约、改革风俗等实践,渗入当地礼仪活动之中,从而丰富了四保的仪式传统,改变了仪式活动的发展轨迹。在此过程中最有影响的是明中叶的马河图和马驯两人。马河图,岁贡,曾任河南彰德府磁州知州,正统四年(1439),他编撰了也许是四保地区最早的一部族谱。据说他还拟定祠规数则,“每值月吉,集子姓讲诵之,而乡族之风庶不漓云”马驯(1421~1496),正统十年进士,官历户部主事、郎中、四川参政、四川布政使、右副都御史等职。马驯身居高位,又留心乡邦,在家乡建祠修谱、倡行乡约、驳正流俗,对四保地方文化有着重要影响。成化二十一年(1485),在右副都御史任上,马驯就捐俸建祠,称“马氏大宗祠”,奉祀其高祖、曾祖及其三位兄弟。致仕后,又于弘治八年(1495)命孙修撰本支族谱,梳理祖先谱系。今《马氏族谱》载《祠规十五条》,据说前十四条由马驯所定,祠规的内容涉及对明太祖圣谕的重申,对祖先祭祀、婚姻、继嗣、奴仆等的规定,对大逆不道的族人的惩罚等,其中对家礼规定“冠婚丧祭,一遵《朱子家礼》而行”,“毋佞佛”,认为崇信妖僧、魔道、师公、圣母,只会“启淫奔之渐”。

继马河图、马驯之后,从明代万历年间至18世纪末,四保的其他大小宗族也陆续修谱、建祠,在其中扮演核心角色的,是由低级官吏和下层士绅组成的士大夫群体。在雾阁,晚明出现了一个士大夫阶层,包括邹邦贤(吏员,曾任广东海阳县典史、县丞等职)、邹惟枟(生员)及邹学圣(1523~1598,曾任杭州仓大使)、邹运光(1530~1606,县学附生)、邹希道(1561~1617,府学附生)与邹希孟(1578~1643,学圣子,县学附生)等人。在他们的组织下,雾阁邹公的敷公、胜公两房先后创修了族谱。稍后,在双泉也出现了包括邹志让、邹彬在内的几位下层士大夫,组织创修了本支族谱。至18世纪末期,连居住于四保盆地边缘和大族周围的小族,如上保的邹氏、枧头的吴氏和严屋的严氏等,也相继修撰族谱,建立了自己的祠堂。

不管是明初的地方官还是明中叶的士大夫,他们在四保推行的教化活动,都对地方社会尤其是仪式传统产生了重要的影响,在此过程中,王朝礼仪和士大夫礼仪被引入四保地区,并逐渐融入当地的仪式传统。不过,道教科仪并未被取代,相反,在士大夫礼仪与王朝礼仪渗入四保的过程中,它们与道教科仪并行不悖,经常在同一个仪式事件中表演仪式。在长期的接触过程中,本属道教科仪的某些因素,渗入礼生引导的礼仪系统;同时,由于长期同在仪式事件中表演仪式,礼生撰写了不少本属道教科仪系统的祭文。四保祭文本所见相关祭文、符咒等文件,正是礼生与道教等其他仪式传统长期互动的结果和见证。

六、余论:作为方法的文化中介

从事文化史研究的学者,对重构民间文化史的困难,大都有比较清醒的认识。美国学者大卫·霍尔(David Hall)称民间文化史学家是在追寻“善于躲避的猎物”,相信许多学者也有同感。对民间文化史的研究,多注意在具体讨论中联系上层文化,其根本原因不仅在于,在类似于传统中国这样的乡民社会中,乡民的传统不可避免地深受“大传统”的浸染;更为重要的是,民间文化实践者对自身的“主位的”(emic)描述,历史并没有留下多少记载;现有文献大都是来自于地方精英、神职人员和上层社会的“客位的”(etic)观察。因此,讨论民间文化,离不开对民间文化与制度性宗教、上层文化之间关系的总体把握。笔者认为,对沟通民间文化与制度性宗教、上层文化之间的文化中介的讨论,不仅有助于深化对民间文化的理解,而且可为理解文化变迁提供重要线索。

文化史领域的“中介”(mediators)一词,本是由研究欧洲近代早期民间文化的英国文化史学家彼得·伯克(Peter Burke)提出的。在他眼中,中介是历史学家重构民间文化史的主要障碍。正因为中介在有意无意中扭曲了民间文化,重构民间文化史的工作,才不得不以“迂回”的方式进行。其实,笔者认为,对中介的认识,大可不必如此悲观。作为历史事实,文化中介应成为史学家理解过去文化机制的一个重要主题,成为把握民间文化及民间文化与其他强势文化传统之间关系的一个关键的出发点,成为克服对文化传统进行简单化处理(大传统与小传统,精英文化/士大夫文化与民间文化)的重要角度。对文化中介的正面分析,还有助于充分认识历史文本在权力网络中的位置,警惕文本中的“大叙事”修辞。当然,由于文化中介并非同质性很强的一个群体,因此,应该动态地把握文化中介及其承担中介职能的具体过程(mediation),将之视为不同习惯、不同传统与不同文化相互较量的一个舞台。

在分析明清时期士大夫文化与地方文化、官方宗教与民间宗教的关系时,也存在文化中介的问题。以往研究已揭示了士大夫文化影响地方文化的几个途径:士大夫的大力推介、里社崇拜的定期举行、阴阳生/主礼主导的乡村礼仪活动等。本文对四保礼生的礼仪及祭文本的考察,则显示礼生很可能是沟通王朝礼仪、士大夫文化、道教科仪、地方文化、乡村习俗之间的文化中介。尽管由于资料的限制,这一推断无法得到正面证实,但是,应该注意到,礼生的礼仪体系与王朝礼制有着十分密切的关系,这不仅表现在礼生仪轨与王朝祭仪在结构上的同构性,而且体现在不少祭文直接或间接来源于官方文献,同时,礼生主要认同于“礼”,而不是其他的仪式传统。正因为如此,笔者认为上述推断是合乎逻辑的。

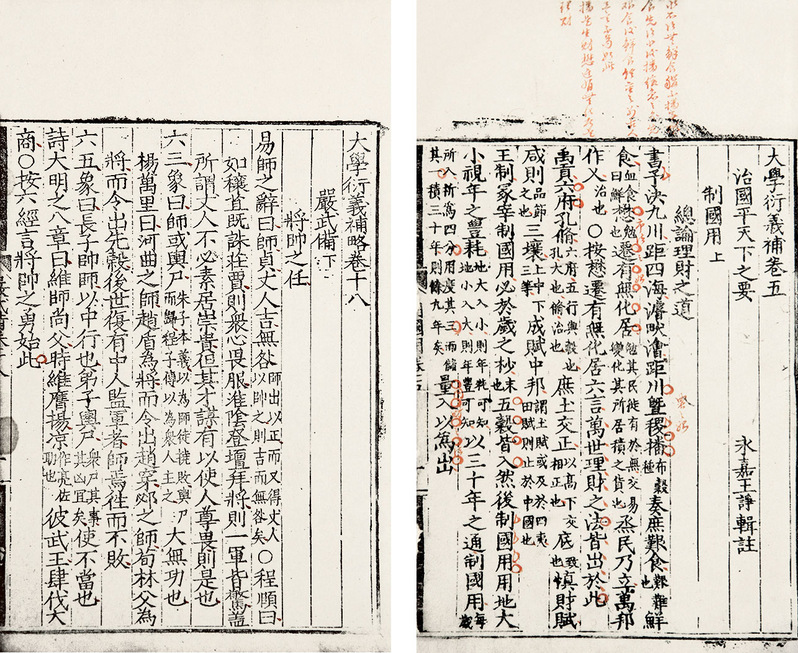

发人深思的是,明人丘濬(1420~1495)针对明中叶佛、道大行其道的现象,建议依托礼生推行礼教,以行移风易俗之效:

礼废之后,人家一切用佛、道二教。乡里中求其知礼者盖鲜。必欲古礼之行,必须朝廷为之主,行下有司,令每乡选子弟之谨敏者一人,遣赴学校,依礼演习,散归乡社,俾其自择社学子弟以为礼生。凡遇人家有丧葬事,使掌其礼。如此,则圣朝礼教行于天下,而异端自息矣。

丘濬《大学衍义补》

这个建议当然并未付诸实践,但是,卢公明笔下及本文考察的民间礼生,却自下而上地模仿王朝及士大夫礼仪,从而在实际上实践了丘濬的建议。

当然,这里讨论的礼生与丘濬所设想的礼生是有很大差别的。丘濬的立意在于依托礼生消解佛道在乡村的影响力,而民间礼生却常常与佛道出现在同一个仪式场合,共同为雇佣他们的东家服务。他们一方面模仿王朝礼制及士大夫礼仪,另一方面,他们又是地方文化的参与者、实践者和塑造者。由于礼生的服务对象是本地人及其超自然世界,他们对不同礼仪传统尤其是王朝礼制的模仿,实际上是一种“挪用”(appropriation)。庄孔韶认为“乡村先生既是当代乡村儒者,又是民俗和信仰杂家(偏于道教渊源)”,这话只要稍作修改,便可适用于四保礼生。从这种意义上说,礼生不是本质主义者或原教旨主义者,他们虽然认同于“礼”,但对不同礼仪传统采取兼收并蓄的(syncretic)而不是偏狭的排斥态度。之所以如此,很可能是因为礼生的主体是监生,而四保监生的主体是商人,他们对王朝礼制与儒教的认识,可能超过卡洛·金兹堡(Carlo Ginzburg)笔下的梅诺乔(Menocchio)对《圣经》的理解,但仍流于粗浅的层面。

礼生中介过程中不同礼仪传统的“合成”过程,为挑战儒教的“大叙事”提供了一个重要契机。在这一过程中观察到的,主要不是礼教如何征服民间文化,而是不同礼仪传统如何相互影响、相互结合。它让上层文化与民间文化的边界不再稳定,从而有助于解构儒教的“大叙事”。当然,解构这个“大叙事”是项艰巨的学术任务,笔者希望对四保礼生的分析,为这一任务提供了一个起点。

(本文經編者授權發佈。原載劉永華主編《儀式文獻研究》,社會科學文獻出版社,2016年,頁175-229。注釋、附表從略,引用請參考原文。)