关键词:明清易代;江南道教;泰伯庙;传芳录

在明清易代的历史研究中,鲜有对道人群体的专门考察。《明遗民录汇辑》有“僧道”“杂号”之什,道士十余人“亦故国遗臣而托于黄冠者也。”此处仅计遗民入道,未及教内怀抱道德、同情遗民的道人。清初江南全真道、正一道兼有遗民入道、道人向遗的情形,且不在少数,乃至有龙门派中兴之说。究其内理:一是晚明江南文人道教的发展,一是入清后江南士人弃儒从道的心路转变。假此清初江南道人“黄冠儒服”“儒服黄冠”的比较——形象背后身份、心态、行为等多重面向的文化建构,为理解“遗民”“逸民”提供了别样的观察视角和地方经验。无论是受制于忠义观念的“义务性隐逸”(compulsory eremitism)还是依循自我意识的“自愿性隐逸”(voluntary eremitism),方外道士不论家国,其经变处世的言行操守,是否亦持有同样的观念?抑或隐逸出世的行事风格,自成一套“遗民”“逸民”话语?诸如此类问题的探讨,既需明清史、道教史的互见发明,又得从道士、道观内部生活出发,对其生命史、宗教观等作由内而外地观察。

一、“看不见”的道士

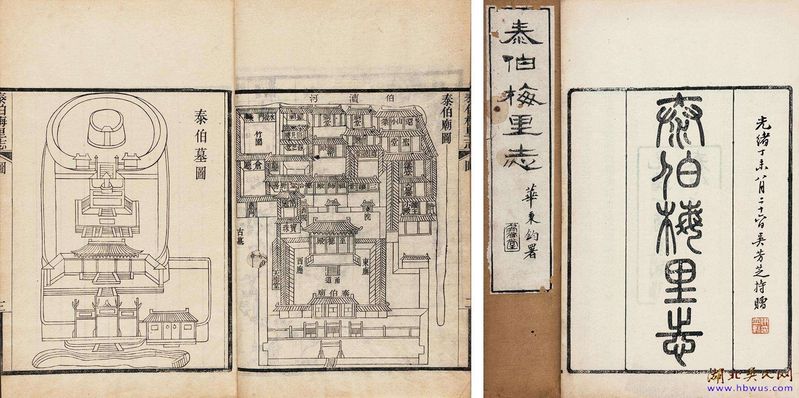

梅里位于无锡县东四十里(今无锡梅村),相传为泰伯奔吴处。横贯境内的伯渎,属大运河江南河的苏锡漕河段,自东向西连接长洲县、无锡县,“渎上有泰伯庙”。梅里泰伯庙道院的住持道士先后主持纂修、刊刻了道光《梅里志》(1824)、光绪《泰伯梅里志》(1897),系以梅里泰伯祠庙及其信仰为中心的乡镇志。

道光《梅里志》

道光《梅里志》载“泰伯故都在锡,庙亦当以在锡者为主”。按《咸淳毗陵志》,梅里泰伯庙址原为泰伯故宅,后世因宅建庙。宋人诗云“古庙欎崔巍,朱门锁不开。今人不为让,间或乞灵来。”位列祀典的泰伯庙在宋代并不以“让”著称,反为民间乞灵香火所崇,是为宋元以来泰伯信仰的地方神明化趋势。明初“泰伯之神”去封号、爵位,复归“至德称让”的儒家伦理。洪武十年(1377),无锡县在城中辟建泰伯庙,以便有司就近致祭。自此以降,梅里泰伯庙“庙隘而圮”。弘治十二年(1499),新任无锡知县姜文魁重建梅里泰伯庙,为泰伯庙道院创立之始。光绪《泰伯梅里志》对弘治年间祠庙鼎新、道派创设缘由等,有所交待:

明弘治十二年,邑令姜文魁重建大殿寝门,立石表,置祭器,列入祀典,有司春秋致祭;从耆民华嵩等请,延高行道士许元善住持守护。有弘治年无锡县帖谕一道,藏庙中东院,今尚存。按元善字一鹤,明成化十七年出家于丹阳东岳庙,为华用明弟子。

姜文魁重建古庙建筑、重新列入祀典、恢复春秋祭祀的官方举措,本意表彰先贤祠墓、推行理学实践。面对耆老延请道士住持、守护祠庙的提议和请求,以及随之形成“设道于祠”“附观于庙”的建筑格局,无锡县给帖默认。梅里泰伯庙历经明清两代数次重建,至今犹见明代中叶的建筑风貌。自坊门而入,中轴线上依次为山门、至德殿、玉皇殿、关帝殿。玉皇殿两侧为东、西道院。庙内现存明清碑刻十二通:坊门一通、山门两通、至德殿八通、关帝殿一通。除山门两通漫漶不清,其余碑刻保存完好。

梅里泰伯庙

许元善(一鹤),梅里苏团桥人,成化十七年(1481)在镇江丹阳东岳庙出家,师从住持道士华用明。华用明俗家鹅湖华氏,与华氏耆老同族。故此,道院住持人选的物色,可见有地方的、宗族的、师派的多重考虑。住持已定,华以正、蔡氏昆仲、邹氏父子、钱荣等士绅“为悠久计”,向道院捐献庙基、香火田。此事报官给牒,檀越、住持勒碑纪事。原碑今立于至德殿东墙,碑文收入《泰伯梅里志》。碑、志互勘,二者落款处有所不同。志中略去了原碑“义民蔡孚、蔡济,住持道士许元善同立”字样。志、碑出入的情况,在《泰伯志》中更为明显。《泰伯志》不仅未见《泰伯庙赡田碑记》(正德十三年,许元善立)、《泰伯庙捐免地基田粮碑记》(康熙八年,邹应源、潘茂真等立)、《重修泰伯庙碑记》(康熙五十六年,朱文瓒立),且其他原碑落款处的住持道士名姓、道号略去。《泰伯梅里志》按“旧志删改”,未加校核增补。事实上,这些被人为略去而“看不见”的住持道士大多亲历明清易代,其时主理道院,其人其事不可不察。

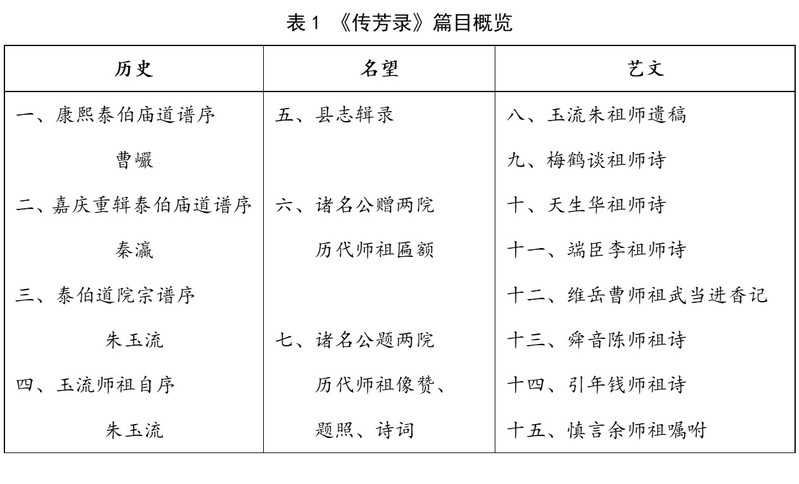

《泰伯志》《泰伯梅里志》所略道人名姓,除原碑见附,还应见于道院谱牒。清康熙间,住持道士朱玉流“仿儒家谱系之法,作宗支谱”,“此帙不过二三十页,不假枣梨,书之甚易”,然佚。嘉庆间,续修《泰伯道院重辑宗谱》,今亦不传。现存《泰伯道院道谱传芳录》一卷传世(以下简称《传芳录》)。《传芳录》由东、西两院住持道士沈坤、华乾辑纂,别以“道谱”“传芳录”两种组成。“道谱”系道观、道士谱牒。“传芳录”可比照嘉靖《华氏传芳集》、隆庆《华氏传芳续集》、乾隆《华氏传芳集》。鹅湖、荡口的华氏为江南望族,谱牒记载不乏祖先事功、名望、文章与诗文。后人从“世系”“艺文”等卷,采撷名篇,汇集成册,取“芳名传声”之义,故名“传芳”。“传芳集”“传芳录”等作为家谱、宗谱的二次文献,是无锡较为常见的家族文献汇编。照此理解,《传芳录》是以《泰伯庙道院宗谱》《泰伯道院重辑宗谱》作为文献底层,从中辑出高道事迹、名士诗文等,编纂成册。芳声所传,俾使往来谒庙者掌上便览,宣扬本派道人的嘉言懿行、事业功德。藉由《传芳录》的辑纂方式、文本功用等,不难察知道院、道士与地方社会之间的密切联系与积极互动。二、泰伯庙道谱传芳《传芳录》十五篇,可归纳为“历史”“名望”“艺文”三部分(详见表1)。一至四篇,为道谱序文及住持道士自序,叙述道派渊源、常住历史等;第五篇为县志辑录、第六篇为泰伯庙道院历代祖师受赠、获赏匾额题录;第七篇为历代高道画像的题记文字,为地方官员、士绅等对祖师、高道的评介;第八至十五篇,为康熙至道光间本派道人诗文。

康熙六十年(1721),曹巗弟曹峻(维岳)出家,礼西院住持朱玉流为祖师。朱玉流因以向曹巗请序。曹序开宗明义,“道家教主,本继袭亦严世代”。“道家教主”即管理天下道门的龙虎山张天师家族。康熙时,张氏叔侄争夺大真人法位,事详下文。曹巗借题发挥,坦陈道院修谱的动机,“诚为谱系,省旁支以息门户之争,定单传以衍绵延之绪”,并且指出理据,“今师以异姓为骨肉,犹父子也,且奉至德之香火,本遗民亦犹子姓也”。此处的“遗民”指道人遗世出家,而“至德香火”与儒家宗法相仿,可作为道教“法缘宗族”建构中甲乙师徒的伦理纽带。朱序径言,囿于“锡邑道门之派皆系单传”,道院宗谱“只就两院分支” “唯归(俗)者不录,始终于道房者,无论夭寿概不忍没。每一人下,必书其姓名、法名并及其家世”。循此谱法,可据《传芳录》所辑,梳理出明清之际出家道士概况(详见表2)。

“况黄冠羽客,多出于大族名门”。表中胪列道士十四人,俗家出自梅里一带的士宦门庭、书香世家,父祖都具有士人的社会身份或文化底层。鹅湖华氏、后宅邹氏、堠山钱氏等自明中叶道院创设伊始,即为檀越。按其法名字辈,这十四人属道教正一法派的天师张真人派系,其中有八人在易代前后皈依道门。以甲申、乙酉(1644、1645)为限,他们的出家情形分“道而向遗”“向遗而道”两种。前者如邹邦弼、周兴让、谈梅鹤,在明亡前夕已出家。鼎革之时,他们持忠义观念而怀抱道德作“义务性隐逸”,或束发而冠,或自杀殉节,努力保持对前朝王统的认同。典型者如周兴让自杀殉节,谈梅鹤“憎其(僧人)髡缁”,冀以道人留发、黄冠、袍服的文化符号,表明矢志忠心。后者如朱玉流、华天生、华衡臣、华汝轩、陈倬云等俱生长于清初,父祖皆历国变。陈倬云祖父陈震生“崇祯癸未(1643)进士,际鼎革不仕”。他们自幼濡染先辈节义,加之当地“一子出家,七祖超升”的风俗,萌发童真入道、追荐功德的出家之想,是依循自我意识的“自愿性隐逸”。

《玉流师祖自序》为朱玉流晚年口述,回顾发心出家以来,料理道院半个世纪、主理法席三十年的道士生涯。朱氏本名文瓒,梅里宋村人,顺治五年(1648)生,雍正初年卒,十八岁出家,礼潘无膺(茂真)为祖师,法名“玉流”。当潘无膺住持时,“乃明季以来,自姜尹文魁、倪君珵、华公允诚而后,无有过问者”。经变之后,华氏等传统檀越家族陷入困顿,乏力供养。明末捐修祠庙的华允诚,“顺治五年,以不愿剃发,死江宁市”。迭经动荡,年届耄耋的潘无膺无力住持。年轻的道士朱玉流“乃思外募修造,内谋衣食”,然而“茫茫前路,措手为艰”。康熙八年(1669),潘无膺羽化,杨慥元(文瑞)接续法席,朱玉流佐之。二十七年(1688),朱玉流膺任住持。经他经营多方有年,道院“庙貌整肃,廊庑一新”。在他看来,重兴常住要“出自众善姓之力”,与州县官员、檀越大家广结善缘,也要“黄冠悉力公事”,培植年轻道徒任事用力。清初以降,后者成为道院与华氏、钱氏等檀越故家恢复联系,取得檀施供养、文化赞助的人情纽带。

《泰伯梅里志》

三、布衣、黄冠与儒服

秦瀛对道士固以先入为主的刻板印象,“余意道士为方外人,不过诵经、礼斗、焚修,以治其身已耳”。待他序嘉庆《泰伯庙道院重辑宗谱》时,有所改观,“不意方外人竟有如此卓然可传者”,“夫忠孝廉让诸大节,人世之坊表也”,“皆可致可慕”。秦瀛先抑后扬,着力刻画士大夫心目中“儒服黄冠”的道士形象,强调其符合儒家伦理纲常的正面,不免因此忽略了他们作为道教徒的生活经验、宗教感受。

朱玉流是清初道院承前启后式的关键人物。依他见闻,这些道人“或有性行高洁,亭亭物表者;或有持重严悫,精修道行者;或有创业守成,立功道门者”。性情高洁者,“或恣意诗酒,或隐于浮屠老子,寄其志于高山大河、鱼鸟花草”。道行持重者,以“步虚朝紫皇”“錬液飞玄霜”“采药携青囊”等法事科仪、道教医疗的宗教实践救度世人。守业立功者,带领道侣“修遗殿、振法席、兴玄教”,重振山门和常住,阐教弘法于四方。

明清之际的泰伯庙道士,周兴让最为时人推崇。周氏生平始见于康熙《泰伯庙道院宗谱》“世系”。道光时,邑人秦亮为之书传,后收入《传芳录》。兹据“明殉难羽士兴让周公小传”,摘引如下:

兴让周公者,本邑人,系出先贤周子后,本宦家子,幼读书,性高洁,不求闻达,出家至德祠为厉师(毓阳)门人,参究《黄庭内经》《性命圭旨》诸书。是公之为人,有似乎弃世而逃名者。年稍壮,爱游天下名山大川,登临险阻,以畅其怀抱。崇祯壬午(1642),游京师,寓玉皇殿。闻闯逆作乱,公忧愤忘食。闯逆犯阙,公谓侍者曰:“予虽方外人,然不忍见宗庙社稷毁于逆贼之手。吾将从先人于地下矣!”遂北向恸哭再拜,壁间徧书“崇祯圣上”四字,闭户自经。

崇祯末年,周兴让云游京师,挂袇白云观玉皇殿。此行原本打算短暂停留,待中原局势稍安,再沿运河买舟南归。孰料山东多地遭清军“壬午兵燹”,明军与李自成部在河南战事胶着,水陆阻滞。周兴让滞留京中,直至1644年李自成攻占京城。“余虽方外人,然不忍见宗庙社稷毁于逆贼之手”。面对王朝倾覆,受制于忠义观念的道士周兴让最终选择了自杀。他在自杀之前北向再拜、遍书帝号的臣节行为,不失为内心深处忠君思想的真实流露。

秦亮着意刻画道士周兴让死节殉国的儒服本色。“明季鼎革之际,与余六世祖喜延公同时殉节者,不知凡几。然出于士大夫者居多。公布衣黄冠,逍遥世外,身未尝受国恩,是即遯迹他方,以终余年,公固无负于国人,亦无所责望于公也。”与江南士人自杀殉节相比,逸身方外、心遗社稷的“黄冠儒服”毕竟少数。在曹巗、秦亮等眼中,饱受儒教、家学的世家子弟在易代之际的出家业道,不单是“弃世逃名”的“遗民”,更是无拘于国家、王朝的“逸民”,表现其文化洒脱、政治忠义的复合形象。周兴让的黄冠儒服以及终其一生的“弃世”,非是出家后受到道家经典或出世观念的影响,恐是家庭出身、门风家训、童蒙教育等主观因素长久以来的潜移默化,以及固有的士人心态与理想主义所致。

同年(1644),东院道士吕正言获颁“寿官”。明代老人请封“寿官”,须年满八十,并有士人与地方官员之间的权力运作关系,方得州府许可。吕正言俗家锡山吕氏,出家道院五十余年,德隆望尊,族侄吕鸣廷援例请封。吕氏叔侄为此纪事勒碑,碑在今泰伯庙至德殿内。《梅里志》《泰伯梅里志》均未收录该碑。全文抄付:

苏郡廪生吕鸣廷,际崇祯甲申,伯吕国珎恩赐“寿官”,荆村高隐,信心种善,每闻念至德古祠。甲午腊,鹅湖返棹,追及往伯,谒见让王。王殿太古,发愿倡修,弗遑夙夜。丙申谒王,遇洞天季公江宁赴葺,感梦捐金。鸣廷庆福因暜集,敬承母、弟,藉众就缘,统垂圣鉴。

庙主潘茂真、邹应源,蔡茂宗助修。顺治己亥,吕鸣廷仝弟吕钟、兵宪吕阳拜识,后学孙竑禾拜书。

寿官伯仁慈性笃,庚申、己卯为诰封父国祥、乡饮叔国佑,祝神禳寿,致疾痊愈。尝郡郭侯佳允旌伯匾额,何樟镌。

先弟吕奏嘱男吕进,侄吕遴勒。荆村庠士吕渭飞督建。

碑文中的吕正言(国珎)渐次以寿官、高道、族亲的人物形象示人,不断展开其道、俗生活的不同面向。碑文也反映出明清之际吕氏三代(吕国祥、吕国珎、吕国佑——吕鸣廷、吕奏、吕钟、吕阳——吕进、吕遴)与道院之间既作檀越、又为门图的往来交谊。檀越吕氏捐修殿宇,提供赞助和支持,而道院以道经、科仪等为吕氏族人提供日常宗教服务。例如,吕正言以祝禳、延生等道教科仪为族人祛病延年、祝生祈福。吕氏捐修泰伯庙,是继明末倪珵、华允诚之后,清初第一次大规模的修缮工程。工程从“发愿倡修”到“藉众就缘”,直至竣工立碑,前后五年(1654—1659)。此间的江南,恰在清军鼎定之后,哭庙案、奏销案之前,而明季以来地方社会的组织与秩序,始终面临新朝统治的政治压力。

顺治二年(1645)五月,清军占领南京,江南震动。位临伯渎的梅里因处苏锡要津,舟楫往来如云。与锡山吕氏一族渊源颇深的遗民道士吕毖、吕榭父子从太仓泛舟而来,开基鹅湖正心道院。作为明遗民的吕氏父子入道避世,核心人物吕榭(云隐),为全真律师王常月的亲传弟子,开创了江南龙门支派的冠山道团,矢志“青律设教传道”。四、走出江南的游历

泰伯庙

华用明、许一鹤、周兴让的经历表明,无锡道门至晚于明代中期已经形成外出云游、游历的宗教传统。道人游历所至:一是往山中,对佛道宗教圣地的朝圣巡礼;一是入城中,特别是在帝都京师的交往从游。前者有宗教权威可持,后者可以凭借世俗权势,二者都是为了联结更加广泛的社会关系,争取到上层的、精英的支持。

入清后,泰伯庙道院陷入穷困。道士“竖旙击梆募修,经年而不效”,无资游历。吴兴祚知无锡县时(1663—1674),为“宣上德以化民不争”,倡导泰伯信仰“化争为让,以为至德”。他在任内“崇圣免粮”,蠲免庙基、寺田粮徭,捐修泰伯祠庙、墓道。康熙十八年、十九年(1679、1680),无锡县接连旱灾、雨灾。“巡抚慕公(天颜)设厂本庙,发赈北延、泰伯共六十图。凡官府往来应酬接送及厂内公事,(玉流)一身任之,不致疏漏,为各上司所称许。”道院执事朱玉流配合官府赈灾,获天师赠匾褒奖。这是道院入清后第一次取得或恢复与江南以外地区的宗教联系,同时也直接促成泰伯道士清初第一次走出江南的游历。

需要指出的是,此时此处的“天师张真人”落款,止言龙虎山天师府颁授,未循例具名某代天师大真人。天师赠匾的时间节点和落款署名,饶有意味。康熙六年(1667),五十三代天师张洪任羽化,子继宗(1666—1715)尚在襁褓,暂由弟洪偕摄理教务。康熙十九年,袭爵未久的张继宗将要启程觐京,而三藩之乱中曾经侵扰龙虎山的耿精忠降清之后,早些时候得旨入京。张继宗是清廷承认的天师继任者,而欲投靠耿精忠的张洪偕企图取而代之。张继宗觐京后,御前“分坛祈雨”成功,击败“觊夺大真人印者”,成为名副其实的“天师张真人”。清朝平定三藩之乱后正式册封天师的政治举动,显示了王朝正统与道门正宗互为联结的正当性。较之此前不定期的朝觐、覃恩,北京宫廷随即与龙虎山正式确立“值纪法员”的人事安排。这一道教官僚组织及其制度在雍正朝时,由松江府的法官娄近垣发扬光大。

康熙二十二年(1683),朱玉流从梅里动身前往福州,向升任福建巡抚的吴兴祚化募缘金。惟在行前确知者,无锡往来福州可取道、途经广信府(今江西上饶)。换言之,朝圣龙虎山、参谒天师府才是此行的真正目的。无论是接受赠匾之后还是新任天师甫立,道院派人专程回访和礼节参拜,都是十分合理、必要的。次年(1684),朱玉流授为真人府知事。这一法官道位虽无品阶、实职,但在名义上已成为龙虎山道官组织的一员。康熙三十五至四十年(1696—1701),朱玉流“发愿各名山进香,历武当、天台、天童、普陀、云台、九华、三竺(三天竺)、句曲、齐云、虞山诸胜境。”频频朝山游历,表明了道院与佛道圣地之间恢复、重建宗教联系,也从侧面反映出这一时期道院经济不断恢复。值得注意的是,朱玉流首选武当或以武当为首的朝山进香,除受明代旅行、流行文化影响,仍然恪守明代尊崇真武的道教传统,尽管真武祀典入清后不复从前。

继朱玉流后,东院道士华天生开始远游。华天生晚年“至京师,诸贵显及海内名士,多乐与之交”,“时青阳锦树观恽师方光明殿行走,欲留之。”“青阳锦树观”乃常州府江阴县青阳镇锦树道院,去梅里泰伯庙道院不远。明万历间,沈鹤江创建锦树道院,传沈桐山,再传恽养深,即“青阳锦树观恽师”。大光明殿是清代皇家道观,“光明殿行走”借指恽养深的道官身份。康熙五十一年(1712),沈桐山以法员充职宫廷十二年,深得崇信道教的雍亲王赏识。沈桐山年事渐高,召弟子恽养深进京随侍。供职于京师道录司的恽养深,以道术奉事和硕雍亲王府。彼时京中道教,沈桐山、恽养深、华天生俱为常州府同乡,道缘同出江南正一派。正是沈师、恽师引介,华天生得以布衣交游京中。次年(1713),华天生离京返乡,倾资捐修泰伯祠墓。这一义举很快得到张继宗肯定。龙虎山天师府的迅速反应,与沈桐山、恽养深来自北京的教内举荐和支持有关。在明清交替之后地方秩序、政教关系更新确立的过程中,朱玉流、沈桐山等最先一批走出江南的道人,出行机缘尽管不同,但都受到了“江南——龙虎山——北京”之间的道教官僚组织及其宗教地理格局的支配和影响。五、尾声无锡梅里泰伯庙道院,作为区域性的中心道观、社区空间的公共结点,自明代中叶创设以来,即与官员、檀越、士人、信众等长期保持着广泛而密切的联系。康熙《泰伯道院宗谱》虽是“历叙从前艰辛甘苦,以为诸徒孙劝”,但就道人们生于明末、长于清初的生活经历、出家心路而言,其文本动机毋宁说是对家国变故、鼎革易代的历史回望与现实回应。

囿于道院谱牒亡佚,二次文献汇辑的《传芳录》可补道院碑铭、乡里志书不足,亦将道人名姓落实于地方生活当中,为理解明末清初的江南道教提供了丰富而翔实的人物群像。泰伯庙道院道士易代经变时的不同抉择及其人物形象——自杀殉节、束发衣冠、交结檀越、云游他方,大体能够反映出明末清初江南道士的全貌或主流。与遗民道士儒服黄冠式的忠节高行相比,这些黄冠儒服的泰伯庙道士自愿隐逸,转而投身地方。“盖已出家,则当各尽本教事宜,以求无负山门,不负檀越,则亦不辱本姓宗支,以答生我之恩矣”。垂暮之年的朱玉流在谱序中作如是说。

从周兴让京中殉节到华天生辞京归老的世道流转,正是明清易代、交替的七十年。藉由周兴让、施道渊、沈桐山、恽养深、华天生以及朱玉流、吕正言、吕榭等道人此间在教门内外的行止,或可审视明清鼎革之际江南道教的起伏。一方面,改朝换代的军事、政治活动对地方社会的冲击,特别是奏销案对江南士绅阶层的打击,中断了檀越与道院之间的经济联系。一方面,三藩之乱以后清代国家政教关系的确定,“值纪法员”为江南道教因应、化解鼎革之际的地方困境提供了转机。位于天师、皇帝之间的江南道士得以率先“选充法员,入京值纪”,藉此机制为地方宫观、本派丛林争取来自教内、官方的资源和支持。

(本文經作者授權發佈,原載《史林》2021年,第5期,頁82-89。注釋從略,引用請參考原文。)