【内容提要】中国近代法制变革对家庭的重要影响之一,是用来自西方的法律名词“亲权”重新建构了父母与子女之间的法律关系。中华传统法律中的“子孙违犯教令”条,也因此变成了由教育权衍生出来的惩戒权与送惩权。北洋政府时期有关惩戒权的法律实践体现出鲜明的新旧融合特征。首先,送惩权的相对人并不是西方法学理论中的未成年子女,档案所揭示的绝大多数都是与父母同居共财的成年子女。其次,警察机构在父母惩戒权的实施方面起着至关重要的作用,而有着“济刑罚之穷”功能的教养局,则成为众多“不肖子”接受惩戒的场所。再次,父母意志在送惩期限的问题上起着重要作用。此外,随着自由平等学说传入中国,原本被视为天经地义的子女须服从父母的原则遭到挑战,一些与惩戒权相关的案件反映出家庭伦理的瓦解与重塑,警察机构则以较偏保守的立场,继续维护着父母的尊严。法律新添的虐待罪,又提出了惩戒与虐待界限何在的新问题。

【关键词】惩戒权 送惩权 教养局 子孙违犯教令 虐待

一、导论

中国传统法素来有家族法之称。父子关系又是家族法的核心之一,甚至成为整个社会结构和伦理秩序的基石。故此,在父慈子孝的理想之外,传统法律通过设置不孝罪和“子孙违犯教令”条款的方式维护父母权威、惩治忤逆之子。其中,“不孝”隶属于十恶重罪,需要法律严肃对待,故自唐律以来,法典皆明确列举其罪行。而“子孙违犯教令”更多是子女与父母在日常生活中因琐事产生龃龉,法律基本将其划入家庭自治领域,允许父母自行责罚违逆或触犯自己的子女;同时为体现对父母的支持,亦准许父母将不肖子送交官府代为执行,这就是中国传统时期父母的惩戒权和送惩权。瞿同祖在《中国法律与中国社会》中即以此种惩戒权和送惩权为基点,详细论证了中国传统法律与社会中的父权,后世学者也基本都在论及中国传统家庭关系及法律关系的不平等性时提到此节。孙家红的《关于“子孙违犯教令”的历史考察——一个微观法史学的尝试》,则对“子孙违犯教令”的文本沿革和司法实践进行了系统化探讨。

在清末变法之际,古老的中华法系濒临解体,父子关系是否应当调整、应当如何调整成为礼法之争中的重要命题。在《大清新刑律》的讨论过程中,礼教派坚守“子孙违犯教令”条引起了不少学者的关注。但民国以降,尤其是北洋政府时期,现行律民事有效部分、民律草案、各种民事乃至刑事法律赋予行亲权之父母惩戒权和送惩权的相关规定、法律理念及其实践则少有学者论及。尤其是民国父母的这种权力与传统中国的教令权具有较大的外观相似性,而其在文本表达和理念阐释上则更多引入西方法律当中的亲权理论。新旧两种法律元素分别对民国时期的惩戒权和送惩权起到什么样的影响?两种法律元素又是如何相互影响、相互作用?本文希望通过分析民国时期北京地区父母要求惩戒子女的档案,探讨惩戒权与送惩权的相关理念与实践,诠释送惩权所呈现出的法律与社会在新旧交替之际的特殊面向。

二、从子孙违犯教令到惩戒权

在漫长的中国帝制社会,传统法典通过严格规范子女孝亲义务的方式来确保尊长对于卑幼的绝对权威,诸如不得别籍异财、不得供养有缺、不得违犯教令等等。其中,不得违犯教令可谓兜底性条款,通过“教令”这样一个宽泛而模糊的概念,确保子女对父母起敬起孝、有隐无犯。由于子孙违犯教令更多属于家庭私权范畴,故而其后果直接取决于父母或祖父母的意志。从唐到清,律典都写明:“其子孙……若违犯教令而依法处罚,邂逅致死,及过失杀者,各勿论”。如若父母选择送惩,刘宋时期的大臣已能援引律文:“违犯教令,敬恭有亏,父母欲杀皆许之”。到了清代,虽然《大清律例》的律文部分为:“凡子孙违犯祖父母、父母教令,及奉养有缺者,杖一百。(谓教令可从而故违,家道堪奉而故缺者。须祖父母、父母亲告,乃坐)”。条文因袭明律,法定刑较唐宋为轻,但乾隆四十二年(1777年)在该“子孙违犯教令”条款下续纂新例:“凡呈告忤逆之案,除子孙实犯殴詈,罪干重辟,及仅止违犯教令者,仍各依律例分别办理外,其有祖父母、父母呈首子孙,恳求发遣,及屡次违犯、忤逆显然者,即将被呈之子孙发烟瘴地方充军,旗人发黑龙江当差”,赋予父母大大超越法定刑的限度处置子女的发遣权。经过嘉庆六年(1801年)的修改和嘉庆十三年(1808年)的补充,这则例文最终表述为:“凡呈告触犯之案,除子孙实犯殴詈,罪干重辟,及仅止违犯教令者,仍各依律例分别办理外,其有祖父母、父母呈首子孙,恳求发遣,及屡次违犯、触犯者,即将被呈之子孙实发烟瘴地方充军,旗人发黑龙江当差。如有祖父母、父母将子孙及子孙之妇一并呈送者,将被呈之妇与其夫一并签发安置。”这充分保证了家长凭个人意志处置子孙的权力。

瞿同祖将这种权力定性为一家之长对于男系后裔“最高的,几乎是绝对的,并且是永久的”父权。作为根植于中国传统社会结构中的压制性权力,父权的合法性基础在清末变革之际摇摇欲坠,法律改革家们转而从西方引入“亲权”的概念,从父母的角度对亲子关系予以重新界定,惩戒权及送惩权的规范形式及理论阐述也为之一变。

亲权,据《大清民律草案》的按语所言,是指“以子当服从父母之权力也”。法学家们此时已经认识到亲权兼具权利和义务的双重向度,只是由于法律规定更侧重于父母方面,“故称此权利义务之集合曰亲权”。从完成于1911年的《大清民律草案》、完成于1925年的《民国民律草案》和1930年12月颁布、1931年5月施行的《中华民国民法》亲属编来看,亲权的主要内容可概括成两个方面——护养和教育。“护养指一切保护与养育而言。保护其子之利益固为保护,即免除其子之不利益亦为保护。”而对于教育,《大清民律草案》指出,教育既是行亲权人的权利,又是行亲权人的义务:“惟为其权利故,对于不愿受教育之子可施惩戒。惟为其义务故,应以财力教育其子”。惩戒权作为教育权的衍生权利之一受到了法律的认可。“惩戒权者,行亲权之父母对于子之身体得加以惩戒之谓也”;“概认惩戒权者,以父母既有护养与教育其子之责,若使子不率教驯至感化之力俱穷,自非惩戒不足神其用,此亦不得已之一端也。”《民法亲属实用》亦指出:“家庭教育为一切教育之基础,故父母得于必要范围内,对于子女之不良习惯,或叱责、或扑责,以矫正之。”

作为社会化的一种重要手段,教育本身就暗含着一定程度的改造与强制。当“化性起伪”的改造工作不为子女所遵从时,父母便可以动用惩戒迫使其服从。因此,惩戒权可被视作教育权行使无效后的“私力救济”。同样,与“私力救济”相对的还有“公力救济”,也就是送惩权,即父母将不服管教之子女送到国家公权力机关,由国家出面对其予以惩戒。《大清民律草案》第五十八条规定:“行亲权之父母于必要之范围内,可亲自惩戒其子,或呈请审判衙门送入惩戒所惩戒之。审判衙门定惩戒时期不得逾六个月。但定时期后,其父或母仍得请求缩短。”《民国民律草案》的相关内容与之类似。

由于《大清民律草案》和《民国民律草案》毕竟是未正式颁布实施的法律草案,故其实际法律效力尚有疑问。众所周知,民国初年以“现行律民事有效部分”作为民事法律实践的主要依据。《〈现行律〉民事有效部分集解》收录了《大清现行刑律》中的“子孙违犯教令”条:“凡子孙违犯祖父母、父母教令,及奉养有缺者,处十等罚”。但是“释义”指出:“违犯教令,本得请求惩戒,《暂行刑律补充条例》第十一条已有明文规定;奉养有缺,如已达于遗弃之程度,亦应依《暂行新刑律》遗弃罪处断,故本节关于处罚的规定失效。”释义中提到的《暂行刑律补充条例》颁布于民国3年(1914年)12月24日,第十一条的内容为:“行亲权之父或母,得因惩戒其子,请求法院施以六个月以下之监禁处分。”这与1911年的《大清民律草案》和1925年的《民国民律草案》在基本内容上并无二致。此后民国大理院一再在解释例中提及《暂行刑律补充条例》第十一条,阐明“子妇不孝,不能请求法院施以惩戒”,强调“刑律补充条例之惩戒请求权,专属于行亲权之父或母”,亦多次对民律草案的其他条款加以阐释。

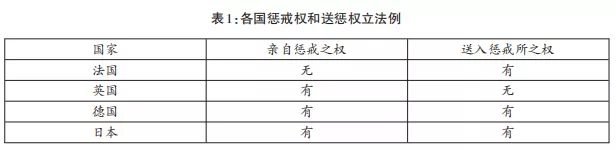

由此可见,清末民国有关惩戒权和送惩权的法律文本一脉相承,法律效力亦毋庸置疑。其理念从传统父权过渡为现代亲权,制度设计也在借鉴西方法制文明成果。在《大清民律草案》的理由书部分,附有法律改革先驱对数个国家惩戒权和送惩权立法例的考察结果,如表1所示。

按照西方亲权理论,未成年人的智识发展尚不完善,需要依赖父母的指导来判断是非。因此,在其拒不接受父母的谆谆教诲时,父母有权通过一定的强制手段迫使其服从。故而,惩戒权是教育权的应有之义,而送惩权又是惩戒权的延伸。这种制度设计,一方面是对父母的支持,对于允许父母亲自行使惩戒权的国家来说尤其如此。倘若子女过于顽劣,父母已然丧失权威,则由国家出面对其予以制裁,可以起到更好的震慑效果。另一方面,惩戒权又是对父母亲权的一种制约,不允许父母亲自惩戒子女的国家更加偏重这种考量,以防父母因其本身的偏执或错误的价值观而对子女妄加惩罚甚至予以虐待,故将惩戒权收归国家所有,由相关国家机关统一判断该子女是否需要惩戒以及惩戒的尺度。

显然,清末民初的法律制定者们采纳了德、日的做法,既赋予行亲权之父母惩戒权,又赋予其送惩权。只有《中华民国民法》第一千零八十五条仅规定了“父母得于必要范围内惩戒其子女”,并未涉及送惩权的问题。不过从实践来看,父母送惩子女的案例一直存在。

根据上述法律,惩戒权与送惩权的行使有两个要件。第一,惩戒权和送惩权的行使者必须是法律规定的行亲权人。《大清民律草案》授予监护人与行亲权人同等的权利和义务;《暂行刑律补充条例》将送惩权限定在行亲权之父或母的范围内;《民国民律草案》则对监护人的送惩权予以一定程度的保留,在监护人决定将被监护人送入惩戒所的情况下,须经亲属会同意才能实行。第二,惩戒权的行使必须控制在必要范围内。

送惩权作为惩戒权的衍生权利,按照最初的制度设计,如果父母决定将子女送入惩戒所,那么审判衙门是根据父母的请求对子女进行惩戒,应与惩戒普通违法行为人加以区别,所以惩戒的期限须加以限制,而且允许其父母请求缩短。可见在理论上,国家公权力机关主要是作为父母意志执行人而存在,不过在实践中,国家相关机构当然还是拥有相当的能动性。由于送惩权的实现涉及国家公权力机关、行亲权之父母、子女三方的交涉,能够更鲜明地展现家庭与国家的互动关系、公权力介入私家事务的方式及限度等复杂问题,因此下文主要以送惩权为核心展开,兼及惩戒权的论述。

三、 送惩权的规范解释

(一)送惩权的相对人

根据西方法学理论,每个人都是平等独立的个体,然而未成年人由于智识不足,无法享有充分的行为能力,必须服从父母的引导与管教,这也是亲权制度设计的根基所在。因此,包括惩戒权在内的亲权的权利义务主体是父母和未成年子女,这已成为当今世界各国的共识。

然而,近代中国刚从西方引入亲权理论时并不尽然。《大清民律草案》在第四章“亲子章”的按语中提到:“亲权,以子当服从父母之权力也”,第五十四条和第五十六条又称:“亲权由父或母行之”,“行亲权之父母,须护养并教育其子”,上述法条皆以“父母”与“其子”的称谓出现,并没有附加子女未成年的条件。第五章“监护章”更是讲得明白:“家长去世,家长权下的儿子得以独立,唯未成年子女仍需服从监护权”。民国时期实行亲权与监护权分立的制度,只有在父母去世而子女未成年的情况下才会为未成年人设置监护权,而当父母无恙时,子女始终位于家长权之下。

《暂行刑律补充条例》和《民国民律草案》同样如此。《暂行刑律补充条例》第十一条称:“行亲权之父或母,得因惩戒其子。”《民国民律草案》第一千一百六十二条和第一千一百六十六条规定:“亲权由父行之,父亡故或在事实上不能行使亲权时,由母行之”,“行亲权之父母,须护养并教育其子”,亦未附加子女未成年的条件。

只有《中华民国民法》亲属编第一千零八十四条写道:“父母对于未成年之子女,有保护及教养之权利义务”,方才添加了未成年子女的要件。

因此,虽然北洋政府时期的成年年龄是十六岁,但是此时成年的法律意义与后世并不相同,亲权的权力范围亦可及于子女成年之后。直到南京国民政府时期,亲权会才随着子女成年而终结。

事实上,北京市档案馆所藏大量北洋政府案卷表明,送惩的相对方大部分都是已经成年的儿子,其中甚至不乏年龄颇大者,而且不少人已经娶有妻室。比如,在1921年沈韩氏控告其子沈福海素不务正业请求惩戒和1924年张少棠因子张鸿俊忤逆浪费请求送教养局惩戒的案例中,作为惩戒相对方的儿子都是21岁。而在1920年赵祥和董褚氏因其子不务正业、扎打吗啡而请求惩戒的案件中,儿子的年龄分别达到了37岁和42岁。

毕竟,如果面对的是幼小的未成年子女,父母还能保持相当的权威,可以直接行使惩戒权,用不着劳师动众请求国家公权力的介入,只有面对身强力壮的成年子女时,无计可施的父母方才走上送惩的道路。

另一个有意思的特点是,相关案例的种种细节表明,这些儿子们无论年龄多大,都仍同自己的父母生活在一起,有些不务正业者甚至还需要自己的父母提供经济支持。用一个传统词汇来概括,这就是“同居共财”。因为同居共财,父母还能够保持家中尊长的权威甚至经济主导者的地位,得以毫无障碍地对成年儿子予以惩戒。

送惩的对象是同居共财的成年子女,这一点远远超越了西方亲权理论,反而与中国传统法中子孙违犯教令的相对方大体重合。这也显示了在民国初期,亲权制度的设计与其说是吸收借鉴西方法学理论,倒不如说是对中国传统法律精神的延续。

(二)惩戒机构:警察局与教养局

清末民初的法律改革家们意图通过审判衙门或法院,将不服父母管教的不肖子送入惩戒所予以惩戒,这一制度设计直接借鉴西方国家。1948年2月19日,《申报》上刊登了这样一则豆腐块报道:当时还是英国王储的伊丽莎白轻装简从,来到塔桥少年法庭旁听案件审理。一个12岁的小女孩发现了伊丽莎白公主的存在,惭愧地扑到母亲怀里痛哭道:“不管她对我有什么感想,我再也不顽皮了。”即使报道的篇幅十分有限,我们依然可以根据仅有的信息推断出当日少年法庭的案件当事人——那个12岁的小姑娘并没有违法犯罪行为,只是因为顽皮任性而被母亲送至少年法庭接受训诫。虽然在《大清民律草案》的理由书部分,法律改革先驱们认为英国的父母并无送惩子女的权力,但是随着20世纪初“拯救儿童运动”的兴起以及1899年美国伊利诺伊州诞生了世界上第一部《少年法院法》和独立的少年法院,由专门的少年法院本着教育而非惩罚的目的处理无人抚养的儿童以及罪错儿童的模式逐渐在世界范围内推广开来。被父母呈送的不服管教的子女正属于少年法院的受案范围。

然而民国时期的中国并未设置专门的少年法院或少年法庭。纵使有学者指出清朝末期曾在东三省试办幼年审判庭,但这只是昙花一现,绝非普遍现象。因此,绝大多数法院都只设有民事审判庭和刑事审判庭,而送惩权的性质从立法上就在民事和刑事间摇摆不定,这无疑增加了实践中由法院处理送惩案件的难度。根据四川省邻水县档案,民国27年(1938年)7月,邻水县司法处接到了一份刑事诉状。现年57岁的居民刘庚仲控告其已成年并娶妻的次子刘文成,称其不务正业,将田产抵押借款,债台高筑之后,不仅不纳粮税,又将衣物家具及妻子的妆奁尽数出卖。在斥责教训无效后,刘庚仲恐怕儿子浪荡成性,最终会连累家人,于是请求司法处将其暂且予以监禁。司法处却以“该民子刘文成果有犯罪行为,仰即举出具体事实,连同证据告诉来处,自当依法核办,毋及空言不法,请求惩处,使无辜受累”为由,驳回了刘庚仲的诉讼请求。可见当地司法处根本不认为父母送惩案件属于刑事审判庭的受理范围。

北京地区存留的大量与送惩相关的民国档案则表明,充当联系家庭与国家公权力的纽带的机构,其实是警察局。当父母认为自己的子女有不务正业、挥霍成性、沾染毒品却又不服从管教的行径时,就可以向所在地区的警察署提出呈控,请求对不肖子予以惩戒。接着,警察会传该忤逆子女到案,了解完事情状况后,将案卷与当事人呈送京师警察厅,京师警察厅再根据案情分别处理。因此,与民法草案希望通过审判厅或法院宣告对子女的惩戒的设计不同,警察机构在父母送惩权的实施方面起着至关重要的作用,这与未达刑事责任年龄但有不法行为的儿童的处理模式如出一辙。可见在当时的北京,对少年家事案件的处理基本采用由警察机构主导的非诉化“行政模式”。

而警察机构所采取的惩戒方式,主要有训诫、拘留、送入官方教养机构予以强制教育几种类型。警察最终采用哪种惩戒手段,是综合考虑相对人的年龄、情节和悔悟程度后的结果。

首先,被父母要求惩戒的孩子是否悔悟是一个很重要的判断依据。毕竟惩戒只是手段,令其听从父母教诲才是目的。1921年3月,沈韩氏向内左二区警察署控告其21岁的儿子沈福海,说他素来不务正业,还将家中首饰、衣服偷出去典当换钱花用。当家人发现后向其索要当票时,沈福海不但不依,还撒起泼来,将家中的瓷器和窗户等物砸坏。但是,由于沈福海到案后表示自己已知愧悔,警察只做出拘留十五日,再由父母领回管束的较轻裁决。

将不服管教的孩子送入官方教养机构予以强制教育和习艺性劳动是警察机构最常采用的惩戒手段。未成年的不肖子女通常会被送入习艺所。比如1916年12月,14岁的陈春栋因不务正业、典卖家中衣服、与人争吵、在外惹是生非等情由被母亲陈范氏送进了习艺所。习艺所可谓是北京当时诸多教养机构中教育气息最浓、强制手段较弱之所在。1915年12月,北洋政府公布《游民习艺所章程》,其中第一条规定:“本所直隶于内务部,专司幼年游民之教养及不良少年之感化等事项,以使得有普通知识谋生技能为主旨。凡有下列情形之一者得收入之:(一)贫苦无依者;(二)性行不良者。”第三条又将可入所习艺者的年龄限定在八岁以上、十六岁以下,以其“陶甄较易”故也。

由于大多数被父母要求惩戒的子女实则为成年人,所以他们并不具备进入习艺所的资格,警察会将其安排在另一强制教育处所——教养局。1920年12月,18岁的史家福因做饭之事与母亲发生口角,进而詈骂并欲殴打其母,被闻讯赶来的父亲扭送到警察署。其父史文元本欲将史家福送往习艺所管束,但警察署认为,史家福年幼时就敢向其母詈骂并欲动手殴打,实属胆大妄为,亟应惩戒,以儆将来。于是拟定将史家福发交教养局管束并勒令习工,俟三个月后根据教养局报告的情况再由警察厅决定是否释放。而1924年2月,京师地方检察厅向京师警察厅发来公函,称检察厅在受理车吕氏状告吕荣盗窃一案时,吕荣对自己窃取车吕氏首饰、珠花等物品供认不讳,但吕荣毕竟是车吕氏的内侄孙,车吕氏不愿追究吕荣的刑事责任,请求将他转送习艺所予以感化。根据法律,窃取亲属财物属于亲告罪,车吕氏既已撤销告诉,则不应论罪,因此检察厅除依法为不起诉处分外,又将吕荣函送至警察厅,请其设法安置。京师警察厅认为,吕荣年已19岁,不便送习艺所,因此将其发交教养局安置学习相应工艺,以资造就。

在上述两起案件中,警察机构先是否定了将相对人送往习艺所的方案,又因其情节严重且已成年,故送往教养局惩戒。可见,教养局内的收容人员不仅年纪较长,而且情节更为恶劣。从档案实例来看,教养局是大多数因不服父母管教而被父母请求惩戒的成年子女的归属。

事实上,“教养”二字在中国近代的语境中包含着强烈的规训意味。1907年,张之洞在对模范监狱的论述中,对教养作了如下定义:

若幼年犯,并教以小学课程,以迪愚顽,期于涤染自新,所谓教也。管理有法,监犯平日口食定有节度,决不令有秽恶克扣之弊,且选用内外科医官二员,遇有疾病,慎重诊视,不使死于非辜。而有碍卫生之物,鸦片烟为害最烈,给药痛戒,勿使流毒,所谓养也。

这一内涵在当代中国仍在使用,如收容教养和劳动教养。诞生于中国近代的教养局可谓是一种“济刑罚之穷”的机构,它将强制教育的模式扩展到对于成年人尚不至于动用刑罚但应当管制的行为上,即“罪”的边缘地带。

从行政机构设置上来看,北洋政府时期的教养局是京师警察厅的下属机关。京师警察厅总监发给教养局的公函用的是下行文书“训令”的形式。1917年11月,京师警察厅司法处通令下属的二十个警察区署和教养局,以后凡是遇到须发教养局处置之人,应先送至警察厅,再由警察厅转发教养局。由此可见,京师警察厅拥有将不肖子女送入教养局予以惩戒的最终决定权,档案实例所见恰好可以与之相互印证。在教养局内接受强制教育和习艺性劳动的期限,多为一个月、两个月和三个月,最长可达一年。惩戒期满后,须由受惩戒者的父母亲自前来保领,才可被释放。

(三)父母意志在送惩中的作用

《大清民律草案》亲属编第五十八条规定行亲权之父母可呈请审判衙门,将其子送入惩戒所予以惩戒。审判衙门所定的惩戒期限不得超过六个月。“但定时期后,其父或母仍得请求缩短。”《民国民律草案》的相关内容与之类似。《大清民律草案》在理由书部分对这一条做出了如下诠释:“父母若将其子送入惩戒所。此时审判衙门对于其子所行之惩戒,系从其父母之请求,与普通犯罪应行惩戒者有别。故惩戒时期应有限制,且应许其父母请求缩短。”也就是说,送惩权是行亲权之父母的惩戒权的延续,国家公权力机关主要扮演着父母意志执行人的角色,故此父母意志在惩戒期限上发挥着举足轻重的作用。

实践中也确实如此。1918年2月,28岁的刘德明因为不服父母教训,在家中厮闹,被其父刘维瀚提请警察署惩戒。2月15日,京师警察厅做出令刘德明入教养局做工三个月的裁决。到了3月31日,也就是在刘德明入教养局做工一个半月之后,他的姐夫前去探望,发现刘德明已身染重病,行动艰难,自述悔悟,刘维瀚和刘李氏夫妻二人闻后不胜伤感,于是恳请京师警察厅准予保释。4月1日,京师警察厅令教养局考察刘德明“有无悔悟情状,再行核办”。4月9日,教养局做出“已悔”的判断。4月10日,警察厅核准将刘德明交其父具领。

民律草案只提到父母可请求缩短惩戒期限,事实上大多数希望改变惩戒期的父母提出的请求为缩短,但是也有例外。1918年,27岁青年苏兰锁被其68岁的老父苏庆堂控以不务正业,请求警察署予以惩戒。据苏庆堂说,长子苏兰锁素来游手好闲,五六年前就在原籍东鹿县公署因为私自变卖家中田地之事,被其母冯氏控告,县署判其拘押两年。拘押期满后,苏兰锁来京投奔父亲,孰料恶习积重难返,依旧整日不务正业,还不断向父亲讨要钱财。如果苏庆堂不给,苏兰锁就在家中肆意打闹。这一次,苏兰锁又因琐事蛮闹,苏庆堂实在忍无可忍,方向警察署提请惩戒。最后,京师警察厅做出裁决:将苏兰锁发教养局习工一年。一年期满后,父亲苏庆堂却不肯将苏兰锁领回,苏兰锁只得又留所习工一年。之后苏庆堂不但仍旧不肯将其领回,反而给京师警察厅写了一封言辞恳切的信函,称自己年已七十,望警察厅体恤其年老,万勿将该逆子放出,以免再生事端。无奈的警察厅决定先向教养局打听一下苏兰锁表现如何。教养局则回复道,苏兰锁被分在织布科,奈何他资质愚钝,过了两年仍不能登机织布,实属成绩不佳,又嚷嚷着要出局自谋生计,经常与人争吵,极不安分。一边是畏儿子如虎狼的老父,一边是恨不得立马将这个麻烦打发走的教养局,警察厅只得做出决定:将苏兰锁释放出所,送贫民队做工。

四、惩戒权与近代家族伦理

亲权为父使子服从之权力。事实上,在长达两千年的帝制时期,子对于父的服从是毋庸待言、天经地义的事情。孝既是整个社会伦理道德的根基,也是法典明文规定的义务。然而,近代中国面临着几千年未有之变局,随着中华法系的解体,原子化的个人逐渐取代家庭成为社会的基本单位,平等、独立、自由成为新的道德标杆,打破了父亲在家中一言九鼎的局面。同时,严禁触犯尊长权威的法律规范被一一破除,父子之间曾经的压制性矛盾得以爆发,而与“子孙违犯教令”有异曲同工之妙的送惩权成为此时为数不多的仍在维护父母尊严的法规。通过以下三个案例中父母对惩戒权的使用,我们可以看到新旧两种家庭伦理的激烈碰撞。

1918年2月,现年28岁的刘德明被其父刘维瀚请求惩戒。据刘维瀚自述,其家族本为清皇室内务府正白旗人。刘德明的幼弟与邻居争闹,德明欲责打其弟,遭到其母刘李氏的阻拦。大概是对母亲偏爱幼弟心怀嫉妒,刘德明不但不服其母教训,反而在愤怒之下咬伤母亲手背,并摔碎家中物件。其父刘维瀚见状,将其控告至警察署,要求警察对刘德明的忤逆不孝行径予以惩戒。

然而,令人没想到的是,刘明德却道出了一个完全不同的故事版本。据其供述,母亲刘李氏时常在家煎烧鸦片烟,自己屡次加以劝说,母亲却毫不收敛。事发当日,母亲又在家里煎烧鸦片,忍无可忍的刘明德决定向巡警检举揭发母亲吸食鸦片的行径,不料正巧遇见回家的父亲,三人扭打成一团,巡警闻声赶来时,父亲抢先一步倒打一耙,反以忤逆的罪名将他控告。不仅如此,刘德明还从怀中掏出物证——一个曾经装过鸦片的空匣子。他说,父母生怕罪行败露,已将其中的鸦片“毁尸灭迹”,自己只来得及抢下这个匣子。

面对儿子的指控,刘李氏连忙否认。但是,她也承认自己曾经抽过鸦片烟,后来已经戒掉了。近日她身体不适,只是想泡少量的鸦片用来治病止痛,不料却被不孝子抓住把柄大做文章。

鸦片曾给中国造成了深重的灾难。民国政府甫一成立,孙中山就颁布《大总统令禁烟文》,通令全国严厉禁止鸦片。袁世凯任中华民国大总统后,亦多次发布禁烟令。根据北京市档案,吸食鸦片、扎打吗啡者皆应送入教养机构参加劳动并强制戒毒。然而在本案中,刘德明举报母亲吸食鸦片,这激起了警察道德上的反感。京师警察厅科长在案卷上批示:“(刘德明)不服父母教训,被控后反而告发其母吸食鸦片,情极可恶,拟发教养局管束,俟查有悔悟情形再行核办。”对于刘李氏则予以宽大处理:“刘李氏不认吸烟情事,亦无吸烟证物,从宽免究。”于是在2月15日,警察厅做出最终裁决:刘德明“情同枭獍,应予严惩,发教养局勒令做工三月。其母应令自戒。”

警察厅在这里用了一个有趣的词——“情同枭獍”。从汉代开始,官方就用传说中甫一出生就会吃掉父母的恶鸟枭和恶兽獍来比喻弃绝人理、杀伤父母的逆伦之人。在中国现存最早的传世法典《唐律疏议》中,“十恶”重罪的第四条为“恶逆”,即“殴及谋杀祖父母、父母”,疏议就用到了“枭獍其心”的表述,而“告言祖父母、父母”则属于十恶中的“不孝”罪。虽然随着清末变法,严禁子女控告父母的法律已随着中华法系的解体一并消亡,但是严惩“十恶”行为的精神却在警察的执法原则中得以保留。

对刘李氏的宽大处理同样体现了中国传统法的精神。虽然警察声称他们并未在刘家住宅内搜寻到鸦片或吸烟器具,但是倘若他们对刘德明的指控完全不予采信,就不会提到令刘李氏自戒这样的字句。事实上,根据传统法律原则,对于一般犯罪,父母不能因子女的检举揭发而获罪,所以凡是卑幼状告尊长,尊长按自首免罪,卑幼却因干名犯义而被处刑。京师警察厅在裁决中对刘李氏的“偏袒”正是暗含着这样的逻辑。

而1920年发生的一件案子则神似一部精简版的《家》。在12月19日的夜晚,京师警察厅内右一区警察署闯进两位不速之客。来人是一对父子,父亲徐承增是总税务司署的一名文案,而被父亲扭送来的儿子名叫徐骍丑,年纪二十,是中国大学法政科的一名在校生,已娶妻二年。在警察的询问下,父亲道出事情原委:徐骍丑之前曾背着父亲向同学借钱六十多元,父亲徐承增不得不为之还债,并对其责打。徐骍丑不仅不服管教,反而一怒之下拿了家中钱财和被褥客居在外,许久未曾回家。当日,徐骍丑更是向父亲声称自己打算辍学,投奔军阀吴佩孚。眼看徐骍丑还有三个月就能大学毕业,心急如焚的徐承增赶紧对儿子的叛逆行径予以阻拦,一面苦口婆心地向其讲述文凭在这个社会上的重要性,劝其无论有什么决定都要等到毕业后再做,若此时另谋他途,将来很可能进退维谷、一事无成;一面坚决制止其离家。然而,任凭徐承增软硬兼施,徐骍丑油盐不进,不但出言顶撞父亲,更是以拼命相威胁,父子之间的矛盾一时到达了顶点。徐承增眼见自己与儿子已经无法沟通,更担心儿子真的会在这当口放弃马上就要到手的学位,导致全家多年的期望和努力毁于一旦,于是咬牙将徐骍丑扭送到警察署,恳请警察对其予以惩处并严加管束。

徐骍丑承认前情属实,但又将这一切归因于父亲管束严厉,自己不得自由,故此决意效仿班超弃文从武,投身更广阔的天地。档案存留的徐骍丑自述状充分体现了他作为大学生的特质。该供状洋洋洒洒数十页,絮絮地述说着自己在父亲旧家法拘束下的痛苦与压抑:父亲性严,自己和妻子进退失据、动辄得咎;父亲脾气大,自己稍有错失便会受到责骂;父亲还极俭省,每日只给他铜元二枚作为在校的午餐费用,自己因钱不够花而向父亲索要时,父亲仅是以“君子食无求饱、居无求安”等古语来搪塞他,于他的实际困难毫无补益。自己衣着寒酸又欠着学校学费,父亲却不允许自己兼职赚钱,无奈之下,才向同学借钱改善生活,却遭到父亲的加倍责难。生活潦倒困窘又缺乏自由,自己无比苦闷,终于下定决心远走高飞,父亲又令他务必取得文凭。如此种种,令徐骍丑将这个家视若牢笼,只想早日逃脱。

经过进一步的询问和调查,警察对徐家有了更多的了解。作为税务司署的一名文员,徐承增显然颇通文墨,应是受过良好的旧式教育。因此,在为人处世和对待子女的问题上,徐承增也处处显现出传统读书人的特质:循规蹈矩、行事稳重、强势而保守。虽然作为一个底层公务员,月薪仅有六十元,家境并不富裕,又碰上当时物价飞涨,一家人的生活更加拮据,徐承增依然坚持供养三个儿子读书。徐骍丑是家中长子,自然被寄予厚望,却欲在行将毕业之际投奔军阀,这对于徐承增无疑是晴天霹雳。更令徐承增感到震惊的是,这个受过新式教育的小伙子满口“自由、平等”,种种顶撞父亲的行径不啻于犯上作乱,这令他万分生气和痛心。

警察显然对父亲徐承增的境况和心情报以莫大的同情和理解,于是他们纷纷行动起来,对徐骍丑展开游说攻势——“当堂诲训,反复开导,将其谬解之自由平等诸名词之解说明白,使其仍遵乃父之训。复以父母在,不远游一章为之解说,更以作事不可躐等,不可欲速,须循序渐进,始达于成等语训之。”不料徐骍丑不为所动,依旧固执己见。充满挫败感的警察于是在案卷上愤懑地写下批判徐骍丑的文字:“执迷不悟,显见受自由二字之毒甚深而五伦之说不讲,四德四维之论更未之前闻也。既不能孝,即不能弟,曰忠曰信,岂能行乎?”

眼见劝说徐骍丑没有取得多大进展,警察又转而开导徐承增,劝其“子既不肖,不如舍之,听其自去,设前途有不如意,将来或有反悔之一日,即以父子之间不责善一章为之辟解”。但徐承增如何肯放手,他同样不改初衷,恳求警察代其管教儿子。

警察只得照章办事,将案情与案卷上报京师警察厅。京师警察厅则做出了与区警察署一致的判断,认为徐骍丑“不但不思家境为艰,力求上进,反责其父供给不足,欲顾而之他,以自由平等之口歌禅,而文饰其桀骜行动,实属可恶”。但考虑到他马上就要大学毕业,如果此时采取将其送入教养局之类的严厉惩处措施,势必会影响他的前途。权衡之下,警察厅又对徐骍丑开导一番,然后将其收押在警局,“饬其自行思过,俟其确有改悔情状,再交其父领回约束。”

在短短三五日的拘留期间,徐骍丑不知为何突然转了性,又亲手写下一封长长的悔状,自述其“自悔非常,领悟到父母爱子之心,无微不至”,认为“此事之错完全在我”,并体悟到父亲劝他“文凭是一生的根底”这句话的深刻内涵,以至于“愈思愈愧,无地可容,愿意遵从父命,安心求学,不再任性胡来”。达到目的的警察厅于是传徐承增前来保领儿子,父子二人相见,痛哭失声,一同回家去了。

可能由于徐承增和徐骍丑两人的身份稍显特殊,警察在对这件家事纠纷的处理上表现出了极大的耐心和关怀,不但对二人轮番劝导,以期化解矛盾,更在对徐骍丑的制裁措施方面充分考虑到他即将大学毕业的事实和其父亲的心愿,实可为柔性执法的上佳例证。

而更令人惊奇的是,区警察署的警员们对于儒家经典的稔熟。徐承增和徐骍丑皆可谓知识分子,而该案中的警察在两人面前丝毫不落下风,各种经典章句运用自如,先后论及《论语·里仁》“父母在,不远游,游必有方”;《礼记·学记》“幼者听而弗问,学不躐等也”;《论语·子路》“无欲速,无见小利。欲速则不达,见小利则大事不成”;《论语·学而》“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众而亲仁。行有余力,则以学文”;《论语·卫灵公》“言忠信,行笃敬,虽蛮貊之邦,行矣。言不忠信,行不笃敬,虽州里,行乎哉”;《孟子·离娄上》“父子之间不责善。责善则离,离则不祥莫大焉”等等,如同在讲授一堂中国传统伦理课程。显然,警察的论证关键还是五伦、四德、四维等中国传统伦理的核心原则,这也使他们几乎毫无保留地站在了父亲这一边。

与此形成鲜明对比的,是受过新式教育的儿子以新文化运动后在中国广为传播的平等、自由之思潮作为核心论据,反对传统礼教、反抗父亲权威、抵制警察训诫。在警察们看来,这个叛逆的青年对自由、平等诸名词充满了“谬解”。当他们在案卷上写下“受自由二字之毒甚深而五伦之说不讲,四德四维之论更未之前闻”,“以自由平等之口歌禅,而文饰其桀骜行动”等话语时,颇有梁任公“自由之说入,不以之增幸福,而以之破秩序;平等之说入,不以之荷义务,而以之蔑制裁”的风范。而作为合法的国家暴力使用者,他们最后行使了从徐骍丑父亲手里转移过来的惩戒权,终于成功使这个此前一直固执己见的年轻人屈服。

此外,民国法律中有关惩戒权的规定还能成为“宅斗”的新手段。1924年7月,一名上了年纪的妇女罗蔡氏来到警察署,控诉逆子罗济同挥霍无度,在其丈夫去世后,更将她驱逐出门、不让回家的种种虐待情境,恳请警察将其传案惩戒。原来,罗济同39岁,罗蔡氏是其父亲的次妻。罗氏家族颇有资财,经营着两个茶室,此前由两人各主管其一。在罗济同父亲去世后,双方就茶室的债务应当由谁来偿还的问题争执不休,从而爆发了种种矛盾。

罗济同到案后,起先还承认罗蔡氏的身份,后来又推翻了供词,声称罗蔡氏是父亲当初从外面带回来的女人,父亲令他称呼其干娘,她与父亲同度二十多年,并没有正式的名分。罗蔡氏则反驳道,自己是在过门之后方才知晓罗济同的父亲已有妻室。为了证明自己是明媒正娶,罗蔡氏拿出物证龙凤帖,不过人证媒人已经去世。

当警察们陷入这场剪不断理还乱的豪门恩怨时,罗氏宗族展开了斡旋。经过从中调节,罗蔡氏表示悔讼,恳请对罗济同准予保释。于是两人写下具安分甘结,表示此案纯属家庭细故纷争,所负外债会协商处理,从而使得案情记录到此为止。

从实践来看,不仅是亲生父母,继母、养母等拟制血亲也能行使法律上的惩戒权,而父妾作为传统社会的期亲尊长,亦可在一定程度上分有惩戒的权力。在本案中,罗蔡氏就是借自己的身份,先以惩戒权压制罗济同,而罗济同也不甘示弱,力图从根本上动摇罗蔡氏的身份,既质疑她行使惩戒权的合法性,也打击她争夺家产的实力,从而引发激烈的伦理纷争。

五、惩戒与虐待的界限

在传统时代,为了维护“父父子子”的家庭伦理,法律对父母责打甚至杀伤子女的行为给予了最大限度的宽容。若子孙违犯教令而父母依法决罚,即使造成误伤致死的严重后果,亦不追究父母的法律责任。在没有酿成人命的情况下,官府更不会深究父母究竟是依法决罚还是非理逞凶。

中国近代法律体系的建构则与之不同。子女不再被视作父母的附属,国家会以一个大家长的身份充当未成年人的最终监护人。倘若父母被认为滥用亲权,即逾越权利行使的正常界限,或者不尽应尽之义务,国家就可能主动介入家庭,剥夺父母的亲权。“有惩戒权而虐待”就是权利滥用的典型,“惟既曰惩戒,则不能过于痛苦其身体,出之以恶意,苟如是也,则为虐待矣”。

虐待子女的后果是严重的。《民国民律草案》指出:“父母滥用亲权,或品行不检,确有滥用亲权之虞者,法院因子之亲属或检察官之请求,得宣示丧失亲权。”《中华民国民法》亲属编第一千零九十条亦规定:“父母滥用其对于子女之权利时,其最近尊亲属或亲属会议得纠正之。纠正无效时,得请求法院宣告停止其权利之全部或一部。”如果情节分外恶劣,还可能构成虐待罪。1935年《中华民国刑法》第二百八十六条规定:“对于未满十六岁之男女,施以凌虐或以他法致妨害其身体之自然发育者,处五年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罚金。”

结合《大清民律草案(附理由书)》《民国民律草案》以及《民法亲属实用》,我们大抵可以总结出三条惩戒与虐待的区分原则:

第一, 前提要件。惩戒需在教诲和训诫无效的情况下方得实施。

第二, 目的要件。惩戒以防止子女再犯错误为宗旨,不得出于恶意。

第三, 尺度要件。惩戒必须控制在子女身体所能承受的范围之内,不得逞一时之性横加敲扑,甚至危及生命。

看似条理明晰,清清楚楚,但在现实案件中,面对纷繁复杂的社会现状,虐待与惩戒的界限更多还是依赖于警察的“自由心证”。

1934年5月,北平市公安局外五区署收到一封匿名信,声称位于储子营大院的董鸿茂家有几位姑娘来历不明,董氏夫妇二人每日虐待他们。于是区署公安局派出警员,将董鸿茂之妻董钟氏及幼女凤儿带到署中讯问。据董钟氏供述,董凤儿是其亲生之女,现年12岁,因不服说,打过几次是有的,但并无虐待情事。董凤儿所供亦同。外五区署于是将此事移交北平市公安局核办。

北平市公安局则派员调查凤儿是否亲生,有无虐待情形,是否另有养女。钟氏已于当日开释、取保候传,凤儿则被公安局另行安置,等待事情查明。已有近半个月没有见到女儿的董钟氏为此焦急万状,她请来担保人,表示董凤儿确系亲女,两人平素相依为命,恳请警察允许自己将其领回。

此时调查员也提交了报告,调查显示,董家有五口人并一女仆,除此之外并无他人,亦无虐待情事,那封匿名信很可能是董家因为借贷问题得罪了人而遭至报复。于是公安局对董钟氏予以告诫,饬其保领董凤儿结案。

民国时期的北京档案显示,少年家事案件基本是按警察主导的“行政模式”来处理,并非法律所规定的通过法院宣告丧失亲权的“司法模式”来解决。儿童受到虐待的信息源可能来自于各个方面,有儿童亲自申诉、他人检举揭发、警察巡查发现等各种渠道。警察局接到类似案情后,会将可能受虐的儿童寄养在官方或公益的儿童护养机构保护起来,在查明父母并无虐待情事后方准其保领,否则便长期寄养,从而达到剥夺父母亲权的客观效果。董凤儿一案的处理程序便是如此。在此案中,警察关注的一大重点是董凤儿是否为董钟氏的亲生女,除了担心隐藏的人口买卖外,双方是否具有血缘关系也常常成为虐待案件中警察考量的因素。这大抵是因为在人们的常识中,亲生父母对孩子有天然的舐犊之情,而继母、养母等拟制血亲凌虐无血缘关系子女的可能性更大。董钟氏的辩解——孩子因不听话被打过几次是有的,但并无凌虐情事,则几乎是所有卷入虐待案件中的父母为自己开脱的固定套路。

此外,1947年的一个案件有助于我们进一步认识惩戒与虐待的尺度要件。这一年的12月,北平市警察局内一区警察分局将41岁的曲张氏及9岁的女童曲盖弟函送至北平地方法院检察处。该案的缘由为张玉禄检举邻居曲张氏虐待其养女曲盖弟。在警察局的讯问笔录中,曲张氏、曲盖弟以及张玉禄的供述基本一致,描述了曲张氏如下虐待情由:九年前,曲张氏在哈尔滨从一名朝鲜女子手中抱来襁褓中的养女曲盖弟。因曲盖弟不服管束,曲张氏曾责打她,不给她吃饱,并用铁链将她锁过几次。1947年3月,还用烙铁将小女孩背部烙伤,当日更是用铁鎚子头殴打,又用铁链将她锁在桌子上。邻居张玉禄实在看不下去,故而报警。警察来到曲张氏家中搜查,也找到了铁鎚子头、铁链子、铁锁等物证。

然而,当二人被移送到检察处时,曲张氏推翻了先前在警察局的供词,只承认自己曾因曲盖弟不听话,偶有殴打和锁铐,并无虐待情事。曲盖弟也否认曲张氏使用过铁锤和烙铁,并表示愿意继续跟随曲张氏生活。于是检察处认为,曲张氏只是对顽皮的孩子予以责罚,并无恶意,检查曲盖弟身体亦无伤痕,没有其他佐证证明曲张氏的行为构成犯罪,因此根据《中华民国刑事诉讼法》第二百三十一条第十款“犯罪嫌疑不足”作出不起诉决定。

如前所述,警察局处理家事案件的总体立场偏保守,更倾向于维护尊长的利益,所以本案是较为罕见的一件警察局认为身为养母的曲张氏构成虐待罪,从而按照法律程序,将其移交北平地方法院检察处,希望由检察处提起虐待罪公诉的案件。警察最重要的理由是在曲张氏家中搜查到了铁鎚子头、铁链、铁锁等物件,这些形同酷刑刑具的存在大大超出了普通人心目中对不服管教的孩子的惩戒限度。而曲张氏最后被免于起诉,也主要是因为曲张氏和曲盖弟推翻了供词,只承认责打,否认铁锤和烙铁等工具的使用。可见,1935年《中华民国刑法》虽然新设了虐待罪,但在实践当中,由于父母可以较为轻易地将自己对子女的责打行径归为惩戒,虐待罪的成立仍是一件较为困难的事情。

六、余论

提起父母对于子女的惩戒,许多人脑海中首先浮现出来的是简单粗暴的肉体体罚,以及帝制时期保守强势的“封建”大家长对子女的压抑和控制。因此,无论是社会大众还是学界主流,皆对“惩戒”二字讳莫如深。中国当代法律也未有论及惩戒者,但因在中国体罚子女并不会如美国一般被剥夺抚养权,所以只要不涉及虐待和故意伤害,父母亲自惩戒子女虽然可能会遭到舆论抨击,但仍在一定程度上被默认为“自然权利”。至于送惩,则因国家相关机构的缺失而销声匿迹,直到近些年网瘾治疗学校等私人惩戒机构的恐怖内幕被媒体相继曝光,人们才在震惊、声讨之余注意到不少家长对于送惩的需求及对送惩权的变相使用。

事实上,家长的惩戒权和送惩权确实是一个值得正视的问题。大到法律理念和教育理念,父母和子女是否可能实现真正的平等?惩戒是不是教育必不可少的面向?是否应当给予父母甚至教师必要的惩戒权?具体到法律操作层面,惩戒权与反家暴法是否能够共存?惩戒的方式为何?界限何在?国家权力应当在何种境况下主动介入家庭纠纷?应当建立何种法律机制,才能在儿童利益最大化原则的基础上对亲子问题予以恰当的评估和解决?这都是现代亲权法所面临的难题。

中国近代在将传统社会中子女对于父母的绝对孝亲义务和父母之于子女的教令权转向西方亲权理论时,同样伴随着新旧思潮的交织、家庭与国家的互动、理论与现实的张力等诸多问题,从而使法律实践呈现出格外丰富的面向。系统探讨民国时期的家长惩戒权与送惩权,不仅对我们理解中国近代的法律与社会颇有助益,也可以帮助我们重新思考中国当下亲权制度的建构。

(本文經作者授權發佈,原載《開放時代》2019年第2期。注釋從略,引用請參考原文。)