《真种花者:邢义田访谈录》

三联书店(香港)有限公司,2022年

台大岁月

问:在台大历史系,您最感兴趣的科目是什么?

邢:刚进历史系时,什么都不懂。高中时很喜欢历史,但以为历史就是些故事。大学选课,基本上是跟系里的要求有关。那时候我们一定要修一些中国史和西洋史,还有一些社会科学,反正就是按照学校要求的课程去修读。

问:您是怎样在修读的过程中发展自己的兴趣呢?

邢:跟老师很有关系。上某位老师的课,如果觉得有趣,有启发,就会被吸引去读那一方面的书,然后慢慢产生了兴趣。我们的经验应该差不多吧,没有什么特别的(笑)。

问:那时候的台大很特别,同时有新旧两批学者。像许倬云教授是第一批回台湾的学者,也有从大陆到台湾,很传统的学者。您可以说说当时的情况吗?

邢:我们那一代特别幸运。刚好傅斯年(1896–1950)等学者到台湾,把一批优秀的学者带到台大。他们在历史系、哲学系、考古人类学系或中文系任教,人文方面最好的老师都在这里。当时的好处是容许学生在不同的系修课或旁听。必修课以外,还有选修课,没有限制,自由选读。我旁听或修读了很多考古人类学系和中文系的课。很多专书的课开在中文系,例如屈万里先生(1907–1979)的《尚书》、何定生先生(1911–1970)的《诗经》。屈先生是国学大师,何先生曾在《古史辨》里写文章(笑),是顾颉刚(1893–1980)的弟子。名教授上课,吸引大家去旁听。我旁听过哲学系方东美先生(1899–1977)的课、陈寅恪(1890–1969)弟子徐高阮先生(1911–1969)的课、中文系毛子水先生(1893–1988)的《论语》、王叔岷先生(1914–2008)的《庄子》和《刘子新论》、叶嘉莹先生的宋词、经济系施建生先生(1917–2020)的经济学。有些听了一学期,有些听了几堂就放弃。

问:当研究生时,您旁听过其他系的课吗?

邢:研究生课程内容较重,没时间旁听了。我研究生时除了语文课,都在历史系修。但是有些研究所的课,不同系的研究生也可以去修,而且有些课是高年级的大学部学生跟研究生都可以一起修。

问:您在硕士班最初读隋唐史,后来改成秦汉史。为什么会有这个转变呢?与您的导师傅乐成先生(1922–1984)有关吗?

邢:这是我自己的决定。我读研究所是在当兵以后。台湾男生要服一年的兵役。服役期间,我读了《资治通鉴》(笑)。《资治通鉴》最重要的就是隋唐部分,那时候读了就对隋唐史产生兴趣。服兵役前,我已考取研究所,打算服完兵役再念研究所。因此,服兵役时就做些准备,念一些书;服完兵役,跟傅老师念隋唐史。上课读了陈寅恪的著作,受到启发,因此写下《契丹与五代政权的更迭》一篇课堂报告,傅老师觉得不错,后来交《食货月刊》发表。

大学毕业谢师宴后合影

左起:邢义田、黄长生、傅乐成、段昌国、房良通

我最感兴趣的是唐朝跟回纥、突厥、吐蕃、朝鲜等外族的关系。硕士论文原来要写唐代的边防政策,计划都已经跟傅老师谈好。当时曾读了余英时先生(1930–2021)的Trade and Expansion in Han China和王赓武先生的The Structure of Power in North China during the Five Dynasties。直到现在,我仍对中国跟域外的关系感兴趣。

为了写论文,读新旧《唐书》、新旧《五代史》时,发现唐朝官员在朝廷上议论如何对付新罗、百济、吐蕃、回纥时,经常引用汉朝的典故,讨论汉朝如何对付匈奴。大学时虽读过一点秦汉隋唐史,但很少读原典,知道得很少。我觉得如果没有真正下过功夫读四史,不但无法掌握唐朝人引用典故的意思,更无法了解他们为何根据某一典故讨论唐代的某项政策。因此,我跟傅老师商量,如果只读唐代史,感觉“底气”不足(笑),想要先加强自己秦汉史的知识。他说:“也对!”我就开始读秦汉史了。秦汉史是另外一个世界,前四史引人入胜。在硕士班的最后一年,为了及时毕业,我改了题目。汉代的对外政策有很多方面,于是收窄题目,仅谈对外政策中的“以夷制夷”策略。

问:我在一些地方读到,邢教授提到要研究一个时代,就要先知道那时代之前的一个时代。这样,可对要研究的时代有比较全面的把握。

邢:对。现在回想幸好念了秦汉史。实际上,我在念隋唐史的时候,也读了些魏晋南北朝史的书。当时觉得跟隋唐最有关系就是魏晋南北朝,无奈更早的秦汉,一时读不过来。再一想幸好念了隋唐和魏晋南北朝史。后来考虑秦汉的问题,有些思考的框架自然而然不限于秦汉。大学时曾上李济(1896–1979)和许倬云老师合开的中国上古史,其实就打下了先秦史的基础。刚才说过,我喜欢读《尚书》、《诗经》、《左传》,以及各种诸子书,《老子》、《韩非子》、《荀子》、《墨子》等书,一本接一本。如此我对秦汉前后的时代都不太陌生。这些都是后见之明,当初并没有计划或觉悟到我乱念一通,最后能贯串起来。

问:其实,您本来就对秦汉有兴趣,对吗?

邢:我都很有兴趣。大学时兴趣广泛,历史理论、社会科学、哲学,甚至心理学、经济学的书都看。那时校园里非常流行存在主义,大家都如醉如痴地读卡缪(Albert Camus, 1913–1960)、沙特(Jean-Paul Sartre, 1905–1980)等大师的书,不读就好像落伍。老子(约前571–约前471)、庄子(约前369–前286)和唐代和尚寒山、拾得等人被奉为存在主义在中国的先驱,我读这些和那时的风气很有关系。教我理则学(按即逻辑学)的陈鼓应老师以存在主义解读庄子,一度风靡校园,我随流行读了些老、庄。

我的同窗好友黄俊杰喜欢孟子(约前372–约前289)、老、庄和佛学,我们常一起讨论,但佛经实在不合脾胃,没跟上。现在回想,有先秦典籍的基础,对读秦汉史帮助非常大。我脑中从先秦到唐代有了一个大致整体的印象。此外,有一年我在考古系,每个周末听台北故宫博物院的李霖灿(1913–1999)老师讲中国艺术史。他用幻灯片介绍博物院珍藏的名画,以唐宋明清为主。他也率同学到博物院去参观,亲自解说,非常享受。从宋至明清民国,虽曾上过姚从吾(1894–1970)、札奇斯钦(1915–2009)、萧启庆(1937–2012)、陶晋生、夏德仪(1901–1998)和李守孔(1923–2014)等先生的课,东西太多,读过的太少,仅有些片断粗浅的常识而已。“漫羡而无所归心”大概是我那时的学习状态。

问:其实这就是我问上述问题的原因。我在看邢教授的文章时,发现您的重心虽在秦汉,但讨论的问题不限于一个时代,也不限于中国,这可能跟您在大学接受的教育有关系吧?

邢:对,很有关系。那时许倬云老师几乎每一年都从国外请一些学者来台大历史系开课。不一定是中国人,很多是洋人。像研究宋代法制史的马伯良(Brian E. McKnight),及以社会学理论研究中国古代史驰名的艾伯华(Wolfram Eberhard, 1909–1989),先后来校当客座教授。师从人类学大师克鲁伯(A. L.Kroeber, 1876–1960)的黄文山先生(1898–1988)这时也到台大客座讲文化学体系,听者满坑满谷。他们客座一个学期或一年。我读大学和研究所的时候,几乎每年都有机会接触这些从国外来的老师。他们带来很多跟社会科学或中国史有关的新想法。许倬云老师在这方面的贡献很大。

问:您在一篇文章提到,当时社会科学的理论非常流行,但后来反思,中国史研究还是不能过度依赖社会科学的理论。

邢:读大学的时候,我非常沉迷于社会科学和种种流行的史学理论,还试着套用社会科学的理论写论文。印象最深的是我修考古人类学系芮逸夫老师(1898–1991)的文化变迁课,课中报告写了一篇谈隋唐府兵制,就是套用社会科学的涵化理论。也跟芮老师上过行为科学课,厚厚的英文教科书中将人的行为变成可以计算的量表,当时觉得新鲜有趣。研究所时代的陶晋生老师也鼓励大家学习社会科学。陶老师也是我硕士论文指导老师之一。在进史语所工作前后,参加许倬云和毛汉光主办的中国社会经济史暑期研习营,曾试着以人数统计为基础,分析汉代孝廉的身分和地域背景,写作快成篇时,即觉悟到用人数统计并不能得到什么比“细读”史料更好的结论。发表这篇习作后,我离开了“计量史学”那一套,也决定将社会科学放在今后读书的较后端。

2011年5月7日,与陶晋生师(右)同访香港中文大学

来自西方的社会科学和史学理论不是没有好处,好处是可以自不同角度刺激思考和提问。但以中国古代史而言,我感觉如何正确解读史料,应该更为根本。古代史史料太少、太片断又不易确实掌握其意义,即便能套用理论去提问,多半没有材料可以回答,能藉理论深化认识的更为有限。稍一不慎,生搬硬套,削足适履的毛病就上身。我据涵化理论谈府兵制,用计量方法分析孝廉问题,都是活生生的例子。这些经验和觉悟,使我不想再卖弄理论。

走出中国

问:您想过去欧洲或日本留学吗?

邢:没有。这牵涉语文问题。我们在大学主要学英语,去美国比较方便。去欧洲如法国、德国,还要学别的语文,去日本则要学日语,比较困难。我在大学时修过日语、德语,可是都不够用。还是申请美国比较方便,又有奖学金,何况那时很多同学都已经去美国了,很容易受他们影响。

问:可是您学罗马史,非常特别。

邢:对。我们在大学、研究所的时候有很多外国史的课程,也有一些从国外回来教我们西洋史的老师。读硕士班时,许倬云老师从美国请回蔡石山老师教我们西洋史。我上他的西洋史学名著选读,全用英文教材。大学时期,虽然修了一些西洋史,用的都是一般中英文教科书。蔡老师的课全用英译原典,跟他读了希罗多德(Herodotus,约前484–约前425)、修西底德(Thucydides,约前460–约前400)、塔西佗(Tacitus, 56–120)、但丁(Dante Alighieri, 1265–1321)《神曲》(La Divina Commedia)、布耳卡尔特(Jacob Burckhardt, 1818–1897)的《意大利文艺复兴时代的文化》(The Civilization of the Renaissance in Italy)等西洋古典名著。蔡老师仅要求选读片断,但有不少书我从头读到尾,觉得很有趣,非常喜欢。我深切认识到中国以外,世界原来有很多伟大的文明,像埃及、两河流域、希腊和罗马等等。很不一样,非常吸引我。因此,我一直想走出中国。

问:您到美国就是一心想学中国以外的东西?

邢:对,这是我当时的愿望。刚才说过,有很多同学去美国读书。他们到美国几乎都是念中国史。我觉得要念中国史,倒不如在台湾。台湾当时的老师都很好,从上古一直到宋元明清,几乎每一个时代都有最好的老师,美国学校一校之中反而没有那么齐全的师资。为什么不在台湾学中国史呢?总之那个年代的气氛就是外国的月亮比较圆。

问:您是最早到美国学罗马史的台湾人吗?

邢:不是。在我之前,譬如教我希腊罗马史的沈刚伯老师(1896–1977)早年在英国学埃及学。教我们西洋中古史、文艺复兴史的王任光老师(1919–1993)是位神父,早年在美国念神学,精通拉丁文。此外,教我十九世纪欧洲史的刘崇鋐老师(1897–1990)早年留美。大一教我们西洋通史的王曾才老师(1935–2020)是留英的博士。同辈中的确很少人到外国念西洋古代史。但台湾的辅仁大学以培养西洋史人才为主,有些辅仁同学到外国念西洋史,例如周梁楷去美国学史学史,跟随史学史大师伊格尔斯(Georg G. Iggers, 1926–2017)。更多同学出去就转行了,当时非常热门的是念图书馆学。您没有想到吧?我有很多女同学改念图书馆学,后来就留在美国的图书馆工作。

问:蒲慕州教授也跟您一样,到外国学西洋史。

邢:他比我晚很多届,外文和家世都非常好,对西洋古史也有兴趣。在我的年代,到外国念罗马史算是少数。可是,最近几年,台湾年轻人到国外念西洋史的人数变多。他们到英国、法国、德国等地,学一些在我们那个年代觉得不太可能学到的历史。我在台大教书时,有一位学生到英国去读拜占庭史,另有别人的学生到英国,一位研究埃及莎草纸文书,一位学古希腊陶瓶工艺制作,现在都拿到学位,回台湾教书了。还有一位从台湾去宾州大学(University of Pennsylvania)和希腊,学希腊、拉丁文和古典文学、历史,现在在北京大学任职,很不容易。

问:我听说,您拿到夏威夷大学东西中心(East-West Center, University of Hawai‘i)的奖学金,所以决定到当地留学。

邢:在申请夏威夷大学之前,我已获得多家大学录取,包括华盛顿大学(University of Washington)、印第安纳大学(Indiana University)和芝加哥大学(University of Chicago),可惜只有入学许可。另一家是匹兹堡大学(University of Pittsburgh),获得教学助理奖学金(teaching assistantship)。

问:就是许倬云教授刚回到美国,到匹兹堡大学任教的时候?

邢:对!他那时候回美国不久,我刚从研究所毕业。申请学校不可能只申请一家。匹兹堡大学有许倬云老师,所以就申请了,而且拿到了教学助理奖学金。奈何当时家里很穷,没拿到全额奖学金,没钱买飞机票。因此,我放弃了匹兹堡大学的奖学金。放弃的另一个原因是杜维运老师介绍我到政治大学历史系教书,当时硕士论文都还没真正交出就有了工作机会,太难得。因此先开始教书并结了婚。

1979年,邢义田夫妇摄于夏威夷大学汉密尔顿图书馆前

教了两年,1974年夏威夷大学东西中心到台湾招生考试。申请美国大学,一般要把资料寄到美国去。夏威夷大学东西中心鼓励东西方国家之间的交流,跟台湾教育部有一个联合奖学金,在台湾招生,东西中心派人来和教育部一起评选,评核方式包括口试和笔试。文科博士只有一个名额,我侥幸考取。这是四年的奖学金,非常罕有。这个奖学金包括来回机票,把所有问题都解决了。我很感谢政大允许我保留职位,请长假读书。因此,我在夏威夷大学一定要在时限内取得学位,要不然,就会失去原有的工作。最后我用了五年完成学位。

问:这是相当难得的!五年是相当长的时间,现在应该没有可能了。

邢:对啊!所以很感谢。现在没有了。东西中心能一口气给四年奖学金,我只能跟着钱走。另外,还有一个很重要的原因。我是1975年夏天去夏威夷大学。当时夏威夷大学在美国的排名大概是一百多名,并不是什么名校。没有想到它的图书馆和美国各大学比起来,一点也不差。那时夏大历史系聘有很多中国、日本、韩国、印度和东南亚史的教授,买了很多和亚洲研究相关的书,当然也有美国和欧洲史的书。陶天翼老师(1929–2015)就在夏威夷大学教古代史和秦汉史,可以跟我在硕士班的秦汉史研究连接。夏大历史系也有希腊、罗马、两河流域和埃及方面的课程,另有古典系开设拉丁文和希腊文等课程。最重要的一点是夏大和东西中心很鼓励学生做东西文化的比较研究。当时东西中心来台招生,要考研究计划。我在研究计划中说明自己到夏大想做的比较研究、对夏大师资的认识,以及如何与夏大老师的专长相合。这些我都先做了调查,写入研究计划,终于被选上。其实那时并不懂申请美国学校的诀窍,幸好在政大教书时结识了一位来旁听我秦汉史课的美国华盛顿大学的博士生孔为廉(William Crowell)。他研究中国中古史,后来在华大拿到博士,教我如何填表,如何写计划。我们成了终身好友。

1975年,妻子与好友孔为廉(右)于台北松山机场送行

问:拿到东西中心的奖学金后,您再向夏大历史系申请吗?有没有事先写信给施培德(Michael P. Speidel)教授?

邢:东西中心只考中、英文程度和研究计划,因此我还得向夏大历史系正式申请。那时候都是靠写信,没有其他联系方式。学校收到申请,会把申请资料给相关系所的教授看,看看教授们是否有人愿意收学生。如果先跟对方联络,相关教授就会有个印象,对申请比较有利。但因为已经查过有关资料,知道系里有哪些老师和课程,估计夏大历史系会将我的申请案给施教授看,感觉没必要先写信给他。反而是录取后我才写信和他联络。说实在,那时候亚洲学生会去学罗马史的太少,几乎没有。施教授看到我的资料,一定觉得怎会有这样的怪人(笑)。我跟施教授读书五年,班上除了美国同学,没有任何其他亚洲学生。

夏威夷大学

问:可以请您谈谈跟施培德教授学习的经验吗?他与您在台湾的老师有什么区别?

邢:我觉得是(研究)方法。施培德老师是德国人,是德国弗莱堡大学(Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)的古代史博士,接受德国传统古典研究严谨的训练,是自德国罗马史大师孟姆森(Theodor Mommsen, 1817–1903)一路相传。这一派非常注重基本训练。

德国画家Franz Lenbach在1897年创作的孟姆森画像

2016年11月24日摄于柏林德国国家画廊

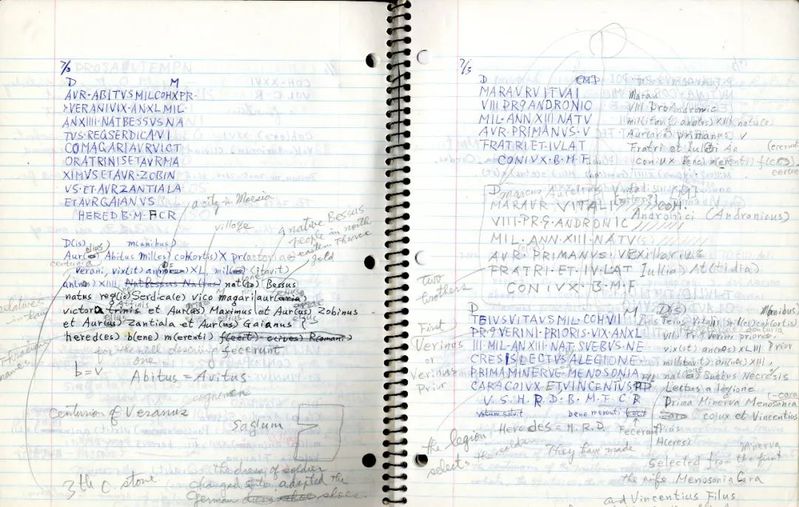

施培德教授和孟姆森一样,专长罗马军事和军队宗教史,擅长释读罗马碑铭。罗马碑铭有很多碑主是军人,是军事史的重要史料。我到夏威夷大学的第一个学期,一边学拉丁文,一边就上施老师罗马碑铭的课,教材就是孟姆森的名著《拉丁碑铭汇编》(Corpus Inscriptionum Latinarum)、德劭(H. Dessau, 1856–1931)编的《拉丁碑铭选编》(Inscriptiones Latinae Selectae),以及施老师自己所释读、新出土的军人碑铭。一字一字解读,受用无穷。印象很深的是有一回施老师跟学生说他读孟姆森的汇编,不曾找到一个错。德国古典史学的严谨程度,孟姆森是标竿。施老师也完全是这一路的学者。

读罗马碑铭时的上课笔记

问:在夏威夷大学,除了施培德教授外,还跟其他老师读书吗?

2016年,施培德教授摄于德国南部Hohenkrahen故居

邢:还有古典系教初、高阶拉丁文的两位老师,他们只教语文。另外,就是修历史系的课,譬如希腊史、罗马史、两河流域和埃及史。施教授教罗马史,也开其他古代史的课,我都修读了。此外,根据博士班的课程要求,我选了日本史作为另一个领域,修了一些日本史的课。

问:语言要求方面,除了拉丁文,还有别的要求吗?

邢:我原本在台湾修了德、日文,到夏威夷大学后又继续修德、日文。夏大博士学位要求三门外国语。我顺利通过日文考试,中文免修,拉丁文算第三种,拉丁文考了两次才通过(笑)。拉丁文考试不是历史系负责,而是古典系出题。从第一年开始,读了五年拉丁文,相当辛苦。但写论文要用到拉丁碑铭和文献,一定要学。我也修了希腊文,奈何最后为赶写论文,被迫上了一半后放弃。

问:您修读过陶天翼先生的课吗?

邢:有的。他是陶百川先生(1903–2002)的公子,一度在中研院近史所工作,和许倬云先生同在芝加哥大学修读博士,后来到夏大教书,专治汉代制度史,尤其是监察制度,对文献非常熟悉。我的论文写罗马帝国和汉代军队的比较,必然涉及汉代的军制,正好上他的课,请他指导。记得我的论文稿犯了一个低级的错误,陶老师告诉我汉简中的兵不是士兵,而是指兵器,我才将“soldier”改成“weapon”,由此可见那时我对汉简陌生到什么程度。总之,我的博士论文由两位老师联合指导,一位是汉代方面的专家,一位是罗马方面的。

问:我听说,您的博士论文原来只打算研究罗马。

邢:我原本就想做比较研究。在台湾时曾注意汉唐的边防制度,最初提出的研究计划是希望比较汉代和罗马的边防制度。罗马人为了防备日耳曼人,曾修长城,沿莱茵河、多瑙河边防驻军。我一直都以为这是计划中的题目(笑),但后来改了主题。和读硕士的时候一样,到最后阶段才改题目。

1978年8月25日,摄于罗马广场断壁残垣之间

夏威夷大学的一个好处是,它的奖学金不仅让研究生修课、写论文,而且还资助他们做田野考察。这是因为夏大有一个大缺点,它位处太平洋中央的一个小岛上,和世界各学术中心都很遥远,位置十分孤立。学校希望打破孤立,非常鼓励学生到外面去,故东西中心也资助学生到夏威夷以外的地方做田野考察。在我还没有通过资格考试之前,即获夏大资助到美国本土开亚洲研究协会(Association for Asian Studies)的年会(笑),一次到俄勒冈州的尤金,一次到波士顿。

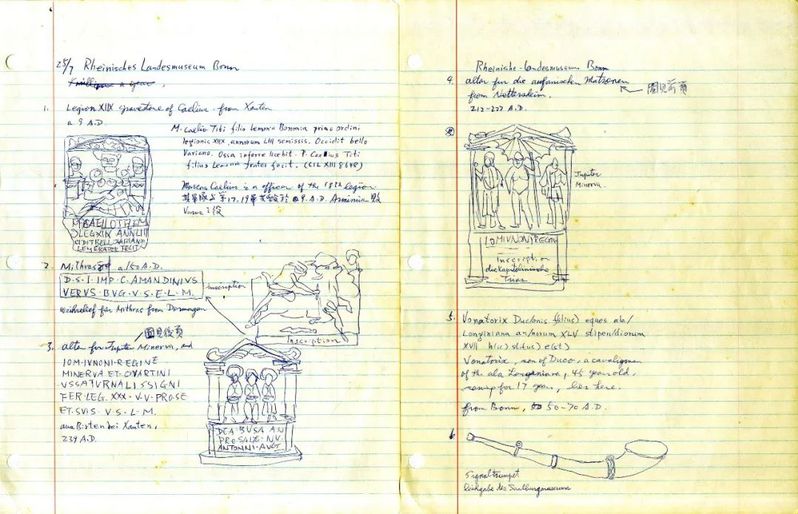

通过资格考试后,东西中心进一步资助我去欧洲做田野考察。指导老师代我规划出约三个月的考察计划,向东西中心提出,申请到全部费用。因此我有机会从夏威夷到美国本土,从西岸到东岸,向当时各校做秦汉史的名师求教,包括张春树、许倬云和余英时等先生。另外,因为施教授是德国人,他的研究同行和相关人脉都在欧洲。他安排我到英国、荷兰、比利时、德国、奥地利、瑞士、法国、意大利、希腊等地参观遗址和博物馆,并一路拜访和罗马军事史相关的教授。罗马帝国边防遗址非常多,需要实地考察才能得到一点概括的认识。我考察英格兰和威尔斯的罗马遗迹、英格兰北部的哈德良长城(Hadrian’s Wall)和位在苏格兰的安东尼长城(Antonine Wall),欧陆调查自荷兰开始,沿莱茵河旁罗马时代留下的寨堡遗址,参观沿途的博物馆和图书馆,拍摄遗物照片。最后由瑞士进意大利,再赴希腊等地,约略花了两个月时间。

1978年7月25日在波昂莱因博物馆参观时所作罗马古碑及其他罗马文物笔记

问:跑过一趟后,发现题目太大,需要调整吗?

邢:对,题目太大,觉悟原题目没有办法写。题目牵涉太多国家,太多语文,期刊论文多到超乎想象,明白自己能力根本不够。Classical studies,哎啊!去走了一趟,才知道自己的知识差太远。当时,我已通过资格考试,只剩下一年的时间写论文。不写出来,就完了(笑)。

问:换句话说,您只用了一年时间就完成了博士论文?这很不容易。您的博士论文后来有没有出版?

没有出版。因为我自己非常不满意。当时就不满意,不是后来才不满意。罗马边防的题目不可行,匆忙改题,改成汉代和罗马军队在皇位继承中的角色比较。这个题目对我来说,轻松很多,主要因为利用文献就够了,不必太管考古出土的东西。中国文献,我又比较熟悉,所以很快可以写出。

为什么不满意呢?一方面是匆忙中考虑问题太简单化,一方面因为我觉察到并没有因为比较,而得到什么真正重要的新发现。我曾提出了一个比较的框架:指出中国的皇位继承相对来说是一个封闭的体系(closed system),权位继承基本上是一家一姓的“家务”,不容外人干涉;而罗马受城邦传统影响,权力必经公民同意,由元老院授予,是一个开放的体系(open system),罗马的长期职业化军队是当时罗马社会最强而有力的“利益集团”,军人为了自己的利益不惜干政,杀害或拥立皇帝如儿戏。汉代军队由农民组成,服役一年,出征临时命将,事毕,将归于朝,兵归于农,兵、将形成不了强固长期的利益团体,因此无力,也少有干政的情况,到东汉末因长年内外动乱,董卓(?–192)等人长期掌握军队,出现军阀才成了问题。这一对照看来有趣,“利益集团”(interest group)也是当时很红的社会学概念,借来一用,其实利用得很粗浅。说实在,做这样的比较研究有多少意义呢?这背后牵涉的方面太多,完全没有触及,我在一年里能写的都相当表面。当年鼓励我从事比较研究最力的是杜维运老师。在夏大写论文最艰苦的时刻,是杜老师来信打气,才最终勉强完成。我很感谢杜老师,但对所谓的比较研究从此有了不能轻易下手的认识。

2011年与杜维运师(左)合影于台北

问:您写汉代和罗马军队的比较研究是博士论文的延伸,还是从中抽出来的部分内容?您是在博士论文的基础上,继续研究汉朝军队吗?

一些基本想法是从博士论文抽取出来。博士论文基本上是用传世文献,没有真正利用汉简。虽明知有居延汉简,还没能够掌握那个领域。要懂得掌握那些材料,需要时间。汉简对了解汉代军队多么重要!因此,像我这样写汉代的军队当然粗糙,很不满意。后来回到台湾,进了史语所,就一头栽进汉简的研究,越来越明白博士论文不成啊!所以没发表。只把一些基本想法用中文写了几篇小文章而已,主要是介绍性,没有什么深入的观点。

(本文經作者授權發佈。原載《真種花者:邢義田訪談錄》三聯書店(香港),2022年。轉載自北京大學人文社會科學研究院公眾號。注釋從略,引用請參考原文。)