1968年以来,一个来自东京上智大学的民族学研究小组对泰国西北部的一个瑶族村落群进行了考察。1975年,该小组的领队白鸟芳郎出版了一本题为《傜人文书》的集子,收有近600页的汉文手抄本复印件。白鸟教授告诉我们,这些文书是瑶人祭司在其宗教仪式中使用的。不过,其中最为引人入胜的文书并非宗教文书,而是开篇的一份据称是由南宋理宗皇帝在1260年颁发的特许状。目前的抄本很可能是19世纪的转抄本。它确认了十二个瑶人部落对其土地的所有权,追溯了其神圣的祖先盘古(或称盘瓠)的传说,并保证了其从事古老的刀耕火种之权利。这类文书其实早已为人所知。松本信广就曾在1941年描述过一份。

集子所收的其他文书属于相当不同的序列。白鸟曾用日文和英文在附注中对这些文书作过描述,其中对它们在瑶人宗教实践中的位置提出了一些看法。然而,尽管在日文附注中略微提到了这些文书受到“佛教或道教影响”的可能性,他却不可思议地忽略了其团队所发现的材料中具有重大意义的一点。除了那份帝国特许状,集子所收的抄本复印件均为道教文书。

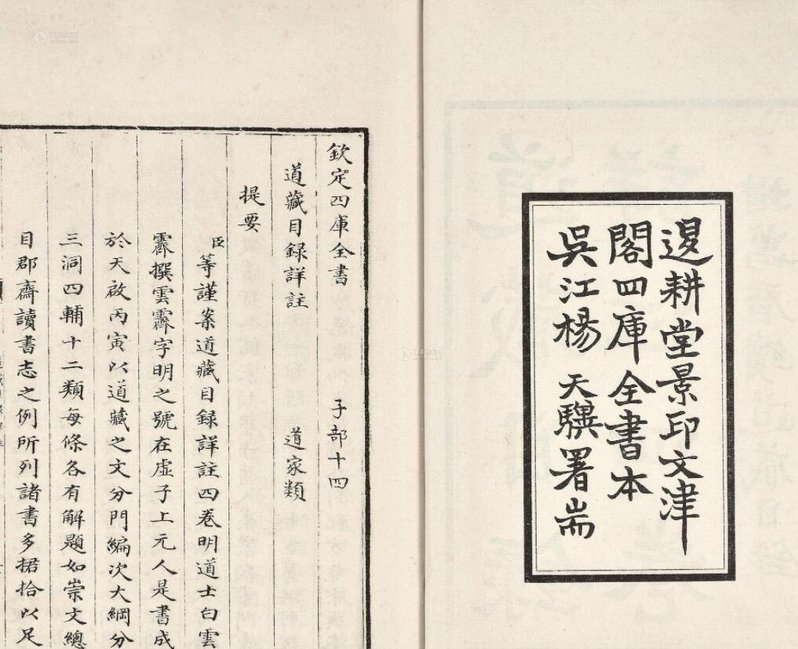

时兴的学科间相互隔绝有时会带来相当不幸的后果。从传统来看,道教研究在日本已经得到很好的开展。遗憾的是,这一次人类学被从汉学中剥离得太远了。人类学家认为这些用出色汉文写成的文书不过是土著瑶人之作,这是很奇怪的。或许,我们还应该详细说明一下我将它们称为“道教”抄本的意思。首先,这些文书无数次地提到标准的道教神谱中地位最高的成员:三清、灵宝的三位天尊(元始天尊、灵宝天尊和道德天尊)以及其他的灵宝守护神如救苦天尊,还有太上老君。张天师经常是和“李天师”一起出现的。不仅如此,文书中还有更为活跃的次一级天庭代理者。这使我们得以更为精确地追溯文书的来源。同其他道教科仪手册一样,其中收有许多空白格式的待填文书。根据不同的情况,这些进呈神明的各式文书有表文、状文、牒文、疏文等等。它们均由“北极驱邪院”发布。其中含有诸如唐、葛、周三将军等人物的名字以及一系列令人印象深刻的“元帅”。这些使我们能将这本集子与北宋时期开始降现人世的一组仪式文本,即“天心正法”的文本联系起来。天心正法运动的科仪是在伟大的“道教皇帝”宋徽宗在位期间系统化并编纂成书的。这些科仪本收录于1117年前后编纂的第一部《道藏》,而且仍见于今天的《道藏》。

《道藏》

遗憾的是我不通瑶语,只能简要地描述这些抄本的内容,并将其中的专有名词转抄成通俗的北京话。当然,这些文书应该与其使用时的仪式联系起来分析。不幸的是,民族学家们在仪式方面只给出了一些再粗浅不过的指示。不过,我们仍然可以确定文书自身的两个首要关注点。其主要焦点在于对死者的救度,某些文书则致力于对收成的保护。白鸟芳郎提到,这些文书是瑶人在山中修祖坟之时唱诵的。尽管相关仪式的道教框架是不容置疑的,但文书还显示了一种彻底的道教科仪形式对瑶人土著传统与实践的适应。我们看到其中不停地提到盘古——“开天立地”的“盘王”,和许多被确证为流传于瑶人中间的有关人类和神明由花诞生而来的传说。此外,除了前面提及的那些可以追溯到《道藏》的级别较高之神明,文本中还有许多大概是源于地方或祖先的级别较低之神明。他们的名字总是伴随着一个描述性绰号出现的,诸如“走马通天李十一”、“感应长灾李十二”、“天门白虎李十五官”等。同样有趣的是将文本中一份列有土地神名单的墓券和类似的汉文文书作比较。

对死亡的主要关注几乎是通过祭司叙述追魂和引魂的礼拜仪式歌谣来表达的。这些歌谣由手铃和牛角的驱魔声音伴奏,详尽地讲述了灵魂的旅行。对追魂的叙述中充满了惊人的画面:那些灵路在灵魂安全通过之后回绕于自己之上,变成张着血盆大口的吞魔之蛇;那些高耸的桥梁是灵魂奔向星辰时要经过的地方。在此,我们身处一个类似戏剧和说书人的世界。这种白话科仪可能在通俗文学的发展中扮演了重要角色。我并不打算推测其与早期文学史行将结束时——瑶人最初领地所在的楚地古代巫歌之间的联系,尽管这是个诱人的话题。

灵魂被引通过之地是一个道士从土著地志中灵巧地刻画出来的亡者之居所。梅山是其中最重要的地方。根据一个题为“游梅山”的文本,它有三十六洞。该文本开篇是一份空白的路引。路引将依据不同的情况进行填写,以确保死者安全地抵达梅山并通过死亡之地——一次连续的由死者涤罪和救赎阶段组成的旅行。从文本中可以清楚地看出,配合路引的仪式包含:献供酒和水果、烧纸钱、架亡灵通过之桥——均为十足的汉人仪式程序。在被列为梅山复合体组成部分的洞穴中,我们发现第四洞有所学堂,第十洞有个梅山学院。这使我们想起瑶人时常谈论的对其汉文族名和汉文读写传统的自豪:甚至在死后,他们可能还继续从事着汉学研究。

被同样频繁提及的是桃源十二洞——另一唤起常见汉语文学关联的名称。加上梅山三十六洞,总洞数即为四十八。女性的桃源补充了男性的梅山。不同的唱文分别引导着男性和女性的魂魄穿过三层分布的桃源洞。最后,一组韵文引领着男性、女性的灵魂一起去往阳州。

这反映的只是这些抄本的一小部分内容,但由此已能明显地看出抄本的内在旨趣。我们可以认真提的另一基本问题是:这些道教文书是如何进入泰国北部山区贫困的瑶人村民手中的?如此大量的道教仪式材料被吸纳于其自身的传统,却保藏于一个特别的非汉族群之中,其意义何在?

目前,我们可用于解答这些问题的材料似乎相当匮乏。一方面,我们有仪式文本。另一方面,我们有许多分散的文学和历史参考文献。其中,后者的时间跨度约为八百年之久。然而,这些新近发现的文书是如此具有暗示性,以至于要抑制一些推测都是不可能的。例如,即使梅山显然是一个来世之地,它在抄本中凸显的位置仍使人必然联想到湖南的瑶人部落。根据《宋史》第494卷的描述,宋代政权曾致力于征服这些部落。今天地图上能找到的雪峰山就是湖南西北部地势最高、人口密度最小的梅山山脉。根据一些权威的说法,这里正是古代瑶人故乡的所在地。最初的桃源同样位于湖南西北部。正如艾伯华(Wolfram Eberhard)已经指出的,这里在很久以来就被证明是瑶人的一个宗教中心。我们发现抄本中提到了广东、广西、湖南和湖北,其中提到最多的是广东和广西,尤其是广东。广州的“外洞”被描述成是仪式中所用油和纸的来源。盛祭品的红色漆器则来自广州的“内洞”。众所周知,今天生活在泰国北部的瑶族和拉祜族是在相当晚近的时候,在过去的一百年中才迁到那里的。在其所研究群体的背景方面,日本的民族学家并未提供有用的信息。因此,我们只能对晚近的相关历史事件进行推测。我们有理由认为,当前的仪式可以追溯到这些瑶族村民的祖先还生活在华南,很可能就在广东和广西的时期。

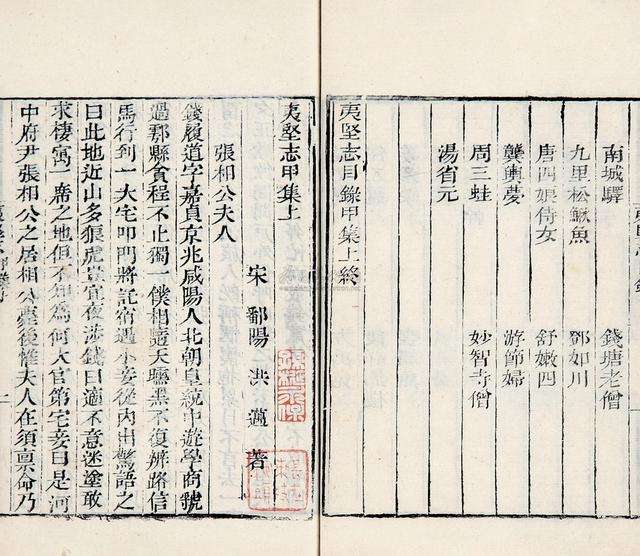

然而,对这一历史连续体更早阶段的末期,汉文资料中存在暗示性证据。研究表明,作为瑶人仪式最终来源的天心正法,最早可以追溯到12世纪初。将近12世纪末之际,学者洪迈(1123~1202)记录了天心正法在华南的广泛传播。

洪迈《夷坚志》

天心正法的法师就像流动的教士,将其驱邪和治病仪式直接带入普通民众家中。有证据表明他们得到了官方的支持。更为有趣的是,洪迈讲述了几个地方长官的故事。这些地方官是这一运动的参与者。他们在履行平靖地方、消解瘟疫、保证收成等职责时运用了天心法。于是,在13世纪——帝国所授瑶人特许状的落款时间——之前,当时被征服不久的瑶人似乎已处于这一迅速发展的道教实践的影响之下。

这可以从白玉蟾的作品中找到确证。白玉蟾活动于福建和浙江,是当时最杰出的道士。在其关于巫法的记述中,白氏指出巫法始于娑坦王,再传于盘古王。他谈及其他种类的巫法,但稍后又再次提到了盘古法。若说白玉蟾记述的完全是土著的巫法活动,这是不太可能的。其所列超尘世的人物清单暗示着,他已经意识到这些实践在很大程度上受惠于佛教、道教,甚至是摩尼教的术语和仪式形态,可以说是一种受组织性更高级的宗教模式强烈影响的“次级巫教”(Secondary Shamanism)。那么,我们想知道白玉蟾在提到盘古法之时,是否尚未提到华南瑶人在神化祖先盘古的庇护之下践行的受道教启发的仪式。白氏对这些实践的诋毁是极易解释的。他并不属于天心法传统,而属于一个敌对团体。此外,白玉蟾提到的很多其他“巫法”神同样见于当代的瑶人抄本。

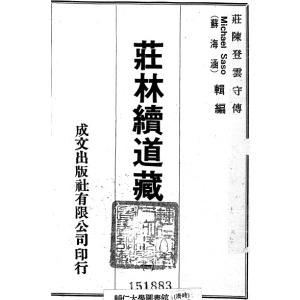

不过,另一套大部头的文书合集是肯定与瑶人文献材料有联系的。它收入了当今台湾被称为“红头”法师的驱邪法师所用之科仪抄本。我们只要从瑶人抄本出发,再去看苏海涵(Michael Saso)最近主编的《庄林续道藏》(第19~25册),便可发现其间紧密的关联。如果我们在瑶人文书中找到13世纪白玉蟾道士提到过的神名,我们同样能在台湾的手抄本中发现很多相同的名字和术语。的确,瑶人文献资料显然是一种非常近似于台湾红头法师实践的所谓“小法”之仪式文书。这两组仪式均带着典型的对地方传统的吸纳。我们在其中看到了强有力的道教科仪模式在华南地区汉人移居者和土著的非汉居民中间渗透的确凿证据。

《庄林续道藏》

那些更古老、更具贵族气派的道士流派拥有复杂得多的文言科仪。若从他们的角度来看,瑶人和红头法师的法事应该会被列为同一类低水平仪式。但我们应该指出,对瑶人来说,那些源于道教科仪的模式似乎已经成为他们社区生活的中心焦点。根据白鸟氏的报告,挂灯是瑶人的仪式之一,社区的每个男性成员在一生中必须至少参加一次,最好参加三次。一个男性成员在首次参加之时将被授予三十六位守护神兵,第二次参加时将获得六十位,第三次参加时则可获得一百二十位。他在社区中的地位由其经历这些传度仪式的次数来确定。这必然使我们想起守护神甚至更多的渐进授职仪式。其中,守护神在公元2世纪的天师道早期便已成为道教度职仪式的一个基本方面。如此看来,一个道教度职程序似乎在此被采纳成为人生传度礼仪的土著程式。但是,更多与此有关的信息以及更为全面的仪式描述显然是必不可少的。

尽管这些不同方面的迹象是零碎的,但这些信息已足以提出一个研究假说。12世纪,新式简化的道教仪式在官方的参与和支持下传播于整个华南。与此同时,作为该地区主要族群之一的瑶人被前所未有地置于汉人的有效控制之下。在瑶族道教仪式的最初构成方面,目前尚无可以确定的事实,不过做出以下假定大概是没有问题的:瑶族和某些其他土著族群通过皈奉道教来达到汉化的进程在13世纪之前便已经开始,并随着时间的推移而进一步深人。道教的科仪模式被改编,以适应土著的神话和宗教地形学;道教的社会组织则被融进土著的社区结构。书写文状和画符历来是道教仪式的突出特征之一。在道士中间,瑶人应该找到了学习汉语的向导。这些向导能很好地将瑶人引进与天界进行有效沟通所必需的复杂的文书工作。

对那些仍将道教视为无组织民众之下等迷信的人来说,所有这些都是相当梦幻的。然而,可以确定的是,宋、元、明三代的中国官僚阶层并不像后来的满族那样对中国本土的高级宗教抱有偏见——一种在这方面不幸地遮蔽了近代思想的偏见。不过,无疑的是,各社会阶层直到清代都还公正地认为,道教包含了最具中国本质的一切,其形式是一种无可挑剔的宗教效能。道士在很久之前就曾为教化非汉人群作过准备。根据《三国志》的记载,2世纪张鲁道教政权之下的汉人和非汉人均过着安居乐业的生活。《道藏》中还保留了5世纪非汉人受箓时使用的文式。而且,老子化胡的传说真切地表明,道士既热衷于将胡人神圣化,也热衷于将他们汉化。较不为人所知的是道教在政府运作中所扮演的官方角色,尤其是在宋代和明代,以及政府赞助的道士在将边境地区开发为汉人居住地时的重要性。最近几年,我们越来越意识到道教在中古中国社会和文化生活中的中心角色。这一认识是姗姗来迟的。现在,我想建议我们同样也要考虑宋代——一个被经济史家视为中国近代开端的时代——兴起的新道教。正如瑶人中间的道教遗存所示,新道教在华南地区的发展中扮演了决定性角色,这似乎是确定无疑的。

(本文經编者授權發佈,譯者巫能昌。原載酒井忠夫先生古稀祝賀紀念の會編《歷史における民衆と文化:酒井忠夫先生古稀祝賀紀念論集》,東京:國書刊行會,1982,頁22~30。又載劉永華主編《儀式文獻研究》,社會科學文獻出版社,2016年,頁13-20。注釋從略,引用請參考原文。)