内容提要:近年在莆田发现的《水路簿》抄本,是继《指南正法》之后一本相对重要的航海资料。该《水路簿》大约传抄于民国时期,但保留了清朝200余年间中国东南海域航行的针路和港口资料。经过文本解读及与同类抄本的比较分析,发现这类水路簿经历了“原本”“眉批本”和各种传抄本的发展过程。民间航海资料的累积伴随着长期的航海实践,而具有较高文化水平的航海人成为民间航海经验的书写者和批注者,口头传承变成了文字传承,各种“舟子秘本”在民间跨地域传抄并根据需要进行改编或重新整合。民国时期这种风气相当兴盛。普通的航海者往往是实际抄写者,但文化水平较高的乡村知识分子往往起着带读、批阅校正的作用,他们之间形成了具有现实意义的师生关系,是民间培养航海人才一种不可忽视的社会机制。研究民间航海知识的传承与发展,必须理清各种文本的脉络,并与当地民间社会联系起来考察,这项任务还很艰巨。

关键词:民间社会、航海经验、传承、莆田《水路簿》

中国人航海的历史十分悠久,因此有不少与航海相关的图文记录被保留下来。尤其是明清以后,随着海洋活动的深入与拓展,各种《航海图》《针路簿》大量出现,成为海上航行不可或缺的“舟子秘本”。如英国牛津大学鲍德林图书馆(Bodleian Library)藏《明代东西洋航海图》(the Selden Map of China)、《顺风相送》《指南正法》,以及美国耶鲁大学图书馆藏《清代东南洋航海图》等,都是明清时期海上航行的重要史料。间的《航海图》《针路簿》《更路簿》更是被不断发掘出来,引起学界的重视,甚至编辑出版。许多保存在中国民从上世纪80年代以来,有关航海针路、图说的研究逐渐升温。许多研究者关注各种材料的生成年代、相互关系,船只航行路线、地名考释等,这些研究都很有价值。然而如果我们把研究的视野转向民间,就会发现这些 “舟子秘本”其实是民间航海经验的书写与传承,是代代相沿的知识积累。在一个普遍文盲或半文盲的传统社会里,这些航海经验是如何被记录下来的?又是如何相沿传抄或者再次整理?怎样被阅读使用?实在是引人入胜的问题。本文拟利用一份近年在福建莆田发现的《水路簿》抄本,结合两份笔者经眼的类似民间抄本,就上述问题尤其是航海经验的累积与传承方面做一个初步探讨。

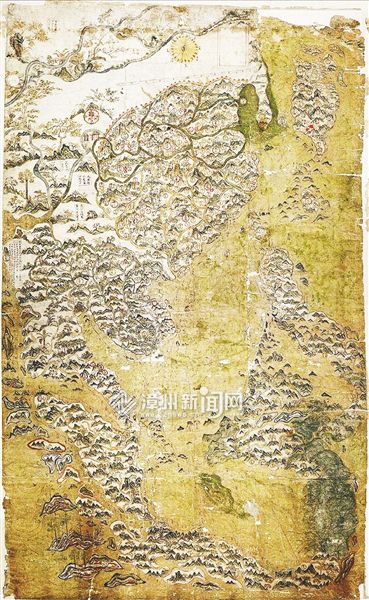

《明代东西洋航海图》

一、莆田《水路簿》的内容

莆田《水路簿》由当地文史学者黄国华在一个藏书家那里发现。据黄先生介绍,这本《水路簿》为民间旧抄本,其版式横26.5 厘米,高20.5 厘米,封面为浅墨色粗麻布丝装饰,内文第一页题有“水路簿”三字。全本共178页,约4.5 万字。由于里面有大量妈祖标志性地点和地名,因而黄国华把该抄本影印件提供给妈祖文献整理与研究丛刊编纂委员会,由刘福涛主编,收入《妈祖文献整理与研究丛刊》第一辑第十八卷,公开出版。

该《水路簿》最大的特点是内容丰富,比一般常见的针路簿篇幅要长,其内容大致可分为两部分。

第一部分,有关中国东南海域的航线、针路。该抄本涉及航线、针路的篇目甚多,计有十八篇,即“沈家门(回头针路)”“在鸟(屿)往宁波南风针路直洛[落]”“回头针路”“漏落船对倚针路”“揭扬港至上海漏内皮针路”“对开直落针路”“再录厦门往北对坐针路”“台湾澎湖对山针路”“南风放洋往澎湖”“放北洋风往台湾淡水港”“台湾回头放北风洋针路”“横洋往澎湖”“台湾基隆对坐针路”“放台湾南风洋”“北风放台湾洋”“往山东天津针路”“獭窟漏至香港目门针路”“漏南风至磁头直起针路”。这些针路涉及的范围,北至上海、山东、天津乃至辽宁锦州,南抵香港、澳门,东至澎湖、台湾。每条航线的篇幅或长或短,详略不一,而且内容多有重复,尤其往台湾、澎湖的航线更加明显,显然其原本是根据所见的各种资料抄汇而成。

这种汇集多种民间资料的针簿是相当常见的,然而如果细读上引十八篇目录则会发现,除了记录海上航行线路外,还明确区分了不同船只的航行状态,因而往往属于相同的航线,却有多种不同的记录和书写。这里主要涉及一些民间常用的俗语词汇,如“漏落船”“漏内皮针路”“直落针路”等。以下先就这些词汇的含义做些讨论。

所谓“漏落船”,实指船只以“漏”的方式航行。“漏”指沙漏,计时工具;“落”是闽南人常用语汇,在这里指往下或朝前的意思,如“上落”“直落”,就是指船只上下或一直向前。该《水路簿》有多处记载很能说明问题。在浙江“乌山桃花”处记:“冲冬之时,捕鱼敲船上洛[落]”,“漏落船者此门切不可过”。也就是说,入冬时节在浙江定海的桃花岛一带,除了捕鱼船只外,还有一种被称作“漏落船”的船只,实际上是商船或者运输船,它们在航行时也会经常入港避风或补给等。但由于这种船只体型较大,而且载货沉重,有些港湾不可进入。在广东“甲子拦”条又记云:“甲子拦尖用坤寅取田尾二更,田尾外漏船可防铁玷市仔也”。所谓“铁玷市仔”是闽南语“铁砧刺仔”暗礁的俗写。在这里也指出由于有暗礁存在,“漏船”要加倍提防。

与“漏落船”相近的还有“漏内皮”和“直落”船。“漏内皮”是指船只靠岸行驶的状态。在帆船时代,船只一般都沿着海岸行驶,但航行的路线有距离海岸远近的不同。越靠近海岸的水越浑,越远水越清澈,因此行船要特别注意“水色深浅”。远离海岸的水清叫作真白水,亦称“三皮水”;比真白水浑但比近岸水清的称“二皮水”;因而“内皮水”指的是最靠近海岸的水色。船只在这样的水域航行比较安全,但港湾较多,速度也较慢。与之相反,“直落”船就是直上直下的意思,较少靠岸行驶,这种船只速度较快。

细查《水路簿》各条航线的记载,由于航行状态不同,需要停靠的站点(即针路数)也不一样。篇名“漏落船对倚针路”记载从浙江舟山至福建泉州大坠的航线,共有98条针路;而“对开直落针路”涉及从浙江嵊山至海南大洲岛的漫长航线,其距离比上述远得多,但仅有22条针路。又如篇名“揭洋港至上海漏内皮针路”,记载从广东揭阳至上海的航线共有68条针路;另一篇“在鸟(屿)往宁波南风针路直洛[落]”,涉及泉州北上宁波的航线则只有17条针路。可见,只要标明“直落”的航线,停靠站点即针路数就较少;而所谓的“漏落船”或“漏内皮”船,其记载的针路数要多得多。这个观察可以对应上面有关民间行船不同俗语的解释。

第二部分,有关港口的山形水势。船只在海上航行,除了针路、更漏等航行技术外,到了目的地如何入港出港更是关键。换言之,如果说“针路” 是指航线,那么“港口”就是停靠点或重要节点,这两者相互配合,才能顺利完成整个航行的过程。该《水路簿》对各地港口的描述特别详细,分“香港敲出目门关”“厦门出港往北”“东椗(往北)”三篇,所占比重远超过全书三分之二。先举一例:

(香港)目门关南面大山脚长人洲外有七姊妹礁一烈[列],水退出水。北面屿仔大山脚有屿仔一个,出水,内可过鲤鱼门,名曰三枝湾,好寄流。目门大门内南面有礁出水,大小门可过,小门妈祖宫口好抛船,小门北面抛落。小门东南面有大礁,打浪,若是船上落,可倚北畔沙帽屿兜,倚倚过。大目门外东南有大山一烈[列]三个,名曰老万山。大目门南面有青屿仔二个,名曰弓鸡屿。上上去东北面有屿仔一个,名曰赤屿。大目门外东北是荔芝屿五个,内外俱可过船。屿倚西北面有礁一块,出水,打浪出水;东北面有沉水礁一块,水退干打浪。荔芝屿东南有屿,且末[未]见过,上去面北是福建。

这段文字主要记述香港大目门港口的礁石、岛屿分布状况,并说明何处可以抛锚,何处可过船等,其记录之详细可见一斑。

有许多港口更详细记述了那里的礁石、水势、山形、地貌,以及船只出入港的方法等,如泉州獭窟澳的记述如下:

獭窟岙口有员礁壹块,员礁西有西(当为“礁”之误)一块。看山步,前头山、纱帽石、赤涂坎。员礁东南有雨伞礁一块,初三、拾捌打浪,若抛船可抛员礁西面,水退干亦浅。或是船出入,可看大乳山出埕边树,西南面礁一尽无患也。外笼尾有鲃鮱礁壹块,初三、拾捌打浪。看横山步,内面山了塔[搭]獭窟岙盆石。看直山步,山头山前鸟屿出头。獭窟门中有网桁礁壹块。看横山步,獭窟山东头虎狮嘴角□俴山嘴相耽正身;山兜山搭笼尾正身。看直山步,埕边树出头是外面过。又看看直山步,大岞山尖塔[搭]崇武东城角正(身)。网桁北内有三礁,壹块水退干打浪。赤礁北头有雪礁,水退干打浪,驶船不可太倚。赤礁外有巷篮礁贰块,水退半打浪。看直山步,大坠塔[搭]鸟屿。横看鸟屿圈腰也。

这里描述了泉州獭窟港口的礁石分布以及如何驾船出入港,通篇文字充满了闽南人的语境。所谓“看直山步”“看横山步”就是驾船出入港口时要看前面、侧面的山形地貌。以地面或海上的标志物为准,如果所见景物与描述的无误就是“正身”。所述标志物有“搭”(两者重叠)、“出头”(在背后的景物移出显现)、“相耽”(两者相交重合)等多种移动景象,有的地方还有“食密”即两个景物靠近、连在一起的动态过程,反映闽南人驾船出海的经验与观察方法。

泉州獭窟澳

有的港口还留下了一些颇重要的记述。如福建连江的南塘岙,作者记云“小船千余号”,这些小船很可能就是渔船,说明当地捕鱼活动相当活跃。很多地方都有“网桁”出现。在浙江定海的桃花岛,作者除了提及有渔船上下和“漏落船”经过外,还写道:“再上去是普陀山也,但往来船到处,敬普陀佛祖,烧香叩拜也”。在九山(今浙江的韭山)亦记云:“番船(门)用乾戌取棋头,烧金敬佛祖叩拜矣。”特别值得注意的是浙江南端的草屿,作者写道:“底下有沉水流礁,吾未曾见之矣”。而前面所引的“香港大目门”条也说:“荔芝屿东南有屿,且末[未]见过”。这些表明,上述港口的描述其实是当时某个船民所为。他粗通文墨,但有丰富的航海经验,因而在辛劳之余留下了弥足珍贵的记录。

二、《水路簿》原本与莆田抄本的形成年代

莆田《水路簿》包含有多种航海资料,有些材料是相互重叠的。从这点看,该《水路簿》不可能由同一个作者在同一时间内形成。

要判明该书最早形成的时间,有几个重要地名值得关注。“台湾回头放北风洋针路”记云:

湾府出鹿耳门,可用壬丙己亥,二更转子午,三更用单壬丙,七更见乌龟山。船在西屿头开船,用乾戌,七更见大担。

这条材料提到“台湾府”和“鹿耳门”,表明上引针路可能产生于清初。因为在康熙统一台湾后,即在岛内设立一府三县,府称“台湾府”,治所在今台南市,船只出入港口须经由官方指定的“鹿耳门”。直至清末刘铭传抚台时,才在沈葆桢规划的基础上将全台由二府改为三府,把原来的“台湾府” 移往台中,拟建新城;原台南府治改称“台南府”,台北仍称“台北府”。因而根据这个记载,黄国华将该《水路簿》定为“清初”。不过,以下我们还会看到另外的例子,说明该《水路簿》并不是“清初”形成的。

在“南风放洋往澎湖”的针路中,有一条记载:“崇武用甲庚十三更取基隆,先至打尖鼻头”。前引“台湾回头放北风洋针路”亦记:“基隆头港用壬丙己亥见北杞山。基隆头用巽乾辰戌取见基山。”另外,在“台湾基隆对坐针路”等篇目中也常有“基隆”的地名出现。

基隆原称“鸡笼”,直至清末这个地方才开始改名。光绪四年(1878),署福建巡抚吴赞诚到台湾巡视,他在一份奏折中说:“臣赞诚于九月二十三日偕孙开华回抵鸡笼,拟赴艋舺暂驻,部署一切。”此时仍使用“鸡笼” 旧名。然而至十一月二十六日,吴赞诚的奏折又说:“其前台北府知府林达泉原带‘海’字一营,以同知朱上泮管带,现改为镇海后营,归台湾道节制,分扎基隆、沪尾、艋舺一带。”此时已将“鸡笼”改为“基隆”。可见,“基隆”这个名称的出现,是在光绪四年的九月末至十一月之间。

“基隆”改名与沈葆桢有一定的关系。光绪元年(1875)沈葆桢巡防台湾即将结束,六月十八日他奏请在台北增设一府,称“台北府”,将新设立的淡水、新竹、宜兰三县划归管辖,同时“应请改噶玛兰通判为台北府分防通判,移驻鸡笼以治之”。后来经过朝廷与福建官员的反复筹议,最终才将“台北府分防通判”确定为“基隆通判”。光绪五年(1879)三月二十三日恒春县的一份文件云:“兹查台北地方已奉奏准添设台北府、淡水、宜兰二县,又将淡水同知改为新竹县及噶玛兰通判改为基隆通判”。因此,光绪四年十一月吴赞诚的奏折将“鸡笼”改称“基隆”,就是在这个背景下出现的。

但是,官府的改名不见得民间就会马上跟上。事实上,直至光绪二十一年(1895)日本据台之前,民间称“鸡笼”或“基隆”的两者并存,如光绪十七年(1891)池志征到台湾游历,他所作的《全台游记》就一直使用“鸡笼”旧称,并没有改变。因而从“鸡笼”改为“基隆”的复杂过程看,莆田《水路簿》的“基隆”,最早也要在光绪四年以后才有可能出现,如果考虑民间使用还有一段过程,那么,日据前后的时间点应是比较可能的。因此,该《水路簿》形成的时间必定在清末,其内容涵盖了从清初康熙统一台湾以后至清末日本据台大约200余年的时间。

这些来自不同时段、由不同人撰写的航海资料经有心人汇集成册后,慢慢在民间流传扩散。虽然它是“舟子秘本”,但是凡有志于航海驾船的人,都会通过各种关系传抄前人累积的成果。莆田《水路簿》就是在后人经过几次传抄后留存下来的。

该《水路簿》相当完整,而且保留了“眉批”等相对原始状态(详后),但它并不是第一手传抄的本子,这可从以下一些蛛丝马迹看出来:

(一)在首页,第一篇从沈家门至大岞的航海针路居然没有篇目,仅留下“沈家门”三个较大的字,显然前面已有缺损。

(二)在第120 页“福建鼻”条,里面有“若是 密,就是礁正办”;“内面有壹门,名八尺门,小 边上去是根竹屿”等字句。在“是”与“密”、“小” 与“边”之间都留下空格,显然是抄者依据的本子已经有缺字或看不清的地方,只好留空待补。

结合前面讨论的《水路簿》原本形成的时间,又参照此抄本依据的本子已经有若干缺损或字迹模糊,可以想象莆田抄本距离原本已有一段时间,或者已经有过几次传抄了。如果说《水路簿》最早形成于清末,那么莆田《水路簿》抄本应是民国时期完成的,最早也不会早于清末民初。以下,我们再就莆田《水路簿》抄本的抄写与阅读情况做一些考察。

三、抄写者与阅读者

前面已经谈过,莆田《水路簿》抄本是在已经传抄的本子上再抄录而成的,因而这个本子上含有几次传抄再填补资料的痕迹,其中最明显的就是在正文之上又有“眉批”。这些“眉批”很有特色,值得关注。

该《水路簿》的“眉批”全部集中于各港口的描述部分,共有57处,而且都出现在福建泉州的崇武以北至浙江定海的沈家门之间,表明该《水路簿》的使用者主要航行于这条路线,或者以这条路线为主轴再向外扩展,因而对上述港口的情况特别重视。

该《水路簿》由多人抄写而成,其中有一人笔迹相对老练,“眉批”也是他的笔迹,极有可能是在全书抄写完成后再由此人添写上去。这些“眉批” 字迹很小,极个别批注于正文标题下,或长或短,作为正文的补充。如福建庭海头(今定海)的标题下注:“打水四、五托,沙澜[烂]地”。而在崇武的正文之上,其“眉批”云:

打水四、五托,沙澜[烂]地。用单巽十一更取大安;用巽辰十一更取竹堑港;又用十二更取观音大燉山;用甲卯十三更取基隆,先至打尖鼻;又用甲寅取乌龟山也。

这里,除了乌龟山在福建之外,其余都在台湾。批注者把这些航线集中写在一个港口上,显然是为了方便使用。

在新宫前,其正文云:“分流屿东北有拖尾礁,水退出水。新宫前北面鼻头顶亦浅,敲船不可太倚。分流屿北面亦有沙沄。东面有屿仔一个,屿仔北面亦有承鱼腮礁(下略)”。其上“眉批”:

东北有成鱼腮礁仔一块,可防,行船可倚东面屿仔过兜。

批注的“成鱼腮礁”就是正文的“承鱼腮礁”,两样写法。而且,批注者显然觉得正文的描述不够准确充分,因而又根据自己的经验增加了文字,这些痕迹正是对航海经验的累积和修正。

问题是,这些“眉批”加注是莆田的抄写者所为,还是原来就有?经过详细阅读比对,我认为是原来就有的。

在“赤屿”条注云:

打水五、六托,沙澜[烂]地。用丑艮取白犬,用单取南塘山也。

在“鹚岙”条又注云:

虎仔屿打水四、五托水,沙地。梅花头用甲寅取白犬,用丑癸取南塘,可(防?)七星礁。白犬岙打水(某某托?)。白犬用单取南塘内,用单取东涌山也。

上引这两条“眉批”,有三个地方在“用单”和“取”之间肯定有缺字。因为用罗盘指示方向,必定要在“用单”之后注明子、丑等方向(单针),然后才是“取”某地。而且,在“鹚岙”条的“可”“打水”两个字词之后可能也有缺字,否则就读不通。这种缺字现象的反复出现,不是简单的“粗心”就能说明,极可能是依照某个本子抄写,而原本的“眉批”已经出现了缺字。

在“南北塘”的“眉批”更出现了这样的句子:“北塘岙打水七、八托,泥地。用乾……”句子显然没完。如果不是依据有错误的本子,而是抄录者自己加注的话,断不可能写出这样的句子来。

抄录者也是阅读者。尽管民间抄本几经辗转,必然会出现各种错误,但抄录者尽量保留已有的信息,目的是为了学习和使用。我们在莆田《水路簿》抄本上仍然可以看到许多圈点、校正的痕迹。这些痕迹正是当时人在阅读时留下的。

该《水路簿》留存的圈点甚多,据笔者统计,总数达148 处,其中涉及港口的104 处,涉及海上航行标志物的44 处。被圈点的港口有59 个,但有的港口被反复圈点,因而统计的圈点数增加了许多。最多的是湄洲,被圈点7次(统计为7处圈点,下同);其次是乌龟山、吉了,各5次圈点;再次为南日、平海、鸬鹚屿,各4次圈点;圈点3次的有金门、崇武、大岞、宫仔前、吊吉;2次的有台湾、澎湖、鹿港、香港、鸟屿、青屿、野马屿、新宫前、芙蓉岙、福建鼻、普陀山、沈家门。这些被反复圈点的港口或地名,除了台湾、香港以及浙江的普陀山、沈家门之外,绝大部分都在泉州湾、湄洲湾、平海湾的区域内,尤其是湄洲、平海、南日等处被反复圈点,分散在各段文字内,令人印象深刻。

至于海上航行的标志物,被圈点最多的是与妈祖有关的宫庙、礁石、塔、树等。如被称作“妈祖印”或“妈祖印礁”的礁石几乎都被圈点,共有14处;各地的“妈宫”或“妈祖宫”被圈点10处;“妈祖树”被圈点2处;“妈祖塔”1处;此外,还有5处仅写“宫”“宫仔”“姑礁”“娘娘坑”之类,均被圈点。黄国华将《水路簿》称作“莆田沿海渔工们撰文”,如果联系被圈点的地点主要在湄洲附近,与妈祖有关的航行标志物均被圈点,阅读者即使用者的偏好和选择倾向十分明显,该《水路簿》被莆田人抄录并被莆田船民使用是可信的。

该《水路簿》还留下了一些阅读者批阅时的痕迹。在浙江“吊邦”条,抄写者书写的“蓼花屿”三字过于潦草,阅读者在旁边用行楷批“蓼花”二字,其字迹与上面的“眉批”相同。在福建的“乌龟山”,正文有“东沪” 地名,但“沪”字书写不规范,阅读者又在旁边批正了“沪”字;而且在同一条的正文内有如下一句:“龟门小船可过。内面是湄洲,用单酉取之”。在湄洲,用单酉取之”七字下面,阅读者均加上了圈点。这些批阅的痕迹让我们很容易想象《水路簿》作为“舟子秘本”,它的抄写与阅读过程的真实场景。这种场景相当具体生动,至今仍清晰可辨,历历在目。

莆田《水路簿》

四、不同抄本的传抄与整理

莆田《水路簿》作为莆田人传抄的本子,在莆田内部还可以看到其他抄本,而且与邻近的泉州北部抄本也有某些关联。以下再结合笔者所见的莆田 “贤良港抄本”和泉州惠安北部的“沙格抄本”,做一些比较讨论。

(一)贤良港抄本

莆田“贤良港抄本”原无名,今题“贤良港水路簿”,藏于当地天后祖祠董事会内。贤良港地处湄洲岛北岸,被称作妈祖的出生地,以前当地居民大都以海为生。贤良港这个抄本就写在一本“福联顺”的账簿上,墨书。在民国时期,“福联顺”账簿颇为常见。因而,这个抄本当是民国时期或1949年以后抄写的,距离莆田《水路簿》抄本的时间不会太远。

详细比对上述两种抄本,贤良港抄本篇幅相对较短,但也分成针路和港口两部分。第一部分针路即船只行走的航线,包括“傤录(大)坠内往北针路”(泉州大坠往浙江圭心屿)、“回头针路”(浙江洋山港返航福建草屿、赤屿)、“往北山边对坐针路”(连江白犬列岛往浙江台州列岛)、“福建泉州港口往外北针定看”(泉州往北至浙江舟山群岛)。这些针路主要航行于福建泉州至浙江沿海一带,没有南至广东香港,东至澎湖、台湾的路线,更像是当地渔民出海捕鱼时使用的。明清时期直至1949年以后,福建、浙江渔场是沿海渔民最重要的捕鱼区,每年有成百上千的渔船追逐鱼群而去,主要捕捞黄鱼、带鱼、墨鱼、乌鱼等。因而贤良港抄本抄录的这些航线,与当地渔民的季节性活动有十分密切的关系。

除了航线之外,贤良港抄本也抄录了多种港口资料,分为“往外过驾半洋山步”“香港敲出目门关”和“厦门出港往北”三篇。第一篇记录从泉州祥芝至浙江舟山群岛北部的各港口,后面两篇记录从香港经厦门、泉州最后抵达莆田的湄洲、平海各岛屿和港湾。从该抄本抄录的资料看,虽然有些资料来自其他抄本,但最后这两篇港口资料均与莆田《水路簿》相同,所占比重也最大,显示这两种抄本有着非常密切的渊源。

贤良港抄本从崇武开始,与莆田《水路簿》一样,很多港口上面都有“眉批”,而且正文的内容也一致。如莆田“小日头”,贤良港抄本如下:

【眉批】打水拾托,涂泥地。用艮丑取白屿,又用单艮取鼠尾。内是草鞋礁,外是鼎鄙礁,无风甚急,算定无二也。

【正文】小日头西去中间有草鞋壹块礁,东有沉水礁仔一块。看直山步,南日虎仔屿相耽鼻小开门,但是上洛[落]无风之时,流水冲礁,上洛[落]船者可倚小日头,可倚倚过。若是无风,此处亦难抛,有四拾余托水。草鞋礁再看山步,象城屿出中屿、大虎仔屿离一枝[支]扁挑开,行船可日小日头鼻兜上过。东去有鼎鄙礁数块。看直山步,大南日鼻头出小日鼻可内面过。看横山步,大南日大山尖塔[搭]小日头山东南山尽尾相牵正身。南日流东水,敲船过野马门也。上去是野马门也。

上引这段记述与莆田《水路簿》比对,内容完全一样,甚至连汉字数字的大小写也完全相同。只是上引贤良港抄本“大南日大山尖塔”的“塔”字,莆田本用“搭”,从文意看,莆田本是对的。

但是,贤良港抄本并不是从莆田《水路簿》抄录而来的,而是另有所本。如“崇武”条,贤良港抄本的文字就比莆田本多,而且有些字句也不一样,以下摘引一段以资比对。

贤良港抄本云:

崇武岙口东南外龟口有龟舌礁,龟舌北外丈八礁。看横山步,南门特财(?)塔[搭]石墓正身。看直山步,青山头耽龟舌正身。青山头落南下开门下面过,船可外过。大岞笼闪出东面城角小开门可过。

莆田《水路簿》记云:

正青龟口有舌礁,龟舌内丈八礁。看横山步,南门塔[搭]石墓正身。看直山步,青山耽龟口船可外过。屿尖出东面城角小开门可过。

由此可见,民国时期包括莆田在内的沿海地区有许多不同来源的抄本在流传,带有“眉批”的本子肯定不只一种,因而莆田抄本与贤良港抄本尽管大多数文字相同,但也显示了一些不同的样貌。这些留存至今不同来源的抄本,为我们了解清代以来民间航海资料的传抄和整理提供了可资比对的线索。

贤良港抄本也是当地人使用的本子。在这个抄本内,抄录者字迹大都比较粗劣,文化水平不高;而批阅者字迹端正老练,当为某个教书先生或具有较高文化水平的航海者所为。在抄本内,有多处页眉或页下批道:“(凖)(准)同”、“澳(岙同)”、“(斗)(堵)同”、“梨(同犁)”等,有的地方还订正了错字或不规范字如“后”“乳”“浅”“逃”等,显然这些都是在批阅讲解时随手注上的,方便学习者使用。在抄录的港口资料中,批阅者还点读了将近20页的资料,包括从香港目门关出发至福建漳浦的佛南桥等将近30处港湾,每个句子都留下墨点。这些经点读的港湾并不在贤良港人经常走的航线上(参见前述针路),或许是某个航海者为了开拓视野而拜师求学留下的痕迹。因而乡村知识分子与普通航海者之间,他们的互动关系以及航海知识的学习运用,这些细节很值得我们关注。

(二)沙格抄本

如果说贤良港抄本经与莆田抄本比对,让我们了解有不同来源的“眉批本”在莆田地区流传。那么沙格抄本的出现,让我们进一步看到这些相关的航海资料也在泉州地区流传,而且是没有“眉批”的本子,有些资料还经过了整理。

沙格澳位于泉州惠安县的北部(今属泉港区),与莆田的仙游县接壤。历史上当地人就以航海闻名。所谓“沙格抄本”是笔者在那里见到的两种内容相同的抄本,后人题“北海沙格澳针路铺”。第一种抄本较早,已有缺页;第二种是后来再录的,抄写在一本现代活页笔记本上。这两种抄本内容一致,经比对基本可以复原“沙格抄本”的全貌。

沙格抄本同样有航线针路与港口描述两部分。航线针路与莆田《水路簿》涵盖的范围相同,但篇目却不一样,显示针路资料来源的多样性,并且可以根据需要抄录汇集。而港口资料相对稳定,抄录了莆田《水路簿》所见的“厦门出港往北”的港口记述,但抄录者已将篇名改为“细论湄洲往北内外各澳山步、泊船风颱澳”,内容包括从莆田湄洲岛开始,至浙江舟山群岛金塘岙共计89个港湾,湄洲岛以南至厦门的港口资料则没有抄录。这似乎说明这个抄本最早也是莆田人编抄的,后来辗转到泉州,沙格船民再次抄录使用。

泉州与莆田比邻,但海上船只航行、人员往来与信息流通并不以行政区划为界。沙格抄本最大的特点是,它使用的资料并没有莆田《水路簿》那样的“眉批”,但正文的内容有的却与莆田本相同。如福建霞浦的“芙蓉岙” 就是一例。

莆田《水路簿》载:

芙蓉岙宫仔前好抛船,打水拾余托。北面鼻尾是螺尾鼻,有鄙礁壹块出水,礁门尚有沉礁壹块,敲船不可太倚。西面内去是螺壳岙,轻船可逃颱。上去有屿仔壹个,门中小船可过。北去是大金所。大屿边小船可逃颱,无甚好处,门中小船亦好过。出门去是鸭池岙也。

沙格抄本亦载:

芙蓉澳宫好抛船,打水十余托。出门北鼻尾是螺尾,有螺丕壹块出水,礁开,尚有沉水礁壹块,敲船不可太倚。西南面内去是螺壳岙,轻船、小船可逃风颱。上去有屿壹个,门中小船可过。北去是大金所。大屿边小船亦可逃风颱,无甚好处,门中亦可小船出门。出是鸭池澳。

这两种资料内容完全相同,只是个别词句稍有差异而已。前述莆田《水路簿》载有作者自述:草屿“底下有沉水流礁,吾未曾见之矣”。这句话在沙格抄本也出现,变成“(草屿)底下有沉礁,我未曾见也”。进一步说明这两种抄本同源,但莆田《水路簿》更靠近原文,而沙格抄本却比较“现代”了。

沙格抄本有编整资料的迹象,尤其对于一些较长的记述,抄录过程中往往会压缩改写。以下引录有关莆田湄洲岛的记载,就可以看出两者的异同变化。

莆田《水路簿》:

【眉批】水满内面打水三、四托水。甲卯取乌龟,又用丑艮取南镇屿尖。

【正文】湄洲,土名监头岙。抛船对沙岙,亦可抛北风,泊流至妙。敲船流东半可入监头岙。西北势有沙坛,浅,不可近。西北敲上有沉水礁,可防。湄洲贼岙可寄流,甚摆。西有香炉屿,东南一列俱是沉水礁,北面亦有沉水礁。西去是屿南,有打浪。北面门中有礁出水,打浪。中间有竹排礁,水满看见,夜间行船须着仔细也。大竹屿东南面鼻外有三四块,名曰双善礁。双善礁外尚有平坂礁壹块。正船落路洘流尾,番流东水,但恐行船至处打柁犯船,切记之,敲船不可太倚。看直山步,黄岐螺外岙东鼻尾外有大树出铁钉屿正身。又再看直山步,红瓜屿开嘴正身。横山步,内面牛头山搭桶盘屿峣角正身。欲入吉了,北面鼻尾有礁,南鼻内亦有礁,船对中直入吉了。西庭前可逃颱,无甚好处。入内去是西庭(下略)。

沙格抄本:

【眉批】(无。全本均无眉批——引者按)

【正文】湄州屿,土名立头澳。泊船对沙岙可泊。敲船流东半可入岙头。西北有沙坛浅地,不可太倚近。西北敲上有沉礁,可防。湄州贼岙可寄流,甚好。西有炉香屿,东南一所俱是礁,北面亦有沉礁。西去屿南礁打浪。中门有竹排礁,水满看见,夜间行船仔细可也。大竹屿东南鼻外有三四堆,名曰双蟮礁,敲船不可太倚竹屿。看直山步,苗崎东鼻尾外大椇出铁钉屿正礁。若入吉蓼,北面鼻尾有礁,南鼻内亦有礁,船对中入吉蓼西庭。

上引这两种记述,不管内容还是行文逻辑都差不多,但前者即莆田《水路簿》的文字较详,且有“眉批”;后者沙格抄本内容较略,而且没有“眉批”。很明显,后者是根据类似前者的文字删减而成的,但其源头如何仍待查考。

从总的看,沙格抄本的意义,让我们清楚看到了有一种没有“眉批”的本子存在。究其缘起,没有“眉批”的本子应在“眉批本”之前,属于更早的“原本”。而沙格抄本存在着明显的删改痕迹,究竟是抄录者所为,还是所依据的传抄本原来就有?尚难确定。民间航海资料的形成,就是在这样漫长的岁月中,经过各地船民不断地传抄、修订、整理,最后形成了非常多样、值得反复比对分析的民间文本。

五、讨论与结论

以上通过对莆田《水路簿》的解读,并结合与贤良港抄本、沙格抄本的比对分析,基本可以看到这种航海资料经历了“原本”、“眉批本”、各种传抄整理本的历史过程。莆田《水路簿》是其中较好的具有代表性的抄本之一。

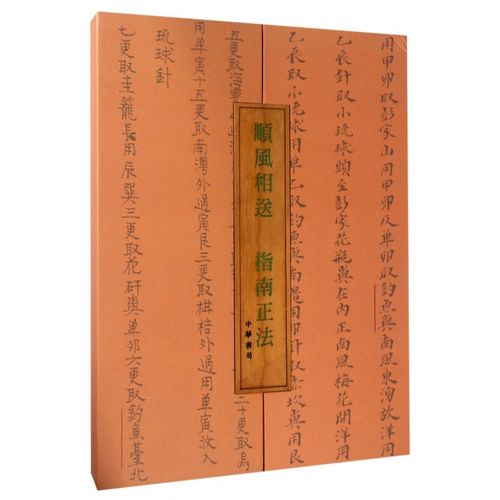

“原本”是指与莆田《水路簿》类似的航海资料之原始汇编本。它最早由何人编辑并不清楚,但其中的港口描述一定是某个(或某些)航海知识分子所为。他(他们)所描述的港口众多,而且内容具体详实,比之明末清初如《顺风相送》《指南正法》的记述要详细得多,篇幅也长。

这些资料的形成年代在清朝。从针路表述的句式看,有一种称作“对坐” 的句式是明末《顺风相送》没有的,但在清初的《指南正法》已出现。如《指南正法》有“海招屿共尽山为乙未对坐。海招屿共两广为丁未丑癸对坐”等,而且还附了“对坐图”。莆田《水路簿》有关“对坐”的针路甚多,甚至“再录厦门往北对坐针路”“台湾基隆对坐针路”两篇针路全都采用这种句式。从针路记述的角度看,这些航海资料继承了清初的传统,或者说它们可以对接《指南正法》,是从那以后整个清代东南海域航行的资料汇集。

《顺风相送 指南正法》

与莆田《水路簿》相关的这些航海资料,显然出自闽南人之手。有许多闽南常见的俗语方言都写入针路和港口的描述中,如“搭”“相耽”“出头”“食密”“正身”“上落”“直落”“洘流”“看山步”等。有的词汇可以让我们更真切体会到航海人与各种地方文化的互动与交融。在莆田湄洲的港口资料中,莆田《水路簿》载“湄洲,土名监头岙”。这个“监头”,经莆田人提示,就是莆田语“港头”的发音。闽南人按照莆田人叫法,把它模仿记成了“土名监头岙”。在沈家门,有一处小岛称“鲁鼠屿”。其实所谓“鲁鼠”是福州话,笔者长期在福州工作,当地人称老鼠在我这个漳州人听来就像“鲁鼠” 的发音,因而它也是由某个方言模仿而成的。这些小例子让我们明白,在长期的航海活动中,不同岛礁、港口的命名其实是由某个地方的航海者最早发现并叫出来的,它包含着非常多的土语方言。后来经过反复沟通、交流与沉淀,有些习以为常的称呼就被“固定”下来,由书写者变成汉字,留下了一些早期土语发音的痕迹。

如果说“原本”是最早的本子,那么它在长期使用的过程中,一些港口资料经过实践验证又会有新的补充,这就出现“眉批本”。最早的批注者也是航海的知识分子,他们人数不多,但会用文字表达。这些批注的文字集中于从泉州崇武至浙江沈家门这条航线上,表明上述海域是批注者最常走的航线,而且这个批注者极有可能是泉州人。因为在厦门与崇武之间以及厦门往广东方向还有许多港湾都没有“眉批”,批注者往往更关注与家乡有关的海域。再从批注的内容看,除了增加各港口的水深、岛礁外,更多的是增加航往各地的针路,因而港口“眉批”也是实用航线的汇集,更加证明航海者与批注者两种身份是一体的,是在长期实践中不断深化认识、为提高航海效率而出现的结果。

“眉批本”出现于清末,这可以从批注中使用“基隆”一词看出来。而在此期间,许多使用“基隆”称呼的航线也出现了,它们或许是新增的线路,或许是原来的“鸡笼”被重新修订了地名。但不管是哪种情况都说明,所谓航线资料的汇集是一个动态过程,是在不断修正、增减、重组的动态中实现的。如今我们看到的某个类似抄本都只是这个动态过程的一个样本。

莆田《水路簿》是一个很好的“眉批本”抄本,而贤良港抄本也来自“眉批本”,沙格抄本则属于没有“眉批”的抄本。但经过仔细比对,贤良港抄本和沙格抄本都有删减和重新整合的迹象。贤良港抄本根据抄录者的需要删减了港口资料,并且另外抄录了所需针路。而沙格抄本所录针路较广,但来源并不相同,有些港口资料明显已经过了删减和改写,但与莆田《水路簿》同源却是肯定的。

这三种经过比对的抄本都大约形成于民国时期,有的在1949年以后还在传抄,说明清末至民国年间民间传抄、重组航海资料的风气相当兴盛。这些资料如果从源头看可能形成于漳泉地区,但流传到莆田,又在莆田地区有过抄录整合,再流传到沙格,可见区域间的流传、互动很是频繁。它与船民的跨区域流动、亲属网络关系都密切相关。因此研究民间航海经验的传承、扩展脉络,离不开对某个地区民间传统社会的深入理解。

航海资料的抄写是为了使用。在民间传统社会中,普通劳动者大都是文盲,能识字的文化水平也不高,因而许多传抄本都书写不规范,俗字、错字、漏字不少。抄写者需要对抄本进行阅读,这就出现一个不可避免的学习过程。民间具有较高文化水平的教书先生或其他知识分子往往成为批阅、带读的教育者。他们在粗陋的抄本上批改正字,在文章中点断句读。这些人与识字较少的劳动者之间形成了具有现实意义的师生关系,这也是海上航行经验在民间传承的重要步骤,应当视为民间培养航海人才一种不可忽视的社会机制。

通过一代又一代人的努力,民间长期形成的航海经验被不断累积,并以文字的形式流传下来。这些不断积累的航海文献是珍贵的。它是普通劳动者千百年来海上活动和航海经验的真实记录,也是民间文化传承发展的一个缩影。对不同来源、流行于不同区域的航海资料进行比对分析仍是一项艰巨任务,本文仅是一个初步的开始,今后还有许多事情可做。

(本文經作者授權發佈。原載《愛知大学国際問題研究所紀要》156號,頁19-36。注釋從略,引用請參考原文。)