一、引言

洑口乡位于永泰县西部,与德化县交界。源自德化的大樟溪自西向东流过,源自尤溪的长潭溪和源自德化的后亭溪自北向南流过。洑口地形由山地、河谷和山间小盆地构成,海拔在200至800米之间,落差不大,从山谷到山顶的步行时间通常在半日之内,往返大多不超过一日。

洑口地区的聚落大致可以分为两类:洑口、双溪、后亭、官林等村落位于河谷地带和山间盆地,耕地较多,交通便利;其中洑口村地处河流交汇处,是乡政府驻地,历来是当地集市中心和交通节点。而山寨、厂坪、后寨、紫山等村落位于山腰或山上,山地较多,山林资源丰富;其住宅建筑较为分散,大多依山势而建,这可能与当地的山林开发与经营密切相关,反映了山区开发的不同阶段和面向。

洑口地处深山,交通相对闭塞,至今仍然保存相对完整的社会文化传统。当地村民对世代相传的历史文献极为珍视,很多村民家中都收藏有形式多样的契约文书、账本、礼仪文献等。2018年7月,笔者首次参与厦门大学民间历史文献研究中心在洑口乡的田野调查,以山寨村黄氏家族为中心收集了大量历史文献资料。以此为契机,笔者又陆续到洑口周边乡村和德化县王春、淳湖等地开展田野调查,深入了解当地历史上的山区开发进程与社会经济形态。本文主要依据相关历史文献与田野调查资料,考察明清以来洑口地域社会与山寨黄氏家族的发展。

我们在山寨村收集的历史文献,主要来自当地的11户村民,共有2000余件,其内容见表1。

这些历史文献的内容,涉及家族事务、赋役制度、产权交易、山林纠纷、宗教仪式、人情往来,涵盖了村民生活的不同领域。因此,通过分析和解读这些民间历史文献,可以较为深入地探讨当地历史上的生计模式与社会变迁。

二、洑口地域社会的形成

1.聚落与族群

今洑口乡政府驻地,原为威显庙(威济庙)旧址。此庙据说始建于唐代,主要供奉陈胜。北宋嘉祐七(1062)年,黄彝撰《威济庙记》,记述了这座庙宇的来历,为我们了解洑口地区的早期开发史提供了线索。兹摘录如下:

唐永泰二年,兹邑初置,邑人柯氏者,因涨往渔于川,忽中流有若枯木泛然而来,直其前,怪而视之,乃洑口祠所立王之刻像也。既尝所经见,愈甚惊惧,遂亟推之,复溯波而上。如是数四,乃躬取之,奔告一邑人。邑人素奉王之威德,相谓曰:“吾邑初置,王之来,其为吾民之福欤?”乃即今庙之址,叠石为屋,以安其像。民之祷祠,或渔樵而至者,往往于石室中获铜钱。自是远近钦向,祷祀辐辏。旋建祠宇,以严祭飨之事,其应如响。而时潦凶札之沴,兹邑常少,实王之庇。居人行商,莫不绘画而诚奉之;官吏视事,必先伏谒祠下。始自为洑口城隍之神,几三百年。

据地方志记载,陈胜为福州乌石山人,后被供奉于永泰县东南二里的护境王庙。在洑口建庙供奉陈胜,源自渔夫发现陈胜雕像溯流而上;一时渔樵、居人、行商、官吏前往祷祀,视陈胜为城隍之神。由此可见,早在唐宋时期,洑口地区已有庙宇和聚落。

明清时期,大樟溪的水路交通颇为通畅,促进了洑口地区的山林开发。明人曹学佺在《永福山水记》中记述:“其南而与德化接者为洑溪。洑溪源乍可滥筏,一日始可舟,至洑口势始大。舟用樟木,……操者两人,容可三四十石而止。”也就是说,明代大樟溪上游只能撑小木筏,自洑口开始河面变宽,可以通航大舟了。据万历《永福县志》记载,洑口渡口“南通兴化,北通建、剑”,可以说是当时闽中的水路要津。

当地的林木采伐之后,先通过长潭溪与后亭溪漂流至洑口,再往大樟溪下游放排。因此,清前期在洑口形成了区域性的市场中心,即洑口市。由于上下游水文条件的差异,在后亭溪和长潭溪放运的主要是小段散木和竹子,到洑口再由排工扎成大型木排经大樟溪放运至福州。因此,后亭溪和长潭溪两侧村落与洑口村下游村落的经济职能有所不同。

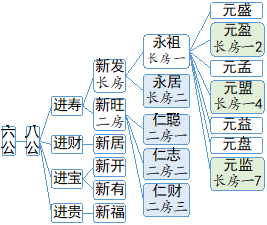

图1“九乡”分布图(李进辉制)

据实地调查,在长潭溪和后亭溪流域,自明清以来存在号称“九乡”的村落集团(图1)。这些村落大多是明代形成的,其早期居民主要是屯田军户等外来移民。如岭头坪林氏,其开基祖林文赦于洪武二十六(1393)年从尤溪县君竹溪到本地开基,最初入赘珠峰村谢福财家。到弘治年间,其后人向里长林宇购买了山场,契约如下:

立卖山契永邑洑口人里长林宇祖遗有税山壹派,坐落本都岭头坪地方,土名东至圆潭仔、石码岐横路至金龙溪界,南至格里坑、厂坪直出柴桥坑、土仑山下□□界,西至安洋寨、壹横平坑、山头岐、大石坑、乌石仑、半岭坑、尾大仑、八镜溪至三层溪界,北至棒桷寨及作福岐、乌石山、花坪林、后山仔界等处,四至界明。今因无银完粮,托人为中出卖与本都民林仙福处。三面言议,时值价银壹拾捌两正。其银随契交足,其山场逐壹永付银主掌管为业,任从其便。在前并无重张他人财物及交加不明等情;如有此情,系卖主出头支当,不涉买主之事。向后盖屋砌坟,俱听买主,任便管业,别人不得争占、妄行取讨□阻。今欲有凭,亲立文契壹纸,永远付执为照。

弘治叁年六月二十一日。亲立卖契:里长林宇。中人:张文福。同中:里长刘福。<押>(益后)

里长林宇因“无银完粮”,以价银18两将岭头坪税山出卖给林仙福。从契中的诸多土名看,这片山场的面积相当广大。此契加盖“永福县印”,可见已完成税收过户,“其山场逐壹永付银主掌管为业,任从其便”。此外,里长刘福作为“同中”,对产权交易双方都是强有力的约束。

林仙福的先人移居德化后,仍长期保留洑口岭头坪等地的产业。弘治九(1496)年,林仙福与林大宽同立如下“合约据”:

立合约据兄仙福、弟大宽等,于前年弘治年间兄弟同买得本都洑口林宇岭头坪屋基贰座……又买得山场地界,载在原契内明白……前年父文赦、叔文政同买得谢家石狮竹林杂木,俱在内明白。于洪武二十六年二月十□日,弟大宽父文政开基德化焦溪村口尾住居,未曾同管山场。今兄弟相议,邀请亲友进前来家,夹立合约贰纸一样,各执一纸,永为存照。倘日后洑口卖主再来增添价银,弟应半均出价银,弟大宽不得异言等情;子孙后日回家之时,其山场屋基、业产俱各应半均分,兄仙福子孙不得异言等情。

这一契约表明,在早期移民社会中,分居各地的族人可以通过合股的形式,共同购置山场等产业。外迁的族人虽然不能共同管业,但为了保留其有关权益,必须承担可能发生的找价。应当指出,从洪武二十六年至弘治九年历时103年,林文赦、文政与仙福、大宽不可能是契中声称的父子、叔侄关系。

双溪村白氏开基祖“刘一公”,为明初来到永泰的屯田军户。《双溪白氏族谱》记载:“盖予始祖刘一公,生自延平,胸藏孙吴韬略。缘本姓数奇,借名‘刘一’,仕出为明卫官。政洽军民,一时盛称白刘一公之德云。于永乐三年,因调拨到永,在永末都,遂家于后亭双溪湖边之洋。对两岫而带双溪,名曰新安,创业贻谋,为悠远计。”永乐初年,卫所在永泰扩大屯垦范围,在三十五都一带设有“洑口屯”。白厝白氏的始祖白刘一,应该就是此时被派到洑口屯的军户。明中叶之后,由于屯政败坏,屯军家族的生计颇为艰难,经常与土著发生冲突。如白厝白氏,“传至七世祖神养公,身虽孤立而志不肯居下。时明隆庆元年,公年方十六,有林懋经者,越占公之山造坟,控诸上宪究还。拟经发往边戍,当给有印帖付管业。”洑口林氏为里长户,可能控制了当地的山场。白氏作为屯田军户,与林懋经发生山场之争,最终获得“印帖”,可以合法“管业”。这说明,当时白氏族人已经参与了当地山林资源的开发。

后亭村卢氏开基祖据说也是军户后裔,后来转为“民籍”,于明中叶来到永福垦荒。卢氏族谱记载:“始祖太佑公,封为锦衣卫指挥,镇守尤溪卅九都马峰寨。未更移,迁尤溪卅七都庐山头住居,系是民籍……贤聪公又迁永福卅六都后亭地方,土名上登洋,架屋住居。此地两溪边原是荒坂,时贤聪公自张桔槔,开垦成田,后系洑口林廷献子林子大管业。”卢氏祖先在后亭溪流域开垦荒地,可能最初并未入籍,因而其产权登记于林氏里长户名下,由林氏族人“管业”。到了万历二(1574)年,卢氏族人已在当地购买“税山”,从事开垦和栽种,获得了合法的“入住权”。卢氏族谱记载了如下契约:

立契书林懋绶,为因无银应用,将祖置税山一号,坐址卅六都后亭地方,土名上店洋、境头、猫坪等处,情愿托中送卖与卢从居为业。三面言议,价银壹拾捌两五钱正,其山付银主掌管开垦,栽插生理,盖屋造坟,任从其便。向后不敢言及增赎之理。计开:

一、上店洋,东至振岩潭尾坑仔,西至枷桢木,南至溪,北至仑顶;

一、境头,东至长垄坑,西至君潭头熇坑,南至湖隔,北至溪;

一、猫坪,东至坑,西至湖格,南至祝丰坪,北至坑;

一、十二丈金字面,下至溪。

万历弍年十月 日。立契:林懋绶。中人:黄道富。在见:倪兴武。

此契中的卢从居为卢贤聪之子,“上店洋”即族谱中的“上登洋”。这笔交易中的“税山”似乎并未正式过户,但卖主承诺“其山付银主掌管……任从其便”,可见卖主拥有山场的完整产权,此时一并让渡给卢从居。天启三(1623)年,卖主林懋绶之子兆定、兆寔向卢从居之子卢珠添找价,“其山场父卖之后价未足,今托中再尽出银叁两正,前去完粮”,可能这片税山此时仍未过户,卢氏才得以继续索取地价。值得注意的是,当时卢氏已经通过顶替户籍,进入了当地的里甲系统。卢氏族谱记载:

先是嘉靖卅三年,被七甲郑通报为甲首。彼时洑口林太出官,争为伊十甲干下甲首,应当民户,帮当时留江当差。留江无子绝嗣,又报陈盛隆帮贴。至于隆庆五年该当日期,盛隆兄弟家贫,逃走异县,户役累及,向他代赔。自隆庆五年至万历十一年,共计一十三年,代他赔纳。是年逢该攒造,县主署印,割入户长卢珠福,姑将盛隆告退,然后自立一户。

这里的郑通和林太,可能分别是七甲和十甲的里长。按明代里甲制度,每110户为一里,分十甲逐年轮流应役,每甲各有1户里长和10户甲首。到明代中叶,由于大量甲首逃亡或绝户,各地里长都得设法找人顶替甲首或“帮贴”甲首当差应役。正是在这一历史背景下,卢氏先是被七甲里长郑通拉去当甲首,后来又被十甲里长林太抢去帮甲首留江当差。留江是绝户,顶替他的陈氏兄弟因家贫逃亡,卢氏从隆庆五(1571)年以后都是代陈氏“赔纳”赋役。到了万历十一(1583)年大造黄册时,才去除了陈氏户名,正式在十甲为卢氏立户,户长为“卢珠福”。

洑口林氏家族长期担任十甲里长,是当地雄踞一方的世家大族。据万历《永福县志》载,嘉靖三十八(1559)年倭寇陷永福,官方“不能征发一卒为卫”,“及至洑口,乡民林泰者素以军法部勒其佃客,乃召三百人以从”。这里的“林泰”,应该就是上述契约中的“林太”,即“十甲干”里长。卢贤聪被招入十甲之后,可能也参与了当时的抗倭行动。此后,卢氏父子向林氏购入山场,定居于后亭,最后入籍第十甲。这户外来移民的入籍定居过程,集中反映了明后期永泰山区的社会转型。

2.赋役共同体

明代后期,为了控制流动人口,维护社会治安,福建各地仿效王阳明的“南赣乡约”,全面推行乡约保甲法。嘉靖二(1523)年,福州知府汪文盛“核十邑之籍,乡约兼保甲之法”。嘉靖三十八年,永福知县文惠在倭变平定之后,“立保甲之法,以束菁户畬民,民甚赖之”。万历十七(1589)年,福建巡抚赵参鲁“行乡约保甲法,闽境少盗”。次年,永福知县陈思谟“令里宰举山谷中种菁客民籍记之,使相觉察。于是相率治生业,不敢为乱”。自此之后,洑口地区的里甲系统与保甲制度相结合,成为赋役编审与人口登记的基本制度。在现存民间文献中,“里”与“保”经常通用,二者的组织架构基本相同。

康熙三十(1691)年,福建全省推行“粮户归宗”制度,即责成宗族组织征收赋税和摊派劳役。在此情况下,原来的里甲系统成为以各大家族为单位的赋役共同体。雍正二(1724)年,永福县实行摊丁入地,“以盛世滋生户口繁多,编审时只将生齿实数造册进呈,以见升平休养之盛,永不加赋”,这就将赋税额度固定下来。不过,摊丁入地在洑口地区可能并未得到切实推行,当年,地处长潭溪上游的三十六都三甲各姓经过公议签订了如下合约:

立合约三十六都三甲里排李国泰等,今为本年现役,会集全干公议:其日期原系丁米均匀,今丁米亦有增减不等,理应扣额分期。因现役已蒙宪革,原无差派等事,又为本干丁米增减无多,且以宪行取丁归米,未曾定归□□,未便实筭分期,权照五十三年旧期阄规,依次列后。其山酒税,约全干公催。至于□料奏销、驿站请批、上行驳取,并将来有事,及上差下县、迎官接送、年节中秋、□□□饮、祭祀执事家伙等,俱系值阄之人出头收派。□□内议用费有三钱为止者,须当阄自办;倘有三钱以上者,当出全干均匀,不得独累一人。凡有公事,当阄者不得推托误公,同干者须同心共济,不得坐视;如有情等,应全干共攻。本年言定,依契合约,止凭五十三年旧簿旧期□行□□□□,现年应五斤米,多寡添减,日期不得执故例抵塞。今欲有凭,立合约为照。

雍正二年正月吉日。立合约:三甲里排李国泰、柯文隆、苏荣华、□道亨、康兴基、谢瑞华、谢君来、张亮兴。公见:班友林□瑞。<押>

从合约的署名可以看出,这一赋役共同体包括李、柯、苏、康、谢、张等家族。按照惯例,该甲每十年轮充一年劳役,到雍正二年又是轮充之年,理应在本甲内部按照实际丁米数量重新安排各家应役日期。不过当时已经废除里甲“大当”之役,而摊丁入地尚未实施折算,且本干丁米变化不大,因此各家族议定仍然采用上一轮“现役”安排的日期。此外,当时虽然已经取消了由里甲轮流承担的大多数劳役,但仍有各种临时性的差遣,需要数量不等的费用。对此合约规定,如果费用在三钱之内,由轮值之家承担;如果超过三钱,由全甲均派。合约还特别规定,本甲承担的“山酒税”由“全干公催”。当地的“山酒税”是按里甲分摊的杂税,与山场的权益分派密切相关,实行全甲均摊有助于共同控制山场、维护产权秩序。

雍正年间实行摊丁入地,可能造成各家族赋役负担的变化,从而打乱原先阄定的应役次序。因此,当地各家族在永福县推行摊丁入地当年就举行公议,决定维持原先的应役次序。这说明,经过明中叶以来的赋役制度改革,洑口地区已经形成了稳定的产权和赋役秩序。山寨村保存了雍正十一(1733)年分摊“山酒税”的记录,兹抄录如下:

本保十甲开支:原额山税系银,每甲应系银壹钱叁分叁厘。合共十干山税,该纳银壹两叁钱叁分正,并酒税在内,十年纳一次。

当地山酒税由十甲轮流交纳,每十年应纳银1.33两。在各甲内部,一般还要依据每户的“官丁”分摊本甲的山酒税。例如,民国七年后亭卢氏族人誊抄的一份合约,记录了本甲各户分摊山酒税的情况:

五保十甲山酒税,逢辛年收入完官。卢泮户下共应纳税壹两叁钱叁分库:祥峦柯立诚纳二钱六分;山寨黄新发该纳二钱六分;双溪白教周该纳二钱六分;伡头吴成余该纳五分;厂坪黄可理该纳壹钱;金龙溪李开信该纳四分五厘;官林郑文济该纳四分五厘;黄厝坂施尔灿该纳四分五厘。内除黄新发自完一钱二分,实在粮一两二钱一分。

这一记录的产生年代不明,但显然晚于雍正十一年。所谓“五保十甲”应该就是万历十一年卢氏入籍的“三十六都十甲”,入籍户主“卢珠福”也已改名“卢泮”。而且,清代卢氏家族已经担任了后亭保的保长,不再依附于洑口林氏家族。

3.社庙与乡约

在明清时期的洑口地区,除了存在里甲、保甲之类的赋役共同体,还形成了以社庙、乡约为中心的仪式联盟。明初,国家推行里社祭祀制度,每里建立里社坛,以“春祈秋报”和讲读誓约来对民众施行教化。随着里甲制崩溃,里社祭祀逐渐被各村境庙所取代,洑口地区形成了以“九乡”联盟为依托的仪式体系。在后亭村卢氏余庆堂,现存嘉庆七(1802)年的碑刻《重振福宁宫记》,为我们了解“九乡”联盟提供了线索。兹抄录如下:

永之西属英达里有后亭坂,为锦屏之地户,亦九乡之保障也。其地脉从太华山发源,蜿蜒逶迤廿余里而下,钟为一坂,既长而广,亦□□乎!枕屏山,环曲水,辅其左为东山,弼其右为案格,古寨对峙,深溪长流,所谓地脉钟灵者,非耶?地为卢姓祖业,遍植樟木,四荫风水,阴翳成林,干霄蔽日,暑不张盖,雨不沾衣,乡之人以为纳凉胜地焉。明季卢姓捐盖社庙,以崇祀黄、杨二大使之神,春秋之祈报在斯,九乡之会约在斯。迄清初,经兵灾而无余烬,英里人就其基而狭之,筑土为小屋,聊安神像。嘉庆五年,洪涛涨溢,墙宇倾颓。贡生卢严仲素重义好施,遂捐金弍百余两,倡为义举,劝题善信,以未焕庆观,再捐白金五百两,凑为完成。则见辟其旧基,外围以墙,上为神龛,中为享堂,下为戏台,外为大门,旁为两廊,翼以扶屋,栋宇巍峨,金添辉煌。盖规模于兹丕焕矣。彼都人士□□□使之赫焕濯灵,祷祀辐辏,其应如响,福庇斯民。九乡共庆康宁,谓为“福宁宫”,良有以也。年三月初九,乃大使诞辰,九乡按期演戏,共申庆祝,以报神贶。盖庙宇之壮观异于昔,乡人之敬奉异于昔,而神之威灵益异于昔矣。予于壬戌春署县事,乡之绅士挽予为文,以纪其事。予不禁兴叹曰:“有地之灵,斯有神之灵,而人之杰亦于是乎!”始故记之。

宜城乙堂□撰。

如上所述,后亭卢氏在明末创建的社庙,一度成为九乡“会约”之所。嘉庆五年卢严仲倡捐重建后,每年农历三月初九,九乡在此演戏庆祝神诞。这种以庙宇为中心的地域联盟,实际上就是中国传统社会的社区组织。这次重建导致了明代国家建制下的后亭社坛最终演变为民间村庙,而春祈秋报的里社祭典和宣讲教化也为“九乡演戏”所取代,完成了地方神灵和仪式体系的彻底转型。

据实地调查,所谓“九乡”包括原三十六都三甲和十甲的各大姓,清代以来主要归属于南山保和后亭保。因此,“九乡会约”实际上是跨地域、跨族姓和跨行政建制的社会网络。这个网络覆盖了明代以来快速开发的长潭溪和后亭溪流域,据此可以推测,“九乡会约”就是为适应山区开发而形成的地域联盟,其目的在于控制外来人群,维护社会秩序。

1924年,后亭溪水泛滥,冲毁了福宁宫,此后再也未能重建。不过,在当地的历史记忆中,福宁宫依然占有重要地位。据乡老回忆,当年福宁宫在农历三月要连续演戏很多天,从三月初六开始筹备,初七是九乡共同演戏,初八至十五由各乡轮流演戏(亦有两乡合办的);最重要的是十六至十八,要到洑口连演三天,由九乡共同操办。福宁宫有常设的董事会,负责组织每年的祭典和演戏活动,还要共同商讨地方各种公共事务。董事名额分配如下:后亭卢氏、土洋温氏、双溪赖氏、白厝白氏各2人,官林林氏、厂坪郑氏、岭头坪林氏、湖头曾氏、珠峰谢氏、山寨黄氏、振洋面李氏、东山黄氏各1人。这些家族原来都在里甲和保甲系统之中,因此“九乡会议”实际上是当地的大族联盟。

三、山寨黄氏家族的发展

1.建筑与家族

在洑口地区,山寨应是形成年代较迟的聚落。在乾隆《永福县志》中“山寨”是三十五、三十六都的42个村落之一,不过山寨作为地名更早就出现了。在山寨村现存的契约文书中,有一件嘉靖二(1523)年张君良等卖山契约,内称“承祖置有丁山壹派,坐址本乡山寨等处”,当然当时山寨未必已形成聚落。近年来,村民在附近山上找到寨堡遗址,并竖立指示牌,命名为“格头寨”。经笔者踏勘,格头寨仅存寨墙,主体基址湮没在树林中,应该已经废弃很久了。而且格头寨建在山顶,缺乏水源,只能作为临时避难所,很难形成聚落。

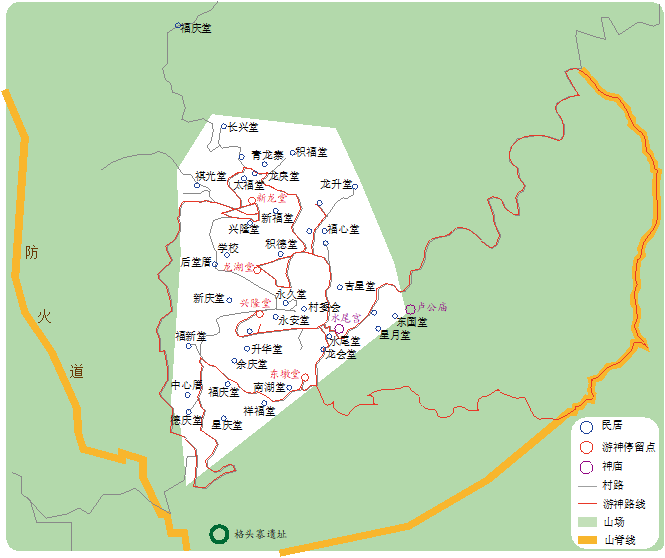

目前山寨村的大型民居建筑,大多是称为“堂”的大厝,如祥福堂、南湖堂和余庆堂等。这些大厝的特点是木构和石构结合,体量庞大,一般有2—3进深、7—9开间,可住数十上百人。不够住就在附近新建,形成由不同时期住宅组成的聚落群。例如,创建于嘉庆年间的余庆堂,占地面积达3652平方米,至今仍保存完好。晚清时期,余庆堂陆续分出新庆堂、祥福堂(图2)和积德堂;20世纪50年代分出星庆堂,70年代分出福庆堂、升华堂,80年代分出德庆堂;另有不知何时分出的南湖堂,一共分出了8座新堂。此外,村里还有众多穿斗式木架构建筑,通常亦有两层两进三开间。这些民居建筑散布山间,屋前是村内为数不多的田地,屋后是村民自家的山林。很明显,这种聚落形态是在山区开发进程中逐步形成的,其优点是便于就近经营山林。

图2 祥福堂

山寨村的“堂名”也保留了山区开发史的印记。这些堂名并非传统的以郡望或典故来命名的“堂号”,而是因地制宜,由风水先生所起。有村民认为堂名实际上起到门牌号的作用。堂名被用于山寨村的各类仪式活动中,如元宵仪式和超度仪式中道士所用的疏文就以“境-坊-厝”的仪式空间概念对屋厝及住户进行定位。2019年农历七月,我们在山寨村的祭祖仪式中看到如下祭文:

阳居新庆堂厝裔孙黄朝孝,备办冥钱壹斤,答奉后堂厝江夏郡历代宗亲……一同修受。祈保子孙登财两旺,富贵双全,一年光彩,四季平安。

太岁二〇一九己亥年七月初七日,新庆堂厝裔孙黄朝孝。<押>

这篇祭文写在黄表纸上,仪式结束后烧给祖先。祭文中自称是“阳居新庆堂厝裔孙”,之后罗列“后堂厝”派下的历代公、妈,其意义就在于指引祖先保佑特定的裔孙,可见堂名既是空间定位方式,也是家族组织的象征。在村民日常生活中,这些创建于不同历史时期的新老住宅,就是他们的家族认同标志和仪式活动中心。山寨村富有特色的民居建筑和聚落形态,如今已受到广泛关注,近年来相继入选国家级“传统村落”和“美丽乡村”。

据村民世代相传,山寨村原有张、陈、郑、黄四姓,后来只剩下黄姓。山寨黄氏族人的祖先记忆,通常是追溯至德化县桂阳乡王春村。笔者在山寨村访得两部家谱:一是清代的写本(下称《山寨黄氏旧谱》),成书时间不详,内容止于嘉庆年间,主要包括世系图、传记和谱序;一是2008年新修的《江夏山寨黄氏谱志》,主要包括谱序、世系图、传记和山寨村小志。结合家族文献和口述史料,可以一窥山寨黄氏家族的发展史。

《山寨黄氏旧谱》的谱序记述黄氏祖先源流:“初居汀州府清流县,黄审知公生有五子……次子守宽公居兴化府黄石,开台山黄村乡,肇大公开支,公生四子,丙壹公居在黄村乡,丙贰公开古格,丙叁公居山寨乡,丙肆公居尤溪廿都。”由于“自光寿公至三十四代族谱被焚”,丙四公至三十五代黄六公的历史已经难以考证。

笔者曾到德化桂阳乡王春村(即黄村)调查,民国《台山黄氏族谱》记载丙四公“莫考迁徙何方”,21世纪版《台山黄氏家谱》记载丙四公的去向“有传为后门头,有传为永福山寨居住,经查实是居住永福山寨”。这说明,山寨黄氏与王春黄氏曾经长期失去联系,近几年才重新联宗通谱。

契约文书为探讨山寨黄氏家族的早期历史提供了线索。如山寨村黄朝训先生家中现存如下嘉靖二(1523)年的契约:

立卖契人张君良、侄尔兴,今因大造,无银纳丁,将承祖置有丁山壹派,坐址本乡山寨等处,东至横冲溪,西至山坪格,上至德化为界,下至双溪、土洋为界,四至分明,自愿托中送卖与本乡黄有福表兄边。三面言议,时值价银贰拾叁两正。其银即日收讫,其丁山付黄家承当纳官。自卖之后,仍从买主前去管掌为业,□并无叔兄弟侄等情;如有此等,系良出头知当,不涉有福之事。其山向后再无增尽之理。二家情愿,各无反悔,今欲有凭,亲立交契壹纸付与买主永执为照者。

嘉靖贰年五月。立买契人:张君良。同卖人:侄尔兴。中人:陈三兄。在见人:王世明。<押>(永远收执)

这是目前在山寨村发现的年代最早的契约,契中的买主黄有福是山寨黄氏的开基祖黄六公之子,这笔交易很可能是山寨黄氏第一次购置山场。卖主张姓叔侄应是本地的甲首户,因无力缴纳丁银,故将山场卖给黄有福管业并“承当纳官”。嘉靖二年,福州知府汪文盛“核十邑之籍,乡约兼保甲之法”,黄有福很可能因“纳官”而被编入保甲。这一“丁山”的四至,与今天山寨村的范围相当接近,可见这次交易为山寨黄氏家族的发展奠定了基础。

在现存山寨黄氏文书中,有不少涉及家族祭祀及提留公产的资料,包括:①道光四(1824)年黄仁聪三子所立《仁聪公墓簿》,记录从乾隆十七(1752)年到道光十(1830)年间五次提留祭产;②道光二十九(1849)年黄子达为其六子所立《明房阄书》,记录了“养膳田段”“抽付家长田段”“抽付六房轮流纳粮完官田段”;③民国十九(1930)年黄盛华为其三子分家之后所誊录的《礼春秋三房阄书》,记录了“膳田”“膳楂林”,并注明:“阄存养膳,俟百年之后,即将此田为祭田,依次轮流,周而复元。”

其中《仁聪公墓簿》记载:“我祖仁聪公……原有祭典祀田叁号,坐址本乡郑塆,土名阿公墓前,并胡福垄及墘仔,又郑塆坂仔头民田,租谷壹佰斤,载粮陆分伍厘库,纳在黄新旺名下。又郑塆头厝右边横盖租银壹钱伍分,历年轮流祭扫。”此后其子孙五次提留祭产的情况见表2。

另外,黄子达《明房阄书》记录了53处田段,黄盛华《礼春秋三房阄书》记录了25处民田和8所楂林。可见,晚清至民国期间,山寨黄氏族人在分家时有明确的提留公产意识。这些公产为祭祖活动提供了经费,是维系家族组织的关键。就目前搜集到的文书而言,养膳和祭祀的公产都是在房支内提留的,尚未见到全族公产的记录。

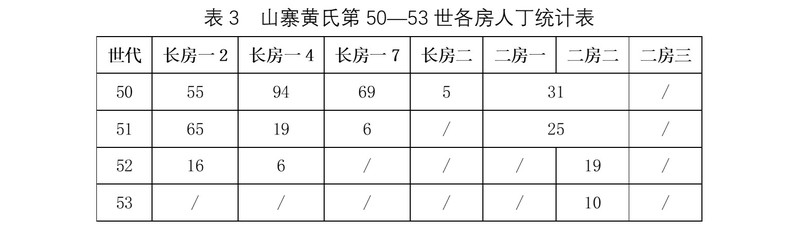

2.文本与仪式

山寨黄氏家族的开基祖六公(三十五世),仅传一子八公,到第三代有四兄弟,其中仅有老大进寿一系传了下来。第四代分新发、新旺二房,这是目前山寨黄氏的主要分支。到第五代(三十九世),新发派下分为永祖、永居二房,新旺派下分为仁聪、仁志、仁财三房。(图3)此后,家族内部的生存竞争日益激烈,以致黄氏各房派的人口发展很不平衡。兹依据《江夏山寨黄氏谱》的记载,将各房第50—53代的人丁数列为表3,可知目前人口较多的为长房一派下的2、4、7三个支派,而长房二派下的族人已经寥寥无几。在族谱中,二房三的族人只见于世系图而无传记。

图3 山寨黄氏族谱所载房支图

不过,当地村民的口传谱系与族谱记载并不一致。受访族人都说自己是大一、大五、大七和二房的子嗣,认为其余支派在当地早已失传。他们认同的传承谱系,大致是祖公传下大房和二房、大房又分出七支,大房七支中究竟有哪几支传下来也存在争议。2008年编纂族谱的黄先生对此大感意外。

如何看待这种口传谱系与文本记载不一致的现象?陈其南曾经指出:“文字化的系谱知识和观念上的系谱知识具有不同的作用,文字化的族谱之编辑通常是在于强调成员间的家族一体感……相反的,一个完全根据分房的法则来分配权利义务的家族,并不一定修有族谱。”如果分房(以及房支意识)能够满足权责分配的需要,文本记载也就不那么重要了。通过考察山寨村的年节仪式活动,我们可以发现,分房的原则在村民生活中至关重要。

山寨村每年都要举办中元祭祖和冬至扫墓仪式,其形式相对简单,一般没有统一安排,各家自行办理。七月十五一早,黄氏族人前往黄氏祠堂“后堂厝”(图4),献上祭品,念诵祭文,燃烧纸钱和祭文,祭拜之后返家,待到午后再去把祭品提回。冬至扫墓也是各自前往直系祖先的坟地,清除杂草、藤蔓,为祖先和土地神供奉纸钱,燃放鞭炮。2019年冬至,大七房在集体扫墓之后组织了聚餐。

图4 后堂厝

在祭祖仪式之前,黄氏族人有两项集体活动。其一是七月初一清理祖屋“后堂厝”,各房都要派人参加。祖屋是一座单层一进三开间的建筑,前有半月池,内设一张供桌、一个香炉,没有陈设任何祖宗牌位(图5)。其二是七月初二“修路”,大一房负责修整前往德化凤坪村的山路,大五房负责修整前往亭坑和横山岐的山路,大七房负责修整前往透风格的山路,二房负责修整前往涂洋的山路。“修路的意思,就是说我们的山界到这里。”对村民来说,在每年七月祭祖之前,各房通过“修路”共同维护山界,才是祭祖仪式的真正意义。

图5 后堂厝

在洑口地区,中元祭祖时节上山“修路”,似乎是各村都要举办的活动。2019年农历七月,笔者曾跟随后亭卢氏族人上山“开火路”,即开辟防火带。当时除了去除杂草和藤蔓、平整路面以外,还有一项特别工作,即沿路刨开树木表皮,写下“锦屏众卢”的标记(图6)。“锦屏”是旧时对后亭村及附近区域的雅称,“锦屏众卢”即后亭卢氏族人。这一标记的意义在于确认山林归属权,警示外姓人不得侵犯。我们注意到,“修路”是在房支框架下组织的家族事务,可见系谱法则在家族事务中得到了充分的体现。在每年正月举办的元宵游神仪式中,同样可以看到这种组织原则。

图6“开火路”时标记“锦屏众卢”

山寨村每年正月十二的元宵游神仪式,由口传系谱中的四房轮流做头举办。当头的房派首先要提供人力。如在内部推选“挂火头”来策划仪式,原则是按照个人能力搭档,基本上每个人都能轮到;还要选人承担抬轿、撑凉伞等任务。其次要提供经费。2019年当头的大五房有80余户,其中一半家庭提供贡品,另一半家庭交1000元活动经费;其他三个房派则由小头挨家挨户收取五至十元不等的“灶钱”。第三,要在永安堂举办道场,由四个财务人员管理“菩萨钱”,用于村内公共事务,如筑路、修缮庙宇等。最后,要环绕山寨村的聚落和山场举行巡游仪式。

元宵巡游期间一般要举行扶乩仪式。2019年元宵节,山寨村的张公法主乩示要“回家”,村里派代表将其送回德化石牛山的祖殿并进香,回村之后再次举办绕境巡游仪式。这次巡游的范围更广,沿着山寨村的聚落和山林边界绕了一整天(图7),队伍包括:锣手10人、鼓手6人、“唐公”“唐妈”“法主”轿夫各4人、撑凉伞2人、擎香牌2人、“香头笼”“判官”“吉使”各1人、入出殿“担粿菜”各3人、“挂火头”10人等(图8)。在巡游途中,道士将贴有神符的犁头埋在纠纷频发的山场及与德化交界的防火路底下。

在山寨村,元宵巡游的象征意义在于划分内外、巩固边界、阻挡“不洁之物”入侵,本质意义则是村民对产权的认知和界定。无论是绕着山林和聚落巡游,还是将犁头埋在村口,都表达了村民的产权意识。透风格是山寨村经常与外村发生山林纠纷的山场,当笔者问起是否要去那里巡游时,村民表示:“当然去了。在我们心里,那就是我们的山,就算有纠纷也要去。我们一直绕到双溪、后亭那边去。”由此可见,村民的村界意识非常清楚,并且自觉将游神作为宣示产权的仪式(图9)。

或许可以说,以房派为单位来组织“修路”和“游神”,以确认山林产权和聚落边界,实际上就是山寨黄氏家族的组织形式。也就是说,在永泰山区的家族发展过程中,家族的表现形式可以不依赖于纸本文献,通过口传谱系和宗教仪式也可以维持家族组织的运作。

图7 山寨村聚落分布与元宵游神路线图(郑鹏程、李进辉制)

图8 游神途中

图9 永安堂“接驾”

四、家族经济与生计模式

1.购置山场与田产

山寨黄氏家族的最初几代人,可能都是以经营山林为生。嘉靖二年黄氏族人从张家购买山场而入籍,到了万历年间,张家日益衰落,黄家控制的山场迅速扩大。万历三(1575)年,张氏族人立“缴归契”如下:

立缴归契人张德明,承祖张君良与黄继福二家用银八两伍钱正,同买得洑口林十七阄分山场壹派,坐在永福县三十六都后亭保地方,土名山寨亭坑、郑塆犁壁、草湖前岭坪、洋坑、仙亭岐、吉重、横山岐,至溪为界。因嘉靖年间世乱,无处安身,祖父移居尤溪县住居,后万历三年将山场托中送归,缴卖乡亲黄继福户丁黄新发进前承归山场。三面相议,时收原价银肆两叁钱正收讫。其山场任付新发子孙前去管业,栽桐种楂杉竹等情,培留树木,遮荫风水。自卖之后,子孙并无言说阻占等情;如有此情,系德明出头支当,不涉归主之事。其古契不在身边,日后子孙取出,不堪行用。递年随纳山税银叁分正,付归主前去纳官完税,不得负累。两家情愿,各无反悔。今欲有凭,立缴归契壹纸,永远为照者。

万历三年十二月 日。立缴人:张德明。中人:陈元有。<押>

契中所载山场的土名,目前可以确定的是横山岐、仙亭岐、亭坑。横山岐位于山寨村南端,临近大樟溪横冲位置;仙亭岐位于东侧,靠近透风格;亭坑位于西南端,与德化县交界。如契中所述,这一山场原来是张君良与黄继福一起从洑口林家购买的,后张君良移居尤溪,其后裔于万历三年将产权一并“缴卖”给黄家,由黄新发子孙“前去管业”,其山税银也随之“付归主前去纳官完税”。相比嘉靖二年,这次添置的山场范围更大。起家时合股购买,之后再逐步赎买使产权完整,这可能是新来移民置产的有效方式。值得注意的是,这一山场的用途不仅在于“栽桐种楂杉竹等”,而且可以“遮荫风水”,改善了黄氏族人的居住环境。

到了清顺治年间,山寨黄氏第五代族人开始大量购置田产,其生计模式发生了明显的变化。从现存契约文书看,当时黄氏购置的田产主要来自“福城陈尔雪”“福城陈杞使”。这些城居地主,卖地原因是“今因窎远,收租不便”。兹整理相关契约,列为表4。

上表共涉及三块民田的产权交易,包括三次买卖和六次找价。顺治十六(1659)年,陈尔雪将二笔民田分别卖给黄隆宇(A)和黄仁志(B),到康熙五十二(1713)年其孙陈维烈向黄瑞宗找价一次(H,载租量说明与A为同一块地;尚未发现向黄仁志找价的契据)。顺治十六年,陈杞使将一笔民田卖给黄瑞宗(C),此后他本人和陈晋生、孙子陈孔经等人共找价八次(D、E、F、G、I,另外三纸找价契尚未发现)。这一田产经过反复找价,共尽出116.65两,远超过第一次交易的契价。需要说明的是,当初陈杞使将民田卖给黄瑞宗,而找价还涉及黄隆宇、黄钦宇兄弟,可见黄瑞宗与黄隆宇兄弟应为父子,或者是共同设立的税户。

在田产交易中,卖主之所以能够不断找价,通常是因为卖主保留了回赎权。不过,这些契约中并未注明“照原契赎回”之类用语,可见陈氏在出卖时就已尽可能收足地价而未打算赎回。后来提出的找价理由是“今因无银办纳粮差”“今因无银应用”“今因见价比原值未敷”等,可能与当时移民不断涌入导致土地价格上涨有关。或许,黄氏家族作为外来移民,需要关照原业主产权的历史合法性。而且,经过多年的山林经营,黄氏家族已经积累了相当多的财富。不过,上述田产可能只有收租权,而无耕作权。如:

立卖契陈杞使买得元履叔祖民田壹号,坐产卅六都山寨地方,受种贰石贰斗,载租贰拾贰石,每石重陆拾斤,载米五斗五升。今因窎远,收租不便,托中送卖与黄瑞宗为业,每石租估值时价银贰两正(共价肆拾肆两正)。其银即日收讫,其田即付管业,当差纳粮。其业系杞使□书内己业,与房叔兄弟无干,并无交加不明之事;如有不明等情,系杞知当,不涉黄家之事。今欲有凭,立契为照。计开:土名顶头洋、对中洋中、柿墘尾、竹干头尾、门口垄中、赤尾墘、大王墘尾、水溜下、山头隔仔、上垄𡎆、菖蒲垄、长垄、白梅𣗬墘、半岭墘。

顺治拾陆年捌月 日。立卖契:陈杞使。在见:叔尔雪。中人:叔公觉斯。代书:叔祖聚九。<押>(大熟)

此契主要记载了相关田产的收租量、纳税量和所在地,而且明确承诺交易之后“即付管业,当差纳粮”,即完成产权过户,但并未承诺可以“召佃耕作”。此外,卖主卖田的原因也是“收租不便”。因此,不难推测,在当时盛行“一田二主”的历史环境中,原业主只有收租权,并无耕作权。

山寨村的耕地相当有限,大多数族人以开山种树为生。到了清代后期,本地山场已开发殆尽,有不少族人去外地租佃山场,开辟新的谋生途径。兹引契约为例:

立安佃人漈水李椿松众共管有山场一段,坐落东洋村,土名坑里垄头,四至依古佃段兑山界。今安付山寨黄孙水□边,丁巳春耕种,开掘山畬,培植什物生理,搭藔厂住居。递年到十一月十五之期办纳山租钱肆拾文,汇集交入,不许越期少欠。其租不失,其山永耕;其山欠租,付主召佃别安。其山不许私安兑,如有私兑,付山主直安,不敢阻霸等情。恐口无凭,立安佃为照。

咸丰七丁巳年十月 日。立安佃人:李椿松众丁:振硕、彩衣、文球。<押>(年年大熟

此契中黄孙水租佃的山场位于东洋村,离山寨村较远,所以必须“搭藔厂住居”。这一山场属于漈水李氏家族,黄孙水租佃之后,可以“开掘山畬,培植什物生理”,即同时经营农业和林业。山主承诺,“其租不失,其山永耕”,即佃户只要如期交租,就可以享有山场的永久耕作权。从现存契约文书看,清代山寨黄氏族人在洑口、涌口一带租种了不少山场,从事开山种田、植树造林等多种经营。

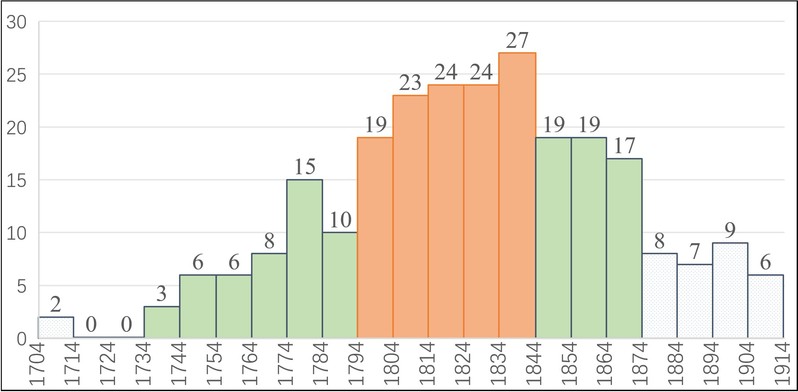

2.黄瑞宗支派的多元经营

在山寨村现存文书中,有一组黄瑞宗支派的契约和账本,反映了清代至民国时期该支的财产形态与经营方式。这批文书由黄国语先生收藏,一共五箱,两箱为账本,三箱为契约,大部分契约成包保存,另有少量契约散件。经整理,除个别残损、串票的契据外,共有252笔涉及买卖、典当、找价、租佃的产权交易,时间跨度达200余年(图10)。

图10 黄国语文书2、3号箱

所载交易年代/数量分布图

从上图可以看出,黄瑞宗家族在康熙、雍正年间(1704—1735)的产权交易很少,到乾隆年间(1736—1795)开始增加,嘉庆年间(1796—1820)出现井喷,到道光中期(1834—1844)达到顶峰,从道光晚期至民国初年(1845—1914)逐渐减少。就其产权交易形式而言,涉及买卖的有100笔,找价33笔,典当66笔,承佃52笔。在不同历史时期,其产权交易形式有明显变化,显示了阶段性特征。

康熙至雍正年间,其产权交易只有2笔,可以暂不讨论。乾隆初年至中期(1736—1770),该家族每隔一两年或两三年即买入或承租(批)林木,如楂、杉、竹等,或者直接购入山场,而较少承租田地。大约在乾隆后期至嘉庆初年(1772—1800),购置山林的速度放缓,开始大量承佃民田。在1772至1800年的43笔交易中,有承佃或兑佃21笔、买入7笔、找价10笔、承典5笔;在承佃、承典和买入的财产中,民田与山林之比为3∶2。这说明,当时该家族对粮食的需求迅速增长,可能抑制了对山林的投资。林木的生长周期长达十数年,投资回报周期较长,而且收益受到市场因素制约;因此,为了确保家族成员的粮食供给,需要开展投资回报周期较短的经济活动。

从嘉庆中期至同治末期(1802—1845),黄瑞宗家族再次大量购置山场,承佃土地转为相对次要的经济活动。这一时期共有10笔购入田地的记录,而购入山林的记录有29笔。到了19世纪中期,永泰山区的商品经济日渐繁荣,粮食供给已经不再是山寨黄氏家族经济中的首要问题,经营山林产业和参与商品经济日益成为主要目标。从道光中期至清末,黄瑞宗家族仅有3笔承佃土地的记录,而购入山林和民田的记录分别是20和19笔;还开展多种形式的借贷活动,承典的数量已接近买入数量(36∶39),先后承典山林6笔、民田17笔、牛2只、谷仓1个、厝4座、谷会2场。这一时期,黄氏族人留下了大量账本,其中主要有:黄盛照誊录的“出入数簿”,记录了自光绪元年至十三(1875—1887)年的财物借支情况;佚名誊录的“借贷簿”,记录了自光绪九年至十一(1883—1885)年借出的钱谷;黄振贡誊录的“收支借贷数簿”,记录了自光绪九年至二十九(1883—1903)年的亲邻借款和自家开支情况;黄盛贤誊录的“钱数·肉数”,记录了自光绪二十一年至二十三(1895—1897)年亲戚之间的钱物往来情况。可以看出,晚清时期该家族的产业稳步扩张,并通过典当等借贷形式坐食租利,成为豪富之家。

从光绪中期开始,黄瑞宗陆续购置公产,充实家族共有经济。例如:光绪十六(1890)、十七年,“本祖仁聪公众”分别承典、购入民田底面全一号;光绪二十二(1896)年,“本祖瑞宇公”承典民田底面全一号;光绪二十五(1899)年,“本祖邦仪公”承典民田一号。此外,光绪十六、二十四(1898)年,“户丁”黄盛利、黄家骥先后向“仁聪公众”找价。这说明,当时有些族人家道没落,不得不出卖私产以充公产。在黄国语收藏的文书中,还有一册《凤山寺广泽尊王明会策》,其中记录了“诸同人”各出“丁谷壹拾斤”、放贷生息“以为递年庆祀”的经营方式。

黄瑞宗身处明清之际,其后裔是清代山寨黄氏家族中较为兴盛的支派。由于族谱资料不全,我们暂时无法系统考察这一支派的发展过程。从现存文书看,这一支派通过买田收租和经营山林、放贷取利,不断扩展家族经济,积累了丰厚的资产。在山寨村的特殊生态环境中,利用家族组织开展多种经营,或许是最为有效的生计模式

五、山林产权与纠纷调解

永泰历史上的山林产权最初主要依据“山税”,即通过交纳“山税”而占有“税山”。由于“山税”是按里甲系统摊派的,因而拥有里甲户籍是掌管山场的基本前提。在里甲户籍“世袭化”和“粮户归宗”的历史背景下,山场产权通常归属于家族组织,开发山林必须得到家族的授权。随着山区商品经济的快速发展,山林的产权交易日益频繁,经常发生各种形式的产权纠纷。在山寨村现存文书中,有不少关于山林纠纷的资料,有助于探讨当地历史上的山林产权秩序与纠纷调解方式。

嘉庆年间,山寨村黄子兔在经营山场的过程中,陆续与本地族人和德化王村黄氏族人发生产权纠纷,现存有关契约和诉讼文书十余件。其中族内纠纷主要涉及山林的经营范围,而不涉及纳税过户等问题,一般可以在家族内部协商解决。如嘉庆十九(1814)年黄邦铢所立契约:

立送契人叔邦铢,祖置有山场壹派,坐落德邑地方望月洋,土名大深埯,抽出手置子粒,前年出卖,缘界址不明,双方口角,族弟进前理喻,到山勘明,再立契据,界址再明。上至横路为界,下至小坑为界,前至兔己业为界,后至中仑□直落铢己业为界,四至明白。今因路途隔远,管掌不便,自愿凭中送与本房侄子兔边就近管业。三面言议,前收过价钱贰仟肆佰文正。其钱随契明白,其界内之山场、子粒、楂、杉、杂木等项,听付侄前去生理管掌为业,任从其便,叔日后子孙不得异言生端争执之理。其界外之山场中仑壹半,及后仑山场、子粒、楂、杉物业,凭公断还工资钱贰仟肆佰文,付兔收明,其山内付还铢发回生理为业,侄日后不得异言越界争执之理。其山场并无交加不明等情;如有此情,系是叔出头抵当,不涉侄之事。既处以后,不得反悔,两家和好。今欲有凭,立送契一纸,永付为业为照。

嘉庆十九年十一月 日。立送契人:叔邦铢。知契:男子桂。公见:弟君怀。同处代字:侄子建。<押>(进益)

此为卖契,却称“送契”“送与”,可能是因为买卖双方为叔侄关系。黄邦铢于嘉庆十七年将德化望月洋的山场卖给了黄子兔,但因为“界址不明”发生纠纷,到嘉庆十九年,再请族亲“到山勘明”,重新立契确定边界。其界内山场及其所有产出都交由买主经营管理;但又涉及界外的两处山场及作物、树木等,可能原来是买主越界经营,经“公断”之后交还卖主,但必须补偿买主“工资钱”2400文。从此契可以看出,由于山场地形复杂,边界模糊,很容易越界经营,引起产权纠纷。不过,在家族内部,经过实地勘查和调解,此类纠纷还是不难解决的。此契的“知契”“公见”“代字”都是近亲,在纠纷调解中发挥了主要作用。

当山林纠纷涉及族外之人,尤其是涉及其他政区时,民间调解很难发挥作用,经常形成旷日持久的诉讼案件。嘉庆九(1804)年至十一年,山寨黄允恭与德化黄歌泰之间发生山林纠纷,先由德化县审理,判决后允恭不服,又告到永春州,结果判定两造重新划分边界并交换山场。有趣的是,此案涉及向黄允恭租山的黄子兔,知州在结案时要求黄子兔重新“立认批”,其格式如下:

黄某某有前年对黄允恭认耕拱斗山内土名岐头湖等处山场,开垦田畬,栽培楂、桐,纳谷租五十斤、油十五斤。今因黄允恭与黄歌太争控此山,蒙州宪断,某认耕之山归黄歌太管掌。今向黄歌太填立认批,此山仍旧付某耕管,其历年应纳谷租、油租,对歌太清理,不敢短欠。恐口无凭,合立填认批为照。

这一契约的行文格式是永春州拟定的,当事人只能依此填写,不可更改。批字后还附有黄歌泰的“遵依”:

具遵依人德县民黄歌泰等,今当太老爷台下遵依得:众等祖管拱斗山场,遭黄允恭借典黄登国半纲[网]占全山以致叠控一案,兹蒙明讯断:将拱斗即涌口全山,水分大溪一派付黄允恭管掌,因歌等祖上并无典卖承;分小溪一派付歌管掌。所有水分小溪,系土名崎[岐]头湖,缘黄子兔等前该向黄允恭承认耕种,年纳黄允恭租谷五十斤、楂油十五斤,蒙兹断归歌管,令歌备银一百廿元,付恭收领;仍令黄子兔等向歌立认,历年纳油、谷应如前数斤声向歌交纳,不得短少,黄允恭不得争执。其从前两告所有造给葬者,听其祭扫各垦,不许移将非己所管之山安给他人,以断葛藤。歌等凛遵宪断,即日备银支缴,合具遵依是实

从表面上看,黄歌泰争回了“小溪一派”山场,似乎取得了胜利;但他需要补偿黄允恭120银元,而且必须保留原佃户黄子兔的经营权,不能换佃。这可能是因为山林经营需要长期投资,中途换佃势必引起更多纠纷。其实,山林纠纷之所以很难处理,其根源往往都不在于山场的产权,而是山上的物产。

此案涉及的另一问题,是两造在山上营造的祖坟。判词明确指出:“二比坟墓,各听仍旧管祭,不许两家戕害。”在审理山林纠纷时,无论产权如何变更,坟墓一般都维持现状,这合乎情理;但坟墓通常涉及山场的经营管理,为日后再起纠纷埋下隐患。

在山寨黄氏文书中,现存乾隆五十四(1789)年黄允恭所立批字,其中记载黄允恭曾以“酒礼银”一两的价格,转让岐头湖境内的土地给黄子兔葬父。黄厚泰于嘉庆十一(1806)年收回岐头湖山场之后,黄子兔仍然租用这一山场,其父坟也不受影响。然而,时过不久,黄子兔与黄歌泰等再次因此而发生讼案。嘉庆十七(1812)年,黄子兔以“垦伤父坟、纠凶砍搬”为由,到德化县控告黄歌泰等人,其诉状如下:

新案、经承、原差、做状人<空缺>。认戳人<保戳>。代书<空缺>。

告状人:黄子兔,住清□□□南埕□涌口乡,距城八十里。

代书<:印章>。<横批:>正堂胡。<右:>官给代书,周德戳记。

<左:>嘉庆十七年三月初六日给。<中:花押>

告状人:黄子兔,年三十五岁。

为垦伤父坟、纠凶砍搬事。缘兔父乾隆三十三年向黄允恭批给山场,土名岐头湖、石龟坑等处,搭厂居住,栽种地瓜,培植杉、松、楂、竹、桐林、杂木;杉、松二树成材之日,对半均分。至乾隆五十四年,兔父身故,向允恭批给风水一穴,坐在岐头湖坪𡎴,坐庚向甲,安葬父柩,剪做成坟。嘉庆五年,恭等见兔山内有楂,勒兔纳油租十五斤;见兔山内开些田丘,勒兔纳租五十斤。至九年,恭与黄歌泰争控此山,蒙州主贺讯断,批给造坟,各界存留十八弓,批给耕种,仍听耕作。迨嘉庆十二年,黄油泰、歌泰、威泰勒兔增纳油租十五斤,增纳田租五十斤。各安批据,租无粒欠。冤有居泰居心无良,欺兔弱佃易噬,至本月,胆纠子弟黄多泰、佳谟、佳往、黄江等,将坟庭垦拼为田,杉、松强砍计三百余株,搬运至溪,欲去省卖。哀投地保黄平霞、族房黄孙权到验称究,不理证明,欺弱肉易食,莫奈他何。切父坟拼伤,仇难共戴;杉、松砍占,理实难容;非蒙法究,孱民无主。合叩乞太老爷为孱作主,恩准勘究,押修坟庭,追还木价,沾恩切叩。

署德化县正堂加三级纪录五次胡批。

嘉庆十七年三月 日告状。

被告:黄居泰、黄江、黄多泰、黄佳谟、黄佳往。

干证:地保黄平霞、族房黄孙权。<状式条例>

从诉状看,早在嘉庆五年、十二年,山主黄允恭、黄歌泰等就因为黄子兔在山上经营得风生水起而眼红,要求加租,黄子兔一一满足。怎料黄居泰等见子兔老实可欺,悍然纠党前来垦坟抢树。事后黄子兔先是“哀投地保”却“莫奈他何”,只得告到县衙。

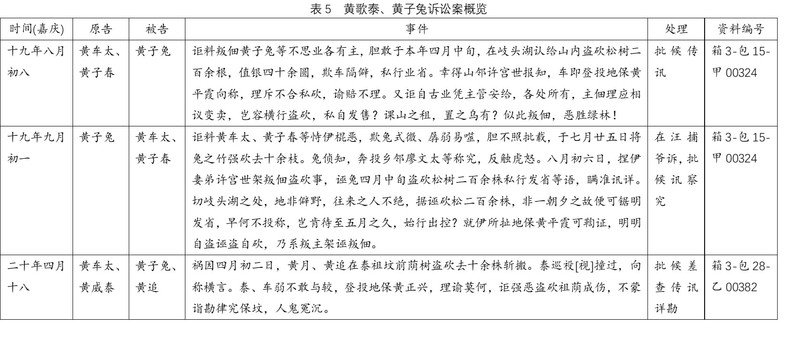

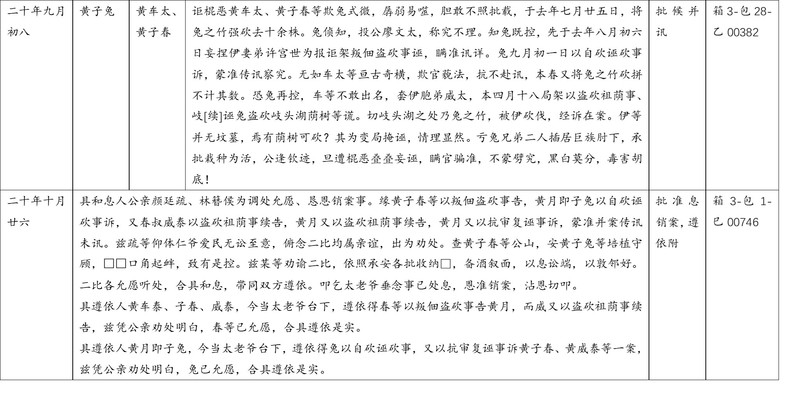

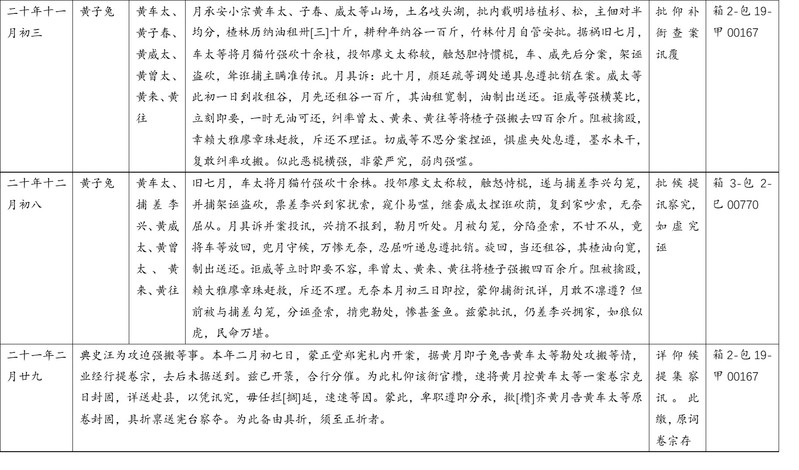

黄子兔的诉状上呈后,德化县似乎一直拖延未办。两年后被告方反而控告黄子兔“叛佃盗砍”,而黄子兔亦再告黄车太等“自砍诬砍”。这一讼案经历了互控、催状、调解、销案、再控等一系列过程,主要情节见表5。

从上述资料可以看出,此案经历两个阶段:第一阶段为嘉庆十九年八月至嘉庆二十(1815)年十月,黄车太等与黄子兔互控,经“公亲调解”后一度和解。第二阶段为嘉庆二十年十一月,黄子兔再次上诉,到翌年二月由德化县典史受理。由于尚未发现最终结案资料,此案结局尚不清楚,但过程已耐人寻味。

最初,黄车太等控告佃户黄子兔私伐松树贩卖,而子兔则控告车太强砍竹木在先、诬告盗松在后。在互控的诉状中,出现了“乡邻廖文太”“山邻许宫世”“地保黄平霞”等中间人。两造都将诉状送至“汪捕爷”处,其批示是“候讯察究”。到了翌年四月,黄车太在催状时改变了控词,将“盗砍松树二百余根”改为“祖坟前荫树盗砍去十余株”;黄子兔则称车太等在该地并无坟墓。

细究案情,此次纠纷的起因很可能是黄子兔在坟墓周边种树,主佃双方争执其收益要不要按照七年前批佃时议定的分配方案分成。此案拖延一年多,在两造一再催状之下才予“并案传讯”。实际上在官方传讯之前已有“公亲”调解,两造立下了“遵依状”,但砍树伤坟和荫树收益分配等问题并未解决。

几天后收租时风波再起:黄子兔未能如期交租,黄威太纠集亲友强行搬走其油茶籽,双方发生了肢体冲突。黄子兔于十一月初三提交诉状,至十二月初八日再次上诉,并指控捕差李兴到家扰索。由于这次讼案涉及官差,官府不得不正面受理。结果如何,目前还不得而知。

此案实质是主佃双方的利益冲突。山主试图加租,而佃户力求抗租,无法协商则诉诸暴力,最终演变为诉讼。这种因租佃山场而出现的租佃矛盾,与山林经济的经营方式密切相关。由于山林的经营周期较长,经济效益较高,很难采取定额租形式,通常是实行分成租。不过,山林经济大多适合多种经营,如本案中黄子兔租佃的山场,原来只约定对山上的松树和杉树实行分成,后来山主又要求加收茶油和田租,甚至要求对坟地的“荫树”分成。可见,在山林经营中出现的产权纠纷和利益冲突,比一般的土地经营更为尖锐和复杂。

山寨村现存有不少诉讼文书,但经过判决的案件并不多见。一般说来,如果案件拖延不决,两造都会诉诸“公亲”,寻求协商解决。尤其是家族内部的产权纠纷,协商、说理的解决方式最为常见。例如,黄君义于嘉庆五(1800)年告黄起夸盗葬,黄起夸于嘉庆七年反告其“瞒情捏控”,两造一度越诉至福州府。最后“凭公托亲”,双方私了,立据字如下:

立据字叔祖君义,前祖置有生坟壹穴,坐落本地土名郑塆柿𣗬墘对中仑。因生坟不用,兄君高于嘉庆伍年柒月间出卖侄孙孙美埋葬父柩,其价银兄俱收讫。义向兄取价,被兄全吞,不肯分义,遂于嘉庆五年八月间,以借强盗葬等词赴卢县主呈控。兹因呈催年久未结,今凭公托亲,劝侄孙再出价番九圆正,其银即日收讫。其侄孙父坟,义日后不敢翻控异言等情。恐口无凭,立据字为照,天长地久。(内改“用”一字,再照。<押>)

嘉庆七年十一月 日。立据字:叔祖君义。亲公见人:卢美仲。叔祖:学与。代字中见:兄君怀。<押>(兴旺)

如上所述,黄起夸原来是向黄君高买地葬父,而黄君义因坟价“被兄全吞”,愤而起诉黄起夸盗葬,其实只是为了得到坟价;后来放弃诉讼策略,转而求助于公亲劝谕才如愿以偿。在契约中署名的三位“公见人”有两位是黄氏族人,另一位是后亭卢氏族人中的贡生,是当时洑口的地方精英。

可见,在民间产权纠纷中,向官府提出诉讼是不得已的做法,其目的是引起地方社会的关注,向对方施加压力。在诉讼过程中,双方不仅要面临官吏和差役的勒索,还可能受到乡邻的非议和指责。因此,在提出诉讼之后,回归乡里请公亲说理,靠道德力量实现诉求,才是当时解决产权纠纷的主流选择。

六、结语

山寨村的地名因“格头寨”而来,如今村中却并无庄寨。那么,明清以来的山寨村,究竟经历了怎样的发展过程?或者说,相对于周边地区的其他村落,山寨村具有怎样的历史特点?本文试图探寻其中奥秘,但尚未得到明确的答案。

明嘉靖以前,山寨村附近已建有“格头寨”,可见这里曾是军事防御要地。由于当地毗邻德化县,其防御对象主要是来自德化方向的盗贼。明中期的德化正是盗贼渊薮,如:正统十四年,“沙县邓茂七作乱,分其党掠泉州,烧德化县治,结寨山谷,复攻郡城”;弘治五年,“漳平盗温文进寇安溪,攻陷县治,掠德化”;正德元年,“广东盗始入闽,人不满九十,自南靖流掠长泰,所至俘质妇女,索金帛,官兵不能御,遂入安溪、德化县”;嘉靖元年,“广东、汀漳盗流掠安溪、南安、永春,遂入德化”。康熙《德化县志》的编者认为,德化历史上盗贼频发,主要是由于“泉郡滨海,德独倚山,介处数邑间,一隅窃发,云集而响应之,虽有险可凭,亦挺之使走耳”,“五州辐辏,盗发走集之区”。从上述资料可以看出,明中期流窜于闽中山区的“盗贼”,主要是来自广东和闽西南地区的流民。明代后期,这些流民大多以种菁伐木为生,成为山区开发的主力军。

洑口地区濒临大樟溪,水路运输方便,可能是永泰山区开发较早的地区之一。明代中期,已有不少外来移民在当地入籍定居,经营山林资源。例如,作为屯军后裔的双溪白氏家族和后亭卢氏家族,都是在嘉靖、万历年间落地生根,进入当地里甲和保甲系统。山寨黄氏祖先来自汀州府清流县,嘉靖年间开始购置山场,万历年间入籍定居。这些外来“客民”逐渐取代土著家族,成为地方社会的主导力量。明末开始形成的“九乡会约”,实际上是长潭溪和后亭溪流域的族群联盟;以里甲和保甲为基础的赋役共同体,建构了山林开发过程的产权秩序。到了清代,洑口的社会秩序相对稳定,并未发生大规模的族群冲突。集居住与防御为一体的庄寨建筑在当地相当少见,其原因可能就在于此。

山寨黄氏家族定居之初,通过购置山场经营山林经济,积累了大量财富。清代初期,黄氏族人购买了福州陈氏家族的田产。清代中期,黄氏族人在洑口、涌口等地租佃山场,发展多种经营,其生计模式日益多元化。黄氏家族中较为兴盛的支派,在清代持续发展家族经济,到晚清已有相当多的田产、山林和借贷资本。不过,山寨黄氏的家族组织并不发达,似乎未曾创建祠堂,也未见有全族共有的族产;就连族谱也是近年编纂的,且谱系记载有不少缺环,与口传谱系不同,与现实的分房系统也难以对应。在每年的元宵巡游、七月祭祖和冬至扫墓中,村民按照房派参加仪式活动,维系家族认同与族群秩序。不过,山寨村的现存文献尚未得到系统研究,其历史文化内涵有待进一步发掘。

(本文經出版方授權發佈,原載《莊寨密碼:永泰文書與山區開發研究》,福建人民出版社,2020年,頁95-117。注釋從略,引用請參考原文。)