一、引言

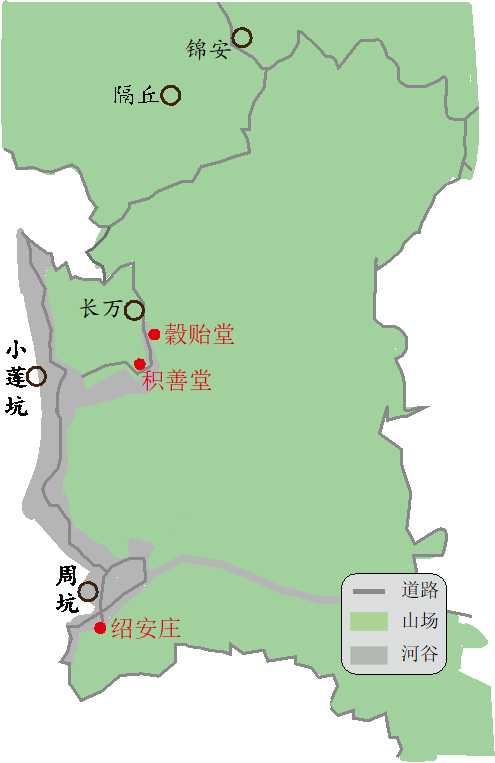

驾车从永泰县城沿大樟溪西行,至富泉乡取道181县道向戴云山区深处迤逦驶去,约一个小时后经过锦安村,在不远的岔路口离开大路,沿着乡村公路一路下坡,山下是一片面积不大的盆地,锦安村下辖的长万自然村就位于此处。在盆地的边缘,一条小溪顺着山势,自北向南穿山而下。在小溪两岸的山坡上,分别有两座庄寨沿溪相对而建。直线距离约2.5千米以外,在小溪下游的另一处盆地中,又有一座庄寨临溪而建。这三座庄寨的主人,就是本文的主角——锦安黄氏家族。

咸丰十(1860)年,锦安黄氏家族第十五代黄孟钢修建的穀贻堂在长万落成,筑在半山,属土木结构,占地面积1727平方米,建筑面积2650平方米,正座七开间,两边双过水,双间护厝,下有书院。(图1)光绪二十一(1895)年,孟钢长子黄学书在隔壁周坑村起造绍安庄,又称周坑寨,依坡而建,平面呈长方形,占地面积3708平方米,建筑面积2790平方米,总面阔44.1米,总进深40.9米,大小房间186间。(图2)此后,三子黄学猷于光绪三十一(1905)年在穀贻堂对面起造积善堂,又称长万新厝,平面呈八角形,总面阔44.5米,总进深41.6米,占地面积1610平方米,建筑面积3117平方米。(图3)当地人将以上三座相继建起的庄寨合称为“父子三庄寨”。

与永泰的大多数庄寨一样,黄氏家族庄寨群长期隐于深山,罕为世人所知。2015年以来,随着永泰县庄寨保护开发工作的进行,黄氏家族及其庄寨逐渐引起人们的关注。2019年10月,绍安庄与积善堂入选第八批全国重点文物保护单位。这是对黄氏家族庄寨建筑群之历史与文化价值的充分肯定。

图1 穀贻堂(叶俊忠摄)

图2 绍安庄(赖泽樟摄)

图3 积善堂(叶俊忠摄)

厦门大学民间历史文献研究中心较早就进入这一地区开展民间历史文献采集工作。2016年4月,在张明珍先生的协助下,我们在积善堂发现了保存至今的大量黄氏家族文献,次月重返此地对文献进行拍照,次年8月对文献进行了系统扫描(图4)。据初步统计,积善堂现存的民间历史文献约有194件,时间上迄乾隆三十四(1769)年,下至20世纪末,类型涵盖了账簿、契约、阄书、收据以及杂字、格套类书籍等形式,内容主要涉及黄孟钢及其三子黄学猷(礼房)一派的经济活动、社会关系与日常生活。

与在其他村落发现的文献相比,这批文书的数量虽然不多,但具有永泰民间历史文献的基本特点。由于这批文书由黄学猷之后裔统一保存,因而保留了相对完整的文献体系,便于对文献背后的经济关系与社会关系做进一步的研究。此外,和其他村落保存的文献以契约为主的情况不同,在积善堂文献当中,账簿所占的比例甚高(图5)。这些账簿是黄孟钢及其子孙前后三四代人从事土地和山林经营所留下的记录,根据经营类别可分为以记录土地交易和经营为主的《便览》、以记录商业活动为主的《银钱油谷发借总目》、记录日常流水账的《川流不息》与记录雇工活动的工账等。账簿这一文类侧重商业活动,使研究者能够更为直接和全面地了解锦安黄氏家族在这一地区进行山区开发和商业经营的历史过程;此外,由于总清账的编排以人为纲,并按时间顺序记录每一笔交易,使得研究者有可能进一步探讨传统社会中人情往来与商业活动之间的关系。

图4 研究中心团队在积善堂扫描文献

图5 积善堂所藏部分账簿

此后,我们在附近其他村落亦陆续发现若干规模较小的文献留存,主要包括:锦安村所藏《锦安黄氏族谱》,较为详细地记录了锦安黄氏的家族历史;村民黄江明先生保留了锦安黄氏家族另一支派的若干契约;绍安庄的黄义柱先生所藏由其父黄祖尧整理的《长生全家谱》,较为详细地记载了绍安庄一派(仁房)的家族历史,可补族谱之未载。

通过对上述文献的整理和释读,我们可以初步了解锦安黄氏家族在这一地区如何繁衍生息、发展壮大,为何能够在深山之中起造如此大规模的复杂建筑,以期为探讨明清以来永泰地方社会的发展与变迁及庄寨建造等议题提供典型案例。

二、山林产权的由来

“父子三庄寨”所在的区域,位于东洋、霞拔两乡的交界地带,明清时均属和平乡保德里三十都;地处戴云山脉深处,平均海拔近700米,山势连绵不断,仅在山谷中有零散的小块盆地,聚落和田地主要集中于兹。聚落周围的山林,能够生产大量的木材、茶叶、茶油、李果等经济作物。

虽然此地离永泰城关较远,且交通不便,但可以依托嵩口镇,并经由大樟溪,与更广阔的市场发生关系。自霞拔发源的月洲溪,从东北向西南流经当地,最终在距嵩口镇不远的溪口村汇入大樟溪,因而霞拔与外界的交流并不困难。例如,当地山场生产的木材,便是先运至周坑,再通过放排的方式运至下游进行交易。明清以来,当地人经常参与嵩口的集市贸易,从事商业活动。

与永泰的不少乡镇类似,霞拔地区属于典型的山区社会。福建山区的开发,基本上是明代以来屯军、移民和当地居民共同努力的结果。据县志记载,洪武“二十九年,以未科荒地分与福州、延平二卫军之老弱者屯种。至永乐元年,瓯窭半为荒坂……二年复分二卫军屯种”。从县志记载的屯田地点来看,屯军占据的可能主要为山间的盆地和谷地,而山林的开发则还要迟至明代隆庆、万历年间。据梁肇庭先生研究,16世纪中期以降,居住在闽浙赣山区的客家人从汀江流域向东北方向迁徙,进入福建沿海平原周边的丘陵地带,从事靛蓝、蔗糖和木材的开发,并在此基础上带动了商业和手工业的发展。永泰周边的闽中山区,正是客家人较早进入的地区之一。明清时期的山区开发,推动了商品经济的发展。傅衣凌先生指出:“山区生产的……这些产品都不是农民本身所能消费得了的,必须投向市场去出卖,以进行交换,于是就在这个地方,商品生产规律起了作用,引起农业资本主义生产关系的萌芽。”

通过对锦安黄氏家族史的考察,我们对以上的历史背景会有更为具体的理解。《锦安黄氏族谱》记载:

黄氏山场,至五代祖西房朝珣、朝典始纳山税,界址既明,历掌无异,串票确凿,东房及异姓人不得混占。

霞川关内山场,里至洋头图片林口为界,前至水尾漈头山为界,左至小岭隔为界,右至洋头岭隔门为界。此四至内山场并树木等项,原系始祖肇基公始迁霞川地方住居,其山场系是东、西两房公山公业,素来公用,历掌无异。霞川以外山场,系是西房朝典、珣于明末清初承当甲长,办理公务,将霞川关外四面山场西房统行经承掌管,输纳山税,与东房无涉。嗣后西房与十甲里长轮纳山税,逢甲年应纳山税银一两二钱正,西房理纳,与东房无干。山场列载于后。

由以上材料可知,锦安黄氏始迁祖为肇基公。不过,据族谱“坟茔志”记载,肇基公葬在尤溪,至其子仓山公才安葬于锦安。因此,当地亦有将仓山公作为始迁祖的说法,其迁时约在万历年间。据万历《永福县志》记载,万历十八(1590)年永泰匪乱频发,“贼平”后知县陈思谟“令里宰举山谷中种菁客民籍记之,使相觉察”,有不少外来家族可能借此机会取得了里甲户籍,这在永泰地方社会发展史上是一个相当重要的时间节点。从永泰现存的一些族谱来看,其祖先谱系较为确切的时间记载,往往都是追溯到万历年间。由此看来,锦安黄氏家族很有可能通过万历年间的户籍登记,在永泰获得了合法身份;而当初“肇基公”由尤溪迁来此地,应为山林开发而来,其活动范围即为霞川关内山场。

黄氏家族在入籍永泰之后,可能经历了一次分家,族人因此分为东房与西房两支。由于现存资料有限,我们对这次分家的情况所知甚少。在此后的发展中,西房取得了较为明显的优势。到第六代时,西房又分为日房与月房两支。至第八代时,这两房的子孙朝典与朝珣先后“承当甲长,办理公务”。作为对其承担里甲赋役的补偿,西房又获得了“霞川关外四面山场”的所有权,这些山场分别坐落于翰阳锦霞、长万、小莲坑、蕉坑(即周坑)、隔丘头、廿九都湖里等地方,正是今日锦安村周围的若干山头(图6)。可见,锦安黄氏家族对这一地区土地的开发与经营由来已久。

图6“父子三庄寨”与“霞川关外四面山场”

示意图(李进辉制)

在永泰发现的其他民间文献,亦有与锦安黄氏家族类似的关于山场所有权来历之记载。可见山场产权分配在当地并非个案,而是较为普遍的制度安排。郑振满指出,此种产权制度意味着家族对山场的支配权来自当地的里甲组织。这种依据里甲户籍和赋役负担形成的山地产权是一种共有产权,对当地乡族组织的发展具有深远影响。

黄氏家族在明清之际担任甲长,意味着他们在当地已经颇有势力。值得一提的是,这种优势地位的获得,不仅是基于经营山林等经济活动,亦可能通过其他手段。据族谱记载,朝珣曾经“往赣州,得地理真传”;而穀贻堂的建造者黄孟钢,据说亦精通堪舆。在永泰还流传着不少风水变动导致家族兴衰的故事,这或许意味着风水业者在永泰地方社会中的重要性。

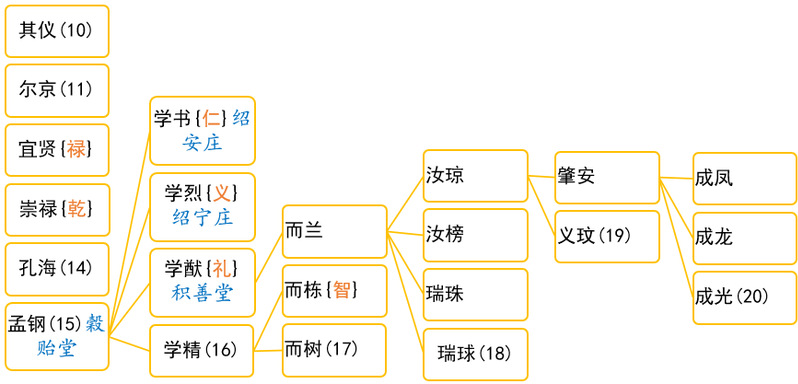

清代的黄氏族人曾经积极参与科举考试。从族谱记载来看,黄氏家族在成为甲长之后,几乎每一代子孙中均有从事举业者,其中亦不乏有功名者。仅“父子三庄寨”所在的一派(图7),第十二代宜贤“十八入太学”;十三代崇祥为“乡饮耆宾”、崇馥“业儒”、崇修为武庠生;十四代孔海“业儒”,曾获县试第七名、府试第九名,又曾担任佾生;十五代孟钢为太学生;十六代学书、学烈均为武庠生,学猷为太学生。当然,其中有相当一部分功名可能为捐纳所得,但同样体现了黄氏家族谋求社会转型的努力。

图7 锦安黄氏尔京派部分世系图

三、山林经济的经营模式

锦安黄氏家族的基本生计模式以山林的开发和经营为主。通过生产和销售经济作物,进行资本积累,继而购置田产,起造房屋,建立家族组织。用当事人的话来说,其生存策略就是“寸积尺累,幸获羡余之裕,多增山林田地,多盖屋宇土堡”。

由于黄氏家族在明末清初控制了锦安周围的山场,他们主要利用这些山场之间的山谷和盆地,尽可能“多增山林田地”。目前积善堂所藏年代最早的契约文书,记录了黄氏家族在当地购买土地的过程。例如:

立卖契人陈惟灿,承祖父手置有阄分民田数号:坐落永福三十都蕉坑地方,土名墙围里并将军厝及岭尾,共载租玖石正;又一号坐落三十都东洋后山地方,土名溪坂仔,载租叁石正。通共载租壹拾贰硕正,每硕计重六十斤算,随带秋粮正耗米二斗四升正,纳在廿八都陈以谟户下。今因无银纳粮,自愿托中将此民田送卖与黄其章处为业。三面言议,即日得讫价银壹拾肆两肆钱正,银水九五色广顶,其银即日交讫,其田即付银主前去会佃收租,管业办粮。其田系是阄分己业,与兄弟侄叔伯无干,亦未曾重张典挂他人。倘有来历不明,系灿出头支当,不涉黄家之事。其原价已是苗米,即听黄家收割入户,向后再不敢尽赎生端之说。其原契失落,向后取出不堪行用。此系两家情愿,各无反悔。今欲有凭,立卖契一纸为照。

计开田段:一号坐落三十都蕉坑地方,土名墙围里,载租肆硕正;一号坐落三十都蕉坑地方,土名将军厝并岭尾,共载伍硕正;一号坐落三十都东洋后山地方,土名溪坂仔,载租三硕正。

康熙四十八年八月 日。立卖契人:陈惟灿。中人:黄尔岳。在见:陈君允。中见:黄其式。<押>

以上契约中的三处民田原为陈惟灿所有,后来陈“无银纳粮”,故而转卖给黄其章。交易本身并不复杂,但有几处细节值得注意:一是卖主并不住在锦安附近,而是居于廿八都(今梧桐镇一带);二是有“原契失落”之语,因此这些田当系之前由陈家从他处购入。可见陈氏家族曾在此地从事土地经营,后来显然是被新兴的黄氏家族所排挤。买主黄其章,系锦安黄氏月房第十代。根据族谱记载,黄其章拥有太学生的身份,由翰阳迁往蕉坑住居,并起造了一座土堡。他的迁居和造堡可能与此次土地交易不无关系。因此,这一契约提供的信息,反映了锦安黄氏家族势力在霞拔地区的扩张过程。

锦安黄氏家族日房第十一代黄尔京,系穀贻堂建造者黄孟钢的直系祖先。通过对他的财产构成的具体分析,我们可以大致了解清代前期黄氏家族的生计模式。据族谱记载,黄尔京与其兄尔盛,曾经一同在锦霞坊建造“龙高堡”。这座土堡有上下座和四围楼垣,尔京占有其中的四分之三。乾隆三十四(1769)年,黄尔京为其三子分家,按照惯例,除一部分用于个人养老以外,其余财产由三子平均分配。积善堂藏有此次分家的阄书,系由二子禄房宜贤所留。由于这一阄书“三本一式”,因此其内容应记录了黄尔京全部的财产情况。

从现存阄书看,黄尔京的财产大致可分为田地、山林、房屋三部分。其中山林有5处,分别是南墘中沟的一处杉图片林并竹林、本堡小门口的一处楂林、散落于祖厝对面等处的一处山林、桶塆的一处杉图片林并苦竹林、本堡大门口的一处楂林。这里的“图片”为闽方言中对树的称呼,“楂”指的是用于榨油的山茶。在上述树种中,杉木可用于建筑,竹木可以造纸,竹笋可以食用,而茶油和茶叶为当地重要的出口商品。这些植物是当时永泰山区的主要林产品,也是黄尔京可以支配的主要财产。

与山林相比,黄尔京拥有的田地并不算多。阄书中共提到了11处田产,年收入租谷共计4242斤,交纳钱粮之后约有30担地租收入。考虑到黄尔京有三个儿子,在分家之前需要供养10人以上,那么这些粮食大约仅够食用,并不足以作为商品。因此,黄尔京修建龙高堡的经济来源显然是经营山林,或者说山林是这一家庭的主要收入来源。

19世纪之前,黄尔京的后代已有余力参加科举,可见当时这一支派的发展较为顺利。在第十二代宜贤和第十四代孔海所立的阄书中,所记载的财产较尔京时期已大有增长。这或许与同时期福建山林经济的快速发展有较大关系。据戴一峰的研究,在19世纪40年代,福建的林木业非常繁盛,每年经福州外销的茶油有30多万斤,竹笋约140万斤。咸丰、同治年间,福建山林经济因太平军战乱而短暂衰落,至光绪之后又再度繁荣,并在20世纪20年代达到顶峰。

19世纪后半叶,黄孟钢及其子相继建造数座庄寨,当时其族人已经积累了相当可观的财富。据黄孟钢曾孙回忆,此时黄氏族人主要从事茶油的生产和销售。黄孟钢在周坑与长万开设油坊,利用从上和村流出的锦安溪水力,带动油坊水车榨油。当地因此而流传一句俗话:“上和出水流,到此变成油。”黄孟钢不仅自家有好几处油茶林,而且还要从周边村落的油茶户收购茶籽。每年农历十月至来年三四月,油坊事务最为繁忙,茶籽烘焙工作从每日天光破晓时开始。茶油生意带来的巨额利润,不仅让黄孟钢与其子能够接二连三地起造庄寨,而且还足以购买大量的田产。从《便览》中所记载的土地购买和经营情况来看,从咸丰年间开始,黄孟钢及其子孙相当频繁地购买土地,并向佃农出租,每年所获租额不在少数。据说,当时霞拔、东洋及同安等地都有黄家名下的田地,每年收上的租谷有3000多担。从数量上看,土地经营在这一时期成为黄孟钢重要的生计来源。

从记载黄孟钢及其诸子商业活动的《银钱油谷发借总目》(下称《发借总目》)中,我们可以大致了解这一时期黄孟钢家族的商业经营方式。《发借总目》现存8册,封面有“钢兴黄记”字样,分别立于光绪八年、十二年、十三年、十五年、十六年、十八年、廿三年和廿六年,应是黄孟钢家族开设的商号的年度总清账。从内容来看,黄孟钢家族的商业活动颇为多样化,例如:

道辉:十一年八月十九日,道春名下支茶油二斤十三,九六〔银〕二百七十。

明威:光绪九年九月十九日,支桐油六斤十二,申钱七百二十。

章建科姻伯:八年六月,赊去牛仔二只,立回文约一纸,包十一月廿五日,本利钱七千。

王大彩兄:光绪八年……八月初一日,支茶油一十五斤,一千六百八十。

范光湘内侄:六月十二日,赊去谷壹佰斤,一千六百;七月十六日,赊去谷壹佰斤……

除了“支茶油”“支桐油”“赊牛仔”“赊楂油”“赊谷”外,还有“赊土烟”“支谷”“支肉”等交易,类别甚多。这里的“赊”和“支”当为不同的交易形式,“赊”为记账交易,“支”是现款结清。可见,黄孟钢除了作为主业的茶油贸易之外,还涉足多种产品的多类交易。不仅如此,黄孟钢还将资本直接投入金融借贷,如:

明重宗弟:光绪八年六月十四日,借去七二洋番五元,申钱五千四百,立捽字一纸,期十二月廿日,本利六千三百七十二,附缴尾漈契据。

章玉庆姻表:六月初八日,借去钱五百五十文,息一百一十五。

孟汉叔:光绪九年冬起,陆续借、捽无算利,十年、十一年、十二年、十三年总结;十四年冬对除入外,面算实少钱三万九千零三十一,九年以上无及在内。

“捽”系当地对有抵押的小额借贷的称呼。可以看到,黄孟钢的借贷业务亦甚为多样,既有抵押借贷,也有直接借贷,还有与亲戚之间的无息贷款。值得一提的是,类似第一条材料中的抵押贷款,债务人往往以土地权属作为抵押物,在实际交易过程中往往导致土地权属的流转,这一点在下文还将进一步分析。

此外,账簿中亦有少量的土地经营收入记录,例如:“乃旋:光绪十年冬,少根谷钱四千四百一十,算;十一年冬正,少五千七百三十三。”当然,此类记录在《发借总目》中数量甚少,主要还是集中在《便览》当中。与《发借总目》的书写形式类似,《便览》同样以人为纲,按照时间顺序记录相关土地交易。由于议题所限,本文不对《便览》以及黄孟钢的土地经营活动做进一步的分析。

在《发借总目》中还有一些较为少见的贸易形式,例如:

仁珍:光绪十六年四月初一日,前安羊一椆,原羊牳四口,本日归来;八年,㹀母五口,合共已下共九口,更羊苗并牯仔共六口;又羊㹀仔六口,牯并苗、牯仔、㹀仔共十二口:俱系与珍对半均分。

黄孟钢将羊羔若干交由仁珍喂养,并约定种群繁殖后双方平分羊群。这一交易方式与华北一些地方的“批小鸡”习俗类似,由此亦可一窥山区经济的多元化经营方式。

在以上的多种经营方式中,值得进一步讨论的是抵押借贷引起的土地集中问题,如以下两例:

道青:十五年冬,入后□根价钱八万。

何敬琛:十八年冬,来墩后田价钱一亿七万六千。

在以上两例中,借贷人均以土地作价,偿付了之前的欠款。但从账目中可知,二人作为偿还欠款的土地原来并未作为抵押物。因此似可认为,在当地的借贷交易中,土地不仅可以作为抵押物,在清算债务时亦可直接作价偿还欠款。这一事实如果成立,那么对土地、山林的交易契约或有不同的理解角度。试举几例:

立卖契叔孔珠……今因乏用,托中约此田根山场统送卖与侄孟钢处为业。……

立断字陈尔干……今因乏用,自愿托中将此田直断与黄学猷处永远为业。……

立尽字叔孟就同弟孟彬……今因乏用,将此根面全向在侄学猷处尽出钱壹拾仟正……

以上几例现存契约,反映了这一时期黄孟钢家族的土地交易。结合《发借总目》中的记载,或可对“今因乏用”之类一般认为是套话的文本有较为切实的理解:所谓乏用,恐怕正是由于难以还清借贷,不得已将抵押物尽卖、绝卖或者作价支付。进一步讲,对于土地及其交易过程的研究,除了在传统农业经济范畴中进行考察,或许还可以将土地交易视为山林经营的一部分,充分考虑土地交易中的商品化特性。

四、庄寨营造与宗亲关系

清代后期,地处深山之中的黄孟钢父子,连续兴建了穀贻堂、绍安庄、绍宁庄和积善堂等规模宏大的庄寨建筑。庄寨的建设、分配与使用,不仅与家族的生计模式紧密相关,亦涉及家族组织的形成与发展,这是两种密切相关的历史现象。

郑振满指出,自明代以来,在山区开发中产生的土客矛盾,导致了持续不断的社会动乱,使得各地陆续形成了各种堡、寨、庄之类的聚居形态,推进了家族与村社组织的发展。对于以经营山林起家的黄氏家族而言,土堡的修建最初可能是为了保护人身和财产安全。黄尔京四代祖黄启瑞(讳朝祥,朝典弟)“由村里厝移居翰阳堡”,此堡应是明清之际黄氏族人的避乱所。黄尔京阄书中所提的“祖厝”,当为其父黄其仪在康熙五十五(1716)年所建之锦霞厝,“本堡”则当为黄尔京所建之龙高堡。无论“祖厝”还是“本堡”,均与其经营的山林相邻。显然,这些土堡不仅用于居住,更重要的作用在于保护人身和财产。此类土堡在明清之际的永泰颇为常见。例如,梧桐陈氏家族在入清之后,“筑立土堡于坂中之野,以卫身家,以便力农”。前文所述黄其章在蕉坑营建土堡的举动,想必也是出于同样的目的。

庄寨建筑作为大型单体建筑,内部空间结构多而复杂。对这些空间的分配,体现了商业逻辑与宗族关系的双重作用。蔡宣皓分析了阄书中住宅空间的分配,认为其基本遵循了穿插渗透、诸子均分、权益均等三大原则,其目的是要保证各房的和平合作与大家庭聚居的稳定。他还认为,随着清中晚期闽东山区商品经济的发展,房产的分配不再严格按照宗族秩序进行。他的讨论主要聚焦于初次分家过程中房屋的分配,但在具体的分家实践中,一些不便分割以及赡养父母用的财产往往转为公共财产,而不会一次性分配完毕;而且,房产在分配之后,其所有权和使用权仍然可能会因为买卖典当而流转。因此,宗族秩序和商品经济如何在庄寨中发挥作用,还有进一步讨论的空间。此外,宗族的聚居是否仅仅局限于庄寨建筑内部亦值得怀疑。

庄寨建筑体量较大,其修建过程往往旷日持久,因此在分家时不免涉及对未完工建筑的分配问题。早在黄尔京三子分家的阄书中,对可能发生的此种情况,已经有如下约定:

一议,福房所分祖厝右边第二座地基,俟起盖之日,福禄寿三房各捐出银三两三钱三分,付福房自去起盖应用。倘有推诿,未捐出银,将公众租土名下溪坂上分载租一百五十斤付福房管业收租办粮,如有银捐出,其租仍旧三房公众。

在乾隆三十四年的分家中,福房分得祖厝右边的一处地基。阄书中约定,日后若福房需要在此处起盖庄寨,三房需均摊费用,否则福房有权获得一块族田的田产。看起来,这似乎是一条明显对福房有利的约定。究其原因有二:一是由于禄房与寿房分得了祖厝已经盖好的房屋,因此需要向未获得现成房屋的福房提供补偿;二是禄寿两房对作为长子的福房的义务性支持。二者的出发点都是遵循“诸子均分”的原则,以期确保宗族成员之间的凝聚力。

在黄学书四兄弟之间,同样存在类似的现象。黄孟钢去世后,四兄弟分为仁义礼智四房(四弟黄学精早逝,智房由其二子共同继承),各自分得了穀贻堂的一部分。光绪二十一(1895)年,长兄黄学书开始起盖绍安庄,因费用不敷,向三弟黄学猷求助。双方进行了如下的交易:

契兄学书,承父手盖厝屋上下座,东西横厝及东西外横厝,址长万地方,厝名穀贻堂,坐甲向庚。分己阄下有四分之一,系东边前角内。抽出阄下东书院第一橺一直楼上楼下,又东书院第三橺近横厝边一㭴,又东边下座过水近书院边一橺楼上楼下,又东横厝第三橺一直楼上楼下,又东横厝第四橺一直楼上楼下,又正座东前过水近横厝边一橺楼上楼下,又东下座横厝近正厝边楼上一㭴,又东下座横厝近外横厝边楼下一㭴,又东外横厝第三直一橺楼上楼下,又东外横厝第四直一橺楼上楼下,又阄下洋沟厕所一半。今因起盖费用,将此所抽阄下厝㭴、洋沟、厕所送典与弟学猷处为业。三面言议,典出价银壹佰陆拾两正,每两折钱捌佰文扣。其银即日交讫,其厝㭴、洋沟、厕所即付弟住居掌管。面约三十年为限,满之日听兄备银照契面银两月期取赎,如未赎仍旧住居掌管。此厝㭴系兄阄下物业,并无来历不明等情;如有此情,系兄出头支当,不涉弟事。今欲有凭,立典契一纸付执为照。

内鉴镘玖门,标照。

光绪二十一年十一月 日。立典契:兄学书。代字中:余师□。<押>

黄学书以自己在穀贻堂中的房屋所有权为抵押,从黄学猷处获得了160两白银,用于起造绍安庄。此次交易似乎是一桩合乎商业逻辑的买卖,但对于兄弟二人而言,其中的亲情关系可能是更为重要的理由。和今日的房地产业不同,彼时的房屋几乎不具备金融属性。黄学书在绍安庄建成之后,事实上并不需要再居住于穀贻堂,因此他以典当此处房产为代价,获得了另建一座大厝的巨款。因此,在商业交易的表象之下,其实质仍然是家族内部成员之间的协作与互助。

需要指出的是,对家族秩序的坚持和维护,并不一定意味着商业逻辑的缺位。事实上,对于黄学猷乃至黄孟钢的子孙来说,在周坑住居可能是一个非常有必要的举动。前面已经提及,黄孟钢在周坑开设有一座油坊,在积善堂文献中还有关于这一名为“三和兴”油坊的伙友往来账簿。在弟兄四人分家时,“抽得本都蕉坑地方,土名洋尾,油坊全座及杭内各等项家私器具”为公共财产,由整个家族共同经营。此外,黄孟钢在周坑还拥有山林、田产等其他财产,这或许也是学书、学烈两兄弟先后迁往周坑的关键原因。从黄孟钢后人的回忆中,我们已经知道,黄学书之子孙在油坊的经营上的确花费了颇多心力。因此,宗族秩序和商品经济之间,恐怕并非互斥关系。正如前文已经提及的,从山林开发的生计模式中产生了商品经济关系,为了维护这种经济关系又形成了宗族和社会组织。这一自治的历史过程产生于山区社会,具有明显的地域特征。

这一历史过程的影响是如此强烈,以至于直到今天,黄孟钢的后人仍然援引相同的做法来处理家族成员之间的经济问题。光绪三十一(1905)年,黄学猷起造积善堂之初,向四弟的两个儿子借用建材,至1992年才设法抵还债务,并立契如下:

立卖房契,事因学猷公于光绪三十一年起盖时,物料短缺,曾向侄而栋、而恪借出瓦片三万一千七百块,砖捌佰四十八块,杉木贰株,一株长二丈九尺,尾径九寸,又一株长二丈三尺六寸,尾径八寸半。时隔七八十年左右,至今没还清。为了孟钢公子孙和睦起见,兴旺家业,别无他言,于一九九二年十二月七日,通过房长仁诚,同可忠及礼、智两房子孙共同协商,礼房子孙愿意欢喜,将祖先孟钢公亲手起盖穀贻堂的厝,礼房阄下:左边正座后官房楼上楼下,左边正座后六扇楼上楼下,左边正座后八扇楼上楼下,左边正座后过水楼上楼下(以上各橺上至天,下至地基地):以上所写楼上楼下计捌橺,抵还智房(砖瓦杉木),此房橺永远属于智房子孙掌管使用或改建,智房子孙改建时,我礼房子孙不得干涉,此房屋确系礼房阄分产业,今特立卖房契一纸,付给智房子孙,永远为照。

公元一九九二年十二月。立卖房契:兄可和、弟肇规、弟义周。代字:叔仁诚。证明:兄可忠。<押>

说明:关于礼智两房,解放以前前辈所有来往账目,今经面算了结清楚,各无翻异之理。

附注明:后衢、八扇衢属于智房所有,八扇洋沟归智房使用,永久有权。

黄学猷在侄子的帮助下,获得了大量的建材物料,但因故未能及时清偿。20世纪90年代,双方的后人达成一致,将学猷名下的穀贻堂房产抵还给两个侄子的后人。通过比对两件跨越近百年的契约,我们不难发现,其中的逻辑几乎是一致的,即宗族成员之间的认同和联系必须建立于公正平等的交易关系之上。

“父子三庄寨”为我们认识家族组织的具体形态和内部关系提供了一个独特个案。从绍安庄和积善堂的建造过程中,我们看到宗族成员之间的关系同时受到宗族伦理关系与商业关系的导向和制约;从穀贻堂、绍安庄、绍宁庄和积善堂的坐落看来,黄氏家族的“聚族而居”并未局限在单一的庄寨之内,而是根据山林开发和经营的具体需求,在有财产分布之处起造兼具住居与防御功能的大型建筑,同时在建筑之间亦可能形成了相互呼应、便于联络的网络。与此相应,家族组织的形态亦与这种聚落分布形态相契合,形成了与平原地区较为紧密的聚族而居不同的人文景观。

五、会社组织的金融业务

锦安黄氏家族在当地山林开发的过程中,不仅强化了家族组织,还依托宗教信仰组成了若干会社。郑振满指出,清代永泰山区的村社组织,通过每年定期的仪式活动,维持乡族成员的身份认同与互动关系。不仅如此,利用会社这一组织形式,还可以从事金融借贷业务,解决商业活动中的现金流问题。积善堂现存的两种会簿,较为详细地记载了黄氏族人所组织之会社的活动,从中不难看出其经济意义。

《祭关圣帝君规簿》记录了当地“毓英社”的活动。同治十二(1873)年五月,黄氏族人黄孟悦等“鸠集共十户”,结成毓英社。根据章程,该会社的主要宗旨为祭祀关圣帝君,“递年定五月十三日,当祭者定备礼物,到振英斋祭关圣帝君”。届时,参与者“各宜整肃衣冠拜跪,毋亵玩焉”。该社参与者轮流作为“福首”,负责准备祭祀所需各项物品。为此,章程还详细列出了祭品的种类,以及所有参与者轮值的顺序。为了保证会社的正常运作,“每户捐钱二百文”,另需“每户捐钱若干,原为创始之资”。毓英社似乎是清末在永泰较为流行的会社组织,在距锦安不远的辅弼(今同安镇),张氏族人于清光绪五(1879)年亦倡建一座毓英宫,内祀临水宫三夫人和文昌、魁星、关公、朱熹等。此庙至今尚存。从名字和所祀神祇看来,或与锦安的毓英社性质相同。

《文昌帝君会簿》记录了当地一个祭祀文昌帝君的无名会社。该会社成立于宣统三(1911)年,由黄氏族人黄汝拔等11人各捐“光番半元”共同建立。和毓英社的章程相似,此会议定于每年文昌帝君生日二月初三日,在福首处祭祀文昌帝君,并共进午餐。轮值福首负责预备祭祀所需供品和午餐,其规格明细和轮值次序亦详列于会簿中。

乍看之下,毓英社之类的组织似乎是纯粹的宗教团体,但从《祭关圣帝君规簿》中的记录来看却并非如此。前文已经提及,章程规定每户需捐钱若干,其实这笔钱的主要用途是金融借贷业务。从光绪二年到光绪十六年之间,毓英社一直有放贷记录,其债务人不仅有本地的黄氏族人和外姓人,甚至还有闽清籍人士。由此看来,毓英社实际上担负着乡村金融机构的职责。根据《文昌帝君会簿》的约定,作为放贷资本的钱款“轮福首交收发借”,利息“坐利二分算”。由此亦可理解会社章程中对福首轮值顺序的安排,这直接影响到参与者能在何时支配资本进行借贷交易。

毓英社初创时有十户成员,以锦安黄氏族人为主。其中孟劝、孟悦为亲兄弟,系禄房宜贤次子崇善之孙;孟芹系禄房宜贤长子崇禄之孙;孟达系寿房宜春之后。概言之,他们都是黄尔京派下未出五服的堂兄弟。此外,孟让、学屏之字辈显系黄氏族人,而其余四人或为当地林姓族人。后来孟让和孟达退出,建屏加入其中。值得注意的是,黄孟钢之子孙虽然未参与毓英社的创建,却积极参与了毓英社的经营。《祭关圣帝君规簿》第一条记载:“光绪二年二月廿二日,学猷来钱二千七百七十二文,加新入户孟劝入来钱四百五十文。”学猷的出资金额要远高于作为创始者的孟劝,由此亦可推测学猷的出资金额多于其他所有成员,这或许导致其逐渐主导了毓英社的运作。

光绪十六(1890)年,在黄学猷的主持下,毓英社进行了改组,重新确认了章程和参与者。改组后的成员从字辈来看已经全部为黄氏族人,学书、学烈、学猷以及学精之子而栋均参与其中。此后,这一会社至少直到光绪三十三(1907)年还在运作。在《文昌帝君会簿》中,其成员亦全部为黄氏族人,且黄学猷的两个孙子亦参与其中。这或许意味着会社作为乡族组织,其收族的功能日益增强。这种变化产生的原因及其对金融借贷业务的影响,有待进一步讨论。

除了上述两个会社以外,当地还存在着其他的会社。《祭关圣帝君规簿》记载了大王社、土地社与毓英社之间的借贷关系。在永泰的其他乡村中,同一时期亦有为数不少的会社。可以想象,分散的个人通过会社相互联结,又通过会社之间的业务往来发生关系;在商品经济的助力下,这一超越血缘和地缘的商业网络,可能遍及整个永泰乃至闽江流域。深居戴云山脉深

六、余论

明代晚期,黄氏家族在永泰入籍后,依靠开发山林积累了大量财富;在此基础上,他们拓展出多种经营方式。为了保护人身和财产,黄氏族人营建了一系列大规模的庄寨建筑,并发展出宗族和会社等不同形式的社会组织。这些组织的运作,加强了黄氏族人的认同感,并保证其商业活动的顺利进行。这一历史过程,足以让锦安黄氏族人及其营建的“父子三庄寨”,在永泰庄寨的多元光谱上,留下浓墨重彩、颇具特色的一笔。

在黄氏家族筚路蓝缕的发展过程中,一系列与之相关的各类文献被生产出来。借由对积善堂所藏民间文献与锦安黄氏家族其他文献的整理和释读,我们得以对黄氏家族的发展史有所了解。本文对黄氏家族文献之讨论,仍有进一步深入的空间。本文对《发借总目》的简要讨论,主要是针对交易本身进行的分析,而并未关注交易的当事人。从前引材料中对当事人的称呼不难看到,债务人和债权人之间往往沾亲带故,并非仅有冷冰冰的财务关系。在背后的具体乡村社会中有着更为复杂的人际关系,血亲、姻亲、新朋、旧交等关系极有可能影响到双方借贷的具体实践。若能将《发借总目》中当事人之关系梳理清楚,将当时的人际关系与商业活动对应勾连,将有助于我们对中国传统社会中“道义经济”之内涵有更为具体的理解。

根据同样的逻辑,我们还可以探讨《便览》中的人际关系与土地交易之关系。上文已经提及《便览》和《发借总目》的区别在于交易内容不同。黄氏家族将土地交易和银钱货物交易分别处理,是否意味着土地与其他商品的商品化程度不同?最近,刘永华通过对闽西四堡书板流通范围的分析,提出了应关注不同类型对象在商品化过程中可能经历的不同轨迹,进而讨论社会文化的理念与实践对商品化过程的影响。这一研究取向对于《便览》《发借总目》之比较是很有启发意义的。

在文字资料之外,我们或许还能借助其他学科,将建筑、技术等面向纳入历史研究。本文尝试从空间视角观察父子三庄寨的建造与坐落,讨论庄寨聚落与宗族组织之关系及其与一般认识上的“聚族而居”的区别。实际上,庄寨的选址不仅要考虑宗族成员之间关系,更取决于生态环境和生计模式等超宗族因素。在明清以来的永泰山区社会,很难从农业生产中积累庄寨建设所需的巨额资金,庄寨的修造需要依赖于商业活动产生的利润;反过来看,从事商业活动又需要庄寨这种兼具住居与防御功能的大型建筑的保护。永泰庄寨散布于戴云山间,既受到山区自然环境的限制,又必须对山林资源进行有效的控制;同理,平原村落星罗棋布、密密麻麻形态的形成,与其以粮食种植为主要生计模式亦有密切的关系。

(本文經出版方授權發佈,原載《莊寨密碼:永泰文書與山區開發研究》,福建人民出版社,2020年,頁83-94。注釋從略,引用請參考原文。)