以往畲族史研究多認定畲族有綿長不斷的歷史,以畲族的族源和遷徙歷程為研究焦點。本文從山區治理與人群關係探討中國東南山區「畲」這個人群類別的歷史變化。南宋末年人口向南方山區移入,在閩粵邊界開始用「畲」這個詞來指涉一群在山區不受國家統治、刀耕火種的山民。這個類別從元代開始擴大到整個東南山區,成為山民與逋民的泛稱。在晚明的主流文獻中,「畲」與盤瓠子孫、分姓內婚這兩項特質開始緊密相連,成為以血緣、文化作為劃分基礎的「族類」,由統治的類別變為族群的類別。將山民與逋民劃分開來與福建的山區管理政策相關。到了清初,閩東浙南與福建其他地區採取了不同統治策略,以畲保、畲總等組織讓畲人自理,以免畲民與其他流民串聯造成動亂。制度上的區分讓「畲」這個人群類別在閩東浙南維持下來,且在清代中晚期的資源競爭下更加強化。閩東浙南穩定的畲民邊界成為日後官員與研究者認識畲族的基礎,以及當代畲族人群認同的依憑。

關鍵詞:畲族 族群史 東南山區

本文研究的主題是「畲」這一個人群分類的歷史。經過五〇年代以來的民族識別,畲族是中國官方所承認的五十六個「民族」之一。中國二〇一〇年人口普查畲族有708,651人,人口數量在五十六個民族中排行第二十位,主要分布在福建、浙江兩省。從二十世紀初就開始出現基於田野調查或歷史文獻的畲族研究,而在畲族成為官方所認定的民族之後,有關畲族的研究更是汗牛充棟。在這些研究中,畲族歷史佔有很大的份量,八〇年代先後出版的《畬族簡史》與《畬族史稿》可說是其中的代表。眾多畲族史研究的共同宗旨之一是在了解「畲族是什麼」,焦點集中在畲族的族源、畲族遷徙移住的歷史,以及畲族與其他族群(漢族、客家、傜族、「山越」等)的關聯。這些問題之所以討論熱烈,主要是因為「民族」被視為應該具有連續不斷的共同歷史,此也是許多「族群史」(ethnohistory)研究的動機;然而歷史上畲族的身影十分模糊,以致於要形成連貫、一致的歷史敘述需要更多努力。

《畬族簡史》

本文的目的並不在提供又一種版本的畲族族群史,甚至本文的研究對象並非全然是畲族族群的「成員」本身,而是在討論「畲」作為一種人群分類的歷史變化。將研究對象設定在族群分類的原因之一是凸顯歷史文獻的性質。在十八世紀以前的畲族相關史料幾乎全來自族群外部的條件之下,研究者不能不警覺這些文獻在論述權力架構中的位置:這些文獻不僅不是脫離歷史時空的客觀描述,其文獻生產的目的本身即是對當下權力關係的回應。更進一步的說,閱讀這些文獻時不能忽略它們是帝國官員或文人對文化、政治之他者的描述。跨時段地並列、綴合這類文獻所呈現的結果反映的與其說是一群人綿延不斷的歷史,不如說是一種族群他稱在不同時代的變化。從中可以探討的族群史議題未必是源流與遷徙,而是在不同時空脈絡下之人群分類架構的演變,以及這些分類的原因與效果。

一般來說,族群的歷史研究大致可從兩個方向出發。其一是從外部討論人群如何被分類,即作為他稱的族群如何成立。這樣的研究涉及的問題是分類者是誰、以甚麼樣的標準來分類、兩邊的權力關係與權力基礎為何,以及生產與延續此分類的機制是什麼。其二是討論族群內部的認同如何形塑,即作為自稱的族群如何成立。這樣的研究必須要討論的是集結認同的象徵符號、分享認同的媒介及其社會經濟脈絡,以及維繫認同的組織性力量等。無論是人群的分類以及認同的塑造,兩者都有其歷史過程,必須回到當時的歷史情境來理解。

從歷史上的實例來觀察,這兩種過程往往互相交錯。從外部對人群的分類並非任意,常需要參照群體間已經存在的差異,而外部給予的分類範疇也常成為族群內部認同形塑的依據。晚近的例子便是中國的民族識別工作。民族識別固然是由國家力量主導的人群分類行動,但後來也成為人群自我認同的架構,如當代的畲族便是在民族識別的架構底下定位自己的族群位置。在不同的歷史時期,這兩個方向的力量對族群的形塑又有不同作用。

本文處理十九世紀以前「畲」這個人群分類範疇,主要運用方志等來自此族群之外的歷史資料,但這並不代表山居族群內部的認同形塑不重要。許多族群的早期歷史難以追溯,主要原因是該族群並未或較晚掌握文字,因此未留下太多出自族群自身的歷史文獻,而必須仰仗外界的描述。假使我們接受當代對族群的討論方向,認為來自族群內部的自我認同是構成族群群體的重要部分的話,解讀來自族群外部的歷史文獻便應該對此有所保留。然而「未留下出自自身的文字記載」並不是只有研究族群歷史才會出現的問題,面對諸如女性、中下階層、幼童等不同群體,歷史學者均面對類似挑戰,而發展出不同解讀文獻的策略。只是對族群來說,跟其他已有相對客觀之邊界的群體比較,來自群體內部的主觀認同是定義族群群體的重要憑藉,更需要注意史料性質之辨別。

以畲族來說,從明代中葉的方志等外部記載,可以知道華南地區某些地方的山居族群與盤瓠故事已有相當連結,然而目前來自畲族內部的文獻,如開山公據、祖圖等,多半都製作於十九世紀之後。從十九世紀中葉開始,閩東浙南出現了大量的「畲族族譜」,讓研究者可以探究山居族群群體認同的變化。對於這些出自族群內部的史料以及山居族群內部認同的形塑,由於問題牽涉甚廣,筆者將另文處理。本文主要從外部描述的文獻出發,自「畲」這個分類範疇的出現開始,探討歷史上對中國東南之山居群體的分類變化。然而在此必須強調,受限於早期文獻的視角,本文較多篇幅是從官方的立場來討論,到了清代透過地方文獻可以呈現較多山居族群的視角,然而這些分類的變化始終與山區各群體的互動彼此牽連。

畲族族譜

本文分為兩大部分。第一部分的斷代是從「畲」在歷史文獻中開始以人群分類出現的南宋末年到晚明,討論的問題是這樣一種新的人群分類在怎麼樣的歷史情境出現,又如何成為一種東南山地的「族類」稱呼。第二部分的斷代是從清初到清代中葉,討論的問題是在「畲」這樣一種族類稱呼出現之後,為何被指為畲的人群從前一個時代分布在整個東南山地,到十九世紀初時只集中在閩東浙南山區。不同於以往的遷徙說,本文強調制度性的原因讓畲與非畲的界限在其他地方消失,而在閩東浙南山區強化。從地方志等外部文獻出發,本文嘗試從國家制度與人群互動的層面解釋中國東南山區族群分類。

壹•「族類」化畲人他稱的出現

一•南宋末到元朝:不受統治的山裡人

「畲」字至少在隋唐之後即既是指實施刀耕火種的田地,也可指刀耕火種的動作。雖然學者嘗試在眾多的文獻中盡可能地找尋畲人的蹤影,歷史文獻中「畲」最早用來作為人群的稱呼應該是在晚宋。劉克莊(1187-1269)的〈漳州諭畬〉是為平定理宗景定三年(1262)漳浦畲亂後立碑所作,詳述了當時漳州地區被稱為「畲」之人群及其處境,因而被學者廣泛引用。從此碑文可知「畲」這個人群範疇開始出現在歷史文獻的視域中,乃是與南宋晚期的山區秩序相關。

〈漳州諭畬〉開頭就表示:「自國家定鼎吳會,而閩號近裡,漳尤閩之近裡,民淳而事簡,樂土也。然炎紹以來常駐軍于是,豈非以其壤接溪峒,茆葦極目,林菁深阻,省民、山越往往錯居。先朝思患豫防之意遠矣。」這段雖在表現王朝設軍之意,但同時也提示了一般性的背景。即隨著政治重心南移,以往在王朝邊區的漳州成為近裡。王朝統治下的「省民」與原先居住在山林中、在國家統治之外的「山越」互相錯雜,因此有了治安上的疑慮。

「山越」是東南山民的歷史名稱,又泛指山中人群。文章接下來解釋:「凡溪洞種類不一,曰蠻、曰猺、曰黎、曰蜑。在漳者曰畬。」「蠻」是長久以來對南方非漢人群的通稱,而「猺—黎—蜑」則是北宋以來對嶺南「不隸州縣」之人群的分類架構。據北宋《後山叢談》:「二廣居山谷間不隸州縣謂之猺人,舟居謂之蜒人,島上謂之黎人。」也就是這些不隸州縣的人群,隨著他們居山、居舟、島上,而分為三種類別。漳州畲人與傜、黎、蜑一樣不隸州縣,如劉克莊所說,漳州在山區刀耕火種之人向來不在國家管轄之內:「有國者以不治治之,畬民不悦(役),畬田不稅,其來久矣。」這裡的不治之治未必是不為,或許也是不能。然而到了劉克莊的時代,對於漳州的這些人群,在「猺—黎—蜑」的架構之外給了「畲」這個新的稱呼。需在碑中特意於一般認知的架構外再加解釋,可以推測「畲」在當時應是新的人群類別。

在漳州的畲又分為兩支,在龍溪的西畲與在漳浦的南畲。西畲「猶是龍溪人也」,但南畲「西通潮梅,北通汀贛」,亡命之徒因此進入漳浦山林以為巢穴,這些「汀贛賊入畬者」教導畲人近戰之術,因此閩粵之間的漳浦南畲已混雜了外來的「賊」,而讓「南畬之禍尤烈」。原本不在國家管轄之內的山民,「貴家闢産,稍侵其疆,豪幹誅貨,稍籠其利。官吏又徵求土物、蜜臘、虎革、猿皮之類」,因此無法承受,聚眾為亂。在解釋致亂之由的同時,也揭示當時不同人群在東南山區的交鋒。山下的豪強大族往山區開墾土地、採集財貨,侵犯到山民的生活領域,而擴張的國家官僚機構也對山民有所需索。與此同時,另一批脫離國家管轄,在山區遊走的「賊」也來到山林。後到的移民與山區原來的住民結合,成為對抗山下大族與地方政府的力量。漳州畲亂最後的解決方式是西畲與南畲的酋長率民入版籍,「漳民始知有土之樂」,如文中所說:「畬民亦吾民也。」

以往史家常常跟隨官方史料以治理出發的觀點,認為平原、農耕是常態,山區則是阻礙。然劉志偉為南嶺研究的討論提供另一種看法,即橫亙數省邊界的南嶺並非是阻礙,而是溝通中原與南海兩個大區域、長江流域與珠江流域之間的孔道。無論是物資或人員的流動都需要經過南嶺,山區間的溝通交流也很頻繁,本身可自成一個區域。本文所討論的,從閩浙贛到閩贛粵之間的東南丘陵,也具備類似的特性。這些從汀州、贛州進入漳浦山林,而被官方標誌為賊的新移民,即是在山區採集資源、流通貨物的人群,其中又以販運私鹽為大宗。北宋中葉閩粵贛私鹽販售已經風行,如《宋史》所說:「江西則虔州地連廣南,而福建之汀州亦與虔接。虔鹽弗善,汀故不產鹽,二州民多盜販廣南鹽以射利。每歲秋冬,田事才畢,恆數十百為群,持甲兵旗鼓,往來虔、汀、漳、潮、循、梅、惠、廣八州之地。所至劫人穀帛,掠人婦女,與巡捕吏卒鬥格,至殺傷吏卒,則起為盜,依阻險要,捕不能得,或赦其罪招之。」在南宋更有數次因為「鹽寇」而起的亂事。

東南丘陵

這些不在國家控制之內,在不同經濟區之間流轉的人群,進入閩粵贛之間的山間盆地,而與原居此地、刀耕火種的人群有所往來。對劉克莊等國家官員來說,猶如清代苗疆的「漢奸」,山區之所以發生亂事的原因之一就是這些「入畲」的「汀贛賊」的指導與教唆。同樣在南宋晚期,文天祥論及潮州的狀況,更直接說「潮與漳、汀接壤,鹽寇、輋民群聚剽劫,累政以州兵單弱、山徑多蹊不能討」,將鹽寇與畲民並舉。劉克莊〈回劉汀州書〉中亦作:「臨汀雖閩支郡,而接徭蜑。君相擇文武有威風者以撫鎮之,弄印甚久,舉以屬公。自開府禡牙以來,畬人之附固者,逃卒横民之喜亂者,掃□滅迹,厥功茂焉。」這裡的「附固」,或者作「負固」,即依恃地勢險固,他們與喜亂的「逃卒橫民」並列為官方掃除的目標。這些南宋末年的史料顯現出至少在漳州、汀州與潮州有被稱為「畲」的一群人,他們與逃民成為治安的疑慮。

簡而言之,山中不受國家統治的人群向來有不同稱呼,而閩粵贛之間之所以在南宋晚期的歷史文獻中有一群被標誌為「畲」的人群出現,主要是因為國家、附於國家之平地人群、國家統治之外的山間人群,以及國家統治之外的流動人群四者在山區的互動關係間產生。其背景是南宋的政治與經濟發展,國家與大族逐漸進入東南山區,擾動了勢力平衡,而有後兩者的結合與平地勢力衝突。在東南山區與逋民結合而犯亂的歷史情境中,這群在山裡居住、不受國家統轄的人被賦予了「畲」這個稱呼。

入元之後,「畲」仍然被用作為指涉東南山區國家統治之外的山民,這些聚居山間谷地的人群在宋元之際東南山區的亂事中扮演了重要的角色。同時比起〈漳州諭畬〉中的漳州南畲、西畲,入元之後被稱為畲的人群範圍更廣。在閩粵邊界,有陳吊眼等人的勢力。至元十四年(1277)張世傑發動「陳吊眼、許夫人諸峒畬軍」圍攻泉州的蒲壽庚,然而後來畲軍接受賄賂而攻城不力。至元十六年(1279)元政府招降「閩地八十四畬」,隔年未降的陳吊眼、陳桂龍等據閩粵邊界山寨,「桂龍在九層際畬,陳吊眼在漳浦峰山寨,陳三官水篆畬,羅半天梅瀧長窖,陳大婦客寮畬,餘不盡錄」,最後官軍從廣東側的三饒進軍討平。在閩浙贛邊界,則有黃華與畲民的結合。至元十五年(1278)閩浙贛邊界有「建寧政和縣人黃華,集鹽夫,聯絡建寧、括蒼及畬民婦自稱許夫人為亂」。黃華原為政和都頭,「總諸縣弓手防城」,至元十七年(1280)降元後,先從征陳吊眼,後封為「建寧路總管」(一作「建寧招討史」)。然而至元二十年(1283)復叛,「集亡命十餘萬,剪髮文面,號頭陀軍」、「自稱都督據政和,建之松溪、衢江山、福古田寧德福安,惡少年盡為頭陀軍」,其勢力從福建、浙江,到越過分水關的江西信州、鉛山。至元二十一年(1284)黃華亂事平息後,至元二十五年(1288)在閩、粵、贛邊界有「畬寇鍾明亮起臨汀,擁眾十萬,聲搖數郡,江閩廣交病焉」。鍾明亮勢力達數萬人,在閩、粵、贛交界的贛州、寧都、汀州、梅州、循州等地流動,連通漳州、韶州、南雄,以致於出現在不同史料時有時是「起臨汀」、「汀寇」,有時說他是「循州民」、「廣東賊」。鍾明亮時降時叛,並與當時其他的反叛勢力互通聲氣。

可以動員破萬人的陳吊眼、黃華、鍾明亮,無疑是宋元之際東南山區的山民領袖。在新政權尚無法深入東南山區時,他們掌握了山區將附、未附的人口。如王惲的評論:「竊見福建一道收附之後戶幾百萬,黃華一變十去其四。今劇賊鍾明亮悍黠,尤非華比,未可視為尋常。」當他們與官方對立時便是「畲賊」、「畲寇」。當他們順服時,領袖受封官銜,如黃華一度是「建寧路總管」,而鍾明亮率一萬八千多人來降時曾被薦為循州知州。而他們率領的部眾便是「畲軍」,並逐步編入軍民或屯田。如至元十八年(1281)討平陳吊眼後在漳州、汀州等處設屯田,陳吊眼餘黨「屯與軍人相參耕種」。至元二十一年(1284)黃華平定後,福建畲軍先是「收其軍器,其部長于近處州郡民官遷轉」,隔年「有恆產者為民,無恆產與妻子者,編為守城軍」,最後「授管民官,散之郡邑」。

在這個時期「畲」是東南山民的泛稱,對黃華、鍾明亮,乃至其他如丘大老、至正年間的李志甫等人,在文獻上有時稱為畲賊、畲寇,有時則僅稱賊寇。同時在元代的歷史文獻中,被稱為畲的這一群人也不區分原居、後附,甚至有時直接指為是逋逃之民。如《元一統志》中描述汀州路與武平縣的情形:

西鄰章貢,南接海湄。山深林密,巖谷阻窈。四境椎埋頑狠之徒,黨與相聚,聲勢相倚,負固保險,動以千百計,號為畬民。時或弄兵相挺而起,民被其害,官被其擾。蓋皆江右廣南游手失業之人逋逃於此,漸染成習。此數十年間,此風方熾,古豈有是哉。

武平南抵循梅,西連章貢。篁竹之鄉,煙嵐之地。往往為江廣界上逋逃之所據,或曰長甲,或曰某寨,或曰畬洞。少不加意,則弱肉強食,相挺而起。稅之田產,為所佔據而不輸官。鄉民妻孥為所剽掠,莫敢起愬。土著之民日漸逃亡,遊聚之徒益見恣橫。

這些敘述直接將畲民等同於四境逋逃之民。所謂逋逃,即原在國家統治之下而脫離了國家的統治,與〈漳州諭畬〉中「其來久矣」的不稅不役之民有區別。尤甚者這些逋民還占據了原本輸稅給官方的田產,而讓「土著之民」也逃亡。這些逃亡的土著,也就加入了山間逋民的行列,而「遊聚之徒益見恣橫」。一方面降伏的畲賊可以化為平民,另方面逃亡的土著,如同加入黃華的「亡命」、「惡少年」,也可以變為畲賊。

「畲」的標籤之流動,且取決於與官方的關係,或可從吳林清的例子觀察。吳林清的背景與黃華十分相似。黃華出身閩北的政和縣,受「宋守建者召」而領導閩北各縣的地方武力,曾有官銜,但時降時叛,其歸順的部屬被稱為「畲軍」。吳林清則是將樂縣人,「敦實有智略,膂力過人,居鄉好義眾服之」。至元十三年(1276)「閩南諸縣各團兵守衛將樂,推公為義首」,於是吳林清成為地方武力的領袖。當元的勢力南下時,他「帥所部歸附,命為百戶,領巡尉舊卒暨南鄙、西鄙諸團義兵,治其事,衣糧器械悉自給」,從此投效元朝。之後吳林清參與招討福建山區諸多武裝勢力,如沙縣巨賊文慶、自署順昌知縣的鄧仕明、邵武府判「畲人」高日新、清流女將軍,並也同黃華一樣前去招討陳吊眼,以及後來反叛的黃華與鍾明亮,而先後署以將樂縣丞、將樂尹、福州路判官、理問所官、行軍都鎮撫等銜。至元二十七年(1290)吳林清授峽州路同知,除命將至時鍾明亮復叛,吳林清奉命討伐。平定後收到參政行營會省諮催,但文件中「內有公姓名,書曰『畬軍頭目』」。吳林清為此感嘆,十五年來「所敵皆劇寇,萬死一生,功在收畬,反得名為畬頭目。選曹如此,何以使人」。吳林清與黃華等人一樣率領地方武力,若黃華不叛、或鍾明亮接受了循州知州,他們將和吳林清一樣是元朝底下的地方官員將領。而吳林清儘管投效元朝,然而出身山區、統領山區部眾,在公文書上仍會以「畬軍頭目」出現,而讓吳林清不滿。這說明了對官方來說,這些山區的勢力都是「畲」,領導閩北團兵勢力的吳林清也可是「畬軍頭目」,雖然順服者欲化為「民」,但未必都可如願。如黃華死後他的部眾在至元二十四年(1287)「授管民官,散之郡邑」,然而兩年後黃華的弟弟黃福又結合其他部眾,再次掀起亂事。

早年傅衣凌曾作〈福建畬姓考〉,窮盡史料找出至少十七種「畲姓」,說明畲族姓氏不僅是後世一般認為的鍾、盤、雷、藍四姓。如果追究史料來源,這些「畲姓」史料多來自宋元時期。若是因為畲族與漢人交往之後採取不同漢姓,何以明代中葉之後被稱為畲的人群反而限於鍾、雷、藍等幾姓?比較合理的說法或許不是畲族這個人群改變了姓氏,而是宋元時期與明代中葉之後作為人群區劃的「畲」,其意義有所不同。在明代中葉之前並沒有「畲姓」這種說法,而姓氏也不是區分畲族與否的條件。從晚宋一直到明代中葉,畲所指的是居住在東南山區,未在國家管轄之下的人群,各省逃離的人民可以加入,而這些人群也可以再加入國家再化為民。在治理的準則高於血緣的準則之下,被稱為畲的人群可以包含不同的姓氏。在宋代晚期,有限的史料中尚存在原居於山區與外來者的區別,然而元代史料中這樣的差異不明顯,即先來後到、脫離國家統治而進入山區的人群都可以冠上畲的稱呼。他們可能包含後世所說的鍾、藍、雷等山區內婚群體,至少在明代中葉以前,主流的文獻中並不將他們特別區分出來。

二•明代中葉:作為「族類」的畲

明代初期與東南山民的相關史料較少。從有限的以及後來追溯的史料來看,明代初期曾經在重建秩序的情勢下試圖掌控南方山區不受統治的山民,並在部分地區設立官職。這方面的記述以廣東為多。如洪武三十一年(1398),廣東「西山徭人盤窮賜為暴,官兵擣其巢穴,設立徭首統領撫徭甲總,每歲來朝,賜之幣鈔,自是相率向化」。永樂年間更有多起廣東傜人首領來朝。永樂四年(1406)廣東高州府信宜縣六毫峒下水三山傜首盤貴朝貢,不但免其賦役,而且「自後徭首、徭總來朝貢者皆如之」。有些被招撫的傜人甚至入了籍。廣東梅江上游的興寧縣在正統七年(1442)任「能隨山拊輯猺獞」的彭伯齡為撫傜巡檢,後又有撫傜老人等設置。當地傜人先是歲輸山米,後來入於圖甲,到最後「化為土著」。

相較來說,在福建只有萬曆元年《漳州府志》載有明代初年設立「撫徭土官」。由於這段記載大量抄自嘉靖二十一年《惠州府志》,真實性可議。在缺乏進一步的史料佐證之下,可以觀察到的是明初福建似乎如同在沿海設衛所一般,也以設置軍事據點的方式維繫宋元以來擾亂的山區秩序。明洪武年間在各省以及邊防要地設都指揮使司之外,又在軍務繁多、地處衝要之省分,在省城以外的據點另設行都指揮使司輔佐之。洪武年間分別設立陝西行都指揮使司(駐河州)、山西行都指揮使司(駐大同),福建行都指揮使司(駐建寧),四川行都指揮使司(駐建昌),而在成化年間再設湖廣行都指揮使司(駐鄖陽)。其中陝西、山西與四川的行都指揮使司顯然都是為了邊防而設,而成化年間為了處理漢水上游的流民問題,設立鄖陽府之外又設立駐鄖陽的湖廣行都指揮使司。福建在洪武四年(1371)即設立建寧都衛,八年(1375)成立了福建行都指揮使司,並非如山西等省是因為邊防的考量,而是對宋元以來山區擾亂的回應。福建行都指揮使司駐守建寧,下設建寧左衛、建寧右衛、建陽衛(後裁撤)、延平衛、邵武衛、汀州衛、將樂千戶所,後又陸續增設武平千戶所、永安千戶所、上杭千戶所與浦城千戶所,這些山區衛所的位置多在福建通往鄰省的要道,有預防動亂跨省連結之意,同時也與元代山間賊寇、畲寇頻繁發生的區域重合。比起元代運用如黃華、吳林清等地方武力,明初似乎嘗試以衛所制度來維繫山區秩序,在福建形成沿海一列衛所、沿山又一列衛所的格局。如果對比廣東設置土官統御山區傜人的做法,福建以衛所統理的方式似乎顯示在當時福建並不將這些游移在國家統治間的山民當做需要設土官特別處置的「族類」。

明代東南山區地圖

然而從明初到明中葉,閩、粵、贛山區仍有許多名為畲或傜的亂事發生,到明代中葉閩、粵、贛邊界的動亂中仍有「畲∕輋賊」的蹤影。在明代中期之前,文獻中「畲」的出現幾乎都與山區的叛亂結合在一起。如果只看明代中葉之前生產出來的文獻,對於畲的用法仍是跟元代比較接近,即「畲」所指涉的是國家統治之外的山區人群,他們可能是原來的山區居民,但也可能是後來遷入的移民。這些移民可能之前有戶籍,也有可能一直在國家的統治之外。至於他們是漢是蠻,則很少出現在相關的討論之中。王守仁(1472-1529)為新立崇義縣所上的〈立崇義縣治疏〉中引用江西南安府的說法解釋當地輋賊由來,頗能反映這種觀點:

上猶等縣橫水、左溪、長流、桶岡、關田、鷄湖等處賊巢共計八十餘處,界乎三縣之中,東西南北相去三百餘里,號令不及,人跡罕到。其初輋賊原係廣東流來,先年奉廵撫都御史金澤行令安插于此,不過砍山耕活。年深日久,生長日蕃,羽翼漸多,居民受其殺戮,田地被其占據。又且潛引萬安、龍泉等縣避役逃民幷百工技藝遊食之人雜處于內,分群聚黨,動以萬計。始漸虜掠鄕村,後乃攻劫郡縣。近年肆無忌憚,遂立總兵,僭擬王號,罪惡貫盈,神人共怒。

學者研究指出贛南山區從元代到明初人口稀少,而吸引許多移民進入這些遠離各縣中心、「號令不及,人跡罕到」之處。這些三縣之中的「輋賊」亦是從廣東流入,起初宣稱是得到官方的准許、安插入山,但隨後加入各縣「避役逃民」、「遊食之人」,加以人口增長、勢力日盛,而與政府所管轄的「居民」發生衝突。這些描述與稍晚的土客之爭相當類似,這裡的「輋賊」混雜了先來後到的客民,他們與其他居民的區別並不在漢或蠻,而是接受統治的狀態。因而陳永海認為,在正德年間王守仁平定閩、粵、贛山區之前,畲一直是用作為山區移民群體的標籤。移民用這個相對來說較新的人群標籤結合山區原住民與傜人,以對抗更早定居,已成為大族的勢力。

然而從明代晚期開始,文獻對「畲」這個人群的描述產生一些根本的改變。這樣的改變固然是因為文獻數量的增加,而對畲人有更豐富的描述,但是這些描述呈現的趨向也顯示畲這個概念在主流論述中的變遷。首先,明代中晚期之後的文獻提到畲時,很大的機會馬上就緊接著說明他們是盤瓠的子孫。其次,對於畲有更多習俗與生計模式上的描寫,但最重要的是大部分的描述都會特別點出畲人有二姓到五姓(常包括鍾、藍、雷、盤、苟等),彼此通婚而不與外人婚姻。這兩點讓明代中葉之後的畲與宋元時期有根本上的不同,即畲與土民之間雖有各種不同,然而血緣才是兩者間關鍵的區別。

這種變化起於何時很難確定。盤瓠故事與畲人之間的關聯早在劉克莊的〈漳州諭畬〉便已出現,而指出山民由幾個姓氏組成的說法或許在正德年間出現。正德《漳州府志》(1513)提到漳州府南靖縣南境(今屬平和縣)的大枋山時說:「是山巖穴深阻,林木陰翳,上有畬洞。蓋潘、藍、雷三種苗種畬於此。今苗散處他處,而豺鼠輩竊居焉,時為民患也。此地通潮陽,縣治南至此極矣。」這裡稱潘、藍、雷三種畲洞住民為苗,而種畲是他們的產業活動。然這些「苗」現在已經四散,而被外來的移民所取代。雖然這些山區非漢人群(「苗」)在此敘述中尚未與作為人群他稱的「畲」緊密連結,但山區由數「種」組成的群體開始為文獻所記載,並成為用來定義人群的條件,惟此時這條文獻並不把「潘、藍、雷」直接稱為姓氏。

正德《漳州府志》並沒有關於畲傜人群的條目,而畲是火耕的代稱。如「火田溪」一條解釋:「火田溪。火田即畬也,凡畬田皆火而種之。此溪西向皆山,因為畬田以種黍稷,固溪以火田名。」在較早的方志中,畲多指山區火耕的作業方式與實行火耕之人。種畲確實常被認為是山民或蠻獠的營生,但居住在山間盆地∕畲洞,或從事燒畲之人,也可以是外來的移民,未必是同一種屬。如弘治《八閩通志》中謂於漳州府漳平縣的「百家畬洞」:

在縣南永福里界,龍巖、安溪、龍溪、南靖、漳平五縣間。萬山環抱,四面阻塞,洞口陡隘,僅通人行。其中深邃寛廣,可容百餘家畬田播種,足給農食。四方亡命者多逋聚其間,憑恃險遠,易於為亂。宣德、正統間嘗有江志賢、李烏觜、盧赤鬚、羅興進者烏合群醜,跳梁出沒。至動方岳守臣連年剿捕,僅得寧息。然服則人,叛則獸,無常性也。自漳平設縣以來,官政易及,不復反側,然尤在司民社者控御得其道云。

這裡的山間盆地居住的則是四方亡命者,即正德《漳州府志》中的「豺鼠輩」。這些山區移民雖然「服則人,叛則獸」,但並不被視為非我族類。對明中葉的記述者來說,這些人都不是原居此地、不同族類的「苗」。而在嘉靖《惠安縣志》中,則說明這些「畬稻」也不是「蠻獠」所栽種,而是鄰州的漳州人租山種植:

畬稻,種出獠蠻,必深山肥潤處伐木焚之,以益其肥,不二三年地力耗薄,又易他處。近漳州人有業是者,常來賃山種之。

換言之,隨著往山區的移民、乃至於脫離戶籍的移民愈來愈多,居住在山間畲洞者、從事燒畲者,未必就是被認為原住在山區的「蠻獠」。雖然「畲」在南宋一度被用來指稱原住在山區的居民,但從元代到明中葉,這些以山區畲洞為基地,甚至可能危害到官方設計之秩序者,都有可能被認為是「畲賊」。

「畲」從一個較模糊的、包容性較大的通稱,到與「盤瓠子孫」、「分姓內婚」這兩個要件緊密結合,是在萬曆以後方成為普遍的現象,而這些描述似又與傜人相關。日後對於福建畲族歷史情況的認識,受到萬曆元年《漳州府志》(1573)的條目影響甚深。萬曆元年《漳州府志》此條全文如下:

徭人(屬邑深山皆有之,俗呼畬客)。舊志不載今載之

徭種本出槃瓠,椎䯻跣足,以槃、藍、雷為姓,自相婚姻。隨山散處,編荻架茅為居,植粟種豆為糧。言語侏弗辯,善射獵,以毒藥塗弩矢,中獸立斃,以貿易商賈。居深山,光潔則徙焉。自稱狗王後,各畫其像,犬首人服,歲時祝祭。其與土人交,有所不合詈毆訟理。一人訟則眾人同之,一山訟則眾山同之,土人莫敢與敵。國初設撫徭土官,令撫綏之,量納山賦。其賦論刀若干,出賦若干,或官府有征剿,悉聽調用。後因貪吏索取山獸皮張,遂失其賦,及撫馭失宜,往往聚眾出而為患。若往年陳吊眼李勝之亂,非徭人乎?故特志之以見地方。自有此一種族類,欲去之而不得,撫則為用,虐則為仇。為政君子處之必有其道矣。

此條放入漳州府末卷「雜志」中,與古蹟、壇廟等並立成一條。條目名為「徭人」,但以雙行夾注「屬邑深山皆有之,俗呼畬客」等語。條目下注「舊志不載今載之」,本條末又云:「故特志之以見地方」,可見此版的《漳州府志》對「傜人」的重視。此條目開頭就說畲傜是盤瓠之後,接著又表明其三姓自相婚姻的內婚性質,是對傜人∕畲客最基礎的定義,隨後再敘述各項風俗。結語稱傜人∕畲客為一「族類」,為政者須謹慎對待,因此設此條目。

然而萬曆元年《漳州府志》此條,實乃脫胎於嘉靖二十一年(1542)刊刻之嘉靖《惠州府志》的「徭」條。此條主文分兩項:

土徭。種出槃瓠,椎髻跣足,以槃、藍、雷為姓,自結婚姻,隨山散處,編荻架茅為居,植粟種荳為糧。斫□射獵,貿易于商賈,山光潔則徙焉。自信為狗王後,各畫其像,犬首人服,歲時祝祭。或執其傳,稱先王許□關梁租稅。國初設撫徭土官使綏之,略納山賦,羈縻而已。其籍則論刀若干,出賦若干,亦頗詳備。近□官失我,恐人得其籍而奪之,遂隱秘焉。然此徭馴□□,凡下山,見耆民秀士,皆俯伏自拜,不為虞也。

西徭。種亦出槃瓠,成化間始至,其獷悍凶戾,□□皆為所屬。稱為徭長,□□□□,小有不合,□詈毆訟理,凡一人訟也,則眾人津之,一山訟也,則眾山津之。土人莫與為敵也。其女間有銀鐲、銀項者。詢之,蓋先居廉州諸山,豈皆思變惡為善而徙者耶?近亦佃田,與甿畯為婚姻云。

敘述完土傜與西傜後,則有雙行小字駁斥盤瓠傳說之不可信。雖然不知萬曆元年《漳州府志》的記載有無他本,然而兩段文字互相對照(畫底線者為兩文本相同之處),可清楚看出兩者間的相承關係。萬曆元年《漳州府志》從盤瓠後裔、三姓自結婚姻,到居住型態、生計模式、祭祀狗王等,都是取自嘉靖二十一年《惠州府志》的「土徭」一項,只添加「毒藥塗弩矢」的細節,而集結訴訟一節則納自「西徭」一項,多處文字都未修改。而後「國初設撫徭土官」再回到「土徭」項。萬曆元年《漳州府志》將《惠州府志》明初設治撫傜土官,以及收賦方式原文照搬,令人懷疑明初究竟福建漳州府有無設此官,以及明初漳州是否用「傜」來稱呼當地山民。其後《漳州府志》則稱貪吏需索過度,「撫馭失宜」,讓畲人「往往聚眾出而為患」,則與《惠州府志》傜人順服的記載不同。此條最終則聯想到元代漳州當地的陳吊眼、李勝等「畲亂」,為政者須善處作結。這些改動可以看出萬曆元年《漳州府志》這段記載的重點是當時山區的治理,如何對待這些山裡的人群。

嘉靖二十一年《惠州府志》述及的傜人有兩種,可清楚區分為本地從明初就開始招撫,較馴服的土傜,以及成化年間才移入的西傜。土傜「執其傳,稱先王許□關梁租稅」,則應是以盤瓠故事為基底的過山榜或開山券牒,聲稱可以免除過路費與租稅,因此只是「略納山賦」,然近來則有被奪籍的憂慮。至於新來的西傜據稱從廉州搬來,則與土民有較多衝突,然而最近也租佃土地,與當地農民通婚。對於惠州當地土傜受到招撫而向化的描述,與前述惠州府興寧縣的狀況相符。萬曆元年《漳州府志》將這些惠州當時當地的細節全部略去,而只採用一般性的描述。這些描述惠州府興寧縣兩種傜人的文字日後在方志中屢屢轉抄,成為後人認識畲民的基礎。

從此兩條目的比對可以看出,當萬曆元年《漳州府志》編纂者覺得有必要在方志中納入這些前志未錄的人群之時,鄰省對傜人的敘述成為其知識來源,諸如祭祀狗王、合力訴訟等都未必是出自當地對畲民的觀察。然而當方志將福建當地的山民視為一「族類」,並襲用對傜人「族類」化的描述,這樣的模式遂為知識階層所分享。晚明福建方志對廣東方志的襲用,也讓之後的許多文獻在描述福建的山區人群時雜用畲、傜,讓兩種不同來源的人群類別又互相交錯。

從萬曆之後,福建山區有盤瓠之後、由鍾、藍、雷等姓氏組成的畲民∕畲種成為普遍性的說法,不只在方志,在筆記等文類中也都可以見到。如萬曆《五雜俎》山中畲人的描述:「畬人相傳盤瓠種也,有苟、雷、藍等五姓,不巾不履,自相匹配,福州、閩清、永福山中最多。」或作於明末清初的《春明夢餘錄》:「閩中有流民佘種,潘、藍、呂三姓,舊為一祖所分,不入編戶。凡荒崖棄地居之,耕獵以自食,不供賦役,椎髻跣足。各統於酋長,酋長名老人,具網巾長服,諸府游處不常。」

《戒庵老人漫筆》

主要在江南活動的李詡(1506-1593)在《戒庵老人漫筆》「洞蠻四種人」論及正德十四年(1519)新置之江西崇義縣民,可以顯現這種變化:

江西省崇義縣,正德間新立,民皆輋種洞蠻也。輋字在軫韻中,音部本切。《後山叢談》云:「二廣居山谷間不隸州縣謂之猺人,舟居謂之蜒人,島上謂之黎人。」瑤音姚,蜒音延,韻書作蜑寫者,音但,下注南夷海種。則蜒字宜以虫從下為正。輋種亦曰輋人。《叢談》所載三人今稱無異,蓋有四等異人稱矣。

《戒庵老人漫筆》在萬曆二十五年(1597)初刻,顯示的是立縣七十餘年後江南文人對南方山區人群分類的認知。李詡認為崇義縣新入民籍的人群都是「輋種洞蠻」,而這是一種新的人群分類,必須從宋代筆記中傜、蜒(蜑)、黎的架構中,採取「種」的概念來理解。將畲∕輋直接視為與「傜—蜑—黎」並列之蠻種的認識並沒有反映在明代中葉的文獻(如前引的〈立崇義縣治疏〉),卻與宋末劉克莊的〈漳州諭畬〉相合。這裡顯示的或許是在晚明對山中人群的認知體系中,又把原居在山中、不同「族類」的山民,以及原先有戶籍、而逃離國家統治的逋民,兩者區分開來。不只在漳州的範圍,自此原是嶺南傜人的描述,也成為對畲人族類的認知。

三•晚明:畲民與流民

何以從晚明以後對畲人開始出現族類化、以血緣為判準的描述?陳永海認為「畲」從宋末以來便是脫離國家之山區移民整合彼此的標籤。文中引用王守仁「其大賊首謝志珊、藍天鳳各又自稱盤皇子孫,收有流傳寶印畫像,蠱惑群賊,悉歸約束」等語,認為盤瓠故事是被這群人用來連結彼此、並與傜人等人群結盟的象徵。盤、藍、雷、鍾等結構,則可用以加入新成員。而在明代中葉王守仁平定南贛之後,隨著新政區的設立(特別在漳州與贛州)與各種治安、教化的設施,讓這些移民重新復歸國家統治,而「畲」的認同便不再重要。留下來仍然自認盤瓠後人、分姓內婚的人群,即成為後來的族類化的畲人。陳文相當敏銳地指出畲之涵義在明代中葉前後的變化、畲∕漢邊界的流動性與開放性,以及國家在人群區劃中的關鍵角色,而可以對畲的族群性有更深入的討論。

陳永海的說法,或許可以進一步討論的是,在主要史料都來自官方的情況下,「畲」在多大程度是山居族群認同的標誌、多大程度是官方治理底下的分類。的確從明代中葉可以看到有更多用來團結群體意識之盤瓠故事以不同形式在南方山區傳播,但這些故事所集結的群體,是否就對等於官方所認定的、更普遍性的畲(或傜),則未可確定。盤瓠故事可以視為是山居族群面臨來自平地族群與國家聯合侵入後的回應,以宣稱自身在山區的居住、財產與人身自由,但並不意味這分享這些故事的山居族群已經建立了一個更普遍性的族群想像。事實上無論畲或傜,都是來自外界的他稱,而且這些稱呼各有其發展的歷史過程。

「畲」在南宋晚期成為一個新的人群分類範疇,指的是閩粵交界,歷來不受政府管轄的山民,他們因為山區秩序的變化而成為國家所必須注意的對象。從元到明代中葉,畲的意義擴大到山區未入籍、不受管理的人群,他們可能包括了各省的逋民,也包括了與逋民勾結的山中居民。入民籍的平地居民向山區發展,或者開墾土地、或者求取資源,而與山民發生利益衝突。對官方來說,這些掌控以外的人群是動亂的根源。逋民與山民的關係不一,如正德《漳州府志》的大枋山,是由逋民取代了山民,成為對官方秩序的威脅。但有的時候在山中來往從事走私貿易的逋民與開山打獵「貿易于商賈」的山民是站在同一個陣線。

中晚明以來族類化之「畲人」的出現以及「山民」與「逋民」更明顯的區分,或許可從兩個方向觀察。首先是在山區與山區、山區與平地的人群來往中,人群之間的區別更加明確,而且以文字強化這種區分。被晚明福建知識階層引為畲人與其他人群區分之盤瓠子孫故事在劉克莊的〈漳州諭畬〉就曾被提及,但很長一段時間不見記載,直到明代中葉再次出現。如前引正德年間王守仁說「賊首自稱盤皇子孫,收有流傳寶印畫像,蠱惑群賊」。更具體的描述是正德《興寧縣志》提到「余嘗得其世出圖觀之,大抵祖槃瓠,亦有次第,自信為狗王後不諱」,以及前引嘉靖二十一年《惠州府志》提到土傜「執其傳,稱先王許□關梁租稅」。前者是盤瓠祖圖,後者則是開山公據等官文書化之盤瓠故事的描述。這些記載顯現在正德、嘉靖年間南方山民文獻化的族源故事流傳更廣,且更常進入官方的主流文本當中,雖然之後往往跟隨著的是對這些故事的駁斥,如嘉靖二十一年《惠州府志》接著就是批評盤瓠故事的荒誕不經。

嘉靖二十一年《惠州府志》

「盤瓠故事」與「分姓內婚」是山民用以與其他人群分別、並在帝國體制下對自身權益的聲明,這樣的聲明是在族群頻繁的接觸中產生。在正德、嘉靖年間開始被方志所提及,代表的山民一方在明代中葉亦有部分人群開始掌握文字技術,得以創造足夠之區分人群的文獻,讓這些以血緣區分的論述成為官方的知識來源。然而這些文獻的出現、以及被方志所記錄,未必代表分布東南山區的山間居民已經分享一種跨越地域的「畲族」或「傜族」認同。如前引正德《漳州府志》已經提到潘、藍、雷三種苗,即山民與外界區分的「分姓內婚」組織方式已經得到記錄,但此時這群人仍以較早且較一般性的「苗」來稱呼,且並未將其連結到後來的畲與傜。然而由山民內部形成的人群區分論述,成為官方等外界勢力進一步形塑「畲人」他稱的基礎。

其次,討論這些族類論述的形成、擴大及正式被官方主流論述所採用,必須考慮此時山區人群關係的變化與官方的回應。族類化的畲人論述相當於將山中人群區分為原來就居住在山中的盤瓠後代與逃離國家的逋民,其背景可能是中晚明以來因為人口增長、市場經濟與山區經濟作物等因素,在南部山區更加增長的大規模人口移動。山區的人口移動在各個歷史時期來說應是常態,然而明代中葉開始在文獻中大量出現對流民、棚民、土客之爭等問題的討論,說明此時官方對此問題的重視。這些問題的來源一方面固然是因為大量往山區的移民造成的資源爭奪,但另方面也同時要考慮的是明初以來以里甲戶籍為基礎的地方管理制度形成的身分區別。不同時間移入的人群要爭奪的不僅只是經濟資源,還有與經濟資源也互相關聯之政治資源,即有籍、無籍等不同登記狀態下所能運用的不同政治資源,包括訴訟、賦役、科考等各種資格。以政府的視角來說,其所最不願意見到的狀況是人群之間的衝突擴大,乃至蔓延到其他行政區而彼此串聯成更大的失控狀態。然而前現代治理技術有限的政府對此所能做的不多,特別是官僚與軍事力量較難企及僻遠山區。在增加官僚(設立新縣)、軍事(設立衛所)以及從意識形態上改造等設置之外,官方所能做的便是在人群間調整政治資源的分配,以維持地方勢力的均衡。如為解決土客之爭的問題,諸如客籍、棚籍等設置,都是在戶籍制度底下藉由調整政治資源分配以維持地方秩序的嘗試。

如果從這個角度出發,萬曆元年《漳州府志》以降「族類」化的畲民顯現的似乎是官方山區人群區分政策的轉變。如前所述,在中國南部與東南山區,以盤瓠故事為核心的血緣∕種族化人群區分在明代中葉逐漸透過文獻化而在主流論述中佔得一席之地。然而這些種族化的敘述其實先出現在兩廣的傜人中,像是前述嘉靖二十一年《惠州府志》的土傜、西傜,或者在嘉靖四十三年刊刻之廣西《南寧府志》。福建地區則稍晚將「畲」視為一「族類」,其描述主要來自廣東對傜人的知識。這樣的改變與其說是南方山區的人群在晚明產生了跨區域的畲族認同,更有可能是官方視角的變化。即面對山區秩序以及日益進入官方視角的流民問題,官方把「被視為是原居山區的山民」與「從原籍逃出的逋民∕移民」區分開來,視之為不同人群,也應該有不同的處置。福建的官方主流論述接受了明代中葉在西南與嶺南治理「蠻夷」、與之奮戰的經驗,官員將「被視為是原居山區的山民」認作為一種叫做畲的「族類」、「蠻種」,與嶺南的傜或者同屬一種。為了防止他們危害國家所設置的秩序須要理解他們的習俗,以土官等不同方式來管理。如萬曆元年《漳州府志》記下了未必曾在漳州施行、卻在廣東有施行記錄的「撫徭土官」,最後以「自有此一種族類,欲去之而不得,撫則為用,虐則為仇。為政君子處之必有其道矣」作結,主張招撫的政策。而日益增多的「從原籍逃出的逋民∕移民」則被排除在「畲」的範疇之外。這些棚民、客民、菁客、礦徒等被認為有原來的戶籍,在不同的情況下或者附籍當地,或者送歸原籍,而不被當成不稅不役的畲傜來處理。這樣的處置方式對地方政府來說或許是可以花費較小的成本,而同時阻止這兩群人串通。

綜上所言,明代晚期「族類」化畲人分類的出現或有兩種互相關聯的面向。山民在明代中葉與平地居民、山區移民間的區隔更為顯著,與其他人群更密切的來往與資源爭奪是區隔增強的可能原因,而數量更大的山區移民更集中在經濟作物與山區資源開採,或許也削弱了與刀耕火種為主之山民的合作或互賴基礎。更顯著的區隔是福建官方將山民與逋民分開,並且採用嶺南治理傜人的知識架構,把福建的山民進一步認知為「種族化」的「畲」。作為族類的「畲」從晚明開始被廣泛接受,這樣的概念影響了清代以來對畲民的管理方式,以及直到現代對福建山民的認知。

貳•畲民界限的消失與穩固

隨著「畲人」意義的變化,其在文獻中出現的區域也不同。南宋末年出現在閩粵邊界的漳州、汀州、潮州。從元代到明代中葉,被稱為畲∕輋的群體散布於南嶺與東南丘陵周邊,從閩浙邊界、贛南到珠江三角洲,都有被稱為畲的人群。而在晚明畲人逐漸種族化、特指為盤瓠後裔的內婚群體之後,除了歷史回溯之外,被稱為畲的群體限縮為福建與福建周邊的山民,乃有前引《春明夢餘錄》中「閩中有流民佘種」的說法。然而從清代中葉以來,被稱為「畲」的族群逐漸只限於閩東浙南,主要在福建福州府、福寧府與浙江溫州府、處州府的山區。當代在民族識別後被標誌為「畲族」的族群,雖然廣布於福建、浙江、江西、貴州、湖南、廣東諸省,卻也以閩東浙南山區最為集中。在一九八二年中國人口第三次普查,全國畲族人口中將近80%在閩東浙南,反而在南宋末年的閩粵邊界消失蹤跡。

對現今畲族集中在閩東浙南的現象,最常見的解釋是「民族遷徙」的結果,即畲族在晚明或其他不同時期從閩南、閩西遷徙到閩東浙南。人群遷徙在東南山區走廊在明清時期的確是顯著的現象,如萬曆《永福縣志》:「引水不及之處,則漳、泉、延、汀之民種菁種柘,伐山採木,其利乃倍於田。久之,窮崗邃谷,無非客民。」這些來自他府的人群占滿山谷,「累世曾不聞縣官之有庸調」,並常被官府視作地方動亂的源頭。崇禎時期的熊人霖(1604-1667)在〈防菁議〉中提及「菁民者,一曰畲民,汀上杭之貧民也。每年數百為群,赤手至各邑,依寮主為活,而受其庸值」,讓學者認為是畲民在晚明遷往閩東浙南的證據。然而這可能是唯一一條將畲民等同於菁民的史料。萬曆以來在閩東地區提及畲人的其他史料一則不曾認為他們是外來移民,一則未把他們與仰賴市場的種菁做連結,對畲人生計的描寫仍是火耕與打獵。此外,「遷徙說」也不能有效的解釋何以閩西、閩南的畲人會消失,從清代中葉之後就不在文獻出現,反而從清代中葉以後,「畲」這個族群名稱幾乎等同是閩東浙南山區的內婚山民。

欲了解這樣的歷史過程,必須梳理清代關於畲人的歷史文獻,特別是山民與地方政府之間的關係變化。清代對待原先處在統治之外的山民並沒有統一的政策,各層級政府因地制宜。如果從方志與地方文獻來看,清代前期福建各地開始出現山區畲傜漸與民人無異的記錄,唯在閩東有不一樣的走向。

清代東南山區地圖

一•畲民的消失:入籍與通婚

清初漳州府諸方志對畲人的記載主要襲自前引萬曆元年《漳州府志》(1573)的「徭人」條,而各志再就現狀加以補充,因此從不同時期相同條目的增添修改中可看出時代的變化。目前所見清初漳州最早有相關的記載、刊刻於康熙二十四年(1685)的康熙《漳平縣志》「畬客」條,前面的記載多半依循萬曆元年《漳州府志》,略作修正補充,然在結尾則改說「今之徭人亦少衰弱矣」。昔日畲傜之亂是因為管理失道,但現在「山首峒丁受約束如編戶,夫寬以待之,是亦輯亂弭變之道也」。而較《漳平縣志》稍晚、刊刻於康熙三十年(1691)的康熙《詔安縣志》直接引萬曆元年《漳州府志》作有「舊志徭人」條,主要敘述也與萬曆元年《漳州府志》類似,而結尾作「後山首峒丁略受約束,但每山不過十許人,鳥獸聚散無常所,漢綱當寬之爾」。這些對「山首峒丁」的評論被後來漳州一帶的方志所繼承,如康熙《漳州府志》(1715)的「徭人」條同樣承繼萬曆元年《漳州府志》,而文字幾乎與康熙《詔安縣志》相同。這些評論都在表示相較以往畲傜的威脅,如今的山民並不是主要的問題,而政府也寬鬆對待。

稍晚的康熙《平和縣志》(1719)「猺獞」條沿襲康熙《漳平縣志》的文字與架構,但把「山首峒丁」等評論作為「舊志論曰」,再加上自己新的評論。新的評論指出:「今則太平既久,聲教日訖,和邑諸山木拔道通,猺獞安在哉?蓋傳流漸遠,言語相通,飮食、衣服、起居、往來多與人同。猺獞而化為齊民亦相與忘其所自來矣。」比起前面諸志描述如今畲傜不再是威脅,康熙《平和縣志》更進一步強調太平之後山區開發而「諸山木拔道通」,山間傜獞跟「齊民」已經無所差別。相較於康熙《平和縣志》著重文化上的融合,稍後乾隆三年(1738)刊刻的乾隆《龍巖州志》「畬客」條文字敘述抄自前列諸志,而更肯定的以「今山首峒丁俱受約束,散處各山,無足慮爾」作結。其後附的「論」指出「畬客至今日微矣」。過去動亂是因為「以其非我族類也而外之故,加之以不堪」,而如今「許其編甲完糧,視土著之民一例,畲敢貳哉?」在前述康熙《漳平縣志》中提到「山首峒丁受約束如編戶」,既「如」編戶,則意味著康熙二十四年(1685)時的漳平縣山民尚未編戶。而包括了漳平縣,在雍正十二年(1734)成立的龍巖直隸州,其成立四年後刊刻的方志則稱這些畲客已「許其編甲完糧」,在制度上與土著沒有區別。在這段敘述中,《龍巖州志》「畬客」條的編者尚能分別龍巖直隸州下的漳平、寧洋有藍、雷、鍾三姓,而龍巖只有藍、雷二姓,可推斷畲客與土著間尚未如康熙《平和縣志》所說的「相與忘其所自來」,但從康熙到乾隆初年,龍巖州的畲客至少已經編入圖甲,與齊民沒有分別。

康熙《德化縣志》

比起漳州府,福建其他地區的方志對畲人描寫較少,但有相似的傾向。一山之隔的泉州府康熙《德化縣志》(1687)在描述畲人風俗與「三姓為姻,不通外姓,雖賣女為婢,而終必取贖,不嫁民家,恐絕其種也」的內婚制度之後,話鋒一轉到近來的畲人「國朝開運乃悉遵制編入家甲、從力役,與平民無别。但無土田,故不能附户籍,惟歲時祭祀死喪尚仍其舊」。查考宋元時期的畲民「繁盛盤踞」,而「今幾悉化為民」,可見教化之功。由此可知康熙時期的德化畲民已經編入家甲且服力役,只是未附戶籍,而幾乎跟民人無別。到了乾隆《德化縣志》(1746),除了前半段略從康熙《德化縣志》的描述之外,後面則加上「本朝遵制編保甲、從力役,惟歲時祭祀死喪尚仍其舊。邇來與土民聯婚姻,改其焚屍浮葬之俗,亦足見一道同風之化矣」。即從康熙到乾隆,德化縣的畲民不只編入保甲,更與當地土民聯姻,而葬俗也變易。當連內婚制都無法維繫時,與土民無別也是自然的發展。

康熙《德化縣志》中的畲民雖然編入保甲,但仍不能附戶籍,然而有些地方的畲民進入了戶籍系統。如南平縣在乾隆五年(1740)編審的時候將境內鍾、藍、雷三姓畲民合編為一圖,名為「普順圖」,作為該縣最後一圖,負擔錢糧。據言是畲民雷起元自發呈請與鍾、藍三姓共編。一開始這裡的畲民在「里圖榆枌之外」時,「言語各殊,質樸鄙俚」、「墾山為業,租庸不及」、「自為婚姻,罕與外人酬酢」。然而後來「世際昇平,亦佃民田耕耨,間有一二讀書者」。在乾隆五年之後,「編隸圖籍,亦有入庠者,蒸蒸染華風矣」。從這段描述中南平縣的畲民先是租地、讀書,而後主動爭取入籍,以參加科舉。

同樣在閩北的建陽,道光《建陽縣志》中的「佘民風俗」描述了兩種不一樣的畲民。大部分在建陽的畲民仍是三姓互相婚姻,不與外人通。唯有嘉禾里一帶的畲民,「半染華風,欲與外人為婚」。同時「亦購華人田產,亦時作雀角爭,亦讀書識字,習舉子業」。在嘉慶年間,有出來應試者,但怕被外人攻擊,因此冒姓應考。是以在建陽部分畲人在嘉慶時已經與土民通婚姻,而且有田土,但應舉時仍懼怕受到攻擊而冒姓。如已有田產且與土民通婚的話,似已經入籍。但即使如此,畢竟入籍未久,參加科考仍會遭受土民的擾阻。

這些康熙到乾隆間閩南山區到閩北山區的方志顯現出各縣對山民的處置不一,但總體的趨向是畲人逐漸與土著無異。無異的關鍵主要有二:其一是編入各縣的家甲或戶籍,或者承擔力役,或者承擔錢糧;其二是與土民通婚,最後連風俗都改易。前者的意義是納入了國家體制,改變了以往「不稅不役」的狀態;後者則是內婚體制的消解,在家庭組織上無法維持與外界的邊界。這兩項是盤瓠故事之所以要合理化的關鍵,然而在清代前半此兩點無法維持,這些山民也不再是盤瓠子孫。

二•畲民的出現:畲保

相較於前述福建各地從康熙到乾隆的發展是對待畲民逐漸與土民無異,閩東浙南的發展有不同的軌跡。目前看到清代初期閩東浙南地區最早與畲民相關的文獻來自同治五年(1866)修纂於浙江平陽《馮翊郡雷氏族譜》,其中收錄一則浙南平陽縣康熙三十七年(1698)由知縣所立的碑文。碑文內容是當時平陽知縣收到閩浙總督郭世隆之命,重申各都里保地棍不得「藉端科派畬民丁甲,以及採買雜項」。此是因為同年一月平陽縣、瑞安縣畲民雷起定等稱「畬民系出高辛之後,賜姓敕居各處,開山為田,以供賦稅,不編丁甲,不派差徭,歷朝成例,各省皆然」。而且前例已經示禁「一切差徭夫甲以及采買等項,畬民概行永免」。然而歷時既久,現在各都里保地棍都藉端勒索,讓「窮畲遷徙流離」。在福建的連江、羅源、侯官等地官府都勒石永禁勒派,因此希望溫州的瑞安、平陽可以立石重申,而得到總督批可。如果這塊立於康熙三十七年的石碑確實存在的話,應該是目前所知最早提到清初閩東浙南畲民的碑刻文獻,而且此前在福州府的連江、羅源、侯官已經立石碑。

而在閩東,光緒三十二年(1906)福安春雲雷《馮翊郡雷氏宗譜》收錄兩則繫年於乾隆三十九年(1774)的碑文,分別立於福鼎縣與霞浦縣。抄錄如下:

福寧府霞浦縣正堂加五級紀錄五次曹為呈請立碑等事。乾隆三十九年(1774)六月二十一日據畬民鍾允成等具呈前事,詞稱成等始祖乃高辛皇帝敕居山巔,自食其力,不派差徭,歷代相沿,由來已久。疊蒙歷朝各憲布化宣仁,案炳日月。迨康熙四十一年(1702)又蒙董州主賜立石碑,永禁各都鄉保濫派畬民差徭。各縣石碑現存可考,惟州前即今府前石碑被燬,各都保遂有濫派索貼之弊。成等呈懇府憲徐蒙批候檄飭嚴禁,毋許各都保濫派爾等差徭並索貼差務,俾其各安生業可也。合請僉懇伏恩准立碑,永彰鴻案,啣結不朽等情。據此。為查畬民鍾允成等,前蒙本府憲徐檄行出示嚴禁在案,茲據前情,除核案批示外,合再示禁。為此示仰各都鄉保人等知悉,嗣後務遵照憲,毋得仍前濫派畬民差徭,藉端索貼擾累,並索砍竹木等項,俾得各安生業。倘敢故違,許准受累畬民指名直稟,以憑拿就。各宜凜遵毋違,特示。乾隆三十九年八月十二日給。

福寧府福鼎縣正堂加三級紀錄三次王為遵批聲明恩准勒石碑事。抄蒙福寧府正堂加五級紀錄八次徐憲票,該畬民鍾允成等呈稱成為照舊復碑等事蒙批,據呈康熙年間鈐印州示,內有畬民居住山野,耑責畬民保長保固地方,烟差照例豁免等語。現今有無畲保長,及有無烟差,據寔另呈。再呈內有鄉保不得勒貼之句,亦指據詳細陳明,不得含糊混稟等。因畬民散居窮谷,人跡罕到,寔屬深山五谷。素沐皇仁,得沾雨化,歷免差徭,由來已久。現各縣俱有石碑仍存,惟霞邑石碑被毀。近因村都鄉保勿論奉公,濫派差務,即屬無事,不時索貼鄉民,擾累鄉愚,確有寔情,所以具稟。另請畲保長寧固地方。現今各縣山谷該有畲保,勅造烟冊,聲明籍貫,寔屬有之。除烟差外,所因額外鄉保濫派差徭,索貼差務,致成等仰懇天台一體同仁,皇准照舊勒石復碑,以杜濫派,豁免差徭,百年千秋等因,到縣。蒙此業經出示行禁革在案。茲據畬民鍾允成等呈懇勒石前來,除呈批准勒石合行刊示,仰閤邑人等知悉。嗣後畬民應歸畲保長編查約束,豁免差徭,毋許地方濫派及索貼差務,俾其各安生業。倘敢不遵,許受累畬民指名具稟赴縣以憑詳究。各宜稟遵毋違,特示。有仰遵照,乾隆三十九年四月二十二日給。

雖然這兩道碑文是光緒年間抄錄,然而地方官的姓氏與年分準確無誤,並文中呈請重立的乾隆三十九年霞浦縣石碑仍在,故應有一定可信度。如果此二文獻可信,在康熙四十一年(1702)福寧州知州董鴻勳已出示禁止鄉保向畲民勒派徭役,而在乾隆三十九年用作證據、有知州官印的示文更明令畲民由自己的保長管理,豁免民徭。康熙四十一年時並在福寧州下各縣立碑,到乾隆三十九年時各縣石碑仍存,惟州治所在之寧德府∕霞浦縣石碑被毀,故鄉保又向畲民勒派。案康熙四十一年時福寧州僅下轄寧德、福安二縣,連同福寧州所在地(即雍正十三年成立之霞浦縣),應有石碑三通。故首則是乾隆三十九年時以福寧府知府徐元的許可,呈請霞浦縣令曹鳴謙恢復舊碑,並重申禁令。而福鼎縣乃是乾隆四年方成立,不應有碑。故次則是以福寧知府徐元的同意請福鼎縣知縣王應鯨勒刻新碑。次則文獻所繫時間比前則早,因此應是鍾成允等人在乾隆三十九年四月二十二日之前取得福寧府知府徐元批准,福鼎縣首先遵照福寧府票批准勒石,並且重申嚴禁。之後鍾成允等再向霞浦縣知縣呈請勒石重申。

盤瓠故事

霞浦、平陽的畲民都用了來自盤瓠故事的「畬民系出高辛之後」而可以免稅免役等說詞,另外以福州府的石碑作為佐證。而乾隆三十九年碑文提到的康熙四十一年福寧州知州所立的石碑在七十餘年後已經不在,鍾成允等人是以盤瓠故事的說法、其他縣仍存在的碑,以及保留有官印的示文來向福寧府知府證明七十餘年前曾令免畲民差徭。由知府採信此說,可知立碑與保存相關文獻的重要性,而以開山公據等文書存在的盤瓠故事,或在族譜中抄錄、以證實本身利益的官文書∕偽官文書或有實際存在的理由。在此不知福寧知州、福寧知府與閩浙總督是否因這些文書免除畲民雜役;然從次則中官方示文說畲人散居山野,故以畲保自治,僅求「保固地方」而豁免雜役,或許才是官方主要的考慮。

既然康熙三十七年平陽縣與康熙四十一年在福寧府的石碑已經無法看到,目前可見免除畲民雜役的最早的實物記錄是保存於仙遊文廟、在雍正五年(1727)所立之石碑。根據《中國少數民族古籍總目提要·畬族卷》的記錄,此碑碑面文字模糊難辨,但有拓本留存。在此以拓本照片錄文於下:

聖王御極,皇仁浩蕩。凡民間一切差徭,蒙諭查實豁免。況雷、藍、盤三姓畬民,原無一定住籍,散(中缺)自食其力。沐歷代洪恩,載入流煙冊內,概免一切差徭。如福州府各屬畬民,現有勒石優免。獨興屬(中缺)例,動欺孤丁單姓,諸色雜差叢集,畬民是以疲于奔命。本年五月內畬民藍聖時、起葉等(中缺)永保畬民生聚等事,具呈總督部院大老爺高,蒙批府行縣查例。幸蒙本縣正堂加一級蕭照例具詳,並飭示禁在案。但恐年久月深,風雨損壞,謹勒(中缺)聖朝浩蕩之恩,督縣衿恤之仁也。謹誌。歲龍飛歲次丁未年七月戊申之秋。畬民藍起葉、聖時、朝容,雷永雷。藍元長、振□、元賢、香姐、梅雪、聖貴、珠妹、□寶。雷□姐、應龍、朝雷、長遠、振寧、憑祥、朝安、奉治。鍾宗仁等仝(下缺)

此碑開頭說「民間一切差徭,蒙諭查實豁免」,況且是無地、無住籍的山區畲民。因此畲民載入流煙冊內,應該要豁免一切差徭。然而畲民勢單力薄,仍然被派諸色雜差。根據碑文,在此之前福州府已經立有碑文免畲民雜差(或許就是康熙三十七年平陽縣碑提到的侯官、連江、羅源碑),然隔壁的興化府卻沒有相關公告。因此畲民藍聖時等呈告閩浙總督,由縣方查例,申禁畲民雜役,並且立碑為證。而仙遊縣畲民所持論點之一是他府已有碑優免,本府應該比照。從浙南的平陽到已經屬興化府的仙遊,我們可以看到雖然不少行政措施都是在縣或府的範圍中執行,但以本府應該比照的理由,類似的政策讓閩東浙南形成一體。值得注意的是此碑之立是由「畬民藍聖時」等向縣府呈請,而碑後署名首先便冠上「畬民」名號,帶頭有三名藍姓與一名雷姓人士,接著是八名藍姓、八名雷姓,與最終一名鍾姓人士。如果在此以前文獻中的「畬民」、「畬人」都是來自外界的稱呼,這塊雍正四年的碑可能是現存山居人群最早將自己標誌為「畬民」,並行諸文字的實物例證。

賦役不均、勒派差糧,是明清地方社會長久以來存在的問題。而在康熙中期閩東浙南的畲民開始抱怨被勒派,甚至有能力上控,也說明他們與官府距離並非如此遙遠,至少不是如約略同時期〈猺民紀略〉中描述的汀州山區傜民「隨山遷徙,去瘠就腴。無定居,故無酋長統攝,不輸糧,不給官差,歲獻山主租畢即了公事。故無吏胥追呼之擾」。以前學者討論這幾塊碑時,多著眼在畲民受地方政府壓迫,然而引文提及由畲長統領之「畬保」的設置與加強,或許方是讓閩東浙南畲民與其他各地有所區別的關鍵所在。尤其乾隆三十七年福鼎縣的石碑提及康熙年間「畬民保長」的設置、「畬民應歸畲保長編查約束,豁免差徭」,是了解閩東浙南山區管理的重要線索。

閩東浙南畲保的設置散見於方志與文集中,而多與當地清初重整里甲賦役、推行保甲相關。如江蘇人儲右文在湖廣京山縣知縣任內因為「按畝釐訂冊籍丁田」讓該縣無逋糧,又「力行保甲法,懸牌編戶」讓該縣「奸匪屏息」,受到福建巡撫賞識,於康熙五十四年(1715)特命以知州銜領寧德縣。上任後針對總戶朋戶、戶田不符的狀況,特別注重核實簿冊、清理戶口並造實徵冊。位在閩東的寧德地形複雜、又是福建往浙江的孔道,「奸匪易透越,菁客、畬民雜處」,因此他「力行保甲……尤嚴覈烟戶冊。令十家為甲,十甲為保」,而「菁客設菁保,畬民設畬老,胥委牌稽覈,黠暴帖息」。

而鄰近的羅源縣面對明代以來的簿冊脫離現實,賦役不均的問題,在康熙七年(1668)曾清查田戶,而到康熙五十八年(1719)知縣王楠更將原來沿襲明代編制的十八里依照地理位置改編為四十四村。之下再從烟戶冊中以十戶為甲,十甲為保,由保長稽核戶口田畝,督催錢糧。換言之是讓沿用自明代而經過數百年發展與現況差距甚遠的里甲劃分形同具文,而以土地為基準重劃,並且重新核對戶口,以新成立的保甲、烟冊、順村糧冊來管理。而在新畫保甲的同時,也一併清理畲民、菁民人口:

保甲昉自周禮,欽奉聖諭嚴保甲之頒,遵行已久,務選謹厚之人承充。每年編查烟冊,遍告鄕民,謹守條約。於點烟之日稽其户口,核其田畆,即令保甲諭催納糧,而順村糧冊所由設焉。又有畬民雜處境內,歷世相仍,與民一體。其稽查奸良責之畬總,每年取具冊結存案。其深山僻處有汀州、江西等處人居住,搭寮種菁,勢難盡驅。康熙五十八年奉文每年冬季一併查點,取具地主各結填入循環簿,申院查考。並將地方利弊、民生急務刊列諭冊,計二十八條,分發各村,實力勸諭遵行,日久庶幾俗美風清。

從寧德縣與羅源縣幾乎是同時期的戶口清理中可以看出,這兩位縣令顯然與熊人霖不同,將畲民與菁客分開處理。他們的治理下有三種人群:一般在籍的人民、「歷世相仍」的畲民,以及外來的菁民。菁民既然人數眾多「勢難盡驅」,於是或自畫成菁保,或由地主作結自立一簿冊,申報查考。而畲民無論是設畲老、畲總或是前面碑刻中提到的畲保,亦是登記造冊,但由其自理。不同於有些地方的保甲(或謂家甲∕鄉保)還具有催徵錢糧的任務,沒有土地、戶籍的畲民編成總、保,顯然是為了治安的理由,因此其工作是「稽查奸良」,其效果是「黠暴帖息」。對畲保、畲總,也沒有提到賦稅與差役的要求,如畲民提出的康熙年間告示中的「耑責畬民保長保固地方,烟差照例豁免」,或如雍正五年仙遊碑刻中所說的「載入流煙冊內,概免一切差徭」。寧德縣與羅源縣的兩條材料分別來自弟弟所寫的行狀與執行此政策的縣令自己編纂的方志,因此不無展示政績的成分,實則保甲當然不是從他們開始,而閩東浙南的畲保也未必是從他們、或只在這兩縣實行。在嘉靖年間福州府受菁民所苦的永福縣便提到縣令文惠「務立保甲之法,以束菁戶、畬民,民甚賴之」,然而施行的細節並不清楚。康熙年間閩東地方長官治理畲民的方式或許接近明初的「撫傜土官」原則,由畲∕傜人自理,「畬民應歸畲保長編查約束」,以穩定秩序為優先。明初傜人招撫後或免賦役,或納山賦,而清初閩東浙南的畲保似也不需負擔國家的賦役。

然而這樣的狀況顯然很難維持。從康熙中期畲保或許尚未成立時畲民就已經抗告遭鄉保勒派,何況登記造冊之後,被地方官吏或鄉保侵擾的狀況恐怕只會更嚴重。前述乾隆三十九年福鼎縣、霞浦縣告文便是因為有了畲保之後,還被「鄉保濫派差徭,索貼差務」,因而上告。而目前時屬處州府的龍泉縣與雲和縣都保留兩塊禁止地保索累畲民的石碑。這兩塊石碑分別立於乾隆二十一年(1756)與三十年(1765),都是因畲民無法忍受地保勒索而上告縣衙與府衙的結果。而平陽《馮翊郡雷氏族譜》在收錄康熙三十七年碑刻之外,下一篇便是嘉慶七年(1802)因衙門重建將碑移開,平陽縣畲民又遭地棍滋擾,上告請依康熙三十七年宣示重新再立的碑刻。也就是說,即使有畲總、畲保的設置,也未必可讓畲民免於官方組織及其代理人的侵擾。

在被認為是畲民可以免除一些來自國家的需索,但同時又需要屢次上告的情況下,維持「畲民」這樣的身分成為必要。從南宋末年「畲」首次用來指稱一群人時,文獻中出現的畲人∕畲賊∕畲民可以都說是「他稱」。一直到康熙年間的閩東浙南,首次可以在文獻上看到一群人自稱為「畲民」,以這個名義來告官。如果族譜中抄記的文獻仍有可疑之處,雍正五年仙遊縣碑不但在內文中的敘述是「畲民」鍾、藍、雷諸氏人等上告,而最後的署名也特地加上「畲民」的頭銜。換句話說,這些畲民的出現是因為地方政府把他們當成畲民。儘管所謂畲民的認同未必及於這個群體中的所有人,畲民的身分是這群住在山裡的人面對國家之後,主動或被迫拿來與之周旋,抵擋國家及其代理人的憑藉之一。而一次次的上告、形成文書、刻於碑銘,也讓這個群體的輪廓更清楚。

閩東浙南與福建其他地方處理山民問題採取的策略不同,也因此產生不同的結果。或許因為兩者用來比較的史料在數量與細緻程度上有差異,而且方志類的史料勢必會傾向官方的立場,然而總體上來看,上節在閩南、閩北從康熙到乾隆地方政府的策略多是逐漸讓畲民與土著沒有不同,無論是「編入家甲、從力役,與平民無别」,或是直接編入圖甲繳納錢糧。結果是讓差異逐漸消失,而這些地方在十九世紀之後便很少聽到畲民的聲音。閩東浙南在康熙初年便讓畲民不需納糧當差,而後又以畲保、畲總讓其自理,這些制度上的差異在閩東浙南形成了穩固的畲人族群。往上行,中央政府認定了畲人就是在閩東浙南。如閩浙總督喀爾吉善收到皇帝呈覽近邊各省蠻夷圖像的旨令,乾隆十七年(1752)上奏:「查閩省界在東南,外夷番眾甚多。臣等繪圖進呈通計畬民二種,生熟社番十四種琉球等國、外夷十三種。」這兩種特定指出來的畲民即成為《皇清職貢圖》中「古田縣畬民、古田縣畬民婦」與「羅源縣畬民、羅源縣畬民婦」之條目。往下行,則讓原本或許在體制之外的山民,從與地方政府的接觸當中,認識了身為畲民這樣的角色。康熙初年兩者策略的差異或許可能與人群遷徙有關,即可能因為閩東移入了更多畲民讓地方政府不得不採取羈縻的路徑;然而是制度上的差異塑造了、同時也維持了這樣的身分,讓畲這樣的身分在閩東浙南山民間觸及更多人、維持更長時間。

三•入籍與赴考

從上述梳理可以看到康熙末年閩東浙南部分縣分已經實施畲保,在乾隆時期持續下來。即使實際施行的程度與成效未必確實,但一直是閩東浙南處理山區問題屢被提及的政策。如嘉慶十一年(1806),皇帝下令發給各州縣由葉紹楏(?-1821)上奏的《保甲事宜》,諭各州縣遵照辦理。閩浙總督汪志伊(1743-1818)與福建巡撫張師誠(1762-1830)查按福建情形需因地制宜,而有四條陳奏。其中一條為「閩省畲民熟番應一體編查」:

查福州福寧等處有畲民一種,及臺灣府屬附近生番地界之熟番,久已涵濡聖化,與平民無異,自宜一併編查,以免奸良莫辨。應飭各廳縣於畲民熟番中,選舉安分守法、粗知禮義之人,充為牌甲保長,照式一律辦理。

在此條中他們認為臺灣的熟番與閩東的畲民其實已與平民沒有差別,因此也要編入保甲,然而應該在畲民、熟番選擇安分者為牌甲保長。言下之意則畲民所編的保甲與平民有所區分,是在畲民中選擇保長。他們的提議為嘉慶皇帝接受,諭「畬民、熟番與齊民一律辦理」,可看作對福州府、福寧府實施畲保的正式諭令。而根據同治《景寧縣志》:「今法十甲為一保,立一保正。十家為一牌,立一甲長(其畬民則編為寮長)。每家給一門牌,登記戶口,申明條約,懸諸門首。倘有遷移事故,通知甲長,於循環二簿更註。」在甲長後小字註「其畬民則編為寮長」,表示到了十九世紀,浙南之景寧縣畲民與平民所編的保甲是分開的。儘管實際的運作可能有落差,但這樣制度上的分別在閩東浙南是官方維持的政策。

畲民編入冊籍、自成畲保而免除徭役,在清代初期是為了控制畲民、又防止他們受胥吏、鄉保壓迫而流離的措施。然而編入保甲並不代表納入民籍,而與其他平民有一樣的權利義務。有些學者認為閩東畲民在乾隆初年陸續「編圖隸籍」、「編甲完糧」,這樣的說法有所謬誤,實則對閩東浙南畲民何時取得民籍、畲保維持到什麼時候,並沒有明確的史料記載。儘管畲民入籍的時間難以確定,但從乾隆中晚期開始,閩東浙南的山區居民開始遵循官方的管道,參加科舉以向上流動,發生數起土民以畲民為異種為由,阻撓其參加科舉考試,而畲民告官的事件。從中可看出部分畲民已取得可以赴考的民籍。

根據學者的整理,有史料根據的阻考事件至少有四次,告官者分別是乾隆四十年(1775)浙江青田的鍾正芳、嘉慶七年(1802)福建福鼎的鍾良弼、道光六年(1826)浙江泰順的藍芳與道光二十四年(1844)浙江平陽的雷雲。這樣的緊張關係是因為原本不通文字的山民開始學會掌握文字,在固定的科舉員額下對其他土民產生威脅,同時也是因為原先較為荒僻的閩東浙南山區愈來愈多人參與科舉,在同樣開始爭取上升管道的競爭關係之下,「畲」這樣暗示不同族屬的標籤成為被排擠的依據。一般在討論閩東浙南畲民赴考受阻時,注重的部分是畲民愈來愈有文化。然而赴考不僅需要文化能力,同時還在取得赴考所需的「籍」。不管是藉由頂買、冒名或是直接納入民籍,至少有一部分先前被歸為畲民的人從乾隆中晚期開始取得具有科舉資格的戶籍,而爭端的開始便是這些原先沒有資格的人成為當地土民的競爭者。如果我們將其與乾隆中葉之前抗勒派的碑放在一起看的話,這裡呈現的其實是畲民身分策略的改變,而在這幾次衝突中,也可看到地方官員對處理畲這樣的群族有不同的策略。

乾隆四十一年青田縣令吳楚椿因為赴考受阻的鍾正芳上告,受處州知府之命查辦,而寫了〈畬民考〉。這篇文章他首先描述被土人標舉之「畬民」的狀況:

順治間遷瓊海之民於浙,名畬民。而處郡十縣尤多,在青田者分鍾、雷、藍、盆、婁五姓,力耕作苦,或佃種田畝,或扛檯山輿,識字者絕少。土民以異類目之,彼亦不能與較。我國休養生息,人文蔚起,畬民有讀書者入衙門、充書吏,未敢考試。間出應試,土人輒攻之,曰:「畬民係盤瓠遺種,獸類也者。」

從這段敘述中可以看出,畲民從佃種田畝開始,而後學習識字,到能參加科舉前已經有人「入衙門、充書吏」,不管對文字或對政治都有一定的經驗,已非刀耕火種、不與外界往來的山民。接著吳楚椿認為,這些被土人稱之為畲民的人群,根據《浙江通志》,是順治十八年因為「閩海交訌」,而浙江巡撫「遷海濱之民於內地,給田給牛,俾安本業」,把他們從瓊州遷往處州。「畲」字原來不指人群,處州當地土民因為這些人「自番而入」,而造一「入番∕畲」字來稱呼這些人。然而「國家中外遐邇一視同仁」,何況這些人「本屬瓊海淳良,奉官遷浙,力農務本,已逾百年」,在整個處州合計不只千戶。連「惰民樂戶」都可改業,「獞猺荒徼」都設立學校,怎可因為土民荒誕不經之說,而阻止他們上進,因此應讓畲民赴試。

《續青田縣志》(節選)

吳楚椿將〈畬民考〉納入自己所修纂的《續青田縣志》中,想必十分重視。然而此事一直到嘉慶八年(1803)才獲得解決。在嘉慶《欽定學政全書》收入的咨文中,浙江巡撫阮元(1764-1849)採用青田知縣吳楚椿的說法,認為畲民是在順治十八年時由瓊州遷入的農民,而其論理的方向基本上與吳楚椿〈畬民考〉雷同,而更強調國家制度層面。如咨文舉出「考《學政全書》所載,各省、府、州、縣學額,各土司有猺童、湖南貴州俱有苗童,此外雲南威遠之彞人、四川建昌茂州之羌苗、廣東之黎侗,類皆漸摩風教,登之黌序。至各省回民錯處,久與漢民一例考試,隸仕籍者頗不乏人」,呼應了「中外遐邇一視同仁」的說法。而這些畲民亦非異種之人,而是「自順治間遷居內地,納糧編戶,務本力農」。在〈畬民考〉中在論證此點只說「力農務本,已逾百年」,而在嘉慶時更加入「納糧編戶」,顯現了乾隆與嘉慶之間的差別,即畲民「納糧編戶」是關鍵點。阮元最後的處置是「准其與平民一體報名赴考,仍照苗猺應試之例,取額不必加增,卷面不必分別,但憑文去取」,並且許其從苗童例,由五童互保,再由土著廩生保送,以解決土民不為其作保的問題。此條僅針對處州府,因此隨後在溫州府、福寧府又有受阻畲民上告的事件。

在接下來的事件中,「納糧編戶」似乎成為畲民應得入試的關鍵理由。如嘉慶年間福鼎鍾良弼赴試時因縣書與生員勾結,指他是畲民而不准與試。福建巡撫李殿圖論此事,首先駁斥高辛氏、盤瓠之後的說法,接著認為「今我國家文教昌明,遠邁千古。現拓地二萬餘里,其南為回疆,北為準噶爾地,即與畲民無異。今北路巴里坤改為鎮西府,烏魯木齊改為迪化州,業經興學設敎、誕敷文治,是未入版圖者無不收入版圖,而爾等將版圖之內曾經輸糧納稅,並有人庠年分確據者,以為不入版圖,阻其向往之路,則又不知是何肺腑也」。李殿圖將畲民的爭議放在當時帝國擴張、四海一家的框架之下,而這些已經「輸糧納稅」的畲民,自然跟版圖內的帝國子民一樣可以向化。而如道光時期考試受阻的雷雲,則自稱「祖自順治年間遷居平邑,已歷多代,力農置產,實系身家清白,並無各項違礙」,也都強調長久以來進入國家體制的重要性。

在科考的爭議當中,閩東浙南畲民遇到的狀況與之前不同。在康熙到乾隆中期之間這些山區群體面對的是官方與外界勢力的侵入,已無法保持此前的距離。山民的策略是接受畲民的外部標籤,以凸顯差異的方式取得官方勢力的保護。而在乾隆晚期之後,入版籍是登上科舉階梯、向上流通的門檻。山民面對的是因為這些差異所帶來的打壓,而泯除差異是某些山民晉升的關鍵。對此時的官方來說,畲民與土民並無不同,一應赴考是最好的選擇。官員的回應一方面欲消除差異,但另一方面也保留了「其實有差異也無妨」的暗示,關鍵是進入國家體制,即如苗蠻也可應試,而實際上阮元的解決方式即為「仍照苗猺應試之例,取額不必加增」。在清代初期,基於盤瓠故事支持的免徭體制在地方政府維持穩定的前提之下在閩東浙南可以接受,但到了科舉爭議中則是要否認此故事的合法性。而對地方土民來說,會讀書的山民是新的競爭對手,反而必須要強調彼此之間的差異,特別是畲傜的異種特質。

由於學額有限,但參加科舉的人日益加增,因此不限於畲民,清代中晚期有許多地方都發生類似的爭議。無論是冒籍、寄籍、棚民、客民、畲民、苗蠻等,都成為土著欲排除在科舉考試之外的對象。事實上即使阮元已經明令畲民可赴考、並載於嘉慶《學政全書》,但道光六年(1826)年溫州諸生又稟於學使,而這次的決定是以「身家未為清白」的理由不准畲民與考。這樣的決定隨即被鄰近的處州府麗水縣跟上。從乾隆末年以來阻考屢次發生,可以看出「身分」在地方社會爭取有限資源時的重要性,在地方造成緊張關係。同時這些事件也可以看出一個趨勢,即國家的力量延伸,即使是山區也被涵蓋,以往不稅不役、「無吏胥追呼之擾」、「老死不入城郭」的畲民,如今不但有人可以「充書吏」,甚至考科舉。

四•閩東浙南畲民邊界的強化

雖然畲民相關的史料零碎,但從「畲保」到「阻考」,可以勾勒出清代初期到中晚期閩東浙南山區的山民與國家之間的關係。清朝鼎立之後,被定位為畲人的山中內婚群體受到國家代理人的勒派,閩東浙南地方政府採取的政策是將原本就無戶籍、無恆產的畲人組成團體,由他們自行管理,地方政府原則上不徵收他們的物資與人力。這麼做的原因是防止他們因為受到物資與人力的侵害流離失所,與其他的流民共同成為地方秩序的威脅。福建其他地方在此時未如閩東浙南設置畲總等組織,或許是因為當地的山居內婚群體不足以造成地方秩序的威脅,如康熙二十四年的《漳平縣志》就已經表示「今之徭人亦少衰弱矣」,因此在清初的戶籍整理與保甲推行中,把畲人與土民納為一體。然而閩東浙南自晚明以來有可以知道是從汀州等地移入的菁民群體,與畲民有相互結合致亂的可能,故需要作總甲以監控管制。

更進一步的說,並非「畲民就是菁民」,而是由於畲民與菁民在山區有結合致亂的可能性,在地方治理上被相提並論,讓菁民普遍之區域的畲民進入地方政府的視域,因此對畲民採取不同的管理方式。其結果是晚明清初地方政府受菁民困擾的地方,與後來畲民的分布重合。然而畲總之類的組織顯然並不是很成功,並不能防止畲民受到吏員、鄉保、地棍等對其人力與物資的索求,乃至於山中內婚群體從康熙一直到嘉慶年間需要屢次以畲民的名義向官方控訴,甚至要求立碑公示。在這樣的過程中,畲民這個分類範疇被強化,而不像福建的其他地區逐漸消融。

然而同時被歸為畲民的這個群體也並非沒有內部區別、沒有變化。部分畲民從火耕游獵到成為佃戶、受雇於寮主或地主成為雇工,到了乾隆時期有些山民累積了足夠的文化資本足以成為書吏,甚至參與科舉。從雍正到乾隆初年,隨著東南海疆的平靖,清廷加強對東南山區與海濱的控制。在這段時間,除了永春州與龍巖州的成立之外,在閩東地區將福寧州升格為福寧府,並且新增了福鼎縣、霞浦縣,以及福州府山區的屏南縣。新的政區即意味著在這些山地區域多了新的官僚與新的科舉員額,地方政府更深入之外,也對山區居民開啟了新的機會:成為胥吏或透過科舉得到功名、進入官僚系統。有限的新資源成為地方社會競爭的目標,在競爭激烈的情況下,人群間的差異更被凸顯出來。

對部分累積足夠文化資源的山民來說,畲民這種身分反而是一種阻礙。這種阻礙未必出於兩者之間的實際差異無法弭平,而是對他的鄰居來說,這樣的差異必須被放大。如道光《遂昌縣志》「畬民」條,跟隨著乾隆四十一年青田縣令吳楚椿〈畬民考〉的說法,稱畲民是清初從廣東安插入衢、處、溫三州。歷年安分守己,兩百年來「亦有積累成家業者」。間有冥頑之徒父老也諄諄訓誡,「與他處外來強橫刁詐棚民不同」。然而因為服飾語言「猶沿蠻俗」,因此「好事者每圖之以示異」。這條記述顯然傾向畲民的觀點,強調自己與外來之棚民不同,然而他們與土民不同的服飾與語言仍被「好事者」拿來作文章。即使已經到了光緒年間的《侯官縣鄉土志》,提到畲民原來「禮俗不通,言語不同,久已化外視之矣」。然而「近數十年來,漸與土人同化。雷、藍二氏,間或僑居省城,且有捷鄉會試,登科第者」。但最後的結語卻是「然其種界划然,族類迥異,大抵與兩粵之猺,滇黔之苗同一血統,烏得不區而別之」。雖然這條記載已經受到西方種族概念的影響,把畲人稱為「畲族」,但仍反映出當地知識人認為即使畲民已經與土人同化,不僅已經不住在山上,甚至也取得了功名,仍「烏得不區而別之」的看法。

到了十九世紀,即使畲保等設置不復存在,無論是地方政府或其鄰居都已經很清楚他們是誰。如同光緒《福安縣志》在列出各都圖後,外加「各都畬民村居」,將各都畲民居住的村落給條列出來。就算不再是對地方秩序造成威脅、流動不定的山民,亦已成為血統、風俗都有差異的非我族類。當十九世紀閩東浙南開啟編纂家譜的風潮時,部分被歸為畲民的山區互婚群體也開始利用族譜的語言製造自身的族群論述,為分散各處的山民創建共同的祖先歷史,與繼承自祖先的血緣連結。而西方的種族概念傳入中國後,此時閩東浙南穩定的畲漢邊界,以及畲民內外所製造出來的族群論述,遂成為政府官員、人類學家與地方人士認識作為種族之畲族的基礎。

參•結語

以往對畲族歷史的研究常預設了畲族本質性的存在,而在文獻中追索畲族活動與遷徙的蹤跡。本文並未否認山區不同型態的人群區隔確實存在,也不否認人群移動對族群分類帶來的影響。然而本文認為要了解讓這些東南山區互婚群體自認為同屬於一個跨地域之族群類別底下的歷史過程,必須同時關注塑造族群的內部與外部的力量。本研究對於畲人∕畲族的探索即沿著這條路線前進,而在這篇文章中主要從外部的分類出發。

「畲」在南宋成為官方對不在國家統治下之山民的他稱。其出現背景是政治、經濟重心轉移與東南山區的開發,與國家合作的平地居民爭取山區資源,而與被限縮生活空間之山區原居民的衝突。從元代到明代中葉,被稱為畲的人群包括山區的原居民、也包括被視為逃離政府統治的逋民。對以平地農耕為基礎的平原國家來說,無論原居或逋逃,這群山區的居民是擾亂地方秩序的潛在威脅、是討平或招撫的對象。特別在兩政區的邊界、官方勢力鞭長莫及之處,不受行政區約束的山民與逋民更是統治者的難題。到了明代中晚期,官方對「畲」的論述有所轉向,從傾向統治狀態的區別到傾向族類的區別。將山民與逋民區隔開來可能是治理政策的結果,然而來自山民與平地居民互動之下、山民日益加強的認同符號(盤瓠)也推動了這樣的區分。

清代以來地方政府對於山民不同的治理政策影響了山區群體的分類形態。清初閩南等地推行保甲、重新整理地方秩序時,傾向一併將山民編入家甲,與平民同樣派差,而已置產的山民也逐漸取得戶籍。閩東浙南從康熙以來則將山民分類治理、將畲民自成畲保而與其他外地流民分開。會有這樣的差異或許是閩南等地從晚明以來山區開發的進程讓較多山民改變經濟型態,從佃農傭工到置產通婚,而差異日漸消弭,保持游耕型態的山民數量較少。而閩東浙南除了這樣的歷程發生較晚外,山區尚有大量種菁、開礦,不在戶籍之內的流民,成為山區秩序的隱憂。畲總、畲保的設置是以最小成本維持地方秩序的考量,讓畲民由畲長自治,免受地方派差,以免畲民無法負擔、被迫流離,與流民連成一氣。對免受徵派的強調,以及從康熙到乾隆年間屢次的上告,顯示的是山民的生活領域受到侵害,制度上的保護效果有限。然而分治的方式讓閩東浙南山區畲民與土民的區分存續下來,互婚的山居群體也要以此名義與官方周旋。

當山民定居已久,內部有更大的分化,而隨著經濟型態、地方權力架構的變遷,「畲民」這樣的身分反而成為部分山區群體欲加入主流結構的阻礙。取得經濟、文化資源的山民在取得戶籍後,希望透過科舉等方式向上流動;然而在地方社會資源競爭的背景之下,當地的主流群體則持續保留、甚至強化此區別,以將山居群體排除在體制之外,阻止他們分享政治、文化等資源。前期的制度性因素與後期地方社會的資源競爭,強化了畲民與土民的區別,讓「畲」成為邊界分明的血緣與文化群體。這樣的分界不僅成為後來中國民族識別的根據,也成為當代畲族進一步塑造認同的基礎。

本文從族群外部的材料出發,認為對所謂畲民的了解必須放在東南山區四種群體動態關係的框架之下:1.國家及其代理人;2.在國家體制之內、取得入住權,從平地進入山區的土民或齊民;3.脫離國家體制、尚未取得入住權,但已經進入山區的移民、流民或客民;4.在國家體制之外,原本就居住在山區的原住民。這樣的分類當然是權宜而相對性的,且這四種分類並不能就直接轉譯為族群。如客民可能定居當地已久、繁衍數代,然而在資源競爭的情況下,有更早且取得官方認可的土民存在,刻意與之維持區別,因此仍保留在概念上與制度上的客民身分。「客民」與「原住民」的界線也未必明確,如此地已有更早遷入、在國家體制之外的原住民,後來遷入也在國家體制之外的人群,相對之下就成為移民。

在資源競爭的情況下,這些人群區分可能更為加強,從政治、經濟狀態下的區別,提升到血緣、文化等本質性的族類區別。而在資源競爭較和緩、或國家勢力增強的情況下,客民與原住民也可能在一定條件下進入國家體制,同化為齊民。然而經濟型態轉變而累積了經濟資源,甚至將此經濟資源轉化成文化資源的客民或原住民,也未必就可順利融入主流。即使各項條件已經轉變,這些繼承下來的人群分類仍可能持續影響實際上各方面都已經相近的人們,成為操作認同、結盟或排他的文化依據。南宋晚期畲作為不從屬於國家的山居人群、中晚明以來「族類」化的畲民分類、以及清初以來畲在閩東浙南的維持與在其他地方的消失,均無法脫離人群關係與國家治理、經濟型態與文化模式的交錯影響。換句話說,畲這個分類從南宋末年到當代的出現、變遷與移轉,實與這個時期中國東南山區的人群關係與政治秩序息息相關。這些人群在不同時代下的推移,形塑了當代的人群分類格局。

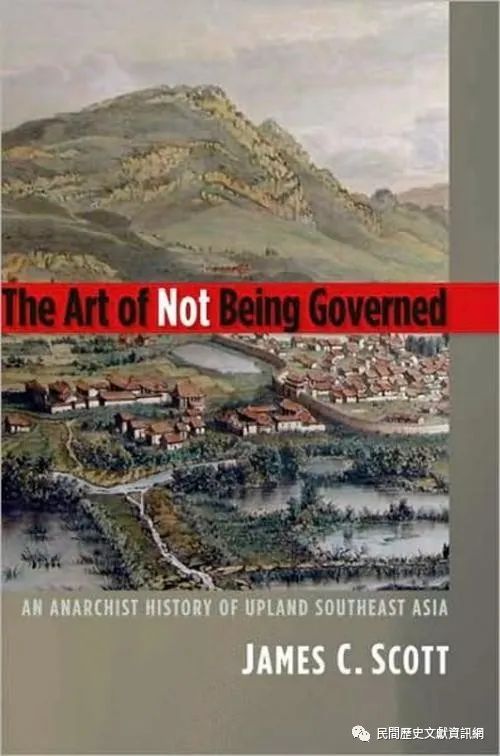

《The Art of Not Being Governed》

不同於James Scott在The Art of Not Being Governed 書中所描述的山中逃離國家統治的人,畲民歷史呈現的是以平地為基礎、中央集權的王朝進入東南山區,徵收物資與人力時的人群變化。以「自古以來不稅不役」來定義的「畲」是一個介於統治與不被統治之間的類別,即在前現代國家有限之統治技術底下進入視界,但又無法完全控制的群體。這個類別反映的當下中央國家的治理技術與對山區的統治狀態,因而在不同時期畲是所有不受統治的山中居民、是需要另外羈縻管理的別種族類、是在帝國底下與其他子民並無不同一應向化的齊民,或是有特殊文化但共同組成中華民族的少數族群。另一方面,「畲」這個類別又有其積累的歷史意涵,從南宋末到現代,人們都參考此類別在前一個時代的意義來描述這個群體,並加入當代的新解釋。因此對人群類別來說,所謂的連續性與其說是同一人群的延續,或者更是知識與想像的延續。實際上的治理需求與概念上的歷史積累,這兩方面的結合讓各時期的畲這個類別處於當代情狀與歷史論述、現實與想像的張力之下,而有不同的面貌。

如果以長時段的歷史來說,東南山區畲民的例子可以放在帝國擴張的框架中來看。以定居農耕之平原為基礎設置,徵調人力、物力的國家組織,如何管理因不同生態環境(山區、水面、森林、沙漠等)而有不同經濟、社會型態之人群(游牧、火耕、漁獵、採集等),無論這些人群是在統治範圍內,或是在統治範圍擴張中遭遇到,都是難以處理的問題。對治理技術有限的前現代國家來說,除了官僚與武力組織的設置之外,文化操作與政治資源的分配亦是重要的一環。然而在實踐的層次上,同樣重要的是地方人群如何在既定的框架中將這些來自外部的力量引入勢力的競逐當中,無論使用的是國家組織中的官僚或武力系統(包括告官,與地方政府合作,甚至直接成為國家的一部分),或是由國家所推動的文化與意識形態。

將這些不同經濟、社會型態的人群分門別類,給予不同待遇,以達成治理的效果,是國家的主要目的。各個「民族」的出現與漂移,往往是不同時期國家擴張、人群接觸下的結果;而這些「民族」開始的型態與後續的發展,或者即是接觸以來與各種人群與官方機構互動的累積。但地方人群也不是沒有參與其中,在不同分類中流動,或者強化分類的界線,都是不同條件下的操作。如果從這個角度出發,南方山區與海濱的畲、傜、客家、獞與蜑等分類,所呈現的未必純粹是血緣、文化或經濟型態的分別,而更交織了當時國家治理的介入,以及社會競爭下地方人群對官方資源的運用。這些互動底下的分類,又在歷史之流中層層累積,被下個時代所繼承,或者成為實質的制度參考、或者成為可以運用的文化符號,而形塑了當代社會的人群樣態。

(本文經作者授權發佈。原載《中央研究院歷史語言研究所集刊》2020年3月,第九十一本,第一分,頁81-137。注釋從略,引用請參考原文。)