摘要:宗族仪式团体的形成依赖于亲属关系的网络化机制及其运作过程。礼簿是宗族仪式团体的重要载体,形成了一种基于“五服”原则的“簿上宗族”。这种仪式兼经济团体与宗族谱系和墓祭仪式既相通,又有别,它既超越个人和家庭的日常生活和道德观念,又与日常生活密不可分,构成了社会生活中的基本行动单位之一。

关键词:谱系;仪式团体;礼簿;五服;过法

直到目前,在华北宗族研究方面,孔迈隆(Myron Cohen)在河北高碑店田野考察的基础上提出的“父系亲属固定谱系模式(fixed genealogical mode of agnatic kinship)”仍是最值得关注的解释。在这个模式中,父系关系是以继嗣世袭的长幼秩序为基础来计算的,长子及其世系拥有某些仪式上的特权,如保存家谱、祭祖等。而与之正相对照的,是父系亲属团体模式(associational mode of patrilineal kinship),所有的继嗣世系在地位上都是平等的。孔迈隆认为,这两种在宗族内共存的亲属关系模式都牵涉到宗族团结的表述,但他又认为,由于北方宗族大都缺乏如南方宗族族产那样的共有资产,故父系亲属固定谱系模式在实际上才是家族团结的主要表达方式。而与北方宗族相比,南方宗族的主要特征是“基于同一祖先兄弟谱系等价性的谱系分支提供了共同亲属关系之间的联系,即使在有些因为著名的非对称性裂变(asymmetrical segmentation)使男系亲属进一步分化的宗族里也是如此。这种亲属关系取向代表了谱系的‘亲属团体模式’。”

看起来,孔迈隆在南、北方宗族的模式之间制造了一种总体上的对立,这大致可以总结如下:在北方宗族中,是以宗族分支间的等级性谱系和平等性的家族团体(如清明会等)为主要结构原则;而在南方宗族中则是以宗族分支的平等性和(不平等的)非对称性分裂团体为主要原则的。尽管他不否认某些“要素”会出现在彼此的区域之内,它们的“独特组合”却是截然不同的。但是,如此一来,我们是否还能在诸如“中国宗族”的标题下来谈论这个话题?更进一步说,即便如此,为何在南方宗族中,宗族分支的平等性结构在一定程度上催生了非对称性团体的生成,而在北方宗族中,宗族分支的等级性谱系却又是与平等性的家族团体是彼此“不相容”的呢?而据目前可见的一些个案研究,至少表明了明代以来北方地区也经历了一个类似的庶民化和地域化过程。这也提醒研究者,将南北方宗族的组织模式和分化过程简单地对立起来,可能是十分冒险的。

要回答诸如此类的问题,需要对北方宗族的历史过程做更多的研究,也需要对当前的宗族状况做更多的田野考察。本文主要考察山东东南部日照市竹村的一个宗族分支,所用的主要材料是当地人常用的“礼簿”,又称“礼单”。它主要记载“红白事”来往账目,以婚礼和丧礼为主。当然,实际上不止这两种类型。在本地,生子之喜如“送烛米”、满月等仪式的送礼账目往往并不单独成册,而是附记于相应当事人婚礼礼簿的后面,以便日后回礼,而不会与其他子女的来往账目彼此混淆。从礼簿上,可以清晰地看到一种“仪式性宗族团体”。这种仪式团体当然是与宗族谱系和结构相关的,但又一般不会涉及整个宗族。它不是基于外在的社会、经济资源如族产等建立的,故此,它也不是一种在某个“节点”上可能随时发生的“非对称性裂变”之结果,而是一种基于个人和家庭在宗族“谱系性”关系中的位置而产生的仪式团体。尽管在规模上也会随个人和家庭的外在因素(如政治和经济实力等)而有所变化,但其核心结构却不会服从于这些因素。正是由于这种仪式和经济团体所固有的谱系性特征,它既是等级性的,又是平等性的。从表面来看,它是家庭层次上的,但若将这些家庭式的仪式团体彼此叠加起来,则一定会看到它在组织层次上具有的结构稳定性。

简言之,这种仪式团体的基本结构即是礼制史学者熟悉的“五服”制度。在近些年来,社会学家开始关注礼制对于中国社会研究的重要价值,并将之与一些社会学概念如费孝通的“差序格局”联系起来。研究者指出,“差序格局”实际上与中国传统社会的丧服制度有着相通之处,虽然费孝通没有直接讨论过丧服制度,但这二者是可以相互诠释的。几位研究者共同指出了非常重要的一点:如果只在所谓“关系主义”的意义上思考费孝通的“差序格局”,那么,这个概念也将失去它的独特意义,因为“人际关系”的波纹状圈层绝不是中国社会所独有的,可以说是人类社会的“自然”特征,而“差序格局”的独特贡献在于它指向的是中国社会结构本身。至于上述论者就这一概念提出的价值取向判断,究竟是“利己主义”的,还是“自我中心主义”的,抑或是“伦理本位”的,要放在实证研究中逐步检验、修正。很有可能,在不同的社会场域中,不同的行动者既有可能有所偏重,也很有可能是掺杂在一起的。

可与这种社会结构论取向形成补充的是,在宗族研究领域,一些研究者也开始强调“日常生活”视角的重要性。确实,如刘永华所言:“从宗族组织的角度观察传统中国社会,潜藏着放大宗族组织和宗亲关系重要性的危险。”不过,只要研究者对此怀有足够的警觉之心,结构眼光仍是不可或缺的。本文作者更倾向于有的社会学家倡导的,以“制度与生活”的视角来理解宗族组织的伸缩性,“社会不再是一个边界明确、纲举目张的统一体,而是由各种‘行动者网络’构成,多中心,充满矛盾和张力”,如此可从日常风俗(mores)及其实践的角度更贴近地呈现宗族成员的生活史。

在保留结构论视野的同时,从日常生活的角度观之,经过了20世纪的革命洗礼之后,在今天,一个宗族究竟在多大程度上是以整体的规模实际运行的,是非常值得疑问的,在北方地区尤其如此。即便在所谓“宗族复兴”过程中,实际上也只在意识或认同的层次上才有临时性的总体展现。不过,这不意味着宗族已经失去了其结构或制度的特征,在诸如上坟、祭祖或拜年等仪式活动中,宗族成员大多以“门”或“支”等单位进行。而这恰是北方宗族的基本结构性特征之一,即是说,它实际上大致以“五服”作为制度性的和观念性的基础。这是本文的出发点。

一、谱系、墓地与风水

本文所涉及的这个地域化宗族的迁徙、分化和定居过程,我已在别处有所描述。这个宗族分支是在乾隆年间从本市赵各庄迁到竹村的,而从20世纪50年代开始,又有不少族人从竹村迁往东北三省,其中迁往黑龙江省嫩江县洛村的族人与竹村老家族人联系最为密切,并且与竹村族人一直保持着各种仪式上的来往关系,为了对比起见,本文也将这些族人纳入分析的范围。

在族谱模式上,赵氏宗族表现出孔迈隆所说的等级性特征。第一部族谱修于乾隆三十七年1772),是由第七世老二支长房赵宗普(邑庠生,居赵各庄)主持纂修的。他将第三世三兄弟显魁、显名、显让作为三个分支的开始,分别成为老长支、老二支和老三支。由于长子显魁无嗣,老长支名存实亡,故从第四世开始,老二支已经居于事实上的长支地位。但随着部分族人迁往竹村而逐渐形成一个地域化宗族,这种模式开始发生变化。在光绪二年(1876),老二支长房第九世成员希政、希陶(皆居赵各庄),次房第十世汉滨(居竹村,监生)、淮若(居赵各庄)、第十一世晋如(居赵各庄,武生)联合倡议发起纂修,造册资料并初修族谱一并收藏在汉滨家中。但其间可能由于分家等原因造成族内纷争,又由于汉滨北游燕京,其事遂寝。直到十年后,才由老二支次房的汉光(居竹村,世袭云骑尉)主持,在汉滨所藏资料的基础上,委派晋相(次房,居竹村)沿门采集,最终完成了增修。第三次续修是在2007年完成的,这次活动是由老二支长房成员御鉴发起的,在联合竹村成员时,他最初找到的合作对象是一名长房族叔朝斋,但朝斋对此事毫无兴趣,后来不得已才找到次房的成员御恪等人。

通过这三次纂修活动,我们看到,长房在谱系上拥有的“特权”在一定程度上是存在的,第一次和第三次都是由长房发起的,但第二次有所不同,虽然发起人以第九世长辈为首,却是由次房成员主持的,这也表明这种长支长子的谱系“特权”并非是始终如一的。实际上,族谱的纂修和保存也主要视不同分支之间在科举和经济等方面的实力高下情况而定。当咸丰六年(1856)遭受捻军之乱时,第一份族谱幸赖老二支次房的晋如才保存下来,可知各支在保存族谱方面并无差别。第一次纂修活动的主持人宗普是长房成员,此时老二支长房和次房的部分成员迁往竹村的过程尚未完成(乾隆二十四年至四十一年),由地域化造成的离心力可以说尚未形成,故尚能保持其长房之特权。而待到光绪年间,老二支次房在经济实力和科举功名方面(见上)都已经超过长房,故由次房主持纂修。第三次纂修之时,竹村成员从赵各庄迁出已有250年之久,无论在观念的维系方面,在经济的联络方面,早已消失殆尽。而赵各庄因养鸡、种茶的成功而在在经济实力远远超过竹村,其成员在仕途方面取得的成就也不是竹村所能望其项背的,故由长房发起纂修,亦在情理之中。

实际上,这种变动情况也可见于祠祭和墓祭。赵氏祠堂不在赵各庄,而是由老二支次房的一支族人即渊基后人在竹村修建的,具体建成年代已不可考,据推算大致应在咸丰中后期。这座祠堂是整个赵氏宗族的宗祠,据村中老人回忆,直到民国年间,两村的赵氏族人都委派代表在每年清明和新年共同祭祖,祖先牌位按昭穆秩序排列,在平时则套以木盒,只在祭祖时才取下盒子供人祭拜。

墓祭的情况更加复杂。汉光所撰光绪本《续修赵氏族谱序》有“适墓祭之日,率族人往吾家南茔展二世祖墓”之语云云,可知这一次是举族墓祭。而查族谱所载墓地图,则其分布尤为分散。据族谱所记,从第二世到第八世,赵各庄至少有9块墓地:“始祖茔”“北岭墓”“西北茔”“南林墓”“南林三支墓茔”“东南林墓”“西南林墓”“家西林墓”“殷家沟崖林墓”;竹村至少有6块墓地:“东林墓”“西北林”“邱西林”“邱前林”“北湖林”“徐家宅濶林”。这种分散状况不能用丘陵和平原地带的地理差异得到解释,因为竹村恰好处在从丘陵向平原过渡的交叉地带,并不像赵各庄那样缺少大块平地。在竹村流传的一个传说表明,这更是一种基于风水观的处理方式。村人传说,“南仙”(指从南方来的风水先生)都在怀里揣着一些小罐子,里面装着其祖先的骨灰,他们行走四方,只要看到哪里有好风水,便随手塞进一个小骨灰罐。显然,这种传说和实际墓葬都表明,他们的处理方式更类似于中国东南地区,而不是华北地区。

不过,这并不排除在分支的局部意义上仍然保持了部分的等级性特征。赵普曾在族谱中记载了其中一块墓地的下葬情况:

自吾高祖与吾高叔祖分支,吾曾祖葬吾高祖于南茔,复由北茔迁吾太高祖于南茔,以后相继而葬者数塜。至吾高叔祖,无茔地可用。吾祖与吾叔祖念骨肉之情,将南茔东北隅与之。普之书此,固以表先人之厚意,亦使后之子孙知此茔之原委焉。

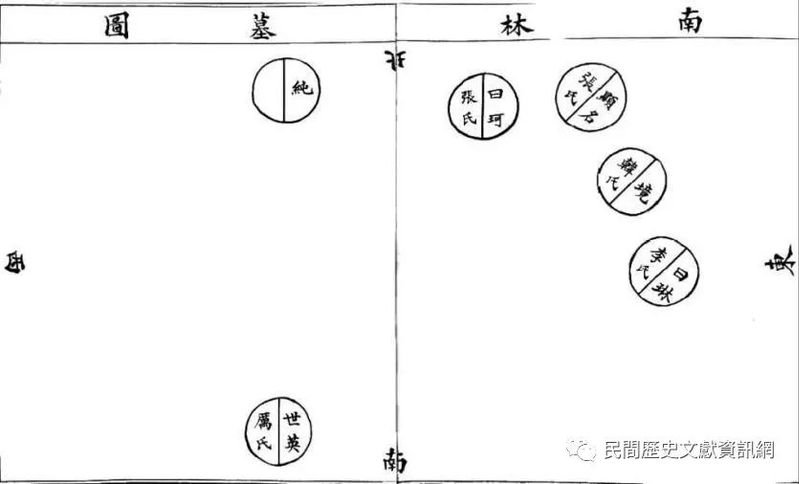

从这份记录可以判断:各个分支的墓地或为占地,或为购买,因此处墓园为赵境所占地或所买地,先将其父显名葬此,又将其祖父世英迁葬于此,待赵境殁后亦葬于其父左下方。待到其子曰琳、曰珂以及曰珂之子赵纯去世后,亦依次安葬(图1)。在总体上,这种墓地布局是符合昭穆秩序的等级性原则的,只不过因显名之墓已先葬于上方,而世英之墓为后来迁葬,故不完全符合这个原则,但亦可勉强藉此得到解释。

图1 赵各庄南林墓图

但该记载的后半段出现了变故,等到赵普的高叔祖显让去世后,“无茔地可用”,据推测很有可能是显让一支家贫所致。显让为老三支之祖,与老二支相比,其后代人丁稀少,除迁往辽宁的人口外,目前在本地已经绝嗣。曰琳、曰珂兄弟考虑到骨肉之情,“将南茔东北隅与之”,此亦可坐实墓地应为各支自行购买或占有。而为避免各支后代不知原委而起纠纷,故留此文字证据而保障本支对墓园土地的所有权。

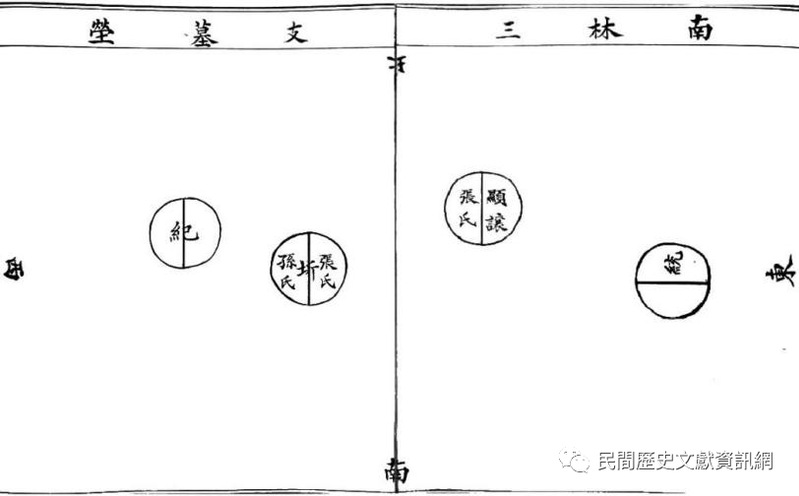

至于曰琳、曰珂兄弟赠予老三支的南林东北隅墓地,其坟墓分布情况就更为杂乱(见图2)。由图中可知,显让及其子圻都葬在这块墓地中,但圻之子曰玙却单独葬于另一处墓园“殷家沟崖”,而曰玙的两个儿子纪、统又在此地与祖父和曾祖葬于一处。从总体布局而言,这块墓地跨越了四代人,虽然从代际关系与坟墓分布来看,大致仍可显示出尊卑之分(中心/周边),但几乎完全不遵守昭穆秩序。从前一个墓地布局可知,他们并非不知道昭穆秩序。既然如此,我们只能推测,这种分布状况主要是出于风水的考虑,在这个原则之下,才会尽量贯穿尊卑、昭穆等原则。

图2 赵各庄南林三支墓茔

这种双重性考虑亦见于上述15块墓地中,因此对于等级性与平等性的平衡也各有不同。比如说,每座坟墓一般都是男主与嫡室合葬,但为了占有好风水,也可以分葬;而如果有继室,则往往会将继室单独葬于另一处。仅在第一部族谱中,我们就至少发现了三个例子:宗愚葬于竹村的“邱西林”,其嫡室顾氏却葬于竹村的“北湖林”;曰琳与嫡室李氏合葬于“南林”,第一位继室郑氏葬于“西南林”,第二位继室成氏则葬于“家西林”。

我们以两个村庄的墓地为例,分析了地理、风水和谱系之间的关系。在此所引例子的时间下限是乾隆三十七年(1772),此后的墓园情况,族谱无载,这种分葬情况想必只会更多。据笔者调查所知,乾隆年之后的墓地分布又增加了十几处,如果加上另一个家族分支所迁入的林仔头村,墓地数量将进一步增多。这意味着,在整个宗族的墓园数量多达三、十四处的情况下,合族墓祭甚至分支墓祭究竟在多大程度上是赵氏宗族每年的常规仪式,是很值得怀疑的。尽管汉光在光绪十二年(1886)明确提到了墓祭(见上),但我们有理由怀疑,这可能只是一次临时性的墓祭,并非常例,何况他还提到了在这场墓祭中亲眼所见二世祖坟茔的保存状况,“见老树无枝、风雨倾欹者数株”,显然是缺少管理所致。从共有经济方面而言,汉光的记载也表明,只有少量族产的分支墓地也很难保障形成一个以墓祭为核心形成的合族仪式团体:在这次墓祭之后,“同众共议,变树成钱,留充公项,遂堪得可伐者二十余株,得价若干”,但不久之后,“钱项一空,其事遂寝”,此后更是“族众参商,分门异户,几如戈操同室,爨起萧蔷”。

此外,从当前的墓祭模式来看,在清明、七月十五和新年三个节日,人们都是无一例外地以核心家庭为基本单位按照“父—祖—曾祖—高祖”的次序进行墓祭的,同时,同一个祖父的后代也有不少家庭会事先约定时间,从各自家中一起出发,共同举行墓祭。很有可能,在此之前也是按照这种顺序进行墓祭的。综合起来看,这种墓祭在行动和理念上都是以三代和五代为特征的。换言之,墓祭基本上是以“五服”为基本范围的。如果确实如此,这也意味着,墓祭模式和族谱模式是正好相反的,当族谱试图强加一种从全体到局部的分化图景时,墓祭却按照从家庭开始,再到分支,最后才是宗族的顺序,向上追溯到一个全体图景。换言之,这也意味着,每一个下级单位实际上都是一个相对独立于上级的行动单位。

这种墓祭是在当地生活中起着实际作用的模式。我们看到,其背后的谱系是五服制的原则,颇类似于宋明以来学者们在讨论宗族重建时所倡导的“小宗之法”。当然,这不等于说“大宗之法”不起作用,尽管它在日常生活的大多数时候无非是一种象征性的观念图式,但在诸如村落政治中,尤其在选举中,它会立刻被激发出来,被用作政治动员的基本手段之一。而在这种集体事件之外,它的功能是极为有限的。正是在这个意义上,我们绝不能高估了宗族作为整体组织的作用,更不能高估了所谓宗族情感的重要性。

简单总结一下:1、族谱实际上是一种相当松散的等级性结构;2、墓园的总体分布表明主要遵从着风水因素的考虑,不同分支之间是相对平等的,同时又有非对称性裂变的潜在可能性;3、但从单个墓园内部的三角形结构来说,它又有着相对严格的等级性特征。我们看到,即便在谱系和墓祭中,等级性和平等性是互相渗透,彼此包容的。宗族越往下分化,等级性反而表现得越强。与孔迈隆在河北所观察到的情况十分不同,在这里,这种以等级性为主要特征的仪式制度,恰恰是宗族团体形成的基础。下面,我们就来具体观察一下这种仪式团体是如何以丧礼为制度性依托形成、运行的。

二、丧礼作为仪式团体

老二支长房六世祖赵绅葬于竹村东茔,但没有提到是否由他开始迁居竹村,不过,族谱明确记载,其第三子宗抃于乾隆四十一年(1776)徙居竹村,并葬于竹村东茔;曰琳的次子万清早在17年前(乾隆二十四年,1759)即已徙居竹村,后葬于竹村西北茔。

老二支次房六世祖赵纯于也在此期间徙居竹村。次房七世祖宗宣生五子,他的五个儿子开基、培基、魁基、丹基和渊基被竹村次房成员奉为“五大支”的开基祖,但长子开基、次子培基及其子孙仍留居赵各庄,跟随其父迁居竹村的魁基、丹基和渊基及其子孙则在竹村扎下新根,与老二支长房成员共同组成了竹村赵氏家族的主体部分。

老三支八世发基也于咸丰元年(1851)徙居到竹村。不过,这一支人丁凋零,剩下的成员出于改换风水的考虑,纷纷迁居辽宁,至今已经失去联系,故第三次续修族谱时没有录入。

当竹村老二支次房族人叙述这部“分家”历史时,“宗族”再次被发明出来了:由于魁基、丹基和渊基在竹村繁衍的后代人丁最为兴旺,因此在日常言谈中,他们的分类也占了主流地位,他们以“支”自称,在本村是“三大支”:三支、四支和五支,而其他分支则遭到了很大的忽略,一种最通常的含混说法是“他们不在五大支之内”。在这里,作为话语的宗族分支结构和作为“亲属关系”的分支结构是有很大差别的。在他们的叙述中,赵各庄、竹村和林仔头这三个村庄是赵氏家族的全部居住地,而在族谱的记录中,除了赵各庄这个发源地之外,实际上总共迁出到六个地方:辽阳、诸邑(诸城)、山西(本县德靖山以西)、东大凹、林仔头、竹村。在口头历史中,没有诸邑、山西和东大凹这三个地方,竹村赵氏家族的人对此几乎是一无所知;而与族谱历史中的地位相比,林仔头这个地方在竹村人的口头历史中占有更重要的地位,它被认为与本村的三个分支是同等的。

其次,“五大支”和“三大支”的说法也表明,宗族的分化过程出现了“误差”。如果站在整个赵氏宗族和族谱编纂者的立场上来看,竹村老二支次房所说的“五大支”实际上不能算做本宗族的“支”和“房”。在族谱中是三级分类:首先是“老长支”“老二支”和“老三支”;其次,在这三个“老支”之下,是“长房”和“次房”等次级分类;最后,老二支长房又再次分为“长支”和“二支”。在第二次增修族谱的年代,竹村人的“五大支”已经形成了,但族谱对此根本没有考虑,因此也没有赋予竹村老二支次房族人所说的五个“分支”以相应的地位。

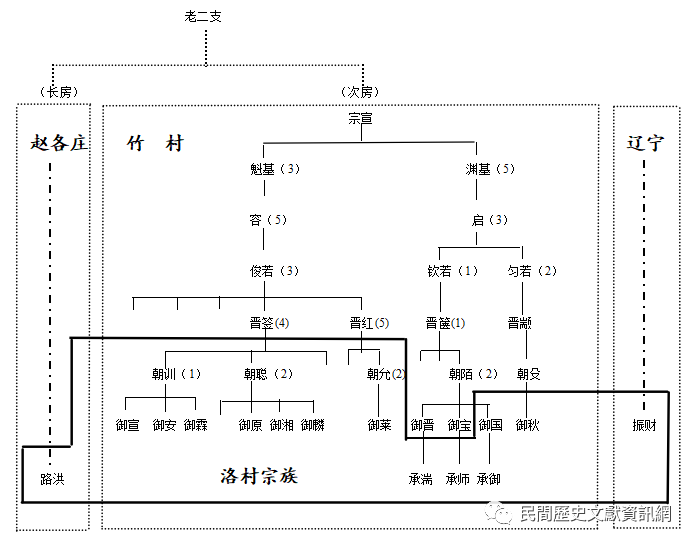

在竹村人的言谈中,也极少使用“房”这个单位概念。他们最常用的实际上是“门里”这种单位。当然,“门里”是一个特别具有弹性的概念,最广可指整个竹村的赵氏族人,最小又可指同一个祖父留下的后代,其他一些相应的概念如“门风”也同样可用于这些不同层次的群体之上。但从使用频率而论,它最常用的对象是大致围绕“五服”关系而形成的群体,这正是他们在政治、经济和仪式生活中最基本的实际单位。本文也选取这样一个单位作为描述的主要对象,即老二支次房九世三支下面的赵容“门里”(参见图3),故在此对这一分支的形成过程略作描述:

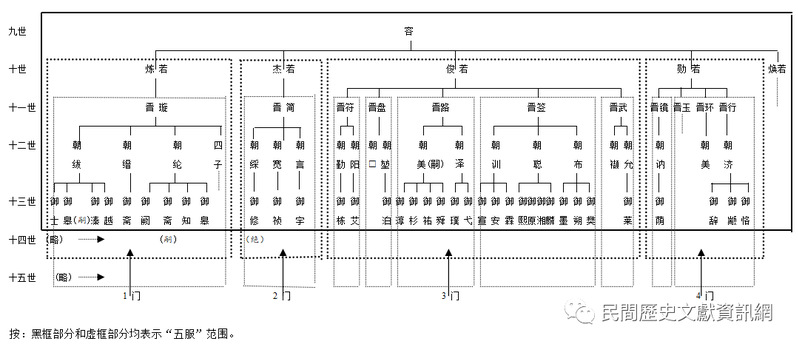

三支开基祖魁基生六子。从原本的兄弟排行论,赵容是魁基的第五子,由于魁基的长兄开基没有子嗣,魁基遂将第三子赵桢过继给开基承祧。如今,连三支族人都不知道林仔头的长支族人实际上与自己同出一源,而认为开基祖魁基只有五个儿子,而以赵容为第四子。

赵容共生五子:炼若、杰若、俊若、勋若、焕若。

长子炼若生一子晋璇,晋璇生四子:朝绂、朝缙、朝纶,第四子早夭佚名。

次子杰若生一子晋简,晋简生一子朝綵,朝綵生一子御玉。

第三子俊若生五子:晋符、晋盘、晋箓、晋签、晋武。晋符兄弟五人又生十一子,堂兄弟十一人按年龄排序。

第四子勋若生子四人:晋镜、晋玉、晋环、晋行。

五子焕若早夭无后。(见图3)

图3 竹村赵氏宗族三支九世赵容一门继嗣关系

不但在整个宗族意义上,它不是一体的,在竹村内部,赵氏宗族也根本不是一体的,经济的分化早在两百多年前就已经产生了。但这不妨碍我们以“团体”的角度看待它,但它是“多元”的、彼此交叠的多个次级团体,而不是只有一个团体。

如上文所言,在墓祭中基本上以“五服”为基本范围,每个家庭或单独或联合给父母上坟之后,再依次给祖父母、曾祖父母和高祖父母上坟,但烧纸、奠食和磕头等仪式环节的隆重程度则随代际的疏远而随之逐渐减弱(即“杀”)。这都是以单个家庭为单位的。其次,这种团体性也表现在婚礼和丧礼当中,其交往也是以五服为基本范围的,同时又在此基础上,随当事人的势力、品行和交往而相应地随不同家庭而呈现出变动。

在赵容一房中,因第十二世成员大多已经亡故,目前只有一位男性成员和两位女性成员建在,而且年事已高,故在各种事务中,是以第十三世成员为主的。而这一代成员对于本门事务的参与程度也有差别,长子炼若(1门)因出嗣,又因“年龄大,辈分小”,故第十三世成员皆已不在世,连第十四世成员也所剩无几,目前已经以第十五世为主,他们与杰若、俊若和勋若三家的同代人已经出了五服的范围,故参与程度不高。次子杰若(2门)一门第十三世只剩御宇一家在竹村,参与程度也很低。而3门和4门第十三世成员在各种事务中参与程度是最高的,他们的网络化程度也是最为密切的,无论在村庄政治还是在日常交往中,都构成了本门交往的核心部分。这种情况在上一代即第十二世便已如此,3门的11个堂兄弟无论在内部还是外部,都被视为是一体的。

一旦在此范围内的成员家庭遇到“红白事”,首先都要知会本门成员。代际原则在其中发挥着主导作用,得到消息或接到知会的成员们即第十三世会陆续聚集到事主家中,商议如何办理,然后将各项任务委派给同代和下一代成员分别办理。长子也会得到一定的尊重,但不是决定性的,他往往只有象征的地位,能力才是真正考量地位的因素。比如,3门十三世的老大是御淳,但他的为人和能力都颇受微词,堂兄弟们一般都只是象征性地征求他的意见。众人公认御安的能力是最强的,而他也在迁入地洛村赵氏宗族中扮演主角。4门的老大是御荫,既无能力,且已去世,御辞、御颛又不善理事,而御恪无论在经济实力、从政经验还是在处理突发事故的能力上,都堪称首屈一指,故现实生活中,他不仅是4门,在很多事情上也是赵容一门的主心骨。

这是一个分工明确,效率很高的父系亲属团体。无论前来参加的姻亲有多么亲密,他们都被认为是“客”,因此从不会帮忙“打下手”;而几乎每个参与的宗亲成员都在不同程度上代表事主的身份(“主”),比如说每桌酒席上都会由一位与客人们平辈的宗亲代表主人“陪客”,还会有一位晚辈成员负责“伺候客”,随时“倒酒”“倒茶”。几乎所有事务都由事主、事主同辈男性成员与执事共同商议决定,分派各项任务。以丧礼为例,只要各家成员住在本村,又没有特殊情况,都会前来帮忙。报丧由同辈男子负责;搭建丧棚、安排酒席所需桌椅,以及购买棺材、白布等诸种丧事用品亦是男子事务,也负责到集市采购酒水、菜品等;而制作和分发孝服则是女性之事,做菜也全然是女性的工作,但烧水、上菜、跑腿等杂事则主要由晚辈男子担任。尽管这些工作在表面上看起来全然是自愿的,但那些不参与的成员显然也会遭到指责或腹诽,比如3门御泊的长子承泉夫妻几乎从不参与,故在很多私人场合中都被人骂作“不就是有两个臭钱吗”,而御泊的次子承源夫妻却很少缺席这些家族事务,也赢得了门里人的夸奖,尤其是承源的妻子,与御弋、御安、御熙三人的妻子被公认是本门四个最能干的女人。

对于礼簿的研究,应当与这种团体模式联系在一起,虽然团体成员和礼簿赠礼成员并不是一一对应的,尤其是丧礼的赙仪簿有其自身的谱系结构。在以往的宗族研究中,基本上很少涉及“礼簿”这种材料。这种基于家庭的账本性质看似简单,但如果仅仅视为一种人情来往的“记录”,那无疑大大降低了它的意义。这当然不是说,它不是账本,每个当事人都知道这是“一本账”。婚礼喜单和丧礼赙仪簿都表明,这是一种经济意义上的团体。在缺少南方宗族那样的共有财产,也缺少华北其他地方的宗族所有的清明会等团体的情况下,婚礼和丧礼的网络化无疑充当了此类经济团体的角色。在有些极端的情况下,有少数人会借此“谋利”,但值得注意的是,如果有人采取这种做法,一般都是姻亲关系,而很少是宗亲关系,这很容易解释:姻亲之间的来往一般不会超过两代人,而宗亲关系则是稳定的,即本地所谓“有千年的一家子,没有百年的亲戚”。故与宗亲相比,姻亲之间的来往在有些时候显然更具功利色彩。这种经济属性是为人们明确认可的,村民们甚至直接将这种礼仪经济比喻成“银行”:“这不就是跟从银行借钱似的吗?到时候你得还人家,你收了200(元),到时候还得加利息,还人家300(元)。”在2014年初调查期间,笔者参加了3门十四世承晟的婚礼。在灯下,他一边跟父亲算着礼簿上的礼金数额,一边有点犯愁地苦笑,因为这笔将近3万元的“红事账”将来大部分都是要由他自己而不是他父亲来还的。这对一个人均工资收入实际上只有三、四千元的年轻人来说,在至少未来五年内显然是一个沉重的负担。在说到这种“还礼”时,村民们往往用“扛”或“背”之类的字眼,正如莫斯所说,每一份赠礼都是有“重量”的。

但是,除了作为一种具有社会经济学价值的“账本”外,“上礼”意味着加入这个仪式团体,换言之,这可以被视为一种社会契约形式。对姻亲而言,这是一个可在某个节点上随时退出的临时性场合,而对于宗亲成员则是相当稳定的仪式团体,虽然随着代际延续,不同辈分的成员也会逐代退出,但它作为父系亲属团体仍然是相当稳固的,所谓“铁打的营盘流水的兵”。惟其具有父系团体性质,写礼簿是一件庄重的事情。如同地契、合同等纸质契约一样,在鲁东南地区,在举办红白喜事时,一般要请有身份的“文化人”帮忙“上礼”,通常都是本族中房支关系很亲近的中小学教师,这既算他的一种“帮忙”义务,也是对他的一份尊重。如果放着族中有名望的教师而不请他来帮忙上礼簿,会被人认为是“面上不好看”。而且,在他们坐在桌子前面记账时,也会有年轻的晚辈在旁边观看。从这一方面而言,他在乡村的仪式生活中所扮演的角色实际上颇类似于“礼生”。

笔者在竹村和洛村总共搜集到51份礼单,其中“婚礼簿”37份,丧礼簿8份,“送烛米礼单”6份。送烛米的礼单数量如此之少,是由于大多数家庭都不会专门记录。首先是因为这一般被认为是家庭主妇之事,她们都熟悉该送哪些、送多少礼物;其次,这种赠礼在以前一般都是送布、鸡蛋、大米等物,故不用专门记账。只是到了最近十年左右,才开始在年轻一代中间逐渐流行送钱,而绝大多数40岁以上的人仍然不会送钱,因此才有一些家庭开始记录“送烛米”的礼单,以免遗忘钱数。

本项研究主要分析丧礼的礼簿,即本地所谓的“赙仪簿”。这主要基于以下考虑:虽说在社会统计学的意义上,婚礼与丧礼中的来往家庭基本上是重叠的,但这两种社会仪式的模式和层次却有着相当大的不同,即是说,婚礼中的赠礼基本上是以个体家庭和独立个体为基本单位,而丧礼中的赠礼却是以健在的上代家庭为基本单位的,故前者表现出更大的伸缩性,而后者则遵循着更严格的规则。因此,同样的两个家庭,在婚礼上可能互相有来往,但在丧礼上则未必互相赠礼,这种区别是十分明显的。当然,这不等于说,“死”的仪式要比“生”的仪式更能体现宗族的结构,而是说,前者有着更大的社会强制性。这也不等于说,丧礼中的人情来往是没有变化的,但它的变化幅度要远远小于婚礼。限于篇幅,对于婚礼的礼簿,将另作分析。

在实际的宗族活动中,尤其在卷入村落政治的过程中,非宗族关系当然也起着绝不逊于宗族的作用。在往来账簿中,宗亲关系所占比例一般都不超过一半,以下是笔者根据所搜集的赵容一门7份赙仪簿得到的结果:

由上表可以大致看到丧礼来往的几种特征:

1、1980—1990年代的赙仪簿基本上包括三种社会关系:宗亲,姻亲和邻里,而此后其他社会关系如同事、朋友、同学和其他村民等则逐渐增多,虽然具体到每家事主的职业、身份和居住地等,都会有着相应的变化。

2、越往后,“宗亲”所占比例越高。这很有可能表明,随着时代、代际和家庭结构的变迁,丧礼的来往模式正在逐渐发生相应的变化。

3、在第3和第4两场丧礼中,都有村民参与赠送,但在其他丧礼中,均无一般村民参与。其中原因在于,这两场丧礼的事主均为村委会主任或党支部书记。另外一种与此相似的社会关系是“朋友”。

这里简单归纳的几种特征都是十分重要的,但若要解释其外在条件和变化的原因,仍需收集更多的资料。在本文中,我们将分析的重点集中于赙仪簿上的宗亲谱系与他们在日常生活中的实际关系。

三、簿上的宗族:谱系、过继与姻亲

在宗族结构及宗族成员的关系方面,族谱的写作、礼簿的记录和日常的生活都各有表达,三者之间并不是全然相合的。

丧礼赙仪簿上的记录,一般分为三种:

1、“代客”。这是最“重”的礼,在出殡当日,只有堂兄弟和再堂兄弟两种最亲近的宗亲才会自己出钱,在自家厅堂摆酒席,代丧主请客,如果没有特殊情况,一般每桌酒席是八位客人。这桌酒席由代客人出钱,并陪同客人饮酒吃饭。从价格来说,一桌酒席的花费肯定超过其他类别的赙仪,现在办一桌八人的酒席至少要200元以上。

2、赠送礼金。这是大多数来往都遵循的形式,礼金赠送数量要依据双方上一辈的丧事来往账目,并考虑双方的亲疏程度,再增添一定的数额。这种馈赠的金额等差主要依据亲属关系的远近亲疏而确定,呈现出一种显著的圈状结构。

3、赠送烧纸。在1990年以前,烧纸以“刀”为单位,一般以500张为1“刀”,现在改为纸张更多的“墩”。这种赠礼可以说是最普遍的,来客一般都要携带,但又可以分为三种情况:第一种情况是,即使“代客”或赠送礼金,仍然要赠送烧纸;第二种情况是,即使父辈已经“代客”或赠送了礼金,他的儿子仍然可以或需要赠送烧纸。第三种情况是,原来没有丧礼来往的两家人,如邻居、朋友等,可以赠送烧纸。第一种情况的赠送烧纸有时不会记录,后两种情况则一定上簿。

首先,以第十二世晋路之子朝美赙仪簿为例(表2)。

路生有两个儿子,长子名朝美,次子名朝泽,二人性格很不相同。朝美天性憨厚,干农活肯下力气,故很得长辈喜欢。而朝泽生性聪明,但爱睡觉,不如哥哥勤快。晋路的叔伯兄弟晋环(其四叔勋若之第三子)没有子嗣,勋若一家想从晋路这边给晋环过继一个儿子“顶支”。虽然晋路只有两个儿子,但考虑到自己家贫而对方家境相对殷实,因此答应了他们的要求。最终,朝美因为更会“过日子”而被过继到晋环的名下作为“过继儿”,并继承了他的家产。

在双方几个成员家庭的葬礼中,晋环和朝美之间的“过继”关系仍然是存在的。由于葬礼是依据上一辈的关系而定,也就是说,在甲、乙两方的丧礼来往方面,如果甲方有一个上辈人去世,而在乙方中与死者平辈的男性又皆已去世,那么,就由乙方下一辈的长兄代表其父和兄弟出面送礼。1980年7月,当朝美去世时,勋若一门是由其长孙御荫(十三世)出面为代表的,赠礼“3元”(参见表2)。而当朝美的妻子向氏在2013年去世时,由于勋若一门十三世的长兄御荫已经去世,则相应地由御辞(在勋若一门的大排行中为第二,在晋行的孙辈中排行老大)作为代表赠送赙仪,“代客一桌”(参见表4)。相应地,在2005年7月19日年的御恪母亲赙仪簿上,也有御淳以朝美长子的身份“代客一桌”的记录;御辞的父亲朝济在1980年代去世时的赙仪簿已经找不到,但据他们兄弟的记忆,御淳当时也是代为请客一桌。相比之下,朝美的兄弟朝泽一家留下的丧礼赙仪簿中,则没有勋若一家后人“代客”的记录。

为了对比起见,我们再来看一下俊若与勋若两家留下的几份来往账簿。

首先是朝泽妻子丁氏丧礼的“赙仪簿”(表3)。要说明的是,朝泽本人在1970年去世,由于当时的政治环境以及家族斗争等原因,他是被草草下葬的,因此没有留下赙仪簿。另外,在丧礼的人情来往方面,姻亲等关系当然是“男女有别”的,但在所涉及的宗亲关系方面,却没有什么差别。因此,女性丧礼中的宗亲人情和来往记录与男性丧礼没有太大的不同。

这份1994年的赙仪簿可以说是一种典型的宗亲实践模式,基本上代表了赵氏族人的丧礼来往范围和各种模式。从1—10,是赵容一门5个儿子的整个范围。

第一个问题在于,抛开第五子焕若(他娶妻后早亡,没有子嗣),为何长子炼若的后人在这场丧事中没有赠送赙仪呢?首先是因为炼若所传的第十三世“御”字辈中都已经过世,而第十四世“承”字辈成员与御璞等人已经越出了“五服”范围,从丧服制度而言,已经没有服丧的义务了,当然也不会送赙仪,更不用说代客了。

第二个更重要的原因在于,由于赵容的长兄赵梴(魁基之长子)没有留下子嗣,炼若被过继到了他的名下。这意味着,至少在宗族谱系的意义上,炼若已经不再是俊若的兄弟,而是从兄弟了。直到2007年重修族谱时,炼若的后人(第十五世)仍然遵守了六代以前已经转移的谱系关系,决定将他们的名字仍然落在赵梴一支的名下。就此而言,在这场丧礼中,炼若一门的第十四世恰恰是以“缺席”的方式彰显了丧礼中的宗亲关系结构。

在这份赙仪簿上,也恰好有两份赙仪,可以与炼若后人的做法互相印证。御祯(7)、御宇(8)的本生家门并不是赵容一家,他们本是从兄弟,也属于“第三支”,但其祖父晋简的本生父是灼若,因赵容的次子杰若无嗣,故以灼若的第四子晋简为嗣。灼若后人比较认同赵容一门的过继关系,与其本生父一支的关系反而比较疏远。

其次,“代客”总共有9桌酒席,但何以只有6个名字呢?通过访谈知道,朝训、朝聪、朝布、御栋、御泊(2-6)每家都是代客1桌酒席,而在御淳(1)名下,实际上是4桌酒席。这是因为,他和事主御璞是堂兄弟的关系,他与三个兄弟御杉、御祐和舜每家都代客1桌。在这里,我们看到了宗亲关系形成了两圈:堂兄弟与再堂兄弟(从兄弟)。即是说,同一个祖父的堂兄弟们在丧礼中,每个核心家庭都是行动单位,而同一个曾祖父的再堂兄弟们则以父辈作为行动单位。

其三,在这两圈以外,则是从兄弟的宗亲范围。在这一圈关系中(7-10),都不再为事主家“代客”,而是赠送赙仪,每个赠送人都代表上一代的家庭(即十二世),有多个兄弟的,则由长兄出面作为代表(10)。这是宗亲结构的第三圈。

最后两种(11-12)则代表了宗亲关系中的最外围。在赵容一门之外,按规矩说,本应没有其他宗亲的赠礼了。但何以又出现了这三个名字呢?这其中的原因又分为两种情况。第一种情况以朝粱、御曾父子为代表(11)。朝粱和朝泽的共同祖先要上溯五代,到第七世宗宣,已经越出了五服的范围,但我们看到,朝粱赠送的赙仪(40元)反而远远超过上面的“从兄弟”赠送的数额(10元),何以如此呢?这要归结于两个家庭在一段历史中造就的关系:朝粱一家的经济状况较好,从土改期间,便被划为“富农”,并且不断地遭到李氏家族的骚扰,而朝泽作为赵氏家族的一位领袖,替他们挡住了不少麻烦。朝粱感激之余,也是为了增进感情,于是让唯一的儿子御曾认朝泽作“过继爹”。当然,这只是名义上而不是实质的过继。但无论如何,名分即义务。虽然从宗亲距离而论,双方实际上早就已经没有来往的义务了,但诸多外在因素如政治运动等可以铸造新的宗亲关系。

第二种情况以朝斋为代表(12)。在谱系关系上,两家相距就更为遥远。朝斋属老二支长房长支,而朝泽属于老二支次房,他们的共同祖先要一直上溯到第八代之前的第四世赵境。但朝泽的妻子和朝斋的妻子都来自另外一个村庄的丁氏家族,她们是同一个祖父的堂姐妹。正是由于这一层关系,两家一直在过年过节的场合有着较密切的来往,双方子女在称呼两位丁氏时,都互称“大姨”,而不是“婶子”。在本地,这种情况并不鲜见,许多家族之间往往结成了相对稳定的通婚关系,如赵氏家族在每一代都有数个家庭和本市东乡的丁氏家族通婚,而这也成为他们的外在资源之一。就此而言,我们不能简单地将这两种关系视为例外。

简单总结一下,从对上表的分析中,我们看到,在丧礼赙仪簿中呈现出一种等差有序的结构图示,它是严格地按照从近到远的关系排列的:堂兄弟—从兄弟—族兄弟。这种圈状结构显然是一种普遍的模式,但在不同的家庭那里,又有不同的变化。通过御璞母亲丁氏赙仪簿和下面的御淳母亲向氏赙仪簿,我们看到,炼若的“出嗣”关系是得到他的后人们正式认可的,故他们在丧礼中也没有参与本生家门的来往,而在我们即将分析的这个例子中,“出嗣”在后人那里却得到了一种正好相反的处理方式。我们以御淳母亲向氏在2013年去世赙仪簿所记为例(表4)。

从这份赙仪簿上可以看到,在丧礼的来往中,朝美的儿子们采取的做法与炼若的后人正好相反,他们几乎完全将自己的来往关系置于本生家门之内。

首先,在“代客”的4桌酒席中,有3桌都是本生家门。朝聪是朝美的堂兄弟,在11个堂兄弟的“大排行”中排第九,故御淳称他为九叔。此时,他是“朝”字辈中唯一建在的男性长辈,故出面代客。在这份礼簿中,我们没有见到他的长子御熙赠送赙仪的记录,事实上,由于朝聪已经年过九旬,是由长子出面操办酒席代父请客的,而记在父亲名下。由于父亲朝聪已经代客,因此次子御原也无须再单独赠送钱资,只须赠送一墩烧纸即可,三子和四子在黑龙江,故无烧纸赠送。

实际上,朝聪的代客还有上一辈即十一世的意味。朝逊、朝聪和朝布的父亲晋签在兄弟间排行第四,而朝美的父亲朝晋路排行第三,在朝训(大排行第四)和朝布(大排行第十)均已过世的情况下,朝聪为五嫂过世而代客,有代表晋签一家的意味。只有在这种代际关系的层面上,我们才能理解何以“四伯”一家(赙仪簿中的“御宣”为代表,其二子和三子在黑龙江)和“十叔”一家(御墨、御朔和御樊)为何没有代客。

至于御璞代客,则容易解释,朝美虽然已经出嗣给晋环为过继儿子,但在本生的血缘关系上,他是御璞和御弋兄弟两人的亲伯父。在本地,如果改姓、赘婿、出嗣到其他村庄或外地,由于居住、交通或亲情等各种原因,在绝大多数情况是不会代客的。但朝美是出嗣给本村本族,像这种居住和家族关系,其亲情仍会偏向于本生父母一方,这也是村人视为理所当然之事,其对于“过继爹”在实际上只具有仪式性的义务。这在亲属称呼上亦有明显的对应。御璞和御弋兄弟两人平时在说到朝美时,仍会称他为“大爷”,而不称“五大爷”,好比朝美的儿子们在说到朝泽时,也会称他为“俺叔”,而不称“六叔”。

至于御栋,则多少有些特殊。按照亲疏关系和一般规矩,他实际上是应该代客的,毕竟,他的父亲朝勤是11个堂兄弟大排行中的老大哥。但他为什么没有代客呢?一是由于他的父亲去世较早,是在文革早期,在那个特殊的政治年代,本地的代客习俗一度停止了。更重要的原因是他与本门各个成员家族的情感出现了微妙的变化。他的家庭很穷,在父亲去世后,又在本门族人的帮助下娶了一位本村辛姓地主的女儿为妻。他的岳父家在经济地位上根本不能算是地主,但由于他是一位国民党士兵,从青岛跟随军队到了台湾,他留在本村的家庭才被划作“地主”成分。1987年代台湾当局开放老兵回大陆探亲后,他的岳父也从台湾回到了本村。虽然老兵的退休金在台湾来说并不多,但对于1980年代的农村家庭,他岳父多年攒下的钱财却让御栋一下子变成了本村和本族中的“有钱人”。从那之后,在本族尤其是本门人的眼里,他的“为人处世”开始慢慢发生了变化,“他可不是当年喽!”他是朝聪的“过继儿”,但朝聪对他的意见尤其大,据朝聪的说法:当年大哥朝勤也就是御栋的父亲去世后,是他可怜这个没爹的“过继儿”,出钱出力帮他娶了媳妇,但等他老丈人一回来,“他把这些统统忘了,什么时候眼里有我这个过继爹了?”御栋一家后来带着岳父搬往城里居住,他当然也可以以此为不代客的说辞。但无论如何,在有些族人眼中,只出了100元钱作为赙仪,是多少有些说不过去的。

在2007年赵氏家族续修族谱时,朝美的三个儿子将他放回了生身父晋路名下。勋若的曾孙御恪半是认真、半开玩笑地说:“按理说,他们得放在俺这边[名下]!”当然,他说这些话时不是在御淳三兄弟面前,而是在他们的堂兄弟御璞面前说的。御璞他们同意这个“理”,“他(朝美)可不是白过继的,是穹(即继承)了人家那边的家产的!”但另一方面,他们又认为,虽然“按理说”朝美的三个儿子应当列在晋环名下,但既然现在不像以前那样讲究了,“总归还是亲爹亲娘近。”所以这件“上谱”的事情也没有人真正去追究,大家当然承认“理”的正当性,但也认可“亲”的合理性。

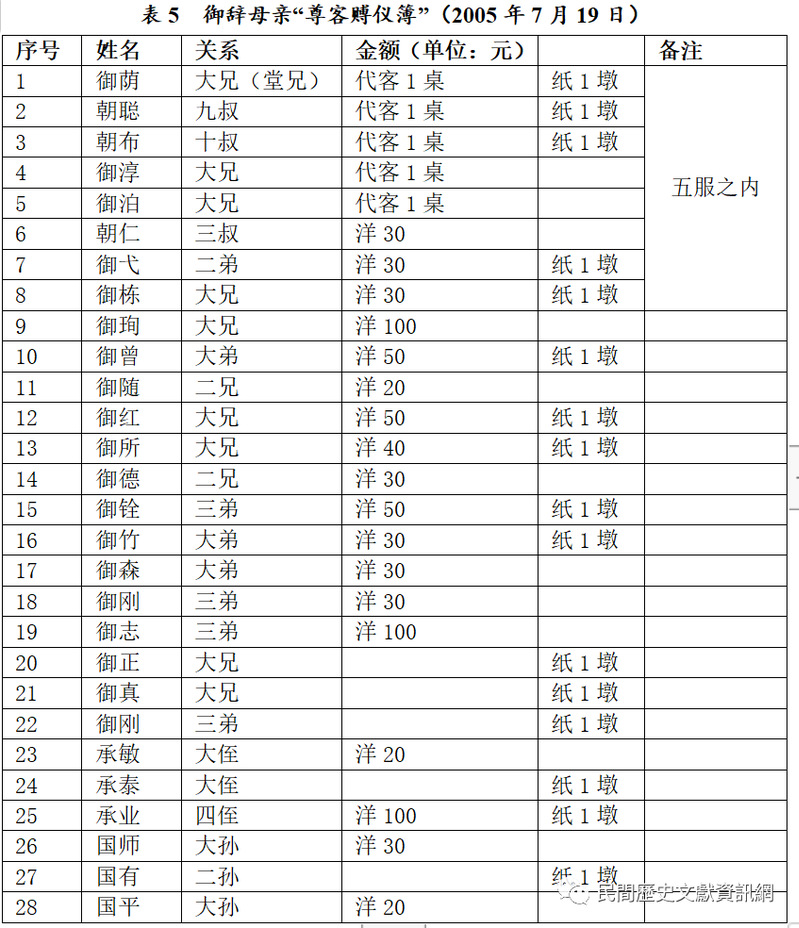

虽然朝美的儿子们在重新处理“过继”的谱系关系时选择了本生父母一边,但在仪式的行动方面,他们仍然也承认这种关系,因此,在朝济夫妻的两场丧礼中,他的长子御淳代表兄弟们,出面“代客”1桌。朝济本人去世时的赙仪簿没有保留下来,我们只找到了朝济妻子在2005年去世时的赙仪簿(表5):

在这份赙仪簿中,总共有28个宗亲家庭,远远多于前述两个家庭的赙仪簿,这其中有17个宗亲家庭(12-28)几乎完全没有参与前面两个家庭的丧礼来往,但在谱系关系上,这17个家庭与朝美、朝泽和朝济三家的亲疏距离则是完全一样的。这并不取决于其家庭平时维护的人情来往网络,尽管朝济在为人做事方面在村里有着相当好的口碑,大家公认他是一个“善人”,但这不足以为其妻子的丧礼创造出如此之大的关系网络。实际上,真正的原因在于朝济的第三子御恪是村支部书记和村委会主任,即是说,这后面的17个宗亲家庭是一个“权力的网络”。惟其如此,其母亲赙仪簿上面的来往家庭总量(89个)也远远超出了前两个家庭(分别是30个、48个)。

与此同时,我们也看到,这种过继关系的摇摆性和丧礼中的“代客”关系不能完全说明赵容一门后人之来往关系的全貌。虽然御恪本人的书记和村委会主任身份能够为他创造足够大的人际网络,但恰恰是这种置身村落政治核心处的身份也会从另外的方面损害他的宗亲网络,而且也是最为核心的那个部分。在此,我们又要回到与朝美与御恪的二伯祖晋环之间的过继这个问题上。

御恪在1990年代买下了已经废弃的赵氏宗祠,也是原来的村委会所在地,先后在此开办过饲料厂、油坊等,这可以算作一种小型的“家族企业”。在雇佣工人时,也优先考虑本门的族人,先后雇佣过御弋(朝泽的次子)、承仁、承化(御淳长子)、承闻(御淳次子)、承冈(御杉的长子)等本门成员。在雇佣工人方面,御恪显然很看重朝美与自己一家的过继关系,先后雇佣了朝美的三四个孙辈。但恰恰是他雇佣的这些下辈成员即承化、承闻、承冈损害了他们之间的谱系(过继)关系,也从一定程度上在本门的团体格局中间划出了一条裂缝。

原来的老书记李熙煅退休后,打破了自1949年后赵、李两家长久不通婚的僵局,他的儿子娶了老二支次房第五支御礼的女儿为妻,又将女儿嫁给了御杉(朝美次子)的第三子承联。对于这两桩婚姻,村人说起来都是挺佩服他的。人们公认的评价是:他看起来并不精明(“憨”),这两桩婚姻却表明他才是最精明的。虽然在村庄政治中,两个家族斗得死去活来,人们的日常生活却有自身的逻辑,熙煅为一对儿女做所的婚姻安排,一是表明自己已经退出了政治斗争的漩涡,二是为后代做好了退路,无论哪一个家族掌握了权力,至少在他的下一代都不会“吃大亏”。在考虑与赵家联姻时,他无疑经过了慎重的计算,赵氏老二支长房虽然人数不少,但从1980年代以后,基本上已经退出了本村的政治舞台,绝大多数长房成员对政治角逐并无兴趣,而最热心参与政治斗争的,正是次房的“三支”和“五支”,“第四支”则“人烟不旺”,且相当一部分已经迁往东北等地居住,留在本村的只剩几个家庭。前一桩是与赵氏老二支次房的“第五支”联姻,而后一桩则与“第三支”联姻。而更有意思的是,御礼的曾祖海若实际上是从第四支(本生父为赵森)过继到第五支(过继父为赵桐)的。从亲属制度方面来看,熙煅一家在事实上与老二支次房在竹村的三个分支全都建立了联姻关系。

熙煅虽然退出了政治舞台,然而这并不表明他实际上不参与政治斗争,何况,他也早为儿子铺好了道路,在先由他的族弟熙勤以及随后由御恪主政的两届村委会中,他的儿子都担任会计的职务。出于论题的考虑,我们不能在这里详述此后的政治斗争。在与本文论题相关的意义上,我们只须指出,这个家庭的两桩婚姻在一定程度上削弱了赵氏老二支次房内部、尤其是赵容一支族人的凝聚力。

简单地说,朝美的儿孙辈在推动御恪在与李氏家族的争斗胜出的过程中无疑发挥了一定的作用,也正因如此,尤其是老大御淳和老二御杉,寄希望于御恪能给儿子们在村委会中安排职位。但御恪并没有令他们满意,他没有给这两家的六个儿子安排任何一个职务。这无疑成为双方开始积怨的一根导火索。据说是李熙煅的儿子提供了具体材料,由御杉的三子不断地在本市和省城写信上访,举报御恪违规置换口粮田等经济问题。最终,这严重地影响到了双方几个家庭之间的人情来往。在本村,大年初一的“磕头”是表达宗亲关系的主要方式之一:晚辈大致以同一个曾祖的子孙后代结成小群体,集体去给本门长辈行磕头礼。从举报事件开始,御杉的三个儿子不再登门给御恪三兄弟磕头,这又带动了他们的堂兄弟们也不再登门。但是,朝泽的两个儿子御璞和御弋两家则与御恪照常来往。

四、流动的礼簿与边陲的宗族

在竹村的丧礼赙仪簿上,其宗族结构大致是以“五服”为原则建构起来的,而其中又贯穿着其他关系,尤其是过继(“出嗣”)造成的困扰甚至矛盾,而联姻关系带来的问题同样也不可忽视。尽管如此,这种“簿上的宗族”依然有着相对严格的限定范围。它与族谱所“写”的谱系结构并不一致,同样,与族人们的日常交往和家庭生活也不完全一致。其次,不惟不存在“一个”宗族,即便在丧礼规定的宗亲范围内,族人们的社会交往也会受到权力、姻亲等因素的冲击,既能将原本疏远的宗亲家庭和个人拉到近处,也可以将原本亲近的宗亲家庭和个人推到远处。

这是竹村宗族的情况。那么,除了在族谱等象征意义上,在其他的时候,是否真的不存在一个总体意义上的宗族?如果说,我们在竹村看到的是一个类似于“裂变(segmentation)”的历史过程,那么,也有看到一种相反的“融合”过程。在这个分支的一部分族人的边陲开拓史上,“一个”宗族被创造出来了。

朝训在带着家人“闯关东”30多年后,于1990年代回到了竹村,打算“把老骨头扔在家里”。但由于几个儿子没有商量好如何在两地分工养老的问题,在回到竹村十几年后,最孝顺的次子御安只好又将年迈的双亲带回了东北。没过多久,朝训夫妻先后在洛村家中去世。我们先来看一下他去世时的赙仪簿:

在这份赙仪簿上,除了朝训的兄弟朝布托人带来的200元以及御熙托二弟御原代献的花圈1枚,没有竹村老家本支族人的赠礼。不过,当几年之后,御安将父母的骨灰迁回竹村重新下葬时,本门族人都纷纷前来帮忙,一些家庭也补送了赙仪。在这份赙仪簿上,总共有92份赠礼,而宗亲只有13份,再去掉朝布和御熙的两份赠礼,实际上在洛村只有11份赠礼,只有12%,远远少于竹村族人丧礼中宗亲所占比例,这很符合移民社会中宗族的实际状况。

但恰恰是在这样一个以移民为主组成的边陲社会中,赵姓移民反而呈现出一种竹村赵氏宗族并不具备的总体特征。在上述13份赙仪中,包含着四种宗亲关系:

1、本支(“第三支”)的宗亲关系(1-6);

2、旁支(“第五支”)的宗亲关系(7-11);

3、同宗的宗亲关系(12);

4、不同宗的宗亲关系(13)。

第一种宗亲关系毋庸多言。在竹村,后两种关系在一般家庭的丧礼来往中是不会出现在赙仪簿上面的,但洛村的赵氏宗族中,这种旁支宗亲的来往不但在数量上要超过本支宗亲(5:4),在赠礼的规则上也有很大的变化。

首先,从谱系关系而言,正如我们在前文所见,在竹村,只要超出了五服的范围,便会形成村民所谓的“旁支”关系,除非有过继关系或姻亲关系的特别介入,否则不会出现在赙仪簿上面。但在洛村礼簿上,这种本支/旁支的排他性区分反而消失了。

其次,在赠礼的规则方面,在竹村的丧礼中,一般都是由父亲代表下一辈的多个核心家庭或长子出面代表兄弟们代客或赠送赙仪。而在洛村,则由每个核心家庭作为彼此独立的赠礼单位。

其三,在竹村,同姓不同宗几乎完全得不到认可。而在洛村,不同宗的宗亲则是人情来往中的一个组成部分。

洛村赵氏宗族是从1960年代中期开始,围绕着朝训一家逐渐形成的。在此之前,他的六弟朝泽在竹村已经大权旁落。实际上,即使朝泽没有失势,他们也不可能从他那里得到什么好处。朝泽是一个出了名的“清官”,据说他曾经看守着生产队的两大筐花生种,却饿昏在旁边。另外一个原因是他在竹村受“气”。朝训是一个非常能干的人,从年轻时候开始,便四处推脚、做工,养活他的几个弟弟和妹妹。故此竹村人送了他一个绰号叫“活×能的”,意思是到处忙活,什么都能干。他从“大饥荒”时就开始闯关东,在黑龙江和吉林各地到处挣一点钱糊口,一年中大半时间都不在竹村。当他回到竹村时,生产队却拒绝分给他口粮,理由是他没有多少时间参加生产队的劳动。朝训非常生气,决定带领全家人下关东,临走前发誓再也不回竹村:“哪里的黄土不埋人?!”

离开竹村后,朝训带领家人一路讨饭,先是流浪到吉林省某县一个村庄(这是竹村周氏族人迁居之处),后又来到黑龙江省某县一个村庄(这是竹村姚氏族人迁居之处)。但这两个地方都不怎么富裕。在1964年秋天,朝训带领家人最终流浪到嫩江县。他们刚刚到来时,没有本地户口,被当地“东北人”蔑称为“山东棒子”或“盲流子”。幸运的是,在第二年春天,县政府民政科为了安置大量流入的山东、河北等地流民,给他们落本地户口。朝训的妹夫对此起了关键作用,后者在山东省某县民政科工作,将电话辗转打到了嫩江县民政科。尽管这两个相距遥远的单位互不熟悉,但因为都属于民政系统,对方马上答应帮朝训一家落户。于是,朝训等人的户口终于落在了候客村。

关于此后的村落政治纷争和分化过程,不再赘述。简略地说,在他们站稳脚跟后,竹村族人甚至其他来自日照县其他村庄的“盲流”纷纷前来投奔,而朝训是一个热心肠的人,总是不遗余力地帮助这些族人和老乡们。先是二弟朝聪(大排行第九),然后是三弟朝布(大排行第十),都前来洛村讨生活,再往后,“五支”朝梅的次子和三子也在不久之后前来投奔。这种状况一直持续到1980年代。还有其他的移民类型,比如表6中的御秋,是1990年代后期因逃避“计划生育”而带着妻子、女儿而来到洛村投奔本族的,但他一连生了5个女儿,最终也没生下一个儿子。在这个过程中,这个竹村移民群体不是固定的,有一些当初迁徙的族人在过了几年后,出于不同的原因返回了竹村,如朝布一家;也有的家庭并不是完全迁回,如朝梅的次子御宝等回到竹村后,他的长子承师(11)又在1990年代和堂兄承湍(御金的长子)返回了洛村定居,在那里一直生活到今天。

基于这种十分简略的描述,我们有可能更细致地理解这份赙仪簿上的宗亲关系。第(1)种宗亲关系(第1-6,即“第三支”)很好理解,但其中第6位赠礼人御莱却显得十分扎眼,他只赠送了50元。从数额上来看,他跟“五支”的子侄辈(8-11)甚至不同宗的族人处在同样的距离上了。更重要的是,从他与朝训一家的实际关系来看,这多少是出乎意料的。虽然在朝训去世之时,他身在老家,但“照理说”他是应当亲自奔丧的。御原(3)当时也在日照,但当他接到朝训去世的丧报时,立刻带着御宣的儿子动身赶往洛村。按洛村丧事的规矩,应当在第三天上午出殡。但当知道御原要回来奔丧时,赵家人跟执事商量能否等到御原回来,执事认为这是合乎伦理的,便答应赵家人,出殡那天可以等到下午一点,如果过了这个时间,就不吉利了。当天上午11点左右,御原赶到洛村。朝训的子女们都特别感激他,他为赵家争了脸面,也在村人面前证明了赵家是重伦理的大家户。

而御莱接到丧报后,只托御原代赠了50元赙仪。他是朝训最小的堂弟(大排行中的第十一个堂兄弟)朝允的儿子。1980年代初,朝允因不堪忍受贫穷和病痛而自杀身亡,留下年幼的御莱(6)。朝训听说后,回家将他领回洛村抚养,又供他上学、娶亲。御莱长大后,在本地当过小学教师,后来辞职,返回日照,卖过煎饼,开过羊汤馆,做过小生意,但每件事情最终都没有下梢,后来在市区靠拉三轮车为生。最后,他没和本支任何一位堂兄弟商量,就将老宅子变卖给了一个旁支的远房族人。在2002年笔者调查期间,御安每次提起这位堂弟时,总是很动感情,又十分伤心。他对笔者说:“我对他比对自家兄弟还好。小叔死了,他是个没娘的孩子,俺爹从老家领他来,怕他冻着,怕他饿着,真是把他当亲儿养大的。”但他没有过多地苛责御莱,反而有些内疚,怪自己没好好“看住他”:“那些年,我要是好好看住他,他不至于落成这样的结果。”实际上,御莱回到老家后,跟竹村的族人也极少来往,在绝大多数婚丧嫁娶中都不会现身,更不用说送礼了,用不少族人的话说:“他是破罐子破摔了。”这种感情上的冷漠肯定跟他父亲的自杀给他内心留下的创伤有着极大的关系。在这个例子中,朝训与御莱的关系颇类似于前述几个“出嗣”关系。两人之间有过继之实,却无过继之名,但御莱的特殊身世给他造成的创伤最终使他选择了远离。

另一个看起来很醒目的名字是御国(7),他赠送了200元的赙仪,是朝训侄子们的两倍,这显然与他们的宗亲距离正好相反。事实上,他与御安兄弟之间已经越出了“五服”的范围。但他何以会赠送如此之多的赙仪呢?

御国当初也是投奔朝训才落户在此的,但几年之后,他们内部出现了裂痕。御国带领一班人(主要是御安的堂兄弟们和几个费姓姻亲家庭)到现在的前屯建了一个新点,成立第一生产队,并担任生产队队长。这种矛盾最终因一次分粮事件爆发了。到某年秋天分口粮时,他不肯分给刚来不久的御莱。朝训于是自己拎着口袋,去找御国要粮食,但御国仍然不肯给。于是朝训自己动手装粮,御国夺下了他的口袋。朝训非常生气,说:“当时你来的时候吃谁的口粮?你还没还给我哩!”御国情急骂娘,朝训勃然大怒:“我和你爹还没出五服哩,你骂谁的祖宗?!”上前就打御国,但被推倒在地。他的三儿子看到后不干了,回家找到两个哥哥和朝聪的三个儿子,将御国痛打一顿:“先揍再谈!”御国的亲侄子虽然在旁边,却不敢上前帮助御国还手。御国挨打后,跑到乡政府报案,乡派出所派人前来调查。但御安对几个出警的警察说:“这是俺兄弟们的家务事,你们回去!”于是,此事不了了之。

御国担任队长职务时,一度与同样来自日照的秦氏家族、徐氏家族交往密切,但后来,由于一次“扒房”事件,双方彼此交恶,秦氏兄弟也后悔和御国一起扒了学校的房子,再也无法让孩子们在村里上学,于是恨上了御国。待到御国与御安几家闹翻以后,老秦家都认为赵氏族人已经离心离德了,于是预谋报复御国。有一次,御国到后屯老齐家开会,秦家兄弟领了几个人将他堵在老齐家门口,准备痛打他一顿。御安听说后,马上带领一帮堂兄弟前去将御国解救出来。老秦家这才明白:“老赵家还是一家人。”

待到御国不再担任队长后,他和御安几家的关系也慢慢地缓和起来。更重要的是,他是本村拥有土地最多的“地主”,总共将近3000亩,他不得不认真考虑与御安几家的关系。在赵氏家族的红白事中,他也越来越积极。不止一次,每当御安抱怨官场复杂、诸事繁多,透露出不想再继续干的时候,御国都会很认真地劝他:“老二,你还得干啊,咱这么一大家子,老赵家没个主心骨还行?!”

赙仪簿上的最后两个名字(12-13)又分别属于另外两类关系。路洪(12)是赵各庄人,也就是说,他与竹村赵氏是同宗,属于长房长支。他的叔叔御朗原是洛村农场的支边青年,他是投奔叔叔迁到洛村的。朝训一家刚流落到此时,御朗一家便与他认了同宗关系,从辈分而论,御朗是朝训的侄子辈,两人一直以叔侄相称。故此,在洛村的历次政治斗争中,路洪都毫不犹豫地站在族叔御安一方。至于振财(13),他是从辽宁某地迁来的,也与朝训几家论宗亲关系,算是“一家子”,与御安以兄弟相称,但他们之间的日常交情不算深厚。尽管如此,在村庄政治争斗中,他仍然站在御安一方。

这些赵氏族人属于从1950年代后期逐渐来此的移民群体,他们从三个村落(两个关内村落,一个关外村落)先后来到此地。正如郑振满在提出“合同式宗族”时所言,在总体上,这几个分支成员“既不存在共同的地缘关系,也不具备可靠的继嗣关系”,而是“利益关系”变为让他们联合成一个宗族的纽带。虽然洛村赵氏宗族既没有合谱,也没有宗祠、族谱等外在表征,更没有共同的族产,但在维系的纽带方面仍然与“合同式宗族”是相当吻合的。

与此同时,它也有着依附式宗族的部分特征。在人口和势力上而,在各个次级群体中,以朝训和朝聪两兄弟最为强盛(属第三支),其次是御宝和御国两兄弟(属第五支),不过后者显然无法与前者相比,尽管他们几个家庭曾经一度试图与之抗衡,但最终也与其他所有成员家庭一样,都要依靠朝训和朝聪兄弟的几个家庭。其次,各个成员家庭之间显出较大的差距,实际上,最富有的家庭并不是第三支的朝训和朝聪兄弟,而是第五支的御国一家,他总共拥有将近3000亩土地,也恰恰是这种财富上的优势让他一度试图挑战御安的地位。但当挑战失败后,精明的御国很快就转变了做法,主要是出于经济方面的考虑,他从此转而与御安合作。其三,最穷困的家庭当属御秋,在他从竹村来到洛村后,已经没有林地或荒地可以随便开垦了,他一连生了五个女儿,只好租种别人的土地维持生活。在本文作者调查期间,他又腿部受伤,简直是家徒四壁。像他遭遇的这种窘境,如果是在竹村老家,除了亲兄弟,大概没有其他人会照顾他,但在不缺粮食的洛村,他几乎全靠各家族人的接济,一家七口人才能勉强为生。简言之,在洛村的赵氏宗族中间,我们看到的是以权力和财富为基础的结合,而且,正如弗里德曼所说,宗族成员的贫富差距越大,反而造就了宗族层面上的团结。

图4 洛村赵氏宗族结构

总言之,在这份赙仪簿上,我们看到了一个由多种宗亲成员组成的地域化宗族,兼有“依附式宗族”与“合同式宗族”的部分特征。在竹村仪式中刻意强调的“五服”结构,当然不是消失了,实际上,这个宗族仍然是以朝训和朝聪兄弟两人的后代为核心的——在任何时候,宗亲和家庭间的亲疏关系都是存在的——但与竹村宗族相比,显然已经被极大地弱化了,在他们日常的言谈中,也很少听到他们用到“三支”“五支”或“五服”这样的字眼,而这是竹村族人经常挂在嘴上的。其次,在上文中我们看到,竹村人的丧礼一般都是以健在的上辈人为代表赠送赙仪的,而在洛村的赙仪簿上,这种以复合家庭或联合家庭为基本赠礼单位的做法完全消失了,而代之以核心家庭。比如表6中的9-11,如果是在竹村,因为朝训是祖父一辈,就算赠送赙仪,也应该由他们的上一辈作为代表,即老大御晋出面赠送。而在御晋和御宝都不住在洛村的情况下,应当由御国出面作为代表。但在这场丧礼中,御国和他的儿子承御、两个侄子承湍和承师都是分别赠礼的,他们都只代表自己的独立家庭。这便是我们从洛村礼簿上看到的结构,它与实际的宗族结构是相当吻合的,在这一点上,它与竹村迥然有别。

就此而言,虽然在绝对人口数量方面,洛村赵氏族人在丧礼中和礼簿上结成的宗亲团体要小于竹村的丧礼团体,但在丧礼和礼簿所涵盖宗亲关系的广度方面,却远远超过了竹村的丧礼团体:他们将同宗的和不同宗的族人全部纳入了仪式交换的圈子。显然,这要归结于这个边陲地带的移民史。

不过,这种宗族结构在呈现出更大包容性的同时,也呈现出散在化的趋势,这意味着它是不稳固的。族人们来了又去,去了又来,有人举家迁回了故乡,有人搬进了县城,只在播种或收获时回到洛村,或者回来收取地租,但也会有新一代家庭诞生或加入。对于洛村的赵氏宗族,“在地化”始终处在正在进行的状态之中。

由于这种不稳定性和脆弱性,从一份礼簿到另一份礼簿,这个簿上的和仪式的宗族都处在连续不断的细微变化之中,其流动性显然远远超过它的原出宗族。在过去的半个多世纪里,与迁移来此的其他所有群体和个人一样,当身处政治漩涡和经济纷争之中时,各个分立的次级群体和个人从不缺少怨恨甚至敌意,即便在宗族内部也难以避免,但也正因如此,他们又怀有足够的善意,也足够团结。

五、关于方法论的一些讨论

在中国宗族研究领域,关于组织或制度方面的成果可谓汗牛充栋,历史学家在社会经济史的基础上对东南宗族组织的系统考察尤其令人瞩目,在此无需赘述。而在社会学界,拉德克里夫-布朗影响下的结构功能论可谓影响深远,这可以林耀华的《义序的宗族组织》和莫里斯·弗里德曼的《中国东南的宗族组织》为其代表。众所周知,弗里德曼在借鉴英国社会人类学中的宗族研究时,主要是针对埃文斯-普理查德的努尔人宗族社会研究。

弗里德曼从宗族结构的角度将东南地区的宗族排列为A到Z型的序列。而无论是历史学家还是社会学家都已经发现,弗里德曼更大的问题在于他在以中国东南宗族研究反思非洲宗族研究时,采取了一种与“国家与社会”颇为类似的框架,这导致他将中国宗族组织基本上完全归入了“社会”的范畴。而中国学者的研究表明,无论在东南地区,还是在华北地区,宗族组织恰恰是自宋代以来在征收赋税、教化和士人阶层等的推动下与本土社会组织融合而成的结果。

不过,在弗里德曼的结构论中,实际上也潜含着着一种承自非洲宗族研究中的动态观点,而这一点多少被人忽略了。正如路易•杜蒙在评论《努尔人》一书时所说:“对埃文斯-普理查德而言,那是一个无实体性的问题,那些分群和差异的种种秩序都是相对的,都是依照它们在行动中的情境而定的……‘结构’通常都与经验性的情境联结在一起。”

换言之,结构的相对价值意味着它是临时性的。这有助于我们重新审视弗里德曼的“法团”(corporate)概念。虽然弗里德曼是以类型学方式划分宗族结构的(从A到Z),但我们也可以将他的观点加以杜蒙式的延伸:在不同的情境下,作为“法团”的宗族组织未必就是铁板一块,而是有着极大的临时性或情境性的弹性伸缩空间。

故此,虽然南北方宗族在结构和组织方面有着很大差异,但我们仍可由此采用一种相通的眼光相互借鉴。如果在运用“法团”这个概念时不再仅仅局限于弗里德曼的“经济”意义,那么,我们也可以尝试着运用这个概念考察北方的宗族组织:它可以是政治意义上的团体,也可以是某种仪式上的团体。如此一来,不必(实际上也不可能)抛弃宗族研究中的结构和组织视角。

因此,采取一种仪式团体的说法,不意味着它不具有经济的维度。这正是这项初步研究所要指出的,它同时也是一种经济团体,而在村落政治中,它也是形成政治团体的基础之一。与墓祭仪式的结构相似,这种“簿上的宗族”也是基于等级性的“五服”原则形成的团体。这是北方宗族的基本结构性特征之一。孔迈隆强调,父系亲属团体模式是平等性的,当然有其合理性。但在族产很少甚至阙如,也没有“清明会”类型团体的宗族中,其团体模式又是如何运作的呢?本文作为一项个案研究,尚不能否定他在父亲亲属固定谱系模式和父系亲属团体模式之间所作的二元划分,对此仍需更多的个案研究加以检验。但本文呈现的资料,的确不符合他的平等模式。在这里,由于这种以五服为基础的仪式团体是以家庭为单位的,故从其内部构成原则而言是等级性的,但若站在这些“个别团体”外部来看,或者站在由它们共同组成的“家族团体”来看,它同时兼容了平等原则。正是由于这种双重特征,一旦介入村庄政治的领域,或社会经济的领域,它将很有可能在诸般外部条件的推动下,催生出更多或更大的合作团体。这种合作团体既有可能沿着非对称性裂变的路径分化,也有可能演变成清明会那样的平等性组织。

应当顺便提及的是,当前许多关于宗族仪式的研究很有可能过于强调了它的精神性方面,比如与祖先的精神联系、在宗族凝聚力等方面的作用等。它当然有着这种功能。但过于强调所谓“宗族情感”之类的效果,不惟对宗族研究于事无补,不客气地说,这更多地是研究者自己头脑中萦绕着的田园牧歌!宗族仪式当然有其温情脉脉的一面,但过于强调这一点,必然将掩盖太多的东西。一旦放回日常生活的氛围当中,便会发现,祭祖等仪式造成的情感是相当松散的,而更大、更实在的力量则蕴藏在“五服制”造就的仪式结构和团体之中。无论在村落政治的动员过程中,还是在日常的家庭交往中,即便身处这种仪式结构和团体,即便深受“家族精神”的激励,也同样充满了各种心机、诡诈、谋划和交易。

出于这样的考虑,我们可以尝试将弗里德曼的“法团”观结合一种日常“过程”的研究,比如林耀华在《金翼》中所运用的宗族生命史和传记法。在社会生活的不同时刻,以及在不同的仪式活动中,宗族不但会以不同的范围和规模呈现,也充满了各种层次的矛盾和含混。故此,不惟是家庭史,个人生活史也将在这种以家庭为网络化机制的团体研究中占有无可替代的一席之地。但这种以“五服”为基本原则的仪式兼经济团体仍然是稳固的,这也是何以它具有契约性特征的原因:它是超越于个人及家庭生活和日常道德的。而从另一方面来说,也正是不同家庭和个人的“过法”反过来强化了它作为仪式团体的超越性。限于篇幅,在此只举两个例子。第一个例子是前文所描述的朝美一家,在朝美的四个儿子中,人们公认人品最好的幼子御舜已经去世,而其他三个儿子在“为人”方面都遭村民的指摘。他们对老母亲十分不孝,尤其是长子御淳和次子御杉,而以御杉最为“过分”。这最终造成了兄弟三人与他们唯一的妹妹反目,几乎断绝了来往。但问题在于,一旦到了婚礼和丧礼来往的层面上,他们并未遭到多少诟病。比如说,御杉亲自参加了外甥的婚礼,但当自己的一个儿子结婚时,他的妹妹却只派了儿子前来喝喜酒,这让御杉大为不满。对于这件事,堂兄弟们反倒认为御杉比他的妹妹“识大体”。第二个例子是朝美的兄弟朝泽的两个儿子御璞和御弋,他们两人是村中出名的孝子,村人公认他们在“为人”方面几乎无可指摘,而且,他们十分看不惯御淳三兄弟对待“大娘”的不孝之举,经常在私下里痛骂他们是“畜类”。但问题在于,一旦遇到各种“大事”,朝美留下的三个家庭和朝泽留下的两个家庭一定都会为了对方首先“出面”,而日常的纠纷和不满似乎一下抛到了脑后。

所有这些并不相悖。这便是他们的“过法”,也是“簿上宗族”的意义。

(本文經作者授權發佈,原載《民俗研究》2020年,第2期,頁33-55。注釋從略,引用請參考原文。)