摘要:租界休闲空间作为一种具备文化混杂性的日常空间,其发展从一个侧面体现了近代中国资本主义阶段城市空间现代化的复杂路径。对于租界休闲空间的研究,有助于以全方位的视角揭示租界的日常生活。文章以天津英租界休闲空间为例,从马克思的劳动异化和列斐伏尔的日常生活批判理论切入,首先系统梳理1860至1943年天津英租界存续期间休闲空间的发展与演化,将其空间特征划分为“殖民主义空间塑造”“多重博弈和复杂动态协商”“阶层和种族的区隔逐渐弱化”三个阶段。在此基础上,深入分析三个阶段不同的空间生产意图和特点,论述其空间生产既包含了资本主义的劳动异化带来的阶级特征,也包含了外国人与华人之间的民族主义冲突和协商的特征,并提出租界休闲空间是包含殖民主义和资本主义双重性质的表征空间。研究旨在通过考察近代租界城市休闲空间的演变与发展,揭示租界内部从殖民主义为主流变为以资本主义的阶级矛盾为主流的动态发展过程。更进一步通过分析其空间演化背后深层次的多方博弈关系,揭示资本主义和殖民主义在租界空间生产的反映。

一、引言

近代租界的休闲空间是在近代中西文化碰撞中出现的新型公共空间,也是中外民众的日常生活空间,包括公园、体育场、赛马场等。日常生活和日常生活批判理论由法国哲学家亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)在马克思(Karl Marx)的劳动异化理论(Alienation of labor)基础上提出,以和哈贝马斯不同的视角考察公共空间。异化指原本自然和谐的两物彼此分离、人们对他们所生活的世界变得陌生的过程,而资产阶级社会特有的雇佣劳动的形式,对应着最深刻的异化形式,包含人与劳动产品、人与劳动行为、人与自己、人与他人相异化,也即是说,异化是资本主义的结果。而劳动异化的直接产物即是私有财产,在此基础上,列斐伏尔从社会学角度发展了马克思主义,提出日常生活批判理论。日常生活指真实存在的、熟悉的领域中“真实的生活”。列斐伏尔认为,工业文明导致现代社会高度分化,传统的“桃花源式”的日常生活受到现代性的冲击,而被“消费社会”所控制的日常生活取而代之。对日常生活的批判,过去事实上都是对其他阶级的批判,如今则涉及“现代”生活与“过去”的系统冲突。

随着近代中国的开埠,资本主义的进入带来了资本与雇佣劳动的生产关系,新的社会关系也引发了新的空间生产模式。外来者将西方城市公共空间引入租界的同时,也带来了资本主义层面的“异化的日常生活”和帝国主义层面的“中与西”“传统与现代”的多重冲突与博弈。以公园、体育场、赛马场等休闲空间为例,区别于传统中国的私家园林、希腊罗马时代作为政治空间的广场等,资本主义的生产关系导致工作和闲暇的区分,私人领域从生产活动中分离,蕴含着新型生产关系的租界休闲空间就此产生。正如列斐伏尔所言,体育活动的观看者沉浸于赛马、足球比赛的热情和焦躁中,但实际上自己从未离开场边的座位;也即是说,体育休闲空间作为一种“异化空间”,观者沉浸于比赛中,身体仍在观看席,而想象中的自己已身处场内参与比赛。而公园亦如是,租界空间作为海外的“飞地”,西方人在租界设计建造本土风格的公园,将带有怀乡情结的植物与布景移植,使其身处异国租界之时,即能想象和享受故乡的景观环境,这也是一种“异化空间”。上述空间隐含了资本主义与殖民主义的渗透,同时包含了对中国传统日常生活空间的冲击。此外,公园、体育场所作为近代规划理念塑造的典型公共空间之一,其移植变迁与本土化还是近代城市跨文化交流与文化认同塑造脉络的体现。

对于近代租界休闲空间的研究,以历史学的视角展开的研究包括熊月之、薛理勇、陈蕴茜等通过对历史与事件的分析,揭示公园在近代化的过程中折射出的中西文化碰撞冲突。以建筑史学视角的研究,则以彭长歆、刘亦师、张天洁、孙媛、张亦弛等学者为代表,研究近代租界公园的历史演变、功能变迁,对比租界与西方公园相互联系等。在跨学科的探讨上,达纳·阿诺德(Dana Arnold)以天津维多利亚公园为例,读解租界城市作为“准殖民空间”发展进程中复杂的跨文化交流过程。还有周晓东、吴家骅等学者以政治功能的视角分析近代公园,提出“空间殖民主义”,即在异乡以本土生活习惯与文化建构一个宣扬文化方式、表现文化优越的空间环境。张宁则以上海租界的赛马等西式运动为研究对象,分析近代文化移植与转译过程中产生的变化。在理论层面,近年来开始出现应用列斐伏尔的空间生产理论对于城市的研究。杨舢重新梳理空间生产在海外跨学科的传播,在列氏的“霸权式空间生产”基础上提出对于自下而上的“反霸权”的空间抵抗进行关注的必要性,并提出与之共存的“逆霸权”式研究视角。曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)、王志弘、夏铸九等学者发展了列斐伏尔理论在城市空间的社会意义上的研究。汪原则在建筑学层面阐释了日常生活批判思想的实践,并指出应该重新回归建筑学的现实基础,即日常生活。龙元提出在多元化的当代社会,需要通过日常的输入和日常的设计,重塑城市空间的社会性和公共性。先驱研究厘清近代租界休闲空间的历史变迁、发展建设、西方观念的移植与传播等,为深入研究奠定了基础。而列斐伏尔的日常生活批判又为我们打开了另外一个视角,使得我们可以从资本主义劳动异化理论考察休闲空间的产生,建立劳动异化理论和空间生产的桥梁。本文借鉴列斐伏尔的理论考察休闲空间的问题,同时研究对象不是设置在欧洲,而是设置在殖民主义背景下的租界,使得问题不仅有资本主义异化带来的具有阶级特征的空间生产,同时也存在入殖的外国人和华人之间冲突和协商带来的空间特征。基于近代中国开埠城市的特殊背景,租界内的日常生活空间具备了文化混杂性(hybridity),而城市公共空间作为一种“协商的空间”(space of negotiation),需要考虑不同阶层以及不同种族的参与和互动。应用列斐伏尔的空间生产和日常生活批判理论,对于休闲空间的研究,有助于以全方位的视角揭示租界的日常生活。本文以天津英租界为例,旨在通过考察近代租界城市休闲空间的演变与发展,揭示租界内部从殖民主义为主流变为以资本主义的阶级矛盾为主流的动态发展过程,分析其空间演化背后深层次的多方博弈关系,探讨资本主义和殖民主义在租界空间生产的反映。

二、 天津英租界休闲空间的发展与演化

19世纪中叶,英国基本完成工业革命,随之产生的人口激增与污染问题,引发了对于城市环境与公共卫生的关注,英国也在其帝国主义扩张的巅峰——维多利亚时代(1837—1901年)开始了公共公园运动。1851年,《王室土地法案》的颁布标志着皇家园林和狩猎场地正式向公众开放,英国公共公园运动使得公园从皇家、贵族私人拥有变为大众可享有的公共空间。除公园外,体育空间也是城市重要的休闲空间之一。英国是现代运动的先驱国家,也是发源于皇室的现代赛马的诞生地。18世纪后,赛马开始成为英国崛起的中产阶级喜爱的运动,而不仅是皇家贵族的特权。在18世纪至19世纪英帝国海外扩张期间,该运动也随之广泛传播,成为侨居海外的英国人业余时间重要的娱乐方式。在东亚,19世纪40年代英国占领香港初期,便进行了公园、赛马场、运动场等休闲空间的规划;上海在1843年开埠后,1850年即成立跑马总会,1868年首个公园在上海外滩建成。随着其他城市的开埠,休闲空间场所的规划理念逐步向中国大陆更为广泛的地区传播扩散。

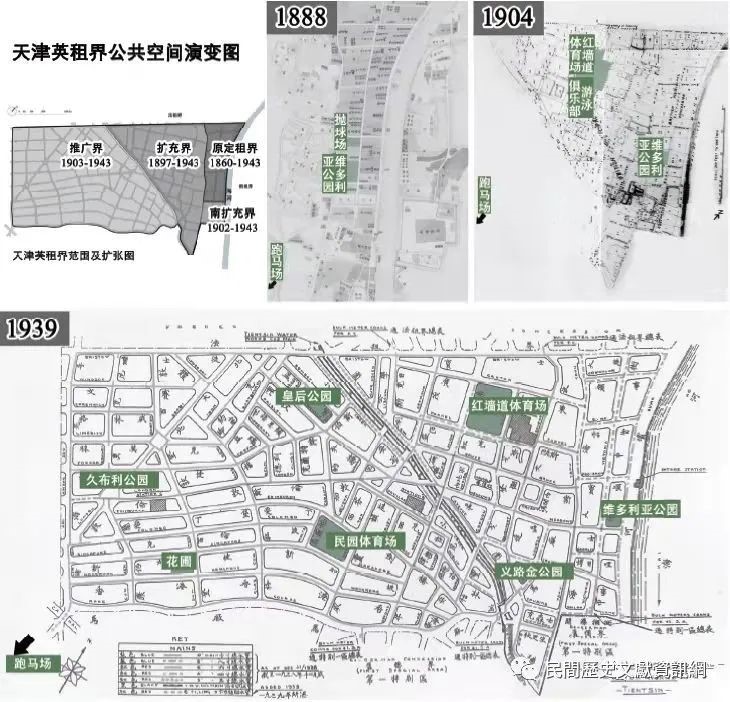

1860年第二次鸦片战争后天津开埠,英、法、美最初在老城南部的海河沿岸划定租界。其中以英租界面积最大、建设时间最早,分别于1897年和1903年两次扩张,并在1902年将美租界合并。由于英国早期的城市规划理念在公共卫生方面有很多考量,在其地理条件迥异的海外领土的规划建设中,确保侨民健康成为了重要考量之一,因而在其租界建设初期,便十分注重公园、体育运动等休闲空间的规划。在1860年至1943年英租界存续的83年期间,天津共有维多利亚公园、义路金公园、久布利公园、皇后公园四座大型公园,赛马场、民园体育场、红墙道球场三处公共体育空间,以及花圃等小型公园(见表1)。

表1. 天津英租界休闲空间信息表

1860年天津开埠后,英租界开始规划建设。1863年即成立了赛马会,并以英租界南部的梁家园地区为第一代跑马场。1860年至1880年间由于城市发展、洪水等原因几度迁移,最终于1886年在佟楼建设第五代养牲园赛马场(见图1)。早期租界最高管理机构——工部局(municipal council)大楼(又称“戈登堂”)前后均为公共空间的保留规划用地。戈登堂前为1887年落成的维多利亚公园,在英租界始终作为政治中心的前广场而存在;其后部为板球场地,在19世纪90年代租地拍卖予洋行,并因建设房屋而消失。

1. 天津英租界赛马场变迁图

19世纪末,随着英租界的扩张,对于扩充界的规划亦包含对公共休闲空间的考量。1896年至1898年间,扩充界红墙道球场建设落成,工部局工程师安德森(Henry McClure Anderson)夫妇在球场内捐建亭子一间,游泳俱乐部则位于球场对面。运动场由公共体育场委员会统一管理。1918年,第一次世界大战(下文简称“一战”)结束,英国本土城市规划的新理论与实践层出不穷,也影响了海外城市的设计。

1919年,以英租界原订租界、扩充界、推广界三界合并为转折点,工部局工程处建筑师安德森对于英租界进行了统一规划,受到欧洲当时风靡的田园城市影响,安德森采用了田园城市的圆弧形路网,并注重城市居住环境的健康和卫生,突出公共空间的设置,规划了数个街心公园(pocket park)和新的运动场,以及墙子河沿岸景观步道的设计,充分体现了对于游憩、运动等休闲空间的重视。

1920年至1940年间,英租界推广界填土工程相继完成,1925年义路金公园落成,1926年民园体育场完工对外开放。尽管出于租界经营的考虑,安德森的规划理念未能全部实现,但其注重城市公共空间与环境的理念亦反映在英租界后期的规划实践中。1935年为庆祝英王乔治五世登基25周年庆典,工部局把推广界筑路余土堆砌而成的假山公园命名为久布利公园(Jubilee Park),并设置草坪、藤架、长椅等。在规划中,还在公园内部设一长方形游泳池,但最终未实现,改于1937年在皇后公园东部建造游泳池。随着这些工程的完成,天津在1924年创造了传染病与流行病数字最低的记录,这座曾经蚊虫滋生的沼泽之上的城市,已经开始转型为健康、繁荣的现代城市。

纵观英租界的休闲空间的演变过程(见图2),可根据其特征划分为三个演变阶段(见表2):1)第一阶段为殖民主义空间塑造阶段,特点是初期多出于政治的考量开始公共空间的塑造,赛马场也出于怀乡情感和对塑造文化认同的考量而先期建立;2)第二阶段为多重博弈和复杂动态协商阶段,特点是运动场所开始繁荣建设发展,并按照经济等级划分不同层次的服务场所,反映资本主义特征,同时华人中以买办为代表的上层获得试用休闲空间的权利;3)第三阶段为阶层和种族的区隔逐渐弱化阶段,特点是休闲空间多元发展,经过转型后成为真正开放的公共空间开始系统化建设。

表2. 天津英租界休闲空间演变特点分期

2. 天津英租界公共空间演变图

2. 天津英租界公共空间演变图

三、租界休闲空间演化背后的多重博弈

天津英租界存续的83年期间,其休闲空间演变的阶段性特点,反映了帝国主义在进入近代租界城市后不同阶段的空间生产意图的变化,体现出租界内部的日常生活始终伴随复杂的殖民主义和民族主义的关系及其相互博弈。一方面,英国侨民在怀乡情绪下的运动、娱乐、消遣中不断进行再生产与集体认同的确立;而中国居民则在异国文化的冲击下开始抗争的觉醒。另一方面,租界上层资本家通过休闲空间的营造,享受类似西方的生活,并通过社交合作进行资本主义再生产;而底层民众则以雇佣劳动为资本创造剩余价值,并只能在休闲空间中扮演旁观者的角色。

3.1 第一阶段:殖民主义空间塑造阶段

英国在海外建设的租界,既是对外进行本土文化宣传的“实验场”,也是对内进行侨民公民意识强化之所。因此在英租界建立初期,休闲空间作为城市开放空间,成为殖民主义进行身份认同的塑造手段之一。第一阶段的“殖民主义空间塑造阶段”即是通过初期政治意义的公园和仿照英国本土的赛马场的建立,满足侨民的怀乡心理,进行政治意义上的官方空间生产以及输入殖民主义意识形态。

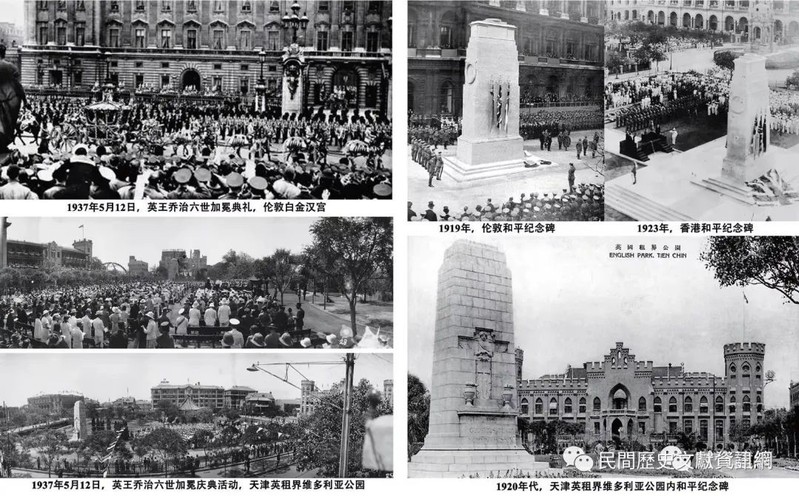

其中最典型的为维多利亚公园,其位于英国工部局前广场,是租界的政治空间中心,1887年为纪念维多利亚女王登基50周年而设立,并在纪念日当天举办庆典。维多利亚公园使用19世纪末欧洲盛行的规则式结合自然式布局,以凉亭为中心向周边引出四条园路,主入口位于东南角。此规划也影响了皇后公园等后期建设的英租界公园。1921年,维多利亚公园竖立起一座纪念碑,以纪念第一次世界大战中阵亡的英国士兵。纪念碑模仿英国建筑师埃德温·鲁琴斯(Edwin Landseer Lutyens)所做的伦敦白厅和平纪念碑(The Cenotaph),鲁琴斯的和平纪念碑设计在一战结束后的20世纪20年代初,被广泛使用于英国海外领土,在香港、加拿大、澳大利亚等地都竖立了模仿该设计的和平纪念碑。和伦敦、香港一样,天津维多利亚公园内的纪念碑也刻有“The Glorious Dead”(光荣殉难者),以及标志一战开始和结束的罗马数字“1914”和“1918”。此后,在纪念一战的11月11日国殇纪念日(Remembrance Day),也在此举办纪念仪式。在选址上,伦敦的和平纪念碑位于泰晤士河岸、英国政府中枢所在地的白厅,英国内阁办公室、国防部均坐落于此;香港的和平纪念碑则位于皇后广场,最初为纪念维多利亚女王登基60周年而设立,并作为每一任港督就新履职、英国皇室访港的首次登陆地点。在天津,将和平纪念碑选址维多利亚公园东南角主入口处,可见当时英工部局也将其作为英租界的政治中心(见图3)。

3. 伦敦、香港、天津英租界和平纪念碑

同时,由于租界的发展和人口的增加逐渐引发华洋矛盾升级,洋人始终认为工部局门前这块重要的休闲空间属于“供西国官商游玩休息之所”,对华人入园非常苦恼并不断进行抗议,导致工部局于1895年发布告示,规定华人如欲进入公园参观,须提前一日申请领票,并且每天下午五点后禁止华人入园。同年英租界工部局颁布的《运动场托管书》(Trust Deed of the Recreation Ground)规定租界内公共体育场可供除中国外的任何国家成员所使用。公告发出后引起华人社会的强烈不满,为日后的民族主义运动埋下了种子,并导致华人绅商对于兴建本土公园的呼吁。

此外,相较于需要较大建设量和较长工期的公园、游泳馆、体育场等,赛马场成为英国在建立殖民地或租界地的数年内最先建成的空间,并实行与英国本土相似的设计和管理制度(见图4)。在英国传统中,马术是代表个人身份地位的运动。早在12世纪,英国即开始出现赛马活动,而1711年安妮女王正式建立的赛马场,则开启了流行于皇家和贵族内部的现代意义的赛马活动。1750年英国成立赛马会,对于参加者的身份和着装均有着严格要求。赛马成为了一种高级社交活动,赛马会也成为最具排他性质的上流阶层俱乐部。18至19世纪工业革命时期,由于工人阶层的发展壮大,繁重的工作带来休闲娱乐的需要,产生了工人运动、工会、工人俱乐部等休闲组织与活动。赛马开始不仅限于皇家贵族,也成为英国崛起的中产阶级喜爱的运动。在18至19世纪英帝国海外扩张期间,赛马也随之广泛传播,成为侨居海外的英国人业余时间重要的娱乐方式。

4. 1904年天津与英国的赛马活动

由于赛马在英国长期以来属于贵族运动,在海外领土推行赛马是英国对外显示文化自豪感、彰显社会地位的手段。殖民主义在海外的空间生产中,休闲空间一直作为城市建设早期认同塑造的基础。与殖民地类似,在租界这一“微缩帝国”空间中,将英国本土最有代表性的社会仪式与文化意象进行移植与复制,从抽象的空间和仪式的设置到具象的纪念碑的设计,以最直接的方式进行殖民话语和文化认同的塑造。在租界形成初期,传统社会受到外来力量的冲击,外国人在传统城市进行殖民主义空间生产,并通过公告和规则区隔空间使用人群,导致本土民族主义的产生,以及营造本土休闲空间的呼声,体现出殖民主义和民族主义的矛盾。

3.2 第二阶段:多重博弈和复杂动态协商

19世纪末至20世纪初,原订租界建设相对完善,在前文分期中的第二阶段,开始了运动场的建设,以及削弱了政治意义而注重游憩休闲的公共公园的建设。休闲空间作为日常空间,开始逐渐反映出资本主义阶层的区隔与矛盾,呈现多重博弈和复杂动态协商的状态。

此时英国国内工业革命基本完成,劳动生产开始工业化、规模化,细化的分工和增加的劳动强度导致劳动异化,也使得流水线上的工人们迫切地需要休闲活动与空间。因而,工会和模仿资产阶级休闲方式的工人俱乐部应运而生,还产生了有助于心情愉悦、身体健康的面向普通大众的休闲公共空间。在19世纪末的天津英租界,外侨居民们准备“奉献一片土地备作娱乐场”,并由居民委员会派出代表团在租地人大会上提交请愿书,希望会上可将租界内的一块土地用作公共操场。该计划得到租地人大会和工部局董事会的同意,并开始规划建造红墙道体育场。1895年,英租界红墙道体育场落成,对租界内所有侨民免费开放。体育场内设有计时收费的网球场,打球的均为外侨和华人贵族。

除运动娱乐属性之外,休闲空间还具有社交属性,赛马、球场等设施完备的休闲空间在早期均为上层人士休闲和社交的重要场所。在租界经营相对完善期,除外侨之外,也有积累了早期资本的华人资本家跻身休闲空间。1929年《大公报》发表社评,指出赛马场中的华人民众绝非“普通民众”,而是“特殊阶层”。文章描述赛马在当时天津的众多休闲活动中实属最热闹一项,每场观者不下两三万人。而赛马场入场费约为1.5元,若参加赌博,则需另购5元马票,每场胜负多达10万元之巨。普通华人民众绝无此钱和此闲。在赛马场内一掷千金进行豪赌的“特殊阶层”华人,系少数享乐闲人吸取民众勤劳生产之结果。文章因而呼吁需唤起一般民众之智识,为社会服务,不赌博不游手好闲,国家才可长治久安。

这些积累了早期资本、有钱有闲的华人,以买办群体为典型代表,清末天津四位首富均为洋行买办。资本主义进入近代中国初期,对语言和社会环境的陌生导致买办阶层的兴起。他们作为西方资本在中国的代理人,在中西贸易之中赚取了极大利益,并第一时间学习和接受了西方资本主义生产模式。英租界华人董事、名誉司库、实业家庄乐峰曾任美国胜家公司买办。怡和洋行买办梁炎卿,先后成为英租界利顺德饭店副董事、英商先农房地产公司合伙人。梁先后投资英租界大量土地进行买卖,并投资建设张家口怡安房地产公司,将天津租界的地产经营模式引入了张家口。在红墙道球场建成前,梁家拥有天津唯一一个网球场,由于和洋行的关系密切,梁宅花园与球场也成为中西上层阶级运动、交际之场所。

可见到了20世纪初期,一方面,由于资本主义生产关系导致的劳动异化,普通大众对于休闲空间的需求日益迫切,非资本家阶层的普通侨民对工部局提出了保留休闲空间的需求。另一方面,此时积累了早期资本的华人精英阶层逐渐兴起,并跻身租界上层社会,英租界的休闲空间开始表现出资本主义代表的阶级矛盾特点。作为上层社会游憩和社交的“半公共空间”,租界休闲空间仍然不是全体居民享有的空间,而只对包括英国官员士绅、华人官商等上层阶级开放。红墙道球场部分作为对侨民开放的空间,部分为收费高昂的球场,不分国籍而只靠价格区分使用者。这反映了外国人和华人之间的区隔弱化,而阶层的区隔虽然存在,但是通过不同资本和阶层匹配实现了日常空间的大众化和商业化。赛马场则通过赌马进行直接的资本获利,赛马会不允许华人参加赛马运动,但却积极发行赛马彩票、进行广告宣传,吸引华人关注和参加赌马。赛马活动已经和12世纪英国的精英赛马不同,“赌马”这个在租界中诞生的新的形式说明了租界的休闲空间吸纳了更多的下层华人参与进来,并且以资本商业运营的形式介入休闲空间。这些休闲空间建设满足了资本主义空间再生产的需要,通过身体的休憩和心灵的愉悦而实现更高效率的生产活动,即资本主义通过空间塑造实现了再生产的可能。正如列斐伏尔所言,资产阶级的日常生活即是对幸福、愉悦、奢侈、收益和权力的追逐。在资本的层面,这样的“半公共空间”完全体现了资本的逐利性。

3.3 第三阶段:阶层和华洋的区隔逐渐弱化

1918年天津英租界原订租界、推广界、扩充界三界合并,颁布了统一的《天津英租界工部局条例》,并参考上海的租界章程起草了公共卫生与环境相关条例。20世纪20年代,继巴黎和会之后,随着中外冲突矛盾的加深和民族意识的觉醒,全国各地相继掀起了反抗帝国主义侵略的浪潮,并在“五卅惨案”后达到民族主义运动的高潮。1927年汉口、九江英租界相继收回。为保障其他租界的控制权、缓和中英矛盾,英国逐步调整政策方针,阶层和华洋之间的区隔逐渐弱化。1926年10月,天津英租界工部局建筑师安德森规划的推广界体育场修建竣工,体育场以伦敦斯坦福桥体育场(Stamford Bridge Stadium)为蓝本,可容纳近两万观众,四周修建有铁围墙,最初始称明园体育场。1927年10月1日举办了万国运动会预赛,参与者以英美士兵为主,而中国本土队伍也开始加入运动会中,包括南开、新学两支队伍。此后,英人继续转变对华人的态度、取消禁止华人参政的政策,公共空间也逐渐突破被洋人垄断的限制,开始向人民享有的日常生活空间转型。1927年,天津英租界工部局正式将明园体育场更名为“民园体育场”,寓意为人民的公园,可被中外公众所共同接受 。此后,天津英租界也开始逐渐对华人开放公共空间,华人居民也可以在体育场进行运动,租界和华界的学校均可使用场地召开运动会。

以1927年为起点,在华人逐渐争取到租界空间平等使用权后,租界的少数人享有的“半公共空间”开始转化为真正的“公共空间”。20世纪二三十年代,英租界内义路金公园、久布利公园、皇后公园等现代规划思想下的休闲空间相继完工。随着城市基础设施、公园和体育空间建设的相继完善,租界的公共空间规划逐渐影响至以河北新区为代表的华界建设,本土公园逐渐增多。此外,以租界城市为起点,以城市环境与公共卫生为考量、具有公众游憩属性的休闲空间的发展建设,开始广泛传播并影响至中国其他城市。

1943年中英签订《关于取消英国在华治外法权及其有关特权条约》,英国正式“放弃在中国通商口岸制度之一切现行条约权力”,中国收回天津英租界一切权力。1949年中华人民共和国成立,曾经存在于租界内部的殖民主义导致的民族矛盾和资本主义导致的阶级矛盾以及劳动异化化解,城市休闲空间也成为了全体人民享有的均质的日常生活空间。

四、结论

租界内公园、体育空间是一种日常空间,其发展从一个侧面体现了近代中国资本主义阶段城市空间现代化的复杂路径,以及跨文化交流和文化认同的变化。

租界作为文化飞地,是包含中西居民共同日常生活的空间。通过天津英租界存续期间休闲空间发展演变,将其分为“殖民主义空间塑造”“多重博弈和复杂动态协商”“阶层和种族的区隔逐渐弱化”三个阶段,通过对于不同阶段的空间生产逻辑的读解,可见租界休闲空间是包含殖民主义和资本主义双重性质的表征空间。在租界,西方列强强行推行了殖民主义和资本主义,休闲空间是这一双重特征的表象。以列斐伏尔引用马克思的异化理论考察,可以看到租界比较特殊的异化现象,在租界建设早期,西方殖民主义者进入中国传统城市,休闲空间的塑造多出于政治建构的考量,并引发了中外民族矛盾和民族主义情绪的产生,表现为殖民主义和民族主义之间的矛盾。在繁荣发展的中期则表现为资本主义引发的阶级矛盾,休闲空间成为上层社会真正享有的场所,而底层民众的日常生活则深刻体现了资本主义导致劳动异化。租界发展后期则在不断的冲突和博弈下,开始进行空间转型与系统发展。租界发展后期,经过长时间的博弈,休闲空间发生变化,特别是在中国收回租界管理权后,休闲空间逐渐褪去殖民主义色彩。从天津英租界休闲空间的演变历程可见,其背后深层次的空间生产逻辑表现为从殖民主义带来的华洋矛盾,逐渐向以资本主义代表的阶级矛盾为主流的转变过程,二者共同构成了租界复杂的动态协商的日常空间。

(本文經作者授權發佈,原載《時代建築》2021年,第五期。注釋從略,引用請參考原文。)