摘要:建筑与城市形态常常被认为是固定与持久的物质实体,并与特定的地点形成锚固的空间关系。流动性视角下建筑类型、生计模式和社会关系存在动态复杂的时空关联。文章以厦港水上人居住类型变迁为切入点,通过地方文献、口述访谈结合民族志等研究方法,探索水上人在“游动—迁徙—定居”不同阶段的海洋流动性如何表现并塑造水陆居住形态的时空图景。文章认为渔船作为一种嵌入海洋流动性的生计工具与居住形态兼具了流动与锚固的双重空间属性。海洋流动性所带来的生活方式的历史重新定义了不同时期水上人居住类型的实践。文章旨在丰富从普通人“个人生命史”的视角展开长时段的空间研究,并在方法论层面凸显出深描对日常空间研究的重要性。

一、导言

每年八月,厦港的欧家大厝都会迎来各地的亲人,八十多人的聚会让这个厦港山顶的合院住宅热闹不已。然而在民国时期,欧家还是厦港典型的“水上人”,那时他们全家二十多人住在一条钓艚船上,只有躲避风浪的时候才会在避风坞停泊。欧家在水上的漂浮生活一直延续到了1968年。在新中国地方政府的支持下,他们在大浦头山顶建造了在陆地上的第一栋房子,并在国营的渔业公司中担任船长,在当时出海捕鱼仍然是他们生活的重心。时至今日,欧家人已不再从事渔业,子孙也散布各行各业,但他们每年都会聚集在欧家大厝中,神龛中还供奉着从海上带回来的神明。对于欧家来说,不论是建筑类型,还是生计模式、社会关系,他们正在告别以往以船为家的海上流动生活。在厦港数千渔民中,欧家的上岸营建居所的经历并非孤立的现象。

建筑与城市形态常常被认为是固定与持久的物质实体,并与特定的地点形成锚固的空间关系。而欧家的故事则呈现出水上人不同阶段的海洋流动性如何表现并塑造水陆居住形态的图景。流动性的内涵不仅包括了文化族群在现代化与全球化进程中大规模流动的空间现象,还强调了在流动过程中特定建筑类型的生产以及由此引申出的社会与空间关系。通过挖掘文化族群流动性现象背后复杂动态的空间生产与类型重构,将有助于从动态的视角理解流动性是如何经由不同主体整合进现有的城市空间形态当中,并与特定的社会文化展开长时段的日常互动。因此对于建筑学而言,流动性的研究不仅应涵盖人的物理流动及其物质空间实践,还应关注由这种“流动性”实践引申出的物质文化、身份认同、生计模式、社会关系网络等一系列相互关联的空间意涵。这样的视角有助于从日常生活的细节中发现特定建筑类型的演变及其社会文化意义的空间线索。

以往关于流动性的空间研究常常聚焦知识精英、设计思潮、文本图像等流动,或关注跨界/境流动中文化身份重构下的空间实践,较少关注平民大众在流动过程中的日常空间变迁及其关联的社会文化意涵。本文从流动性视角出发,围绕流动过程中建筑类型、生计模式与社会关系等三个维度,以厦港水上人居住形态变迁为切入点,通过地方文献、口述访谈结合民族志等研究方法,探索在中国现当代社会转型的背景下,厦港渔民、海洋社会与陆地社会、居住空间形态这三者之间的关联。一方面,流动性视角下渔民的生计模式和社会关系将形塑特定的建筑类型;另一方面,特定的空间实践也将作用于渔民的生计模式与社会关系的再生产。

二、流动性实践中的建筑类型、生计模式与社会关系

流动性的研究对象既包括人、物、资本和信息在全球尺度的大规模流动,也包括地方性议题下的交通基础设施、通勤、公共空间中的流动、居住迁移、旅行等内容。2016年舍勒(Mimi Sheller)和厄里(John Urry)提出了“新流动性范式”(the new mobilities paradigm),重点关注全球化与现代化进程中不断加速的流动现象是如何建构与重构地方网络并与复杂的社会空间模式关联起来的。新流动性范式突破了传统研究中“静态主义”(sedentarism)的影响,强调用动态的、关系的和网络化的视角重新审视场所与空间中人的流动行为。这种“流动性转向”(mobility turn)的浪潮拓展了现有空间研究的理论视野,强调了流动性不仅在空间中展开同时也生产空间;强调了空间的关系性和动态性以及流动性在空间中的作用;强调了流动性在地方、区域、国家乃至全球跨尺度空间生产中的意义和影响;强调了流动性的具身空间体验。

建筑学对流动性的研究主要关注文化族群的跨界/境流动对物质空间的不断建构以及意义赋予的过程。毋庸置疑,建筑的概念和思想流动的起点是人的移动,通过人的迁徙将特定的建筑文化习俗带到地方社会,导致了特定场所的重构与再生产,并重新定义了地方上的空间行为与社会互动。如果将流动性的视野聚焦到建筑尺度,建筑类型化的过程是其空间形态与文化特征被“他者”识别的过程,并与特定的历史进程息息相关。金(Anthony King)认为建筑类型的概念在流动过程中至少存在以下三个假设:在传播过程中建筑类型总是不断地被改写并重塑置于不同的地方环境中;即使类似的建筑类型出现并拥有相似的名字,它所赋予的社会文化意涵是各不相同的;建筑类型所获得的含义往往取决于不同的地方脉络下的历史、社会、政治以及空间文化是如何嵌入其中的。值得注意的是,尽管当前的建筑理论尝试定义流动性实践与建筑类型之间的关系,但在实际情境中两者之间的关系往往是松散且灵活多变的。

当人们以流动的方式维持生计时,流动生计可以被视为一种生存空间的拓展,超出了原来属地的范畴,是人们在新的地方、区域和国家背景下的一种生计模式。王明珂认为“游动—迁徙”使游牧社会人群能够获得适宜的环境资源,更是他们规避各种自然与人为“风险”以及通过贸易或掠夺等手段利用更广大外在资源,突破各种空间、社会与意识形态 “边界”的生计策略。流动生计的模式对游牧人群日常生活的影响是显著的:在财产方面他们不宜拥有太大太多的物质财产,在土地资源利用层面强调土地资源的使用权而非所有权[,这些因素都将影响在流动过程中人们特定的空间使用模式。

流动性意味着社会通过人与物的流动而相互联系,流动性实践不但是一个空间化的过程也是一个社会化的过程,因此我们需要关注空间流动性所带来的社会关系的变化。以“迁徙—定居”这一流动行为为例,移民一方面通过移植既有的社会关系网络和生活方式使得他们在聚居地落脚成为可能,另一方面这种被抽象化的“移民空间”成为流动群体身份认同的基础,将影响他们以融入、合作、竞争或排斥的方式建构起新的社会关系。

综上所述,尽管现有的研究针对流动性实践过程中的建筑类型、生计模式和社会关系展开了较为丰富的探讨,但多数研究仅聚焦其中一个或两个维度,较少整合上述三者从“游动—迁徙—定居”的过程展开关联性研究。同时,将流动过程中居住形态变迁过程作为研究的出发点,强调了日常空间是流动性实践中的重要物质载体与社会产物的双重属性。因此,本文认为对于普通人的流动性实践而言,其建筑类型的生产与重构在不同程度受到了文化传统、生计模式、社会关系等要素的影响,从而造就了空间形态与场地之间动态的、复杂的,甚至是矛盾的关系,这些都需要在日常生活的语境中重新审视。

三、流动的渔船:水上人的舟居生活与水陆网络

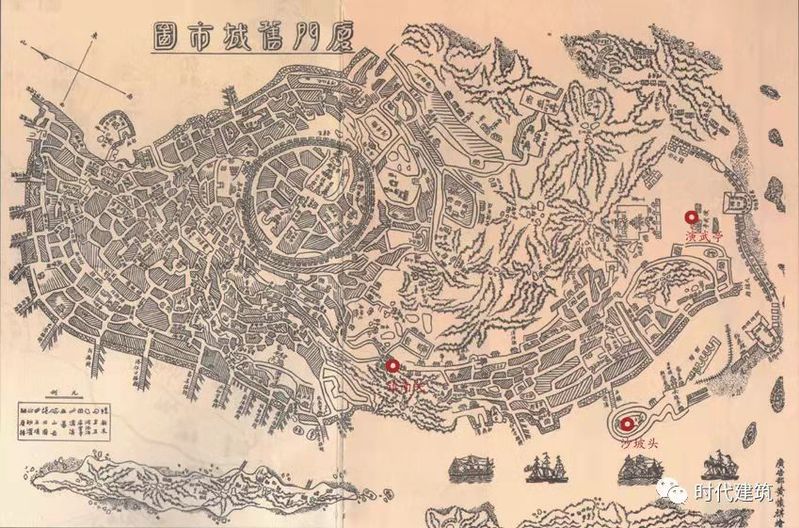

厦门岛位于九龙江的入海口,是明清以来东亚海上贸易与跨国人群流动的重要中心,具有鲜明的海洋文化特征。明清之际,明郑政权长期占据厦门岛,由此奠定了厦门作为中国东南沿海国际贸易中心的地位。在晚清民国时期大批闽南人出洋谋生,直至1949年,厦门一直是闽南地区海外移民重要的中转站。近代厦门城市的繁华与频繁的海上贸易、海外移民密不可分,不同文化族群的海洋流动性成为建构地方社会文化的关键因素,而长期活跃在厦港并承担海上运输和捕鱼的水上人便是其中典型的代表。“厦港在厦门岛南岸,东北通演武场,背依镇南关,南阻沙坡头,西南为港口。平潮水时水深仅数寸,满潮时水深约十尺。可容纳渔船一百二十艘碇泊。”(见图1)

图1(清)同治年间绘制的厦门旧城市图,

其周边海域停泊了数只不同类型的渔船/商船

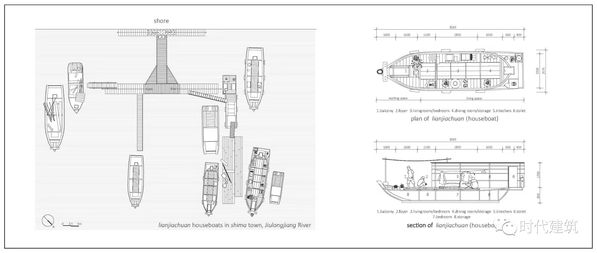

水上人的海洋流动性来自以船为家的舟居生活与生计模式,灵活流动的渔船是他们赖以生存的根本。据道光《厦门志》记载,“玉沙坡钓艇家人妇子常年舟居,趁潮出入,日以为常,十岁童子驾轻舸,鸣榔下饵,掀舞波涛中无怖”,其中“玉沙坡钓艇”便是指厦港的连家船,水上人家庭皆常年在船上居住,习惯了水上生活的渔家子十岁便能驾船捕鱼(见图2)。这种在九龙江流域广泛存在以近海捕鱼为主的连家船,又被称为“夫妻船(尪某阵)”。船宽约2.5m~3 m,长度根据船帆的数量而定,多为5m~10 m,采用不易腐烂、浮力大的杉木建造,首尾翘起,中间宽而平阔,以可活动的竹篷、麻布或棕蓑遮蔽船舱为居所,最多可居住三代人。“讨海人,倚海港,船顶做厅船肚房,船尾做灶脚,船头好抛网”,这首在厦港广为流传的歌谣,从水上人内部的视野呈现出了他们是如何看待连家船的空间划分与日常功能的。作为“亦渔亦家”的空间复合体,连家船功能依次为:船头是撒网作业和晒网织网的生产空间;船舱前部是客厅;船舱中部是卧室与储存间;船尾设置厨房。据田野考察得知,较为富裕的以近海作业为生的水上人常会购置两艘渔船:一艘为作业船,是主要的生产工具,偶配有舢板辅助;另一艘船,停泊在海港沙滩等相对固定的位置以供居住与生活。而经济较为困难的水上人家通常只有一条连家船,兼具生产与生活的功能(见图3)。

图2(清)同治年间停泊在厦门潮间带的连家船

图3 2016年九龙江流域活跃的连家船水上聚落与连家船单体空间

同时期,厦港还生活着“为人通往来输货物”的水上人,同是“浮家泛宅”,但他们的船体较连家船更大,本地俗称“五帆”。五帆在19世纪70年代也被改造为渔民的钓艚而使用,形成厦港渔民舟居生活的第二种空间形态。“所谓钓艚,为较大船只,其钓鱼用饵,故曰钓艚”(见图4)。钓艚出现后很快成为厦港主要的渔捞工具。作为一种集体化的生产与生活空间,钓艚不仅为渔民跨海域捕捞流动提供了便利,也形成了以渔船为中心的日常生活与社会组织模式。相比于连家船主要以核心家庭为主的居住形态和使用模式,钓艚的尺寸更为丰富,空间形态更为复杂,每艘钓艚船内通常包含“舵工一人,副舵工一人,渔夫十四人至十六人主要负责捕鱼,妇女三四人主要负责伙食、洗衣等杂物”,同时多住有家眷,每艘船最多可容纳二三十人。根据渔民的口述,钓艚的船舱的功能与空间类型如表1所示。除存放杂物与鱼货的储存空间外,钓艚上包含多元的居住空间:渔工夫妇在船头口眷舱中,负责渔船上的杂务;船主家庭住在钓艚的船尾,还设有专供女孩子居住的尾柜顶;船舱的核心部分是官厅,专供单身的渔工居住;有的钓艚还会再辟一个小舱位提供给渔童和看护的人居住。尽管船主家庭与外来多元的渔工聚集在一个共同生产与生活的渔船空间中,但渔船的居住空间存在着清晰的性别边界。

图4 晚清时期典型的厦门钓艚

渔船所带来的相对稳定的流动空间网络是建立在与陆地社群以及其他渔区的社会互动的基础之上,神明信仰与仪式在其中起到了连接社会关系的关键作用。根据1933年黄至言对厦港渔民的调查报告,位于厦港鱼行口巷的宝珠殿是他们在陆地上的“社会之核”,即“集合的中心”。宝珠殿是渔民开始上岸后所建的庙宇,厦港渔民也称其为钓艚王宫,主要供奉渔民的保护神——钓艚王。水上人跟其他渔区的互动主要体现在每年五月份大部分的钓艚船主都要前往位于漳州的东山岛祭拜关帝,而且会在渔船上举办仪式,普通渔民也会“斋戒沐浴,扶老携幼,到祖殿,在东山,进香去,所花的钱,实非少数”。厦港渔民之所以需要祭拜关帝,是因为一方面东山渔场是厦港钓艚捕鱼的重要海域,需得到关帝的庇护,另一方面不同渔区的渔民通过共同的神明信仰建立起稳定的社会互动网络。与陆地社群和海洋社群的社会互动都将重新定义钓艚上的信仰空间。在渔船的官厅和尾柜常常供奉着厦港渔民共同供奉的神明钓艚王和关帝。而到了渔民重要的节庆时,每一艘钓艚也成为一座漂浮的庙宇。水上人的海洋流动性依托渔船上的信仰空间形成联结的文化纽带,一方面统合了渔船上多元的渔工群体,另一方面也连接了陆地社会和其他渔区。

渔船作为流动生计的生产性工具,不仅定义了渔业生产是水上人的主要生计模式,还为他们生计模式的快速流转提供了灵活的通道。厦港水上人基本稳定在以厦门为中心的渔区网络中,周边海岛成为驾驶连家船的近海渔民流动栖身的家园。如图5所示,以小金门岛、大担岛、浯屿岛、岛美一线分界内的海域皆属近海渔场,连家船的家庭常常游走在不同的海岛上谋生。厦港的陈复授回忆了他先祖的迁徙历史,从海澄经营船运而发家,后在金门置办产业,历经四五代后经营不善便又下海捕鱼。他的曾祖父在岛美、浯屿岛一带谋生,后来爷爷一辈的众多兄弟“行船走南闯北,闯荡江湖”,便相约下南洋“搏一回”。陈家的故事充分展现了渔民舟居的海洋流动性特征,对于水上人而言,一方面内海与外海捕鱼的流动生计并非不可逾越,另一方面诸如地域边界、生计模式乃至身份认同都随着渔船的流动而不断地重新建构。同时,渔船也是水上人规避各种自然与人为“风险”的交通工具,以此突破社会与意识形态的边界。“据统计,从1948年底起,有20多艘一级钓艚,约600多人前往香港、新加坡等处谋生。”

图5 20世纪30年代厦门周边的渔场分布图

渔船兼具居住与生产的双重功能为水上人的流动提供了极大的便利,作为一种居住类型,这样的居所是可灵活移动的,形成了动态的水上社会;作为一种生产与交通工具,渔船为水上人提供了接触多元渔区和陆地市场的丰富机会,并通过神明信仰与仪式互动建立起超越水陆边界的社会网络。

四、流动与锚固过程中的船厝:水上人居住类型的再生产

建筑类型的识别主要依靠以下两种方式来表达建筑的形式:一是通过名字,二是通过社会功能。由于类型的含义往往是不稳定的,且容易随着时间的推移而发生改变,因此名字的变迁隐含了特定建筑类型的术语是如何被地方社会不断“加载”的过程。通过追寻建筑的地方性名称,以及它是如何被普通人想象并在日常使用中被赋予独特的文化意义可以发现水上人居住类型变迁与上岸过程的空间线索。

部分水上人在尝试上岸定居过程中,占据潮间带简易搭建的“船厝”成为他们在陆地上的“家”。这种水陆相望的居住空间多以干栏式结构建造或直接用近海捕鱼的渔船占据沙滩供渔人居住。民国以来的地方文献广泛记载了陆地人眼中这一类型的空间实践。“经(日军)战火荡韧,过去一排排好像南洋土人的高脚木屋,十之八九精光了。”抗战胜利后,厦门人口暴增,大批内陆居民涌入厦门,搭建起简陋的屋棚。“厦港一带的渔民,住宿尤成问题,只好以破旧小船作为栖身之所。” “厦港渔民在岸边利用破旧渔船搭盖起一排排的船屋”,称为“后船仔厝”和“渔寮仔”。水上人自发搭建“船厝”的高潮发生在1948年。《厦门大报》以《厦港避风坞边缘居民争填建筑房屋,渔会呈请市府制止》为题报道了居民在避风坞边缘填筑房屋,自发建设,甚至影响到避风坞的使用的情况。

在水上人眼中,船厝的日常功能远大于其空间形式本身。普通渔民用旧船或木板搭建船厝,虽易被风雨损坏,但重建简单。“讨海回来走上岸就进厝,要讨海走出厝就上船。”对许多渔民而言,船厝只是短暂的居住场所,“房屋虽然很是湫隘,不合卫生,可是渔民大部分的时间是花在那海上的乐园——钓艚,那边气候格外调和,空气格外新鲜”。对渔民而言,尝试上岸的过程并非是割裂与海洋的联系,而是选择了最方便出海的船厝作为陆地上的家。历史人类学的相关研究认为水上人的“渔寮”作为陆地与渔船之间的生计通道是流动的,这种空间类型存在的前提是水上的流动生计必须有利可图,这也意味着水上人会在水陆之间频繁游走。尽管船厝这一建筑类型的出现标志了水上人上岸定居过程的开始,但他们最重要的财产——渔船与生计的根本还是在水上。船厝阶段,渔民的海洋流动性体现在家庭的离散状态,一部分随渔船流动生活,甚至跨海到香港、东南亚等地谋生,另一部分则在厦门的陆地尝试定居,形成跨国的社会网络。

厦港阮家的个案较为完整地呈现了水上人上岸的过程,从长年舟居到建造船厝,在居住形态变迁下,渔民的日常生活逐渐转变成水陆交融的状态(见图6)。阮家在晚清时期迁徙到厦港避风坞,并拥有一艘小型的钓艚。作为厦港的船主家庭,阮家有一定的资产,并与其他船主联姻。在起初尝试上岸时,阮家直接购买了陆地居民的二层楼房生活,然而不久之后便转售了该房产,选择在临水的沙滩上搭建船厝居住。对此,阮家人的解释是世世代代以捕鱼为生,习惯了船上的居住方式。同时,相比于陆地上固定的居所,船厝与他们的钓艚连接更加便利,渔船靠岸后通过渔排便可直接回家。

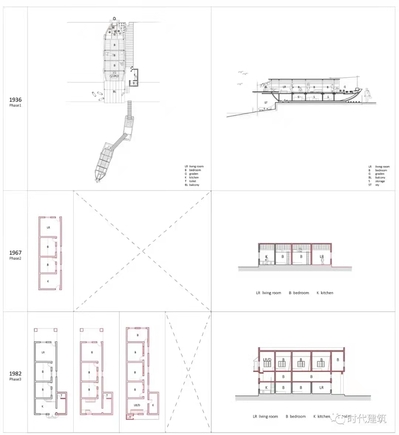

图6 阮家从船厝到骑楼的空间形态变迁过程

船厝的搭建与潮间带土地使用权的获得息息相关。自明清以来,水陆交界的潮间带历来是一个难以明确产权的中间地带。对水上人而言,在潮间带上泊船、围垦或填筑是他们适应生存环境,创造生存空间的生计传统。“鱼卸了以后,把船推进沙滩里。中型以下的渔船,都索性推上沙滩来。大家把舱面擦擦清洁,升起炊烟,沽沽黄酒,合家人挤在船腹里,以休息的方式享受着这一天疲劳的收获”。在现实的情境中,阮家船厝的产生还与南洋金融危机冲击下厦门城市更新剩余大量尚未售卖的新填筑土地相关。民国政府于1929年开始开发厦港的潮间带区域,至1934年沙坡尾避风坞潮间带区域被填整为陆地并规划出售。根据1935年 《筹建厦港避风坞委员会地形图》(见图7)可知,远离中山路商业中心的厦港房地产业并未受到市民和华侨的青睐,存在很多闲置并未开发的土地。这些位于避风坞大量闲置的土地为水上人的船厝的建造提供了空间条件。阮家的居住类型的再生产便是在这样特定的社会空间背景下展开的。在厦港,类似阮家船厝的家庭多达十多户。“避风坞过去,用连家船小船搭建的船厝有十几条。有的没有船就搭小木屋,搭木屋的比较多。”

图7 1934年筹建厦港避风坞委员会地区图

阮家船厝的空间类型与渔船的尺寸和功能存在着紧密的关联,是一种整合渔船与干栏式渔寮混合形态的空间产物。船厝的主体空间是一艘“五帆船”,是九龙江上专事运输的船只,甲板平坦宽阔,适合改造成居住空间。阮家将“五张帆”的运沙船推上滩头,船头沿街,船尾沿海摆放。船帆高2 m左右,船头为储藏空间堆放杂物,船舱为覆盖竹木龙骨的帆布遮挡。沿街的“三帆”空间依次为三间卧室,渔民直接睡在船板上,沿海的“两帆”空间为起居空间和阳台,船舱为储藏空间。阮家还在船尾搭建干栏式平台以扩大“阳台”的使用空间,洗衣服并晾晒衣物。干栏式平台下部的沙地,用木板围成猪圈。他们还在船厝旁搭建起简易的厨房和卫生间,捡拾杉木烧茶,用笼子养起了鸡和兔子。船头日久老化后,阮家把船头锯下来放置在沿街的陆地上种植南瓜和葡萄,当作全家的“菜园”。

更为重要的是,这种以渔船为原型延伸出的居住类型再生产贴合了渔民的生活习惯。如黄至言1933年调查所述,渔民会认为渔船上的居住空间比陆地居所更加卫生。“船厝的木板像渔船一样涂上油漆,并且刷得非常干净,我们直接睡在船板上。”阮家一家老小近十口人都通过石板巷道上的小楼梯上下船舱。进入船舱之前孩童必须先把脚洗干净,不然会受到家长的斥责。“奶奶是个很严格的人,如果要到船厝上,脚没有洗干净,是要拿鞭子抽的。我们阳台旁有个小楼梯,下面放有一个洗脚的水桶。”

船厝的出现带来水陆两栖的生计模式。相比于之前居住在渔船上以捕鱼为生,阮家一方面保留了一艘小型钓艚出海捕鱼,另一方面利用船厝增加并丰富了陆地的生计模式。“当家人出去捕鱼的时候,我们住在船厝的就靠养猪来过活。解放后我妈妈就没有出海捕鱼了。家里的主业是捕鱼,平时妈妈还会帮别人做些针线活增补一些家用。我妈妈小时候命很好,富渔的女儿整天跟着戏班子走,八岁就会拿针,衣服自己做做到八十多岁还在做,一家老小的衣服都是她做的……如果遭遇台风,全家人就都住在岸上了……家里就只有我没有在钓艚上居住过。”他们在船厝的船头种菜,船尾晾晒衣物,甚至每年天文大潮潮水涨至猪圈时还要将猪赶至船头的菜园处。船厝在阮家日常使用中依次被转译成了带阳台、带菜园、甚至是带猪圈的家。

船厝所带来的水陆两栖的流动不仅改变了水上人的居住形态与生计模式,也进一步建构了他们在陆地生活的社会关系网络。在水上人尝试上岸的社会互动过程中既交织着20世纪上半叶民族国家发展的时代环境,也有着渔民团体以融入、合作的方式建构起新的社会关系。随着民国政府的成立,渔业经济日渐重要,渔民的社会地位也在提高,政府也注重改进渔业生产技术与渔民培训。1921年,厦港渔民学校建立,虽然只有一部分渔民会送子女入学,但这对渔民的家庭产生了重要的影响。首先,学校教育将水上人家庭分成渔船与陆地两个部分,渔民依然长年出海捕鱼,将子女及老人安置在临水的船厝或陆地的出租屋之中。其次,接受教育的渔民子女可获得岸上的工作机会,从而逐渐脱离渔民的身份。值得注意的是,渔民学校即设立在上文提及的鱼行口巷宝珠殿当中。“民国十年宝珠殿改建渔人学校校舍。神像移至三楼,楼下和二楼用为教室和教员室”(见图8)。而这一阶段的宝珠殿供奉着钓艚王和池府王爷。池府王爷是当时厦港陆地人群的主要信仰之一,保护社区不受瘟疫的侵入。水上人将这两种信仰进行融合体现了他们在尝试上岸过程中不断扩展陆地社会网络与生存空间的文化策略。渔民不仅允许陆地人群参与到宝珠殿的庙宇管理与仪式组织中,而且也会主动参与岸上其他庙宇的仪式活动,厦港时常会出现“水上人”与“山顶人”一起祭拜神明的现象。

船厝是水上人在流动与锚固过程中对居住类型的再生产,是渔船居住类型在陆地空间的延续,也逐渐将渔船作为“家”的居住功能剥离,提供了水陆两栖的生活模式。同时,船厝的空间形态为水上人的生计模式增添了陆地的耕作模式。船厝的在地化类型实践促使了水上人逐步适应陆地生活,并通过庙宇的神明融合与仪式互动建立起了稳定的陆地社会网络。

五、锚固的骑楼:水上人定居过程中居住类型的移植与建构

新中国成立后水上人上岸定居的动机主要受到政治因素与自然因素的双重影响。首先,地方政府推动社会主义公有制的集体化运动引发了渔区社会的剧烈变革。自20世纪50年代起,厦门开展打击渔霸的行动,并以互助组、初级社、高级社等形式渐进地推行生产合作社,并通过“赎买”的方式将私有产权的钓艚收归集体所有,到1959年,厦港的渔业生产基本上以渔捞公社为单位展开。“钓艚船加入公社,所有的东西都归公社。我家入社时有条钓艚,三丈二的,二十来个伙计,估计六七百担载重量。当时估价四千元,入社兑现后,那钱用去盖了间平房,所剩无几。”在公有制的影响下,渔民与渔船的生产关系被剧烈地改变,“赎买”的过程加速了渔民上岸定居(见图8)。除集体化原因之外,频繁的台风也推动了渔民上岸。“1958年和1959年的台风非常厉害,把沙坡尾渔民简易搭盖的房子都吹倒了,现在的房子是60年代以后再盖起来的。”同时地方政府也在动员渔民上岸定居。“一直到1961年,政府部门说住在岸边遇到台风大潮不安全,动员我们上山盖房住。”

图8 1959年的渔民庙宇宝珠殿

上文提及的阮家个案较为完整地呈现了水上人上岸定居的营建过程(见图6)。阮家舍弃船厝改建房屋的动机除了政治与自然因素外,还有船厝逐渐老旧的现实原因。“船厝用久了就一直坏,一直修理。每次下雨都要拿瓶瓶罐罐去接水,船板下的船身也一直坏……看到别人建房子我们自己也建啦,有渔民建也有惠安人建。我们家(在陆地上的房子)是1967年第一批建的。那时候渔民像我们家这样建房子的多少有一些,差不多整条大学路的四分之一。”

阮家上岸定居后的住宅格局与特定的地形条件息息相关,同时带有强烈的对陆地建筑模仿与学习的痕迹。阮家的居所是在船厝占据的地块上兴建的,通过向政府租用土地而获得了地块的使用权。遵循陆地的营建传统,这一阶段的居住形态为一层半的木构单坡住宅,一侧是走廊,设有风窗,另一侧为四个房间,延续船厝的格局依次为客厅,卧室和厨房。这样的住宅不仅满足了陆地生活的需求,同时也延续了钓艚的特定空间传统。首先房屋的每间房都设计有夹层,厨房和餐厅上也建有夹层,这样的设计一方面是为了增加储藏空间,体现了渔民在渔船上充分利用狭小空间的日常经验。另一方面,卧室上的两间夹层一般由未婚的女性居住,这类似于钓艚上的“尾柜顶”,一层则是父母与成婚的儿子居住。

阮家住宅骑楼化的建筑形态源自地方政府对建筑类型的标准化介入。1982年起,厦门市各房管所和维修部门贯彻“修危补漏”的方针,除了对房屋进行正常的维修外,还抢修、改建部分危房,以改善居住条件。这期间地方政府还统一要求大学路住家在沿街部分修建骑楼以便统一建筑风貌。由于住房紧张,阮家顺势对房屋进行改扩建,在原有木屋的基础上加盖至二层,并保留夹层。随着国家改革开放的实施与厦门经济特区的建立,市场经济发展迅猛,国家开始允许市民自由经商。由于家人都在渔业公司上班,他们将一楼客厅和一间卧室打通,由居住空间转为商业空间,出租给商家,一层沿坞部分仍为他们的生活空间,并集中居住在夹层和二层。从木构的单坡住宅到骑楼街屋是阮家不断融入陆地生活的空间表征,可以清晰地发现水上人与特定时期政治与制度不断互动的痕迹,这场互动的结果不但让阮家取得了陆地定居权,他们的住屋也逐渐被“高风化”并淹没在了“传统建筑风貌”的骑楼社区之中。

除了“骑楼”这一建筑类型外,渔民上岸定居的空间形态还包括政府自上而下的集体空间分配。入住渔民宿舍的资格由渔民公社决定,多为“贫渔”并在岸上没有居所。较为富裕的船长阶层也会选择直接移植陆地居民的空间传统以满足自己上岸定居的需求。例如欧家的房屋格局采用的是典型的闽南传统大厝顶落的布置方式。顶落大厝前房和后房各两间房,合成“四房”,正厅靠后作板壁或置公妈龛(称寿堂)。欧家的布局为单庭院的一厅四房,厅再分为前厅和后室两部分。在问及为什么选择这种格局建设房屋时,欧家回忆到:“我父母跟泥水匠说,要盖一个五房一厅的房子。因为我们家有五个儿子嘛,就想说一人一间”。欧家的使用需求与陆地居民大厝的居住格局不谋而合,催生出了他们对陆地建筑传统的直接移植与改造。除此之外,厦港还存在大量渔民在政府默许或允许之下,以自建的形式占据着当时尚未开发的土地来建造自己的居所完成“从舟居到上岸定居”的过程。

水上人上岸定居后生计模式、社会关系与建筑类型之间的关联愈发弥散。集体化时期渔区社会的变迁也推动了渔民进一步脱离渔业生计转向陆地职业,渔民子弟在接受教育后开始走进政府的行政部门或进入工厂。阮老古是1958年进入工厂当学徒的,“当时能端上‘山顶人’工作的饭碗是十分荣耀的,我是我家拿‘山顶头路’(俸禄)的第一人 ”。同时,在20世纪60年代特殊的时代环境下,渔民的神明信仰与仪式活动长时期中断,渔捞公社代替庙宇发挥着组织渔民社会的作用。在渔民的居住与生计脱离渔船之后,他们及其子女的生活习惯、社会身份与文化习俗也在逐渐褪去流动的色彩。自20世纪90年代后,渔业信仰的意义也剧烈地改变,从出海渔船的保护神变成陆地社区的神明,仪式更多地体现为海洋民俗的再现以及水上人文化遗产的展演。近些年来,随着中国“一带一路”倡议的推动,东南亚国家与中国的民间交流日趋频繁,厦港的神明与庙宇也逐步建立起新的跨国网络。在城市化与现代化的冲击下,渔民的身份认同与建筑类型之间呈现出愈加复杂的、动态的、非线性的空间关联。

六、结语与讨论

本文以厦港水上人居住类型变迁为例,通过地方文献、口述访谈结合田野民族志等方法,以“深描”(thick description)的方式从流动性的视角探讨了建筑类型、生计模式与水陆社会关系这三者之间的动态复杂的关联。研究发现,海上社会流动、水陆社会双向流动以及陆地社会定居这三个不同阶段都对水上人的建筑类型的生产、移植与建构产生了不同程度的影响,也使得他们的居住空间呈现出丰富而动态的社会、文化与政治意义。

如何从流动的视角理解从清中期到改革开放初期水上人居住类型变迁的空间表征与文化机制?简而言之,渔船作为一种嵌入海洋流动性的生计工具与居住形态兼具了流动与锚固的双重空间特征。而在水上人上岸与定居过程中,舟居带来的流动性与锚固性对后续船厝、骑楼等建筑类型的建构产生了不同程度的影响。因此,海洋流动性所带来生活方式的历史重新定义了不同时期水上人的居住空间形态,即便渔民在上岸定居时陆地的社会政治环境发生了剧烈变化,新的建筑类型仍在这种张力中或显性或隐性地产生。同时,他们的建筑类型的实践很大程度上也与不同时期地方政府提供的发展机会与预设的制度息息相关。因此,他们的居住形态演变不仅体现在海洋流动性建构生活空间的意义,更是不同程度、不同方式的社会政治力量重塑建筑形态的意义。

文章的理论意义以及方法论的启示主要体现在以下几个方面。首先,引入流动性视角对建筑类型学展开长时段的研究。通过聚焦厦港水上人 “游动—迁徙—定居”的流动过程,重新审视海洋流动性如何在不同时期导致特定的场所重构与再生产,并重新定义了地方上的空间行为与社会互动。建筑类型的传播、识别与重构是一个动态的、受多重因素相互作用的空间过程,通过对人与物流动的探索可以帮助我们更加深入地理解特定建筑类型与外部社会的关联,以及新的建筑类型对地方社会的形塑与影响。因此,有必要在“长时段”(longue durée)对具体情境下建筑类型实践展开研究。年鉴学派著名历史学家布罗代尔(Fernand Braudel)曾提出了“长时段”的概念并将其运用到跨学科的研究当中。正如布罗代尔所言,“当你缩短观察的时间跨度,你看到的就只是个别事件或者种种杂事。历史事件是一次性的;杂事则反复发生,经过多次反复而取得了一般性,甚至变成了结构,它会侵入社会的每个维度,在世代相传的生存方式和行为方式上刻下印记。”

其次,验证并丰富了从普通人、无名氏的“个人生命史”视角展开建筑类型的研究。本文将研究的对象从知识精英转向历史上籍籍无名、在中国历史叙事话语中处于底端的渔民。以往绝大多数历史的书写都是由掌握话语权的人所书写,而那些“下层民众”很难留下自己的声音。对于那些“没有建筑师的建筑”的研究有待我们从日常生活的视角重新进行审视。福柯认为“无名者”只有在与权力稍纵即逝的接触中才能留下痕迹。因此,应当充分挖掘民间历史文献中普通人的经历并运用口述史及民族志的方法反思日常政治视角下的空间实践。

最后,在方法论层面,本文强调用深描的方法处理个人生命史与长时段之间的关系。深描即对某个现象做有意义的呈现,该概念源自美国人类学家格尔兹(Clifford Geertz)。他认为“人是生活在自己所编织的意义之网当中,个体之间共享着一套符号系统。通过社会性行为,文化的形式才得以连贯为一体”。在对民间建成环境研究的反思中,何培斌也指出,“应以建筑学作为出发点,利用跨学科的研究取向来探讨民间环境,并在诠释层面援引历史、社会、人类学等研究方法及例证;透过微观地探讨社会文化脉络及经济特征以及对该地建筑形式造成的影响,理解建筑形式是如何塑造及体现文化”。因此,在微观的层面聚焦空间形态变迁中的“过程”与“意义”如何在地方社会文化网络中不断生长与叠加具有重要意义。透过文化意义的深入阐释,可以更好地理解日常生活情境下建筑类型的变迁。

文章对厦港水上人居住类型的长时段研究,旨在推进一条强调以历史学、人类学等跨学科方法探索日常空间研究的新路径,并从空间研究的视角回应移民定居、城乡转型、日常生活实践等跨学科议题。

(本文經作者授權發佈,原載《時代建築》2021年第5期。注釋從略,引用請參考原文。)