宗教总试图超越俗世,然而却又不得不立足于俗世之中。宗教教义或“道”“法”并不能完全为俗人所理解与接受,相应地,俗人社会看待宗教时,也会受到审美潮流、文化模式乃至政治经济等多方面因素的影响。甚至有可能,教义根本不同的宗教派别,在俗人社会中(尤其是中国这样一个多教并存的社会中)却被理解或想象为同一回事。因此,宗教的接受不仅是其内部问题,我们更应讨论它所处的具体社会赋予它何种符号意义,将其纳入何种文化模式,又如何通过想象来理解它的超越与现实。要探讨这类问题,具有一定传播广度的艺术作品是比较好的切入点,它们所描写的宗教或许与宗教自身的定位有较大差距,甚至也不能客观反映当时宗教的真实处境,但它们所传达的,是当时社会大众对宗教文化的普遍性看法。

本文以丰富的清代北京文献为基础,兼顾元明与民国时期的文献,分析其中包含的宗教内容,尤其是对寺庙的描写情况,总结归纳人们加诸于寺庙的最有代表性的文化符号。通过大众的观看,寺庙不再仅仅是宗教空间与宗教活动场所,它同时也成为一种“寺庙景观”,作为被观看与被想象的对象存在,同时具有丰富的符号化形象,本文试图分析这些符号化形象的意义和价值,并尝试探讨其背后蕴含的中国式社会理想问题。

与其他文化形式一样,寺庙景观作为一种被观看的符号,可分为物质性的、精神性的和社会性的三大类。但具体到清代文献中的北京寺庙,其符号化形象又可以细分为人工的、自然的、宗教的、权力的和社会建制的五大类。人工符号和自然符号,属于物质性符号类;宗教符号属于精神性符号类;而权力符号与社会建制符号,则属于社会性符号类。而这五类符号的最突出特点,是明显的“矛盾统一”性,以下,本文分三部分说明北京寺庙作为符号的物质性、精神性和社会性形象,如何在各种不同文献与媒介中呈现出相互对立,同时又奇妙统一的特征,进而总结这些符号背后的文化价值。

一、寺庙景观作为物质性符号

寺庙景观的物质符号分为人工物和自然景观两类。这不是将寺庙景观截然分作人工建筑和自然景色两者,而是从寺庙景观与人类物质创造的关系、寺庙景观与自然环境的关系两方面,各有侧重点来进行讨论。总的来说,寺庙景观的物质符号包括“公物与私物”“自然与征服”这两方面的意义。

(一)公物与私物

就人工物符号方面而言,北京的寺庙景观同时具有“公物”和“私物”两种特点。所谓“公物”,指寺庙景观是城市中的“地标”和“时标”,它不属于个人,更不能属于个人,而是整座城市的共有财产。所谓“私物”,指寺庙景观以各种方式与个人经历和个人体验结合起来,某一街区的市民或某些人群会认为此庙或全部或部分归他们所有,或与他们的私人生活有密不可分的关系,在此时,这些寺庙似乎成了他们的私有之物。

无论是在地方志还是在文人笔记中,内城寺庙往往与城门、宫阙等一同对比出现,是城市“地标”。谢文翘作《都门竹枝词》中说:“比户新符换旧桃,吏兵院寺尽门高”,将吏部、兵部与寺院并列,“尽门高”之语,显然把鳞次栉比的寺庙当作和官署一样的公共建制。民间歌曲中也将寺庙看作北京城中的重要景观,把它们和城门、牌楼放在一起,作为北京城的代表性建筑,典型代表就是《北京歌》。整首《北京歌》,都并未把高大宏伟的皇家建筑作为城市的标志景观,文人文献中常被歌颂咏唱的宫廷苑囿、皇家寺庙等,无一处入选,取而代之的是城门、牌楼、庙会这类人们日常所见的建筑。歌中说:“北京城是刘伯温修,钟鼓楼在后门外头,牌楼顶上绣大字,月明楼上戏不休。”歌中唱到两处寺庙,一是白云观,“那西便门外头就是白云观,那正月十九混天球”,二是隆福寺,“逢五排十那隆福寺,男的女的老头儿都把庙游”。寺庙作为城市标志物的另一方面,还体现为它与北京城的命运紧密联系在一起。民间故事中说,寺庙选址大有讲究,要与“风水”得宜,如白塔寺的宝塔为镇孽龙、锁妖孽,免北京淹于苦海之神物;铁影壁庙挡住了覆没北京城的风沙。这些故事流传广泛、深入人心,在各类媒介中均有记载。寺庙刻中有“地脉故事”,如讲某地是京师龙脉所经,需要建庙祭祀,如庙宇损害则有灾害,如明崇祯四年(1631)《太清宫碑》,明隆庆元年(1567)《真武庙碑》,清乾隆四十四年(1779)《显应观碑》。文人文献中有时也记录这类故事,如《旧京琐记》中说:“京师白塔在阜成门内大街。按草木子古今谚云,元初童谣有:‘塔儿红,北人来作主人翁;塔兄白,南人作主北人客’之语。元世祖时,塔焰赤。明祖起兵淮扬,塔白如故。燕都游览志:‘成化元年,于塔座四周磗造灯龛一百八座。’相传西方属金,故建白塔以镇之。”寺庙既是城市景观中的代表性建筑,也是城市命运的象征物,他们因而是整座城市的标志。

隆福寺为藏传佛教格鲁派寺院,是明朝和清朝朝廷的香火院,始建于明景泰三年(1452年),现已不存。隆福寺庙会是老北京最知名的庙会之一,兴起于明末清初,每旬九日、十日定期举办。七七事变后,庙会日渐衰落,至1950年底停业。图为隆福寺庙会的影像记录。[图源:Wikipedia]

寺庙不仅是城市空间的标志,也是生活时间的标志。北京城中的重大节日总是与特定寺庙有关,在记录北京岁时节日的文献这一点清晰可见,不仅入庙进香、赴庙赶会各皆有时,每年新年、元旦、中秋、朔望之期,也俱有相应的入庙去处。《帝京岁时纪胜》说:“每于新正元旦至十六日……此外游览之地,如内城驯象所看象舞,自鸣钟听韶乐,曹公观演教势,白塔寺打秋千者,不一而足。至若皇城内,兔儿山,大光明殿,刘元塑元都胜境,金鳌玉栋桥南头望万善殿,北望五龙亭,承光殿下,昭景门东,睹宫阙之巍峨,见楼台之隐约,如登海外三山矣。”寺庙与节日的关系跃然纸上。在这些记载中,每一时间节点都和具体空间联系起来,随着一年四季轮回的周而复始,空间似乎也成为一个自足圆融的整体,北京城内的时空从而具有某种“圆满感”:一年的时间结束了,一年中该去的地方也都去了,这一年的时光于是不留遗憾。同时,寺庙与节日的结合,还使信仰有了另一层意义:从大量的风土笔记、口传文本中,我们已经分不清,究竟是为了看杏花而去东岳庙,还是为了去东岳庙上香而有了“踏青赏杏”之说。同样,白云观的燕九节、白塔寺的转塔会也都是如此。游乐与朝圣相互强化,互相成为对方的合法性凭证,节日活动丰富的寺庙因而成为时间的标志,更成为一处每年不能不去,每人不能不去的圣地。

正因为寺庙在最大程度上成为空间和时间的标志,具有和整个北京城、所有北京市民生活息息相关的意义,它的公共性特征因而是毋庸置言的,属于所有北京居民和外地来京者的共同财富。但是,并不能就因此否认这些寺庙也有私有性,暂时放开寺庙产权的私有化程度不谈,仅从各类媒介对寺庙景观的记载情况来看,北京的寺庙景观就在两方面具有私有化特征。

首先,北京的寺庙容许个体性经验的存在,所有虔奉神灵的个人都能在这儿留下他们的痕迹,这与其他公共建筑是不同的。最典型的是寺庙中的碑刻,神灵若是一再赐福某人,他为了报答神恩,往往就会捐资立碑、记事贞珉,并在碑阴或落款处留下自己的名字,俾使神灵和后人知道自己的所为。碑刻这类有形媒介,于是成为这些个人体验的最好见证,而一个个具体的人物也随碑石一起,构成寺庙景观中与个人体验和个体历史有关的部分,并因碑石的公开性,使这些个体行为有了公众含义。拥有碑刻的寺庙,不会因为建立起和具体个人的联系,而损害自己的“公众形象”,反而因有碑可读增加了社会知名度,能吸引到更多的文人墨客、信士弟子。寺庙与个体经验的结合,这得到了中国文化的广泛认同,例如,各类地方志文献中记录寺庙景观时,往往首先誊拓碑文、钩稽人物,这表明,即使是地方志所代表的官方文化,也将个体叙述、个人历史看作寺庙景观的重要组成成分。

其次,某些人群还常会对某一寺庙产生特殊的认同关系,这种认同关系在民间故事中被大量讲到,寺庙碑刻上也有很多记录。在讲述“建筑奇迹”类型的故事中,常常提到一种寺庙,它们也许不象白塔寺、潭柘寺一般宏伟,但却是地区性的公共圣地,例如遍布北京城乡的小土地庙,在民间故事中是作为“街区”的标志而存在。《鲁班师祖与关岳庙》故事中,将关岳庙视为整个昌平城的象征,是昌平人社区认同的标志。从这一意义再来看白塔寺等寺庙的“地标”性,会发现它其实也是社区标志,只不过这个“社区”的范围是城墙内的北京,“先有潭柘寺,后有北京城”中的潭柘寺也是社区标志,所标示的范围就是整个广义的、认同意义上的“北京”。除了社区居民,同一行业的市民也会对某座寺庙产生特殊感情,进而把此庙看作他们的私有之物。民国笔记《燕市积弊》曾经记载了寺庙与行会的关系,行会订立会期,择日在庙中共同祭祀“一则可以说说公话,二来同行借此聚会一天”。对于长期聚会的寺庙,行会经常出资修理,并负责维护,这座寺庙或寺庙的这一部分因而似乎成为他们的“私有之物”。例如,作为北京重要景观的东岳庙,其鲁班殿中,留下了十几通木匠行、棚行与扎彩行的碑刻,共同记录了他们在这里聚会、修庙、进行行业协商的历史。

对北京寺庙而言,它的公共性与个体性并不矛盾,反而水乳交融、合为一体。例如东城区泡子河畔吕公祠,它的神圣性来自两方面,一方面是公共性:作为城市风水的象征。据明崇祯四年(1631)《太清宫碑》记载,泡子河乃京师龙脉所在,故建庙以祀之;另一方面,吕公祠的神圣性也来自于它和个人体验的关系,自明代以来,入京举子在吕公祠庙内借寓、占梦以卜科场成败,已经成为这里的重要活动。明万历年间,北京学生顾秉谦,乞梦于祠中,后果如梦中所言得中举人。此后,他又数次乞梦,均皆灵验。顾秉谦辞官回乡后,感慨于吕公祠与自己的关系,更感慨于人生乃是“梦中之梦”,人世变幻之无常,乃欣然捐助修庙,并为之作记,这便是明万历四十一年(1613)《吕纯阳祠碑》。《宸垣识略》中记载了泡子河吕公堂“乞梦有验”的传说,“吕公堂在泡子河东,明成化年建……吕公堂以乞梦有验,岁大比,诸士子争往焉。泡子河吕公祠后有物,白气竟丈,夜游水面,人或见之,则倒入水,作鼓桨声。或曰:水挂也。”此说在《帝京景物略》中已有记录,《日下旧闻考》中引之,《宸垣识略》再引,后还有《天咫偶闻》一书,虽为琐记,但同样对“吕公堂乞梦”一事详加考证,“吕公堂,在观象台之南,泡子河东岸。自昔久著灵异,春秋闱士子祈梦者最多。今梦榻尚存,而祈者鲜矣。但祈方药者甚多,门外卖药人王姓以此致富”。同类事象反复记录,无疑在文人脑海中强化了学子来此乞梦的传统,泡子河吕公堂因而与“乞梦”结下不解之缘。由此,顾秉谦与吕公祠的特殊关系,被纳入民俗活动的集体性场域,个体经验也就成了集体经验。从这个意义上看,寺庙的公共标志性与个人体验性,在根本上是不矛盾的。

明成祖朱棣定都北京后重建京城,并重新挖掘护城河,“泡子河”由此形成。泡子河与诸多寺庙及科举取士的贡院比邻。图为清代嘉庆年间,冈田玉山等人编绘的《唐土名胜图会》中的泡子河。[图源:bjwmb.gov.cn]

(二)自然与征服

就自然符号方面而言,北京寺庙景观也有两种矛盾的特征:一方面突出人工建筑与自然的和谐统一,另一方面却又强调人工物对自然的控制与征服。更有意思的是,在文人文献,如画作中,自然与人工物的和谐占主体;而在民众媒介,如民间故事中,人工物对自然的控制就占了压倒性的地位。将这一区别简单的理解为“文人趣味”和“民众趣味”,即便不能说没有道理,但也是不全面的,因为通过以下的分析我们能发现,这两种区别的根本原因,是看寺庙景观的方式:是把它当作纯粹的景物来欣赏,还是把它看作神灵赐福之所,具有实用意义的圣地。

从霍尔姆·维兹(Holme Welch)到韩书瑞(Susan Naquin),学者们大多同意,在西方以公园形式向公众开放的游览胜地,在中国是由寺庙来承担的。的确,文字文献和文人画作中,最脍炙人口的篇章,大多都在描写寺庙景观与自然环境的和谐与美丽。在这之中,明刘侗所著《帝京景物略》无疑是代表作。这部以北京景色为描写对象的散文集中,描写寺庙众多,其中文丞相祠、净业寺、崇国寺、龙华寺、火神庙、东岳庙、悯忠寺等,至今仍是游览胜地。他写三圣庵,一派江南鱼米风光:“三圣庵,背水田庵焉。门前古木四,为近水也。柯如青铜亭亭。台,庵之西。台下亩,方广如庵,豆有棚,瓜有架,绿且黄也,外与稻杨同候。台上亭曰观稻,观不直稻也,畦陇之方方,林木之行行,梵宇之厂厂,雉堞之凸凸,皆观之。”写金刚寺,犹如出尘仙境,“金刚寺,即般若庵也。背湖水,面曲巷,盖舍弃光景,调心坊肆,庵者,泊然猛力,使人悲仰。旧有竹数丛,小屋一区,曲如径在村,寂若山藏寺。僧朴野,如自未入城市人”。及至广宁门外报国寺,则又如深山古径、古树蔽日,“送客出广宁门者,率置酒报国寺二偃松下。初入天王殿,殿墀数株已偃盖,既瞻二松,所目偃盖松,犹病其翘楚。翘楚者,奇情未逮,年齿未促逼也。左之偃,不过檐甃。右之偃,不俯栏石。影无远移,遥枝相及,鳞鳞蹲石,针针乱棘”。入清以后,从自然景物的角度去观看寺庙,仍然是文人的首选。例如,《鸿雪因缘图记》等画作中,大量出现对北京寺庙水景、山景、树景超然城市之外的自然景观描绘。

《帝京景物略》由刘侗、于奕正同撰,记述明北京地区的山川园林、庵庙寺观、桥台泉潭、岁时风俗,崇祯八年(1635年)冬初版刊行。《鸿雪因缘图记》是纪游图的代表之一,即中国文人为志游而作、表现旅途中的见闻与观感的“漫游图记”。左图为《帝京景物略》明崇祯本总目书影。[图源:gmzm.org]右图为《鸿雪因缘图记》中的《净业寿荷》。[图源:bjcs.cnu.edu.cn]

但与此同时,在民间故事中,寺庙与“水”等自然景观的关系却似乎不那么融洽。例如,关于寺庙的民间故事中,有一类故事专门讲述寺庙与自然灾害的关系,在此姑称之为“留镇邪物”故事类型,指的是用特殊建筑的形式镇压妖邪(通常代表某类自然灾害),明显具有“厌胜”的民俗含义。在这一类型中,邪物通常以孽龙的形象出现,但所代表的是水灾、风灾两类自然灾害。例如《白塔镇孽龙》一则,讲孽龙企图将北京城化作苦海泽国,六指神童以己之牺牲将其降服,鲁班造白塔永镇海水。再如《颐和园里龙王庙的来历》,讲鲶鱼精作恶造成水灾,人们建龙王庙以镇之。还有《连海寺的神钟》中,也讲述了同样的母题。这些故事的奇特之处在于,白塔寺、颐和园龙王庙和连海寺,本身都是北京城内的“风景名胜”,无数文人墨客歌咏过颐和园畔、连海寺边连珠串碧般的湖泊水景,而对于民间故事的讲述者而言,这些河流湖泊,并不像他们表面看起来的那么美丽,而是时刻隐藏着泛滥成灾的危险,正是出于“镇压”“控制”与“征服”的目的,寺庙被修建、圣地被认同。换言之,在民间故事中,寺庙与自然环境处于相互对立的位置上,而非文人想象中的一派和谐、相互映衬。

可以认为,将自然环境(尤其是水景)和寺庙建筑看作和谐互补的景观,这只是南来士子的一厢情愿,是他们站在游览观光者的角度,满怀对江南水乡的无限思念,对眼前形象所作的诗意想象。事实上,由于明清两代文人,大多为南来北京、应试做官的文人,早期的北京风土笔记中总有这种强烈的“疏离”感。如《帝京景物略》中,谈及龙华寺风光时说:“寺门稻田千亩,南客秋思其乡者,数来过,闻稻香。”不自觉流露出以江南品味鉴赏北地风光的心态。然而随着时间的推移,北京文学不断本土化、当地化,文人记录的角度也越来越趋向于内部化、生活化。从原有的景观猎奇、景观想象,到《燕市积弊》和晚清报纸专栏文章的内部话语描写,“自然景观”被不断解构,最后被还原为“生活”本身。到了这个时候,这些描写寺庙景观的文章,表现出与民间故事的某种相同特性:寺庙景观是生活方式的一部分,而不是为游客特设的消费商品。更进一步说,这种记录视角的变化,也同时是伴随着中国近代化进程而开始的,报纸这类新兴媒介在其中充当了重要角色,它促进了社会上下层文化之间的交流:寺庙景观一直是民众生活的一部分,只是在早期的景观描写文学中,这一本质并不为文人所关心。上层文人关心的只有他们眼中的大好河山、亭台楼阁、书画雅集、市尘繁华。进入近代社会以后,报纸的兴起提供给下层社会说话的机会,于是重要的民俗事象被重新提起,此时的报刊作者所关心的,不仅是繁华表象,更是制造这些景观的人们的生活方式,于是我们看到,热闹的燕九节中,人们尘土满面、风尘仆仆,都为了求个吉利;抱着孩子的女人们,脚痛不已、叫苦不断,但庙会却是不能不去的。热闹的三、四月间同行公庆,各寺庙中皆人满为患,实际上这却是各行各业劳动者借此机会说说公话。不能不说,这与早期仅在外面“看热闹”的描写,已有了很大差别。

二、寺庙景观作为精神性符号

对于寺庙而言,它在精神文化方面的本质特点,当然是它的宗教性。然而在对北京寺庙景观的描写中,却有两种截然不同的宗教取向。一方面符合宗教教义的“超越”与“彼岸”诉求,营造出清静超脱的方外世界,另一方面却是以“此岸”为精神追求,一派红尘繁华景象,不仅与清静毫不沾边,甚至有藏污纳垢之嫌。本文用“世外与红尘”来总结这种矛盾特点。

寺庙首先是举行宗教仪式的地方,是超脱于世俗之外的圣境。从各类媒介对寺庙景观的描述来看,这种超脱有两种含义,一是神灵崇拜意义上的,一是人生哲学意义上的。

寺庙首先是神灵的居所,是人与神交流的地方,与神灵世界的关系使这里的空间具有神秘氛围,能使入庙信众心生崇敬,并进而得到神灵赐福。这一氛围在文字文献、金石碑铭和民间故事中有很多记载。从这些记载来看,寺庙的神圣性有多种来源,既可能来自于神灵本身,也可能来自悠久漫长的寺庙历史,还可能来自庙内的奇僧高道。即使在文字文献中,这类记载也不绝于闻,某些文献虽遵循孔子言“不语怪力乱神”的原则,记录这类神秘故事时采取保守态度,但字里行间仍流露出对寺庙与神灵世界之间特殊关系的崇敬心态。如《燕京琐记》所载,“五道庙有老道士,生于明万历闲,迄今二百余岁,容貌黝奥,形体缩小,望而知为古人也。”“高庙有异尼,身长七尺余,头大如斗,貌古峭如罗汉,见者莫不骇愕。一日,往悯忠寺受戒,百有余憎悉跪阶下,尼处其末,挺然杰出。是日,大雪初霁,憎皆寒栗,尼汗如雨,顶上气蓬蓬,如馒首之出甑者然。”“万明寺有一僧,足不出户外,与人不言语,有问之者,振然而已。与之钱不受,每饭时,其党呼之乃食,否则止。终年戴一破帽,穿一弟袍,夏月不减,不见其为暑,冬月不增,不见其为寒也。”以上三则记录虽未直接点出寺庙的宗教性,但这些异僧高道与旁人不同,出入俗世之间令人咋舌,他们栖身的寺庙也因此有不同于平凡世俗的“异类世界”的景观色彩。

据原文注释及后期考证,上述引文出自《燕京杂记》,应为笔误。图为北京古籍出版社1986年版书封,乃作者参考版本,并录三本记述明清北京历史地理、民间风情、掌故轶闻的古籍:《旧京遗事》记录了晚明时期宫内情况、宫苑规模、民情风俗等;《旧京琐记》对京城的古迹、掌故、风土、宫廷、科考都有记述;《燕京杂记》载有清代北京地区风土习俗、岁时节令、饮食游乐、市街书肆、掌故旧闻及少量名胜古迹。[图源:kongfz.com]

其次,寺庙也是远离尘嚣的清修之地,这与神灵世界无关,主要来自于寺庙的哲学特质。寺庙景观与俗世之不同的另一方面,还在于它于功名利禄无求,僧道栖居于此惟修心养性也。《帝京景物略》中收录的很多诗文,都体现出文人雅士入寺庙避尘嚣、疗俗疾的心态,如延平田一俊《莲花庵避暑》一诗曰:“人天独步涤烦襟,钟磬偏能入客心。石涧泉鸣晴亦雨,松堂烟绕午常阴。寒弦细向风前听,冷蕈翻疑月下侵。却怪当年饮河朔,不来此地避招寻。”再如新建邓以赞《莲花庵》中说:“雾起云低作夕阴,雨余荷气四边侵。一秋僻寺时休暇,半晌余钟夜浅深。湖上月生孤片影,草间虫老久高吟。年来漫习山僧味,始向尘中静此心。”

但是,寺庙并不是能真正脱离社会存在的方外世界,当寺庙因为它“超凡脱俗”的一面引得人们心生向往时,它也就无可避免的成为方内世界的一份子。甚至可以说,寺庙正是城市中最繁华的消费之地,冶游、市尘、时尚均在此交汇,所谓“年年上巳人修契,士女嬉春步绿芜。三月蟠桃宫下路,丹青一幅《上河图》”。寺庙中进行的各类商业、消费和娱乐活动,使帝京年年热闹、日日繁华。前现代社会中各种媒介中所刻画的寺庙景观的这种“入世”性,可以被总结为三方面:消费性、日常性和奇观化。

北京寺庙景观具有消费性,这不仅指寺庙常为市集之处,城中庙会即在护国寺、隆福寺等大庙空地上举行,每年行香走会期间,也伴随有大量商品买卖活动。同时,这也是寺庙的内在属性之一,在人们赞叹于神灵之功的不可思议、寺庙景观的超凡脱俗时,他们也就同时在“消费”这种宗教理念和人生哲学。正如刘侗在《帝京景物略》中描写金刚寺时所说:“士大夫看莲北湖,来憩寺中,僧竟日迎送,接谭世事,折旋优娴,方内外无少差别。”人们争相入庙内“修身养性”,僧人迎来送往,寺庙于是被纳入消费社会之中,远离尘嚣实际只是一种想象。其实,对寺庙心怀无限向往的文人雅士们,也对此心知肚明,刘侗说:“僧之律,不得俗家居。独而团瓢,众而丛林,有时过都市,视都市寺院顾犹俗家无愈也。”但他却仍在追寻毫不为世事所动的寺庙,于是在他笔下,才有明因寺、净业寺等如“烟云中”的不垢之地,与其说这是真实的寺庙写照,毋宁看作文人理想的一种反映。

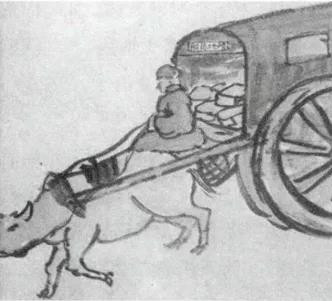

寺庙景观也有日常性,庙内僧道如普通市民一般在城市中生活,既有职业活动,也有七情六欲。他们帮助市民求神拜佛、婚丧嫁娶,穿行于胡同之中,市民早将他们看作日常生活中的一员,而非离群索居的奇僧高道。清末陈世曾所绘风俗图画,因篇幅不多,虽未详细介绍,但其中也出现了这类日常生活中的僧道形象,如其下这幅《陆地慈航》,画上为一僧人,赶车穿行于街巷中,搜集被遗弃的婴孩掩埋。这位僧人虽然行的是佛教善事,但穿着行为均与常人无异,能看出作者对他的认同感。

《北京风俗图》之“陆地慈航”。

还有的僧道,以作法事为职业,常参加市民的婚丧嫁娶活动,市民见怪不怪,风俗画也把他们画作常人一般。如下这幅《喇嘛》,喇嘛带小帽、穿马褂,若非手中一串佛珠,谁能看出他是方外之人?

《陈世曾风俗画》之“喇嘛”。

除了在城市中来往行走、日常活动之外,寺庙僧道也和常人一样有婚姻和家庭的需要,这在文人看来,虽无异于离经叛道之大不敬,并称之为“冶游之事”,但久而久之他们也与北京市民一样,对此见怪不怪、习以为常。如《旧京遗事》中说:“他处僧人即有冶游亦须秘密,都下僧人则公然行之,曾无愧色。”《燕京杂记》中说:“(喇嘛僧)享奉近于显宦,位望尊于王侯。饮酒食肉,畜妻有子,公然不讳,所生子即薙发以为徒。中国僧大半渐其气习其乐,为鳏夫者其亦鲜矣。”

以上所说,是自明清以来媒介描述寺庙的“入世”形象时,比较常见的方面。但进入近代社会后,随着报纸的出现,寺庙也被“奇观化”,一桩桩庙内丑闻被揭露出来,以吸引眼球。一些名寺大庙如潭柘寺,因其知名度较高,更是处于爆料揭丑的风口浪尖,如下面这则《小沙弥被伤念余处》,就是一起发生在潭柘寺内的行凶杀人案件。

《图画新闻》之“小沙弥被伤念余处”。

从统计来看,以《清代报刊图画集成》所收新闻画作而言,凡涉及寺庙处,全为伤风败俗之事,有的甚至达到耸人听闻的地步。如下面这幅《老和尚可羡》。在这些新闻的渲染下,寺庙仿佛成了藏污纳垢之处,这当然不是寺庙的全貌,但这些“奇观”却被报刊无限放大了。

《图画新闻》之“老和尚可羡”。

应该说,完全超凡脱俗的寺庙生活,在北京这座城市中是不可能存在的,文人笔下莲花庵的清静、什刹海庙的寂寥,很大程度上是他们基于自身生活理想的想象。寺庙有其消费性,即使在上层寺庙中,僧道能以清心寡欲、求佛问道为己业,遍布城内的街区小庙,也不可能离开市民经济网络而生存下去。但寺庙在理想中的“出尘”形象,和现实中的“入世”形象的强烈对比,使得寺庙内的丑闻,尤其是性丑闻,更能吸引眼球,也更容易成为人们茶余饭后的谈资,这应该也是这类“寺庙奇观”在笔记小说、清末报刊中大量涌现的原因之一。

三、寺庙景观作为社会性符号

这里所说的“社会”,采用的是它的宽泛概念,包含人类群体生活时产生的一切制度、文化与运行方式,它不能用“物质—精神”二分法概括,却往往是这二者的综合体。就北京的寺庙景观而言,它有两方面的重要特点,可以用“社会性”加以概括,即:在权力构成上,寺庙既是权力的象征,又是五方杂处的公共领域;在社会结构上,寺庙既是在主流文化中建造的博物馆和欣赏对象,也是边缘人群的栖身之所。这两方面可以被总结为“专制与杂语”“主流与边缘”两种特征。

(一)专制与杂语

祭祀圣地常用于代表国家权力的在场,这是研究中国的学者普遍承认的观点,在北京,除了代表“天”“地”的诸处坛庙外,还有代表大兴、宛平二县县府的“城隍庙”,代表皇室尊严的禁苑大庙等。在各类媒介中,这类高高在上的寺庙不在少数,其中最典型的,是以地方志为代表的文人文献中的某些记载,它们反映出“至尊”式的权力模式,并与专制统治的国家结构相对应。具体说来,专制权力在寺庙形象中的反映,不仅通过寺庙建筑本身,也通过其所在空间的“特异化”,和庙内活动的“集权化”反映出来。

寺庙建筑往往以象征化的手段体现出与皇权之间的联系。例如,皇家寺庙常是文人记述的重点,尤其在地方志文献中,对皇家寺庙的描写与铺陈形成了一种对“帝都”寺庙的独特想象,即看寺庙时,犹如看皇居。《旧京遗事》中说:“京都诸寺俱以碧琉璃瓦为盖,皇居檐层出如重楼,佛殿势虽高敞,然止一檐无层,避至尊所居也。殿中栋梁皆图以五色云气,壁上画彩仙灵,光明激日,不能视事事敌矣。累朝勋贵,皆带衔五府,出入乘皂盖车。惟小侯袭职,金冠玉带,坐乘明轿,云台凌烟,此犹是旧家风度耳。”“京都诸寺俱以碧琉璃瓦为盖”,与皇居宫殿的黄琉璃瓦对比;“佛殿势虽高敞,然止一檐无层”与“皇居檐层出如重楼”对比,从建筑外观上建立起“寺庙”与皇权代表的“宫殿”之间千丝万缕的联系。但应该说,这类直接的对比攀附在文献中毕竟是少数,更多的文献记载,是在记述庙内空间的独特特征时,特意突出它与皇权的联系,故营造出寺庙为至尊皇权所看重的神秘氛围,寺庙空间,也就成了皇权的又一处“在场”,并无形间强化了皇权的神圣与至高无上。这种寺庙空间的营造,也有不同方式,有的是直接描写寺庙与上层社会的社交往来,如前引《旧京遗事》中也说,寺庙中“累朝勋贵,皆带衔五府,出入乘皂盖车”,《燕京杂记》中说:“喇嘛僧之有道者谓之胡土克图,蒙古显官敬若天神,每于生前恳求死后剁其额骨琢为念珠,使魂魄常依有道云。”有的是记录寺庙中与皇族有关的历史,或者传说。例如《郎潜纪闻》记潭柘寺内银杏树曾因皇帝亲临而老树发芽,“圣祖临幸寺中,树发孙枝一,高宗再幸,又发孙枝一”。《旧京琐记》中记载庙内佛像为皇后之面目,“长椿寺向藏九莲菩萨像,盖明神宗后像也。明思宗小皇子病笃,时呼九莲菩萨,责薄待后家云云”。《宸垣识略》中记灵藏观音寺“寺内藤胎海潮观音像,相传明内府所出”。因为这些记载,北京很多寺庙中的一砖一瓦、一草一木、一像一具,都与皇族扯上关系,寺庙的神圣性与皇权的神圣性相互作用、互相叠加,形成北京寺庙一类独特的形象与景观。

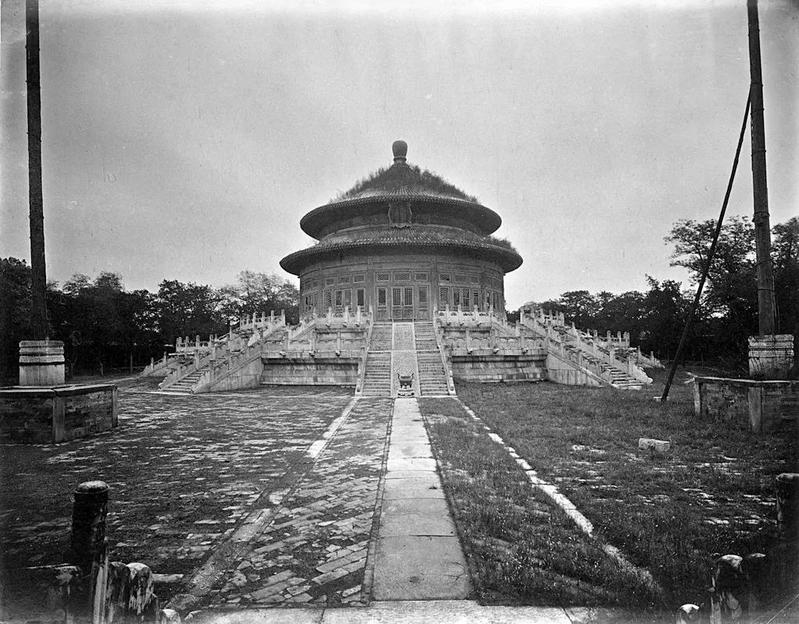

除此之外,某些活动也只在特定寺庙中举行,这些活动中,有些是皇家的祭祀场所,甚至与皇位更替有神秘关系,如《旧京琐记》记“大光明殿”,“大光明殿,今但名之曰光明殿,在西安门内。昔日建筑甚宏丽,后并撤废,但有遗址,尚极宽阔耳。按清世祖逝世,顾命四大臣索尼、鳌拜、遏必隆、萨克萨哈同来焚香,盟誓于此”;而有些是国家政权的“官祭”,属于国家运作体制中的一部分,如《宸垣识略》记载太常寺遣官祭祀于少保祠,“于少保祠在明时坊崇文门内东裱褙胡同公故赐宅。楹中塑公像,春秋遣太常寺官祭”。这两类活动虽然性质不同,但就社会运行结构而言,都位于国家权力的顶端,寺庙形象与这类权力相加当然远远脱离了平民百姓的生活范围。

大光明殿是明朝和清朝的皇家祭坛,为道教宫观。它是整个建筑群中的主体建筑,形制犹如缩小的天坛祈年殿。后被八国联军烧毁,现不存。图为1879年左右的大光明殿。[图源:Wikipedia]

但是,同样是这些北京寺庙,从另一个角度来看,它们同时也是五方杂处的平民空间,是底层社会平等交往的公共领域。就北京而言,番僧、汉僧、士人、女子、南人、北人、商人、优娼,各类社会角色均在寺庙中活动,无论是庙会活动频繁的白云观,还是高高在上的大觉寺,乃至身处宫苑禁地的旃檀寺,都不可能拒绝市民生活的渗入,通过寺庙的“中介”作用,各阶级之间频繁交往,寺庙中于是形成某种平等开放的社交氛围,各种边缘人群也被纳入容许范围之中。例如竹枝词中说“善会年年寺观开,红笺请客共施财。住持平日交游广,早有阔优凑份来”。在这种氛围中,似乎连优娼也成为正常社会秩序中的一部分,通过寺庙这个特殊舞台和其他社会阶层建立起联系。

从记载寺庙形象的各类文献来看,这种“共处”的社交氛围,并不是因共同居住而自然产生的和谐想象,而是经过“初期排斥—长期磨合—最终接受”的过程才形成的,换言之,这种多样化、杂语式的城市景观有其发展过程,例如,在明代文献中,番僧仍然被认为是社会的异类,《帝京景物略》中多对其颇有微词,在“大隆福寺”一条中写道:“景泰四年,寺成,皇帝择日临幸,已夙驾除道,国子监监生杨浩疏言,不可事夷狄之鬼。礼部仪制司郎中章纶疏言,不可临非圣之地。皇帝览疏,即日罢幸,敕都民观。缁素集次。忽一西番回回蹒跚舞上殿,斧二僧,伤傍四人,执得,下法司,鞫所繇,曰:轮藏殿中,三四缠头像,眉棱鼻梁,是我国人,嗟同类苦辛,恨僧匠讥诮,因仇杀之。”而到了清初,南来士人仍以新奇的眼光看待这些番僧,直至清末,满族文人富察敦崇的《燕京岁时记》中,喇嘛僧与汉僧的活动已经难分彼此、水乳交融了。

“杂语式”的社交空间,使寺庙不仅在社会结构上具有“公共性”,在政治上也有“公共领域”的性质,尤其是进入近代社会之后,俨然成为“发民声”之先河的话语公共领域。《东华琐录》中如有下一段记载:

京师有妇人李氏者,群呼为李疯子,年六十许。每晨提一篮游于市,无弗历,也无弗詈,凡政府之阙失,士大夫之败检,行阵之弗武,有司之不职,风俗之侈,人心之险,一一指陈无少讳。初为金吾执之狱,然形状狂易,无可科之罪,挞之不惧,舍之,詈如故。初闻尚掩耳,久已安之。疯子所至,群儿随之,市肆争施以钱,或有为之具饭者。得钱既多,则以之修庙,所修凡七庙,皆延僧主之。行詈如故,遇冠盖及外洋人,声益高;然至人家,则又和颜款街,初无疯状。问其所以如是之故,自言三十岁时,梦神迫其如此,不从则疾作。不知其别有所托,以女子而佯狂避世如此也。居恒亦持斋奉佛,至甲午病卒,詈声始绝。

这段记载的奇特之处在于,此“异人”得钱之后便修庙,平时也栖身庙中、吃斋奉佛,俨然以寺庙的支持者形象出现,她的口无遮拦、直陈时弊,使得寺庙在“五方杂处”之外,还多了另一重“平等”的意义,即拥有自由话语权的空间。

有意思的是,寺庙一方面是专制权力的象征,另一方面又是自由民声的所在,而这两种截然不同的极端性质,甚至可以在同一座寺庙中同时出现。本人曾经重点调查过的西四北大街隆长寺,曾是西山戒台寺的下院,清代时乾隆曾亲往拈香开光,直至民国庙内仍珍藏有乾隆字画、乾隆手书碑等多种皇家宝物,但在调查中我们也了解到,庙内早有庙寓,并有小商贩作坊在庙内经商活动,寺庙也是远来僧人歇脚之处,来来往往非常热闹,直到五十年代初,还是附近居民开会商议的地方。寺庙中既有皇权符号,也有市民社会,两者却有各自的主要活动场所,互不侵犯,寺庙就像上、下层交往的“焦点”,充当了复杂社会结构中的某种中介。

(二)主流与边缘

在文人眼中看来,寺庙是“旧家风度”的代表,是上层文化的集中展示,它既是精英文献的图书馆,也是收藏文物的博物馆,遍布北京城内的大小寺庙,曾吸引无数文人墨客考证古物、挥毫洒墨。在这些活动中,寺庙成为“主流”文化的欣赏对象和主要组成部分。

说寺庙是图书馆和博物馆并不为过,这一方面由于寺庙中收藏的大量经书、字画、文人墨宝,另一方面也由于庙内石碑常是了解历史的最佳读本。地方志记载寺庙,重要内容就是记述其中的碑刻,通过读碑而考证历史。而与此同时,庙内字画、雕塑,更是为其他类文献的作者所津津乐道。例如,《郎潜纪闻》中谈及京师广安门内慈仁寺有“傅雯指绘”,“京师广安门内慈仁寺,乃占双松寺遗址,前明改建者也。其厢悬胜果妙因图,乾隆丙午夏,傅雯奉敕以指绘。图中诸佛及罗汉像,最小者犹与人相等,屋凡三楹,图之广狭称是,洵奇观也”。再如《旧京琐记》中说崇效寺《青松红杏图》的一段典故,“崇效寺最古,唐之枣花寺也。牡丹最盛,为都门游览之一。寺旧为明之遗民以供思宗神位之虚。旧藏有青松红杏图,当明鼎革,有边将者出家于寺中绘兹图,盖有感于松山杏山之役也。自清初,名人题咏都遍。厥后,寺僧不肖,此图押之质肆。庚子后,流转入杨荫伯京卿手,卒归之寺。”通过这些反复的鉴赏、吟咏、欣赏,如《旧京遗事》中所说,寺庙景观“此犹是旧家风度耳”。

从各种媒介记录来看,寺庙景观的“旧家风度”,有三重含义。第一,是有等级的礼法制度,不同社会等级使用不同的标志,出入不同寺庙,形成严而有序的社会图景。正如前引《旧京遗事》中所谓之“旧家风度”,乃建立于“累朝勋贵”“小侯袭职”之不同举止气度之上,“累朝勋贵,皆带衔五府,出入乘皂盖车。惟小侯袭职,金冠玉带,坐乘明轿,云台凌烟,此犹是旧家风度耳。”第二,这种风度是上等知识阶层之高雅生活情趣的集中体现,《郎潜纪闻》中说乾隆时,“招诗人修禊(拈花)寺中,宁邸秋明主人闻之,携酒肴歌吹来会,凡二十有二人,咸有赋咏。燕郊春事,朱邸谦光,诗虎酒龙,分张旗鼓,洵升平之嘉话,骚雅之清游也”,实乃曲水流觞之文人雅集。最后,这种“旧家风度”,也是逝去不再回来的生活方式。寺庙的悠久历史,常被文人用作抒发兴旺之叹的对象。在吟咏古刹今颜时,文人的兴旺之叹在诗歌中表现得尤为明显,他们一方面赞叹这眼前的繁华,希望它永不消逝;另一方面又哀咏过往的创伤,感叹时人为何如此容易忘记过去。而寺庙也成为这种“兴亡之叹”与矛盾心态的最好载体:苍凉的石碑与盛开的鲜花、历史的悲凉与如织的游人、前朝的战火与今日的繁华,均在寺庙中汇聚。文人因而钟情于描写北京的古刹,其中又以法源寺——这座北京最早、丁香最盛的寺庙为首。关于法源寺的诗歌很多,典型如张安保《京华杂诗》一首,说:“城南古寺溯前朝,旧迹模糊付寂寥。腾有塔铃风自语,似将遗事话金辽。谁向前朝吊国殇,唐初战骨久荒凉。悯忠寺里花千树,只有游人看海棠”。特别是进入近代社会后,在于上海的互相对比中,北京的这种“旧家”气质得到了强化,例如上海的新闻报刊,除了报道寺庙中的丑闻、冶游之外,也有描绘大觉古松等景观。而邓云乡、金受申等人描写“老北京”的文字,更是这种怀旧思古之情的最佳注脚。直到今天,这种逝去不再复返的寺庙景观,仍然被认为是北京的魅力之一所在。

法源寺,又称悯忠寺,是北京城内现存历史最悠久的佛寺。老北京的花曾以“悯忠寺的丁香,崇效寺的牡丹,极乐寺的海棠,天宁寺的芍药”著称。清代最盛时,法源寺内有丁香等三百余株,号称“香雪海”。春末夏初,寺院会举办“丁香大会”。图为法源寺第二十届丁香诗会。[图源:ie.bjd.com.cn]

除了被主流的上层文化不断认可之外,寺庙也是下层文化歌咏的对象,更有甚者,寺庙除了具有“图书馆”“博物馆”“游览胜地”这类身份之外,还是边缘人群的栖身之所,这在民间歌曲中,有最多的反映。歌曲《一百忍》描写了各类平民为了生存而必须忍受的苦难,其中唱道浪荡子散尽家财后,只能栖身寺庙,“至亲好友都恼了,只恼得蹲地怀里抱着瓢。冬天就在浮桥藏,夏天躺在庙堂上”。再如《大姐儿想丈夫》中,大姐儿为向男子表达自己爱情的忠贞,唱道:“没有房子我也乐意,手拉着干草怀抱着席,我二人住庙去。”在这几首歌曲中,寺庙是流离失所、被排斥于正常生活秩序之外的人们最后的栖身之处,是维持社会结构正常的必不可少的建置。寺庙除了提供下层社会活动的公共空间之外,还因为它游离于伦理社会之外的“边缘”性,构成正常社会秩序的补充,因而能够接纳伦理所不容的性爱关系、鳏寡孤独与边缘人群,这对于维护社会结构中“主流”与“边缘”的平衡,有微妙然而重要的意义。

总之,从对多种资料的整理归纳情况来看,传统社会中对北京寺庙的想象,就总体上而言,充满了矛盾的张力。例如,文人画作中的大觉寺,是世外桃源、出尘圣地,而在新闻记者的笔下,没什么比大觉寺中的性丑闻更能吸引眼球的。地方志中的法源寺,处处古物,令人怀旧,只恨不能用栅栏围住,挂上木牌曰“游人勿进”。而街头巷议中传颂的法源寺,最令人神往的却是春花秋实、庙会市集,实乃繁华的城市消费中心。

当然,以上所说的“对立”,有的是由于寺庙种类的不同所造成的,例如在论及寺庙景观中的社会符号时,一般而言,是上层寺庙更易具有“博物馆”的性质,也更易激发人们的怀古幽情与兴旺之叹,街区小庙更容易成为边缘人群的栖身之地,一间破庙常常是天涯沦落人最后的庇护所。但就总体而言,并非不同的寺庙拥有不同的特点,而往往是同一座寺庙,能同时拥有矛盾的两面。例如,弘仁寺身处禁地之内,常年为皇家举行各种仪式,在文人笔下,它也是皇权光环所笼罩的地方。但《燕京岁时记》也记载,每年弘仁寺打鬼时,向民众开放观赏,人们在这里交游汇聚,至少在这几天内,弘仁寺同时具有市民广场的性质。再如,旧鼓楼大街大觉寺,至少在清初时已颇具规模,有清一代更以“北药王庙庙会”而闻名于京,直到1931年北平艺术研究院调查时,调查人员还惊叹于其神像之精美、建筑之宏丽、石碑之众多,可以说,它无愧于“旧家风度的博物馆”这一称号。但同时,清嘉庆六年(1801)水灾,北城大石桥胡同一带受灾居民均在庙内栖身(清嘉庆六年六月九日明安奏:“随询之该男妇人等咸称,均系大石桥一带居住土房之人,因河水陡发,演浸房屋,无处居住。……并据该都司……回称,大石桥以南,水深至四五尺不等,其势汹涌难以察看,但闻得中顶庙内尚存有被水难民千余口”),一瞬间,它又有了避难所、收容边缘人群的作用。

进入现代社会,尤其是20世纪80年代以后,随着寺庙和古老街区的成片消亡,无论哪种寺庙,即使只是街边不足一米的土地神龛,也成为人们怀念过去、重温知识的物质对象,在北京寺庙的实地调查中,无数北京市民就指着寺庙的遗迹对我们讲述,过去的社会如何围绕土地庙形成社区,街区的居民如何在有婚丧之事时来此“报庙”,土地爷如何掌管当地居民的“户口”,又如何对市民的社会生活起规范作用。从这些谈话中,我们深深地感到,神灵与现实、过去与现在、超越与控制,在这些寺庙中融合圆融、难分彼此,正是这种对立统一,成为北京寺庙景观的重要价值。

可以说,北京的寺庙具有某种“中介空间”的作用,在北京这个等级森严的皇权城市中,它一方面连接着个人体验,另一方面形成群体记忆;一方面与自然环境相得益彰,令游人流连忘返,另一方面又是人类征服自然、控制自然、把握自我命运的符号化表达空间;它一方面超越红尘,满足人类对彼岸世界的向往与想象,另一方面又繁华萦靡,俗世中最日常的吃喝拉撒、衣食住行、日用消费,都能在这里充分展开;它一方面连接着至高皇权,用无数符号宣示自己与社会最高等级间千丝万缕的联系,另一方面又平易近人,不仅是社会各阶层聚会的场所,也孕育了自由平等的社会先声;一方面代表主流文化的审美趣味,代表人们所怀念与珍视的往昔美好,另一方面也是边缘人群的栖身之所,是不为伦理社会所接受的异类文化存在的地方。正是由于有这些不同侧面的“两面性”,寺庙因而代表了这座城市中最兼容并包、气度恢弘的一面,也成为反映这座城市内在精神气质的最佳名片。

(本文經作者授權發布,原載《宗教研究》2015年第2期,注釋從略,引用請參考原文。)