提要:《宋史·職官志八》所載“建隆以後合班之制”是北宋前期不同時期制度的雜糅。分析該合班之制相關職官及其班位變動,包括宫觀副使及判官、宰執班位變化,諸州州格及州名變動,以及該合班之制不載的上御藥及上御藥供奉、入内兩省職官,可知該合班之制是《宋史》修撰者以宋真宗末期(天禧四年至乾興元年,1020—1022)班位爲基礎,加入仁宗朝重要職官,所加職官班位都可在《宋史》中找到依據。由於修史者工作不仔細及所據史料有限,增補仁宗朝職官存在明顯錯誤和脫漏。《職官志八》記北宋前五朝班位,主要據宋朝國史《職官志》,“建隆以後合班之制”即以《三朝國史·職官志》爲基礎撰寫。因元豐《六朝國朝會要》新增“儀制門”,受會要“職官門”影響,《兩朝國史·職官志》可能没有關於班位的記載。除修史者增添個別職官外,《職官志八》基本不載仁宗、英宗兩朝班位,這與宋朝國史《職官志》的結構有關。

北宋前期官制複雜,官品作用下降,官品無法成爲評判官僚地位的通用尺度[1];另外,官、職、差遣分離,官僚地位不是由三者中的任意單一項來決定,而是由三者的綜合來評定。在這個大背景下,給百官進行單向排序的合班之制,能清晰體現官員在官僚體系中的地位,它的重要性就不言而喻了。元豐改制後,官與差遣分離的局面得以改善,但職事官、寄祿官仍是二分的,官僚的地位仍不是由單一項決定,雜壓之制依然重要。圍繞宋朝班位制度,學界已展開一些研究。龔延明《宋代官制辭典》“職官術語與典故”有“班朝與官儀類”,包括 “合班之制”“雜壓”等條目[2];薛梅卿等從法律視角介紹了宋朝的官品和雜壓制度[3];李昌憲致力於復原宋朝不同時期的官品和班位制度[4];任石對北宋的朝會儀制進行了專題研究,提出合班之制中文臣序班的一些原則,如北宋前期合班之制侍從以上“重職”、庶官以下“重官”等[5]。這些研究成爲我們繼續討論宋朝班位制度的基點。

《宋史》卷一六八《職官志八》載有“建隆以後合班之制”[6]。“建隆(960—963)以後”是一個非常寬泛的説法,這一合班之制到底是什麼時候的?鄧廣銘最先提出,此合班之制“實爲仁宗慶曆(1041—1048)以後之制”,宫崎市定、龔延明、趙冬梅對此表示贊同,李昌憲則認爲這是嘉祐(1056—1063)合班之制[7]。以上研究有助於我們理解此合班之制,其中的不足也是明顯的:缺乏對記載合班之制材料的通盤考察,僅據單個職官設置的時間,來斷定這份合班之制的時間,這裏存在方法論的錯誤[8]。要確定此合班之制的時間,需弄清以下問題:北宋前期的這份合班之制是怎麼被保存下來的?《宋史》修撰者是如何看到這份資料的?他們又對材料作了哪些改動?

一

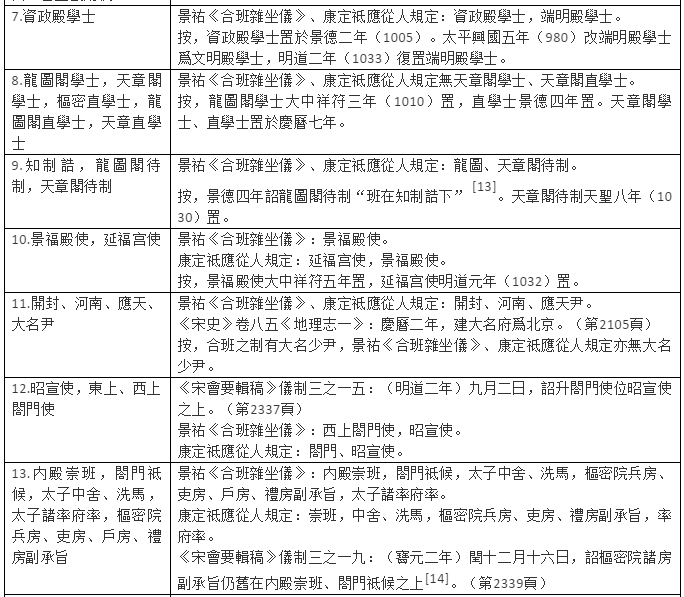

具體職官設置及班位確定時間,仍是判斷“建隆以後合班之制”時間的重要依據。目前所見,有兩份完整資料可與“建隆以後合班之制”進行比勘。一是《宋會要輯稿》儀制三之一六至一九所載景祐五年(1038)八月《合班雜坐儀》(以下簡稱景祐《合班雜坐儀》)[9],此前學者已注意到這一資料。二是《宋會要輯稿》職官三四之二八至三〇所載康定元年(1040)百官祗應從人規定(以下簡稱康定祗應從人規定)[10],該材料繫年於治平二年(1065)七月,據文意可知所列爲康定元年舊制,祗應從人規定裏無宰執及京官帶館職以下職官。下表是合班之制中若干具有時間節點意義的職官及其班位,有些内容此前學者已提及,我們將所有資料都集中在一起,便於後面的討論。

表1:“建隆以後合班之制”内容比較分析

上表中最晚的時間是皇祐三年,但不少皇祐三年之前的變化卻未體現在合班之制中,例如第7條端明殿學士、第12條、13條中的一些變化,在合班之制中看不到。第10條,雖然出現延福宫使,但景福殿使和延福宫使的位置記載有誤。第7、10、12、13條變化,不僅在皇祐三年之前,也在慶曆之前。認爲此份合班之制的時間爲皇祐三年之後或者慶曆之後,都存在無法解釋的現象。總之,没法據單一職官確定該合班之制的時間。

以上材料也不是完全没有規律。以天禧三年(1019)爲界,此前的變化合班之制中均有體現,此後的變化則比較混亂,天禧三年是一個重要時間節點。第1、3、5條以及第7條的資政殿學士、第8條的龍圖閣學士直學士、第9條的龍圖閣待制班位之確立、第10條的景福殿使,天禧三年前的規定都如實出現在合班之制中。天禧三年之後,合班之制中有皇祐三年觀文殿大學士班位的確立(第2條)、慶曆八年的觀文殿學士(第4條)、慶曆七年的天章閣學士直學士(第8條)、天聖八年的天章閣待制(第9條)、明道元年的延福宫使(第10條)、慶曆二年的大名尹與少尹(第11條)、天聖四年的赤縣丞(第15條);如上文所言,也有慶曆之前變化不見於合班之制的。慶曆二年升大名爲北京,第14條三京軍巡判官卻没有隨着改變。

由上述討論可以確定,合班之制是天禧三年之後的制度,合班之制的時間下限,僅表1材料還没法得出結論。解決這個問題,有兩個突破口:第一,需要了解合班之制的特點,即不同時期的規定能否出現在同一合班之制中?第二,關注合班之制中特殊職官的時間。

不同規定能否出現在同一合班之制中,這需要將幾份類似材料放在一起比較方能得出結論。比勘表1中的材料可知,除個別遺漏外,景祐《合班雜坐儀》、康定祗應從人規定整體是比較準確的[15],能全面反映此前的制度,而絶對不會混入此後的變化。如天禧三年節度使班在中書侍郎下(第3條),明道二年復置端明殿學士(第7條)、天聖八年置天章閣待制(第9條),明道二年升閤門使在昭宣使之上(第12條),兩份資料都體現了這些變化;觀文殿大學士(第2條)、天章閣學士直學士(第8條)、大名尹少尹(第11條)等康定元年之後的職官,兩份資料均無記載。我們認爲,不同時期的規定是不會出現在同一份合班之制中的。

史籍中還有一份北宋前期的《閤門儀制》,該材料爲有司討論朝服制度時節引,並不完整,但仍可用資比勘。此《閤門儀制》景祐三年正月下詔修撰[16],至康定元年四月,“李淑等上新修《閤門儀制》十二卷、《客省條例》七卷、《四方館條例》一卷” [17]。康定二年十月,禮院詳定百官朝服[18],除了提到《衣服令》《官品令》外,還引到《閤門儀制》,這裏引的就是康定元年四月完成的《閤門儀制》。禮院云:

又准《閤門儀制》:節度使、文明殿學士、資政殿大學士[19]、三司使、翰林學士承旨、翰林學士、資政殿學士、端明殿學士、翰林侍讀學士、侍講學士、龍圖閣學士、樞密直學士、龍圖閣直學士並次中書侍郎,節度觀察留後並次諸行侍郎,知制誥、龍圖天章閣待制、觀察使並次中書舍人,内客省使次太府卿,客省使次將作監,引進使、防禦、團練、三司副使並次左右庶子。[20]

又准《閤門儀制》:四方館使次七寺少卿,諸州刺史次太子僕(謂正任不帶使職者),東西上閤門使次司天少監,客省、引進、閤門副使並次諸行員外郎。[21]

禮院引《官品令》涉及有官品的職官,而所引《閤門儀制》主要針對唐代律令體系中没有官品的職官[22]。以上禮院所引内容,與康定元年四月時期的制度吻合,比如,這裏有文明殿學士,而無觀文殿學士;有端明殿學士,無天章閣學士、直學士[23]。

還有一點非常重要,和景祐《合班雜坐儀》、康定祗應從人規定一樣,康定元年《閤門儀制》也無玉清昭應宫、景靈宫、會靈觀副使及判官(表1第6條)。“建隆以後合班之制”中的“玉清昭應宫、景靈宫、會靈觀副使”,出現在三司使和翰林學士承旨之間,這些職官都是没有官品的,如果康定《閤門儀制》有宫觀副使,上文一定會引到。這説明,宫觀副使、判官入合班之制,只是某個時期的特定制度。

大中祥符七年十月,玉清昭應宫修成;十一月,先後置玉清昭應宫副使、判官[24]。天聖七年六月,玉清昭應宫大火[25],七月,“其宫觀使並罷,判官使臣令同管勾本宫觀公事” [26]。宋真宗時期,宫觀官受到的恩寵非同一般,宫觀使一般是宰執兼任,宫觀副使則有獨立班位:

(大中祥符九年)八月四日,命翰林學士李迪爲會靈觀副使,止從本班。宫觀副使皆在學士之上,迪止從本班焉。[27]

宫觀副使班位在學士之上,這與“建隆以後合班之制”吻合。合班之制宫觀副使下有注文:“與三司使、翰林學士班位臨時取裁。”上面李迪的班位,就是奏裁決定的,“從本班”指從翰林學士班,與“從本官”意思不同。

天聖七年廢宫觀使,此後宫觀使雖再設,宫觀官已不能用來“敘位著”,故景祐《合班雜坐儀》、康定元年《閤門儀制》以及康定祗應從人規定都没有宫觀官。玉清昭應宫、景靈宫、會靈觀副使及判官出現在合班之制中,只能是大中祥符七年至天聖七年之間的制度。宫觀官有獨立班位,存在的時間非常短暫,隨着玉清昭應宫一場大火,宫觀官入合班之制這樣的官制知識也淹没在歷史的塵埃中。《宋史·職官志十》有“宫觀”條目,裏面就完全没提到宫觀官可以“敘位著”[28]。

宫觀官的設置還一度影響宰執的班位。《長編》卷一〇三天聖三年十二月云:

國朝故事,敘班以宰相爲首,親王次之,使相又次之,樞密使雖檢校三師、兼侍中、尚書中書令,猶班宰相下。……乾興初,王曾由次相爲會靈觀使,曹利用由樞密使領景靈宫使,時以宫觀使爲重,詔利用班曾上,然議者深以爲非。至是,曾進昭文館大學士、玉清昭應宫使,同集殿廬,將告謝,而利用猶欲班曾上,閤門不敢裁。帝與太后坐承明殿,久之,遣押班江德明趣閤門,閤門皇惑,莫知所出。曾抗聲目吏曰:“但奏宰相王曾等告謝。”班既定,利用鬱鬱不平,帝使張士遜慰曉之。庚申,詔宰相、樞密使敘班如故事。而利用志驕,尚居次相張知白上。[29]

乾興元年七月,王曾由參知政事升爲中書侍郎、同平章事、集賢殿大學士、充會靈觀使[30];早在同年二月,樞密使曹利用兼侍中[31]。乾興元年七月后,王曾以集賢次相充會靈觀使,曹利用以樞密使兼侍中充景靈宫使,此時班位“以宫觀使爲重”,樞密使兼侍中班位在宰相之上。天聖三年十二月癸丑,王曾升昭文首相、玉清昭應宫使,樞密副使張知白爲集賢次相,樞密使曹利用加司空[32]。曹利用還想沿襲乾興元年的做法處於班首,這個願望没有實現,最終首相王曾爲班首,曹利用、張知白次之。同時又下詔,宰相、樞密使班位如故事,亦即宰相爲班首,無論樞密使加其他何種官銜,都在宰相之下。常規的“宰相、親王、使相、樞密使”排班次序,一度受到政治的衝擊。合班之制遵循宰相、親王、使相、樞密使的排班次序,則合班之制不可能是乾興元年七月至天聖三年十二月時期的制度。王曾、曹利用爭班首事,《宋史·曹利用傳》有載,該傳對序班“故事”記載比較簡單:“舊制,樞密使雖檢校三司、兼侍中、尚書令,猶班宰相下。”[33]“三司”爲“三師”之誤,樞密使兼官省略了中書令,而“敘班以宰相爲首,親王次之,使相又次之”一句則没有出現。合班之制中宰相、親王、使相、樞密使排序,應是基於更爲原始的資料,而不是據《曹利用傳》修改。

還可據合班之制中没有的職官,進一步縮小合班之制存在的時間範圍。天聖四年二月,置上御藥供奉四人,“其品秩比内殿崇班,專用内侍”[34]。上御藥供奉有比品,意味着該職官在班位中有一席之地[35]。後又置上御藥,明道元年十二月規定“上御藥比内殿承制,上御藥供奉比崇班,並在上”[36]。明道二年四月,宋仁宗親政之初,“罷上御藥並上御藥供奉”[37]。合班之制無上御藥供奉,則該合班之制不可能存在於天聖四年二月至明道二年四月。

綜上,初步可斷定合班之制可能存在的時間是天禧三年十二月(或十一月)至乾興元年七月、天聖三年十二月至四年二月。後一時間段首尾僅三個月,天聖三四年也不是特殊年份,這一可能性非常小。前一時間段爲真宗末期、仁宗即位初期,合班之制爲真宗末期制度的可能性最大。這個判斷尚有推測的成分,還可據其他材料進一步證實該結論。

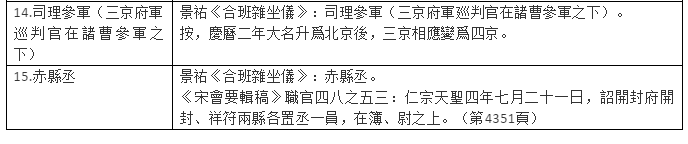

合班之制中節度使、防禦使、團練使、諸州刺史下詳列諸州府名稱,州格和州府名稱是判斷合班之制時間的重要依據。龔延明已注意到不同時期州府名稱的變化,並認爲《宋史·職官志》忽略了若干慶曆之前的州府名稱變化,需要改正[38]。實際情況是否如此要進一步驗證。真宗末年和仁宗時期,以下州的州格或名稱發生了變化(見表2)。

表2:合班之制中州格州名及其變動

宋真宗末年的州格及州名變化,合班之制均有體現(加下劃線的四個州),全不見宋仁宗以後的變化。節度使下的安遠軍,天聖元年至慶曆元年屬京西路,合班之制中安遠軍的位置顯示它屬於荊湖北路,根據表2整體時間趨勢,這是天聖元年之前安遠軍未改隸京西路之前的情形。這裏的州格、州名變動過於瑣碎,《宋史》修撰者没興趣或没精力對此類材料進行修改,基本照錄真宗末年的原始材料。根據這份州格、州名資料,可進一步縮小合班之制所據原始資料的存在時間。春州天禧四年復置。禎州改惠州的時間,上引《元豐九域志》作天禧五年,《宋會要輯稿》同[41]。《長編》卷九五天禧四年三月:“戊辰,改楨州爲惠州。”[42]暫以後者爲據,則合班之制的時間上限可定爲天禧四年三月[43],亦即合班之制存在的時間是天禧四年三月至乾興元年七月(1020—1022)。

表2州格、州名資料,與合班之制中的其他記載有矛盾,從中可以看出《宋史》修撰者對原始資料的改動。節度使下有天雄軍,而合班之制中又有大名尹(表1第11條),同時還有大名少尹。天雄軍是大名未升爲北京時的稱呼,大名尹和少尹則是慶曆二年大名升爲北京後才有的職官,二者不可能同時出現。比如,應天府爲景德三年所改地名,此前爲歸德軍節度,大中祥符七年升爲南京[44],京尹中有應天,那節度使下就不會有歸德。基本可以判斷,大名尹、大名少尹是修史者據其他材料添加的,由於不詳合班之制體例,添加大名尹後未刪除節度使下的天雄軍,從而前後矛盾。合班之制中與京府有關的職官還有京府軍巡判官。大名升爲北京後,以前的三京就變爲四京,合班之制司理參軍下注文仍是“三京府軍事判官”(表1第14條),這是大名未升爲北京之前的舊制度。《宋會要輯稿》載有一份俸祿材料,其中有“四京軍巡判官,十五千”的記載[45],一般認爲這份俸祿資料是以《嘉祐祿令》爲基礎抄錄的。《宋史》修撰者在京尹、少尹部分補上大名,與之相關的其他内容並没同時改正。

以上主要以合班之制内容本身,初步斷定了該制度存在的時間。《宋史》修撰者是以什麼資料爲基礎來寫這份合班之制的?爲何呈現如今的面貌?下面努力回答這些問題。

二

宋朝班位的重要性可從記載班位的史料之多看出。這些史料有建隆《合班儀》,淳化《重定合班儀》,天禧《大禮稱慶合班圖》,景祐《合班雜坐儀》等等[46]。宫殿還有石製百官表位[47]。最成系列的班位資料是《閤門儀制》,朝廷隔一段時間命大臣主持修訂。北宋神宗之前的《閤門儀制》,有景德元年(1004)二月翰林學士梁顥等上新定《閤門儀制》六卷,大中祥符五年閏十月龍圖閣學士陳彭年等上新定《閤門儀制》十卷,康定元年四月《閤門儀制》十二卷,寶元(1038)二年二月《新編儀制》十三卷,其中有《閤門儀制》[48]。《閤門儀制》的功能之一是有司操辦各類與官僚等級次序有關事宜的依據,具有很強的現實性,因此它必須反映最新的制度變化。比如上文表1第2條,皇祐三年確定觀文殿大學士班位,閤門即上請“其《閤門儀制》合班儀内高下相壓並石位,乞改正添入”。天禧四年之後,距乾興元年最近的《閤門儀制》是康定元年的,康定《閤門儀制》有端明殿學士,刪除宫觀官,上面已提到,這已與“建隆以後合班之制”差別很大,其他《閤門儀制》更不可能反映天禧四年至乾興元年的合班之制。另外,宋朝的《閤門儀制》在當時影響很大,不過僅限於官方收藏,由於時效性太強,不適用的《閤門儀制》很快會作爲廢棄檔案被淘汰,元朝修《宋史》時不太可能看到北宋前期的《閤門儀制》。總之,“建隆以後合班之制”不可能源自神宗之前的《閤門儀制》。

考察真宗天禧四年之後官方撰述活動,能爲我們尋找“建隆以後合班之制”的史源提供有益的啟發。以時間爲序,以下官方修撰活動值得關注。

1.天聖五年《禮閣新編》

天聖五年,同知禮院王皥進《禮閣新編》六十卷,“書盡乾興” [49]。《禮閣新編》實際爲私撰,因成書後上呈朝廷,可以看作官方撰述。《禮閣新編》時間下限是真宗去世、仁宗即位的年份。這個時間點,和上面推斷“建隆以後合班之制”的時間吻合。

那麼,合班之制是否可能入“五禮”?《禮閣新編》今已不存,《太常因革禮》頻繁徵引該書。《太常因革禮》卷五八至六〇(嘉禮七至九)内容已佚,目錄今存,嘉禮七目錄“羣臣上表下、入閤”,嘉禮八目錄“視朝”,嘉禮九目錄“常參起居”[50]。以上三卷所記爲朝儀,合班之制可能出现在以上卷次。元朝袁桷《修遼金宋史搜訪遺書條列事状》提議準備修《宋史》需要搜訪的書籍,其中就包括《禮閣新編》[51]。後來《宋史》修撰者人選有變,新的《宋史》編修者可能用到《禮閣新編》。

2.天聖七年《天聖編敕》《天聖令》及《附令敕》

天聖五年,命呂夷簡等詳定大中祥符七年至天聖五年續降宣敕六千七百八十三條,七年六月編成,“依律分門十二卷,定千二百餘條”。天聖十年,“以《天聖編敕》十三卷、《敕書德音》十二卷、《令》三十卷,下崇文院鏤板頒行”[52]。《天聖令》的編修原則是“因其舊文,參以新制定之”[53],合班之制不可能出現在令文正文中。《編敕》和《附令敕》内容則頗爲廣泛,兩者均有與合班之制相關的内容。

景祐四年,太常禮院奏文:

國朝《天聖編敕》:學士、知制誥、龍圖閣待制、三司副使,官未至五品者,並同五品官例。《附儀制令敕》:翰林學士、侍讀、侍講學士、龍圖閣學士、樞密直學士、龍圖閣直學士並在丞郎之上,龍圖閣待制在知制誥下,三司、三部副使在少卿監之上。[54]

這裏重在討論翰林學士、知制誥、待制、三司副使要不要與所帶尚書省本官絶曹,所引材料並一定是敕令原文,也不全面。上引《附儀制令敕》可能就是對合班之制中有關職官班位的描述。不過,《天聖編敕》《附儀制令敕》中與班位有關的内容,重在記班位的調整,完整的合班之制出現的幾率很小。兩書所收詔令的時間下限是天聖五年,與“建隆以後合班之制”的時間不合。

3.天聖八年《三朝國史》、元豐五年(1082)《兩朝國史》

天聖八年六月,呂夷簡等上新修《三朝國史》一百五十卷,其中志六十卷[55]。元豐五年六月,王珪上《兩朝正史》一百二十卷,其中志四十五卷[56]。國史諸志應有對合班之制的記錄。

4.慶曆四年《國朝會要》

慶曆四年四月,章得象上《國朝會要》一百五十卷,記載下限是慶曆三年[57]。會要按門類編錄朝廷制度,每類按時間排序,合班之制可能出現在職官門或禮門。

以上考察了若干可能記載“建隆以後合班之制”的原始典籍,其中《禮閣新編》、國史、會要都可能收錄合班之制,元朝修《宋史》時可以看到這些材料。“建隆以後合班之制”到底源自哪一更爲原始的記載,以上分析没有直接回答這一問題,但給我們推測《宋史》修史者的抉擇提供了背景知識。

上文推斷合班之制的時間,主要據合班之制内容本身。仔細閱讀《宋史·職官志八》,“建隆以後合班之制”之外的不少文字,爲我們判斷合班之制的史源和時間提供了重要線索。《宋史·職官志八》云:

天禧三年十一月,令節度使班中書侍郎之下。其序班及視品之制:樞密使、副使、參知政事、宣徽使並班宰相後。資政殿大學士立文明殿學士之上,資政殿學士、翰林侍讀學士在翰林學士下,(。)龍圖閣學士在樞密直學士上,龍圖直學士在其下,仍少退。待制在知制誥之下。權三司使立知制誥上,三司副使立少卿、監上。宫觀副使立學士班,判官立三司副使之下。給、諫權御史中丞者,令正衙立中丞塼位,餘就本班。……内客省使視七寺大卿,景福殿使、客省使視將作監,引進使視庶子。宣慶使、四方館使視少卿,宣政、昭宣、閤門使視少監。客省等副使視員外郎。皇城使以下諸司使視郎中,副使視太常博士。内殿承制視殿中丞,崇班及閤門祗候視贊善大夫,供奉官視諸衞率,侍禁視副率。殿直視著作佐郎,奉職、借職在諸州幕官上。樞密都承旨在閤門使下,副承旨、諸房副承旨在諸司使下,逐房副承旨在洗馬下。金吾衞、左右衞上將軍並在節度使上,六統軍、諸衞上將軍在常侍下,大將軍在大監下,將軍在少監下,金吾立本班上,諸衞率、副率在洗馬下。凡内職,視朝官者在其下,視京官者在其上。[58]

這段文字有若干錯字。“資政殿大學士立文明殿學士之上”,“上”爲“下”之誤[59]; “翰林侍讀學士”,完整形式當作“翰林侍讀、侍講學士”;“樞密都承旨在閤門使下”,或可改作“樞密都承旨在宣政使上,樞密承旨、副都承旨在閤門使下”,下劃線部分可能是脫漏文字[60]。上引文字還有注文,爲避免繁瑣没有徵引,注中提及的班位變化,都是天禧三年十一月之前的。

這段文字實際是對“建隆以後合班之制”所用原始資料的説明。我們推測,這段話在原始資料中與合班之制當是先後出現,但《宋史》修撰者把次序完全打亂了,“建隆以後合班之制”後面是“元豐以後合班之制”,接着談北宋前期官品變化、建隆班位以及建隆之後班位調整,然後才是上引“天禧三年”這段話,合班之制和上引文的緊密關係就被掩蓋了。《職官志八》還有這樣一段話:“元豐制行,參以寄祿官品高下,更革既多,別爲班序。其後元祐、崇寧、大觀、政和,復有增益更革者,別附於其下云。”[61]這是《宋史》修撰者對“元豐以後合班之制”的簡要解説。北宋班位變化頻繁,記載班位的資料豐富,《宋史·職官志八》不僅抄錄前後期的合班之制,還附有對合班之制的説明性文字,或解釋合班之制的特點,或説明合班之制的抄錄方式。説明性文字與合班之制是分離的,這其實是《宋史》的缺點,但通過細讀文本,合班之制與説明性文字的關係還是可以確認的。

從這段引文可看出《宋史》修撰者所據原始合班之制的特點:第一,没有觀文殿大學士,觀文殿學士當作文明殿學士。第二,没有天章閣學士、直學士。“待制在知制誥之下”一語不夠明白,此時已有龍圖閣待制,是否有天章閣待制無法據這句話下判斷。第三,没有延福宫使。第四,原班位“太子中舍、洗馬,太子諸率府率,樞密院兵房、吏房、戶房、禮房副承旨,東頭、西頭供奉官,太子諸率府副率”(表1第13條),當爲“太子中舍、洗馬,樞密院兵房、吏房、戶房、禮房副承旨,太子諸率府率,東頭、西頭供奉官,太子諸率府副率”。如此調整,方符合供奉官視諸衞率、逐房副承旨在洗馬下、諸衞率副率在洗馬下等規定。

“權三司使立知制誥上”,合班之制中没有這一點,疑此句爲合班之制三司使下的注文。景祐《合班雜坐儀》三司使下注文一部分即爲“舊三部制置使亦在翰林學士上,權三司使臨時取裁”[62]。權三司使和權御史中丞一樣,不在合班之制中獨立出現,僅注中提及。

另外,合班之制中若干正確的記載也可以確認:没有端明殿學士是對的,昭宣使在閤門使之上也是對的。“宫觀副使立學士班,判官立三司副使之下”,這只能是大中祥符七年至天聖七年的規定。

在上引“天禧三年”一段之後,《宋史·職官志八》繼續講皇親班位問題,時間集中在北宋前三朝。皇親班位之後,接着説:

(1)其外官制置、發運、轉運使副使,不限官品,著位並在提點刑獄之上。(舊止從官,大中祥符七年,詔定其制。)(2)朝官知令、錄在判官之上,京官在判官之下、推官之上。(3)長史、司馬、別駕在幕府官下、錄事參軍上,見長史庭參[63]。(4)監當朝官殿直以下,在通判、都監之下,判官之上。其通判與都監並依官次。京官奉職、借職監當者,依知令、錄列在判官之下。[64]

如注文所示,第(1)條爲大中祥符七年規定。第(2)條在咸平三年(1000),第(4)條在天禧五年[65]。第(3)條時間不詳,因其他三條均爲真宗朝制度,此條大概也不例外[66]。這些規定均爲北宋前三朝制度。系統考察《職官志八》的文字,不難發現,裏面所載只有北宋前三朝和神宗元豐改制之後的制度,對仁宗、英宗以及神宗元豐改制前的制度基本是一筆帶過。

這種明顯以幾個朝代爲單位記錄制度變遷的載史方式,它的史源應是宋朝國史的志。雖然《禮閣新編》和會要也有可能記載合班之制,但《禮閣新編》的重點在記入閤、視朝、常參起居等朝廷儀制,上引地方官班位,《禮閣新編》涉及的可能性不大。而慶曆會要“止慶曆三年”,與我們判斷的合班之制時間範圍不合。會要以時間爲序、按門類記載各類制度,截止時間爲慶曆三年,并不妨礙會要記載此前的制度,但前文已考訂,“建隆以後合班之制”慶曆之前的若干班位變化並未如實體現。如果合班之制以會要爲基礎修撰,至少應全面體現慶曆三年之前的班位變化,故該合班之制不是源自會要。《宋史》諸志多抄自宋朝國史之志,《職官志》雖非全采錄舊史[67],但國史諸志是《職官志》的來源之一,這個説法應該成立[68]。“建隆以後合班之制”及《職官志八》上引兩段文字,均是以《三朝國史·職官志》爲基礎撰寫的。

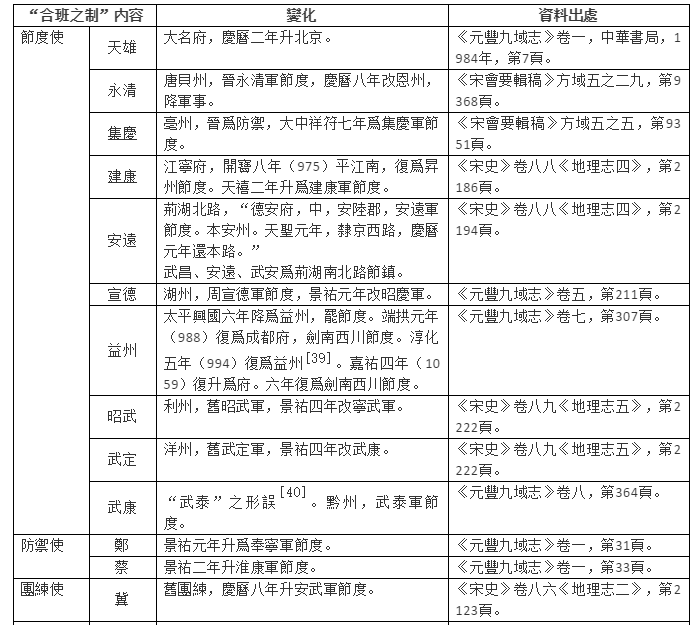

諸多證據都顯示“建隆以後合班之制”主要抄錄真宗末期制度,合班之制中仁宗時期的職官都是修史者添加的,增加部分都可在《宋史》中找到依據(見表3)。

表3:合班之制增補仁宗朝職官及其依據

除延福宫使、大名尹少尹外,其他職官不僅設置時間明確,班位也是清楚的。原合班之制中有三京尹和少尹,在三京後補上大名尹、少尹即可。前文已提及,加上大名尹、少尹後,後文的“三京府軍巡判官”之“三京”要跟着改爲“四京”,而合班之制照舊作“三京”。另外,延福宫使高於景福殿使,班位應該在景福殿使之前,但修史者將延福宫使補在景福殿使之後,顛倒了兩者的次序。《宋史》修撰者據《宋史》已有材料對合班之制進行增補,史料記載不清時增補就出錯,需要連帶修改時也會出紕漏。《宋史》修撰者增補工作做得非常粗糙。據《宋史·職官志二》,明道二年重置端明殿學士,“在翰林學士之下”[69]。增補仁宗時期職官,卻遺漏端明殿學士,這可歸因於對官制沿革缺乏全面了解。

三

後人可以批評《宋史》修撰者工作不仔細,對宋朝官制缺乏深刻理解。如果試着以“同情之了解”的態度去討論《宋史·職官志八》關於北宋前期合班之制的記載爲何呈現今日之面貌,這能從史源學角度加深我們對《宋史》的了解,從而爲理解宋朝官制提供新的契機。由於宋朝國史以及北宋前兩部本朝會要均已亡佚,下面的討論帶有推測成分。這麼做是希望通過具體問題的討論,揭示從多個角度探討《宋史·職官志》史源的可能。

“建隆以後合班之制”以真宗末期合班之制爲基準,不斷加入後期的職官,加入職官的標準是體現北宋前五朝的制度,比如神宗即位後設置的寶文閣學士、直學士、待制[70],就没有加入。如所周知,元朝修史者可以利用的北宋國史有太祖太宗真宗《三朝國史》、仁宗英宗《兩朝國史》、神宗哲宗徽宗欽宗《四朝國史》[71]。《宋史·職官志八》記北宋前期班位,包括“建隆以後合班之制”與“元豐以後合班之制”兩部分。元豐改制後,宋朝官制發生很大變化。表面上看,兩份合班之制是以元豐改制爲界限,將北宋班位分爲兩部分。由於“建隆以後合班之制”不載神宗即位後的職官,兩份合班之制也可理解爲按朝代劃分爲兩部分,“建隆以後合班之制”是北宋前五朝班位制度的代表,“元豐以後合班之制”則代表後四朝班位制度。神宗即位以後、元豐改制之前的班位,《宋史·職官志八》完全缺載。修史者據《三朝國史》《兩朝國史》的《職官志》記北宋前五朝班位,而以《四朝國史·職官志》記北宋後四朝班位。北宋時期制度按前五朝、後四朝分別記錄,《宋史》其他地方也有類似情況[72]。

北宋前五朝有《三朝國史》和《兩朝國史》兩部國史,修史者以哪部國史爲基礎記錄北宋前五朝制度以及爲何如此選擇,這是值得探討的問題。大體説來,北宋前期制度定型於宋真宗朝,宋仁宗時期繼續發展,宋仁宗中後期出台了一系列規章制度,因此我們討論的北宋前期制度,不少是以仁宗中後期制度爲中心展開的。

《宋史·職官志》記北宋前五朝制度,主要有兩種策略。一是合併《三朝志》和《兩朝志》。《宋史·職官志三》關於審官院的記載最有代表性:

(1)初,淳化三年,置磨勘京朝官院。四年,改。太平興國中,置差遣院,至是併入審官院。(2)置知院二人,以御史知雜以上充。(舊以朝官充。)掌考校京朝官殿最,敍其爵秩而詔於朝,分擬内外任使而奏之。[73]

《宋會要輯稿》職官一一之五五云:

(一)淳化三年,置磨勘京朝官院,四年改。又太平興國中置差遣院,至是併入。在宣德門外西北廊。掌考校京朝官之殿最,分擬内外之任而奏之。知院事二人,以朝官充。書令史七人,掌舍二人。……(二)《兩朝國史志》:審官院,知院二人,以御史知雜以上充,掌考校京朝官殿最,叙其爵秩而詔於朝,分擬内外任吏而奏除之,書令史七人。[74]

《職官志三》第(1)條節略《宋會要輯稿》第(一)條資料,這條資料具體出處不詳,《三朝志》有載的可能性非常大。《職官志三》第(2)條源自《兩朝志》,同時增加注文“舊以朝官充”,而知院事“以朝官充”這句話來自《宋會要輯稿》第(一)條。《宋史·職官志三》關於審官院的記載,編纂策略是清晰的,裏面明確用到了《兩朝志》,但不是單純照抄《兩朝志》,還補充了仁宗之前的沿革,這部分材料很可能來自《三朝志》。如果一項制度在北宋前三朝和仁宗英宗兩朝都存在,而且兩個時期制度有變化,合併《三朝志》和《兩朝志》的做法是可取的。

北宋前期制度發展至仁宗朝日趨繁密,《宋史·職官志》的第二種編纂策略是記仁宗朝制度,將之作爲前五朝制度的代表。比如俸祿制度,大中祥符五年普加百官俸祿,嘉祐年間編訂《嘉祐祿令》,元豐改制前的俸祿發放都是據《嘉祐祿令》[75],《宋史·職官志》所載北宋前期俸祿制度,應源自《兩朝國史·職官志》所載《嘉祐祿令》,其中頻繁提到的“舊志”即《三朝國史·職官志》。《兩朝志》没有的内容,方以《三朝志》補充[76]。又比如,文臣京官至三師敘遷之制,《宋史·職官志九》所載敘遷之制基本抄自《兩朝國史·職官志》[77]。

“建隆以後合班之制”與以上兩種情況有別,它不是合併《三朝志》與《兩朝志》,也不是抄錄《兩朝國史·職官志》,而是抄錄《三朝國史·職官志》相關部分,然後在合班之制中增補仁宗朝職官。修史者這一做法,可能和北宋前期兩部國史《職官志》結構變化有關。

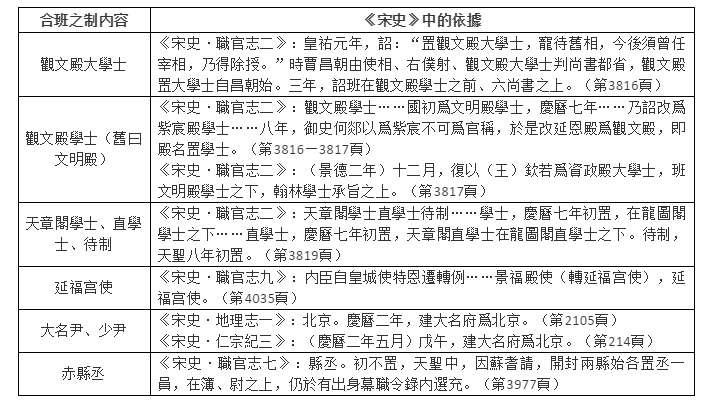

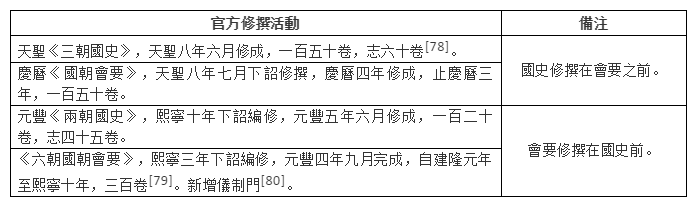

比較《三朝國史》和《兩朝國史》的修撰過程,可以發現有意思的現象(見表4)。

表4:《三朝國史》《兩朝國史》及相關會要修撰情況

《三朝國史》完成,即下詔編修會要,國史的修撰不受會要影響,《職官志》有對合班之制的記載。而元豐仁宗、英宗《兩朝國史》,下詔編修時間以及修成時間,均在《會要》之後,國史諸志的修撰受到會要的影響。《六朝國朝會要》增立儀制門,關於班位的記載就在此門。國史只有《職官志》,《職官志》的修撰受到會要職官門的影響,因合班之制在會要儀制門,從而造成《兩朝國史·職官志》無合班之制的記載。

《會要》與國史諸志之間的互動,可從一些間接材料得到印證。《長編》卷三〇端拱二年正月云:

改軍頭司爲御前忠佐軍頭司,引見司爲御前忠佐引見司。(軍頭司,《三朝志》附殿前、侍衛司後,蓋因《會要》也。《兩朝志》移附皇城司後、御藥院前,《兩朝志》爲允。)[81]

《三朝志》和《會要》均記載軍頭司在三衙之後,李燾認爲兩者之間有繼承關係。只是李燾將兩者關係説反了,《三朝志》完成在《會要》之先,應是《會要》沿襲《三朝志》[82]。同一時期前後編修的國史志和會要在記事結構及先後次序上有互動,先修撰的著作會影響後修撰的著作,這是可以肯定的。

元豐會要確立的體例,基本被此後會要沿襲[83],此後國史《職官志》不記班位的情況可能一直存在。《宋史·職官志八》記建隆以後、元豐以後、紹興以後三份合班之制和一份南宋官品令,僅有兩處簡要提及元豐改制及之後的官制改革[84],除此之外,對仁宗以降的班位制度基本没有文字説明。元豐以後及紹興以後合班之制的史源,需要另外考察。《職官志八》對仁宗以降的班位變化記載甚少,與宋朝元豐以後國史《職官志》不記班位有關[85]。《宋史》修撰者主要據國史《職官志》撰寫《職官志八》,但没有意識到元豐之後國史《職官志》結構發生了重大變化,因而造成《職官志八》内容時間分配比例嚴重失調,過於集中在北宋前三朝。

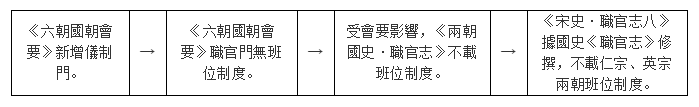

以上考察進一步證實,“建隆以後合班之制”是以真宗末年合班制度爲底本來修改的,除了合班之制中增補少數仁宗朝制度外,《職官志八》不載仁宗、英宗兩朝班位變化情況。《宋史·職官志八》缺載仁宗、英宗兩朝班位制度,與修史者利用的材料本身記載不全有關。《宋史》修撰者主要據國史《職官志》撰寫《職官志八》,元豐《兩朝國史·職官志》中並没有合班之制。以上關係用表格表示如下(見表5)。

表5:會要、國史志與《宋史·職官志八》的關係

《宋史》修撰者將這份資料稱作“建隆以後合班之制”,大概就是爲了體現此合班之制不是一時之制。與國史等僅記載某一皇帝或幾個皇帝時期的歷史不同,《宋史》爲一代之史。北宋制度在元豐時期發生很大變化,以神宗朝爲界分別記錄北宋前期和北宋後期的合班之制,如此做法并非不妥。“元豐以後合班之制”也是北宋後期合班之制的大雜糅,不過注文對不同時期的變化有相對清晰地揭示。“建隆以後合班之制”的注文則比較含糊,比如“觀文殿學士”下注云:“舊曰文明殿,若學士官尚書者自從本班。”“舊”具體何指,缺乏明確説明。類似情況在“建隆以後合班之制”中還不少。修史者據《宋史》諸志資料在合班之制中增補仁宗朝職官,因工作不細緻出現的一些失誤,上文已提及。而且,簡單增補職官是遠不夠的,由於一些職官的班位變動《宋史》諸志没有記載,從而造成修史者對合班之制的修改有遺漏。合班之制中有宫觀副使和判官,這些只是短暫列入合班之制的職官,而上文提到的上御藥和上御藥供奉也曾短暫加入合班之制,爲何這兩個職官就不列入?顯然,宫觀副使和宫觀判官的出現是因爲修史者所用原始資料《三朝國史·職官志》所記合班之制有此職官,而上御藥、上御藥供奉是劉太后垂簾時期短暫列入班位的,修史者不掌握如此細節的職官知識,自然無法添入這兩個職官。仁宗時期加入合班之制的還有入内兩省職官。《長編》卷一三二云:

(慶曆元年五月)壬戌,詔:“入内内侍省都都知、内侍省左右班都知,比景福殿使。入内内侍省都知、内侍省左班都知、右班都知,比宣慶使。入内内侍省副都知、内侍省左右班副都知,比宣政使。入内内侍省押班,如本官諸司使以上者,比昭宣使;諸司副使以上,並班皇城使之上。”從閤門所奏也。呂夷簡初入相,即升都知、押班班次。(天聖七年九月。)於是三入,又降此詔。[86]

康定二年十一月改元慶曆,慶曆元年五月實際是康定二年五月。入内兩省的主要職官有了比品,加入合班之制。據上引注文,天聖七年九月呂夷簡曾提升入内兩省都知和押班的班次,《長編》卷一〇八記此事云:

(天聖七年九月)丙寅,詔閤門,自今入内都知、押班,如昭宣使以上,即與客省使等爲一班;皇城使副以下,並在皇城使之前,别在一行。[87]

天聖七年的規定,入内兩省職官的班位由差遣和階官同時決定,單獨的入内兩省職官還没有比品,此時的合班之制正文不會出現入内兩省職官[88]。康定二年五月的情況則不同,入内兩省主要職官本身有了比品,此後的合班之制必然會有入内兩省職官。

“建隆以後合班之制”是現實中並不存在的制度。但公允地講,該合班之制呈現今日面貌,《宋史》修撰者是用了一番心思,他們想以修改後的合班之制代表北宋前五朝制度,這個目標具有一定合理性。因工作不細緻,“建隆以後合班之制”存在幾方面的問題。一是新添加職官位置錯誤,或者因新添加職官,需要連帶修改其他地方,修撰者只顧簡單添加而未改動其他地方,從而出錯。二是注釋不詳盡。一代之史將不同時期制度放在一起,從正史修撰角度看是可行的。雜糅不同時期制度,爲了讀者正確理解,需要在注釋中講清制度沿革,《宋史》修撰者在這方面做得不夠。“建隆以後合班之制”的注文,大多是沿襲原始資料,個別地方稍有增補而已。三是添補職官依據的史料太有限,以致有遺漏。我們據目前可以看到的資料,至少可以增補上御藥及入内兩省主要職官。由於今天存留下來的史料非常有限,以上增補很難窮盡北宋仁宗、英宗時期的班位變化。

餘論

《宋史·職官志八》所載“建隆以後合班之制”以《三朝國史·職官志》爲底本抄錄,是真宗末期天禧四年至乾興元年(1020—1022)的制度規定。《宋史》修撰者爲了顯示所記非單個皇帝時期的制度,補充了仁宗時期的職官,所補均爲地位較爲重要的職官,它們的班位很容易據《宋史》中的其他材料確定。由於修史者所據材料有限,亦或由於粗心,雖然加入了仁宗朝的職官,但合班之制没有顯示乾興之後班位的細微變動。這些不整齊、錯亂之處,實際成爲我們判斷合班之制所依底本的重要依據。

除合班之制人爲加入的仁宗朝個別職官外,整卷《職官志八》都不記仁宗、英宗兩朝班位制度,這與《兩朝國史·職官志》不記班位制度有關。元豐《六朝國朝會要》新增儀制門,與班位有關的材料均在此門,相應的職官門中就没有關於班位的記載。《兩朝國史》成書在會要後,受會要職官門的影響,《兩朝國史·職官志》亦不記班位。《宋史》修撰者不了解元豐時期發生的這一變化,主要據國史《職官志》撰寫《宋史·職官志八》,《兩朝國史·職官志》無班位材料,《宋史·職官志八》自然缺載仁宗、英宗兩朝的班位制度。

本文以《宋史·職官志八》所載“建隆以後合班之制”爲例,展示了正史中一段史料的形成過程。史籍電子化進程的全方位展開,對我們的史料閱讀提出了更高的要求,正確理解史料,需要放在文獻和歷史兩個脈絡中進行。

所謂史料的歷史脈絡,是指某一文獻呈現今天的面貌,是與歷史發展進程緊密相關的。《兩朝國史·職官志》不記班位制度,從而造成《宋史·職官志八》仁宗、英宗兩朝班位制度缺載。《兩朝國史·職官志》的這一形態,涉及神宗元豐時期的制度演進。此前討論元豐改制,大多注意到改制前整理《唐六典》事件。實際上,神宗爲了元豐時期的一系列制度改革[89],還命臣僚系統梳理了北宋前期的各項制度。元豐增修會要,始於熙寧三年,此書開始并無整理制度沿革以服務改革的目的,或者説這樣的目的并不清晰,隨着熙寧末年神宗制度改革意圖的逐漸明確,編修會要有了新的政治任務,爲新的系列改革提供文獻和本朝歷史依據。據《玉海》以下記載,元豐時期修會要,修撰人員和會要截止年份是有調整的:

熙寧三年九月十六日,翰林學士王珪請續修慶曆四年以後,止熙寧三年。(時編修院修國史,詔於崇文院修纂。仍詔增修至十年,凡三十四年。)珪以舊書尚有遺事,所載頗多吏文,因略加增損,凡十二年乃成。(一本云:熙寧十年十二月戊子,命李德芻、陳知彥修會要,於崇文院置局。先是命王存、林希。)元豐四年九月己亥,宰臣王珪上之。[90]

起初下詔續修慶曆四年以後會要,止於熙寧三年,由王存、林希負責修撰;熙寧十年,下詔修國史,同時在崇文院置局編修會要,改換李德芻、陳知彥爲編修官,將會要的止年改爲熙寧十年;而最後王珪呈上的增修會要,則始於建隆元年,止於熙寧十年。也就是説,元豐增修會要,不僅是接着慶曆會要繼續編纂,還包括對舊會要的增損。以上變動,和神宗欲改革官制的時間是吻合的[91]。會要新立儀制門,不僅是文獻上的變動,也顯示當時君臣期待通過整理北宋開國以來的儀制資料,以爲新的朝會制度改革提供支持。元豐時期制度改革的這一背景提醒我們,討論元豐以後的制度,更要重視元豐制度是如何從北宋前期制度發展過來的,雖然這一發展并非自然過渡,而是加入了諸多人爲的因素,理解元豐之後的制度需要以對北宋前期制度的深刻理解爲基礎。

史料的文獻脈絡實際即重視史料的史源。對《宋史》的評價,學界觀點是有分歧的。劉鳳翥、李錫厚認爲,《宋史》文字不加修飾、對史料不隨意剪裁,正是《宋史》的優點,這一做法爲我們提供了更爲原始的記載[92]。梁太濟、包偉民在深入研究《宋史·食貨志》的基礎上指出,“《宋史》成書倉卒,加工粗糙,原始材料受到的折磨也就相對地少,其本來的面目也就相對保留得多,從而也就使《宋史》具有了相當高的史料價值”[93]。龔延明以《宋史·職官志》爲例,反駁了劉鳳翥、李錫厚的説法,認爲所謂的“不隨意剪裁”,往往是“直抄吏牘”,且掐頭去尾,或偏據一時,或掛一漏萬,或散廁無序,茫然難辨[94]。上文對“建隆以後合班之制”的分析顯示,《職官志八》基本據國史《職官志》撰寫北宋前五朝的班位制度,除了合班之制中加入的個別仁宗朝職官外,修史者並未廣泛搜集材料補全仁宗、英宗兩朝班位制度,這固然是非常拙劣的做法,但剔除修史者增補的内容,真宗末年的合班之制得以完整保留至今,這比《宋會要輯稿》所載景祐《合班雜坐儀》要早,具有重要的史料價值。《職官志八》幾乎不記仁宗、英宗兩朝班位制度,在真宗末期的合班之制中任意加入仁宗朝的職官,這類做法自然可以説是偏據一時、散廁無序了。對《宋史》兩個矛盾的評價,在“建隆以後合班之制”中是並存的。忽視《宋史》保存原始記載這一點,會導致將《宋史》棄置不用的極端做法,既然《宋史》都是二手記載,研究宋史的資料又那麼豐富,《宋史·職官志》存在的意義是什麼?不注意《宋史》修撰者對原始資料的各種添加、修改,則會被《宋史》的錯誤記載誤導。經由鄧廣銘、龔延明兩位先生的研究,《宋史·職官志》中没被揭示的可能誤導人的記載已爲數不多[95],在這種情況下,發掘《宋史·職官志》中原始記載的意義就更爲重大。《宋史·職官志》的記載利用了宋朝非常原始的資料,如何正確、系統地理解這些原始記載,進而增進我們對宋朝官制的認識,可展開的研究還很多。

注釋:

[1] 閻步克指出,宋初官品失效,於是出現了“雜壓”、“合班”之法,見《中國古代官階制度引論》,北京大學出版社,2010年,第209頁。

[2] 龔延明《宋代官制辭典》(增補本),中華書局,2017年,第678—681頁。

[3] 薛梅卿、趙曉耕主編《兩宋法制通論》,法律出版社,2002年,第71—75頁。

[4] 李昌憲《宋朝官品令與合班之制復原研究》,上海古籍出版社,2013年。

[5] 任石《分層安排:北宋元豐改制前文官班位初探》,《中國史研究》2018年第2期。又見任石《北宋朝會儀制研究:以文臣身份等級爲中心》,北京大學歷史學系博士學位論文,2016年,第121—138頁。

[6] 《宋史》卷一六八《职官志八》,中华书局,1977年,第3987—3991页。

[7] 鄧廣銘《〈宋史·職官志〉考正》,《鄧廣銘全集》第9卷,河北教育出版社,2005年,第184頁。龔延明《宋史職官志補正》(增訂本),中華書局,2009年,第494—495頁。宮崎市定著,于志嘉譯《宋代官制序説——宋史職官志的讀法》,《大陸雜誌》第78卷第2期,1989年,第17頁。趙冬梅《文武之間:北宋武選官研究》,北京大學出版社,2010年,第133頁。李昌憲《宋朝官品令與合班之制復原研究》,第33頁。

[8] 龔延明首先斷定“建隆以後合班之制”應該爲“慶曆以後合班之制”,在討論節度使下所列諸州名稱時又説:“‘景祐四年(1037)’爲注文中所能確定的最晚年份,似能以仁宗景祐四年爲界,考訂注文之正誤。”見《宋史職官志補正》(增訂本),第494頁、497頁。景祐在慶曆之前,這兩個判斷是矛盾的。

[9] 徐松輯,劉琳等點校《宋會要輯稿》儀制三之一六至一九,上海古籍出版社,2014年,第2338—2339頁。除特別説明外,本文所引《宋會要輯稿》均用此版本。

[10]《宋會要輯稿》職官三四之二八至三〇,第3864—3865頁。

[11] “十二月”,《宋史·職官志八》記此事在十一月(第3999頁)。疑《宋史》所記爲是,天禧三年十一月南郊大禮,此時調整班位較爲常見。

[12] 諸職官設置時間,參龔延明《宋代官制辭典》(增補本)相關條目,表格下文同此。

[13] 《宋史》卷一六二《職官志二》,第3819頁。

[14] “樞密院諸房副承旨”,疑爲“樞密院逐房副承旨”之誤。

[15] 景祐《合班雜坐儀》,景福殿使前當補延福宮使,西上閤門使當作東上、西上閤門使,知雜御史後當補侍御史,參李昌憲《宋朝官品令與合班之制復原研究》,第153—154頁。康定祗應從人規定,觀文殿學士爲文明殿學士之誤,崇班後或缺閤門祗候;寶元二年,樞密院諸房副承旨班位升至內殿崇班、閤門祗候之上,康定祗應從人規定未見此變化,樞密院諸房副承旨、內殿崇班、閤門祗候三者從人數量一致,如此細微的班位調整,祗應從人規定不隨着改變,是可以理解的。

[16] 李燾《續資治通鑑長編》(下簡稱《長編》)卷一一八,景祐三年正月丙午,中華書局點校本,2004年,第2775頁。

[17]《長編》卷一二七,康定元年四月壬子,第3009頁。

[18] 康定二年討論百官朝服,相關記載見:《永樂大典》卷一九七九〇,中華書局,2012年,第7456頁。《宋會要輯稿》輿服四之一一至一二,第2236—2238頁。《太常因革禮》卷二六,宛委別藏本,江蘇古籍出版社,1988年,第346—352頁。《宋史》卷一五二《輿服志四》,第3551—3553頁。《宋史》記載有錯誤,點校本《宋會要輯稿》又據《宋史》改字。此段材料引《宋會要輯稿》,文字據影印本,并以《太常因革禮》參校。

[19] “大”字原無,據《太常因革禮》卷二六補。

[20] 《宋會要輯稿》輿服四之一一,中華書局影印本,1957年,第1799頁上欄。

[21] 《宋會要輯稿》輿服四之一二,中華書局影印本,第1799頁下欄。

[22] 任石對康定二年朝服等級有分析,見《宋代文官的冠服等級——兼談公服制度中侍從身份的凸顯》,《文史》2019年第4輯,第200—201頁。

[23] 《宋史》卷一五二《輿服志四》引此材料,有天章閣直學士。(第3552頁)此爲《宋史》修撰者擅自添加。

[24] 《長編》卷八三,大中祥符七年十月甲子、十一月己丑、十一月己酉,第1899頁、1902頁、1903頁。

[25] 《長編》卷一〇八,天聖七年六月丁未,第2515頁。

[26] 《宋會要輯稿》職官五四之四,第4466頁。“判官使臣令同管勾本宮觀公事”,“令”原作“今”,點校者據文意改。不過這句話仍不通,疑這句話當作“其宮觀使、判官並罷,令使臣同管勾本宮觀公事”。宋敏求著,誠剛點校《春明退朝錄》卷上:“天聖七年,玉清宮災,遂罷輔臣爲宫觀使,而景靈、會靈、祥源三宫觀以學士、舍人管勾。”(中華書局,1980年,第2頁)

[27] 《宋會要輯稿》儀制三之一〇,第2334頁。

[28] 《宋史》卷一七〇《職官志十》,第4080頁。

[29] 《長編》卷一〇三,天聖三年十二月庚辰,第2394頁。

[30] 徐自明撰、王瑞來校補《宋宰輔編年錄校補》卷四,乾興元年,中華書局,1986年,第163頁。

[31] 《長編》卷九八,乾興元年二月丙寅,第2273頁。

[32] 《長編》卷一〇三,天聖三年十二月癸丑,第2394頁。王曾爲玉清昭應宮使,見《宋史》卷二九〇《曹利用傳》,第9707頁。

[33] 《宋史》卷二九〇《曹利用傳》,第9707頁。

[34] 《長編》卷一〇四,天聖四年二月戊申,第2401頁。

[35] 關於比品和班位的關係,參李昌憲《宋朝官品令與合班之制復原研究》,第30—33頁;同樣內容又見該書附錄三,第194—197頁。

[36] 《宋會要輯稿》儀制三之一五,第2337頁。

[37] 《長編》卷一一二,明道二年四月癸丑,第2611頁。

[38] 龔延明《宋史職官志補正》(增訂本),第496—507頁。

[39] 《宋史》卷八九《地理志五》:“成都府……端拱元年,復爲劍南西川成都府。淳化五年,降爲益州,罷節度。嘉祐五年,復爲府。六年,復節度。”(第2210頁)根據這個記載,淳化五年後益州非節度。但據校勘記,“益州罷”三字爲點校者所加。“降爲節度”的記載有錯誤,是否要補“益州罷”三字,值得商榷。據《元豐九域志》卷七,罷節度是太平興國六年的事。淳化五年成都府復爲益州,州格是否下降,還需再考察。天聖年間,程琳知益州,辟明鎬爲簽書節度判官,見《宋史》卷二九二《明鎬傳》,第9769頁。這裏的節度判官即益州節度判官,據此,淳化五年至嘉祐四年,益州州格仍爲節度。嘉祐六年復爲劍南西川節度,這僅是節度名稱的變化,州格沒變。類似節度名稱變化,並不少見,據表2,天禧二年昇州節度升爲建康軍節度,也是節度名稱變而州格不變。

[40] “武泰(即合班之制原文中的“武康”)”之前是寧江(夔州),兩者均屬夔州路;此前的山南西道(興元府)、昭武(利州)、安德(閬州)、武定(洋州)均屬利州路,見《元豐九域志》卷八,第363—364頁、353—356頁。龔延明認爲“武康”不誤,“武定”爲“武泰”之誤,見《宋史職官志補正》(增訂本),第500—501頁。寧江之前有若干利州路地名,武康(洋州)卻和夔州路的寧江放在一起,這種排列方式非常奇怪。此處認定“武康”爲“武泰”之誤,“康”、“泰”形近,存在致誤的可能;同一路地名在一起,排列井然有序。因此,合班之制不會出現景祐四年才有的武康。

[41] 《宋會要輯稿》方域七之一六,第9413頁。

[42] 《長編》卷九五,天禧四年三月戊辰,第2185頁。

[43] 春州復置時間,史料中僅提到天禧四年,沒有具體月份,只能暫以《長編》所記改惠州時間爲準。

[44] 《元豐九域志》卷一,第6頁。

[45] 《宋會要輯稿》職官五七之四,第4558頁。《宋史》卷一七一《職官志十一》:“西京軍巡判官,十五千。(內開封府轉至京官,支本官衣奉。)”(第4107頁)這裏的“西京”爲“四京”之誤,如果是西京軍巡判官,注中不會出現開封府。正文爲四京軍巡判官,開封府爲四京之一,“西”、“四”形近而誤。

[46] 《玉海》(合璧本)卷七〇《建隆合班儀》,中文出版社,1977年,第1385頁。

[47] 《玉海》(合璧本)卷七〇《景祐百官表位》,第1388頁。

[48] 《玉海》(合璧本)卷六九《景德閤門儀制 合班圖》,第1359—1360頁。

[49] 《玉海》(合璧本)卷六九《天聖禮閣新編》,第1360頁。關於《禮閣新編》,又可參看《長編》卷一〇五,天聖五年十月辛未,第2452頁;《宋史》卷九八《禮志一》,第2422頁。

[50] 《太常因革禮》目錄,宛委別藏本,第10a—10b葉。“入閤”原作“入閣”,“閣”爲誤字。

[51] 楊亮《袁桷集校注》卷四一,中華書局,2012年,第1847頁。

[52] 《玉海》(合璧本)卷六六《天聖新修令 編敕》,第1312頁。

[53] 戴建國《宋〈天聖令〉“因其舊文,參以新制定之”再探》,《史學集刊》2017年第5期。

[54] 《宋會要輯稿》儀制八之六至七,第2452頁。

[55] 《長編》卷一〇九,天聖八年六月癸巳,第2540頁。《玉海》(合璧本)卷四六《天聖三朝國史》,第920頁。

[56] 《玉海》(合璧本)卷四六《元豐兩朝正史》,第920—921頁。

[57] 《玉海》(合璧本)卷五一《慶曆國朝會要》,第1022頁。

[58] 《宋史》卷一六八《職官志八》,第3999—4000頁。

[59] 龔延明《宋史職官志補正》(增訂本),第526頁。

[60] 《宋會要輯稿》儀制五之一六,“治平四年六月”條,御史臺引慶曆二年討論臣僚出節呵引規定,有“樞密都承旨在司天少監下、閤門使上,副都承旨在閤門使下”一語。(第2389頁)又見《宋史》卷一二〇《禮志二十三》,第2826頁。“樞密承旨”等級未作説明,不知何故。李昌憲將此句改爲:“樞密都承旨在閤門使上,樞密承旨、樞密副都承旨在閤門使下”,見《宋朝官品令與合班之制復原研究》,第32頁。

[61] 《宋史》卷一六八《職官志八》,第4001頁。

[62] 《宋會要輯稿》儀制三之一七,第2338頁。

[63] 此處的“長史”爲“長吏”之誤,指知州。

[64] 《宋史》卷一六八《職官志八》,第4001頁。

[65] 分別參看《職官分紀》卷四二“縣令”,中華書局影印四庫本,1988年,第789—790頁;《宋會要輯稿》儀制五之一一,第2386頁。

[66] 《長編》卷一一〇,天聖九年十月壬午詔云:“正員長吏、司馬、別駕在錄事參軍之上。見長官,六曹同佐官,醫博士在攝司馬之下。”(第2567頁)點校本校勘記認爲“長吏”爲“長史”之誤,可從。此處規定和上引《宋史·職官志》的記載並不相同,筆者傾向於認爲天聖九年詔令是對舊規的重申和補充。

[67] 鄧廣銘認爲,《宋史》的《河渠志》、《食貨志》、《兵志》大多均采錄舊史,“《禮志》、《職官志》等卻又不然”。見《〈宋史·職官志〉抉原匡謬》,《鄧廣銘全集》第9卷,第2頁。

[68] 陳智超:“《宋史》十五個志都有序,除《地理志》、《河渠志》、《刑法志》外,其他十二個志的序言都或明或暗地説明取材於‘舊史’‘前史’,即指宋的國史。”(見陳高華、陳智超等《中國古代史史料學﹝第三版﹞》第六章宋史史料,中華書局,2016年,第259頁)孔繁敏認爲,《宋史·職官志》抄襲《文獻通考》説法缺乏依據,《宋史·職官志》主要據宋朝國史諸志編修(《〈宋史·職官志〉史料來源考辨》,《史學史研究》2014年第4期)。《宋史》與宋朝國史的關係,又參顧宏義《〈宋史〉的史源及其相關問題》(《唐宋歷史評論》第三輯,社會科學文獻出版社,2017年,第161—188頁)。

[69] 《宋史》卷一六二《職官志二》,第3818頁。

[70] 《宋史》卷一六二《職官志二》,第3820頁。李昌憲認爲“建隆以後合班之制”止於皇祐,未錄治平四年雜壓,因此爲仁宗末年之合班之制(《宋朝官品令與合班之制復原研究》,第33頁)。這個判斷過於簡略,但已注意到“建隆以後合班之制”不載神宗即位後新設置的職官班位,這是對的。

[71] 參梁太濟、包偉民《〈宋史·食貨志〉的史源和史料價值》,收入《梁太濟文集·文獻考辨卷》,上海古籍出版社,2018年,第109頁。

[72] 如《兵志》,禁兵、廂兵均是分別記錄建隆以來之制和熙寧以後之制,見《宋史》卷一八七《兵志一》,第4584頁;《宋史》卷一八八《兵志二》,第4609頁;《宋史》卷一八九《兵志三》,第4646頁、4667頁。又比如《高麗傳》,記北宋與高麗交聘,即分前五朝、後四朝兩個階段記載(參顧宏義《〈宋史·高麗傳〉史源考》,《中國邊疆史地研究》2007年第4期,第124頁)。

[73] 《宋史》卷一六三《職官志三》,第3832頁。

[74] 《宋會要輯稿》職官一一之五五,第3342頁。按,點校本據《宋史·職官志三》將“任吏”改爲“任使”,今保持原貌。

[75] 北宋前期俸祿制度的简要情況,參看龔延明《宋史職官志補正》(增訂本),第592—595頁。

[76] 《宋史》卷一七一《職官志十一》:“自給茶、酒而下,《兩朝志》無,《三朝志》雖不詳備,亦足以見一代之制云。”(第4125頁)

[77] 《宋史》卷一六九《職官志九》,第4023—4029頁。《長編》卷四三五,元祐四年十一月庚午,第10475—10477頁。

[78] 《三朝國史》在《兩朝國史》基礎上增修,見《玉海》(合璧本)卷四六《景德太祖太宗兩朝史》,第919頁。

[79] 本表關於國史、會要的信息,參看《玉海》(合璧本)卷四六《天聖三朝國史》《元豐兩朝正史》,第920—921頁;同書卷五一《慶曆國朝會要 元豐增修(五朝)》,第1022—1023頁。《六朝國朝會要》有時又稱王珪《會要》、《元豐增修五朝會要》、《五朝會要》、《六朝會要》等,參裴汝誠、徐沛藻《續資治通鑑長編考略》,中華書局,1985年,第59—60頁。

[80] 慶曆《國朝會要》十五門,元豐《六朝國朝會要》二十一門,在慶曆《國朝會要》基礎上分禮爲五,增后妃、儀制、崇儒,無學校。參蔡崇榜《宋代修史制度研究》,文津出版社,1993年,第151、154頁。

[81] 《長編》卷三〇,端拱二年正月,第678頁。

[82] 梁太濟、包偉民指出,宋代詔修第一部《會要》已在《三朝國史》修成之後,《會要》中的不少史實亦是據前二部《國史》(引者按,指太祖太宗《兩朝國史》和《真宗正史》)修入的(《〈宋史·食貨志〉的史源和史料價值》,第142頁)。

[83] 王盛恩《宋代官方史學研究》,人民出版社,2008年,第240—241頁。

[84] 《宋史》卷一六八《職官志八》,第4001、4007—4008頁。

[85] 《兩朝國史·職官志》不記班位,元豐之後的《會要》多有儀制門,這兩點是確定的。至於此後的國史《職官志》是不是都不記班位,還有待進一步的考察。

[86] 《長編》卷一三二,慶曆元年五月壬戌,第3124頁。

[87] 《長編》卷一〇八,天聖七年九月丙寅,第2522頁。

[88] 景祐《合班雜坐儀》即無入內兩省職官。

[89] 元豐時期的官制改革,可納入廣義的禮樂制度範疇來考慮,官制改制是禮樂改革中的一環。

[90] 《玉海》(合璧本)卷五一《慶曆國朝會要 元豐增修(五朝)》,第975頁。

[91] 宋神宗在熙寧末下決心改革官制,相關記載非常多,參古麗巍《“以階易官”與宋神宗官制改革的推展》,《國學學刊》2013年第2期,第78—79頁。

[92] 劉鳳翥、李錫厚《元修宋、遼、金三史再評價》,《社會科學輯刊》1981年第3期,第95頁。

[93] 梁太濟、包偉民《〈宋史·食貨志〉的史源和史料價值》,第145頁。

[94] 龔延明《宋史職官志補正·序論》(增訂本),第2頁。

[95] 也不是完全沒有,汪圣鐸即進一步指出《宋史·職官志》關於俸祿制度記載的問題,見《〈宋史·職官志·奉祿制〉存在問題再探》,《蘭州學刊》2017年第11期。

(本文經作者授權發布,原載《文史》2021年第1輯,引用請參考原文。)