摘要:筆者長年研究明代軍戶,近年更將重心放在家譜資料的整理,希望藉由家譜中豐富多面的材料,釐清軍籍對家族發展的影響。然而,三十年的尋譜歷程,卻也發現不少造假的情形。如何能從似假還真的族譜資料中分辨其偽,從而篩檢出可供吾人利用之資料,是治史者共同面對的課題。本文嘗試以資陽徐氏為例,通過方志及數種族譜間的相互比對,去偽存真,希望能從中復原出明代湖廣地區垛集軍戶存在實態之一端。

關鍵詞:明代江西填湖廣垛集軍軍戶家族徐達

前言

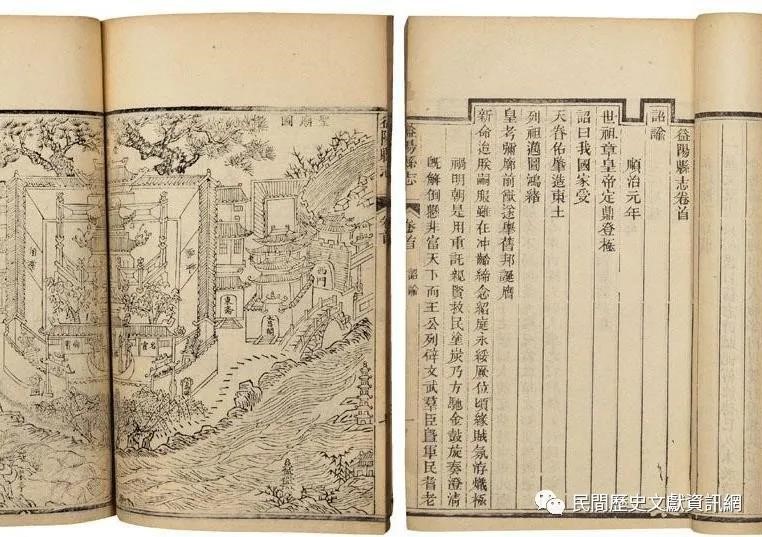

2014 年 3 月 30 日至 4 月 12 日,我為執行科技部計畫「明代的軍戶」赴上海圖書館,在調閱[湖南益陽]《資陽徐氏儉公支譜》時,發現其中有關於始遷祖徐名輔從軍以來的記事,非常生動有趣。根據卷首,〈始遷祖三次手傳〉(以下簡稱〈三傳〉,詳見本文附錄),徐名輔為徐達長兄徐道之長子,明初曾任運糧千總,管解糧船。洪武三年(1370)任長沙衛事,九年(1376)離任,後輾轉遷至益陽,於洪武十三年(1380)具領墾田於永樂鄉。到了洪武二十餘年間,徐家除曾以義男頂當軍役外,亦與當地居民間有頻繁的軍民田買賣,惜因譜書破損嚴重,缺字太多,解讀困難。經查《中國家譜總目》,以徐名輔為始遷祖的族譜,上圖共有七種之多,於是隨意調出其中一種《益陽新橋徐氏六修支譜》,原本希望能看到完整的〈三傳〉,未料卻有驚人的發現。是譜卷首,〈支譜條辨〉有云:

支譜之著,我房自國初金塘公已有志倡修,清康熙庚辰(三十九年,1700),覺軒公與永安房公瑾公亦議共修族譜,未就。越戊子(四十七年,1708),南橋公繼金塘公志,承覺軒公命,偕再橋公、愚齋公、對廬公及葛廬公等纂修我新橋興公一房支譜,語斟字酌,傳信已七十年。乾隆丙子(二十一年,1756),安公房復新修其支譜,序述多與我房老譜不符,且將我譜翻駁,而各處徐氏之族悉附其說而踵修焉。誠恐傳之既久,真贋莫分,特摘辨十條於左。

而這十條中就有一條在辨明徐名輔不可能是徐達胞姪。唯據該譜卷 3,〈派序•一派名輔〉所云:

先朝應雲南瀾滄衛軍,有應軍族人每三十年回益,收族眾軍費一次。

又顯示徐氏確為軍籍,其軍役在雲南瀾滄衛。由於時間太過倉促,我發現這個問題時已近調查尾聲,《益陽新橋徐氏六修支譜》之外各譜皆未及查閱,徒留諸多疑問。遂於同年10月10日至20日間再赴上圖,目的就是專門針對徐氏家族各種支譜進行調查,除要釐清各支譜間的關係,考查不同支譜在編纂時各自依據了哪些先祖遺留下來的史料,為何作出不同的判斷,更要從中找出任何與〈三傳〉所記可能有關的記事,希望能通過這些記事與〈三傳〉內文的比對,過濾出〈三傳〉中可信度較高、可供吾人利用的材料。本文即以之為基礎,配合當時戶籍制度、衛所制度發展的進程,試圖復原元末明初徐氏由江西填湖廣後,如何在地方落業生根,又如何經歷多次垛集形成多名軍役,以致終明一世家難不斷的辛苦歷程。對徐姓諸譜為攀引徐達為祖形成的各種現象也嘗試作出解釋,唯此一部分因所見材料有限,所論亦有限,更深入的討論只能期待於將來。

一、傳信或傳疑:不同支譜對共同先祖的不同認知

《益陽新橋徐氏六修支譜》為興公房支譜,〈支譜條辨〉謂該譜創修於康熙四十七年,至乾隆二十一年安公房新修支譜,序中所述多與興公房康熙老譜不符,而其後陸續修纂之徐氏其他各房支譜又競附其說;為恐傳之既久,真偽莫辨,特摘辨十條以正視聽。

檢視上圖以徐名輔為始遷祖的七種族譜,除1.《益陽新橋徐氏六修支譜》為興公房譜(為便易區別,以下稱《興房譜》),另有三種為安公房譜:

2.《資陽徐氏儉公支譜》(以下稱《安儉支譜》,儉五為永安長子紹先之三子仁彬

的第五子);

3.《澬陽徐氏續修支譜》(又稱《櫍公房支譜》,以下稱《安櫍支譜》,仁櫍乃永安長子紹先的長子);

4.《徐氏柏房四修支譜》(以下稱《安柏支譜》,紹柏為永安第五子)。此外,

5.《徐氏六修支譜》為名輔次子世才支派(以下稱《世才支譜》);

6.《資江徐氏五修支譜》為名輔三子世良支派(以下稱《世良支譜》);

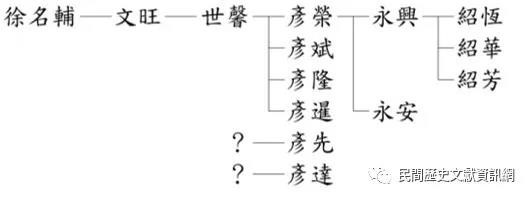

7.《資陽徐氏六修支譜》為名輔長子世馨之長子文旺第二子彥隆支派(以下稱《彥隆支譜》)。

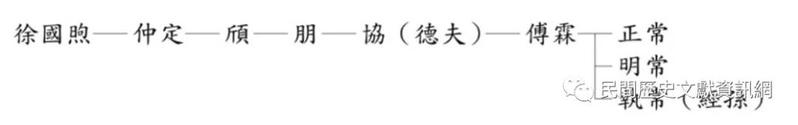

興公、安公與始祖名輔的關係,根據《興房譜》應如次:

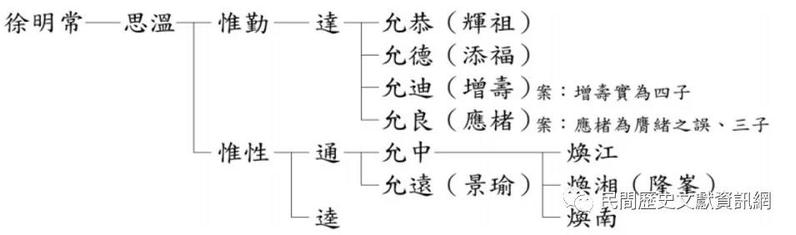

其餘六種則統一為以下的世系(簡圖):

令人意外的是,《興房譜》不僅不承認徐名輔與徐達之間有任何關係,連二、三兩派的派系以至永安、永興誰長誰幼,都與他譜不同。為此,《興房譜‧ 支譜條辨》花了很大篇幅加以考訂。十辨之一即稱:

一、安公房譜屢稱櫍房藏本為憑,櫍房藏本者,即所謂漢郎草底也。漢郎諱大邦,生於康熙壬子(十一年,1672),卒於乾隆癸亥(八年,1743),漂泊無嗣。雍正己酉(七年,1729)間浪遊歸里,因安公房時未有譜,乃出陋劣草譜一本,口稱傳自祖先,謄送族人,以新觀聽,當經兩房先人鄙斥。後來安公房修譜,喜其載始祖所自出極其顯宦,乃即據以為真。夫我房支譜自金塘公、覺軒公暨南橋公等,以前數十年之見聞,細心搜討,傳信子孫,後人何容顯背?况闔族修譜議於康熙庚辰,我房支譜成於康熙戊子,果有藏本,數千餘子孫當年何竟絕無一人得諸見聞,至雍正間始出之漢郎乎?此固無庸深論矣。

十辨之四續云:

一、二派三派,傳文後為世,亦有傳世後為文者。南橋公遍訪各房,考證詳確,始載文後為世,其派系後附記極為清楚。而安公房譜以漢郎草底臆註之生卒為斷,翻載文於世後,謂金塘、覺軒兩公原有遺筆系序如是,而派語文義亦通。不知南橋公親承父金塘公與胞叔覺軒數十年修譜,時覺軒公尚未謝世,豈安公房有遺筆,而南橋公反無確聞者?縱令遺筆非盡虛誣,亦是從前未經考定之說,不得漫持為據。至謂名世文彥,語意較順,則名輔公之稱因康熙庚辰碑刻始定,前此多書旻甫與明輔,字固有未甚順者。况先世代一議派見卷一〈徐氏家派敘〉,正不容過拘於文義耶!

這兩條一在批判安公房冒認徐達為始祖名輔之叔為誤,二在主張二、三兩派派系應以《興房譜》所定「文後為世」為確;二者都對所謂「漢郎草底」表達了高度質疑,並針對安公房所提出的另兩項重要依據提出反駁。按照安公房的說法,這兩項依據一為興公房當年初修譜時留下的金塘、覺軒兩公「遺筆系序」,另一則是鼻祖相傳的派語「名世文彥」,就文義上較「名文世彥」來的通順。關於後者,十辨之四指出,始祖之名在康熙三十九年樹立碑刻之前,時或以「旻甫」或以「明輔」書寫,「名輔」二字是在立碑後才確定的,因此不能以「名世文彥」文義較順為由,率爾認定「世後為文」。這個說法大體可以接受,以下擬就雙方針對「漢郎草底」及金塘、覺軒兩公「遺筆系序」所作攻防加以介紹。

「漢郎草底」的真偽攻防

漢郎諱大邦,康熙十一年生,乾隆八年卒。十辨之一稱其所撰草底為「櫍房藏本」,大邦實為仁櫍第四子曇四之後。興公房質疑的是,該草譜在興、安兩公房始議共同修譜的康熙三十九年以至興公房獨力完成修譜的康熙四十七年間,歷經數年查訪都不曾出現。要等到雍正七年,大邦自外地雲遊歸來,始以「傳自祖先」為名,公諸於世。其真實性實難令人信服。

然則,大邦草譜難道竟是大邦個人捏造的嗎?又稱《櫍公房支譜》的《安櫍支譜》對草譜的來歷又是如何說法呢?是譜卷首下,〈漢郎公傳〉有云:

公諱大邦,字漢郎,號少基,柴桑磊落人也。性寬閒,喜遊覽,好吟咏。年二十餘,讀書未就,一日撫然曰:「桑弧蓬矢,丈夫之志,安事老牖下哉?」於是越荊襄,遊西蜀,而轉東魯,登闕里廟庭,親覩聖人遺跡,凡名勝之地,多涉歷焉。倦而思歸,年已六十矣。……家居數載,念先世譜牒不傳,前人事多闕略,無以聯一本九族,感懷者久之。偶至嶽丈楊文彬宅,忽出舊本,付公手曰:「此汝先人遺籍,一家宗派在是也。吾祖母乃汝曾祖姑,戎馬兵燹餘,藏此處。汝謹收之。」 公一時驚喜,如獲河圖大訓,用閉戶抄謄,修纂付族,思壽棗而未得。我徐氏水源木本,賴以長存焉。

此傳乃大邦族弟大桂所撰,應是親耳聽聞草譜來歷,因此對之深信不疑;而該譜既藏之於外姓,興公房當年修譜時未能查訪得出就也不足為怪。同譜卷首下,〈附誌攷譜事略〉又云:

是年春,我支宗祠落成,某主修譜牒,以檢校命。且曰:「傳信不傳疑,傳疑斯亂信矣。」入館延攬舊聞故紙,得大邦九世祖長嶺、少嶺收貯三傳五紀舊本,載我祖自唐鎮國將軍,世居江西南昌豐城黃木腦(以下略)。

安公房譜創修於乾隆二十一年,主修者徐大經,為安公支長房即櫍房嗣孫,面對修譜重責大任,期期以「傳信不傳疑」為念。在入館蒐求故籍舊聞時,「得大邦九世祖長嶺、少嶺收貯三傳五紀舊本」,應即是大邦取自岳丈楊文彬的先人遺籍,也就是《興房譜》深為詬病的「漢郎草底」之所依據。長嶺即仁櫍第四子曇四之次子欽宥,嘉靖三年(1524)生,萬曆二十五年(1597) 卒;少嶺則為曇四長子欽恩,正德十四年(1519)生,萬曆七年(1579)卒。徐大經,〈分修序〉記欽宥云:

憶先大人常語經曰:「吾家九派欽宥、十派子孝二公,家資頗豐,有志修譜,稿本粗具,家難旋生,積牒遂以殘缺。」

可知長嶺「稿本」的存在,在安公房早有耳聞,並不像興公房所云是大邦無中生有的產物。而所謂的「三傳」,應即為《安儉支譜》收載的〈三傳〉,蓋該〈三傳〉乃是徐名輔分三次在洪武十六年(1383)六十歲、二十六年(1393)七十歲,以及「洪武三十六年」(即永樂元年,1403)21八十歲時,「將前所為之事傳記」而成的。「五紀」則應為長嶺所修「稿本」,也就是益陽徐氏最早編就的家譜。可惜的是,草稿粗具,家難旋生;兵燹之際,更被大邦曾祖姑攜至楊家,遂致徐氏子孫反而不知其存在。雍正年間,大邦據之編成「漢郎草底」;乾隆年間,安公房修譜,因見舊本所記與《興房譜》差異甚大,於是赴圓通寺探訪,《安櫍支譜‧附誌攷譜事略》云:

(三傳五紀舊本載我始祖名輔)公居與廣佛山圓通寺近,其僧了機善辭章,公遇之厚,(洪武)十七年(1384)為修其宇,十八年新前殿,十九年於寺山南角上建讀書堂,名曰退思菴。厥後四世祖彥榮重修其宇,捐田鑄鐘與僧崇戒。其世敘自始祖而下,生年字號、卒葬窆穴註載分明。迨閱興房所修支譜,書祖出泰和,且註:或曰城,非也;四世而上多無攷;進文旺居二世,降世馨為三世;具有參差,不能無疑。又檢興房前此支譜草底,見覺軒、金塘原商我支屈瑕遺筆,位置馨、旺初同長嶺。及搜我支前此所作佛事行依薦本中,有自明嘉靖時所傳者,次序昭穆、居址、墳塋疉疊,亦符長嶺。但疑信相參,何敢確斷?明年夏六月,冒暑衝炎,尋圓通寺於侍郎橋側,得所謂菴子山。菴子山者,其名始於退思,而退思基址宛然。隨以了機、崇戒問僧,微叩從來,僧穎徹曰:「崇戒僧少祖,了機僧始祖,從江西來者也。」一時默為稱快,謂與我始祖名輔事合。及閱寺鐘,鑄載天順六年(1462)山主徐氏彥榮,事又相符,彼此大相鼓掌。寺僧問故,因出長嶺所藏傳記舊本相示。僧曰:「十年前於退思址上掘得切書刀一,粉不任手。」其修寺建菴、捐田鑄鐘,草冊所筆傳與僧家所口授,纖毫不爽。

就大經而言,修譜必須「傳信不傳疑」,也因此,在文獻考稽發生衝突時,他走入文獻,利用實地調查的方式進行考察。他先探訪圓通寺於侍郎橋側,從寺僧穎徹處問得當年了機僧與崇戒僧事蹟,又看到寺鐘上鑄載的天順六年山主徐彥榮捐田獻鐘事,比對長嶺所藏傳記舊本,俱皆相符;穎徹並告知十年前曾於退思菴舊址掘得一切書刀,差可證明先祖曾在該地興建讀書堂事。這些事證都使得安公房子孫大感振奮,「三傳五紀舊本」的可信性大為提高。

大經的田野調查工作尚不止於此,離開圓通寺後:

既而披蒙茸,斬荊棘,察墓門,審山向,馬鬣蝦鬚及改葬廢穴,脗確不差。留連既久,然後走各冲,由黃旄而白旄,而倒流,而石子,徘徊於德嘉、夢周二塘閒。德嘉塘者,因二世世馨字得名;夢周塘者,因三世文旺字得名。夫以僧應寺,以寺證譜,則長嶺舊本真矣。舊本既真,則今此冲塘得名,或以字,或以標,或以寓跡,一切所載出處本末、歲月日時、山向窆穴悉實矣。則世馨、文旺兩代位置,長嶺相去未遠,考據自確,文義亦通,信而可徵,又何疑與?

考察的重點有二,一是祖先墳塋,二是歷代遷徙遺緒,其中還包括了兩座以先祖名字命名的德嘉塘、夢周塘。由於現場所見與舊本俱皆符合,於是斷定舊本為真。

然而,在大經看來,他的考訂固是經過一番「以僧應寺,以寺證譜」的歷程,真實性不容挑戰;但站在興公房的立場,單從〈三傳〉牽扯徐達一事即認定其偽,更何況安公房譜根據三傳五紀復原出的祖先生卒葬地,疑點甚多,實難苟同。十辨之七云:

一、南橋公修譜時,去始祖已三百餘年,中間兵火遷流,傳聞杳渺,故九派以上生卒葬地,非其說有明徵,皆註無考,誠以傳信而誣,不如傳疑之實也。而安公房譜則逐一細載,絕無游移。但考所載前代生卒,其年分歲次壽算大半參差不符。又名輔公派序中註永樂乙酉(三年,1405)十月初二卯時卒,塋圖後則註是日葬;……文旺公卒葬同時,世馨公且葬先於卒二日。其鑿繪文旺、世馨兩公與一、二、三派祖妣葬處,皆三百餘年失考之墳,忽於野冢鱗砌中指認一堆,前後俱無碑碣可據。傳信如此,以視我譜之傳疑,孰得孰失,應有人辨之。

十辨之七特別要指出的是,安公房譜不但所記先祖卒葬日期矛盾甚多,對先祖墳塋的指認也過於草率。《興房譜》因此認定:與其「傳信如此」,倒不如自家採取的「傳疑」策略更為可靠。

如上所述,《興房譜》對於「漢郎草底」的存在幾可說不屑一顧;但安公房還另外掌握了對興公房不利的證據,這就是大經、大川等在調閱興公房此前所修支譜草底時,發現的金塘、覺軒兩公「遺筆系序」。根據安公房的說法,當年兩房有意合修族譜時,興公房覺軒、金塘曾與安公房屈瑕一同編訂過「派語」,其中世馨、文旺的派序位置是與長嶺舊本相同的。唯此一說法卻也正是十辨之四極力要撇清的,從興公房辨辭「縱令遺筆非盡虛誣,亦是從前未經考定之說,不得漫持為據」來看,雙方對此沒有交集。

「追薦祖考簿」的爭議

既然安公房引以為據的「漢郎草底」和「遺筆系序」俱不可信,究竟興公房在「傳疑」之外還能留給子孫什麼紀錄呢?換言之,究竟有哪些資料是被興公房認可,進而藉以編定祖先派系的呢?《興房譜•附記》有云:

二派、三派傳文後為世,亦有傳世後為文者,幾莫敢定。前三派祖妣姓氏亦幾失考。遍訪各房,得彥隆公之第九派孫鼎武房先代追薦祖考簿,陳朽殘缺,中載二派祖文旺、祖妣許氏,三派祖世馨、祖妣易氏,猶未敢遽信也。繼得彥斌公之第八派孫應誥[試]房先代追薦祖考簿,陳朽殘缺亦然,所載亦然。繼又得彥暹公房萬曆元年(1573)徐欽滿分關一簿從鼎旻字舜求家得來,載名輔生文旺,文旺生世馨,世馨生彥榮兄 弟,及田畝、土名、糧戶、垛軍俱悉,參之各房皆合,始敢載文後為世,及二派、三派祖妣姓氏。惟始祖妣姓氏莫傳,有傳馮姓及吳姓者, 無從參考,未敢輕載。四派彥字輩六公,季公覺軒及永安公之第八派孫鼎瑜字公瑾確傳皆世馨公子,據明萬曆元年分關載:祖公世馨,生祖 彥榮、次彥斌、三彥隆、四彥暹,而彥達、彥先未載,故今派系於兩公不敢系橫線,派序不敢列次序。五派祖永興公子三人,紹恆、紹華、紹芳,崇安寺天順六年鐘載興公男祖保、天順、保元、帝保、召祖。考召祖係永安公長子,想係當年鑄工拉名於下之誤也。公妻三人,嫡楊氏、次周氏、次何氏,止何氏有後,至今祭祝稱何氏三娘。鐘先楊氏,次何氏,方次周氏,恐亦係鑄工之訛。不敢從。

其中提到三件關鍵證物,分別是彥隆支鼎武房、彥斌支應試房所存先代追薦祖考簿,以及鼎旻家藏的萬曆元年分關。所謂「追薦祖考簿」,[乾隆]《益陽縣志•風俗》云:

(縣人)雅好佛事,葬重堪輿。……四月八日造烏飯,庵寺請諸檀越爲浴佛會。……中元設羹飯酒食祀先祖,凡五日,以紙爲衣冠,封冥錢,至晚焚之,名曰薦祖。

當是中元薦祖時所用,由各房支派代代相傳,冊中所載先祖昭穆及居址墳塋所在應屬可信。面對此一堅實證據,安公房修譜時自不能迴避。《安柏支譜• 名輔公下世才良派系•附記》云:

歷世相傳以來,皆稱世馨二世,文旺三世。康熙己丑(四十八年,1709),永興公房剙修支譜敘載訪閱彥隆房鼎武、彥斌房應試兩處殘缺薦簿, 又於鼎旻公家檢閱萬曆年間分關家字樣,俱載文旺在前,世馨在後, 憑此序三派為二派。今安公房續修支譜,復細心搜討,三處字跡似未甚確,而興公房覺軒、金塘兩公原以商議楓房出[屈]瑕公訂譜遺筆,二派俱載世馨。又櫍房所藏家本,詳載確據。今以兩公生年沒葬細心查閱,加以考訂,派系世馨為二派,文旺為三派,非敢故為齟齬,有意翻興房派行也。

柏房為安公房下一支。此一〈附記〉不知為誰所撰,但從前後文義推斷,似為乾隆二十一年安公房初修譜時所作。文中除再次強調屈瑕遺筆以及櫍房家本的重要性外,對於興公房最為看重的彥隆房鼎武、彥斌房應試所藏薦簿,以及鼎旻家的萬曆年間分關,更視為不可迴避的考訂重點。只是經過一番細心搜討,或許因為五十年光陰過去,文獻磨損更為嚴重,最終以「三處字跡似未甚確」為由,竟不予採信。

除此之外,由上引《安櫍支譜‧附誌攷譜事略》可知,櫍房自己也保存有佛事行依薦本,其中有傳自明嘉靖年間者,所記次序昭穆、居址墳塋,都與長嶺相符。再加上實地考察的結果,安公房對己說更是充滿了信心。

寺廟文物史料的佐證

興、安兩公房有關紙本文獻的攻防大致如上述。值得一提的是,資陽徐氏與當地寺廟間保有不少關係,因此在寺廟中有時會發現相關文物。上引《安櫍支譜•附誌攷譜事略》提到名輔為圓通寺修宇建殿,四世彥榮「重修其宇,捐田鑄鐘」;興公房修譜也曾參考崇安寺天順六年鑄鐘,銘文上刻有徐永興及妻子之名。崇安寺據[同治]《益陽縣志•寺觀》,在十九里嚴家河,「明 天順六年,里人徐永興捐前殿田□壹石,鑄有鐵鐘」;時間點與其父徐彥榮捐田獻鐘圓通寺正相同。但因興公房認為銘文有部分疑為鑄工訛誤,本諸「傳疑」的基本原則,錄而「不敢從」。興公房修譜「傳疑」的精神其後為子孫所承襲,《興房譜》卷末,有徐德懋撰〈記永興公上寶積寺喜拾龍神疏文〉,文中指出在五修譜完成後,他又從安公裔少先處得知有關徐永興的新出土史料:

清光緒己亥(二十五年,1899),五修譜告成之明年夏,懋以事客蘭溪,宿安公系下之少先家。夜深談及前事,云距市南里許有寶積寺,數十 年前神靈顯應,敬神香客往來甚密。自咸豐時經兵燹,後頹椽敗瓦,落寞淒涼,無復有起而問之者。今鄉市各紳同襄義舉,約集重修此寺,先飭工役洗滌神像,中有萬歲龍牌一座,其裝修如鏡屏,然拆洗牌之陰面木板中,藏火印疏文一篇,係徐永興偕三妻九子名號。觀其疏文大意,以遭時之難,祈神保全家室起見也。

文後附錄〈興公上寶集〔積〕寺觀音神座前疏文〉,其文曰:

大明國湖廣道長沙府益陽縣千石鄉三十五六都釘鈎保居,奉神喜拾龍牌保安男女:信士徐永興,室人楊氏妙崇、何氏妙真、周氏妙清,男徐紹廣、紹鍾、紹瓊、紹衡、紹賢、紹良、紹方、紹正、紹璋,洎合家眷等,即日冒干洪造下情,言念永興忝居塵世,撫育眷緣兒女成行,深慮各人之星煞,盟言曾立許雕萬歲之龍牌,卜吉良辰,命匠特伸而雕刻,粧金散彩施財,幸遂以圓隆,永充供養於寶殿。仰丏保持於嗣息,幹旋威宿,以邀洪恩。伏願廟貌巍峩,神靈烜赫,鑒兹喜拾,祝皇圖鞏固於千秋,錫以庥徵;祈家宅平安於四序,保夫婦團欒而享壽;庶男女長大以成人,雨順風調,民安國泰。謹意。時天運成化十五年(1479),歲次己亥,六月上浣甲申良吉,信士徐永興謹立。

千石鄉在縣治南、東南,下有三都:三十二都、三十五六都、三十八九都。「釘鈎保」一稱又見於〈三傳〉:

關於鄉都保的稱謂,[同治]《益陽縣志•輿地‧里域》引舊志,謂:「縣舊四十三里五坊厢,後以戶籍耗亡,併爲二十六里,復併作二十三里」;「縣自併都之後,不知何時,專以里稱,而都之迹日晦」。其後云:

前代鄉都之名,廢不復行矣。……按:鄉都今惟僧道禱祈疏牒尚沿某鄉某都及某保之名,考古者亦得藉知當日鄉域之所在。……保則里各不一按:今各里保正有多至數保者,有祗一二保者,非證以僧道相沿疏牒,亦且不知某保當日之名。

為使後人瞭解「前代鄉都保之迹,與今日里區甲之分」,同治縣志修纂者特地「取見在官册,參稽舊文,折衷前志」,列表加以說明。唯該表將釘鈎保列入千石永樂鄉四十三都十九里,或許是因為歷經多次整併,鄉都界線模糊,考證困難之故。但若從前後文排列順序,再比對[乾隆]《益陽縣志‧里社》中,千石鄉下有三十二都、三十五六都、三十八九都之說,寶積寺疏文中所 謂的「大明國湖廣道長沙府益陽縣千石鄉三十五六都釘鈎保」,應是如實呈現了成化年間的狀況。

寶積寺在十八里蘭溪,明代屬千石鄉三十二都。按照同治縣志的說法,這類「僧道禱祈疏牒」既是地方考古的重要文獻,更不要說對於家族歷史的重建,宜有其深刻意義。但徐德懋仍採取謹慎小心的態度,指出疏文中出現的「徐永興與其妻三人之名字」,固「朗朗然與譜合;並其子九人中有紹衡、紹芳〔方〕,與譜所註之恒與芳字異音同」;然而除此「二人彷彿相似外,更有七人逃之何往,而音問全無」,致使後人面對此一疏文,疑信參半,只能在六修時「將原文付梓,以再訪求散佚,而為後之情殷收族者告」。可惜的是,原件出土後被徐氏族人請回宗祠收藏,卻在清末民初,被族中有識之士「慮患於未形,以為此猶真贋不分,當此世而猶藏萬歲龍牌於祠,恐有害無益,燬之於火」,一件珍貴文物就此灰飛煙滅。

徐德懋與族人無法斷萬歲龍牌為真,很大一部分是因為龍牌所記徐永興三妻九子中,竟有「七人逃之何往,而音問全無」。按照《興房譜•太元徐公傳》的說法:

輔生文旺,旺生世馨,馨子□人,長彥榮。榮子二人,長永興,縣志載興為義官,蓋自彥榮至興,家計頗饒,徐氏盛之始也。興子三人,季紹芳幼時嬰家難,母何氏抱匿舅處得脫,遂棄嚴河祖業,遷道山衝。子廷棋公,高祖也,棋從道山衝遷羅家湖,今公之居是。道山衝、羅家湖皆新橋地方,故公之一支稱新橋徐氏焉。

徐永興只有三子,第三子紹芳幼時尚且因家難隨母出逃至舅家,留在永興身邊的只有二子。也因此,若要承認萬歲龍牌所記為真,必須解釋何以九子中竟有七子逃之夭夭。筆者以為,這與徐氏家難脫不了關係。

由〈太元徐公傳〉可知,益陽徐氏之盛,始於彥榮至永興這一代,但也就在永興時,徐氏遭逢家難;其具體內容雖不詳,但牽連之廣,時間之久,卻在家譜中留下不少紀錄。永興為五世,《安櫍支譜•六派祖紹先公傳》云:

公諱紹先,……廣有田園數千畝,積貯厚實,菽粟几盈萬。……時或家難間作,幾罹不測,公克自周旋,用以靖安,亦儼然具幹濟之才焉。子八人,以故而去桑梓,不祀而慨庭堅者半。至今派衍四房,……子孫星布,雖未能休於前烈,猶繩繩勿替,……則雎麟仁厚之休,多在公矣。

紹先為六世,係永安長子,所生八子有四子逃離桑梓,是安公房亦不能倖免於難。又,《安柏支譜》卷首,記四十字「派語」,其後云:

鼻祖相傳,老派止訖光字。至七世、八世,家難忽起,我安公房咸用單名,興公房改呈為仁,改祥為良。後家難靖,至九世仍復合欽字派焉。迄康熙庚辰冬,屈瑕、楓亭、覺軒三公始續訂派語,由維祖明德至孚于家邦,另添二十四派。

可知至七、八世時家難再起,影響所及,興公房子孫「改呈為仁,改祥為良」,安公房子孫甚至改以單名掩飾,總之不敢以原定派序示人。至九世而家難靖,於是「仍復合欽字派」,但從上引《安櫍支譜‧分修序》可知,九世欽宥修譜,「稿本粗具,家難旋生」。到了康熙四十四年(1705),徐日東甚至「以家難籲於大中丞趙公名申喬,經歷數年事解」,日東始得「銳意修通族家譜」。後因族姓繁衍難齊,決定先修興公房譜。就此看來,徐氏家難長期如影隨形,歷經幾代人都無法掙脫。

二、資陽徐氏的軍役

明初軍戶的形成

徐氏家難究因何而起,譜文不載,但除去「差繇繁重」,推測很可能與清勾軍役有關。徐氏軍役據〈三傳〉:

當今收四叔為參謀,又給我運糧千□□□我管解糧船,如此十六年竭力奔馳,恐悞軍□□□至戊申(洪武元年,1368)三月,大明洪武皇帝始成正統,七入□□□□□,元朝平盡,四方底定。洪武二年加功賞,……□我得叔父左將軍之拔,題奏除授明輔廣德武備□騎校尉之職,任理長沙衛事。洪武三年三月來長沙任理衛事,文武官吏協議安軍招民下業立戶,開□□□成熟。至洪武八年,楚地三分熟一分,奉督憲□□□我長子世馨授千總職,解運糧船到京,二子□世□才同往。我修文付子投遞左將軍魏國公,具奏帝□□□世馨、世才陛見。……帝命賜黃白旄二柄與世□□□廣免爾解運糧船,爾父子可置田安業。馨、才□□□□恩而退。……至洪武九年十月,有黃□□□□沙任理衛事,接印交盤清白。……

據此,徐名輔元末為運糧軍,自壬辰(至正十二年,1352)投入朱元璋軍前效用,至戊申三月明朝成立,十六年間均以管解糧船為務。及洪武二年論功行賞,得叔父徐達提拔,題奏除授廣德武備校尉,任理長沙衛事。洪武三年三月來長沙衛,八年,長子世馨襲授千總職,解運糧船到京,奉帝命得解除衛事,置田安業,遂於洪武九年十月,與新任衛事某交接,父子家人先至水磯口安居三載,十三年再遷益陽。

案:元代漕運除去短距離倚靠陸運外,主要仰賴河運與海運,至大四年(1311)以後更是以海運為主。運送方式則可分為軍運與民運。河運時期,軍運由千戶、百戶、總把負責,率領漢軍、新附軍運送;民運則向民間船戶雇募民船,由船戶雇請水手,統由押綱官率領運送。海運始於至元十九年(1282),最初設立三運糧萬戶府,由招安的海賊張瑄、朱清及武官羅璧三人分任萬戶,雇傭原本即屬於三人的手下為船員來進行。二十三年廢羅璧一 府,翌年又增二萬戶府,以孛蘭奚、徹徹都為萬戶,二十八年再併四府為二都漕運萬戶府。張瑄支配的萬戶府設達魯花赤一、萬戶二、副萬戶三、首領官四、經歷一、知事一、千戶‧百戶各三十三;朱清的萬戶府則設置有譯使一、千戶‧百戶各二十七。大德七年(1303),張瑄、朱清失勢,同年,將二海運都漕運萬戶府整合為一府,設達魯花赤一、正萬戶一、副萬戶四、首領官三、鎮撫二、千戶六七員。其後人數雖有增減,其軍衛體制不變,只是由朱、張二人的獨占經營,改為元朝的自主式經營。實際承擔漕運的,除隸屬於各千戶所的運軍外,由政府雇傭近海船戶,受雇者得免除里正、主首等正役,自備民船,雇請水手,政府則付給腳價。後因作為腳價支付的交鈔價值急速低落,押綱官對船戶的剝削日益嚴重,有力者不願受雇,弱小者不堪使役,以致招募的對象從江蘇、浙江擴大到福建,船隻也由海船擴大到漁船,船戶的品質大幅滑落。從〈三傳〉謂徐名輔自洪武九年交接衛事後,「自造大座□□□□座船二隻、快船四隻,引家口眷屬上船」,以及其後與羅萬才有關魚塘捕魚的對話(詳見附錄)來看。徐氏在元代不無可能為船戶,所持有的很可能是漁船而非海船。

徐氏原籍江西,江西之糧確曾一度經由海運北送大都;至大四年以後,海運漕糧改以江蘇、浙江糧為主,但在元末群雄紛起之際,沒有理由忽視江西糧米的重要性。徐名輔極有可能是以漁船船戶身分受雇為元朝運糧,爾後再投入朱元璋旗下,為之奔波於鄱陽湖、長江運道。唯元明兩代衛所官俱無所謂「千總」,運糧千總是入清以後才出現的。〈三傳〉又謂名輔於洪武三年來長沙衛,八年,長子世馨襲授千總職,解運糧船到京,但據[萬曆]《大明會典》,明代湖廣把總所領漕運衛所僅武昌衛、武昌左衛、蘄州衛、黃州衛、荊州衛、荊州左衛、荊州右衛、岳州衛、襄陽衛、沔陽衛、安陸衛及德安守禦千戶所等十二衛所,去除荊州左衛於嘉靖間改為顯陵衛、安陸衛改為承天衛俱得免運,總之長沙衛並不在其列。又據[嘉靖]《長沙府志• 兵防紀》:

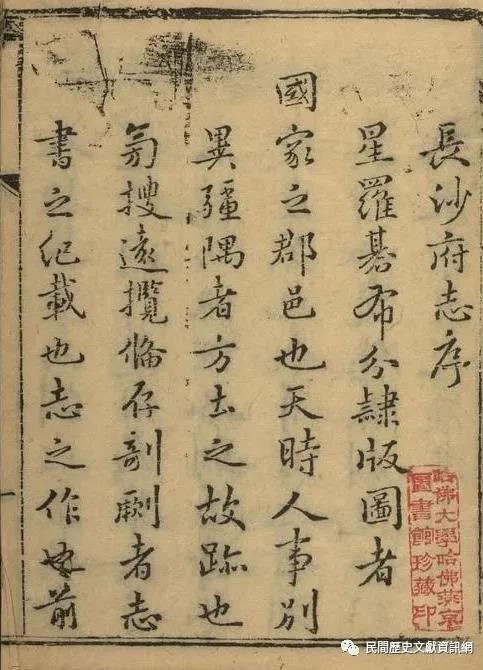

長沙衛,在元為帥府,國朝甲辰年(元至正二十四年,1364)三月内歸附,始立潭州衛,命指揮丘廣領焉。洪武五年(1372)七月,改潭州衛為長沙衛,以各布政司并本省各府州縣民自歸附丘指揮并南雄侯、江英侯部下者垛充本衛軍士,共得五千六百名,置左右中前後為五所。

可知洪武三年時長沙只有潭州衛,長沙衛之稱是到洪武五年才出現的。〈三傳〉中更難理解的是「廣德武備□騎校尉」。據《明太祖實錄》,明代正千戶係正五品,武勳驍騎尉,階初授武德將軍,陞授武節將軍;衛鎮撫、副千戶從五品,武勳飛騎尉,階初授武畧將軍,陞授武毅將軍;百戶正六品,武勳雲騎尉,階初授昭信校尉,陞授承信校尉;所鎮撫從六品,武勳武騎尉,階初授忠顯校尉,陞授忠武校尉。這些勳或階無論怎樣排列組合,都無法得出「廣德武備□騎校尉」的結果,當然也就很難以資料破損、判讀困難為之

強作辯解。綜觀上舉諸點,〈三傳〉中有關名輔任官的紀錄應不可信。徐名輔有三妻八子。根據安公房譜的說法,元配方氏,南昌縣人,生子三:世馨、世才、世良;側配官氏,徐州沛縣三元井人,生子三:世甫、世定、世報;副配劉氏,吉安紫溪人,生子二:世安、世泰。〈三傳〉謂長子至四子俱出生於豐城縣黃木腦,五子至八子則都在運糧途中於糧船上出生,地點或在鄱陽湖東西兩側的饒州府、南昌府,或在長江沿岸的南京(另一處「金」不知何所指,或為傳抄之誤)。八子中,七、八二子未於洪武十三年隨父兄同遷益陽,後接母劉氏就養,終於水磯口。

軍戶與軍屯

再看名輔八子與軍役的關係。《安櫍支譜‧續修支譜源流》謂名輔八子「俱有軍功」,但具體事蹟不傳。〈三傳〉中僅提到名輔在戰亂中為朱元璋軍隊運糧十六年,從五、六、七、八四子俱出生於糧船,所謂八子「俱有軍功」或指此。〈三傳〉中說的最清楚的是長子世馨,一度繼襲名輔千總之職,與弟世才一同解運糧船到京,隨即解甲歸田。但由上述有關長沙衛非運糧衛的討論,幾乎可以篤定這個官職也是假的。

洪武十三年三月,名輔率妻子到永樂鄉圓通寺,得知該處田畝無人墾耕,徵得僧眾同意,除贈銀一兩作為香錢,復允以修造殿宇、裝修佛像,隨即赴縣報明領墾。《世才支譜‧六修序》云:

相傳始祖明初奉朝命來益屯墾,載有黃白二旄,山陬水澨,各植其一,曰以為創業垂統之標誌,今俗稱徐氏四十八口,上至白旄冲,下至黃旄潭者是也。其後遣才公解餉回京,太祖嘉之,妻以后族女馬阿,所居之地遂名馬阿崆。六百年來,聚族于斯者皆才公裔也。

這段敘述與〈三傳〉所載,時間先後頗有落差。〈三傳〉中,世才乃是在洪武八年隨兄解餉時獲帝賜婚,又獲帝賜黃白二旄,許其置田安業。但無論如何,從「來益屯墾」看來,至少在徐氏後裔的認知中,徐名輔在益陽是具有屯軍身分的。據[乾隆]《益陽縣志•賦役‧長常二衛田賦》所云:

益之屯田古未有也,有之自明永樂二年(1404)始。時經鼎革之餘,瘡痍未復,加以頻年水旱,人民流散,又徙民以實邊戍,田地荒蕪。前令籍其地以請,遂將東南荒畝撥長沙衛軍,西北撥常德衛軍屯種,由是邑始雜以屯卒矣。

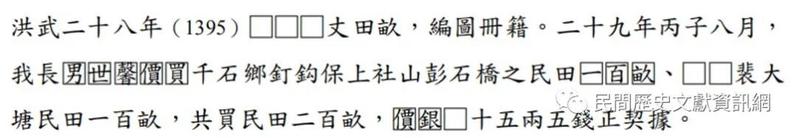

益陽經歷元末兵燹及頻年水旱,天災人禍導致田地荒蕪,長沙、常德二衛受其縣令所請,撥軍認墾,徐名輔很可能即是以長沙衛軍的身分下到益陽。而他初到益陽即「領墾益陽縣永樂鄉四洲塘田地山土屋□□所,墾田三百畝」,永樂鄉正是位在縣治東南。三百畝軍田以每分六十畝計,徐名輔一家至少占了五分,這與戶下人丁眾多固不無關係,但若因此領有五名屯田軍役,負擔不免過於沉重;因此也不排除以軍餘領種的可能。王毓銓曾指出:明代軍餘在營也是耕種土地的,「這宗土地雖也受自官府,但餘丁老疾事故可不將土地還官(屯田需還官),可以長期占有管業;因此可以“過割”(賣買)。」這與〈三傳〉其後所記「洪武二十□三□年,我將永樂鄉之軍田賣一百畝與王辛丑,又賣□一□百畝與陶富綬,自存留一百畝」正可互相印證。而徐氏在洪武二十三年(1390)即將持有之軍田出售三分之二,改為積極收購民田,或許就是怕過多的軍田引發後患的緣故。

〈三傳〉中關於世才的記事特別誇大:

帝命達□□□馬如龍之女馬妸[阿]配與世才。馬妸,馬皇後[后]之□□女,宋國公之孫女也。……次日國公作媒,迎娶馬妸,隨糧船而□……洪武二十七年(1394),我□次男世才採訪青秀山、蘆山、寶林冲、龍會保、大塘灣□等處,領墾山田一百八十畝,引馬妸媳帶大小男女□□口,執黃旄往青秀山安居落業。洪武二十八年□□□丈田畝,編圖冊籍。

有關馬阿與馬皇后的問題將於下節再作討論。但〈三傳〉中提及的數個地名,卻是實際存在的。例如,青秀山在益陽縣東南五十里;龍會、寶林、廬山等則為保名,俱在千石鄉三十八九都(即二十里)。大塘灣亦在二十里,近十三里界;上引《世才支譜‧六修序》中提到的馬阿崆(坑)則較大塘灣略偏北,地近十五里界(見附圖二)。〈六修序〉中尚提到白旄冲、黃旄潭,查[同治]《益陽縣志‧十九里圖》,有白毛冲、黃毛嶺、黃毛塘,其中黃毛嶺在崇安寺西,黃毛塘地近濘湖嘴(見附圖一),與徐氏曾經出入的地方都有地緣關係,但這些地名究與黃白二旄的傳說有何關係,今人實難查證。只知按照〈三傳〉的說法,世才在青秀山一帶領墾山田一百八十畝,經洪武二十八年清丈被編入圖冊,或許就此取得民籍。

世才遷居二十里後迭有發展。《世才支譜‧源流序》謂:「才公係我分支祖,由十九里遷徙二十里蔡漣壩、大塘灣等處,開墾田七千八百畝」,儼然一方地主。世才生文映、文曄。文曄之後,經二代而絕。文映生二子,長彥禛,字正謙,居蔡漣壩;次彥宣,字正誴,分徙馬阿崆。是後「凡遷徙他鄉別里者無不以蔡漣壩、馬阿崆為首邱」。

〈三傳〉中較為難解的,是有關世良的這一段:

二十一年(1388),三男世良考授千□□不作,寧歸農畝,與方家爭山界,被方人冷箭射□死,搆訟報部奏上。奉批:無故射死功臣之子,罪擬滅族。如此方族消滅,其方人之田又荒一冲。

《世良支譜‧初修源流序》由是云:

良公行三,係官氏出,乃余之二派祖也。洪武二十一年考授千總職,告歸隴畝,與方姓爭山,未幾而終。

前面說過,安公房譜是以世良為元配方氏出,世甫為官氏出;但《世才支譜》與《世良支譜》卻都以世良為官氏出,世甫為方氏出。這也顯示有關資陽徐氏二、三世的世系是相當錯亂的。無論如何,如果名輔、世馨從來不曾擔任過武職,很難想像世良有何理由無故被授予千總之職。但若〈三傳〉此說有一絲半點可能性,從翌年湖廣各地為調點軍民丁守邊,大規模實施垛集法看來,或許當時因為情勢所需,曾經一度被政府徵召,然世良與父兄同心,寧歸農畝;但若如此反而坐實了逃軍之嫌。世良後因與方家爭山界,被方人冷箭射死。所幸他與元配黃氏所生三子文景、文星、文昺俱已成立,洪武二十五年(1392),「兄弟三人俱領□墾□方家冲之田,文景執白旄,安立上冲塘之田五十□畝,□文星安立腰塘冲之田五十畝,文昺安立顏甲塘□顏舉塘之田五十畝」。三十二年(1399),文景、文星將旄塘冲、星塘冲(即腰塘之田一概賣與伯父世馨耕管,文景遷滄水舖寨子崙白旄冲;文星遷滄水舖靈寶山,星子彥元續遷寶林冲,至邱家坪。《安櫍支譜‧續修支譜源流》謂:「才、良兩公一徙馬阿崆,一徙白茅〔毛、旄〕冲,開墾田萬餘畝」,可知幾次遷徙都是為了開荒墾田,擴充家業。如果再加上馨公後裔紹先一人即「廣有田園數千畝」,徐名輔子孫在益陽的發展是絕對不容小覷的。

靖難期間軍士的召募與垛集

〈三傳〉中有關四、五、六子的紀錄不多,但都與軍役有關:

洪武三十三年(即建文二年,1400),荊州節度使張調中營駐防標下,我四男世甫防守高安縣龍灣洞口,後落業為軍戶,住伏石舖。洪武三十四年(即建文三年,1401),我五男世華為督標左營百戶加千總職,調往龍陽防守。洪武三十五年(即建文四年,1402),我六男世報在辰陽□塘汎,今調襄陽府南漳縣防守五安堰,山隘道險,□南漳落業為軍戶居之。

洪武三十三至三十五年是為燕王靖難期間,對陣雙方都曾利用召募及垛集抽取大量士兵,65世甫、世華、世報或因此成為衛軍,並在戰爭結束後入為軍籍,分駐於各地。高安在江西瑞州府,龍陽在常德府,南漳在襄陽府,三人落業為軍戶的地點或在湖廣或在臨近的江西,倒也符合以垛集軍分配近衛的慣例。但不同於大批靖難軍有緣因功陞賞,從垛集軍晉升武職,進而擠身衛選簿,為後人留下紀錄;這批屬於落敗方的軍士,除去部分被「詔令復業」之外,應有不少被編入衛所,用以補充戰爭造成的缺額;只因他們擔任的是最底層的衛軍,因而無法從衛選簿中窺見萬一。若果如此,〈三傳〉中有關世甫、世華、世報落業為軍戶的敘述就特別值得重視,〈三傳〉的價值也將大為提昇。

以義子垛充軍

〈三傳〉中最為可信的是以義子世義垛充軍事:

洪武二十□二年調點軍民丁守邊,我將義男世義頂當貴州平□埧[壩]衛前所百屋[戶]王清下軍,兵冊正名倪興。……有一義男賜名世義,□□三月二十七辰時;義媳宋氏,所生三子,俱賜名文行、文忠、文信。我將世義安於古城堤南上領墾田三十畝耕種,至洪武二十二年,將世義與外幫貼戶李秀三、李榮三戶垛充貴州平埧[壩]衛軍倪興正軍名下,後洪武二十八年,又將受二即文忠、茂三即文信□□百戶王清下軍,有羅萬才催請文行頂軍一名,□□□□保。

據此,名輔是以義子世義與李秀三、李榮三共同垛充貴州平壩衛正軍倪興名下軍役,成為倪興的外姓幫貼戶。由於一開始只是貼戶,並未被派遣到衛,因此仍在古城堤南上墾田。到了洪武二十八年,大約因為正軍逃故,而世義有三子文行、文忠、文信,遂被要求頂軍成為正戶,文行乃親赴衛所承擔軍役。

關於洪武二十二年湖廣垛軍事,衛選簿中可以找到一些紀錄,例如黃州府麻城人被派往湖廣都司清浪衛(在貴州境)、黃州府蘄州人被派往湖廣都司平溪衛(在貴州境)、常德府桃源人被派往雲南都司馬隆衛、寶慶府新化人被派往貴州都司安南衛、長沙府安化人被派往長沙衛等,另有一例則是長沙府瀏陽人,初派衛所不詳,後陞任貴州都司威清衛右所試百戶。

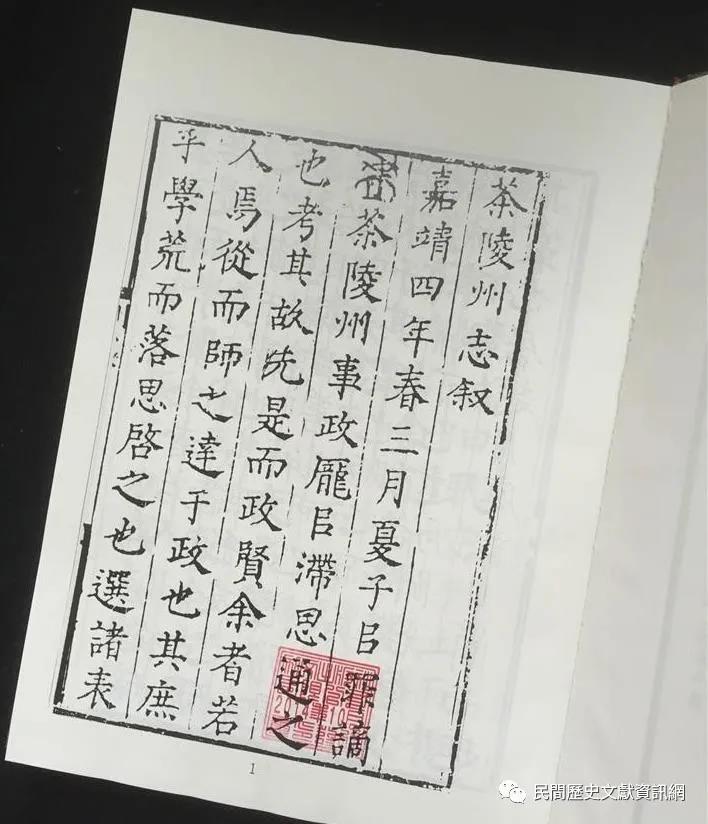

上舉諸例除長沙衛一例係以當地人守當地衛,其餘俱被派往雲貴衛所。這在方志中可以找到類似記載。例如,[嘉靖]《茶陵州志•武備》即云:

茶陵衞在元爲萬户府,國朝吳元年(即元至正二十七年,1367)始立衞,命指揮范谷保領焉。……(洪武)二十二年,命都督李勝垛州民户,得軍二千八百人,以二千人置前後二所,調其餘以守禦貴州清平衞。

可知茶陵州民垛集為軍的,大部分派在茶陵衛,只有四分之一強的人被派到貴州清平衛。益陽亦曾垛軍,惜垛軍額數及實際運作方式不詳。[同治]《益陽縣志•田賦志‧附傭調》云:

垛軍,明洪武初,縣共垛軍若干名,傭調之苦,莫甚於此。蓋不隸附近衛所而遠戍邊荒,一也。戶田糧差與民戶無殊,而又當此重役,二也。其戶既絶,法宜免役,而清查之際,不復開除,至拘繫箠楚買田戶以充之,三也。司國計者宜何如然後民不困而兵足哉!

似乎益陽縣民被垛為軍者全數被調派到邊荒遠衛,徐世義因此成為貴州平壩衛軍倪興的貼戶。爾後隨著貼役改為正役,儘管以義男之子應役,但面對衛軍無盡的需索以及自身「戶田糧差與民戶無殊」,家大業大的徐氏又或有田產購自其他軍戶,則更需面對代補軍役之苦。這也就難怪五世以後要「家難」頻仍了。

附帶一提的是,羅萬才之名在〈三傳〉中並非首見,徐名輔在洪武十三年初到益陽時,曾經接受羅萬才以鮮魚款待,自己也曾在羅萬才所管的魚塘下網,「連獲大魚十尾,重二百八十斤」。相對於徐名輔的新移民身分,羅萬才應是當地的「老戶」,洪武二十八年由他出面要求徐文行頂軍,很可能就是以十九里里長的身分。

相較於〈三傳〉以徐文行親赴貴州平壩衛當軍認下一名軍役,對〈三傳〉真實性高度質疑的《興房譜》對於資陽徐氏名下的軍役卻有不同認知,《興房譜‧派序•一派名輔》云:

吾祖係江西吉安府泰和人。或曰豐城,非也。於洪武年間遷益,為吾家之始祖,落業於益之十九里嚴河南里許,今世為徐氏居,相傳呼為老屋山者是也。第祖之自出未傳,當年士農工商亦無所據,先朝應雲南瀾滄衛軍,有應軍族人每三十年回益,收族眾軍費一次,始末或悉。東之大父幼時猶及見其來,遽上座,持先人瓢而騐合也。乃八九十年間絕無音耗矣。

不同於〈三傳〉直指應軍者為義男,《興房譜》對明初之事大多混沌未知,反倒是根據明末祖父輩的經歷,明確指出軍役屬雲南瀾滄衛,應軍族人曾每三十年一次回益陽收取軍費。同譜卷11,〈附記〉,更依據萬曆元年徐欽滿分關簿,指出該役源自「垛軍」。究竟這兩名軍役之間有何關聯?有無可能在明代曾經歷過一次調衛?抑或二者分屬不同來源?在目前資料有限的情況下都無可考。但可確定的是,垛軍對徐氏確曾造成莫大困擾,這也是所有益陽垛軍必須共同面對的歷史共業。

三、攀附貴顯:徐達與江西豐城徐氏

〈三傳〉中出現的眾多人物中,身分地位最為顯赫的莫過於馬皇后、宋國公與徐達。〈三傳〉以馬阿為后族女、宋國公孫女,但宋國公為馮勝,並不姓馬,很容易證明他與馬阿絕非祖孫。至於馬皇后,《世才支譜‧支譜發明》云:

我祖豫江公,洪武二十二年由豫章遷益十九里四洲塘,迄今墳墓依然,祭掃勿替,故余一支修譜,斷自豫江公始。自豫江而上之,即公所自出,時或見於他說,亦未有實據,不敢引入。前年長沙縣學名伸者,扎約合族覽其譜序,所載皆素所未聞,何敢牽附其說而廣收濫合?

〈支譜發明〉為十三派孫日尚所撰,時間在乾隆戊寅(二十三年,1758),較安公房初修譜晚了兩年。文中提到,修譜前曾見長沙縣學生徐伸展示所修譜序,其中多素所未聞者,指的應該就是〈三傳〉所記諸事。但日尚並未盲從跟進,而是以從叔「采侯公手錄先人遺跡」為本,「參以各房關約,並族藏萬曆年間寫譜,從流遡源,互相徵印」,最後作出始祖於「洪武二十二年由豫章遷益」的結論;對於本支祖世才嫡配的馬氏,也只簡單記為「江南鳳陽府定遠縣馬如龍女」,並未採納洪武帝賜后族女之說來自抬身價。本節因擬集中討論關於徐達的問題。

資陽徐氏與徐達的關係

《興房譜‧支譜條辨》十辨之二云:

一、我南橋公所修老譜,確載始祖江西吉安府泰和人,且註:「或曰豐城,非也。」而安公房譜則載為南昌豐城人我老譜覺軒公原序,安公房譜亦纂入其中,遇泰和字概改為豐城字,云前有老祖於宋建炎四年甲寅建炎係宋高宗南渡年號,其間並無甲寅歲次葬桐槽黃木腦,旋有惟勤遷江南鳳陽府濠州濠州沿于隋唐宋,及元則曰臨濠,明初改為鳳陽府。安公房譜似以濠州為轄于鳳陽者,誤。迄佑華出道、遠、通、達,而始祖即為明中山王諡武甯安公房譜始祖圖註似作年號,誤用徐達之胞姪。考《明史》徐達傳,達世濠人,並無遷自豐城之說。始祖籍隸豐城,即不得為徐達胞姪。既為徐達胞姪,自不得為南昌豐城人。即謂惟勤遷自江西,按傳稱惟勤乃南宋時徐明常之曾孫,遞傳至於明初,已歷宋元二百餘年,豈如此世遠代更,而孫支猶貫老籍,稱為南昌豐城人者?此緣意欲牽附徐達貴顯,又因江西祖一說習傳已久,故其敘述如此也。若所刻江西老祖黃木腦一圖,則安公房修譜時實無一人跡涉其地,或亦不過想當然耳。

此篇重點,在於興公房老譜記載始祖原籍江西吉安府泰和縣,安公房譜則改為南昌豐城縣。這是因為按照〈三傳〉的說法,徐氏是在唐初遷到江西南昌的,其後子孫繁衍,分為八大戶。黃巢作亂時,其中一戶丁被僉點防守豐城縣黃木腦邨堡,後遂被稱為黃木腦徐家。元代屬「豐城軍民丁額,為運糧軍」,至正十二年冬月某日,徐名輔隨四叔徐達同解糧船到南京,適逢朱元璋與郭子興倡議起兵勦寇,叔姪二人所解之糧被郭子興收去,二人乃奔赴濠州投靠朱元璋。時朱元璋十九歲;徐達年僅十三,被收為軍參謀;徐名輔則被收入軍前效用,兩人從此展開軍旅生涯。

徐達以十三歲幼齡成為軍參謀,頗不可思議。查《明史•太祖本紀》,郭子興於至正十二年二月起兵濠州,朱元璋於閏三月入濠見子興,時年二十五。翌年即與徐達等南略定遠。《明史•徐達傳》則稱達為濠人,朱元璋為郭子興部帥時,「達時年二十二,往從之,一見語合。及太祖南略定遠,帥二十四人往,達首與焉」。可見〈三傳〉所記太祖起義及徐達投軍時間雖與史實相符,但兩人年齡皆有誤;尤其是徐達,年齡被壓低至十三歲,更令人匪夷所思。

道咸以後新增的先祖:豐城徐氏

此外,〈三傳〉中徐達、徐名輔是在從豐城運糧往南京之際,因糧米被郭子興收去,不得已才轉赴濠州投軍的。《明史‧徐達傳》則稱達「濠人,世業農」,並無遷自南昌豐城之說。〈三傳〉稱「我祖徐佑華、祖婆曾氏,所生四子,道、遠、通、達」;道、咸以後續修之各支譜更有將祖先歷史往前推,在徐道、徐佑華之前增添曾祖徐惟勤、先祖徐明常者,並且藉徐惟勤遷濠州之說,將豐城、濠州兩地聯繫起來。由於大邦草譜與所依據的「三傳五紀」,除〈三傳〉外俱已不見,今人難以判斷哪些出自大邦偽作,哪些又係歷次續修時妄增;但徐惟勤之名既不見於〈三傳〉或乾隆二十一年徐大經所撰〈分修序〉,他的出現幾可斷定出自後人的加工。那麼,徐惟勤又是何許人呢?牽扯上他的意義又何在呢?

有關徐明常、徐惟勤的徐氏源流考訂,見《安柏支譜‧續修源流序》:

嘗考諸史籍,而知我族自伯益受姓以來,歷唐虞夏商周秦漢,代不乏人。迄西漢桓靈間,孺子稺居南昌,為南州高士,後裔繁衍,分為八大戶。每戶以一丁供軍務,防守黃木邨堡,雖歷晉宋梁陳暨隋唐宋元,猶聚族世居豐城黃木腦,人咸呼為黃木腦(徐家)。我祖明常公,宋朝貢舉,仁孝格天,宋高宗建延[炎]四年(1130)沒,葬豐城桐槽。堪輿家有記云:「欲問發蹟,須去江北。」我惟勤公遷江南鳳陽濠州,迄佑華生道、遠、通、達四公,達即魏國公,晉封中山王;遠、通兩公無考,道生我始祖名輔公。

這一系列自伯益至徐稺、徐明常再到徐惟勤的世系,似乎廣為民間所流傳,特別是徐明常的葬地牽涉到堪輿家之說,更為小民津津樂道。徐稺傳見《後漢書》,有關徐明常墓地的完整傳說則收錄於《世才支譜‧江右桐槽老祖明常公墓圖》:

是地在江西南昌府豐城縣桐槽。我祖明常公仁格天,建炎四年卒,天葬斯山。堪輿家有記云:「桐槽大地,邋邋遢遢,恰似牛軛,帝座後殿,貴人前席,日月捍門,龍虎帶劍,有人葬着,王侯大地,百年已後,富貴方得。若問發蹟,須去江北。」後徙濠州,出魏國公達,追封中山王。達女為成祖皇后。

這個傳說被認為應驗在徐達與其女成祖皇后的身上。徐名輔既以江西為祖籍地,其子孫借用此一傳說攀龍附鳳便也無足為奇。但因桐槽在豐城縣,於是將原本認定的原籍吉安府泰和縣改換成南昌府豐城縣;而傳說中徐惟勤曾由江西遷濠州,也正好為徐惟勤與徐達聯繫上關係。這種手法非資陽徐氏所獨創,查閱數種號稱與徐達有關的族譜,都可看到類似的情況。例如,自稱為徐達後人編寫的《萬載潭溪徐氏族譜》,經查發現該譜卷1,〈源流世系〉有以黃帝為第一世的詳細世系,徐惟勤之名出現在一百二十世後重又開啟的第一世,但相關記事極其簡略,只知道他是「元泰之子」,「配劉氏。生歿葬所俱未詳。子一,達」。也就是說,《萬載潭溪徐氏族譜》中的徐惟勤是徐達之父,且徐達為獨子,並無兄弟。

《萬載潭溪徐氏族譜》以徐達為祖的可信度有待檢驗,但它為徐惟勤與徐達牽起的關係值得注意。上圖另有一種〔江西‧湖南〕《徐氏族譜》,為統宗譜,仿《萬載潭溪徐氏族譜》開列源流世系,但以伯益為第一代,記至一百零七代元清、元泰、德本,再重啟第一代惟儉(元清子)、惟勤(元泰子)、惟鐸‧惟錦‧惟鑑(德本三子)。是譜同樣以惟勤為徐達之父,同樣以徐達為獨子,但對惟勤生平多了一些描述:「仕元為柳州司馬」。對於第一百零五代的徐明常也有較詳細的介紹,卷1,〈源流世系〉云:

萬七郎,字明常,仕擢高位,性至孝,廬墓三年,家有紅紫牡丹變為白色,其純孝所感如此。

這個傳說與資陽徐氏有關桐槽老祖墓的傳說不同,但卻存在於另一部徐氏族譜中,是即《中湘徐氏五修族譜》。是譜卷4,〈開派源流世系〉云:

(傅霖四子)明常,字智叔,行二八。貢生,性至孝,居父母喪,哀毀骨立,廬於墓所,朝夕哭泣不已。著《二八居士集》行世。按:明常公沒後係天葬,其地子孫繼孝廬墓,感動天地。家有紫紅牡丹,忽變為白色,其曾孫達騐之。載豫章省郡邑誌及通誌。公墓在住宅右矩山。

與資陽徐氏相似之處,在於二者皆以徐明常為「天葬」,且皆因孝感動天,後代子孫受到庇蔭,最後應驗在徐達身上。然而,比對方志,牡丹變色之說其實另有其人。[康熙]《豐城縣志‧孝節傳》有云:

徐定,字子固,覺溪人。父國煦,義居三載,宰木連理。國煦卒,定廬墓三年,家有紅紫牡丹,忽變爲白,人以爲至孝所感,號大孝子。定卒,子頎,字子儀,三年寢食於墓,號小孝子。曾孫傅霖,字商澤,亦事親孝謹。子正常,字禮叔,孝友篤實,人謂徐氏世襲孝子。

可知徐定才是正主。《中湘徐氏五修族譜》則以國煦為百十四代,次子仲定,「性至孝,父母既沒,廬墓三年,哭泣如初喪時。宋旌為孝子,都官表其門第,沒後鄉人立孝子祠祀之」。仲定第三子頎,「稱號小孝子」;頎曾孫傅霖,「以子執常貴,贈伯爵」;傅霖有五子,正常為三子,明常為四子,執常為五子。這些記事與縣志相較,除牡丹變色之說易主外,諸人排輩順序基本相符。

值得玩味的是,《中湘徐氏五修族譜‧開派源流世系》謂傅霖「以子執常貴,贈伯爵」;又謂「執常字經孫,行五,自幼肄業矩山書屋,文明益振,弱冠登宋理宗朝進士第,由翰林官至資政殿大學士,嘗三劾賈似道權奸蔽日、蠹國害民,條陳其弊,遂棄職歸田。著《矩山集》行世。封豐城伯,諡文惠,入名宦祠」。但[康熙]《豐城縣志•人物傳》記徐經孫,卻謂:「徐經孫,字仲立,覺溪里人濬之子,號矩山,登寶慶(二年,1226)進士」,「卒贈金紫光祿大夫,爵豐城伯,謚文惠」。其生平事蹟雖與族譜所記相同,但父名徐濬而非傅霖。

族譜中另一啟人疑竇者為百十八代協,「字德夫,行十六。弱冠舉進士第,授翰林侍講學士,出任浙東提點刑獄。宋嘉定間,陞樞密院,進文華閣侍制,封豐城伯,諡清正」。[康熙]《豐城縣志•人物傳》則謂:「徐鹿卿,字德夫,後泉里人」,嘉定十六年(1223)登進士,「諡清正,爵國男」。這兩位都是宋代豐城徐氏中鼎鼎大名的人物,族譜巧妙編入源流世系中,但從二人卒年來看,鹿卿卒於淳祐十年(1250),時年六十二;經孫卒於咸淳九年(1273),時年八十二。淳祐十年時經孫五十九歲,只小鹿卿三歲,兩人是絕對不可能有祖孫關係的。

徐達後裔對豐城徐氏的附會

再看各人葬地,仲定葬黃栢坑之上,傍先人墓側另堆;頎葬黃栢坑父墳右側,頎次子朋葬黃栢坑祔父塋之右,朋子協(德夫)葬黃栢坑祖山,協子傅霖葬住宅右矩山內,傅霖四子明常墓在住宅右矩山;是協以前俱葬於黃栢坑祖山,傅霖、明常則葬在矩山,這或許是族譜為配合徐經孫「矩山」之號,適度修正的結果。然則,資陽徐氏所謂的「江右桐槽老祖明常公墓」又是何所指呢?

上引《中湘徐氏五修族譜‧開派源流世系》提到徐明常「行二八」。查[嘉靖]《豐乘•山川志‧丘墓》有「徐二八居士墓:在同造。水南鄉人,傳為中山武寧王遠祺。正德□年、嘉靖□□年,魏國差宗人祭掃」,顯示徐二八與徐達確有些關聯。「同造」為里名,[康熙]《南昌郡乘•雜志》改同造為「同曹」,資陽徐氏譜所謂的「桐槽」應即指此。但方志中未提及二八居士之名,亦無所謂「天葬」之說,資陽徐氏所引堪輿家言究竟從何而來,尚有待釐清。

上引[嘉靖]《豐乘》有關徐二八居士墓的記載,明確指出徐達後裔曾派人祭掃,時間最早在正德年間。《中湘徐氏五修族譜》卷 3 收有〈龍鳳印批〉,其文曰:

定國公勳衛徐為給批世守祖塋、焚循香火事。照得本府原籍江西豐城,世居覺溪,有始祖歷葬本山水南。第十五世祖於元朝至正年間隨遷南直鳳陽府,後因我太祖高皇帝興兵征討,御駕親臨,拜請我十六世祖為帥,掃歸一統,世襲魏國公。歷代勳衛,加封我祖為中山王,諡武凝[寧]。後成祖皇帝靖難有功績,蒙仁孝文皇后恩典,封襲定國公。荷蒙欽賜歷代勳戚同享爵祿、皇莊俸米等因,看得本府世戚公勳,與國同久,皆伏祖塋之脈派也。今因本府世守燕京,相隔吳地三千餘里,有祖籍子孫在彼塋地清理醮祀。目今本府祭掃,查看四至樹株,原係本塋風水,切被附近棍徒偷盜砍伐,越界侵犯,除已往不究外,為此批給本府親族弟姪等,執批看守。如有棍徒仍前侵犯,本府戶長巡緝拿送府縣究懲,毋得狥縱。須至批者。

右批給付本族仕桂。准此。

啟七年(1627)十二月二十日給。(府花押)

案:徐「達子孫有二公,分居兩京。魏國之後多賢;而累朝恩數,定國常倍之」。方志謂正德、嘉靖間,魏國公曾差宗人祭掃;此批則係定國公支以「世守北京」,隔遠不便為由,於天啟七年發給豐城族人,用以為看守祖塋的憑證,目的在保障祖塋風水。批文中明確表態:定國公支係以江西豐城覺溪為原籍,視水南鄉徐二八居士墓為祖墓。同譜卷3另收載〈御製開國輔運推誠宣力武臣特進光祿大夫左柱國太傅中書左丞相征虜大將軍魏國公追封中山武凝〔寧〕王神道碑〉,開宗明義亦言:

大明中山武凝[寧]王,姓徐氏,諱達,南昌府豐城縣角陂人,鳳陽籍,家世農業。

似乎官方說法就是以豐城為徐達原籍了。然而,御製神道碑的原文其實並非如此。《國朝獻徵錄》收載的御製神道碑如是云:

大明中山武寧王姓徐氏,諱達,鳳陽府鳳陽縣人,家世農業。

可以確定,起身草莽的徐達「家世農業」,他的父親既非〔江西‧湖南〕《徐氏族譜》所謂的「仕元為柳州司馬」,亦非《中湘徐氏五修族譜》所說的「元時屢徵不仕」,總之不過是個以農為業的平民百姓。只是在徐達出將入相之後,子孫習於民間風潮,儘管已貴為國公勳衛,仍想為先祖攀個高親;而江西豐城徐氏歷代出了不少高官名士,又有徐明常天葬傳說可供附會,於是派宗人至徐二八居士墓祭掃,進而發給豐城宗人批文,壟斷天賜異相的傳聞,為徐達出身更添神秘色彩。這種作法引發鄰近地區的徐姓群起效尤,從徐達名字上作文章,道、遠、通、逵或不過其中一端罷了。

冒為徐達的「族兄」「族弟」

《中湘徐氏五修族譜》以徐達族弟徐通長子允中第二子隆峯為初祖,卷1,〈敘〉云:

稠泉荷葉塘譜牒之修,著我徐姓之族也。考其源流,肇自元末明初中山武凝[寧]王達公之弟諱通,字挺生。公生子大受諱允中之子渙湘(隆峯)公,是我遷潭之發派祖也。

卷4,〈開派源流世系〉記徐通與徐達關係如次:

究竟二人關係是否果真如此尚有待進一步釐清,但細看〈開派源流世系〉所記仍有許多似是而非之處。例如,徐通次子允遠,「字守貞,一名景瑜。元至正四年(1344)癸未(1343,應為甲申之誤)由軍功陞授錦衣衛僉事」,但據《國朝典彙•朝端大政‧勳臣考》,宣德六年(1431)十二月:

南京錦衣衛指揮徐景璜及其弟千戶景瑜,得繫酋迯者,徑送北京守備,襄城伯李隆奏其違命不關白。上命都察院責景璜等罪,俾戴罪還職,璜等有倍慢語,法司奏大不敬,應斬。上諭羣臣曰:「朕念開國勳裔,且皇祖母族姪,豈忍重罪?姑謫戍,俾自懲,庶幾保全之道。」蓋二人皆中山武寧王孫也。

可知景瑜乃徐達孫輩,至少生存到宣德六年;且官不至指揮僉事,至多為南京錦衣衛千戶,最後甚至被謫戍。徐通、徐達關係甚可疑,但這已經超出本文討論的範圍,筆者關心的,是後世子孫對於妄攀權貴為先祖的看法。

其它觀點

《中湘徐氏五修族譜》歷經乾隆己未(四年,1739)、道光辛巳(元年,1821)、同治壬戌(元年,1862)、光緒癸巳(十九年,1893)及民國十二年(1923)五次修纂,由徐又章所撰初修序所謂「我始祖伯益遞傳百二十四代至隆峯公,由吳遷楚,下屯潭邑四都七甲實竹塘」看來,111中湘徐氏亦為軍戶,明初遷楚乃是為了屯田。儘管在初修時已然聽聞甚至取得民間流傳的伯益以來百餘代譜系,但未多加附會。一直要到民國十二年五修,才完整引進豐城徐氏的譜系。卷1,民國十二年,徐子祜,〈敘〉云:

吾族由虞廷伯益錫爵,賜姓曰贏,……至宋初仲定公旌為孝子,都官立孝子祠祀之。宋末思溫公隱居角陂,有矩山書屋教訓子弟。其子惟勤,元時屢徵不仕,生子名達,世居豫章南昌府豐城縣之角坡[陂],相明太祖安定天下,進封魏國公。……其弟挺生隱居不仕,生子允中,克承父志,生三子:煥江、煥南、煥湘。江、南二公安居故土,我湘公由西而南,……迨明末清初,我支祖隆峯公由西右吉安籍潭州,卜居四都,閱今十有七派,……考源流世系,根本無訛;閱舊例文詞,條理不紊。噫!我父用心於本源之地,筆墨之間,可不謂肫摯之至也歟!

此〈敘〉奇特之處,在於對伯益以下世系如數家珍,對於自家歷史卻不甚關心,以致出現許多錯誤而不自知。因為根據卷4,〈始遷祖派下大宗世系〉,隆峯號煥湘,為徐達姪孫,「洪武末年由豫章遷楚長沙之潭邑,卜居實竹塘」。徐子祜將一人變為兩人,將遷潭時間由明初改至清初,似乎對他而言,攀附權貴遠比溯本追源重要多了。那麼,〔江西‧湖南〕《徐氏族譜》又如何呢?卷首,光緒九年,〈序〉云:

我族歷尊司馬惟勤公為始祖,以公生元明鼎革之際,去今未遠,確有明徵,亦先賢修譜斷自可知者始之意。所不可解者,萬邑數次族譜,具敘家譜不存,莫知世系;而錄自黃帝至惟勤公凡百有十四代,不顧自相矛盾?……庠等修茲家乘,欲筆之則明知其莫須有,欲削之又恐或有咎其疏,無已,乃自伯益公起,遵蘇式,一仍舊譜;而以惟勤公六世景傳、景山、景興、元吉、懷林五公為綱,倣歐式,……不敢誣其祖,亦不致棄其祖,蓋慎之也。

可知族人對於徐惟勤以前的世系是全然不信的,但就算「明知其莫須有」,亦不敢擅自刪除,只能在眾人認可的第一代惟勤之前,照舊收錄,以示謹慎之意。

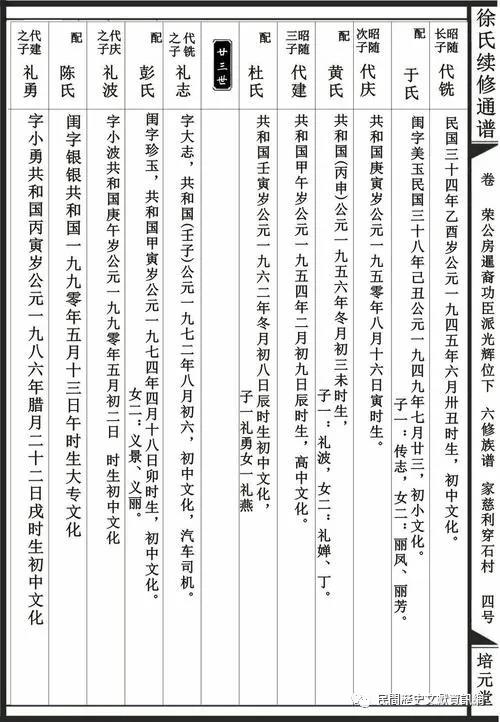

回頭再看資陽徐氏。如上所述,《安儉支譜》是筆者查閱過的七種支譜中,唯一收錄〈三傳〉者。有趣的是,〈三傳〉之後附有儉公支十九派孫允輝所作的〈附誌〉,其文曰:

□我族自明崇禎癸未(十六年,1643)而後,湖南頻遭兵燹,豐城之族遂絕往來。康熙庚辰,十二派鼎黃已序之矣,復閱乾隆丙子十四派大梯考譜事略內載:九世祖長嶺收貯三傳五記,來歷非不明晰,而所謂傳記,究闕而未傳。咸豐戊午(八年,1858)續譜,亦仍舊置而弗錄,□年春始得此傳,而讀之或疑以為非是。但黃公□□□□梯公去黃公亦未遠,稍有可疑,二公斷□□□□其中出處行為以暨聘娶生年,尤非他□所敢杜撰者。因檢付梓,以俟後之有識者參焉。

由之可知,〈三傳〉之存在雖自乾隆二十一年安公房修譜以來一再被提及,但都「闕而未傳」;咸豐間續修譜亦「置而弗錄」,一直要到徐允輝復得此傳,才得刊行。允輝本人在閱讀時也是疑信參半,難以作決,但考慮到「其中出處行為以暨聘娶生年」言之鑿鑿,不像能做假,最後還是決定將之公諸於世,後人這才有機會一窺究竟。只是這份晚出的〈三傳〉與大邦草底所錄的內容是否完全一致,還是又經過一番修飾,後人已無由得知了。

另一個值得觀察的是民國二十年(1931)世才支六修譜時,邀請世馨後裔徐明諤所作的序。〈六修序〉云:

歲在辛未,余纂修益陽縣志,檢點全縣氏族,吾族裒然居首,蓋丁口之數殆及六萬,他族無有及此者。粵稽我始祖豫江公有子八人,遠徙者五,居益陽者惟吾二世祖馨公、叔祖才公、良公,而振振已若此。相傳始祖明初奉朝命來益屯墾,載有黃白二旄,(以下略,見上引)又聞父老言,始祖之父通公,叔即魏國公達。通公居豐城,達公遷於濠,為有明佐命元勳第一。顧我族老譜曾未溯及,蓋雖信而有徵,亦恐人疑其依附耳。

上文提到《世才支譜》初修時,徐日尚採取了審慎的態度,但隨著其後數度續修,安公房譜的諸多說法被納入其中。徐明諤曾任湖南省議會議員、湖南省長公署秘書長、益陽續修縣志局總纂,對益陽地方氏族的發展認識頗深。他為《世才支譜》作序,對諸多附會之說雖難以認同,但又不得不予以尊重,因此以「相傳」二字含混帶過。但另一方面,他又選擇性地接受部分說法。〈六修序〉續言:「往歲余遊江右,訪南州孺子故宅,登滄浪亭,悠然動思古之情。及過豐城,尋吾祖發祥之迹,與其父老數典話故,歡然如一家人」,充分顯示了對豐城一脈的孺慕之情。

必須一提的是,徐明諤以他對益陽地方歷史的了解,作出始祖名輔「奉朝命來益屯墾」的論述,應是最能反映事實的說法。《中湘徐氏五修族譜》初修序謂「隆峯公由吳遷楚,下屯潭邑四都七甲實竹塘」,應該也是事實。他們與徐達的關係,或許可以從另一部〔山東濟甯〕《徐氏家譜》遙想一二。是譜〈甲子聯譜序〉有云:

我族眾多於有明開國初由蘇北遷,因流溯源,允係一本,遂有聯譜之議。……考姓氏譜所載,徐姓東海郡伯益佐禹有功,封其子若木於徐,即以國為姓。歷夏商周為諸侯,迨東周季年,徐偃王為楚所敗,遂致失國,子孫宗族或逃於晉,或潛於野。蘇乃徐國故址,以故蘇省崑山徐姓最著。查我族各村舊譜,多係於明之初葉,隨大元帥天德公由蘇北徙,亦多有身列行伍,建功立業,屯田於此者,故屯戶居多。間有自晉省來者,亦失國後逃於晉者也。天德公諱達,字天德,諡武甯,追封中山王,肖像有明功臣廟,我族眾多其近支。徐姓之由蘇而魯,天德公之力居多焉。

徐達一生南征北討,跟隨他的將士中不乏徐姓者;又因他身為開國功臣一向形象良好,意欲攀附者眾。上文所舉各種亂象,應即各顯神通的結果。

餘論:明初湖廣地區的魚課與軍戶的關係

本文由號稱資陽徐氏始遷祖徐名輔親筆之〈三傳〉入手,參照同族七種支譜以及同姓異宗譜四種,首先考察各譜修纂者「以何為據」的問題,通過雙方對彼此掌握的證據所作的攻防,試圖理解資陽徐氏各支譜對祖先世系排序先後乃至先祖來歷認知差異之源由。繼而透過史料解讀的過程,期能發掘出與軍籍、軍役相關的訊息。最後討論資陽徐氏與徐達乃至豐城徐氏間的關係。由於時間有限,參考的資料有限,能夠觀察到的現象自很有限,但由魏國、定國兩公府對徐二八居士墓的態度,可以看出時人認祖常欲攀附貴顯,其風氣之盛竟至貴顯如徐達後人亦不能免俗。至於自伯益、徐稺乃至徐明常、徐惟勤、徐達的系譜,究竟自何時開始成形並在民間流傳,是否曾為徐達後人引為己用,還需要更多材料才能進一步釐清。

回到本文最關注的議題,也就是〈三傳〉內容真偽之辨,儘管其中有關先祖出任武職的敘述全屬造假,徐名輔與徐達,以及馬阿與馬皇后、宋國公的關係也都是假,但跳脫這些自抬身價、攀附貴顯的部分,其他有關徐名輔在益陽開基立業乃至軍民田買賣的描述卻又都栩栩如生,鮮活如在眼前。特別是對三子因與方家爭山界遭人射死,四、五、六子於靖難間隨軍征戰最後落為軍戶;以及義子被垛充軍,先為貼戶再由貼轉正,由義孫親赴貴州平壩衛任役等事,可說是娓娓道來,全不隱諱。筆者因此以為,〈三傳〉所述應有相當程度反映了明初湖廣地區垛集軍戶的存在實態。

通過上文的考察,我們知道長沙衛在洪武五年成立時,曾「以各布政司并本省各府州縣民自歸附丘指揮并南雄侯、江英侯部下者垛充本衛軍士,共得五千六百名」,徐名輔很可能就在這第一波被垛充軍。幾年後他離開長沙衛去尋找適當屯墾地,先在水磯口停留了三年,再攜六子轉赴益陽;留下的七、八二子此後即定居水磯口,他們所耕種的不無可能即是屯田。遷居益陽的徐名輔在當地有了快速發展,除了報縣領墾的軍田三百畝,陸續又收購了不少民田,與當地居民間存在不少軍民田買賣關係。洪武二十二年,湖廣展開大規模垛集,名輔以義子充役。燕王靖難期間,對陣雙方都曾藉召募或垛集抽取大量士兵,徐名輔的四、五、六三子極有可能就在這第三波,因應募或垛集又各自成為軍戶。

還有一點是正文中稍有提及但未多做討論的,就是徐名輔在元末所具有的「運糧軍」身分。筆者大膽推測他在元末是以漁船船戶被徵召運糧;到了甲辰年(元至正二十四年,1364)正月,朱元璋自立為吳王以後,隨著江西、湖廣納入朱政權版圖,他負責運送的是不是也有可能根本就是魚課呢?中村治兵衛曾指出:朱元璋自立為吳王後,採納李善長之策「定楚地漁稅」;乙巳年(元至正二十五年,1365),善長又「建議江西、湖廣魚課,歲可得穀一百餘萬石以資軍餉,宜歲差官以按欺隱」,同樣得到朱元璋的認可。這麼大量的魚課米當然要靠魚戶以漁船運送,由於用途在充軍餉,稱之為運糧船似也不為過。明朝成立以後,至少在洪武十年以前,江西、湖廣仍有部分地區魚課係以米的形式徵收。其時長沙府下設有四個河泊所,分別在長沙縣南二里、湘潭縣東、湘陰縣南、益陽縣東;就中湘陰縣在元代已設有河泊所;湘潭縣河泊所設於洪武三年,隆慶二年(1568)裁;益陽縣河泊所設於洪武五年,萬曆六年(1578)裁。122長沙縣河泊所設置時間不詳,估計也在洪武初年。〈三傳〉稱洪武八年世才、世良運糧進京,由於長沙衛非運糧衛,唯一的可能運的還是魚課。

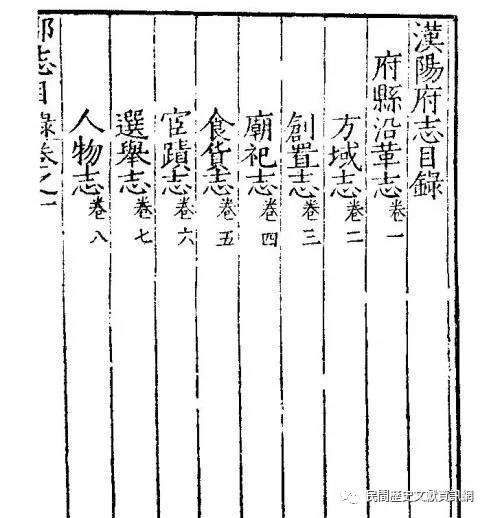

明初河泊所的建置常與衛所有關。中村治兵衛發現,不少河泊所或是藉總旗、校尉之力開設,或由之創建公署;又有不少地方的魚課,明初係以軍戶閘辦,或是以校尉「點視」之額為魚課定額。他引用[萬曆]《漢陽府志•食貨•七所魚課說》:

本朝自則壤成賦之外,澤梁雖有禁,未嘗不酌魚利之多寡,因年歲之豐歉、小民之便否,分制七所,各隨地之所近,以便催徵。自洪、永以來,以及宣德,先議鈔,後議課米。開國之初,法禁甚嚴,小民畏威,尚未懷德,每有湖業,輒不敢領。故布為功令,凡大小湖池有名可查、有地可稽者,責軍戶閘辦,各領為業,取魚辦課。其湖水泛闊,長且渺者,責令所官某、所吏某,同經紀某、商客某,招集大網戶、淺網戶、扒網戶、岸罾戶、手罾戶、花罩戶等,魚利以月計,鈔課以利計,各分浪業,眾輕易舉。行之三朝,而均平長久之法定矣。彙造赤曆,永為遵守。

所論雖是漢陽府的狀況,但仍有可供參考之處。據此,明初將漢陽水域分為兩類,其一乃「大小湖池有名可查,有地可稽者,責軍戶閘辦,各領為業,取魚辦課」;其二則為洪水期間因湖池河水泛溢形成的一大片漫無邊際的水面,由河泊所官吏會同經紀、商客,招集各類魚戶,按魚利分納鈔課。關於這條史料,徐斌,〈明代河泊所的變遷與漁戶管理:以湖廣地區為中心〉有如下的解釋:

由於先期關於漁稅的徵收等規定甚嚴,致使漁戶雖然登記在冊,但仍不敢報領湖業,從而妨礙了魚課的徵收。為此,河泊所一方面責成軍戶「閘辦」,確定更加合理的魚課數量,以打消漁戶的疑惑,讓漁戶領受湖業,取魚辦課。另一方面,亦將一些大型湖面承包給經紀、商人,由其招集漁戶取魚,從而保證了魚課的順利徵收。

除將「湖水泛闊,長且渺者」釋為「大型湖面」外;對於「有地可稽」的「大小湖池」,則以為「責軍戶閘辦」的目的不過在確定魚課數量,最終還是由魚戶領受為業。另一方面,中村氏則是將洪武、永樂、宣德「三朝」誤釋為「宋、元、明三朝」,遂至將漢陽府赤曆所載之湖池業主認作是「南宋(以來)的湖主」。

筆者以為,漢陽水域這些大小湖池,當初之所以責令軍戶閘辦,原本就有強制軍戶報領為業之意,而一旦由軍戶報領,其「業主」即為軍戶,雖繳納魚課,仍屬軍籍。上文提到徐大經在實地調查中看到的「德嘉塘」、「夢周塘」,二塘皆以先祖之字命名,與王光裕所謂「有名可查,有地可稽」,責軍戶各領為業者若合符節。此外,益陽縣境也可能還保有部分南宋以來的湖主,自始至終領有相當的湖業,〈三傳〉中多次出現的羅萬才,很可能就具有這樣的身分。

然則,上述推論是否能有效落實到〈三傳〉中的各個時間點呢?〈三傳〉明確指出,徐名輔由江西遷湖廣是配合洪武二年的政府政策,為開荒湖廣而去。同年,政府下令「凡各處漏口脫戶之人,許赴所在官司出首,與免本罪,收籍當差。凡軍、民、醫、匠、陰陽諸色戶,許各以原報抄籍為定,不許妄行變亂,違者治罪,仍從原籍」。三年,徐名輔去至長沙;十一月,政府推行戶帖制度;初到長沙的徐名輔極可能是以原本的魚戶籍申報的。五年,改潭州衛為長沙衛,徐名輔戶下有一丁被垛為軍,無關軍役的諸子可能還保有魚戶的戶籍,因而在洪武八年被賦予運送魚課米至京師的任務。九年,徐名輔奉命屯墾,為尋找合適的下屯地離開長沙衛,三年後輾轉來至益陽,在覓得下屯地的同時,也以軍戶身分報領了部分湖業,成為閘辦魚課的業主。成功的開墾經驗為他們帶來不少財富,只是隨著第二、第三波垛集造成的多名軍役,為此後的資陽徐氏帶來了無盡的紛擾。成化以後,「家難」不斷。萬曆年間一度有修譜的打算,但草譜初就,家難又起,遂被出嫁的女兒攜至外家。一直到康熙二十六年(1687)裁平壩衛、瀾滄衛,二十七年裁長沙衛,才開始認真推動修譜工作。只可惜清初修譜時可供參考的家族資料非常稀少,興、安兩房爭論的大抵不脫先祖生卒葬期、墳塋墓地所在之類的瑣事,對於導致先祖事蹟不明的累次「家難」,則是諱莫高深。

本文利用〈三傳〉中留下的蛛絲馬跡,剔除其中有關徐達、馬皇后以及先祖出任衛官等不實記載,配合過往研究經驗,希望能對明代湖廣地區垛集軍戶的存在形態提供一些新的事證。唯筆者對魚戶戶籍管理問題所知甚少,對資陽徐氏通過多次垛集後原本的魚戶籍有何改動難以判斷,只能留待將來累積更多材料後再作討論。

(本文經作者授權發佈,原載《明代研究》2015年,第二十五期,頁1-56。注釋從略,引用請參考原文。)