摘要:中国民间节气中的“六月二十四”,从普通日期衍化为全国范围内重要时间节点的过程纷繁复杂却又层次鲜明。天文历法是“六月二十四”时间节点形成的自然基础,为第一层次。亚洲大陆内部先民,通过观测天文星象,以各民族自身传统文化及信仰为基础,综合各种外来文化而择取“六月二十四”为重要节会日期。该层次显现了自然与地缘的选择,透视出传统民俗形成中自然与地缘的基础刻画。人口流动与官方认同是“六月二十四”时间节点传播扩大化的重要条件,为第二层次。川主二郎信仰文化的传播与官封二郎神、火神以及关帝信仰,客观上促进了水火信仰文化的发展,强化了“六月二十四”文化的传播。该层次体现了社会和制度的强化,透视出传统民俗发展中社会和制度的重新塑造。

关键词:六月二十四;时间节点;星回节;川主会;天文历法

在中国历史上,各民族的节日繁多,大多数都与传统农业社会的生息劳作紧密相关。其中农历六月二十四,就是一个在各民族、各地域中广泛分布的节日,具体如西南民族地区的星回节(彝族火把节)、蜀地川主会、江南观莲节、中原雷神诞、山西关公诞、山东蓬莱雨节、青海神牛会等。但六月二十四在我国本不是一个特殊的日子,那其是如何从一个普通日期变成重要时间节点的呢?同时我们发现,历史上“六月二十四”存在一个时间与空间上的不断变化过程,各地以六月二十四为节会的情形不断增多,形式与内涵亦日渐丰富,那不同地域间的“六月二十四”节会又有何种联系呢?

一直以来,学界对节日问题的讨论通常多关注节会的源流与相关风俗问题,而相对缺少以特殊日期为基础,以多元文化、多学科交融方法探讨重要时间节点如何形成与演变的研究成果。目前学界有关“六月二十四”的讨论,仅见两篇讨论彝族、羌族“六月二十四”历法意义的论文:彝族的六月二十四日为北斗星斗柄变位的时节,处于夏至左右,具有天文历法意义;羌族的“六月二十四”为古羌人和古川地古濮人“戈人”发生联系后的一种文化整合,也具有天文历法的意义,而其它具有历法意义的六月二十四日,是相关民族的先民在认识自然规律时,在不同空间里的“平行发现”,无“专利”的性质。阿牛木支和老板萨龙通过毕摩文献整理认为,“彝族火把节通常为农历六月二十四是彝历的‘布久’日与农历的六月二十四日曾经相对应的情况来说的,而不是按农历来过的彝族火把节”。李世忠与孟之仁则以跨世纪的天文观察发现彝族星回节之所以在“六月二十四”,与“鸡窝星”和月亮相遇所产生之“拖节日”有关。侯会则从信仰主体与风俗考证等角度,论证了川主生日、星回节及六月二十四诸节的产生,都与祆教二郎信仰有关,“川蜀‘二郎-川主’崇拜所体现的水神(雨神)、火神、雷神、马神、战神、酒神、戏神等因素,都可以从祆教蒂什塔尔信仰中找到根据”。以上成果为考证各“六月二十四”节会的来源提供了思路,对有关该日文化时间节点形成的研究有一定的参考意义和价值。但学界对“六月二十四”节会的研究多集中于单一节会的形成与演变过程,而缺乏对历史时期中国各民族有关这个时间节点之间关系的系统研究。基于此,本文拟以历史时期的“六月二十四”文化现象作为具体探讨主题,对历史时期中国各民族的六月二十四节会之间的关系进行系统研究,从各民族天文历法、官方政策、本土历史与外来文化等方面探讨单一时间点衍化成各民族多个节日共享时间节点的具体过程与变迁动因。

一、天文历法:“六月二十四”时间节点的产生基础

历史上各地区、各民族的“六月二十四”节会,可能是从西南各民族为源发地而流布于全国各地的。目前所见有关“六月二十四”节气的文献记载,为西南民族地区的星回节与川主会。星回节是西南地区彝、白、纳西、傈僳、哈尼、拉祜等汉藏语系藏缅语族的氐羌民族共同的传统节日,现以彝族火把节最为隆重。川主会是一种以蜀地治水文化为核心,以祭祀巴蜀乡贤名人李冰、二郎、赵昱为根基的庙会,主要流行于四川盆地及周边地区。从这两种节气的时间上来看,最早可以追溯到唐宋时期,所以西南地区应该是六月二十四时间节点的发源地。从其产生的来源看,最初可能主要是基于自然因素考虑的。

(一)星回节与六月二十四

“星回”一词最早出现于《礼记·月令》:“日穷于次,月穷于纪,星回于天,数将几终。”对此,孔颖达疏曰:“二十八宿随天而行,每日虽周天一匝,早晚不同,至于此月,复其故处,与去年季冬早晚相似,故云星回于天,数将几终者几近也。”可知古时星回指二十八宿经一年轮回复归原位之星象,表示一年已过,即所谓星回于天而除夕。关于星回节的起源,历来说法不一,有南诏祭祖、纪念阿南夫人、火烧松明楼、彝族星历“拖节日”等说。另外,《玉溪编事·骠信诗》记载星回节“未知所自始”,游国恩、刘尧汉认为它是云南土著民族固有的习俗,徐兴祥、杨新旗则认为“它基本上是中原汉族的习俗,应是从内地传入云南的节日”。

最早记载星回节时间的文献为五代的《玉溪编事》,其相关记录见于《太平广记》之转引:“南诏以十二月十六日,谓之星回节日。游于避风台,命清平官赋诗。”这说明唐宋时期星回节的时间在十二月十六日,而当时的六月二十四为祭祖日,还未发展成夏季星回节。《南诏野史》载:“先是蒙氏恐三十七部不服,选亲为诏。未久,五诏抗命。王赂剑南节度王昱求合六诏为一,朝命许之,使人谕五诏。六月二十四日祭祖不到者,罪。”康熙《寻甸州志》亦载:“南诏日强,于本年六月二十四日以祭祖集五诏。”值得注意的是,关于唐宋星回节的记载大多为“后世所言历史之叙”而带有传说性质,可信度有待商榷。至元代,才出现“六月二十四”与“十二月二十四”这两个节会时间。李京《云南志略》云:“(白人)每岁以腊月二十四日祀祖,如中州上冢之礼。六月二十四日,通夕以髙竿缚火炬照天,小儿各持松明火相烧为戏,谓之驱禳。”明清以来,星回节的时间多固定于“六月二十四(五)”和“十二月二十四(三)”。嘉靖《普安州志》载:“火炬二节。夷人每岁以冬夏二季月之二十四日为火把节,屠豕宰牛以祭其先。”所谓“冬夏二季月”,指六月和十二月。明代诸本《云南志》多载腊月、六月二节日,但此时的腊月二十四基本上已与汉族小年祭灶习俗并无二致。如正德《云南志》载:“(楚雄)戊日祭祖。镇南州僰人每月以戊日祀祖,及每岁伏日,腊月二十四具酒馔上坟。”《滇略》亦载:“节令、礼仪,大率与中土类……腊月二十四祀灶……六月二十五日,入夜,家家束松明为庭燎,杂以草花,高丈余,燃之,杀牲祭祖,老少围坐火下,饮酒达旦……谓之火把节。”至民国时期,十二月二十四日的星回节因与汉族小年合并而被取代,氐羌民族重新选择以十月太阳历、纳西历法等计算的彝历年、纳历新年等为其重要节会日期,六月二十四日的星回节则逐渐演变成如今的火把节,如民国《禄劝县志》载:“六月二十四、五日为火把节,亦谓星回节。”

前辈学者多以彝族太阳历探讨星回节的“六月二十四”,但我们发现星回节“六月二十四”的产生不仅与彝族太阳历有关,也与彝族星历关系密切。

彝族俗语有“月终火把节,年终彝历年”之说。彝族十月太阳历认为地球绕太阳走完180日为火把节,是布久(夏至)日;走完360日为彝历年,是布姑(冬至)日。这样看来,火把节与彝历年应完全对应十月太阳历的布姑(冬至)与布久(夏至),但事实却并非如此。彝族毕摩参照十月太阳历确定彝族年,但火把节的时间却被固定在了农历“六月二十四”。阿牛木支和老板萨龙认为这是由于彝历的‘布久’日曾与农历的六月二十四相对应的缘故。但是历年“布久”日与农历重合的日期众多,选择“六月二十四”显得过于巧合,两者的关联度显然还需要进一步深入分析。学界一般认同以北斗星斗柄指向判断大小年之说,《宁蒗彝族自治县志》有载:“彝族先民依据太阳的运行规律,将大小年确定为:冬至后的2日(逢闰年3日)过小年,夏至后的3天过大年。后来,效仿以北斗斗柄指定季节的方法将大小年确定为:大寒(北斗斗柄正下指)后的2天(逢闰年3日)过小年,大暑(北斗斗柄正上指)后的3天过大年,即2个星回节。”可问题是,若以阳历与农历相转换,大暑后的3天每年也在变化,并不完全固定于农历“六月二十四”。由此可见,虽然以北斗斗柄指向来解释农历六月二十四的来源缺乏一定的精准性,但可肯定六月二十四肯定与北斗星斗柄的变化有一定关系。

除十月太阳历法与北斗星斗柄观测法外,彝族还擅长以星宿在天上的位置来判断季节变化,以二十八星宿与月亮相遇之日来记日并以此创造了独特的星历。彝族星历以鸡窝星(汉名谓昴星)为二十八宿之首,将鸡窝星与月亮相遇之夜称“拖节日”,其余二十七星与月亮相遇之夜则称“路足日”。由于星象变化,一年中昴星与月亮相遇次数并不多,故“拖节日”被认为是异常吉祥的节日。彝族《星月历》(彝语为《拖节·路足那书》)中记录说:“从一月到十二月及每月都有‘拖节日’,惟有五月没有,从四月三十日开始一直到六月二十四日晚上,鸡窝星才出现并与月亮平行或稍前一点,才出现了‘拖节日’。”李世忠与孟之仁对此说进行了世纪观察,结果与彝文记录的日期相符。所以彝族选择以具有吉祥意味的六月二十四日“拖节日”为星回节,显示“六月二十四”与彝族星历关系密切。

氐羌民族古时多用十月历法,以北斗星斗柄位置观测天文时令。以白族为例,古时用十月历法,以北斗斗柄指向来定季节。但至南诏时期,中原历法就已通过官方与民间的方式不断传入大理地区,基本取代了白族古十月历,广大白族地区已开始使用中原农历。《蛮书》载:“贞元十年十月二十七日……宣敕书读册文讫,相者引南诏蒙异牟寻离位受册,次受贞元十年历日。”南诏正式奉唐正朔,第二年,“清平官尹辅酋来朝……异牟寻上表陈谢册,命及颁赐正朔”。同时,南诏民间佛教盛行,大量佛教徒从中原地区带来了丰富的汉文佛经,每部经卷均以唐历记年、月、日。自此以后,南诏官方一直采用中原历法。在此基础上,西南氐羌民族逐渐接受了以建寅为正月的立法。彝族十二月历是阴阳合历的历法,与汉族“天干和五行的关系,十二地支的属相,六十花甲的组合,宫辰的名称和用法等,都完全相同”。古代汉族地区人民在观测星象时,就已发现通过观测月亮与星宿的位置可判断气候与天气。如《尚书》载:“庶民惟星,星有好风,星有好雨”,指月亮运行至箕宿时多风,至毕宿时多雨。《诗经》亦载:“月离于毕,俾滂沱矣。”《春秋纬》云:“月离于箕,则风扬沙。”都是通过观测月亮与星宿相遇时间以测风雨的例证。

在汉族星历中,昴星又名胡星、旄头、西陆,位于西方白虎七宿(奎、娄、胃、昴、壁、觜、参)正中,属二十八宿之一。总的来看,通过昴星与月亮的位置判断气候与时令的方法应更早见于中原地区,在历史发展的过程中可能对周边少数民族影响较大。故蒋南华认为:“彝族关于二十八宿;关于北斗、九星;关于星宿分野和以星宿流伏内定时节;以北斗柄指方向、定时节、辨四季的观念及其功能作用的认识,同汉族等各民族完全一样,为中华传统天文历法之龟镜。”由此,“星回”之说与相关天文算法皆来源于中原历法,彝族星历“拖节日”的判断深受中原星历的影响,星回节的“六月二十四”是受彝族太阳历和中原历法影响的结果,是中原历法与少数民族历法结合的产物。

(二)川主会与“六月二十四”

“川主”一词最早出现在唐代,在历史上可能曾有两层意思。一是指掌管蜀地的统治者,如《续锦里耆旧传》载:“天成二年乙亥,川主斩两川监军使李严”,此处“川主”指孟知祥。宋代司马光《稽古录》卷十七亦载孟旭为“西川主”。一是指道教中的本土主人,如唐末杜光庭在《川主相公北帝醮词》《川主太师南斗大醮词》《川主周天南斗醮词》《川主大帝大药鼎炉金丹下品说》《川主九星醮词》《川主醮五符石文词》中均有相关记载。川主信仰有固定且专门的场所出现在明代,一般认为最早在明代洪武年间就已出现了,如长宁县、井研县川主宫就是如此。明代文献中也多有相关记载,如曹学佺《蜀中广记》载:“今之临清门川主庙即唐皇泽寺。”天启《滇志》记载荥经县有川主庙。万历《四川总志》卷十记载顺庆府有川主庙,卷九记载重庆府云凤山有川主庙,卷十七记载邑梅洞长官司有川主庙。清代,有关川主庙的记载繁多起来,现在留存下来的川主庙遗址也有很多。据万历《四川总志》卷十记载顺庆府川主庙:“各州县俱有,祀江渎神。”江渎神各地并不一样,一说汶川姜姓女,一说李冰父子,还有赵昱之说,但以李冰父子最为普遍。如明代陈鎏《铁牛记》:“冰,姓李,仕秦有功于蜀,民徳之,所在血食,号曰川主。”

据相关文献记载可知,川主会要早于川主庙出现。早在宋代,川主会就出现了,并且时间已经是“六月二十四”,如《东京梦华录》所载开封纪念二郎神生日盛况:“(六月)二十四日州川西灌口二郎生日,最为繁盛。庙在万胜门外一里许,敕赐神保观。”即宋代开封城已将六月二十四日定为川主会庆典日,则蜀地川主会与“六月二十四”的结合当不晚于宋代。或可进一步说,川主会节会之始便与“六月二十四”紧密结合,以致民间有“俗以六月二十四为川主诞”的认知。后世文献亦多载“六月二十四”为川主诞,如嘉靖《思南府志》载:“俗以六月二十四日、七月二十二日为土主、川主生辰。至日有庆神之举,居民盛装,神像鼓行于市,谓之迎社火。”曹学佺《蜀中广记》云:“《上南志》云:‘不午日竞渡,而六月二十四日竞渡,二郎川主诞辰也。’”“蜀郡守李冰去其地殊远,阖郡严祀之,以六月二十四日诞,唐经略安抚赵延之按部终于壁山,亦遥祀焉。”诞辰之说在文献记载中十分统一,虽李冰父子的具体生辰时远难考,具体时间难以说清,但可以肯定的是,川主会与“六月二十四”的结合十分紧密,时间上当不晚于宋代。除此之外,也有少部分地区择其他时间庆会,如合州、涪州以六月六日为李冰诞辰而行川主会,万县则选在六月十四日,雅安定于正月九日和三月三日。

现在来看,川主会之所以选择“六月二十四”这个时间节点原因复杂,相关史料记载不足,因为作为历史人物,李冰父子的生辰本身就缺乏具体记载。前面谈到星回节的六月二十四是以自然历法为基础的,而川主会“俗以六月二十四为川主诞”完全是以人文历史为基础的,两者之间的关系就显得异常神秘。这里,我们只能根据现有史料记载提供几种思路作简单推测与分析。

我们注意到最早以“六月二十四”为节会的僰人、蜀人、羌族、彝族主要是历史时期的氐羌系统民族,主要分布于中国横断山民族大走廊,共同的生息地域和民族体系可能是形成以六月二十四为节会节点的关键,也就是说氐羌民族的羌、彝等民族与同区同为氐羌系统的蜀人长时期的共处,导致了节会文化的融合。李思纯在《灌口氐神考》中,论证蜀人的二郎神为古羌族祟拜的游牧狩猎之神。李耀仙也考证了北宋末年灌口二郎神的原型为氐神杨二郎,有一个逐渐变为氐羌化的汉族李二郎的过程。罗曲认为古代羌族有“六月二十四”节日,古羌人与古濮人文化交流甚密,且古棘人(僰人)有“六月二十四”祭天之习俗,故二节起源有相互联系。从这个角度来看,二郎信仰与氐羌文化渊源颇深,川主会的“六月二十四”或与氐羌民族的星回节有较大关系,从优先角度来看,蜀人的六月二十四可能间接是以星回节的自然历法为基础的。

据史料记载,能够证明星回节和川主会间文化重合与相互影响者较多,但能直接证明二节“六月二十四”时间有关联者甚少。我们发现在清代有许多“僰人‘六月二十四’祭天”的记载,多见于清代的民间文献与地方志。除此之外,无其他史乘,故以清代民间史料遥证远古的僰人之史似有不妥。我们认为此处的“僰人”称谓,极有可能是方志编纂者在了解了当时西南民族地区以“六月二十四”为节、有祭天之俗后,以历史时期“僰人”之名称呼当时西南地区的山地少数民族。实际上,历史文献对“越”“濮”“僰”“獠”等称谓的差异并无明确的科学界定。不过,据此我们倒可以反推,在清代人们的意识中已经形成“六月二十四”为西南民族地区共同节会时间节点的认知。从星回节和川主会两个节会的时间关系来看,星回节的“六月二十四”起于南诏祭祖日,形成于宋元之际,而川地川主会与“六月二十四”的结合或节会之始也是在宋代以前,二者时间相近,由共同文化认同而衍生影响的可能性也较大。不过,整个历史时期星回节的日期一直处于动态的变化之中,从“十二月十六日”到“十二月二十四”“六月二十四”,再到“六月二十四”。“六月二十四”在宋代以前并未凸显任何独特性以至影响川主会的节会时间,现有史料也无法准确解释二节均在“六月二十四”有何直接关联。

侯会认为二郎神为祆教雨神,自宋以来有关“六月二十四”水火信仰的节会已逐渐形成,与川主会“六月二十四”有巧合之处,这成为我们探秘川主会“六月二十四”时间节点的另一种思路。五代前蜀王王衍在位(918-925)时,祆教已在蜀国传播,这与川主会“六月二十四”诞生于宋以前的时间相符。据《资治通鉴》记载:“八月戊辰,蜀主发成都,被金甲,冠珠帽,执弓矢而行,旌旗兵甲亘百余里。”后来吴任臣《十国春秋》载:“帝(王衍)被金甲、冠珠帽、执戈失而行,旌旗戈甲,连亘百余里不绝,百姓望之,谓为灌口祆神。”“被金甲、冠珠帽、执戈失而行,旌旗戈甲”的形象与二郎神一致,由此黎国韬认为“二郎神出自四川,其形成与流行于四川的祆教神有一定关系”,“二郎神的形象与祆神维施帕卡(Weshparkar)别无二致”。侯会也认为二郎神的原型就是祆教“蒂什塔尔”雨神。

我们知道,祆教流行的粟特地区同波斯一样采用古巴比伦历法。该历法一年360日,每月30天,改革后增加了5日伽萨日(Gatha)。文献对粟特岁首的记录有六月和十二月两种。《通典》引韦节《西蕃记》云:“康国人……以六月一日为岁首。”《新唐书》则载康国“以十二月为岁首,尚浮图法,祠祆神,出机巧技”。据英国学者玛丽·博伊斯(Mary Boyce)研究,“波斯历的一月六日在历法改革以后成为真正的新年,人们在这一天祭祀亡灵,集聚火庙,举行庆祝活动”。粟特历与波斯历略有不同,比鲁尼对波斯及粟特历法的考察得知波斯要比粟特早五天。故粟特新年应为一月一日,为“高级诺鲁孜”(Great Naurōz),该节是为庆祝火的创造而举行的节日。此外,粟特人还在七月一日过半年节(Faghakan),该日也庆火。“而粟特人为了与波斯历法保持一致,通常提前五天庆祝半年节,即在波斯历的七月一日。”这样推算,粟特人的半年节时间约在六月二十五日左右,这个时间与川主会的“六月二十四”有巧合之处。当然也有一种可能,即粟特半年节在农历“六月二十五”有可能是粟特人进入中原社会后,使用农历进行推算的结果。从魏晋到隋唐,粟特人因商业目的大量迁入中原社会,从而带来了祆教文化,同时也深受中国历法文化的影响,如宋亚就认为“突厥社会而来的六胡州粟特人也是使用中国历法。”

可以确定的是,历史上川主会的节会元素中或多或少带有氐羌文化、祆教文化与汉族文化的色彩,或者也可以说川主会的主体民族本身是氐羌系统民族之一,又受祆教的影响,才形成六月二十四这个节会时间节点。

从历史文化地理的地缘区位因素来看,早期奉行“六月二十四”节会的民族主要分布于亚洲大陆深处,如奉行星回节的彝族等民族、盛行川主节的蜀人、流行半年节的粟特人等。历史上的蜀人、“罗罗”(彝族)、羌族都是源于古代氐羌民族体系,主要分布在亚洲大陆的横断山系,而其族源地在亚洲大陆的中部,与历史上粟特人的区位较为接近。近些年的古代巴蜀物质文化研究也表明,成都三星堆和金沙遗址中也有一些中亚文化的影子,可能也与此有一定关系。当然,星回节、川主会、半年节的“六月二十四”时间选择,可能在历史上也有一些相互影响,也有可能完全是在相似的文化空间中各自共同选择的结果。回到这个原点,也就回到了天文历法这个自然原点上。也就是说“六月二十四”节点的最初形成是亚洲大陆内部先民通过观测天文星象,以各民族自身传统文化及信仰为基础,综合外来文化而发展起来的,故天文历法是“六月二十四”时间节点形成之根源。

二、人口流动与官方认同:“六月二十四”时间节点的传播

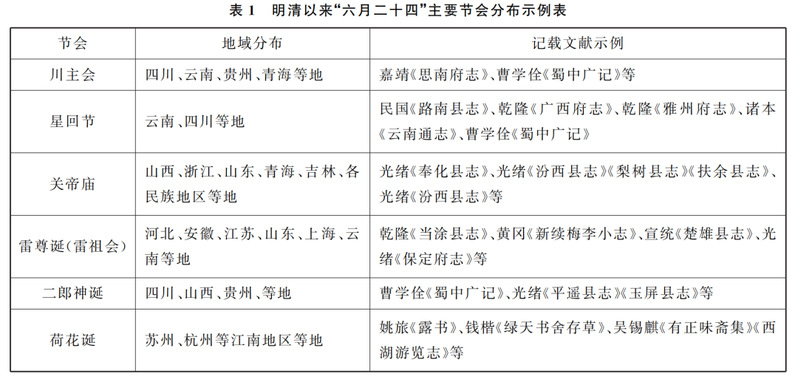

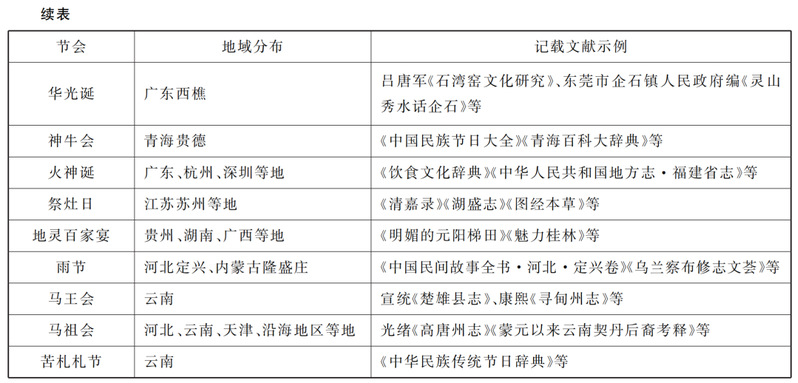

明清时期区域间的人口流动较之前显著增加,各地文化交流频繁,跨地域、跨民族的文化传播愈发兴盛。据文献所载,此时川主会与星回节仍以“六月二十四”为时间节点并广泛分布于西南地区。如《思南府志》载:“俗以六月二十四日、七月二十二日为川主生辰。”如《峒溪纤志》载:“六月二十四日名火把节,苗相聚啖牛豕。”除川主、星回二节外,全国其它地方也多有以“六月二十四”为节庆时间的现象存在(见表1)。

从以上统计来看,明清以来以六月二十四为节气时间点的地区已遍布全国,涉及今天的四川、重庆、云南、贵州、湖南、广西、河北、天津、内蒙古、江苏、浙江、广东、青海、山西、上海、安徽、山东、吉林等地。其中,不仅有民族的、小众的节会,也有一些重要的传统节会以六月二十四为时间节点,如马祖会、祭灶日、关帝会等。以上统计涉及的节会类型众多,其中之一即是“六月二十四”水火信仰类节会,如星回节、火神诞、华光诞、马王会、哈尼族“苦札札节”、祭灶日和雷尊诞等,由此可知形成了“六月二十四”火神信仰文化。

早在明代就形成了俗以六月二十四为雷尊诞的习俗,这天一般要祭祀雷神天尊。如《明史》载:“雷声普化天尊者,道家以为总司五雷。又以六月二十四日为天尊示现之日,故岁以是日遣官诣显灵宫致祭。”因古人有雷火共生的观念,雷神“掌行火于世间”,故雷尊诞在某种意义上说也是火神诞。关于火神诞的记录则更多,如光绪《广安州志》、嘉庆《金堂县志》等均载“六月二十四(三)”“六月十六日”为火神会、祝融会。清代,在季夏下旬也有三日祭火神的习俗。如光绪《善化县志》载:“每岁季夏月下旬三日致祭(火神),祭品陈设祝帛等。”这与星回节在六月下旬三日的节日时间相同。同时,华光会的会期在六月二十四,而广东西樵也以“六月二十四”为华光会。侯会论证了华光、王灵官、雷神等神都与川蜀二郎信仰相关,而二郎信仰有火神信仰元素。

清代汉族地区有“六月二十四”祭灶的习俗,如《清嘉录》载:“(六月)初四、十四、廿四日比户祀司灶,谓之谢灶。所谓‘三番谢灶,胜做一坛清醮’。”《盛湖志》载:“六月逢四日‘祀灶’。”《图经本草》亦载:“六月二十四日,民间用白鸡、黑菽、糖果祀灶神。”该日祭灶习俗亦成为火神信仰的重要组成部分。哈尼族“苦札札节”的“六月二十四”,则明显受星回节时间与节俗的影响,节日当天哈尼民众举着火把,燃起篝火欢庆。

与此同时,关公诞与雷尊诞、各地雨节等节会共同形成明清“六月二十四”水神信仰文化。雷尊诞本有水神信仰元素,这天多降雷雨,会时祭祀雷神天尊。相传雷声是关老爷磨刀的声音,那雨水便是关老爷的磨刀水,故同为关帝会。光绪《奉化县志》云:“关帝庙会六月二十四日,在城暨各市镇俱有。”光绪《汾西县志》亦载:“(关帝庙)祀以本牢,春秋二仲、五月十三日、六月二十四日各致祭,一次分祭启圣祠。”山东蓬莱当地流传“六月二十四关老爷磨杀知了”“六月二十四关公磨刀斩蔡阳”等说,说明祭关帝不仅有崇忠义之意,更有祈雨的内涵。

现在看来,历史时期的人口流动是明清“六月二十四”时间节点传播扩大化的基础。南宋以来,全国性移民活动愈发频繁,在中原民众南迁、川蜀民众东迁、两次湖广填四川、闯关东、走西口、征南调北的过程中,二郎信仰与“六月二十四”节会逐渐在全国各地传播开来。这其中,宋以来的官方封祀起到了关键性作用。宋仁宗时官方册封“郎君神”为“灵惠侯”,自此二郎神正式进入朝廷封祀行列。高承《事物纪原》载:“元丰时,国城之西,民立灌口二郎神祠,云神永康导江广济王子,王即秦李冰也。”政和七年(1117),徽宗命有司于京师建神保观敬二郎:“都人素畏事之,自春及夏,倾城男女,负土助役,名曰献土。”哲宗元祐二年(1087),因“近年京中人民春夏间多有疾疫,于灵惠侯庙请水,往往痊安”,故二郎神又被封为“灵惠应感公”。到徽宗崇宁二年(1103),诏令称此神“能出云雨,遂殄丑类”,保佑朝廷战胜西夏,加封为“昭惠灵显王”,二郎神的地位又一次上升。到绍兴二十七年(1157),朝廷敕封“英烈昭惠灵显威济王”,此时二郎神的地位达到了顶点,二郎信仰也由此走向了全国。当时江南地区亦已始传二郎信仰。景定《建康志》载:“(二郎神)庙食东南,无虑数十州。”元代官方册封李冰为“圣德宽裕英惠王”,封二郎神为“英烈昭惠灵显仁佑王”。明清以来二郎信仰传播更甚,随着蜀地民众外迁和道教传播,全国许多地区都出现了川主会馆以及二郎祠,特别是湖北、云南、贵州、青海等地川主庙逐渐增多,福建、台湾等沿海地区更是接受了二郎为其镇水之神。自此二郎神逐渐成为了国家之神,百姓凡举驱傩除疫、整治水患等行为,都无不搬请二郎。前文已言,黎国韬、侯会等学者考证二郎神原型为祆神雨神“蒂什塔尔”,其本身就是祆教之神——火神,此火为雷火,因此又是雷神。当他化作金耳朵的白马时,也是马神。故从唐末、宋代开始,“祆祠更出现在宋都开封以及经济发达的江南镇江等地”,客观上也促进了“二郎信仰”的传播。

明清时期,火神祭也被正式列入国家祀典。清代礼制规定:“火神之礼……岁以六月二十三日遣官致祭。”道光《济南府志》载:“火神会典岁以季夏下旬三日遣官致祭司火之神。”从此,农历“六月二十三”左右的三日便成了官定火神诞,客观上促进了火神、灶神信仰的传播。只是受南北方地域差异、各地具体区域文化信仰等因素的影响,时间或为二十三日,或为二十四日。

除此之外,清朝统治者为了削弱汉族百姓对岳飞的怀念,曾开展了轰轰烈烈的“扬关公,贬岳飞”之策,大力敕封关羽,鼓励民间大规模修建关帝庙,举行祭拜活动。清朝雍正三年(1725),朝廷颁令以关帝庙为武庙,并入祀典,文武百官、各省县百姓按祭孔之太牢祭仪进行春秋两祀。“追封关帝三代俱为公爵,牌位止书追封爵号,不著名氏。于京师白马关帝庙后殿供奉。遣官告祭,其山西解州,河南洛阳县冢庙。并各省府、州县择庙宇之大者,置主供奉后殿,春、秋二次致祭。”雍正八年(1730),追封关羽为武圣,以关羽为主祀的武庙(关帝庙)与孔子的文庙并列,合称文武庙。从此,关羽成为国家祭祀的主神,关帝庙会也愈发兴盛繁荣。在这种背景下,本于“五月十三”庆会的关帝庙会文化在拓展传播的过程中,也开始选择同具祈雨意义的“六月二十四”为节庆日。

总的来看,明清时期的一系列“六月二十四”节会,是在唐宋时期受自然历法影响而产生的星回节、川主会、半年节的影响下产生的,特别是川主二郎信仰文化的传播与官封二郎神、火神以及关帝,客观上促进了水火信仰文化的发展,强化了“六月二十四”文化的传播。近代以来,由于传统理念的削弱和官方倡导的消失,大多数“六月二十四”节会并未发展为大节,有的仅成为小范围内的祭祀节庆日,有的则与邻近节日相融而逐渐消亡。在“六月二十四”节会发源地或核心区的西南地区,汉民族的川主会由于受现代文化的冲击日趋式微,唯民族地区火把节等民族节气因民族自我文化认同诉求、旅游经济发展、民族文化保护等因素受国家政策的支持而愈发盛大而隆重。

三、结语

纵观历史,我们发现中国民间节气中“六月二十四”时间节点的形成与发展过程具有动态性、复杂性与多层次性特征。“六月二十四”文化现象源于唐宋时期的星回、川主二节。星回节的“六月二十四”起于南诏祭祖,产生于唐宋之际,受中原历法与少数民族星历的双重影响,独具历法意义。川主会的“六月二十四”出现在宋代以前,其产生的原因,囿于史料而颇显神秘,或与氐羌民族与祆教粟特历法相关,但该节根本上仍然缘于自然的历法。星回节、川主会、半年节三者可能在历史上互有影响,也可能各有自行的产生背景,但总的来看,历史上奉行六月二十四的星回节、川主会、半年节的民族共处亚洲大陆中部,有着共同的地缘区位基础,都有相同的自然历法选择。这便是“六月二十四”节会时间节点产生的共同背景。明清以来,“六月二十四”时间节点在移民大流动背景下不断传播至全国各地。

总的来看,中国历史上“六月二十四”时间节点形成与传播的层次性十分明显。自然历法原因是节点形成的第一层次,也是节会形成的初始原因。氐羌系统民族历法、波斯历法形成的相似性,又与共处亚洲大陆中部的共同地缘区位有一定关系。第一层次显现了自然与地缘的选择,透视出传统民俗形成中自然与地缘的基础刻画。人口流动与官方认同是第二层次的原因,也是“六月二十四”时间节点扩大传播的重要条件。官方认同下的“二郎诞”“火神诞”随历史时期的移民传播到全国各地,并将诸如关公庙会等节会时间固定到“六月二十四”时间节点上,这样“六月二十四”更像一个带有官方认同的“水火信仰”的节日壳子,各地民众均可依地域文化与自身需求往里自由添加信仰元素。第二层次显现了社会和制度的强化,透视出传统民俗发展中社会和制度的重新塑造。

(本文经杂志社授权发布,原载《民俗研究》2021年第2期,注释从略,引用请参考原文。)