摘要:“落叶归根”和“落地生根”时常是讨论移民和定居过程的主要课题。这讨论无可避免的与原乡的家庭和地域宗族的联系、断绝和再联系密切相关。救赎仪式是旅外华人处理客死异乡的祖先、使之不至于成为魂魄无依的无祀先人的重要工具。华人的救赎仪式不仅是儒家孝道的表现、对死者的慈善行为,对生者的功德的累积,同时也担演着净化人间世界,乃至令宇宙再生的角色。从社会组织的角度,仪式也有帮助团结族群、强化身份认同的作用。具体表现在救赎仪式的信仰和社会关系、华人的归乡和融入、原乡和客地的互动和以及对仪式的解析等,则皆因应宏观环境而产生因地制宜的变化。本文尝试以日本神户华侨的“普度胜会”为切入点,通过1982年、2010年和2011年三次的田野调查,讨论由中国改革开放初期到成为全球大国的约30年间,作为少数民族社群的神户华人的救赎仪式的传承和变化。从而在仪式的“变”与“不变”的观察中,尝试理解在文化协商的过程中,不同世代的神户华人如何处理祖先和先祖的问题、如何植入和解析华人的传统,以及如何对应日本和神户地区宏观环境的变化。

关键词:普度胜会;华侨;神户;救赎仪式

一、追踪研究

2010年8月19日-23日以及2011年8月18日-22日,在住友基金的资助下,时隔28年之后,笔者再度来到日本神户市调查在日华侨华人的“普度胜会”仪式活动。28年前,我在日本求学时,分别在神户和京都观察在日华侨主办的普度胜会,并且在1984年以英文发表一篇以神户为主的个案研究。一方面详细描述节日的过程,同时讨论节日对在日华侨身份认同和嵌入日本社会的关系。28年来,构成我研究课题和旨趣重要内容的主要是中国华南地方、香港以及东南亚华人社会的救赎仪式。我认为华人的救赎仪式不仅是儒家孝道的表现、对死者的慈善行为,对生者的功德的累积;同时也担演着净化人间世界、宇宙再生的角色;从社会学的角度,仪式也有帮助团结族群、强化身份认同的作用。然而,在研究过程中,我也察觉到宏观环境的变化对信仰和社会关系的影响。28年的时间也可以说是一个世代的差异。2010年、2011年笔者两次再访神户,都是抱持着下面的问题,即:希望借着神户华侨的普度胜会的再次考察,帮助我们明白文化核心和实践在时间的巨轮下如何承传、协调和改变。普度胜会是每年举办的周期性活动。因此,即使没有详细的记录,节日的行事方式也不会轻易在组织者和参与者的记忆中完全抹掉。然而,不同世代的组织者和参与者对节日、仪式的期待和理解,会否令他们有意识或无意识地改变节日的内容和执行的方式?居住环境的改变以至人群对环境的认识(如污染、噪音等环境问题),怎样影响仪式的内容?国家和地方民众、族群的关系,尤其是对日本的认同和中国的兴起、新移民和旧移民的互动,尤其是90年代以后的新移民和重新建立的“侨乡纽带”等等,它们怎样改变人们对传统仪式的看法、怎样改变传统仪式的实践?此外,普度胜会是救赎的仪式,因此,1995年神户大地震有没有改变或强化这个节日的重要性?20世纪末至21世纪初,联合国教科文组织(UNESCO)推动的非物质文化遗产(日本国内称之为“无形文化财”)成为一个强大的国际语言,在笔者研究的地域范围里,地方政府利用这一国际语言,推动文化旅游,地方社会则利用同样的话语,加强传统节日的组织、活动。那么,在1997年普度胜会成为神户市的无形文化财之后,地方政府给与的文化位置对华人的组织者和参与者,以及日本社会带来了怎样的冲击呢?

二、神户华人和灵魂救赎的机制

神户市位于日本本岛的关西(京、阪、神)地区的兵库县,是1868年开港的港口城市。洲胁一郎指出:1876年(明治9年),日本全国有华人2449人;兵库县最早有关中国人的统计出现在1874年(明治7年)的英国领事商业报告。当年兵库县有1022名外国人,其中650人为中国人。兵库县政府最早的人口统计是1878年(明治11年)“兵库县统计书”,当时的中国人有619人。洲胁一郎进一步的指出,明治初年在兵库县的中国人有两份的户籍登记:即“宁帮各号人数籍贯姓名调”和“兵库县准给清国人民籍牌”的记录。前者登录宁波帮商人、后者共有46人登记,其中广东省45人、福建省一人。综合以上数据,大抵明治初年神户为在日华人聚居的主要城市之一(约占25%)。事实上到20世纪末,神户的华人数目,恒占全日本华侨的20%左右。华人在神户开埠以前已经在此营商,主要分三江、广(东)和(福)建三帮,其中最有实力的是以宁波商人为主的三江帮。我们可以从三方面知道宁波商人在明治初年的主导地位:首先是兵库地方政府的商人户籍登记中,宁帮商人特别有其登记账册,这与其他华人有别。其次,是在1892年大阪、神户有约1000名华人。当年创立的统合阪、神华人的中华会馆的碑记中,明白指出三江帮是当地最早拥有公所的商帮。最后,是1873年(明治六年)宁波商人代表在神户的华人,向兵库县政府申请择地举行中元盂兰盆会。

实际上,至迟在1863年,已有中国人在神户经商。随着神户港口的发展,来日本的中国人和客死异乡者也快速增加。面对死亡的问题,要让灵魂有所归属、不致成为无主游魂、干扰生者的生活,在神户的华人有三种处理死亡和灵魂救赎的对应方法:

首先是华人共同捐资、构建进行丧葬仪式的关帝庙和安顿死者的“中华义园”。关帝庙在1888年由宁波商人出资兴建、土地则由广东商人郑道亨捐出。根据光绪13年(1887)徐广坤的“日本神户中华义园记”,同治十年(1871),即距离神户开港三年“中华三帮商号在神户邻近宇治野村,购地六百坪,建设义园,凡华人客逝而旅榇未归者、为集经费,暂安窀穸。嗣因地未扩充,于同治十二年夏复由德新、同孚泰、鼎泰各号,即于是处添置地壹佰四十二坪、本年夏仍由三帮捐资增购西首山地壹千六百二十七坪” 。从1871年的600坪坟地扩张到1887年2369坪坟地,显示出一方面是移民和客死异乡者数目增加的速度、另一方面是华人在神户经济力量的增长。

曽士才认为中华义园并非永久埋葬的场所。到1970年代,仍有些棺柩并没有埋葬。埋葬在坟茔内的每七到十二年即会起出,运回死者原籍家乡。各帮皆有协助运棺回乡的组织,如广东帮的“神户岭南敦善堂” “惯例每五年一次送还本国”。三江帮则依赖在上海的同乡会馆,送柩回乡。大概运柩回乡必须同乡会馆的担保和协助。然而,我们并不知道运柩回乡的确实次数和数字。据鸿山俊雄,神户华侨分别在明治10 年(1877)、21年 (1888)、33年 (1900)、42年 (1909)、大正6年 (1917)、13年 (1924)和昭和11年(1936)一共进行过七次的大规模的运柩回乡。1936年3月以后,华侨不能运棺回乡。

运柩回乡大概不是常规性的活动。因此常有“旅榇未归者”需要“暂安窀穸”, 等待下一轮的运柩。假如早年的旅外华人大部分是单身的话,这些客死异乡者的灵魂、便会留济异域。有能力的会停柩中华义园,等待下一轮的运棺回乡。没有能力的,则漂泊无依,必须依靠集体的祭祀行为,使之安息。普度胜会于是就扮演了安抚幽魂的角色。

从现有的资料看,神户华侨第一次的社区性盂兰盆会大约是在神户开埠不久的1873年,由宁波商人主办。我们目前不知道此后举办了多少次社区性的灵魂救赎仪式(例如盂兰盆会、普度胜会、中元节)。但从口述资料分析,20世纪初神户华侨的盂兰盆会主要是由广东人主办。由福建同乡会主办第一次的普度胜会在1934年举行。第二次是1938年、第三次是战后的1947年。此后每年皆由福建同乡会主办。

从仪式和灵魂救赎的角度来看,从宁波(三江帮)、广东到福清人的发展,与送棺、墓园的发展有很大关系。也许这与宁波和广东华侨开始通过在地安葬、落地生根有关。关帝庙(1888)的礼堂提供了葬仪的场所,中华墓园(1887)的建立和扩张使离世先人的魂魄有所依归,由中华会馆管理的中华义园(1871)则提供了无主先人不致成为无祀孤魂的机制。1936年“禁止回柩”的法令则进一步促进了死者的在地化。三江帮和广东帮也在这样的环境下、不再举办社区性的灵魂救赎仪式。神户是长崎和京都以外,唯一有华人举行社区性盂兰盆会的日本城市。根据1974年的统计,有8585名华人居住在神户所属的兵库县,其中82%住在神户市。虽然只有11%居住在兵库县的华人的祖籍是福建,二战后在神户举行的盂兰普度一直为福建同乡会办理。曾士才指出战前在神户的福清人主要是从事贩卖布料的行脚商人。他们主要集中在长崎、大阪和京都。二战前,福清人举办的普度大多在长崎市属于福清黄檗宗系统的崇福寺内举行。在神户,福清系的华人很少,二战前只有九户。在这一时期,福清人在神户举办了两次普度(分别是1934和1938年)。战后从1947年开始,神户华侨的普度才每年由福清人的福建同乡会在关帝庙内举行。也就是说,二战前的普度胜会是不定期的举行、大概也主要不是占华侨少数的福清人举办。1935年在神户的福清和福州人成立了兵库县华商绸业公会。据说这是1971年成立的神户福建同乡会的前身。1934年举办的普度胜会,也许和福清、福州籍人士开始打进神户的华侨社会有关。1938年的普度显然和终止运柩回乡有关。我们没有证据显示1947年以前,神户其他华侨方言群是否举办过社区性的盂兰盆会或普度胜会,也不知道1934和38年的普度是否跨方言群的活动。但我们可以基本确认:1947年以后,普度胜会是每年由福清群体主办,其它方言群参与的常规性救赎仪式。

三、田野观察:1982年仪式原型和2011年、2012年的比较

二战后神户的普度每年都在福建同乡会会址对面的关帝庙内,举行前后五天的祭祀仪式。(见图一)由于是每年举行的节日,基本的行事和仪式大抵一致。

(1)场地

普度胜会的场地既是来自各地的祭祀者交流叙旧的地方,也是子孙拜祭祖先的场所,还是僧侣进行救赎仪式的神圣空间。普度仪式在关帝庙内举行。场地大概可以分为四个部分:

(a)道场:在庙侧的礼堂。为进行仪式的主要地方。这也是平日神户华人举行丧葬的场所。

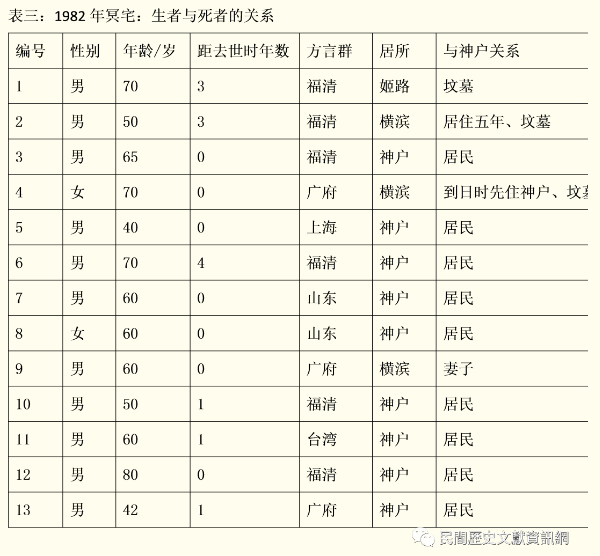

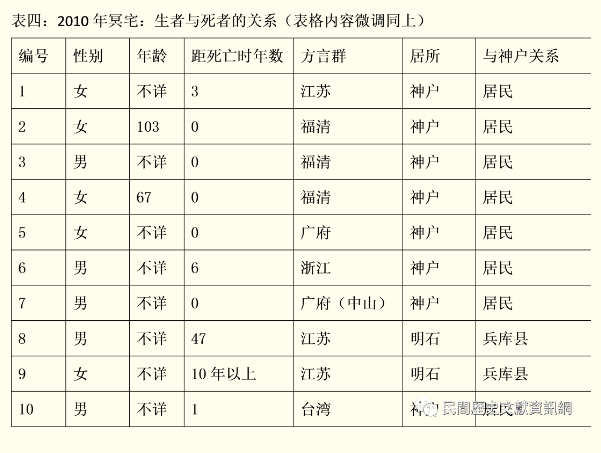

(b)冥宅:在庙前的广场。主要安放纸扎的、给死者的房屋。1982年共有13间。2010及11年分别有10 和4间。

(c)关帝庙本殿

(d)同乡会会所和厨房:膳食准备和食用、以及休息、文书的场所。2010及11年,厨房和膳食的场所,移到原来冥宅的范围。这大概和冥宅数目减少有关。

图一:1982年神户华侨普度胜会场地布置图

说明:

1-58: 祭祀对象(见附录七)

I-XIII: 冥宅

XIV:旅日华侨各姓宗祠

TLL:2010, 11年灯笼流仪式举行地方

D:膳食地方(1982年在福建同乡会内)

表文及捐款名单

表文及捐款名单

1982年,除了在距离关帝庙约半小时车程的须磨海岸实行的“灯笼流”(放水灯)仪式外,所有仪式都在关帝庙内举行。此外,在庙外挂上荧幕,每晚放映中国电影。节日期间,关帝庙本殿是人流最少的地方。礼堂虽然有较大的空间以及有空调,然而除了晚上进行仪式时外,日间较少人入内。冥宅范围,则最热闹:这是子孙拜祭祖先、同乡交谊的地方。节日期间,同乡会提供免费的素食。

2010、2011年先后取消了晚上的电影播放以及到须磨海岸进行“灯笼流”的仪式。据说前者是因为邻近居民抗议晚上电影发出的噪音而取消。因为噪音问题,也使得2000年以来神户华侨总会的舞狮队的表演,因此而取消。由于晚上10时后不能再燃烧祭品、冥宅,原来在10时30分才开始的节日高潮:“送佛仪”必须提前进行。这也简化了最后一天晚上的仪式。1980年代在海边举行的“灯笼流”仪式,因为污染海水的原因,在21世纪,也改在庙前,把纸船放在水盆上,进行象征性的“送王船”仪式。也就是说,节日集中在福建同乡会和关帝庙的范围。随着“无形文化财”热潮的淡化,神户其他方言群的关怀也日渐薄弱。这也令节日的范围完全集中在关帝庙和福建同乡会的范围。

“灯笼流”

(2)仪式

1982年前后五天的仪式主要包括前日的入魂(安坛)、开光仪式,本祭的“初日”“中日”和“最终日”。为期三天的本祭仪式活动具体包括:僧侣的早、午、晚课,每天三次为信众忏悔过去的罪孽的拜忏仪式,以及每日中午的上表仪式和晚上的施饿鬼仪式。在“中日”的下午,加插了“灯笼流”。在“最终日”的晚上,进行送佛仪、烧冥宅。本祭完成后散斋。然而,在本祭翌日的早上仍然进行了一次的补加的回向仪式,向在本祭时来不及到来的灵魂施食。并且答天公和关帝。完成后,中午宴请所有有捐献或在普度时有供奉祖先牌位的信众。1982年,每天晚上的仪式到11时以后才结束。2010年、2011年的仪式明显的简化,大抵晚上9时30分左右就已完成。

在筹办者的福建同乡会的时间表中,无疑是延续了过去的仪式内容和意义。(见下表)然而,对于仪式执行人的妥协也同样的影响了仪式后面的意义。例如说,进表仪式后为什么要“白马烧之”(时间表),这是因为需要把救赎的文告,上报天庭。2010年、2011年,在笔者观察的三天仪式活动中,只有第二天,白纸马在“灯笼流”的仪式中和纸船同时烧却。在首天和第三天的进表仪式中,并没有把纸马烧去。从仪式的角度来说,文告不能带上天庭,仪式也从而失去其意义。送王船原来是中国沿海地区很重要的送瘟仪式。过去是在海边举行的,现在据说因为污染的原因,改在庙前,把纸船放在水盆上,象征性的“送王船”。然而,28年前笔者考察的“灯笼流”是一种“放水灯”的祭祀水上死难者的意义。这对作为港口的神户,作为移民出入口岸的神户来说,有其象征意义。环境保护的意识(无论是发自华人自身的还是因为地方政府的)改变了仪式的实践方式,同时也无法避免的改变了仪式蕴涵的意义。

仪式的省略、改变与仪式执行人的改变有关。1996年因为京都万福寺内的华侨灵园拥有权的争议,迫使中止了当年京都华侨拟举办的普度胜会。业权争议要到1998年才判决和解。万福寺是来自福清的隐元禅师创建。迄二战后,该寺主持皆为祖籍福清的僧侣。1982年主持仪式的僧侣皆从万福寺聘请而来。2010、2011年则改聘黄檗宗系统的日本籍的明光寺住持及其邀请参与的日籍僧侣。在仪式上仍然维持了拜忏、出天进表(施食) 、施饿鬼(放焰口)和送佛仪。然而,省略了(禅林)早课。上午拜忏也从30至50分钟缩减到10分。烧白马也只是由纸师焚化,没有进行任何仪式。2010年原来忽略了灯笼流仪式。只是在纸师提示下,僧侣在庙门前补行。1982年的灯笼流是在海边放21盏莲灯 给水上幽魂,并没有放纸船。2010年的纸船,显然是依从纸师的意见,用来取代“水灯”。2010年的在礼堂进行仪式前的洒净,也不一致:僧侣时而洒净全场,时而洒净礼堂内的神明而已。散斋后也省略了“后回向”的仪式。僧侣只向天公和关帝酬谢,没有向迟来的幽魂读表文和施食。

这样的省略一方面和仪式执行人的改变有关。另一方面也许与关帝庙住持去世、从而缺乏仪式的监督人有关。仪式细节的改动(如该水灯为纸船)则和纸师的意见有关。

(3)祭祀对象

在关帝庙主殿内的神明并非主要的祭祀对象。他们并没有被迎请出来。只是在仪式进行时僧侣进内洒净和信众奉香,以及在散斋当天,酬谢庙内诸神明的恩典。在礼堂内安置了和地府有关的神明(如十王殿、城隍),佛教中和救赎有关的菩萨(如地藏王菩萨),以及无祀幽魂的神主(各姓宗祠、大道回生、四方亡魂、男女孤魂等等)。这些祭祀对象都是用纸和竹片扎作而成。在礼堂的进口有佛教的“转藏”层龛,以及民间信仰中的鬼差“七爷”和“八爷”。这样的布局,大概进入21世纪后也没有很大的改变。2010年在大堂中央增设了梁王和至宝和尚两位纸扎神像。据纸师说,这是福清的传统。大抵是由新的纸师提出并增置的。

在神户华侨博物馆展览厅内关于普度胜会的说明,指出“与日本的盆会不同的是普度胜会不仅供养先祖和新佛(新去世者),而且供养无祀幽魂、防范灾厄”。普度时张贴在庙门外的捐款榜文也强调普度的目的是“恭请黄檗禅宗一堂僧众、逐日讽诵大乘般若诸经、设放平等甘露、法食全堂、专申追荐---各姓门中历代祖先、以及一切无缘无食孤苦亡魂。” 也就是说,从公众的说明中,普度的主要对象为祖先和幽鬼。

在冥宅区内放置了供奉给祖先的纸造的房屋(即冥宅)。纸师和同乡会的理事,皆强调冥宅是子孙献给该年去世的所谓“新盆”以及去世三年的祖先(三回忌)。在1982年、2010年以及2011年的27个例子中,大部分如此。然而也有祖先逝去多年,因为祖先报梦、或事业不如意、心里不安等理由,在普度期间,为祖先奉献冥宅。在1982年纸做的“旅日华侨各姓宗祠”,贴有266位祖先神主。在1982年普度救赎的灵魂可以分为新盆(新亡者)、祖先、综合的无祀孤魂等三种类型。2010年、2011年“旅日华侨各姓宗祠”改为“祖先纪念堂”。同时多了两个纸做的房屋:一为“1995-2011福建同乡会逝世会员纪念堂”,一为“阪神淡路、东日本、中国四川大震灾牺牲者合祀慰灵堂”。也就是说在祖先和无主游魂之间,加插了集体的灵魂救赎对象。

注:1982年的冥宅分三等:上等470000日圆,二等350000日圆,三等200000日圆。2010年的冥宅没有分等,皆为100000日圆。

从表二可以知道,虽然神户华侨的人数增加了,但与有显著降幅的冥宅、神主和捐款人数和捐款总数比较,这个增幅显然并不显著。同时,这样的发展也许和该仪式活动的跨族群性质的减弱以及华侨入籍、逐渐采取日式的丧葬和悼念方法并且疏离和神户的地域关系有关。

(4) 组织者与参与者

战后的普度胜会仪式由来自中国福清地区的移民群体组织,具体参与者包括该地域不同的方言群。这和神户华侨的多元、多族群特征有关。然而,比较表三到表五,可以看到21世纪的冥宅对象,不仅数目递减,而且都是在神户所在的兵库县内居住,并且以福清人为主。21世纪,老华侨相继离世、他们的子孙并不积极参与普度活动。事实上,支撑着这个活动的主要是仍然在世的老华侨,1950年代来日的新华侨以及1990年代以来的新移民。年青的第三、四代华侨,除了送佛仪时,帮忙搭建焚化炉、洒水减低楮镪灰飞,很少参与。反之,大部分1990年代以后来日的“新移民”组成的同人会,积极参与节日的祭祀活动,同时为节日所需的膳食、搬运、清洁、放置祭品等工作,提供不少服务。他们都说家乡的福清话。普度胜会提供了一个说家乡话、吃家乡菜的交谊场所。其他方言群的淡出,也许与此有关。

1980年代初期,中国改革开放刚刚起步,来自中国的移民和留学生相对的少。因此,1980年代初期的盂兰普度,主要是一些所谓福清籍的老华侨负责。他们的祖辈大部分在二十世纪初移居神户。这些在神户出生、长大的第三、四代的老华侨,大部分在神户的“同文学校”毕业。他们懂得普通话但不会说方言。丧葬仪礼上,这些老华侨采用日本的佛教仪式。他们重视仪式形态多于仪式内容。他们组织普度胜会,但不干涉仪式内容。对仪式行事的解析,也仰赖僧人和纸师。1950年代,一批“新”华侨经香港来到神户定居。我们不知道这批能说家乡话的新华侨对1980年以前的普度仪式有多大的影响。但可以知道的是,1980年代的仪式是在初代的纸师和关帝庙住持的指导下进行的。1980年代后期,纸师和住持相继离世,兼之华侨和万福寺的关系的改变,普度胜会需要寻求新的仪式资源。来自福清家乡的新移民,提供了仪式、服务和财务的主要来源。

1980年,中国颁行《国籍法》,不容许定居外国的中国公民,在自愿加入或取得外国国籍后再拥有中国国籍。1985年,日本通过新的国籍法,规定如果父母同时为中国人,其孩子应为中国籍。1980年代中期以后,华人的国际结婚、尤其与日本人结婚的比例上升、中国人(籍)儿童出生率减半。即通过自然出生率的在日中国人人口减少。然而,如附录三(II)所示,1985年以后,神户华人的数目剧增。因此,1985年以后剧增的华人人口并非因为自然出生率的增加,而是和移民有密切的关系。这些第一、二代以连锁移民方式到神户的新移民,通过参与同乡会的活动,一方面强化福清的地域色彩(方言、食物),另一方面改变了仪式的内容。事实上,在2010年至2011年间,对仪式的指导和解释是1999年开始,从福清请来的纸师。

2011增加的“1995-2011福建同乡会逝世会员纪念堂”以及只有“福建同乡会”会员才有资格在送佛仪时的祭桌上,插上祈福的红色令旗等,进一步强化了福清方言群的凝聚,同时也减低了其他方言群参与的欲望,这种心态凸出反映在各姓宗祠的神主数目的锐减上。同时,这不仅直接影响到节日财政收支,而且很可能间接影响普度胜会的仪式内容。

四、小结

除了因为宏观政治环境的因素,普度仪式的发生文化变迁的内在原因是“普度”仪式文化功能和意义在现代社会的衰弱。换言之,作为信众的个人,现实生活中的修为不再仰赖普世救赎的功德,个人世界逐渐凌驾了公共社会。无可否认,2010年、2011年笔者在神户观察到的仪式在普世救赎意义上的确是弱化了。然而,从社会的角度来看,2010年初盆(即新亡者)家庭的参与并没有减少。也就是说华人社会的“宗教家庭”在死亡仪礼(death ritual)中凸显出来的这一儒家孝道的核心思想,并没有因为时间而减弱。

与香港以至东南亚华人的盂兰节/中元节相比,神户华人的普度胜会虽然同样是有关灵魂救赎的仪式活动,但是它所强调的更多的是家庭的范畴。而其他地域的华人社会的盂兰节(或中元节)似乎比较强调社区的、普世的救赎。神户华人的普度胜会,也许比较接近东南亚华人的坟山组织不定期举行的“万缘胜会”。也就是说,除了对家庭内的祖先的供奉外,在1936年以前,祭祀也许是与回柩有关。在战后的普度,则有将个体的灵魂,通过仪式,整合到总坟、家族坟的意义。然而,这样的灵魂整合的仪式,因为单一族群(方言群)主导的关系,逐渐失去跨地域、跨族群的性质。这样的发展,加上国籍法的推行以及神户华人的跨国婚姻,以及日本丧葬文化,尤其是家族坟的整合方式,也逐渐弱化了其他族群参与普度的仪式。

2010、2011年的观察是这个跨方言群、跨原乡地域的活动,较之28年前,现在更集中在神户或关西地区,并且逐渐倾向单一方言群体。也就是说,普度胜会不再是团结在日福清人甚至其它华人的跨域、跨方言群的活动。在全国恳亲会、华商大会等世俗性文娱、商贸活动的活跃下,也无可避免的取代了过去的宗教活动在侨居地的跨域的社会功能。

传统节日的维系、仪式活动的变迁与仪式的内容的解析,不仅和宏观环境有关,而且体现在人群的迁徙或移动上。神户华侨普度胜会的延续无疑是与不同世代移民的在地化过程有关。对于不同的世代,不同的人群,普度胜会具有不同的意义。它既强化族群关系(福清)、同时也弱化族群关系(跨方言群的华人社会)。仪式的宗教性和社会性也因此产生了明显差异。

(本文經作者授權發佈,原載《節日研究》2019年,第2期,頁240-262。注釋從略,引用請參考原文。)