摘要:八旗制度之运作与旗人认同之变迁,是清史研究的热点问题,以往的研究较少使用民间历史文献,也较少从普通旗人的角度 “自下而上”地思考此类重大问题。本文以一份普通的驻防汉军家谱——《福州洋屿颍川赖氏家谱》和其他相关文献为主要资料,较完整地呈现了清代驻防汉军的生活与认同之变迁。赖氏家族自康熙间驻防福州以来,经历了雍正间分防三江口,乾隆间部分 “奉命出旗”,清末出现家族整体转型的历程,清晰地展现了汉军旗人从清初驻防地方,到清中叶面临 “出旗”压力和生计困境,再到清末建构家族组织和实现地方化的转变。福州赖氏由 “旗人”到 “族人”的转型,很大程度上代表了普通汉军乃至部分满洲旗人的共同经历。

关键词:旗人族人认同地方化赖氏

一、引言

八旗制度是清朝的立国基础,长期以来一直是清史研究的重要课题。国内学术界早期的研究,主要依据各种官方文献,对八旗制度开展整体性的研究。随着研究的深入,八旗制度的专题性研究受到重视,尤其是八旗驻防的研究逐渐成为热点。这些研究通过对八旗历史的细致考证,勾勒出八旗制度在各方面的历史影响,丰富了我们对八旗制度和满族史的认识。但以往的研究基本是在制度史的研究框架内,多以 “自上而下”的视角展开分析,很少从普通旗人的视角考察这段历史。有学者尖锐地指出,造成这一现象的症结在于,大多数研究 “偏重出自朝廷的官书档案,而较少利用地方史资料。”

近年来 “新清史”研究的兴起备受瞩目,随着新资料尤其是满文资料的利用和新理论新方法的引入,八旗研究呈现出崭新的局面,学术界开始重新审视满族形成之历史及满族与清代国运之关系等重大问题。当然,要深入推进此类重大课题的研究,尚需更多的个案与实证分析,尤甚需要更多地从普通旗人的角度进行思考。有鉴于此,本文欲以普通汉军八旗为研究对象,考察清中叶以来旗人的社会生活、认同变迁与地方化问题。本文使用的基本资料是福州驻防汉军赖氏的家谱。赖氏自康熙间驻防福州以来,经历了雍正年间“大宗”分防三江口水师营,乾隆年间驻防福州省城的 “次宗”“奉命出旗”的历程,直至清末家族实现整体转型。笔者参照相关史籍,可以清晰地看到赖氏此类驻防汉军,自清中叶以来为应对“出旗”压力和生计困境,发展出各种适应性手段,比如像汉人一样建构起家族组织,不自觉地加入到地方化的进程中去。赖氏由 “旗人”到“族人”的转型,很大程度上代表了清代众多汉军旗人乃至部分满洲旗人的共同经历。

二、驻防制度与“在旗”生活

福州八旗驻防,始于顺治十三年(1656) 固山额真郎赛等统率旗兵镇守福州。不久,随着靖南王耿继茂移镇闽疆,福州驻防旋即撤销。康熙初年平定“三藩之乱”之后,清廷重新重视福州的战略地位,复设八旗驻防部队,由将军、副都统统领。与顺治年间3000满洲“正披甲”驻防福州不同,康熙初年复设的驻防部队,专驻的不是满洲八旗,而是汉军镶黄、正白、镶白、正蓝四旗( “四旗营”) 。四旗营的来源主要有两部分: 一是杭州副都统胡启元从杭州率调来闽的部分驻防旗兵,计有兵匠1000余名; 二是原耿精忠“归入上三旗”的马兵1000名,也被编入驻防部队,“在四旗内行走”。四旗营由2000余名兵匠组成,这一规模一直维持到乾隆初年。

雍正年间三江口水师旗营的设立,标志着福州汉军驻防体制的重大调整。当时鉴于三江口——闽江、琴江和乌龙江的交汇处——在军事上的重要地位,又因该地“去海不远,密迩省城”,将军蔡良、总督高其倬于雍正六年(1728) 会奏设立汉军水师旗营。按规定,水师旗营额设兵匠600名,其中300名由原先在将军、总督、巡抚三标中食粮当差的“四旗壮丁”拨充,200名由“省城驻防另户闲散壮丁顶补”,另100名则从海坛、闽安二营中“谙练水师船只”的兵丁中调拨。

省城四旗营和三江口水师旗营的组建显示,福州驻防部队的来源相对复杂,有相当一部分兵匠原先的出身并非汉军“旗人”,然一旦被编入驻防部队,他们就都拥有了“在旗”的身份。构成福州驻防汉军主体的,是领催、马兵、步兵等下级军官和普通士兵,其人数大致在2500人左右。以乾隆初年为例,省城的四旗营共有领催242名、马兵1400余名、步兵347名。三江口的水师旗营共有领催30名、马步兵470余名。驻防部队人数看似不多,但其家属人数却十分庞大,由此构成了数量不小的、对福州社会有特殊影响的旗人群体。

汉军旗人镇守地方时,享有充分的生活保障。驻防省城的四旗营专门划有“旗汛”地界,其间建造了4700余间供旗人居住办公的“官署”和“兵房”。按规定,领催可分到住屋3间,马兵、步兵、匠役等可分到住屋2间。驻防三江口的水师旗营设有专门的城垣,周围计2里零3 分。城墙内共建有1300余间官署和兵房,每名兵匠能分到住屋2间。

住房之外,汉军旗人还享有稳定的俸饷收入。以乾隆初年的规定为例,省城的四旗营共有领催242名,他们每月均可支领3 两饷银和2石5斗糙米(10名口) 及3匹额马的谷草银; 1400余名马兵每月也可支领2两饷银、2石5斗糙米(10名口) 、3匹额马的谷草银; 步兵347名,每名每月可支领1两饷银、5斗糙米( 2名口) 。领催、马兵这样的“马甲”职缺,与步兵相比,每月俸饷优越得多,仅多出的“三匹额马谷草银”一项就可折成“大料8两4钱,小料7两3钱”,数量相当可观。对广大旗人而言,家中若有壮丁在四旗营披甲当差,尤其是调充领催、马兵等“马甲”职缺,其生活将很宽裕。

水师旗营兵匠的俸饷收入,较省城四旗营少了许多。水师旗营共有领催30名,每名每月仅支领3两饷银、1石糙米,不支领“额马谷草银”; 兵470余名,每名每月仅支领2两饷银、1石糙米,也不支领“额马谷草银”。由于水师旗营收入与省城四旗营有较大差距,当时从省城四旗营( 俗称“老四旗”) 调选壮丁拨防水师时,老四旗壮丁往往因“粮饷不优,多半裹足不前”; 加之水师旗营“地处海滨,每秋冬两季,大风屡作,汹涛怒吼”,老四旗无不视水师旗营为畏途,老四旗甚至“有饬家丁冒充本名拨充者”。这些冒名拨充的家丁被称为“奴才甲”,“只准充当兵额,不准升官”。

此外,四旗营和水师旗营各兵匠也享受多项朝廷特颁的福利待遇。雍正七年(1729) ,福州驻防曾奉上谕在藩库内支银二万两生息,“如该处驻防兵丁家有吉凶之事,将息银酌量赏给,以济其用”。赏银的具体数目为,四旗营的领催和马兵、水师旗营的领催,逢红事赏银6两,遇白事赏银7两; 其余兵匠逢红事赏银5两,遇白事赏银6两。此外,旗营官兵遇红白事,尚可依据不同的职级,借出数量不等的“公项银”使用,日后于俸饷内按月扣还。这类资助与借贷的数额虽然不大,但有助于广大旗人,尤其是普通兵匠应对特殊时期资金紧缺的状况。

为了维持旗人的特殊地位,清廷通过种种方式,限制“在旗”社群与当地社会的接触,四旗营“旗汛”与水师旗营城垣的设立,就是最明显的例子。为防止旗、民混杂,福州省城划出了专门的“旗汛”地界,规定“于设栅各处,由协领、佐领各前锋一名,领催四名,轮流值班稽查。即以栅门为城门,早开晚闭,不准旗兵无事游荡。”旗汛之内旗人即使“历岁久远,间有迁移,但不得令越出旗汛,以失驻防之根本”。与省城的“旗汛”相比,水师旗营的城垣更具有隔离旗、民的效果。水师旗营自雍正年间立营开始,就着手设立城垣,其初仅建有“临江一面”的城垣和城门。乾隆二年(1737) ,经奏准添筑了其余三面,由此形成周围2里3分的完整城垣。旗营城垣的出现,不仅在视觉上形成“在旗”社群与当地社会的自然区隔,而且在心理上也形成“旗人”与“民人”之间的严格分离。一直到民国初年,尽管旗营水师后裔已很大程度被地方化了,但他们在编订乡土志书《琴江志》和《琴江续志》时,仍以“围墙内”、“围墙外”来区分自身与当地其他人群。

三江口水师营官兵

就旗丁家口的“回京归旗”政策,目的也是维持旗、民区隔,限制“在旗”社群与地方社会融合。按照定例,驻防官兵病故后,其家口达十名以上者,须于当年递送“回京归旗”; 家口不足十名的,俟次年汇送。这一规定显然容易导致“在外当差者转以驻防为传舍,未免心怀瞻顾,不图久远之计”,而且,由于回京归旗政策之施行,需“咨送络绎,亦觉纷繁,地方官颇以为累”。因此,从雍正二年(1724) 开始,上述规定得到修正。如允许那些“在京并无产业、亲族可依”,且“有弟男子侄现披甲者可以养赡”的寡妇,免其汇送京师; 寡妇若情愿改适旗人的,则允许其改嫁。乾隆二十一年(1756) ,又颁布上谕,“加恩”驻防兵丁,“准其在外置立产业,病故后即在该处埋葬,其寡妻停其送京”,还专门为福州驻防汉军中的无力营葬者划出200余亩的公共茔地,明确规定“所有呈请回京之例着停止,著为例。”

雍正年间驻防汉军中“清书官学”的设置,则是为了培养专门的满语人才,维系旗人对“满洲根本”的向心力。雍正五年(1727) ,福州副都统阿尔赛陛见时,曾奉上谕: “尔福建汉军原是旗下,若不晓满文,即昧根本。尔回去时必教导他学满洲话、满洲书”。驻防当局为此设立了以教授满文为主要内容的清书官学,选拔四旗子弟进学。乾隆初年,四旗共核定“官学生”120名,每旗30名; 每旗还设立1名“总学长”,由长于清语、清书的披甲人员充当,分管各旗学生。官学生每月须参加翻译、编话和缮写清字三项考试。优秀的官学生还可充当清字外郎,有补充马甲营缺之优先权。清书官学的设立和“清话”( “满洲话”) 、“清书”( “满洲书”) 的推广,有助于在汉军旗人中强化“满洲”文化认同,这反过来也加深了驻防旗人与当地社会之间的区隔。在这样的制度安排下,汉军旗人被编入特定户籍,不事四民生业,以披甲吃粮为主要生活来源,享受各种福利保障,具有强烈的优越感与“满洲”认同。

三、“在旗”与“出旗”

驻防旗人作为清廷“镇守”地方的政治象征和军事凭恃,享有各种社会特权和生活保障,但雍乾以后,随着八旗人口的迅速增长,驻防旗人的生活水平日趋下降。尤其是清廷为满足在京满洲旗人的就业需要,从乾隆初年开始在汉军中推行“出旗为民”的政策,这极大地冲击了汉军旗人原先“披甲吃粮”的生活模式。在这种大的形势变动之下,福州的汉军旗人面临着从“在旗”向“出旗”的艰难转变。

如前述,康熙年间,福州汉军旗人的数量尚十分有限,但福州驻防汉军人数不敷的状况,随着时间的推移逐渐改变。署福州将军石文焯,在雍正元年(1723) 曾奏报,福州驻防汉军已经“人口蕃滋,度日艰难”。“人口蕃滋”现象的出现,意味着适龄壮丁的大量增长。这势必要求增加相应的“披甲”岗位,为数量日增的适龄壮丁寻找出路。但福州的驻防体制自康熙初年组建以来,除了在雍正年间新建三江口水师旗营外,从未进行过重大调整,各营人数没有什么变化。这导致大量适龄壮丁“披甲”无望,“余丁”日益累积。这些余丁的生活十分贫困,但根据旧制,在籍旗人即使“披甲”无望,也不得从事四民生业,这导致适龄壮丁开始激烈竞争“披甲”的机会。

福州驻防汉军因人口迅速增长而日益陷于贫困的情况,在全国汉军中具有普遍性。在乾隆七年(1742) 四月的一道上谕中,乾隆皇帝就指出:

八旗汉军自从龙定鼎以来,国家休养生息,户口日繁。其出仕当差者,原有俸禄钱粮足资养赡。第闲散人多,生计未免窘迫。又因限于成例,外任人员既不能置产另居; 而闲散之人,外省即有亲友可依,及手艺工作可以别出营生者,皆为定例所拘,不得前往。以致袖手坐食,困守一隅,深堪轸念。

于此,为“广其谋生之路”,皇帝决定在汉军中推行“自愿”出旗的政策,“如有愿改归原籍者,准其与该处民人,一例编入保甲。有不愿改入原籍,而外省可以居住者,不拘道里远近,准其前往入籍居住。”并且特别声明,此举“原为汉军人等生齿日多,筹久远安全计,出自特恩……并非逐伊等使之出旗为民,亦非为国家粮饷有所不给”所致。

“户口日繁”与“生计窘迫”等问题,在当时整个八旗体系中实际已经相当普遍和严重化。“大抵清于八旗皆以国力豢养之。及后孳生蕃衍,虽岁糜数百万金,犹苦不给,而逃人之禁复严,旗民坐是日形困敝。”但为维持“满洲”根本,清廷采取满汉有别的原则,在汉军中全面推行“出旗”政策,这极大地冲击了驻防体制下的汉军旗人社会。

乾隆十九年(1754) 三月,鉴于在京满洲旗人日增,大量适龄壮丁披甲无望,乾隆皇帝专门向闽浙总督喀尔吉善、福州将军新柱发出上谕,要求“将彼处汉军人等,或亦照京城汉军之例,各听其散处经营。……所出之缺,即将京城满洲兵派往顶补。”出旗汉军俟“将军标绿旗营兵缺出,将伊等转补。”据称,其好处在于“京城满洲既得以疏通,而本处汉军等,于生计之道亦得自由”。七月,闽浙总督与福州将军会奏,提出六条办法:

一、愿为民之汉军,无论世族、闲散,准入民籍;

一、愿为民而别无生计,惟藉粮饷赡养者,分派近省绿营坐补粮缺;

一、汉军甲兵尽马甲先改一半,以便满洲兵坐补;

一、汉军原住房屋,均留给新派满洲兵;

一、暂留汉军水师兵,令满洲兵渐次学习顶补;

一、派出京城满洲兵,应分次分路行走。

该办法虽然标榜对汉军出旗采取“自愿”的原则,而实际上汉军并无选择的余地,在“原设之四旗汉军各官兵”中推行的实际是强制性的“悉令出旗”政策。而且依照办法,其“原住房屋”也须让出供“新派满洲兵”居住。省城四旗营的汉军出旗后,“其出旗愿补绿营之兵”须“强壮技娴者”方有资格,且“必俟绿营缺出,始可顶补”,大多数人只能面临“概令出旗为民”的命运。此后,驻防省城的汉军“四旗营”改组为“满洲八旗”营。

以上主要从制度史的层面分析了驻防汉军由“在旗”到“出旗”的历程,下面将结合相关事例,特别是赖氏的个案,讨论这一转变对汉军旗人生活的实际影响。驻防福州的赖氏,依照清末民初的分法,包括“大宗”和“次宗”两支,前者于雍正年间分防三江口水师营,后者虽然留在省城但后来却被迫“出旗”为民。无论是“出旗”的“次宗”还是继续身为“旗下”的“大宗”,都面临着种种生存压力,迫使他们努力探索对应之道。

例如,属于赖氏留防省城“次宗”的赖良,原充省城四旗营右翼领催,他在乾隆二十五年(1760) “奉文出旗”后,开始籍隶福州。赖氏“次宗”出旗后,生计立即陷入贫困,赖良之孙赖长茂和赖长寿,家谱上都记载“未娶”。为了应对生计上的窘境,出旗后赖氏多散居各处,各自谋食。赖良之季子赖天鹏曾“挈眷远客”,后“夫妇俱卒于漳”; 赖良之孙赖长茂、赖长凝远游闽南,最后分别“葬于漳郡西关外”和“葬于漳郡南靖城外”; 赖良的曾孙赖宸,为谋衣食“就馆延平( 今福建南平) ”;赖良的玄孙赖以杭在光绪年间甚至不远千里“渡台就馆”,最后“不通音信,未知存亡”。

不过,出旗后的赖氏“次宗”,经过几代人的努力,生计模式逐渐改变,昔日“披甲尚武”的传统开始为“诗书传家”的家风所取代。赖良出旗后,其孙赖长春开始捐纳“候选县丞”,其曾孙赖宣、赖宸都拥有“国学生”的学衔和“候补巡检”的职衔,其玄孙赖以桐、赖以梁、赖以棠等都取得诸如“军功五品顶戴”、“候选运同,赏戴蓝翎”等职衔,其来孙赖丰炎顺应时势,还取得“法政讲习毕业生”和“派充春育小学堂教员”等新式功名和职位。

前述关于汉军出旗的六条办法,主要是针对省城的四旗营而制定的,其中唯有“暂留汉军水师兵,令满洲兵渐次学习顶补”一条涉及三江口水师旗营。汉军水师营“暂留”的原因,主要是出于便利分批出旗的需要。按计划,至省城的汉军逐步为满洲八旗顶补完毕以后,才考虑水师汉军的出旗事项。但在省城的汉军全部出旗后,由于满人无法忍受三江口的恶劣环境和低下的薪资标准而不愿前往,水师营的汉军因此幸运地得以保留。

三江口水师汉军虽然未遭遣散,但人多甲少的情况却并未改变,水师汉军面临的生计压力也没有任何减轻。例如,赖氏“大宗”自赖坤移驻三江口水师营以来,从第二代开始,就出现严重的贫困化。赖坤之子赖彩玉为“入伍”军士,“家故贫,而饮食兼人”,其子赖通照等“孝道无形,常私自节腹以为养”。赖彩玉之子赖通照,尽管担任基层军官——领催一职,但“俸薪甚微,仰事俯育,日且不给”,甚至连“中馈米盐琐屑”都“缺乏”。为“上以裕老亲甘旨之奉,下以储后人读书之资”,赖通照开始兼营“贸易”,并自谓这种兼职是出于不得已,“吾非乐此而为之”。

汉军贫困化的另一个表现,是“未娶”情况的大量出现。赖氏“大宗”自移驻洋屿第二代开始,就有2位“未娶”; 第三代更有4位“未娶”; 第四代又有4位“未娶”。许多房支因此绝后。生活于乾隆至道光间的赖安,曾沉痛地总结赖氏“大宗”的发展史,认为本支“门祚衰薄,几至不绝如缕”的主要原因,在于“以循例得饷”而“力难授室”,以致“式微”。水师营汉军“人多甲少”、生计困难等问题,当局无法有效解决,也很少进行干预和调整。光绪年间将军曾祺,曾从水师汉军中“特挑壮丁数十人,拨往南教场提督孙开华麾下充当兵额”,试图缓解“人多甲少”的问题。这是一次罕见的积极干预行动,但效果相当有限, “各兵所得饷银,尚不敷赡养家口,多半辞差就商”。

为解决生计上的困难,水师营汉军不得不多方筹维,常见的方式是兼职或专职从事“贸易”。例如除上述的赖通照外,他的亲家李澎,担任“右翼骁骑校记名以防御用”的职务,此公“向立质库”,常常以典质满限的“布衣、布裙宜汉妆者”散给亲戚。又如许维干,他继承父业,经营“杂货生理”。但由于经营不善,只好将“生理收理”,随之出现“生计颇窘”的境况。许维干之子许佑铭生有4子3女,“食指浩繁”,“杂货生理”歇业后,全家仅藉许维干、许佑铭父子“甲缺二分”艰难度活。所幸许佑铭考中举人,“历年舌耕,济以勤俭,家颇小康。”

嘉庆以后,随着针对旗人参加科举的优惠政策的实施,水师汉军中科举人才日增,科举考试逐渐成为摆脱生计困境的有效出路。按清初的规定,各省驻防子弟乡试,均须赴顺天一体应试,“道途遥远者,每以艰于资斧,裹足不前”。嘉庆十八年(1816) 修订办法,各省驻防子弟“准其于本省就近考试入学”,这大大减轻了各地旗人入京应举的负担。驻防子弟可在各省应乡试,还专门“编立旗字号,另额取中”,“学政录送十名,准取中一名”,这种十名取一名的录取概率是相当高的。对承受着巨大生计压力的驻防旗人而言,参加科举考试极具吸引力,三江口水师旗营此后出现了持续的科举热潮。据民国《琴江志》记载,嘉庆以前,水师旗营从未出现一位科举功名拥有者; 嘉庆七年(1802) 至二十一年(1816) ,水师旗营仅出现文生员10名; 嘉庆二十一年以后,科举事业骤然兴盛,共出现文生员287名、文举人65名、武举人49名、进士2名。科举为旗人摆脱生活困境提供了可能的出路,也为水师汉军从“军功”起家向“科举”立族转变提供了条件。例如许氏家族,自许正魁在嘉庆十一年(1806) 考中文生员后,就注意培植科举人才,鼓励读书风气。许正魁升任佐领后,“常饬戚族子弟,每夜来署诵书,每人限通宵烛一枝,烛尽见跋,饮粥归家,率以为常。”其子许汝成、许汝培、曾孙许赞勋“先后举于乡”; 其孙许国昌升正旗营正防御; 其曾孙许赞功、玄孙许建韶、许建基,都考中生员。“人以为世济书香”。

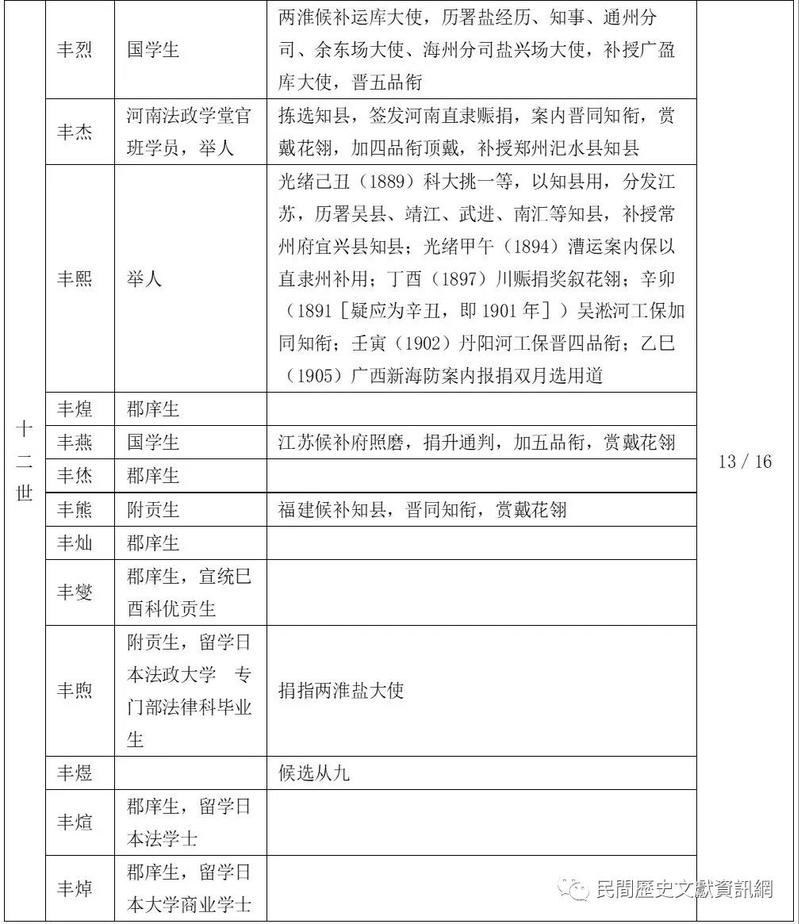

赖氏的例子比许氏更加典型。生活于乾隆至道光年间担任领催的赖通照,因人口繁滋而“家素贫”,甚至到了“饔飧不给”的地步,尽管如此,他却尽力“维持家计”,命其子赖安“无预”生计,“专意读书”。在这种条件下努力读书和参加科考的赖安,对生活的困顿有深切的体验,一度打算“弃文就武”,欲“就挑领催,得俸薪以纾父困”。他甚至在考中生员、举人后,“习骑射……仍不辍问”。时任福州将军的萨炳阿“闻而嘉之,不令与挑,而筹款助试。”赖家由此幸免于“弃文就武”,并形成良好的读书应举传统。赖安之侄赖以森,“课子读书甚严,或延名师于家,或命负笈于省,望熊( 赖丰熊) 等成名固甚切。”赖以森经常勉励子侄“读书立志,克绍书香”。赖氏由此成为水师营著名的科举世家,“( 赖) 安大骋骥足,而( 赖) 骞子以森、以权亦接踵贵显至封翁,曾、元辈服官不下十余人。”至晚清兴办新式学堂,提倡留学教育,赖家子弟又积极抓住机会,热心参与新式教育,甚至远赴东洋留学。这样,到清末民初之际,赖氏家族可谓人才济济,不仅旧式功名获得者人数众多,各种新式“毕业生”、“肄业生”或“留学生”也不在少数,其中颇不乏既拥有旧功名又拥有新学衔的“过渡性人才”。为直观说明起见,兹据《福州洋屿颍川赖氏家谱》,将水师营赖氏“大宗”的新旧科举教育人才罗列于表1。

资料来源:《福州洋屿颍川赖氏家谱》卷下《世系》,第9下-16上、34上-54下页。

表1 显示出赖家的科举事业,自赖安创始以来,到以字辈、丰字辈两代进入鼎盛。统计资料截止于家谱最终形成的1914年,尽管履字辈大多尚在幼年,但已有数位年纪较长者取得新旧功名或学衔,显示出履字辈强大的人才发展潜力。赖氏“大宗”人才发展所呈现出的这种持续性特征,反映出水师营旗人在因应生存困境上的成功探索,往昔以“从龙入关”、“入闽平逆”自我标榜的汉军旗人,逐渐蜕变为孜孜于科举经营的地方化家族了。

四、从“旗人”到“族人”

现琴江村

在福州驻防史的早期,“在旗”制度的存在,阻隔了旗人与地方社会之间的直接联系。随着“出旗”政策的推行,省城四旗营的汉军开始加入民籍,逐渐从“在旗”共同体分离。三江口水师营的汉军虽未“出旗”,但在生计恶化的情况下,由于“在旗”共同体的扶助功能日渐失效,他们不得不引入各种应对手段,向“在旗”共同体之外寻求认同。与“在旗”共同体联系的松懈化,意味着这些原本游离于地方社会的旗人,开始重新定位自身的角色,不可避免地朝“地方化”的方向迈进。在这一进程中,家族组织扮演了重要的作用。

“出旗”以前,福州驻防旗人的家族观念十分淡漠,家族世系长期无人关注。以赖氏为例,对家族早期历史的了解,仅仅停留于在清初“仗策入关”、康熙间“讨定耿藩”、雍正时“徙驻洋屿”等驻防汉军的共同历史记忆上,大量细节无从知晓。传说中“明时始祖宠宁公以前荒远不可考”,五世祖赖邦俊是“族中父老相传谓仗策入关者”,亦因“世远年湮,无谱系可考”。即使是五世至六世间“驻防福州”以来的家族史,也存在大量不清楚的地方。这是因为,居于其历史记忆核心的不是家族,而是“在旗”的经历。

清中叶以来,随着“出旗”政策的推行和生计的持续恶化,驻防省城的汉军被迫全部“出旗”,三江口水师汉军虽未“出旗”,但“在旗”共同体的整合功能已大为减弱。《福州洋屿颍川赖氏家谱》中出现的多例“挈眷远客”、“出外未归”,或“葬于漳郡西关外”、“葬于漳郡南靖城外”等记载,就反映上述情况是实际存在的。因此,无论是“出旗”者还是“在旗”者,都期待能有效地整合这个行将涣散的群体,共同应对生存的困境。嘉庆年间,赖安在准备合修赖氏“大宗”( 三江口水师营“在旗”一支) 与“次宗”( 省城四旗营“出旗”一支) 的家谱时,明确指出整合大宗与次宗的重要性。赖安认为,若“无谱以纪之”,不但“聚族而居”的大宗“将有数典而忘祖者”,大宗、次宗之间由于存在户籍差别,日后更难保不会出现“同体同姓而吴越”的情况。而且,次宗自“奉文出旗,籍福州”以来,“已有散处也”,若不找到切实有效的办法,“何术以联之?”赖安后来在手订家谱凡例时着重指出,只有弱化大宗、次宗之间的户籍差别,才能突出二者“同属一本”的家族本位:

次宗至恭谨公以后,入籍福州。今在旗者,大宗子孙也。虽族有旗籍、民籍之别,同属一本,后世修谱者当一体合辑。

至民国初年,随着八旗驻防制度的彻底解体,赖氏家族更强烈地感受到应弱化大宗、次宗户籍差别,突出赖氏家族“同属一本”的紧迫需要。赖丰烈在续修《赖氏家谱》时,曾增加3条新凡例,第一条就建议“自改革( 辛亥革命) 后,驻防旗籍隐然取消,吾族本有给牌为民占籍福州者,此后族人似须隶入民籍为宜。”

随着家族意识的强化,家谱的编撰也提上日程。目前所知赖氏家谱最早编撰,始于赖良。赖良属于赖氏“次宗”,原充省城驻四旗营的右翼领催一职,于乾隆二十五年(1760) “奉文出旗”。出旗后的生存环境,与“在旗”时代肯定存在较大的差异,赖良对此必然有深刻的体会。赖良首撰赖氏家谱,其初衷大概与此不无关系。赖良首撰的家谱,后人称为“手集”或“手录”,可能一直未刊刻,内容也不完备,但却为日后历次修谱打下了基础。

后世所见《福州洋屿颍川赖氏家谱》的最早版本,是由赖安编撰的。嘉庆年间,“大宗”的赖安向赖长春( 赖良之孙) 提出编撰家谱时,得到赖良的“手集一卷”。此后赖安据此手抄本,同时参考三江口水师营的“旗营编审册”,历二十余年编成留存于后世的《福州洋屿颍川赖氏家谱》的基本内容。赖安所修家谱,强调“与其广搜而失实,不如近考之有征”的编撰原则,以“从龙入关”以来的人事为主要内容,尤其侧重对“驻防福州”以来的人事记载。赖安在家谱中认为,赖氏“昔也由颍川而分为辽阳,今也不可由颍川而分为福州乎?”这种刻意在福州与家族之间建立联系的做法,反映出其自觉的地方化意识。

《赖氏家谱》的增订本,主要由赖安之子赖以彬完成。赖安于道光三十年(1850) 去世前,经“累年搜辑,成为一编,拟即付之梓人”,并遗嘱诸子日后将此稿交与次宗的赖长春“鉴定镂板”。赖安去世后,其子赖以彬扶柩回乡,将此稿呈交次宗赖长春校阅后, “知其中尚有遗漏、应行补辑者”。随后查阅了水师营“册档”和证诸墓碑,对旧谱相关记载进行增补和校正。咸丰三年(1853) ,赖以彬“服阕北上”,又适遭江南“烽火”,“行者皆不得前”,期间将该增订版家谱缮写成册。

赖以彬增订的家谱未曾刊刻,此后相当长一段时间甚至未曾“修辑”。赖以彬在同治元年(1862) 去世( 年三十六岁) 时,数子尚在幼稚,对家谱之修订与刊刻“亦未理及”。其子赖丰烈“壮年从事宦途,忽忽不觉六十余年未曾修辑。”辛亥革命爆发,赖丰烈以遗民自居,“避世闲居,检阅旧谱”,这才着手对《赖氏家谱》进行增补工作。赖丰烈向族中征求文献,对旧谱“逐细编辑,缺者补之,讹者正之,截止甲寅(1914) 冬始成”。赖丰烈将增补后的家谱交付印刷厂排印,形成《赖氏家谱》的第一个正式排印本。

嘉庆以来《赖氏家谱》的历次编撰,是推进家族组织建构的基础性工作。通过家谱中的世系展衍,全体“族人”都找到了各自的位置,从而被组织进复杂的血缘关系网络中。在家谱建构起来的血缘网络中,无论是“在旗”的大宗,还是“出旗”的次宗,都是始祖宠宁公的后裔。构成族人之间根本差异的,已不再是户籍身份,而是家族伦理关系。通过家谱中的谱系建构,不仅确认了族人的身份和位置,而且建构起一套“标准化”的家族记忆。昔日的“旗籍”认同逐渐趋于模糊,家族认同随之兴起。

如前所述,《赖氏家谱》的编撰经历了从赖良“手集”、到赖安初稿、赖以彬增订版和赖丰烈增补版( 排印本) 几个阶段。在这一过程中,通过考订校正和正疑补阙,家谱的记载逐渐从简单变得丰富,从疏松变得严密,“可信”度不断提高,体系渐趋“完善”。在家谱的这种完善化进程中,通过“可信”的方式使祖先世系清晰化一直是个难题。在《赖氏家谱》中,早期祖先的情况很不清晰。不用说“前明时人”始祖宠宁公“以上荒远无可考”,就是始祖宠宁公以后,乃至驻防福州以来的很多问题也长期无法厘清。其中四世以上祖先之生卒与墓葬等情况,均无考。五世驻防福州以后,家谱记载逐渐详细化,但仍然存在众多阙疑之处。赖宸等人的寻觅祖墓活动,就代表了赖氏家族弥补家谱记载阙疑方面的努力。

赖宸、赖以桐、赖以梁三人都属于“出旗”的次宗,生活年代大抵同时,其中赖宸最年长,生于道光二十四年(1844) ,赖以桐、赖以梁则都生于咸丰以后,三人在1914年家谱增补完竣时都还健在。他们对五世祖赖邦仁、六世祖赖光先等墓葬的寻觅和迁葬,使家谱世系记载更加清晰化。五世祖赖邦仁的情况,在旧谱中甚不清楚,墓葬、“生卒年月均失传”,甚至连“所自出”亦“未详”。据记载,赖邦仁墓葬的发现与辨识颇具传奇色彩:

公之墓系十一世族孙以桐公觅得。墓在庙后山,顶峻险大,覆坍塌。经十世族孙宸公、十一世孙以梁公细看,大墓牌仅书“邦仁赖公配朱氏康熙戊戌年( 1718) 立”。墓面宽阔,似其长男宗辉并配高氏祔葬于内。且大墓下左侧十数武小墓牌书“君显赖公配黄氏”,查谱载次男宗耀配黄氏,是耀取义字君显无疑。

赖邦仁家族墓葬群的发现与辨识,不仅填补了家谱记载的某些不足,同时也“证实”了家谱记载的“可信”。六世祖光先公一支,“未详所自出”,生卒墓葬也不详,“亦无后裔”。赖宸、赖以梁后来发现“赖母钱孺人单圹在凤邱山下,牌已欹斜”,查对家谱后,证实“乃光先公元配”。

寻墓与辨墓填补了家谱记载的某些缺失,随后开展的迁葬活动更强化了族人对墓葬所在地方社会的认同。五世祖赖邦仁家族墓葬群经辨识后,赖宸等按照福州当地习俗,将遗骨装瓮,迁葬到凤邱山家族墓地:

甲寅(1914) 清和,检大墓果得四殖,检小墓得二殖,共装六瓮。又顺检蒲岭路旁赖公长青装一殖,统葬凤邱山下石坊上、宸公胞长姊未字赖明珠墓之前,新立石总牌“康熙戊戌立,甲寅年迁”。

六世祖妣钱氏等的墓葬也采用类似的处理:

续于光绪□年检得钱氏装一殖瓮。并汇检本山,得长亲严琪琏配张氏、子品铨及营前陈祖姑子桃桃、诗诗同赖圣明配阮氏等,共装九殖瓮,统葬凤邱山下石坊之上、宸公胞姑林母赖孺人墓之前,新立石总牌。

赖宸后来“就馆延平”时,“又检得平和赖培元装一殖瓮”,他也将此瓮“寄省祔葬总牌之右,另立石牌”。寻墓活动证实了赖氏家族长期居住福州的事实,而家族墓地的建设和迁葬活动的频繁出现,则进一步强化了族人以福州为赖氏家族“落叶归根”之地的认识。这也标志着昔日游离于地方社会之上的“驻防汉军”,已日趋转变为立足当地的世家大族了。

随着家族组织的日渐完备,家族组织的整合功能开始凸显,“其于尊尊亲亲之义,于是乎显然昭著”。尤其是在实现经济社会互助方面,族人间形成了“尊知其所当尊”、“亲知其所当亲”的传统。例如:

(赖通照)先有祖姑适于谢者,青年居寡,携其孤来,祖考教养备至,迨其孤能自树立,始令奉母而归。后胞姑适于刘,亦早寡,抚孤养姑,矢节惟笃。嗣因其姑逝世,亦命挈子而来,饮之、食之、教之、诲之,至于成立,今之官佐领名青藜者是也。至同族中有无后者,任其身后事,不可枚举,从无德色,亦无倦容。顾吾祖考之所以施于人者如此。

(赖安)于戚族中情当馈赠者、义当周恤者,以及于名节之当钦敬者,虽远宦,必以时济。

外王父卒后,无子,外王母依母姨而居。府君(赖安)以道远不能赡养,至于今馈遗不绝,戚族之间,遇便必有投赠,视亲疏境遇以分多寡,无一遗者。

(赖以森)每于里党亲友婚丧,时有资助。届岁暮,必有助其度岁。行诸数十年,未尝少辍。

考虑到清中叶以来“在旗”共同体的松懈和救济功能的渐趋失效,族人对家族之内救济事务的热心参与无疑是必要的。此外,一些族人还热心举办地方公共事务,原先“在旗”共同体的作用进一步被取代。例如,赖安为官以后,对“旗中鳏寡孤独四者”,长期“按籍而遍赠焉”。道光二十四年(1844) ,其子赖以彬从赖安的任所回乡之际,赖安还特别交代应“踵而行之,无忘也。”另外又嘱咐“邻戚中有孀妇者,其姑将嫁之,妇以死矢,嘉其节也。遇有便,必助之……若有余资,可从丰赠。”又如赖以森,“尝创生生社,捐集巨资,以挽溺女之风,垂三十年。捐资需罄,复独立捐办者又十余年。活女无算,远近闻风,遂移溺女之习。”

乾隆以来“出旗”政策与生计压力,曾使这群“出旗”的或“在旗”的汉军一度趋于涣散,而家族组织的逐步建构,又使行将涣散的人群重新得到整合。由此,原先以“镇守者”自居的“旗人”,也逐渐转变为以地方社会为根基的“族人”。

五、余论

本文以清代赖氏家族为例,展示了汉军旗人驻防福州、“奉文出旗”和建构宗族的过程,探讨了清代驻防旗人的地方化和认同变迁等问题。通过分析可知,在清初的驻防体制下,汉军旗人被编入特殊的“旗籍”,享有各种生活保障和福利待遇,以外在的“镇守者”自居,游离于地方社会之外。清中叶以来,随着“出旗”政策的推行和生计压力的扩大,部分旗人被迫脱离旗籍,与“在旗”共同体彻底中断了联系; 未“出旗”的汉军,也出现居处涣散、生计模式改变的新情况。随着“在旗”共同体的社会经济功能趋于弱化,无论是已“出旗”者还是“在旗”者,对“旗人”身份之认同已趋淡化,他们开始重新定位自身的角色,这一过程中最重要的事件就是科举传统的形成和家族组织的建构。科举传统的形成,意味着汉军旗人在“披甲”吃粮之外找到了新的生计出路,也为其从游离于地方社会之外的“镇守者”向地方化的家族之转变提供了条件。家族组织的建构与完善,更取代了“在旗”共同体的社会经济功能,使行将涣散的人群重新得以整合,驻防汉军最终完成了从“旗人”向“族人”的转变。

在清代,全国各地设立的八旗驻防单位达数十处之多,本文考察的仅是其中一处个案。赖氏个案的特殊性在于,它是由“在旗”的大宗和“出旗”的次宗两支共同构成的,家族内部已经出现了“旗民混杂”的情况,这可能是推动其迅速地方化的重要因素之一。同时,“在旗”之大宗驻防于三江口( 洋屿) ,远离省城,与京师总旗更属悬绝,在这种条件下,清廷维持“满洲之道”的各种措施似乎难以很好地被推行,这可能加速了其“旗人”认同的弱化。

(本文經作者授權發佈。原載《清史研究》,2014年,第2期,頁111-124。注釋從略,引用請参考原文。)