摘要:在新加坡中元节期间,寺庙社区会临时搭建一些帐篷,用于举行丰富的仪式活动和娱乐表演。对该民俗活动进行考察,有助于探讨社区与人群的互动关系。寺庙社区仪礼是当地人基于宗教的诉求、寺庙社区对参加者的开放与否、参与者的网络关系以及国家制度等方面共同作用而形成。至于同业社区的仪礼,主办团体并不关心,他们将仪式的责任完全让渡给仪式执行人。同业社区本身只在最必要的仪式环节,以最低限的劳力参加。从仪礼举行时的娱乐表演,尤其是是歌台与仪式之间的关系来看,仪礼的主办团体认为,在仪礼中上演的歌台与普度仪式没有直接的关系。歌台关系者也有自身的仪式,借助这些仪式,体验到一种宗教性的存在,从而将娱乐和仪式相结合。若要深入理解新加坡鬼节的文化内涵,还应借助于更多田野个案,观察仪礼现场的复杂群体关系。

关键词:中元节;新加坡;社区仪式;娱乐表演

一、问题的提出

倘若简明扼要地去描绘新加坡的“鬼节”(Hungry Ghost Festival),是有些困难的。在大街上忽然搭起帐篷、华文报章热烈地讨论“鬼节”的话题,同样地报章用整个版面刊登彩色的歌台照片等等,都确切地宣示着新加坡中元节的到来。

然而,在这个时期,对于中元或者鬼节的时节及其仪礼的理解,无论从语言还是从实践方面来看仍然很混乱,或者说仍处于悬而未解的状态。本文作者已对英语中“Hungry Ghost Festival”的名称,在华语中应该如何称呼的相关问题有过讨论。这一时节举行的仪礼名称多种多样,如超度、普度、中元普度、盂兰胜会、盂兰盆会、庆贺中元等。2012年,作者曾向参加仪礼的人询问了超度和普度的分别,然而他们都无法明确回答。

2013年刊行的小报《中元报》从各个角度对这些知识进行了整理和解释。这可以说是一个全盘整理与中元相关的宗教性、习俗性知识的尝试。例如,作为民间活动的中元或者鬼节,到底传承、实践了什么?从佛教与道教各自的立场来看,中元或者鬼节的意义为何?究竟应该执行哪些仪式?风水师、歌台承办人等等各方面的人,也有其独自的看法。

然而,这些知识是否为人们共享,是否在人们之间广为传播,都还不太明确。一般认为,这个时候晚上最好不要外出。然而,盛大举行的歌台、投标等活动也成为一种流行风俗(风物诗),人们好像也没有特别在意晚上不要外出等禁忌。尽管如此,从本文开头提到的报章报道来看,人们确实是希望了解这个节日。那么,实际的仪礼现场究竟是怎样的呢?

举行仪礼的场所有几种不同的类型。从仪式的社会性质或者是执行仪式的团体的规模和立场来看,可以分为公普和私普两种;而作为一种寺庙的仪礼,依据其规模可分为大普科仪、中科普科仪,小普科仪等。虽然关于仪礼的分类有以往的这些文献,但本文将不拘泥于已有的分类,而是尝试从举行仪礼的场所这个角度来进行分析。新加坡街上所见的仪礼,有在寺庙或者举办社区内设置的临时帐篷内举行,有在公共场所搭建的帐篷内举行、也有小规模的、在各个社区用地外(如在商店一楼出口附近的通道或在建筑物门口的行人道上)举行的仪式。虽然因为规模大小不同,仪式的构成以及名称等皆不尽相同。然而,就大规模的仪礼的基本构成来看,其组成内容包括了普度仪式、投标、街戏(Wayang)、歌台等。

本文聚焦于在街道的公共空间中搭建的临时帐篷内展开的各种仪式和娱乐活动,探讨这些活动与主办社区之间的相互关系。仪式和娱乐怎样建构和强化社区内的人与人之间的关系?在一连串的、各种各样的活动中,为何会有某种特别形态的仪礼出现?这是由谁来决定的呢?为了弄清楚这些问题,本文试图从以下三个角度来讨论这些活动的意涵。

其一,探讨主办仪礼,但并不直接参与执行普度(超度)仪式的寺庙社区的观点与活动。本文指出,在规模越来越大的寺庙仪礼中,寺庙社区和仪式执行人并不一致。本文尝试从寺庙社区的角度,探讨其举办的仪礼的形式、变化及其决策的过程。在这里,必须注意的是寺庙社区主办的仪礼是开放的,有意者都可以自由参加。

其二,从仪礼执行者的视角来探讨在同业社区举行的中元节。这些仪礼活动包括了两天的仪式、一天的晚宴和投标活动、两天的戏剧以及一或两天的歌台。歌台最后一天,在歌台表演结束之后,仪式执行人再次在大士爷前执行仪式,然后将之焚化。这是一系列活动的最终部分。本文试图通过这一案例,从仪式执行人的视角,解明仪礼的形式、变迁及其背景。

其三,本文尝试从仪礼过程中的表演及表演者的视角,说明构成表演的形式和变化的要素。这些表演到底是怎样决定和实行的?从戏剧到歌台的发展,究竟隐含了什么样的问题?戏剧与歌台两者有截然不同的功能,那么戏剧具有的扮仙功能是怎样变化的?作为娱乐的歌台,是怎样与宗教性活动捆绑的?这些活动的主办社区又如何理解两者的差异?本文将从一些具体的事例概观新加坡鬼节的丰富多彩的娱乐表演。

二、文献综述

20世纪80年代,在日本科研经费资助下开展的综合调查及其报告,大概是迄今关于新加坡的鬼节礼仪活动研究的最基础资料。这份报告,虽然主要是以戏剧、曲艺等综合调查为主,不过对于新加坡中元会的运营、性质以及经济运转等都有提及,并且网罗了理解新加坡的鬼节的必要信息。虽然现在距离当年的调查有一段时间,寺庙的所在位置,社区的具体情况等均发生了变化,但是对于理解现在的寺庙如何讲述“过去”,仍有很大的帮助。此外,日本文化厅整理的调查报告对法律制度层面的宗教问题,有非常详细的论述。对于寺庙社区内部的人际关系问题,福浦的一系列研究帮助很大。特别是福浦关于首席、道士、乩童三者关系的论文,提供了本文的分析框架。不过,在本文的案例中,首席并不经常登场,取而代之的是主持和总务,他们在仪礼中扮演着重要角色。这差异是否是由于本文讨论的案例与福浦的案例不同,因为寺庙的差异所致?关于这点今后需要进一步探讨。其他的研究,如渡边、樱田等学者对马来西亚的中元节、盂兰胜会的调查,提供了与新加坡比较的重要案例。关于仪式方面,如山田对台湾道教斋仪的分析、李秀娥对台湾节庆的介绍、台湾淡南民俗文化研究会关于普度文化的研究等等,都可以作为比较研究对象。

本文第4节将探讨善堂举行的仪式。首先需要注意的是,本文将善堂视为宗教实践团体。虽然主张善堂是慈善团体,而非宗教团体的意见颇多,但是善堂作为宗教团体可以一方面从片冈关于泰国善堂的宗教活动的研究理解,另一方面从善堂受寺庙社区委托执行宗教性仪式这方面来看,善堂无疑是确确实实的宗教团体。当然,本文也承认善堂在很大程度上是慈善团体。然而,就盂兰胜会中诵读金刚经、阿弥陀经、观音经普门品等佛教经典、提供灵魂救赎、向神明祈愿、为人们招福等等一系列宗教性服务而言,善堂是应当作宗教团体来看待。另外,新加坡善堂有两派三个种类。两派分别是禅和(善和)派和香花派。香花派又因装饰祭坛的绣帐有红黄两种而被分为红桌裙派和黄桌裙派。本文主要以香花派的红桌裙派为考察中心,然而在分析仪式时,也同时参考了紅桌裙派使用的规范书,以及禅和派和香花派的黄桌裙派的仪礼。

关于新加坡仪礼中的表演,特别是以戏剧为中心的娱乐研究,尾上的一系列研究,以及容世诚、张学权的街戏研究等,都是本文的基础资料。关于街戏的衰退和歌台的兴起,Lee的一系列研究,以及Chong的一系列研究均可作为参照。其他关于歌台的历史变迁,如王振春的研究、新加坡大学中文系的学生们根据田野作业撰写的学位论文,皆可参考。另外,虽然新加坡国内研究戏剧关系的学者不太同意Lee的戏剧研究结论,但是,对于他的戏剧研究,特别是关于街戏衰退的要因却无批判之声,因此,作为参考资料应该没有问题。再者,王对于档案的记录和对关系者的采访,都为我们提供了关于新加坡歌台非常详细与贵重的记忆与记录,成为笔者进行采访时的依据。关于马来西亚的事例,Tan所作的槟城研究也可以作为比较研究的对象来使用。她的研究在20世纪80年代,虽然年代有些古老,但在普度仪式、戏剧、歌台的比较、历史研究等方面,至今仍有参考价值。

本文在以往研究的基础上,对照自己的田野调查,阐明上文提出的问题。不过,限于篇幅,本文将不涉及新加坡的鬼节中有名的莆田(兴化)目连戏。

三、寺庙社区的视角

本节所讨论的是一个不断创造、扩大和修正仪式的寺庙社区H的个案。H是在新加坡道教总会下作为宗教团体登录的正一派寺庙。但是,在此必须提前说明的是,这个寺庙社区虽然有作为寺庙的建筑物,但是里面并没有常驻道士(住持)。寺庙通常有“才才”(南海善才)降临,通过乩童,从早到晚进行简洁的问神活动。然而,一年只有十一次委托道士执行仪式。

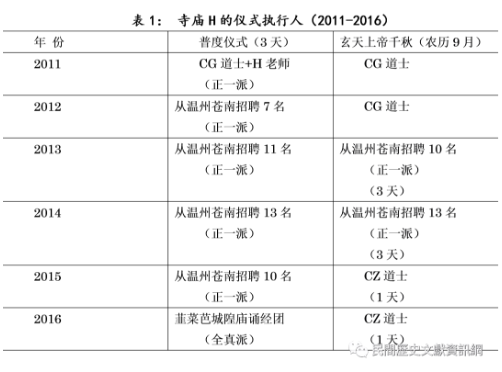

寺庙建成以前,这个社区在中元节的时候,举行“庆赞中元”的活动,即“拜好兄弟”。寺庙建成之后,2011年从台湾邀请道士进行仪式,翌年又从浙江省温州市苍南请来道士主持仪礼。下表总结了2011年以来仪式执行人的名单。另外作为参考,本表也包括了在该寺庙搭建的临时帐篷内所举行的大规模的仪式。

虽然仪式的名称会有不同,但构成寺庙H的普度仪式的基本框架都是开榜、请神、开光(三界神明、大士爷、观音)、召魂/放水灯/起灵(祖先灵与孤魂的召魂仪式)、献供、诵经、破狱门、中大医/大炼度(治愈灵的魂仪式)、放焰口(给孤魂施食的仪式)、送孤魂/送圣驾(祖先、诸神明、孤魂送还的仪式)。

至于请谁来执行这些仪式,则由寺庙社区的理事会里担当实务的成员们商议决定。主要由主持提案,然后由理事会中的总务、财政、中、英文书记、各种委员、理事们共同探讨并决定以何种形式举办仪礼。2011年举办了寺庙建立以来首次向外界公开的仪礼。其后,由于“才才”通过乩童,要求举办特别而且完美的法会和自然斋醮。为了实现这一要求,这个社区的成员不断奔走探索。然而,在新加坡国内未能找到有能力执行“完美的”仪式的道士。2011年与仪式顾问的H老师商量,结果因为索费过高而放弃。最终经介绍找到了中国温州市苍南的一个寺庙,并从那里请来道士(三名老师与数名道士)执行仪式。

然而,如上表所示,2012年至2015年普度仪式的执行者虽然相同,仪式的内容却多少有些差异。比如2013年增加了在咖啡山公墓(Bukit Brown Cemetery, 福建语为Kopisua 即咖啡山)举行的仪式。2014年又追加了“超婴灵”、造船等仪式。这些变化背后有几个要因。最主要的原因是道士们执行仪式的规模和寺庙社区举办仪式的日期不一致。道士们带来的仪式本来是要用五天来执行的,而寺庙社区只有举行三天仪式的时间。因此,道士们只能边看着时间,边调整一部分的仪式内容,以符合三天日程的要求。为此,据说寺庙的主持都要求(道士们)每年尽量不要做相同的仪式。此外仪式的增加减少,也因为委托人而异。例如2014年的“超婴灵”,是取代了这一年原本要执行的“请冥官”仪式。我们不知道是谁要求增加“超婴灵”的仪式,但是,这个变动是在仪式举行当天决定的。此外,也有没有在理事会内的头家,要求增加仪式的情况。2013年开始,在咖啡山公墓的起灵仪式,就是非理事会成员的头家特别捐款,要求增加的仪式。这些事例显示,纵使是同样的仪式执行人,他们执行的仪式是灵活变通的、配合委托者的愿望而实行的。

但是,如表中所示,2015年举行玄天上帝千秋时,出现了招聘道士的问题。具体而言,最大的问题是签证问题。2015年普度仪礼之际,本来计划要招聘13名道士,但是有3名未能取得新加坡签证。签证入境的问题因而浮现。新加坡每年都会招聘许多道士来执行仪式,但是对道士们的领导,则没有批准其来访新加坡的签证。从苍南得到的答复是,不批准领导签证的话,其他的道士也不会去新加坡。因此,招聘中国的道士来执行仪式变得越来越困难。签证制度的变化进一步导致事情恶化。以前要花上3、4个月的时间申请签证。因此,即使签证申请被拒绝,申请单位仍然有足够时间递交替代者的申请材料。然而,从2016年开始,新加坡政府改用在线申请签证。网上的申请只能在进行文化交流活动的两周前申请。要是出现申请不通过的情况,因为贴近仪式执行的日子,就使得主办单位手忙脚乱。因此,寺庙H在2016年放弃了从温州苍南招聘道士,并在很短的时间内,做出决定,调整仪式的内容。

这个寺庙社区的主持当初想融合客家、广东、潮州、福建等地的仪式。但是,各处打探后,发现各地有各地的做法,仪式无法折中混合。而且时间也越来越逼近,总不能取消普度仪礼。在没办法之下,只能依靠寺庙注册的新加坡道教总会。新加坡道教总会除了自身管理的寺庙(韮菜芭城隍庙、韮菜芭城隍庙三清宫)以外,没有承接其他地方仪式的先例。然而,这次答应了寺庙H的请求,第一次在外执行仪式。结果,寺庙H的普度仪式由韮菜芭城隍庙诵经团来执行。这个诵经团是由韮菜芭城隍庙内开设的道教学习课程的学生们和指导者们所组成的。寺庙H的其中一位荣誉会长及其夫人也参加了这个课程。可以说他们对这个决定产生了最大的影响。

但是,寺庙H与韮菜芭城隍庙之间,在宗派和语言上有非常大的区别。寺庙H属于正一派,此前聘请的道士们虽然流派稍有不同,但都属于正一派。然而,韮菜芭城隍庙属于全真派,执行的仪式内容与正一派有着非常大的不同。韮菜芭城隍庙诵经团的仪式基本上“只是一直诵经”。实际上,韮菜芭城隍庙、三清宫在自己的寺庙中举行普度仪式的时候,也从江苏省金坛市茅山干现观招聘女性道士团体来执行血盆仪式,再现血盆经的世界、并且执行破狱门、过桥等仪式。韮菜芭城隍庙诵经团只在第二天夜里执行铁罐施食仪式。明显地,诵经团不执行“破狱门”等灵魂救赎仪式。因此,寺庙H的成员们只有委托新加坡的广东道士们来执行破狱门的仪式。因此,在第二天夜里,增加了破狱门的仪式。

综上所述,仪式的内容并非由仪式执行人来决定。仪式内容的决定和调整是受接受乩童指示的理事会、与国家以及法律相关的签证问题、以及信众个人的关系网络等等方面所左右的。仪式的形式也是对应宗教的要求、寺庙社区松散的人际网络以及国家及法制等社会等要素。

四、仪礼执行人视角下的仪式

本节将讨论由同业团体组织举办的中元节仪礼,仪式执行人为善堂,主办者是一个以观光客众多而闻名的美食广场的同业团体。主办方一般只对善堂仪式的起始、结束时间以及持续时间有所要求。他们基本上不参与仪式的执行与仪式内容的构成。

仪式所必需的物品如供品、大士爷等,由同业团体准备。根据每年的经济状况,供品的规模也会发生很大的变化。这个同业团体因制作最大的、大概高达十米的纸扎大士爷而闻名新加坡。大士爷头上本来应该有纸扎观音像,但是因为位置太高,举行开光仪式时无法放上。因此,从仪式开始到焚化,纸观音都被放在大士爷的脚下。大士爷的脚下有一旧一新两尊观音像,旧的是在过去一年守护着人们的观音,新的是这次新开光的观音。旧的一尊将和大士爷一起,在仪礼的最后一天烧掉。大士爷两边,摆着金库、银库、金山、银山,右手边挂着观音菩萨的绣帐,因此空间也较宽敞。经济宽裕的话,这个空间会摆放纸做的船、地狱十王殿等,从2013年开始,因为经济吃紧,就全部省略了。

仪式的细节基本上是善堂提供的,大概每年都没什么变化。不过,这一仪式的构成,是为了盂兰胜会,还是地藏王圣诞而执行?这点有必要进行确认。有些善堂在自己善堂内执行这一仪式时,但并不一定在盂兰胜会。例如,与本个案的仪式执行人不同的黄桌裙派,有时会同时将地藏王菩萨圣诞与盂兰胜会放在一起,执行此仪式;有时会单独为盂兰胜会而执行这一仪式。更加复杂的情况是在分堂里,和扶乩一起执行这个仪式。至于禅和派,在地藏王菩萨和天藏王菩萨的圣诞时执行同样的仪式。虽然会在大士爷的画轴前祭祀,并在其前面念诵阿弥陀经,但是,参加者并不会把圣诞当成是盂兰胜会。

本文讨论的善堂所执行的仪式,主要包括:诸佛经文、地藏十王宝灯、十献寄珍、瑜伽焰口、施食、走旗(跑旗)、送三官等。诸佛经文就是不断地念诵经文。念诵的经文包括《十王赞》《慈悲千佛宝忏》《大乘金刚经》《弥陀接引经》《观音经普门品》《阿弥陀经》等。地藏十王宝灯由身穿袈裟、头戴法冠的经师们执行,是召请地狱十王的仪式。准备11个宝灯(十王和地藏王菩萨),并在祭桌上用米排列出“地藏宝灯”的字样。提宝灯的社区成员(这里指的是同业团体的成员)必须是11名。每人各提一宝灯,顺着主祭坛(宋大峰祖师)、天藏王菩萨、地藏王菩萨、大士爷、观音、中元坛、孤魂坛的顺序行进。最后将宝灯收纳进中元坛。十献寄珍就是供奉10种供品的仪式,这10种供品有香、花、灯、水、果(橙子)、茶(装入茶桶的茶叶)、食(馒头)、宝(杖)、珠(数珠)、衣(袈裟)。每种供品放在有支架的容器内,各由一个同业团体的成员捧着,顺着主祭坛(宋大峰祖师)、天藏王菩萨、地藏王菩萨、大士爷、观音、中元坛、孤魂坛的顺序行进。最后将供品收纳进主祭坛。瑜伽焰口是依据《阿难遇面燃鬼王》里阿难陀尊者的故事而进行的施食(施饿鬼)仪式。除了以戏剧性和仪式性的方式表达阿难陀尊者的冥想和焦虑外,也借助地藏王菩萨的保护和五方佛的力量进行施饿鬼的仪式。在经师们诵经的桌子上,放置了保护仪式执行人的地藏王菩萨像。在仪式的中途,经师戴上五方佛的帽子,化身为五方佛,执行大悲咒的仪式。这时使用的咒语称为花米真言。仪式结束后,马上开始走旗(跑旗、行旗)。走旗原称为五方圆坛,是祓除魑魅魍魉的仪式。现在又被称为提灯舞(lantern dance)。经师们先手持灯笼,然后换成旗子,在各个祭坛和仪礼会场巡回走动。这些灯笼会在翌日作为福品投标。送三官是最后一个仪式,在主坛前进行,向在祭坛上的天官、地官、水官的纸扎神像献祭品后,把纸像焚化。之后,盂兰胜会的仪式也全部结束。

然而,上述的善堂仪式的基本结构和内容,也随着时代而变化。例如瑜伽焰口,原来在戊时(7-9PM)或亥时(9-11PM)举行。这是因为,平时饿鬼们口中冒出火焰,想吃东西的时候就被烧掉,因此饿鬼们是吃不到东西的。只有在仪礼的第二天,饿鬼们口中的火焰消失,才能进食。现在仍然有在这个时间执行瑜伽焰口的善堂。然而,在我们这个案例中,为了配合主办的同业团体的时间,瑜伽焰口仪式提前到下午1:30左右开始,到下午4:30结束。此外,最大的变化是走旗。走旗是在清醮仪式之后举行,由拿着五色旗子的经师,以及紧随其后的孩子们,以固定的动作和组合方式,在诸佛前巡回走动。不过接受采访的师父说他小时候(大约40年前)是在夜里举行的。由于当时负责的都是孩子,要到学校上课,所以仪式就在晚上举行。此外,旗子之外,后来又加上灯笼,这是因为这些灯笼在投标时可以得到较高的标价。走旗时手提灯笼的做法,很快的在很多善堂传开来,反而走旗原来的仪式意义也逐渐被遗忘了。因此,是否在夜里进行提灯舞,也没有实际的意义。

此外,善堂本身对仪式和行事的解释也有变化。一般的善堂都会在仪式举行之际,实施斋戒。然而,我们这个个案里的善堂,每年都不实行斋戒。此外,女性虽然没有参与所有的仪式,但是在某些仪式中,也有女性的参与。不仅如此,有些仪式也有马来系或印度系等族群的人参与执行仪式。师父指出,女性在怀孕期或者在生理期是不能参加仪式。但是,原则上善堂并没有禁止女性参与执行仪式。

同样,也有因为在与其他善堂交往过程中,改变形式或增加仪式等情况。以地藏十王宝灯为例,仅在我观察的这几年之内,地藏十王宝灯仪式也发生了变化。在我所观察的这个善堂,当初并不是用米堆砌文字,而是砌出地藏王菩萨的画像。后来才用米砌出“地藏宝灯”几个字。从画像到文字,可以说是一个很大的变化。此外,在调查其他善堂的仪式时得知,原来本节讨论的善堂,并没有地藏宝灯的仪式。后来因为善堂的成员到其他善堂参观时,学习并引进了地藏十王宝灯的仪式。故此,通过互相学习从而调整仪式的情况也很平常。

另一方面,主办团体对仪式的不关心,有时让传承至今的仪式的继续变得很困难。例如地藏宝灯、十献寄珍环节中供品的数量的关系,主办团体必须要有11位成员参加。然而,有时在仪式现场的同业团体的人数不足,必须凑足人数。因为这样,有时会中断仪式,让善堂成员或同业团体的联络人去各个店里寻找。

这种变化一旦持续发生,曾经被当做理所当然的仪式性风俗习惯,对于年轻人而言有时就会觉得很稀奇。其中一个例子是善堂把舞台移交给娱乐表演者的方法。在本文所举的仪礼中,完成同业团体委托的两天仪式之后,在晚宴和投标进行之时,仪式舞台会转让给潮剧团。在转让舞台之际,潮剧团使用善堂的乐器,演奏奉献给神明的扮仙戏剧。虽然潮剧团自己也拥有同样的乐器群,但是并不使用。还有,戏剧舞台的布置,要待善堂祭坛的布置拆卸后才进行。潮剧团在善堂仪式即将结束时到场。演员穿上《八仙庆寿》《跳加冠》《仙姬送子》等戏服、同时做化妆等准备。善堂在仪式一结束,就收拾祭具,舞台上只留下善堂的佛像以及演奏佛曲的打击乐器等。剧团做好准备、整理好舞台之后,使用善堂的乐器,开始上演祝福的戏目。戏目最后的是《仙姬送子》,把得到戏神祝福的,由男女二人之间诞生的“孩子”,授予仪礼的主办单位。这个“孩子”是剧团祭祀的戏神“大士爷”的人偶替身。这个“孩子”,会立即由同业团体的成员,连同两个橙子和红包送回戏班。舞台成为仪式和演剧的混合空间。舞台前面放置梯子,供演员们从戏台下来,回到现实空间,与仪礼的主办者同业团体互动,形成一种不可思议的场景。这就是善堂将舞台让给潮剧团的“古老”形式。新加坡法律规定户外的表演的时限不能超过夜半。这时扮仙戏在无人观看中反复演出。剧班成员将这些扮仙戏视为仪式性的表演,因此并不特意拘泥于演剧的质量,有时表演的态度非常敷衍。善堂的人做完仪式,在收拾整理的半途,他们不会特别热心地观看,只是坐等戏剧结束。主办单位的同业团体成员对戏班的演出也不感兴趣,他们待戏神一到,立刻把戏神连同准备好的橙子和红包送回舞台。在这个时候,善堂的年轻人们,也很快收拾好乐器。之后戏班的乐师再次把善堂的乐器从箱子里拿出来,这时善堂的成员只是远远地观望。

综上所述,从仪式执行人的视点来看仪式的流程,可以总结出以下与仪式形态以及各个群体之间关系的特点。首先,如第3节中所述仪式的基本形态,没有极端的变化。不过,为了配合主办单位的时间要求,仪式会有一定程度上的调整、增加新的内容或者尝试改变某些部分。在本文讨论的案例中,善堂的师父说“为吸引年轻人,每年必须引入新的内容”。2016年为吸引年轻人而增加了锣鼓音乐。虽然也许只有这个善堂明确的表达了这种调整的努力。但是,善堂之间通过互相学习(有时是互相侦查)的形式,增加或调整仪式。在这样的变化过程中,主办团体(如本文所举的同业团体的案例)却出乎意外地不闻不问,将仪式全部交托予执行仪式的团体。他们只在最必要的仪式部分,以最低限的劳力参加仪式。

五、从戏剧到歌台——歌台与仪式之间的关系

究竟是怎样决定上演什么形式的娱乐表演?承担表演的人们,特别是近几年非常流行的歌台艺人和班主,究竟是怎样看待仪式和表演?他们和寺庙社区的关系是怎样的?本节采访了现在新加坡规模最大的歌台制作公司的经营者,同时结合田野调查的现场记录,探讨歌台与这个节日的仪礼之间的关系。

据说,戏剧(闽剧、潮剧、粤剧、琼剧)是20世纪70年代被歌谣表演的歌台取代。和现在完全不同,歌台原来纯粹是内部剧场的表演,与仪式没有任何关系。初期的歌台主要对日占时期的记忆,试图以歌谣表演打破从日占时期至战后社会的封闭性,重现社会的繁华。20世纪50年代仍然有用作歌台的剧场,那里一方面提供酒水、食物,同时展开歌谣表演。王振春指出,可以从照片确认当时的剧场以及歌手的情景。

20世纪70年代,歌台开始从室内剧场发展到在寺庙举行。这个时代也是懂得方言知识的人逐渐减少的时代。也就是说,造成戏班的衰落和歌台的兴起的主要原因包括:能够直接理解在寺庙、中元会表演的戏剧的人逐渐减少;加上以戏剧为基础的电影和电视的普及,以及戏班酬金的猛涨,使得人们追求更加便宜的娱乐表演。取代戏班地位的歌台最初也不过是内部剧场式的娱乐,与现在的歌台在形态上多少也有些区别。20世纪70-80年代的歌台,没有像现在一样的主持人与歌手、主持人与观众、歌手与观众之间的互动,唛手(MC)的角色也不大凸显。过去的歌台并不像现在这样非常重视与观众之间的互动。据说这样的形态变化发生的时间还不长,大概是在电影《881》上映之后才发生。歌台主持人不仅更加积极地与观众对话,歌手也活用一些话题,形成一种活泼互动的娱乐表演。

然而,即使有歌台完全代替戏剧的例子,也有同时举行仪式戏剧和歌台,依然保存着戏剧中的扮仙戏的角色的情况。选择怎样的表演,无疑是仪礼主办者的考虑。那么,歌台的制作公司、歌手等有关人员是怎样看待歌台与仪礼的关系的呢?

和戏班不同,歌台的后台一般不会供奉戏神。歌台也不会像戏班一样,演出达到扮仙作用的戏目。即使在一些非常罕见的情况,如在神诞、千秋时举行的歌台,歌手在《十二莲花》的旋律下,演唱《十二神歌》《十八王公》等曲目,但是歌手们也不会到仪礼会场去参拜神明。此外,在大、二爷伯的圣诞、千秋之际,虽然会演唱以《大二爷伯》等咒经为中心的劝世歌。但是若不是因为神明通过降临乩童来观赏的话,歌台也不会演出这种劝世歌。也就是说,纵使仪礼现场弥漫着死亡的形象和宗教的氛围,歌台表演却没有任何直接的仪式行为。

另一方面,农历7月的歌台和其他节日时举办的歌台,很大的不同。这里举两个例来说明它的特征。一是在普度仪礼举行的歌台,另一个是“为死者”准备的、在坟场举行的“移动歌台”。

和戏班戏剧一样,农历7月普度仪礼时举行的歌台,多在观众席的最前列为孤魂准备了座位。椅子上放置金纸、其上插着两根蜡烛与三根香。椅子前面若放桌子,上面则摆放食物和饮料。是否设置这个座位,由仪礼的主办者决定,歌台制作公司并没有决定权。不过,新家坡最大的歌台制作公司有关人员说,设置这些座位非常重要。

为孤魂准备座位与否,取决于主办者,我们只有接受。然而,曾经发生过这样的事:大会没有准备给好兄弟的座位,我们也没有做什么(如拜祭好兄弟等)。可是,舞台上突然发生很多问题,如彩排时没有问题的舞台灯光,在正式演出时突然忽亮忽灭,这种情况即使换了电线仍然持续;还有歌手从舞台上摔落下来。我想这是因为没有拜祭孤魂的原因。于是,从车里拿出在这个时节常备的香和蜡烛、金银钱,为孤魂举行了很小规模的仪式(拜好兄弟)。拜祭后,舞台灯光停止了闪灭。从那次以后,有舞台演出之前,一定会提前举行这个小小的仪式。

事实上,访谈之际,他给我看了他的车子,从后座到行李箱都放满了线香、蜡烛、金银钱等。这是新加坡最大的歌台制作公司,多的时候,一个晚上会同时有10台以上的表演。他在歌台表演结束后,晚上11点一过,便会逐一到次日要演出的各歌台的舞台,拜祭好兄弟。对他而言,这是一种祈求舞台安全的开好运仪式。上文记载的这位歌台公司的总经理所描述的内容登载在《中元报》上,具有极大的影响力。也有很多歌手效仿他。实际上,在2016年万山福德祠举行普度仪礼时,有个歌手演唱完后,朝着孤魂坛拜祭完毕,才转往下一个歌台演出。仪礼的主办者如寺庙社区等,认为歌台有关人员是否拜祭好兄弟没有什么关系,也不感到兴趣。只有表演关系者自身,会将自己的舞台与仪式联系起来。

与此相对,坟场的歌台非常特殊。这里所举的例子是2011年8月20日在坟场举行的歌台。普度仪礼是蔡厝港华人坟场委托宗教团体执行的。当天晚上,坟场灯火通明,酝酿出迷幻的氛围。在通往坟场的道路上,被称为“移动歌台”的车随着装饰着灿烂缤纷的灯饰的灵柩车驶入坟场。舞台是由素朴的卡车改造而成,没有雇佣吹奏乐团,只有负责音响设备的几名人员和一名歌手,可以说这是最便宜的移动式歌台了。这个移动歌台和灵柩车一起慢慢地在坟场内的通道上巡回,歌手面向墓碑歌唱。歌台在晚上10点半到达坟场,这也是其他歌台表演结束的时候。移动歌台慢慢地在广阔的坟场里巡回演出。笔者并不知道什么时候结束,离开坟场。

当晚在坟场里,有很多的宗教团体。究竟是哪一个团体接触和聘请这个歌台来表演?笔者在当日无法得悉。当然,随后从社会媒体或报纸报道中,知道歌台是由哪个宗教团体委托的。可是在现场,歌台和宗教团体之间并没有任何直接的接触。反之,现场有很多宗教团体的神明附身的乩童。这些喜好歌台的“神明们”一边撒路钱,一边欣赏在移动歌台上的表演。神明附身的乩童有时会中断自己的仪式,坐在通路上,观赏歌台的表演。在“移动歌台”周围,能看到若干个宗教活动。移动歌台的周围,除了宗教团体外,聚集了各种各样的人。与一般的普度仪礼时举办的歌台比较,这个情景似乎更加具有仪式的味道。在台上演唱的歌手,大概也可以强烈地感受到仪式与表演的关系。翌日的报章,刊登了对这个歌手的采访。他回答了一些很有意思的问题。例如,第一次接受委托在坟场演出的想法、在坟场里为死者唱歌的心境、身体上受到怎样的影响等等。

从这些事例中,可以得到如下总结:仪礼的主办者认为歌台与普度仪式没有直接关系。因此,仪礼主办者有可能不会出现在歌台的现场。但是,另一方面,偶尔在场的其他人或宗教团体,会将歌台与仪式,表演与宗教性内容关联起来;与歌台相关的人们也会将表演和仪式、宗教性的存在关联起来。尽管歌台表演与仪式戏剧不一样,歌台表演和仪式行为没有直接关系,可是对于歌台的关系者和表演者来说,歌台表演有着深层的宗教性的存在。

六、结语

本文从街上出现的临时搭建的帐篷内举行的仪式与娱乐表演,探讨社区和人群的关系。在第3节,从不参与执行仪式的寺庙社区的视点,探讨仪礼的形式与实践的问题。寺庙社区认识到举办仪礼对社区的的重要性。似乎与社区内在的重要性相矛盾,仪礼不仅是面对社区内部,而且具有一定的开放性,容许外界的参与。然而,仪礼构成内容并非一成不变,而是时常发生变化。仪式的内容和形式,不是由特定的个人、主办单位或仪礼执行者个人决定的,而是由神明附身的乩童指示理事会来筹组、并且会因为国家的签证许可等法律制度或信众的人际关系所左右。因此,仪礼的形式是由宗教的诉求、寺庙社区对参加者的开放与否、参与者的网络关系以及国家制度等方面的共同作用下而形成。

第4节从接受社区委托,主持仪式的仪式执行人的角度,讨论了一个形式相对地固定的个案。仪礼所需要的物品(供品、大士爷等)的规模大小,虽然可以因为主办单位的经济状况而变化,但是,在该个案中,主办单位和仪式执行人之间的关系,较第3节所见的个案更为牢固,变动也较少。然而,为了配合社区的要求,会调整仪式进行的时间,必要时也会在内容上在一定程度上的缩减、更改或加入一些新的内容。也就是说,仪式的细微部分也不是固定不变的。本节讨论的善堂虽然没有特别明确表示或意识到仪式的变化,然而,善堂之间也经常互相学习(有时是互相侦查),从而在仪式中添加新的元素、或改变仪式内容和方式。具有重要意义的瑜伽焰口、五方圆坛(走旗)、地藏十王宝灯等仪式,在漫长的时间里,也确实发生了变化。然而,在这些变化中,主办团体(如本节的同业团体)出乎意料地对仪式毫不关心。他们将仪式的责任完全交予仪式执行人。社区本身只在最必要的仪式环节,以最低限的劳力参加而已。他们对部分仪式的变化,也不太注意。从而也不介怀仪式的意义会否因为调整、改变而丧失。走旗、提灯舞就是很好的例子。

第5节讨论了仪礼举行时的娱乐表演,特别是歌台与仪式之间的关系。在历史变迁的背景下,注意到表演的选择与费用及欢迎度的关系。戏剧与歌台在是否包含仪式行为这个问题上,差异很大。歌台一般没有如戏班拥有的扮仙功能。然而,聘请歌台表演的主办团体,用掷筊问神的方式,合理化选用歌台的决定。仪礼的主办团体认为,在仪礼中上演的歌台,与普度仪式没有直接的关系。故此,仪礼的主办者并不经常在歌台的表演范围出现。另一方面,在似乎完全是世俗的娱乐表演的歌台现场,偶尔会看到在场的人和宗教团体,把娱乐与宗教仪式连接起来。歌台关系者也有自身的仪式,通过这些仪式,体验了宗教性的存在,把娱乐和仪式连接起来。与戏剧不同,歌台是娱乐表演,与仪式没有直接关系。因此,虽然不能通过娱乐表演构建起仪式与歌台的关系,但是从表演者和负责人的角度来看,歌台的演出有着深层的宗教性的存在。

在新加坡的街上临时搭建的帐篷内,进行着各种各样的仪式行为和活动。我们很难在各种不同的关系中,归纳出一个放诸四海皆准的类型。正因为如此,我们不可能用固定的模式或者分类,来简单的说明在新加坡街上出现的、形形式式的鬼节。也许我们应该放弃或者暂时搁置这种简单的、便利的“理解”方法;而是应该建基于仪礼现场的复杂的关系,积累更多的实实在在的个案,或许这才是新加坡的鬼节的特征。

(本文經編者授權發佈。原載《節日研究》2019年第四輯,頁153-172。注釋從略,引用請參考原文。)