庙宇、坟山的社群化与新加坡华人移民帮群组织之建构:

兼对东南亚华人社会结构研究的新思考(上)

厦门大学历史系 曾玲

摘要:在东南亚华人研究领域,移民时代华人社会结构与形态的讨论,是涉及华人社会建构与演化历史进程研究的一个重要课题。本文以新加坡一个具有近两个世纪发展历史的帮群组织海唇福德祠绿野亭为研究个案,运用碑文、华人社团账本、会议记录、章程等珍贵资料,一方面从华人移民社会内部,具体地了解与考察近现代以来,南来拓荒的华南移民如何在殖民地时代新加坡的时空脉络下、运用传承自祖籍地的文化资源再建其社会结构与文化形态的历史图像;另一方面,透过对这批珍贵文献的整理与解读,力图从方法论上重新审视与反思既有的东南亚华人社会结构与形态研究成果,并在前人研究基础上提出一些新思考。笔者认为,在东南亚殖民地时代,华人移民社会“帮”结构的形成与“帮群组织”的建立,是华人社会发展与演化进程中的重要阶段。笔者阐述了“帮”与“帮群组织”所历经的建构历史过程及具体的内容;讨论了“帮”与“帮群组织”所涉及的内涵,这包括“帮”与“帮群组织”所具有社群分类与整合功能、其内部结构与认同形态;考察了“帮”及“帮群组织”与会馆等华人社团的关系,并指出对该问题的考察,有助于学界从一个新视角讨论东南亚殖民地时代华人移民的社群关系。

关键词:新加坡 海唇福德祠绿野亭 庙宇坟山社群化 帮群组织建构

一 问题的提出

在东南亚华人研究领域,移民时代华人社会结构与形态,是涉及华人社会建构与演化历史进程研究的一项重要课题。上世纪七十年代以前,海内外学界主要以会馆、宗亲会、行业公会等华人社团为研究对象。在七十年代以后,学界在继续关注华人社团的同时,也开始展开对华人移民社会“帮”与“帮群组织”的考察,并成为研究华人移民社会结构与特征的另一种分析框架。

到目前为止,海内外学界对东南亚各类华人社团的研究,已有相当多的成果积累。其所以如此,主要是基于功能学派的研究旨趣。一般认为,包括会馆、宗亲会、行业公会等在内的华人社团与华文教育、华文报刊并称为海外华人社会的三大支柱,其中华人社团又扮演着尤其重要的角色。在华人最为集中的东南亚,会馆等社团在半自治的殖民地时代承担了部分政府职能,不仅是维持那一时代华人社会运作的基本组织架构,亦是中华文化在东南亚传播和发展的最重要载体之一。例如李亦园的马来亚麻坡华人市镇研究、施振民的菲律宾华人文化的持续的研究、颜清湟的二战前新马社会的研究等,均采用“社团”的分析框架,并以会馆等社团作为华人社会的基本组织形态。另一方面,二战以后的人类学东南亚华人研究视海外华人的会馆、宗亲会等为自愿社团,并从由此切入来考察海外华人移民的人群结成关系,因而相当注重对包括东南亚在内的海外华人社团研究。如谢剑在对二十世纪七十年代新加坡华人社会的考察中,就从自愿社团的角度切入,探究华人社团建立在地域、方言、亲属等基础上的组织原则。

既有关于华人社团研究的一项重要内容,是考察华南移民祖籍地诸因素对各类社团建立的制约作用。例如,从传承自华南移民祖籍原乡的地域、方言、亲属关系等因素来考察华人社团的组织原则、从中国的行政建制来研究华人会馆、同乡会等不同的组织形态,并将这些形态视为中国省、府、州、县等行政建制在南洋华人移民社会的延伸。最经典的是Crissman 1967年提出“分层结构”(segmentary structure)理论。该理论将海外华人社会视为中国社会行政建制的延伸,以纵的省、府、县、市、镇等轴面作为划分华人社团的组织结构、以及由此形成的华人社会金字塔结构的分层原则。换言之,“中国视角”是华人社团研究的一个重要特点。显然,这样的研究导向忽视了从东南亚在地的历史脉络与华人移民社会内部来考察华人社会建构与演化的历史进程。

“帮”是东南亚华人移民社会结构研究的另一种分析框架。不过,“帮”首先是作为社会现实存在于东南亚华人移民的经验世界中。这至少可以从东南亚移民时代殖民政府和华人社会的相关记录中得到印证。以新加坡为例。在1881年英殖民政府首次进行的华人人口统计中,华人被分为“福建”、“潮州”、“广府”、“客家”、“海南”等诸帮加以登记。新加坡辅政司于1889年12月19日成立华人参事局。其公布的文件规定,由该局成立的委员会中的委员由“福建”、“潮州”、“广府”、“海南”、“客家”等华人五大帮群代表组成。在华人社会,以两个重要组织同济医院和中华总商会为例。创办于十九世纪七、八十年代的同济医院,初期以闽、粤移民帮群为选举制度的基础组成“总理制”,并由两帮分别组织“总理团”进行管理。此种管理方式一直持续至1930年代。当时因受制于各种因素,同济医院决定修改章程“废除分帮选举”、以“董事制”取代“总理制”。1906年成立的中华总商会,早在张弼士筹办之时,即“由各帮发起分劝各商号入会”。当其创立之后亦如同济医院,在“分帮选举”基础上建立组织管理系统。在总商会发展的历史进程中,虽然“分帮选举”不断遭到诟病,但该制度直至1993年才通过章程的修改而废除。“尽管如此,总商会仍保留了七个席位给福帮、广帮、潮帮、梅帮、埔帮、琼帮、三江帮等七大帮群代表。”

虽然“帮”及“帮群组织”在殖民地时代的东南亚华人移民社会是客观存在的现实,但对“帮”及“帮群组织”的讨论,却是在上世纪七十年代才真正开始进入学界视野。上世纪六、七十年代,因新加坡市区重建涉及许多殖民地时代华人所建的庙宇、坟山和会馆等建筑的征用与搬迁,当时一批新马年轻学者如林孝胜、柯木林、李奕志、张清江、吴华、张夏帏等为了抢救这些即将淹没的华人移民社会重要历史记录,开展了一项以记录碑文、牌匾等为主要内容的田野研究工作,并在任务结束后出版《石叻古迹》记录考察的成果。1972年陈育崧和陈荆和将该项研究计划中所收集到的金石碑铭结集,以《新加坡华文碑铭集录》为书名在香港中文大学出版。在该文献汇编的序言中,陈育崧首次提出“帮是东南亚华人社会结构特征”这一重要论述。他从中国传统文化的视野,指出源自华南移民祖籍地的方言差异是“帮”形成的原因,同时将“血缘、地缘、业缘”这些闽粤移民社会的人群结成关系法则引入华人“帮”社会结构的研究中。继《新加坡华文碑铭集录》之后出版的一些东南亚华文碑铭汇编,如傅吾康、陈铁凡合编的《马来西亚华文铭刻萃编》,亦以“帮”及“帮派组织”的分析框架来讨论移民时代的马来亚华人社会。

随着陈育崧关于华人移民社会“帮”结构理论的提出,研究东南亚华人移民社会史的一些学者开始跳脱原有的“社团”的思路,转而以“帮”与“帮群组织”理论来考察东南亚华人移民社会结构及其特征。其中又以麦留芳和林孝胜的研究较有代表性。麦留芳是一位社会学学者。他的《方言群认同:早期星马华人的分类法则》一书,运用人口普查和碑铭资料,证实十九世纪星马华人社会存在以“方言群认同”为群体认同意识的“帮”结构与“帮群组织”。林孝胜是研究新加坡华人社会的历史学者,亦是上世纪六、七十年代华人社团金石碑铭收集计划的主要策划与参与者之一。1995年,他在其出版的《新加坡华社与华商》一书中,考察十九世纪新加坡华人移民社会的帮权与帮群问题。林孝胜的研究沿用陈育崧“方言差异”理论,同时也从移民史、移民帮群的人口数量、职业特征、经济实力等不同层面考察华人帮群力量的差异、以及由此引起的帮群间的对立与互动等问题。

上述学术史研究概要显示,随着对金石碑铭的收集、整理、出版、研究与解读,学界在对东南亚华人社会结构与形态的考察中,除了原有的“社团”与“社团组织”外,又有“帮”与“帮群组织”的另一种分析框架。由于“帮”与“帮群组织”早已是华人社会的现实存在,因而后一种分析框架显然比以会馆等社团组织作为华人社会基本结构的讨论往前走了一步。而上世纪九十年代以后林孝胜等学者从东南亚殖民统治时期的社会、经济等时空环境讨论华人移民社会的帮群形态问题,又比七十年代陈育崧等学者的研究更为深入与扎实。

然而,现有有关华人移民社会“帮”结构及其“帮群组织”的研究,还存在许多可以进一步拓展的思考空间。例如,陈育崧与林孝胜均提出,“帮是代表说一种方言的社群”,强调来自移民原乡的方言因素对华人社会形成“帮”结构的影响,但却没有阐述华人移民如何运用祖籍原乡的方言因素来建构帮群的社会结构、亦没有考察“帮群组织”的内部结构与运作方式。另一方面,“社团组织”与“帮群组织”是同时存在于华人移民社会的客观现实,而有关华人社会“帮”结构的理论基本未涉及二者之关系。

除受制于考察视角,上述研究的局限亦与文献资料的不足有关。陈育崧、麦留芳、林孝胜等学者的研究虽力图论证“帮”与“帮群组织”在东南亚华人移民社会的存在,并考察形成这一社会结构的方言等其他源自中国传统社会的因素,但由于他们所依据的主要是碑文资料,缺乏会议记录、账本、章程等华人社会内部档案记录。而碑文所具有的片段及静态的史料特征,使得他们的研究很难涉及动态的社会脉络对华人帮群结构演化制约作用等问题的讨论,更无法从华人移民社会内部具体考察“帮”结构的形成与“帮群组织”的建构与运作等问题。

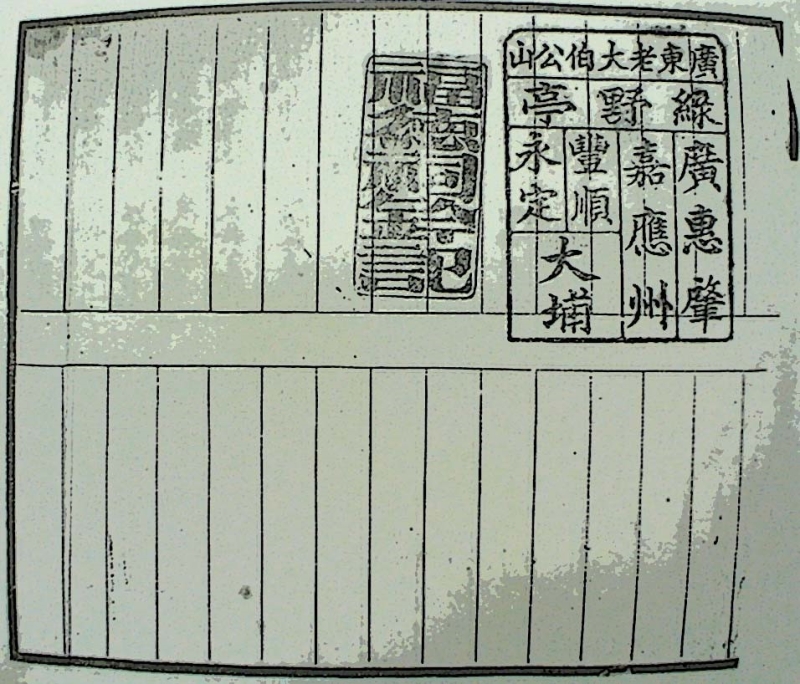

海唇福德祠绿野亭(以下简称绿野亭)是一个在新加坡开埠初期华人移民社群分立与互动的时空环境下出现的帮群组织,迄今已伴随新加坡社会变迁走过近二个世纪的发展历程。在殖民地时代,绿野亭拥有庙宇与坟山,其属下涉及“广惠肇”、“嘉应五属”与“丰永大”等诸多移民社群。有关绿野亭的组成方式与演化历史,见以下图表:

新加坡福德祠绿野亭组成方式的历史演变图(1824年—至今)

笔者在新加坡长期的田野研究中,收集到相当数量的各类华人社团档案,其中包括绿野亭和其所属的“广惠肇”、“嘉应五属”、“丰永大”的会馆、庙宇、坟山、学校等保留下来的碑铭、账本、董事部会议记录、章程、纪念特刊等各类文献。这些历史记录真实与具体地记载了殖民地时代新加坡华人移民社会内部的运作方式与认同形态,是考察包括新加坡在内的东南亚华人移民帮群组织珍贵的文本文献。

图1 新加坡海唇福德祠绿野亭保留下来的账本(1887-1933),

该账本原件现保留在新加坡国家图书馆

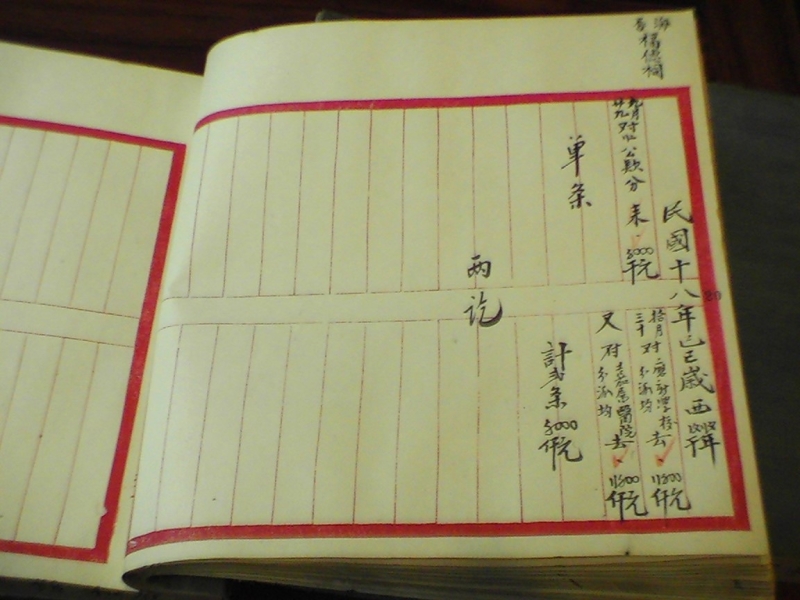

图2 新加坡海唇福德祠绿野亭账本中的一页

本文运用现有已出版的碑铭资料和华人社团账本、会议记录、章程等文献,重点考察1824至1927年的绿野亭,并以此为个案反思现有的东南亚华人社会结构及其特征的研究,进而提出笔者的一些新思考。

二 庙宇与坟山:绿野亭的建立及特点

根据匾额、碑文等相关资料,绿野亭的发展历史至少可以追溯到19世纪20年代的海唇福德祠古庙和青山亭坟山。

(一)从无主孤坟到具有社群边界的海唇福德祠

自1819年新加坡开埠后,海唇福德祠(以下简称福德祠)是南来拓荒的华南移民最早建立的庙宇之一。关于该庙的由来,“据前人所述,当日神座为一长者之坟地,初不过陋小而仅具规模,后以声灵显濯,远近蒙庥,遂至祈祝者日众,及道光甲申,乃集众而扩建之……”。

图3 位于今天新加坡直落亚逸的(海唇)福德祠

该庙的最早记录,是至今仍悬挂在庙内一幅1854年的匾额:

惠广肇三府沐恩众信士敬送

赖及遐陬

咸丰四年重修

道光岁次甲申仲春吉日立

正是根据这块牌匾,绿野亭将其创办的年代定立为1824年。

图4 仍保存在今天新加坡(海唇)福德祠内年代最早的牌匾

庙里还立有两块与匾额同一年代的石碑。一块是“广惠肇”所立的“重修大伯公庙众信捐题芳名碑记大伯公庙序”碑。该碑碑文除了记录此次修建的过程,强调“广惠肇”与福德祠的关系:“兹我广惠肇府人等羁旅于此,环居一埠,敬立福德神,建庙以壮神威,设祀以崇祀典,由来尚矣!……”。另一块是客家社群所立的“重修大伯公庙众信捐题芳名碑记”。在碑文所列的捐款名单中,有“应和公司”和“大丰永”公司为此次重修各捐赠七十五元、以及潮郡万世盛公司捐九十三元的记录。

以上有关福德祠的传说与金石资料显示,其一、福德祠最初仅是一处无主的华人移民坟地。后来因有祭拜而成为一间小庙。换言之,福德祠是经由孤魂崇拜转变而来的庙宇。其二、福德祠最初并无社群所属,它是在1824年经由“广惠肇”移民修建并接手管理才开始具有社群属性。其三、在1854年“广惠肇”重修福德祠工程中,因客属的“嘉应五属”和“大丰永”的加入而扩大了福德祠的社群边界,亦因该庙由广、客共同管理而具有两帮总机构的功能。

福德祠从无主孤魂到社群庙宇的转变,显示伴随闽粤移民南来拓荒而传承到东南亚的中华传统文化在华人移民整合与帮群建构中的重要意义。福德正神即土地神崇拜,是中国传统民间宗教的一个组成部分。在新加坡移民时代华人帮群社会的脉络下,经由孤魂崇拜转化而来的福德祠已不仅仅是一座供奉大伯公神明的华人民间宗教庙宇,它同时也被赋予社群边界,承担整合移民社群与作为“广、客”总机构的功能。

(二)从“青山亭”到“绿野亭”

在殖民地时代的东南亚,坟山组织普遍存在于华人移民社会。在十九世纪的新加坡,几乎每个华人移民社群都建有自己的坟山,这些坟山大多以“亭”称之。“移民时代华人社会的坟山组织既是丧葬机构——处理本社群先人的营葬和祭祀,同时也具有界定社群成员身份、承担团结、凝聚与整合本社群的重要功能。”

在广、客移民整合与绿野亭建构的历史进程中,坟山亦有着重要的作用。绿野亭最早的坟山,是设立于开埠之初的“青山亭”。“戊戌之先,属人原有青山亭之设,位于安祥山之东,即今柏城路之西一带滨海地段。120年前,正(值)新加坡开辟商埠之初,七属同人南来日众,黎庶云集,远离祖国,而灾疾死亡之事,亦再所不能无之,属人等以不忍目睹暴露之情,乃集议而谋寄葬之地于此,以其蓁莽青苍,邱陵起伏,故命其名曰青山亭”。有关青山亭的状况,保存下来的资料及其稀少,仅在保留下来的光绪年间绿野亭账本中可见零星记载。根据这些记录,在光绪乙已年(1905),青山亭收地租15元和交屋契金15元。青山亭的最后一次修建,是在光绪丙午年(1906)和丁未年(1907)。另外,账本中有“光绪丁未五月青山亭起葬状师费50元”的记录,说明青山亭在这一年开始迁葬。笔者在田野调查中,曾在当代嘉应五属义山见到一总坟墓碑上写有:“青山亭迁徙总坟之墓、嘉应五属祀”,日期是“光绪三十三年丁未岁冬月旦”。由此进一步证实,青山亭的迁葬时间应在光绪三十年前后。

图5 位于今天新加坡应和会馆嘉应五属义山内的建于“光绪三十三年丁未岁冬月旦”的“青山亭迁徙总坟之墓”

道光戊戌(1838)年间,因青山亭已无安葬先人的空间,广、客侨领向殖民地政府申请新建坟山。1840年1月20日,该申请获殖民地政府批准,并获赠送一块签发土地执照为1525号、位于中峇鲁和合洛路之间、面积32英亩,期限为999年的土地。广、客将新义山命名为“绿野亭”:“朔自戊戌上已,迄庚子中秋,从事于此山清理建设者凡三年,山前筑一小桥,又建一亭,颜其亭曰绿野小亭,盖取青山与绿野相对之义也”。1840年,在绿野亭建设基本告一段落,广、客再立“广东省永定县重修冢山碑记”,记载新坟山修建的缘起与过程。

图6 绿野亭塚全迁葬蔡厝港标碑工竣摄影(一九五三年三月廿二日)

资料来源:《福德祠绿野亭沿革史纪念特刊》,新加坡福德祠绿野亭1960出版(非卖品);第19页

(三)绿野亭建立的特点

从碑铭与账本记录,可见绿野亭由来自中国广东的广府、肇庆、惠州、嘉应、丰顺、大埔和福建的永定移民所创立,是管理广、客移民的庙宇和坟山的帮群组织。其建立具有两个显著特点:

第一、在绿野亭内部,即有“广府”与“客家”等方言的不同,又有广、客移民祖籍地缘的差异。因此,多元的认同形态与复杂的社群关系是这个帮群组织的一个重要特征。

第二、绿野亭建立的基本任务,是为新加坡广、客移民提供宗教活动的场所和安葬先人的坟山,以及进行与营葬、祭祀等相关的事物,这也是移民时代华人社会的基本功能之一。绿野亭与一般祖籍地缘会馆和姓氏宗亲会等社团组织的相异之处,在于它仅承担一般华人社团会馆的部分功能,即处理移民的信仰与丧葬、祭祀事宜,并将这部分功能独立出来。换言之,在开埠初期的新加坡社会脉络下,广、客移民以中华文化中的神明信仰和祖先崇拜为纽带,建立了跨方言与地缘的帮群组织绿野亭。

综上所述,在新加坡开埠初期出现于华人社会舞台的绿野亭既是庙宇与坟山组织,处理广、客移民的信仰与身后的营葬、祭祀等事宜,也是广、客最高联合机构,承担团结、凝聚与整合两社群的功能。换言之,双重功能是绿野亭这个新帮群组织的基本与重要特点。

三 绿野亭内部的社群关系与认同形态

在绿野亭发展的历史进程中,处理内部复杂社群关系与认同形态是其中的关键与重要的问题。

(一)“分中有合、合中又分”的社群关系

自1819年开埠到1927年的一百多年里,新加坡社会与经济已有很大的发展。来自中国、印度和马来半岛的移民逐渐在新加坡这片新土地上安定下来。在政治上,这一时期的新加坡仍是英国殖民地,殖民政府对华人社会仍采取“半自治”的统治政策。在华人社会内部,伴随开埠以来新加坡社会的发展变迁,到19世纪80-90年代以后,一方面,移民帮群间的分立与互动仍在演化中,与此同时,超帮活动也在各华人移民帮群之间展开。跨入20世纪,新加坡华人社会进入一个后帮权时代。一方面已有超帮的组织与不少超帮的领袖人物出现;但另一方面帮群关系仍仍此消彼长,在本质上仍是一个“帮派林立,相互冲突、消长、调和的社会”。

碑文与账本记录显示,上述开埠以来新加坡华人社会的发展与演化的时空环境,制约绿野亭内部的社群整合与认同关系之形成的进程:

从19世纪20年代到30年代末,是广、客移民社群整合的最初阶段。在这一时期,广、客移民透过共同经营与管理福德祠和青山亭坟山,在两帮总机构内部奠定了属下社群关系的最初框架。

从19世纪40年代到80年代,绿野亭内部的社群整合进入一个新的阶段。在此一时期,广、客移民继续通过共同管理庙宇与坟山来巩固与发展之联合,其内部则在不断整合过程中逐渐形成“分中有合、合中有分”的社群关系形态。有关这一时期绿野亭运作状况,保留在以下的碑文中:

咸丰四年(1854)“广惠肇”立《重修大伯公庙众信捐题芳名碑记》

咸丰四年(1854)“客帮”立《重修大伯公庙众信捐题芳名碑记》

同治元年(1862)“广惠肇嘉应大埔丰顺永定”合立《重修新山利济桥碑记》

同治八年(1869)“嘉应州五属”“丰永大三邑公司”立《福德祠大伯公碑记》同治九年(1870)“广惠肇”立《砌祝地基捐缘勒石碑记》、《建筑福德祠前地台围墙序》

光绪十年(1884)“广惠肇”立《广惠肇重修新利济桥道碑》

光绪十年(1884)“嘉应州五属”立《重修绿野亭利济桥芳名碑》

从上述广、客修庙建桥的碑记,可以看出从上世纪40年以后到80年代中叶绿野亭内部的社群关系特征:

第一、这一时期的广、客虽然合作进行了七次重修庙宇和坟山等项工程,但除了同治元年是由“广惠肇嘉应大埔丰顺永定”共同重修利济桥外,其他的六次工程均是由“广惠肇”、“客帮”、“嘉应五属”、“丰永大”等分别进行,这说明这一时期的绿野亭内部仍具有明确的社群分界,因而呈现出“合中有分”的社群形态。

第二、在“广惠肇”和“嘉应五属”、“丰永大”具有明确的社群分野的同时,在绿野亭这个总机构内部,还呈现出广、客“分中有合”的另一面。例如,在同治八年客属修建福德祠大伯公碑中的副首事汤广生,其名字也出现在同治九年“广惠肇”修建福德祠捐款名单中。他为“广惠肇”的修建工程捐了六元,位居数百位捐款名单中的第十。另外,在光绪十年“广惠肇重修新山利济桥碑记”中,客属的茶阳会馆、丰顺会馆亦合捐了250元,应和会馆则独捐了250元。这三个客属社团为捐款名单中数额最高者。

绿野亭内部的社群关系架构,在光绪十二年(1886)的《福德祠二司祝讼公碑》中被确认。

图7 光绪十二年(1886)《福德祠二司祝讼公碑》,立于今新加坡直落亚逸的(海唇)福德祠内

以下是该碑文的内容:

光绪十二年(1887)福德祠二司祝讼公碑

广惠肇

立合约人: 等

嘉应丰永大

缘因海唇福德祠内二司祝人争闹喋喋不休,致讼公庭。蒙总巡捕护卫司二位大人提讯在案,随转谕两造绅商秉公妥办,兹已平允无异词。此后共敦和睦永相亲爱,特立明字存据。

谨将章程列左

一议所有入庙参神宝烛香油等项,及内外题福、潮、海南帮所捐签之银,一概归入庙尝,不许投充,以免滋事。

一议众请司祝四人,广帮二名,嘉应丰永大帮二名,其人归值年炉主酌请。

一议庙内出息或不敷用,由两籍均派,各沾一半。

一议司祝工食。俱由庙内出息支给,倘有籍端滋事。值炉主集众处革。

大英壹千捌百捌拾柒年然花里拾贰号。

清光绪拾贰年贰月玖日

广惠肇: 梅照 何柱 李书祥 陈立厚

嘉应: 汤璋会 欧阳虞廷 等同立

丰永大: 张族昌 余宰兆 梁福来 陈观保

上述碑文内容为我们了解19世纪八、九十年代包括广、客在内的新加坡华人移民社会结构与社群关系,提供了非常宝贵的资料。

第一、由广、客移民管理的福德祠,其信众包括了福、潮、海南等不同的移民。说明新加坡华人社会发展到19世纪末,移民社群之间的界线已非泾渭分明。这一时期的福德祠既是广、客两帮的最高联合总机构,又因中国传统民间信仰的“神是不分地域”的特征而能跨越不同的社群,从而在某种程度上促进华人移民社会向超帮的方向发展。

第二、该碑文另一个非常重要的意义,是以刻碑的形式首次确立了绿野亭内部广、客三社群的关系架构。随着社会变迁和华人移民社群的整合,绿野亭创立初期内部复杂的社群关系逐渐趋于简单和定型。碑文上呈现的“广惠肇”、“嘉应五属”和“丰永大”的三社群,反映了19世纪末华人社会发展与移民社群整合的客观现实。碑文内容也规定了广、客三社群在绿野亭内部的划分办法,以及与此相适应的权利与义务等问题。即在绿野亭内部,广、客帮权力与利益均等。广帮一方包括广惠肇社群,客帮一方则包括了嘉应五属、丰永大两社群。这样的划分为未来绿野亭内部各社群的权利、责任与经济利益的分配等问题奠下了重要的基础。

(二)认同形态之建构

作为一个跨方言与祖籍地缘的新帮群组织,到19世纪末20世纪初,其内部建立在广、客三社群“分中有合、合中有分”关系架构上的“整合大群,凝聚小群”认同形态也基本确定下来。

第一、广、客三社群的“绿野亭认同”

根据账本、会议记录等文献,广、客三社群的“绿野亭认同”体现在绿野亭管理运作等的许多方面。在绿野亭保留下来的账本中,有一份光绪戊子年(1888)八月至光绪庚寅年(1890)七月修筑青山亭、绿野亭围墙等各项费用的支出账目记录。根据这份记录,当时修筑青山亭、绿野亭围墙等的各项费用共需银6434.15元。这些费用由福德祠的香油银、“广惠肇”、“丰永大”、“嘉应”四个部分支付。在扣除了福德祠的香油钱后,尚需银4812.89元,即“按四股”即2.1.1的比例均派,以“广惠肇贰股”、“丰永大壹股”、“嘉应一股”的方式支付。从这份记录可以看到,“广惠肇”、“丰永大”、“嘉应”透过共同承担庙宇与坟山修建工程的经费,所显示的是三社群对总机构共有的“绿野亭认同”。另一方面,总机构在其运作中亦注重与强调其与属下社群之间的关系。以坟山管理和“春秋二祭”为例,在广、客三社群分别建立冢山之后,为了凝聚属下社群,根据董事部会议记录,绿野亭从20世纪初开始,就将祭扫属下社团的坟山纳入其运作内容中。账本记录显示,民国16年和17年春祭期间,绿野亭两次祭扫“广惠肇”的碧山亭坟山,两年支割草费工银30元,这显然有助于加强“广惠肇”的“绿野亭认同”。

第二、广、客三社群对各自所属社团的认同

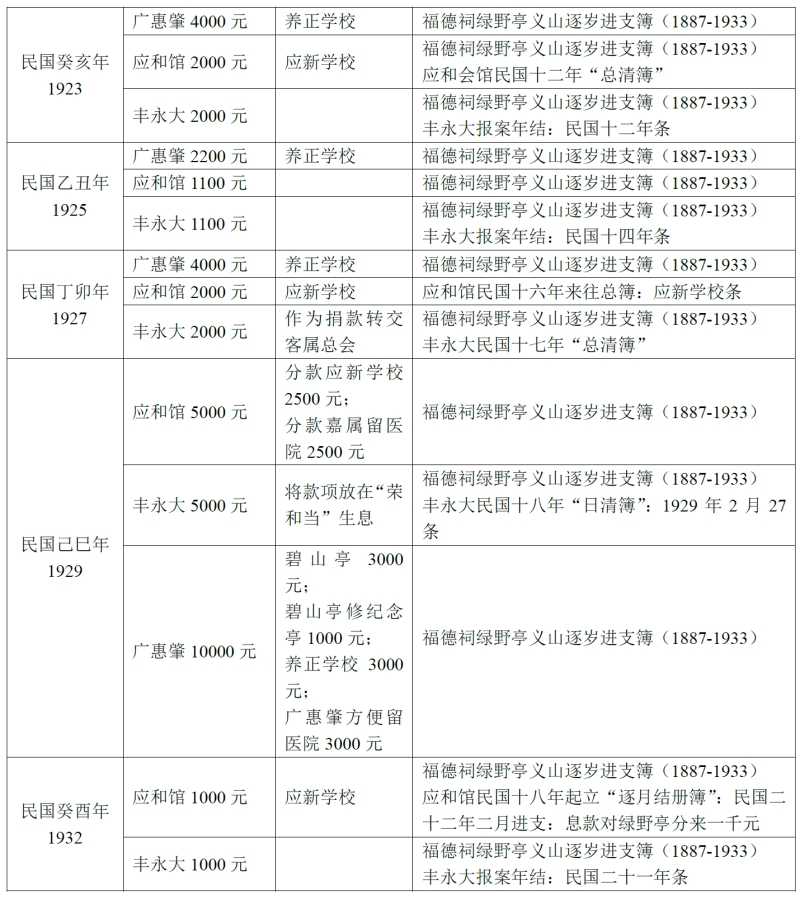

在总机构内部,广、客三社群除共有的“绿野亭”认同外,还存在“凝聚小群”即认同各自所属社群的形态。以下是笔者根据账本中有关1906年至1920年绿野亭分派属下社团款项与属下社团对款项的使用情况记录所做的一份表格:

绿野亭分派所属社群款项及使用情况表(1906-1932)

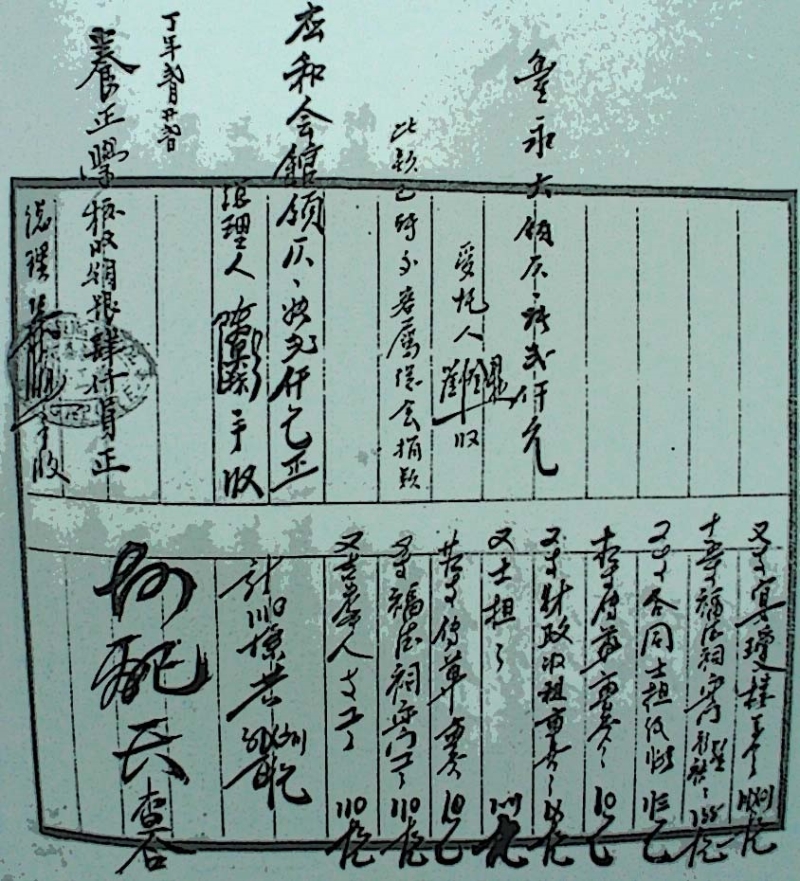

图8 海唇福德祠绿野亭分派丰永大、应和会馆、广惠肈碧山亭款项

资料来源:曾玲主编《福德祠绿野亭文献汇编之三:1887-1933年海唇福德祠绿野亭义山逐岁进支簿》,新加坡华裔馆 2005年出版,第252页

图9 海唇福德祠分派应和会馆的款项

资料来源:应和会馆民国十八年己巳岁起立“逐月结册部(1929-1935):“民国十八年海唇福德祠条”。该账本保存在新加坡应和会馆资料室

上述内容,显示绿野亭内部认同形态的一些特征:

第一、透过款项的分派与接受,显示作为绿野亭与所属广、客三社群之间互为认同的关系。

第二、绿野亭所属社团对款项的使用,则显示出绿野亭内部社群认同的差异。“广惠肇”所分得的款项主要用于该社群所属的“养正学校”、“碧山亭坟山”和“广惠肇方便留医院”。而客属的“应和馆”,则用于会馆创办的应新学校。另一客属的“丰永大”,除了用于茶阳大埔会馆兴办的启发学校,也资助客帮总机构客属总会。

总之,在19世纪新加坡华人社会发展与变迁的时代脉络下,广、客移民透过共同管理庙宇和坟山,以总机构绿野亭为整合的框架。到19世纪末20世纪20年代,这个帮群组织内部逐渐形成“分中有合、合中有分”的社群关系架构和“整合大群,凝聚小群”的多元与多重的认同形态。

(原载《华人研究国际学报》第七卷第一期, 2015年6月。注释从略。)