明清至民国时期徽州族谱的纂修、刊印、避讳

及其家国互动关系初探(上)

安徽大学徽学研究中心 卞利

绪 论

明清至民国时期,地处皖南山区的徽州是一个典型的宗族社会,“大抵新安皆聚族而居,巨室望族远者千余年,近者犹数百年,虽子孙蕃衍至一二千丁,咸有名分以相维,秩然而不容紊。”作为宗族社会的重要标志,徽州宗族在族谱纂修、祠堂创建、祖先祭祀和祖墓营造等方面,显示出了有别于其他地区的诸多特征,直接促成了徽州“千年之冢,不动一抔;千丁之族,未常散处;千载谱系,丝毫不紊”社会局面的形成。尤其被作宗族“尊祖、敬宗、收族”手段和工具的族谱,其重要性更是被强化到无以复加的地步,“事之最重而不宜缓者,国惟史,家则惟谱”。在徽州许多地区,普遍流传一种“三世不修谱,便为小人”的戒语。三代不修谱,被徽州人当作是大逆不道的行为,“无之(指族谱——引者注),将见贵不齿贱,富薄其贫。吾恐昭穆不分,尊卑失序。宗法不立,嫡庶奚明?势不至等,亲又为陌路,而视陌路为亲亲者,几稀矣。吾知谱之所系匪细也。然家之无谱,不犹国之无史乎?国无史,无以纪历代,无以征文献;家无谱,无以明世系,无以溯渊源。谱之时义大矣哉!”因此,作为记录宗族活动的重要文献之一,明清至民国时期,徽州族谱的纂修、刊刻与管理都进入了相对较为成熟的阶段,形成了较为完备的族谱纂修理论和相对成熟的族谱刊刻与管理制度,涌现出了一批专门的族谱纂修和刊刻队伍,直接推动了明清至民国时期徽州族谱纂修刊刻活动的繁荣,以致形成“新安多望族,族各有谱”的社会现象。

明代中叶以后,受山多田少、人众地寡等生存压力的逼迫,大量徽州人不得不离乡背井,外出经商,寻求生计,并迅速致富。拥资巨万的徽商商业利润源源不断地流入徽州本土,成为纂修和刊刻族谱的雄厚物质基础。“文人发起,商人助资”,这是明清至民国时期徽州族谱纂修中存在的一种普遍现象。明代休宁由溪商人程天宠甚至专门斥资辑录《程氏宗谱》,而类似清代婺源梅溪商人吴永钥“修祀厅、葺宗谱”的行为,在徽州亦甚为盛行。明清至民国时期,徽州本土以及周边地区发达的印刷出版业,对徽州族谱的印刷和出版,则起到了重要的促进和保障作用。

明清至民国时期,徽州的族谱编纂非常活跃,纂修和刊刻的族谱数量巨丰,族谱内容丰富充实、类型复杂多样,其中既有非血缘的地域性望族汇谱,如明代嘉靖年间程尚宽等编纂的《新安名族志》和天启年间曹叔明等纂辑的《休宁名族志》等,也有跨地区的具有血缘性质的某姓统宗族谱,如明成化《新安程氏统宗世谱》、清乾隆《考川胡氏统宗谱》等。不过,在徽州族谱中,数量最多、比例最大的还是某地一族一姓具有血缘性质的单一姓氏族谱或支谱。就族谱的名称而言,徽州也可谓是名目繁夥,既有称宗谱、族谱、家谱、房谱、支谱者,也有称家乘、家记、家典、世典者,如万历休宁《茗洲吴氏家记》、万历《程典》和雍正《茗洲吴氏家典》等名目。至于与正本族谱相对应具有草谱性质的各种添丁红簿、牌谱等,更是不胜枚举,如现存清代嘉庆年间的祁门善和程氏草谱——《衍庆录》,即是祁门程氏宗族仁山门支派的添丁簿。当然,族谱名称的不同,内容也就相应各有侧重,跨地域的单姓统宗谱如嘉靖《新安琅琊王氏统宗世谱》和同样也是跨地区诸姓族谱如嘉靖《新安名族志》等,虽然都是跨地域的族谱,但实际上却存在单一族姓和众多姓氏的明显区别;一般的序、凡例、世系、族规和跋等一应俱全的单姓族谱,同诸如雍正《茗洲吴氏家典》之类的族谱,也有明显区别,雍正《茗洲吴氏家典》不记世系,只重点记录和叙述“家规”和“家典”,显示出与其他族谱迥异的特征。可见,谱名的不同,不仅仅是名称的不同而已,内容上也有显著差异。

为叙述上的方便,我们谨将本文所涉及的各种族谱,统以“族谱”称之。

徽州族谱存世数量庞大。根据《中国古籍善本书目》、《中国家谱综合目录》和《上海图书馆馆藏家谱提要》,以及国内各大图书馆的藏书目录,结合所见私家藏书,我们粗略地对徽州族谱的存世数量进行了统计,大约有1433种之多。就纂修或刊刻的时间而言,其中元代族谱6种、明代457种、清代731种、民国221种、时间不详18种。如果加上收藏于民间、尚未系统普查收录的各种族谱,那么,徽州族谱的总量当不会低于2500种。就版本而言,清代最多,民国次之,但明代纂修和刊印的族谱在全国现存族谱中占据了较大的比重。因此,赵万里说:“传世明代族谱,大都是徽州一带大族居多,徽州以外绝少。”

那么,徽州族谱的编纂机制是如何建立的?它的刊刻、印刷和避讳等诸种制度是怎样进行的?由于对这些最基本的问题缺乏研究,直接制约了我们对徽州宗族社会探讨的深入发展。本文以明清至民国时期徽州族谱的纂修、刊刻、印刷和避讳以及族谱纂修和管理过程中的家国互动关系等为中心,对上述基本问题进行初步的分析和探讨,以期深化对明清至民国时期徽州族谱纂修、管理和徽州宗族制度的认识。

一明清至民国时期徽州族谱的纂修

徽州族谱的纂修,大体上可以追溯到唐宋时代,在存世的明清和民国徽州族谱中,可以不费力气地检阅到有关唐宋时期徽州族谱纂修的记载,特别是存有大量两宋时期的族谱“序文”,说明至宋代,徽州的族谱纂修已经成为一个普遍的社会风气。然而,刊刻本的宋代徽州族谱现已无一遗存,元代徽州刻本族谱也仅有6种传世,目前所发现的徽州族谱,大多为明清至民国时期编修和刊刻的。

(一)徽州族谱的纂修宗旨、主要目的和族谱体例

明清至民国时期,徽州族谱的纂修宗旨和主要目的是“尊祖、敬宗、收族”,即所谓“谱为尊祖敬宗收族而作也,前不作则不知其由来,后不述则不能继其志”。在聚族而居、敦本孝宗的徽州人思想观念中,族谱具有一种神圣不可侵犯的地位。如言:“族谱作载,皆宗族祖父名讳,孝子顺孙目可得睹,口不可得言。收藏贵密,保守贵久。”“领谱之人,务要藏之巾笥,珍重什袭。纵遇不测,亦当亟为救护,不得轻弃。”纂修族谱则是一种追本报远、弘扬孝道的大事,有所谓:“一族之事,莫重于修谱。”“族谱一书,所以序昭穆、纪绝续也。夫序昭穆,则尊卑之分明;纪绝续,则善恶之理著,皆足维世教也。”在徽州,族谱甚至被提升到与国史、郡志并列的高度,加以强化,如所谓“家之有谱,犹国之有史,郡邑之有志也”。但谱与史又有明显区别:“谱,史例也。谱为一家之史,史则善恶俱载,谱则述祖宗之嘉言善行,而不书恶,为亲者讳也。”可见,明清至民国时期,徽州族谱的纂修,表面上打着“尊祖、敬宗、收族”的旗号,实际上,其主要目的和直接动机还是为了维系宗族的尊卑、长幼、男女等封建等级秩序,维护包括族长在内的宗族控制者自身的既得利益。“族谱所以正名分、联族属、教仁孝。”“使恶者有所惩,吉凶相告,患难相恤,疾病相扶,孝弟行于家则身修而家齐,忠义行于国则国治而天下平。”“宗谱之修,亲疏不紊,支派分明,吉凶庆吊之际,酒筵之间,尊卑有分,上下相安,不可以贵凌贱,以众暴寡,以尊辱卑,以强欺弱。”这就是徽州宗族纂修族谱的最主要目的及实质之所在。

在纂修族谱的过程中,谱例和谱法直接关系到族谱如何编纂和内容如何取舍的问题。宋代以欧阳修和苏洵为代表的按照“小宗之法”编纂的族谱体例,可以说是后世族谱编纂遵循的基本准则和依据。但两者不同的是,欧阳修采用的是图表亦即“吊线”或“挂线”的方式,将五世祖以来的家族迁徙、婚嫁、官封、名谥、墓葬及其行事,编成《欧阳氏图谱》;而苏洵编纂的《苏氏族谱》则采用派的方式,将直系六世祖以来的事迹,按照序、表、后录的结构进行叙述。即所谓欧阳氏、苏氏“二家之例,一纵一横。欧阳氏用直谱,古之所谓图也。苏氏用横谱,古之所谓牒也。其大旨主于简明”。

一般认为,欧、苏两种谱式,不管优劣如何,其所创立的族谱体例,却为南宋以来的族谱编纂奠定了基本的原则和方法。不过,明清至民国时期徽州族谱的编纂,并未单纯遵循欧氏或苏氏族谱体例,而是取其优、祛其劣,将两者兼而并之、合而为一。正如明万历《[休宁]周氏族谱·凡例》云:“谱义例起于欧、苏,今合两式者。欧吊而不派,则亲疏别而长幼莫究,或窒于尊尊;苏派而不吊,则长幼序而亲疏难考,或病于亲亲。苟独遵一式,恐未得其长而先蹈其弊矣。故先欧图以明亲疏之分,继苏派以定长幼之序。二式相兼,其法始备。”清光绪三年(1877)绩溪《梁安高氏宗谱》亦合欧、苏二式以纂修之,“故统修族谱,既遵欧法,以线图系,使昭穆适,庶便于查考。而常修谱稿,则仿苏体,以格列名,使生殁娶葬便于登记”。

由此看来,明清至民国时期的徽州族谱,绝大部分应该都糅合了欧阳修和苏洵所创造的两种编纂体例与方法,遵循了吊线谱表和图文叙述并重的原则,正如清代徽人所云:“自明以来,凡为谱者,类皆取法于欧阳氏、苏氏二家也。”

(二)徽州族谱的倡修

编纂族谱,除少数系个人独立完成者以外,大部分是由集体纂修完成的,徽州的族谱编纂大体上亦遵循了这种编纂模式。因此,就宗族群体力量编纂的族谱而言,其第一步工作便是由倡修人向族人发起纂修倡议,制订章程,成立诸如谱馆、谱局等相应的组织结构,具体负责开展族谱编纂的筹备、联络与纂修工作。

根据记载,明嘉靖九年(1530)刻本《祁门金吾谢氏宗谱》即是由谱局负责筹划编纂的。清嘉庆年间,黟县南屏叶氏宗族在倡修族谱的过程中,亦“先设公局,分定总修,综理汇世系、缮写、绘图、校对、监刷等项,各款列名,以专责成”。有的宗族还广泛召集同宗诸支派进行讨论,以商议确定修谱事项。光绪八年(1828)春,绩溪戴氏宗族修谱时,主修者戴弘儒即专程“自休返里,同襄厥事,预订章程”。

徽州宗族倡修族谱除以集体讨论议决的方式进行外,通常还采用“启文”或“知单”的形式,向族人广为告知,以期得到族人的响应和支持。

为说明徽州修谱启文的详细情况,我们仅将清乾隆二十三年(1758)绩溪华阳邵氏会宗修谱《小启》和民国二十年歙县府前方氏宗族修谱《通启》文字照录于下:

[邵氏]会宗小启

吾始祖康公食采于召,受封于燕。以召为氏,系出于姬。迨至平公东陵郡望,衍于雁门汉锡邑耳。迄于坦公始新遗爱,神主降生,所为衍庆于严徽间者,百有余族。凡称世家巨族,我郡殿最。而发源于古歙华阳者,百二公也。迄今未集族谱,兹欲会修。徽严艰于荟萃,家各为书,难免舛误。不揣固陋,第将百二公下诸宗,理其绪而分之,比其类而合之,编为若干卷,使各派有志论世者开卷有得,而后世之念切宗盟者,或以此为告朔之遗焉,可也。聊具熟语,赴告吾宗。若非其种,尚冀捐之,毋带莠杂薰,令归同器。谨启。皇清乾隆二十三年岁次戊寅春正月吉旦。纹川叙伦堂谱局具。

[方氏]本届修谱通启

敬启者:我府前方氏受姓轩辕,迨际周元老大夫溥涵公,世系修明。甫得考证,越六十六世至宋迪功郎徽州教授孟生公卜迁州治之前,是为府前方氏一世祖。再十二世为砚庄公诣。至时以宗祠倾圮,提议兴修,兼足谱牒。时康熙乙亥年也。由清迄今,历年数百祖屋毁废于红羊,宗册蚀凌于风雨。为国等忝为教授公支裔,表扬先烈,盍敢后于恒人,用是鸠工庀材,尽心营建,幸赖众擎,规模备举。举我崇闳之祠宇,盖已恢复旧观。尤有不能已言者,人事代嬗,谱牒至沦淹。今兹不图,后将安及?爰商族众,迅将五代以上祖考名讳、事迹,下逮己身子孙,详细开单汇交敝处,俾便登记,以资进行。幸无挂漏是幸。此致府前方氏诸宗人公鉴。

新安府前方氏修谱筹备处启事

通讯处:徽城乐方头方盛泰号

以上引录的两则修谱启文,虽然都是告知族人踊跃参与修谱,但两者的区别是明显的。第一件即绩溪邵氏宗族纹川叙伦堂谱局纂修本宗族谱的《会宗小启》,从“若非其种,尚冀捐之”的文字内容来看,其性质显然更像是一种纂修族谱的募捐书。而第二件,即民国二十年歙县府前方氏修谱筹备处颁发的《修谱通启》,性质显然更是一种规范的修谱倡议书和告知书。

清乾隆二十三年(1758)绩溪邵氏宗族谱局的修谱《启文》,就其内容和形式而言,是一种普发性的修谱启事。除此之外,徽州还存在一种书信式的修谱启文,其收文对象具有唯一性,它针对的往往是该宗族的某一支或某一房派。我们在光绪《祁门竹源陈氏修谱文书汇编》中,发现了光绪二十三年(1897)祁门竹源坑口会源堂陈氏宗族谱局主修陈朝牧(字秉仁)、副主修陈树人、陈斗文和陈居正分别书给江西鄱阳县和安徽东流县(今安徽东至县)宗支的书信式修谱启文。其内容全文如下:

(1)达鄱阳陈家墩书

国珍、子英、光达诸位宗台先生阁下:

旷隔光仪,云山迨递。景宗已久,趋竭无由。启者,吾家自颍川迁浮梁,迁祁之竹源。唐官太湖县令,友迪公之子京公,子姓族党居之。千百年来,竹源之分徙者甚夥,先朝里社丘墓,惟向此里得咨询之,则此里为竹源文献贵处。本从公一支,□京公之孙怀兴,敝族宋官金吾大将军立公同胞兄弟也。及从公之孙永丰公,由竹源迁鄱阳罗田、陈家墩,历数百年,亻叔实繁衍,雍雍乎振。振公族人多硕彦,代有令名。奈水山遥,未见追远而报本;枝分叶散,不能穷流以溯源。尊祖敬宗之义何在乎?敝族于同治六年,复建祖庙,今又纂修宗谱,年湮代远,功程浩大,每丁皆派费洋壹元,旧已开局汇稿。联一本之亲,于是乎在;昭祖宗之德,莫此为先,望族皆然,名邦尤盛。惟念贵处源流一脉,应托鲤以达情。凡属本支,均宜修纂。秩下子孙千亿,此心之孝敬即同。聚毛可以成裘,敛金亦堪铸鼎。始于一身以旁及九族,同抒尊亲爱敬之诚,人情自此而即安,祖灵因而降福。冀鉴鄙忱,共襄盛举。当思重本笃亲,毋忘所自。南鸿北雁,道里无多,便惠好音,尤所企望。候得暇留谒瑶阶,祗聆钧诲,冗中裁渎,并候近祉。

贵族暨陈家岭各宅诸位宗台先生统此申候。

光绪二十三年二月,

祁西竹源坑口会源堂秉仁、树人、斗文、居正仝顿。

(2)达东流蟹子坑、石峡里宗家书(斗文稿)

山青水碧,睽隔鸿仪;柳绿桃红,恒思尘教。启者。吾家自京公始迁竹源,他族皆由此分迁矣。宗谱久未纂修,姑待苟安二百余年矣。兹幸众志翕从,旧已开局汇稿,誊写将成。每丁派出费洋壹元,约于冬季镌板。惟念贵处源流一脉,应嘱鸿申意,合同纂修。当思重本笃亲,毋忘所自。拟候六月烦驾来局会商,共襄盛举,以尽尊祖敬宗之义。弥切木本水源之思,则幸甚。专此顺达,并候春安。

宅上诸位先生统此申候。

光绪二十三年三月上浣,

祁西竹源坑口会源堂秉仁、树人、斗文、居正仝顿。

以上所录光绪二十三年(1897)祁门竹源坑口陈氏宗族会源堂谱局以主修和副主修名义书写给鄱阳与东流县陈氏宗支的修谱启文,与前引绩溪邵氏宗族纹川叙伦堂谱局的《会宗小启》和府前方氏修谱筹备处的《修谱通启》,尽管在性质上都是属于告知宗支前来汇修族谱的通知书,“来局会商,共襄盛举”,但在形式上则采取了两种不同的方式,显然后一种方式更具亲和力与号召力。

(三)徽州族谱纂修的组织和经费筹措

纂修族谱是一项规模浩大的工程,远非个人之力所能独立承担,“日久事繁,固非一人所能任,各支下之倡而和之者,实与有力焉”。除少数族谱成于一人之手外,大部分族谱编纂,一般要成立专门的修谱组织和机构,如谱馆、谱堂、谱局、修谱筹备处等,推选专门的纂修人员,专门负责修谱活动的组织与管理工作。正如清嘉庆黟县《南屏叶氏族谱》在总结纂修族谱经验时所言:“修谱先设公局,分定总修,综理汇世系、缮写、绘图、校对、监刷等项,各款列名,以专责成;一、设局后,各支分理世系者,汇齐稿本,查实事迹,以便总理,分类登载。”于是,“总理有人,纂修有人,同修有人,司库有人,誊录有人,催趱有人,司事有人。分工合作,各负责任,一心一德”。也只有建立组织机构、确定具体编纂人员并明确各自的分工之后,族谱的纂修才能真正步入正轨。尽管明清时期徽州各地族谱的纂修机构和人员冠以不同的名称或称谓,但就总体而言,其围绕族谱纂修这一目的和宗旨则是十分明确的。

纂修族谱所花费的资金是巨大的,族谱纂修工作能否成功顺利展开,在很大程度上取决于所筹措经费的多寡,所谓“兴举大事必筹经费,应先将用款若干,豫约大数,然后酌量筹费,出入相准,不至亏空,致误正事”。特别是在徽州这样一个人口迁徙与流动极其频繁的山区,大量徽商侨居外地,没有编纂人员的奔波操劳和采访调查,没有雄厚的资金支持,要想毕其工于一役,其难度是可想而知的。譬如族人以经商外地居多的歙县西沙溪汪氏宗族,在清道光年间纂修族谱时,编纂人员为了调查和搜罗本宗族的材料,可以说是历经了艰辛。族谱编纂者汪琦就曾感叹道:“修谱之役,纂辑不易,搜罗更难。纂辑仅耗心思,搜罗艰于跋涉。吾乡人丁散处,如两粤滇黔,孑遗远寓,恍星落天涯。欲循源溯流,匪第路费不给,且恐乏嗣无传,或迁徙他处,徒往无益,惟注明当日所迁之地,使日后易查可矣。吴越燕齐楚豫西江之间,或暂寓,或久居,平昔既识某处某支,设未访到,谱中即缺,罪将安归?是以吴越附近之区,年虽迈,犹可勉强躬亲阅历;至燕齐楚豫西江道里云遥,则遣子文源、道源与仆朱福、杨贵分投往收。其间江海风波,性命介于呼吸,霜雪冲冒,困苦迫于长途,甚鞍马奇寒,绝无敝裘□冻,备尝险阻,遍历艰辛,水陆之程五万余里,往来约费百五十金,稿方征全。”许多宗族在纂修族谱的过程中,都遇到了资金短缺不济的问题。有的甚至是在族谱修成付之剞劂时,发生了资金不济。歙县大阜吕氏宗族在族谱修毕即将刊刻之际,即遇到了资金缺口较大的问题,无奈之下,被迫商议以本社祭祀银两冲抵,如言:“宗谱既成,约用工食求文二百余金,所得该分银者,不过五拾余两而已。荷蒙各派族英资助,虽有白金,仍银五拾两无出。黄川万五公派下四门族众继寿等商议,只得权将本社祭祀银充偿。”

为了保证纂修族谱的费用支出,徽州宗族大体采取了以下几种途径筹集经费。

第一种筹集经费渠道是包括商人出资在内的个人独立自愿捐资助修。以这种方式筹集纂修族谱经费,在富商巨贾辈出的徽州,应当说是一个常见的现象。民国十三年(1924)绩溪龙川胡氏宗族胡村支派所纂修的《龙川胡氏支派宗谱》,就是通过“文人发起,商人助资”的方式,筹措修谱资金的。休宁西门汪立正自康熙年间修成族谱《西门汪氏大公房挥签公支谱》后,因“人益繁,费益重,无力者艰于资斧,有力者置而不问”,一直未能付之剞劂。直到乾隆四年(1739),才由汪栋独立捐资,方才得以刷印,“栋乃毅然输赀付梓,同支均未派费”。至于规模宏大的乾隆《歙淳方氏柳山真应庙会宗统谱》,因经济实力雄厚的徽商方祖善一人独立捐资襄助,“其剞劂纸张、工价,皆善祖独立肩之”,因而得以顺利纂修和刊刻。

筹集修谱资金的第二种方式是科丁派捐,这也是徽州纂修族谱最为常用的一种方式。康熙五十五年(1716),歙县《周氏族谱正宗》即采用了族内按丁征收“科丁银”方式筹集修谱资金。雍正八年(1730),《婺源竹马馆东李氏宗谱》也是按照科派丁银方式筹集修谱经费,甚至女口也在科派之列,“科费,每新丁四分,故丁二分。杂费,妇女每口米一斤、豆半斤,十六两秤”。道光二十一年(1841)祁门《关西方氏宗谱》同样也是“约族众派费同修”的方式,筹措修谱经费。光绪二十二年(1896),祁门竹源陈氏宗族纂修族谱时,基本采用族内派捐的形式以筹集经费,男丁、女口亦皆有派捐任务。但其派捐的数额前后有一个变化过程,“光绪二十二年冬,合议纂修宗谱,众志悉从。始而一丁派出钱二百文,继而一丁派出洋蚨壹元,统计合族三百六十九丁。女一口出米十二升”。为保证族内派捐的正常进行,光绪绩溪东关戴氏宗族,甚至专门于谱局中设立了“经催丁捐”人员,以具体负责丁捐的催征任务。显然,在筹集纂修和刊刻族谱经费方面,徽州宗族主要采取的是按丁派捐的方式和渠道。

然而,单纯靠按丁派捐的方式筹集修谱经费,往往并不能够完全满足纂修和刊刻族谱的全部费用,有的甚至可能加重族人的经济负担,造成族人的抵触情绪,“谱之费甚钜,若照丁摊派,秩下之贫苦难胜。若将公拨用,祖祀款项有缺”。因此,事实上,徽州不少宗族经常采用按丁派捐和自愿乐输相结合的办法,方能筹足修谱的资金。如清康熙年间歙县周氏宗族所言:“除科丁银外,非有乐输,事何由济?”光绪三年(1877)绩溪《梁安高氏宗谱》即采用了“经费或派或捐”以筹集修谱经费。

显然,采取发动和鼓励宗族成员共同自愿捐输的方式以筹集修谱资金,是徽州纂修族谱经费的一个极为重要的渠道。清嘉庆十七年(1812)黟县《南屏叶氏族谱》就是完全采用这种方式筹措修谱经费的,“修谱使用,俱系各支乐输,并非动支公项。对此,徽州族谱多在“序”、“跋”等相关文字中予以交代。如明万历五年(1577)歙县大阜吕氏族谱即采取了族人捐资的方式筹措经费,而且,带头倡捐者几乎都是主持修谱人员,从总裁编修吕继华,到校正吕廷福,甚至管帐、催督等,都或多或少地进行了捐输。有的宗族为鼓励族人捐输,甚至在族谱中专门辟有《捐输芳名》一卷,对踊跃捐输者予以表彰。万历十八年(1590)刊刻的《歙西岩镇百忍程氏本宗信谱》就在该谱中专门立有《助赀编刻人名》,以记录之,惜有目无文,不得其详。清康熙五十五年(1716)刊刻的《[歙县]周氏族谱正宗》,在《捐输小引》一卷中,除动员族人踊跃捐输外,还按照捐资多寡对捐输者依次进行记录表彰,“今将各派捐输急公仗义者,较其多寡,次第书之于谱,庶几不没其善,用为将来者劝”。光绪祁门善和程氏宗族对捐输者亦列名进行表彰,“除族长康意列首外,余悉照各人所捐,挨次标名,以垂不朽云尔”。此外,徽州宗族还特别重视修谱资金的管理,通过捐输渠道筹集修谱的资金,捐输者除了绝大多数系本宗族成员外,也有少数非本族成员。因此,对其进行严格管理,避免铺张浪费和徇私渔利行为,就显得极其重要。对此,绩溪华阳邵氏宗族就制订了严格的规范,明确规定:“修谱银钱取诸大众,应分立二簿,一曰本派,一曰外派,而每派账目又须分房登记,以便检查。至经手银钱,最易招谤,所有收存款洋,出入账目,必须多派精明妥慎之人分别管理,每月结一大总。另派公直者一人,逐加稽核。倘有少数,由经手者赔偿。如无错误,即于结总处盖一图记,以表无私而昭大信。”

(四)徽州族谱纂修失真问题及其解决办法

尽管包括徽州在内的中国许多地区的族谱都声称,族谱和国史、地方志一样,是家族历史的记录。但是,在纂修族谱的过程中,许多族谱还是难以做到与国史、方志一样忠奸俱书、贤恶并存,真实反映宗族的全部真实历史。它要为尊者讳、亲者讳、隐者讳和贤者讳。因此,族谱与国史、方志相比,其区别是显而易见的。正如民国绩溪民国绩溪《龙川胡氏支派宗谱》所指出的那样,“家谱与国史异,史以别贤奸、寓褒贬,故善恶并书;谱则当为亲者讳,书善不书恶。如怙恶不悛,贻玷家族者,黜之可也。”

首先,牵强附会、攀附名人和富贵问题普遍存在,这是导致明清至民国时期徽州族谱纂修失真的最主要原因之一。其实,这一现象不仅是徽州而且也是整个中国各地族谱纂修中普遍存在的通病。对此,明永乐二十年(1422)胡滢在为祁门《关西方氏宗谱》所作的《序》中就曾指出:“天下世家族谱多矣。他谱喜借名位援远族人,以张大其宗。”清乾隆二年(1737)刊刻的《新安徐氏宗谱》也一针见血地指出:“世俗作谱,多以铺张扬厉为事,每采古昔同姓名公巨卿汇载篇首……世俗作谱,每广叙宗盟,远引世派以矜巨族,而其中多牵强附会。”乾隆十四年(1749),方有闻在《歙淳方氏柳山真应庙会宗统谱》的《后序》中,也指出:“自夫人心不古,仁孝之思顿忘。祖孙父子妄为假冒,或慕高名、呼罗引为叔侄者有之,或趋炎附势、推义甫为父兄者有之。”桐冈张文凤更是对古今修谱之两大弊端进行了揭示和挞伐,认为:“古今有大戒者二,有乐富贵而认其非族者,有耻贫贱而弃其同族者,尤为名教之罪人也。”这种故意攀附名公巨卿、豪右贵族和嫌贫爱富的心态与现象,完全是修谱者的主观故意所引致,它直接造成了族谱内容信度失真的后果。

其次,造成明清至民国时期徽州族谱纂修失真的另一原因,便是世远年湮、旧谱散佚、族派散居难以联络以及战乱影响等客观因素。这些客观因素使得徽州新修族谱在搜罗文献、考订史实等方面出现了客观上的困难。所谓“修谱之役,纂辑不易,搜罗更难”。诚斯谓也。康熙四年(1665),黟县横冈胡氏宗族在修谱时,即遇到了族人居址星散、被迫稽之残简和访之老成的现象,“奈居址星散,人心纷更,任大责重,难以骤举。惟体先人之遗言,而访之老成,稽之残简”。而乾隆年间婺源甲道张氏修谱遇到了和黟县横冈胡氏宗族几乎同样的问题:“我张氏族大人稠,星棋散布者,较之他姓,十倍其数。自前明景泰间辑修,而后廖阔三百余载。世远年湮,编残简断,煨烬散佚,莫可谁何。一旦联而修之,以集其成。”乾隆二十三年(1758),绩溪华阳邵氏宗族修谱时的《会宗小启》就说:“徽(州)、严(州)艰于荟萃,家各为书,难免舛误。”尤其是太平天国之后,徽州各地为重建宗族社会而掀起的修谱热潮中,面临兵燹所造成的文献散失残缺不全等困境,许多修谱人员不得不采取实地走访和口头记录的方式来搜集资料,这就难免会造成事实不准甚至错误百出现象的发生。光绪三年(1877)祁门红紫纂修《京兆金氏统谱》,对咸丰兵燹造成族谱散失、文献无征、口头记述又颠倒错乱的情形,就有着细致的描述,云:“咸丰年间,粤贼扰乱十余年,房屋烧毁一空,男逃女散,惨不胜言。因族谱散失,幸同治初年,四方平静,查考宗谱,半属遗亡。于同治九年,公族邀集各支己修,亦无老谱对录联接。惟父老族长口传,生娶卒葬而略言之,录为新谱,遗志颠倒错乱,行派不接,遗失名目甚多。”

针对族谱普遍存在的牵强附会、攀附名人和富贵以及故意涂改甚至公然制造伪谱的现象,徽州各大宗族纷纷制订和采取了严格的修谱原则,严厉打击主观造假的行为,避免客观失误,以期尽可能革除族谱失真的积弊。

首先,充分认识到“族谱之修,未易遽举”,明确要求修谱人员一定要本着严肃负责的态度,认真采访,广搜文献,详细刊订,厘舛订误,从实书写。“作谱之法,闻见贵广,纪载贵确,而持论贵公。”明万历年间,休宁程一枝在纂修《程典》过程中,为保证族谱的真实性,广征博引。据统计,该部族谱征引的各种典籍文献达113种之多,计有其中引用家谱41种、录书13种、志书24种、经书2种、史书20种、子书5种、集书5种和杂书3种。乾隆十八年(1753)刊刻的《歙淳方氏柳山真应庙会宗统谱》在《凡例》中谆谆告诫修谱人员:“斯谱参前代各家旧牒,搜考不厌周详。昔遁囊讹,悉从厘定,按时考事。一事之差、一字之误,必稽于国史郡县志诸书及互参诸派族谱,以订其是。”事实上,该部族谱也确实做到了“国史郡县志诸书及互参诸派族谱”。据该谱卷首《考证诸书》统计,除各种族谱未列外,该谱总共参考了纪传体、典章体、编年体、文集、杂记以及各种方志类典籍达44种之多。而为了纂修一部翔实全面可靠的《新安歙西沙溪汪氏族谱》,作者汪琦甚至不惜积十年之功,处心积虑,呕心沥血,四易成稿,“凡有可采,悉编入谱。先在姑孰聘扶曦公缮写五年,稿经四易,丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未,又于乌溪拼梨截板,载往云间,转运到里,己卯周流七省,填写生殁庚辰,先将人丁刊成七卷。嗣缘力绵,暂停赴任,不期海滨清淡,迥异别邑,日复日,年复年,早夜焦劳,神魂飘荡”。

其次,为杜绝因主观因素造成的族谱评议失真的现象,徽州一些宗族在纂修族谱时,往往要求族谱编修人员集体讨论、反复斟酌,再下结论。对夸张不实的文献,采取极其慎重的态度,核实以后方才记录。明嘉靖年间,绩溪积庆坊葛氏在纂修《绩溪葛氏族谱》之《文翰》卷时,就明确规定:“凡涉夸张,不敢泛录,必其文果核实、有关世教者,谨书而备录之。”绩溪华阳邵氏宗族为避免续修族谱中产生讹误,专门公举纂修、协修和分修各数人,具体协同负责叙次宗族原委和考订厘清世系工作,“族谱者所以垂示百世,俾知一本所出、面相亲爱也。其中叙次原委、清厘世系,一切稿件,至为繁重。应公举纂修、协修、分修各数人,以期责有专归而免舛误”。乾隆婺源庆源詹氏宗族鉴于明万历年间“庐源改造宗谱,颠倒弟兄。国朝雍正乙卯,又转因袭承讹,中多鱼目,一时不可再文”造成庆源支派记录失实的弊端,于乾隆四十六年(1781),断然拒绝了庐源詹氏宗族纂修统宗谱的邀请,特地于乾隆四十七年(1782)邀集远近宗支,开设谱局,独立修谱,“特于嘉靖谱底汇出云烟宗派,厘其支裔,矢慎矢公翻目。至检坟茔、查婚嫁、考迁居、综继嗣、究乏绝、辨世次、分行序、飘丁外、养蒐寻,毕极苦心”。对“有世系衰落、木主无存、生殁葬所,委实难稽;更有仅存名字,谁为祖父,谁为子孙,都无连属者”,宁可“暂阙所疑”,也不轻易载入谱中,以免讹误而紊乱世系。

复次,严厉打击和惩治纂修宗谱中的任意涂改、变易私弊等行为。徽州宗族为制止日益猖獗的族谱编修中涂改和变易等弊端,专门制订了极其严厉的惩罚规条。如道光祁门《新安琅琊王氏宗谱》即在《凡例》中对新修族谱的涂改和变易行为,制订了严厉的惩罚措施,规定:“倘有添涂、变易私弊等情,违者查出,罚纹银三十两入献公祀收贮。凡各支子孙,切宜慎之。”对族内不肖子孙盗卖族谱而致真赝混淆、支派紊乱者,其惩治之例尤为严厉,最重者甚至被革除族籍。乾隆《休宁古林黄氏重修族谱》在《祠规》中规定:“或有不肖子孙卖谱盗写觅利,致使真赝溷淆,支派紊乱,得罪祖宗极矣,众共绌之,不许入祠拜墓,仍会族众追谱惩治。”

综上所述,徽州族谱修纂中存在的诸多主观和客观因素,直接或间接造成了徽州族谱失真和失实。如何解决这一痼疾,公正客观、实事求是地记录宗族的历史,真正做到所纂修的族谱“无假借、无攀缘、无一妄语,从实阙疑”。这就要求修谱者必须本着严谨公道的态度与作风,所谓“修谱须秉公心,不可各执私见”;“非使一己之见,以成一家之言”。尽力广泛搜集资料,认真采访调查,摈弃因主观故意和客观失误而导致的族谱失真,做到“心有所主。始以家乘遗墨并石刻余文,参互考溯,不妄援引以紊吾宗,不假名显以迷所出”。为避免出现类似问题,有些徽州宗族甚至在《祖训》中对族人予以训诫:“爱护勿借鬻,非族莫攀缘。行止有瑕玷,芟除不入编;三代一修五代吊,相传慎勿忝于先。”但训诫归训诫,徽州族谱纂修中攀缘高枝、富贵和假借等现象由于既成痼疾,毕竟积重难返,依然不能从根本上杜绝。

(五)徽州族谱纂修人员的待遇

徽州族谱纂修人员的待遇问题,在以往的探讨中,基本未被学术界所关注。但由于这一问题直接关系到修谱人员的工作态度和所修族谱的质量,因此,对其进行分析和研究,显然具有重要的学术意义和价值。

由于纂修族谱纯粹出自对宗族报本追远和尊祖敬宗收族的公心,加上修谱所筹集资金的限制,故徽州宗族在纂修族谱时,其修谱人员更多的是无偿尽义务,而无薪水和待遇,有的甚至在采访时还被要求费用自理。清嘉庆黟县南屏叶氏宗族为节约经费开支,对参与修谱人员的待遇,就明确规定:“修谱使用,俱系各支乐输,并非动支公项。支丁到局司事者,公局不设伙食,惟备茶水,免致多费,此皆修谱节略,紧要物件,时价高下,因时裁酌,不拘成格。”民国初年绩溪洪川程氏宗族也对包括修谱人员在内的所有办事者,不予任何薪水和酬劳,“此办事之人,均各不较薪费”。同是绩溪的鱼川耿氏宗族,民国初年对修谱者也是实行“勉尽义务”、免发薪水的措施,而民国歙县巨川毕氏宗族痛鉴藉修谱为射利之端,不仅要求修谱人员自备膳食赴局修谱,而且连掌修者的薪水和车马之费,也要求自理,规定:“族谱之设,原以敦本睦族,但今人心不古,每有藉此为射利之端,故本局痛鉴前辙,凡司事诸人,皆自膳赴局。即掌修者薪水、车马之费,概皆自任,以尽为子孙之义务,于局内无丝毫染指,以示至公。”

不过,鉴于修谱者的辛勤劳动,修谱筹集资金较为宽裕的宗族,一般对修谱人员会酌情给予一定的薪水和报酬,但其限制非常严格。宣统《华阳邵氏宗谱》的纂修人员,除常年坐局和理谱者酌给薪水外,其余人员一概不给。该谱《续修条议》规定:“此时筹费极难,除常年坐局及理谱者,应酌给薪水外,其余一概不给……大众必须团为一心,始终不变,时时以祖宗为念,而以谱事为分内要务,则众志成城。”

二徽州族谱的刊刻与刷印及其相关问题

从现存徽州族谱的版本上来看,刊刻本、石印本、铅印本、抄本、以及稿本分别以不同的形式存在着。但就总体而言,刊刻本族谱在徽州族谱的现存总量中依然占据了较大的比重。由于本节主要探讨徽州族谱的刊刻以及刊刻过程中包括与谱司刻工签定的协议和纸张、工价等问题,故我们严格限定在刊刻本(含雕版和活字本)徽州族谱的范围之内。

(一)徽州族谱的刊刻协议及其“谱司”的工价

徽州宗族的族谱纂修编定成稿后,除极少数因资金等因素不能刊刻外,一般都要付诸剞劂。在最后刊刻印刷成书之前,特别是在清代,通常由谱局或谱局委托人出具“招约”,招揽“谱司”或“谱师”进行刊刻印刷(注:负责族谱刊刻印刷的人员称为“谱司”或“谱师”,但不是每部族谱都是采取这样的程序),并与其协商签订权利、义务和责任明确的“议单”或“协议”,规定具体的工价、待遇和质量标准等条款。

下面是清嘉庆黟县南屏叶氏宗族谱局关于刊刻《南屏叶氏族谱》的部分规定:

一、谱用聚珍字版,谱司系婺邑人。先立定议单:文献每盘元银贰钱,世系每盘银一钱一分,墓图每盘银二钱,两图合一盘,加填字注,世系一盘算公。镌墓图至五代,余图俱各自认工价。村图序文,计工扣算,或补换字,系本家自办梨木。另倩小木,造成大小谱子字料,以备临时补刻。所有镌工饭食等项,俱谱司自认。外逢朔望及起完工本,家各送神福一次。

一、谱司未到门,预办一切应用家伙,便伊自爨。

这则规定对族谱的刊刻等相关事宜叙述得十分具体,对族谱的字版,明确规定用“聚珍版”(又称“聚珍本”),谱司为婺源人。在开印之前,则要求必须先与谱司签订《议单》,根据族谱刊刻内容的复杂程度规定了镌刻族谱的不同价格。对谱司和邀请人的权利、义务及待遇,进行了明确规范。

清光绪年间祁门竹源坑口陈氏宗族的《祁门竹源陈氏修谱文书汇编》收录了有关族谱主修和副主修出具的刊刻族谱的《招约》和谱司冯大声等承揽刊刻该族谱的《承约》,由于该原始修谱文书系首次发现,其内容和形式格外引人注目。为说明问题起见,我们仅将这两纸珍贵的《招约》和《承约》全文照录于下:

(1)召约

立出召约人祁西竹源坑陈会源堂朝牧等,今为本族修谱,承与抚州冯大声谱司镌字,面言定照老谱格式,其工价每洋壹元,计镌字十四盘。所有雕图、装订一切杂项工价规矩,俱已于冯谱司承约内载明。自定之后,两无异说。恐口无凭,立此存照。

光绪二十四年五月十八日,立出召约人陈会源堂朝牧、斗文、树人、居正。

(2)谱司冯大声承约

立承约人抚州冯大声,今承到祁西竹源坑口陈会源堂修谱,是身包承镌字、雕图、刷订、慰贴。遵照大成谱格式,每页五层,计廿六格,大字一格一行,小字一格两行。每层小字一行六个,面言定工价每洋壹元,计镌字十四盘。自承之后,毋得异言,以致违误。恐口无凭,立此存照。

一、刻祖像、坟山,每个图计钱三百文,图上字内;

一、刻村基图计洋壹元;

一、切谱贴鞋一双;

一、喜包听随东家之意,不得争竞多寡;

一、伙食进门、出门,局内均供膳数日,其余自备;

一、柴薪、时菜,局内津贴;

一、刷谱数多寡,听随东家意,毋得异说;

一、刷定之谱,倘有错字增改,如过十盘以外,只照所承盘数工价扣算,不得多取钱文;

一、谱说、序赞、诗引、杂文,概照十四盘扣算;

一、开刷之日,如有盘内字迹模糊、大小不一以及讹误等弊,听凭本东指换;

一、谱自起工、完工,中间不得间工,躲误日期。如违,自愿赔本东伙食开支之费,仍听另召他人,无得异说;

一、本洋价每元作钱壹千三百文;

一、起神开刷装订,议贴钱喜包洋壹元,神福每个月贴大秤亥四斤;

一、大成谱上刻各派阴字,议贴钱四千文;

一、装订切谱,每幅正谱贴钱四百文。

从光绪二十四年(1898)祁门竹源里坑口陈氏宗族族谱主修陈朝牧和副修陈斗文、陈树人、陈居正发布的招揽刊刻族谱的《招约》和谱司江西抚州人冯大声与周菘甫承揽《祁门竹源陈氏宗谱》刊刻任务的《承约》内容上来看,我们不难发现以下几个重要问题。

第一,光绪《祁门竹源陈氏宗谱》的刊刻是通过颁布《招约》,以公开招标的方式进行的。在《招约》中,招标方即《祁门竹源陈氏宗谱》的主修陈朝牧和副主修陈斗文、陈树人和陈居正,对招标的标的即刊刻族谱的标准样式、刻工价格以及其他事项,予以十分详细而具体的规定。这件《招约》的学术价值在于,它第一次给我们提供了徽州刊刻刷印族谱招揽文约的标准样本以及刻工的具体价格资料,即“工价每洋壹元”。这就为我们研究明清特别是清代徽州刻书业的运作形式和利润,提供了极为珍贵的第一手翔实材料。尽管投标方冯大声并非是徽州本土刻工,但在刻书业发达的徽州,来自江西抚州的刻工冯大声、周崧甫和浮梁(今江西省浮梁县)的张逢源和郑仲之能够承揽这一刻谱工程,自然有其自身的优势。据光绪二十三年(1897)五月初八日荐引至《祁门竹源陈氏宗谱》谱局的汪庚杨先生介绍,冯大声和和周崧甫,都是以“刻工甚佳”见长而享誉遐迩的族谱刊刻的专业刻工。

第二,冯大声出具的《承约》,作为投标方承揽族谱刊刻的投标书,其学术价值也是非常重大的。它为我们了解明清特别是清代徽州刻书业的规范运作形式,提供了最为珍贵的原始资料。通过这纸《承约》,谱司的权利、义务和责任更加明晰了。一旦出现了违反《承约》的事项,即要承担相应的责任,如关于印刷族谱错字增改问题,《承约》明确承诺:“刷定之谱,倘有错字增改,如过十盘以外,只照所承盘数工价扣算,不得多取钱文。”再如开刷后如出现字迹模糊、字号大小不一以及出现讹误等违约现象,《承约》表示,“开刷之日,如有盘内字迹模糊、大小不一以及讹误等弊,听凭本东指换”。还有,族谱开印后的时间问题,《承约》也郑重承诺:“谱自起工、完工,中间不得间工,躲误日期。如违,自愿赔本东伙食开支之费,仍听另召他人,无得异说。”权利、义务和责任如此明确具体的刊刻族谱合同,在刻书业素称发达的徽州地区,无疑具有极其典型的范本意义。即如刻工的伙食问题,该《承约》就明确规:除进门、出门数日膳食由谱局负责办理之外,其余全部自备,谱局只提供柴薪和时菜的津贴。在徽州其他地区,这一由谱司自理伙食的现象,基本上是一个惯例,嘉庆黟县南屏叶氏宗族规定:“所有镌工饭食等项,俱谱司自认。外逢朔望及起完工本,家各送神福一次。谱司未到门,预办一切应用家伙,便伊自爨。”而道光婺源竹马馆东李氏宗族修谱之谱师伙食则全由宗族包办、各房谱头协办,“谱师包膳,其水浆、菜蔬,各房谱头协办,分班值日供应”。因此,我们以为,祁门竹源坑口陈氏宗族修谱的《招约》和谱司冯大声承揽刊刻族谱的《承约》,其学术价值和意义并不仅仅限于研究祁门竹源陈氏宗族刊刻族谱的本身,而在于它反映的是当时徽州刻书业特别是族谱刊刻业的一般状况。其对徽州刻书业的状况和行业利润的研究,其标准的范本和典型的个案意义,是毋庸低估的。

第三,镌刻族谱费用的计算和支付。徽州族谱镌刻的费用,一般采取承包制予以计算和支付。其具体出资支付人,因宗族不同情况而各有所不同。有的是全部由谱局负责支付,有的则根据个别族人的需求,由需求人自行支付部分费用。我们上引的祁门竹源陈氏族谱的镌刻费用,无论是图像、文献还是世系表,其所有费用皆系由谱局负责支付。雍正婺源竹马馆东李氏宗族在刊刻族谱时,对除始祖外的容像、坟图及新增传赞,都采取个人另外支付的方式予以规定:“容像、坟图,除始祖外,或刊或画,皆听自便,另自出费。传赞亦除旧谱所刊者,再为重刻。其新增者,另自计字出费。”而嘉庆黟县南屏叶氏宗族即规定,镌刻墓图,只限五代以内,如族人要求刊刻五代以外的墓图,其费用则由其自理,如云:“镌墓图至五代,余图俱各自认工价。”民国二十四年,婺源竹马馆东李氏宗族在刷印族谱时,对旧谱中已有的坟图,一概照旧刷印;对有坟图而无原版者,需自行出费,托谱师再刻;对新坟图,其费用亦系自理,并由出资者自行与谱师议价,“前谱所有,概行照旧刷印,内有坟图而无原板者,令自出费,托谱师再刻。其有新刻坟图者,自向谱师议费”。而民国十六年绩溪坦川洪氏宗族对自行要求刊刻像赞的族人,不仅实行费用自付的方式,而且还规定了相应的条件和价格:“刊刻像赞者,应另纳刻资洋两元,但所刻之像,生前须具有相当品望与职衔方可刻入。”在祁门竹源坑口陈氏宗族镌刻谱司的《承约》中,我们还发现,谱工工价支付的银圆和铜钱的兑换比例和标准,即“本洋价每元作钱壹千三百文”。这一珍贵史料,为我们详细了解清光绪年间徽州银、钱兑换的比例和标准,提供了最具说服力的依据。

第四,关于装订和切谱的工价问题。祁门竹源坑口陈氏宗谱谱局,基本实行的是刊刻、印刷、装订、切谱一条龙服务。但值得注意的是,刻工的工价中,并不包括装订和切谱工的费用。因此,其装订和切谱的工价,需要单独支付,具体支付数额和标准是:“装订切谱,每幅正谱贴钱四百文。”其实,不仅祁门如此,即使是黟县,同样也采用刻工和装订工价分别计价付酬的方式,除支付给刻工工价外,还需另外支付装订工的工价。嘉庆黟县南屏叶氏宗族支付给装订工的工价数额和标准是:“另倩书坊人装订,每部计四本,工价钱壹百文。”

第五,谱司的其他额外待遇。负责徽州族谱纂修任务的谱局,除按合约支付给刻工和装订工的工价外,通常在刻工和装订工等进局刊刻、印刷及装订期间,还有一些额外的报酬或待遇。嘉庆黟县南屏叶氏宗族谱局规定:“外逢朔望及起完工本,家各送神福一次。”也就是说,在谱司刊刻族谱期间,逢每月的朔望日和起工、完工日,谱局还要求每家各送神福一次,即酒宴款待一餐。光绪祁门竹源坑口陈氏谱局,由于负担刻工刊刻期间的所有伙食费用,因此,不存在额外的酒席款待问题,但享有相应的额外补贴。比如东家即谱局额外发放的喜包、猪肉以及布鞋等。在谱司冯大声刷印族谱的《承约》中,这些额外补贴都立有明确的条款,如“切谱贴鞋一双”、“喜包听随东家之意”、和“起神开刷装订,议贴钱喜包洋壹元,神福每个月贴大秤亥四斤”等。

总之,徽州族谱刷印过程中的花费是巨大的,谱司的工价、伙食以及其他额外费用的多寡,直接影响到谱司的积极性,关系到新镌族谱的质量。因此,为了使新镌族谱刊刻精美,徽州许多宗族的谱局往往不惜代价,聘请镌刻名家前来谱局刊刻刷印。这也许就是不少徽州宗族在谱稿已定,但因梓资匮乏而久延不梓的主要原因之所在。

(二)徽州族谱中关于刊刻机构和刊刻人的记述

在明清至民国期间的徽州族谱中,我们发现关于族谱的刷印镌刻板数以及镌刻者(含堂名或人名)往往被专门镌刻在族谱中的不同部位。其中既有镌刻于扉页者,特别是镌刻族谱的堂名即刻书机构基本上是被镌于族谱的扉页之上的,也有镌刻于族谱的卷首或卷尾,有时在版心处也有一些提示信息。

下面,我们分别就徽州族谱中关于刊刻板数和刊刻人的记录情况,进行简要叙述。

第一,关于镌刻堂名即刻书机构的记录。绝大部分徽州刻本族谱中通常都会在族谱的扉页上镌录刊刻族谱的堂名即刻书机构。清道光二十九年(1849)刊刻的祁门《新安琅琊王氏宗谱》即于该谱扉页镌有“怀德堂梓”方形篆印一枚。清末民初,绩溪各大宗族的族谱大都由绩溪汤乙照斋刊印,从民国八年(1919)绩溪《城南方氏宗谱》和民国十二年(1923)《洪川程氏宗谱》等多部民国绩溪族谱的扉页上镌刻“绩城汤乙照斋刊印”字样的情况来看,绩溪县城汤乙照斋是清末民初徽州重要的刻书机构。

第二,关于刻工的署名问题。在徽州许多族谱中,留下了镌刻族谱的刻工的署名,这为我们研究徽州的刻书业提供了珍贵的第一手文献资料。素以刻工名闻遐迩的歙县虬村黄氏宗族刻工,在其兴盛的明代中后期,曾经刊刻了无以计数的精美图书,族谱也是其中的重要组成部分。弘治十二年(1499),由虬村黄文通、黄嵩、黄升、黄旻、黄昱、黄晟、黄昊、黄士、黄川等黄氏宗族刻工联袂镌刻刷印的6卷本《休宁流塘詹氏宗谱》;由黄早、黄士、黄文迪、黄旻等虬村黄氏宗族13人合刻的正德元年(1506)版《余氏会通谱》,都是素以“雕龙手”闻名的虬村黄氏宗族刻书中的精品。因此,“时人有刻,其刻工往往求之新安黄氏”。我们翻阅了明嘉靖九年(1530)刊刻精致的《新安琅琊王氏统宗世谱》,虬村黄氏宗族的刻书世家黄钟、黄金兹、黄锐、黄铅、黄时镇、黄邦用、黄金弋、黄镗、黄金夫、黄仲元等大名赫然列诸谱首。乾隆《休宁西门汪氏大公房挥签公支谱》则在《纂修支谱名氏》一卷中录有镌工“古歙洪天秩”的姓名。刊刻于清道光二十九年(1849)祁门《新安琅琊王氏宗谱》,其刻工则皆系来自江西抚州府临川的刻工陈玉华等人。结合光绪祁门《竹源坑口陈氏宗谱》由来自江西抚州的冯大声刊刻的事实,我们以为僻处徽州西南隅的祁门西乡许多族谱,特别是清代纂修的族谱,大都系由江西包括临川在内的抚州地区谱司刻工镌刻。这一事实表明,在刻书业繁荣的徽州,至少在族谱刊刻方面,江西抚州地区的刻工们占有重要的一席之地。

从徽州族谱镌刻刻工的堂(坊)名和姓名的情况来看,不管其在族谱中署名的部位如何,但它的署名至少说明两点问题:一是责任制问题,署上了刻工的堂名和姓名,其刊刻和印刷质量的优劣便可由此洞悉;二是刻书书坊和刻工的广告招牌效应。署上书坊和刻工之名,本身就具有广告的效应。明代歙县虬村的黄氏刻工、清代江西抚州的陈氏刻工以及清末民初绩溪的汤乙照斋,这些响当当的刻坊和刻工,在徽州族谱的刊刻方面的质量和信誉,至少通过署名族谱而得以广泛传播。

(三)关于徽州族谱刊刻书板数量的记述

我们在明清至民国年间编修和刊刻的徽州族谱中,还意外地发现关于族谱镌刻板数的文字记录,个别族谱不仅记录镌刻的板数,而且还将每板的规格和字数如实地记录下来,这就为我们进一步深入探讨和研究徽州的族谱的刊刻成本费用和刻书业的行业利润,提供了最为宝贵的资料。

在明代徽州族谱中,记录刻板数量较为详细的,当推嘉靖三十九年(1560)刊刻的《新安琅琊王氏统宗世谱》。该谱在卷首《附录各房人丁板张数》中,不仅如实记录下了《新安琅琊王氏统宗世谱》各号刻板的数量,而且更为难得的是,它还记录了雕刻的板号数量、字数和涉及的人数。其内容如下:

附录各房人丁板张数于后:

孝字号一百四十板,六万一千五百三十五字,二千六百四十三人;

悌字号一百五十二板,六万一千零六十八字,二千九百八十五人;

忠字号四十三板,一万三千二百九十字,一千五百六十三人;

信字号六十板,二万四千三百四十一字,一千五百二十六人。

根据上述记录的数据,我们可以统计出明代徽州《新安琅琊王氏统宗世谱》每一刻板的文字多少。

此外,有关徽州族谱镌刻板数在族谱中记录的部位,情况各有不同,并无统一规范。如嘉靖二十四年(1545)刊刻的休宁《世忠程氏泰塘族谱》是于扉页上注明刊刻的卷数、板数和字数的:“族谱五卷,共壹百捌拾陆板,计字五万有奇,更历六载,始克告成。”而清乾隆三十八年(1773)刊刻告竣的《新安岑山渡程氏支谱》所镌刻的板数“计一千一百有奇”则被记录在族谱的《序》中。

有些徽州族谱出于防伪和管理的需要,还将所刊印族谱的卷数、册数、页数以及印数如实地记录了下来,这对我们研究每部族谱的成本显然也有很大的帮助。如乾隆黟县《弘村汪氏家谱》卷首《凡例》中即保留下了这一记录:“家谱凡一十二本,计二十六卷,共一千零九页。”乾隆十八年的《歙淳方氏柳山真应庙会宗统谱》,其卷二十《编号印照》载:“正副共七十部,每部凡二十卷,计七百七十二叶,装为四册。”

关于木板所刻文字的规格,在一些族谱中也有记录。如清嘉庆十七年(1812)版黟县《南屏叶氏族谱》就要求“谱用聚珍版”。而光绪二十四年(1898)《祁门竹源坑口陈氏宗谱》则于谱司冯大声的《承约》中明确规定了版刻族谱的规格,即“遵照大成谱格式,每页五层,计廿六格,大字一格一行,小字一格两行,每层小字一行六个”。

(四)徽州族谱刊印纸张的采买与刷印

谱司雕完全部族谱的雕版或者排好活字版式之后,下一步程序便是刷印了。关于族谱刷印、校对及其装订,很多徽州宗族的谱局都要求谱司一次性完成。但也有谱局分别招标完成的。

刷印必须采买纸张。纸张由谱局负责采买,还是由谱司负责采购,这在徽州各地有着不同的习惯和规定,并无固定不变的成规。但无论谱局采买还是谱司购置,其采买纸张的产地、规格、质量甚至价格,谱局一般都会有相对较为明确而具体的规定,但限于资料,我们尚不清楚这是否具有普遍性。

清嘉庆年间,黟县南屏叶氏宗族刷印《南屏叶氏族谱》的纸张,就是由叶氏宗族的谱局直接派人采买的,其对纸张产地、规格、质量等,都有十分具体的规定:“谱纸采在青阳县(今安徽青阳县)隔山杨西冲地方甘维翰槽,一百斤约一万一千张,作谱一页,须先期定槽,拣选白净,免致临时受急。”光绪年间,祁门竹源陈氏宗族谱局采买纸张,则委托谱司冯大声预先垫付资金代为购置,并包送至谱局,然后领取垫付的资金。尽管如此,陈氏宗族的谱局对纸张的产地、规格和价格依然亦作出较为详细的规定:“初十日,谱司往贵池,托他代付洋蚨,定做谱纸一万张,合一尺八寸阔、一尺四寸长。价约二十八文之间,计重十六秤一百零贰斤。包送到局领价。”

徽州族谱刷印的校对工作一般由谱局责成专门人员进行,在族谱的纂修人员中,校对、校正或校对差讹人员是必不可少的。族谱刊刻雕版或活字排版之后,即付诸刷印。而校对者此时便派上了用场,一部族谱差错率的高低、印刷质量的好坏,校对者负有重要的责任。为尽可能减少差错,不少宗族的谱局都要求校对人员一定要本着高度负责的态度,认真进行校对。嘉庆黟县南屏叶氏宗族谱局,在族谱刷印期间,就责令监印之人每天委派4名校对人员,黎明赴局,逐字校对,“监刷日派四人,黎明至局,逐字校对”。为避免延误工期和保证质量,南屏叶氏宗族谱局还专门设立夜班值班人员2人,负责供应纸张,核对每天印刷数量,“夜派值宿二人,以便早晨。预发谱纸共若干,破碎者当刻更换,晚间查收刷印若干数目,务宜细心查对,以防遗失”。如此完备的印刷监管体制,在很大程度上保证了《南屏叶氏族谱》的印刷质量。

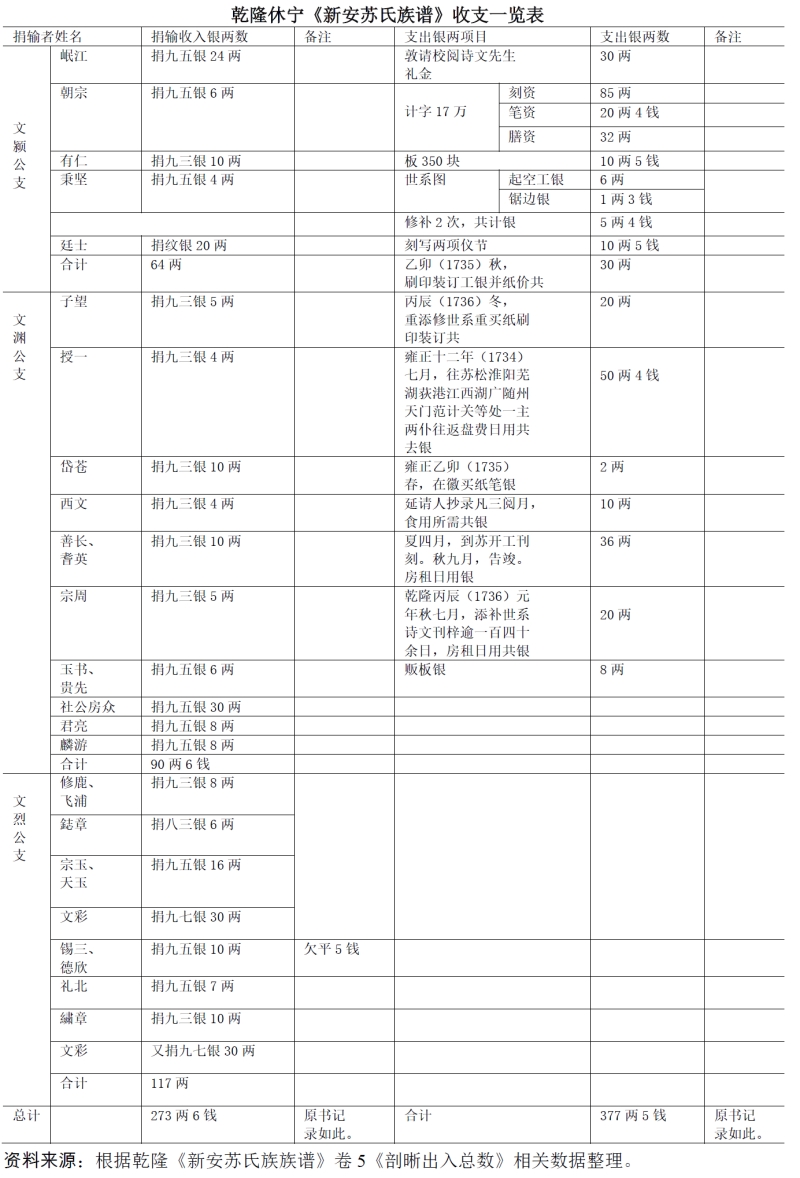

(五)乾隆《新安苏氏族谱》所见族谱从编修到刊刻的花费

一部族谱从编修到最后刊刻完成,其花费的资金是十分惊人的。下面,我们仅以乾隆休宁五卷本《新安苏氏族谱》为例,具体说明清乾隆年间徽州族谱的编纂和刊刻的收支情况。

据编纂者苏钰在乾隆休宁《新安苏氏族谱》卷五《剖晰出入总数》文字中记载:“通计所入之银二百七十三两六钱,所出之银三百七十七两五钱。所空用百两,皆予典贷所偿也。”由此可见,与编修族谱所筹集的273两6钱资金相抵,《新安苏氏族谱》最后的支出377两5钱,出现了103两9钱的亏空,最后不得不以编修者借贷偿还的方式填补,这是很发人深思的。

关于乾隆休宁《新安苏氏族谱》的收入和支出具体项目,该谱之《剖晰出入总数》给我们留下了详细而具体的记录,其学术价值弥足珍贵。在此,我们仅将《新安苏氏族谱》具体的收入和开支项目列表于下,以供研究徽州出版业特别是徽州族谱编刻研究者参考:

由上表所列数字来看,乾隆休宁《新安苏氏族谱》采取了族内捐资的办法筹措编修和刊刻资金。因族谱在苏州刊刻,休宁《新安苏氏族谱》的纂修人员往来休宁与苏州之间的差旅费用便花去了36两白银,这是除调查费50两4钱和刊刻费85两之外的最大一笔开销。因此,修谱所导致的亏空也便在情理之中了。尽管明清时代徽州很多族谱是在本土刊刻与刷印的,但乾隆《新安苏氏族谱》仍然不失其典型意义。

[本文收入饶伟新主编《族谱研究》,北京:社会科学文献出版社,2013年,第50—96页。注释从略。]

![]() 卞利《明清至民国时期徽州族谱的纂修、刊印、避讳及其家国互动关系初探》.pdf

卞利《明清至民国时期徽州族谱的纂修、刊印、避讳及其家国互动关系初探》.pdf