「財產是十四大庄公共」: 日本統治前期新竹枋寮義民廟廟產經理的制度化的形成(下) 彰化師範大學歷史學研究所 林欣宜 三、日本統治初期義民廟管理機制的制度化與協議會的設置 1895年乙未年5月間,義民廟受兵燹殃及,1905年所立重修碑記描述當時情況為「一掃皆空」,顯然受到極其嚴重之損壞(傅萬福、徐景雲、張裕光1998: 68-69)。主修戰後《新竹縣志》的黃旺成則直言當時乃被日軍燒燬,而且原因是由於1895年日軍在未進新埔前,在其西北方枋寮一帶,遭遇吳湯興、姜紹祖及鍾石妹等的聯合義勇軍之猛烈攻防戰,最後不幸落敗。據説日人因此激烈反抗,在新埔到處殺人放火,燒燼數百戶民房(菊仙1953a,1953b)。但是,1895年桃竹苗一帶粵籍義民激烈之抗日事蹟,是否影響日後此地與日本殖民政府之關係,甚至招致日本殖民政權對此地治理態度之不友善,在現存資料中並無明顯痕跡。到了1899年,當時之義民廟之經理人邀集十四大庄,並協議各庄鳩集緣金及廟內嘗租貯積,作為廟宇重修資金,同年10月開始重建,直到1905年落成,經理人傅萬福、徐景雲、張裕光立有重建碑記(傅萬福、徐景雲、張裕光 1998: 68-69)。 殖民政府結束與各地抗日義軍之戰鬥後,開始設官治理,接著進行清治時代各地財稅、地方狀況及舊慣之調查,並發佈治理規則。諸如義民廟這類擁有眾多廟產、信徒的地方廟宇,如何在新政府的治理體系中加以定位及管理,自然也變成殖民統治一開始的重要課題之一。在殖民政府的分類中,像義民廟這類的廟宇,一般而言,依1899年臺灣總督府府令第59號,都總稱為「社寺廟宇」,與日本神道的神社、佛寺、教會、説教所(即向信徒講論教義之場合)等等同屬一類。而其中寺觀可先區分為民設神祠寺觀與官設神祠寺兩大類。對於如文武廟、城隍廟、文昌祠等官廟及其所有財產,一般列為官租處理,亦由地方官廳接收管理。配合土地調查及登記查定等作業,收入列為官租,歸入政府可支配款項。一般神祠寺觀等則以其創設、維護及祭祀等皆由民間辦理, 官府一概不干涉。義民廟這類廟宇被視為民設、民有及共有,即一地區民眾公有,在法律地位上可以視為財團法人或神明會,要求登記立案,財產處分亦須獲得監查(臨時臺灣舊慣調查會編、陳金田譯1993: 223-225)。也就是說,初期日本殖民政府對於像義民廟這類民廟的處置辦法,將之與日本固有神道信仰、基督教、佛教等同置於宗教之大項之下,也就是用最寬鬆的標準加以看待,不刻意約束原本就在地方社會扮演重要角色的地方寺廟,基本上是遵循舊慣,讓其自主發展。依存臺灣舊慣,並實施與日本內地不同的法律體制,是日本統治臺灣初期的重要原則。 具體而言,對義民廟這類廟宇來說,最首先碰到的殖民地法律有3項,一是稍前提到的1899年公佈之府令59號「有關依本島舊慣所設立之社寺、廟宇等,其設立、廢除、合併之辦理手續事宜」,依此令依本島舊慣設立之社寺、廟宇一旦有異動,應向各地方首長申請核可,已設立之社寺、廟宇,也須於7月此令頒佈後3個月內向所轄地方官廳申報名稱及所在地名稱(溫國良2001: 7-8)。關於社寺申報,隨即於同年發布之訓令第220號「有關社寺申請(報)書等之處理事宜」,更加明確地提出申請書上應登錄之要件。有幾點影響較大者,首先是要設置臺帳(即登記之簿冊),臺帳核可後應記載神祇、所在地、財產有無、建物坪數、官民地之區別、異動狀況、信徒數目等、祭祀日等,財產則應製定帳簿登記(溫國良2001:8-10)。第3項是1905年依府令第84號公布之「有關神社、寺院及依本島舊慣所設立之寺廟等所屬財產事宜」,規定寺廟所屬財產,凡欲變賣、讓與、交換、作其他處分或用作擔保時, 應在「氏子」(祖神之後代、庇祐之居民)、「檀家」(檀越、施主) 或信徒總代表2名以上連署後,由神職人員、住持或管理人提出申請, 取得臺灣總督許可(溫國良2001: 67-69)。對一般臺灣寺廟而言,也就是自1899年起,應該向地方官廳登記,並開始設置臺帳,建立寺廟基本資料,若有異動,則要向官府提出申請核可。到了1905年則更進一步要求寺廟財產的處分,必須要由寺廟代表提出申請,由總督核可。 所謂寺廟代表,關係到寺廟與政府的對口單位。寺廟代表應為寺廟住持、祭祀爐主或是經理廟務與廟產的蒸嘗、管理人、或董事,卻十分耐人尋味。這三條法律制訂時間前後相隔6年,正好是日本政府對臺進行舊慣調查的時期。1901年舊慣調查會成立,1907年完成調查,1908年全部的調查報告書和附錄參考書才正式刊行。舊慣調查為殖民地法律依存舊慣提供參考,然而在宗教與寺廟方面,雖提供了臺灣各地龐大的宗教資料供為政者參考,但其內容並未牽涉太多殖民統治概念的建構或政策擬定成份。唯一引起爭議的是對臺灣舊慣寺廟管理人的解釋與法制設定。官方要求固定的管理人,因此,不希望以每年更換的爐主作代表, 自然是為了方便管理之故(江燦騰2001:101-103、105-109)。然而, 在日本統治臺灣前10年,臺灣財政獨立為當務之急,比起土地調查、戶口調查等為增加稅收進行的工作相較,寺廟登記急迫性較低。也因此,殖民者對民間寺廟的態度仍相當寬容,對於管理人的選定仍交由各寺廟自行決定,只在核可時以舊慣調查的龐大資料來佐證其合理性。義民廟的管理制度究竟在何時開始改變為殖民地法律架構認可的作法,時間可能比法律規定要來得晩,而且是在自己內部出現經營權的爭議時,才開啟了與政府接觸的序幕,從而導向制度化的發展。 義民廟接下來幾年一連串的動作,大概都跟1911年見諸報端的財產處置爭議有密切關係,恐怕也是因為爭議之故,義民廟開始面對殖民地法律的約束。我們首次看到義民廟因為處分財產和地方官廳打交道,大概便始於1911年8月。這是前揭報載爭議過後月餘,當時的臺灣總督府公文檔案記載,前面提到1911年6月時,地方上「不平」之人利用投書,向新聞報紙公開對義民廟前任及當任管理人,以及獨厚新埔的作為表達不滿。義民廟接下來幾年一連串的動作,一方面大概都跟此次事件有密切關係,另一方面也必須開始面對殖民地法律的約束。我們首次看到義民廟因為處分財產和地方官廳打交道,大概便始於1911年8月。當時義民廟打算將收入租谷之剩餘輪流捐贈為爐下各庄公學校經費,捐贈對象共9校,除新埔公學校520圓(日本統治後改用日圓,與清代銀元不同)、咸菜硼公學校55圓外,其餘7所各50圓,共計捐獻925圓。經7 月爐下各庄代表會議決議,由管理人蔡金球等3人向新竹廳長家永泰吉郎提出申請,附有調查書(即臺帳)、核可申請書、1910年收支決算書及1911年收支預算書。家永泰吉郎後來特別再向總督徵詢認可,他提到,依本島舊慣所設立之社寺廟宇,其所屬財產所生之成果處分一節,雖可依規定由各團體依舊習及議決等,報至地方廳即可加以處理,但如本件則有「遭關係民眾誤解之虞」,因此請示是否可以特別依指令之形式辦理。總督佐久間左馬太回覆准照所請。同時,在調查書中特別提到,1909年及該年以前之收支決算「正由調查委員會調查前管理人處置相關收支情形,故仍不明」(溫國良2008: 304-312)。由上述可以證實在1910年以前,義民廟的管理大概如報導所控訴的, 無法明白公開。同時,此次向新竹廳申請處分,新竹廳希望以指令形式辦理,也是為了避免遭「關係民眾誤解」,顯然指的便是前述《臺灣日日新報》所提爭端,是新竹廳自己也欲避免陷入茶壺風暴的辦法。總之,雖然義民廟此次並非第一次對公學校捐獻,卻是與地方官廳接觸後成為制度化習慣作法的開始。從申請書內提到之前財務收支不明、1911年預算支出中列有土地臺帳等記帳簿製作及代書費用150圓,以及每年預算及決算都開始列有地租及地租附加稅的狀況來看,恐怕此時才是義民廟真正開始建立臺帳的時間點,而非如法律要求於1899年即進行登記。 1912年義民廟再度為處分財產向新竹廳申請核可,此次也如同前一年一樣,是為了以義民廟租谷餘款捐贈11間公學校各60圓及警察官吏派出所200圓之建設費,而提出可申請書及1911與1912年度的收支報告(溫國良2009:138-145)。但這一次開始,義民廟捐贈各公學校金額60圓,將會列為每年之經常費持續發放。1917年帝國製糖株式會社向義民廟購買一塊土地,為了要處分義民廟的財產,因而向新竹廳廳長高山仰提出核可申請書,説明理由,強調出售為不得己,也説明售項將作為1917年臨時收入,充當該年度祭典費之用,並附上1916年收支決算書及1917年收支預算書。新竹廳轉呈臺灣總督安東貞美核可時,便陳述該廟所在、臺帳號碼、經查屬實,且判斷對於以後該廟之維持與祭祀無影響,恭請總督核可(溫國良2011: 564-570)。文件中此一土地業主已明確註明登記為義民爺,可見至遲義民廟土地財產於此時已經進行登記。 關於義民廟協議會於1914年成立的始末,相關記載不多。《林施主收執簿》中收錄一件〈義民廟林劉施主之緣故〉,或許即為協議會成立之補充文件。文中重述林劉施主自1801至1864年間經理施出租谷生放利息及土地買收,首事則協助處理歷年祭祀事宜,1865年財產大增後,乃開始四庄輪值經理3年,由林劉施主監督點交契券收支簿冊,並收執契白簿各1本、經理人1本。該文提到此時之作法乃因清政府之官廳無土地臺帳、民間管業憑契,因此必須以土地契券作為證明文件。該文明確指出義民廟於1910年設立議員制,由於十四庄派下人皆體念林劉施主經理60餘年之功及監督之權,是以特獎與世襲議員2名,林劉各1名(《林施主收執簿》:58)。由於本文內容與協議會未來人事規範中林、劉施主的地位直接相關,因此可以想見本文乃林施主家族於1914年前所寫,才會保留在林家,可信度也極高,據其所言,在義民廟協議會成立之前,便已經開始在人事管理上導入新措施,或可稱為協議會之前身。1910年設立議員後,沒有馬上成立協議會,大概與1911年財產管理權爭議急遽表面化有關,顯然仍有人事問題未解決,即使次年已開始向地方官廳登記財產處置並試圖將預算、決算書之編列變成義民廟年度工作,但要經過約一年延宕才於1914年正式成立協議會。 與協議會關係最深的是1914年1月1日經地方長官新竹廳長許可開始施行的「義民廟協議會規約」,共34條,規約內容等於是協議會的憲法,也自此規範了義民廟廟產與人事經營的管理辦法。比較重要的有:委員由義民廟關係街庄選出;協議會成立之目的在於管理義民廟所屬財產及維護關係街庄之粵族敦親和睦;委員共選30名,其中2名由林劉施主選出,剩餘28名由十四大庄各選2名,另外有會長1名、副會長1名、監查員3名、義民廟管理人3人;義民廟之關係街庄明確界定為:枋寮、六張犁、下山、九芎林、北埔、新埔、五分埔、石崗仔、鹹菜甕、大茅埔、楊梅、新屋、紅毛港、大湖口;以及其他關於會議應進行之內容及形式等等(丸井圭治郎1993[1919]: 61-65)。義民廟協議會在上述規約的規範之下,議事進行、議員選任、財產處分及「關係街庄」的範圍都開始制度化。不難發現,與清代義民嘗在1865年的變革相較,施主的地位仍受保障,也就是說「林劉施主-各庄代表」這樣的人事結構的變化不大。但是,1914年協議會的經營人事制度化仍有其意義:原來1865年起「林劉施主-四庄輪值」這樣的上下層人事結構,到了1914年明確改為「林劉施主+十四庄代表各二名」這樣的扁平共議制度。也就是説,清代值年經理只會由四庄中輪一庄,而1914年後,則是不分年度,每一庄都有代表在協議會內。清代義民嘗經理人最多可能來自新埔、五份埔、九芎林、大湖口等幾個鄉街,在1914年以後各庄人數都固定下來,以往不可能出現經理人的邊緣街庄,也終於有固定代表。 由1915年以降歷次義民廟會議錄看來,一改清代於農曆7月會簿的慣習。自協議會成立後,配合於每年西曆4月至次年3月官定年曆的時間,每年度於義民廟事務所舉行春秋兩季例會,討論年度收支預算,並依協議會規約第21條約做成會議記錄,此即現留存之義民廟協議會會議錄。會議記錄中可以歸納的每年例行事務為:每年3月間春季例會時由管理人提出當年度收支預算案討論,同年11、12月間召開秋季例會時則討論管理人提出的前一年度5月間製作的收支決算案。除了對預算使用項目的修正、新提建議之外,大部份管理人所提出的預算及決算書都會獲得議決通過。雖然是民間廟宇的例行會議,光從會議舉行的形式,參與議員蓋章、缺席者請假、委任狀之提出、議員選舉、提出動議、議長主持討論事項及決議、製作會議記錄、提出年度預算討論及製作清楚財務決算收支記錄等辦法,都已經符合近代公司治理與議事流程進行的標準。以預算書管理規劃下年度財務收支,以及以決算書確認預算執行及剩餘款項的清楚財務報告之作法,也與清代褒忠嘗製作四柱清冊公簿的模式迥然不同了。 除了人事結構與議事形式外,以下還可以舉出從義民廟協議會會議錄及附錄整理的兩表中所觀察1910年代的三項變化: (一) 結餘金之管理 表1 1914-1921 年義民廟預算及決算數(單位:日圓、谷石)

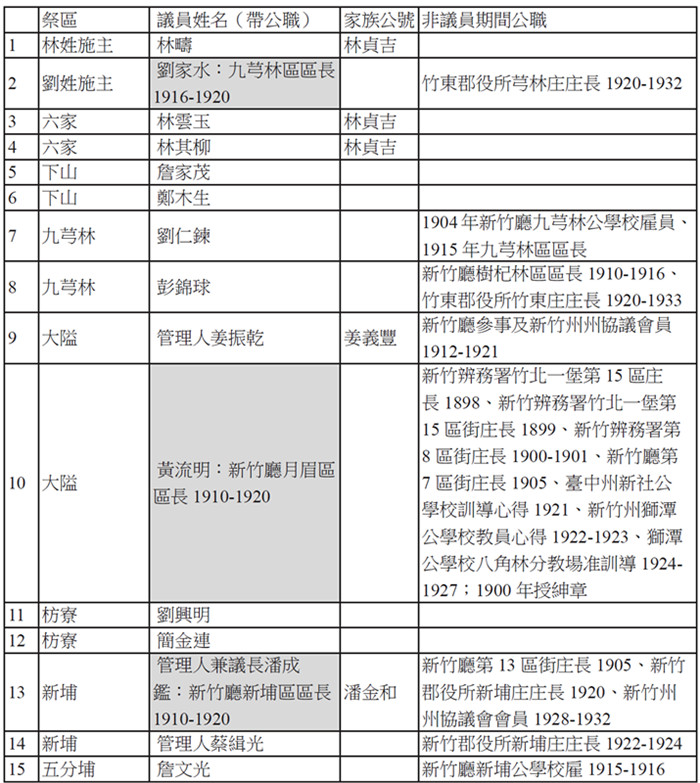

資料來源:1910、1911年數據來自溫國良編譯(2008: 304-312);1912年資料來自溫國良編譯(2008: 138-145);1914-1921年度數據來自義民廟事務所「大正4年以降會議錄」, 細項整理如附錄。1914年度之決算報告有兩份,未知是否為1913年之誤植,暫先並列。 由上表所列1910至1921年度收支項目及餘額來分析(除去無資料的1913至1914年),雖然協議會成立於1914年,1910及1911年的收支帳記錄為何存在,應該如前述〈義民廟林劉施主之緣故〉所說, 1910年已經設立了議員制加以管理,同時為了消弭1911年爭端,因而向地方官廳申請核可處分財產以充公用而製作財務報告之故。1910年的帳目基本上仍如清代一樣是「收支相抵」的,只是到了1911年製作決算時,僅剩下29 圓一事,已經需要向其他信徒交代了。 從表1來看,可以說,義民廟於1915年起每年預算規劃「收支相抵」,可見得這是義民廟預算編列的原則,但在實際上卻與同年度最終決算及次一年度的預算數字,不見得有何相關,挺多只能説在編預算時想要呈現不留餘額的現象。比較重要的可能是,義民廟的歷年收入雖有上下波動,總的來説1910年代呈現逐漸增加的趨勢。收入增加,支出的規劃也會增加,而歷年決算的結果,結餘也大幅加了,這三者息息相關。收入增加一方面是因為收入租谷、利息、租佃土地押金等每年增加,之所以增加,則主要是因為義民廟收入多為租谷,因此榖價上漲使帳簿中租谷折換後的金額數目增加。二方面支出的每年決算固然也增加了,可是似乎趕不上收入增加的速度。第三方面再加上每年決算結果顯示1910年以後,結餘倍增,而義民廟開始有會計制度後,結餘金必須轉入下一年,使得義民廟收入積累快速。與清代義民嘗公簿所顯示每年大致「收支相抵」的結果相較,最大的變化是結餘金的運用。清代作法是有結餘由義民嘗經理人借出放貸,次年歸還,若有短收,則由義民嘗經理人向外借貸(通常是向義民嘗的經理人自己的商號),次年歸還, 帳上盡量不留結餘。因此,1910年代起義民廟每年收支決算中的餘額必須轉入下一年收入的作法,是義民廟財務管理適應近代會計制度的一大變化,也是義民廟走向「公共化」的一項重要基礎。 大量結餘如何運用,變成每年協議會例會討論的重要事項,其中固定的大額支出為祭祀費、地租金、地租附加稅等,非固定大額支出則有修築、興建、購地、貯金等等。另外,即每年捐助地方公學校的費用。從會議錄的內容來看,開始討論如何將每年結餘制度化成為「積立金」(つみたてきん,即儲備金,盈餘金)的變化,則要到了1923年以後,「積立金」被列入義民廟固定支出中的一項,為成立地方中學等作準備(林志 2006: 11)。協議會議員共同議決義民廟每年結餘之用途,因此在1910年代才能見得到這麼多義民廟捐助地方之「義舉」。 (二)公學校贊助 義民廟對各地公學校的贊助,經常占支出最大一筆款項。自1911年起捐助9校、1912年決定每年捐贈11公學校各金額60圓作為經常費,一直到1914、1915年捐助金額都維持在660圓預定經常費的範圍。然而,到了1917、1918年捐助公學校的規模擴大至15、16所,金額也增加到1,000圓以上。最高曾到達1921年度補助24校,捐助金額也曾衝高到1919年度的2,000圓以上。 據報載,早在1902年義民廟便有捐助新成立之新埔公學校300餘圓之舉(不著撰人1902)。1906年義民廟管理人也曾捐助新埔公學校及其他八所各50圓共520圓的寄附金(即捐獻)(不著撰人1906)。但是,開始制度化,應該還是1911年義民廟出現爭議前後的變化,據《臺灣日日新報》報載,元管理人傅滄浪、徐榮鑑、張清元等協議將貯存於管理人之家的剩餘之額「充為公共事業費。俾粵族人等共沾實益。乃決定寄附於竹北一堡廣東部落之公學校」(不著撰人1911)。比對爭端發展的脈絡看來,義民廟挹注公共事業制度化一開始的動機,可能是原來三名管理人為了從私吞罪名中解脫而提出的善舉。 不管如何,捐助公學校很快便成為義民廟協議會議員之共識,沒有異議的原因主要是義民廟眾多議員與家族成員先前都曾以個人身份資助,如五分埔的陳朝綱、新埔潘作霖與劉家水,都早在1897年便捐助以教導日語為主的新埔國語傳習所分教場(不著撰人1897a: 324、不著撰人1897b: 38)。地方士紳對於以往取得功名作為社會上升流動管道的消失,以及對日本殖民統治的新時代取得社會優勢地位及相伴隨之影響力途徑的憂慮,或許即表現在以往士紳家族的子弟積極響應1896至1898年間的公學校前身的國語傳習所入學一事上(林欣宜2013: 121-134)。事實上,義民廟協議會議員對十四庄各地公學校的贊助不餘遺力。從林志龍所列補助學校表可以看得出來,1914至1920年之間義民廟補助款平均都達到義民廟總收入一成以上(林志龍 2008: 159)。而十四大庄內被捐助的學校,在1912至1925年間更高達30餘所(賴玉玲2005: 74)。據李鎧揚對1899 至1920年間公學校經費的統計,諸如義民廟寄附金之類的捐款,就占了全島公學校收入比重將近三成(李鎧揚2012: 91-92)。而公學校所需經費依公學校令第一條明定應來自地方(即街庄社),因此,捐款及其他地方的公共財產變成非常重要的來源,與其他出自地方的各種稅款,地方支持的款項合計超過公學校經費來源九成以上(許佩賢2005: 61-88)。也就是說,像義民廟這樣的地方財團,對於地方教育建設經費的貢獻卓著。 (三)地方協力與交換 義民會協議會議員之所以願意捐款贊助地方教育,應該要從其在地方社會上的地位開始討論。根據林志龍的爬梳,在義民廟協議會運作期間(1914-1947),共選出5屆65名議員。如下表2所列1915至1918年間第一屆30位議員的出身,有10位出身清代以來參與義民廟祭典的地方公號家族,可見得進入日本殖民統治後義民廟重要決策者仍與清代有一定延續性。而30位議員之中,有8位是現職的地方基層不支薪名譽職的區長、共18位曾前後擔任不同公職。由於街庄長是日本統治臺灣初期地方基層行政系統中臺灣人可以擔任的最高職務,因此具有相當象徵意義。 表2 1915-1918年義民廟協議會第一屆議員身份(灰框者為帶有公職身份的義民廟協議會議員)

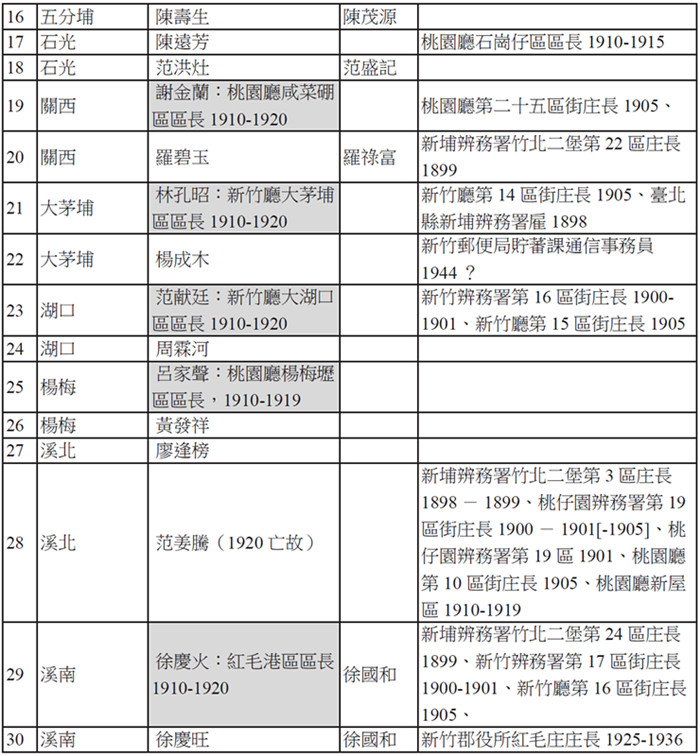

資料來源:〈義民廟事務所大正四年以降會議錄〉、林志龍(2008: 77-78)、各年度《臺灣總督府職員錄》及賴玉玲(2005: 113-231)。 從上表可以看出,義民廟協議員幾乎都是地方上的重要領袖,其來源已經不再侷限自清代以來的公號家族,有更多人在擔任議員的同時, 身兼地方街庄長。協議會內身兼公職的議員,對義民廟之發展以及結餘金之使用用途,自然也與地方官廳對地方建設的期待結合在一起,初等教育的建設便是互蒙其利的用途。地方官員趁機暗示義民廟捐助經費用途(如1911年要求捐助枋寮派出所)與1920年代以後官員出席協議會的經常化,想必都對義民廟的重要決策造成影響。 這意味著地方發展也同時變成這些議員的重要任務,其中最具代表性的任務即為上述地方基礎教育設施的建置。林志龍也指出由於協議員多數具有公職身份,也相對地能較配合政府政策(林志龍2008b: 67-120)。確實如此,議員本身身份的多重性,便表現在其各自為所在轄區爭取義民廟贊助公學校捐款、修繕建造費、造橋鋪路工程上。由此來看,議員身份的多重性,是非常重要、影響地方及義民廟發展的關鍵。以往義民廟的公益美名大概與對政府的協力、交換有莫大關係。也就是説,進入日本統治時代以後,義民廟所面對的國家,不是那些偶爾需要處理的法規問題而己,而是更滲透入義民廟人事關係的存在。清代扮演國家與地方中介角色的地方重要領導人物,在日本統治初期大量進入基層行政體系,挾帶政府公權力與社會動員之資源,可以想見此時開始官民關係發生本質上的轉變(吳文星1992: 60-86)。 四、結論 綜覽義民廟管理機制一個半世紀的變化,19世紀中期確立以施主與管理人控制廟產經營的義民嘗開始了四庄輪值經營廟產的模式,到了清代末期逐漸發展出十四大庄的祭祀範圍,鉅額寺廟資產的積累來自清朝自乾隆年間以來之蓄積以及在地方戮力經營之效。此一寺廟不是單純的宗教場所,而是地方議事及資源分配決定的場域,既是義民爺福澤所至之處、是信仰與認同展現的場所,更是地方重要政治經濟場域。 但是,自日本統治以後,才開始有人提出義民廟產乃「十四大庄公共的財產」一事,代表了以往非來自新埔與施主家庭權力核心以外的人士,也開始主張其對義民廟財產具有支配之當然權力。義民廟的「公共化」走向了比想像中更複雜的內涵。與清代相較,義民嘗的經理人來自四庄輪值,而施主為永不更易之世襲家族,在制度上,十四庄其他人士除了輪庄祭祀外,能夠成為決策核心階層的機會少之又少。到了日本時代,十四庄人之所以認為自己也具有廟產支配權力,敢提出財產是「公共的」,或許並非真的意在強調義民廟是社會大眾共有的廟、義民廟資源應為公眾共享、決策公開,而是用以爭取其他非核心庄之人士也能合法進入運作核心,決定廟產用途的策略。這樣的訴求帶進來的,便是1914年協議會之成立,透過廟宇關係街庄範圍的確認,讓十四庄人都能夠有代表進入決定義民廟發展的協議會之中。也就是説,義民廟廟產與廟務經營權力結構在協議會成立後,十四庄人參與的合法性基礎被正式確認,雖然十四庄在這之前便或多或少以某種形式參與祭祀、有些人也加入義民嘗經理人的行列,但這一套新的議會制度引進後,最重要的除了議員選任外,即為義民廟廟務的決策單位,以及,以會計制度來監督義民廟財產與財務的流動。 殖民政府與其法律在義民廟廟產爭議的例子中,並不是主動的角色,尤其明顯的是日本時代提出的「公共」之訴求,分明為別有用心的聲明。但是,日本殖民統治時代遂行國家意志的政府角色變得更具有影響力了,利用法規、監管等方式,強化了財產登記、議決制度、人事管理等制度,從義民廟協議會的運作來看,近代化國家對於非全然個人、又非全然私有的財團共產之管理的確發生了制度化的效果。然而,究其實質,改變並非只有形式上的或制度上的,就實際財產收益(租息)結餘如何處置看起,不論在清代或是日本統治時期前期,都盡量維持結餘為零,乃延續以往義民嘗經理人用「收支相抵」原則,進行資金操作的辦法。自1911年開始出現轉入下年度之結餘,就義民廟的財務管理而言,至此便產生巨變,協議會時期開始明確地預算規劃與決算報告,讓結餘的累積與使用都必須透過協議決定,大量的結餘金用於地方公學校補助一事,乃得力於議員本身身份、地方發展所需、以及與地方官廳之間的協力交換所致。 比對中國在20世紀初期的鄉村地區興起「廟產興學」一事,或許更能看出兩地國家與社會關係的變化。1905年廢除科舉後,鄉村辦學走向「由私向公」的變化,羅志田曾在演講中用近年來流行的術語「國進民退」加以形容,此時地方公費運用於教育用途也被當成理所當然, 但新學堂的不穩定與新式教育的高昂費用,最終仍導致城鄉疏離與鄉居精英流向都市的結果,這是國家開始介入教育後導致民間辦學和就學積極性被削弱造成的影響(羅志田2006: 191-204)。 綜觀義民廟自清代至日本殖民統治前半期的發展,不難發現,清代扮演地方社會與國家機關之間的中介的義民廟,已經不再是個人的、地方的,到了日本統治時期種種法規、監理制度以及寺廟議事公開的要求,地方官廳的角色加了進來,連協議會議員本身的角色都變得多元, 無法完全與國家的、公共的意識和作為斷然分開。地方的共有的公產固然變成了國家可以運用的資源之一,但義民廟及協議會議員或許也藉此獲得政府公權力之支持,確認彼等在地方社會權力結構中的上層地位更加穩固。在臺灣的例子或許不完全是「國進民退」,但藉由「公共化」所偷渡進來的國家力量確實某種程度地減抑了以往義民廟在自主處置地方事務上的能量,而地方公共事務的範圍也逐漸與國家目標吻合。 (原載《全球客家研究》第2期,2014年5月,頁165-218,注釋從略。)

|