「財產是十四大庄公共」: 日本統治前期新竹枋寮義民廟廟產經理的制度化的形成(上) 彰化師範大學歷史學研究所 林欣宜 摘要:日本殖民統治開始後,對於像新竹枋寮義民廟這樣重要的地方公廟的態度與處置辦法,是觀察殖民統治如何影響台灣固有社會組織之運作之指標。作者經由幾則對義民廟「公共的」財產管理之相關新聞報導出發,探討設置於清代乾隆末年的義民廟,向來被認為全台產業最豐,祭區又橫跨新竹、桃園十四大庄,在進入日本殖民統治之後所面臨的變化。作者認為,在「公共」的訴求背後,聯庄庄眾對向來私人把持廟產廟務的不滿、日本統治後對社寺廟宇監督法規的出台、以及殖民初期地方公共建設的需要,促使義民廟於1910年代前後財產管理與人事經營的制度化,引導了1914年起義民廟協議會的產生,以及將大筆捐款用於贊助祭區內各地公學校之建設的現象。協議會之運作使得廟產管理人的產生更加制度化,在財產經營的方法上也開始了產生積立金(提存儲備金)、財產處分必須經過眾議,以及地方官廳監管財產處分的形式。上述變化若與自清代以來義民廟管理階層的權力行使形式相較,不管是管理人在地方社會的菁英地位、挪用義民廟租谷於提升地方教育之作法,都顯示了清末到日本統治初期的延續性。然而,以往管理人可以合法支用現金租谷結餘,次年度開會前歸還,而協議會成立後則喪失此彈性。考慮到國家與社會之間關係在清末至日本統治前期1910年代之際的實際改變,新竹枋寮義民廟廟產管理的制度化,不只避免權力被經理人而朝向十四庄代表共同協議之方向,政府也透過法規、臨監與交換,滲入民間組織運作,公共用途的訴求使得民間共有財產成為執行政府政策的資源。 關鍵詞:新竹、義民廟、廟產經理、協議會、日本統治初期 一、1910 年代義民廟產「公共」之訴求 1911年6月20日《漢文臺灣日日新報》第三版一則名為「調查廟宇」的報導提到,建於乾隆年間的新竹枋寮義民廟,擁田園70餘甲、年收租金6,000餘圓,在本島廟宇中,「產業最居多數」。然而,在1895至1910年共16年間舊管理人傅滄浪、徐榮鑑、張清元之治下,遞年所收租金僅存29 圓多,磧地金(即佃戶所繳租贌保證金)1,000餘圓亦消失無蹤,而義民廟則任其頹傾。報導云,管理人3人詐稱前廳長命其管理,永不更易。祭區內「粵籍人士。皆敢怒不敢言」。在向新竹廳長家永泰吉郎舉發罪狀後,派新埔支廳長江崎正隆、庶務課主任筏安太郎,邀集粵籍紳商32人,在新埔陳氏家廟集會,改選管理人。公舉新埔街蔡金球、五分埔莊詹文光、新埔街陳福龍管理,任期3年,由官廳監督,立有義民廟所屬財產臺帳收入支出明細簿冊(不著撰人1911a)。這則報導提到,新竹枋寮義民廟為人盡皆知之富裕廟宇,然而每年租谷贏餘卻寥寥無幾,作者明示為舊管理人上下其手所致。透過記者之報導進行指控的消息來源人士,其身份雖未被揭露,不過,可以猜測並非與義民廟毫無關係之人,才能得知義民廟財產之細項、人事運作之糾葛,很有可能即為前述祭區內對廟產處置不公「敢怒而不敢言」之粵籍人士。同時,我們也注意到此則報導具體提到地方官員之涉入,進而影響了後續義民廟廟產管理朝向管理人選舉、任期、議事形式及財產清冊制度化之發展。 這之後兩則後續報導則提供了更多細節,進一步使爭議內容明朗化。首先是26日的「調查廟宇之一説」,作者云,繼20日「調查廟宇」報導後,有一名自署「不平子」之人士投書,內容如下(不著撰人1911c): 竹北二堡枋寮庄。義民廟。每年七月中元。十四大庄。輪值調首。費萬餘金。自一月至三月。每日以羊豚酒醴祭告。為粵人祀典最盛者。有公田六十三甲零。年贌租谷千四百餘石。該業係嘉慶六年[1801]。粵紳林先坤、及劉朝珍。施充祀業者。甲午[1894]。交傅滄浪、徐榮鑑、張清元管理。乙未[1895]。廟宇焚毀。戊戌[1898]。十四庄爐主集議。將每年所收公租。重行新建甲辰[1904] 工竣。計費三萬餘金。嗣後除祭祀費外。餘寄附公學校。每校、年寄附五十圓。新埔百二十圓。該校建築。寄附千圓。他校無之。尋新埔建公會堂。又寄附千三百圓。本年春祭時。支廳欲建枋寮派出所。要寄附千圓。十四庄抗議。歷來輪交管理。係十四庄爐主公舉。從未有官廳指定者。本年六月五日。官集代表者於新埔陳家祠。繕就議決書要代表者連署蓋印。而不聲明管理何人。但謂管理要支廳監督。必就新埔管內選舉。桃園廳管十九人不服。歸愬於桃園廳。謂己丑[1889] 至癸巳[1893]。蔡景熙及潘范諸人管理。穀每石價三十圓。但記八圓。今又舉蔡子金球管理。人皆疑懼。且傅徐張管理。謂廟是新埔管內。宜寄附新埔。不宜寄附他處。不思財產是十四大庄公共。何能獨歸新埔。理之有無。識者自知之。云云。姑存一説而錄之。想新桃兩廳當局自有權衡也。(按:粗體及西元年代為筆者所加,「寄附」為日文,指捐獻之意。) 此段投書細述了義民廟祭祀、經理之緣由,以及進入日本統治時期以後經歷之變化,「不平子」或與上則報導的指控者有關,應出自新埔地區以外與義民廟密切相關人士。報導提到原先十四庄爐主「歷來輪交管理」義民廟公租,1905年重建之後除祭典費用外,餘全捐贈地方公學校之用。然新埔公學校、後續新埔公會堂、枋寮派出所之建立,都瓜分此一公租,而且以新埔一地所用獨多,加上與地方官廳合謀將義民廟管理權留在新埔,指控內容甚至影射新埔支廳對義民廟暗索捐款與干預人事,引起非新埔地區人士「不平」。6月30日的後續報導再進一步針對「義民廟所有田業為十四大庄公共之財產」,卻任由前任及現任新埔出身的管理人獨攬,報導了其他十三庄積忿不能平者的行動。據載,桃園廳下楊梅壢(即今楊梅)及咸菜硼(即關西)兩支廳下29人已赴桃園申請民事調停,而北埔、樹杞林(即竹東)兩支廳下人民,擬訴諸法院,作者因而題名此番爭鬥為「爭較神業」(不著撰人 1911)。 綜上言之,到了1910年代義民廟財產的爭議,是新埔一地以外之其他粵庄人士對廟產管理之不滿,藉著提出「財產是十四大庄公共」的訴求,抗議地方官廳與新埔士紳合謀,使財產用途及控制權集中在少數人的現象。從上述故事,我們不難發現,此一清代重要地方信仰中心的廟宇,至晩到清末便以十四大庄的聯庄祭祀聞名,亦為地方的政治中心場域,有著複雜的人事與財產問題,重建與進入日本殖民統治後,有幾點訴求,大概是清代時見不到的:1. 透過新聞媒體等形式主張義民廟財產乃「十四大庄公共」,顯然為藉由重新定位義民廟財產的「公共」性, 將地方政治角力的爭議提升為「公共」議題之一種策略;2. 抗議不公, 申請法院調停。我們沒有看到關於第二點的後續相關報導或者其他消息,未知是否真的走上法律途徑解決,然而,本文希望針對第一點加以討論:為何義民廟財產被認為是「十四庄的公共財產」?此處所謂「財產是十四大庄公共」的「公共」究竟所指為何,對於承繼清朝發展至此的義民廟管理組織而言,是否意味著殖民地統治的法律規定與政府治理型態帶來了義民廟廟產經營的新時代?由此出發,我們可以再進一步追問清代以來展現地方社會關係網絡的重要地方公廟,在殖民地統治下廟宇管理與財務漸趨制度化的影響下,所帶來的改變為何?亦即,清代重要地方公廟到日本統治初期的轉變。 二、清代義民廟褒忠嘗的運作 在傳統帝國治理下的百姓生活中,廟宇是超越個人、家族、甚至村落的一個重要社會單位,為一般民眾提供撫慰心靈的宗教信仰與酬神謝恩等節慶娛樂。探究廟宇在數百年來臺灣的社會發展中之意義,除卻信仰層面的討論外,不難發現,廟宇變成地方政治角力與經濟利益爭奪場合的例子比比皆是。廟宇發揮地緣關係與超俗之權威性,得以在地方資源分配與公共事務決策上具有影響力,甚而促成地方認同凝聚等種種效果。 一直以來,臺灣北部新竹地區的義民廟即為這樣一座地方重要廟宇,它被視為客家人的中心信仰,而「義民」如何成為凝聚粵籍移民的重要文化符號、粵籍移民又怎麼變成了客家人,是近年來臺灣歷史研究的一大熱點。義民廟在清代的發展,提供了觀察義民信仰在地方社會經濟環境運作的重要例證,而其創建發展及廟產經營則是諸多研究之焦點。 義民廟建立之初,新竹地區仍在移民土地開發的熱潮。1723年清政府於臺灣西北半部新設淡水廳,置於臺灣最高行政單位臺灣府之轄下,廳治設於竹塹(今新竹市),廳城及鄰近港口的商業貿易與土地開發隨著行政體制與人口增長而漸次發展。當經濟規模逐漸擴大、河口平原之土地發展漸趨飽和,後續前來的移民便往城外鄉村墾殖。到18世紀末,不少原先在鄉村拓墾的移民突破種種行政法規限制,繼續往東邊山區拓墾,這些拓墾移民在臺灣入籍的身份尤以來自廣東省的粵籍移民為多。移民人口增長也使得鄉村村庄逐漸發展出具有集散市集功能的鄉街,到了18世紀末義民建廟建廟之時,其所在地坐落於幾個沿河興起的重要鄉村街市之中(相對地理環境與相關地名見下圖1)。義民廟的影響力隨著廟務經營與祭典儀式的發展擴大,19世紀下半葉在周遭鄉村地區發展出臺灣島上少數長期大規模維持的跨村落祭祀聯盟,以「聯庄」聞名, 更是臺灣數一數二具有豐厚財產的廟宇,即使今日仍維持其重要性。

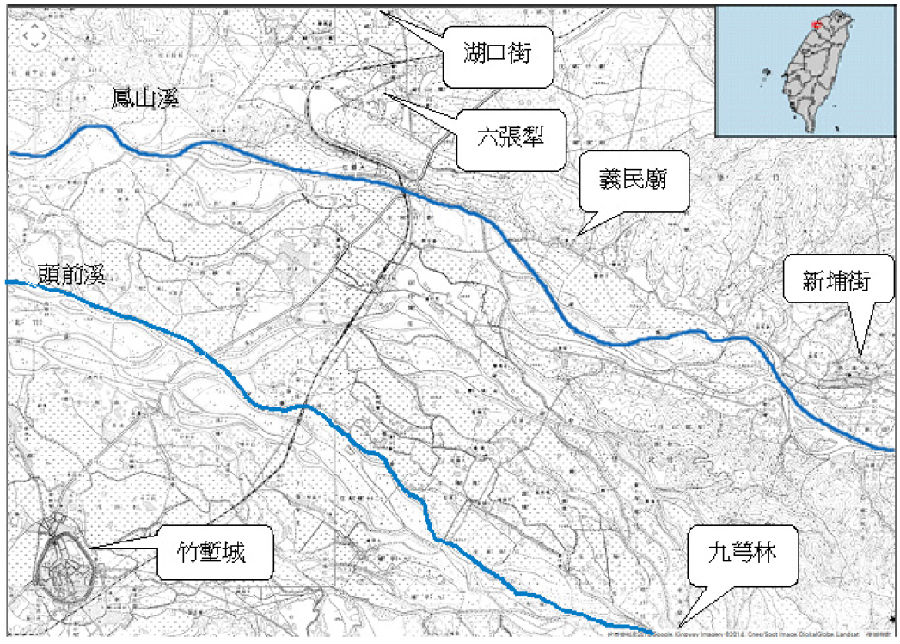

圖1 新竹地區義民廟與鄰近街庄位置圖 清代編纂與新竹地區有關的三部方志中,關於義民廟的歷史記載雖不多,但仍可供了解其早期建廟過程及後續發展。第一部為地方士紳於1834年左右撰成的《淡水廳志稿》,內容並未提及義民廟,直到1871年刊行之《淡水廳志》記載義民廟乃乾隆年間林爽文之役(1787-1788) 後,由林先坤(1725-1806)等人為祭祀陣亡的義民所建,到了同治年間,巡撫徐宗幹賞給「同心報國」匾額(楊浚2006: 246)。清光緒20年(1894)的《新竹縣采訪冊》則提到此廟名褒忠亭,又名義民亭。每年田租超過1,300石租谷,供香燈祭祀、廟祝工食及中元普度之用(陳朝龍1999: 217-218)。由於官書中對此廟的記錄十分簡略,導致早期義民廟史有不少以新稽古、積非成是的現象(黃卓權2008: 89-127;羅烈師2005: 211-229)。簡言之,由上述描述得到的義民廟早期歷史為: 最初因林爽文事件對臺灣各地治安造成影響,除鎮壓的官軍外,地方蜂起組成義民與匪徒對抗,約於1790年,新竹地方人士林先坤等人為埋葬因林爽文事件捐軀的義民,籌資立塚,又為了延續香祀,而在塚前立廟,現今廟內仍懸掛有乾隆皇帝賞賜「褒忠」御筆匾額。直到1890年代,已為收租上千谷石的大地主,同時,用「義民」作為「褒忠」的同義詞, 用以彰顯義民護鄉衛土、忠義為國之德性,以及國家認可之義行。 方志確認了建廟的原因、時間及廟產規模,但對該廟如何經營並無隻字片語。幸運的是與義民廟經營直接相關的文獻在近幾年逐漸開放學界利用,讓義民廟在清代實際運作的過程逐漸變得清晰。這批材料主要來自創建者六張犁(即今竹北六家)林先坤家族提供《林施主收執簿(同治乙丑四年端月吉日抄錄契約簿)》及管理義民廟產的「褒忠嘗(或名義民嘗)」的《勅封粵東義民祀典簿》兩本簿冊,可以分別説明義民廟的管理制度以及其財務經理狀況。 《林施主收執簿(同治乙丑四年端月吉日抄錄契約簿)》,顧名思義,是由創建者林先坤的後代竹北林姓子孫所保管之簿冊,自1865年起抄錄1784年至1888年間簽訂的64張契約,另外還有6張值年經理人交接名單和其他雜件等,年代最晚的文件疑為1914年,可以説,這本抄契簿收錄重要廟方管理資料及地產憑據清冊是清代義民廟的財產清冊。《林施主收執簿》最前面所收錄1865年的〈褒忠廟記〉,首先交代了義民廟於1790年建廟的歷史,接著是1801‒1807年間數筆田地款項捐施給義民廟的田契記錄,最重要的是透露出該年在經營管理上的重大變化(《林施主收執簿》: 1-3): 同治四年[1865],林劉施主爰集聯庄紳士選舉管理,坤等將契券交管理人權放,其管理者,三年一任為限,限滿仍將契券交出施主,點交新管理人領收清楚,此乃四庄輪終而復始,為管理者,自當秉公妥理,日後嘗祀浩大,以增粵人之光矣。… 然嘗大而契券亦復不少,故眾再議章程立簿三本,以將褒忠嘗之業大小契券、古今承買,須要抄錄契白于簿內,三本一樣,一本長存在施主林先坤公子孫守固,一本長存在施主劉朝珍公子孫守固,尚有一本,以眾交值年經理人。交契之時,可將嘗內契券每張契約對簿點交,并數目公記租粟,俱付經理人收存管理,後有承業,必將契白抄上簿內,三年滿期,必須照規轉交下處輪理收存。 1865年林姓及劉姓兩家之「施主」決定由聯庄紳士選出管理人,3年一任,管理契券,開始「四庄輪終而復始」,也就是義民廟祭典輪庄經理制度化之開始,而「施主」擔任監督點交及保存抄契的角色在此也獲得確立。此時開始四庄輪值經理的辦法,或許與文中提到「先年所議作 處輪流經理」、「然嘗大而契券亦復不少」、「此係通粵東之褒忠嘗,有關全粵之大典,各要忠心義氣以經理,不得私自貪圖以肥己也」等等説法所隱寓之既有糾紛有關。 在1865年之前,義民廟的財產管理如何進行,是否有私人把持、眾怨不公的情況,目前諸多研究成果集中在輪值經理人及義民嘗內各式職位的討論。可確定的是,在這之前即有(至晚在1820年)「褒忠祠嘗祀」存在,而且,與林氏家族本身的發展密不可分。抄契簿中幾張早於1865年之前的契約,顯示自1802年起先有褒忠嘗首事、後有經理,而施主也於1858年開始出現。這些名稱的差異或階層性並不明顯,但至少可知在1865年聯庄管理之前已有管理職位存在。此外,由1865年以前義民廟歷任管理人及其任期來看,也不難發現最早在1839年便已有新埔街商號、接著有來自大湖口、五份埔、九芎林地方人士開始擔任管理人,也就是由來自義民廟祭區內重要鄉街之商舖輪流管理義民廟廟產的作為,實際上已經開始,但或許要到1865年才成文地制度化(《林施主收執簿》: 6-25)。張毓真特別詳細地統計與評估義民廟廟產與經理人之間的關係,提出輪值經理人制度乃義民廟之所以能成為19 世紀全臺廟產最多之寺廟之論點,藉由重新整理統計廟產(主要是租谷) 價值,明確指出1840至1850年代間廟產大幅累積擴增的現象,最大的原因來自土地投資,而土地投資則由經理人操持(張毓真 2011: 70-121)。羅烈師則更進一步指出,確保廟保日增、香祀無虞的,與其說是經理人制度,不如說是輪值的制度化,時間可推前到1802年開始(羅烈師 2012: 195-224)。顯見在1865年之前,義民廟一直著意於對廟產管理的機制,亦即,義民嘗的人事管理結構,進行改革。 自義民廟創建至日後200年之經營管理者中,最重要的是來自六張犁(即今日竹北六家)的林先坤家族。林先坤(1725-1806)對倡建義民廟的貢獻有目共睹,但與其同時的歷史材料中對此人的描述少之又少,不少研究者後溯地認為林先坤在建廟之時即為富有資財、正義有為的地方鄉紳。不過,從其家譜提及林先坤隨父於1749年由廣東潮州府饒平縣移民至臺,之後輾轉來到新竹鄉村開墾後,家族才開始落地生根,而要到了林先坤子輩才開始有科舉功名(林保萱1982:1-3)。由此歷程來看,林家最初的發展緊跟著土地拓墾事業進行,並非一夜致富,或許可猜測林先坤在建廟當時已為地方性的領袖,具有某種程度社會地位與影響力,建廟當時正當致力於提升社會地位。林桂玲指出義民廟有不少來自林家家族嘗會的捐施,而林家也以施主及管理人的身分參與義民廟經營,不管在廟產控制方面或每年祭祀經理方面,林家都扮演重要角色(林桂玲2005: 132-141)。以家族發展的角度來看,莊英章認為竹北林先坤家族的諸多蒸嘗,雖可解釋為合約字宗族以祭祀共同祖先為目的成立的祭祀公業,但就其廣泛深入義民廟廟務與廟產經理一事看來,實際上具有濃厚經濟取向(莊英章2004: 69)。 1865年的〈褒忠廟記〉可以説確立了林家與劉家後代在義民廟褒忠嘗內永久扮演監督及保管土地憑據的角色,不像輪值經理受限於3年一易的規定,亦即,此時起褒忠嘗的「施主」與「經理人」位階開始變得明確。與此類似,羅烈師利用義民廟內供奉的牌位及其空間配置的分析,將神位、施主祿位、廟產經理者的階序指出來,顯示出施主在廟中的崇高地位,則是非常新穎的看法(羅烈師2006:189-194)。另一位創建施主劉朝珍(1759-1828),與林先坤地位相同,亦隨父來臺開墾, 據說林爽文事件時和林先坤等一起率眾抵禦,發起建立義民廟,獻田捐榖。19世紀中期家族投入隘墾經營,從芎林至橫山一帶,皆頗有成績(劉康國2011)。但羅烈師也指出,他在義民廟早期歷史中其實並不存在,在所能找到關於此人的文獻中,最早的是1847年,顯然其地位之提升真正原因不在於他是否與林先坤一樣同為創建義民廟有功(羅烈師 2006: 241-242)。 義民廟的第二本簿冊題名為《勅封粵東義民祀典簿》,則可清楚觀察到義民廟經理人之管理規約、年度收支財務報告,以及對粵人認同的提倡。《祀典簿》也同樣是在不同時間編纂輯成,共收錄三部份,一是1842年舉人曾騰所寫〈勅封粵東義民祀典簿序〉(道光21年12月)、第二部份是17條規約及1條補議規約、第三部份即題名為「義民亭公簿」的帳冊,分列1835年至1893年間輪值經理人所列的年度收支帳。第二部份總共18條規約,大概又可粗分成三組,由立序(或即為立簿)的時間點來推測,第一組(前10條)可能部份在1842年之前所立,因前後字跡不同,而且所附一件抄契更是1863年所立,極有可能這10條規約是在不同時間陸續增加;第二組(之後7條)則清楚地寫明是1872年(同治10年12月)由林劉施主及13庄內諸紳士㒰立;第三組(即最後1條補議)沒有註明日期,但就書寫順序來看應該在1872年之後。 從這幾條規約的內容來看,大致可以觀察到兩個重點。首先,「十三庄」可能在1842至187年之間出現。經常有人後設地以為十三庄代表義民廟祭祀圈的範圍,但賴玉玲的研究很明確地指出事實上是參與義民祭典的13個代表各庄的世襲家族公號(賴玉玲2005: 113-238)。也就是説,1865至1895年的四庄(大湖口、九芎林、新埔、石岡仔)輪值, 指的是義民嘗經理人之輪替,而十三庄(六張犁、下山、九芎林、枋寮、新埔街、五分埔、石岡仔、咸菜硼街、大茅埔、大湖口、楊梅壢、新屋、紅毛港)雖也已出現,指的是參與祭祀之村莊範圍,但擔任祭祀爐主的仍是上述家族公號。如林桂玲指出,義民廟的祭祀輪值與廟產經理不應混為一談,若更進一步的檢查兩者的空間範圍,義民嘗經理人輪值的四大庄其實也可説廣義地涵蓋了十三庄的範圍,這是因為,四大庄經理人來自鄉村街市,也把周邊村庄吸納在其範圍內,例如四大庄之一的新埔街輪值之經理,便包括來自十三庄當中枋寮、新埔及五分埔三個庄的商號及地方家族公號成員,取新埔街為其代表。因此,經理人的選任以來自鄉街商舖與家族為主,也同時偶有來自鄉街以外村庄人士加入經理,並非空間範圍變大(林桂玲2005:124、132)。如此一來,義民廟祭典範圍真正向外大幅擴展,則要到了1877 年加入了大隘,即北埔金廣福墾號姜家的「姜義豐」公號(吳學明2000:235)。自此十三庄變成了十四庄。1976年依行政區域劃分,將溪北(即原先新屋)再分成觀音與新屋兩大庄,變成現在的十五大庄(林光華、鍾仁嫻等2001:73-74)(見圖2)。參與祭典之村莊如何由地方重要家族公號變成指涉全村,羅烈師的研究説得很清楚,在信仰層面的擴展是仰賴「領調」和「奉飯」制度,透過當值爐主公號動員全村對祭典認捐出力及為義民爺奉飯,而真正地凝結了村民(羅烈師2006: 208-214)。這些公號迄今依然是每次輪值祀典的各庄代表爐主,後來卻演變(或簡化)為其所代表的村莊。第二點,這些規約顯示褒忠嘗有意識的推動十三庄內地方教育及獎勵花紅措施,先是獎勵各地新取貢生,1872年以後則逐步限縮,按照學歷功名的程度頒給多寡不同的花紅,將其發放範圍界定為施主子孫最多-十三庄次之-最後為外庄的階序,藉此明確化其影響力可推及的範圍。

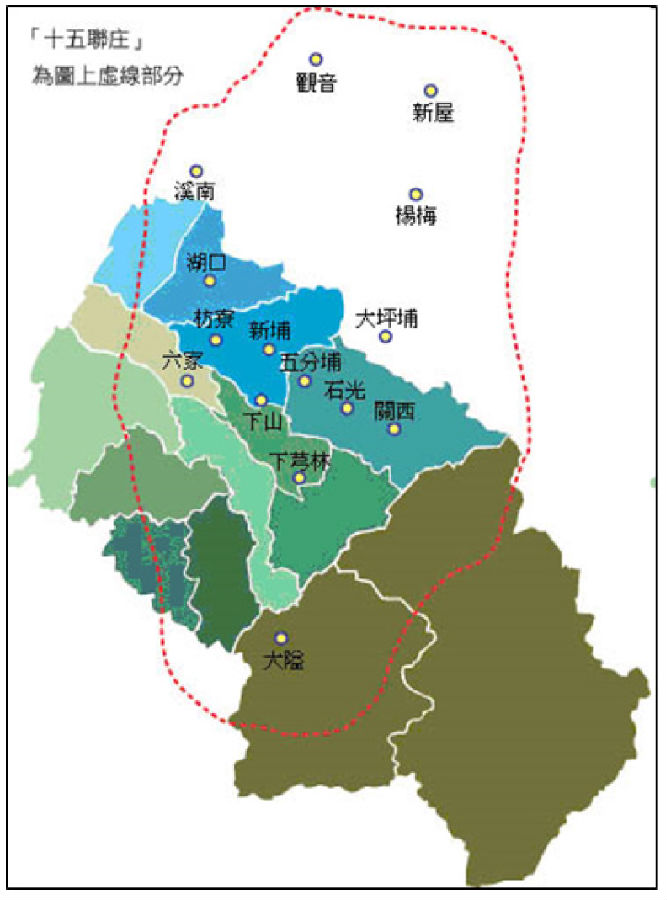

圖2 今日義民廟十五聯庄範圍,色格為今新竹縣鄉鎮,聯庄範圍內白色部份為桃園縣境。 資料來源: 引自http://wwwp.hchg.gov.tw/landscape/main/lb3-3.htm,擷取日期: 2014 年4 月8 日。 在褒忠嘗年度收支方面,義民亭所存公簿其實是典型的四柱清冊, 列出舊管、新收、開除、實在四項。自1835年起的收入最大宗的無庸置疑是租谷,支出的種類則相當多樣,包括修理、廟祝工食、祭祀、購置田產及花紅費用等。羅烈師分析,義民廟經理人所收租谷從1835年的130石增加到1865年的343石,1868年再增加到465石,他因此推論義民嘗有財富日增的趨勢。另外,他也以1837 年為例,發現該年「收支平衡」,但「不無疑點」,因為該年支出細項加總符合,但收入卻因折算榖石折算銀錢比率不確定等因素而難以確認。然而,他也提到經理人所採乃藉由生放租谷賺取利息後又購置田產的模式,強調廟產之增加對信仰擴張具有正面效益(羅烈師2009)。然而,王世慶研究支出最多的1885年,卻發現義民廟的收入為租谷157.8石及銀2,764.32元,而支出同為157.8 石及2,769.392元。他認為義民嘗大致收支相抵(王世慶2002:241)。 不同研究者各自對義民嘗財務的計算,隨著統計方法與換算單位有所歧異。例如張毓真對收支的分析顯示出帳簿存在著計算單位不統一、交接帳目不合、結算數目有出入等等現象,但大致仍可歸納流入資金以租谷為最大宗,而流出以置產最多(張毓真2011b: 30-69)。但是,義民廟的帳目「收支相抵」一事,應當視為其財務經營之原則。由義民廟第一組規約中的一條加以解釋可以明白:「簿尾銀若多,倘有殷實生借,向經管人支出,其字約經理人收存;若簿尾銀少,則經管人收存至次年交出」。也就是說,此條規約明定經理人在承值至次年清結帳目的一年期間得自由貸出租谷。賴玉玲的研究顯示,義民廟在祀典簿記載的1835至1893年將近60年間一般而言都是收入大於支出,但仍有11年赤字,不敷之年中除2年由湖口士紳經理外,多由新埔街商號加以平抑。亦即結餘借出給新埔商號流通,不足時由新埔街商號借給義民廟補平, 而不管借出或借入,隔年農曆7月1日會簿時都需結清(賴玉玲2001: 28-29)。事實上,經理人的輪值讓義民廟貸出的欠款更有積極回收的動機,交接的前提是短欠補清,這也成了擴充廟產、增加收入的一項關鍵(張毓真2011: 115)。義民嘗經理人在管理義民廟租谷之餘,如何貸出,貸出後是否再貸給他人收取利息,則不記載在公簿內。因此,對於義民嘗租谷是否扮演地方金融借貸流通功能,沒有辦法清楚説明,但顯然義民嘗提供了一個主要供新埔商號資金操作的平臺。 綜覽義民廟在清代時廟產經理與祭祀輪值的發展,義民廟的影響範圍逐步由18世紀末建廟所在的小區域逐漸擴大到19世紀上半葉的周邊四庄,隨著人口增加、村落發展,義民廟的信仰隨著日益壯大的嘗祀經理與祭典維持而增強,19世紀中逐漸析化演變成為十三庄、1870年代再加入一庄成為十四庄。而直到清代統治結束,1865年以後管理辦法的逐漸明確化,以及透過輪值經理人經理祭祀及管理褒忠嘗財務等方式也逐步朝向制度化發展,確立了林、劉二姓施主及輪值的四庄重要商號與地方領袖,具有決定與影響義民廟重要決策的實力。 (原載《全球客家研究》第2期,2014年5月,頁165-218,注釋從略。)

|