北宋杭州的信仰、美术与资助 ——飞来峰五百罗汉造像考述 . 潘高升

一 前 言 在中国10世纪以后佛教发展史上,素有“东南佛国”之称的杭州占有极其重要的地位。位于著名古刹灵隐寺对面的飞来峰造像,堪称这一时期(10~13世纪)佛教石窟艺术的典范。不过,相对于飞来峰的元代藏传佛教密宗造像而言,飞来峰的五代宋初造像研究则相对欠缺。[①] 飞来峰是一座高仅168米的石灰岩山峰,造像主要分布在青林、玉乳、龙泓、呼猿诸洞的内外,以及冷泉溪南岸和山顶伏犀泉周围的悬岩峭壁上。现存五代至宋、元和明代造像115龛,390余尊(保存较完整的有345尊)以及大量摩崖题刻,是我国东南地区规模最大的石窟造像群。1982年飞来峰造像被公布为全国重点文物保护单位。 青林洞位于飞来峰东部的南端,又名理公岩、金光洞,因洞南口形如虎口,亦称老虎洞。洞内有不少济公遗迹,如济公床、济公大手印和济公烧狗肉处等。按现有文物四有编号,洞内外现存石刻造像23龛,大小造像共计176尊[②](具体分布位置详见图1)。其中罗汉造像有9龛,除第9、17龛为两铺十八罗汉外,[③]其余各龛罗汉造像数量不一。其中第7龛现存罗汉11尊,第8龛现存罗汉3尊,第13龛现存罗汉1尊,第14龛现存罗汉55尊,第18龛现存罗汉1尊,第20龛现存罗汉11尊,第21龛现存罗汉11尊。[④]几龛罗汉造像散落分布于洞内崖壁之上,造像高17~30厘米,皆中年男相,光头净发,着通肩袈裟,面部大多残缺,可能毁于太平天国时期,详见表1。

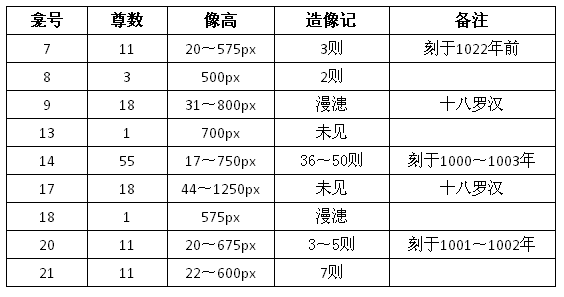

表1 飞来峰青林洞各龛罗汉造像基本情况

本文通过现场考察飞来峰青林洞北宋年间罗汉造像,在造像记的基础上,结合佛教文献和其它相关佛教造像,试图厘清11世纪初发生在杭州飞来峰有关五百罗汉造像的信仰、美术与资助,籍此更好地理解飞来峰造像的价值所在。 二 造像记校勘及内容分析 造像记,是指镌刻在佛像的台座、光背或石窟里靠近佛像石壁上的铭文,通过对造像记内容细节的分析、归纳,我们可从中找到造像当时的相关信息,如造像背景、造像者身份、造像者的社会地位等,再配合其他的文献材料加以推断,可让我们对造像本身、造像时代、甚或造像当时的社会脉络等,有更深入的认识。此前佐藤智水、侯旭东和刘淑芬对佛教造像题记用功最深。[⑤]飞来峰青林洞的造像记前人虽多有著录,或不全,或没有据此进行过深入探讨。本文通过对前人五种造像记著录版本[⑥]的对勘,以及现场的实际调查,试图厘清造像记的内容和背后的社会文化内涵。

表2 飞来峰青林洞各龛罗汉造像记 编号 | 籍贯 | 身份 | 人物 | 对象 | 题材 | 内容 | 时间 | 1 |

| 清信弟子 | 赵文□ | 先考八郎 | 罗汉第十一尊者 |

| 咸平三年 | 2 |

| 清信弟子 | □生□ |

| 第八身罗汉尊者 |

| 咸平三年二月 | 3 |

| 清信弟子 | 高□荣 |

| 弟七罗汉尊者 |

| 咸平三年二月 | 4 |

| 清信弟子 | 吴□□ |

| 大阿罗汉尊者弟一身 |

| 咸平三年五月 | 5 |

| 清信弟子 | 周延绍 |

| 大阿罗汉尊者□身 |

| 咸平三年五月 | 6 |

| 清信弟子 | 董□金 |

| 大阿罗汉尊者弟三身 |

| 咸平三年五月 | 7 |

| 弟子 | 俞赞 |

| 罗汉一身 |

| 咸平三年五月 | 8 |

| 弟子 | 周延庆 |

| 大阿罗汉第五身 |

| 咸平三年五月 | 9 |

| 清信弟子 | 董延赞 | 亡妻殷四娘 | 大阿罗真者第一身 |

| 咸平三年五月 | 10 |

| 清信弟子 | 苏氏七娘 |

| 第十六尊者 |

| 咸平三年十月 | 11 |

| 清信弟子 | □□ |

| (第)八身罗汉尊者 |

| 咸平三年十月 | 12 |

| 清信弟子 | 吴豫 |

| 弟十□罗汉尊者 |

| 咸平三年十月 | 13 |

| 弟子 | □□道 | □□ | 罗汉一身 |

| 咸平四年 | 14 |

| 弟子 | 储匡赞 | 亡丈人马十郎、丈母□一娘 | 罗汉一身 |

| 咸平四年 | 15 |

| 弟子 | 储匡赞并妻应□乙娘 |

| 罗汉一身 | 四恩三有 | 咸平四年三月 | 16 |

| 弟子 | 汤用 | 亡考亡妣 | 第十二身罗汉 | 资荐生界 | 咸平四年三月 | 17 |

| 清信弟子 | □照 |

| 弟十八身罗汉尊者 |

| 咸平四年三月 | 18 |

|

| □□□ | □□□ | 罗汉弟十三尊者 |

| 咸平四年三月 | 19 |

| 弟子 | 储匡赞 | 亡考七郎、亡妣范一娘子 | 罗汉一身 |

| 咸平四年四月 | 20 |

| 弟子 | 朱承赞 |

| 罗汉一身 | 保人身位 | 咸平四年五月 | 21 |

| 清信弟子 | □正□ |

| 第十五身罗汉尊者 |

| 咸平四年十月 | 22 |

| 女弟子 | 沈十娘 |

| 罗汉一身 |

| 咸平四年十月 | 23 |

| 弟子 | 张旺 | 自身 | 罗汉一身 |

| 咸平四年十月 | 24 |

| 弟子 | 樊仁厚 |

| 罗汉一身 |

| 咸平四年十月 | 25 |

| 清信弟子 | 赵□□ |

| 罗汉一身 |

| 咸平四年十月 | 26 |

| 女弟子 | 洪二娘 |

| 罗汉一身 |

| 咸平四年十月 | 27 |

| 女弟子 | 吕七娘 |

| 罗汉一身 |

| 咸平四年十月 | 28 |

| 女弟子 | 赵九娘 |

| 罗汉一身 |

| 咸平四年十月 | 29 | 越州 | 客司 | 戴赞 |

| 罗汉一身 | 保身位 | 咸平五年四月 | 30 |

| 女弟子 | 庄五娘 | 亡考庄五郎、亡妣沈四娘 | 罗汉一身 |

| 咸平五年五月 | 31 |

| 弟子 | 李□兴 | 亡妣□氏一娘 | 罗汉一身 |

| 咸平五年六月 | 32 |

| 清信弟子 | □还庆 |

| 弟十五身罗汉尊者 |

| 咸平五年十月 | 33 |

| 女弟子 | 朱壬娘 |

| 罗汉一身 |

| 咸平六年 | 34 |

| 弟子 | 田德高 |

| 罗汉一身 | 保身位 | 咸平六年 | 35 |

| 弟子 | 钱仁福 |

| 罗汉一身 |

| 咸平六年 | 36 |

| 弟子 | 相福 |

| 保身位 |

| 咸平六年 | 37 |

| 弟子 | 陆承□ | 陆三 | 罗汉尊者一身 |

| 五月 | 38 | □州 | 前□宫判官 | 元声 |

| 罗汉一身 |

| 一日 | 39 |

| 弟子 | 周德保 |

| 罗汉一身 |

|

| 40 |

| 弟子 | 钱简□ |

| 罗汉一身 |

|

| 41 |

| 弟子 | 黄泽 | 亡考亡妣 | 罗汉一身 |

|

| 42 |

| 弟子 | 汪仁礼 |

| 罗汉一身 |

|

| 43 |

| 龙兴寺□□ | 姜承□ |

| 罗汉一身 | 保状 |

| 44 |

| 慈光院比丘 | 子歆 |

| 罗汉一身 |

|

| 45 |

| 女弟子 | 胡一娘 |

| 罗汉一身 | 四恩三有 |

| 46 |

| 弟子 | 周延序 |

| 罗汉一身 | 保身位 |

| 47 |

| 弟子 | 陶延保 |

| 罗汉一身 | 四恩三有 |

| 48 |

| 弟子 | 喻朗 | 母亲朱四娘子 | 罗汉一身 |

|

| 49 |

| 龙兴寺比丘 | 智兴 |

| 罗汉一身 |

|

| 50 |

|

| 花胜 | 亡妻谢十娘子 | 罗汉 |

|

| 51 |

|

| 吕承惠 | 陈一娘 | 一身 |

|

| 52 |

|

| 沈晖 | 亡妻 |

|

|

| 53 |

|

| 沈德升 |

| 一身 |

|

| 54 |

|

| 王延保 |

| 一身 |

|

| 55 |

|

| □□景 |

| 罗汉一身 |

|

| 56 |

|

| □□ | □□ |

|

|

| 57 |

|

| 吕旺 |

| 罗汉一身 |

|

| 58 |

|

| 朱文粲 | 亡考四郎妣□三娘子 | 罗汉一身 |

|

| 59 |

|

| 汪仁礼 | 母亲伊七娘子 | 罗汉一身 |

|

| 60 |

|

| 吴胜 |

| 罗汉一身 |

|

| 61 |

|

| 周仁绍 | 沈一娘 | 一身 |

|

|

飞来峰青林洞共有罗汉造像93尊(不包括两铺十八罗汉像),现存包括著录的造像记有61则。造像记大多是在造像右上方或下方及一旁的崖石表面磨平一块,然后镌刻其上。内容格式不尽一致,按佐藤智水在《北朝造像铭考》一文中对造像记的分类来看,都属于A型[⑦],完整的造像记大致包括造像者的籍贯、身份和姓名,造像的对象、题材和内容,以及造像的时间。 具体分析造像记的内容,我们可以得到如下信息: 从籍贯来看,除2尊为越州官员(一为客司,一为宫判官[⑧])捐资所造外,其余均不署,似应来自于杭州本地。至于为何会在众多本地信徒中出现两位外地官员,同样的情况也发生在与飞来峰不远的石屋洞[⑨],笔者认为最直接的原因是两位官员路经杭州游览此地所致。 从身份来看,绝大多数是自称“清信弟子”或“弟子”的一般平民,地方官员没有参与,这是因为与吴越国不同,[⑩]北宋朝廷委派的杭州地方官员并没有兴趣和财力去直接经营此类造像活动。值得注意的是,在这58位造像者中有8位是女性弟子,说明当时女性除传统的家庭活动之外,尚有从事佛教活动的空间。[11]另外,在众多造像者中,还有3位是来自杭州本地寺院的比丘(和尚),其中2位来自龙兴寺,1位来自慈光院,[12]北宋实行度牒制度,这3位比丘有可能是挂单于灵隐地区某寺院的游历僧人。 从人物来看,周延绍、周延庆和周延序[13]3位来自同一个家族,但很显然,造像者的家族势力并不明显。也有个人造数尊的,比如储匡赞造了3尊,汪仁礼造了2尊,[14]其余都只造了1尊。就所造罗汉像的数量来看,石屋洞罗汉造像者的经济实力明显胜过青林洞罗汉像的施造者们,石屋洞其中一位造像者曾经最多一次施造了22尊。[15] 从对象来看,主要是逝去的亲人,如亡考、亡妣、亡丈人、亡丈母和亡妻,有为自身的,[16]也有未提的,但所有的造像对象中并没有出现皇帝或者官员,这说明当时造像者关心的主要是自身和亲人,以及他们的今生与来世。 从造像题材来看,造像记的内容大多为“罗汉一身”或“一身”,也有一些造像记没有这项内容,但毫无疑问都应该是罗汉造像。需要注意的是,其中部分罗汉名称使用了“第几身罗汉尊者”或“罗汉第几尊者”等说法,颇值得研究。 从造像内容来看,绝大多数造像记都未涉及该项内容,从仅有的几则造像记来看,内容大多是“四恩三有”、“保身位”和“资荐生界”之类。我们发现,通过造像这种行为,造像者希望家人和自己可以获得健康、财富、地位以及所有来自佛祖的护佑,体现出一种世俗功利的观念,而这种观念在中国历代造像者身上较为普遍。 从造像时间上来看,主要集中在北宋咸平年间,其中咸平三年有12尊,咸平四年有16尊,咸平五、六年各有4尊,其余未详年月,初步断定为同一时期作品,因此,这些罗汉造像也被称为“咸平造像”。下文就青林洞内罗汉造像的凿刻时间再作判定。 三 造像的凿刻年代 关于造像的凿刻年代,朱家济先生等人根据《咸淳临安志》援引陆羽的《灵隐天竺两寺记》所载“昔慧理宴息于(理公岩)下,后有僧于岩上周回镌小罗汉佛菩萨像”,且造像上部位置被凿刻于1022年的“卢舍那佛会”所侵占,所以认为第7龛比北宋早,有可能刻于唐代。[17]事实上,王士伦先生对此早已提出了异议,[18]笔者认为包括第7龛在内的罗汉像凿刻于唐代的可能性很小。[19] 目前青林洞罗汉像中只有第14、20两龛有确切造像纪年,即宋真宗咸平三年至咸平六年(1000~1003年)。上述表2所列罗汉造像记中,除这两龛造像外,还包括了其中第7、8和21三龛,[20]根据造像所处位置、[21]大小、风格以及题记的书法来看,洞内其它罗汉造像(第7、8、13、18、21龛)所凿刻的时间大体也应在咸平年间。无论任何,在北宋初年是没有问题的(1022年之前)。 除此之外,青林洞还有两龛罗汉像是以十八罗汉的组合出现的,即第9、17两铺十八罗汉像,两组造像目前未见造像记。但是据《续修云林寺志》记载,第9龛所在的济公床下方岩体,之前是有造像记的,内容是一篇79字的《灵山圣德□建造罗汉记》,这篇造像记被后人题名覆刻和磨蚀,现已不可见,但其存在的真实性当是肯定的。其字上,覆刻皇佑钱德范、熙宁石景衡、嘉佑沈辽、嘉靖盛纪等5则题名,其中皇佑二年(1050年)钱德范题名最早,所以造像的时间至少应在1050年之前。而“灵山”二字有两种可能,一是指飞来峰,因飞来峰又称灵鹫峰,还有一种是指“灵山寺”,[22]笔者认为后者的可能性更大一些。所以,第9龛很有可能凿刻于1008到1020年之间,而第17龛极有可能就是和第9龛同时或者之后几年凿刻而成的。[23] 四 造像的组织与寺院关系 关于造像与寺院关系,以往研究多有忽视。与此同时,由于灵隐寺和飞来峰造像地缘相近,人们往往把两者简单联系起来。不可否认,飞来峰造像和灵隐寺的关系十分密切,但想当然的联系显然不科学,没有明显的证据可以表明两者之间的天然关系。事实上,灵隐寺方丈延珊的名字直到熙宁年间(1068-1077年)才在龙泓洞外的石壁上出现。[24] 从寺院的地域分界来看,宋之前一直比较模糊,[25]直到宋代灵隐天竺才得以定界,《灵山志》称:“宋时定地,以飞来峰之南为天竺,以飞来峰之北为灵隐。因北麓为灵鹫寺,故峰为异其名。”根据山脉阴阳的地理走向以及清代《天竺山志》的收录范围,当时有可能是以理公塔-合涧桥一线为界的,[26]这就间接排除了青林洞内造像和灵隐寺的必然联系。事实上,在今天青林洞口前方的平台上,历史上曾有过一座佛教寺院——灵鹫寺。[27] 南宋《淳祐临安志》在记载理公岩时提到了灵鹫院(寺),“天竺山灵鹫院法堂后,有理公岩在焉”,该书随后在记载岩石室(今玉乳洞)、龙泓洞时则直截了当道明了理公岩和灵鹫寺的关系,“岩石室、龙泓洞,在天竺山灵鹫院理公岩之北”。[28]此外,《武林旧事》把理公岩明确列在灵鹫寺条目之下,而《咸淳临安志》更是提及灵鹫寺“近主僧行果”在理公岩“始作阁道,属之岩中,以祠理公”。可以说,理公岩[29]当时应属于灵鹫寺所有。 据《西湖寺院题韵沿革考》和《续佛祖统纪》等文献记载,灵鹫寺,旧为东晋慧理法师卓锡之地,五代后晋开运二年(945年)吴越国王建寺名灵鹫,宋大中祥符八年(1015年)改额灵鹫兴圣教寺,嘉熙元年(1237年)重建,元至正庚子(1360年)毁于兵,后稍稍恢复,元末明初又毁,后一直未重建。灵鹫寺建于后晋开运二年(945年),而飞来峰现存有题记的造像中年代最早的一龛,即青林洞第10龛西方三圣像开凿于后周广顺元年(951年),距灵鹫寺建立仅6年,而灵隐寺此时只是“稍稍兴复,规制未宏,”只到北宋建隆元年(960年)吴越王才命永明延寿“重为开拓,殿宇一新”。由此从时间上来判断,青林洞应该是在灵鹫寺建成后作为这个新寺院的“石室”[30]而存在。 另外,通过造像记内容,我们发现青林洞内第15龛五代时期阿弥陀佛造像也和灵鹫院有关,[31]前人往往忽视,在这龛的造像记中周钦舍净财的对象是“西山灵鹫禅院”,即灵鹫寺。第15龛处于罗汉像的包围之中,那么这些罗汉造像和灵鹫寺的关系呢?笔者查阅史料时,惊奇地发现管庭芬在《天竺山志》一书中明确认为这些咸平罗汉造像是当时的“灵鹫寺僧募于编氓建造”,此时灵鹫寺早已不存,如果管氏没有一定的依据,断不可能在志书中如此记载。可以想象,虽然灵鹫寺在元末毁于兵火后一直没有重建,但至少它的影响还在,清代的管庭芬通过查阅各类档案,有理由相信他的这一判断。 总而言之,北宋初年的青林洞和灵隐寺应该没有什么关系,虽然洞内第9龛十八罗汉可能和当时的灵山寺(天竺寺)有关,但更多的史料让我们把青林洞内罗汉造像的凿刻和灵鹫寺联系在一起。至少从一开始,青林洞是属于灵鹫寺,而非灵山寺或者灵隐寺。[32] 关于造像的组织,劳伯敏先生认为是平民自发,甚至于认为百姓开凿造像是由于北宋咸平年间杭州接连不断的旱灾。[33]如果管庭芬在《天竺山志》中所说无误的话,那么我们可以肯定,这些罗汉造像并非平民自发,[34]而是由灵鹫寺的寺僧组织募刻的。另一项证据,是在距造像凿刻完工后仅200多年的南宋咸淳年间,官方文献似乎就已经认定青林洞内很多造像由寺僧组织开凿。[35] 从造像的凿刻布局,尤其是从第14龛罗汉造像来看,此龛造像排成5列,单独1尊或几尊组成一个小龛,每一列的几个小龛之间又几乎处于同一水平位置,凿龛布局似乎事先是做了统筹安排。很显然,如果每一位造像者都自行其是,是很难做到这一点的,除非他们雇佣的同一个石匠,而这一推断也恰恰从另一个角度证明了石匠背后寺院组织的存在。综上所述,从罗汉造像的凿刻工程及所处实际位置来分析,应是当时灵鹫寺劝募平民出资,并由寺院雇石工凿刻而成。[36] 五代宋初,寺院开始注重殿堂建设,此时的石窟寺已是寺院的附属构筑,很少作为佛寺的主体存在,可以说石窟寺的大小和其主寺的规模并无直接的联系。与当时附近的灵隐、天竺寺(灵山寺)两座大寺院相比,灵鹫寺的规模显然相对较小,[37]“灵隐前,天竺后,名与天壤齐。介两山间一兰若,曰灵鹫”。[38]灵鹫寺只是一处介于灵隐天竺两山之间的佛教静修之地。可能正因为此,灵鹫寺的寺僧更加需要利用寺院所在的洞窟来营建自己的石窟寺。与此同时,把数量众多的罗汉像凿刻在一起的做法,显然在杭州的寺院并不陌生,近在咫尺的下天竺在吴越国时期就曾建有五百罗汉院,而咸平年间的北宋,离飞来峰数里外石屋洞的五百罗汉石刻造像想必已是远近闻名了。 五 造像的题材判断 关于造像的题材,王伯敏先生认为这些造像都是弥勒像,[39]由于青林洞第12龛5尊造像(1尊释迦佛,4尊阿弥陀佛)亦凿刻于咸平三年且大小相近,所以此前的造像记著录版本一般都把此龛题记一并纳入。其实,无论从题材还是雕刻风格手法上看,[40]两者的区别很明显,王伯敏先生认为它们都是弥勒像,显然是错误的,这些造像作为罗汉像确凿无疑。劳伯敏先生[41]在对这些造像作了较为详尽的调查后,从造像的形象和题记两方面分析,认为造像应为罗汉像,且几龛罗汉年代相近,皆为咸平年间造像,并且从罗汉像的大小、造型和题记大小风格来看,属一个群体,[42]笔者完全赞同。劳氏同时认为这些罗汉造像应该和第12龛的释迦、弥陀构成一龛,[43]在此基础上,常青先生的眼光较为精辟,他认为这些罗汉造像属于五百罗汉造像题材,但似乎并未给出充足的理由。[44]作为整体存在的这93尊罗汉造像,从造像题材来看,是否就是五百罗汉造像呢? 罗汉,是阿罗汉的简称,梵名(Arhat),本为小乘佛教修行的最高果位,在大乘佛教中位于佛、菩萨之下,一般有十六罗汉、十八罗汉和五百罗汉等几种说法。[45]据唐代玄奘所译《法住记》载,佛陀临涅盘时,嘱付十六大阿罗汉,自延寿量,常住世间,游化说法,作众生福田,故佛寺丛林里常雕塑罗汉像,供养者众。十八罗汉乃世人于十六罗汉外另加庆友、宾头卢尊者,或是迦叶、军徒钵叹尊者,有的则加入降龙、伏虎二罗汉,西藏地区则加入了达磨多罗(法增)居士和布袋和尚。而五百罗汉,通常是指佛陀在世时常随教化的大比丘众五百阿罗汉,或佛陀涅盘后,结集佛教经典的五百阿罗汉,或为五百大雁所化,或因五百强盗而来,或言前身是五百蝙蝠,说法不一。而五百罗汉的名号,经典未着,后世大体以南宋《干明院五百罗汉尊号碑》为蓝本。 五百罗汉属于多体罗汉创作的题材之一。台湾的陈清香在对五百罗汉进行图像学分析后认为,“五百罗汉的事迹虽很早就随着佛教经典而流传下来,但是影响美术的创作,却迟于十六罗汉,可说是出道得相当晚”。[46]五百罗汉故事,最早在后汉译出《佛说兴起行经》起便开始流传。两晋以来,《佛五百弟子自说本起经》、《增一阿含经》等有关经典的相继译出,故事得到了进一步的传播。盛唐时期的敦煌莫高窟“涅盘变相”壁画,表现了众多的佛弟子,[47]龙门石窟此时已出现二十五体及二十九体的罗汉(见图12和图13)。中唐时期出现了传法弟子或六十罗汉等题材,这些多体罗汉,均为日后的五百罗汉创作谱上了序曲。据传著名泥塑匠人杨惠之曾在河南广爱寺塑过五百罗汉像,现存最早的五百罗汉遗例出现在五代时期的石窟造像之中,比较著名的是西湖石屋洞五百罗汉造像和大足北山五百罗汉窟(见图14和图16)。 石屋洞五百罗汉造像是五代后晋开运元年(944年)至北宋开宝七年(974年)的30年间中由不同的人陆续捐资开凿完成,至于罗汉像的具体数目仍存在争议,据阮元《两浙金石志》所收《元释永隆造像记》,罗汉数应为700余尊,而《淳祐临安志》等旧志一般都言516尊。应该说,石屋洞造像几经修整,具体数字难免有所变化,但北宋显德六年的一则造像记,表明在当时人们心中此造像即为五百罗汉。[48]清末为重刻罗汉造像,俞樾写了一篇《募刻石屋洞五百罗汉像启》,文中也提到“石屋洞旧刻五百罗汉像,岁久漫漶。”可见,石屋洞的罗汉为五百罗汉当是无疑的,但具体数字恐难是500尊。[49]大足北山第168窟为五百罗汉窟,凿于北宋宣和年间,窟内左右二壁石垠横隔各刻六排罗汉像,计有532身,也不是500尊。 事实上,五百罗汉的“五百”并非实指,印度古代惯用“五百”、“八万四千”等来形容众多的意思,和我国古人用“三”或“九”来表示多数很相像。Bong Seok Joo在他有关研究罗汉的博士论文中指出,五百罗汉和五百菩萨、五百长者、五百劫、五百百象、五百光中的“五百”一样,并不意味着是固定的数字,而是指数量众多。[50]由于多体罗汉发展过程中并未出现过93尊罗汉的组合惯例,故笔者认为青林洞咸平年间所造的罗汉群很有可能就是佛教艺术史上的五百罗汉造像。 通过造像的具体凿刻过程,是否能发现新的更为直接的证据呢?由于青林洞罗汉造像记中有确切纪年的只有第14和第20两龛,尤其是第14龛,基本上可独立构成一龛,所以此龛最有可能了解罗汉造像的凿刻过程。笔者通过文献和实地调查相结合的方法,试图将造像记放在具体的造像情境中来理解,最终确认第14龛最先开凿的是离地面最近的第5列第7尊至第13尊,然后往上往两边不断凿刻。同时通过检点造像记的内容,发现部分罗汉名称使用了“第几身罗汉尊者”或“罗汉第几尊者”等说法,[51]以往学者往往忽视这一重要信息,笔者把所有此类称谓的造像记一一现场对应,发现此类造像记皆在第5列第7尊至17尊和第4列第7尊至13尊这紧挨着的两列造像之中。这18尊罗汉造像位置接近,时间相近,加之十八罗汉称谓接近一组的特点,故笔者大胆地推测,这18尊罗汉造像极有可能就是十八罗汉造像。 除了石窟造像,五代两宋的寺院也建有五百罗汉堂。宋太宗雍熙元年(984年)“敕造罗汉像五百十六身,奉安天台寿昌寺”;[52]政和四年(1114年)成直隶行唐东北普照院之罗汉一堂,兴像十六尊;前述南宋《干明院五百罗汉尊号碑》亦是先列住世十八尊者,再列天台石桥五百尊者的名号;[53]北宋显德元年(954年)道潜禅师得吴越钱忠懿王的允许,迁雷峰塔下的十六大士像于净慈寺,始建罗汉殿,南宋重建时“复十六大士之旧,并塑五百罗汉像,以三大士领之”。[54]可见此时的五百罗汉堂除了供奉五百罗汉外,也有同时供奉十六罗汉像的。似乎这和有一种说法相吻合,即《法住记》认为十六罗汉各有驻地,各有部下,从五百罗汉到一千六百不等,五百罗汉作为眷属是其中最起码的一组。 佛教造像在出现五百罗汉之后,十六罗汉和十八罗汉并未消失,人们相信不同数量罗汉的组合代表着不同的力量。上述石窟寺或寺院五百罗汉堂中出现五百罗汉和十六罗汉共存一窟(堂)的现象即是一个有力证明,青林洞唯一不同的是,这里的十八罗汉取代了原先的十六罗汉。总之,青林洞先凿十八罗汉,再陆续凿刻其它罗汉造像的事实,说明这群罗汉造像即是五百罗汉无疑。另外,由于当时十八罗汉的形象并未固定,[55]因此五百罗汉在石窟寺中也可看成是很多十八罗汉的不断组合,此时造像在数量上的意义优先于其自身形象的塑造,存在“凑数”的嫌疑。笔者认为青林洞五百罗汉造像见证了罗汉造像发展演变的重要一环,具有重要的研究价值。 既然确定青林洞罗汉群为五百罗汉造像,那为什么只有93尊呢?数量上的差距似乎还不小。一种可能是洞内崖壁形势难以展开,后来虽然陆续凿刻了一些罗汉,但最终还是没能开凿完成。另一种可能是由于灵鹫寺规模小,寺院经济不发达以及劝募力量的不足,可以比较的是石屋洞的大部分罗汉像主要凿刻于后晋开运元年、二年这两年间,而青林洞咸平三年和四年两年所凿刻的造像数量并不是很多,“盖善举集于一时”。[56]第三种原因是随着大中祥符八年(1015年)天台宗慈云遵式入住灵山寺(天竺寺),灵鹫寺在此一地区的地位和影响力也日渐依附于前者,[57]甚至天竺寺的僧人也开始在青林洞内开龛造像了。[58]第四种原因,如果明代张瀚记载无误的话,北宋景德四年(1007年)灵隐寺和灵鹫寺曾有过一次短暂的合并,[59]可能这一事件对造像的募刻产生了影响。最后一种可能就是在开凿了数年罗汉造像之后,寺僧和佛教信徒们开始流行于凿刻单独的十八罗汉造像了。[60] 杭州飞来峰青林洞这龛未完工的五百罗汉造像是中国现存最早的一龛保存较为完好的该题材造像。[61]纵观青林洞五百罗汉造像的开凿,不仅体现了平民在佛教造像活动中的参与程度,也见证了一种中国化的新佛教造像题材的发展。罗汉最初来自印度,随后离杭州不远的天台石桥成为五百罗汉的驻锡地,杭州作为吴越国的首府,五百罗汉又从天台来到西湖群山之中。五代两宋的杭州,在中国唐宋变革这一历史进程中起着重要作用,随着五百罗汉等佛教新造像题材的兴起、发展以及佛教在其它方面所展现出的新变化,[62]作为“东南佛国”的吴越佛教文化此时日益走向世俗化。

(潘高升,杭州市园林文物局灵隐管理处)

[①] 从20世纪20年代日本学者常盘大定对飞来峰造像作初步考古调查开始,有关飞来峰造像的研究成果不断有面世,其中劳伯敏先生对飞来峰造像的全面调查,赖天兵先生等人对飞来峰元代造像以及常青先生对飞来峰造像的总体研究最为突出。 [②] 笔者通过现场调查发现第14龛罗汉造像只有55尊,大小造像总数应为176尊,而不是178尊。 [③] 由于这两龛罗汉造像题材相对独立,后文只作参考比较,有关飞来峰十八罗汉造像将另文探讨。 [④] 飞来峰玉乳洞、冷泉溪布袋弥勒像左右以及山顶伏犀泉等几处也有罗汉造像。 [⑤] 佐藤智水:《北朝造像铭考》,《日本中青年学者论中国史》(六朝隋唐卷),上海古籍出版社1995年版;侯旭东:《五、六世纪北方民众佛教信仰——以造像记为中心的考察》,中国社会科学出版社1998年版;刘淑芬:《五至六世纪华北乡村的佛教信仰》,《台湾学者中国史研究论丛》(礼俗与宗教),中国大百科全书出版社2005年版。 [⑥] 管庭芬:《天竺山志》,《杭州佛教文献丛刊》,杭州出版社2008年版;沈镕彪:《续修云林寺志》,《杭州佛教文献丛刊》,杭州出版社2006年版;罗振玉:《龙泓洞造像题名》,《罗雪堂合集》,华宝斋书社2005年版;浙江图书馆古籍部:《馆藏浙江金石拓片目录》,浙江图书馆古籍部1982年油印本;劳伯敏:《杭州飞来峰造像调查记录》,1982年油印本。 [⑦] 佐藤智水:《北朝造像铭考》,《日本中青年学者论中国史(六朝隋唐卷)》,上海古籍出版社,1995年。佐藤智水把造像记分为A型和B型两类,在西湖石屋洞的罗汉造像记中发现有B型的。 [⑧] 越州即现在的浙江绍兴,与杭州相邻。两则造像记编号分别为29和38。 [⑨] 一则是“阁门承旨梁文谊,奉宣差押元帅大王官告国信经历,到院睹五百罗汉,发心舍净财,镌造一尊,为亡父母、小女子七娘,充供养,永为不朽之身。显德六年十一月日,永记。”另一则是“客身承旨朝散大夫守卫州□□张万进,奉宣差押元帅大王官告国信经历,到院睹圣迹罗汉,发心镌一尊,为父母、小男永寿,保安身位,合家眷属福寿延长,显德六年十一月日,永为不朽。” [⑩] 可以比较的是,石屋洞罗汉造像始凿于五代后晋开运元年(944年),故当时有很多官员参与。这种现象在西湖周边的五代吴越国石窟造像比较普遍。 [11] 据郝春文先生对女人结社现象的研究,北朝时期即已出现专门从事造像或造经活动的“女人社”,至宋代仍很普遍。青林洞罗汉的女性造像者之间是否存在这样一种组织,尚不能确认。参见郝春文:《北朝至隋唐五代间的女人结社》,《北京师范学院学报》1990年第5期;《再论北朝至隋唐五代宋初的女人结社》,《敦煌研究》2006年第6期。 [12] 造像记编号分别为43、49和44。石屋洞的罗汉造像也有不少是杭州本地其它寺院比丘或比丘尼施造。 [13] 造像记编号分别为5、8和46。 [14] 储匡赞造像记编号分别为14、15和19;汪仁礼造像记编号分别为42和59。 [15] 罗振玉:《石屋洞造像题名》,《罗雪堂合集》,华宝斋书社,2005年,第3页。 [16] 造像记编号为23。 [17] 浙江省文物管理委员会编:《西湖石窟艺术》,浙江人民出版社,1957年,第8页。 [18] 王士伦在《杭州佛教造像艺术》手稿中认为“陆羽记云”应句读到“宴息于下”(早于《咸淳临安志》的《淳祐临安志》中“宴息于下”还有一句“岩下通人往来”),“后有僧于岩上周回镌小罗汉佛菩萨像”应是南宋人所言。 [19] 飞来峰造像到底始凿于何时,仍值得深入研究,本人认为不会早于五代吴越国时期。 [20] 只有第13龛未见题记和第18龛题记漫漶。 [21] 各龛罗汉造像所处位置较为疏远,但石屋洞罗汉造像也有着类似的分布格局。 [22] 下天竺寺在北宋大中祥符年初(1008年)由朝廷更名为“灵山寺”,天禧四年(1020年)恢复“天竺寺”旧额。还有一种观点认为灵山是指“天竺山”,到底指山名还是寺名,尚需再行研究,笔者认为即使指的是飞来峰,也仍然可以和位于飞来峰麓的灵山寺有关。 [23] 和青林洞相邻的玉乳洞内有天圣四年(1026年)左右凿刻的十八罗汉一组,按照飞来峰洞穴造像凿刻开发的大致顺序,也可以判定青林洞两铺十八罗汉不会晚于1026年。 [24] 由于现存题刻漫漶,纪年辨识不清,即使按慧明延珊入住灵隐寺开始算起,也应在天禧四年(1018年)。 [25] 唐代白居易有诗云:“一山门作两山门,两寺原从一寺分。”权德舆诗云:“石路泉流二寺分,寻常钟磬隔山闻。”徐夤诗云:“丹井冷泉虚易到,两山真界实难名。”灵隐天竺,渊源颇深。 [26] 明洪武年间灵隐、天竺再次“割疆分道”,这次可能是因为位于两寺之间的灵鹫寺在元末被毁,需要重新分界。青林洞西侧的玉乳洞是否属于灵隐寺的势力范围,尚需再行研究。 [27] 有人认为文献中的灵鹫寺即灵隐寺,是不对的。连康熙年间《灵隐寺志》都在《古迹》一门中明白无误地提到:“旧灵鹫寺在飞来峰麓,理祖来武林先建此寺,宋嘉熙初改兴圣寺,元末毁,今为张公墓。”即是明证。 [28] 宋元时期其它史籍,如《咸淳临安志》、《武林旧事》和《梦梁录》等也有相同记载。但也应该看到,寺院关系有一个变化过程,现存史籍大体记录的是南宋末年的情况,只能作为一种参考。 [29] 洞有室曰岩,理公岩即青林洞。 [30] 第10龛造像记:“常山清信弟子滕绍宗……于石室内镌造……广顺元年岁次辛亥四月三日镌记。” [31] 第15龛造像记:“上直都管军都头弟子周钦,右钦谨发虔心舍净财□西山灵鹫禅院,制造弥陀石佛一躯,……时己未建隆元年三月十九日记。” [32] 灵鹫寺和天竺寺当时的分界,据笔者推测,大致应在青林洞和香林洞之间。 [33] 劳伯敏:《关于飞来峰造像若干问题的探讨》,《文物》1986年第1期。 [34] 分析造像者的身份,由于未发现“都会首”、“会首”等称呼,参与造像的平民之间存在结社造像的可能性不大,五代吴越国下天竺寺前的经幢即是平民结社的产物。 [35] “后有僧于岩上周回镌小罗汉佛菩萨像”,《咸淳临安志》,北京图书馆出版社,2006年。 [36] 不排除青林洞有少数几尊散落的罗汉造像由平民自发雇工凿刻。至于有的寺院雇石工把佛像预先全部刻好,再由捐助者来出资赎买的情况,此处未见。 [37] “隐竺之价日高,而是刹几芜废不治……院无大小也。”引自楼杕《重修灵鹫兴圣寺记》,载《增修云林寺志》,《杭州佛教文献丛刊》,杭州出版社,2006年,第34页。 [38] 楼 杕《重修灵鹫兴圣寺记》,同上。兰若又称阿兰若,指出家人静修之处。 [39] 王伯敏:《西湖飞来峰的石窟艺术》,《文物参考资料》1956年第1期。 [40] 第12龛造像有半圆形云纹座和龛顶花蕊。 [41] 劳伯敏:《关于飞来峰造像若干问题的探讨》,《文物》1986年第1期。 [42] 青林洞第13、18龛两龛罗汉数各为1尊,第8龛为3尊,第7、20和21三龛各为11尊,虽然11尊罗汉的组合在这里出现了三次,但由于十一罗汉的组合未有先例,此处极有可能只是巧合,尚有待于继续深入研究。 [43] 尚未见1尊释迦佛和4尊阿弥陀佛的造像组合记载或实迹,应是当时造像者随意排列凿刻所致。 [44] 常青:《从飞来峰看十世纪以后中国佛教信仰与艺术的转型》,《燕京学报》(新二十一期),北京大学出版社,2006年。 [45] 西湖石窟有很多罗汉造像的遗存,比如十六罗汉有圣因寺贯休画十六罗汉、南高峰烟霞洞十六罗汉、将台山石龙院十六罗汉,十八罗汉有南高峰无门洞十八罗汉、凤凰山圣果寺十八罗汉以及位于飞来峰的四铺十八罗汉,历史上有名的五百罗汉像有净慈寺、下天竺寺、灵隐寺的五百罗汉堂以及现在只存遗迹的石屋洞五百罗汉造像。 [46] 陈清香:《“五百罗汉图像”研究》,《花岗佛学学报》1981年第5期。 [47] 另外,京洛等地的寺院壁画内,有“传法二十四弟子”、“释迦十弟子”、“十六罗汉”、“行道僧”等题材,四川道释画家左全在成都大圣慈寺遗下“行道二十八祖”和“行道罗汉六十余躯”。皆已不存。 [48] “到院睹五百罗汉,发心舍净财镌造一尊”(全文参见前页注释)。难以想象在这位造像者到来之前洞内恰巧是500尊罗汉,如果当时刚好是500尊,那么在这位造像者镌造1尊后,造像数却变成501尊,可见这里的五百罗汉并非实指。 [49] 也有学者认为这种把五百以上的不同时期雕造的罗汉像,定为中国“五百罗汉最早的遗作”还值得研究。参见王子云:《中国雕塑艺术史》,人民美术出版社,1988年。 [50] Bong Seok Joo : <The Arhat Cult in China from the Seventh through Thirteenth Centuries: Narrative, Art, Space and Ritual>, UMI Number:3273515, in 2007. 实例证明,千手观音造像也往往如此。 [51] 参见表2,由于造像记的漫漶难识,对准确判断造成了困难,现存的造像记中大致有第11、8、7、1、□、3、5、1、16、8、1□、12、18、13、15和15等几身罗汉。 [52] 释志盘:《佛祖统纪》,江苏广陵古籍刻印社,1992年。罗汉五百十六身即十六罗汉和五百罗汉。 [53] 大村西崖:《中国美术史》,转引自陈清香:《“五百罗汉图像”研究》,《花岗佛学学报》1981年第5期。 [54] 沈友儒:《重修罗汉殿记》,载《净慈寺志》,《杭州佛教文献丛刊》,杭州出版社2006年版。三大士指观音、文殊和普贤三菩萨,可见,当时净慈寺五百罗汉堂除十六和五百罗汉外,至少还供奉有菩萨。 [55] 第9、17、24、68龛十八罗汉亦是如此。 [56] 管庭芬:《天竺山志》,《杭州佛教文献丛刊》,杭州出版社,2008年,第72页。 [57] 和天竺寺一样,灵鹫禅院(寺)也是在大中祥符八年(1015年)改为灵鹫兴圣教寺,成为天台宗的势力范围。 [58] 参见前文对文献所载《灵山圣德□建造罗汉记》的初步分析。 [59] “东晋咸和,梵僧慧理建,后析而两之,东灵鹫,西灵隐,宋景德四年,复合为一。”引自明张瀚《重修灵隐寺记》,载《增修云林寺志》,《杭州佛教文献丛刊》,杭州出版社,2006年,第35页。灵隐寺正是在这一年被改为“景德灵隐禅寺”。 [60] 第9龛和第17龛十八罗汉造像,凿刻于1008-1020年之间,第24龛十八罗汉凿刻于1026年左右。 [61] 常 青:《从飞来峰看十世纪以后中国佛教信仰与艺术的转型》,《燕京学报》(新二十一期),北京大学出版社2006年版。 [62] 如佛教仪式的世俗化和人间化,就五百罗汉而言,后世常有“数罗汉”、“斋罗汉”等民间习俗。与飞来峰造像相邻的灵隐寺,民间就有“数不清的灵隐罗汉”一说。 (原文载郑振满主编《碑铭研究》,北京:社会科学文献出版社,2014年,第76—93页)

|