清朝海洋管理之一环

——东南沿海渔业课税规制的演变

中山大学历史人类学研究中心 杨培娜 摘要:海洋渔业是濒海人民的重要生计所系,渔船管理和渔税征收,则是王朝国家权力向海洋延伸的体现。文章试图以地跨闽粤两省的南澳岛为中心,考察清代东南沿海渔业课税运作实态,从一个侧面认识清朝海洋管理制度演变之态势。康熙年间福建、广东地方官员尝试在沿海地区对渔船进行登记、重新派征渔业课税,其背后与清王朝意图解除以郑成功家族后裔为代表的“海主”势力对濒海资源的控制、确立濒海新秩序直接相关。而在具体征派原则上,各省情况不一。广东的渔业课税征收以“渔课”为名,有相对定额的渔课数;渔课以港湾澳口为单位,按照作业方式对渔船进行分类,将相对固定的税课额数摊派下去。福建则发展出了以渔船樑头大小为课征依据的新税目——渔税,在征派方式上经历了从定额向定率的转变,以更符合实征的原则。 关键词:清朝 海洋管理 渔业 课税 海界

目前,学界对中国历代王朝海洋管理的研究,多集中在海洋贸易领域,而对作为海洋经济重要部门的渔业的研究则相对薄弱。海洋渔业是人海交涉的重要途径,也是滨海民众的主要生计方式。传统时期的渔船管理和渔税征收,则是王朝国家权力对编户及疆域的控制向海洋延伸的体现。因此,探讨渔业相关的税课,有助于我们理解传统时期海洋管理方式,认识近代以降海洋秩序转变所承载的历史传统。 关于清代渔业课税的研究成果较少。尹玲玲利用明清时期的渔课探讨渔业生产问题,白斌的研究概述了浙江的渔业课税情况,欧阳宗书则讨论了渔课的用途及对渔民造成的负担等。但是,众多渔业税目的内涵究竟为何、课征方式经历怎样的演变等基本问题,均还有待进一步剖析。在未明晰各类课税的征收机制及实质之前即运用渔业课税额数进行统计分析,往往容易导致史料运用分析的缺憾甚至是对历史实情的误判。 闽粤沿海地区是明末清初郑成功势力的老根据地,在这一地区建立新秩序是清代前期政权建设的重要课题。位于闽粤交界处的南澳岛,是明清时期重要的商贸据点,也是近海渔场所在地,郑氏势力与清军曾长期在此进行拉锯战。岛上遗存碑刻资料较为丰富,有不少是研究明清东南沿海地区渔业生产和渔业管理的珍贵史料。本文利用南澳岛碑刻及其他文献资料,分析清代前期闽粤沿海渔课、渔税的税目内涵演变与实际征收管理情况,讨论渔业课税与滨海地域社会发展之间复杂的互动关系,由此展示清代海疆治理中的一个侧面。 一、明中后期南澳岛内的行政建置与军饷供给 南澳岛地处福建广东交界海面,它与宫口半岛、东界半岛、海山岛等一系列半岛和岛屿组成的“内海”水域,是明清时期近岸帆船从浙闽经海道入粤的必经之道。南澳岛之外有大、小甘山和南彭列岛等礁石,南彭以外就是黑水外洋,外洋船舶航行时必须经过这片水域,正所谓“凡闽船入广,广船入闽,皆不能外南澳”。至今这里还是国际航线经行处。 南澳岛地理位置优越,其附近海域广阔,水质优良,鱼类资源相当丰富,南澳岛及周边南澎列岛、列门列岛、东洋、表角和台湾浅滩等都是传统的优良渔场,全年均可就近捕捞。渔业一直是南澳经济发展的重要支柱。 明代初年,在海禁政策的背景下,南澳被弃守,岛民被迁入内地,岛上没有任何军政或民政管理机构,该岛成为明王朝所谓“化外之地”。明代中期以后,这个靠近大陆又没有官府管辖的海岛,成为了“各种海上势力聚集活动的乐土”。南澳与其西北面的玄钟梅岭、北面的东山走马溪之间,是当时东南沿海走私贸易最为活跃的地区。泉、漳、潮地区所有的重要海盗集团,如许栋、许朝光、吴平、曾一本、谢策、洪迪珍、林国显、徐碧溪、林道乾、魏朝义等,都曾在这片海域活动,有的甚至以南澳为根据地。这些武装集团往来于大陆与海岛之间,对东南濒海秩序造成极大冲击。 万历三年(1575),福建巡抚刘尧诲请设南澳总兵,刘氏强调说: 漳潮之间,以海为限,其海洋之南澳,地险而沃,百谷所生,百货所聚,惟以地非分土,事在两邻,故往往为贼逋逃薮,而修船制器,市药褁粮,百无所忌。至于抚民林奇才、魏朝义徒众则皆出入于贼中,居者专积蓄,行者工掳掠。今欲为两省久安计,必先治南澳,欲治南澳,必先总事权。 此后,又经两广总督、广东巡抚、福建巡抚会题,终于在同年九月,在南澳岛设立漳潮副总兵,“以柘林水寨船四十五只属之,在闽以铜山游船四十只属之,共兵三千五百一名”。 军兵戍守海岛,如何维持军饷的正常供给是非常重要的问题。刘尧诲等人在讨论副总兵设置之时就建议:既然官兵主要来自福建铜山游兵和广东柘林水寨兵,那么军饷就应该由两省共同负责;在设置之初,所需军饷分春秋和夏冬两季,春秋由广东军饷内开支,夏冬则在福建军饷中开支,等到“澳地田熟,兵可自给”之后再停止调拨。至于对商船抽税以补军饷等事,虽有提及,但未明确,只说“就洋抽税,委可少助军需,若事定功成,商船络绎,应许两省便宜酌议,另行题请”。然未见后续记录。 漳潮副总兵设立之后,大批军兵进驻南澳岛内,南澳终于进入明王朝的实际掌控之下。这时候的南澳,岛上只有军政机构,而无民政组织。岛内分成四澳,田租杂税均需供应军饷,其中,隆澳、深澳属广营征收,云澳、青澳属闽营征收。 南澳岛中有腴田千顷,是在南澳设镇之前已经流传很久的说法。万历十年(1582),潮州府澄海县主簿和漳州府诏安县主簿分别受委托在南澳进行土地丈量,副总兵晏继芳、潘廷试、徐一鸣等也努力招募流亡者屯田耕种、陆续清报续垦。至万历末年,南澳共有“上田一千六百余亩,中田一千五百余亩,下田三千余亩,不成则田一千七百余亩,共田七千余亩”。这些田粮租谷本折兼收,“谷贮澳仓预备”,银分别解潮州府和漳州府充饷。 除来自岛内良田的田赋外,南澳的渔业课税收入也是军费的重要组成部分。不过,在传统志书中并无关于明代南澳渔业课税的记录,笔者在实地调查中收集到的碑刻资料恰好弥补了这一资料空缺。 今云澳澳前村天后古庙右侧,有一块万历四十二年(1614)立的《皇明两院详允南澳海桁禁示碑》。碑中记录了一件关于桁业产权的官司,称嘉靖万历年间诏安乡官胡士鳌多次从他人手中购买南澳海面海桁,到万历年间共计二十四艚,并有当地渔民(称“桁户”,属胡氏之“佃”)为其经营,其“四屿具载分明,桁户则林智欧合吴宾等亦已多年”,“每年纳饷一百二十六两十串,库收不缺”。胡士鳌死后,有来自饶平的吴昭等前来争执,状告胡家仗势抢夺。随后官府以“胡德纳福营广营之饷一百二十六两七钱”为由,认定吴昭是泼皮,蒙混上告是为了争抢“千金之桁业”,明确这二十四艚桁属于胡士鳌家族产业,并立碑为记。 所谓海桁,也称“网桁”、“扦桁”、“桁艚”等,是定置渔业的一种,作业方式是在近岸海域,“用长柱树立海底为柱,张网凭流而捕之”,每艚需用大船一只,网六张,重数百斤。这种桁业需要相对固定的渔场,正如碑刻所言“四屿具载分明”。 从这则碑文中可以看出,桁业可以出租、买卖,需向官府缴纳课税。南澳地处闽粤之交,福建漳州府诏安县乡官胡士鳌家族在南澳购买了二十四艚海桁,每年纳银一百二十六两多,平均每艚5两多。相对于当时一亩田所交的租银,税率可谓甚高,官府从海桁获得的收入应该非常丰厚。海桁缴纳的课税直接作为军饷,由在澳营官负责征收。 明代中期之后,“倭寇海盗”成为东南沿海最大的问题,各地军政大员均需多方筹措军费,渔业课税成为地方军饷的重要来源。例如在浙江,其军饷分为“额征银”和“充饷银”,充饷银主要以“商渔税银”为主。“商税”、“渔税”就是针对商船和渔船分别征收的课税,专门用来补充地方军饷开支或仅供军镇衙门取用。南澳的桁税,也是这样的税课。 明清鼎革,南澳成为明郑势力与清王朝拉锯的重要战场,或清或明,难有定时。直至清军入台,郑氏归降,南澳设总兵官,才稳定地归于清王朝辖下。此后,岛上民众日益增加。除了岛内官兵分为福营、广营外,岛中四澳各有分属,隆澳、深澳隶属广东潮州府饶平县管辖,而青澳、云澳则属福建省漳州府诏安县管辖。清代南澳的渔业课税包括渔课和渔税两种,且分属广东饶平县和福建诏安县管辖,下面分别结合碑刻、方志等资料进行分析。

二、康熙年间的渔课摊派与清理海界 (一)渔课之名与实 入清之后,明代的渔课额数多被继承下来。然而,顺治及康熙初年,战事频仍,政局不稳,包括渔课在内的赋税征收都不甚稳定,迁界更使沿海各地渔课几乎全数无征。直至康熙二十三年(1684)前后台湾战事稍平,濒海民众生活趋稳,渔业课税征收才随之开始恢复。正如康熙《漳浦县志》中所载:“国朝顺治间照万历四十八年旧额,渔课米二百八十五石九斗八升三合七勺,每石米派银三钱七分六厘,逢闰则派四钱,年征银一百七两五钱五分四厘四毫。康熙元年迁徙沿海居民,此项无征,二十年展界复业,照额征解。” 不过,虽然名为“渔课”,但事实上,明代中期以后的渔课,已经不能简单地理解为对渔业生产的课税了。明初沿海地区设河泊所,登记渔民户籍,征收渔课。而后,因人户逃亡,河泊所大量裁革,原本由其直接管理的蛋户被统于州县,本由其负责征纳的渔课也成了州县的责任。为完成渔课征收,地方官或将课额向渔船摊派,或专门以沿海之泥泊、网扈、渔桁、蛏埕、海屿等为课征对象,或由里甲均摊赔垫。而地方濒海势豪,往往可以通过承揽渔课来圈占海界获利,缴纳渔课实则成为一种权利。 入清后,地方官员必须面对自明代中期以来形成的濒海海界圈占和渔课包纳等情况。清代前期的官员常常对这种观念及其造成的问题加以抨击,认为豪强宦族强占濒海滩涂泥泊为私界,征收私税,“是以公利入独得之私囊”。他们要求清理、废除海界,取消旧有的渔课包纳制度,重新厘定渔课制度。在广东,实行的是将渔课“原征额银”“按船摊征”。所谓按船摊征,就是“除小渔船不派征外,大中二号渔船匀征额银,照渔船之增减定匀征之数目,不得加增于额银之外”。在福建,则将“渔课就澳征收”,“摊入地丁项下,统征分解”。 清代南澳岛分属诏安县和饶平县管辖。诏安县渔课原额均摊派于州县里甲之中,由诏安本县里甲办纳。康熙《诏安县志》卷4中记录了诏安县都图约寨之设,其中没有任何与南澳相关的记载,也就是说在诏安县的里甲统计中是不包括南澳的,由此可推知诏安县的渔课额并没有摊派到南澳。清代诏安另新增有“渔船税”(闽省统称“渔税”),以渔船为课征对象,才专门由渔船户办纳,南澳闽属渔船也需缴纳渔税,详见后文讨论。故就渔课而言,清代南澳岛的渔课只有来自广东饶平县的摊派,其具体派征方式可通过下面这通碑文详细分析。 (二)渔课重新摊派与清除郑氏势力 南澳岛内云澳中柱天后庙中有一通康熙六十一年(1722)的碑刻,较好地反映了康熙年间沿海地区渔课摊派的过程。兹将碑刻内容抄录如下: 奉广东督抚两院会禁云澳网桁碑记 闽粤南澳镇标右营游府陈 为违禁酷勒事康熙六十一年九月初二日准 潮州府正堂张 移开康熙六十一年八月二十 一日奉 总督两广部院杨 批本府申详查看得南澳渔船匀摊课银一案前奏 宪批移准澳营查造摊征清册前来详命 饶平县亲往南澳确查现在渔户渔船果有若干所议摊征之处因何多寡悬殊等因即奉 宪台剔弊除惠恤渔民之至意遵即檄行该县亲往查明妥议详覆去后即据详称查云隆二澳扦桁搬捕渔船前□□□□□□ 续添二只现在实共三十二只承办课银渔户三十二名每船合伙实有二十余人及十余人不等合五百五十五户□□□□银 一百一十七两零隆深二澳小渔船九十一只每船合伙三四人五六人不等共计渔户六百二十四人另均潮府章程□□□两 四钱外有云澳钓艚十只在于诏邑完课统计云隆深三澳大小船只共有一百三十三只渔户共九百三十余人□□ 宪恩各安生业于不朽矣独是云澳扦桁一项摊征多寡悬殊之故盖闻云澳汪洋大海与沿海别处不同所扦桁□□□□□□ 内海以至外海排连相接内海风平船小人少费轻故虽船小而摊课反多外海浪猛船大费繁故虽船大而摊课反少□□□□ 若悬殊而实渔民公平允愿者也至于扦桁地面据称每年十月公同拈阄扦捕岁岁如是船有增减课即□□□□□□□□□ 无趋避拣择豪强自不能踞为世业官役更不得干预苛征诚为尽善之法应否俯如县议勒石以垂久远□□□□□□□□□ 宪台察核批示遵行缘由奉批既据查明摊课多寡由于海面难易每年公同拈阄无从趋避美恶等语□□□□□□□□船有 增减课随起落足额即止不许多征倘郑姓复敢借名勒租及土棍兵役人等用强占踞即行严拿解究□□□□□□□□□□ 查核仍候 抚都院批示缴册结存奉此又奉 巡抚都察院杨 批仰候 督部院批示报缴册结存等同奉此合移遵照备移到府急照宪批事理即便遵照勒石永垂□□□□□□□□□□□□随 阄扦捕船有增减课随起落足额即止不许多征倘郑姓复敢借名勒租及土棍兵役人等用强占踞□□□□□□□□□□□ 日期缘由移覆过府以凭转报等因准此合就出示晓谕为此示饬扦捕渔民人等知悉即□□□□□□□□□□□□□□□ 渔民有欲扦捕者务遵 宪批公同拈阄随阄扦捕船有增减课随起落足额即止不许增额多摊倘郑姓复敢借名勒租□□□□□□□□□□□□□ 赴禀以凭严拿解究将勒石永遵取具碑模日期呈报以凭移送通饬毋得抗违 康熙六十一年九月初七日□□□通澳众□□□ 这通碑刻主要处理的是饶平县负责的渔课摊派问题,不过也透露了一些诏安税课的信息,如云澳的钓艚船10只,是在诏安县征纳。碑文中的税课相关信息整理为表1(省去尾数)。

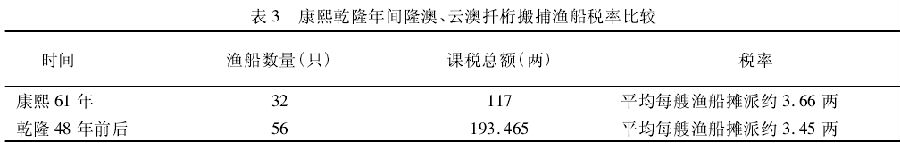

细读碑文,不但可以看出康熙年间广东渔课向渔船摊派的运作细节,还可以看出地方社会秩序的变动。 1.渔作的基本情况。碑文中提到的搬捕、扦桁、钓艚,是南澳的三大主要渔作方式,主要集中在云澳和隆澳。搬捕就是“用大船一艘,人形网一大张,垂约数百斤,蔴索百数十丈,用船载网出海沿,撒下网脚,终索用人力自海滩拔起”。这是一种近岸的拖网作业。在近代机械渔业发展起来之前,近岸渔业资源相对丰富的时期,这种渔作方式普遍存在于东南沿海地区。至于扦桁,即前述之“海桁”,其收入稳定,以云澳最为发达,而后在隆澳、深澳也逐渐推广,至今还是南澳地区渔业经济中的大宗。钓艚,主要以钓鱿为主,因为鱿鱼经济价值高,擅长此业的渔民生活都较为优越。以上三种都属于较为大型的渔作方式,船只、网具都大而重,跟一般的小渔船存在区别。碑文中的“小渔船”,指的是樑头狭小,只能在近岸沿海流动捕鱼的船只。康熙四十五年,两广总督郭世隆规定广东渔船樑头不得过五尺,而当时福建渔船樑头可至1丈。因此,按照规定,广东渔船大多是小渔船。 2.渔船渔户的登记。由碑文中“移准澳营查造摊征清册前来,详命饶平县亲往南澳确查现在渔户渔船果有若干”等语,可知康熙六十一年之前清廷已经委派驻澳营兵对南澳渔户渔船进行登记,并制作摊征清册。碑文中多次出现的“云澳”、“隆澳”、“深澳”等名称,说明渔船登记过程中需要分别不同港澳的船只——这是清代渔船登记管理中最重要的原则:强调渔船“必以港道为聚”,必须以港澳为单位进行编甲管理,而按船只摊派渔课的做法正是建立在这一基础上的。不过需要注意的是,在这则资料中,虽然云澳隶属福建诏安县,“云澳钓艚”需要在诏安县办纳课税,但是云澳的扦桁搬捕渔船却被归入饶平县一体摊派渔课。个中缘由,笔者尚未明晰,但推测或许整个南澳的扦桁、搬捕这两类渔作方式的税课都统一归饶平县管理,抑或与业主可能是饶平县人有关。因为在云澳另外一块雍正年间碑刻中,可知云澳史堀桁的业主有饶平县生员及渔户。南澳地理位置特殊,闽粤两省人员混杂相处,在课税摊派问题上必有很多需要妥协和权宜之处。总之,饶平县渔课的摊派既包括了粤属隆澳的“扦桁搬捕渔船”及隆澳、深澳的“小渔船”,同时也包含了闽属云澳的“扦桁搬捕渔船”。这也体现了地方财政处理中的灵活性。 碑文中“扦桁搬捕渔船”、“云澳钓艚”及“小渔船”等各色名称的出现,可知官府在登记渔船时,将渔船因应不同渔作方式进行分类。除此之外,还可以看到,每艘摊派渔课的渔船均有一个相应的渔户名登记在册;而每条船的合伙人是十余人至二十余人不等,可以认为与渔船对应的渔户户名实际是一个以船只为单位或基础的纳税管理账户,由若干渔民共同使用。这也提示我们需要注意区分碑文中出现的“户”的两种含义。其一,是与渔船名直接对应的登记在册的渔户名,这是以渔船为单位、多名渔民用来纳税的共同账户;其二,则是如“共计渔户六百二十四人”中,表示实际渔民人数的“渔户”。 3.渔船数目与摊课情况。根据碑文中所列数字,康熙末年,南澳合共渔船133只。大小渔船分别定例摊派。除了云澳钓艚10只需在诏安县完课之外,剩下的123只大小渔船都在饶平县被摊派渔课。扦桁、搬捕等大渔船32只,摊派额数多,完课117两有余,平均一艘大渔船摊派课额约3.66两;而此处小渔船的摊派总额虽看不清楚,但是比对乾隆时期的记载,“隆深二澳小渔船四百五十四只,征饷银七两四钱”,则每艘小渔船摊派课额不及0.02两。小渔船要承办的课额比大渔船少了许多。 这则碑刻不仅让我们有机会更细致地了解清代前期渔船摊派课额的具体原则,而且还透露了南澳岛这个明郑与清朝拉锯前线的地方社会秩序变迁。 该碑立于康熙六十一年,正是东南濒海秩序逐渐稳定,清王朝正在福建广东沿海地区努力清理郑成功集团等残余势力的重要时段。碑文强调:“船有增减,课随起落,足额即止,不许多征。倘郑姓复敢借名勒租,及土棍兵役人等用强占踞,即行严拿解究。”其中提及的“郑姓”,即郑芝龙、郑成功家族。明清鼎革之际,南澳大多数时间是属于郑氏的势力范围,郑氏集团的产业,遍布漳、泉、惠、潮等地。根据康熙年间的清理,郑芝龙家族除在闽南粤东沿海拥有大量盐田、庄园外,还以“海主”之名“占管南澳海面”。前文已经提及,明代中期以后,南澳及其周边地区是东南海域中私人贸易最为兴盛的区域。圈占海界,自命“海主”,这在当时海上贸易兴盛、商渔船只毕集的背景之下,其经济和军事上的重要性自不待言。郑克塽归降之初,尚有众多产业保留在郑氏手上,南澳“海主”的名色也仍保留下来。直至康熙五十六年(1717),两广总督杨琳整饬广东沿海军备,同时“将沿海州县额编渔课,按渔船多寡均摊征收,听渔户自纳,禁革海主、港主名色”。如此一来,郑氏在南澳的特权必然首当其冲受到冲击。杨琳还专门题请禁革郑氏等海主之名,对其他诸色豪强也产生警告的作用。至雍正元年又有专门的谕旨:“仍行文杨琳,若郑克塽、郑缵禹等家属在彼处生事滥行,即行提拿,审明具奏。该部知道。” 云澳的这块碑刻正是在这个关键的时间点设立的。碑文强调,各类渔户各自办纳课银,所谓“船有增减,课随起落,足额即止,不许多征”。搬捕、扦桁都需要固定的作业区域,渔场(扦桁地面)的使用,则“每年十月公同拈阄”。不同渔场渔船摊派的额数由“渔民公平允愿”确定规矩,即以定额为前提,具体额数的派定,由港内渔民共同商议决定。碑文中引发争议的扦桁业,就是经渔民共同商议后确定以内、外海渔船来分别摊派的。立碑,是为了防止郑氏豪强再次借名抢占。 可以说,康熙后期,清王朝对沿海地区遗留下来的“海主”进行清理,对沿海渔船进行登记、征派课税,正是整顿旧势力、重新确立其对濒海地区和近岸海域新的管治秩序的重要一环。 三、从定额到定率:清代福建新增渔船课税 以上是针对南澳粤属渔课摊派情况的分析,闽属的渔业课税,则是另外的情形。 清代福建渔业课税有渔课、渔税。渔课多沿袭明代旧额,其征纳方式因地而异,或摊征于澳,或由里甲办纳;渔税则属新增课税,由渔船办纳。 “渔税”这一名目,在明代中期的闽浙沿海就已出现。根据有限的史料可以推断当时渔税应是针对渔船出海捕获所得的课征,在实际操作中则以渔船形制大小为据。这已经体现出一种以船只为课征单位的倾向,只不过当时还只是地方政府暂时性的收入。 清代福建渔船税的征收,本是康熙二十二年(1683)福建总督姚启圣为了筹措军饷的临时措施。康熙《漳浦县志》记载:“船税之征,起于姚公为一时筹饷,计后悔之。”姚启圣初设船税之时,以“船之丈尺为准”课税,渔船称为“渔税”,商船称为“铜陆”。其课征的标准是以渔船樑头大小为准,“每樑头一丈,征关税六两,每尺征关税六钱”。渔税的课征对象是渔船,且用作兵饷,这使其创设之初即有实征的性质。 开海之后,各地整饬赋役课税,定下新增渔税税额,按照渔船的数目进行分派。例如漳州府漳浦县,康熙年间该县新增渔税额数为502.4456两。康熙三十年(1691)编成的《漳浦县志》中对这个数字有明确说明: 船税 旧有船阔税充饷银八十五两二钱,网门税充饷银二十两,载在全书。迁界以后无征。至复界后,总督姚公启圣新增船税银三百九十七两二钱四分五厘六毫。又加入此二项,共征船税银五百零二两四钱四分五厘六毫,每岁遂为定额。 康熙年间,渔税初设之时,其名称的使用上没有固定,所以漳浦县以“船税”称之,而同属漳州府的诏安县采用的是“渔税”,康熙《福建通志》则统一以“新增渔税”名之。 从上文可以看出,漳浦县康熙年间的渔税额数,是在复界之后整合其他几个税种后重新确定下来的。其中“船阔税银”自明代中期以后已经存在,漳州府其他属县如诏安县、海澄县、龙溪县等都有记录,但也都注明“顺治十八年迁移无征”。“网门税”即针对海涂沙滩的定置渔业所征收的课税,在迁界之后也无征。这两项税目的额数,都在复界之后被整合入新的渔船税中,成为渔税的定额。 康熙二十二年前后,福建全省共征收“渔税银五千九百两零,汇入杂税项下奏销者也”。各县将渔税额定额化后,随着时间推移,原本应是“渔船只征渔税,商船则征铜陆”,由于船只消长,出现了商渔混淆,以致征输不均、日趋混乱的状况。康熙四十二年(1703),清廷关于沿海渔船的管理规制出台;次年,闽省督抚“颁行条例,发尺查量”,各府州县开始对本地渔船进行清理,试图规范渔税征纳。前文所引南澳康熙六十一年的碑刻中,所记诏安云澳钓艚渔船需在诏安纳课,其实就是渔税。 不过,起初各府州县关于渔税的征纳准则并不一致,乾隆元年(1736),在闽浙总督郝玉麟奏请之下,再将福建渔税的征收,按船只樑头大小分成上、中、下三则起科,具体科则如下: 一 渔船照上中下三则征税,上则一两,中则五钱,下则三钱,系按船征收,统作渔税造报。云案 一 船税例载,樑头四尺五寸者为上则,在县征银一两,四尺一寸至四尺五寸者为中则,征银五钱,四尺以下者为下则,征银三钱。司案 一 凡小商船之樑头不过五六尺,在海边贸易者,亦编入渔税册内。 渔税“不拘定额数,尽收尽解”,不入赋役全书。至此,渔税征收原则从定额变为定率,解额不再固定,而是根据船只数量变化浮动,这在一定程度上,保证了渔税征收的实额和饷银的供应。此后福建渔税征收的规制基本确定下来。 清代的渔税之征起自福建,而后逐渐向其他地方推广,各省具有较大的灵活性。广东与福建毗邻,情况却多有不同。康熙年间,广东渔船规制限定非常严格,渔船樑头需在五尺以内,水手不得过五人。如此,从规制上说,广东沿海渔船都属于无法行驶于外海的内港作业小船。根据康熙二十八年(1689)皇帝敕谕,这种近岸采捕小船都可以免税。但是,实际上渔民从事生产的船具和劳力都远远超出了这个限制,大型的渔船依旧存在,地方官员和汛兵胥吏则借此征收各种规礼。直至雍正八年(1730),在全国“耗羡归公”的大环境中,广东惠潮沿海地区的归善、海丰、惠来、潮阳等县在当时署理广东巡抚傅泰的支持下,加增渔税。然而,乾隆元年,情况再次发生变化。兵部尚书甘汝来以“边海之地居民采捕鱼虾借以活命,其船则用单桅,不能出洋贸易。向来只于本县给照,稽其出入,并不输税”,请求免除单桅渔船领取海关牌照输饷的规例。同年,乾隆皇帝下旨豁免广东沿海惠来等县在雍正年间所加增的渔税。此后,广东渔业课税正项就只有“渔课”,而无“渔税”。 四、闽粤两属与税课杂糅:乾隆时期南澳的渔业课税 如前所述,南澳岛地处闽粤交界地带,一岛跨两省,岛中四澳各有分属,澳中田赋税课也各有归属,所以其渔业税课组合也十分复杂,随着时间推移这种情况更加明显,以致后人难以明了。通过前文梳理,可知闽粤两省的渔业课税差异以及渔课、渔税这两种税目的区别。下面依据这些认识尝试解读乾隆时期南澳岛的渔业课税记载。 乾隆《南澳志》卷5《田赋》“杂税”类目中记录了渔业相关课税的情况。其中,既有广东渔课银的部分,又有福建渔税银的存在。现将相关内容制成表2。

表2中,第(1)至(6)项合计200.865两,用于“支南澳海防同知衙门役食”;第(7)、(8)项合计163.2两,“拨给左营兵饷”。除第(8)项征收的名目是“渔船税银”外,其他项目都以“饷银”为名。这跟南澳作为军事重镇的特殊性直接相关。 前文所述,从明代万历年间开始,南澳成为明王朝的一个海防重镇,岛内的租税均供给兵食,田粮杂税由营兵征收,所以有“饷银”之名。明清鼎革,南澳归属不一,直至康熙二十三年,濒海局势渐趋稳定,南澳设总兵官,分左右两营,左营属闽,右营属粤;岛内四澳也分两省,“云青二澳租银租谷归左营征收,隆深二澳租银租谷归右营征收,报文充饷。澳内生童亦由营员分别造附入诏安,饶平二县考送”。岛中没有文员驻扎,一切民事由广东饶平县和福建诏安县分管。直到雍正十年(1732),南澳海防同知设立,南澳岛上才开始有民事管理机构。南澳海防同知需负责“四澳军民保甲、编烙渔船、监放兵饷一切事宜”,岛内租谷、银两由其征收留贮,“候文充支左右二营兵粮,免其运解”。因为广东所属的隆澳深澳地方比闽省云青二澳大,户口田园租谷等也比云青二澳多,所以南澳海防同知的考核由广东方面负责,其“递年所需俸食银两”也就从粤属田粮杂税饷银中支应报销。前文已经指出,康熙年间,饶平县渔课的摊派对象既包括了粤属隆澳的“扦桁搬捕渔船”及隆澳深澳的“小渔船”,同时也包含了闽属云澳的“扦桁搬捕渔船”。所以,表2中(1)—(6)项的用途是支南澳海防同知衙门役食。 若将表2与表1进行对比,最大的区别是表2中多出了“云澳单桅渔船273只渔船税银”一项。《南澳志》中对此记载道:“云澳单桅渔船二百七十三只,上则征银一两,中则征银五钱,下则征银三钱,共征渔船税银一百六十两零二钱。”此“渔船税银”即“渔税”,它只出现在福建所属之云澳,广东所属之隆深二澳则无。如前所述,渔税经历了定额到定率的变化,据此,我们可以推断定率化的渔税比定额的渔课更能反映沿海渔业经济发展的状况。从康熙六十一年至乾隆四十八年(1783)左右,云澳从原先没有单桅渔船记录,到拥有273只单桅渔船,征收渔税银160.2两,这正是雍乾年间濒海秩序稳定,沿海渔业发展迅猛的最直接表现。 其次,通过表1与表2的对比,我们还可以看到,雍正、乾隆年间,南澳岛的扦桁搬捕数目从康熙年间的32只变成56艚;小渔船数目从91只扩大到454只,税银的额数也相应增加了。那么,税银变动这一情况与前述渔课定额派征的结论是否矛盾呢? 前文已经提及,在雍正年间耗羡归公的背景之下,广东的渔业税课曾经有短暂的波折,地方官员试图重新厘清渔课额数,清理沿海大小渔船数目。但是,在摊派原则上,始终强调的是“沿海渔课宜严革私收,以归渔户照额匀纳”。 对照表1、表2可以发现,表2中(1)—(6)项即原来表1中所示饶平县渔课的摊派对象或者范围。而且,此时志书中虽然没有了“渔课”之名,但分属粤、闽的这6项税收还是跟粤属租谷折色银一起征收,“支给同知衙门役食,余剩解潮州府税羡项内汇销”。由此或可以说原来共同作为渔课摊派对象的这些渔作方式在会计、用途上还是有相同之处的,我们或许可以通过计算税率的方式来看看康熙乾隆年间的渔业税收是否有很大区别:

在这个比较里,因为我们无法确知康熙六十一年117两课税银在32只渔船中具体的分配原则,所以只能取平均数;乾隆四十八年的193.465两中,云澳和隆澳的扦桁渔船各自征纳饷银数差异较大,但是,如果尝试采用平均数原则来计算的话,我们就可以发现,针对扦桁搬捕渔船的课税额数虽然在总量上有所增加,这跟扦桁搬捕渔船数目增加了24只直接相关,平均每艘渔船所摊派的课额还是相应减少的。也就说,从康熙六十一年到乾隆四十八年,中间经过雍正年间对渔课额数的调整,随着扦桁搬捕渔船数目的增加,南澳扦桁搬捕渔船承担的课税总额数有所增加,但每艘船所摊派下来的课额因为船只数目的增加而有所减少,说明在征派过程中还是依循了定额和均派的原则。 至于表格中所录“隆深二澳小渔船454只,征饷银7.4两”,此处针对小渔船的征饷,在广东即属于地方“陋规”,不是正税,因为清代广东“小渔船并无征收渔课银米之项”。但是,地方官府常常默认港澳汛口弁兵或者地方豪强管控重要的港口埠头,对过往商渔船只征收不同的规例银。如嘉庆二年(1797)的“云澳港规碑”,即是云澳汛口关兵对过往的商船渔船征收规例银的记载。这种情况在其他沿海地区均非常普遍。如乾隆四十七年(1782)雷州半岛雷州海关司税官员设立康皇庙灯油柜,对大小商船渔船出入征收灯油钱等。

五、结语 自明代以来,渔课就与濒海滩涂及近海海域的各种资源控制、社会组织秩序息息相关,尤其体现在以包纳渔课为名圈占海界这一方面。清朝定鼎之后,在地方财政上基本延续了明王朝后期的做法,层层分类包干。渔课的征收多延续自前代,只是地方官员对濒海大族以承纳渔课为名圈占海界征收私税的做法多有反感,因而立意进行清理。通过对康熙末年南澳碑刻的分析,其背后清王朝解除以郑成功家族后裔为代表的“海主”势力对海洋资源控制的意图清晰可辨。船只是濒海民众生产和生活最重要的工具,面对这些流动性很强的人群,清王朝试图透过管控船只来实现其对濒海地区以至海上世界的管理;对沿海渔船进行登记、征派课税,正是其整顿旧势力、确立海洋新秩序的重要一环。 从南澳岛的实例可以看到,清代的渔业税课,各省情况不一,类目多样,大体有“渔课”、“渔税”两种。而在具体征派原则上,二者也存在区别。透过对南澳岛内碑刻的分析,可以看出,广东的渔船课税征收以“渔课”为名,有相对定额的渔课数,以港湾澳口为单位,按照作业方式对渔船进行分类,将相对固定的税课额数摊派下去。而福建则发展出了以渔船樑头大小为征派依据的新税目——渔税,这一税目起于军饷之征,主要以渔船为课征对象,其征纳方式经历了从定额走向定率的变化,相对于渔课而言,更能间接反映渔业生产的兴衰。从财政的角度而言,渔课作为原额被固定下来,其定额征收,并采用业主包纳的征收方式,与濒海大族以承纳渔课为名圈占海界征收私税的情况是紧密相连的。因为财政上的定额征收,使包纳成为可能;又因为包纳,使得原额的维持成为可能。而渔税采用定率的方式,尽收尽解,则较符合实际,可以用来间接推断濒海地区渔业经济发展的情况。可见,在利用税课资料进行海洋社会经济史研究之时,需首先辨别、厘清不同税目形成的原因及其内涵的演变,充分考虑财政上的税制设计与其运行的社会环境,才能恰当地分析利用。而从结果来看,无论是广东的渔课还是福建的渔税,都越来越密切地抓住“船”这一对象,或者按船只摊派,或者以船为对象课征。清王朝海洋新秩序的构建正是以船只为中心实现的。 传统时期王朝构筑海洋秩序是以征收课税、获取海洋资源为中心的,以渔课等渔业税收为切入点可以窥见王朝规制与依海为生的人群自身生活节律之间的互动及二者达致某种平衡的机制。这种互动机制正是传统海洋管理的本质所在,且该机制绵延甚久,深刻形塑了后世管理者和濒海人民的观念。充分理解这一历史传统,对认识近代以降南中国海上的秩序变迁、思考当代海洋管理所遇到的问题不无裨益。 (原载《中山大学学报(社会科学版)》2015年第3期,注释从略)

杨培娜_清朝海洋管理之一环——东南沿海渔业课税规制的演变.pdf 杨培娜_清朝海洋管理之一环——东南沿海渔业课税规制的演变.pdf

|