大理山鄉與土官政治 ——雞足山佛教聖山的形成 连瑞枝

摘要:本文主要從大理山鄉與土官政治的角度來討論大理雞足山佛教聖地的形成。自從明朝政治勢力逐漸進入大理以來,山鄉發生長期的夷民動亂,官府徵召四周土官撫亂並治理山鄉,影響較深的土官,前後包括了北勝州、鄧川州以及後來的麗江府土官。土官不僅興建與大迦葉傳說有闊的佛寺來強化他們的政治聲望,明末山鄉面對土地商品化衝擊之時,麗江木氏土官在雞足山的崛起尤值得注意。木氏積極地向皇帝請求賜藏、寺名、僧官以及向朝廷舉行儀式等等的名義,爭取政治合法性。後來更致力於透過雞足山志的書寫來鞏固土司在山鄉社會的政治聲望。從興建佛寺到山志的書寫,是土官在山鄉鞏固各種資源與政治地位的一種文化策略。全文主要分為五部分:一、雞足山的出現;二、山鄉動亂與佛寺;三、土官建寺;四、儀式正統的形成;五、從明王到迦葉傳說。 關鍵詞:雞足山、大理山鄉、佛教聖地、土官政治、西南中國

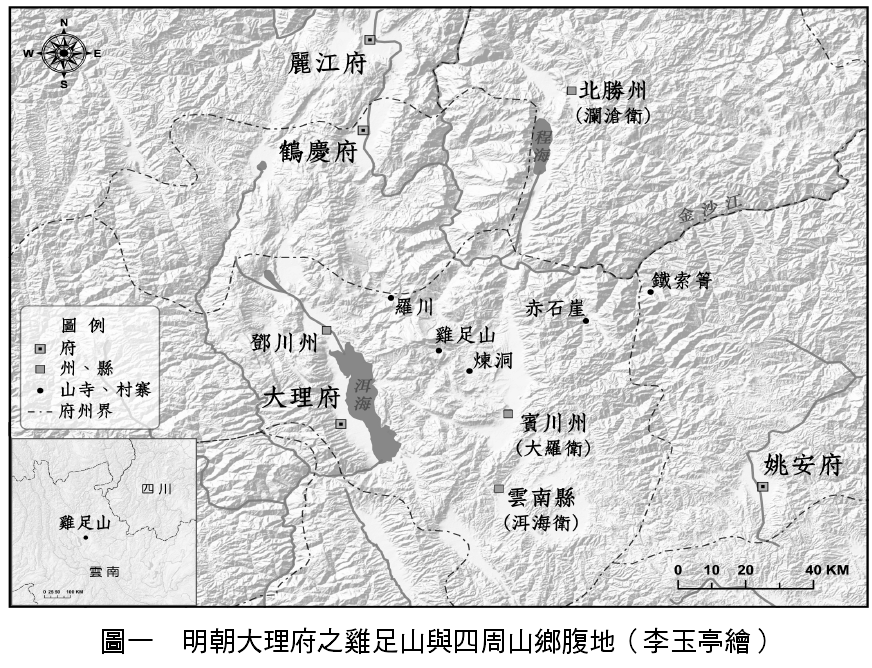

一、前言 本文主要討論明朝政治勢力進入大理山鄉之時,土官如何透過地方傳統的再造來建立其政治聲望。自明中葉以來,雞足山逐漸出現在大理地方文獻,經過文人不斷的書寫與傳播,明末時已成為天下知名的佛教聖山。從外表看來,雞足山的出現是明末佛教文化發展之一種表現,也是中原禪宗法脈流傳到西南邊地所造成的後果。然而,本文試圖從明朝大理山鄉政治生態以及四周土官政治勢力的消長來討論雞足山之形成與地方社會的關係。 有關雞足山之研究,較早可見陳垣的《明季滇黔佛教考》一書。書中對雞足山諸僧諍訟與佛教社會經濟著墨甚多,反映了明末清初雞足山逃禪遺民之興盛,也說明了雞足山佛教世俗化的情形。然而,雞足山不只是佛教聖地,也是一個充滿傳說的地方。侯冲認為雞足山傳說是明朝大理文人托古寄情的集體創作,而雞足山禪宗各法脈之興起,有助於雞足山成為禪宗祖師大迦葉之道場。上述的研究主要集中在雞足山禪宗法脈、僧諍,以及當地文人有意烘托聖山形象的討論,這些都是了解明朝雞足山佛教史的重要研究,也是本文得以進一步論證的重要基礎。 然而,山岳崇拜原來便是古老的地方傳統。漢學家葛蘭言(Marcel Granet)從民間節慶的研究中指出,許多地方的節慶活動多源自於古老的山川祭典。在政治持續發展過程中,不同政權將這些山川神明納入更大的宗教體系,使其成為鞏固政治的宗教力量。如James Robson對天下名山南嶽的研究指出:政權往往透過佛教與道教的力量,將南方大山納入天下聖山體系,以此來擴大政治治理的基礎。聖山不僅滿足了上層政治的需求,也是草根性社會實踐宗教的傳統領域。當明清帝國向外擴展時,邊陲人群也會試圖將其山神塑造為具有歷史敘事的英雄或是祖先,使其成為特定地域或為特定人群所供奉的神明。聖山所呈現的不只是表面上的宗教與文化現象,也說明了不同的人群在既有的文化資源與歷史條件下,共同積極參與、競爭並塑造了聖山多元的性格。那麼,雞足山形成過程中,大理四周之山鄉社會扮演什麼角色?以下分為二個研究脈絡,一是雞足山之地理位置及其四周之政治設置;二是雞足山諸山志的書寫及其政治脈絡。 明朝採取了土流並置的方式來治理大理地區。首先,朝廷施行了一套新的軍事與行政制度,將元朝所設置的大理路軍民總管府改設為大理府,派流官治理之;又設大理衛都指揮使,以衛所制度統攝大理之軍事;在偏遠之州縣設有土知州、土知縣以及土巡檢之屬,委由土官治理。然而,廣大的山鄉地區仍有為數眾多尚未歸服之夷民以及未及治理之區,必須仰賴降明土官為之羈縻管轄。再者,大理府雖設流官,四周如鶴慶府、姚安府與北勝州皆置土官,是為土官轄地。在大理府與姚安府之間的山鄉是資源豐富的所在地,其資源包括了金、銀以及鹽產之區;山鄉地位也極其重要,其地北臨金沙江、北勝州,可通四川;西可通鄧川州;西北通鶴慶、麗江;南抵雲南縣。自古以來山鄉有南北通道往來各地:其一是自北勝州南下通往賓川,抵雲南縣;另一條通道自麗江、鶴慶南下經由黃坪(即羅川),經雞足山,可抵煉洞與賓川,再通雲南縣。第三,雞足山雖然位於大理府洱海東北一隅,明人馮時可曾以「雖深山,實孔道」來說明雞足山在整個山鄉交通地位上的重要性。它在行政隸屬劃歸大理府太和縣,是流官治理之轄區,但因該鄉背後腹地之山形叢曲難治,是流官所不及之地。明初以來,大理府和姚安府二府之間山鄉擾攘,持續二百餘年的山鄉夷亂,名為鐵索箐夷亂。弘治年間,官府增置軍事衛所大羅衛,又增置行政州署賓川州,但仍無法撫平山鄉之亂事。時人描寫賓川州四周之地理時,以「鍾英東峙,雞足西盤。內擁赤崖、鐵索之盤區,外遶金沙、洱水之天塹」,可知在賓川州東西二面皆為險峻之山,一為鍾英山,一為雞足山;北有金沙江環伺,西有洱水為屏障,居其中者為「赤崖」與「鐵索」,這二個地方正是山鄉夷亂之核心區。(見圖一)明初以來每有動亂,官府便動員周邊土官入山撫亂,終於在萬曆年間暫時控制山鄉夷民。隨著夷民動亂以後,外來之行政軍事機構逐漸進入山區,土官如何進入山鄉協助官府治理山鄉,便涉及了土酋、土官以及官府等不同勢力在區域社會中相互交涉、競爭與消長的過程。雞足山之所以逐漸受到重視,與此時朝廷力量深入山鄉以及四周土官勢力趁勢崛起有關。上述山鄉地理、夷民動亂以及行政與軍事的部署,是我們在討論雞足山時必須要留意的地方史脈絡。

「雞足山」的典故源自於印度佛教,據唐玄奘的《大唐西域記》記載:「迦葉承旨,住持正法。結集既已,至第二十年,厭世無常,將入寂滅,乃往雞足山。」玄奘到印度求法的經驗告訴我們,印度佛教之創教者釋迦牟尼將佛教正脈傳給大弟子迦葉(Mahãkãsyapa)尊者,大迦葉承續正法,入滅於雞足山(Kukkuta Padagiri),並在雞足山等待未來佛彌勒降生,將象徵佛教正脈的袈裟傳給彌勒佛。從印度佛教史來看,雞足山位於現今印度比爾省(Bihar)的葛帕(Gurpa)地區,應無爭議。 印度雞足山之所以移植到大理,一方面與當時人們對古代印度地理知識的了解有限,一方面也與大理地處邊境,且具有濃厚的佛教文化傳統,使得時人對印度異域的想像得以投射在大理境內有關。然而,塑造雞足山形象的重要推手還是在於一批通曉佛教原典的文人密集投入編修與增修山志。明末清初短短的百年間,雞足山歷經了四次山志的編纂與增修:第一次是明末大旅行家徐霞客(1587-1641)到雲南旅行,受麗江土官木增(1587-1646)的請託,寫了第一本《雞山志》,此志已散佚。第二次是明亡之際,南明巡按貴州的錢邦芑(?-1673),因削髮出家,避世雞足山,號為大錯和尚,他以前志不存,山中無志,遂編纂《雞足山志》。第三次是康熙三十一年(1692),首任雲南總督范承勳(1641-1714)久聞雞足盛名,以舊志內容多神怪不實,僧人以大錯和尚之殘卷請他增補,范承勳遂以「退時之暇,聊為刪其蕪陋,補其闕略」,「厭惡札之淆漓,卻撮醇去玼」,進而在大錯和尚山志的基礎上增修《雞足山志》(後文簡稱范《志》)。第四次編山志,是繼范《志》後十年,姚安土官高奣映(1647-1707)又編纂了一本《雞足山志》(後文簡高《志》)。雞足山在短短百年內就經稱歷了四次山志的編修。 二位土司在山志編纂的過程中扮演了關鍵性的角色,他們世系聯姻的關係更說明其角色背後的代表性意義。姚安土官高奣映自其父親以上三代皆娶麗江木氏土司之女兒,高奣映的祖父高守藩與父親高泰翟皆因年幼喪父,為顧及年幼土官的安全,自幼「潛移」麗江府,在外祖父的庇護下撫養長大,麗江府木氏土司對姚安土司的影響應是至為深遠。高奣映也受到母親木氏的影響,亦深受外祖父木增之感召。明末木增請徐霞客首次編寫《雞足山志》,後來高奣映又編修山志,這二件事看起來不甚相關,但從上述之土司聯姻與受庇護情形來看,貫穿這二本史冊背後的是土司的地方意志與歷史意識。對身為滇西北與滇中的二位土官來說,雞足山雖隸大理府,但他們卻如此關心山志的編寫,說明了雞足山對四周土官社會的重要性。 高《志》在後世並沒有受到應有的重視,主要是因為其內容神異怪誕,世人以其不足為信,不甚流傳。但是,高奣映在其《雞足山志》中寫下一段明志之言,內容非常值得注意,他說: 迎擊濃久會孟津,竟真之為真,何以不一其治也。夫郡隔色分,俗尚何以各異其情也。此其中有難以明言之者矣。舉信佛之俗,稍寓其意以知真。然寓之為言,寧能矢口乎?但寓之於佛已耳。1通真之佛俗自雞足山始,獨不可以通真之佛俗志雞足乎?此佛俗之於郡志無關書,茲乃於山志書之,轉覺明其難明,潛寓政治之關鍵。 此言相當隱晦,大抵是批評府州縣這類以「郡志」為中心的歷史視野,以及「郡隔邑分」的書寫架構,無法通盤了解雲南的歷史。他認為如果要理解雲南歷史,必須從雞足山開始。雲南歷史始自於佛教,通滇之風俗也是佛教,而雲南佛教之起源地亦在雞足山,那麼若要了解雲南歷史,是無法以行政切割後的郡志界線作為歷史知識的架構。這是一段非常具有土官歷史意識的文字,也說明了他的地方使命感,而這正是他何以要從雞足山的角度來重構雲南歷史的主要原因。從上述角度來理解木增與高奣映的身分與背景,那麼高奣映所撰寫的《雞足山志》是有別於一般山志之地位,不僅具有宗教史的意義,也具有分析土官政治與歷史的價值。 本文以傳統再造與儀式正統二個角度來討論土官經營雞足山之道。此二者基本上是一體二面的概念,前者是土官面對地方社會的政治訴求,而後者是土官面對朝廷時的政治訴求。首先,筆者採用「傳統再造」一詞,主要是因為自南詔末期以來,佛教是大理社會運作之政治模式,也是區域社會的傳統。所以土官在宣示地方治理權的策略便是興建佛寺,以此強化根深蒂固的地方傳統;更重要的是,此傳統也可以用來適應明代以後政治制度的變化,而「儀式正統」便是從中衍生出來的政治策略。明朝在天下推動全國一致的儀式規範,上至天子下及鄉里庶民,不同層級之社會身分皆制訂相關之禮法以維繫天下社會的秩序。在此治理架構下,土官在全國政治秩序與配套之儀式中的身分相當糢糊,尤其當土官地位不斷被削弱時,而中央政治卻愈來愈仰賴土官在軍事與財政之奧援時,他們便採取傳統政治策略一建立佛寺向朝廷爭取地方正統地位一來維護自身利益與政治聲望。藉本文可以更清楚地看到雞足山成為佛教聖山表象下,潛藏著一段地方土官積極爭取生存空間以及歷史話語權的過程。 本文分為五個部分來討論:一、雞足山的出現;二、山鄉動亂與佛寺;三、土官、佛寺與土地商品化;四、麗江木氏土司與儀式正統;五、從明王到迦葉傳說。 二、雞足山的出現 雞足山位於大理府之東部山區,地處洱海東北隅,因山形曲折蜿蜒,元朝志書以九曲山稱之。傳統志書對九曲山的描寫不多,皆以地形峰巒幽曲為要點。明初《寰宇通志》繼承元志,記載:「九曲山,在西洱河東北百餘里,盤折九曲而上,頂有石門,高不可入。」指出九曲山山上有一座高不可入的石門,幽曲深徑、難以親近。明中葉以後,「迦葉授金蘭入定」的傳說開始在九曲山出現。最早一份志書是《正德雲南志》,其文記載:「九曲山,在賓川州,去洱河泉百餘里,峰巒攢簇石洞,人莫能通。相傳此山乃迦葉授金蘭入定之所。」 除了地方志所記載的九曲山外,地方社會對九曲山也有不同的敘事內容。當地之土人稱此山為三峰山,或是青巔山。明初海東一份〈大理府老人楊惠墓誌銘〉,有一段海東地理的描述,提到了三峰山: 海東舊名弄孟變桃郡,今改為行化鄉。東至華高之嶺,百華連春秋。南至玉素寶山,青顛(巔)蘿 塔。西至蒼山耳水,山臥銀雪,水隱金龍。北至王屋山、赤水河,山長水遠,竹木芳叢。中有三峰山,山至其高,雲霧生焉。 此鄉位於山地綿延之區,東西南北四至皆有山水延伸,鄉的中心卻是一座三峰山,「山至其高,雲霧生焉」。從整個雲貴高原的地形上來看,壩子依侍著山而形成,海東行化鄉僅是深山叢箐間被劃為行政地區的聚落,所以村民對山的描寫並不馬虎。宣德六年(1431)海東鄉民重修了一座神廟,廟碑中提到: 夫廟者乃古蹟聖境,是孟州十八堂神內一廟也。其廟西有耳河,東向三峰,至感至靈,無有比乎。 碑中指出當地有十八堂神廟,供奉佛教守護神大黑天神,廟東向三峰,用的也是三峰山。除了大黑天神以外,海東還流傳著西天廣目天王和二十一力士神的傳說。次年,宣德七年(1432)海東鄉民又重修了一座「應國安邦神廟」,碑刻中記載了大理古代國王封神的歷史傳說。其中,有一段是南詔建國觀音封廣目天王鎮守在雞足山頂的故事: 夫自古觀音大士從西天□□過化葉瑜,觀點蒼之唆高,耳海之彌深,聖蹟無比,建其國歉。後 請西天廣目天王鎮九□□石雞足山頂,擁護洞內諸佛境界。及後,南詔蒙氏閣羅鳳王見其至聖最靈,就於孟州□□峰,右麓巖谷幽遂,樹木叢森,豎建殿宇,請奠維中,尊左右輔翼二十一力士神祇,聖德□□□驅邪輔正,殄惡減災,錫福格祥,為斯方之土主也。 這是最早出現「雞足山」山名的碑刻史料,但此雞足山的描寫卻沒有涉及佛經典故裡的大迦葉的故事,反而描述南詔時期二度封山神之情形:第一次是南詔建國之初,觀音教化大理,觀音請廣目天王鎮守雞足山頂,擁護洞內諸佛淨土;第二次是南詔閣羅鳳(752-779)時,見其山「至聖最靈」,在孟州各山峰封了二十一力士為地方保護神。換句話說,依此地方碑刻的描述,早在南詔時期便已封廣目天王為雞足山山神,也封賜二十一力士為轄境內之土主守護神的情形。 另外,雞足佛寺常住碑刻〈雞足山石鐘寺常住田記〉,刊刻於正統九年(1444),碑中指出了雞足山是一座至神至靈的神山。其內容記載著:「雞足, 天下名山也。風景靈異之跡,聖賢標指之名,不盡縷紀。」這是一批永樂年間在雞足山山腳煉洞甸開荒成功的地方檀越,因開荒得田,合力捐給山上石鐘寺常住土地的一份碑刻。需要注意的是,永樂年間官方已在雞足山附近之賓居、白塔等處採銀,衛所軍隊之勢力已經進入到此地。也在同時,雞足山古老的佛寺石鐘寺已有少林寺之僧人重修並主掌此寺。所以,當這批開荒捐田的檀越將土地捐給石鐘寺時,還要請「雲南都司事都指揮使」定奪,可知明初以來雞足山腹地相關新興勢力的進入。也就是說,隨著土人、外來軍隊、開荒移居等不同人群的進入,展開了各種不同性質的開墾活動。 上述之志書與碑刻分別提供了相當不一致的雞足山面貌。明代大理名士李元陽(1497-1580)整合地方碑刻和官方志書,將此二類敘事文本之不同版本結合在一起。嘉靖年間,李元陽編纂《大理府志》,將大理府境內的雞足山與點蒼山等地,描寫成一幅古天竺之所在地。李元陽出身大理土著世家,透過科舉晉升成為朝廷官員,成功轉型為主流的士大夫身分,他所撰寫的《大理府志》對雞足山傳說的定型與傳播扮演著一定的重要性。他把地方上有關三峰山與志書中九曲山的二種名稱整合在一起,加上迦葉入定的故事,將之轉化成一組完整的雞足山傳說。他在〈賓川雞足山〉項下記載: 一名九曲巖,岡巒奇詭,三峰健仆,如雞足然,頂有石門,儼如城闕之狀,世傳佛大弟子迦葉波守佛衣於此山,以待彌勒。

李元陽稱雞足山為九曲巖,此九曲巖應是志書中的九曲山。他又吸收當地人對三峰山的認識,以三峰如雞足之狀,將三峰山和雞足山連結在一起。他在「賓川迦葉門」特別記載其事:「俗呼華首門,此迦葉波入定之地,在雞足山頂,事具仙釋語中。」將山頂石門附會為華首門,並整合民間各種不同的山名,統稱之為雞足山。自宣德到嘉靖年間,青巔山、三峰山、九曲山到雞足山各種地名反覆出現,說明了此地被不同視角與眼光關注的過程。 與此同時,山鄉社會也面臨了重大的衝擊與挑戰。大理府和姚安府二府之間的廣大山鄉動亂不斷,自明初以來,持續幾近二百年之久,明朝數次派遣巡撫指揮使軍官入山招撫圍剿,史上稱之為鐵索箐夷亂。直到萬曆年間雲南巡撫鄒應龍入山親自剿賊,才平定亂事。此役收錄於《萬曆武功錄》,成為官方歌頌的偉業,可知此亂事危及邊區政治之嚴重性。本文不在此贅述其細節,雞足山盛名的形成與此逐漸深入山鄉的外在力量有關。 三、山鄉動亂與佛寺明朝對山鄉的治理多仰賴土官。對降明土官而言,山鄉並不是陌生之區,而是他們擅長往來經理的場域。山鄉雖被劃入未及治理之區,但土官們非常清楚與四周山鄉人群合作與結盟是區域政治的常態。所以,每當山鄉發生夷民動亂之時,官府便調度四周土官與土兵前往招撫並平定夷亂。首先徵召的有北方北勝州土官高氏以及鄧川州土官阿氏。最早在嘉靖二年(1523),兵備副使姜龍令北勝州土官高崙負責督捕山鄉亂事,並令他到賓川煉洞一地捕盜並安置山鄉流民;李元陽之嘉靖《大理府志》記載其事: 煉洞……因鐵索菁赤石崖諸夷為益,民不安業棄田而去。嘉靖二年,兵備副使姜龍,以賓川地,行令土官府同知高崙督捕,益乃屏息,流徙之民漸復舊業。獨古渠工費頗鈕,官不為倡,田猶荒阝及。二十五年(1546),知|朱官察知其實,方擬作渠,會遷官不呆。 引文提到北勝州土官高崙到賓川協助捕盜,安撫流民,恢復夷民舊業。從文中提及修復「古渠」之句來判斷,可知昔日該地已有古渠供夷田灌溉之用,其夷民社會也有農耕社會之規模。但是,後來因為修復古渠之經費沒有著落,歷任之官員皆不得其法而行。除了高崙受徵召平山鄉夷亂,其子高德、孫高承祖等也陸續參與後續之剿賊與招撫事業。乾隆《永北府志》記載: 〔嘉靖〕二十八(1549)奉調領兵到赤石崖、哇螂、古底、我打哨等處,擒獲強賊周保、周迫,地方寧息,撫按總鎮會議,即將赤石崖等處地方委令管理。 高德,崙子,嘉靖三十三年(1554),告襲父職,十月赤石崖等處夷賊復叛,奉調領兵前往擒獲賊首周□等餘賊,招撫復業。 高承祖,……萬曆元年(1573),奉調領兵征平鐵索菁賊。 高世懋,嘉靖二十四年(1545)父故,方六歲,族目人等保舉埔母木氏撫孤管理地方。 由於正史與志書對土官描寫有限,我們很難得知高崙等土官如何招撫流民的細節。但是,從高崙、高德到高承祖三代土官皆奉令徵調平賊亂,甚至在嘉靖二十八年之時,撫按總鎮會議「委令管理」赤石崖,可知北勝州高氏投入山鄉治理,對於山鄉之夷民夷地之治理扮演重要的角色,這應是無疑的。 同時,鄧川州土知州阿氏也從西面受召調入山招撫夷亂,雲南巡撫鄒應龍欲蕩赤石崖時,調派鄧川州土官阿國禎以及其轄下之土兵征伐之,論功敘獎。《滇志》記載阿氏土官如下: 鄧川|土官阿這,羊塘里民。……所部皆釁屬,強者依山,弱半附郭。嘉靖中,阿國禎以兵一千奉調征安鳳,後又以兵一千從督撫鄒侍郎蕩赤石崖,論功,欽賫如例。 阿氏土官居處羊塘里,此地又稱羅川,位於鄧川東山一帶,即今日之黃坪,位於雞足山山後,扼守著雞足山通往鶴慶、麗江之重要孔道。當時阿這土官「所部皆爨屬」,所統領的多為山上強夷,並轄有山鄉十位土巡檢。阿氏土官在大理四周山鄉的勢力不容小覷。二位土官前往招撫與圍剿流民,主要是因為北勝州和鄧川州自古便有通道南下進入此山區,是以在地緣關係上扮演重要的角色。當時,受徵召入山剿賊除了有北勝州和鄧川州二位土官,還包括其他地方的土縣丞之屬,他們在協助明朝官兵弭平夷亂之時,也逐漸將其勢力進一步延伸到山鄉中。 雞足山地處此片山鄉極西之處,曾是山夷躲藏之處,更是官府「殺賊」必經之道。 亂事平息之餘,土官在山上興建了許多佛寺,明朝官員也透過興建佛寺,一面消弭動亂的暴戾氣氛,一面藉佛教與佛寺來教化並招撫夷民。當時積極參與建寺的土官們包括:北勝州高氏、姚安高氏、麗江木氏、鄧川阿氏、洱海土縣丞楊氏,甚至更遠的還有南方威遠州土官刀氏等等。這些土官在夷亂初期,便受命到山鄉進行招撫,雞足山幾座主寺,也多由土官主持興建。其中之一為迦葉寺,正德年間北勝州土知州高世懋應僧人圓成之募,捐資鑄銅瓦為傳燈寺。傳燈寺原名迦葉寺,因以銅為瓦,又名為銅瓦殿,是雞足山主寺之一。李元陽曾修復之,又稱之為迦葉院。從北勝州土官高崙、高德到高承祖三代奉令徵調,到第四代高世懋在雞足山捐建傳燈寺,說明了高氏百年內被官府授權治理並經營南方一大片山鄉的情形。重要的是,接下來的土官高世懋年幼喪父,其母木氏「撫孤」並代兒子高世懋管理轄地。值得注意的是,此嫡母木氏是麗江府出身。雲南土官往往以奉母命為由修建佛寺塔院,她很可能在推動高世懋在雞足山建寺也扮演了一定的角色。 雞足山另有一座迦葉殿,又稱為袈裟院,與鄧川州之土官世家有密切的關係。據二本山志所載,此迦葉殿是嘉靖三十一年(1552) , 由僧人元慶募鄧川州土官阿子賢興建,復由土官阿國禎重修。萬曆四十年(1612)間,土官阿岑增修迦葉殿,僧人又向姚安土官高鳳募建萬佛銅塔。然阿子賢是鄧川州第二任土官,據阿氏墓表指出,阿子賢卒於洪熙元年(1425),不可能在嘉靖年間籌建迦葉殿。但這很可能說明了鄧川州阿氏土官長期護持迦葉殿的興建與重修。第三座佛寺是大覺寺,嘉靖四十二年(1563),僧人儒全向洱海土官楊宗堯募建小庵,到了萬曆三十年(1602),僧可全又向姚安土官高齊斗募資擴寺,將此小庵拓建成為大寺,是為大覺寺。這座大覺寺後來成為姚安土官高氏之家族佛寺,明亡時,姚安土官高泰翟出家於此,其子高奣映復建大殿,捐常住,每年在山上舉辦香客齋茶等事,每遇其父母忌日亦在寺中延僧誦經舉行法會。大覺寺儼然是高氏土官薦亡祭祖之所在地。 在平定夷亂的過程中,佛寺在山鄉腹地也扮演了官夷對話的平臺。撫夷官員和當地夷酋曾經約定在佛寺談判,亂事過後,官員也透過興建佛寺來招撫夷民並安置流民,顯然佛寺不僅具有整合與協調山鄉夷民與官府二方之功能,佛寺也是維持山鄉社會秩序的宗教中心。在雞足山腹地的新附地區有二座佛寺,一是慶豐寺,一是水月觀音寺。我們可以從建寺的歷史得知佛寺對安置山鄉夷民所象徵的政治意義。慶豐寺位於雞足山腳,其興建緣起是官府招撫山鄉夷民時,令夷魁在雞足山腳與之和談,雙方和談會議中決議興建慶豐寺作為誓盟之所,以示不忘之志。外表看來,慶豐寺的興建只是官府和夷酋立約之處,但設置此寺不僅止於行為教化的規範,也具有水利灌溉的功能。其寺旁有甘泉,此泉水成為灌溉良田的重要源頭,佛寺也成為統籌鄉里水利之所在。在農業治理的過程中,慶豐寺興建的個案告訴我們:佛寺象徵著官夷誓盟的所在地,也是國家與鄉里社會二者相互建構的合法性基礎。 另外一座佛寺是水月觀音寺,又稱為赤川觀音寺,赤川就是赤石崖,位於山鄉夷亂核心區之一。軍官平亂期間曾短暫安撫赤石崖夷民,興建了赤石崖城垣、公署與廟宇來安置流民。 但夷亂撫之又起,最後官府只好依據觀音顯靈的傳說故事新建了一座觀音寺。這座水月觀音寺有一段特別的傳說:萬曆年間,雲南巡撫鄒應龍奉命到大理山鄉剿賊亂,直搗赤石崖。據說,他在山腳下看見一位白鬚老人,忽立於巖前,忽而消失不見。鄒應龍甚感怪異,遂以觀音默示為由,建立了水月觀音寺,供奉白鬚老人觀音。白鬚老人的傳說在大理相當普遍,且具有悠久的歷史,祂在夷民心中的地位也根深蒂固。自古以來當地便有南詔大理開國觀音的故事,其觀音以梵僧形象出現,而此白鬚老人便被視為觀音的化身。史書記錄這樣的傳說強化了官府平亂的合法性,也象徵著明朝在山鄉建立政治正統性的地位。所以,鄒應龍不僅將他所看到的白鬚老人附會成具有正統地位的觀音,也試圖興建觀音寺來整合那些由盜匪身分轉入赤石崖里的夷民。 鄒應龍不僅興建了水月觀音寺,也將赤石崖諸夷納入里甲,設置了赤石崖里,轄有四十村。據地方碑刻指出:此寺建後,觀音甚為靈驗,每每託夢給鄉民,令各村相互迎請供奉。所以自從萬曆年間平亂建寺以來,赤石崖里四十村之村民每年於三月十五日輪流恭迎觀音,「遞為迎送,勝會巡臨」,直到七月中旬中元節,才回到本寺,這種巡行活動一直持續到今日。據筆者實地考察,該地計有四十村,每村迎請觀音到村內供奉三日,所以觀音在外巡遊共計一百二十日,與明碑所言萬曆年間創里甲建佛寺之景況大抵相符。重要的是,觀音巡行之地,即瘴癘不作,蝗蟲不生,風調雨順。看來,水月觀音寺,不只是一座佛寺而已。依照明朝對鄉村儀式之設置來看,此水月觀音寺更像是一座鄉村儀式聯盟之中心,但此儀式是循著地方傳統的佛教模式來實踐的。觀音屢入鄉民之夢的真實性很難加以驗證,但鄒應龍採用觀音示現的靈驗傳說以強調官府治理山鄉的合理性,復令四十村輪流迎送觀音,可見其透過接送觀音的巡行作為整合社會、維持秩序的企圖。 水月觀音寺不僅成為山鄉村落聯盟的中心,其住持僧人也是委由雞足山寺僧分派而來。天啟二年(1622),赤石崖分巡萬公巡行到此,因為觀音屢有顯靈,故到佛寺中禮拜,後捐貲延請雞足山覺華庵僧人前來,住持水月觀音寺。自此以後,赤石崖里四十村便與雞足山覺華庵支派僧人脫離不了地域性儀式的從屬關係,這種情形一直持續到清中葉時期。赤石崖里水月觀音寺的設置,很清楚地說明了山鄉夷民社會傳統如何和明朝鄉里社神銜接在一起,不同的是,其儀式專家是由雞足山寺的僧侶派駐,這種作法一方面滿足了赤石崖里四十村村落聯盟為明朝鄉里賦役的單位,另一方面又重新恢復了佛寺和僧侶在基層社會所扮演的儀式角色。 除了寶慶寺和水月觀音寺,地方官員也積極在雞足山上興建佛寺閣塔。這些官員購置山鄉土地捐作雞足山寺之常住土地,使得雞足山佛寺的勢力延伸到山腳周遭之村落。萬曆以來,任職賓川州牧者,若想要有所作為,多以興建佛寺的方式來穩定地方秩序。賓川州牧廖士伸在萬曆年間奉檄賓川之時,捐四百金為之勸募三摩禪寺。明末賓川州牧蔣爾第,復奉憲檄,「征他州贖鍰」,買百金之田,以為雞足山天長閣之常住田。對地方官而言,經歷了盜匪夷亂之後,社會仍處在極其流動與動盪不安的局面,若將這些無人之田捐入佛寺常住,可能是鞏固地方社會秩序的一種作法,佛寺也成為轄區內最為穩定的一股社會力量。從山鄉新附村落與雞足山佛寺與僧人的關係可知,佛教寺院已成為山鄉流動人群間相互組織、動員以及維繫關係的一種機構式建置。高奣映在其《山志》中提到:「昔主政者,知捨佛無以輔教,御史巡方,多以鍰贖置田為常住。」又明末《重修鄧川州志》記載其轄境內雞足山後山的佛寺扮演著「應院道巡臨」接待夫馬之役的情形。陳垣在其《明季滇黔佛教考》也提及僧徒降龍與拓殖本領種種,這些都反映了一個區域社會的歷史問題:即山鄉治理困難,所以佛寺與僧人往往扮演著整合不同人群以及基層社會教化的功能。更重要的是支持僧人與佛寺背後的政治機制以及佛寺在地方治理時扮演特定的功能。如果從山鄉邊境治理層面來看雞足山,主政者主動捐建佛寺之行為,其政治寓意相當濃厚,對官員而言,雞足山的佛寺不只是具有教化意義的政治設計,也是政治不及之地的延伸性機構。當然,其他士子文人流寓者在雞足山捐建佛寺的情形也相當普遍,本文並不是要排除佛寺背後的宗教動機與行為,就像大理士子李元陽在雞足山建佛寺數量最多,很可能便是以對傳統文化的復興為志業。 隨著山鄉亂事以及官府平定的過程,雞足山也從一座沒沒無聞的青巔山,發展成了山寺殿宇庵院林立的局面。此現象大致可歸納為二個原因:一、佛寺具有教化夷民的功能。山鄉動亂產生了激烈的社會流動,對官府與夷民二者而言,剿賊與教化之平衡機制在於透過佛寺來建立二者對話的可能性,佛寺成為官府維持基層社會治理的穩定力量,也是維持社會秩序的重要平臺。二、佛寺在儀式與整合人群上的功能。不論是土官、夷民,或是外來的新興勢力,包括了流官、文人以及從事開荒的人群,也將雞足山腹地新墾成的土地部分捐給佛寺,使得佛寺成為整個山鄉之宗教中心。這對賓川州牧以及四周之土官而言,皆具有相同的意義。直到萬曆年間土地清丈,雞足山之佛寺便與四周土官以及州官產生更具體的緊張關係。 四、土官、佛寺與土地商品化 在二百年的山鄉動亂中,土官們透過地緣性的優勢條件,一波一波地進到雞足山興建佛寺。有二個歷史條件必須特別注意,一是山鄉劃歸賓川州管轄,又置衛所,然明軍無能入山撫亂,是以召請土官入山鄉代為招撫流徙之民。所以山鄉至少同時並存著土官、流官與軍隊等不同的勢力。二是萬曆年間施行賦役改革,州署開始清丈土地,整個山鄉也面臨了土地清丈的問題。萬曆八年(1580)由雲南兵備道令賓川州「為清查寺田以崇祀典,以蘇民困事」所發布的一份公告,其公告的內容是要求賓川州土地清丈造冊事宜,務必將寺田、軍田與民田區分清楚,尤其昭令雞足山各庵僧將寺院田地稅糧租穀數目,勒石碑內。萬曆土地清丈政策的施行,使得雞足山的常住土地面對了新的社會與政治關係。 這段期間在雞足山護持佛教的三位土官勢力特別值得注意:一是北勝州高氏土官,一是鄧川州阿氏土官,此二者因隨明軍徵調前往平亂,先後在雞足山建佛寺,前文已略提及。第三股勢力,也是稍晚進入到雞足山的是麗江木氏土官。以下分別加以論述。 正德年間,北勝州土官高世懋應僧人圓成之請,在雞足山捐建傳燈寺。他之所以捐建傳燈寺,應不是一件偶發性的事件。他的曾祖父高崙、祖父高德以及父親高承祖三代皆受官府徵調前往山鄉平亂,並且官府令其代為治理山鄉夷民社會。再者,我們從山志所提供的其他史料來論證萬曆年以前北勝州與雞足山的關係,也就是在此以前嘉靖年間土官入山鄉招撫夷民時,北勝州土官很可能是透過雞足山之佛寺來處理離境飛地的問題:萬曆十五年(1587),慈聖太后懿命頒賜「免條編雜賦」,免除雞足山寺土地條編雜派的敕令,可知其梗概: 茲恭承聖母慈聖宣大明肅皇太后懿訓,命將雲南雞足山年納大理府直隸北勝州糧稅一千二百八十四石,所有條編、丁差、雜款(款),悉行豁免。嗚呼!教崇恭默,敦以克孝克誠,政尚慈明,貴期輔仁輔義。仰從聖母之慈誨,永慶萬口於文修,勒石以重,違者不敬,故諭。萬曆十五年八月十六日。 從此敕令內容得知,雞足山寺作為一個納糧的單位,每年向大理府直隸北勝州繳納糧稅,這意味著雞足山佛寺共同承擔北勝州的1284石糧稅。明太祖曾以佛寺僧人不問糧賦,設專人職司佛寺常住糧賦之事,但是在民間施行的細節仍有待深究,雞足山僧如何納糧也是考量的重點。這份敕文指出了二個重要訊息:一、北勝州土官很可能在奉令招撫山鄉時,將山鄉土地捐給雞足山的佛寺。二、雖然他將賓川州之山鄉土地捐給雞足山的佛寺,但雞足山之佛寺仍需向北勝州納糧。 有意思的是,山鄉早在弘治年間已被劃入大理府之賓川州地,是流官治理之區,但早期治理困難,委由北勝州土官就近代理。嘉靖年間北勝州土官高崙很可能就將其部分招撫山鄉之地捐給雞足山佛寺,委由佛寺代理。如果依照大理地方傳統的說法,佛寺是土官領地之代理機構。也就是說,此地屬於流官州縣之轄地,在平亂過程中卻成為土官的離境飛地。重要的是,萬曆年間施行全國性之土地清丈之後,賓川州治流官企圖將其境內之轄地予以攤丁入地,將雜派攤入土地之中,這便使得土官與雞足山的這片飛地也被捲入賓川州之條編與雜派之中。照理說佛寺之常住土地理應免於丁差雜派,然而從這份敕文強調僧人「不需」服差役,「故寺院土地仍舊應免其條編」的句子來看,其情形似乎正好相反,其事實是雞足山僧寺往往因為常住土地而被捲入丁差雜派的沉重負擔之中。佛寺若需承擔地方官府攤丁入地之雜派,將對佛寺造成極沉重的負擔。是以,當山寺向皇帝要求免除雜派等請求之時,背後便涉及了土官在雞足山寺既有的支配地位開始受到流官土地清丈的威脅。從中可知,萬曆土地清丈前後,山寺土地產權與鄉里、豪強、土官之間之隸屬關係不甚清楚,致使其被捲入雜派情形嚴重,遂有萬曆皇太后免去了山寺年納北勝州之「丁差雜款」之敕文。此一敕文也說明了萬曆以來土地賦役改革時,土官和賓川州流官對雞足山佛寺的經營權和治理權的競爭問題。 再者,明末與清初出現二份官方核允之〈詳允雞山直隸僧戶碑〉與〈豁免雞足山雜差門戶采買碑〉,是雞足山寺僧集體向官府呈請豁免羊塘里之雜差碑刻,內容記載了雞足山有一筆175石餘糧稅納入鄧川州,是因為該寺之常住土地位在鄧川州之羊塘里(即羅川)。羊塘里是鄧川阿氏土官的祖莊,據志書記載: 羅陋川,即羊塘里四十八村,皆威遠|白夷,隨土官始祖阿這歸附而來,遂為一里。管檬豬同為聽調製造器械之用,後以地遠田產多責與軍商。 自明初到明末以來,羊塘里何以變成雞足山寺的常住田,有二種可能性:一與上述北勝州情形類似,阿氏土官將祖莊寄託於佛寺之下,只不過該地就位於鄧川土官境內。二乃鄧川州土官阿氏將其祖莊之地轉賣有力之人,復又成為雞足山寺之常住土地。羊塘里,又稱為羅川,地理位置極其重要,其北接明朝南衙北衙二大銀廠,也是扼守著雞足山往西北通往鶴慶麗江之山間孔道。然而羊塘里之土官祖莊後來流入佛寺,應是土官區土地商品化的後果。明中晚期以來,尤其在嘉靖年間,朝廷制定了土官承襲納銀之制,對土官政治生態的影響頗鉅。此納銀制尤其導致土官區土地商品化的情形。約在同時,雞足山也出現了僧戶的身分。具有度牒身分的僧侶,因其名下有田糧,是以官府將之造冊納糧,稱之為僧戶。羊塘里土地之所以流入雞足山僧戶之常住土地,一方面說明了里甲制度以外的僧人戶籍已經成為雞足山僧侶的合法性身分,他們得以在土地商品化過程中買賣土地。羊塘里便在這個過程中由土官直接或輾轉將土官土地轉給僧戶。然而問題就出在萬曆賦役改革以後,州縣官府想要將這些僧戶土地納入雜派的對象,使得這些僧戶必須重新向官府申明免於雜派苛擾。一份明末崇禎年間〈鄧川州奉道府廳明文碑〉記載了:羊塘里土地被課以175石4斗3的賦稅,其糧編在鄧川州里甲項目之下,也因此被附以「里排科派侵收」。雞足山寺僧人聯合向金滄道、大理府等「院道府老爺」批允置直隸僧戶,輸納正賦,免一切夫馬雜差。此文內容本質上與上述之萬曆敕文相仿,但請求對象層級不及皇帝,止於院道。可知,自明中以來,鄧川阿氏土官之羊塘里祖莊已成為雞足山山寺之常住,復因雜派苛擾,雞足山僧成立僧戶向官府要求免其常住土地所擔負之丁差雜派。雖然如此,羊塘里之土地仍然擺脫不了來自鄧川州里長在土官地區強制施行的各項門戶採買以及夫差之雜派,是以山僧屢向官府申令免雜差夫役。明末清初以來,沈重之夫馬雜役等差擴及山僧,僧寺逃散情形極其嚴重。清初雖屢豁免雜差,流官知州里長等新興勢力,仍不斷地將夫馬雜派攤到寺院之中。陳垣對雞足山僧人派系諍訟的描寫,甚至是嚴重世俗化的情形,應與雞足山背後地方財政緊張、土地清丈以及土流官員之勢力消長有關。 雞足山寺常住田土的具體問題也可以從清初范承勳撰寫的《雞足山志》序文中得知,其序中提到:「至於山寺土田,多在賓、鄧二州間。盈縮無常,增損不一。其田糧賦役,自有司主之,志內俱略而弗載,懼混也。」指的便是雞足山寺之常住土地多在其他山鄉腹地,萬曆皇帝曾有敕文免其雜派,其田糧賦役又「自有司主之」,後來之鄧川、賓川二州與山僧各有爭執,令他有難以置喙之感。 明朝萬曆賦役制度的改革,使得土官護持佛寺這種地方政治傳統逐漸轉化成為一種土地商品化的過程。土官將佛寺視為治理轄民以及象徵政治身分的一種作為,其轄下之常住土地與定額納糧也成為土官產業的一部分,佛寺可說是土官政治運作的重要經濟基礎。然而,萬曆賦役改革之時,土官佛寺所擁有眾多之常住田土,也受到此土地清丈政策的波及,山鄉佛寺之土地也成為流官攤丁入地時雜派之對象。土官和佛寺的主客關係在此時反而倒過來,為因應變革,土官為保護祖莊與私莊產業,反而又將人丁與土地寄附於佛寺產業之下。也就是說,萬曆以後,佛寺反而更像是土官政治轄域之上的經濟保護傘,原來土官祖莊或託管的轄地逐漸因為土地商品化而轉移到佛寺之中,也造就了雞足山佛寺常住土地背後愈來愈龐雜的政治與社會關係。 萬曆年間一連串的邊境戰爭使得朝廷財政愈加困難,也不斷地挑戰土官社會的生存空間,許多土官因此背負著許多額外雜派與貢賦。當大理四周諸土官受到政策以及土地商品化的衝擊之時,麗江土官木氏地位便不斷提高,二者處境各有不同。首先,北勝州土官因缺錢繳納承襲所需的定額銀兩,以1000兩的代價將北勝州境內金沙江以外祖先留下之私莊賣給麗江木氏土官,木氏土官復將此地捐給正在籌建中的悉檀寺作為常住土地。〈賜悉檀寺常住碑記〉一文記載著當時木氏土官向北勝州高氏買下悉檀寺常住土地的內容 :

萬曆四十七年(1619)正月三日立絕責庄田文約書人高世昌系北勝州聽襲土舍,同舍目高運漢、高運保等,為因承襲起急缺費用,別難湊處,原憑中可全張先亂等為立約,將祖遺自己江外私庄漁棚、小甲長、宜軍賽、小沙田、橋頭五處庄田……議作實價銀壹仟兩出責與麗江木老爺堂下永遠為業。 引文敘述北勝州土官缺錢承襲使用,將祖先留下的金沙江外的私莊以1000 兩賣給麗江木氏土司。同年,木氏土司從鄧川州土官阿岑的手裡買下土地,隨同上述北勝州土地捐給雞足山悉檀寺作為常住,此地用於取租供辦每月朔望聖誕法會所需的香燭齋供經費。此外,麗江木氏土官以供奉悉檀寺的常住土地為由,還積極在雞足山周邊增購私莊,以價銀250兩購買賓川山場添為悉檀寺之寺產。也就是說,木增建置雞足山悉檀寺,捐北勝州金沙江附近之地為其常住土地,又捐鄧川州常住作為儀式所需之香火。萬曆年以來土地商品化的情形使得土官將從未曝光的私莊轉賣出去,土官間的土地買賣也造成土官身分地位的消長。木增建悉檀寺之時,也正是麗江土官地位如日中天之時,而木增地位的崛起也引起全國性的注目。 五、麗江木氏土司與儀式正統 麗江府位於滇藏蜀交界之區,在明中葉時,木氏土司的地位已躋身成為西南地區最為重要的勢力之一。明末朝廷財政日益崩壞之時,從木氏支援朝廷邊境之軍事活動與捐納軍餉,可知這位邊境土官的政治地位愈來愈受注目。早先雲南大侯州叛時,木青、木增父子曾對明軍提供支援,木青先是捐了4000兩軍餉援軍,其子木增復以東北戰事捐20000兩作為朝廷征遼軍餉,木青後來被賜以雲南布政使右參政的職銜。除了捐餉,木青之父木旺以及木青二人皆戰亡於征緬與大侯州的征調戰役。木氏土官不僅投身致力西南邊境之軍事活動,也捐餉助明邊戰,捐軀助餉,實為明朝邊境之重要功臣。 木氏土司在滇藏邊界的發展已有悠久的歷史,除了爭戰以及與四周土官之聯姻政治,他們積極採取一套宗教策略來經營滇西北之政治情勢。正德十一年(1516),土官木定邀請吐蕃噶瑪巴派活佛彌覺多杰赴麗江說法。明中晚期,當木氏不斷向北方中甸與四川邊境出兵擴張勢力時,他們便以興建佛寺的方式與北方勢力達成政治協議:當時吐蕃喇嘛噶瑪噶舉派遣高僧到麗江說法,木氏便允諾不再出兵攻打中甸,並且答應每年派出五百名僧差到中甸。木氏擴張滇西北邊境的同時,也透過興建佛寺、供奉活佛、派遣僧差等宗教性活動來與不同人群建立政治結盟的關係。甚至在萬曆四十二年(1614),木增以九年的時間著手刊刻藏文版大藏經《甘珠爾》,以此作為珍貴的禮物奉獻給拉薩的大昭寺。木氏與藏傳佛教的關係非本文之重點,在此不多談,但木氏在雞足山的經營也與其在北方川滇邊境政治勢力的擴張有關。徐霞客到麗江木氏府作客時,在他的旅行日誌中記載了當時吐蕃的二位法王在麗江木府作客,並經由麗江木氏之引介轉至雞足山朝山的情形。也就是說,木增在雞足山建佛寺和請藏之舉並非突發事件,應將此事放在麗江木府土司在滇藏蜀區域政治勢力的擴展,以及其和吐蕃之政教關係的脈絡下,才能理解雞足山在整個川滇縱谷要道上的重要意義。 正當木氏土官的政治與軍事地位到達巔峰之時期,二代土司木旺、木青戰亡,僅留下孤子木增(1587-1646)。木增承襲土官職位時,年僅十一歲。土官承繼制度中幼子繼位是置其世系於最危險的境地,當時,木增的母親羅氏主要的職責便是全力保護幼子土官順利長大,並且鞏固土官的政治勢力。木增母親羅氏是通州土知府的女兒,她鼓勵兒子木增向萬曆皇帝建言,在雞足山頂興建一座為國家舉行祈福儀典的佛寺。木增承襲土司職位後,便以母壽為由向萬曆皇帝請求建寺祝壽,以表達孝意。行孝道成為土官興建悉檀寺的合理性基礎。這是雞足山悉檀寺建寺以前之麗江木氏土官的歷史境遇。 以木氏在川滇藏三角地區的政治聲望與經濟實力來說,要在雞足山籌建佛寺完全不是問題,但依明朝宗教政策規定,佛寺的總數受到嚴密管控,需要官方許可才准興建新寺。在此政策下,木增直接向皇帝請求新建佛寺,將建寺之訴求提高到最高的政治層級。萬曆四十五年(1617),木增以其母羅氏壽誕為由向皇帝請建佛寺。但實際上,木增自備工役已建好了二座佛寺,一座位於雞足山,另一座佛寺位在麗江芝山,但二寺建成卻未有寺額,所以向皇帝請求賜給「寺額」。有意思的是,木增的母親羅氏在請求寺額事件中,扮演重要的推手。文獻指出當時木增遵從母親羅氏的指示建寺,建寺經費源自羅氏的嫁妝。羅氏認為供養佛寺可以協助身為人臣的兒子木增增加福報,進而教誨其恪守忠君之道,而木增遵從母命所表現出來的孝道、忠道,到為國祈福等等,在道德上完全不容質疑,而且也符合儒家正統的行為。所以,木增以母壽為由,向皇帝請求寺額,很明顯是希望透過皇帝賜額來強化木氏的政治聲望。除了建寺的合法性以外,木增也向皇帝保證:其母羅氏所捐的嫁妝也將作為未來刊印《大藏經》的所有費用;他也會將雞足山附近祖莊捐出作為寺院永久之常住田地,以確保作為國家祈福儀式之悉檀寺未來之經濟基礎不虞匱乏。他向皇帝請藏的疏文中記載著其母羅氏咐囑他的遺志: 「慎守封疆,人臣之職也;祝國永壽,人臣之願也。吾之妝查,為吾建寺印經,祈福助公,吾瞋目矣。」臣尊母命,於鄰境雞足名山,修建祝國悉檀禪寺一所,於中創萬壽聖殿崇奉焉。並捨置附近祖莊,永為常住。……又府治芝山,景致清勝,為諸山發脈之宗。臣創建習儀祝釐招提一所,未經題請,不敢擅名。是此二寺,有佛像、僧眾而無藏經……謹因朝觀之役,敢自備紙張工價,請刷佛大藏經二藏,奉置二寺,朝暮誦閱,以祈我皇上景運天長地久。 這裡寫得很清楚:「未經提請,不敢擅名」指的是木氏已將佛寺建好,只期望皇帝賜以象徵性的寺額便可。後來,為答謝皇帝准許建寺,木增便在悉檀寺另外興建萬壽殿,以致祝國之誠。除了「乞額」,還有「頒藏」一要事,他將供奉《大藏經》以提高佛寺的地位。木增母親羅氏也早已備妥刊印《大藏經》的經費,足以應付所有刻板與印工的工程。所有工程、經費以及儀式香火之需皆已備足,最終惟需皇帝之允許應答即可。上述這段文字之重要性不在於物質的要求,而是背後的象徵性意義:木氏想要興建一座由皇帝名義賜予的寺額和大藏經,用來在邊境上建立土司和皇帝之間的直接關係。 請賜寺額、賜藏,掛上寺額、藏經的製作完成,一共費時十餘年。天啟初年,木增命僧道源法潤入京請藏經。天啟四年(1624),終獲敕頒藏經並獲賜額「祝國悉檀禪寺」,其有碑云: 朕惟爾地僻在南真,比鄰西竺,崇尚佛教,自昔已然。茲以木增奏稱,伊母羅氏夙好修持,捐貴建寺,護國仿民,命僧釋禪虔恭護持,奏請藏經。該部議覆,特九頒賜。爾等尚其益堅善念,率領合山僧眾焚修,導悟番夷,闡揚宗教。皇圖鞏固,聖化遐宣。欽哉!故諭。

自萬曆四十五年到天啟四年之間,木增延請僧人釋禪禪師(?-1632)負責佛寺事務,派遣釋禪的弟子法潤和尚(1596-1670)帶著木增的書信,前往京師進行交涉,請求皇帝頒寺額以及刊刻《大藏經》等諸事。法潤在京師待了八年才獲皇帝欽賜之法藏,當他即將返回雲南時,皇帝又賜給其師徒二人分別為僧錄司左善世與僧錄司左覺義僧官的頭銜。僧錄司是掌管全國佛教事務的僧官,左善世與左覺義是屬六品官銜,師徒二人獲僧官的封賜更鞏固了悉檀寺尊貴的政治與宗教地位。換句話說,經由頒賜悉檀寺之寺額,其寺也需要有地位的住持僧人為朝廷與皇室進行祈福儀式,才足以匹配此寺院之政治規格。重要的是,在皇帝心目中,敕文中提及的「導悟番夷」攸關教化,這正是邊境土官的優勢。 悉檀寺有了皇帝賜頒之寺額、《大藏經》以及僧官榮銜,已逐步地提高了此寺在雞足山的政治地位。木增在呈給皇帝的疏文中,向皇帝保證將督責僧人住持看守佛寺與藏經,並且「於每月朔望節序及聖誕日,雲集合山各寺僧眾於萬壽殿,啟建無量壽道場,恭祝聖壽,永為定規」。木增所主持之悉檀寺將「雲集合山各寺僧眾」於萬壽殿,每月朔望定期舉行慶賀活動,並在皇帝聖誕等重要節日,為皇帝舉行祝壽之佛教儀式,此一承諾強化了悉檀寺在整座雞足山諸佛寺中的領導地位。從悉檀寺建寺、請藏與僧官等爭取過程中,可以看出麗江土司木增努力不懈地建立悉檀寺與朝廷皇室的關係,透過機構性建置,如僧官身分以及公開定期的佛教儀式來鞏固其寺院在雞足山的政治地位。對土司而言,由皇帝直接頒賜寺額和賜《大藏經》,是朝廷對土司地位的肯定與優禮,而土司將在佛寺中為皇室祈福並定期舉行法會也是表達對中心政治的認同。 崇禎年間木增邀請徐霞客撰寫《雞足山志》,應放在這一連串的歷史事件下來理解一當外在勢力不斷進入山鄉社會之時,土司企圖鞏固他們在山鄉既有的地位,進一步著手爭取歷史話語權。雖然李元陽在嘉靖《大理府志》已經記載了許多大理之佛教勝境,但木增邀請徐霞客撰寫《雞足山志》,更加強化了土司在山鄉中的地位。木氏之積極推動山志,與其說是代表其自身的利益,倒不如說是麗江木氏和姚安高氏雙方共同所面對的問題。 大迦葉入定於雞足山的佛教傳說,其實並沒有引起太多的爭議,也不是一個值得爭辯的典故傳說。但是接下來我們要進一步討論的是,大迦葉傳說之所以得以根植人心,主要是奠基於當地土人的「明王」信仰。適值諸方勢力進入雞足山興建佛寺,象徵土人傳統的明王血祀終於不敵愈來愈盛的佛教力量,終被趕到雞足山山腳,成為當地之土主信仰。這整個過程尤其值得討論,高《志》與范《志》皆有論及。下文將進一步說明。 六、从明王到迦叶传说:打击血祀 大迦葉傳說雖來自於佛經的典故,但雞足山的大迦葉傳說得以流傳是源自於「土人」傳統(nativetradition)和土神(nativedeities)信仰。李元陽之所以認定大迦葉在雞足山入定,主要是源自於當地父老的傳聞,而雞足山建寺時也曾挖地得古碑傳載其事,這些立論來源是土人傳統。後來被文人用來強化迦葉信仰的幾個地點,像是迦葉洞、迦葉殿,原先都是當地「土人」作會之處。這些地點位於極其偏僻的角落,一般人很難到達,若要實地考察並描述標誌其地理位置之時,非得當地土人嚮導並指示,否則不得其處。土官高氏和阿氏在雞足山所興建的傳燈寺和袈裟院,便是在土人聖地與土人朝山作會之地點上興建起來的。換句話說,他們興建佛寺,是在既有的土人傳統上強化大迦葉傳說。 北勝州土官高氏是捐建傳燈寺的大施主,此寺位於巨大石門華首門百步之距的地方。鄧川阿氏土官所興建迦葉殿,其原址是土人朝山作會之處,也是傳說中迦葉尊者守衣之處,所以,其寺名也稱為「袈裟」院。明中葉元慶和尚在建寺因緣中指出,每年元旦之時「四方慕聖迹而來者以萬計」,往往到山頂時,飢者待哺、渴者求漿,置炊無所,無休憩處。為了解決信徒無以為繼之情形,元慶和尚鑿岩為殿,供土人休憩煮食。後來又因為朝山土人愈來愈多,元慶之孫輩才在殿中鑄起銅佛像,使其略具完備,是為袈裟院。然而,最早護持此迦葉殿道場的便是鄧川土官阿氏,且其世代為此院之大檀越。雖然不清楚土官當時對大迦葉信仰的認知及內容是什麼,但二位土官對土人朝山勝會的護持不遺餘力,可知土官和土人朝會是大迦葉傳說立論的重要助力。 土人朝山是地方盛事,但土人祭拜土神所採用的卻是血祀。自各方佛教勢力不斷進入雞足山以後,萬曆年間發生了一椿佛教僧侶以血祀污穢為名,將土神趕下山之重大歷史事件。雞足山之土神,范《志》稱為土主,高《志》則稱之為明王。對范承勳來說,土主指的是土著之神,也是地方守護神;對土官高奣映而言,他認為此神是明王。二本志書對土神採取不同的稱法,表示了流官與土官對地方傳統的認識不同。所謂的明王信仰,是佛教護法神信仰,前述明初地方碑刻已提到海東一地曾有孟州十八堂神,曾有大黑天神等守護神被封賜在此地。大黑天神也是八大明王之一。高《志》認為昔日觀音大士便帶來八大明王守衛靈(鷲)山。關於這種地方上的明王信仰,李元陽也有所聽聞,他曾撰寫一篇文章提到嘉靖年間有僧人在山上建寺,掘地得古碑,碑中有「明歌之坪」一詞,他解釋是「迦葉波領佛衣入定之日,八明王歌頌之。」所以雞山一址「明歌坪」,便是佛教八大護法神歌頌之處。這種護法神信仰源自於當地佛教化的山神崇拜,但此山神一直為當地之土人所崇奉,信仰佛教的高奣映更願意以明王來稱呼祂們。理論上,土官與當地士子也理解當地土人是用血祀的方式來供奉明王,只不過大理佛教傳統衰微與守護神體系逐漸崩解之際,流官才視之為土神之一種。 雞足山之土神廟有二座,高《志》中稱之為上明王殿與中明王殿。范《志》則稱之為上土主廟與中土主廟。上明王廟,其址位於雞足山金頂,又稱為阿育王廟,供奉阿育王三子;中明王廟,便是朝山作會之所在地,又稱為沙漠天神廟,僧人元慶在籌建迦葉殿之寺基時,該地便已有此中明王廟。上明王廟所供奉的阿育王是雲南地區古老的的佛教傳說與地方崇拜,早在十三世紀的《紀古滇說》已記載其事,在此不加以贅述。中明王廟供奉的是沙漠天神,其傳說不知由來出處,尤難詳考。然而,在高《志》的〈迦葉殿〉與〈中明王廟〉條目下,記載著二個不同的故事版本。在〈迦葉殿〉記載: 舊有土主殿,相傳為沙漠土主。其神蓋八大明王之一,自西域隨迦葉尊者至此山護法。 又〈中明王殿〉條下則記載如下: 詳考之沙漠天神,自西天竺從趨多尊者來妙香國,制鶴拓暨越析毒龍,遂攜天 神朝華首門。天神立誓,顧護石門勝逛,以待迦葉出,趨多嘉。其後贊陀喝多於越析之南,伏觀音浮施,顯逛撒珠,穿海作百八孔……亦趨多尊者默遺天神為之助力,天神蓋多顯靈於此,乃循俗以葷酒。 二條目皆源自於高奣映的山志,他同時採用沙漠土主與沙漠天神二種稱法,也視之為八大明王之一。依據後文〈中明天殿〉內容來看,沙漠天神隨西天竺毱多尊者來華首門,成為守護石門、等待迦葉的天神。後來,此天神又助贊陀啒多在大理治水。這位贊陀啒多是大理古老的傳說人物,明中葉時他被視為大理土僧的祖師,也被視為是開化鶴慶良田、治水有功的神僧。從這二則敘事內容可知,土人試圖將天神信仰和佛教故事連結在一起,並以沙漠天神轉化成為明王的形象出現在地方版的佛教敘事中。 再者,前面一條是說沙漠土主是自西域隨迦葉而來,後者則又說沙漠天神是隨毱多而來,使得迦葉和毱多尊者在二則傳說結構中的角色是一致的,而毱多尊者和啒多尊者是一組衍生的概念。從大理國張勝溫所繪之〈大理國梵像卷〉與明末《雞足山志》二版本所繪的僧人形象,土僧祖師贊陀啒多與迦葉尊者二者也很可能是彼此相互重疊的。(參見圖二、三)

不論毱多、迦葉或贊陀啒多的形象如何衍生、分化至轉化,沙漠天神守護諸尊賢,有功於越析、鶴拓一帶,是整個故事中不可被忽略的情節。其引文中所謂的越析與鶴拓,皆為大理地區之古地名,分別指麗江至大理一帶之地區。此土官觀點的天神敘事,不只拉攏了佛經故事,也肯定地方土人的信仰。從中可知,大迦葉的角色完全不是敘事的重點,但大迦葉華首石門卻足以合法化當地土神沙漠天神、具有地緣關係的神僧西天竺毱多尊者以及贊陀啒多的傳說,不僅將土神與土僧的祖師傳說串連在一起,也將周遭土官地區的傳說整合在大迦葉的傳說體系之中。那麼,天神以及葷酒血祀的傳統,顯然是土官可以理解的地方傳統。 相對地,范《志》〈中土主廟〉一文記載:「祀沙漠土主,相傳此神自西域隨迦葉尊者至此,又稱為迦葉土主云。」和前者比較之下,范《志》簡化了地方敘事的諸多細節,包括了西天竺的毱多尊者、贊陀啒多以及降龍治水的情節。其文中指出了沙漠土主是自西域隨迦葉來的守護神,「又稱為迦葉土主云」,甚至出現沙漠土主就是迦葉土主的說法。很明顯地,范《志》試圖簡化地方傳說,刪除地方詭怪、不足錄入志書的情節。若再與後來高《志》之引文所採用的八大明王之說一起比較,更可看出范《志》對地方佛教傳統的抑制,內容略去了天神、西天竺毱多尊者與土僧的傳說,甚至泯除土主神的天神性格,取而代之的是迦葉土主。這些種種都化約地方傳說的內容,用以符合官員以及正統佛教敘事的版本! 如果綜合高《志》與范《志》二本志書對中明王廟的傳說敘事來分析,會發現代表土著眼光的高《志》強調雞足山明王之一的沙漠天神,共同守護了贊陀啒多與迦葉。贊陀啒多的形象在明中葉以來成為鶴慶、麗江與騰衝等地重要傳奇人物,被塑造為大理之土僧祖師。對逐漸被漢地禪宗勢力所覆蓋的雞足山而言,禪宗始祖迦葉祖師的地位也如日中天。從天神信仰到明王信仰,再從明王轉變成大迦葉道場的過程中,供奉沙漠天神的中明王廟,也成為一個整合大理佛教土僧世系及漢傳禪宗世系雙重正統的敘事場域。 再者,靈驗是此明王信仰的特色,也是聖山名聲得以傳播的重要條件。僧人元慶和尚建好迦葉殿時,曾請李元陽撰寫碑記。奇怪的是,李元陽在迦葉殿碑記並沒有描寫佛教之迦葉尊者與此殿的關係,但對這位靈驗的明王卻多所著墨。他以「伽藍神」與「土主」來稱呼這位後來被稱為沙漠天神的明王,碑中記載:李元陽在年輕時入雞足山,當他初抵山寺時,便有山僧出門遠迎。李元陽甚感怪異,而山僧指半夜「土主」報鐘,告之以異人到訪,是以僧人一早起來迎接,便遇李元陽此貴客。李元陽以此為神異,故載之於碑中。李元陽當時名其神為伽藍神,又引山僧之言稱之為「土主」。這也就是高《志》中所指的明王。所以元慶所建之迦葉殿,也就是在此土主神的廟基上建立起來的。 每年元旦之時,土人舉行大規模的朝山聖會,聚此共祭天神,所以沙漠天神廟(即中明王廟)原來就是一座循俗血祀的天神廟。據高《志》撰,這沙漠天神「循俗祀以葷酒」。在這樣的土人崇拜土神的基礎,元慶和尚在血祀之明王殿旁建一草宇,鑄迦葉銅像、募建迦葉殿,也才逐漸形成明王血祀崇拜與迦葉殿並立的情形。 明清以來許多文人雅士遊雞足山在提到迦葉殿時,大多也會留意到當時迦葉殿的天神護法在土人朝山時所扮演的角色。正因如此,不同的纂志者在論及迦葉殿時,也都附帶地論及此天神之起源、性質以及傳說等等。如果將土官角色、土人傳統和迦葉殿的修建與擴大的過程放在一起討論,那麼,我們幾乎可以看到早期土人和土官長期在雞足山活動的情形。然而,隨著雞足山佛寺勢力愈來愈有系統之時,沙漠天神信仰也逐漸邊陲化,終為迦葉殿的佛教勢力所取代。 隨著各方佛教僧侶勢力不斷湧入雞足山,血祀的明王天神信仰也逐漸被趕到山下去。高《志》記載:萬曆十五年,一位名為澹確的秦僧向御史胡公控訴,指雞足山為佛門清淨之地,不應血祀,因此希望透過官府的力量將中明王沙漠天神廟移到雞足山山腳下。崇禎年間,復有陝西僧人也以血祀為由,請求將雞足山金頂上明王廟(即阿育王廟)的天神也遷往山下。前者遷到山腳成為下土主廟,後者在當時則未果。 雞足山當地還流傳著明王託夢的故事,說明了這次的遷神活動曾經引起土人極大的恐慌。傳說中,明王將被移往山下的當晚,明王託夢給雞足山諸寺僧侶以及四方之齊民百姓,向其訴說:「吾為老陝所控,已移於山下,今後不得赴迦葉殿祀我。」由於雞足山眾僧與山下老百姓皆作了同一個夢,隔日清晨,山下百姓不約而同依照明王夢中所託之事,紛紛上山迎接明王下山。 明王託夢故事的真偽與否並不重要,值得關注的是雞足山諸志皆錄其事,堪稱雞足山的重大記事,其神跡歷歷在目,史冊不得不載。明王傳統原來是護持迦葉尊者,但因愈來愈興盛的佛教勢力將此血祀的明王趕到山下,透露了後來新興佛教正統勢力排擠土人佛教護法天神血祀祭儀的傳統。這個故事提供了地方「土人」在整個朝山活動所扮演的角色,以及迦葉傳說如何在古老佛教祖師與天神信仰的基礎上脫穎而出的過程。 七、結論 本文主要從大理山鄉與土官政治的角度來討論雞足山的形成。雞足山之崛起,或許可被視為明末禪宗在大理興盛的一個側面。然從根植於當地社會的歷史境遇來看,其真正的意義是:當明朝統治力量進入山鄉之時,佛寺的興建提供了一套容納不同身分、文化與政治利益相互協調的機制,雞足山的傳說與敘事內容也提供一套豐富的歷史符號與語言,使不同人群得以透過這些符號的操作找到共同相處的文化模式。本文特別著重於地方歷史的境遇,尤其是四周土官藉由參與官府打擊山鄉夷民動亂的機會,將勢力擴張到山鄉,透過興建佛寺來鞏固政治聲望與建立地方網絡。在整個過程中,先有鄧川阿氏土官在土人朝山之地修建迦葉殿以及北勝州高氏土官所護持之傳燈寺。後續則有麗江土司木增建立悉檀寺、請賜大藏經、封賜僧官等等,乃至於帶領雞足山各寺僧眾定期為皇帝與國家進行祈福儀式等等,可知他們逐漸將雞足山塑造成一個象徵土官儀式正統地位的聖地。麗江土司木增邀請徐霞客撰寫山志、清初姚安土官高奣映再度親自編纂山志,二位土官的企圖不僅是興建佛寺、鞏固地方勢力,還包括了爭取山鄉的歷史話語權。 在這個過程中,土官勢力進入到山鄉,官府也企圖採取佛教儀式來整合剛被平定下來的山鄉社會,從慶豐寺、水月觀音寺的興建,到雞足山寺院勢力的延伸等等,得知雞足山寺僧在四周山鄉社會的角色。至今,雞足山四周的許多村落,還保留以雞足山為中心的歷史敘事與村落神明的故事。當然,另一股外來形塑雞足山的重要力量,是外來禪僧乃至明末遺民。從外省來到雞足山的禪僧接踵而至,明末遺民逃禪乃至永曆帝南逃至滇地,又使得雞足山引起更多的注目。 這座充滿靈驗異跡的青巔山轉型為雞足山大迦葉聖地之時,不僅滿足官府治理山鄉與教化的政治需求,也滿足禪僧與遺民隱遁的宗教需求。但大多數人都忽略了雞足山本質上是大理四周土官社會用來面對政治變化的一種文化設計。明末文集曾流傳「雞山以莊田而俗」之刻板印象,實際上,雞足山之俗不在於佛寺過度仰賴世俗之土地,而是本質上,雞足山聖地是各種不同勢力在政治競爭的過程中衍生出來的一種謀略。筆者並非否認其在宗教上之意義,而是想要突顯一個事實,即神聖與世俗並存的雞足山正顯出了土官社會所遇到的區域政治結構性問題:重塑聖地以及佛寺的建立,是鞏固地方勢力,也是實踐地方歷史的傳統,同時,這也是他們用以面對現實世界的一種文化策略。當外來力量衝擊區域社會政治生態之時,他們透過強化地方的神聖性來抵制,或用相反的方法來說,以更積極的方式來爭取地方歷史敘事權。無論他們要用大迦葉、天神或是地方尊崇的祖師等等象徵性符號來強化歷史,對土官社會來說,其真正的意義是,這些符號有助於他們重構區域之政治秩序以及地方利益。當然,對明朝官府而言,山鄉難以治理,容易被摒棄成為盜匪之窟,一旦加以治理,也必須仰賴地方傳統與既有之政治秩序來維持之。總言之,土官、地方文人以及撫滇官員們在治理山鄉社會時,有意識地透過佛教儀式的力量來鞏固山鄉社會秩序,使得雞足山聖地的塑造成為一種集體的文化創造。 (原载《漢學研究》第33卷第3期,2015年9月,注釋從略)

連瑞枝_大理山鄉與土官政治——雞足山佛教聖山的形成.pdf 連瑞枝_大理山鄉與土官政治——雞足山佛教聖山的形成.pdf

|