清季溫州地區的廟產辦學 南京圖書館歷史文獻部 祁剛 一、緒論:問題的緣起 1898年7月,光緒帝頒布上諭:“民間祠廟,其有不在祀典者,即着由地方官曉諭民間,一律改為學堂,以節靡費而隆教育”。這一道諭令,通常被視作近代中國“廟產辦學”政策的發軔,同時作為一項教育改革的開始,也兼具宗教改革的意義。這一改革政策的雙重意蘊,非是層壘分明的,而是相互交織的,往往藉由政治的、文化的,乃至觀念的等一種或幾種方式推動施行。當政令從帝都經由省會向府縣,進而通往鄉鎮層層下達的時候,那些不在官方祀典之列的百姓祠堂、佛道寺觀均被征用。當“廟產辦學”運動隨著基層行政機制的推行而不斷擴散,從而造成了地方上的“動蕩不安”。清末“廟產辦學”政策的推行,使得“教育投入”與“廟產劃歸”作為矛盾對立面長期存在,其實際情形——包括浙江在內的中國東南地區——竟至僧俗聚訟、官民衝突的地步,遂成為當時社會討論的重要問題,引致教育界、宗教界圍繞法理、產權等社會資源爭奪的矛盾日益激化。新、舊教育,新教育、舊宗教之間對社會資源的爭奪,與其認為是清末“廟產辦學”問題癥結所在,毋寧說是這一複雜現象的冰山一角而已。 與此同時,這一時期階段性的教育改革政策,儘管普遍認為是收效甚微的,但是其“結果,學堂大都建在城市和市鎮;在農村和偏遠地區鮮有所見”。教育改革政策所產生的城鄉差異,并不僅僅顯現為新式學堂數量分佈上的空間分野,而是對城鄉之間宗教景觀結構差異的本質體現,包括了地方宗教的權力構造、經濟關係、社會網絡等內生性的諸多因素。基於這樣一個背景性的認知過程,從教派廟宇、學校建制、辦學實踐等具體面相入手,通過對城鄉不同階層人群(基層官員、地方菁英、普通民眾)圍繞寺廟的觀念意識、社會認知、精神信仰的考察與比較,為理解清末地方層面(溫州地區)的“廟產辦學”運動的豐富意蘊,提供觀照。 二、溫州廟產辦學的地方面相 長時段看來,溫州地區廟產辦學實踐過程中的城鄉差異現象,非自清季而始。類似地,在明代溫州府平陽縣“整飭庵堂,興辦社學”的運動中亦是如此,當時政策面相主要針對農村地區,絕大多數庵堂分佈在縣城以外的鄉都村落。以明代“毀廟辦學”反觀清季“廟產辦學”,並將其作為一種“地方經驗”在後者的研究過程中加以借鑒,不無助益——至少在信仰體系劃分、寺廟建築形態、社區宗教生活、寺廟城鄉分佈等諸多地方因素,從明代中後期直至帝制晚期,溫州地區仍然保持了相當穩定的、完整的結構。就城市體系本身而言,像溫州這樣一個地處中國東南部沿海地區、屬於中等規模的府城,其宗教景觀、辦學實踐所呈現出來的城鄉差異,並不是以城墻為區隔而內外分明的,相應地則是由於城市與鄉村之間諸地方因素的內生機制不同而造成的,至少是基於城鄉不同的經濟生產方式,從而使得社區宗教生活在城中、城郊、鄉村等不同地帶呈現出不斷差異分化的趨勢,而寺廟城鄉分佈的空間分異也隨之產生。 城鄉二元的社會結構,對清末以來的現代化進程,乃至現當代中國社會轉型的影響,都是潛移默化的。清季溫州地區的廟產辦學,各縣學堂的創辦,得益於在城菁英、在鄉宗族的支持與資助——在政策施行方面,科舉時代在城的開明官員和文化精英是早期學校興辦的積極倡導者、主持者,也是促進傳統公共空間——寺觀、庵堂、祠廟等——公共資源現代化建制的重要推力,並使之成為鄉村辦學的示範,而在辦學規模和教育促進方面,城市得天獨厚的交通條件、智力資源都是鄉村無法比擬的。 之所以會造成這樣的差異,一部分是由於傳統社會的城鄉二元結構,一部分是處於“廟產辦學”政策窗口期的地方適應。前者在鄉村與城市之間形成了“初等—中等—高等”的學校教育序列和人才培養流向,且在面臨教育政策衝擊之下,城市中的宗教社團——特別是佛教會——組織體系的發展,也隨之日趨完備。後者是對中央政策的地方應對與回應,通常是按照“化零為整”“化私為公”的政策思路對祀田、族產、廟產等各類教育經費來源,予以基金、稅捐等形式的制度化建設,進而對本地教育事業發展產生影響,同時也自上而下地對當地社區的基層治理、文化改良產生影響。 需要指出的是,溫州城鄉在清末“廟產辦學”運動中遭受衝擊的教派寺廟及其寺產,主要表現為建築形制、經濟權屬。以建築形制而言,參照民國《平陽縣志》“神教志”中信仰體系的劃分——國家祭祀、民間崇祀、鄉賢神明、鄉里叢神,相應建築之空間大小、等級範圍等不盡相同,常以“寺”“觀”“祠”“廟”“庵”“堂”“宮”等通名相區別。其中,國家祭祀、民間信仰中以“廟”最多,其次為“祠”;佛教以“寺”“廟”“庵”“堂”居多,且寺、廟較庵、堂的規模大;道教則為“宮”“觀”。然而,本文研究並不局限於宗教色彩濃厚的佛教寺廟、道教宮觀,也對作為官方意識形態的儒教及其儒教化建築有所留意,即除了一般意義上的寺廟、庵堂、宮觀、祠廟等,還試圖將舊書院、宗祠、祠堂一併納入研究視野。 早在“廟產興學”之前,清廷部分改良派官員自十九世紀中后葉開始對舊教育機構進行西式改造,嘗試“書院改學堂”的教育改良,試圖盡可能保留“中學”的本體,而這一利用儒教化建築興辦新式學校的努力,一直延續至清末“廟產辦學”運動當中。對於這一歷史過程的辨析,與“廟產辦學”運動相聯繫的,不只是在時間上有所疊合,乃至於二者研究範疇也是有所交集的——“廟學制”作為儒家教育機構的基本建構,凸顯了學校(含書院)園地中的祭祀空間(廟、祠)及其作用,使其研究不僅僅局限於教育改革的學術視野。此外,儒教禮制規範的“家廟”在建築形態上完全符合“廟”(temples)的基本空間特征;由此推而論之,在建制等級、空間規模上遠遠遜於家廟的宗祠、祠堂,亦具有“廟”的特征。儘管宗祠、祠堂的建築空間有限,不利於辦校,但是其分佈廣泛、遍佈鄉村、宗族組織的特點,在“廟產辦學”運動仍不容小覷。正因如此,張之洞在著名的《勸學篇》中論及廟及廟產的改造、征用時,既“可以佛道寺觀改為之”,以補充辦學場所之不足,又“可以祠堂之費改為之”,以補充辦學經費之不足。 歷時性地來看,在書院、學校等傳統教育資源無法滿足新式教育建制需求的情况下,“廟產辦學”政策假寺廟建築作爲校址校舍,以其附屬經濟產業計提、撥充作為經費收入,試圖以此來彌補國家財政教育經費之不足,使之成爲現代化建制發生的公共場域、資金來源;在紓解教育經費困局的同時,也促進了以“反對迷信”“改良風俗”等社會運動的興起。在民族國家構建的歷史語境中,這一進程不啻為“一種在現代的標識下的利用”。 爰及于此,本文研究着意将清季(1898年-1912年)溫州地區廟產辦學的地方實踐與時代過程相結合,通過對孫詒讓人生最後十年辦學成果的回顧,對溫州府屬瑞安、平陽、永嘉、樂清等縣新式學堂創辦過程的梳理,着重考察學校創辦對寺廟建築及寺產經濟的“現代化征用”,分析清季溫州地區寺廟“現代化征用”的時空過程,以期對其“廟產興學”政策的地方實踐成效有所評介。 三、自強之原,莫先于興學 光緒二十八年(1902年),通常被認定為溫州地區“廟產辦學”運動的發端。這一年,時年五十五歲的孫詒讓將瑞安縣城內東南、東北、西南、西北四隅的舊廣濟廟、忠義廟、關帝廟、顯佑廟改造為蒙學堂;平陽陳子蕃、王志忱利用嶼邊集福寺、古鼇頭楊府廟創辦集福蒙學堂、鼇江蒙學堂;樂清曹文昇在大荊改印山書院為蒙學堂。確切地說,1902年只是溫州“廟產辦學”運動中新式小學教育的開始,而“借廟辦學”的其他新式職業教育則出現得更早。 早在光緒二十二年(1896年),為講授算學而創建的新式學堂“算學書院”設在瑞安縣內卓公祠,成為清末溫州征用廟產、興辦學務的起點。是年,被算學書院(后定名為“計學館”)征用的卓公祠,是一座肇建於明代弘治年間(1488年—1505年)的鄉賢祠,用以紀念本縣在明初湧現的才子卓敬。或因卓敬本人精通曆算之學的緣故,故借用其祠址興辦新式算學教育,故孫詒讓等地方菁英“因議擇定城內縣前橋下直街原有卓公祠……以寓紀念前哲、啟迪后賢之意”。正因如此,新式學堂對這間祠廟的征用,至少在學理上是名正言順的。孫詒讓等人將舊祠宇改建一新,建成會堂、教室、操場、自修室、閱報室等設施設備,使之在學校建築的建制、功能上,與清代“科舉學校”——書院、社學和義學等三種鄉學也可當作其中一部分有所不同,相互區別。 以此為先聲,“邇來中土士大夫始知,自強之原莫先於興學”。迨至光緒二十七年(1901年),溫州地區的新式教育學堂初具規模。溫屬瑞安、永嘉、樂清等縣地方士紳紛紛對舊祠廟、宗祠、書院等舊式公共建築加以改造利用,興辦了一批以算學、外語、農桑、化學、紡織等職業教育為主的新學堂(表1)。溫州最早一批職業學校的創辦,雖是游離于傳統“科舉學校”體系之外,但顯然受到了來自地方傳統的歡迎與認同。19世紀中後葉洋務運動的興起,清廷“中學為體,西學為用”的體用之辨,仍然試圖保留儒學經典、科舉應試作為官方意識形態教育的正統地位;在此前提之下,以近代科學為主的西學教育只能作為其教育對象、教授方式的補充形式而被允許存在。儘管如此,這些職業教育重在實用,雖不能應考舉試,但以技能傍身,而與溫州當地重工商、重實業的濃厚傳統十分契合,亦因如此,職業學堂自創辦之初,普遍受到溫屬各縣子弟的青睞。 表1.1896年-1901年溫屬各縣學務興辦情況 學校名稱 | 縣屬 | 創辦時間 | 校址坐落 | 創辦人(倡建者) | 瑞安學計館 | 瑞安 | 1896 | 卓公祠 | 孫詒讓、項申甫等九人 | 私立瑞安方言馆 | 瑞安 | 1897 | 項氏宗祠 | 項申甫、項苕甫 | 溫州蠶學館 | 永嘉 | 1897 | 府城道後 關帝廟後進 | 孫詒讓 | 天算學社 | 瑞安 | 1898 | 忠義街 孫氏詒善祠塾 | 孫沖 | 永嘉中西學堂 | 永嘉 | 1898 | 九柏園頭 | 郭峰岳 | 瑞平化學學堂 | 永嘉 | 1899 | 府城詒善試院 | 孫詒讓、楊景澄、金晦等 | 私立樂西算學館 | 樂清 | 1899 | 縣城內 | 陳詠香 | 織錦學堂 | 永嘉 | 1900 | 府城道後 關帝廟 | 徐象嚴、徐鴻壽、徐定督等 | 藝文中學堂 | 永嘉 | 1901 | 海壇山 藝日書院 | 蘇威廉 (William Edward Soothill) |

“借廟辦學”是“廟產辦學”政策的基本層面。新教育對舊建築的“征用”,除祠廟場地租借、借用之外,學堂教育與寺廟產業之間尚無直接經濟聯繫。康有為“改諸廟為學堂,公產為公費”的奏議,試圖利用對舊學款產和社區公產,但亦因其背後濃厚的傳統制度背景和社會習俗,這些款產的經營、計提、公用都需要地方菁英階層的熱情參與。因此,孫詒讓、黃紹箕、黃紹第、項申甫、項苕甫等溫州地方菁英在新學堂、新教育創辦初期的積極作用,無疑是示範性的。與此同時,教會學校藝文中學堂的創立,不僅僅是原有學塾規模的簡單擴大,而是溫州近代新式學堂、學校走向“教育機構化”(Institutionalization)的開始。相較之下,溫州其他學校創辦過程,仍有賴于地方菁英之經營,校舍、經費全無制度保障,多臨時征用、籌集等權宜之計。據溫州留日學生假“浙江同鄉會”名義在日本刊發的《浙江潮》上的統計,1896年-1902年瑞安城內的辦學,僅瑞安普通學堂另有“庫串之加厘、種種之地方稅”兩項相對穩定的財源,其餘絕大部份學校經費來源仍係地方募捐、學費募集,有賴于“紳富之捐輸”。 光緒二十七年(1901年),清廷頒布自明年始改科舉,廢八股的詔令,對“科舉學校”體系進行應試改革、教育改革,取而代之以新式教學形式、教育內容,仿西方學制的新式初等學堂在各省府縣推而廣之,并在以後數年隨着清末新政改革進程不斷推進。1903年,清廷頒佈《奏定學堂章程》之後,溫、處兩地的教育改革、學務創辦有所發展。此一發展趨勢雖受次年“浙江事件”的影響而有所滯緩,但是隨着溫處學務分處的成立逐漸改善。 1905年10月,孫詒讓代表溫、處兩府士紳向浙省學務處奏請成立“溫處學務分處”。據《溫處學務分處紀略》所載,其人員組織、籌備設立大致如下: 溫處兩府聯合設立學務分處,推舉孫詒讓為總理。初,青田陳蘭熏、平陽黃溯初、永嘉吳碧華,三君歸自日本,以兩府距省較遠,新學尚未大興,建議設一管理學務之機關,集群萃力,聚財舉事,上為政府之輔助,而下以廣其勸導。三君乃括溫州、樂清、平陽、泰順及處州龍泉、青田等士紳,瑞安則由郭筱梅、楊志林參加,共計五十餘人,集議永嘉張氏池上樓,眾謀僉同,假永嘉城内紗帽河沙氏宗祠設籌備處。 這一機構成立后,在孫氏擬定的《溫處學務分處章程》指導下,溫處兩地學務在1906年-1907年進入快速發展期。按照孫詒讓的設想,“其未成立各鄉鎮,由處派員切實調查,劃定學區,分函各該地公正紳士,百端勸導,迅速籌設,其有別種障礙,分處力任後援,并定獎勵辦法。於是溫屬各縣士紳,始踴躍興辦,各屬小學,乃漸漸增多矣。”不可否認,“溫處學務分處”的辦學思路沿襲或者借鑒了溫州地區士紳辦學的經驗,旨在鼓勵、發動地方菁英階層的力量投入到地方學校與教育。而在此過程中,一批從日本留學歸來的溫州籍留學生的作用亦不容忽視。曾經遊學日本的黃溯初、吳碧華、陳蘭熏,則能夠將日本現代學校教育興辦的理念與經驗加以運用,督導、促成了本地社會近代化教育事業的發展,從而進一步豐富和完善了既有的辦學思路,辦學效果在數量上也超出預期。溫處學務振興之後,新式學堂、學校對舊寺院祠廟,以及舊公署、舊書院、舊宗祠等傳統資源的征用,也隨之達到一個空前的水平。 四、清季溫屬廟產辦學之量化 1896年-1908年,溫州地區新學創辦,無論是各式新學堂數量還是創辦時間,都是領先于當時毗鄰的處州地區。與處州相比,溫州地處沿海,經濟較為發達,府縣文風較盛,人才輩出。自十九世紀四十年代溫州開埠以來,西學風氣影響漸深,《申報》、《萬國公報》等報紙,經孫詒讓等引介,從外埠傳入溫州開啓民風;加之黃紹箕、黃紹第,孫詒讓,項申甫、項苕甫、黃溯初等溫州地方菁英的廣泛經歷,遠至京師、上海、武漢乃至日本遊歷觀風,對西學、洋務等認識頗深,“不講新學者,遇變無進身之階,平時無自全之路,此絕無疑者也”,熱衷興辦學務,尤重鄉梓教育,辦學效果卓著。 至光緒三十三年(1907年),孫詒讓在《溫州辦學記》中對當時溫屬各縣小學堂辦理情況進行了回顧: 初級小學則平陽最多,樂清次之,瑞安又次之。瑞安城內公私所辦有五六區,鄉間有廿余區;平陽江南鄉有三十餘區,南北港有數十區;樂清則西鄉、東鄉各有數十區;永嘉舊無蒙學,自前年城內外始有數區,然皆未甚合法,鄉間尤少,去年下湖鄉始有三區,上湖鄉有一區,永強有一區,皆自稱兩等,然實則并初級亦未完全,尚須努力改進也。此外,泰順、玉環城內,均有官辦一學堂,然學生甚少,教員亦止兩三人,學科未備。本年玉環似略有改良之意,而泰邑則仍前簡單,一時未能開通。 孫氏對光緒二十八年(1902年)以來溫州府屬各縣小學興辦情況的總結,符合光緒二十二年(1896年)以來溫州地區廟產辦學發展的基本脈絡。從廟產辦學運動的過程來看,瑞安辦學最早,但多在縣城,鄉村較少;樂清辦學較晚,由東、西兩鄉起,而後來居上;永嘉雖是郡城,然發展尤為緩慢;至於泰順山鄉、玉環海島則因條件簡陋,發展未及。至光緒三十三年(1907年),溫州府屬各縣已經創辦新式小學118所。根據俞天舒的統計,從光緒二十二年至光緒三十四年(1896年-1908年)的十餘年間,溫州地區共創辦、新建各類新式學堂學校200所。其中光緒二十七年至光緒三十四年(1901年-1908年)間,溫屬各縣共新辦各類新式學堂191所,占到清末溫州地區辦學數量的95.5%。通過對上述各學堂創辦年代、校址坐落的匯總統計、定量分析,為廓清清季溫州地區“廟產辦學”形勢之發展,評介“廟產辦學”政策之成效,奠定基礎。 通過對諸校校舍勘址的歸納,主要來源有:一、寺觀庵堂祠廟;二、宗祠;三、舊書院舊學塾;四、舊衙署機構;五、住家民宅。其中第一、二、三類是傳統社區(村落、宗族)公共空間的主要類型,在府、縣的城鄉地區都有分佈,而第四類官署區主要在府縣城內有分佈。相關情況大致如表2所示: 表2.1896-1908年溫、處新學校址擇定情況統計 校址類型 | 溫州府屬新學 | 處州府屬新學 | 數量 | 比例 | 數量 | 比例 | 寺觀、庵堂、祠廟 | 47 | 23.5% | 38 | 35.8% | 宗祠 | 52 | 26% | 20 | 18.9% | 舊書院舊學塾 | 11 | 5.5% | 15 | 14.2% | 舊衙署機構 | 8 | 4% | 2 | 1.9% | 住家民宅 | 8 | 4% | 6 | 5.7% | 不詳 | 74 | 37% | 25 | 23.5% |

統計結果表明,在可諸查考的校址類型中,新式學堂對寺觀、庵堂、祠廟及宗祠的征用比例無疑是最高的,遠遠超過了對書院學塾等傳統教育資源的接收程度。前者達到50%左右,後者則平均不足10%。進一步而言,在溫州地區所征用的47個寺觀、庵堂、祠廟中,有10個佛寺道觀(21.3%),其餘37個係民間信仰祠廟(68.7%);在征用的52個宗祠中,10個在城(19.2%),42個在鄉(80.8%)。三組數據的揭示,試圖表明清季溫州的廟產辦學運動,經歷了一個從城市向鄉村發動的過程。在此過程中,鄉村基層的公共資源(祠廟、宗祠)得到了充分調動與利用——值得注意的是,與傳統宗祠內設塾有所不同,新式學堂、學校對於鄉村宗祠建築的現代化征用,打破了一村一姓族學、族塾限於血緣共同體內部的教育傳統,實現了地域共同體之間教育資源的進一步整合與利用。 再以溫州府屬各縣的情況來看,諸縣辦學對寺觀、宗祠等建築的征用比例大體相當,保持在50%左右。然其比例構成中,溫州府內則顯現出南、北之間的地域差異。瑞安、平陽與永嘉、樂清的兩組數據略有差異——瑞安、平陽兩縣對寺觀庵堂祠廟的征用比率幾乎是永嘉、樂清的兩倍多,而宗祠征用比率尚不足永嘉、樂清兩縣的三分之二。具體如表3所示: 表3.1896-1908年溫屬各縣新學校址擇定情況統計 校址類型 | 瑞安縣新學 | 平陽縣新學 | 永嘉縣新學 | 樂清縣新學 | 數量 | 比例 | 數量 | 比例 | 數量 | 比例 | 數量 | 比例 | 寺觀、庵堂、祠廟 | 14 | 36.9% | 18 | 32.8% | 7 | 13% | 8 | 17.9% | 宗祠 | 9 | 23.7% | 11 | 20% | 17 | 31.5% | 15 | 33.3% | 舊書院舊學塾 | 1 | 2.6% | 1 | 1.8% | 6 | 11.1% | 2 | 4.4% | 舊衙署機構 | 1 | 2.6% | 1 | 1.8% | 3 | 5.55% | 2 | 4.4% | 住家民宅 | 0 | 0 | 5 | 9.1% | 3 | 5.55% | 0 | 0 | 不詳 | 13 | 34.2% | 19 | 34.5% | 18 | 33.3% | 18 | 40% |

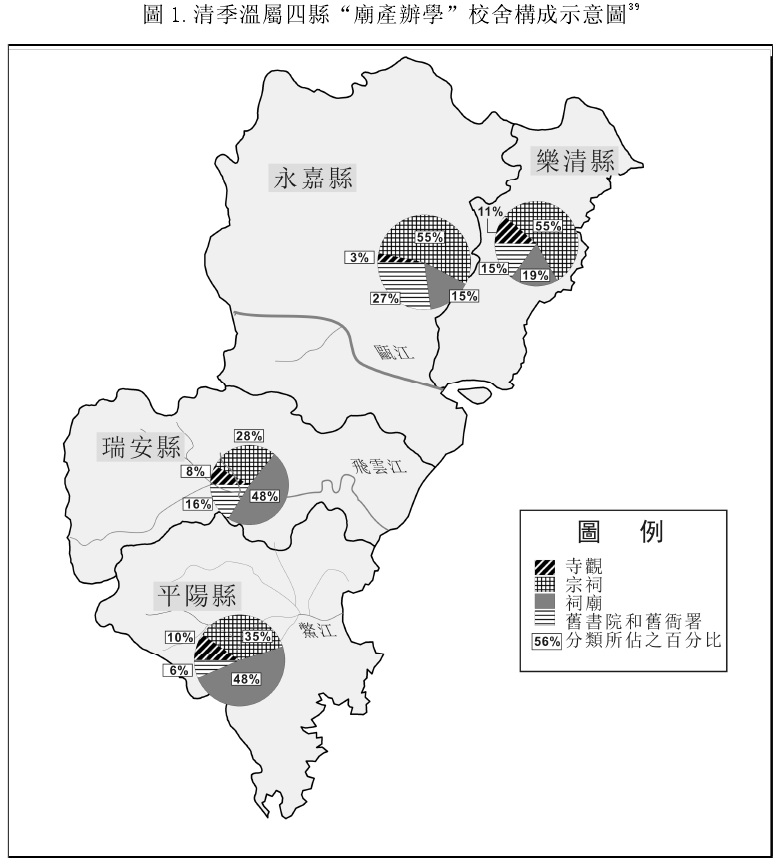

這樣的結構差異,與其認為是數量的,毋寧認為是地域分佈造成的(圖1)。在清末新政學務興辦過程,溫州府諸縣的發生次序是“瑞安先成,平陽、樂清繼之”,溫州附郭的永嘉縣則等而次之,泰順、玉環最末。

以瑞安、樂清為例,溫州府內南、北兩縣辦學成功的原因,至少在主導力量、辦學方式上各有不同。瑞安辦學的成功,得益於以孫詒讓、黃紹箕、黃紹第、項申甫、項苕甫等為代表的,一批出身正途、擁有一定位階、學銜與官銜的精英人士的有力支持。與之相比,樂清縣內東、西鄉新學創辦,雖然受到了瑞安辦學的影響,但是樂清地方紳富的有力資助,則是其辦學成功的基礎。樂清辦學“六君子”的功名出身——吳熙周為清拔貢,陳錫麟、倪邦彥為清庠生,石蘊輝曾任溫州府中學監學,鄭良治為清廩生,而馮豹則從未習舉子業,較之瑞安孫氏、黃氏等人的社會地位相去甚遠。兩縣主導辦學社會階層的不同,各自利用的策略和資源也不相同,進而對兩縣辦學方式產生影響。與瑞安辦學有所不同,樂清縣辦學首在“召集倡捐田畝會議”,“繼擇學堂基址,擬建校舍”。 由此可見,在清季溫屬各縣學務創辦的初期階段,地方文化菁英動用地方資源的影響力,在當時、當地是其他階層所不能比擬的,而地方紳富所能憑藉的,則是依託于社區(村落、宗族)力量來爭取辦學。從這個角度來看,清末溫州廟產辦學的城鄉差異確是值得關注,深入研究的。 五、溫屬鄉村之“廟產辦學” 中國傳統社會“士農工商”四民身份,除農民外,其他三類人群大多生活在城市。居處在鄉村的農民數量佔絕大多數,但是明清社會身份的低流動性,造成了城鄉二元社會結構之間的差距擴大化。據測算,清末全國各地各類寺觀庵堂祠廟的總數量大約在200万-300万之間,其中絕大多數分佈在農村。如何征用農村地區的寺觀庵堂祠廟、宗祠建築,進而改造改善農村辦學條件,促進了農民子弟的身份流動,成為評介清季“廟產辦學”政策的關鍵所在。 以清季溫州地區廟產辦學的實踐經驗來看,政策執行、施行的深度與廣度,隨著時間的推移,經歷了從城市示範向農村動員的過程演變。應當注意到,鄉村興學與城市辦學之間存在一個時間上的滯後。從中不難看出,清季溫州城市、鄉村新式學校教育創辦機制的不同。1896年,孫詒讓等在瑞安縣城卓公祠創辦瑞安學計館作為城市創辦新學的發端,而溫州地區第一批鄉村新式學堂的創辦,則以1903年12月至1904年初瑞安西港鄉(今文成縣)大峃群益兩等小學、來暮鄉江上養正初等小學為發軔。究其原因,瑞安城內一系列辦學事件的漣漪,雖在縣內影響廣泛,但是在此期間鄉村辦學遲遲難成的原因,則是苦于經費保障沒有落實。光緒二十九年(1903年)《奏定初等小學堂章程》出臺,為鄉村初等小學堂經費籌集提供了政策依據——可酌提充用“賽會演戲等一切無義之費積有公款者”,或以“一城一鎮一鄉一村各以公款設立”,或“各以捐款設立,及數鎮數鄉數村聯合設立”。與此同時,溫州各縣除個別鄉鎮書院改建為學堂之外,例如,樂清大荊印山書院1902年改印山蒙學堂,即遵光緒二十七年(1901年)八月初二日將書院改設大、中、小學堂的上諭,改設其為蒙養學堂,其他諸縣鄉村學堂興辦時間較晚,集中在1906年、1907年。 表4.1902年-1908年溫州鄉村學堂歷年興辦情況 年份 | 1902年 | 1903年 | 1904年 | 1905年 | 1906年 | 1907年 | 1908年 | 數量 | 3所 | 3所 | 6所 | 7所 | 35所 | 49所 | 15所 | 比例 | 2.55% | 2.55% | 5.1% | 5.9% | 29.7% | 41.5% | 12.7% |

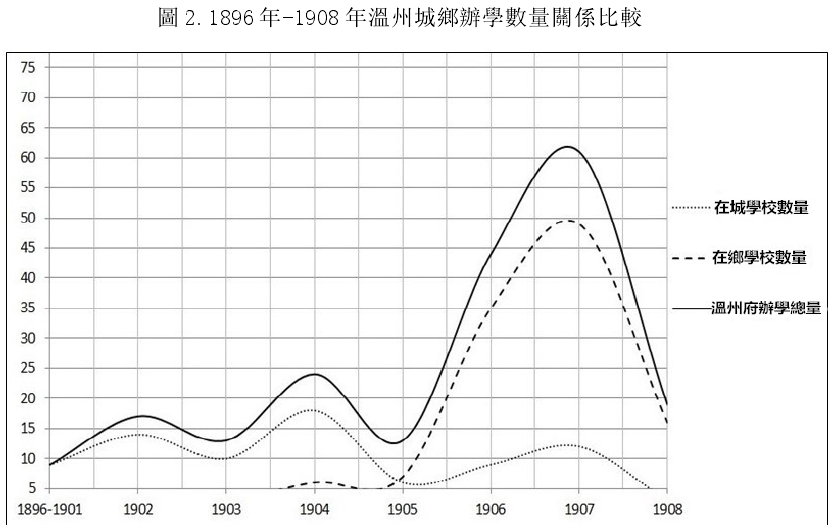

溫州府屬各縣鄉村廟產辦學的數量在1905年之後顯著增長,在此之後鄉村辦學數量遠遠超過城內,而在此之前府城、縣城內的辦學數量要高於鄉村(圖2)。 不可否認,在廟產辦學運動伊始,城市往往作為治所所在,由于與政治中心距離較近的空間聯繫,且地方紳士在城居住生活,使得各項政策和措施先自府城、縣城開始,漸次而及鄉鎮、村莊。但是,在政策實行和措施應對方面,從後期辦學數量的相對增長而言,鄉村辦學前景是廣闊有為的。在溫州地區的鄉村辦學實踐中,“數鎮數鄉數村聯合設立”籌設公款的形式,更多表現為同宗不同支派的地域共同體,提取以族產、公產來充作辦學經費。所以,鄉村辦學在校舍建築上,主要表現為對宗祠的現代化征用——在118個鄉村學堂中有40個(33.9%)是在宗祠中辦學。樂清農村初級小學的校舍,習慣上借用當地宗祠,而木石結構的祠堂本祭祀祖先,通常六櫺五間,中央大堂三間且無障壁,新辦學校的教室就設在兩廡;在辦學經費上,凡有祠堂田或上墳田的宗族,大都將此項眾產轉讓給學校作為固定產業。

在公產、眾產的劃撥上,大部份宗族的公產、眾產多掛名在祠堂、寺廟名下。例如,在1908年永嘉縣昆崗四等小學堂的辦學堂議據中,潘氏七房眾不但將集相寺田租額撥充為新式小學堂辦學經費,也將部份寺廟建築撥給小學堂開辦教育。茲將“辦學堂議據”全文抄錄如下: 辦學堂議據 立辦學堂議據。昆陽七房衆等議將集相寺帶管之長礱、寮垟、坑下寮、嶺頭寮、高岩寮、吊坑寮,並無僧住持所有房業,除齋夫奉值香燈、燒茶外,撥充昆崗四等小學堂,以作經費。 此係各房妥議,各心允服,恐口無凴,立辦學堂議據為照。 大房阿登,二房冠英、聖卿、綱甫、毓文, 三進屋石生、貳如、周山、子燃、興卿。對座三房瑞勛 六房慶星,七房士郎,柳下園東生、綱卿、統坤,前婁聲鑾、錦池, 鵝溪壽謙、炳貴,下四房步池,老二房忠良, 三房鳳生,四房振賓,五房壽廷,中婁瑞祿, 願辦學堂 僧仁齋(親筆) 光緒叁拾肆年正月(1908年)立辦學堂議據各房眾等 執筆 雲卿 在這份契約最末,寺廟監管僧人仁齋對上述約定事項簽字畫押,附議廟產辦學的決定。潘氏家族作為昆陽四等小學堂的發起者,在計提、撥充集相寺田產的同時,將寺廟房產的大部份用於學堂校舍;作為寺廟檀越的潘氏,也為寺廟僧眾基本生活所需、日常宗教活動等保留了基本的經濟供養,從而形成了寺廟與學校並立、寺僧與學生共存的日常景象。類似的情形,在近代中國鄉間公開辦學的廟宇中並不鮮見,“還是保守着一切古舊之風……教室只是廟宇,不是為興學而建的”。即便是辦校在三十年后,寺校共存的場景仍然保存如初。在舊永嘉教育局民國二十八年(1939年)的一份視學記錄中,“區立昆陽小學,校務分掌有條,設備亦妥,教學依照進行程序實施,校內有地人佔住及禮堂佛座尚在,殊多不便,應行遷移”。 諸如此類地方廟產辦學的案例在光緒末年的溫州各縣並不鮮見。根據溫處道省視學務對1906年前后平陽縣內創辦的學堂進行詳細調查(附录三),內容涉及地址、校舍、教員、科目、學生數、歲入歲出等項目。平陽新建51所新式學堂中,有33所學校校舍來自佛寺、民間祠廟以及宗祠、舊書院、舊公署等建築,所佔比例高達65%,其中宗祠建築達13所之多。至於這些傳統公共空間的建築實體是否適應新式學校教育的需要,從實際調查情形看來,絕大部分的傳統公共建築是無法達到、實現新式學校的辦校條件和教學要求。即便如此,溫屬諸縣鄉村地區的廟產辦學、公產辦學仍在1907年、1908年間蓬勃興起。 六、余論:從明中葉“整飭庵堂”到民國“廟產辦學” 明中葉,溫州府平陽縣內遍佈城鄉的大小庵堂,先後經歷了兩次大規模的改造。弘治二年(1489年)縣令王約“改庵立師,以訓鄉之子弟”,整飭縣內尼庵五十餘處,悉作社學,用以教化鄉村子弟。萬曆十六年(1588年),縣令萬民華“发隐占之产,改淫尼之祠为之(社學)”,試圖重建鄉村社學系統。從弘治二年至萬曆十六年,前後時隔不足百年,而“庵堂”與“社學”在同一建築空間中反復更替,先是庵堂改作社學,社學復為庵堂,庵堂再改為社學。這一反復更替的過程,表明官方所倡導的社學系統對於地方社會的適應性並不穩定。正因如此,萬曆以後的社學系統,至康熙初又多復為庵堂。之所以會造成這種不穩定性,或受到地方上寺產形態、信仰觀念的影響。 兩次大規模的尼庵整飭運動,主要針對“庵堂”。這些規模較小、捐助較少且帶有私人性質的“庵堂”,接受當地社區的經濟供養,滿足村社私家宗教用途,成為社區組織的活動場所,“大抵村氓妇女类多崇信佛法,每数百家辄辟一舍为聚会膜拜之地,此其所以眾也”(劉紹寬語)。這些庵堂多在鄉村,“寺观庵堂遍邑内大都,私建者多”,且其經濟權屬是私有的。所以,明代地方官府推廣社學,僅通過征用庵堂建築,試圖改變鄉村的文化面貌,而不涉及經濟權屬,則庵堂雖為社學,旋復為庵堂矣! 信仰觀念的影響,具體言之則是地方信眾的信俗習慣與宗教觀念。佛教寺廟庵堂非但是個人頂禮膜拜、懺悔救贖、且修來世的宗教場所,同時也是救濟貧困、扶助孤老的慈善機構。民國時“(平陽)邑中僧尼多出於貧家子女。橫江以南貧民多子或失業者往往為僧,江北則多送女為尼,以故江北多尼院而江南多僧徒……然以拜经礼忏为来世积赀之说,妇女不问老少入寺烧香”(劉紹寬語)。另一方面,佛教徒所持“因果報應”的宗教觀念,對類似“整飭庵堂”的毀廟事件有所批判。嘉靖年間,生活在浙江北部嘉善縣的地方精英袁參坡(1477年-1546年)對“毀寺廟、辦書院”的現象予以指陳。作為一名篤信教義的佛信徒,袁氏指出“吾目中見毀佛闢教及拆僧房、僭寺基者,其子孫皆不振,或有奇禍,碌碌者姑不論……論其毀法輕教,寧無報乎?”此類“毀廟辦學”在“廟”與“學”之間,以儒學教化自上而下地改造民衆宗教信仰,不但“毀法輕教”,且有違時人因果報應的現世觀念。作為一種心理反彈,信眾捐資修繕重建庵堂者不在少數,故鄉村庵堂隨之復建亦在情理之中。 由王約、萬民華兩位地方官員主導的“整飭庵堂”運動在平陽轰动一时,其“發隱占之產”“改庵立師”以振興社學的政治藍圖,亦因其政策成效乏力而行之未遠。然而,以明代“毀廟辦學”反觀清季“廟產辦學”,並將其作為一種“地方經驗”在後者的研究過程中加以借鑒,不無助益。至少在信仰體系劃分、寺廟建築形態、社區宗教生活、寺廟城鄉分佈等諸多地方因素,從明代中後期直至帝制晚期,仍然保持了相當完整的、穩定的社會結構。無論是停滯的帝國還是缺乏流動的社會,清季以來溫州地區的“廟產辦學”政策及其運動即脫胎于這樣一個地方社會環境之中。 有關清末民國溫州“廟產興學”及其政策實踐的地方性研究,以光緒二十八年(1902年)瑞安孫詒讓在城改造舊廣濟廟、忠義廟、關帝廟、顯佑廟為新式小學堂進行四隅辦學為肇端,至光緒三十三年(1907年)溫州府屬各縣已經創辦新式小學118所。與清末的廟產辦學相比,民國新式學校教育的普及從城市走向鄉村。至民國三十三年(1944年),各類初級小學數量已經達到2243所。其中,永嘉全縣的小學數量已經達到758所,占全部總量的33.8%,而同期樂清縣創辦小學的數量僅為275所,為永嘉縣的三分之一強。在1944年的溫州地區小學發展統計中,至少超過70%的初級小學位於鄉村,而這些鄉村小學的選址、建築多依地方上的祠廟、祠堂而建,且早期教育經費的來源也與這些廟產、族產相關。據不完全統計,1944年永嘉全縣有62%的小學校舍建築是以祠堂、廟宇作為校舍,而這一比例在鄉村地區可能更高。 綜觀近代溫州地區初等教育事業,二十世紀三十年代的最初五年是發展極為迅速的時期。以樂清縣為例,從1930年到1935年間,全縣新增小學78所,淨增幾近40%。即便如此,也無法就此判定新一輪廟產辦學運動高潮的到來。翻檢這一時期舊永嘉教育檔案,不難發現在民國二十二年(1933年)至二十四年(1935年)間有關請立(或核准)25所私立小學的申請案中,幾乎全部被當局駁回。對於申請案卷中諸如宗族代表、鄉長村正、行商經理、渡工船夫、無業遊民等各色代言人而言,改建地方寺廟、宗族祠堂,動用相關族田、廟產進行辦學的初衷,並非出於對既有小學格局的補充和完善,以及地方教育資源的集中。在當局的駁論中,這些申請均被視作企圖為充作“校產”的田產、廟產逃避教育田畝捐——畝捐制度由平陽縣政府於民國二十一年(1932年)首創並在各縣推廣。 這一系列案例的揭示,解釋了上述各類租額簿冊、分撥書契等民間文獻進入檔案文獻系統而加以保存的時代動機——當時各鄉村學校校董會對近年校基金運作的完整記錄呈交教育局審核備案;另一方面,又試圖說明廟產辦學在當時鄉村社會中存在“上有政策,下有對策”的改造利用,即隨著溫州地區新式學校教育的普及,此時情形已非清季自上而下的政治運動、文化改良、教育改革,取而代之以自下而上的以經濟博弈為主的地方利益保全。由此可見,與清季的“廟產辦學”相比,廟產向校產的過渡、轉變,也就是近代以降圍繞“產”的社會化、公益化——從早期的“借廟辦學”到“廟產辦學”、“公產辦學”,再到“造產辦學”、“生產興學”,學校教育經費來源日益擴大化、制度化。 (原載康豹、高萬桑主編:《改變中國宗教的五十年,1898-1948》,中研院近史所,2015年,注釋從略)

祁剛_清季溫州地區的廟產辦學.pdf 祁剛_清季溫州地區的廟產辦學.pdf

|