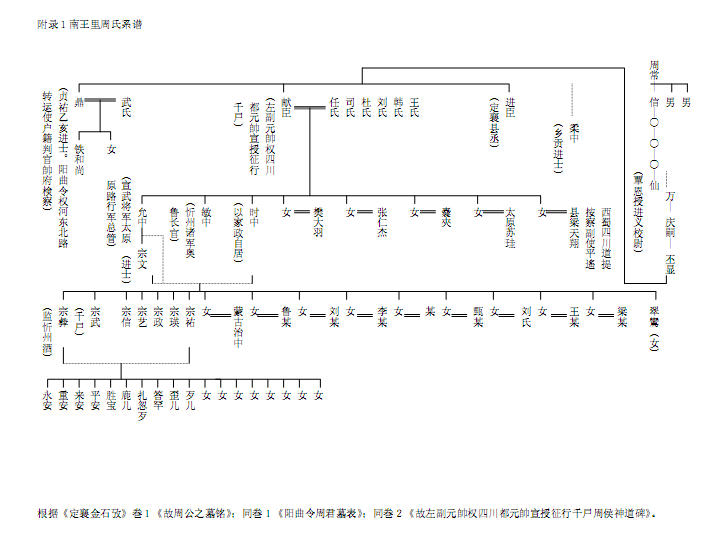

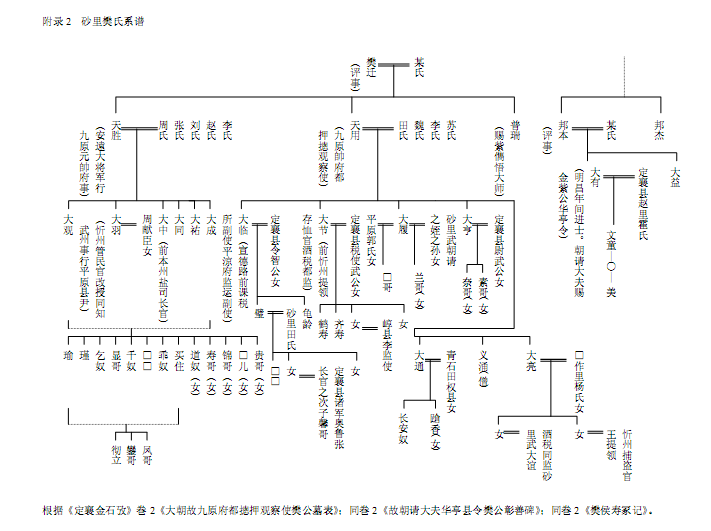

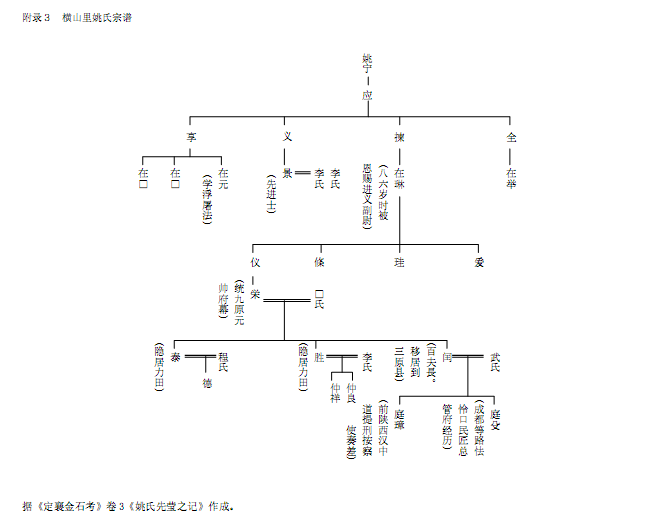

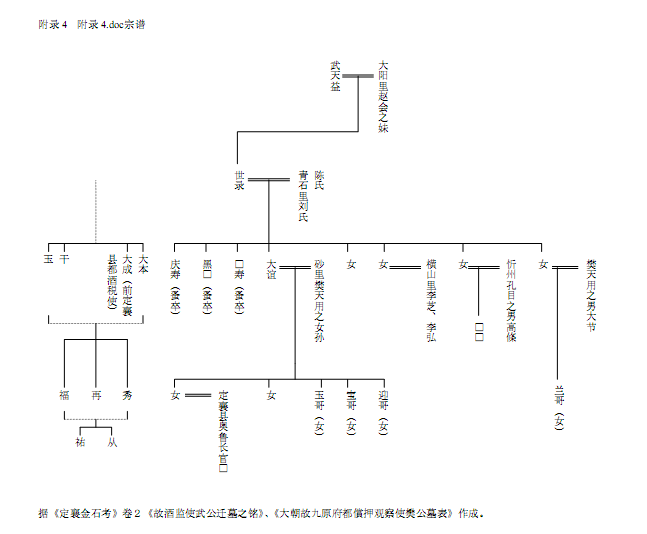

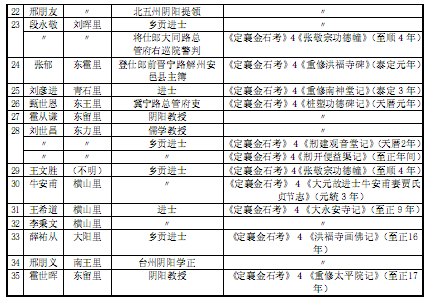

蒙元统治与晋北地方精英的变动 ——以《定襄金石考》为中心 早稻田大学 饭山知保 公元12到14世纪,以江南为中心的中国南方地区,在经济、人口等方面取得了很大发展,奠定了后来中国各地社会宏观发展的基础。众所周知,中外学界早已注意到中国南方社会在12到14世纪经历的变化,对这一时期中国南方的政治、经济、思想等各领域进行了许多研究。最近蒙元史研究者也从新的角度,探讨蒙元统治在中国南方的意义与影响、与当时中国南方社会的关系等问题,获得了较为全面的研究成果。 但是,由于目前蒙元时期社会史研究的对象比较偏重于中国南方,对12到14世纪中国社会的认识上还存在着许多空白。这一时期的北方(华北)地区的社会现实,也必定在一定的程度上受到女真、蒙古等外来民族统治的影响。北宋灭亡后,北方社会应该经历了与当时中国南方不同的社会变迁,而考察明请时期到现在中国南北社会的差异时,这一历史时期北方的社会现实也可能为其关键之一。但由于有关研究的数量还不多,现在无法确认上述的推测。 迄今为止,对这一时期北方的社会现实,不少学者在乡村制度、户籍制度、税制、人口数、人口移动、生活习惯、宗教活动、蒙古王侯的分封地(投下)、战乱时期的武装势力(“汉人世侯”等)等各领域进行了充分的研究。不过,虽然我们已经了解了当时王朝掌管乡村、税收、分封王侯的情况,以及当时北方社会的人口、衣食、信仰、以至战乱时期武装势力的统治结构等问题,但我们却不太了解有些比较基本的问题:通过长期战乱和女真、蒙古所建立的新统治制度,究竟给北方社会带来了怎样的冲击?在女真和蒙元统治前后时期的北方社会历史过程中,是否留下了明显的断裂?如果外来民族的征服没有改变以往的社会结构,社会精英家族也有显著的延续性吗? 目前,民间武装势力研究的主要对象是金末元初的“汉人世侯”。由于其史料有限,人口移动研究也主要考察辽宋末金初、金末元初的战乱时期。乡村制度研究的对象几乎都是元代社制,而一般以蒙元初期到中期为对象时期。对户籍制度、税制、人口数、生活习惯、宗教活动等所研究的时期,一般均包括12到14世纪。换言之,以往的研究大部分从王朝、武装势力或者宗教集团的视点来进行考察,虽然给我们提供了许多启发,但对于基层社会延续性的了解仍有一定的局限。 近年来,碑刻史料的陆续出版,不断深化了我们对契丹、女真、蒙古统治下的中国社会的了解。其中,以蒙元时期为中心,来自12到14世纪的史料为数较多,比较深入地记录了当时的社会现状。本文以具有特别丰富碑刻史料的山西忻州定襄县为主要对象,尽量再现12到14世纪定襄县精英家族的变迁,以期具体地探讨女真和蒙元统治对北方社会的影响。目前,定襄县现存的金元时期的碑刻已经不多了,但幸运的是,当地学者牛诚修(1878-1954)收集了87通碑刻,在1932年出版了《定襄金石考》。有了这部稀有的史料集,我们可以比较仔细地理解北宋末期到蒙元中期的当地精英家族的变迁。 在当时北方地区,晋北是蒙古最早攻占的区域之一,后来也没出现过大有势力的汉人世侯,在金末元初应该是受蒙古统治的影响最大的地区之一。当然,定襄在当时北方只是成百上千的县份之一,晋北地区也并不代表整个北方。尽管如此,与其他北方地区相比,笔者仍认为定襄县是一个很值得关注的事例,当可成为探讨12到14世纪北方社会的重要起点。 一 宋金时期的定襄县与其精英家族 定襄县位于太原东北约50公里,高起的山地环抱县域的南北边,而滹陀、牧马两河从西向东贯流。在宋金蒙元时期,定襄都属于忻州。北宋时期,定襄近于辽宋境界,10世纪后期多次成为战域。澶渊之盟后,两国之间的军事冲突为数锐减,享受了超过100年的和平。除了有关自然灾害的记载,北宋时期史料很少涉及定襄县。北宋初期,在辽宋战争中建立功勋的贺惟忠(d.973),是北宋一代罕见的多次出现在史料中的定襄人。北宋时期,中央政府在河东设立了“神虎军”、“神锐军”、“广锐军”等驻军,从当地人中征集士兵。在现有史料中,北宋时期太原以北出身的科举及第者为数不多。《定襄金石考》所收集的碑刻记载中,北宋末期之前也未见有关应试者的记载。 北宋宣和七年(1125)末,金军入侵北宋,山西各地遭受迫害,出现混乱的局面。特别在山西中南部,由于金军和宋军进行大规模的战斗,受破坏程度更大。例如,金军在汾州平遥县进行大规模的屠杀,后来人们在该地发现大约4500具尸骨。另外,在潞州襄垣县,当金朝官吏正式到任以后,还经常遭受周围贼徒集团的袭击。不过,当时知忻州贺权面对金军的进攻,不战而降,所以金军没有攻击忻州一带,就继续南下。根据现存的史料,至少山西北部的破坏程度没有其他地方那么严重。那么,究竟王朝的交替给定襄县带来了什么影响? 《夷坚志》卷一《孙九鼎》记述,政和癸巳年(1113),主人公太学生孙九鼎在开封碰到已故亲戚.姑且不论故事的真假,孙九鼎这个人物在《中州集》的小传中出现过,他就是定襄人。雍正《定襄县志》卷六《人物志》载∶“孙九鼎,字国镇,青石村人。”据《夷坚志》的《孙九鼎》记载,此人在太学学术不精,所以没有发迹,但他并未放弃当官的念头。天会七年(1129)秋天,金朝左副元帅宗翰在蔚州举行科举。《建炎以来系年要录》卷二十八《建炎三年九月是秋条》载∶“云中路察判张孝纯主文,得赵洞、孙九鼎诸人。九鼎忻州人也。宣和间,尝游太学。”根据其经历,这里所说的孙九鼎和上述的孙九鼎应该是一个人。《大金国志》卷五《太宗文烈皇帝纪》也记录了这次科举,云∶“忻州进士孙九鼎为魁。”根据《中州集》卷二《孙内翰九鼎》,他的两个弟弟也同时及第。还有,当时定襄县大阳里的赵会,在天会六年燕山举办的科举中及第。 通过这样事例可以看出,即使是处在北宋末金初的动乱时期,定襄县的一些家族仍对科举有很大的兴趣。定襄县南王里的董硕卿墓志记载:“先君讳硕卿,世本定襄县南王里人也。自曾高已来,唯以淳信温润闻里。暨先君蔼然以文学成家,在亡宋日,幼习经义科,及归本朝,乃改举进士。春闱数四,每造殿庭,时与命违,不克禄位。”这些记录表明即使经历改朝换代,科举仍然广受欢迎。 金朝侵占北方后,积极地利用科举制度。特别对河北、山西,金朝直接继承北宋靖康元年(1126)的解试,举办科举。除了由于战乱荒废的河南、陕西以外,在其他北方地区,当地人士通过科举制度,比较容易地就接受了金朝的统治。其中,定襄县就是比较典型的地区。总之,宋金交替对定襄县的地方精英的影响不大。金朝时期,有势力的家族一般让其子弟努力学习应试,下面两个家族就是很典型的例子。 南王里周氏(参见附录1),历代住在南王里。北宋时期的周信,是目前在史料上可以确定的最早的族人。在他70多岁的时候,其玄孙周仙于大定十一年(1171)蒙赦恩而被特授进义校尉。金代中期的周庆嗣,在周氏家族上是第一位读书之人。他在乡里教书六、七十年,不过最终没考上科举。他的孙子周鼎(有的史料上被称为鼎臣)是南王里周氏科举及第的第一人。《定襄金石考》卷一《阳曲令周君墓表》载∶“幼颖悟,未十岁,大父教之六经,应童子举。平阳宿儒毕晋卿爱其风骨,谓当有所成,许之亲授赋学。年十六,即辞家从之。又二年,取平阳解名,三赴廷试。贞祐乙亥,程嘉善榜内及第,释褐征事郎、五台主簿。” 另外,砂里樊氏要比南王里周氏更早地成为科举官僚。不过,从史料上来看,我们无法确认金代中期以前的砂里樊氏的系谱(参见附录2)。据记载,樊大有大约出生于大定乙巳年(1185),幼年开始学习举学,不到十岁去中都登经童科第。然后,过了20岁,父亲的服丧结束以后,入仕途。 在金代(特别在12世纪60年代以后),类似事例在北方非常常见。本来,定襄县并不是出现许多及第者的地方。但是,连这么小的地方,也可以表现出积极应举的态度。这就意味着,在金代北方,科举制度是连接王朝和地方社会的有效纽带。 另一方面,从开凿渠水的活动,我们可以考察当时定襄县精英家族内部的复杂关系。受元好问到开凿者“州倅定襄李侯”之托,执笔撰写了《创开滹水渠堰记》,记述了从定襄县西北部白村附近引水,经过横山里到五台县建安口,再汇合滹沱河的滹水渠的开凿情况。根据同一史料记载,北宋时期,“有赐田百顷,因以雄吾乡”的丘村尔朱仅奴第一次试图开凿渠水。不过,人们怀疑,他一人独占利益,所以没人与他合作。大定戊子年(1168),无畏庄的信武乔公着手开凿,但由于在其他村庄碰到争端,计划受挫。承安年间(1196-1200),齐全羡虽然得到横山里“大家”的帮助,但还是没能完成该项工程。这三个人在自己的村庄里可能都是有势力的人,但是都不得不放弃自己的计划。这不仅表明开凿技术方面的困难,也表明调整村庄里的有势力者的关系,并得到他们的合作是很困难的。癸卯年(1243),横山里的“州倅定襄李侯”终于完成开凿工程。他跟其他三个人的差别,在于他有官职“州倅”(可能是忻州同知)。虽然大蒙古国时的官名有时没有实际的权限,可是他确实归附蒙古,以蒙古的权威为靠山。由于出现了官员主持开凿水渠的情形,才能解决这由来已久的问题。 总之,从北宋末期到金代,定襄县参加科举考试的家族越来越多。可以说,虽然经过王朝交替,但科举做为纽带,却把北宋以来的王朝与地方精英的关系保留下来,这种关系继续约束地方精英的行为。在科举制度上,经过了宋金交替,在定襄社会存在着比较明显的延续性。在地方精英中,利害关系一直存在着,并且非常错综复杂。有势力的家族分立在各个村庄,他们相互之间存在着竞争,但自身又努力培养子弟,试图通过科举考取官僚来出人头地。 二 蒙古的进攻与定襄县 1211年,成吉思汗开始入侵金朝,其右翼军过阴山进攻山西。上述的《阳曲令周君墓表》记载∶“贞祐乙亥……以便宜起复定襄丞。时中原受兵,所在残毁,民人保聚,多为胁从。君时佩银符兼义军弹压,以为军力不足备敌,而人无所逃死,岂乐为背逆?凡所措误者,一切贷之,县民赖以全活者甚众。”当时在定襄县,“所措误者”已经不少,金朝的统治也已经动摇。如所上述,周鼎在这一年登第。但在前一年,金朝已经放弃中都燕京,南迁到汴京,可见其颓势明显。周鼎登第后,为其母守孝,就回乡了。同年,太原行元帅府任命他为定襄丞。贞祐四年(1216),并迁阳曲令权河东北路转运使户籍判官帅府检察。兴定二年(1218),死于太原府陷落之际。 不过,南王里周氏没有与金朝同命运。《阳曲令周君墓表》记载∶ 乡曲以太原不可保,趣君弟献臣,亲谋去就。君为献臣言∶“城不保必矣。我臣子也,尚欲逃死乎?”献臣欲挈君妻子以出,君又不可曰∶“吾守官於此,而不以妻子自随,是怀二也。吾弟往,吾死於此矣。”乃与之泣,别於北门之外。是岁城陷,没於兵。实兴定二年九月六日也。 太原府陷落以前,大概以周氏为中心的南王里的人们派遣周鼎的弟弟献臣,试图规劝周鼎离开太原。但最终,周鼎还是守节殉国。从这段记述看出,南王里周氏在当时冷静地判断事态。 周献臣的神道碑《故左副元帅权四州都元帅宣授征行千户周侯神道碑》,从其他的角度描述当时南王里周氏的活动: 金贞祐初,中原受兵。阅再祀,雁门破,游骑骎骎而南。定襄膺其冲要,侯慨然聚里人戚属,堡南山之隅。明年春,大兵至。侯知河东不可保必矣,曰∶“此天也。天可违乎?与其徇匹夫之节,曷若全万人之命?”乃率众迎谒郡王于军门。王悦,时承制封拜,授定襄令。……遂从王南略太原、辽、泌、晋、绛、河、解。 雁门陷落那年,周献臣统率“里人戚属”,保聚在南王里南邻的太行山脉的分支。根据《阳曲令周君墓表》,雁门陷落那年是兴定二年(1218)左右。第二年,归附郡王(木华黎的弟弟带孙Tayisun~Dayisun),并被任命为定襄令。他参加蒙古军,转战山西中部、南部,后来,从军到西蜀远征。 另一方面,砂里樊氏的樊大有做官以后,正大七年(1230)任满,从陕西华亭县赴汴京的途中,病死于耀州。不过,砂里樊氏早就归附蒙古,当时代表砂里樊氏的樊天胜在丙戌年(1226)参加山东、淮北远征军。 以前日本学者爱宕松男探讨金末北方的“汉人世侯”时,认为周氏是支配整个定襄县的“汉人世侯”。他表明,在金末北方,各地的自卫集团并合周围的同样的集团,终于成长到州县级的集团,然后归附蒙古。不过,他只是看“汉人世侯”的称号来决定他们的支配领域,没有全面考虑基层社会的社会现实。仔细确认了史料,我们要再次检讨这样情况。 面对着金朝的衰退和蒙古的进攻,如果考虑到家族的存续的话,那么南王里周氏和砂里樊氏的行为是很自然的事。除了这两个家族以外,定襄县里的其他家族也是如此。从有关史料中,我们可以分析出以下11个在金末元初归附蒙古的人物。其出处列举在〔〕里。 牛荣,在“天朝初”从蒙古军,授征军千户、银符。牛氏世世代代住在横山里,但是没有牛荣以前的历代的相关史料。他的儿子闰于至元初成为合州总管军事,孙子安甫带乡贡进士号。在《定襄金石考》卷四,《大永安寺记》(至正九年,1349年)的碑阴,有牛荣的儿子武略将军牛海,孙子敦武校尉牛元福、千户牛元顺、进士牛元禄,合州总管军事闰的曾孙进士牛英等的名字。〔《定襄金石考》卷四,《大元故进士牛安甫妻贾氏贞节志》〕 周献臣,于1218年归附郡王带孙,授定襄县令。之后,参加蒙古军远征山西、西蜀,因战功被宣授宣武将军、金符,统率太原路的卒伍。儿子允中为宣武将军、太原路行军总管,敏中为忻州诸军奥鲁长官。其孙宗文带进士号。〔《定襄金石考》卷二,《故左副元帅权四州都元帅宣授征行千户周侯神道碑》〕 张安宁原住在南邢里。出身“田亩之间”,归附蒙古,最后为忻州长官。在《定襄金石考》卷二,《重修重阳观记》(乙卯年,1255年)里,安宁的儿子张仁杰带着知忻州事出现。关于安宁以前的南邢里张氏,没有相关史料。〔《定襄金石考》卷二,《重修重阳观记》、《州将张侯墓表》〕 赵浩,原住在胡桃园。归附蒙古,为行监军事,镇抚胡桃园一带,授金符。1235年,为行定襄县令。赵浩死后,其子沂继仕行定襄县令。关于赵浩以前的胡桃园赵氏,没有相关史料。〔《定襄金石考》卷二,《创建永圣院功德记》〕 樊天胜,至迟1226年以前已经归附蒙古,当年远征山东、淮北。最后为安远大将军行九原元帅府事。其弟天用为九原帅府都摠押观察使,其子大羽为忻州管民官。樊氏世世代代住在砂里。〔《定襄金石考》卷二,《大朝故九原帅府都摠押观察使樊候墓表》〕 姚荣,姚氏世世代代住在横山里。“国初”,与同里的李怀远一起归附蒙古,“统九原元帅府幕”。于金代,其祖父姚在琳以高龄(86岁)被赐予进义副尉。在琳的从兄姚景为金朝进士(参见附录3)。〔《定襄金石考》卷三,《姚氏先莹之记》〕 李怀远,“国初”与同里的姚荣一起归附蒙古,“统九原元帅府幕”。关于他家族的史料不详。〔《定襄金石考》卷三,《姚氏先莹之记》、《张仲威墓幢》〕 刘仲□,1245年,奉独木干(Ämügän)公主(成吉思汗的儿女)的懿旨,带金符,拘收诸路户计,被任命为真定、平阳、太原三路达鲁花赤。其子乞答歹(Kitadai)为管领平阳、太原两路达鲁花赤,忙兀歹(Mangγudai)为管领真定路□□等处达鲁花赤,扎忽儿歹(Jaqurdai~Jaγurdai)为宣授管领太原路鹰房打捕诸色民匠总管,伯颜不花(Bayanbuqa)为宣授忠翔校尉、管领冀宁路鹰房打捕诸色民匠总管,旺古歹(Öngdei)为管领北五州达鲁花赤。伯颜不花的儿子德谦为彰德路汤阴县教授,然后就太原路投下鹰房打捕诸色民匠都总管。刘氏世世代代住在刘念里。不过,没有相关刘仲□以前的刘念里刘氏的史料。〔《定襄金石考》卷四,《三路达鲁花赤刘公墓幢》〕 刘和尚,归附蒙古的时间不详。从其官名“监国公主下悬金牌达鲁花赤”来看,可能是在监国公主阿剌海别吉(Alaqai-begi)统属下的人物。刘氏世世代代住在青石里。不过,关于刘和尚以前的青石里刘氏,没有其相关史料。〔《定襄金石考》卷三,《刘思让功德幢》〕 武大谊,武氏世世代代住在砂里。大谊的祖父天益的妻子是在前面提到的天会六年进士大阳里赵会的妹妹(参见附录4)。大谊的母亲是青石里刘氏。武氏可能跟同里樊氏一起归附蒙古。〔《定襄金石考》卷二,《故酒监使武公迁墓之铭》〕 李子成,原住在横山里。其父亲广威仕金朝至蠡州酒税使。归附蒙古的时间不明,不过,最迟到1243年任命为“州倅”(可能是忻州同知)。〔《定襄金石考》卷二,《创开滹水渠堰记》〕 以上诸人虽均归附蒙古,但其具体的臣服对象及臣服后的活动是不同的。而且,其家族的由来也是不同的。例如,金代的南王里周氏和砂里樊氏出过科举官僚,周献臣、樊天胜跟元好问都有交往。这从元好问为周献臣的医书《周氏卫生方》所作的序文等中可以看出。横山里姚氏也出过进士,以上都是金代定襄县属于士人阶层的有势力的家族。但南邢里张安宁却不属于士人阶层。元好问留下的,张安宁“其於文墨,特略能记姓名而已”的记录就是有力的证明。 这些例子表明,金末的战乱给以定襄县的精英家族不小的变化。实际上,关于在天会七年兄弟三人同登进士第的青石里孙氏,在金末以后,再也无法从史料中找到的。很可能也是由于金末战乱离散,或者没落了。同样,南王里董氏也从金末以后的史料中失去了踪影。 跟其他金末元初北方一样,定襄县的归附者的官职也不一定具有实际的职权。如“定襄县令”“行监军事”和“忻州长官”,就明确了相互的统属关系。丙戌年(1226),属于金朝的常山公武仙属下的军队进攻定襄县时,樊天胜采取的以下行动就是一个证明。

丙戌之春,吾侯方从征淮海,常山军取太原及吾州。行省大帅怒其二三聚境中之民而守之,将尽戮而后已。吾侯奉郡王命,至自益都,以吾民被胁之故,不当妄有屠灭者,愬於帅。辞旨哀切,有足感动。且自与山军战斗,转战遂北,不旬日而东山平。帅知侯之忠,即日并所守者纵遣之。

行省大帅(可能是木华黎的儿子孛罗Boγul)试图杀戮希图组织自卫的定襄县人民(可能是砂里和其周边的人们)时,樊天胜一边说服行省大帅,一边组织进攻东山(五台县山间部?),平定了常山军。这是跟蒙古军将领的直接交涉,在对待常山军这件事上他完全是根据自己的判断而来采取行动的。而其他归附者完全没有介入此事。但在史料上并找不到砂里樊氏支配他们的依据。当时,归附者虽然归附蒙古,但是一般并没有接受到实际的援助。定襄县的归附者本来都是村庄的有势力者,很容易想象他们没有压倒其他归附者,掌握全定襄县的力量。他们的势力基础就是自己的村庄、其邻接地域及其当地居民。所以,归附了蒙古,但他们仍旧不得不在其势力圈内确保兵员、物资等。当然,他们也重视田地的复兴。例如,根据至正五年(1345)立石的《定襄金石志》卷四,《重开通利渠记》,砂里樊天胜疏浚从县城到砂里的渠道。在归附者的墓志铭等史料里,这种关于田地复兴的活动很常见。前面提到的滹水渠的开凿就是其中之一。 除了渠水的开凿、疏浚以外,归附者还主持了其他多种活动,保护、掌管自己的势力范围。例如,《定襄金石考》卷二,《创建永圣院功德记》载∶“父讳浩,胡桃园人氏。时方离乱,以公明果□行监军事,镇抚胡桃园一带。…至乙未年,并州县,命公(赵浩)行定襄县令。时东山余党未尽殄灭,公将胡桃园居民移於青石、芳兰、史家庄等处住坐。”胡桃园赵浩归附蒙古为行监军事,至乙未年(1235),任行定襄县令。不过,不久,由于“东山余党”的威胁,放弃胡桃园,让其居民移居到周边地区。依据《创建永圣院功德记》,后来,中统元年(1260),胡桃园赵氏在芳兰里建立了一座佛寺(永圣院),成为连接散居他乡的旧胡桃园居民的纽带。其他的归附者也主持寺庙创建、重建及僧侣、道士的招聘等活动。并且受到了人们的广泛称赞,表明了归附者在其各自势力范围内的领导者地位及其统治能力。 至于归附者的相互关系,他们之间的婚姻关系给我们提供一些线索。根据砂里樊氏的宗谱,他们跟同里武氏存在着亲密的婚姻关系。在《定襄金石考》卷二,《大朝故九原帅府都摠押观察使樊候墓表》中,出现了樊天用的同僚,或者曾给过樊天胜建议的、“监军武君”“武俭察”等称呼的人物。大概是跟同里樊氏同时归附蒙古,或者跟樊氏有合作关系的家族。另外,砂里樊氏跟南王里周氏、定襄县令智氏、平原郭氏、青石里田氏、□作里杨氏、砂里田氏、崞县李氏、忻州捕盗官王氏、南邢里张氏也有婚姻关系。这些事例可以分别两类。□作里杨氏、砂里田氏处在樊氏的势力范围内,没有什么官职。其他家族则或是归附了蒙古,或是樊氏族人上任的地方的有势力者。由此可见,樊氏一边在自己势力范围内建立坚固的基础,一边通过婚姻关系,与其他归附者结成了友好关系。 南王里周氏的宗谱上,也具有同样的倾向。这种倾向在当时定襄县相当普遍。各归附者没有压倒他人的力量,从而保持着势力的均衡。可是,我们不可以把这种倾向轻松地辐射到整个北方。例如,在真定的周边,一个县内有众多的归附者,但他们最终却一律被统一在史氏的统属下,形成了重叠的军阀势力。而同样,山东东部的各归附者是附属于李氏的统属下的。这种差异的存在,反映了金末山西与河北、山东的历史情势的不同。 首先,在山东,大概在蒙古入侵前后,被称为“红袄军”“红袄贼”等的叛乱集团已经开始活动。他们设官府,定年号,并采取保护知识分子等措施,积极地确立统治领域,推进各集团的联合。而这在晋北地区则是完全不可能的事情。另外一个重要的不同就是,河北和山东一直是蒙古、金朝、南宋激烈争夺的地域。对河北和山东,各势力缺乏确立直接支配的实力或者主观意图。金朝通过设立义军制度,蒙古通过承认归附者的既得权益而各自将一部分人归于自己的统属之下,南宋则通过介入山东的动乱而形成亲南宋的势力,他们试图相互浸透、维持其各自在河北、山东的影响力。这种情况推进各种势力间的消长,其结果便形成了真定史氏、益都李氏等的重叠的军阀势力。 不过,蒙古很早便占领了晋北地区,其统治在后来也未出现明显动摇。总的来说,在定襄县,不但各归附者没有随意扩张势力的余地,蒙古也没有认定此种活动的理由。 三 蒙元统治下的定襄县 平定了李璮的叛乱以后,忽必烈政权就着手整顿北方的统治机构。在此过程中,由于军官、行政官的兼任、军户支配权、官职世袭的废止和剥夺,定襄县的归附者们也丧失了很多势力。从而,结束了归附者们的分立状态。王朝统治得以又重新建立。然而,定襄县出仕家族的状况却表现出了与前朝统治时不同的情形。在动乱期归附蒙古而跟历代可汗、蒙古王侯有关系的大部分大姓(例如,如前面所述的横山里牛氏、南王里周氏、砂里樊氏、刘念里刘氏等家族),虽然失掉了不少势力,但是其特殊的地位也得以维持了下来,族人出任文武官僚,或者事实上仍世袭某官职,从而成为在蒙元时期定襄县的辈出官吏的主要来源。 此外,在蒙元时期定襄县,还存在着有势力的移居者。根据移居者王忙兀答儿秀(Mangγudorji)的墓铭《故四路屯田达鲁花赤王公墓铭》,我们可以知道其祖父是为金朝的镇国将军,父亲□鲁袭封千夫长,原住在东京辽阳府,归附蒙古的原因已不可考。但我们可以知道王忙兀答儿秀年轻时从军蒙古,以其战功被任命为西京、太原、真定、延安四路屯田达鲁花赤。辛卯年(1231)至翌年,任官于忻州。这大概成为以后定居定襄的契机。最至迟在至元十三年(1276),移居到了定襄县王村附近。这个家族跟其他定襄县精英家族的关系虽不清楚,但上述墓铭的末尾留有王忙兀答儿秀的末子居敬“奉训大夫、太原路总管府治中”的记录,可见其地位并不劣于其他家族。 太原府所管辖州县的不少人口在成吉思汗在位时代已经被设定为察阿歹家的分民。在定襄县,南王里的纸匠何宽在庚寅年(1290)被察阿歹的曾孙阿只吉(Ajiki,他在至元二十二年(1285)与其治下的游牧民移居到太原路)免除了杂役。除去从13世纪60年代到80年代后半期外,在太原路有很多察阿歹家诸王治下的游牧民。 在当时北方,许多蒙古王侯在自己的分地内拥有极大的权利,如权益管理、官员任免等,并且往往与其分地内的当地势力维持着坚固的联系。在定襄县,刘念里刘氏和青石里刘氏明显归附察阿歹家以外的蒙古王侯,而其他归附者,如王忙答儿秀,很有可能与察阿歹家诸王存在着某种关联。 蒙元在华北长达一百年之久没有举办科举,而设立了多样多种的入仕途径。蒙元时期睢阳(今河南商丘)人朱德润(1294~1365)所著的一篇序文,简单扼要地解释了蒙元时期的入仕途径,颇为后世学者所关注。

国家承平垂七十年,治教休明,百度具张,而取士之科尤广。凡入官者,首 以宿卫近侍,次以吏也循资。盖近侍多世勋子孙,吏也多省台旧典。自此或以科举,或以保荐,内则省台院部,外则路府州县,咸以岁月计迁,九品分 班,森佈天下,可谓盛矣。而百家九流之人,亦杂出於其间,豈遴选之多,而士之所以求进者,亦不专以儒术歟。古者为官择人,今则因人授官。古者选官侍从,今则侍从出官。古者乡贡里选,今则归官乡里。此汉世取士之杂,流弊至此,而人不之察,故毎有侥倖之心,而奔競之习相踵矣。

由此可见,蒙元时期入仕途径,要比其他朝代复杂得多。为了获得官位,最有希望的手段就是与政府高官或者蒙古王侯建立人脉关系,经他们推举而获得官位。例如,蒙元政府恢复科举以后,不少人士游学京师,还谋求建立人脉关系。许有壬描写延祐七年(1319)当时在京师午门外的猎取官位活动如下:

栝距京师半万里,水浮江淮,陸走徐袞,舟御輿戛,累数月然后至。至则米珠肉玉,旅食费良苦。然午门之外,東南人士遊其间者,肩相摩,步相踵也。盖其遊,未始无所求。其求也,未始无所挟。儒者挟其学,才者挟其文,辩者挟其划,巧者挟其艺。隨其所挟,而致其求,求焉而遂,挟焉而獲,则上书阙下,朝奏夕召可也。

这种记录当时在大都求职活动的史料为数不少。这种活动在当时史料中也成为激烈批评对象,被称为“侥倖”或者“侥倖”。后来,科举从至元元年(1335)到至正元年(1341)之间被废止。上述许有壬反对废止科举,进行了以下辩论。从他的辩论中可以看出当时入仕制度中的科举位置。

至元元年,……时罢科举诏已书,而未用宝。参政許有壬入争之。……伯颜又曰:“今科举取人实妨选法。”有壬曰:“古人有言,立贤无方。科举取士,豈不愈於通事・知印等出身者?今通事等天下凡三千三百二十五名,岁余四百五十六人。玉典赤、太医、控鶴,皆入流品。又路吏及任子其途非一。今岁自四月至九月,白身补官受宣者七十二人,而科举一岁仅三十余人。太师试思之,科举於选法果相妨耶?”

由上可见,科举再开给京师求职活动带来的影响应该不是太大。这种猎取官位活动在科举再开以后也没有停息,并在蒙元一代盛行。不但是儒家教养,如医术、天文学、语言才能等其他才艺,也在求职活动中发挥了重要作用。 蒙古王侯的封地,对当地社会提供了不少入仕机会。封地规模不大的话,入仕机会也少,晋升到资品官的希望也并不大。但是,与蒙古王侯能够建立关系的话,就可以在封地官府获得安定的地位,和世代承袭职位。正如安西王领,封地规模比较大的话,也可以被提拔到封地官府的重要职位的同时,如果取得蒙古王侯的赏识,还可以被推举担当中央衙门的资品官。从十四世纪初到中叶,大汗发布了不少诏谕,禁止蒙古王侯封地官员进入常选。这表示,当时蒙古封地属官入常选成为正规官员的地位,并不是很罕见的现象。 其实,当时定襄县也有其他人跟蒙古王侯直接建立了关系。定襄县季庄里郭仲祥的墓幢记载:“於丁亥年(1287),皇太后下行省□□□焉。举充武节将军元帅左监军悬带金牌勾当。天资英伟,刚毅中正,本路人民既服其威,阴受其赐。……子男二人,长曰德志,持盈守成,隐迹未尝欲仕。次曰德元,……德元於鼠儿年(1288),祗授小薛大王令旨。大德元年(1297),两授河东山西宣慰司札付,□充本司奏差。次充定襄县税务使。……明年,其子文炳复授宣慰使司扎付,拨充本县税务使。父子宠荣相继,乡党共称焉。文炳大德三年,再授大司徒扎付,管领太原路人匠家属提领勾当。大德五年,授宣徽院扎付,充弘州管领种田纳□人户都提领。”此外,史料中蒙古王侯亲自对定襄县发令旨等,任命官员的例子不少。 如果不能出任官位,就如上述纸匠何宽,与蒙古王侯建立了关系,至少可以得到杂役免除等特权。王锦萍教授已深入探讨,蒙元时期定襄出身僧人们得到僧官官位、保护他们法制上特权时,与蒙古大汗和王侯的关系(“跟脚”)发挥了核心作用。不如以往朝代,在蒙元时期,取得官位和权力的渠道并不单线,也没有完全根据科举等“硬的”制度。定襄县的事例显示,权力者与被庇护者之间的个人对个人的关系网络,在基层社会也十分发展,引起了金元之间的社会演变。 但是,与蒙古王侯没有特别关系的家族也具有发展的可能性。这种机会之一,是适应新的户籍制度。例如,获得儒人的身份。在定襄县便有这种情况。据《定襄金石考》卷四所收《重修南神堂记》载,金末以前就住在青石里的刘氏“昆季数世,皆以文学为业”。刘氏虽然未归附蒙古,但其族人刘居敬通过了至元十三年的选试,获得了儒人身份。也就是说,类似刘氏这样的文笔之家在通过参加选试,以抬高家族社会地位上占有着很大的优势。 现在虽无法确认蒙元时期定襄县总共出过多少儒人。但我们在一些史料中仍可以发现很多有价值的史料。附录5是《定襄金石考》中所收的蒙元时期碑文中出现的,定襄县出身的官吏、学官、进士、乡贡进士的一览表。值得我们注意的是,延祐二年的科举再开以前,是存在着一些带着进士、乡贡进士等头衔的人物的。而事实上是,科举再开以前既没有正宗的进士、乡贡进士的,金代的进士一般也自称为“前进士”。10号梅修己,大德元年(1297)称“进士”,五年称“乡贡进士”,九年称“儒学进士”。如果相信这样记载的话,那么他是从进士降为乡贡进士后,又升为进士。这在制度上不可能的。关于这些人的出身,我们缺乏相关史料。但对其中的几个人,我们仍可以推测的。例如,大德元年立石《定襄金石考》卷三,《五台山洪福院安公讲主寿塔记》的书丹者是“忻州定襄县前梅典史男进士梅修己”,就是说,梅修己的父亲曾作过县典史。14号的邢允修前后任定襄县学、平晋县学的教授,自称为乡贡进士。元代学官中,儒人较多。邢允修就很有可能是儒人。3号邢履道也是一样。从其辈份、居住地及年代来看,19号刘居万可能是,与上述刘居敬同时代青石里刘氏的族人。 由此可以推测,表格中的进士、乡贡进士的大多数很可能是当地的知识分子,尤其是儒人。虽然不太可能尽是儒人,但至少其核心为儒人。很容易想象,儒人(或者妄称“儒人”的人)自己把儒人身份代换为了进士或者乡贡进士,由此我们重新看表格就会发现,除了青石里刘氏外,其他不少家族中也有儒人族人。他们成为了仅次于归附者家族的官吏辈出的母体。如周献臣的孙子宗文称进士,牛荣的孙子安甫称乡贡进士等,当然归附者的族人也多有这种称号。可见,当时地方社会里,传统知识分子的地位还是相当高的。同时,也可以看出,当时传统的儒士与吏员之间的界限相当模糊在蒙元时期,当吏员是很普遍的出仕渠路,通过当吏员发迹的高官也很多。所以,考察蒙元时期地方社会时,儒人与吏员是不太好区别。上述定襄县的事例也就表明了这种情况。 有时,他们的职位超过归附者的家族。例如,许楫是太原忻州人。跟从元好问学习,15岁时考上诗赋选(就是儒人选试),由于河东宣抚司的推举上京师,任中书省掾。以后,又历任太中大夫、东平总管。 此外,南王里邢氏出现了充当阴阳户的族人。如至元末期,5号邢德辉(从其官职来看,与8号邢德晖是同一人)为北五州阴阳官提领、泰定元年(1324),22号邢朋友为北五州阴阳官提领、至正16年(1356),34号邢朋义为台州阴阳学正。任忻州州学学正的21号南王里邢元辅也应该是南王里邢氏的族人。充当阴阳户后,南王里邢氏得到了进步的发展。可见,充当了专门性比较高的户籍,对后来的发展有一定的有利影响。 另外,不可忽视的官员来源就是佛道两界。王锦萍教授根据《定襄金石考》已经对于蒙元时期佛道组织的社会地位和影响进行了极为深入的探讨。本文下面稍微介绍金元交替以后的变化。蒙古人对各种宗教十分宽容,授与它们免差等许多特权。所以,在蒙元时期,宗教集团大有势力。而且,定襄县离五台山很近,原来佛教很兴盛的地方,僧人的势力也很强大。其实,在《定襄金石考》中所载的蒙元时期碑刻的多是有关佛教的。蒙元时期五台山的有些高僧也出身于定襄县,他们跟皇族及王侯将相都有直接关系。据记载,从至元年间到至正年间的大约80年之间,定襄人重修了8座,新建了1座佛寺。可见佛教在定襄县的很大影响。 道士的地位也不逊色于僧人。早在1235年,全真教掌教尹志莅临定襄县,帮助归附者张安宁创建重阳观。在大概同一时期,归附者周献臣招聘全真女冠张志安,在南王里创建了道观,后来被第七代全真教掌教李志常赐名为玄元观。这样,全真教也在蒙元时期定襄县确立了势力范围。 众所周知,在蒙元时期的中国,僧人与道士之间关于寺庙等的土地、财产的纷争不少。定襄县也不例外。《定襄金石考》卷四,《重建兴国寺碑》记载:“初因犯堂规者斥之,回礼为僧,谩将本观地土等物,以为□□□□□道罔台山之权势者,而献之。彼既受口传□□□□□以观为寺,拟三清殿欲立佛像。於斯时也,敢当者谁何。然师叔某以骇缢师弟之命,而庸身。惟提点周子拒抗不从,虽被拘囚,搒掠数为,困苦百端,挫辱以至髡其发、薙其鬚,而未尝心服也。……窥逃之宸京,拜谒真人,遂赐簪冠,假吹嘘之力,诉诸朝省冤枉。上闻,钦依奏准圣旨,下冀宁有司,改正其事。於是,撤吉祥之名,复兴国之号。”特别值得关注的是,这次纷争的整个过程,没有州县官司的干涉,最后直接由皇帝做的裁断。在蒙元时期,由于僧人与道士的管理基本上归属于宣政院和集贤院,地方政府无权干涉,所以在地方社会内也形成了独特的集团。从上述史料来看,定襄县也是如此。 这样,蒙古开始支配之后,定襄县精英家族的构成更加复杂、多样了。这主要由于王朝跟地方社会的互相关系发生了变化。在金代,王朝跟地方精英的主要沟通渠道是科举,为了保持势力、发展,有势力家族没有太多的选择。不过到了蒙元时期,情况就有所不同。金代定襄县也有吏员、僧人、道士,但其影响力、势力有限,一般都超不出州县的范围,所以跟及第的儒士是不可以同日而语。但到了蒙元时期,他们与王朝之间又有了其它的渠道。简单的说,金代与蒙元时期定襄县精英家族的差别不是由于其构成的家族的起伏,而是由于王朝与其社会关系、及由此引出的社会结构的变化而形成的。 元末,总兵官察罕帖木儿(Caγantemür)及其养子扩廓帖木儿(Köketemür)占据在太原府。但至正二十八年(1368),扩廓帖木儿被明朝的征虏大将军徐达、副将军常遇春追击到忻州。大概定襄县就在此时进入了明朝的统治下。 关于元末动乱期的定襄县,相关史料极少。在清代的《定襄县志》《人物志·乡贡》或者《人物志·应例》里,虽散见周姓、樊姓的人物,但无法确认他们是否为南王里周氏、砂里樊氏的直接的后裔。关于横山里牛氏,雍正《定襄县志》卷六,《人物志·武功·明·牛林》载,牛林(牛荣的五世后代)在洪武三十二年(1399,建文元年)投充蔚州卫军,选充小旗,后来被授武略将军、保定中卫前所副千户世袭。小旗为率领十人兵士的小部队队长,这说明他是从军队的最下层开始发迹的。所以,明代横山里牛氏与蒙元时期横山里牛氏的情况是不同的。总之,元明交替也必定给与定襄县不少影响。不过,限于篇幅,这将留待日后探讨。 四 结语 综上所述,蒙古入侵造成了金元时期定襄县基层社会的重大变动。女真金朝侵占北方后,积极地利用、保存前朝制度,让旧辽宋官僚留在本来的职位上,而在此基础上进行统治。经过辽、宋、金的王朝交替期,定襄县的社会结构及精英家族的出仕战略有明显的延续性。但大约80年以后,蒙古的入侵及由此发生的长期大规模战乱使基层社会的精英家族受到了巨大冲击。蒙古入侵北方时,利用在各地发生的武装势力(汉人世侯),基本上间接地统治北方。中央集权政权的突然消灭,让地方精英靠着蒙古的权威,要建立各自势力基础。因此,随之出现的精英家族的外部条件跟金末以前也大不相同。此后,通过忽必烈政权的创新和改革,蒙元政权渐渐形成了独特的统治制度。其支配下的王朝与地方社会精英家族的关系,在中国历史上,是相当独特、复杂的。从军、仕吏、试儒人、跟蒙古王侯建立关系、充特色户计、出家等,非科举的仕途的发展,引起了家族出仕战略的多样化。可以大胆地说,通过战争和改革,蒙元彻底改变了定襄县精英家族的面貌。如上所述,在12到14世纪,晋北地区是比较“安定”的地域。河北、山东、河南、陕西等战祸更多的基层社会应该受到更强烈的变动。这种变动比南宋灭亡以后中国南方社会遭到的变动还要大。而这一点就是蒙元时代北方社会的特点之一。 最后,我们也要注意,在定襄县,虽然精英家族的外貌已被改变,但有些家族由于适应了新的统治结构,还是得以生存了下来。该县经过了金元两代,村庄级的家族在县内分立、不断发生的情况基本上没有发生变化。当时,变化与连续是交织存在的。迄今为止,很多金元史家都在强调,蒙古的入侵与军阀的混战使金末元初的北方遭受了巨大的破坏,与此伴随的是使北方社会陷入了无序的状态与大量的流民。当然,这种见解确实反映了当时的情况,但另一方面,对当时的既连续又间断的复杂的历史事实,仍需要我们进行仔细地考察,加以进一步探讨。 另一方面还值得关注的是,明清到民国时期碑刻史料集对于金元北方社会研究的贡献。当然,考察碑刻石料时,除了其碑文以外,碑石形状、材质、大小、碑文字体等,都称为重要研究对象,务要亲眼查看原碑。但是,金元时期已成遥远的过去。虽然山西等地区还有许多当时碑刻,其数量还远远不如后代史料。清代和民国时期所纂的碑刻史料集,一般集中收集某一个行政单位里的碑刻,给我们提供地理上内聚性较大的史料群,让我们能够进行比较具体的个案研究。在现在学者的眼中,碑刻史料集不免有些缺乏(例如,不收录碑阴碑侧、省略碑文、忽视原文的改行、不记录非汉语碑文,等等)。尽管如此,它们还是金元之前北方社会研究的宝贵史料,值得全面关注。衷心希望,将来能进一步探讨利用碑刻史料集的方法论,进行与明清史和民国史学者的对话。

(原文载郑振满主编《民间历史文献论丛(第二辑):碑铭研究专辑》,北京:社会科学文献出版社,2014年,注释从略。)

|

|

|

加入收藏 ENGLISH |