清至民国珠江三角洲的堤围组织 ——以高要县景福围碑刻为中心

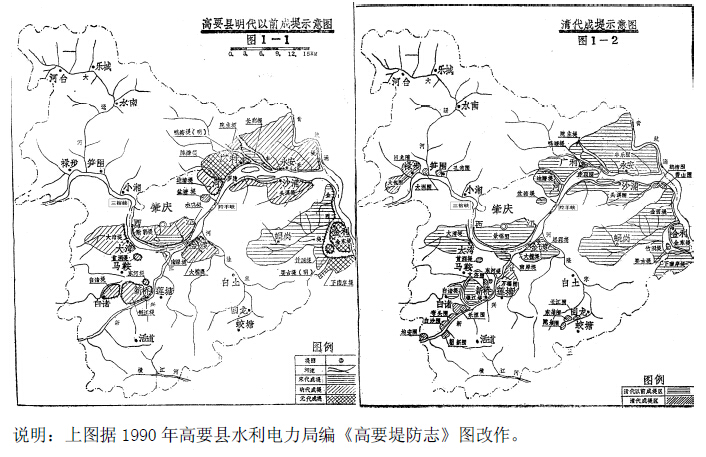

华南农业大学人文学院 衷海燕 一 前言 珠江三角洲是一个湾内复合的三角洲,主要由西、北江三角洲、东江三角洲和潭江三角洲等大小不同的三角洲相互连接而成,地势低平,河涌纵横,西、北、东三面由山地、丘陵围绕,南面向海,构成一个马蹄形的港湾形势,以多汊道及积水洼地为特色。其堤围,由西江三榕峡、北江飞来峡,东江博罗观音阁附近,及潭江三埠以下,向下延伸至海边。由于河网交错,堤防多闭合成围。其中西、北江三角洲的流量和输沙量都占全流域的百分之九十以上,所以堤围和围垦发展都较快,数量也是最多的。自明代至清中叶,珠江三角洲进入全面开发时期,堤围建设及海坦围垦取得了重大成就。终明一代共筑堤180多条,总堤长22万余丈。清代以后,除对前代堤围不断进行加高培厚、维修巩固,新筑堤围继续从西、北江三角洲顶部向中部和南部河网地区拓展,并逐渐向各江河口延伸。东江和北江下游也修筑了一些堤围。至清中叶,珠江三角洲的堤防系统已基本形成。 关于珠江三角洲堤围的研究历来为学者所重视。自上世纪五、六十年代以来,日本学者长期致力于桑园围的研究。1970年代,国内学者系统整理了关于珠江三角洲堤围和围垦的发展史料,为相关研究提供了便利。此后,学界虽有对广东水利的整体性研究,但对堤围的探讨却远远不够。进入21世纪以来,学者在关注堤围等水利设施的技术史的同时,也注意到了珠三角的水利社会组织,如晚清时代成立的围董会。但总体而言,如何从地方社会的发展脉络,揭示珠三角堤围组织的运作机制,仍是有待深入探讨的问题。 本文主要依据肇庆府高要县景福围的碑刻资料,结合相关历史文献,考察该堤围组织在地方权力结构中的地位与作用,探讨晚清民国时期基层社会的管理系统与运作机制。 二 高要县的堤防系统与景福围 高要县位于广东省中部偏西,西江中下游,境内河流纵横,是珠江三角洲在西江的顶点,明清时期为肇庆府治所在。据崇祯《肇庆府志》载:“高要县,为大邑,惟当开府,舟车辐辏,称烦剧焉。”道光《高要县志》记道:“高要为邑,大邑也。控两粤之咽喉,当西南之冲要。”时人也将高要与南海、番禺并称为广东三大重镇。由于高要处于中原从水路进入岭南之要道,明嘉靖四十三年(1564年),两广总督吴桂芳迁总督府于肇庆府。此后直至清乾隆十一年(1745年),肇庆成为两广军事、政治、文化中心。 在高要境内,西江与新兴江、大迳河、宋隆河等大小支流形成庞大的水系网络。由于高要位于西江下游,是以西江潦患,则高要为最。加上高要县内的羚羊峡,将水束咽,水势至此受阻,因而堤围工程显得十分重要。民国县人吴远基指出:“吾县跨江为境,地形不同,无堤则无田,堤不高厚,亦不足以御水而护田。”高要的堤围建设始于宋至道二年(996年),是珠三角筑堤最早的地区之一。明代堤围长度达到187.9公里,清代增至近221.6公里,民国再延至282.8公里。元代以前堤围都在羚羊峡下兴筑,明代延伸到羚羊峡与三榕峡之间,清代扩展到三榕峡以上及新兴江内新桥以上。(详见图1-1、图1-2) 西江上的景福围,西起三榕峡,沿大鼎峡绕城而东抵羚羊峡,北接横跨旱峡的水矶堤,是肇庆府首要的堤防,直接关系到府城的安危。民国初年编撰的《高要景福围志》记载:

吾邑当西江要冲,其江汇合滇黔湘桂四省之水,建瓴东下。大湾、南岸、白珠、大榄、思霖诸围分御其南,景福围独控其北,为旱峡东路各围保障,关系綦重,即以本围论,下而田园庐墓,上而城郭祠庙、衙署仓库,资拱卫焉。而绵亘五十余里,东西南三面均临大江,在在与波涛为敌。每当夏秋间,一遇霪雨,上游之水暴涨,洪流奔注直趋羚峡,束咽难消,廻流上拥,水益壮,围益孤,形势之险要,可想见矣。

景福围最初称附郭堤。宋至道二年(996年),始筑皇城围(今下黄岗堤段),此时黄岗都建有堤庵。明洪武年间,知府王全筑水基堤。洪武十六年(1383年),乡人李儒杰等增筑莲塘堤。宣德年间(1426—1435年),知府王罃增筑水基堤。成化五年(1469年)黄瑜修水基堤,成化二十八年,通判宁元伯修莲塘及下蒙基、谢家基。崇祯二年(1629年),知县张明熙增筑附郭堤,景福围初具雏形。清康熙四十年(1701年),附郭飞鹅潭堤裂,决于黄冈圩,知县景日昣在水退后,组织筑复,低者填之,倾者筑之,薄者厚之,砌以石,并采用七星岩石室洞口唐李邕所书“景福”两个字作围名。自此全堤更名为景福围。 景福围另有两个主要排水涵窦:水矶窦与跃龙窦。肇庆古称“两水夹洲”,唐以前北郊原是西江分流故道,经淤塞形成“沥湖”,地势低洼,常年渍水,每逢暴雨,集北岭山各坑之水汇入,难以排出,故又成为“野塘”。未筑堤围之前,沥湖渍水由水基、旱峡经后沥排出西江。而筑堤开窦之后,排水受水矶窦孔约束,如遇外江水涨,窦门又关闭,围内渍水排不出去,也会造成水涝,无论外洪,还是内涝,都后患无穷。明万历九年(1581年),知府王泮开凿了景福围的主要排水涵窦“跃龙窦”,以导沥水西江,排除渍水,治理水患。因此项功劳,高要县人特建王公祠以祭祀王泮,祠位于跃龙窦之东、崇禧塔之西。王公祠由景福围打理,景福围拨祀田以供每年春、秋祭祀。 清至民国时期,景福围区在行政管理上划分为三屯九叚,共护田三百九十顷八十八亩。第一、二段自新铺山起,至圭顶山脚止,长九百廿八丈,属桂林都;第三、四叚自圭顶山脚起,至城西门口止,长九百叁十六丈,属龙潭、西厢都;第五叚自城西门口起,至铺前汛止,长八百二十八丈五尺,属东厢都;第六叚自铺前汛起,至黄江墟止,长叁百二十二丈五尺,属陶山都;第七叚自黄江墟起,至乡约止,长四百二十五丈五尺,属黄江都;第八叚自乡约起,至羚山峡止,长五百叁十五丈,属黄江都;第九叚自水矶羚山脚起,至北岭脚止,长一百七十五丈,属岩前都。桂林都属上屯,龙潭、西厢、东厢三都属中屯,陶山、黄江、岩前三都属下屯。全围共长四千一百五十丈零五尺。窦二:曰跃龙,水出大江;曰水矶,水出后沥。 故景福围区人也常以三屯人自称。

二 清代景福围的管理体系 明代肇庆府的堤防工程,主要由知府或同知兼治。清初,由肇庆知府、广肇罗分巡度兼管驿传与水利。在修堤责任与经费筹措上,珠江三角洲地区向例是民堤民修,“堤岸之系民事,从来久远矣”。不过,官府仍有督促堤围修筑的职责,“岁檄民,民自治之”。清雍正五年(1727年)规定:每年于十一月后,地方官督率乡民,按田亩分配任务,加高培厚,巩固堤围。乡都设墟长、窦有窦总,负责召集民力,按亩科银,筹款修筑。如遇决堤修复工程浩大,民力不胜负担时,则由当地官吏倡议捐助,或以国库助之。 康熙四十年(1701年),附郭飞鹅潭堤裂,决于黄岗圩,“水退议筑复,投都设墟长,按税米多寡计分堤工”。事成后,堤围命名为“景福围”,知县景日昣又将土名杨基、飞鹅咀、下军屯巷口三鱼埗(装捞天然鱼苗的埠点)拨归景福围批租,其收入作修堤经费。自此以后,景福围有了首批公共管理经费。 同年,设立堤长管理景福围。为避免在修筑责任上互相推诿,又将景福围所在各都编为十年,轮流执管。其具体做法是:“将各都编为十年,定为景、福、如、冈、陵、奕、世、永、金、汤十字号,周而复始,使无苦乐不均。”康熙四十一年(1702年),全围修建厚载祠,“建祠于上以厌水怪,刻飞鹅形于石”,因此厚载祠又名飞鹅庙。该祠“禳水灾,镇鹅怪,安商旅,固堤防者,皆藉斯祠,关系甚钜”。继王公祠后,厚载祠成为景福围区的又一个认同标志,每年都要在此举办迎神赛会的活动。据景日昣记述,建祠的目的在于“聿吹报赛无所,众志奚孚。……成若干楹,颜以厚载,取土克水,祀观音菩萨”。厚载祠还是圩长、窦总的议事场所,据雍正间人记载:“越今三十余年,圩长每岁于此议堤事,……顾侯谓民事之重恃此堤,堤事之集所藉以议者此祠,祠之兴废关堤之安危。”邑人并在厚载祠右建嵩厓书院,祀知县景日昣。祠与书院的维修经费也出自于景日昣下拨的三鱼埠,“乃拨鱼苗三埠,豁其征给僧奉香供”。雍正十年,景福围重修了厚载祠与嵩厓书院。 道光十三年夏,西江大水,自白沙汛至龙母庙,隄尽决,并冲破了跃龙桥窦。高要县内二十五围几无完隄。水退后,均照旧章,百姓按亩科银,进行修筑。肇罗道王云锦捐银一万三千两为肇属灾民赈费。第二年夏,又发大水,新筑堤围旧址冲决有加,于是“众议改筑旧隄,避湍悍”。而旧堤已被改造为农田,是以遭到土地所有人的反对,“豪民以田税告营弁,以武场告众”。最终在肇罗道王云锦的出面斡旋下,此事才得以解决。此次修筑先后费银二万余两,隄窦始成。 随后,景福围设立围总局管理围务,“围总、围董以三年为一班,期满会众公举新任围总、围董,或酌留旧任围总、围董能廉干办事、殷实可靠者。”围总局订立了详细的章程对景福围的修筑、祭祀、人员任免等事项进行管理。 道光十九年,复发大水,飞鹅嘴溃决,厚载祠亦圮于水。堤围修复后,道光二十三年,知县瑞宝在绅民的请求下,倡率捐修厚载祠。白瑞宝在《重建景福祠碑记》中说:“随据地方绅耆以重建斯祠为请,余即为转请于道府宪均允,为倡率捐修,并选邑中孝廉梁以时、张大德、莫京达,拔贡黄登瀛、汤盘、黄其维等董其事,广为劝谕,共得白金壹千二百余两,及时鸠工庀料兴工。”是年八月祠修复,重命名为“景福祠”,故厚载祠又名景福祠。道光二十四年,景福围绅民重修位于厚载祠右之嵩厓书院,如载:“邑人请于官,集金建复,费金七百两有奇,知县瑞宝有记。”书院除祀景日昣外,因观察王柳溪(王云锦)、太守赵怡山、知府杨慰农(霈)等皆重捐金倡率,故并奉禄位入书院祠中。瑞侯不自功,补入禄位。由于康熙间所拨的三鱼埠,至今已经辗转失去,“奉宪复拨两鱼埠,归景福围助修费”。 道光二十七年,知府杨霈考虑到景福围历年修筑所需费用颇繁,决定由地方官吏捐银资助。现存于厚载祠(景福祠)的《官吏常捐景福围基经费碑记》规定:“兹本府拟递年捐银一百两,黄江厂吏亦递年捐银一百两,共成二百两,存储府库,年终水落,交发值年绅士领出,勘明险易次第,挨次兴筑,年复一年,捐无停止。……业经禀明道宪,永为常例。”至此,官府每年向景福围捐银成为定例,景福围拥有了第二批较为固定的经费。 咸丰六年(1856年)夏大水,景福围堤几近溃决,屡救获全。为了办理善后事宜,肇罗道王云锦倡捐五百两,知府杨霈捐八百两,知县瑞宝捐三百两,皆交围总局发当商生息,专为备救基费。 光绪六年(1880年)夏五月,西江暴涨,附郭堤四十余丈倾陷惨溢,所在告警,“赖地方有司率众力救,得获无恙”。十二月,在郡守绍荣的带领下开始修复,至光绪八年(1882年)完工。据绍荣记述:“越今年春二月,上中下屯揣高测厚,悉如公教。跃龙、水基两窦,若门若墙,更新缮旧,次第具举。”随后,绍荣提议在围堤两岸种树。他认为:“图经久莫如种树。柯蟠叶翳,可杀水势;果熟息稠,可备岁修。费勿予吝,汝绅董其勉行之。” 在他的倡导下,绅民栽植龙眼果树三千余株于堤坡及公路两旁。同年,官府与围总会共同订立《景福围修堤种树章程碑》,对两岸果树进行有效管理。其管理章程如下:

一围面种植果木,宜分段分乡看管,以专责成,查围堤向分上中下三屯为三大段,由围总绅士统理,各段各乡分总绅士副之,……现议饬令围绅划清地界,竖立界石,分为十三处,查明每处株数,登列数簿,选举附近诚实乡民充为佃人,即今随时培护出入巡查。 一树株结果售卖,……现议日后树株结果,由围总协同各段分总秉公估价,售卖所得,各段果息价银按作三份,以一份为津贴各段要工及大修全围之用;一份为当年小修该基段之需。如该年该处并无应修处所及用有余羡银两,仍应汇总存储,不准藉端影射侵吞,遇有险要大修工程,禀知地方官勘明督办。 一果木株数宜由围总、分总按年查点,以免短少,……现议各段果树饬令围总、分总,每年查点一次,如有被人偷窃砍伐以及牲畜践毁等事,即系佃人漫不经心之故,责令该乡佃人赔补以示薄惩,倘敢抗违,即由图总分总禀官究革,另招妥佃接管,倘或实系棍徒恃强残毁偷窃,仍准佃人指明禀究。 —……现议每年将收支果息银数及历年存储若干,年终由围总、分总,会同核算清楚,造具管收,除在四柱清册,于次年正月间,呈报府县宪一次,以便稽查而免弊混。 —现议果息银两,除给佃人三份之一外,其余二份均由围总寄交殷实富户收储,或发当生息,遇有围工需用银数,由围总开立单据,盖用图记发交分总执持,前向支取,以免冒支,倘收存之人亏短不缴,禀官究追。 一现议围总、分总,统由各乡公举廉正绅耆,官给印饬令管理围务,日后倘有亏挪等弊,立即斥退究,另举派妥人接管。 光绪八年八月十四日谕。

根据上述章程规定,所有的果树由围总局负责监督管理,并招佃人培护,果熟后投标,收入三分之一给佃人,剩下的由围总给殷实的富户收储,或发当生息,作为养基经费。在郡守的倡导下,景福围通过自身经营,获得了另一项维修常款。 三 晚清地方政局的变动与基层组织的重组 清初高要县各厢都地域范围,基本与兵营分防地段相吻合。至清道光年间,由于原属两广总督辖下的各督标营全部调广州驻防,致使原来以督标营分防地为基础建立的都、图逐渐解体,只有部分属肇庆协分防的厢都保留。道光《高要县志》在记载各村时,已不再按原都、图范围,而是按各堤围或水域来记载,如将各村划入景福围、南岸围、大湘水、小湘水等堤围系统或水域范围中。与之相适应,各地乡村行政系统也基本由围总局士绅控制。 咸丰年间,为征集军饷、操办团练镇压红巾军,又以堤围与水域分界,将高要县分为五班。附城、禄步为头班,大湾、新江为二班,宋隆为三班,广利、永安为四班,金利、富湾为五班。(其大致范围可见图1)头班的范围基本上就是县城及附近,景福围是附城堤,因而属于头班范围。 咸丰四年(1854年)七月,红巾军攻陷高要县城。第二年,县令号召“四班各绅士带乡勇,备粮食,随黄令屯于肇城之岩前村”。收复县城后,各乡设善后局,一方面惩处内匪,“由是筹办善后,即设总局,邑中人各解其乡之匪”;另一方面负责没收“逆产”,其中没收匪首伍百结及宝月台逆僧田产共八顷有余。这些“逆产”部分用来建设龙图书院(星岩书院)。龙图书院建于原星岩书院旧址。院内正座祀包孝肃公,后座为太和阁,祀北帝,阁下为宝月台。由于宝月台寺僧参与叛乱,因此知府郭汝诚在平定叛乱后,选择此地重建书院,试图以儒家的教化手段来化解矛盾冲突。他在为书院作序中时说:“改禅归儒,泽以诗书,直臣芳烈,订顽砭愚,……愿人才之蔚起,惟正直之是趋。庶几乎顽石思义,刚方严毅之操,歌泣敬服之。忱足以上追乎名臣,而不愧乎宋之龙图。”由此可见,龙图书院与其说是书院,不如说是官府权力与正统的象征,是一个通过祭祀活动来表达官方与地方的价值观念的仪式场所。书院的东偏三间,祀咸丰四年被难各官,又东偏为佛殿;西偏三间,为咸丰五年景福围绅民捐银建的观察王柳溪祠,最西偏为城北文社。城北人士买地兴建星华山馆,崇祀文、武二帝。咸丰八年,书院东偏再建宾兴公所(辅助科举考试的机构)。同治五年,龙图书院复名星岩书院。景福围在该书院中修建的“王柳溪公祠”,祭祀对景福围贡献颇巨的观察王云锦。此后,王柳溪公祠成为景福围组织重要的议事场所,围绅为此制定了管理章程,对祠的经费来源、祭祀活动细节,以及值事人员的选定等作出了详细的规定。此祠对于围区的意义,似乎超过了此前的王公祠与厚载祠。 有一部分“逆产”划归“宾兴馆”,作为乡会试宾兴公费。宾兴馆位于太岁宫旧址,其创建过程与当时的政局变动密切相关。道光、咸丰时期,由于政府广开捐纳,掀起了民间助学、助考的热潮,各地纷纷兴建宾兴会,资助士子科考。据同治《高要县志》记载,从咸丰三年至十一年,高要县先后捐输银两达十四万四千六百余两。在此期间,高要县获增文武学额四名。由于经费充裕,加上士绅的着力经营,宾兴馆迅速发展成为高要县重要的地方权力机构。 同治、光绪年间,宾兴馆与景福围组织发生冲突,展开了一场争夺大简圩猪市利益的大战。据县人陈德彬记载: 城东阅江楼下,地属龙津坊三社,有猪市,曰大简墟(今仍此名)。鬻豕者,月以三、八日趁集。市有公秤,猪价由市先交,每两扣佣银三分,岁纳县团局及景福围基费,各二百两。龙津坊众又岁献三、四百金,以资岁时祈赛。先是举人梁以时以猪市用秤大小不均,又克扣银两,弊窦滋多,呈县批准设立广来平码馆,应纳各费,一如旧例。有豪绅奸商觊墟利,就城南三届庙侧立新市,期改二、七,两市相竞。龙津坊绅讼之官,惧弗敌,乃献为合邑公费,愿罄猪市所入,作新进生员册金。由举人曾慕颜呈奉两广总督瑞麟,批准檄县分饬府县学宫遵照,进士梁炳汉时主邑事,复联呈请复设平码馆(广来平码馆因讼事闭歇),由局招商投承。册金费前定为八百元,不敷,由平码馆补足;有赢,则移作乡试卷金、会试川资之用。城绅某以墟利地属景福围,纠众力争。炳汉又合邑绅,假张忠武公祠旁舍,设宾兴局(宾兴局始此)为集议之所,合词请道府申请督抚藩学,仍旧市,废新市,并邀核发准,旧市归宾兴局,批示泐石,永禁在景福围内增设猪市。新市遂废,此清同治七、八年间事也。 如上所述,龙津坊三社有大简墟猪市,地处景福围中屯之第五叚,每年除向县团局纳费二百两外,还要向景福围缴纳基费二百两。此外,龙津坊众每年交纳三、四百两以供岁时祈赛之费。自同治元年始,这一惯例发生了变化。先是举人梁以时认为猪市的公秤大小不均,大秤称猪,小秤称银,又克扣银两,存在诸多弊端,要求设立广来平码馆,由平码馆负责秤猪与兑银,同样是每两扣费用三分。平码馆设立后三年,至同治四年(1865年),平码馆的司事涂发源向牙帖局揭发,说平码馆在每两扣三分外,还加抽二分屠户费用。于是他与绅商合作,另在肇庆府城南门外的三届庙设立新的猪市,赶集日期设在大简墟的三、八日的分别前一天,为二、七。龙津坊众绅因市场被夺,联合上控于官。同时考虑到自己加抽屠户费不合常理,恐怕官司会输,于是情愿将猪市的收入献出,以资助科举,新进生员的册金(即送给学官的礼金)由此项出纳。同治五年(1866年),举人曾慕颜(道光二十三年举人,居乡不仕)将此项请求上达给两广总督瑞麟,并得到批准。最终,龙津坊获胜,大简墟猪市成为县城唯一的猪市。牙帖局撤销了涂发源的领帖,而大简墟此前加抽的二分费用也予以裁减,照旧只抽三分。同治七年(1868年),进士梁炳汉上呈巡抚请求复设平码馆,由局招商投承,册金费定为八百元,不足则由平码馆补足,有赢则移作乡试卷金、会试川资。 此次猪市之争的结果,直接触动了景福围的利益,围绅对此十分不满。他们以墟利地属景福围为由,纠众力争,试图垄断大简墟利。针对景福围的不满,梁炳汉招集邑绅在张忠武公祠旁设立宾兴局,作为商讨对策之所。高要县的宾兴局正是在此种情况下草创,其最后建成约在光绪十一年。在与围总局的斗争中,宾兴局获得了胜利,“递年仍送景福围修费二百两,宾兴局费二百七十两”。大简墟猪市从此归宾兴局所有,新市废除,并规定今后永禁在景福围内增设猪市。 然而,猪市之争至此并未结束。光绪六年(1880年),西江大水,洪水冲决六处堤围。水退后,景福围急缺修围经费。于是,围总局与宾兴局再次因大简墟利发生冲突,“合邑绅士及禄步、大小湘、大湾、新江等处耆民又起而控争”。其理由是高要县广利、贝水的猪市利益都是归所在堤围,唯独大简墟利归宾兴局。因此,“景福围董以广利、贝水皆有猪市,利归各围,大简墟利为一邑专有,不公,且大简墟岁有盈余,须尽数拨回景福围,平码馆由围局举商接充,联呈迭控,势甚汹汹”,双方斗得不可开交,“当时有闯局,辱骂、殴伤勇丁情事”。经过协商,宾兴局妥协,同意在原拨景福围二百两外,所有猪市盈余再拨二成给景福围。围总局对此仍不满意,最后由知县萧内堃出面调停,给予景福围适当补助,除上述利益之外,“另外在他项筹拨景福围三百两,又将查封赌馆五间交其变价收存,为永远经费”。由此,景福围占大简墟利益的二成、宾兴局占八成,作为定例规定下来。宾兴局也得到了相应的补偿,“广利、贝水二猪市各缴局二百两”。此案终结,景福围虽在斗争中未获全胜,然而也得到了较过去更多的经济利益。 新兴的宾兴局势力迅速扩张,对高要县的各类地方公共事务,从义仓、文社、祠庙、节孝祠坊到端砚的开采等无不涉猎。光绪三十年(1904年),学务公所所长黄兴鹗为方便筹集教育经费,又将高要县划分为九个学区。自此之后,五班九区体制取代了原来的都、图制。 四 七十二鱼埗的拉锯战与围董会的成立 民国四年(1915年),西江大水为患。据时人记述:“西潦之大,为空前所未有。且东北两江同时暴涨,下流梗塞,水无所归,加以霪雨兼旬,飓风助虐,水势湍急,溜直如箭,隔江各围,次第崩决。”当时景福围崩决十七口,以致峡下诸围悉不保,并殃及广州西关被淹。因灾情惨重,省政府专门设立救灾公所,香港东华医院各善董为此成立了劝捐会。时任国民党广东警务处长、中央赈济会委员的里人邓瑶光,偕同港绅叶兰泉、救灾专员凌福彭视察灾区。随后,东华医院拨拾伍万元,救灾公所拨一万元作为修基费。其余的善后经费,由围内各田筹足。 正在款项难筹之时,疍民梁福、彭四等找到围总局,自愿将政府拨给的七十二鱼埗,交给景福围管理。原来西江上自梅子汛,下至羚羊峡,一河两岸,共有七十二鱼苗埗,是捕捞天然鱼苗、禾虫、虾砚等的埠所。清乾隆元年(1736年),将鱼埗赏给高要县迎塘、新江、杨柳、笋洞四水疍民,由疍户二千六百余口装涝鱼苗,藉资生计,名曰资生。自此,鱼埗由四水疍民经营。然而,疍民在获利的同时也成为众矢之的,“各生觊觎,妄呈叠渎肇罗道大老爷宪阶,希图计夺皇恩台德赏赐”。乾隆三年(1738年),四水疍民迫不得已,向地方政府提出申请,“情愿认纳高要县内有无征壕租银三百一十七两八钱零”。然而,此举并未阻止各方对鱼埗的争夺。乾隆六年(1741年),先是周边的三水县疍民越占土名小洲、都播、银河三埠,接着是各寺庙僧人“藉香灯之名收租”,以及岸民苏、谢各侵占十四埠。四水疍民只得联合向官府控告。经官府判定,小洲埠在三水界内,归三水疍民装涝。都播、银河则仍由四水疍民管业。寺庙僧人收租属违例,四水疍民作为妥协,愿捐银一百二十两作为岁修学宫、抢修围基、地方公事之用。苏、谢则系冒升河税,各埠仍归回疍民。此案至此告一段落。不过,此后直至清末,对七十二鱼埠的争夺却从未停息。据民国时期的《七十二鱼埗拨归景福围告示碑》记载:

嗣因鱼埗每年须缴鱼课濠租等项,疍民不得不靠岸民担饷。而土豪遂得因缘为奸,串设疍长,欺压疍众。以担饷人为承批人,谬将各鱼埗转批岸上鱼苗各店。年中除鱼课濠租及一切公用外,所有余利,尽归担饷人,及三五土豪中饱。即资生—项,亦归有名无实。因此利益不均,讼端纷起。始则疍民与疍长为难,继且土豪与土豪相夺。先后数十年,控争十数起。

由于担饷人与土豪把持渔利,欺压疍民,导致疍民所得资生有名无实。民国五年(1916年),疍民要求将鱼埗划归景福围管理,“向为土豪把持、占据,控诉经年,所有鱼利权悉归该土豪私人所有。拟请化私为公,将全埠七十二埗悉数拨归景福围管理批租”。于是,围绅孔庆埙等与东华医院联合,向高要县政府报告,“当即备函,代请巡按使核准,行县查照办理,复由绅等据情上叩”。当局受理此事后批示:“虽属众情允协,尚有少数之土豪恶疍,顿失利权,难保不妄思掯阻,别生事端。除委员前往会同该县,邀集该围绅董,并传四埠疍民,秉公切定议,妥筹办法。” 经政府裁定,批示七十二鱼埗拨归景福围管理,当众标投,每年除鱼课、濠租、学费、勇费及加给资生外,余利概充围费。不久,景福围出台管理七十二鱼埗章程详报立案。自此之后,七十二鱼埗正式拨归景福围管理。由于高要县鱼苗业十分发达,人争投价,每年可获佃租数万金,七十二鱼埗遂成为景福围工程重要的款项来源。 民国十三年,改造高要县城,“东门街一带坭基加工培厚改为马路,城垣雉堞毁拆,化城为基。”景福围为协助筑路,用银壹万元。民国十四年(1925年),景福围改订办事章程,选出了围总与副围总,任期二年。民国十七年,景福围再次参与市镇道路的改建,并负担了一半款项,另一半由路两旁铺户摊派。 民国二十年,广东治河处提出:“关于管理基围方面,从前率由地方绅士自设围董,自行处理围务。虽间有围务公所、基局等名称,大抵临时设置,绝无组织及系统而言。故彼此各自为政,责任不知所属。”次年,治河处制定《围董会组织规程》,景福围奉令将围总局改组为围董会,并制定章程,规定:“本会围董由景福围内东屯乡、中屯乡、西屯乡三乡乡民代表选举九人组织之,仍照向章,于每乡内各选出三人”。第一届董事长由龙兢持担任,副董事长为郑元松、梁仰山。围董会成立后,第一件事即主持建亭勒碑,以纪念民国五年出力修复景福围的邓瑶光、叶兰泉、凌福彭等。由董事长龙兢持撰文,并镌刻纪念碑。其实,在此之前的民国十一年,景福围已专门修建报功祠奉祀上述三人,即“纪念三君祠”,又称“生祠”。 自政府将七十二鱼埗划归景福围管理后,由于鱼苗埗背后巨大的经济利益,各界对此虎视眈眈,围董会的当务之急是保卫七十二鱼埗的所有权。民国二十四年的《景福围维护七十二鱼埗诸公纪念碑记》记述:

十余年来,妒嫉者有之,觊觎者有之。如民国二年.西江财政处成立,拟收归处有,以充军糈。十六年,二区农会拟将梅子汛以下,华光顶以上鱼埗,拨归该农会。幸赖冯厅长祝万竭力口口口,得免拨。二十一年,三区大湾围拟将座落大湾三埗拨归该围修基,因而涉讼。建设厅又拟收归国有,在省务会议时,蒙区厅长芳浦力为调护,遂免置议。风雨飘摇,难保无得而复失之虑。 如上所述,当时的各类地方机构,包括西江财政处、二区农会、三区大湾围、建设厅等,都展开了对鱼埗的争夺。于是,围董会为确保鱼埗之所有权,力图获取鱼埗之官方颁发的执照,以昭告各界。当时的围董会董事长龙兢持指出:“得悉景福围与鱼埗有密切关系。盖围基之坚窳,系于鱼埗之存亡,系于埗照之领否。”此事的具体经过,据碑刻记云:

谨将围基鱼埗关系利害,缕陈于乡先达余幄奇、梁孝郁两君,请其设法妥领埗照。余、梁二君,素以造福桑梓为志,知景福围连年籍鱼埗之租息修补患基。……是知保鱼涉即保景福围,保景福围兼下游各围。余、梁二君据实转商广东财政厅厅长区公芳浦,慨然准给执照。于二十三年四月,奉发高要县景福围七十二鱼埗执照,下会只领在案。随呈准县政府割四水疍民渔课户推入景福围户输纳。此七十二鱼埗确定为景福围之所有也。由是业权已定,妒嫉自消,觊觎以戢。金堤巩固,永庆安澜。

围董会通过发动人脉关系,找到高县人,时任粤军第一军军长的余汉谋(字幄奇)、以及广东省财政厅参议梁祖诰(字孝郁),并进而得到了广东财政厅支持,最终获取了鱼埗的执照。县政府也将四水疍民的渔课户赋税转由景福围户输纳,七十二鱼埗最终确定为景福围所有,围董会获得了至关重要的胜利。民国二十四年(1935年),因余汉谋、梁祖诰两位有功于鱼埗执照的获得,于是围董会决定将两位增祠于报功祠(原三君祠的名称并改名为五君祠)。 五 结语 景福围是高要县的首要堤防,关系到整个府城的安危,甚至在很大程度上维系着广州府城的安全。因此,景福围的修筑与维护,不仅历来为广东各级官府所重视,而且成为各种地方势力竞相角逐的政治舞台。 从清代至民国,景福围的修筑一直秉承 “民堤民修” 的基本原则,依照受益田亩筹款,但是其经费的来源却日益趋于多元化。不仅先后有官府所拨鱼埗利益、官吏的常捐费,而且也依靠自身的多种经营,如栽种果树,以果养基。此外,还有猪市平码馆投标价的十分之二、鱼埠执石银(沿堤鱼埠因开装鱼苗,损坏堤坡,每年补修费一百六十两)、铺租、圳租等等。民国时期,又增加了七十二鱼埗的管理权。以致于治河委员会认为,景福围的修理工程,应由围董会自理,“因该围围董每年批出西江沿岸取鱼权利,得款甚多”。 在经费不得增加的同时,景福围的管理也日趋规范化。清初的墟长和窦总,带有劳役性质。至清中叶,成立了围总局,制定了管理章程。民国时期,围总局改组为围董会。士绅阶层通过营建王公祠、厚载祠(景福围)、王柳溪公祠(崇报祠)、报功祠(五君祠),及其每年举行的仪式活动,不断加强景福围区的认同感。上述祠庙有专门的祀产,并制定了相关的管理与祭祀章程和礼仪规范。 景福围作为关乎人们生命财产安全的堤围,成为地方社会重要的公共事务,历任府、县官员无不以治理、维护景福围为执政之中心。清代后期,围总局在与宾兴局的斗争中,似乎略处下风。这是因为,景福围仅是三屯之围,而非全邑之围。另一方面,景福围的历次修建虽是官督民办、官倡民捐,但官员的主导作用还是十分明显的。维修堤围的公共基金,多数来源于官府;整个祠庙系统的祭祀对象,也主要是官员。因此,清代景福围的管理系统,颇具有“官”的色彩。相比而言,宾兴局的创办主要由士绅发起,其管理者不仅要求有高级科举功名,还必须从全邑中选出,“一年一举,正局就举人或进士公推之,副局五班轮举,廪膳生以上皆可膺举,皆无连任,皆不能以他途进。”因此,宾兴局不仅代表全县,更是“绅权”的集中体现。清后期景福围与宾兴局之争,实为“围”与“邑”之争,也是“官”与“绅”之争。在猪市之争中,景福围董指出:“广利、贝水皆有猪市,利归各围,大简墟利为一邑专有,不公。”在这里,围董们似乎也在强调“围”与“邑”之不同。实际上,在光绪年间官府与宾兴局关于开采端砚的争斗中,也是以士绅的胜利告终。由此推断,晚清以后,高要县士绅在地方事务中占据了主导的地位。 民国之后政权更迭,政府控制地方水利事务的力度有所加强。如关于七十二鱼埗的争夺,在高级官员的力挺之下,无论是政府机构抑或是民间团体,力图争夺鱼埗的计划皆告失败。景福围董会的成立,改变了围局作为士绅控制的民间自治机构的局面,转而由政府监控的地方组织。虽然围董会对所得款项有支用之全权,但是必须上报政府核定。例如,围董会章程规定:“本会受治河会及高要县长直接指挥、监督,至工程设施尤须绝对服从治河会命令。本会所有薪公各费预算,须先经代表大会议决,然后分呈治河会、高要县政府核定之。”民国二十六年,广东省政府先后颁布《广东省各江基围董事会组织大纲》、《养护基围暂行办法》,加强对堤围的管理。当然,景福围的具体事务仍由围董会操办,其“官督民办”的性质并未改变。然而,同一时期的高要县宾兴馆,却仍可自行其是。民国三十五年,时任高要县长邓征涛宣称:“本来依照规定,宾兴馆的财产是应该由政府去整理、保管和运用的,但本县宾兴馆的组织,在社会上一向有相当的声望和地位,所以在职权、契约、保管及运用各方面,我都非常尊重宾兴馆各位董事。”由此可见,民国时期的高要县宾兴局,仍是由士绅控制的基层自治机构。 (原文载郑振满主编《民间历史文献论丛(第二辑):碑铭研究专辑》,北京:社会科学文献出版社,2014年,注释从略。)

|

|

|

加入收藏 ENGLISH |