摘 要:在各类礼仪活动中,爵与人的互动十分繁复,大致分为取爵于篚、洗爵拭爵、持爵酌献和奠置酒爵四个步骤。其中,取爵于篚的视觉材料较为稀缺,却是理解祭礼完整性与仪式感不可或缺的内容。本文借助宋代至晚清的卷轴画、版画、照片、祭器实物等材料,从美术史、制度史与行为史的多重视角,对篚的形制变化、图像表现及使用情境进行考察,以此探讨古代礼仪美术对研究礼仪观念与礼仪实践的功用与价值。

关键词:篚;祭礼;礼器;礼图;礼学

爵是中国传统祭礼中不可或缺的一种盛酒礼器。尽管它与其他祭祀容器在实际功能上颇为相似,均为盛放供品以奉献给祖先或神灵之用,但从使用仪轨来看,爵独具特色——由人手持,且融合静态与动态的仪式特性。祭典正式开始时,如鼎、簋、盙、笾、豆等祭器的摆放位置早已固定,酒爵却伴随仪式进程一直处于不断移动的状态。考辨传世礼学著述,爵与人的互动可谓十分繁复。人爵交互的完整仪节大致分为取爵于篚、洗爵拭爵、持爵酌献和奠置酒爵四个步骤。

现存美术作品中不乏描绘持爵酌献和奠置酒爵的图像,如宋本《九歌图》首段,祭坛前方一名男子手持三足爵酹酒祭神,表现的是《九歌·东皇太一》之“奠桂酒兮椒浆”句;又如清人孙温绘《红楼梦》图册中的“宁国府除夕祭宗祠”(图1)一开,在宁荣二祖的遗像下方分别设有三件三足铜爵。此类图像之所以较为常见,或许是因为酌献与奠爵后的时刻适合以图绘形式展现,借此凸显典礼之隆重:持爵酌献作为沟通鬼神的关键时刻,历时较长,且往往需经历多次献祭(包括初献、亚献和终献的三献爵之礼)。待酒爵奠置后,祭器陈设方显完整,进而充分展现祭礼的仪制与规模。

图1 孙温《红楼梦》(局部之“宁国府除夕祭宗祠”)

绢本设色 76.5cm×43.3cm 旅顺博物馆

相比之下,关于“前献爵”环节(即取爵于篚与洗爵拭爵)的视觉材料更为稀缺,然而这对于理解祭礼的完整性和仪式感却至关重要,尤其是作为整个献爵之礼的起始环节——取爵于篚。本文首先考察篚作为盛装酒爵的容器,自宋代以来的形制演变;再结合辽宁省博物馆藏宋代《周颂清庙之什图》,分析取爵于篚的制度化过程;最后阐述在礼仪实践及其历史书写的发展过程中,取爵于篚的沿用、“隐退”及其图像表现。

一、篚的形制及变迁

目前传世最早的篚图出自宋代,已有学者对此时篚的图像与尺寸进行了一定研究。黎晟结合礼籍文献,对宋代毛诗图像中的篚作出指认。在此基础上,笔者曾初步讨论了宋代毛诗图中爵与篚的组合关系。王志阳根据人的身高、臂长、手长等因素,探讨朱熹对篚的长度、宽度、深度及足高所进行的调整。然而,尚未被阐明的是,宋代篚的样貌并非单一,其形制并不统一,有厘清的必要。宋代刊刻的礼仪书籍有时会提供篚的规范图形,其中至少有三种留存至今,分别为《新定三礼图》《礼书》《纂图互注周礼》,三者对篚的记述与图绘各不相同。

聂崇义集注《新定三礼图》现存南宋淳熙二年(1175)刻本中的篚(图2)的图示标注为“篚(有盖)”。图旁另配有礼文与考订:

旧图云:篚以竹为之,长三尺,广一尺,深六寸,足高三寸,如今小车笭。臣崇义又按《士冠礼》云:篚实勺、觯、角、柶。注云:篚,竹器,如笭者。《少牢礼》亦云:勺、爵、觚、觯实于篚。又《乡饮酒记》云:上篚有三爵。初,主人献宾及介,又献众宾。献、酬讫,乃以爵奠于上篚。又于上篚取他爵献工与笙,讫,乃奠爵于下篚。或有大夫来,乃于上篚取大夫爵而献大夫,讫,亦奠于上篚。又《燕礼》及《大射》说君、臣异篚,其单言篚者,臣篚也。言膳篚者,君篚也。注云:膳篚者,君象觚所馔也。此明非独君篚名膳,其觚亦用象饰也。又有玉币之篚。又《士虞礼》有盛食之篚,错于尸左,尸饭,播余于篚。古者饭用手,若吉时食,则播余于盖。又佐食以鱼、猪、肺、脊,皆实于篚。以此言之,篚云又有盖也。

图2 聂崇义集注《新定三礼图》中的篚

南宋淳熙二年(1175)本 中国国家图书馆

根据旧朝礼图(“旧图”)可知,篚的规格为长三尺、宽(广)一尺、深六寸、足高三寸,“如今小车笭”。车笭,乃一种槽状长方体马车部件,横置于马车屏泥前方,既可阻挡尘土,亦用于存放车马上的小型配件。因此,按《新定三礼图》转引的“旧图”所述,篚是无盖的长方筐体。而聂氏考证诸文献,认为“篚云又有盖也”,故《篚》篇的图示特别注明“篚(有盖)”,并绘出篚盖的形象。不过,聂氏并未提供篚盖的尺寸数据。结合《新定三礼图》中篚的图像与文本内容推断,聂氏可能认同旧图对篚体的尺度规定,并认为篚盖的长、宽应该与篚体一致,高度则无定数。

陈祥道撰《礼书》现存南宋刻本中的篚(图3)与《新定三礼图》差异显著。虽然两书所绘篚图的版式类似——上方标注“篚”字,下方绘制图像,且该图分上、下两件图形。但《新定三礼图》所绘图像上下两部分各自对应篚盖和篚身,而《礼书》所绘图像上下两部分间缺乏明确的嵌套关系。具体而言,《礼书》篚图的上方图形为三面围挡、一面敞口的平底箕型物,体积较小,不论从物品结构还是尺寸来看,都难以承担篚盖的功能。与此同时,其下方图形的长、宽更大,是一个被“T形”隔层划为三部分的扁平状长方体。

图3 陈祥道撰《礼书》中的篚

南宋刻本 中国国家图书馆

《新定三礼图》与《礼书》所绘篚图的显著差异,其根本原因在于二者撰著性质的迥异。《新定三礼图》着重于“定”字,旨在厘正诸学,确立范式。按《新定三礼图序》载:“义欲正失于得,返邪于正,潜访同志,定其礼图。”可见,《新定三礼图》中的篚图是经聂崇义考辨旧说后形成的裁断,实为一种具有指导意义的规范图示。而《礼书》为太常博士陈祥道进呈皇帝的礼学辑录,意在博采众说、查漏补缺,故而汇集了不同的礼学观点,如该书卷前《进礼书表》所言:“悉令传录,上备览观。”《礼书序》又称:“其于历代诸儒之论,近世聂崇义之图,或正其所失,或补其所阙。”因此,《礼书》不仅记载了两种篚的形制,即“如笭”(无盖)之篚与有盖之篚,还收录了两种未见于《新定三礼图》的篚图版本。

宋刻本《纂图互注周礼》综合了《新定三礼图》与《礼书》中有关篚的内容。其中关于篚的文献出自《礼书》:“按《礼书》,篚或盛币帛,或盛勺觯,或盛苴茅,或代肵俎,或实黍稷。”而书中的篚(图4)在造型上更接近《新定三礼图》,只是在细节上存在些许改动。《纂图互注周礼》的作者显然接受了《礼书》对篚的描写,却又认为《礼书》中的篚图不可信,故没有采纳。

图4《纂图互注周礼》中的篚

宋刻本 中国国家图书馆

综合比较上述宋刻本典籍中的三种篚图(表1),其在篚盖、篚足、内部隔层、编织方式以及长宽比方面都不尽相同。其中,《新定三礼图》《纂图互注周礼》所绘篚图较为类似,整体造型均为有盖、有织纹、无内部隔层的长方体,且有细柱式四足。二者的区别有两点:一是盖顶样式,《新定三礼图》为弧形盖顶,《纂图互注周礼》为方形盖顶,前者的编织方式也较后者更为繁复;二是长宽比,《新定三礼图》中的篚图严格按照旧图所载长宽比进行了描绘。由于图中篚壁覆有宽度相等的编织格纹,而且可以清楚辨认出一面共有9条格纹、另一面有3条(不计算边框,下文亦以此法计算比例),因此比例为3:1,符合长三尺、宽一尺的长宽比。以此办法计算,《纂图互注周礼》篚身的长宽比为4:3。不过《纂图互注周礼》并未书写长、宽尺寸,不能排除制图者误画的可能。

表1 宋刻本典籍中的篚图差异

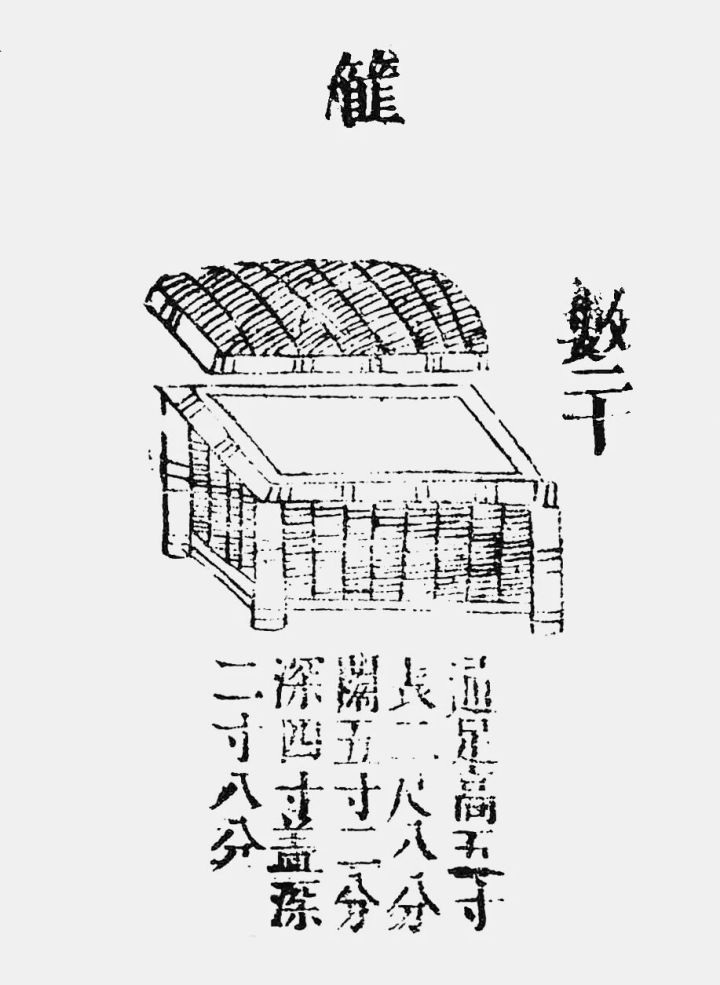

值得注意的是,在聂崇义之后,南宋朱熹也为篚标注了尺寸,且更改了篚的长宽比例,据《绍熙州县释奠仪图》载:

篚通足高五寸,长二尺八寸,阔五寸二分,深四寸,盖深二寸八分。篚以竹为之,用于荐物而有节焉者也。币帛之将,织文之贡,爵觯之设,苴茅之颁,冠昏饮射之礼无不用焉。郑氏谓:“篚,竹器如笭。”广韵:“以笭箐为小笼,说问所谓篚‘如竹箧’者是也。”今祭祀之间,奉币奠爵,皆以是致恭钦之意。旧图所载长广高深,未知所据。今所制造,特加细密。

不同于《新定三礼图》记载的篚长三尺、宽一尺、深六寸与足高三寸,朱熹规定篚长二尺八寸、宽五寸二分、深四寸、足高一寸(“通足高五寸”应包含篚深四寸与足高一寸)。也即朱熹版本的篚在长度、深度和足高方面,都在聂崇义版本的基础上减去二寸,可视作有针对性地对聂崇义提供的数据进行修正。朱熹还对《新定三礼图》未提及的篚盖深度作出规定,将其设定为二寸八分。而朱熹版本的最大变动是将篚的宽度大幅缩减了四寸八分,从一尺减到五寸二分,仅略长于原篚宽度的一半。

朱熹对篚宽度的调整,明显地改变了其整体视觉效果。就长宽比而言,聂崇义版为3:1,而朱熹版则接近5.4:1,这使得篚显得更为狭长,整体上呈现为细长条状的竹盒。尽管《绍熙州县释奠仪图》未能留存宋代版本的图像,朱熹所进行的改动在宋代的具体推行程度尚存疑问,但可以确定的是,朱熹制定的规范在元明时期得到广泛传播:如元代桂林府学竖立的《释奠牲币器服图》石碑便沿用了朱熹《绍熙州县释奠仪图》的礼器理念。《释奠牲币器服图》上刻有包含篚在内的礼器图像,图像下方配有文字:“通足高五寸,长二尺八分,阔五寸二分,深四寸,盖深二寸八分,以竹为之,用荐物而有节也。”这些内容完全源自《绍熙州县释奠仪图》;再如明代正德元年(1506)成书的《阙里志》也全面采纳了朱熹提供的礼器尺寸。该书卷一附礼器图(图5),绘有包括篚在内的孔庙祭器,图像下方的文字描述同样取自《绍熙州县释奠仪图》。

图5 陈镐撰《阙里志》中绘有篚的礼器图

明正德元年(1506)刊本 曲阜市文物管理委员会

至于明代最权威的官方礼书《大明集礼》则提供了两种篚图,一见于卷二,一见于卷七。其中卷七以文字进行说明:“篚以竹为之,长三尺,广一尺,深六寸,足高三寸。”该尺寸比例源自聂崇义《新定三礼图》。不过,这段说明配图中的篚并未带足,图画也未将长宽比例描绘为3:1,而大约为4.4:1。卷二未以文字形式标注篚的尺寸,篚图(图6)则绘有篚盖及足。根据篚壁表面宽度相等的格纹计算,长宽比约为4.3:1。比较卷七与卷二的篚图,二者虽于外形上存在一定差异,但在篚的长、宽比例上基本保持一致。这一比例虽未达到朱熹版(5.4:1)的标准,但也大于聂崇义版(3:1),突出了篚体的长度。由此可见,《大明集礼》对篚的表现呈两面性——在文本上沿用《新定三礼图》中的礼学规范,但在实际制作中却受朱熹影响,加大了篚的长度。

此后,明清时期官方礼图中的篚一直保持着这一长宽比标准。清乾隆时期的《皇朝礼器图式》对不同祭礼所用篚的尺寸以及色彩进行了详细规定,共绘制11种篚的图式。这些篚的长宽比例大约在4.5:1上下浮动,例如:天坛正位篚,“编竹为之,四周髹以漆,青色,高五寸,纵五寸六分,横二尺三寸三分,足高一寸一分,盖高一寸八分”;文庙正位篚,“编竹为之,四周髹以漆,红色,高五寸,纵五寸,横二尺二寸五分,足高一寸,盖高一寸七分”。需要说明的是,《皇朝礼器图式》的木刻刊本未能显示器物颜色,但内府彩绘本皆有鲜艳着色,所用色彩与文本描述相符。可与之参照的是大英图书馆藏彩绘本《皇朝礼器图式》中的崇圣祠两庑篚图(图7),图册在图像的对开页题写标注,并注明其形制等同于文庙正位篚,图中篚也确如文庙正位篚的文本表述,“编竹为之,四周髹以漆,红色”。与前代礼书中的篚图相比,《皇朝礼器图式》中的篚保持了长方体的造型特征,但变得更长。篚的底部仍称作“足”,但由细柱式改为基座式。

图6《大明集礼》卷二中的篚

明嘉靖九年(1530)内府刊本 哈佛燕京大学图书馆

图7《皇朝礼器图式》(崇圣祠两庑篚图)

绢本设色 42cm×41cm 清 大英图书馆

对比清代《皇朝礼器图》与宋代朱熹《绍熙州县释奠仪图》中篚的尺寸,可以看出前者对后者的承继。篚的宽度基本在朱熹版的五寸二分上下浮动,高度较朱熹版多一寸,足高与朱熹版基本一致。主要差别在于篚的长度,《皇朝礼器图》中的篚长比朱熹版少五寸左右。目前还无法从礼学层面对这一变化作出说明。不过,若从最直观的实用角度考量,尽管朱熹已缩减了篚的长度,清人依然认为朱熹版过长,有碍实际使用。纵观篚的长宽比例演变,自北宋聂崇义版(3:1)至南宋朱熹版(5.4:1)再至清代宫廷版(4.5:1),其数值虽有波动,但篚的实际尺寸呈现持续缩小的趋势,其便携性不断提升,愈发便于使用。

目前传世的清代竹篚均可与《皇朝礼器图式》相印证。宁波博物馆藏清代宁波府孔庙于同治十二年(1873)制成的十二件篚。这批篚的尺寸基本一致,长在73.2厘米至73.5厘米之间,宽16.2厘米至16.5厘米,高18.8厘米至19.2厘米,误差不过0.3厘米至0.4厘米。框架为木制,主体框架髹黑漆,篚盖框架髹红漆;侧壁和盖顶用竹条编成。北京天坛公园管理处保存有清光绪年间的竹篚实物(图8),边款皆髹黑漆。其形制均与《皇朝礼器图》所绘一致,长度大约是宽度的4.5倍,只在部分用色上稍有差别。

图8 竹篚 木质 尺寸不详 清光绪年间

天坛公园管理处 作者摄

二、“取爵于篚”的制度化及其图像再现

在先秦仪礼中,“取爵于篚”是部分礼仪的重要组成部分,可见于《仪礼》对“取爵于篚”的数次表述,比如:“士冠礼第一”中的“始加,醮用脯醢,宾降,取爵于篚,辞降如初。卒洗,升酌”;“乡饮酒礼第四”中的“主人坐,取爵于篚,降洗”;“少牢馈食礼第十六”中的“有司赞者取爵于篚以升,授主妇赞者于房户”;“有司第十七”中的“司宫取爵于篚,以授妇赞者于房东,以授主妇”。鉴于《仪礼》记载的都是各类礼仪仪节,因此,“取爵于篚”应属于正式礼仪程序的一部分,甚至从施礼顺序看,是献爵仪式正式施行的第一项仪节。

然而,在有文献记载的、由帝王亲自施行的礼仪实践中,将“取爵于篚”与三献礼紧密联系在一起者,始于唐宋时期。唐人尤为重视爵与篚在礼仪中的动态关系,如孔颖达在《尚书正义》的注疏中称:“祭祀饮酒之礼,爵未用皆实于篚,既饮皆返于篚。”唐人特别指出,爵在祭礼的初始阶段被装在篚内,不会像笾、豆、壶尊等祭器那样陈列出来。在取出使用完毕后,爵还要放回篚中。《大唐开元礼》对爵何时置于篚中、何时由何人从篚中取出、要被交付于何人手中,皆有细致规定,此为重要仪节,不容敷衍。以“皇帝冬至祀圜丘”为例,仪式开始前,“篚在洗西南肆(篚实以巾、爵)”,此时爵置于篚内。待“进熟”环节,要将爵从篚中取出:

太常卿引皇帝诣罍洗,乐作。皇帝至罍洗,乐止。侍中跪取匜,兴,沃水;又侍中跪取盘,兴,承水;皇帝盥手。黄门侍郎跪取巾于篚,兴,进,皇帝帨手讫,黄门侍郎受巾,跪奠于篚。黄门侍郎又取匏爵于篚,兴,进,皇帝受爵。侍中酌罍水,又侍中奉盘,皇帝洗爵。黄门侍郎又授巾,如初。皇帝拭爵讫,侍中奠盘匜。黄门侍郎受巾奠于篚,皆如常。

《大唐开元礼》中,由皇帝主祭的吉礼多次提到“取爵于篚”,仪式程序几乎完全相同,如“皇帝仲春仲秋上戊祭大社”:

太常卿引皇帝诣罍洗,乐作。皇帝至罍洗,乐止。侍中跪取匜,兴,沃水;又侍中跪取盘,兴,承水;皇帝盥手。黄门侍郎跪取巾于篚,兴,进,皇帝帨手讫,黄门侍郎受巾,跪奠于篚。黄门侍郎又取爵于篚,兴,进,皇帝受爵。侍中酌罍水,又侍中奉盘,皇帝洗爵。黄门侍郎又授巾,皆如初。皇帝拭爵讫,侍中奠盘匜。黄门侍郎受巾奠于篚,皆如常。

又如“皇帝巡狩告于太社”:

太常卿引皇帝诣罍洗,乐作。皇帝至罍洗,乐止。侍中跪取匜,兴,沃水;又侍中跪取盘,兴,承水;皇帝盥手。黄门侍中跪取巾于篚,兴,进,皇帝帨手讫,受巾,跪奠于篚。遂取爵于篚,兴,进,皇帝受爵。侍中酌罍水,又侍中奉盘以承水,皇帝洗爵。黄门侍郎又授巾如初。皇帝拭爵讫,侍中奠盘匜,侍中受巾奠于篚。

黄门侍郎“取爵于篚”,由皇帝亲手洗爵,再将酒爵擦拭干净,是特定献爵仪式前的一道必备仪节。相同仪节在皇后与皇太子主祭吉礼时亦有出现。如《大唐开元礼》记“皇后季春吉巳享先蚕亲桑”“皇太子释奠于孔宣父”。事实上,唐代吉礼在三献礼伊始,皆由执事者(黄门侍郎、司言、中允)将爵从篚内取出,交付皇帝、皇后和皇太子洗爵、拭爵。这项仪式步骤在《通典》《新唐书》《唐会要》中都有记述,此处不一一转录。

有宋一代,取爵在国家层面依然被视作一项重要礼节。据《宋会要辑稿》,北宋元丰四年(1081)重新议定“国朝郊庙、明堂礼”时,对取爵人身份作出谨慎讨论,“门下侍郎取爵进皇帝……未合礼”,请示改由“吏部侍郎一员奉爵,以次从皇帝至神座前。左仆射(阙则右仆射)以玉璧进皇帝,奠于地。及酌献,尚书左丞(阙则右丞)以爵受仆射,仆射进爵皇帝”。作为一项重大的祭天典礼,北宋明堂礼保留了取爵环节,并格外关注取爵者身份之对错,认为这事关整场典礼能否合乎礼仪规范。

到了政和年间(1111—1118),《政和五礼新仪》中的吉礼和冠礼均载有取爵仪节。在属于吉礼的“皇帝祀昊天上帝仪”“皇帝祈谷祀上帝仪”“皇帝雩祀上帝仪”中,取爵仪式基本相同。以“皇帝祀昊天上帝仪”为例:“礼仪使奏请执大圭,前导皇帝诣爵洗位。宫架乐作,立洗位。北向立,乐止。吏部侍郎跪,取爵于篚,兴,以进。礼仪使奏请搢大圭、受爵。内侍酌水以进,礼仪使奏请洗爵。内侍跪取巾于篚,兴,以进。皇帝拭爵,内侍受巾,跪奠于篚。吏部侍郎受爵,升自午阶。”即官员从篚内取爵,内侍从篚内取巾,再由皇帝亲手擦拭。

而唐宋礼仪典籍对“取爵于篚”的看重,反过来影响了宋代毛诗主题创作中的礼仪图像。现存的宋代毛诗图及后世摹本有数十套之多,描绘三代古礼的不在少数,其中不乏与“取爵于篚”有所关联的画作。以辽宁省博物馆藏《周颂清庙之什图》中的《思文》一图为例,该图描绘“后稷配天”,众多祭器整齐排列在山丘上,一只篚被置于祭位左前方。篚盖上配巾,或即为《新定三礼图》中篚图上方的“覆馔巾”。图中的祭祀者即将登坛,可见祭礼必备的献爵环节尚未开始;画面中有篚无爵,而爵也正是通过篚得以隐晦地呈现。又如该画卷《我将》一段,绘周成王祭祀周文王,成王左前方设有一篚,篚上覆巾,内中应盛有爵。此时成王正在行祼礼,将酒液浇在地上以吸引神灵,之后方能进入献爵环节,届时篚内的酒爵才会被取出并使用。与《思文》一样,覆巾之篚意味着后续即将到来的礼仪行为。

在《周颂清庙之什图》中,盛爵之篚被巧妙地置于承祭者左前方触手可及的位置,相较于其他祭器,距离承祭者更为亲近。这一细节并未见于文本仪注,却通过图像生动地展现了宋人对“取爵于篚”具体情境的独特理解。《周颂清庙之什图》为礼仪进程中取爵于篚这个环节提供了极为珍贵的视觉情境。就如何发生而言,祭典伊始,爵并未如其他祭器般直接陈设在祭祀场所,而是置于篚中以待取出使用。这种处理方式早在先秦文献《仪礼》中已有记载。然而,直至唐宋礼制,“取爵于篚”才成为帝王祭祀礼仪的关键环节,篚也因此在图像中得到生动再现。

三、礼仪书写与礼仪实践的分野

值得注意的是,在宋代推行的面向普通人的礼仪中,未见“取爵于篚”。比如朱子《家礼》中的祭礼仪注即取消了取爵环节。以朱子《家礼》卷五《祭礼》所载“四时祭”为例。在正祭日的前一日,需在堂内摆放一桌祭祀器具:

前一日,设位陈器……设酒架于东阶上,别置卓子于其东,设酒注一、酹酒盏一、盘一、受胙盘一、匕一、巾一、茶合、茶筅、茶盏托、盐碟、醋瓶于其上。

厅堂东阶之上陈设酒架和桌子,桌上的酒器包含酒注、酒盏和盘各一件,其中酹酒盏相当于酒爵。第二天清晨,再于各个神位前放置酒器,备酒:

厥明夙兴,设蔬果酒馔……设果楪于逐位卓子南端,蔬菜、脯醢相间次之。设盏盘醋楪于北端,盏西楪东,匙筋居中。设玄酒及酒各一瓶于架上,玄酒,其日取井花水充。

由于所有器具都摆在桌上,祭祀活动开始后不再存在从某个容器中取出杯盏(爵的替代物)这一环节:

降神,主人升,搢笏,焚香,出笏,少退立。执事者一人开酒,取巾拭瓶口,实酒于注;一人取东阶卓上盘盏立于主人之左;一人执注立于主人之右。主人搢笏,跪。奉盘盏者亦跪,进盘盏,主人受之。执注者亦跪,斟酒于盏,主人左手受盘盏,右手执盏,灌于茅上。

朱子《家礼》中未见“取爵”,也便无需“取爵于篚”,这应是该书为实现礼下庶人而有意简化古礼的表现。为将礼仪普及到士人与庶人阶层,朱熹主张施礼环节及用品从简从俗,以便贴合士庶家庭的实际情况。诸如爵、篚等礼器已非宋代日常生活的必备之物,于是被排除在《家礼》之外,相应礼节也得到极大精简。

不过,对于官方主持的祭祀活动,朱熹的态度则与《家礼》的简化原则有所不同。根据《绍熙州县释奠仪图》,爵与篚均为不可或缺的礼器:“篚在洗西南肆,实以巾(若爵洗之篚,则又实以爵,加坫)。”只是在朱熹设想的释奠仪注中,“取爵于篚”同样没有得到重视,三献礼省略了取爵环节:

少顷,赞者引初献再诣盥洗位,乐作,至位,北向立,搢笏盥手,帨手执笏。次诣爵洗位,北向立,搢笏洗爵,拭爵以授执事者(按王氏凡三)。执笏升殿,诣至圣文宣王酌尊所,南向立。乐止,成安之乐作,执事者以爵授初献,初献搢笏跪执爵。

洗爵、拭爵仍是仪式中不可缺少的一步,只是所洗、所拭之爵未作论述。据前文所引《绍熙州县释奠仪图》之“若爵洗之篚,则又实以爵”,用于三献礼的酒爵依然要从篚中取出,只是在仪注中不再说明。

鉴于朱熹的礼仪著作与礼学思想在南宋及元明清时期产生极大影响,其对“取爵于篚”的忽视随之延续至后世礼仪文本的书写中。朱子《家礼》在南宋已有多种刊本印行;元代国家礼制中的婚礼部分吸纳其见解;至明永乐年间,《家礼》升格为官方认定的权威范本,渗透到社会各阶层。明代以降,即使在官方颁行的祭礼仪注中,也未见取爵这一步骤。如《大明集礼》之“皇帝冬至亲至圆丘仪注”所述,仪式行至初献礼时,“皇帝至洗爵位,太常卿奏搢圭。皇帝搢圭。执爵官以爵进。皇帝受爵,涤爵,拭爵,以爵授执爵官”。即由执爵官将爵递呈皇帝,至于执爵官从何处、如何取爵则略而不载。取爵不再被视为一项值得书写的祭礼仪节,更遑论“取爵于篚”。

需要承认的是,与祭礼不同,《大明集礼》在嘉礼部分数次提到取爵。例如“皇太子加元服仪注”“赞冠者取爵、盥爵、帨爵。诣司尊所酌醴授宾。宾受爵跪进于皇太子席前。北向祝毕。皇太子搢圭,跪受爵。”但这些礼仪中的“取爵”是否即为“取爵于篚”还须商榷。因为整部《大明集礼》仅有一次提及“取爵于篚”,语境为引述先秦典籍《仪礼》所讲述的乡饮酒礼。

与明代情况类似,“取爵于篚”亦不见于清代的官方仪注。考诸整部《大清会典》,未见与取爵相关的任何活动,此处不再赘述。“取爵于篚”作为一项自《仪礼》发端,并在唐宋官方仪注中被反复强调的重要仪节,至明清时期已从官修礼典中彻底淡出——对仪注书写的调整,正是礼仪重心变迁的体现。自宋代《毛诗图》之后“取爵于篚”的图像难以得见,或许也与取爵在仪节文本中的逐步消退有关。

然而,一个核心问题无法回避,明清祭礼活动中的爵究竟以何种方式出现在礼仪现场?虽然在文本书写层面,“取爵于篚”受到观念影响而“隐退”,但祭礼仪注中始终存在洗爵、拭爵、献爵的记载。因此,从实际操作层面看,酒爵终归要放置在祭祀现场的某处,再由某位执事者将爵取来,递给洗爵、拭爵、献爵之人。一张拍摄于1914年的祭天照片可以为此问题提供参考。美国摄影家约翰·詹布鲁恩(John D. Zumbrun)拍摄并出版的《天坛》(The Temple of Heaven)摄影图册,以图像方式记录了1914年12月23日袁世凯在天坛举行的祭天典礼。其中一张照片名为《祭礼上的执事者》(图9),拍摄了四位身穿祭服的执事者在摆放祭器的桌边忙碌的景象。在图中最左侧的桌上,放置着一件竹篚,篚内立有一只三足铜爵。照片中的篚与爵基本符合《皇朝礼器图式》所绘形制,而篚与爵的位置关系表明,爵在民国初年由官方举办的祭天礼中仍被置于篚内,“取爵于篚”仍会得以施行。即便该环节早已不再出现于官方颁行的祭礼仪注,却在实际活动中长期存续。关于这种礼仪书写与礼仪实践的分野,其具体情境及确切边界还有待更多材料的发现与揭示。

图9 约翰·詹布鲁恩《祭礼上的执事者》

摄影尺寸不详 1914年

结 语

“取爵于篚”作为一项祭礼仪节,最早出自先秦文献《仪礼》;唐宋时期成为国家祭典的重要环节,被官方仪注频繁载录;明清时期可能依然存在于重大祭礼活动中,却已淡出官修礼典的视野,而这一“简化”过程或与朱熹有关。朱氏虽身处“取爵于篚”仍被重视的宋代,却在其修订的两部礼仪著作中有意省略此项仪节。而礼仪制度与礼仪实践的变迁会对礼仪图像产生影响,致使宋代以降绘画中再难觅得“取爵于篚”的踪迹。

“取爵于篚”涉及两种器物:爵与篚。学界对爵的形制变化已有较为充分的讨论,对篚的研究则关注不足。篚因其竹质特性较难保存,目前难见明代以前的实物,然借由宋代以来的绘画、插图等图像史料,得以窥见其绵延近千年的形制发展史。《新定三礼图》《绍熙州县释奠仪图》《皇朝礼器图式》三部代表性典籍,先后为篚的制作确立规范。综合考察篚的形制规定、图像塑造及其存世实物,不仅能够厘清其形态演变,还能更生动地理解“取爵于篚”这项礼仪活动如何发生,从物质文化与行为史的角度深化对古代仪礼观念与礼仪实践的研究和认识。

(本文原載於《美術》2025年第12期,注釋從略,引用請參考原文。)