摘要:巡检是清代地方治理的重要机构,被视为清代市镇或乡村中“国家在场”的象征,在其创设时多有“权力清单”式的国家授权。清代巡检多领有“分管地方”,并以场镇为行政统辖单位。作为州县的佐杂,巡检衙门经费来源多元,由地方绅粮掌控的公局经费为其重要来源。在场镇诸多地方公事中,巡检与地方绅粮群体既有合作与协商,又不乏博弈与竞争。

梁勇,厦门大学历史与文化遗产学院、民间历史文献研究中心教授、博士生导师。

任思宇,厦门大学历史与文化遗产学院硕士生。

清代巡检处于官僚科层体系的末梢,多设置于州县关隘或烟户稠密之市镇等处,为联系州县与乡村的重要基层机构,被视为清代市镇或乡村中“国家在场”的象征。学界对此研究视角不一、成果颇丰。早期的学者多将清代巡检视为“卑微无权”的“微员”;稍后的研究则偏重对清代县丞、巡检等佐杂官职能、辖区的讨论,并引入政区研究的视角,讨论清代佐杂能否适用诸如“县辖政区”等相关概念,如胡恒将清代佐杂辖区的研究衔接到清代“县辖政区”的概念内,并进而延伸到对“皇权不下县”的讨论。随着清代州县档案等史料的“发现”和利用,学界亦注意到清代佐杂官员在其辖区内的司法权限问题。

学界既有研究中多将巡检等州县佐杂官员分驻市镇或乡村的现象,视为清代国家介入地方治理的重要举措和制度设计,并未深入考察巡检在地方治理中的行政实态和参与机制,对其与士绅等群体间的权力博弈、竞争以及合作等关注不多,仅有凌鹏对咸丰时巴县木洞镇的研究中,着重考察了该镇的巡检、士绅、团约与知县在清代地方基层治理中的结构和作用。本文主要使用清代州县档案和地方志等文献,以清代巴县木洞巡检司为切入点,着力考察清代巡检分防的制度实践及其与场镇社会的复杂关系,并对清代巡检财政及其公局化现象加以阐述。

一、清代巡检的职权及其行政实践

清代会典、律例等典制文献中涉及巡检职权的记载仅寥寥数语,即“诘盗察奸”,而对其分理细事、命案检验等职权限制严苛,亦未提及是否“分管地方”。嘉庆《清会典》称,凡府县“杂职内之巡检,皆分防管捕,或兼管水利”,即清代巡检均专职缉捕盗贼,盘诘不法,且不与州县同城而分驻城外某处市镇或关隘,仅有部分巡检兼管水利。此外,雍正《吏部则例》载,“佐贰等官凡词讼不许准理”。嘉庆《清会典》载,“凡官非正印者,不得受民词。户婚田土之案,皆令正印官理焉”,此条内特别以小字注明:“分防佐贰等官所收呈词内有命盗等案,即移交州县拘提审讯。”从制度上明确巡检不能擅受民词,干预地方司法。

但是,清代巡检在其行政实践中面对极为复杂的情形,仅凭此类典制文献中的寥寥数语,显然难以划定巡检在其行政实践中的权力边界,故而清代巡检在创设时多有“权力清单”式的国家授权,这是对清代会典、律例等典制内容的重要补充。如清代四川南部县属富村驿巡检系道光四年(1823)由富村驿县丞裁改而成,除承继旧有富村驿县丞所分辖富义、永丰、安仁三乡外,亦继承其弹压稽查盗贼、匪徒、赌博诸项事宜和代验命案的职权:

又查富□[村]驿地方离城一百八十余里,地方冲要,民俗刁悍,附□[近]之富义、永丰、安仁三乡,向系县丞分辖,遇有盗□[贼]、匪徒、赌博、斗殴、私宰、窝娼等事,俱听该县丞□□办理。今将县丞裁改,新设巡检,一切均应责成□□[该巡]检照例经理,所分管三乡地方,遇有盗劫抢夺等□[脱]逃,限满无获,即将该巡检照例开参,以专责成。查□[富]村驿县丞衙门因离城较远,遇有命案例应就近相验,今富村驿改设巡检,亦应准其就近相验,请添仵作一名、学习仵作一名,共岁支工食银九两,应请于南部县地方项下扣留支给。

此外,清代官箴书《佐贰须知》将“赌博、汹酒、窃盗、奸拐、私宰、忤逆、斗殴、私盐等事”视为佐杂例应分理之事,又详尽叙述佐杂在面对赌博、盗窃、奸情、拐带人口、斗殴、忤逆、私宰等案件时应如何审断。再如清嘉庆十七年(1812),有言官题参“川省佐杂不遵定制,擅受民词”。四川总督常明称川省州县地界辽阔,州县印官难以全面稽查,故而“分驻各佐杂,遇有窝赌窝娼、酗酒斗殴等事,皆准其接受呈词,并有额设刑仵,遇有命案准其就近相验,牒县办理”,而同城佐杂也有印官公出时代收呈词之权,即其所谓“迹虽近于擅受,事实起于分理”,清仁宗也认为“为公则可,为私必参,原不能执一而论也”。简言之,在具体的管理实践中,巡检可以接受民词、处理民众的一些日常纠纷,并在命案办理中承担司法检验等活动。

诸“权力清单”中并未囊括户婚田土等案件,这使得清代官员在行政实践中多有掣肘。雍正十二年(1734),太常寺少卿唐绥祖就提议于词讼繁剧处州县,将“田佃斗殴户婚交易等事”拣选“佐贰贤能之员批发协办”,而“重大案件”仍归州县印官办理。唐氏所指诸项积弊也确有其事,如雍正八年四川建昌道马维翰便曾言“川省各州县词讼繁多,即如互争田地,屡控屡翻,从无信谳”。

在此情况下,清代巡检在其行政实践中多游离于“违例”和“分理”之间,官箴书《佐贰须知》中亦颇为暧昧地交代佐杂官员:“户婚田产非应理之事内”难免“有牵连赌博、拐骗等项”,若“堂翁相好,亦可准究”,但“必须与幕友斟酌,方免上司反驳”,并将此视为“近利远害”的秘诀。清代巴县衙门档案载,嘉庆二十三年四川总督蒋攸铦痛斥川省佐杂多有“凡民间词讼,户债婚姻、酗酒打架概行收受”及“纵差滥刑”的违例之举,并将其原因归结为州县印官对佐杂官员容隐放纵,“性躭安逸,厌于听断”,将词讼概行批委佐杂。蒋氏所叙正与《佐贰须知》所载官场规矩相合。

更为重要的是,除“捕务”和“应管赌博、打架等事”外,清代巡检等分防佐杂多领有“分管地方”。以巴县为例,清雍正十三年,“巴县县丞分驻白市驿,巡检驻木洞,俱各有分管地方”,但并未载明此“分管地方”何在。据清代巴县档案,白市驿分县分管白市驿及其附近二十八场,木洞镇分司分管木洞镇及其附近十三场。若再虑及清代白市驿分县、木洞镇分司创设于清雍正八年,而与前文提及的清雍正十三年,两者相隔仅短短五年,则或可推论两处佐杂在其添置时便“有分管地方”。

在此“分管地方”内,清代巡检等佐杂以场镇为基本统辖单位。乾隆时,木洞巡检司即可签给场头、客长等执照。如巴县节里四甲毛家场,乾隆五十八年(1793)该场场头张仕荣系该场场民袁大伦等佥举承充,并“蒙木洞牛主赏给执照”,到乾隆六十年时,张仕荣“搬乡居佃耕为业,不能管理场内之事,是以集场公议”,改佥举场民胡宗孟为场头,禀请巴县赏准给照,而巴县批词称“应候木洞司公旋,自赴该衙报替”,即要求胡宗孟等前往木洞司报替执照。再如巴县节里七甲太和场,乾隆三十年太和场民廖维昌前赴木洞镇巡检“认充客长”,木洞司因即签给其客长执照。

道光后,州县佐杂下乡查场渐成惯例。木洞巡检司亦被札委查点木洞镇、麻柳嘴、双河场等十三场,包括诸场团的日常操练、战时调动、裁撤兴设等,其权力类似州县印官。咸丰九年(1859),巴县节九甲姜家场体德团监保甲约等因未及时受巡检点团而受到批评,在堂讯中该团保等辩解道:“(该团的)□□牌首、花户正遇农忙之际,一刻赶之不及,故所违误公事。”类似巡检巡视场镇团练,在巴县档案中还有其他相关案例。这表明,分管某特定地域团练,是巡检的重要职责。

二、清代巡检与场镇社会

作为“国家在场”的象征,清代巡检在场镇管理和地方公事中都发挥着作用,但这个作用呈现出重要的变化。下面以清代巴县档案中的相关案例,考察清代木洞巡检司在该镇义学、仓储、公署修缮等机构或活动中管理机制的演变。

义学,从直接管理到委托士绅管理。木洞镇迪化义学,亦称“崇文义学”或“崇文书院”,嘉庆初年由场镇绅粮“捐资兴设”。迪化义学涉及公产佃租、馆师延聘、日常经管等项制度屡屡调整。嘉庆朝时,义学馆师延聘、学产租佃等事“俱系司主经管”,“司主委之房书”。道光十一年,巡检司书吏张百川私卖义学房产并携款远飙,导致学产流失。后又有川东道台推荐的涪州监生邹振勋出任义学斋长,但邹“课读五岁,不惟未曾教学,且滥食洋烟,一切没品之事无所不为,并将所置锡器、卓帷、几搭、灯彩悉行捲搂而去”,让学产再次受损。经此变化,巡检与场镇绅粮措议,将义学“交于殷实监生刘祥顺、刘承顺经管”,凡涉及馆师延聘、学产租佃等事“俱系首事住持,告成事于司主而已”,“即有求荐书来者”,巡检“俱以未管义学回复”,以杜绝先前之弊。咸丰七年,“街民张玉顺家失火烧毁一百零三家,将义学四合头房屋并义学收铺租银房屋全行烧毁”,该镇绅粮商耆“协同面禀司主曾,请振兴义学”,巡检虑及“若再经管,必至仍蹈故辙,废弛学校”,其中所谓“蹈故辙”是指前述道府等官所荐之馆师品资良莠不齐之弊,故而该巡检“推卸不管”。在此情形下,该镇绅粮呈禀巴县,经“前任姚主面谕职员徐济美,文生梁宗莲、徐铸等管理”,徐铸与梁宗莲“辞未经手,[徐]济美总理”。自此后,义学中诸如馆师延聘、首事选充等均形成新的惯例。在首事选充上,须得是殷实老成并获有功名的乡绅或职员,先经阖镇绅粮、首事人等公举,而后禀请巴县批准后方可承充。

社仓,从官方建仓到“不假手胥役”。乾隆《巴县志》载,“木洞镇社仓四间,乾隆元年巡检邵贤于详请等事案内建仓四间”,该社仓在乾隆元年仅有仓谷千余石,于乾隆十九年前后通过数次绅粮捐输、出借得息等方式,到乾隆二十五年该社仓所贮仓谷一度将近万石。如表1所示。

嘉庆二十五年,巴县将“各里社仓奉文归并本城、白市驿、木洞镇三处”,但此时木洞镇社仓所贮仓谷仅“实贮仓斗谷二千九百八十一石九升二合”,远低于乾隆中叶近万石的水准,可见嘉庆以后该镇社仓之荒弛。咸丰八年,川东道台王廷植筹办积谷、整顿仓政时,叹息“巴县社、济各仓皆前任苦心孤诣而成者,而社仓已不可复问”。社仓如何经理?乾隆《巴县志》给出了看法:“昔人有建议废社仓者,以出纳多弊之故。然慎选社首,官为稽其出纳而不假手胥役,每岁盘查一次,年丰即陆续劝增,实为便民第一要政,有治人无治法,讵可因咽废食。”即通过“慎选社首”,“官为稽其出纳而不假手胥役”,“每岁盘查一次”,“年丰即陆续劝增”等四项措施,便可使社仓之法成为“便民第一要政”,亦即将仓谷捐输、日常经管等事委于社首,由地方绅粮经管。

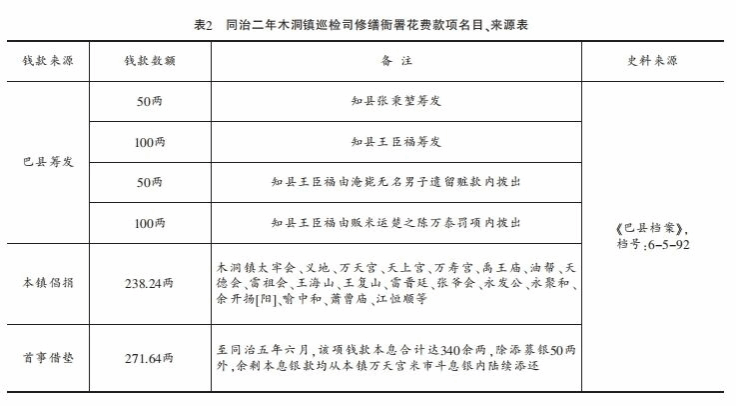

巡司署修缮,地方绅粮成为修缮经费的主要来源。同治初,太平军石达开部路经木洞,将衙署焚毁。自同治二年(1863)始,木洞巡检屡次申禀,巡检衙署终于修缮完毕。清代巴县档案中保有此次衙署修缮的账项,其修缮钱款可分为三大类别,即“巴县筹发”“本镇倡捐”和“首事借垫”。首先来看“巴县筹发”,这笔款项之于巴县亦属筹集不易,甚至半数来自“罚项”“赃款”。其次为“本镇倡捐”,即由该镇绅商等捐助,具体包括万天宫、万寿宫等会馆群体,油帮、屠帮等行业组织,永发公、永聚和等商号。最后来看“首事借垫”,亦即所谓的借款。木洞镇巡检司衙署修缮的首事由向春生等人组成,此四人均有监生或贡生等功名在身,如向春生曾为木洞镇永安团监正,严镜涵曾为木洞镇迪化书院斋长。他们被巴县札委为经修司署首事。200多两的借款由向春生等出面借债,以私济公,最终通过绅粮募捐、提添斗息的方式还债。钱款具体来源看表2。

此外,木洞镇巡检还曾希冀通过预支廉俸的方式筹集经费,但巴县知县以川省定例“凡经禀请廉俸修理衙署者,嗣后永远定止”为由拒绝。

通过上述三个与木洞巡检司有关的案例,我们发现木洞巡检虽身处官僚体系的末梢,却仍被视为清代市镇或乡村中“国家在场”的象征,即清人所谓“朝廷命官”,故而在遇有“关系地方公事”的事宜时,地方绅粮等权势群体则难免仰赖其王朝官僚的身份背景,如前述木洞镇社仓、迪化义学等的庶务经管、公产经理。但若拉长观察的时间,我们发现在地方治理中,存在着从官方直接管理到委托地方绅粮管理的转变过程。更有甚者,连巡检司衙署修缮等应由政府支付经费的事项也不得不仰仗地方绅粮合作。这反映出绅粮成为清代中后期地方治理的重要力量。

与此同时,清代巡检与地方绅粮群体亦不乏竞争与博弈。攻击巡检“佐杂擅受民词”,是地方绅粮常见的诉讼策略,相关案例在清代巴县档案中屡见不鲜。同治五年,巴县举人邹峄、武生杨天生、职员何凌霄为代表的木洞镇绅粮多次向巴县知县、重庆府知府具禀木洞巡检司“擅受民词”、巡检司差役敲诈绅粮。案情发展如下。

同治五年十月初三日,巴县举人邹峄等以擅受民词将木洞镇巡检告上重庆府衙。重庆府既忧虑此“朘削良民,刑屈毙命等事”“如其事实情真,大为闾阎之害”,又担心邹峄等人“难保无怀嫌要挟情弊”,札仰巴县查明禀覆。同月廿五日,又有木洞镇附近仁里十甲职员何凌霄呈递禀状于巴县,称其“煮酒营生,前岁米贵停作,另行生贸”,他到木洞买货时,被巡检司差役逮捕,“围押数日,磨搕银二十五两”,邹、何二氏对木洞巡检提告的情节相似,引起巴县知县怀疑:“该职员既称家寒,如何有多金供人搕索,所呈恐未尽实。”针对地方绅士的控告,木洞巡检“逐日派差各场密查,见帖□扯,不留片影”。这一高压政策引起了民众的反弹,“木洞远近受害良民,衣资颇裕者夺控恩辕,贫寒无力者各场具帖申冤告白”。木洞武生杨天生等人亦递交禀状,称木洞司违例擅受、司差借公私吞的情形更甚从前,“并粘附嘉庆二十三年川督蒋攸铦严禁佐杂违例擅受碑示抄件”。巴县知县对邹、杨两份禀状中的“催促”之意明显不满,“该具呈所控之件,事不干己,既称控府饬查,应俟查明核办”,“该武生等究属子民,况已名列绅衿,更宜勉图上进,正不必越俎代庖,自取好讼之咎也”。

从该案的进程来看,巴县知县始终站在木洞巡检司一边,这无疑对地方绅粮造成了一定的压力,也促使其改变了对巡检司的态度。十一、十二月间,邹峄等人第三次禀呈巴县,其中称之前禀状均属窃名诬告,并列举木洞镇巡检诸多善政,如邹峄在其禀状中称,“司主宣讲圣谕,禁习邪教,劝民黜异端,崇正学,尚节俭,禁民毋赌博、毋宿娼、毋酗酒,募修武圣庙,重修贼毁文昌宫,于民间喊禀事件,随到随审随结,不轻用刑,不轻拘押”。仁里十甲武生喻大川在其禀状中亦赞扬了巡检司的工作,称其“劝捐兴设粥场,饥民赖其全活者甚众,至巡查河道,盘讦奸宄,缉捕峡匪余党,整饬乡街团练,在在认真办理”。木洞巡检司亦调整了与绅粮间的紧张关系。十二月十六日,木洞镇巡检呈递详文,内称:

查同治三年米粮腾贵,奉文禁止烧熬。查得木洞镇职员何凌霄家违禁煮酒属实,正传案相送间,旋据粥场首事、监正、监生向清源等以该职员曾经捐助粥场米银二十五两、合钱二十五钏收入粥米捐簿,尚属利济民食,禀恳免详等情。据此,兹奉前因,复调取施粥捐簿,覆查无异。差役孙顺等事无押搕情事。

从详文可看出,木洞巡检司提出的解决方案是地方绅粮虽违规酿酒,但因之前有善举而被免责,木洞司衙役亦无敲诈等行为,此案就此完结,展现了巡检与地方绅粮冲突的产生与和解的一面。

三、巡检财政及其公局化

清代巡检的官员、吏役薪资及衙门运行经费等均由州县自地丁存留中拨付。如清代木洞镇巡检的廉俸役食均自巴县地丁“存留”和盐课“耗羡”项内支给,其中俸银31.52两、养廉银90两,衙役、弓兵工食银共60两。

清代官方若遇财政吃紧而急需弥补时,往往从下属正佐衙门廉俸、役食、公费等项内摊派扣减,这使得身处清代官僚体系末梢的佐杂廉俸役食收入日渐萎缩。乾隆就曾谕令,若遇荒缺年份不得在府县佐杂教职俸工内扣减,只许在督抚司道及府县印官俸工内摊派,以表清廷体恤佐杂教职等微员之意。但在体恤佐杂微员和解决财费窘境之间,清代官方往往更倾向于后者。对四川的官员和佐杂来说,有所谓“减平”之法,即依照一定比例核扣若干银两移做政府之需,咸丰十六年“凡文武员弁领俸廉役食并一切报部杂款,每银一两核扣六分”,“备拨京协各饷,岁约银三万余两”;包括巡检在内的佐杂扣减比例稍低,“历系在通省佐杂各员养廉内,每两核扣三分,岁约银六百两”,作为“打箭炉照磨管解台费、往返解费”和“远差委员夫马”的“夫马费”。在“扣荒”“减平”“公帮”等各类摊捐下,晚清四川包括巡检在内的州县正佐官员的廉俸役食等正项收入大为缩减。光绪二十八年(1902),直隶总督袁世凯奏请整顿吏治,将地方各项陋规裁废,改为公费。此财政改革方案亦在川通行。宣统元年(1909),当时署理木洞镇巡检的何浯,仅实领“半廉役食”银“四两九钱五分”,几近于无。

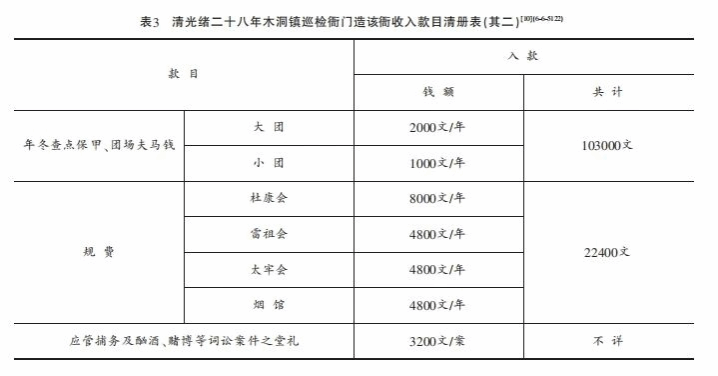

包括堂礼、点团费在内的陋规收入亦为巡检重要收入来源。清人将廉俸役食外的收入斥为“陋规”,瞿同祖将之释为“惯例性收费”。在木洞司申赍清册中,该司查点保甲团场夫马钱、规费、应管捕务及酗酒赌博等词讼案件之堂礼等陋规毫不隐讳地誊录其中(如表3),构成晚清州县佐杂的重要财政收入。如节一甲广元坝仁义礼智信五团,每团每年向木洞司赠送点团钱四钏。

下面,笔者将清代包括巡检在内的州县佐杂的“陋规”“帮费”“津贴”分为地方公款和讼案堂礼两类来进行讨论。

(一)地方公款

清代的“地方公款”主要包括三部分,一是指清代州县自其廉俸或公费中划拨的办公、缉捕、薪水等费,二是指清代乡场或行帮等自其公产公款中应付佐杂需索的夫马、酒席、节礼等费,三是指清中期后,夫马、三费等公局自其局费中帮贴佐杂的缉捕、保甲、监狱等费。下面以三费局征收的“三费”为例进行说明。

在清代,仰赖州县“捐廉”和收取“陋规”“讼费”乃是佐杂应付其财政困窘的两种办法。就州县“捐廉”而言,如前引同治木洞司署修缮即多仰赖巴县筹发。再举几例:松潘厅南坪巡检于“每年城内米息项下按月帮送食米一石五斗,每年约值钱三十五千文”。富顺县“旧规每醩房一家,由捕厅征收烧锅钱二千二百四十文”。越隽“厅属向多烧房,烤煮包谷,历年由照磨厅奉文查禁,所得陋规约有钱五六百千文”。光绪二十八年,木洞巡检司称该镇“杜康会年认规费钱八千文,雷祖会年认规费钱四千八百文,太牢会年认规费钱四千八百文,本镇烟馆每年认规费钱四千八百文”,大抵均系场镇、会馆、行会等自其公款公产中支给佐杂的“陋规”。

清咸同太平兵燹后,川省州县多创设夫马、三费等公局以应付其财政窘境,以公局局费帮贴佐杂、营汛等官的缉捕、保甲、监狱等费亦成为一项制度,而“捕厅”“汛厅”等缉捕官首先被纳入资助范围,随后“分县”“分司”等佐杂官亦有被纳入帮贴范围的趋势。清人周询称“在未有三费以前,缉捕奖赏或出于地方官之捐给,或取之夫马局”。清代四川州县的夫马公局不知始于何时,但到同治时已是“川省各属皆有夫马局之设”,而其“初本为供给因公官员之夫马程仪,后支用渐滥,凡地方官可以籍口公用者,率多取给于局”。但光绪二年,川督丁宝桢“毅然将各属夫马局一律裁撤”,故而州县转以三费局帮贴佐杂,周询亦称“夫马局裁后,凡委员之夫马及当地佐贰官之帮费,亦悉是局支给”,其中“是局”即指三费局。清代四川州县的三费公局始于道光十五年江北厅福氏所设三费田,福氏所谓“三费”乃该厅“命案解费,以及下乡相验一切夫马费用”和该厅照磨“捕贼缉盗以及衙署日用薪水”,即以该厅三费公田“每月给照磨缉捕薪水银五十两,岁给银六百两”。

其后清代四川州县的三费局亦多效仿其意,支给厅照磨、州吏目、县典史等“捕厅”和诸分防营汛等“汛厅”缉捕经费。光绪初年绵州夫马局裁撤前,绵州吏目“应食廉俸无几”,其公费均”赖有夫马局帮助”,而夫马局裁撤后,绵州吏目公费“每月虽由旧抽肉厘项下帮给办理保甲薪水钱二十三千八百文”,但“内除书差口食及灯油钱九千八百文外,仅得十四千文,实属不敷”,故而在光绪二十三年,绵州创设三费局并每月由该局“帮给捕厅缉捕经费钱十千文,以资津贴”。清代巴县保甲团练、夫马、三费等公局均创设自咸丰、同治时,光绪十四年和三十二年的《三费章程》则载明,巴县三费局支给“捕厅缉捕经费向系每月二十两”,而“嗣经前道宪唐饬令局□□□[内拨给]拾两,共成三十两,现在照支”。此外,光绪三十一年,川督锡良通咨各省以备参详的《三费章程》中,列有典史汛弁帮费和监犯医药帮费两项:

汛弁、典史各有缉捕、管狱之责,果能恪遵功令,不敢擅受,岁入饷禄例领俱薄,中材以下,不足养廉,是以由局酌帮缉捕、办公经费之举。然每月典史不得过二十千文,汛弁不得过十千文。汛弁裁缺则止。

晚清时,四川州县的三费公局自其局费中帮给“分县”“分司”等经费亦是当时普遍趋势。咸丰二年至八年,仁寿县典史“由县署每月助薪水钱五十二千文”,而到咸丰八年后“改定县署月助薪水钱二十二千,三费局月助经费钱十五千文”。咸丰元年,简州三费局除去帮贴龙泉驿汛、简州汛、简州吏目等官月钱、岁修监狱钱、汛兵书役槽马口食外,仍支给龙泉驿巡检月钱六千文。光绪七年,南部县三费局除“每月支送汛厅巡缉公费钱十五千文”,“典史缉捕经费钱四十千文”外,每月支送新镇坝县丞、富村驿巡检各“办理保甲夫马钱十千文”。光绪十六年前,巴县三费局尚未支给该县白市驿县丞经费,但因“凡有关三费应支之款而为章程所不及赅载者,许局士随时禀县核明饬发”,故而以“白市驿分县亦有分巡缉捕之责,与捕厅情无二致”,而“自先光绪十六年十月初一日起,每月由三费项下支给银三十两正,以资办公”。光绪间,江油县三费局原先并无支给中坝场巡检的钱款,但龙安府认为中坝司同样“专司缉捕,且所驻地方最繁”,“责成尤重”,故而应援照该县三费局支给江油典史、江油汛缉捕经费的事例,由江油县三费局“每月拨给中坝场巡署经费钱四十五千文,俾资办公”。

此外,川省场镇多以兴设公产、提取公款,或创设公局的方式,应付佐杂、汛弁等查场时的夫马、酒席等费。光绪七年,木洞镇节九甲姜家场称该场“历设米粮斗市,每升取勺,每斗取角”,该场米市斗息所得银两除用作该乡场焚献神灵、获贼押送、延师束脩等费外,便是用作“官员查场点团夫马伙食”。再如光绪二十八年,木洞巡检司称其“年冬查点保甲,每次大团给夫马钱二千文,小团给夫马钱一千文,共计大小六十六团,共入钱一百零三千文”,故而木洞司长期将此视为利薮。如同治十年,木洞镇节一甲广元坝仁义礼智信五团称“在昔点团,岁只一次”,但“今十月初三专城汛主奉札来乡”,五团业“已遵点无紊”,而“至十一月木洞司复至,团众夫马急难重办”。此外,平日“司主署中老幼生辰,帖请团约,每年三次”,五团团首等“俱各尽其情”。这一现象,在地方志中亦有记载。如民国《宣汉县志》所记该县土黄场公费局:“庞大犹,字允升,土黄场人……前清把总岁出查场,名为禁赌博、烟馆、熬糖等,实比户诛求滥索,所谓‘春牌’‘秋牌’是也。始倡捐,设公费局,里人以不扰。”民国《新修合川县志》所载该县尖山场惠民局:“郑一桂,字馥亭,来里尖山场人……是时汛、厅两署例于每岁各点乡团一次,应有夫马。派由几微,摊认琐碎烦扰,乡人苦之。一桂察知场有斗口,杂乱无章,初无实济,乃兴设惠民局,以斗口提入,为之基本。寻买街房数间,收租钱若干,为点团夫马之用。由局开支,不复摊派,人以为便。”

晚清时,此类点团夫马、酒席等亦渐有由三费等公局局费支发的趋势。同治九年南川县三费局创设时,该县典史“有捕盗之责,向无捕盗之费,酌议由局中每月帮钱二十千文,以为下乡捕盗之费”,该县汛“有查拿匪徒以及私枭私贩、私宰耕牛等项之责,向无经费,酌议由局中每月帮钱十五千文,以为下乡查拿夫马之费”。光绪六年,南部县汛称“查汛署历来向有夫马漏规,系每年四七十三个月查场三次,每次收受各场夫马钱三百余千文,每年三次约收夫马钱一千串之谱”,并自请裁革此项夫马漏规,但随即在光绪七年,南部县三费章程中载三费局须得“每月支送汛厅巡缉公费钱十五千文”,再后三费局款浮冒滥支,到宣统时改由学田局年“支汛厅帮费去钱一百千文”,这表明南部县实际是以三费、学田等公局支送巡缉公费代替收受查场夫马漏规。

(二)讼案堂礼

所谓“讼案堂礼”,是指清代文武衙门在词讼案件中,原被两造向衙门呈缴的状纸、呈戳、代书、纸笔、夫马、结息等讼费陋规。嘉庆二十四年,御史程伯銮称四川州县衙门“有呈子钱、坐堂礼、鞋脚钱、轿马钱、酒食钱、差使钱、辛苦钱、酬谢钱各陋规名目”。而清代川省佐杂衙门亦是如此,如光绪二十年木洞司衙讼费章程中有对堂礼、门银、单子、销案、投到、口食、纸张等的讼费规定,宣统二年四川宁远府佐杂讼费简章中有对呈递登记笔墨、差唤口食、结案和息等的讼费规定。对于州县而言,在廉俸、公费以外又有耗羡、契税等多项陋规,故而讼案堂礼所得在其收入中尚属其次,但对佐杂而言,其“既无钱粮税契”可供取利,廉俸役食等银又日遭摊捐扣除,故而抽取讼案堂礼成为其应对财政窘境的重要手段。

清代佐杂堂礼不知源自何时,乾隆末《佐贰须知》即颇费气力去教导佐杂如何取得“堂翁”允诺,于批委案件或自理词讼中“得钱”。该书所指分驻佐杂可于“禀贴”内乞恩恳求,同城佐杂可借预支廉俸之名,由此隐讳知会州县,希冀允许其在词讼或案件内抽取堂礼,而“堂翁自不言而喻”:

凡属员离城甚远,其词讼已得钱而欲堂翁允行者,不能亲身至县面见堂翁,详文之外用禀贴恳求。切不可写钱若干,禀帖内惟着力恳求,则堂翁自不言而喻。大凡衙门清淡,堂翁又不批词,只得以借支俸银之由,禀云“卑职署内绝粮已久,非不知堂翁之苦,但堂翁与卑职情同父子,不得不仰首呼号,求堂翁开好生之德,暂借数金,以济涸辙。卑职尚有薄俸可以抵偿”。若堂翁云“弟已知道,请回再商”,即作揖谢出,不必多言。

但除《佐杂须知》外,清人概将此佐杂讼费视为一大时弊。早在雍正四年时,四川巡抚法敏即奏“川省杂职微员每有违例受词者,甚或教官亦干预民事,以致任意需索,是非颠倒,深为民害”,将川省杂职、教官等衙门干预词讼与需索堂礼相联系。嘉庆二十三年,川督蒋攸铦痛斥四川州县“或瞻淆情面,或自顾处分”,抑或“性躭安逸,厌于听断”,使得佐杂将“户债婚姻酗酒打架”等讼案概行收受,以致“差票四出,图饱贪囊”,故而蒋氏申诫佐杂“勿理分外之事,勿用非法之刑”。道光时,川省佐杂等官勾连不肖生监,纵役擅受婪索,而“川省谓佐杂官为买卖衙门”。清末,周询亦称:“分驻官因有堂礼之收入,贤者停民自便,且不乏劝民息讼以省累者;不肖者则图多得堂礼,不免纵容书差,甚或联络地棍,遇事唆讼,以增收入。”

清代州县档案中亦有相应记载,甚至有“俗呼司衙为抽提衙门”的说法。如光绪二年,木洞镇耆民张显贵等将木洞邓姓巡检告到川东道处,称其“伙同养痞,动辄搕钱数十钏,滥食钱数十;胥吏髓吸,还要坐堂礼钱十钏二十钏,少以四钏八百文为例。且其辄即亲勘,夫价倍于书役、店家需索”,而任“未四载,案已积万”。时川东道姚觐元因故示谕严禁,并劝诫绅民莫要轻易涉讼,率向佐杂衙门呈词。此案后,“川东各属吏治为之一清”,而木洞镇绅民亦将此川东道示刊碑。但据清代巴县档案,仅仅是上宪申禁显然无法革除。在此案结息后,木洞司又呈禀川东道称“自立碑以后,即有受害良民来哭喊鸣冤”,该司亦未干预,而不肖生监、豪棍等凭倚碑禁勒索小民,甚至有乡团滥刑毙命,该司“署中差役散完,现在□寂无事,有出无入,一家十余口嗷嗷待哺,衣食无措,告贷无门,省中索逋者接踵而至,实属一筹莫展,急如燃眉”,禀请川东道饬令巴县“设法筹款,按月支给”。这正是《佐杂须知》中的“得钱”策略。

清道咸后,三费等公局亦有以其公局局费取代佐杂讼费的意味。道光二十九年营山县创设经费局时,即将“缉捕”费用释为“捕厅缉捕费,津贴捕署薪水,防擅受也”。咸丰三年璧山县创设三费局时,虑及“捕厅恪遵功令,不得擅受民词,而缉捕盗贼是其专责,应食廉俸扣搭诸多,实领无几,实在不敷办公,并宜一概筹款,由局支给”。再如光绪元年遂宁县创设三费局时,亦虑及“捕厅督捕盗贼,是其专责,廉俸无多,向只有呈戳规矩。今议永不擅受民词,每月由局支薪水钱五十千,遇闰加增。其钱每月半支发,如两官交卸,按日摊算分给”。清西充知县高培榖在其《三费局记》中所论最为明晰:

又以缉捕一议,向犹未尽善。盖缉捕所以赡典史也,典史例不擅受,然廉薄无以自给,往往为他人蒙借缉捕滋扰,胥役从而假威焉,其病民与捡验、招解等……夫人必足于生计,无饥寒迫,而后能以守分安命者,情也!与其使之不足而疾吾民,何若丰之既以安其身家,而民亦无扰。于是众议月给钱五十贯,纪其事于碑,典史自是不复与他事矣。

此外,清代佐杂衙署订立讼费章程乃是另一趋势。光绪二十年,木洞巡检司讼费旧例“遵行已久,遂成攸规”,但“向无定规”,加之恰逢其时巴县“衙规刊布流传,以卹困穷而杜贪墨”,故而木洞镇附近绅粮曾嘉言等“邀集两里监保绅商,大彰公论,谕将司衙堂礼、书差饭食逐一酌议”,并禀请巴县核定其所拟木洞司讼费章程,“一使巡厅有资生之助,再使百姓无勒索之弊”。在此章程中,对该司堂礼、门银、单子、销案、投到、口食、纸张等讼费的规定颇为明晰。其文如下:

一、每案堂礼钱二千四百文,门包在内。

一、送盗贼等案堂礼钱一千二百八十文,覆讯不得重出,本镇不得要钱。

一、房内开单子钱二百四十文。

一、两造息讼销案钱一千二百文,门印在内。

一、班上投到钱一千文,管案差人在内,无论被告多寡,均在数内。

一、差人下乡,只准二人,每人每天给口食钱一百文,不准多索,亦不准恁意迟延。

一、典吏、房书每案纸张钱二百四十文,不准多索,亦不准刁难原被两告。

此佐杂讼费章程并非孤例,亦非官府“虚应故事”的“具文”。如同治十三年,盐源县创设三费公局,其章程内载明“佐杂衙门不得擅受民词,但盐源地方纵横数千里,遇有案件不能概令到县申理,如佐杂就近地方有愿告诉者,书差下乡唤案一切费用,可照县中减半付给,每案差钱至多不得超过二千文,堂礼钱照县中规定减半送给,所给费用仍由原被告各出一半”。再如宣统二年,四川宁远府示谕称“佐杂擅受,本为例所不准”,并“前奉督宪通伤严禁”,但“本府以各属幅员辽阔”,倘若民间一遇细事案件,辄赴“州县呈控,道里云遥,殊多不便。经禀奉督宪批准,凡距厅州县窎远者,听民就近在于所属分驻衙门告理”,又因访闻各属分驻佐杂“不无婪索”,“若不明定章程,严予限制,诚恐便民之举转以病民”,故“拟简章四条”。在此讼费简章中,该府佐杂可“户婚田土债□□项听民就近在于厅州县分驻衙门控理”,亦对登记笔墨钱、差役口食钱等讼费加以规定。

四、结论

按制,清代巡检只可“分防管捕”,但通过对州县档案具体案例的分析可知,清代巡检在其创设时多有“分管地方”和“应管赌博、打架等事”等职权。巡检在其“分管地方”中以场镇为行政统辖单位,并在签充首事、受理讼案、团练运作等诸多方面发挥作用。但此“权力清单”式的授权仍未完全适应清代基层行政的实际需求,这使得清代分防佐杂开始行使“受词判事”等诸多游离于“违例”和“分理”之间的职权。正如清人周询所谓“有助本管长官巡查检核全境之责”的巡检转为“仅管所驻地之事务”。

巡检“分管地方”在木洞的场镇中得以体现。清代巡检虽身处官僚体系的末梢,却被视作清代市镇或乡村中“国家在场”的象征,巡检积极参与义学、社仓管理与巡检司衙署修缮等地方公事。我们还注意到,巡检对地方的治理还面临着地方绅粮的挑战,绅粮不仅通过诉讼挑战巡检的权威,还积极参与甚至主导义学、社仓首事的提名和管理,甚至巡检衙署的修缮也不得不仰仗地方绅士的经费支持。但是,巡检的权威得到清政府各级官员的支持,在地方绅粮与巡检的诉讼中,上级官员往往站在巡检一边,而让地方绅粮不得不屈服。

清代巡检收入菲薄,“地方公款”和“讼案堂礼”成为巡检衙门的主要收入来源。这些经费均由地方绅粮负责征收或管理,且在清末呈现“公局化”的倾向,即公局不仅支给捕厅、汛厅以缉捕、监狱等经费,而且亦以保甲、缉捕为名支给巡检作为办公经费。这扩大了地方绅粮在场镇治理中的作用的同时,也让巡检与绅粮的关系变得更为复杂,即巡检不仅在具体事务中需要地方绅粮的支持,甚至巡检衙门的运作也需要绅粮所掌控地方公费的支持。

(本文原載於《江西社會科學》2024年第5期,注釋從略,引用請參考原文。)