編者語

本文曾於2000年12月22日以〈海外學者的華南研究〉為題,刊載於《光明日報》。由於原文受到大幅度的刪削,讀後使人感到言不盡、意未圓。故本刊徵得原作者的同意,以原來的題目〈華南研究:歷史學與人類學的實踐〉,全文刊載,讓讀者得窺全豹。

近20年以來,有不少海內外學者在華南地區從事歷史學和人類學研究,他們的研究取向逐漸被稱為“華南研究”。不過這個“華南”的地域範圍,多是從英文“south China”的意義來理解,與中國大陸習慣所用的“華南”不同。更重要的是,所謂的“華南研究”,與其從地理界域的意義去理解,指以中國南方數省區域為對象的研究,還不如說是一個以華南地區為實驗場,力圖在研究興趣和方法上超越學科界限的研究取向。這種研究取向主要以華南地區作為研究的實驗場,很直接的原因,是由於五、六十年代中國與世界分割,海外中國研究的學者大多以香港新界、臺灣地區以及海外華人(主要是來自福建和廣東)社區這個“週邊”的華南地區為立足點。自八十年代以後,中國大陸的學術、社會與政治環境發生了重大的變化,海外歷史和人類學研究者有更多的機會與內地學者合作與交流,他們也就很自然地將其研究從香港、臺灣地區伸展到廣東福建以至更內陸的省份,其後更與廣東、福建、江西、臺灣等地區的學者,建立了長期和堅實的合作關係。他們以地域空間為試驗場,結合文獻資料和田野考察,建立新的研究範疇和視角。他們的眼界並不囿於華南一隅,他們的共同追求,是對中國歷史、社會和文化,達致整合的、具備深度和廣度的新詮釋。

《華南研究資料中心通訊》第22期

打破傳統學科框架,結合歷史學和人類學的方法,從具體而微的地域研究入手,探討宏觀的文化中國的創造過程,是華南研究的主要取向。這種研究取向的傳統,可追溯到20世紀上半期的中國社會科學的發展。不少後來赫赫有名的中國社會科學家,都在那個時候打下了堅實的西方學術基礎。他們回國後,自然以中國為研究對象。其中,費孝通、林耀華、陳達等學者20、30年代的研究,就是在江南、福建和廣東等華南地區進行的。這些中國人類學和社會學的開山祖師的努力,標誌著人類學和歷史學聯姻的開始,當他們把眼光放到中國時,都發現無可避免要面對她的歷史。由此,人類學家的關懷,也就從無文字的族群社會,延伸到具有長遠歷史的華人社會;社會學家的眼光,也就從著重當代的社區研究,延伸到對歷史和制度的關注。正如費孝通談到與歷史學家吳晗合編《皇權與紳權》一書的目的時說:“讓自己多讀一點中國歷史,而且希望能和實地研究的材料聯串配合起來,糾正那些認為功能學派輕視歷史的說法”。

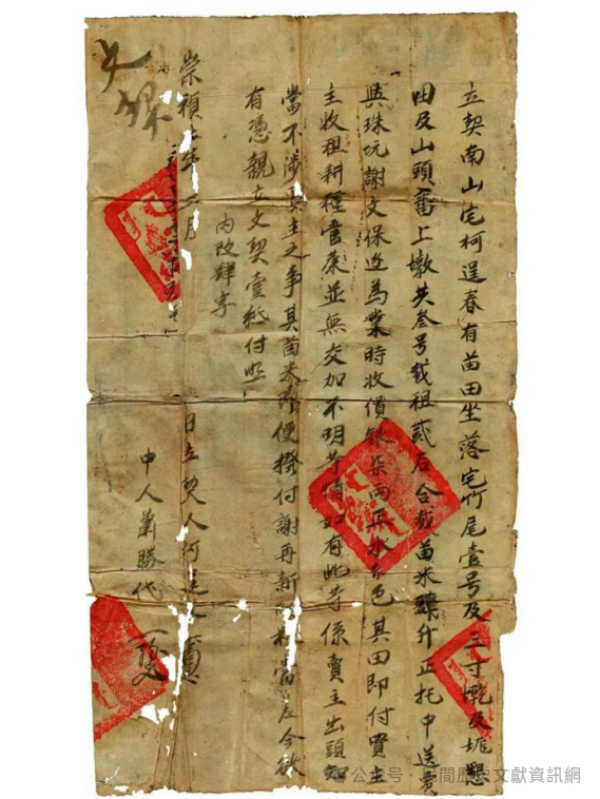

福建民間契約文書

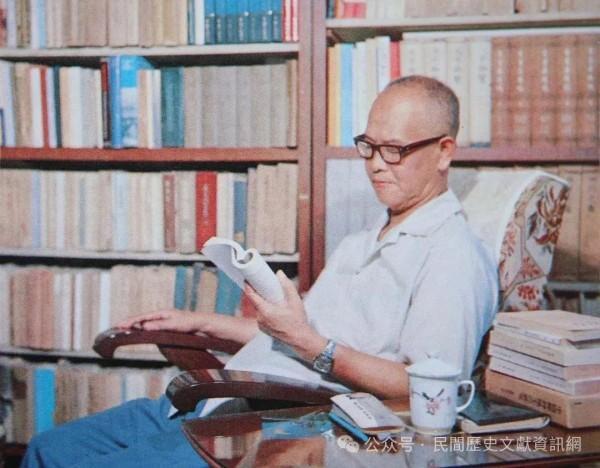

同樣地,戰後歷史學眼光朝下的取向,也使得歷史學者積極地從本來就以研究部落社會為對象的人類學中吸取智慧,人類學的研究方法直接影響著歷史學家對歷史文獻的界定和解讀。研究中國的王朝社會、典章制度以至官僚士紳,都以官私文獻作為主要的材料,但一旦把眼光放到平民百姓身上去,在浩瀚的歷史文獻中,尋找個別地方社會的資料,就如水中摸月般困難。歷史學家在田野中搜索足資理解過去的資料,並非嶄新的事。傅衣凌、羅香林等對於收集土地契約、碑刻、族譜等民間文獻所作的努力,為日後的研究奠定了理解地方社會的重要基礎。然而,許多歷史學家往往只重視甚至迷信文字資料,而無視資料產生的過程,更忽略了人們在日常生活中,自覺或不自覺地創造出來的資料。這些資料,如婚帖、訃告、帳簿、人緣簿、分單、鄉村告示、符紙等,很多是暫時的,很快被銷毀;或是束諸高閣,只作為家庭、鄉黨、夥友緬懷過去或計算將來的參考。與此同時,地方社會的歷史,不少是口耳相傳,或在鄉民的生活空間和生活方式中產生和呈現的。因此,單靠帝皇將相或官宦士紳製造出來的史料,不足以讓我們瞭解地方社會的組織和結構,也不能讓我們明白國家如何進入民間,鄉民如何理解國家。歷史學家必須走出森嚴的檔案庫,一方面在田野中探索和體驗鄉民的歷史,一方面把當代的、眨眼即逝的、非文字的資料轉為有用的、可作長期參考的資料。在這方面,人類學家發展出來的方法和理論,足資讓走向民間的歷史學家參考。

傅衣凌先生

二次大戰以降,在西方的歷史學和社會科學的研究者(如張仲禮和何炳棣)利用大量方志材料,以士紳研究為鑰匙,開啟理解中國鄉村社會的控制手段之門的同時,作為人類學家的施堅雅(William Skinner),由中心地學說發展出對中國市場等級與區域劃分的理解,從國家制度和人民的生活樣式的發展和演變中,體驗中國各地域之間的經濟和社會聯繫與互動。自1950年代以來,多種研究中國社會的人類學經典著作,都是精緻地把田野調查和文獻的解讀和分析結合起來的結果,而且都是以華南地域為據點。英國人類學家弗利德曼(Maurice Freedman)以人類學的功能分析方法研究中國宗族社會,把中國宗族研究提升到了社會科學理論建構的框架之中,堪稱人類學中國研究的經典;而華德英(Barbara E.Ward),自50年代以後,以其長期在香港漁民社區參與觀察的體驗,圍繞身份與認同問題,提出動態的、多重疊合的“認知模型”(conscious model)分析,超越在其時仍據主流地位的功能論架構。她雖然英年早逝,但遺著《他者的視角:理解“認知模型”文集》在從事華南研究的學者中影響深遠。武雅士(Arthur Wolf)關於神、鬼和祖先祭祀的研究和華琛(James Watson)對臺灣和香港媽祖信仰的研究,都卓有成就。前者提出國家理念和宗教的關係,後者指出民間媽祖信仰和皇朝國家間互動的關係。他們的研究不約而同地指出,不同的人對民間信仰可能有不同的理解或詮釋,但都包涵了國家和地方社會之間交叉重疊的文化意義。要理解民間信仰,必須從地方社會長期的歷史演變中尋找線索。上述的幾種研究,都把歷史細緻地嵌入人類學的課題中,都說明了整合的和具有深度的人類學研究,決不能忽略歷史。

這些“華南研究”的奠基人在他們的研究中所表現的睿智和洞察力,直到今天仍影響深遠。自80年代以來,大量海外學者得以進入中國內地進行研究,與中國學者交流越趨頻繁,不少更與有關的研究機構建立了長期而友好的合作關係,並往往以當地的鄉村社會為試驗場,搜集文獻,從事調查,為他們日後對中國社會和歷史的通盤理解,鑿出一道又一道的曙光;這種見證著歷史學家和人類學家共同合作的嘗試,不少也是從華南地區開始。在福建,武雅士和臺灣中研院民族學研究所莊英章與廈門大學合作,自80年代展開了“閩台社會文化比較研究”;加拿大麥吉爾大學丁荷生(Kenneth Dean)長期與廈門大學歷史系合作,進行“閩台道教儀式與民間信仰研究”計劃。勞格文(John Lagerwey)、王秋桂等與內地多個省份的學者就道教、民間信仰和族群研究等課題,進行了多個合作研究計劃。在廣東,現任教於牛津大學的歷史學家科大衛,耶魯大學人類學家蕭鳳霞,在十多年前,就開始與中山大學歷史系的學者合作,在珠江三角洲地區開展了把歷史學與人類學方法結合起來的研究實踐。1990年,他們與當時任職於中文大學人類學系的陳其南一起,作出更大範圍整合的嘗試,組織“華南研究計劃”,聯繫了包括福建、江西、廣東、安徽、香港、臺灣的歷史學家和人類學家,帶著彼此認同的問題與方法,在自己所屬或所研究的地區,深入村莊,遍訪廟宇,搜羅碑銘,並定期舉辦工作坊,進行深入的討論與交流。

「華南地域社會和國家意識形態比較研究」計畫之潮蓮會議。前排左起:蕭鳳霞、村書記某及其子、蔡志祥。後排左起:村幹部某、杜榮佳、黃永豪、劉志偉、陳支平、鄭力民、陳其南、鄭振滿、科大衛、彭律師、葉顯恩、羅一星。(1990)

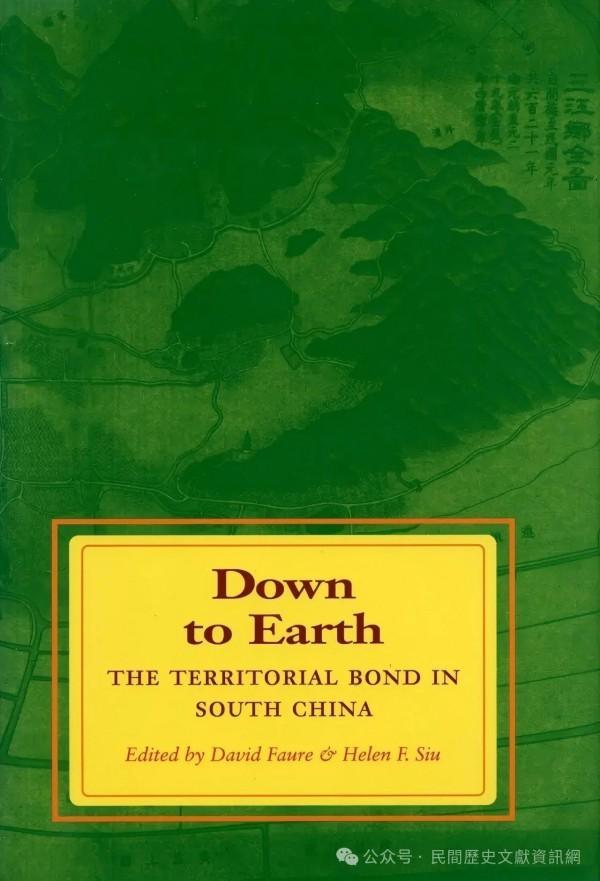

以華南為基地的這種研究取向的發展,是人類學和歷史學的長期結合的成果。1995年蕭鳳霞憶述她在華南地區進行研究的10年歷程時曾指出,華南研究是一群結合人類學者和歷史學者的合作計劃。他們共同對過去學科壁壘分明的情況感到不滿,努力追求超越學科藩籬的可能性。他們提倡用科際整合的方法研究香港、華南以至華人社會的歷史、社會和文化。他們組織田野考察的工作坊,結合參與觀察和口述歷史的方法,推廣對地域歷史、社會和文化的理解。與此同時,他們也把華南放在一個連接中國和海外的廣大的脈絡中,把焦點放在“地域社會”,強調結合人類學的參與觀察和歷史學對地方文獻及檔案的運用和解讀的方法。科大衛在1993年“地方文獻和華南研究”研討會的主題演講中,提出華南的地域和族群界線的流動性。他與蕭鳳霞在1995年出版的《紮根鄉土:華南的地緣契合》的文集中,進一步為“華南”這個地域概念提出一個文化的視角,指“華南”不是一個固定的區域,而是一個歷史建構過程,是以區域研究取向來理解中國的歷史過程的試驗場。我們也可以說,在這種研究方法的導向下,華南所指涉的地理範圍,實際上是隨著研究者的問題和視角而變化的,所謂“區域”,不過是從研究主題引申出來的,由研究物件自我認同界定出來的空間。正如東京大學歷史學家濱下武志指出,假使我們從海洋貿易歷史的視角,考慮到人和社會如何透過海洋貿易而累積財富、建立身份和認同,華南也許可以指福建、廣東、海南等沿海省份,在這個意義上的區域研究,更不能忽略這些地方與環中國海週邊地區的關係。

《紮根鄉土:華南的地緣契合》

科大衛、蕭鳳霞 著

斯坦福大學出版社,1995年

其實,區域研究的意義,並不在於某個實在的地理範圍,如果說“華南研究”對中國社會和歷史研究有什麼貢獻的話,應該是有關的學者過去在華南地區進行研究時所得到的經驗和方法,甚至理論和假設,還有就是海外內學者密切無間的合作關係。近年來多位參與華南研究的學者提出“超越華南”或“告別華南研究”的看法,他們希望走出華南,到中國其他地區去,延續他們的問題關懷與方法實驗。他們相信,只有超越華南,“華南研究”才不會淪為傳統意義上的地方歷史,才能不斷地刺激和啟發我們重建關於中國歷史和社會的理解。

(本文經作者授權發佈,原載《華南研究資料中心通訊》2001年1月第22期,頁1-3,引用請參考原文。)