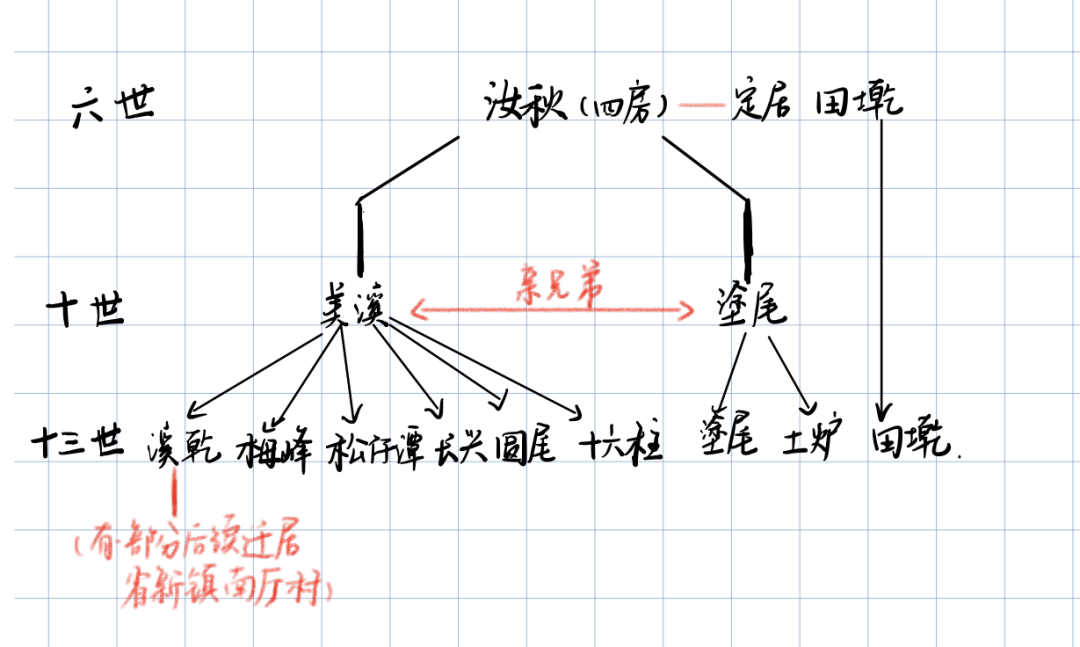

蓉溪村是芙蓉李氏六世下分出的四房(汝秋公)后代组成的村落。尽管蓉溪村的面积不大,但是它承载的历史背景、埋藏的人物故事却相当丰富。在蓉溪村调研的时间里,我们以祖厝为线索,梳理了蓉溪村发展的历史脉络,同时对蓉溪村民间的公共事务治理体系进行了总结。

蓉溪村概况与祖厝文化

蓉溪村总人口大约3400人,常住人口有2000人左右。村内居住的大多是老人和儿童,多数青壮年长期不在村内居住,有部分在镇上或者外地打工。儿童一般由村里的幼儿园照看,长大后在镇上上学。蓉溪村以李姓为主要姓氏,有少量黄姓、曾姓。蓉溪村面积不大,而且地势平坦,早年间常常发水灾,农业难以发展。没有山林,也就无法依赖这些自然资源谋生。因此,早年的蓉溪村经济条件很差,基础设施建设非常落后。

蓉溪村各个角落的变迁情况

蓉溪村由6个自然村组成,分别是田墘、土尾、圆尾、十六柱、张星堂和石渐尾。其中石渐尾是主要是由二房的后代组成,在划分行政村时划分到蓉溪。而另外5个自然村(又称“角落”)则由四房以下的不同支系组成。

在蓉溪村,祖厝担起了联系家族成员的重要功能。这与当地解放前的下南洋风潮有着密切的关系。很多族人去到外地,所以建起祖厝来维系家族的联络就显得异常重要。每个自然村都有属于自己的祖厝,供奉的祖先、建设的情况、管理的模式各不相同。有的自然村有多个祖厝,有些自然村会去供奉同一个祖厝。这些情况在蓉溪村都有存在。

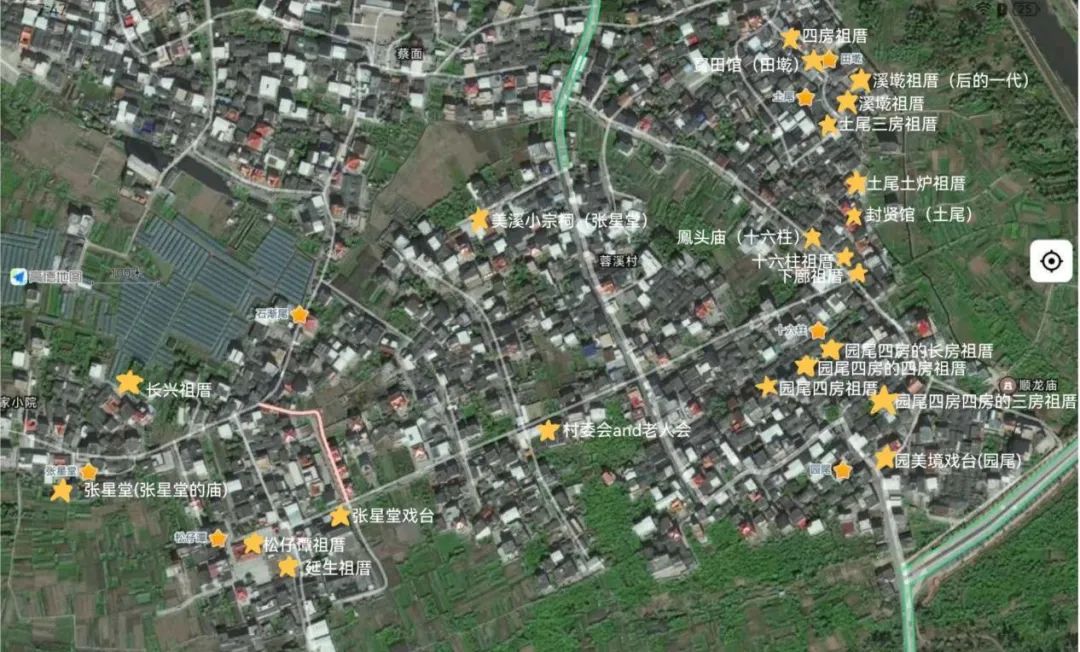

蓉溪村主要的祖厝以及庙宇分布

从祖厝去了解村落的历史和变迁是较为合适的。祖厝的修建就表明有某个支系已经发展成熟、壮大,有能力和资金将祖厝建好;同时祖厝的日常维护和管理也反映了宗族内部的组织程度。

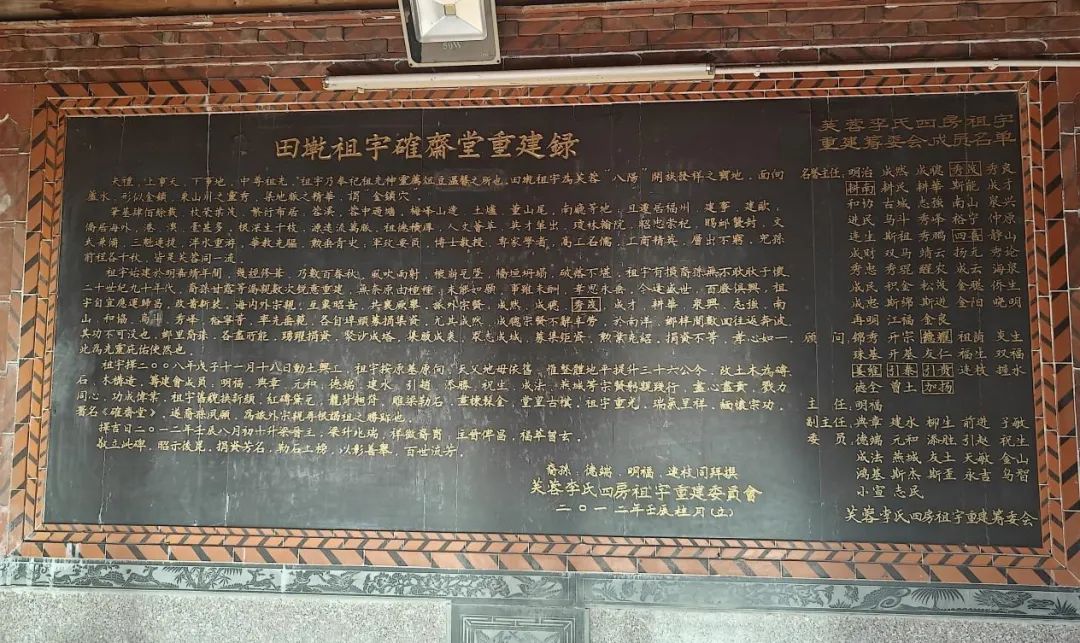

蓉溪村最重要的祖厝称为确斋堂,也就是“田墘大厝”,是芙蓉李氏六世祖四房的大祖厝。据族谱记载,确斋堂修建于先贤选定的风水宝地“金锁穴”,初建于明朝嘉靖年间。经历数百年历史,祖厝已经破败不堪、厅堂倒塌。因此,四房宗亲于2010年开始重修确斋堂,并于2011年竣工。新修建的确斋堂一改曾经破败的样貌,变得恢宏大气、厅堂整洁、管理有序。对于蓉溪村的村民来说,确斋堂是纪念他们共同祖先的祖厝。因此,确斋堂的管理除了有相应的委员会负责,村委会和老人会也会起到统筹组织的作用。

确斋堂内的重建碑刻

除确斋堂之外,另一个重要的祖厝称为美溪祖厝(美溪小宗祠)。在第十世时,汝秋公后代从田墘迁居。十世望杓公的后代居住在美溪一带,而望圳公后代居住在塗尾。美溪一带的后人又经历多次迁居,逐渐形成了张星堂、圆尾、十六柱等自然村。因此,在蓉溪村,美溪祖厝所关联的宗族范围也相当广泛,这使其成为重要性仅次于确斋堂的大祖厝。与确斋堂相同,美溪祖厝的日常管理也有村委会和老人会的参与。

美溪小宗祠正面外观

其他的祖厝,大多都是构成各个自然村的支系所修建的祖厝。是否有经济条件较好的宗亲、是否有愿意出力做统筹组织工作的人,这两个修建祖厝的关键要素,在不同的支系中截然不同。也正因如此,其他的祖厝在各个方面都表现出巨大的差距。

这些位于自然村的小祖厝中,最具有代表性的便是松仔潭。称它为“小”祖厝,或许只说明了其覆盖的人群范围:松仔潭是张星堂范围内更小的一片区域,而松仔潭祖厝是十三世钟岁公的后代所祭拜的祖厝。但在外观上看起来,松仔潭祖厝的建设可谓豪华。除去老房子,周围还用围墙划进了大片空地。空地内建设有篮球场、健身器材,甚至有停车场。除了面积大、建设好,相比于其他的祖厝,其功能也要更加丰富。松仔潭除了作为这片区域的祖厝,承载村民诸如红白喜事、祭祖等事务,更兼具了老年人活动中心(棋牌室)、家风家训馆等功能。其中老年人活动中心采用服务运营的模式,由承包者支付承包费之后负责日常管理。家风家训馆则记录了家族里的优良家风,对良好家风故事进行传承,教导后代恪守传统道德与价值观念。

除此之外,松仔潭祖厝也发挥了事务协调以及社区互助的功能。在祖厝的修建以及各项活动中,村民们的捐资实现了资金的聚集。该资金由特定的人群进行管理,而部分资金又会充当公益基金,为当地的基础设施建设等提供帮助。松仔潭祖厝的资金不仅对该地安装路灯有所支持,也设立了重大疾病补贴与奖学金等资助项目。

松仔潭祖厝内部

与之形成鲜明对比的则是在田墘发现的一座无名祖厝。这座祖厝显然长时间没有人管理,大厅非常破败,杂物、垃圾随处可见。祖厝内有一名老人居住。由于和老人的沟通有障碍,这座祖厝具体纪念的祖先我们无法得知。但根据牌位上记录的姓名,这座祖厝是在十八世之前建立的。

破败的祖厝

在探究了这些祖厝建立、重修、日常运作的基本情况后,我们对整个蓉溪村的情况有了大致的了解。对于村民来说,这些祖厝在日常生活中也起到重要的作用,承载了多种多样的公共事务。

与村民在圆尾祖厝里交谈

祖厝之背后——新乡贤的形成

接下来我们把目光转向祖厝背后的力量。祖厝多是在家族老房子的原址上重建,这也就引出了祖厝修建中最重要的两个问题:如何组织原来居住在老房子里的居民让出自己的土地?祖厝修建的资金又是何以筹集?

经过对各个祖厝的走访调查,我们发现每个祖厝都有各自的筹备委员会。其中四房祖厝和美溪小宗祠这两个规模较大、分支较早的祖厝的筹委会与村委会、老人会之间关系密切。而其他的祖厝则是由各自的筹备委员会筹建的,负责土地的征求和资金的筹集。我们在位于土尾的三房祖厝旁遇到了蓉溪村老人会的重要人物李支厚先生,他也正是土尾三房祖厝的主要筹备者。据他所述,三房祖厝的原址上曾经是一座300多年的老房子,在进行重建之前已经没有人居住,故大家都自愿地捐献出老房子的土地。但是这种和谐的情况并不是随处都能发生。在美溪小宗祠,翻建之时还有人居住在原址,经过多次协商之后,原址居民才同意捐出地产,但在捐款碑刻上要写下按地价折合后的金额。而在四房祖厝,也存在给钱之后原址居民才愿意搬迁的情况。据蓉溪村老人会会长李典章先生说,每个祖厝在修建之时都会遇到地产问题,中间肯定会有许多纠纷的调解。翻修结束后,筹委会自然地延续为管理委员会,负责结余资金的管理和祖厝的日常事务管理。

祖厝资金的筹集是另一个大难题。由于蓉溪村是侨乡,祖厝的资金存在来自国内与国外两条路径。在国内,主要由每个祖厝的筹委会成员凭借个人进行联络当地企业家捐资:蓉溪当地不乏许多优秀的企业家,如做水泥建材的李古城、做针织产业李积金等等。在筹委会的走动下,他们通常会捐较大数额的款项以支持祖厝建设,其中李古城一人在松仔潭祖厝就捐赠了300万人民币。除此之外,筹委会也会积极发动村民捐款。比如在土尾的三房祖厝筹建中,筹委会就召开大会鼓励村民们自愿捐献,之后不足的款项再向户口在该地的村民征收丁钱以填补赤字。但是在长兴祖厝、松仔潭祖厝,村民们的捐献完全按照自身经济实力量力而行,没有征收丁钱。国外资金的筹集主要依靠族人在当地组成的同乡会。祖厝管委会成员联系当地的同乡会,再通过同乡会的介绍下和当地华侨取得联系,共商捐款事宜。李典章先生作为筹委会的一员,曾经去往马来西亚寻找亲戚来谋求海外的捐款。在上世纪八十年代以前,中马关系不甚乐观,和海外亲戚的联系都是在八十年代之后才恢复,这也就解释了为什么蓉溪村中的许多祖厝都是在1990年前后集中翻建的。

李积金先生的针织厂内部

从以上祖厝翻新重建的过程可以看出,筹委会在这当中发挥了至关重要的作用。何人才能进入筹委会呢?出资较多的人理所当然是合适人选。但是许多企业家过于繁忙,故基本上是推举他们的近亲来进入筹委会负责联络走动。此外,依据李典章先生的说法,许多人缘好、热心的人自然被当地村民推举作为了筹委会的一员。而他们人缘好、得到村民信任的原因,与他们的人生经历息息相关。

就村里相关事务的主要参与者、管理者李典章先生来说,他生于上世纪50年代。受到时代背景影响,只读书到初二便辍了学。1971年,南安县开设了干部学校。因为李典章读过书,且父亲曾经当过村干部,他被生产队推荐进入学校学习机械技术相关内容。学习一年半后,他进入当时泉州市最早的拖拉机站工作。1978年,李典章进入梅山镇的农机站工作,而后以优异的成绩通过了合同工转编制的考试。至2009年退休,他被推荐成为蓉溪村老人会的会长。而三房祖厝的主要筹备者李支厚先生同样也是读到初中后辍学,种了几年地之后转职开拖拉机。可以看出,这些管理者本身有一定的文化水平,加之他们头脑聪明,掌握了某方面的技术,同时他们的父辈积累了财富或社会地位。这些都使他们从村民中脱颖而出,成为了决策的核心。

与李典章先生亲切交谈

这些决策核心在筹备祖厝的过程中与企业家、华侨频繁交流,使他们成为最了解蓉溪村的一群人。这些被推举出来的人在祖厝重建中被更多的人所熟识,其影响力和号召力进一步扩大。这形成了一种正反馈循环。这样的循环中,当代乡贤实现了自己管理地位的巩固。蓉溪村的公共事务管理体系便是通过这样的循环和迭代逐步构建起来的。

结语

经过对蓉溪村的深入调研,我们团队深刻感受到这个小小村落中蕴含的深厚历史底蕴与复杂的家族情感。祖厝这一独特的文化符号,将散落在世界各地的族人紧紧联系在一起,不仅是祭祀祖先的场所,更成为了承载公共事务、传承家风家训、促进社区互助的重要平台。在对祖厝的深入研究中,我们体会到了新乡贤对农村公共事务管理的重要作用,他们凭借自身的智慧、人脉与影响力,构建了在政府系统以外的社会治理体系,为家族和家乡的繁荣发展贡献了自己的力量。

在蓉溪村之外,有着无数这样的小小村落。度过了漫长的历史,这些小小村落也会发展出自己的社会规则,诞生自己的“乡贤”,构建自己的社会体系。要了解一个村落,就要领悟这些村落的社会运行机制。这次的调研给我们提供了良好的范本,当我们再次面对自己熟悉而又陌生的家乡时,就可以看得更深、问的更细;了解自己从何而来,又是如何成为现在的自己。成为一个脚下有根的人,才能走得更远、走得更稳。

上文为蓉溪村村调研小组在2025年「调研福建·回望家乡」项目中的调研成果。

蓉溪村小组

调研地点丨蓉溪村

队伍成员丨武郭艺潇、田澎、高子贤

(本文經出版方授權發佈,原載於「福光基金會」2025年4月1日推文,引用請參考原文。)